近两年来大学毕业生就业形势日趋紧张,社会上出现了一个讨论大学毕业生就业问题的热潮。虽然参与这一讨论的声音来自方方面面,但基本上,人们关注的只有一个问题,那就是为什么大学毕业生也遇到了就业困难。在中国,由于巨大的人口基数和职业教育的滞后,劳动力市场中总是积压着大量不能适应技术性工作的“原始”劳动力,这种情况不仅出现在广大农村,也出现在城市中:国有企业的转制过程中所吐出的大量劳动力,由于未曾受过系统的职业培训,或者由于技术能力老化,只能去竞争小部分职业技术含量低下、报酬微薄的工种。与此同时,几乎所有的人都明白,使个人处于就业竞争劣势的原因,乃是教育程度不足。因此当大学毕业生——在中国,无论这些人就读的高校究竟质量如何,都不应被视为教育程度不足——也深陷于就业危机时,人们的疑惑是可想而知的。在全国范围的大学扩招之前,虽然大学毕业生的“身价”已经由于群体数量的扩大、聚集地点的集中以及教育质量的下降等原因而处在不断下滑的状态中,但似乎读完大学却找不到工作的现象毕竟还是不多见的。

究竟是什么原因导致了大学生就业难,应当采取怎样的态度和措施来应对这一新的就业问题,这些都不是本文的关注点。由于长期生活在校园之中,大学毕业生对笔者而言更多的是一些有血有肉、个性鲜明的个体,而不是一个笼统的群体概念。这种感受促使我们更多地从毕业生个体的角度去理解和分析问题。我们想知道,当面对就业压力时,毕业生们具备的是怎样的一种心态,是积极面对,还是消极回避;然后,又是哪些因素影响了这种姿态的选择,来自环境的因素是哪些,来自毕业生个体的因素又是哪些。希望这一取自个体层面的研究路径,可以提醒关注毕业生就业的方方面面,宏观政策固然重要,但有时一些看似无关的细枝末节却能引发惊人的“蝴蝶效应”。

本研究只是一个初步的尝试,首先,在研究框架构建过程中,不可避免的存在着挂一漏万的遗憾;其次,由于资源有限,我们只能使用一所大学的部分毕业生提供的数据作为验证假设的基础。

一、核心概念应对理论的研究与应用,在我国已经取得了较大的发展。但就目前来说,绝大多数都局限在对特质性应对(Dispositional Coping)的研究上,也就是说所研究的是与个体的个性、平常所固有的社会支持等应对资源有关的应对方式,而采取的具体研究方法也局限于让个体假想在压力事件下他们将采取的应对方式。虽然研究对象涉及得非常广泛,如从青少年、大学生、待岗人员、老年人、运动员、军人、医护人员一直到精神病患者,都有相关的研究(肖家宏、金卫东,1994;廖晓平等,1997;赵勇等,2002;肖计划、何夏, 1996;肖计划、李晶,1996;张向葵、于肖楠,2002;苗丹民等,1994;姜乾金,2004),但是对于在具体的压力事件下人们的具体应对方式与应对资源的研究,却寥寥无几。

本研究正是力图在此方面有所突破。研究的核心概念是“应对” (Coping)。目前学界尚无对此概念有统一的定义,概言之,它包括了个体在面对负面的个人环境转折过程中的种种不同的处理方法,包括通常所称的策略、手段、反应、认知和行为等。拉扎鲁斯(Lazarus,1991)将其定义为“个体的那些企图管理(manage)被个体评估为超负荷(taxing)或者超过本身资源的特定的外部或者内部要求(或者二者之间的冲突)的认知与行为的努力”,这在某种程度上是恰当的。

由这一核心概念衍生的其他概念包括:压力事件,即需要个体作出应对的事件;应对方式,即个体应对压力事件的手段和途径;应对资源,即个体在应对中可以运用的各种条件。

关于应对方式的划分,标准非常之多(Folkman & Lazarus, 1984;Greenglass, 1999;Schwarzer & Schwarzer, 1996;Amirkhan,1990)。本研究采用弗尔克曼(Folkman)与拉扎鲁斯(Lazarus)的概括,将其分为旨在解决问题的积极的应对方式和逃避型的消极的应对方式(1981)。通常情况下,积极的问题针对型的应对方式,有助于调整负面生活事件对个体心理功能所造成的不良影响;而逃避型的应对方式则往往被发现与心理压力的大小成正相关。

二、影响应对的因素 (一) 社会人口因素大量的研究发现,个人的社会经济地位与某些特定的应对方式之间存在关系。通常来说,受过良好教育、经济条件较好、身体比较健康的个体相对来说更倾向于采取问题针对型的应对方式,而较少采取逃避的应对方式(Holahan & Moos, 1987)。作者认为,个人的社会经济地位、所受的教育等状况以及个人其它方面的应对资源,如由个人社会关系网络所提供的社会支持、个人的自我效能、自信心等密切相关,个体经过认知评价后,认为自己对压力事件是有能力、有资源进行有效的控制的,则往往倾向于采取积极的应对方式。反之,则采取消极的应对方式,而采用消极的应对方式对于缺乏应对资源的个体来说,潜意识里可能是一种暂时的自我防御措施,不过这点有待于进一步验证。

就性别来说,一些研究发现,男性倾向于采取问题针对型的应对方式,而女性则更倾向于采取消极的情绪针对型的应对方式。而其它的一些研究却发现应对方式并不存在显著的性别差异。这种矛盾可能来源于在研究时针对的是生理性别(sex),而不是社会性别角色(gender role)(Gianakos, 2002)。此外,就具体的应对策略来说,格林葛拉斯(Greenglass)等人(1999)则发现,女性比男性更倾向于从其社会关系网中寻求工具性与情感性的社会支持,女性面对压力时会采取更多的与个人关系有关的应对方式。格林葛拉斯(1982)的解释是根据传统的社会性别角色期望,女性对他人的需求比较敏感,而她们也更容易通过与他人交谈来寻求社会支持以处理压力。

(二) 社会支持由于研究的侧重点与角度的不同,社会支持有多种既类似又存在差异的定义( Schwarzer,2004;Dunkel-Schetter等,1987;阮曾媛琪,2002)。自上20世纪80年代起,为建立有关应对与个体相互关系的理论,人们开始关注社会支持与应对关系的研究。研究结果显示个体之间的相互关系可能预示个体对困难情况的应对方式(Greenglass et al, 19 99)。个体通过其所在的社会关系网络来寻求与获得社会支持,因此,个体的社会支持与自身的社会整合程度密切相关。与他人保持紧密的相互关系成为个人获得社会支持的重要因素,而这种亲密关系在一定程度上有助于个人预防疾病与早丧。而那些与社会隔离的个体最容易犯一系列的疾病,以及遭遇其它致命的不幸事件(Schwarzer, 2004)。此外,个人所获得的社会支持可通过间接的方式,来提高个体的自我效能,从而有助于个体产生积极的应对。

(三) 个性特征关于人格与应对方式之间的关系,目前存在两种不同的看法。一方面,一些研究人员认为由于应对是一个动态的过程,它取决于情境的变化,同时受个体对当时情境评估的影响,因此个体的人格特征无法预示个体的应对方式(Clayton & Darvish, 1979)。也就是说,由于个体根据环境的要求而调整与改变自己的应对方式,因此,稳定的应对方式是不存在的(Cohen & Lazarus, 1973)。而另一方面,一些研究人员则认为,人格特征与应对行为之间通过一种强烈的结构上与概念上的联系而存在严格的相关关系。个体应对方式的偏好取决于其某些特定的人格特质,甚至是应对方式本身可被视为一种个性特点(Crae & Costa, 1986; Miller, Brody & Summerton, 1988)。而斯通(Stone, 1984)与尼埃勒(Neale, 1984)则认为个体的应对方式既具有稳定性,又具有变化性。此外,迪·埃克梯斯(De Acutis, 2003)指出,一些研究人员,包括考斯塔尔(Cost al)、瓦特逊(Watson)、胡巴德(Hubbard)、佛格逊(Ferguson)等均发现在艾森克(Eysenck)人格纬度中的E (指个性的内外向倾向)与N (指神经质)与应对行为之间存在联系。具体来说,就是神经质与不良应对方式(maladaptive ways of coping),如否认、逃避行为、脾气失控等有关;而个性倾向性则与积极应对方式,如接受、正面再解释、寻求社会支持等应对行为有关。而迪·埃克梯斯(2003)在其最近的研究中也发现在人格与应对行为之间的确存在联系,但是他强调这些联系仅仅局限于神经质与应对行为之间,而不能推广到艾森克量表的所有纬度。1

自信、自我效能等个性特征与应对方式之间的关系比较明确。自信是指个体所具有的能够使他们对自己、对环境持有积极而又现实的态度,它使个体相信自己的能力,感到他们能够大致控制自己的生活,并且在合理的范围内,自己能够做到自己想做的事情,达成愿望;而即使他们一时不能做到自己想做的,个体仍然会继续保持一种积极的态度,并且接受当前的自己。霍拉亨(Holahan)等人(1987)认为,自信以及与此相关的个人特质,比如耐久力(Hard iness)、内控(Internal Locus of Control)等与应对有关。如果个体有足够的自信认为其可以控制挑战与威胁,那么成功的行动就比较可能发生(Schwarzer, 1993),反之,则比较容易采取消极逃避的应对方式。

本耐特(Benight, 1996)将应对的自我效能定义为:个体对自己处理压力情境下的外在环境要求所需能力的主观评价。而事实上,这是一种被感知到的能力,班杜拉(Bandura)将其标为“被感知到的自我效能”或者“乐观的自我信念”;被感知到的自我效能与个体的行为控制能力密切相关,它反映了一种个体所具有的通过适应性的行为而去掌控挑战性要求的信仰。而这种信仰直接影响了人们的感觉、思考与行为(Schwarzer, 2004)。自我效能的高低与个体积极行为动机的强弱,选择任务的挑战程度密切相关。自我效能较强的人相对不那么容易去故意忽视婚姻、亲子关系与工作中的压力(Holahan, 1987)。而大量的研究也发现,被感知到的控制能力与减少压力、提高工人的健康有关系(Israel, House, Schurman, Heaney, & M ero, 1989; Spector, 1986)。此外,研究发现如个体的自我效能比较高时,则较易感到他们可以通过采取相应的行为来控制环境的要求(Bandura, 1992)。

三、研究假设本次研究旨在通过对数据资料的分析来验证关于大学毕业生就业应对的假设。具体研究问题包括:(1)面对就业压力,大学毕业生的应对方式的运用情况如何?(2)大学毕业生就业应对中的资源状况如何?(3)大学毕业生就业应对中的应对方式与各种应对资源间的关系如何?

研究以弗尔克曼与拉扎鲁斯(1984)的有关应对是“个体-环境”交互作用的产物的理论为主要依据,结合文献回顾,认为个体在具体的压力事件中,虽然其应对方式具有一定的跨情境性,但主要是受个体对环境要求与自身应对资源评估的影响(Fleishman,1984;Schwarzer, 2004;Greenglass et al, 1999;Dunkel-Schetter et al, 1987)。因此,个体在具体情境下的应对方式其实是一种多因素相互作用的关系,而且各因素之间也存在相互关系(姜乾金,2004)。在回顾以往关于应对方式与应对资源关系的理论与研究的基础上,我们做出如下假设:

第一,总体上,大学毕业生就业应对的应对方式以积极的问题解决型与寻求社会支持型为主。

第二,研究对象具体应对方式的运用水平受个体所拥有的应对资源的影响:

1、求职优势与应对方式:求职优势越多,则越倾向于采取问题解决型的应对方式;反之,则倾向于采取逃避型的应对方式。

2、性别与应对方式:寻求社会支持型的应对方式受性别影响,即女性比男性更倾向于采取寻求社会支持来应对就业压力。

3、社会支持与应对方式:应对方式受信息支持的影响。

4、人格与积极的应对方式:问题解决型与寻求社会支持型的应对方式受个性倾向性的影响,即个体的性格越是外向,则越容易采取问题解决型与寻求社会支持型的应对方式。

5、自信、自我效能与应对方式:三种应对方式均受自信与自我效能水平的影响,即个体的自信与自我效能水平越高,则其问题解决型的应对方式的运用水平也越高;反之则其寻求社会支持型与逃避型的应对方式的运用水平越高。

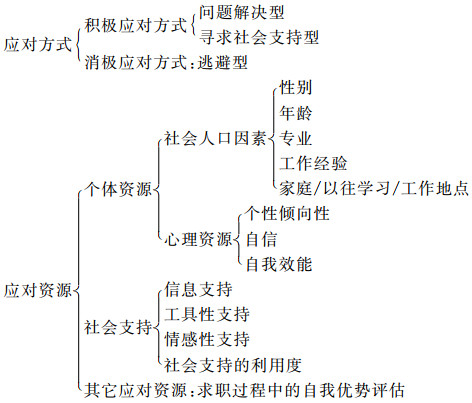

四、指标体系与问卷结构根据调查的目的与所研究的具体问题,本次调查的主要指标如图一:

|

图 一 各项指标关系图 |

本次调查所用的匿名式自填问卷共有四部分组成。具体情况如下:

第一部分共21题:个人基本资料。这部分主要包括个人背景资料:性别、年龄、家庭所在地(分为上海与外地);研究生与本科生阶段所学专业,个人对两个阶段所学专业的喜好程度,以及个人对两个阶段所学专业在就业市场上的冷热程度的评估;本科与研究生阶段所学专业与目前所期望的工作的相关程度的评估;以往全职工作状况;研究生期间参加兼职工作的情况;个人对自己在求职过程中的具体优势评估;以及目前所处的求职状态。此部分的另外一块内容用来了解个体的社会支持状况,这部分参照肖水源设计与修订的社会支持评定量表,结合作者对研究生特点的了解而设计而成。其内容包括在求职过程中的信息支持、情感支持和工具性支持状况;对支持的利用状况;个体对这三方面支持的评价。

第二部分共33题:就业压力的应对方式。这部分采用阿密克汉(Amirkhan) (1990)编制的应对策略指标(CSI)。2这个量表目前在国外被广泛用来测量情境性应对,鉴于量表所具有的良好的信度与效度,尤其是这个量表是目前为止唯一对再测信度与构造效度进行有力说明的应对方式问卷(Amirkhan, 1990、1994);以及国内目前没有现成的,经过科学修订的情境性应对方式量表,本文作者采用翻译的CSI量表作为本次测量的工作。3 该量表共由33个问题构成,分三个分量表,每个分量表均由11个问题组成,被调查者根据自身情况与每个问题的符合程度,从“很多”,“有点”,或者“无”中选择一个答案。三个分量表分别用来测量问题解决型应对方式,寻求社会支持型应对方式,与逃避型应对方式。阿密克汉(1990)认为,这三个应对方式种类的划分,可能与人类面对威胁时最原始的反应方式相一致:问题解决型应对方式作为一种直接攻击的策略,类似于来源于人类最原始的“战斗”(Fight)倾向性;而逃避型的应对方式,可能来源于人类古老的“逃跑”(Flight)倾向性;而寻求社会支持可能与人类受威胁情境所困时需要与外界同类进行联系与接触的原始需求有关。

CSI以往都是在西方特别是在美国使用的,它在中国的适用性到底如何呢?最基本的判断标准是看它在本次调查中是否具有令人满意的信度。根据调查结果的数据分析可得ALPHA =0.83,这个系数虽然略低于阿密克汉(Amirkhan)(1994)根据自己的研究调查所得出的0.89,但一般来说,ALPHA≥0.7即表示量表具有令人满意的信度。此外,到目前为止,这个量表也是所有的应对方式量表中唯一就构造效度给出满意答案的测量工具(Amirkhan, 1994)。

第三部分共21题:个性倾向性量表。这部分采用由我国龚耀先修订的艾森克人格量表中的E分量表,用来测量被调查对象的个性内外倾。该量表目前被广泛地用来测量人格特征。

第四部共20题, 由两个量表组成:自信程度与自我效能量表。这两个量表均在过去的相关研究中被多次用到,并且证明具有良好的信度与效度(Zhang & Schwarzer, 1994)。

五、样本概况和结果分析本次研究的总体是F大学的应届硕士毕业生,已保送读博的、准备出国的和委培或定向培养的硕士研究生均排除在研究总体之外。F大学是上海一所知名的综合性大学,全国重点大学的名牌效应,或多或少会使该校毕业生在就业竞争中获得一定的优势;硕士研究生又有其特殊性,既不同于数量更多的本科生,也不同于就业选择面更为狭窄的博士生,这两点可能严重影响本研究结论的可推广性,甚至会在某种程度上引发对整个研究模型的质疑。对此,唯一可解释的是,研究者以个人之力收集数据,因精力财力所限,不得不选择规模较小、接触最多的群体作为总体。

F大学目前共有2个校区,本次调查的抽样限定在本部的北区进行,未能包括南校区医学院的学生。利用宿舍楼各房间和床位的编号进行等距抽样。4最后共发放问卷197份,回收18 7份,问卷回收率为95%,其中废卷7份,有效问卷率为96%。样本的基本情况如下:男性57.2%,女性42.8%;上海生源14.4%,外地生源85.6%;曾有全日制工作经验的占29.4%,另70.6%的人没有;曾有兼职经验的占79.4%,另20.6%的人没有;目前(在受调查时)已签订就业协议的占39.4%,有单位录用而未签协议的占31.1%,另25.6%的人尚无单位录用。

数据分析使用SPSS软件包,主要分析方法包括描述性分析、相关分析、一元方差分析和多元线性回归分析。

(一) 就业压力应对方式被调查群体的就业压力应对方式的测量采用阿密克汉的CSI。这个量表共有33个题目,由三个分量表(问题解决型、寻求社会支持型、逃避型)组成,每个分量表均有11个项目。每个题目的得分区域均从1分到3分,因此,每种应对方式的最高得分在理论上为33分,最低得分在理论上为11分。个体在一个分量表的得分越高,则表示其对该种应对方式的运用程度越高。被调查群体三种应对方式得分的集中趋势与离散趋势如表 1所示。

| 表 1 样本就业压力应对方式的运用状况 |

问题解决型应对方式的平均值、中位数与众数所对应的得分值都明显高于寻求社会支持型与逃避型的应对方式,说明大多数人以问题解决型的策略为主。在三种应对方式的最小值与最大值中,问题解决型是唯一一种最小值大于11的应对方式,说明所有被调查的对象都或多或少采取了这种应对方式。此外,寻求社会支持型的应对方式的均值,中位数与众数所对应的得分值均低于问题解决型的应对方式,但都高于逃避型的应对方式。因此,总体上被调查群体寻求社会支持型应对方式的使用水平在三种应对方式中居于中间地位。但是这种应对方式得分的标准差是三种应对方式中最大的,其最大值与最小值的差也高于其它两种应对方式,也就是说,个体之间对这种应对方式的运用水平相对来说存在较大的差别(参见表 1)。

此外,从表 1中可以看出,逃避型的应对方式无论是平均值,还是众数、中位数所对应的值均低于其它两种应对方式,说明这种应对方式被调查对象采用的最少。逃避型应对方式的最大值为26,而不是如其它两种应对方式一样均为33,说明在所有的样本中,即使对逃避型的应对方式运用程度最高的人,其对这种应对方式的偏好程度还没有达到理论上的最大值。此外,逃避型应对方式的标准差均小于其它两种应对方式的标准差;并且其平均值,中位数,与众数几乎完全相同,说明个体对这种应对方式的选择比较集中在16分周围,而就这个分数值来说,相对其它两种应对方式的平均值,还是众数、中位数的值,其差距还是比较大的。

从上述分析中,可以明显地看出,面对就业问题与困难,在过去半年内,F大学应届硕士毕业生的应对方式以积极的问题解决型与寻求社会支持型为主。这也与其他学者的研究结果相一致,即对于有关就业的情境压力,个体倾向于采取积极的应对方式,而不是去逃避问题。

(二) 自我优势评估本次调查让被访对象分别从“专业优势”到“年龄优势”等8个方面对自己在求职过程中的优势进行评估,被调查个体在求职过程中的优势分数等于其所选择的优势选项总数。其结果是,在所有有效的180个样本中,求职优势的平均分为1.61,中位数为1,众数为0,标准差为1.50。可见大多数人对自己求职优势的评价并不高。

在被调查群体中,求职优势最多的是专业优势、性格优势与过去工作经验的优势,分别有46.7%、27.2%和25.0%的被访者选择了这几项。很明显,即使在这些所谓的“优势”中,也没有任何一项的选择人数超过50%。此外,选择“语言优势”的有20.0%,选择“年龄优势”的有12.2%,选择“外表优势”的有11.7%,选择“性别优势”的有10.6%。社会关系的优势是获选率最低的一项,只有7.8%的人选择了此项,且统计结果显示被调查群体是否具有社会关系优势与家庭所在地、本科学校所在地及过去全职工作状况(包括工作时间、地点以及与期望的工作的相关程度)等均无关,而只有跟过去有无兼职工作经验有极为微弱的相关(Person Chi-square=4.571,Df=1,Sig=0.033)。

(三) 社会支持状况在本次问卷研究中,社会支持的调查主要包括三个部分:(1)社会支持的数量:三种社会支持(信息支持Q12,工具性支持Q15与情感支持Q17)的多少;(2)对社会支持的利用程度(Q19、20、21);(3)个人对自己所得到的三种社会支持是否有足够的评估(Q13、16、18)。

社会支持的计分方式为:Q12共9个选项,每个选项从“无”到“很多”分别计为1到4分。9个选项的总分相加,即为针对就业的信息支持的总分,在理论上,其得分范围从9分到36分。Q15与Q17的计分方式相同,回答“无任何来源”的计0分,在“下列来源”选项中,选几个就计为几分。Q19、20、21均为单选题,计分方式相同,按照各个问题的答案选项从(1)到(4)不同,分别相应地计为1到4分。Q19、20、21三个问题的得分相加即为对社会支持的利用总分,其理论上的得分范围从3分到12分。把上述问题的总分相加,得到社会支持的总分,其范围在理论上为12分到66分之间。

从表 2可以看出,在社会支持总分中,并没有存在理论上的最小值,而是19分,说明所有被调查的个体总是或多或少能够得到一些社会支持。此外,从评分方式完全相同的工具性支持与情感性支持来说,虽然后者的最大值远远不如工具性支持,但是其平均值、中位数值、与众数值均大于工具性支持,此外,标准差也略小于工具性支持,如果完全以支持来源来说,则被调查群体的情感性支持状况要好于其工具性支持状况(参见表 2)。

| 表 2 样本的社会支持得分 |

在所有被调查的群体中,获得信息支持最多的途径是该学校就业网,其次是校内BBS,但两者之间的差距非常大,也就是说,学校就业网所提供的信息支持远远大于其它途径所提供的信息支持。而由个人社会网络所提供的就业信息则很少(参见表 3)。

| 表 3 被调查群体的信息社会支持获得情况 |

被调查群体的工具性社会支持的主要来源为家人(82.1%)、朋友(58.7%)和同学(41.3%),而来源于学校(8.9%)、党团组织等官方或半官方组织(1.7%)以及宗教、社会团体等非官方组织(0.0%)的社会支持则很少。在所有被调查者中,有93.9 %的人至少可从一处得到工具性支持,其中有27.9 %与25.1 %的人分别可以从两处或三处获得他人的经济支持和解决实际问题的帮助。

3. 情感性社会支持被调查群体情感性社会支持的主要来源与工具性社会支持相同,即都为朋友(86.5%)、家人(83.2%)和同学(68.5%)。与工具性社会支持不同的只是,在情感性社会支持的来源中,朋友与家人所提供的情感性社会支持大致相同。此外,二者比较的结果是:朋友、家人、同学、亲戚(30.3%>25.1%)和老师(19.1>17.9%)所提供的情感性社会支持均大于各自所提供的工具性社会支持。180个有效问卷的数据显示,共有93.9 %人的至少可以有一处情感性社会支持的来源,而有27.9 %与25.1 %的人分别可以从两处或三处获得情感性社会支持。

在所有的被调查群体中,认为其所得到的情感性社会支持足够的最多,达82.7%;其次为工具性社会支持,有73.9%;但是约有60 %的人认为其所获得的信息支持不够。

(四) 心理应对资源 1. 测量结果本调查对个体心理应对资源的测量包括三方面:个性倾向性、自信和自我效能。其结果如表 4所示。

| 表 4 被调查群体心理应对资源状况 |

个性倾向性是人格的一个维度,本次调查采用龚耀先修订的艾森克人格量表个性内外倾分量表的成人版。该量表有21个题目组成,每题均有“是”与“否”两个答案。除第7、9、13题之外,所有的题目选“是”得1分,选“0”不计分;第7、9、13题则是选“否”得1分,选“是”不计分。把所有题目的得分相加即得到个体个性倾向性的总分。分数越高,则表示个体的性格越外向,反之,则越内向。外向性格特征表现为个体可能好交际、渴望刺激与冒险、容易冲动等。而内向性格特征则表现为个体可能好静、富于内省,除亲密朋友之外,对一般人比较缄默冷淡,不喜欢刺激,喜欢有规律的生活。在所调查的群体中,其个性倾向性的平均值,中位数与众数几乎均为13,总体上被调查群体的个性倾向性属于中等稍微偏外向水平。

问卷第四部分的第1、3、5、6、8、10题为测量个体自信水平的量表。其中,第1、3、10题的计分方式为:在六个答案选项之间,从选“很不同意”到“很同意”,分别计为1到6分;而第5、6、8题的计分方式为:从选“很不同意”到“很同意”分别计为6到1分。该量表的得分区间为6—36分,总分越高,则表示个体的自信水平越高。从表 4看出,被调查群体的自信水平的平均值、中位数与众数均为23,说明总体上被调查群体的自信水平处于中等偏高的水平(参见表 4)。

问卷第四部分从第11题到20题为测量个体自我效能水平的量表。其计分方式为:在六个答案选项中,从选“很不同意”到“很同意”分别计为1到6分,总得分区间为10-60分,个体的最后总分数越高,则表示其自我效能水平越高。本次问卷调查的结果显示被调查者自我效能得分的平均值、中位数与众数均为41分。总体上自我效能水平也是处于中等偏高的水平(参见表 4)。

2. 三种心理应对资源之间的关系相关分析的结果显示研究群体的个性倾向性、自信与自我效能三者之间存在显著相关性。说明个性越外向,其自信水平与自我效能越高,并且自我效能与个性倾向性在统计上的关系强于自信与个性倾向性的关系。在三者的两两关系中,自信与自我效能之间的关系最强(参见表 5)。

| 表 5 个性内外倾,自信与自我效能的关系 |

从男女样本三种应对方式的均值比较发现,在寻求社会支持型的应对方式中,女性的平均得分高于男性,而其它两种应对方式的男女得分均值之间几乎相等(参见表 6)。

| 表 6 男女样本三种应对方式的均值比较 |

一元方差分析的结果也显示,在三种应对方式中,男性与女性只有在寻求社会支持型方面存在明显区别,说明面对就业问题与困难,女性比男性更善于从外部寻求社会支持来解决面临的压力(参见表 7)。

| 表 7 应对方式与性别的一元方差分析 |

统计结果显示寻求社会支持型与逃避型的应对方式均与年龄存在显著负相关(寻求社会支持型,Person R= -0.213,sig= 0.005;逃避型,Person R= -0.183,sig= 0.016),也就是说年龄越大,F大学应届硕士毕业生越不容易采取寻求社会支持型与逃避型两种应对方式。并且寻求社会支持型应对方式与年龄之间的关系,无论是在显著性上,还是在关系的强度上,都大于逃避型应对方式与年龄之间的关系。

2. 应对方式与就业优势自我评估一元方差分析的结果显示:就业优势自我评估与问题解决型的应对方式相关(Person Correlation= 0.303, Sig.= 0.000),但与其它两种应对方式均无关。

3. 应对方式与社会支持由表 8可以得出如下结论:

| 表 8 应对方式与社会支持之间的相关情况 |

(1) 研究对象问题解决型应对方式的运用程度与研究对象的社会支持利用程度,所得到的社会支持的总体情况呈正相关。并且这种应对方式的运用情况与社会支持的利用情况的关系无论是显著性,还是相关系数值都大于其与社会支持总体情况的关系(参见表 8上栏)。

(2) 研究对象寻求社会支持型应对方式的运用程度与社会支持的关系是三种应对方式中最强的一项,这表现在两个方面:一是与其有关的社会支持的种类,二是其中的相关关系的大小与显著性水平。寻求社会支持型应对方式的运用程度与个体所得到的情感型社会支持,对支持的利用情况,支持的总体水平呈正相关。这种应对方式水平与社会支持的利用度水平的关系是所有应对方式的运用水平与支持的利用度水平之间的关系中最强烈的一项(参见表 8中栏)。

(3) 研究对象逃避型应对方式的运用水平与其所获得的工具性社会支持的水平,对社会支持的利用情况呈负相关(参见表 8下栏)。

(4) 在所有的社会支持中,研究对象社会支持的利用水平与所有的应对方式相关。说明从个体所表现出来的面对就业压力的应对方式中,可以相应地知道其对社会支持的利用水平:个体寻求社会支持型的应对水平越高,其对社会支持的利用情况就越好,而个体越是采取逃避型的应对方式,则其对社会支持的利用水平就越低(参见表 8)。

4. 应对方式与个体心理资源由表 9可以看出:

| 表 9 应对方式与个体心理资源之间的相关情况 |

(1) 问题解决型的应对方式与研究对象的个性内外倾,自信水平、自我效能的关系均达到很高的显著性水平。其中,自我效能对问题解决型应对方式水平的影响最大。自我效能所反映的是个体对环境的控制能力,统计结果显示,这种控制能力越高,则个体越是倾向于采取问题解决型的应对方式。而性格倾向性的分数越高,则表示个体越是喜欢接受外来挑战,因此也越容易能够直接面对困难与问题。自信水平反应了个体对自己,对环境持所持有的积极而又现实的态度,它使个体相信自己有在一定范围内控制自己生活的能力,因此研究对象的自信水平越高,其越倾向于采取积极的解决问题的应对方式来处理就业问题(参见表 9中栏)。

(2) 寻求社会支持型的应对方式与研究对象的个性倾向性成正相关,而与研究对象的自信水平成负相关。其原因可能是越是外向性格的个体,越是喜欢与人交往,在面对就业压力时,越容易与他人诉说自己的烦恼,并且从他人那里寻找帮助与支持。而个体的自信水平越高,则越相信能够凭自己的能力独立解决面临的问题,而不用去寻求外来的支持与帮助(参见表 9中栏)。

(3) 逃避型的应对方式与研究对象的自信水平成负相关,但是这种关系的显著性水平与关系的强度都不及其它应对方式与心理资源之间的关系(参见表 9下栏)。

(六) 三种应对方式的具体决定因素通过上述分析,可以看出,面对就业压力,F大学应届硕士毕业生所采用的应对方式与多种应对资源有关,这些应对资源包括研究群体的人口特征、学习与工作经历、外在社会支持资源以及多种心理资源等。并且,不同的应对方式与不同的应对资源之间的关系强度也不尽相同。那么,在众多的应对资源中,哪些是影响应对方式的最主要的因素呢?哪些因素与某种应对方式在统计上有关系是因为这种因素本身受其它因素的影响而导致的呢?根据前文所分析的每种应对方式与不同应对资源的关系,对应对方式与应对资源做逐步多元线性回归分析,分别得到如下的模型5与结果。

1、问题解决型的应对方式主要受个体的自我效能水平、求职优势自我评估以及是否在读研期间有过兼职活动的直接影响。说明研究对象对外在环境的控制能力越强,则其越容易直接面对现实去解决就业问题与困难。此外,个体对自己的求职优势评估越高,则说明其所拥有的直接解决问题的资源越丰富,因此,也越容易采取问题解决型的应对方式。此外,是否有过兼职经验也是影响问题解决型应对方式水平的重要因素,其原因大概是其与其它众多因素,如专业的冷热程度,对社会支持的利用度,总体社会支持水平,个性倾向性与自信水平等相关。

| 表 10 各应对方式与应对资源的多元回归模型 |

2、研究对象寻求社会支持型的应对方式主要受个体对社会支持的利用度、性别、自信水平与个性倾向性的直接影响。显然,对社会支持的利用直接反应了个体寻求社会支持的应对水平的高低。统计结果显示,性别为影响这种应对方式水平的第二大因素,女性比男性更倾向于通过寻求社会支持来处理求职过程中的压力。根据前人的研究,其原因可能是女性比男性更倾向于从其社会关系网中寻求工具性与情感性的社会支持(Greenglass et al, 1999)。此外,寻求社会支持的应对水平直接受个体的自信水平的影响。个体对自己处理问题与困难的信心越强,则越少通过寻求社会支持来解决问题。个体的性格越外向,则其越喜欢与人交往,通过这种途径,一方面从他人那里寻求安慰与鼓励,而更重要的是,在交往过程中建立良好的社会关系网络,为其提供良好的信息支持与工具性支持。

3、研究对象逃避型应对方式的运用水平主要直接取决于个体在读研前是否参加过全日制工作、年龄、对社会支持的利用度与自信水平。本次调查统计分析的结果显示,读研前参加过全日制工作的人在面对就业压力时,比起其他人,更喜欢采取逃避型的应对方式。这有可能跟这群人特殊的状况有关系。但到底是什么原因,一时还很难下定论。有可能是相对来说比较安逸的学校生活使得这些人在三年读研期间养成了一定的惰性;也有可能是工作过再来读研的人,其对毕业后的工作期望比没有参加过工作的人要大,因此压力也更大。但是事实上,这些人在求职过程中并没有因为以前的工作经验而有特别的优势,相反,有时以往的工作经验倒成了研究生毕业求职过程中的不利因素,其结果是面对现实与理想的过大差距,这群人最后采取了逃避的行为来寻求暂时的自我保护。但也有可能是这个群体本身就比较倾向于采取逃避型的应对方式。但凡种种猜测,都需日后的理论与经验加以验证。而对社会支持的利用水平越低,则也从反面说明了个体越倾向于逃避问题;个体越不自信,则表示其越认为自己难以控制环境,不具有能够解决问题的资源,因此也就越容易去逃避问题。

此外,还有诸多其他应对资源虽然在前面的分析中发现其与应对方式有关,但却无法进入回归模型,统计分析的结果显示,这些应对资源之间存在严重的多重共线性,也就是说应对资源彼此之间存在相互作用的关系。由于这不是本次调查的主要目的与内容,故不详述。

六、结论本次研究显示,面对就业压力,F大学硕士毕业生所采取的应对方式以积极的问题解决型应对策略与寻求社会支持型的应对策略为主,并且对前者的运用水平高于对后者的运用水平。这个结果与研究假设相一致。

F大学硕士毕业生的就业压力的应对资源状况显得比较复杂。首先以与就业密切相关的个体所具有的求职优势来说,调查结果显示,总体上研究对象的求职优势自我评估并不高。研究对象的社会支持情况较好,尤其是在情感性支持与工具性支持方面,并且这类支持的主要来源均为家人、朋友与同学等由个人网络为纽带而形成的团体,而来自于学校与其他正式团体所提供的情感支持与工具性支持则甚少。总体上,研究对象对这两类支持的情况比较满意。但是,大部分研究对象认为其所得到的就业信息支持不够。这类信息支持主要来源于校内就业网,校内BBS等与个人社会网络无关的渠道。而来自于熟人等与个人社会网络有关的渠道的信息则非常少。这可能是因为毕业生大多没有参加过正式工作,即使有,时间也很短,因此社会关系网络有限。另外,硕士毕业生的职业起点与求职要求都比较高,一般来说,这都不是基于亲戚朋友等强关系的社会关系网络所能够提供的。研究对象的心理应对资源状况较好,尤其是自信水平与自我效能水平都比较高,这在很大程度上可能与研究对象所受的教育水平,以及以往成功的学习经历有关。

F大学硕士毕业生所采取的应对方式与其所具有的应对资源有关:这些资源包括个人背景资料中的性别、年龄、学习与工作情况、社会支持情况以及个体的心理资源情况。但是这些不同的应对资源间,彼此也存在一定的相互作用关系,因而使得应对资源与应对方式之间的关系复杂化。最后的逐步多元线性回归模型显示:

1、求职优势与应对方式:研究对象的求职优势自我评估越高,则其越倾向于采取问题解决型的应对方式。其主要原因应该是求职优势自我评估越高,则表示个体所具有的能够满足环境要求(此次研究指就业压力)的资源越丰富,因此经过认知评估后,个体越容易认为自己所具有的资源能够与环境的外在要求之间达成平衡,从而倾向于采取积极的直接针对问题的应对方式。但是逃避型的应对方式与寻求社会支持型的应对方式并不受求职优势自我评估的影响。这点与研究假设不符合。

2、性别与应对方式:寻求社会支持型的应对方式水平受性别影响。面对就业压力,女性更善于利用外部的社会支持来寻求社会资源,以解决面临的困难与问题。此点与研究假设以及前人所作的研究相一致。

3、社会支持与应对方式:寻求社会支持型应对方式的运用水平受研究对象对社会支持利用度的影响,即对社会支持的利用程度越高,则表示其越善于通过寻求社会支持的应对方式来处理就业困难与问题。逃避型的应对方式也受研究对象对社会支持的利用度的影响,即个体越是不能利用社会支持,则其越倾向于采取逃避问题的方式来应对就业压力。但是,本次调查的统计分析结果显示,问题解决型的应对方式与社会支持无关。此外,研究对象所有的应对方式的运用状况均不受信息支持的影响。这点与研究假设不一致。

4、人格与应对方式:研究对象对社会支持型应对方式的运用水平受个性倾向性的影响,即个体的性格越外向,则其越容易寻求外在社会支持以处理就业压力。但是问题解决型的应对方式则不直接受个性倾向性的影响。这点与研究假设不一致。

5、自信、自我效能与应对方式:研究对象寻求社会支持型的应对方式的运用水平受其自信水平的影响,即个体的自信水平越低,则越倾向于从外部寻求社会支持来处理就业压力问题。研究对象逃避型应对方式的运用水平也受其自信水平的影响, 即个体越不相信其有控制环境的能力,则越倾向于通过逃避的方式来处理就业压力。问题解决型的应对方式则不直接受自信水平的影响,而直接受自我效能水平的影响,即个体的自我效能越高,则其越倾向于采取直接的问题解决型的应对方式。此外,寻求社会支持型的应对方式与逃避型的应对方式均不直接受自我效能水平的影响。这可能与压力源本身的特点有关,但这有待于进一步验证,也很可能是由于自我效能与自信水平之间存在高度相关(Person Correlation=0.445, Sig= 0.000)的原因。

七、研究局限性及进一步研究方向本研究的局限性首先来自于样本和总体。目前的这些结论,我们既没有把握可推论到F大学的全部毕业生,也没有把握推论F大学所在地乃至全国的硕士毕业生。但据我们估计,研究结论比较适合的推论范围是与F大学情况相类似的、处于经济较发达地区的国家重点院校。

其次,由于客观因素的限制,我们无法证明样本框是周延而且封闭的。

第三,英文版的CSI量表虽然具有很好的信度与效度,但中文版的再测信度与结构效度未经检验。此外,这个量表对于应对三个维度(问题解决型、寻求社会支持型和逃避型)的划分虽然比较科学,但也有一些国外研究者认为这种划分方式过小,无法准确反应实际应对方式的复杂性与多样性(Schwarzer, 2004)。本次调查研究很可能也存在这个问题。

最后,本次调查实施的时间是2004年3月底至4月上旬,正是毕业生找工作的高峰期,所了解的信息从时间上来说仅局限于此前数月内。而如果要更准确地了解应届毕业生的就业应对,理应进一步收集此后到正式毕业间2个多月、乃至毕业后一段时期内的信息。

从以上局限性可以看到,进一步研究首先必须扩大调查的广度,不同地区、不同类型的高校,以及高校中的本科和博士毕业生,都应当纳入到研究的对象群体中来。

其次是如果条件许可,应该组织时间跨度更为合理的调查。从毕业生开始找工作直到绝大多数毕业生落实工作间的全部信息都应当被收集。

再次是信息收集的深度。本次调查仅靠自填式问卷来了解研究对象的就业应对情况,这些自我报告的数据是否真实地反映了个体所有的情况呢?此外,问卷调查虽然能够在较短的时间内收集便于定量分析的数据,但却无法深入了解数据之下的问题。如要对具体应对行为背后的心理状况及周围环境情况有更为深入的了解,则个案深度访谈、观察等定性技术的介入必不可少。

此外,在本次研究中,已发现多种应对资源间存在显著的相关关系,这些关系可能直接或者间接地对个体的应对方式产生影响与作用,因此有必要了解不同应对资源之间的关系,比如说人口因素、心理资源等与社会支持的关系。同时,虽然某些应对资源与应对方式在逐步多元回归分析中呈现出显著性的因果关系,但在实践中它们之间的因果次序究竟如何,尚有待深究。

注释:

1 除了文中提到的E与N两个纬度外,其余两个为P (精神质,又称倔强性)与L (用来测定受试者的掩饰、假托或自身隐蔽等情况)。

2 CSI量表由美国加州州立大学长滩分校(Long Beach)心理学系的J.H.阿密克汉(James H. Amirkhan)教授提供。

3 由于是第一次在中国使用CSI量表,为保证翻译的准确性与语言的明白易懂,研究者用译成中文的量表先后进行了两轮试调查,并根据反馈意见对问卷的结构和文字表达进行了修改。

4 由于无法从代学校管理这一宿舍区的物业部门处取得2004应届硕士毕业研究生的宿舍分布状况,研究者在抽样之前对应届硕士毕业研究生的住宿地点进行了先期调查。虽然几乎跑遍了每一幢宿舍楼,仍不敢确定由此得来的样本框是绝对可靠的。此外,每个房间内的床位本无编号,我们事先规定,进门后靠左为1号,靠右为2号,因硕士生的宿舍每间最多只有2个床位,这个办法还是可行的。

5 在本次回归分析中,对定类与定序的自变量的处理方式是先将其转换为虚拟变量,再同其它定距变量一起做多元线形回归分析。

复旦大学学生服务联合体、学生职业发展教育服务中心, 2003, "2003复旦大学毕业生就业状况"。 |

宫立波, 1996, 《青年应激反应探析》, 《青年研究》第4期。 |

姜乾金, 2004, 《近20年来对心理应激理论及其应用的探索》, http://www.medline.com.cn/stressresearch.htm。 |

金瑜(主编), 2001, 《心理测量》, 上海: 华东师范大学出版社。 |

李凌江、张亚林等, 1995, 《社区人群精神应激的应付方式及其影响因素》, 《中国行为医学科学》第4卷第3期。 |

廖晓平、解亚宁、朱秀清、黄义春、张勇, 1997, 《社会支持和应付方式与装甲车辆乘员患神经衰弱性的相关研究》, 《解放军预防医学杂志》第2期。 |

苗丹民、王家同、李青海、田保生, 1994, 《大学生应激应付策略与行为类型分析》, 《第四军医大学学报》第4期。 |

阮曾媛琪, 2002, 《中国就业妇女社会支持网络研究——"扎根理论"研究方法的应用》, 熊跃根译, 北京大学出版社。 |

汪向东、王希林, 马弘(主编), 1999, 《心理卫生评定量表手册增订版》, 北京: 中国心理卫生杂志社。 |

韦有华、汤盛钦, 1996, 《COPE量表的初步修订》, 《心理学报》第4期。 |

——, 1997, 《大学生应付活动的测验研究》, 《心理学报》第1期。 |

肖计划、何夏, 1996, 《青少年精神健康水平与部分影响因素的相关研究》, 《精神卫生》第4期。 |

肖计划、李晶, 1996, 《青少年学生不同个性的应付行为研究》, 《行为医学科学》第2期。 |

肖计划、向孟泽、朱昌明, 1995, 《587名青少年学生应付行为研究—年龄、性别与应付方式》, 《中国心理卫生杂志》第3期。 |

肖计划、许秀峰, 1996, 《'应对方式问卷'效度与信度研究》, 《中国心理卫生杂志》第4期。 |

肖家宏、金卫东, 1994, 《身心疾病与应付方式》, 《健康心理学》第4期。 |

许明智、张迎黎、郭本玉, 1998, 《抑郁症患者的应付方式研究》, 《健康心理学杂志》第3期。 |

赵勇、高武胜、郭玉宾, 2002, 《水利院校大学生的应付方式和社会支持与其心理健康水平的相关研究》, 《中国全科医学》第3期。 |

Agneessens, F., Waige, H. & Lievens, J. 2002. " Social Support Typologies: Different Approaches for Reducing Social Support Data. " http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz18/agness.pdf.

|

Amirkhan J. 1990. "A Factor Analytically Derived Measure of Coping: The Coping Strategy Indicator." Journal of Personality and Social Psychology, 59(5). |

— —. 1994. Criterion Validity of a Coping Measure[J]. Journal of Personality Assessment, 62(2): 242-61. |

Bandura A. 1992. "Exercise of Personal Agency Through the Self-efficacy mechanism. Washington, DC: Hemisphere.

|

Benight, C.C. 1996. “Coping Self-efficacy and Psychological Distress Following the Oklahoma City Bombing.” http://www.colorado.edu/hazards/qr/qr87.html

|

Billings A.G., Moos R. H. 1984. "Coping, Stress, and Resources Among Adults with Unipolar Depression." Journal of Personality and Social Psychology, 46: 877-91. DOI:10.1037/0022-3514.46.4.877 |

Clayton P.J., Darvish H.S. 1979. "Course of Depressive Symptoms Following the Stress of Bereavement. New York: Raven Press.

|

Cohen F., Lazarus R.J. 1973. "Active Coping Processes, Coping Dispositions and Recovery from Surgery." Psychosomatic Medicine, 35: 375-89. DOI:10.1097/00006842-197309000-00002 |

De Acutis, A. 2003. "Can Personality Traits Predict Coping Strategies?" http://www.bps.org.uk/SMG/psychtalk/dec02/acutis.htm

|

Dunkel-Schetter C., Feinstein L.G., Taylor S.E., Falke R.L. 1992. "Patterns of coping with cancer." Health Psychology, 11: 79-87. DOI:10.1037/0278-6133.11.2.79 |

Dunkel-Schetter C., Folkman S., Lazarus R.S. 1987. "Correlates of Social Support Receipt." Journal of Personality and Social Psychology, 53(1): 71-80. DOI:10.1037/0022-3514.53.1.71 |

Fleishman J.A. 1984. "Personality Characteristics and Coping Patterns." Journal of Health and Social Behavior, 25: 229-44. DOI:10.2307/2136671 |

Folkman, S., Aldwin, C., Lazarus, R. S. 1981. "The Relationship Between Locus of Control, Cognitive Appraisal and Coping. " Paper presented at the meetings of the American Psychological Association, Los Angeles, CA.

|

Folkman S., Lazarus R.S. 1980. "An Analysis of Coping in a Middle-aged Community Sample." Journal of Health and Social Behavior, 19: 205-29. |

Gianakos, I. 2002. "Predictors of Coping with Work Stress: The Influences of Sex, Gender Role, Social Desirability, and Locus of Control. Sex Roles: A Journal of Research. " http://www.findarticles.com/cf_dls/m2294/2002_March/91475111/p1/article.jhtml?term

|

Greenglass E. 1982. A World of Difference: Gender Roles in Perspective.Toronto: Wiley. Toronto: Wiley.

|

Greenglass, E., Schwarzer, R., Jakubiec, D., Fiksenbaum, L., Taubert, S. 1999. "The Proactive Coping Inventory (PCI): A Multidimensional Research Instrument. " Paper presented at the 20th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Cracow, Poland, July 12-14, http://userpage.fu-berlin.de/~health/poland.htm

|

Haley W.E., Roth D.L., Moleton M.I., Ford R.G., West C.A. C., Collins R.P., Isobe T.L. 1996. "Appraisal, Coping and Social Support as Mediators of Well-being in Black and White Family Caregivers of Patients with Alzheimer's Disease." Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64: 121-129. DOI:10.1037/0022-006X.64.1.121 |

Holahan, C. & Moos, R. 1987. "Personal and Contextual Determinants of Coping Strategies. " Journal of Personality and Social Psychology 52(5): 946-66.

|

Israel B., House J., Schurman S., Heaney C., Mero R. 1989. "The Relation of Personal Resources, Participation, Influence, Interpersonal Relationships and Coping Strategies to Occupational Stress, Job Strains, and Health: A Multivariate Analysis." Work and Stress, 3: 163-94. DOI:10.1080/02678378908256942 |

Lazarus R.S. 1991. Emotion and Adaptation. London: Oxford University Press.

|

Lazarus R.S., Folkman S. 1984. Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer.

|

McCrae R.R., Costa P.T.Jr. 1986. "Personality Coping and Coping Effectiveness in an Adult Sample." Journal of Personality, 54: 385-405. DOI:10.1111/jopy.1986.54.issue-2 |

Miller S., Brody D., Summerton J. 1988. "Styles of Coping with Threat: Implications for Health." Journal of Personality and Social Psychology, 54: 142-8. DOI:10.1037/0022-3514.54.1.142 |

O'Neill C.P., Zeichner A. 1985. "Working Women: A Study of Relationships between Stress, Coping and Health." Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 4: 105-16. DOI:10.3109/01674828509085266 |

Schwarzer R. 1993. Measurement of Perceived Self-efficacy. Berlin: Free University of Berlin.

|

Schwarzer, R. & Schwarzer, C. 1996. "Critical Survey of Coping Instruments. " In Zeidner, M. & Endler, N. S. (Eds. ). Handbook of coping. New York: Wiley.

|

Schwarzer, R. 2004. "Stress and Coping Resources: Theory and Review. " http://www.fu-berlin.de/gesund/publicat/ehps_cd/health/stress.htm.

|

Spector P.E. 1986. "Perceived Control by Employees: A Meta-analysis of Studies Concerning Autonomy and Participation at Work." Human Relations, 39: 1005-16. DOI:10.1177/001872678603901104 |

Stone A.A., Neale J.M. 1984. "New Measures of Daily Coping: Development and Preliminary Results." Journal of Personality and Social Psychology, 46: 892-906. DOI:10.1037/0022-3514.46.4.892 |

Zeidner, M. & Endler, N. S. 1996. (Eds. ). Handbook of coping. New York: Wiley.

|

Zhang, J. X, Schwarzer, R. & Jerusalem, M. 1994. "Chinese daptation of the General Self-Efficacy Scale. " http://userpage.fu-berlin.de/~health/chinese.htm.

|

2005, Vol. 25

2005, Vol. 25