改革开放三十余载,环境问题与社会发展并行是毋庸置疑的事实。在相似的环境状况下,有的环境问题演化为倍受关注的社会焦点,而有的却遭受“视而不见”的冷遇;类似的环境问题,有的进入了政府议事日程并得到有效解决,有的却久拖不决或不了了之。因此,环境状况转化为社会议题的机制是一个值得探讨的重要问题。对此问题的分析既要认识环境利益相关者(environmental stakeholder)身处的社会结构,也要考察环境利益相关者之间的互动。本文关心的问题是:在既定的社会结构中,各环境利益相关者是如何认知和定义环境状况的;各方采用何种话语表达自己的环境主张;各方在认识和行动过程中受到哪些限制;他们掌握和动用了哪些权力与资源并采取何种行为策略,以及相互之间如何互动。

目前,关于环境问题的研究大多采用社会事实论范式,关注“社会看见了什么”,笔者认为,关注“社会如何看见”和“社会对这些客观事实如何反应”也非常重要。基于对社会现实的困惑和对既有解释的质疑,本研究以“社会转型加速期”为背景,结合利益相关者的构想,采用嵌入性单案例研究方法1,从而揭示环境议题呈现的社会机制。

一、两种视野中的环境问题环境社会学内部有关现实主义视角与建构主义视角的争论由来已久。环境事实论预设环境问题的客观实在性,并主张从客观的社会事实和社会结构要素之间分析问题的致因和影响。早期研究中著名的“艾里奇-康芒纳”之争,便是环境事实论的典型代表。艾里奇(2000)提出的“人口增长论”认为,环境问题的产生源于世界人口增长过快,人口增加必然要使用更多资源、占据更大空间、制造更多污染。同时代的康芒纳(1997)提出的“技术决定论”则认为,环境问题产生的根源在于,具有环境破坏性的技术代替了不太具有环境破坏性的技术。尽管各执一词,但两者都承认环境问题由社会结构性要素——人口或技术的变迁造成。

作为环境社会学的奠基人,邓拉普和卡顿在吸取了邓肯的“生态复合体”思想和帕克的“社会复合体”思想后,提出了更为综合的生态学分析框架(Dunlap and Catton, 1979,1983)。他们强调环境因素的中心地位并着力回答两方面的问题:一是人口、技术、文化、社会和人格系统等变量如何影响自然物理环境;二是自然物理环境由此发生的变化又是如何影响人口、技术、文化、社会和人格系统,以及它们之间的相互关系(Dunlap and Catton, 1979)。显然,研究者对环境、人口、技术、文化等客观社会结构性要素十分重视。此后,邓拉普和卡顿(Dunlap and Catton, 1983)提出的“环境的三维竞争功能”(three competing functions of the environment)亦能看到结构功能论和冲突论的影响。他们通过分析环境的三种功能(提供生活空间、生存资源和进行废弃物储存与转化)和功能间的冲突关系2,解释了当代环境问题的生态根源,但是,此模型的缺点在于没有涉及人类的社会行为是如何影响环境功能的,以及是如何加剧这些功能之间竞争的。

当众多学者热衷于探讨人口增长、技术发展和物质主义消费者等因素对环境衰退的影响时,史莱伯格(Schnaiberg,1980)作出了令人信服的批评,他认为这些因素过于表面化,没有从社会体制深层挖掘环境问题产生的根源和影响;人们应当关注社会系统自身运行的复杂机制及其对环境造成的影响。他提出了一种替代性解释模型——生产制动机制。这个解释模型大量吸收了马克思主义政治经济学和新韦伯主义社会学的观点,认为资本主义政治经济制度是当今环境问题产生的重要驱动力,其解释逻辑是:资本主义存在和发展的内在要求就是经济扩张,经济扩张必然从自然环境中开采更多资源,过度向环境索取则产生了大量环境问题;反之,大量的环境问题成为限制经济进一步发展的瓶颈,这种恶性循环如同踩脚踏车一样周而复始。因此,史莱伯格的解释模型也被形象地称为“苦役踏车模型”。这一浸染了浓厚政治经济学意味的模型,从制度因素切入环境问题分析,无疑响应了事实论“从社会结构性要素分析问题”的号召。不仅如此,史莱伯格还阐明了一个强有力的“资本-国家-劳动力”联盟是如何支持持续的生产扩展,从而导致环境破坏的“苦役踏车”难以遏止。

但是,环境问题并不仅仅是地区性问题。依据沃勒斯坦(1998a,1998b,2000)的分析,现代世界体系包括核心、半边陲和边陲三部分。核心国主要经营收益丰厚的制造业,而边陲国为核心国和半边陲国提供原材料和廉价劳动力,核心国还把边陲国当作垃圾回收站,把本国的污染工业和废弃物向边陲国转移。因此,根据世界体系理论,不同国家在世界体系中的不同位置是导致全球环境恶化的主要因素。过去十几年,采用世界体系理论研究环境问题的成果在增加,包括对资本主义发展过程中生态因素作用的分析,对国家在世界体系中所处的位置与森林采伐程度、二氧化碳的排放率和生态足迹等环境状况之间关系的分析等(转引自Dunlap and Marshall, 2006)。

上述观点,不论是限于一国之内的,还是全球视野的;不论是来自人口、技术、文化、人格体系的解释,还是制度层面的批判,都预设了环境问题的客观实在性,并将研究重心放在社会结构要素之间的联系上。

1973年,斯佩克特和科茨尤斯(Spector and Kitsuse, 1973:146)发表了《社会问题的重构》,把社会问题定义为“群体活动,目的是向一些组织、部门和机构就一些公认的社会状况进行投诉和提出主张”。此文一出,立刻在学界引起轩然大波——它不但直接挑战了“结构功能理论”对社会问题的定义和理解,实际上也动摇了结构功能主义在社会理论界的主导地位。此后,随着社会建构理论的不断完善,该理论流派逐渐在社会理论领域取得合法地位,并成为研究包括环境问题和社会运动等在内的社会问题的另一种范式。

最早将社会建构主义视角引入环境问题研究的是巴特尔及其同事,他们用建构主义方法分析了全球环境变迁问题,并提出关于全球环境变迁问题的环境社会学研究纲领(Buttel,1992)。其后,一大批学者对此进行了尝试,如索尔斯博里(Solesbury,1976)提出:在政治体系内发展和壮大环境问题必需完成的三项任务——吸引注意力、争取合法性和激发实际行动;恩农(Enloe,1975)分析了一个环境事件转变成万众瞩目的环境问题需要具备的条件:吸引媒体注意力、涉及政府部门、需要政府的决议、不被公众视为转瞬即逝的怪事和关系到众多市民的个人利益。同时,恩农认为,这些条件的实现部分依赖事件本身,部分依靠环境倡导者对事件的成功宣传。

更有甚者将环境话语、权力关系、媒体关注、科学家和风险等相关研究纳入社会建构环境问题模式。在汉尼根(2006)看来,环境问题不是“物化”本身,而是被社会建构出来的。他明确提出并详细阐述了建构一项环境问题的三项关键任务,即环境主张的集成、表达和竞争。集成环境主张的任务包括问题的最初发现和详细描述被发现的问题;表达环境主张的任务是吸引社会注意力,并合法化该主张;主张的竞争指为了在众多主张中脱颖而出并使该主张得以实现,主张提出者要不间断地抗争以寻求实现法律和政治上的变革。尽管汉尼根一再强调他并不否认环境问题的客观实在性,但他对环境问题产生的客观原因的回答仍不能令同行们满意。

对社会问题产生的客观原因缺乏关心,过于注重文化符号和人的主观能动性是建构主义流派的通病,环境建构主义也不例外。针对建构主义的不足,佩罗(Pellow,2001)等在研究环境不公平问题的基础上提出“环境不公平由多方行动者共筑”的观点。在佩罗看来,环境不公平的形成过程是多方行动者在一定的政治经济框架中,为争夺有价值的环境资源而互动的动态演变过程,强调一种状态或问题呈现的结构性、互构性和历史性。

对比环境事实论和环境建构论,环境事实论认为,传统社会学注重社会环境的作用而忽略自然环境,导致当下研究对环境问题解释力的减弱;倡导重视自然环境的作用,并认为应当从社会结构、社会制度和社会关系等客观社会条件中去探寻环境问题产生的根源和社会影响;主张兼收并蓄的态度,吸收其他学科的知识,从而改革社会学对环境问题的研究方式(Dunlap and Catton, 1979,1983,1993;Dunlap,Lutzenhiser,and Rosa,1994)。

环境建构论趋向于集中考察环境问题的问题化过程,认为一项环境问题的呈现倚赖人们对环境现象的解读,人们眼中的环境反映了特定的社会结构和文化理解。建构主义者的研究表明,环境问题不仅源自客观环境状况的改变,且人们对环境状况变化的理解也是影响环境问题形成的重要因素。然而,20世纪90年代,具有后现代倾向的一些建构主义者在解构环境问题的同时,还解构环境或自然本身,这激起了“现实主义阵营”环境社会学家的抗议。他们认为,虽然人类能解构自然概念,但很难挑战全球生态系统存在的事实(Dunlap,Lutzenhiser and Rosa, 1994)。现实主义批评者进一步指出,“强大的建构主义者”忽视环境论的有效性,破坏环境科学并排斥被视为环境社会学基础的“社会-环境关系检测”,潜在地使“认为生态物理环境不重要”的传统认知死灰复燃(Dunlap and Marshall, 2006)。但环境建构主义者则认为,他们并非否认环境问题的客观实在性,而只是将环境主张和知识问题化(Yearley,2002)。

两种研究取向的讨论最后各自作出了妥协和退让。建构主义者们开始温和地表达他们的研究取向,而部分现实主义者则转向“批判的现实主义”视角。正是这种切磋,既激励了建构主义者不断完善其理论,又激发了学者们将二者结合的兴趣和热情。

既然环境议题的形成是一个关涉结构和行动相互制肘的过程,那么就有理由考察人们在怎样的社会结构中,采取怎样的方式推动环境议题的呈现。

二、“别在我家后院”3:反建L垃圾焚烧厂始末本研究选取的典型案例——L垃圾焚烧厂4只是全国众多垃圾焚烧厂中的一个5,作为A市“十一五”规划的重点项目,在“十一五”关门之际,却兀然倒地。案例卷入了国家、市场和市民社会等多方力量,展开了一场没有赢家的“协商与竞技”。令人宽慰的是,这一事件一方面让地方政府意识到政府公信力在“关门政治”中的日渐消耗,从而尝试打开与公众的沟通之门;另一方面使居民开始反思城市垃圾处理的根本之道,而不再纠缠于垃圾焚烧技术的争论。

1994年,A市H区政府以城区垃圾处理已经不能满足城市发展为由,向市政府上报了紧急请示,请求将位于L地区6的某建材工贸公司的取土坑改建为垃圾填埋场。在A市召开的关于解决H区经济发展等问题的现场办公会上,市领导原则同意将这个建材公司的取土坑辟为垃圾填埋场。1995年6月,区环境卫生管理局向市环境保护局递交了L垃圾填埋场环境影响评价报告书,同年7月初,市环保局下达了对该环评报告的批复:“原则同意该报告书的结论和建议”。

1998年,市政府开展“献礼工程”,为在1999年国庆前夕建成L垃圾填埋场,开始拨款搬迁砖瓦厂厂房和职工居住区,整改兴建垃圾填埋场,前后共拨款1500万元7。1999年10月,L垃圾填埋场竣工并投入使用。在垃圾填埋场选址和兴建的过程中,L地区陆续规划并建成了多处居住型社区,在垃圾场投入使用前,居民已在附近入住。2000年底,垃圾臭味扰民,较早入住附近社区的居民曾因恶臭围堵过垃圾运输车,但收效甚微。2005年,垃圾场周边四个主要商品房社区的业主陆续入住,高新技术区的数十家企业也陆续落户该地,受到臭味困扰的公众和单位越来越多,这在一定程度上为问题的后续发展聚集了民众力量。

2006年,政府计划在L垃圾填埋场旁兴建垃圾焚烧发电厂,这一项目是A市“十一五”规划中的重大项目。正是这一“铁板钉钉”的项目让之前民众的“小打小闹”快速拧成一股抗议力量,并将问题推向高潮。2007年6月,L地区居民在联名向市环保局提交《行政复议书》被否决的情况下,上千人统一着装到国家环保总局请愿。对此,环保总局快速做出反应,立刻召开新闻发布会,宣布缓建L垃圾焚烧厂。环保总局的决议,使L事件在全国造成了巨大轰动,全国各地媒体纷纷报道,一个地区性事件随即转化为一项社会议题。

“ 2007年6月7日,一个值得我们纪念的日子”,A市“茉莉园”社区的一位业主在论坛上贴出的文章中写道,“在经过近两年的反建垃圾焚烧厂抗争后,我们终于看到了希望”——国家环保总局发布的决议被L垃圾填埋场附近的居民称作“反建工作里程碑”。此后近5年中,当地居民坚持他们的主张——要求垃圾焚烧厂停建并搬迁——动员多方资源、采取多种行动策略表达他们的主张,持续与政府进行沟通。与此同时,媒体跟进,L垃圾焚烧厂受关注度不减。至2011年1月,A市H区区委书记在“两会”上表示,L垃圾焚烧项目弃建,将另行选址解决本区垃圾处理问题。

这一结果让人喜忧参半:反建行动的成功,说明政府倾听了民意;但另行选址只是将垃圾处理转移到其他地方,环境风险依然存在。问题的实质在于:“别在我家后院”的主张和行动是如何建构成环境议题的;垃圾处理应该在“谁家后院”,或者是否有“不在任何人的后院”处理垃圾的更合理的方案?

三、群体利益冲突:环境议题的内部动因马克思(1956:82)曾精辟地指出,“人们奋斗所争取的一切,都与他们的利益有关”。现代社会的利益主体多元化、利益关系复杂化,使环境议题的形成和解决超越了科技的界域,成为一个错综复杂的社会和文化过程。

(一) 群体利益群体利益是社会议题形成的前提,当客观状况侵害或威胁到大多数社会成员所珍视的利益时,人们会就该状况推动公共议题的形成并要求解决。在多元社会中,社会群体的利益诉求是不同的,他们对有限资源的争夺势必引发矛盾和冲突。

在诸多环境利益相关者中,政府本身就是一个独立的环境利益相关主体。公共选择理论认为,政府一旦产生就具有很强的独立性,在很大程度上也是“理性经济人”,也会追求自身利益最大化,政府利益表现为政府组织利益、部门利益和官员利益。随着社会分工的专业化,政府组织的自利性表现得越来越明显。

政府的部门利益包括不同职能(横向)和不同级别(纵向)的部门利益。以经济和政治赋权为特征的改革,是中央政府对地方利益和部门利益的承认,并希望通过实现地方和部门利益从而推动经济发展。然而“赋权”的同时,由于“分权”界限模糊和规则不完善,使得横向部门之间为了争取更多利益和资源产生不合理竞争;纵向部门为了追求本地局部利益,各级政府之间相互讨价还价;此外,当部门权力与集团利益挂钩时,政府可能在集团利益的驱动下将公共权力部门化。例如,A市生活垃圾如果由专门职能部门从总体上统一规划处理,会比“谁家孩子谁领走”的分散处理更有利于整体环境。但由于部门利益分化、权力交叠、同级政府间利益竞争等原因,使得垃圾处理仍依照“自家孩子自家领走”的原则进行,造成垃圾处理场“围城”的局面。

政府官员是公共权力的代表者和执行者,但作为个体,他们又是以自我利益为导向的理性行动者。如果政府官员私欲膨胀,特别是当外部约束机制弱化时,他们可能借公共权力扩大个人利益而损害公共利益。

本研究中的垃圾填埋场作为区政府的下属机构,属事业单位性质,政府每年投入资金维持其运营;同时,半市场化运营又使其具有赢利性的特征。拟建的垃圾焚烧项目,利润更丰厚;虽然前期投入大,但运营成本低,收益稳定丰厚(如垃圾处理补贴、售电收入、税收优惠、供热收入和售渣收入等)。8

区政府与垃圾填埋场属上下级关系,而拟建垃圾焚烧厂的投资商和管理方与区政府个别官员存在私人关系,这两种关系都容易使区政府与垃圾处理方之间产生“利益共谋”,从而影响地方政府的决策,给普通市民的日常生活带来环境风险。例如,垃圾焚烧厂的选址过程没有公众参与,折射出地方政府与焚烧厂投资方利益共谋的局面和深层的社会结构。

城市生活垃圾由公众共同制造,而垃圾处理单位提供的公共服务在一定区域内没有排他性,即远离垃圾场的公众是垃圾处理的获益者,而居住在垃圾场附近的居民却成为直接受害者。两类公众对待垃圾处理单位的态度也会因此产生反差,获益者至少不会强烈反对垃圾焚烧厂的兴建,受害者则强烈抵制焚烧厂在住家附近落户。

他们(地方政府)不知道调查了哪里的居民,写出来的环评报告说,70%以上的人都同意建垃圾焚烧厂。我们自己也搞了一个调查,发问卷,结果是100%反对。现在大家都清楚二噁英的危害了,谁愿意自己门前杵着个垃圾焚烧厂啊!(访谈资料RH100918)

不同立场的专家和媒体有不同的利益诉求和外在限制。在垃圾污染这个问题上,他们或赞同和支持兴建垃圾焚烧厂,或与公众一道呼吁环境保护9。由于民间环保组织未得到充分发育,力量不够强大,并且出于生存和自身利益考虑,也无法与污染主体和地方政府部门抗衡。

(二) 群体利益冲突当各方利益相关者越来越强调主体性与权利时,各种利益分歧与冲突凸现:环境利益-经济利益的冲突、环境公益-环境私益的冲突、不同主体之间利益的冲突。它们之间的冲突都表现为主体对其利益的获取和维护,从不同侧面反映了环境议题的综合性和复杂性。

环境在满足人类各项需求时,其功能是相互竞争的。在本案例中,环境在满足地方政府处理废弃物的要求与公众对洁净生活空间的需求时产生了冲突,即地方政府要快速处理城市生活垃圾,提高市政管理绩效;周边公众则需要一个清洁干净的生活环境;垃圾处理方追求利润,为了收益最大化,它可能降低垃圾处理成本,进而造成环境污染。垃圾处理方与周边公众对环境资源展开了争夺。

在这场利益冲突中,没有绝对的赢家,但必须承认冲突中存在相对受益者和相对受害者,并且他们对环境议题的呈现拥有不同影响力。

| 表 1 环境利益相关者的影响力与利益卷入矩阵 |

依据一项议题中群体的利益卷入程度和对议题呈现的影响能力,我们将环境利益相关者区分为4种不同类型:(1)最小优先权群体,指那些利益卷入度较低且其左右环境议题呈现能力较弱的人群,如非当地的普通公众,他们对问题的关注度总体低于当地公众,普遍缺乏行动的利益动因,并且影响力较低;(2)弱利益相关的强势群体,指在事件中,其利益卷入度较低,但掌握着对议题呈现具有关键影响力的群体,如媒体和技术专家;(3)强利益相关的弱势群体,指在事件中,各种权益受到威胁或侵害,但缺乏能力维护自身权益的人群,如众多分散的利益受损的普通公众10;(4)最大优先权群体,指在事件中利益卷入度和影响力都高的群体,如与此相关的各级政府。需要注意的是,这一区分是为了帮助我们厘清群体利益在议题呈现中的作用,但并不意味此划分是固定不变的。事实上,四个群体的影响力和角色在议题呈现的不同阶段会发生转化。

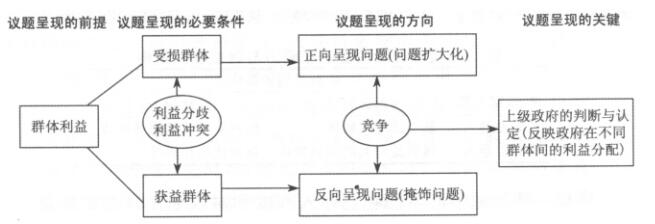

利益是不同群体在不同阶段进行各种活动的内在动因。每个利益相关者依据本群体利益,对同一环境状况作出不同甚至截然相反的判断,它们强调自身的困境和状况紧迫性,提出反映各自利益立场的环境主张,并为争夺稀缺资源而相互竞争。围绕某种环境状况,利益相对受害者努力将该状况转化为一项社会议题,并得到解决;而相对获益者则往往不希望状况曝光,甚至否定问题的存在。上级政府是否将某种客观环境状况“问题化”,并动用社会资源加以解决,反映了政府对不同群体间利益分配的倾向。图 1展示了群体利益在环境议题呈现中的地位及议题呈现的路径。由此可见,有没有问题绝不是一个简单的事实判断,而是一个价值冲突和利益争夺的过程。

|

图 1 环境议题的呈现内因与路径 |

环境议题的形成最终取决于掌握法制化权力的政府,而处于权力中心的政府官员对环境状况的认知对于环境议题的呈现来说极为关键。

出于维护经济可持续增长、政治合法性和对社会诉求及国际影响的回应等综合考虑,中央政府对我国环境问题的态度审慎而积极。尽管如此,对一些具有潜在危害性的环境状况,特别是一些在技术和科学上存在国际争议和不确定性风险的环境状况,中央政府却显得心有余而力不足。只有当突发事件或影响较大的群体事件出现时,在媒体的关注下,才把这些状况推向前台。

在垃圾处理问题上,地方政府除了考虑废弃物对环境和健康的影响外,更要考虑垃圾激增造成无处消纳的问题。由于地方政府的综合管理职能和多重管理目标,使其必须考虑各项职能之间的契合,实现目标的效率最大化。因此,地方政府首先会根据它的利益需求对这些状况进行重要性排序;同时,影响地方政府官员环境判断的主要因素是利益和政绩。所以在L事件中,地方政府最初对环境状况的认知和判断是:垃圾难以消纳是显性问题,需优先解决。

由于地位和职能的差异,地方政府与中央政府对于相同环境状况的认知往往出现分歧。各级政府的认知差异会影响环境议题的确立过程:当认知一致时,议题确立和解决的成本较低,上级的政令能顺畅执行,如对城市垃圾分类问题的认知;当存在认知差异时,问题的确立和解决就要通过博弈,互动成本提高,可能出现“上有政策,下有对策”的情况。

作为问题制造者的L垃圾填埋场,一再强调大量垃圾集中处理对环境产生一定影响是必然的。对于环境污染和周边民众的“闹”,刚开始采取“躲”、“避”策略,后来发现“闹”有好处,因为群众一闹,政府会拨款用于设备检修和购买各种消毒除臭药剂;而“垃圾日产量剧增”、“垃圾场负荷运转”和“资金有限”也成为其开脱责任的主要说辞。

垃圾焚烧厂筹建方和融资方一直期望项目上马。首先,他们担心前期投资能否收回,垃圾焚烧发电厂的设施成本极高,如果不能在此处建造,前期投入的资金就“打了水漂”;其次,垃圾焚烧厂实行市场化运作,利润十分丰厚,但在对外宣传中,焚烧厂的筹建方从不提经济利益,只是宣传垃圾焚烧的合理性和可行性。对于外界关于为何要在此处建造垃圾焚烧厂的质疑,筹建方的回答是“便于综合治理”。

作为L事件的主要环境利益相关者,当地公众对环境状况的认知是:(1) L垃圾填埋场和焚烧厂选址不合理,垃圾填埋场离A市的引水渠约1100米,周围有部队驻地、两个别墅区、医院和航空材料研究基地等敏感单位;(2)环境风险分配不公正,城市生活垃圾处理是政府提供的公共服务,但存在着受害者和获益者利益分配上的极大差异;(3)后代人的健康与安全受到威胁,在集体上访中,有人打着“以妻儿老小的名义”的标语坐在国家环保部门口(在北部新城社区中购房的业主大多在30-50岁,很多家庭都有小孩)。

公众对环境状况的认知和接受程度除了受自身感受影响外,还受到初级社会关系(朋友、家庭、同事)和次级因素(公众人物、大众传媒)的影响。建构主义者认为这些认知是被“集体建构”的,即当公众中产生较为一致的集体认知时,有助于维系集体凝集力,可降低集体行动的动员成本,并使松散组织持久存在。

专家意见对议题的形成十分重要,但就焚烧技术和垃圾焚烧发电厂的选址而言,专家们并没有达成一致。反对者认为,“从H区居民生活垃圾的成分分析,居民生活垃圾热值低、湿度大,且A市目前没有普遍的垃圾分类,垃圾焚烧的温度很难达到理想值,所以不适合焚烧发电”(访谈记录EL080910),“ L紧邻引水渠,周围又是高新产业基地密集地区和居民区,在此处建垃圾焚烧厂显然不合适” 11,“目前世界上不存在所谓的国际先进成熟工艺设备,二噁英超标排放无法在线监测,短时间内根本无法发现问题并及时处理”(访谈记录EZ080325)。拥护者如工程组专家、清华大学N教授认为,二噁英等有害物只要控制在低含量的标准,就不会对人体和生态产生不良影响。A市环保局环境影响评价管理处的Z专家也表示,L垃圾焚烧厂引进国外先进设备,如在线监测和超标自动报警等安全措施,可以防止二噁英超标排放。

产生上述认知差异的主要原因,一是不同社会位置和利益立场会影响对环境风险的感知;二是各方对“危害”的定义不同,受害公众认为垃圾焚烧会对环境造成二次污染,而地方政府则认为无法处置的垃圾对环境危害更大,正如汉尼根(2006:113)指出,“在每一个这样的案例中,一个特定对象会带来什么危害,其定义本身就有争议,会激发一系列的主张与反向主张,尽管在事实上存在对风险对象的共识”;三是风险对象和环境危害之间因果关系存在不确定性,受害者虽然无法在短期内获得科学数据证明因垃圾焚烧造成环境污染从而危害健康,但坚称垃圾焚烧会危害健康,只是这种影响要经过很长时间才能显现;地方政府由于受害者没有证据证明其观点,则坚持认为垃圾焚烧具有安全性和可控性。

(二) 主张集成与表达主张是“群体成员对其认为有侵犯性或感到不愉快的社会状况的申诉”(汉尼根,2006:64)。围绕L垃圾焚烧厂兴建问题,不同环境利益相关者形成两种主张——赞成与反对。

地方政府的困扰在于城市垃圾难于消纳,影响城市管理和发展,于是提出兴建垃圾焚烧厂的主张,并在辖区范围内选址、进行环境影响评价、申报和办理各种手续。垃圾焚烧厂筹建方的主张与地方政府高度一致。

最初,公众发现并描述了垃圾填埋场对环境的污染,并将污染与周边社区可观察的健康问题(如肺气肿、癌症、妇女子宫肌瘤、流产等)联系在一起,还在当地收集了关于垃圾污染的一手资料。对于垃圾焚烧,公众一开始并不了解,后来逐渐从网络、媒体和环保非政府组织(ENGO)了解到潜在风险,才开始形成与地方政府相反的主张,即按期关闭垃圾填埋场,焚烧厂另行选址。在主张集成过程中,周边公众做了以下事情:为主张命名,估计问题的严重性和影响范围,确定主张的科学、道德和法律依据,确定可团结和动员的公众力量,以及预估问题可能的发展空间等。在地方政府和公众集成主张的过程中,专家分成主建派和反建派,两派专家各自从专业领域中寻找支持本方主张的证据,为各自提供科学支持。

民间环保组织按其宗旨,主张“跳出利害关系之外,以宽阔的视野提出一些容易被忽略的见解,以及着眼于宏观和未来的解决办法”(毛达,2007),而不只是关心某个垃圾焚烧厂的建与不建。尽管如此,由于民间环保组织在中国的地位和力量,在L事件中,他们并没有站出来明确表态。

在表达一项环境主张时,主张提出者的首要任务是为主张提供正当合理的依据,并努力吸引公众注意力。为了表明其主张的正当化和必要性,地方政府除了一再强调垃圾管理“危机四伏”,还委托科研机构进行多项城市垃圾调查和环境调查12。同样,公众除了努力营造“环境受害者”的形象,也收集了环境污染证据,包括垃圾场周围环境前后十年的照片,垃圾场附近地下水质检验报告和近年来周边社区患病人数比例的变化趋势。要使一个潜在的环境问题具有足够的吸引力,它必须新颖、重要且易于理解。或许大部分公众起初并不理解很多被冠以复杂学术名称的物质是什么,不过,当科普者和公众中的主张提出者通过将这些有害物质与癌症等疾病相联系,人们很快就明白了其中的危险。讲道理不如生动的图片和数据更震撼人心,反建主张者在互联网上传亲自拍摄的垃圾填埋场图片和国外垃圾焚烧产生的有害物质的数据,让人们更易理解和认同潜在问题的严重性,从而凸显主张的正当性。

在主张表达过程中,话语与修辞事关主张的合法性。地方政府话语框架的核心是:城市发展与国家利益,具体表现为两个方面。(1)城市建设与发展的需要。地方政府一再强调城市化进程中,基础设施建设的需要和政府管理的难处。这样的论说常见于媒体的报道中,如“每天将有10770吨垃圾无处堆放。巨量垃圾放哪里,政府也有难处”。(2)城市形象和国家形象的维护,呼吁民众考虑大局。城市管理不仅是“行政任务”,更事关国家形象,维护国家形象是每个公民的责任和义务,具有不可谈判性,常用“服从大局利益”、“以国家利益、集体利益为先”等措辞。

而当地公众对抗性话语架构的核心是:环境风险与环境权利,公众分别通过建构政治、技术、法律和道德等方面的正当性,显示其主张的合法性。(1)不恰当的垃圾处理破坏环境,有违中央政府的科学发展观,并通过强调中央政府的环保意愿,在凸现对方主张不合理的同时,提升自己主张的政治合法性。例如,有访谈者讲,“胡锦涛总书记提倡,坚持贯彻以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观,走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。垃圾焚烧厂在这里选址就没有遵从‘以人为本’,他们(地方政府)遵从的是经济利益最大化”(访谈记录RZH081012)。(2)环境风险扩大化。将部分人的环境风险与更多市民的潜在环境利益联系在一起,从技术角度论说主张的合法性。例如,“我们这里的水源受到污染,其他地区的公众也不会好到哪里去”,“从来没有免费的午餐”等等,这些说法也许把生态系统和生态学过分简化了,但在修辞上却有着强大的力量,通过强调环境风险扩散,吸引更多关注,并有可能赢得全社会的支持。(3)维护合法权利。公众不但强调环境权,还从法律角度强调国家赋予公民的处境知情权、听证权、污染补偿权和民主参与决策权等。对合法权利的强调恰恰符合中央政府提倡的“尊重民意,发扬民主”的精神。有被访者谈到,“ 2006年由环保总局颁布实施的《环境影响评价公众参与暂行办法》明确规定了公众参与环境管理的权利和途径,对于不合理的垃圾焚烧厂选址,我们有充分的理由和法律依据反对”(访谈记录RZY080922)。(4)环境不公正。从受影响人群的“人权”出发,提出了有关反对毒性污染物的主张。它强调主张的道德合法性,考量环境风险在地域、程序和社会三方面是否公平分配。

在主张表达阶段,公众采用了“公正修辞”和“理性修辞”并用的修辞策略,前者在道德层面上论证环境主张的正当性,而后者则从实用角度告诫民众,潜在环境风险将波及大部分民众的生活。

不同主张者围绕各自的意向和概念建立起一系列有关环境问题的“修辞”。不同的环境话语为环境主张提供了不同的主导“动机”或“正当理由”。各方提出主张只是一个开始,重要的是如何让自己的主张合法化,并得到社会和中央政府认可,从而使自己的意志得到贯彻。由此,主张之间展开激烈竞争。

(三) 主张竞争不同的或截然相反的环境主张在进入宽泛的政治议程这个环节上可能相对容易,但要在政治议程中取得合法地位却很困难,特别是当主张要求对既定利益进行再分配和再调整时。不同主张需要在多个领域内争夺合法性,包括科学界、媒体、法律、社会和政治等领域。

在崇尚科学的时代,科学证据是最主要的说服工具之一,甚至连专家权威本身也符号化为科学性的标志,它们都可能影响问题议程和大众方针。如果当科学界对某种环境状况的诊断是一致的,那么主张的科学合理性便一目了然(如对“造纸业污染江河水”的判断);但当科学界对同一环境状况作出不同甚至截然相反的诊断时——特别当诊断双方都具有权威性——不同主张间就会展开势均力敌的较量。当某种环境状况缺乏先例,且科学依据的不确定性13越强,它就越容易被社会建构。对于地方政府而言,主建派专家提供的科学数据和“技术成熟、安全”的结论是他们的主张得到认可的重要证据;对于公众而言,为了防范潜在风险,“宁可信其有”,他们不但相信和拥戴反建专家,更把他们的科研结论作为维护其反向主张的武器。由于主张的双方都深知在有争议的领域里,决策制定过程容易受“修辞”的影响,因此,在主张竞争过程中,各自不遗余力地证明其技术合理性:一是主张提出者进行面对面的争论,例如,在L垃圾焚烧厂的论证会上,地方政府和当地民众都提供了大量科学材料以佐证自己的主张;二是持不同观点的专家之间关于技术细节的论争,例如,关于垃圾焚烧过程中二噁英排放的监控问题和焚烧厂与居民区之间的安全防护距离问题。

双方都希望自己的主张通过媒体的塑造,在社会中扩大并强化,从而展开对媒体注意力的争夺。地方媒体是地方政府宣传和造势的阵地,地方政府在操控本地媒体方面远比公众有优势。在一段时间内,地方媒体强调政府的管理困境,却对民众的反建主张“集体失语”。当地公众只好把目光投向具有较大影响力的异地媒体,如香港《文汇报》、《南方周末》等,希望“异地监督”生效,从而推行自己的主张。(1)把自己拍摄的垃圾场周围环境变化的照片寄给报社,制造视觉效果;(2)通过关系网络联系外地媒体和记者对此事进行采访和报道,聚合大量居民直接向媒体反复传递相似的观点和主张;(3)重视网络和网民的巨大潜力,在论坛上展开大讨论,增加点击率,通过网络媒体引导正统媒体去“求证”。公众在通过媒体宣传和扩大其主张的同时,还意图通过报道引发大讨论,对地方政府造成一定的舆论压力。

程序合法与否是地方政府与公众主张竞争的又一重要领域。公众强调国家相关法规赋予自己的环境管理参与权,如环境影响评价的公众参与,认为地方政府关门做决定的做法屏蔽了他们的环评参与权;而地方政府的环境评价报告中,则清楚撰写了公众参与环境评价的过程和结果。

要在主张竞争中获胜,争取社会的认可和支持也十分重要。地方政府强调垃圾处理的公益性,希望赢得受益公众的支持;而当地公众除了寻求道义上的同情,更将大多数人的环境利益与潜在的环境风险联系起来,希望吸引更多人反对垃圾焚烧。

尽管上述领域内的竞争都很重要,但主张的合法化最终还得在政治领域中得到确认,即取得政治合法性。首先,主张最好与当下的社会背景和主流问题吻合,但又要有所区别,便于引起决策者的重视和辨识;其次,主张须符合政策制定者的基本价值观,至少不能反其道而行之,即主张能暗合中心决策者的某种需求和意图,从而默认主张。

雷恩提出了“社会竞技场”概念,比喻各方行动者向决策者提出主张,期望影响政策过程的情境(转汉尼根,2006:115)。如上所述,在这个竞技场上,不同主张者利用各种方法在不同领域中展开竞争,最后结果具有很大的不确定性,任何一个领域的“照顾不周”,都有可能使得主张破产。

五、权力、资源与策略:环境议题的结构性约制与运作权力和资源的支撑是环境议题呈现的不可或缺的条件,在漫长而曲折的竞争过程中为主张提供“能量”。

(一) 权力掌控各利益方都呈递了自己的主张,但很少有势均力敌的情况,其原因在于权力差异。“权力无处不在,但权力关系却很少是对称和完全民主的”(汉尼根,2006:137)。

我国现行制度赋予了地方政府和公众不对等的权力。体制转型为地方政府扩权的同时,并没有在法律和制度上为公众赋权,公众对地方政府应有的监督权仅留于纸面,权力行使空间被大大压缩。就大型公共设施兴建而言,地方政府不但掌握选址、规划、土地征用、项目审批和环境评价等一整套权力,并且还可以制定各种配套性政策,如“通知”、“办法”和“意见”等。而民众的监督权沦为空泛,且监督权常常被各种繁杂的程序所遏制。地方政府在国家根本制度框架下,既能对国家政策和法规进行再理解和再界定,又能设计相应的操作性地方法规,以寻求地方利益和组织利益最大化。在社会转型期,由于国家的很多法规还不完善,往往为地方政府所利用。

例如,在《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2001)国家标准中,对生活垃圾焚烧厂的选址仅作了原则规定,具体的选址规范和细则由地方政府制定。《生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》 A市地方标准(DB11/502-2008)规定,“生活垃圾焚烧厂厂界距离民住宅、学校、医院等公共设施和类似建筑物的防护距离不小于300米” 14,并特别标明“本标准为强制性标准”。L垃圾焚烧厂的拟建厂界距最近的居民建筑直线距离仅280米。公众质疑A市地方标准的合理性和科学性:地方标准的制定是以科学为依据,还是为L垃圾焚烧厂“量身定做”?

地方政府还通过权力影响专家、媒体和环保非政府组织等,寻求科学和道义的合法性。本来科学合法性应当独立于权力,但在地方政府营造的这个权力空间中,各项合法性一方面受权力影响,另一方面它们又维护权力的持存。在这里,合法性与权力之间形成一个封闭的自循环系统,并在强大利益团体的支持下,空间不断被“加固”。

与地方政府相比,公众掌握的权力较少,表现为三个方面。第一,有限的法律权限。当环境权受到侵害时,当地公众以公民合法身份联名提起诉讼进行环境维权。他们希望通过合法“武器”表现他们身后的合法支持,试图借助法律影响地方政府的决策,但往往收效甚微。第二,弱者身份的力量。在L事件中,公众恰到好处地利用了这一非制度化手段,通过“诉苦”、“示弱”等策略得到政协委员、外地媒体和外地公众对本地公众的支持和声援。第三,少数群体成员拥有的权力。受害群体中有成员在某些领域具有权威,并握有一定权力和资源。L事件中,ZH苑的居民中有高院的法官、律师、教授和媒体资深记者,他们拥有的职务权力有一定的影响力。但职务权力的运用存在三个问题:一是个体是否愿意动用其权力,如前所述,不同身份的人受利益的约制,另外,集体行为中存在“搭便车”现象,极大限制了他们利用职务权力对抗地方政府的决策;二是与地方政府的权力相比,少数公众所具有的职务权力呈原子化分散状态;三是少数公众拥有的职务权力能否合法动用,存在权力使用途径的合法性问题。

尽管与地方政府及利益团体掌握的强大权力和经济实力相比,公众手中的资源较少,但作为社会互动,利益相关者之间必然会相互影响。权力弱势方可以借助他们掌握的某些资源对权力强势方实施一定程度的影响;权力的强势方也会在某些方面受制于权力弱势方,正所谓“反者道之动,弱者道之用”。不同环境利益相关之间权力的互动,正是环境议题非线性发展的原因之一。

(二) 资源控制与动员不同环境利益相关者对环境议题的影响力,不但取决于该群体掌控的资源总量,还取决于他们控制和动员资源的效果。在本案例中,地方政府及利益团体掌控的资源有五项。

政治资源 主要指制度赋予地方政府的行政权力,如地方发展规划权、地方法规制定权、土地征用权、城市建设规划权、大型项目审批权和环境管理权等。

经济资源 地方政府某些官员与垃圾焚烧厂投资方结成的利益集团,为拟建垃圾焚烧厂提供稳定可靠的经济支持。除焚烧厂建设投资的十亿人民币外,在项目招标等过程中,竞标方还有专门的“公关费用”。

文化资源 L事件中地方政府控制的文化资源包括学术研究机构、专家和地方媒体等。地方政府资助或批准研究机构、专家或媒体的某些申请和专门基金资助学术研究,要求研究结论能够证明地方政府主张和决策的合理性;同时,又向研究机构、专家个人或隶属媒体施压,禁止与地方政府“唱反调”。地方政府较普通民众更容易调动知识界的头脑库和媒体资源,为其提供有利的合法化证据。

生活资源 对生活资源的控制主要针对那些在生活上有困难的、依赖国家和政府救济的民众,通过对其软硬兼施,分化反建群体。

法规资源 利用国家法律和制度中有关结社的具体规定和程序,尽可能阻止公众成立可能与地方政府抗衡的社团,提高集体行动的组织和动员成本。

地方政府对重要社会资源的控制,一方面合理化自己的主张,另一方面从公众内部离散反建力量,使议题按照自己的主张方向推进。但反建公众并不因此坐以待毙,他们努力整合自身拥有的资源,积极动员潜在资源。

1. 天助自助者:自身力量的整合我们自己的态度和行动才是最重要,最根本的,才是维权能够进行下去并获得成功的根本。没有众多居民的支持和统一行动,专家、官员、人大代表和政协委员是不会帮着我们呼吁的,即使呼吁也不会有好的效果。(访谈记录ZY100928)

组织资源 反建积极分子在申请行政复议和进行垃圾焚烧知识宣传时,建立了网络论坛,收集资料和证据,起草行政复议申请书,联系律师和媒体、开碰头会等。各社区积极分子的非正式交流,在一定程度上加强了受害社区之间的联系,起到了整合反建力量的作用。

知识资源 包括专业知识和日常生活知识。L垃圾场所在的北部新城在2000年以后开发的商品房多定位为“精英的理想居所”,业主80%以上是白领和科研技术从业者,拥有多个领域(如环境、生物、化学、法律、建筑、政府管理和经济等方面)的专业知识,为反建主张提供了知识支持,把反建主张阐述得合理合法,甚至直接质疑政府专家的观点。例如,ZH苑的H先生退休前在某国有科研单位从事管理工作,加入反建活动后,H开始研究国家和地方的各种关于环境评估、防渗处理、垃圾焚烧和环境保护的法规和资料。每当“反建”业主们需要派代表与支持建设焚烧厂的教授、专家们辩论的时候,H都是作为民间技术专家出场,且屡战屡胜。

另一类知识资源是日常生活观察。对垃圾填埋场污染和有毒物质二次污染的关注最初来自当地普通居民,他们发现垃圾填埋场周边居民的各种发病率高于其他地区,就着手整理了患病者名单和病种,以及当地人的因病死亡率和病因。这些来自生活的直接体验和资料比政府专家提供的复杂数据更令人震撼,也大大增加了反建主张的说服力。

关系资源 通过社区业主个人关系,获得“弱利益相关的强势群体”的支持。ZH苑和茉莉园里有“通天”的人,在民众申请行政复议阶段,有人通过内部关系把各种材料和公众联名信直接送到中央一级相关政府官员手中,避免通常会发生的“有去无回”的情况。

受害社区拥有的资源类型是不同的,例如,ZH苑和茉莉园拥有知识资源和关系资源,而X小区和Y山庄因为距离垃圾填埋场和焚烧厂厂界最近,具有充足的反建理由;ZH苑借受污染最严重的X小区的合法化身份,X小区借ZH苑的知识资源和人际关系资源,实现了资源整合,即行动能力与合理性的整合。

2. 借力:潜在的外部资源面对强大的对手,仅靠公众自身的资源把问题推上中央政府的议事日程并得以解决,显然是不够的,因此需要动员并激活潜在的外部资源。

(1) 借上级政府的力。并非所有政府部门和官员都与垃圾处理方保持利益关系。因此,受污染公众希望能够获得那些“弱利益相关的强国家力量”的支持。向政府借力,包括直接借力和间接借力两种方式。前者主要是通过申请行政复议、诉讼和联名上书等方法求得上级政府的直接干预;后者通过寻找上下级政府在利益、立场和基本价值等方面的分歧,利用上级政府的政治权威和力量对地方政府施压。例如,以中央文件和领导人的讲话精神来否定地方政府某些决策的正当性。

尊敬的温家宝总理提出:“关注民生、重视民生、保障民生、改善民生,是我们党全心全意为人民服务宗旨的要求,是人民政府的基本职责。”我们多么希望政府官员们能够遵照总理的指示,每句话、每个行动、每项政策都要符合人民的利益。如果有了错误,一定要及时改正,这就叫向人民负责。(摘自L地区公众的万人联名信)

直接借力的优点是可以快速有效地将垃圾污染状况问题化,并有望得到解决,但要直接动员上级政府的资源和力量并不容易做到;间接借力容易操作,但其效果远不如直接借力,地方政府可以对公众小规模的施压置若罔闻。

(2) 借相似处境公众的力。“十一五”期间,A市计划兴建4座生活垃圾焚烧厂。2008年7月,C区垃圾焚烧厂点火试运营,各垃圾焚烧厂附近的居民面临“共同的问题”,这为L地区民众反建垃圾焚烧厂提供了更大的社会环境和气候。L地区公众向其他地区处境相似的公众借力,借的是对抗议有利的“形势”。

最近C垃圾焚烧厂周围的民众闹得厉害,C区政府正式向公众道歉,我们应该与C区反臭和反垃圾焚烧活动构成呼应,借着这个势头“于情、于理、于法,有礼、有利、有节”地抵制垃圾焚烧厂在L地区建设。(座谈会资料RZ080913)

(3) 借其他环境利益相关者的力。要在更大范围内使反建主张合理化,还需要争取通过政府资质认定的科学权威的支持,所以,反建公众希望获得经中央政府认可的专家的支持。例如,L地区的公众将国家环保总局环境工程评估中心专家K、首都师范大学的LD教授等“反建”专家拥戴为“民众的专家”。正是这一小部分专家在论证会上的据理力争,才使建垃圾焚烧厂的决议没有快速通过,并且让更多人看到了技术安全的不确定性,从而增加了反建理由。公众对反建专家表示的极大尊敬实际就是对专家资源的动员,尤其是在反建专家在评估组里居于少数并承受巨大压力的情况下。

受害公众还通过政协委员向上反映情况,政协提案是体制内合理合法的主张表达渠道。2007年全国人大和政协会议前,当地公众找到了全国政协委员ZJF。ZJF专门到L垃圾填埋场及附近地区进行了调研,并向“两会”提交了停建L垃圾焚烧厂的议案。此外,公众还借助环境非营利组织的各种活动警醒其他地区的居民关于“垃圾焚烧”的危害性。

媒体资源也被当地公众很好地动员起来。通过业主关系或环境非营利组织介绍,主动联络中央电视台经济资讯频道的《全球资讯榜》栏目15、《南方周末》、《中国环境报》等媒体,实地录制垃圾场状况,刊登有关报道;同时,不断制造新闻点(如悬挂条幅和标语、集体参观垃圾填埋场、集体上访等),吸引媒体关注,让媒体主动追踪他们。公众对媒体资源的动员方式,由行动初期的平面媒体转向多种媒体(包括电视、广播、杂志等),达到多渠道扩大影响力、获取更多社会支持和声援的目的。

公众对社会资源的动员——不管是内部资源的整合还是外部资源的借助——存在“机会空间狭小”或“合法性局限”的问题。由于缺乏制度性保障,公众争取“相关专业机构独立鉴定,公共知识分子自由发言,公共媒体监督职能,律师介入及司法部门独立裁决,以及各种政治力量和市民团体支持行动等”(陈映芳,2006:16)的可能性很有限,并且行动者在资源动员过程中面临种种政治和法律风险,甚至遭受威胁。所以,在结构性的约制下进行资源动员十分不易。

(三) 行动策略环境状况“问题化”并非权力和资源简单转化的结果,各环境利益相关者还需精心设计一整套行为策略,以便在种种结构限制和互动关系中,将环境议题推向有利于自身的一方。

1. 主建方的行动策略关于城市垃圾管理,地方政府对上(上级政府)和对下(群众)都要有合理的交代。地方政府对上的策略,一是区政府站在市政管理立场上,反复强调垃圾消纳的紧迫性和重要性;二是“诉苦”,区政府一再强调“巨量垃圾已经找不到地方堆了,政府也有难处”,“垃圾焚烧是为了解决臭味扰民”;三是通过政策技巧,对上级政府的政策进行再界定,为地方决策提供依据。这种在国家制度框架内依据地方利益设计操作性法规的做法,特别在存在“制度间隙”的地方“创造性发挥”,几乎已经成为一种不言自明的共识(林梅,2003;陈映芳,2006)。

对于老百姓,问题初期采取区别性对待策略,拉拢远离垃圾处理场并从垃圾处理中受益的普通公众,给环境利益受损公众带“高帽子”;通过专家、媒体向市民宣传垃圾焚烧的安全性和可靠性;邀请非本地公众参加兴建垃圾焚烧厂的论证会,请市民代表到上海、深圳等地参观已经建成的垃圾焚烧发电厂等;重申焚烧技术的可靠性,强调垃圾处理是国家的重大工程,承诺给当地公众某种形式的补偿。

当受影响人群开始表达不满和反对时,地方政府采取“拖”和回避策略,或不闻不问,或互相推诿。当公众正式表达反对主张并为之采取行动时,政府的应对策略是:第一,在不影响重大既得利益关系前提下,考虑妥协或退让,如公开道歉,承诺加大监管治理力度等策略;第二,当涉及地方政府不愿退让的重大利益时,可能采用遏制策略,如上述资源控制和程序限制。

即便通过问题制度化阶段,公众的反建主张成功搬上中央政府的议事日程,官僚体系内的反对者也可能采取一系列的策略推迟问题的彻底解决,将该问题返回并要求更深入的研究和论证——以确保这个问题不会立刻被付诸行动。

2. 反建方的行动策略在既定的结构性约制下,公众采取了“理性而不妥协”的策略。为了提高行动效率,面对不同的互动对象,反建公众采取了不同的行为策略。

(1) 面对各级政府

第一,采取“诉苦”与强调自身合法权益相结合的策略。倾诉垃圾处理而产生的污染给生活带来巨大困扰,侵害了居民的环境权,强调受害者是无辜的。公众强调自身环境权的正当性及应受到公共权力的保护,但由于公共权力运用不当,侵害了公民的环境权。这一策略赋予了公众的主张以道义合理性。但由于目前我国公民环境权的立法存在缺陷16,公众的环境权难以找到具体对应的法律保护。该策略在主张提出的早期十分有效,能激起社会对受害者的同情和道义上的支持,但当主张之间展开竞争时,却发现它缺乏制度支持。

第二,表明态度,站明立场。反对政府的主张是要承担政治风险的,所以公众明确地将反对目标锁定为某项具体的不合理的城市管理决策,而不是政府。一是表明公众行为的单纯动机——只是为了保护自己的合法权利;二是避免被其他怀有不良动机的人利用和煽动。“我们反对的不是政府,而是个别为己私利不顾老百姓死活的官员和不合理的垃圾治理决定”。正如道格拉斯(Douglas,1981:154)所说,“(他们的)立场好像是一个斥责教会浮华的老派新教徒,他们并不是反对神,只是在反对那些声称自己与神有特殊关系并借此牟利的人”。

第三,采取法律手段。如向各级政府递交联名信、上访、请政协委员提交政治提案、申请行政复议、诉讼等。

第四,合法“挑战”。在上述办法失效的情况下,公众可能冒险在合法范围内直接“挑战”对手,以引起当政者的注意。在公众的行政复议两度被驳回,且L垃圾焚烧厂马上要开工的情况下,上千公众于“世界环保日”这一天统一着装,集体到前国家环保总局上访。这种策略尽管属于合法上访,但风险很大,一旦形势失控或被某些别有用心的人利用,将彻底改变行动的性质,政府可能以“扰乱社会治安”为由动用警力驱散。

(2) 针对公众内部

首先,建立我群认同感和增强内部凝聚力。在本研究案例中,“环境受害者”是L垃圾场周边居民的集体身份。在问题形成的初期,通过将公众的具体诉求不断抽象化的策略,以“维权”为核心建立认同感,将受害公众联合起来。

政府处理垃圾,也得让老百姓吃安心饭、喝干净水、呼吸新鲜空气吧。干净的水源和清新的空气是大家的权利,合理合法的权利,它还关系到我们后代的健康成长,所以要靠大家来维护。顶!家园是大家共同的,需要我们团结一致来保护,大家一定要齐心协力地维护自己的合法权益。(摘自ZH苑业主论坛帖子)

在问题发展中期,增强公众内部凝聚力成为一项关键任务。由于L事件牵涉既得利益的变动,注定该问题的解决要经历一个漫长的过程,而在这个过程中,群众内部难免产生急躁情绪。为了“让事情热乎着,不至于冷下去”,反建者将公众遭遇的共同困境定性为“社会问题”,以缓解公众内部的急躁情绪,并将“保护环境”、“维护社会公正”等建构为自身的责任,用以唤起成员的使命感,增强内部凝聚力。

保护环境、保卫家园是每个公民应尽的责任!无论是处在引水渠的上游还是下游,无论是居住在上风上水的宝地还是市中心,我们拥有的都是同一片天空,饮用的都是同一个水源,呼吸的都是同一方空气。我们没有理由拒绝这份沉甸甸的责任!对全区如此,对全市如此,对全国也如此。(茉莉园业主会议081010)

其次,审时度势。在L事件中,他们注意把握关键时机和“顺势”的重要性。当时有一件事情有利于民众表达反建主张:市政府马上要进行换届选举,公众希望借着“新官上任三把火”的势头,向市政府再次表达主张。事实也证明,这一阶段,政府非常重视民意的表达,尽管问题没有彻底解决,但至少民众的主张得到了政府接纳。

当地居民在与地方政府互动的过程中,通过判断政府的行为意向来制定自己的下一步行动策略,以顺应主张竞争的需要,避免陷入“非友即敌”的思维定式。例如,地方政府按照国家环保总局的要求暂停了垃圾焚烧厂的建设,当地公众开始颂扬各级政府的“执政水平和执政意识提高”;2008年下旬,地方政府曾在地方报纸上隐晦地表示“正在抓紧论证垃圾焚烧厂的建设”,“希望各项手续顺利办妥”,当地居民即刻联名上书要求地方政府“按照中央政府的指示,认真对待民意”。

再者,拿捏行为的“度”。对行为分寸的把握,一是为了既刺激政府做出改变,又尽量规避集体行动潜在的风险,二是为日后修复公众与地方政府的关系留下回旋空间。“不能不痛不痒、隔靴搔痒,也不能太过”,采取合理合法、有礼有节的行为,防止过激行动。他们深谙体制的容忍限度,所以选择了诉讼、申请行政复议和上访等方式表达自己的主张。

游行、示威这些方式不靠谱,发生直接冲撞对谁都没好处,并且很容易让对方钻空子。可能由于一时的冲动行为,导致整个反对垃圾污染的主张丧失合法性,那么之前所有的努力都破产了。(访谈资料RZ080922)

对尺度的把握还体现在主张表达的精准度上。反建总主张由诸多分主张构成,包括具体反对什么,为什么反对,希望政府如何解决。比如,“我们反对的是垃圾处理单位选址不当和管理不当造成的环境污染,因为这侵害了居民的环境权,我们并不反对政府采取先进技术处理垃圾”。每个分主张的表达都坚持“以事实为依据,以法律为准绳”,以保证最大限度地表达自己的诉求,又不至于要求过分而激怒政府或自行破坏主张的合法性。

公众深谙问题的最终解决还得落回地方政府这一层,即便中央政府做出了指示,最后具体怎么操作,还在于地方政府,所以地方政府能够容忍的限度一直是他们制定行为策略的依据之一。把握行为的尺度,也是为日后修复官民关系留条后路,更何况当地民众与地方政府的接触并非仅此一件事情,“它还更为广泛地体现在有形与无形并长期绵延的一种渗透于生活方方面面的日常化领域,在这些方面,业主们是无法不依赖于区、市政府的,这即是所谓‘日常化权威’的一种体现” (吴毅,2007:40)。

最后,“无组织的有组织化”。L地区反垃圾污染力量主要源自松散的社区公众,而不是西方主流环境运动研究经常提及的那种自上而下指挥的、专业化的组织形态。在L事件中,更是体现了群体利益指向清晰、分散的个体行为和行为理性化等特征。现代社会,人们的行为判断越来越以自身利益为中心,只有在特殊情况下,当不同个体的利益集中于一点,分散的无组织行为才会表现出组织化的效果。

也就是说,是共同的利益和诉求将众人联系到了一起,而这种松散联系仅针对某个特殊事件,问题一旦解决,这些松散的联系就会解散,所以它们不具备正式组织的基本特征。在现代化大都市中,普通民众不敢也不能进行公开的、有组织的抗争。正如斯科特(2007:2)所说,“贯穿于大部分历史过程的大多数从属阶级极少能从事公开的、有组织的政治行动,那对他们来说过于奢侈。换言之,这类运动即使不是自取灭亡,也是过于危险的”;并且,“那些具有相应组织化行动能力的知识分子、中产阶层,在今天的中国城市,亦缺乏以正式的、组织化的政治活动来变革制度的政治/法律空间”(陈映芳,2006:15)。L事件中出现的“无组织的有组织化”恰好符合了“政府不愿意看到有组织抗议”的意愿,而那些反建者也比较中意这种方式,因为它可降低政治风险。

(3) 面向社会

之所以说L事件中的公众表现出一种“生活的智慧”,除了他们坚持“理性”抗议外,他们还懂得如何“造势”并争取社会支持。

第一,将自身合法化,将对方问题化。在争取媒体和社会支持的过程中,公众强调他们是在响应国家号召保护环境,而地方政府的决策却不利于环保。一封通过网络传播并获得极大社会支持的联名信将“合法化自身,问题化对方”策略发挥到极致。

在这封联名信中,首先,直接将要反映的问题提到一个关乎国计民生、社会稳定的高度——“千万人口饮水安全和城市发展大计”;其次,直截了当地摆明自己的主张,请求政府“放弃在L地区建垃圾焚烧厂”;再次,分述主张的理由:疑惑、担忧和恐惧。同时,信中指出,地方政府“选址严重违反环发82号文件规定”,“区政府仍置民意于不顾,执意在此建垃圾焚烧厂”,实际就是在“问题化”对方;最后,通过引用领导人的讲话证明自身主张的合理性,并暗中对地方政府施压。

第二,丰富事件的相关议题。引发L事件的直接原因是垃圾污染,但L事件还涉及土地征用、城市开发、居民动迁和房屋产权等议题,这些议题或在之前没有得到重视,或没有得到彻底解决,当某个相关事件发生,很可能吸引关注不同议题的人群,因为他们也在寻找契机解决自己的问题。对于L地区公众而言,外界人群关心与L事件相关的哪个议题不是最重要的,他们要的是社会关注和影响力。当事人需要做的就是对同一事件中的不同议题进行描述,针对不同的对象,使用不同的“解释框架”,以吸引大批关心不同议题的社会公众。以Y山庄为例,在Y山庄购房的大部分房主是旧城拆迁户,他们关心动迁补偿、房屋产权等问题。在接受媒体采访的过程中,这里的拆迁户除了描述垃圾恶臭和自己对二噁英的惧怕外,还主动向媒体谈拆迁和“小产权”等话题,并出示各种单据,表明自己还有哪些权利受到损害;征地农民关心征地补偿,还牵扯出政府是否违规批地的问题;普通商品房业主则关心市政府城市建设规划、开发商楼盘实体建成情况是否与规划一致和物业管理等话题17。随着这些议题的展开,关注L事件的人越来越多。

第三,造势。通过打官司、上访、递交联名信等行为既扩大社会影响,又对居民有个交代,维持反污染的行动力。

起诉的事儿没多难,管他胜与败,递状子,造声势,虽败尤荣,表明一种姿态。

我们不图钱,就是表明一种态度,上访、打官司不一定要成功,关键是让外界知道我们的合法权益受损了,要造势,一是对政府产生触动,二是对周边的居民有个交代,不能让这个事情冷下去,要热乎着。不以打赢为目的,不要赔偿,只要社会影响。(ZH苑业主会议081013)

不管主建方还是反建方,他们的行为策略既要从以往的“行动知识库”中吸取经验,又需依据新形势不断创新。正如萨巴蒂尔(2004:160)所说,“个体并非能完全独立或自主地做决策,而可能会被拖入社会之中。在这种情况下,参与者可采取更加广泛的策略,而且他们可从过去的行动后果中学习到如何与时俱进地改变他们的策略”。

六、结论与讨论本文围绕“环境议题在结构性约束下如何通过多方利益相关者行动得以呈现”这一主题,采用嵌入性单案例研究方法,从相关者的利益冲突,主张表达与竞争,权力、资源和策略运作等方面,剖析了社会转型期我国环境议题的呈现机制,以及国家、市场与市民社会在应对环境问题时的基本态度和互动关系。

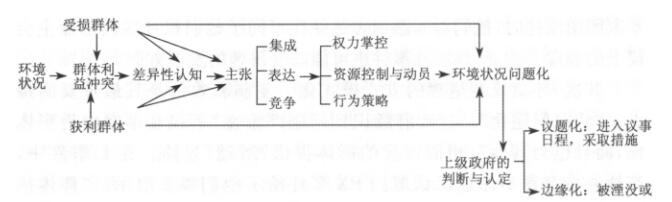

(一) 环境议题呈现的实质与特点环境议题的呈现是政府、公众、垃圾处理方、媒体、专家和民间环保组织之间的复杂互动。不同利益相关者带着不同的价值判断、利益得失和动员各种资源的能力参与到这一过程中来,试图“控制”局势。本研究认为,环境议题呈现的背后隐匿着一套机制,即环境状况变化引起群体利益分歧和冲突;利益分歧导致不同利益相关者对同一客观环境状况产生差异性认知,并提出不同的主张;为了将问题朝有利于自身的方向建构,各方动用权力和资源,并采取不同行为策略,以引起上级政府的注意,从而将环境状况“问题化”,争取将其进入政府议事日程并获得解决(见图 2)。

|

图 2 环境议题呈现的机制 |

在这一机制中,呈现的不仅是环境和科技问题,更是关涉“社会资产”(social goods)和“社会公害”(social bads)在公众中如何分配的公共政策安排,乃至政治公平问题,如罗尔斯(1971)所言,环境议题的本质是政治的、非科学的。如前所述,依据利益卷入度和影响力大小,环境利益相关者被区分为最小优先权群体、弱利益相关的强势群体、强利益相关的弱势群体和最大优先权群体。在主张表达和权力运作阶段,弱势群体的利益和主张极易被结构性地加以忽视,但这种来自强势群体的有意忽视已阻止不了民意的表达。环境抗议的出现表明,各利益相关者并不一定要求达成结果的一致,但要求在面对公共问题时能够获得各方持续对话和参与公共事务管理的机会。

环境公正和政治公平的要求体现在环境议题呈现的不确定性上,它不再依据政府或者某一方利益相关者的意志有计划地依次推进,没有谁可以把持议题的发展方向和程度。环境议题的提出、表达和形成已开始逐步由“政府主导型”和“精英主导型”向“环境利益相关者共构型”过渡。转变背后暗藏着深层社会变化,例如,公众环境和权利意识提高,公众参与社会事务的诉求增长,社会环境开放度增加,民间环保力量成长等。

环境议题的呈现具有两个特点。首先,环境议题呈现的不确定性,它源于:(1)现存科学知识的不确定性。对于某一新事物,现存科学知识可能并不足以对其可能产生的影响作出明确且一致的判断,例如,关于垃圾焚烧对环境的影响,目前科学界并没有定论。科学依据的不确定,使各环境利益相关者都有机会依据自己的利益和意愿来建构环境议题,“一个问题的事实不确定性越强,就越容易被社会建构”(Murphy and Maynard, 2000:134)。(2)话语表达的多样性。不同利益相关者提出不同主张,并采用不同话语框架和修辞手段支撑自己的主张,决策者就面对一大堆互相竞争甚至矛盾的主张和话语。在那些存在争议且缺乏先例的领域,决策者很容易受各方话语与“修辞”的影响,因此,当问题事实不确定时,话语表达的多样性容易导致环境议题呈现方向的不确定。(3)情景的不确定性,即各方环境利益相关者会在不同的情景中互动,这可能影响他们对问题的表达。例如,当少数受政府邀请参加听证会的群众代表,被一大堆“披着白大褂,以图标和统计数字武装起来”的专家团团围住时,他们对问题的表述往往不同于他们在社区内部业主会议上的表现。此外,偶然性事件也可能改变议题的发展方向。

其次,环境议题呈现的方式模式化。复制和效仿是其最重要的特点。“状况问题化”、“让政府意识到问题严重性”不仅在本案中得到体现,而且也为其他有相似困扰的群体提供“解题”思路。在L事件中,当地业主直言不讳地承认厦门PX事件给了他们很多启示。“群体抗议-专家论证-媒体关注-社会影响扩大化-中央政府介入”似乎成了一套有效的环境议题建构模式。但这种可“复制”的模式无疑增加了社会风险。

“复制和效仿”现象的产生,意味着当代公众环境风险意识和权利意识增强。当他们认为身处体制内却找不到有效表述途径时,就可能采取体制外的表达手段,从而造成诉求与达成手段“错位”。社会一旦普遍性地出现这种“错位”现象,就很容易引起群体失范行为,对社会稳定造成冲击。政府应当注重公众风险意识的变化和他们遭遇的困境,按照弗罗伊登伯格(Freudenburg)的说法,“正如对科学家的风险评估不能只是尊敬一样,对公众的风险意识也不能只是蔑视”(转哈珀,1998:169)。因此,针对这些潜在的风险,不断完善制度并改善制度政策实施的社会环境才是唯一的有效途径。

(二) 反思:“别在我家后院”面对那些带有污染性质的大型公共服务设施,多数公众只是要求“别在我家后院”,但是,在城市化进程加速,城市人口剧增,用地紧张的情况下,这些必要的大型公共服务设施应该建在何处?

“我不反对焚烧垃圾,但是反对在我们这里烧”,本案例中反建代表的话说出了大部分居民的心声,它暗合了西方“邻避运动”(NIMBY)的精髓。“邻避运动”最早出现在欧美国家,因居民希望保护自身生活领域免受具有负面效应的公共设施干扰而发起。在我国,厦门、大连PX事件,上海磁悬浮列车路线事件,全国各地的反建垃圾焚烧厂事件,都可见“邻避运动”的身影。或许我们可以打着维权的旗帜通过集体抗议要求政府另行选址、搬迁,将风险转移到那些维权意识薄弱又缺乏利益表达渠道和能力的群体身上,但终究不能将风险消除。当人们欢呼民意的胜利时,这难道不是强民意对弱民意的胜利吗?其结果是借助所谓的民主机制将风险进行时空转换,再生产出新的环境不公正。

在这场没有最终胜利者的竞争中,可以尝试的是建立透明的信息公开制度,公正的公众参与制度,以及对设施周边居民实施的各种补偿制度。尽管公共政策的后果不能为所有社会成员所接受,但至少当事人有机会平等地表达主张,这种意志形成和表达过程的本身,就预示了公共政策的正当性。但遗憾的是,在当下,我国普通公众并没有获取公共决策的核心信息和参与公共决策的机会,更遑论公众与政府之间的风险沟通了。所以,“邻避现象”不仅仅是在拒绝公共政策中的“社会恶物”,也是对政治不平等的一种挑战。

注释:

1. 本研究之所以采用嵌入性单案例研究方法,是因为其适用于“包含一个以上分析单位的一个案例研究”(殷,2004:48),且单案例研究适用于对典型性事件进行讨论。本研究案例为一起公众反建垃圾焚烧厂事件,在这一研究中并存了多个分析单位:各级政府、垃圾场管理方、项目投资商和筹备方、群众(包括受影响和不受影响的群众)、各类专家、各级媒体和民间环保组织。

2. 环境的每项功能都在相互竞争资源和空间,并作用于其他功能。近年来,三项功能的交叠和竞争越发明显了,并且区域性生态系统的功能竞争现已扩散到了全球范围。

3. “别在我家后院”(Not in my back yard,简称NIMBY)兴起于欧美,居民希望保护自己的生活环境,强烈反对具有负面效应的公共或工业设施,如垃圾处理厂、变电所、精神病院和监狱等在自家附近落户。

4. 按照学术规范,笔者对文中所涉及的社区、团体、组织和个人名称都进行了匿名处理。

5. 据报道,目前中国建成和在建的垃圾焚烧厂,总数超过160座;而“十二五”期间规划的垃圾焚烧厂超过200座,也就是说,未来4年垃圾焚烧发电厂的数目可能增加2到3倍(于达维,2012)。

6. L地区地处A市近郊西北部,与该市地下浅层水源相连,属湿地,常年风向为西北风。因此,当地人称之为“上风上水”的宝地。

7. 搬迁款的去向不明导致居民更加反感地方政府和单位的做法,增加了民众对地方政府的不信任感,这种不信任在社会生活其他方面也有积累,逐步演化为一种结构性的不信任。

8. 垃圾处理费补贴和上网电价收入是垃圾发电厂成本补偿和利润的主要来源。所谓垃圾处理费补贴,是指每处理一吨垃圾,政府就给予一定金额的补贴。目前,海南是全国垃圾处理补贴费最低的地区,每吨仅50元;上海是比较高的地方,每吨120元。一般在60元到80元就有赢利空间。此外,还可从发电业务中获得收入。根据有关规定,国家为扶持再生能源项目,除保证垃圾发电的电量全部收购上网外,每度电还补贴0.25元,同时免征增值税和减免所得税。2000年,广州市物价局曾批复李坑垃圾焚烧发电厂上网电价为0.63元/千瓦时(不含税),而普通电厂上网电价每度只有两三角钱。对于垃圾焚烧发电厂来说,一般仅仅依靠电价收入,就能基本实现收支平衡。政府给予的垃圾处理费补贴,则成为企业利润。更关键的是,由于是特许经营,具有垄断性质。

9. 事实上,反建专家和媒体在反对L焚烧厂的目标上与当地公众是不完全一致的,当地公众就只想把垃圾焚烧厂搬走,至于搬去哪里他们并不关心,而反建专家呼吁的目的是从全局上保护环境,媒体的目标是追求公平正义。

10. 需要说明的是,分散的普通公众作为原子式个体对议题的影响力较低,但如果众多个体聚集在一起,共同对事件作出反应,那么,这股联合的力量将对议题的呈现产生重要影响。

11. 参见:“ L垃圾焚烧厂不会过关”,《华夏时报》,2007-07-14。

12. 如中国社科院城市发展与环境研究中心与A市市政管理委员会联合进行了一系列“ A市生活垃圾分类规划调查”。

13. 科学的不确定性可能来自技术、研究方法和研究对象,甚至是来自专家本身的差异。

14. 对于300米的安全防护距离,环境专家之间存在很大争议,有专家指出,生活垃圾焚烧排放的二噁英,不能只按照一般常规污染物排放源方法计算和考虑环境防护距离,因为二噁英是极难降解的一级致癌物,并明确指出“300米的防护距离太冒险”,参见http://www.sciencenet.cn/bbs/showpost.aspx?id=31388。

15. 该栏目在CCTV-2周一至周日中午11:50首播,具有较高收视率。

16. 中国宪法没有将公民环境权规定为基本权利,环境权立法层次较低,环境法对公民环境权在立法上规定不具体,且刑法缺乏对侵害环境犯罪的惩罚措施。

17. 业主与物业管理公司之间的纠纷及业主维权运动在全国各大城市屡屡出现,并吸引了学者们的深入研究(如,陈映芳, 2006, 2008;施芸卿,2007;张磊,2005)。

艾里奇, 保罗、安妮·艾里奇.2000.人口爆炸[M].张建中、钱力, 译.北京: 新华出版社.

|

陈映芳.2006.行动力与制度限制: 都市运动中的中产阶层[J].社会学研究(4): 1-20. http://www.cqvip.com/Main/Detail.aspx?id=22505767

|

哈珀, 查尔斯.1998.环境与社会——环境问题中的人文视野[M].肖晨阳, 等, 译.天津人民出版社.

|

汉尼根, 约翰.2006.环境社会学(第二版)[M].洪大用, 等, 译.北京: 中国人民大学出版社.

|

康芒纳, 巴厘.1997.封闭的循环: 自然、人和技术[M].侯文蕙, 译.长春: 吉林人民出版社.

|

林梅.2003.社会政策实施的制度分析[M].北京: 中国言实出版社.

|

罗尔斯, 约翰.1988.正义论[M].何怀宏, 等, 译.北京: 中国社会科学出版社.

|

马克思, 卡尔、恩格斯, 弗里德里希.1956.马克思恩格斯全集(第一卷)[M].北京: 人民出版社.

|

毛达.2007.要论证的不只是垃圾焚烧[J].绿叶(7): 64-66. http://www.cqvip.com/QK/80383X/200707/2000218304.html

|

萨巴蒂尔, 保罗·A, 编.2004.政策过程理论[M].彭宗超, 等, 译.北京: 生活·读书·新知三联书店.

|

斯科特, 詹姆斯·C.2007.弱者的武器[M].郑广怀, 等, 译.南京: 译林出版社.

|

吴毅.2007."权力—利益的结构之网"与农民群体性利益的表达困境[J].社会学研究(5): 21-45.

|

沃勒斯坦, 伊曼纽尔.1998a.现代世界体系(第二卷): 重商主义与欧洲世界经济体的巩固(1600-1750)[M].吕丹, 等, 译.北京: 高等教育出版社.

|

沃勒斯坦, 伊曼纽尔.1998b.现代世界体系(第一卷): 16世纪资本主义农业和欧洲世界经济的起源[M].尤来寅, 等, 译.北京: 高等教育出版社.

|

沃勒斯坦, 伊曼纽尔.2000.现代世界体系(第三卷): 资本主义世界经济大扩张的第二个时代[M].孙立田, 等, 译, 北京: 高等教育出版社.

|

殷, 罗伯特·K.2004.案例研究——设计与方法(第3版)[M].周海涛, 等, 译.重庆大学出版社.

|

于达维.2012.垃圾焚烧大跃进[J].新世纪(2).

|

Buttel, Frederick H. and P.Taylor. 1992. "Environmental Sociology and Global Environmental Change: A Critical Assessment." Society and Natural Resources(5): 211-230. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08941929209380788

|

Douglas, Mary. 1981. "High Culture and How. "Times Literary Supplement(13): 153-154.

|

Dunlap, Riley E. and W. R.Catton Jr. 1979. "Environmental Sociology." Annual Review of Sociology (5): 243-273.

|

Dunlap, Riley E.and W. R.Catton Jr. 1983. "What Environmental Sociologists have in Common."Sociological Inquiry(33): 113-135.

|

Dunlap, Riley E. and W. R.Catton Jr. 1993. "Towards an Ecological Sociology: The Development, Current Status and Probable Future of Environmental Sociology." The Annals of the International Institute of Sociology(3): 263-284.

|

Dunlap, Riley E., L.A.Lutzenhiser, and E.A. Rosa.1994."Understanding Environmental Problems: An Environmental Sociology Perspevtive." In Socio-Economic Approaches to the Environment, edited by Burgenmeier, B. Armonk, NY: M.E.Sharpe.

|

Dunlap, Riley E.and Brent K.Marshall. 2006. "Environmental Sociology." In The Handbook of 21st Century Sociology, edited by Clifton D. Bryant and Dennis L.Peck. Thousand Oaks, CA: Sage.

|

Enloe, Cynthia H.1975. The Politics of Pollution in a Comparative Perspective: Ecology and Power in Four Nations." New York: David Mckay.

|

Murphy, Philip and M.Maynard.2000."Framing the Genetic Testing Issue: Discourse and Cultural Clashes among Policy Communities."Science Communication 22(2): 133-153.

|

Pellow, David N., Adam Weinberg, and Allan Schnaiberg. 2001. "The Environmental Justice Movement: Equitable Allocation of the Costs and Benefits of Environmental Management Outcomes."Social Justice Research14(4): 423-439. http://link.springer.com/article/10.1023/A%3A1014654813111

|

Schnaiberg, Allan. 1980. The Environment: From Surplus to Scarcity.New York Oxford: Oxford University Press.

|

Solesbury, William.1976. "The Environmental Agenda: An Illustration of how Situations may Become Political Issues and Issues may Demand Responses from Government: Or How They may not."Public Administration(54): 379-397.

|

Spector, Michal and Kitsuse, J.I.1973. "Social Problems: A Reformulation."Social Problems (20): 145-159.

|

Yearley, Steven.2002. "The Social Construction of Environmental Problems: A Theoretical Review and Some Not-very-Herculean Labors."In Sociological Theory and the Environment: Classical Foundations, Contemporary Insights, edited by R.E.Dunlap, F.H.Buttel, P.Dickens and A.Gijswijt.Lanham, MD: Rowman & Littlefield.

|

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33