WENG Dingjun, Department of Sociology, School of Sociology and Political Science, Shanghai University, E-mail:wengdingjun@163.com.

改革开放以来, 中国经济取得了举世瞩目的成就。但在经济高速发展和物质充裕的同时, 社会贫富差距扩大, 社会不满滋生, 浮躁情绪蔓延, 焦虑正成为社会的普遍现象1。北京大学2009年"中国家庭动态跟踪调查"(CFPS)数据表明, "在最近一个月内, 有一半时间甚至更长时间处于以下四种状况"的人数比例分别为:感到情绪沮丧、郁闷者5.0%;感到精神紧张者3.6%;感到坐卧不安, 难以保持平静者2.5%;做任何事情都感到困难者占3.4%。如何解读以上数据, 能否据此认为焦虑已经成为社会心理问题?显然, 在缺乏横向比较和纵向参照的情况下, 仅凭这些孤立的数据难以得出明确的结论。

因此, 本文从焦虑同社会结构性因素之间的关系角度思考这一问题。如果焦虑与社会结构性因素无关, 说明焦虑是由个人因素造成的, 仅是个体心理现象; 如果有关, 则表明焦虑与社会因素有紧密关系, 焦虑的特质与状况反映了社会结构性特征。

从这样的现实思考出发, 本文运用2009年"中国家庭动态跟踪调查"(CFPS)数据, 将焦虑与社会结构性因素之间的关系作为研究问题, 探讨焦虑与其客观社会地位、主观社会地位及其遭受不公正对待的生活境遇之间的关系, 以揭示焦虑的社会原因和心理原因。

一、相关文献述评关于焦虑的研究, 大致可分为两个方面, 一是从人格特征的角度探讨个体焦虑; 二是用焦虑解释社会现象。

焦虑作为一种心理现象, 是指个体面对不确定的危险而又缺乏有效应对手段时的一种自我保护的情感反应方式(田代信雄, 2008:17)。一般认为, 这种情感反应方式往往与个体的人格特征相关联, 按照梅(2010)的观点, 焦虑弥散于人的整个心理世界, 其本身可能就是人格的一部分。在他看来, "焦虑侵蚀的是人格根基(核心、本质)……(它)穿透我们整个主观世界, 我们无法站在外面将它客观化, 我们不可能将它与自己分别对待, 因为我们看待事物的知觉本身, 也被焦虑入侵了。" (梅, 2010:173)不仅焦虑会成为人格特征, 个体应对焦虑的方式方法也会演化为人格特征, 新精神分析学派的霍妮(Horney, 1937)认为, 个体应对焦虑的反应形式有四种:焦虑的合理化、对焦虑的否认、对焦虑的麻痹和对焦虑的逃避。在此基础上, 她结合个体防御焦虑的方法将人格特征分为三类:依存迎合型、回避退缩型和攻击敌对型。

心理学家从人格特征的角度解释个体焦虑对认识焦虑的心理机制是很有价值的。但另一方面, 社会由无数个体组成, 如果焦虑人数增多, 个体焦虑成为一种共同的焦虑或社会焦虑, 就可能导致一些能"明显辨识的行动"(Hunt, 1999), 由此, 在焦虑的探讨中出现了另一种趋向, 即用社会焦虑解释社会现象。这方面的研究可见于诸多文献。比如, 盖(Gay, 1984)提出了"资本主义焦虑"的概念, 他认为"资本主义焦虑"是对当时社会变迁的一种反应; 弗罗姆(2000)认为, 资本主义自由使人变成孤立的个体, 人失去了安全感, 感到焦虑和恐惧, 形成不健康的性格倾向, 进而成为法西斯崛起的心理根源; 伊罗生(2008: 66)则认为, 现代人对"平等"的自尊需求颠覆了传统社会的"位阶", 人失去了归属感, 产生了强烈的焦虑与孤独感, 只能通过族群找回归属感, 以消除焦虑与孤独。这些研究总体上都认为焦虑是人在社会变迁面前无能为力的反应, 由此产生不安以及对社会变迁的恐惧。

人类学研究也有涉及焦虑问题, 主要从功能的角度解释焦虑。比如, 马林诺夫斯基(Malinowski, 1948)区分了科学和巫术, 强调巫术是对焦虑的反应; 道格拉斯(Douglas, 1966)则把禁忌视为对社会边界安全性的持续焦虑的反应; 尼布尔(Niebuhr, 1964)描述了焦虑在宗教信仰中的作用, 认为每一种人类行为, 无论是创造性的还是破坏性的, 都包含了焦虑, 它源于人类的有限性和自由, 是自由与有限性这对矛盾体不可避免的产物。

这些文献运用社会焦虑的概念, 有效地解释了社会现象, 揭示了社会焦虑同社会现象之间的关系, 同时表明用社会焦虑解释社会现象具有学术上的合法性。需要指出的是, 社会焦虑在上述研究中大多是作为"中间概念"使用。一方面, 它是一个被解释概念, 比如, 在弗罗姆(2000)的观点中, 焦虑是由资本主义自由与安全的对立来解释的, 另一方面, 它又是一个解释概念, 解释了性格倾向及法西斯主义的兴起。"中间概念"是重要的, 但必须被明确界定, 而大多研究并没有对焦虑作出明晰界定, 而往往将其同不安、恐惧和压力等概念并列或交替使用, 导致焦虑成为一个辅助性概念, 甚至是一个可被其他概念取代的概念。亨特(Hunt, 1999)对此评论说, 焦虑是被淹没在社会历史思想中的一个中间概念, 广泛出现却很少被普遍认可, 从未成为一个值得深入思考的问题。正因如此, 各种有关焦虑的探讨在学理上体现不出线性的渊源关系或继承关系, 焦虑的问题也没有得到全面详尽地阐述, 更没有形成有关社会焦虑的系统的研究。与其说它们是有关焦虑的理论, 不如说是有关焦虑的观点, 其价值不在于解决了多少问题, 而在于提出了一系列问题。从既有文献中大致可以梳理出以下五个方面的问题。在某种程度上讲, 这五个问题是将个体焦虑提升到社会层面进行探讨的基础性问题, 也构成了本研究的理论起点, 有待后来的学者进一步思考。

(一) 社会焦虑的合法性用社会焦虑解释社会现象, 首先需要从理论上回答个体焦虑与社会焦虑的关系问题。个体焦虑是个体的属性, 把个体属性推及到社会整体是否具有合法性?这一问题涉及到微观与宏观、个别与一般、唯名与唯实等一系列的哲学问题, 很难取得一致意见。但应看到, 集体或社会的特征固然难以从个体特征中找到全部答案, 但抛开个体, 集体就变成了一个纯粹存在于意识中的概念, 而不是社会存在。亨特(Hunt, 1999)的观点简单明了且具操作性, 他首先把社会焦虑看作是一种社会存在, 然后将其看作是个体焦虑的"集合"。他举例说, 如果许多人都对他们的孩子安全降生感到焦虑, 那么关于孩子降生安全性的集体焦虑就形成了。类似的观点在其他学者那里也可看到, 弗罗姆(2000:187)的社会性格概念就是如此界定的, 社会性格指"该群体大部分成员性格结构中的共同成分"; 戈德索普等(:123-124)在阐述阶级分析时也表达了相似的看法, 认为阶级"一方面是作为历史上形成的宏观社会结构, 另一方面是作为个人在特殊的社会环境中的日常经历, 以及由此产生的行为模式……正是这些相互联系使人们‘把个人问题’同‘公共议题’联系起来。"

当然, 社会焦虑的特征不可能全部从个体焦虑的特征中找到, 个体焦虑"集合"成社会焦虑, 会形成社会焦虑所特有的一些特征。亨特(Hunt, 1999)提出了两个相互关联的特征, 一是社会焦虑的放大机制, 二是社会焦虑的来源或内容变得清晰。个体焦虑经常是含糊不清和难以表达的, 个体不能明确说出究竟是什么导致焦虑。他人的出现, 或通过他人行动所提示的标记, 再结合放大机制, 就使得焦虑的内容或来源变得明确。他举例说, 我担心孩子的安全, 但不一定清楚到底在担心什么, 此时若恰好听到社区要举办"恋童癖"讲座, 就会提示我把原本不清晰的"担忧"同"恋童癖"联系起来, 从而"意识"到自己焦虑的原因。当社会的关注点向同一方向集中, 就可能形成"共识"。人们倾向于用"共识"来解释自己的焦虑, 这又反过来强化了"共识", 放大了焦虑。

"放大"和焦虑内容变得清晰这两个特征是个体焦虑不具有的, 表明个体的"集合"会衍生出个体原先不具有的一些特征, 因此, 个体的"集合"与"集体"是不能等同的。"集体"大于个体的"集合", 但这不否定两者之间的联系, 个体的"集合"可以反映"集体"的一部分特征, 用这部分特征去解释社会现象, 虽然不够全面, 但至少在解决个体与集体的关系中迈出了一步。因此, "集体"所具有的"衍生"特征并不否定社会焦虑由个体焦虑"集合"而成的合法性。如果这一合法性得到认可, 那么以定量方法探讨社会焦虑也就具有了合法依据。

(二) 焦虑与恐惧、压力等概念的区分如果将社会焦虑看作是个体焦虑的集合, 社会焦虑的概念自然就界定在个体焦虑之上, 因此对于焦虑的概念有必要作一些澄清。长期以来, 焦虑(anxiety)往往被混同于恐惧(fear)和压力(stress)等概念, 不仅在解释社会现象时如此, 在早期有关焦虑的心理学研究中也是如此(Horney, 1937:26;阿德勒, 2000:183-184), 心理学家们一般不太注重它们之间的区别, 但在较后的研究中, 心理学家大多强调它们之间的区别(田代信雄, 2008:17;梅, 2010)。在梅(2010:91-95)看来, 恐惧是人对外部某种情境或某种威胁的反应, 焦虑则是人对外部情境的认知和解释; 焦虑可源于外部威胁、压力, 也可脱离外部情境而存在, 由想象中的威胁、压力而引发, "压力是通往焦虑的必经之路, 而焦虑是个体通过解释处理压力的方式"(梅, 2010:98), "压力"一词不能包含焦虑的丰富涵义, 如果把压力当成焦虑的同义词, 就无法区分内在情绪的差异(梅, 2010:91-98)。贝克(Aaron Beck)也持同样的观点, 他指出, 由生活处境导致的压力对于焦虑的形成, 远不如个人对这些情景的认知来得重要(Spielberger, 1972:345)。

对焦虑、恐惧和压力等概念的区分, 反映了心理学家试图从人格特征的角度解释焦虑的研究趋向, 表明焦虑与人格特征相关, 或者会向人格特征转化, 神经症焦虑就是与人格特征相关的一种心理病症; 恐惧或压力(心理上的)虽然也反映人的主观性, 但它们与人格特征不一定关联。如果在一定条件下转化为人格特征, 它们就不再是恐惧或压力, 而是转变成了焦虑。

(三) 焦虑的意义焦虑之所以值得研究, 是因为焦虑具有"意义"或"影响", 如果焦虑无"意义", 且对其他事物均不产生影响, 焦虑就成为一个无关紧要的现象。由此引出的问题是, 焦虑所具有的意义是积极的还是消极的?

焦虑对个体的消极意义是显而易见的。焦虑可区分为正常焦虑和神经症焦虑, 神经症是病症, 需要进行心理治疗, 这种焦虑没有什么积极意义可言, 它只能给人带来痛苦。如果正常焦虑的原因无从消除, 焦虑持续存在且难以缓解, 进而引发新的焦虑, 正常焦虑就可能转为神经症焦虑(田代信雄, 2008:40-41)。

长期以来, 学者们大多对焦虑持这样的消极看法。但是, 心理学家梅(2010)却认为焦虑是有积极意义的, 他也承认焦虑具有消极一面, 甚至认为焦虑会带来毁灭性的后果, 但是, "我们的生存之道……就是面对焦虑", "有焦虑便有活力……焦虑促进了创造力与智识。"(梅, 2010: 1-2)梅的这些观点是针对正常焦虑而言的, 其隐含的逻辑链是"焦虑→压力→努力", 焦虑的积极意义关键在于焦虑能否转化为压力或努力, 或者说焦虑的积极意义在于人们应对焦虑的方式, 如果人们在焦虑面前退缩, 焦虑的积极意义就无从体现。

焦虑对于社会是否具有积极意义?从相关文献可以看到, 社会历史现象被解释为是对由社会变革而产生的焦虑的反应, 其前提是"变化"导致了焦虑, 带来了一系列问题, 甚至是破坏性的结果。但是, 亨特(Hunt, 1999)认为, 焦虑是对社会变革的反应, 但不能被解读为是完全保守的反应, 是对变革的抵抗或拒绝改变, 焦虑也可以带来积极的结果。他进而谈到焦虑与社会行动的关系, 亨特用煮开水作比喻, 在沸腾的开水中只要有额外能量加入, 水就会溢出, 这称之为汇聚原理。这表明, 只有当大量焦虑汇聚在一起, 通过"扩增"和提供行动的条件, 焦虑才会"溢出来"演变为社会行动, 但同样不能把这种行动一概视之为保守, 它可能会促进变革。

(四) 焦虑的来源社会焦虑对社会现象具有良好的解释力, 由此可进一步追问, 社会焦虑的来源是什么, 它与社会结构性因素有怎样的关系。这一来源问题不仅有助于判断社会现实, 具有现实意义, 也是理论上的一种追根溯源, 具有明显的理论价值。

对于焦虑的来源, 弗洛伊德(2007:403-404)用"力比多"的概念进行了解释, 认为当"力比多"被压抑时, 就会转变成焦虑。与弗洛伊德的观点有所不同, 后起的新精神分析学派学者, 如霍妮、弗罗姆等更重视个人赖以生存的环境、文化和社会等因素。弗罗姆认为:"(与)人格及其困境相关的特殊需要, 不是来自性格本能, 而是来自我们的生活整体处境。"(转梅, 2010:137)梅(2010:20)也持类似的观点:"如果我们想要了解个体的焦虑, 就不能不对他的文化以及形塑他成长氛围的主要观念有所了解。"也就是说, 焦虑的来源是社会文化因素。他们对焦虑的社会文化因素的探讨主要表现在两个层面, 一是从广义上"把文化模式看成是流行于特定时期的焦虑的决定因素", 二是从狭义的角度"看儿童与身边重要他人的互动"梅(2010:137)。然而这两种看似差异极大的视角却都指向"历史", 人类的性格结构是"人类历史"的产物, 现代人的焦虑原因应从文化历史中去寻找; 成年人的性格结构是其"个体历史"的产物, 个体的焦虑原因应从其生活经历中去寻找梅(2010:148)。

心理学家是非常重视社会文化因素的, 但研究视角主要是将其看作影响"心理"的一种"条件", 他们试图从中找到焦虑的原因, 从而对其心理健康作出诊断。在心理学家看来, 尽管焦虑受到各种社会因素的影响, 但主要还是一个心理学问题。社会文化因素是相当宽泛的概念, 如果从相对具体的社会结构性因素考察, 比如阶级或阶层结构, 就可以发现在这样一个心理学问题的背后隐含着一个社会学问题; 如果在阶级阶层等结构性因素的影响下, 焦虑者不断增多, 则意味着这个社会的阶级阶层结构发生了问题。也就是说, 众多的个体状况与社会的"状况"是关联的, 阶级阶层如果成为焦虑的来源, 那么, 社会的焦虑状况就是对社会阶级阶层结构合理性的一种反映, 由此, 焦虑就由心理学问题转化为社会学问题。

(五) 阶级的视角在阶级社会中, 阶级或阶层结构是最重要的社会结构之一。阶级或阶层结构不仅反映社会的性质, 也影响个人和群体的社会心理和社会行为。因此, 将阶级或阶层与社会焦虑结合起来, 既可解释社会焦虑的社会结构原因, 探讨阶级或阶层的影响, 又可对社会阶级阶层结构的合理性作出判断。

因此, 社会学中关于阶级阶层的研究可以为探讨焦虑问题提供一个切入点。阶级或阶层是社会不平等的反映, 不仅影响社会运行, 还影响社会生活的各个方面。从马克思关注阶级斗争开始, 社会学关于阶级或阶层影响的研究范围就一直在拓展。凡勃伦(1964)运用历史社会学的方法论述了特定的生活方式与特定的社会阶级的相关性, 揭示了生活方式对于阶级和社会地位的认识价值和解释力; 布迪厄从"品位"的角度研究了阶级差别, 用阶级分化来区分不同的品位, 区分社会的精神气质和惯习(格伦斯基, 2005:472-474);柯恩等(Kohn, et al., 1997:614-638)则将阶层影响的研究扩展到个体的心理层面, 探讨了个体的阶层地位和职业地位与个体的认知规范和认知方向的关系, 以及与个体气质的关系。阶级研究的这种拓展方向表明, 越来越多的主观意识问题或心理学问题被看作是阶级影响的结果, 并被纳入阶级研究的范畴。这促使着我们从阶级归属或阶级位置的角度探讨焦虑。

当把视角转向阶级时, 就有必要对阶级的概念作一梳理。长期以来, 学者们主要是从"客观"的角度解释阶级, 对于阶级影响的研究一般都隐含着这样的逻辑:人们的阶级归属或阶级位置与人们的心理或意识存在某种必然联系, 不同的阶级具有不同的心理或意识。然而, 这一逻辑受到了质疑。许多学者认为阶级归属或阶级位置所具有的影响或对社会生活其他方面所具有的联系是外生的, 而不是固有的和明确的, 这种影响或联系是具有"反省性自我"的行动者积极建构的结果(格伦斯基, 2005:15)。这一观点也许同样会受到质疑, 但它包含了现代认识论上的一个命题, 即客观与主观是"纠缠"在一起的, 客观的东西是经过主观"建构"的。因此, 对于阶级的影响, 需要以更开阔的视野去探讨, 仅仅局限于阶级的"客观位置"是不够的, 还应纳入一些主观的成分。

20世纪初期, 阶级认同就开始被纳入到阶级分析中。美国社会学家赛特斯(Centers, 1949)在阶级认同的意义上研究人们的阶级归属及阶级行为问题; 在此之后, 杰克曼等通过研究也表明, 人们自我认定的"认同阶层"与其生活方式和社会行动等密切相关, 甚至在婚姻决策、住房区位选择和文化喜好等方面, 认同阶级对其成员的主观决策的影响都是非常显著的(Beeghley, 1996:38-42)。

历史学家汤普森(2001)对阶级的概念作了一个全新解释, 他反对把动态的阶级作静态理解, 认为阶级是一种历史现象, "我强调阶级是一种历史现象……我把它看成是在人与人的相互关系中确实发生的某种东西……当一批人从共同的经历中得出结论, 感到并明确说出他们之间有共同利益, 他们的利益与其他人不同时, 阶级就产生了。"(汤普森, 2001:1-2)也就是说, 共同的经历与共同利益的意识是合二为一的, 两者的结合产生了阶级。

赛特斯、杰克曼和汤普森等人的研究无疑扩大了阶级的内涵, 阶级的影响不一定局限于阶级位置所具有的影响, 还可包括阶级认同和共同经历所具有的影响。由此, 阶级或阶层对焦虑的影响也就可以扩展为阶级位置(客观社会地位)、阶级认同(主观社会地位)和生活经历(生活境遇)对焦虑的影响。

二、研究问题和研究假设根据有关阶级的文献梳理, 本研究对阶级的范畴作较为广义的理解, 即阶级包含阶级位置(客观社会地位)、阶级认同(主观社会地位)和生活经历(生活境遇)三个方面。因此, 本研究从阶级的视角解释焦虑, 也是包括客观地位、主观地位和生活境遇三个方面。其中客观地位指由经济收入、教育水平和职业地位所确定的社会位置, 主观地位指人们对自己地位的主观评价, 生活境遇则指人们生活中所遭受到的不公正对待或不公正事件。探讨这些因素对焦虑的影响, 实质是探讨阶级的不同方面对焦虑的影响。由此形成三个研究问题:

第一, 由经济收入、教育水平和职业地位所确定的客观地位与焦虑具有怎样的关系?

第二, 人们对自身地位的主观评价对焦虑具有怎样的影响?

第三, 人们遭受到的不公正对待是否会导致焦虑的产生?

人们的客观地位、主观地位和生活境遇三者之间可能是相互关联的, 客观地位为人们观察和感受社会提供了出发点, 客观地位不同导致生活经历不同, 对自身地位的主观评价也不同。它们三位一体, 共同制约着人们的心理特点, 成为影响焦虑的重要因素(见图 1)。

|

图 1 研究框架示意图 |

根据图 1的研究框架, 客观地位低的人更容易感受到社会贫富差距, 易出现因社会比较而导致的心理不平衡, 从而感受到精神压力, 造成焦虑; 此外, 客观地位低的人生活条件处于相对不利的地位, 他们更易感受到生活压力, 对未来缺乏安全感。由此得到以下假设:

假设1:客观地位低的人容易产生焦虑。

这一假设还可进一步具体化为以下3个子假设:

假设1.1:经济收入低的人容易产生焦虑。

假设1.2:教育水平低的人容易产生焦虑。

假设1.3:职业地位低的人容易产生焦虑。

当人遭受不公正对待时, 会出现明显的情绪反应; 当不公正程度过大时, 更会产生愤怒, 甚至敌对情绪(Shaw and Costanzo, 1982:106)。但由于人具有一种心理防御机制, 会自觉或不自觉地平衡, 缓解自己的紧张情绪, 因此, 这些影响往往是短暂的。但这些短暂影响是否会"积淀"下来持续不退, 并在较长的时间内使人情绪不振, 导致焦虑?在社会贫富差距扩大, 制度建设尚不完善的背景下, 由政策导致或与政策有关的不公正事件对人的心理影响是否会"积淀"下来, 进而形成焦虑?为此提出假设2:

假设2:生活境遇中遭受到的不公正对待或事件越多, 越易产生焦虑。

个体的社会地位, 其所经历的事件, 都是个人生活的重要方面, 在此基础上, 个体形成对生活和社会的评价, 也形成对自己社会地位的评价。如果对自己社会地位的评价很低, 则隐含着对自己生活状态的不满和不安, 更易产生焦虑。据此提出假设3:

假设3:主观地位低的人容易产生焦虑。

在图 1的研究框架图中, 客观地位处于起始位置, 表明在客观地位、主观地位和生活境遇三者之间, 客观地位是影响焦虑的基础性因素。客观地位反映的是"状态", 生活境遇包含的是事件, 主观地位是心理因素。"状态"或"事件"影响心理因素是合乎逻辑的。但"状态"与"事件"却有可能相互独立, 即客观地位和生活境遇有可能是焦虑的两个平行来源, 之间是否存在关系, 是一个有待证实的问题, 由此, 提出假设4:

假设4:客观地位是影响焦虑的基础性因素。

三、数据、变量与数学模型 (一) 数据本文分析的数据是北京大学中国社会科学调查中心2009年在北京、上海和广东三地进行的"中国家庭动态跟踪调查"(CFPS)2中的个人问卷调查部分, 经删除含有缺省值的个案数据3, 实得3848个样本。

(二) 变量由于本文采用结构方程模型的统计方法, 变量因此分为观测变量(调查问题)和潜变量两大类。潜变量来自对观测变量的验证性因子分析, 共有8个, 包括焦虑、经济收入、教育水平、职业地位、生活境遇、主观地位、年龄和健康状况, 它们分别对应1个或1个以上的观测变量。建立潜变量与观测变量之间的关系可以理解为抽象概念的操作化过程。具体关系分述如下:

1.焦虑 按照一般观点, 焦虑是个体面对不确定的危险而缺乏有效应对手段时的一种自我保护的情感反应方式(田代信雄, 2008:17), 指的是主体的内在过程或特征, 其外部表现为心神不定、焦躁、烦恼以及与之相伴的不快、痛苦等体验(田代信雄, 2008:1)。本文根据这一界定, 从焦虑的外部表现对其进行操作化。焦虑指调查对象一个月来的情绪沮丧、精神紧张等心理状况, 具体调查问题为表 1中的4个观测变量。由于这些观测变量的具体内容有很多相互重叠, 不宜采取"总加"方式进行综合, 否则, 就是"叠加"了变量的共同信息, 容易高估焦虑的程度。因此, 本文通过验证性因子分析方法提取4个观测变量的"共有成分", 将其作为潜变量"焦虑"。

| 表 1 潜变量“焦虑”对应的观测变量(N=3848) |

2.经济收入 经济收入由个人收入和家庭收入4组成, 具体操作中将个人收入和家庭收入转换成了以e为底的对数, 以避免数值过大对分析结果可能造成的偏差影响, 在此基础上以验证性因子分析方法将其综合为潜变量"经济收入"。

3.教育水平 指调查对象的教育程度, 对应的观测变量只有1个, 即调查问题中的"学历", 数值越大表明学历越高, 虽然"学历"的含义很明确, 无需进一步具体化, 但是, 根据结构方程模型的方法要求, 单一的观测变量必须被转化为潜变量才能分析, 因此, 本文在Lisrel语句中以"误差方差设置为0"的方式将其转换为潜变量"教育水平"。对于仅对应1个观测变量的潜变量, 本文均采取此种方式转换。

4.职业地位 本文的职业地位指职业工作中拥有的权力, 包括工作中的自主权和决策权。潜变量"职业地位"对应的观测变量见表 2。

| 表 2 潜变量“职业地位”对应的观测变量 |

具体操作中采取了总加的方法, 即将表 2中"工作决策权"所包含的4个变量的调查结果(编码)相加, 得到新变量"工作决策权", 其数值越大, 说明决策权越大; 同理, "工作自主权"是由其所包含的3个变量相加而得, 也是数值越大, 工作自主权越大。由此, 潜变量"职业地位"是对这两个新观测变量进行验证性因子分析的结果。

"客观地位"指标即由上述经济收入、教育水平和职业地位三个潜变量构成。

5.生活境遇 特指一年来生活中遭受过的不公正对待或事件。CFPS问卷调查了8个与不公正有关的"个人经历"(见表 3)。将这8个调查问题的结果相加, 得到新变量"生活经历", 其数值越大, 说明该调查对象一年来遭受过的不公正对待或事件越多。对观测变量"生活经历"设置为"误差方差为0", 得到潜变量"生活境遇"。

| 表 3 潜变量“生活境遇”对应的观测变量 |

6.主观地位 指调查对象对自己经济地位和社会地位的综合评价, 反映了调查对象对自身阶级或阶层地位的主观认同。其指标来自表 4中的2个调查问题。

| 表 4 潜变量“主观地位”对应的观测变量 |

健康状况和年龄对焦虑都可能有影响, 本文不探讨这些因素, 但需将这些因素的影响从分析中分离出去, 以避免干扰, 为此将这些因素作为控制变量引入统计模型。调查对象平均年龄47岁; "健康状况"是调查对象对自己身体健康情况的自我评价, 具体评价(编码)为:"1、很好; 2、好; 3、一般; 4、不大好; 5、不好", 数值越大, 意味着对自己身体状况的评价越差, 平均数为2.54。

以上只是将潜变量与观测变量对应起来, 试图说明每个潜变量通过哪些观测变量表现出来。但是, 这些观测变量能否成为相应潜变量良好的外部指标和探讨潜变量之间关系的测量基础, 尚需通过验证性因子分析加以证实, 这是一个统计分析的问题, 本文的第四部分将再予以分析。

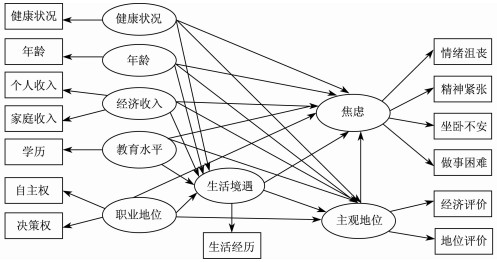

(三) 数学模型本文采用的统计模型为结构方程模型5, 目的是通过其中的测量模型建立起观测变量与潜变量之间的关系, 使潜变量具有可靠的测量基础, 以此解决抽象概念的操作化问题, 进而通过结构模型分析潜变量之间的关系。结构方程模型的一般表达式可写为:

| $ y = {\mathit{\Lambda }_y}\eta + \varepsilon $ | (1) |

| $ x = {\mathit{\Lambda }_x}\xi + \delta $ | (2) |

| $ \eta = B\eta + \mathit{\Gamma }\xi + \zeta $ | (3) |

其中, x为外源观测变量, y为内生观测变量, ξ指外源潜变量, η指内生潜变量; ε、δ和ζ则为三个模型的误差项或残值。(1)式和(2)式为测量模型, 反映的是观测变量和潜变量之间的关系, 实质是验证性因子分析。(3)式为结构模型, 反映的是外源潜变量和内生潜变量之间的关系, 实质是潜变量之间的线性回归模型。整个模型框架见图 2。

|

注:方框内为观测变量,椭圆内为潜变量;方框与椭圆部分为测量模型,椭圆与椭圆部分为结构模型,被箭头指向的3个椭圆为3个线性回归模型的因变量。 图 2 结构方程模型示意 |

图 2的结构模型部分由3个线性回归模型构成, 分别为:

焦虑=B1经济收入+B2教育水平+B3职业地位+B4主观地位+B5生活境遇+B6年龄+B7健康状况(1)

生活境遇=B1经济收入+B2教育水平+B3职业地位+B4年龄+B5健康状况(2)

主观地位=B1经济收入+B2教育水平+B3职业地位+B4生活境遇+B5年龄+B6健康状况(3)

四、统计结果与分析 (一) 观测变量与潜变量之间关系的检验——测量模型结构方程模型的分析结果可分为测量模型和结构模型两个部分。测量模型(即图 2中方框与椭圆部分)的主要统计指标见表 56。

| 表 5 测量模型主要统计指标(标准化因子负载) |

表 5数据表明, 本文设定的测量模型具有较高的可靠性。从反映观测变量与潜变量之间关系密切程度的因子负载看, 除个人收入为0.37外, 其余因子负载值全都在0.5以上7, 说明观测变量的信息在其所对应的潜变量中得到较好保留, 这些观测变量是潜变量较为有效的外部指标; 模型整体评估指标RMSEA为0.046, 说明模型具有不错的拟合度8, 能较好地反映模型中所有观测变量与潜变量之间的关系。这些结果不是本文的研究目的, 而是研究起点, 其作用在于证明本文所建构的潜变量是比较有效的, 为进一步分析潜变量之间的关系提供了可靠的测量基础。

(二) 潜变量之间关系的检验——结构模型结构模型(即图 2中椭圆与椭圆部分)由3个多元线性回归模型构成, 即模型1、模型2和模型3, 因变量分别为焦虑、生活境遇和主观地位。其中, 因变量为"焦虑"的模型1是本文检验研究假设的主要依据, 该模型的主要统计指标见表 6。

| 表 6 焦虑影响因素的线性回归分析(模型1) |

通过分析模型1中的变量, 发现它们的统计显著性均达到0.001或0.01的水平, 说明这些变量对因变量"焦虑"全都具有明显的影响作用。其中, 控制变量"健康状况"对焦虑的影响很大, 其标准回归系数达到0.31, 意味着健康状况越差, 焦虑程度越高10, 因此, 生理因素是导致焦虑的重要原因, 这一结论与人们的生活常识相一致。根据常识, 人们一般会认为年轻人身体健壮, 因而其焦虑应低于老年人, 但在控制了"健康状况"后可以发现, 这一看法并不正确, 年龄小焦虑反而高, 年轻人更易焦虑。这一现象的原因可能不在"年龄"而在于"社会竞争", 年轻人面临更为激烈的社会竞争, 承受更大的心理压力。但"年龄"和"健康状况"均不是本文探讨的问题。

模型1的数据表明, 经济收入、教育程度和职业地位对焦虑都有明显影响。经济收入和教育水平的标准回归系数均为负数, 说明收入越低, 焦虑程度越高; 教育程度越低, 焦虑程度越高; 职业地位的标准回归系数为正数, 说明职业地位高更容易导致焦虑。将此结果与具体的社会群体对应, 就意味着低收入者、低学历者都是容易焦虑的社会群体; 从职业地位的角度看, 不是地位低的群体, 而是地位高的群体更易焦虑。

经济收入、教育水平和职业地位是客观社会地位的三个指标, 但三个指标对焦虑的影响方向并不一致, 那综合这三个指标的客观社会地位究竟会增加还是减少焦虑?这里首先明确一下分析的视角:所谓的阶级影响是指低"地位"造成或带来的不利影响, 不是指高"地位"造成的不利影响, 这也是社会不平等的含义。笔者据此认为, 经济收入和教育程度对焦虑的影响能够通过低"地位"作出解释, 是社会不平等的反映。职业地位的影响虽与"地位"有关, 但方向相反, 这可能是工作压力导致的, "地位"高者责任大, 承受的压力也大, 责任与压力提高了焦虑。无论这一解释是否能够成立, 这一统计结论只是说明地位高的人受到了不利影响, 不属于社会不平等的范畴, 与"阶级影响"的含义相反。此外, 从经济收入、教育水平和职业地位三个变量的标准回归系数看, 反映社会不平等的成分明显高于反映责任和压力的成分。由此可以认为, 阶级对焦虑的影响是明显的, 客观社会地位越低, 焦虑越大。以低收入和低学历为特征的社会下层群体是焦虑易发的群体。假设1得到支持。

从模型1还可得到两个结论:第一, 生活境遇的标准回归系数达到0.001的显著水平, 因此, 人在生活中遭受过的不公正对待或事件越多, 越容易焦虑; 第二, 同样, 主观地位的标准回归系数也达到了0.001的显著水平, 说明焦虑不仅因客观因素而生, 而且与主观的心理因素有密切关系, 对自己主观地位评价低的人, 其焦虑也相应较高。据此, 假设2和假设3也得到证实。

客观地位、主观地位和生活境遇对焦虑均具有明显的影响作用, 表明焦虑是这些因素综合导致的。由此进一步追问可形成两个问题, 一是哪一因素更重要, 并对焦虑的影响更为关键?二是哪一因素更基本, 并在焦虑的发生中具有基础性的作用?

对于第一个问题, 只要比较模型1中各个变量的标准回归系数值即可得到答案11:主观地位的作用与经济收入的标准回归系数均为-0.10, 因此两者对焦虑的影响作用基本相当; 客观地位中的教育水平与职业地位的影响程度也大致相同, 但影响方向相反。据此可认为, 客观地位与主观地位对焦虑的影响程度基本接近。"生活境遇"的情况比较简单, 其标准回归系数在这些变量中最大(不考虑控制变量), 也即影响作用最大。相比于客观地位和主观地位, 生活境遇是影响焦虑更为重要的因素。

对此结论可作如下解释, 作为自身"状况"和对自身"状况"认识的客观地位和主观地位对焦虑的影响往往持久且缓慢, 不如具体事件有冲击力。即使其导致的焦虑曾经产生过心理冲击, 造成心理"刺痛", 但"刺痛"也早已因这一"状况"始终存在而"麻木"; 并且身处这种相似"状况"的人不计其数, 他们"分摊"并缓解了焦虑。但生活境遇中遭受到的不公正事件却是"特殊"的, 不可能由多人"分摊", 只能自己承受, 因而其心理影响难以转移。反映在统计上, 就是生活境遇对焦虑的影响大于主观地位和客观地位; 同时也表明具体"事件"导致的心理影响并未随事件的结束和时间的流逝而消失, 而是逐渐"积淀"了下来。

第二个问题, 即哪一因素是影响焦虑更为基本的因素。这一问题的实质是指哪一因素居于"起始"位置, 是最初的"因"。图 1的研究框架将"客观地位"置于起始位置, 但这是作为假设提出的, 有待证明的是这些影响因素之间是否存在相互关系。在客观地位与生活境遇之间只有两种情况, 一是两者无关, 二是两者相关。若两者相关, 何者是因, 何者是果?生活境遇反映的主要是"事件", 其发生带有相对的不确定性。客观地位反映的是相对稳定的"状况", 因此, 根据"不变"的是"因", "可变"的是"果"的判断原则, 只能是客观地位影响生活境遇, 而不是相反。由此, 只要证明两者相关, 也即证明客观地位影响生活境遇。那么, 两者究竟是否相关, 两者关系能否得到调查数据的支持?数据分析结果可见表 7的模型2。

| 表 7 客观地位、生活境遇和主观地位三者的回归分析 |

模型2表明, 经济收入、职业地位与生活境遇之间均有明显相关, 统计显著性分别达到0.01和0.001的水平。按照标准回归系数, 可解释如下:收入低的人, 生活境遇中遭遇到的不公正事件多; 职业地位高的人, 遭遇到的不公正事件同样也多。但这一解释明显是将"生活境遇"当作纯客观的东西, 由此得到的结论变成了对客观事实的判断, 这就难以解释为什么职业地位高的人也会遭遇更多的不公正事件。

造成这一解释困境的原因在于, 生活境遇并非是完全客观的, 它还含有主观成分。就事件的"发生"而言是客观的, 就对事件的"判断"而言却是主观的, 因为事件的公正与否, 是一个涉及价值观或利益的问题。因此, 对上述统计结果既可作如上的"客观"解释, 也可作如下的"主观"解释:客观地位影响人们判断事物的立场, 收入低的人倾向于将对自己不利的事看作是不公正的; 职业地位高的人容易形成职业"优越感", 容易将有损自己"优越感"的事件看作是不公正的。这样的解释似乎也能成立, 但很难得到验证。客观解释和主观解释都存在"偏差", 症结在于"主观"与"客观"是"纠缠"在一起的, 无法分离。无论是将生活境遇看作是客观的还是主观的, 无论是低收入者更易遭受到不公正对待还是更易将不利于自己的事件看作是不公正的, 都不妨碍得到这一结论, 即客观地位影响生活境遇。虽然职业地位的影响方向与经济收入不一致, 但这种情况与社会不平等无关, 超出了阶级影响的研究范畴, 本文对此不作深入探讨。

客观地位、生活境遇与主观地位之间的关系比较明确, 主观地位必定是"果", 其余两者是"因"。这一关系同样得到统计上的支持, 表 7中的模型3表明, 经济收入、教育水平和职业地位三者对主观地位都具有正向影响, 经济收入越高、教育水平越高或职业地位越高, 个人对阶层地位的自我评价也越高; 生活境遇与主观地位则呈负相关, 生活境遇中遭遇到的不公正事件越多, 个人对自身地位的评价越低。

综上所述, 生活境遇是导致焦虑的最重要因素, 但这一结论并不贬低客观地位作用, 它在三者中居于起始位置, 起到了基础性作用。客观地位一方面直接影响焦虑, 另一方面还影响"生活境遇", 即收入低的人更易遭受到或感受到不公正对待。同时, 客观地位和生活境遇又共同制约着人对自身地位的评价, 形成阶级认同。这些影响最后全都指向焦虑。因此, 客观地位是影响焦虑的基础性原因, 假设4得到证实。

需要指出的是, 本文是在一个特定的范围内探讨客观地位与生活境遇之间的关系, 即把生活境遇仅仅当作生活中经历的"事件", 但这些"事件"有可能与政策相关联。若延伸到政策层面, 客观地位也可能与政策相关联。此时它们之间的因果关系会比本文中的分析复杂得多。

五、讨论社会环境的急剧变化会使许多人一时不能适应, 难免出现焦虑。问题是怎样评判焦虑的性质。

焦虑可能带来两种结果:破坏性的和建设性的。梅在《焦虑的意义》一书中反复强调了焦虑的建设性一面, "焦虑能够使我们不再无聊, 使我们心智敏锐, 而且使我们确知这份张力的存在是人类生存的保障。有焦虑便有活力。"(梅, 2010:2)弗洛伊德把焦虑分为两类, 一类是"一般的焦虑情绪", 另一类是"神经症特有的病态焦虑", 一般的焦虑情绪能使人自身勇气、能力等方面向建设性方向发展, 产生更大的积极推动作用(田代信雄, 2008:16)。这些观点无不表明, 焦虑是压力的体现, 没有压力, 就没有动力, 而没有动力, 就没有进步。本研究"职业地位越高, 感受到的焦虑越大"的结论, 可能就是这种积极意义的体现。

但这一观点有值得商榷的地方, 评判焦虑的具体意义应结合产生焦虑的情景。焦虑带来的活力只有在人们通过努力能够应对的情境中才能发挥, 如果人们无论如何努力都难以应对焦虑情景, 焦虑是难以带来活力的, 也难以产生建设性的作用。本研究揭示, 客观地位、主观地位和生活处境均影响焦虑的产生, 也就是说, 从来源上讲, 焦虑可分三类:一是由客观地位低下而导致的焦虑, 二是由主观评价低下而产生的焦虑, 三是由生活境遇而引起的焦虑。问题是这些焦虑具有怎样的性质。

由客观地位低下而产生的焦虑, 虽然从理论上讲, 其导致的压力能促使个人努力向上, 有助于摆脱低下的地位, 从而产生建设性意义, 但这种情况只适用于个体, 不适用于群体。因为通过努力摆脱原先地位的只能是少数个体, 如果群体中的每个个体都为自身的目标而努力, 实质是形成竞争, 结果仍然是少数个体改善其地位, 而不是群体地位的改善。如果整个"群体"改变其社会阶层地位, 这完全是一个社会结构的根本变化, 而不是"努力"的问题。当然也可能出现另一种情况, "整个群体"的地位与其他阶层的差距缩小, 但这与社会政策有关, 而与个体努力无关。社会下层群体由于受其自身条件的制约, 通过努力改变地位的难度很大, 一旦社会流动模式出现定型化或固化, 更会增加向上流动的难度。焦虑之所以与客观地位有关, 主要是因为客观地位与生活条件密切相关。社会下层群体不利的生活条件, 如房价、教育、医疗、赡养父母, 等等, 使他们更易感受到生活的压力。然而收入不高, 收入的增长速度又非常缓慢, 他们难以看到解除重压的希望。因此, 地位不能改变, 收入不能提高, 焦虑便无法解除。

生活境遇影响焦虑, 按照本文的变量设计, 实质是社会不公正导致焦虑。这些不公正大多与政策或制度有关, 体现的是权力关系, 而且是权力的支配者直接面对被支配者的具体关系。这种具体关系很容易对心理造成直接冲击。如果权力所依据的制度或政策是不公正的, 或支配者滥用权力, 极易激起被支配者的抵触甚至愤怒。对于这种制度或政策上的不公正, 个体是没有能力改变的。个体要么是发泄不满, 要么是忍受不满, 在此基础上产生的焦虑, 没有丝毫的建设性意义。但本研究表明, 这种不公正却是导致焦虑的最主要原因, 超过了社会地位对焦虑的影响, 因此, 降低焦虑, 不仅要从改善社会下层群体的生活条件入手, 更应健全制度建设, 创建公平正义的社会。

焦虑不仅因客观地位、生活境遇而生, 而且因主观地位而生。本文的主观地位是基于社会地位和收入的社会比较而形成的对自身地位的评价。对自身地位的评价越低, 越易产生焦虑。这意味着在社会贫富差距扩大的背景下, 大多数人都能看到许多比自己"强"得多的人。即使在那些客观地位并不低的人眼中, 也随处都有明显"强"过自己的人。因此, 客观地位无论高低, 在地位、收入的标准下, 都会因社会比较和因主观评价的"偏差"而产生心理不平衡, 从而降低生活满意度。若个体不能适时地心理调适, 难免出现焦虑。

许多心理学家把焦虑看作是人格特征的一部分。不过, 从焦虑到人格特征有一个演变的过程, 每个人都可能感受过焦虑, 但不能说焦虑是他们的人格特点, 何况人们还会通过心理防御机制化解或缓解焦虑, 从而保持正常的心态。但是, 如果引起焦虑的因素始终不能消除, 且愈益严重, 人们就会感受到持续的焦虑且难以缓解, 进而引发新的焦虑。按照田代信雄(:40-41)的观点, 正常焦虑就可能转为神经症焦虑。而按照亨特(Hunt, 1999)的观点, 在相互影响下, 人们会"意识"到自己焦虑的原因, 焦虑的来源或内容变得清晰, 就可能形成"共识", 并倾向于用"共识"来解释自己的焦虑, 这又反过来强化了"共识", 从而放大了焦虑。在"放大"机制的作用下, 社会上具有焦虑特点的人就会增多, 这意味着焦虑可能成为社会的集体精神状态。持久的状况产生持久的影响, 最终导致心理的变异, 这才是问题的症结所在。而这种状况的扩散, 更是问题的关键所在。根据本文所揭示的客观地位、生活境遇、主观地位三者与焦虑之间的关系, 将会导致三种形式的社会焦虑:以收入低下为主要特征的地位焦虑、与生活中的不公正经历相关联的境遇焦虑和由社会贫富反差而形成的人际比较焦虑。

但这只是问题的一个方面, 亨特(Hunt, 1999)指出, 社会变迁会带来一系列的问题, 其中不乏不安和破坏。社会焦虑作为对社会变迁的一种反应, 不能将其等同于保守或怀旧, 它同样可能存在积极的一面。笔者认为, 社会焦虑是否具有积极意义, 从焦虑本身难以作出判断, 而应从社会应对焦虑的方式判断。社会焦虑客观上对社会构成了一种压力, 促使社会各方重视和寻找焦虑的原因, 并通过变革消除。在这一意义上, 社会焦虑成为社会变革的推动力量。如果焦虑不断蔓延, 那么, 社会焦虑就可能向社会恐慌演化(Hunt, 1999), 成为社会不稳定的因素。

本研究只是揭示社会地位、生活处境与焦虑之间的关系。这一关系在理论上意味着, 阶级阶层作为社会结构性因素, 对焦虑这一心理现象具有直接的影响作用。而阶级位置(客观地位)仍是一个基础性的因素, 它影响着人们的生活经历, 制约着人们对阶级地位的认同。在实践上意味着, 如果社会下层群体的状况得不到改善, 社会贫富分化加大和社会不公正事件增多, 社会的焦虑状况便会加剧。

本研究发现, 职业地位的影响始终很特殊, 与焦虑和生活境遇的关系都呈现职业地位越高, 越易出现焦虑, 越易感受或遭受到不公正对待的特点。但这一现象与"阶级影响"的含义相反, 难以归入社会不平等的范畴, 难以从阶级的视角作出解释。正因如此, 本研究未对其作进一步的分析, 但这是一个很值得重视的现象。从理论的角度讲, 这一现象表明, 焦虑不仅受阶级因素的影响, 可能还受其他社会机制的影响; 从现实的角度讲, 可能意味着焦虑不仅发生在社会下层群体, 也发生在社会地位较高的群体, 尽管两者的原因可能不同。这是一个有待进一步研究的问题。

注释:

1.参见石畅、赵展慧.2011.中国进入"全民焦虑"时期社会不公加剧不安情绪, 《人民日报》海外版, 10-21。

2.具体抽样方法等技术问题可参见:北京大学中国社会科学调查中心(2010)。

3.部分变量的缺省值采取了补0的方式, 这在后文具体变量的界定中予以说明。

4.家庭收入由调查问卷中的"外出务工收入"、"各类租金收入"、实业投资所获"利润收入"和"工资收入"等合计得到。

5.本文运用的分析软件为LISREL8.70。

6.结构方程模型常用的结果呈现形式是一个"路径图", 主要统计指标标注在变量之间的连线上, 就如在本文图 2中的箭头连线上标上具体数据。由于本文的模型潜变量较多, 采取此种方式难以标清统计指标, 因此, 改用表格方式呈现统计指标。

7.测量模型中的标准化因子负载绝对值一般应大于0.3, 数值越大, 效度越高。

8.一般说来, RMSEA指标小于0.08, 整个模型的拟合程度就是可以接受的; 小于0.05, 则拟合程度令人非常满意。具体参见王卫东(2010:85)。

9.结构方程模型的检验指标只提供t值, 不提供t值对应的概率p, 由于本研究的样本很大, 因此, t值相当于z值, 可以根据z值作出统计结论。

10.健康状况的数值含义是, 数值越大, 健康状况越差; 焦虑的数值含义是, 数值越大, 焦虑越大。因此, 它们之间的正相关即为:健康状况越差, 焦虑越大。

11.由于模型中变量均已标准化, 因此, 根据标准回归系数的值可以直接比较自变量的作用大小。标准回归系数的绝对值越大, 其对应的自变量对因变量的影响作用也越大; 标准回归系数的正或负, 只表明影响的方向, 与作用大小无关。

阿德勒, 阿尔弗雷德.2000.理解人性[M].陈太胜、陈文颖, 译.北京: 国际文化出版公司.

|

北京大学中国社会科学调查中心.2010.中国报告: 2010民生[M].北京大学出版社.

|

凡勃伦, 托尔斯坦·本德.1964.有闲阶级论[M].蔡受百, 译.上海: 商务印书馆.

|

弗罗姆, 埃里希.2000.逃避自由[M].刘林海, 译.北京: 国际文化出版公司.

|

弗洛伊德, 西格蒙德.2007.精神分析导论讲演[M].周泉, 等, 译.北京: 国际文化出版社.

|

戈德索普, 约翰、戈登·马歇尔.2005.充满希望的阶级分析前景[G]//戴维·李、布莱恩·特纳.关于阶级的冲突——晚期工业主义不平等之辩论.重庆出版社: 122-137.

|

格伦斯基, 戴维.2005.社会分层[M].王俊, 等, 译.北京: 华夏出版社.

|

梅, 罗洛.2010.焦虑的意义[M].朱侃如, 译.桂林: 广西师范大学出版社.

|

汤普森, 爱德华·帕尔默.2001.英国工人阶级的形成[M].钱乘旦, 等, 译.南京: 译林出版社.

|

田代信雄.2008.焦虑与心理冲突[M].路英智, 译.北京: 人民卫生出版社.

|

王卫东.2010.结构方程模型原理与运用[M].北京: 中国人民大学出版社.

|

伊罗生, 哈罗德.2008.群氓之族[M].邓伯宸, 译.桂林: 广西师范大学出版社.

|

Beeghley, Leonard.1996.The Structure of Social Stratification in the United States. Boston: Allyn and Bacon.

|

Centers, Richard. 1949.The Psychology of Social Class: A Study of Class Consciousness. Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

Douglas, Mary T.1966.Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. London: Routledge and Kegan Paul. https://www.researchgate.net/publication/209009313_Purity_and_Danger_An_Analysis_of_Concepts_of_Pollution_and_Taboo

|

Gay, Peter.1984. The Cultivation of Hatred: The Bourgeois Experience: Victoria to Freud Vol.3.Oxford: Oxford University Press.

|

Hunt, Alan.1999."Anxiety and Social Explanation: Some Anxieties about Anxiety."Journal of Social History 32(3): 509-528. https://www.researchgate.net/publication/51712257_Anxiety_and_Social_Explanation_Some_Anxieties_about_Anxiety

|

Horney, Karen.1937.The Neurotic Personality of Our Time.New York: W.W.Norton & Co. https://www.researchgate.net/publication/49309325_The_Neurotic_Personality_of_Our_Time

|

Kohn, Melvin L., Kazimierz M. Slomczynski, Krystyna Janicka, Valeri Khmelko, Bogdan W. Mach, Vladimir Paniotto, Wojciech Zaborowski, Roberto Gutierrez, and Cory Heyman. 1997. "Social Structure and Personality Under Conditions of Radical Social Change: A Comparative Analysis of Poland and Ukraine."American Sociological Review 62(4): 614-638. http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=9881076d764daecbe3fb23a82efe9fa9&site=xueshu_se#

|

Malinowski, Bronislaw.1948.Magic, Science and Religion.Glencoe Ill.: Free Press. http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=efb7de0b401b4425e11d457c70212d60&site=xueshu_se#

|

Niebuhr, Reinhold.1964.The Nature and Destiny of Man: A Christian Interpretation (Vol.2).New York: Scribner.

|

Shaw, Marvin E. and Philp R. Costanzo.1982.Theories of Social Psychology. New York: McGraw-Hill. http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=5f9ee21001178fb804c7e027af794574&site=xueshu_se#

|

Spielberger, Charles D.1972.Anxiety: Current Trends in Theory and Research.Oxford, England: Academic Press.

|

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33