XIE Yu, Department of Sociology, University of Michigan, "Thousand Talents Program" Professor at Peking University.

2010年, 富士康工厂中17个年轻生命的坠落将这家世界最大代工工厂的企业管理模式推上了舆论的前台1。在诸多管理策略中, 刻意将同乡员工拆分到不同的车间和不同的宿舍以避免同乡串联成为该企业非人性化管理的证据之一2, 这反映了企业对农民工同乡关系的限制。而李静君(Lee, 1998)在20世纪90年代对深圳工厂中生产政体的研究反映的是企业对农民工同乡关系的利用---资本家依靠同乡网络招募工人, 制造不同籍贯工人之间的等级性以分化工人。李静君将这种生产政体称作"地方主义专制"(Localism)。在某种意义上, 无论是对工人同乡网络的限制, 还是"地方主义专制"生产政体, 都反映出同乡交往在农民工城市社会交往中的普遍性——同一原籍的农民工更易于聚集、团结、串联和相互认同。

同一原籍或来自同一地的迁移人口在就业和社会交往上聚集的现象由来已久。历史上, 中国境内的移民就是通过籍贯认同组织起来的(Cole, 1996; Honig, 1992, 1996; Perry, 1993)。来自不同地方的迁移者往往聚集于不同的行业, 他们的籍贯有时还成为职业声誉的标志, 如山西钱庄老板、宁波商人等。在1850-1940年间, 国内大批流民涌入上海, 这些人在上海劳动力市场上的分工以籍贯划分, 如在纺织工厂里从事技术性工作的工人主要来自苏南, 黄包车车夫和码头上的苦力主要来自苏北, 扬州人通常从事理发行业或成为澡堂工人, 广东人多聚集在造船行业中(Honig, 1992)。

新中国成立以后, 由于取缔了同乡会, 并通过行政手段限制了人口流动, 以籍贯为基础的族群差异在经济领域中的影响曾一度淡化(Honig, 1992)。但自20世纪80年代末起, 随着城乡流动的增加, 以同乡或籍贯为基础的族群性对流动人口就业的影响再度显现。现在的农民外出务工经商一般也是通过同乡网络组织起来的。首先, 这种行为通常不是个体性的, 而是借助家庭、亲属和流出地社区的乡土网络获得迁移的信息和资源; 其次, 外出农民进入城市后多是以同乡关系为基础建立和拓展社会网络, 并以此求职和适应城市生活。我们将城乡流动中农村迁移者建立在籍贯或同乡认同之上的频繁互动、在空间上相聚而居以及相聚就业的现象称为"同乡聚集"(localistic enclave)。在经济和就业领域, 同乡聚集一方面体现在农民工倾向于为同乡老板(或工头)打工或是在同乡较多的企业中工作, 另一方面还体现在外出务工经商的农民在流入地聚集而居, 从事同一类职业, 并形成同乡社区, 如北京的"浙江村"(王春光, 1995; 王汉生等, 1997)、"新疆村"(王汉生、杨圣敏, 2008;杨圣敏、王汉生, 2008)、"河南村"(唐灿、冯小双, 2000)和"安徽村"(Ma and Xiang, 1998), 深圳的"平江村"(刘林平, 2002)等。

虽然在城乡人口流动中已具有普遍性, 但同乡聚集对农民工劳动力市场的影响却没有被专门评估, 比如为同乡老板打工, 或是在同乡较多的企业中工作, 农民工这种在就业上的同乡聚集是否有助于他们获取更高的收入?以往的研究证实了社会关系会给农民工带来一定的经济回报(张春泥、刘林平, 2008), 却没有对同乡身份或籍贯认同在劳动力市场中的作用进行过专门探讨。现有对流动人口同乡社区的研究仅限于个案描述, 结论多是肯定同乡社区在为流动人口提供经济机会及生存资源上的积极影响, 虽然也提及了同乡社区内部的恶性竞争和矛盾(王春光, 1995; 刘林平, 2002), 但由于在研究设计上缺乏对进入和未进入同乡聚集的农民工的比较, 这些研究的结论很难作为对同乡聚集作用的可靠评价。

基于此, 本文将先回顾族群聚集命题在移民同化理论中的来源、争议和局限性, 并指出如何在中国的情景下验证族群命题。在此基础上建立一个分析框架, 提出研究假设用以检验农民工同乡聚集的经济回报。其后, 使用2010年珠三角和长三角外来务工者的调查数据, 采用倾向分数匹配和异质性干预模型等方法, 检验农民工的同乡聚集对其经济收入的影响。

二、族群聚集命题的理论争论及农民工的同乡聚集同化(assimilation)是迁移研究的重要议题, 是指迁移者在历时多久和在多大程度上能够在经济和文化上融入迁入地社会(Alba and Nee, 1997)。美国人口迁移研究有两大理论解释外来移民的同化过程, 一是线性同化理论(straight-line assimilation theory), 二是分割同化理论(Segmented assimilation theory)。

线性同化理论认为, 移民同化是一个自然而然的过程。在这个过程中, 不同国家的移民到美国后, 经过长期努力, 逐渐摒弃来源地文化, 接受当地文化, 并最终在经济机会上与美国人趋同。该理论适用于解释1890-1920年间迁入美国的欧洲移民及其后代的同化过程, 这批早期移民的欧洲背景帮助他们克服了移民后遇到的困难。相比之下, 1965年之后迁入的移民由于种族文化背景的多样性, 加上美国经济结构的转变, 这些移民的同化过程变得较为艰难, 结果也更不确定(Zhou, 1997a, 1997b)。因此, 线性同化理论描述的单一同化路径难以描述和解释1965年后的移民同化过程, 在此背景下, 分割同化理论应运而生。

首先, 分割同化理论对线性同化理论中同化过程的同质性和同化结果的确定性提出了质疑, 指出不同族群的移民可以有不同的同化路径, 在同化结果上也可以有成功和失败。其次, 该理论指出, 移民虽然试图努力适应美国社会, 但他们的适应与同化受到具体社会条件和情境制约, 而这些社会条件和情境与移民的族群属性有关。族群作为一个先决条件既决定了不同移民群体在政治机会和经济机会上的差异, 也决定了不同族群应对就业歧视和文化歧视时策略上的不同。分割同化理论总结了三种同化结果:一是移民逐渐融入主流中产阶级社会(线性同化); 二是移民向下同化, 融入当地底层社会; 三是选择性同化, 即移民在经济上取得成就但保持迁出地的种族文化特征(Portes and Zhou, 1993)。分割同化理论认为第三种同化结果有助于1965年后的移民在美国社会取得成功。而这种局部同化往往是通过族群聚集3达到的。分割同化理论认为, 1965年之后的新移民可能有和早期移民不一样的经历。新移民大多数来自拉丁美洲和亚洲, 属于少数族群。因为美国经济结构中收入较好的蓝领工作不断缩减, 这些新移民的经济机会也相应减少; 由于与当地社会底层杂居, 移民及其后代易受到底层亚文化的侵蚀, 难以培养对美国中产阶级价值观的认同; 而语言障碍和缺乏美国本土知识, 也使得移民在迁出地获得的学历和技能的价值会贬低, 在美国劳动力市场上难免受到歧视。在重重困难之下, 移民以族群聚集的方式组织起来有利于抵御美国底层亚文化对移民后代社会化造成的不良影响, 亦能在同种族的经济体中获得相对公平的经济机会(Zhou, 1997b)。其中, 认为族群聚集有助于移民在经济上取得成就的观点被称为"聚集命题"(enclave thesis)(Xie and Gough, 2011)。

迄今为止, 美国已有许多经验研究试图验证聚集命题, 但结论并非都一致(Xie and Gough, 2011)。有的研究证实移民在本种族的族群聚集企业(或其他经济体)中工作能够获得更高收入(Lewin-Epstein and Semyonov, 1994; Portes and Jensen, 1987; Semyonov, 1988)。而有的研究却没有发现族群聚集对收入的正向影响(Nee, Sanders, and Sernau, 1994; Sanders and Nee, 1987), 亦有研究指出族群聚集造成了移民与主流社会的隔离, 限制了移民进一步学习英语和适应美国主流文化, 不利于其长远发展(Xie and Gough, 2011)。甚至有研究指出, 族群聚集企业中的雇主更可能利用亲缘和地缘关系剥削同种族的劳工(Bonacich, 1987)。

对聚集命题的争论焦点在于族群聚集是否能为移民带来更多的经济利益, 但这场争论却没有论及族群聚集的形成机制。虽然在迁入地社会遇到的文化不适应和就业困难是族群聚集形成的必要条件, 但却不是充分条件。因为同样在面临适应困难时, 有的移民群体形成了族群聚集, 而另一些移民群体却没有; 有的移民群体在某一城市形成了族群聚集, 而在另一些城市却没有。这个问题很重要, 因为聚集的原因可能已经预示了聚集的结果:如果是一个相对强势的聚集, 族群聚集体中的资源也较多, 该族群的移民通过共享资源更有可能在经济上有所作为。但如果是一个弱势的聚集, 族群聚集体中缺乏资源, 移民只能靠服务于同种族市场来维持生存, 移民在这样的聚集体中工作难以获得较高的经济回报。目前研究者尚不明确族群聚集在一般意义上是如何形成的(Xie and Gough, 2011), 这个问题需要通过历史和跨族群的比较才能回答。与族群聚集的形成相关且更好操作的研究角度是, 哪些移民会在族群聚集的企业(或其他经济体)中寻找工作?哪些移民聚集在一起?移民是否聚集不是完全随机的, 而是可能取决于他们的自身条件和社会特征, 其中一些条件和特征是难以观测的。聚集者和非聚集者在这些特征上的系统性差别被称作选择性。自身能力较强的移民加入族群聚集企业, 企业中较公平的工作环境会有利于他们施展所长; 如果移民是因缺乏技能在主流劳动力市场中找不到工作才进入族群聚集企业, 那这类族群聚集只不过是提供了一个庇护的场所, 只是给这些移民提供生存而不是发展的机会。从这个意义, 评价族群聚集的作用需要比较同一个人在族群聚集企业中工作和不在族群聚集企业中工作的工资差异。但由于在个体层次上不能观测到反事实的结果(既一个人不可能同时既进入又不进入族群聚集), 我们只有在组层次上匹配两组自身条件相当的移民, 一组在族群聚集企业中工作, 另一组在主流劳动力市场中工作。比较这两组人在收入上的差异, 才能准确地评价族群聚集对移民的经济同化是有帮助还是有阻碍。

中国农民工的同乡聚集是族群聚集的一个特例。Honig(1992)指出, 籍贯是中国重要的族群基础。这里定义的"族群"(ethnicity)并不是纯客观和不可变更的, 而是社会建构的产物, 即通过操纵群体文化的独特性区别"我群"和"他群"。因此, 族群不仅只根据种族、国籍和宗教划分, 任何可以感知的群体差异都可以成为族群的标识。中国各地虽然同在汉文化的强势影响下, 但不同地方的人在性情、习俗和行为特征上各具特点(林语堂, 2001), 这些特点在社会交往中被不断接受、内化、传播和实践, 并构成族群认同的基础。人口迁移为以籍贯为基础的族群认同和聚集提供了条件。正如Honig(1992)所述, 迁入上海之前, 江苏省北部的人并没有所谓"苏北人"的概念, 是迁移促使来自各个地方的人有机会接触到不同方言和不同地域文化的"他者", 并在随后的社会比较过程中形成以籍贯划分标准的族群认同和团结。随着20世纪80年代末城乡人口流动增加, 籍贯或同乡关系对进城打工农民的重要性再度显现。农民工通过同乡网络获得外出流动的最初信息和资源, 所以他们更倾向与同乡交往, 同乡关系也因此渗透到雇佣关系和其他经济关系中。与以种族或民族为基础的族群不同, 不同来源地的农民工在文化和信仰上的差异相对较小, 也相对易于融合; 但类似于种族或民族的聚集, 不同来源地的农民工在认同和社会交往上有别于本地人, 也和其他来源地的农民工不同, 这一区别的形成和扩大与迁移行为和迁移者的身份是分不开的。不仅如此, 同乡聚集的形成在一定程度上也是对就业和社会交往上的困难与歧视的回应, 在这种聚集中, 同族群的网络(即农民工中同乡网络)对迁移者获取资源和社会支持起重要作用。因此, 聚集命题在中国情境中同样适用。而且, 对中国农民工同乡聚集的研究也必须考虑聚集命题所面临的选择性问题, 即聚集者与非聚集者之间的异质性。

接下来, 我们将根据聚集的选择性提出假设并建立一个分析框架, 用以检验农民工同乡聚集的经济回报。

三、分析框架及研究假设聚集命题认为, 移民从事族群经济或者为同族群雇主打工会获得更高的经济回报, 是因为族群聚集产生的社会网络机制的作用。行动者基于他们在社会网络或其他社会结构中的成员身份, 利用社会网络机制保障其利益(Portes, 1998)。社会网络的作用既是工具性的也是规范性的, 前者是指网络中包含的互惠原则和信任有助于信息和资源的获取与共享, 后者是指社会网络能够约束和规范其成员的行为, 并在成员之中制造认同、归属感和团结感(Portes, 1998)。与之相似, 族群聚集不仅是空间上特定族群人口的聚集, 还是依据族群身份建立的社会网络。族群聚集不仅为移民提供社会支持和团结, 还为移民雇主和自雇者从事经济活动提供获取资源(如劳动力、资金、市场等)的非正式渠道(Boswell and Curtis, 1984; Kim, 1981; Portes and Bach, 1985)。此外, 聚集经济还向移民提供除次级劳动力市场之外的就业机会, 保护其免受外部劳动力市场中的歧视(Light, 1984; Waldinger, 1986; Semyonov, 1988)。同乡聚集是根据出生地(籍贯)确立的人际网络, 与族群聚集具有类似的特征。农民工在城乡流动和寻找工作中经常依靠同乡和亲族网络(亲族网络通常包含于同乡网络中), 雇主也常利用农民工之间的同乡网络招收和管理员工(Lee, 1998), 农民工和雇主双方对同乡关系的使用均导致了同乡网络的巩固和扩展, 其后果之一便是同一来源地的农民工在工作或居住上的聚集。已有研究发现, 雇主和管理者更倾向雇佣和提拔同乡员工和为同乡提供较好的工作职位, 同乡的员工之间也更可能发生频繁的互惠活动(Lee, 1998)。因此, 进入同乡聚集的农民工比没有进入同乡聚集的农民工能够获得更多来自同乡网络的资源、帮助和保护, 故本研究的第一个假设是:

假设1:在有同乡聚集的企业中工作的农民工比没进入这类企业的农民工获得的工资收入更高。

前文已述, 聚集命题没有指出聚集的族群主要是由什么特征的移民构成, 这意味着是否在有族群聚集的企业中工作代表的可能是不同两类人。他们收入的差异不一定是族群聚集的后果, 而是因为个人特征的差异。一方面, 拥有较多族群网络关系的移民更可能进入族群聚集, 这些移民本身可能也具备某种竞争优势, 比如建立和拓展社会网络的能力。这种能力可能会使他们获取较高的收入。另一方面, 族群网络可以通过帮助缺乏市场竞争力的农民工就业来弥补其人力资本的不足。在这种情境下, 族群聚集的经济意义仅是可以为劣势的聚集者提供就业的机会, 却并不能确保他们可以获取更高的收入, 所以, 即使没有发现聚集对工资收入有正向影响, 也不能认为这种聚集没有任何经济上的作用。以上两种情境均说明, 进入族群聚集者和没有进入的人在自身能力特征上的差异决定了他们是否进入族群聚集及其所获收入的高低, 而不是族群聚集影响了他们的收入。如果是这样的话, 与假设1的预测相反, 一旦控制了农民工在人力资本和社会网络资源上的特征, 同乡聚集对他们的工资收入应该没有影响。

假设1假定了同乡聚集作为社会网络机制特例的作用, 但这种作用有可能受到异质性与自我选择机制的挑战。如果控制了农民工人力资本和社会网络资源变量, 进入同乡聚集仍能对收入产生正向影响, 就说明社会网络机制仍然起作用, 故能证明聚集命题的适用性。反之, 如果异质性与自我选择机制完全决定了工资差异, 则意味着聚集命题所推断的族群聚集与移民劳动力市场结果之间的因果性是虚假的。

假设1主要是为了检验同乡聚集能否带来更高的工资收益, 比较的是同等条件下的聚集者和非聚集者的收入差异, 但对聚集作用的讨论不止于此。如果进入聚集的农民工的自身条件既有较好的也有较劣的, 哪类人获益更高?可能的情况有正向和负向两种选择。在正向选择中, 越容易进入同乡聚集企业的农民工越能够获得较高的经济回报。根据农民工的自身特征, 又包括两种情境, 一种是拥有较好同乡资源的农民工更容易进入同乡聚集的企业, 并且更容易获得较高的薪酬。另一种情境是缺乏技能和文凭的农民工也容易进入同乡聚集的企业, 并且在这类企业中能获得相对较高的薪酬。这两种正向选择的情境均体现了同乡聚集中社会网络机制的作用。在负向选择中, 越容易进入同乡聚集企业的农民工获得的额外经济回报的可能反而越小。这也可分为两种情境:一种是同乡资源越好的农民工越容易进入同乡聚集, 却没有得到更高的回报, 说明他们选择同乡聚集主要是出于文化认同或情感上的考虑, 这种聚集是一种地方文化现象, 不会带来更为可观的工资回报; 另一种是越缺乏人力资本的农民工越容易进入同乡聚集, 而同乡聚集也没有给他们带来更高的经济回报, 这又回到了异质性和自我选择的作用——在外部市场竞争中没有生存优势的人, 在同乡聚集的经济体中也不会有优势。由此, 对聚集命题可以进一步提出假设:

假设2:越容易进入同乡聚集企业的农民工在这类企业中获得的工资回报越高; 反之, 如果是异质性和自我选择机制起作用, 则越容易进入同乡聚集企业的农民工在这类企业中获得的工作回报越低。

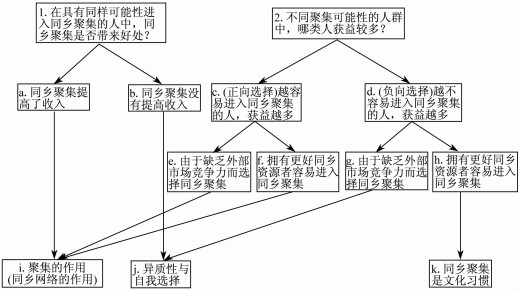

为了进一步说明以上两个假设的关系, 笔者设计了一个逻辑关系图(见图 1)。在图 1左侧, 第一步检验的是假设1, 即在具有同样可能性进入同乡聚集企业的农民工(自身条件相似)中, 实际进入同乡聚集企业工作的人会不会取得更高的收入。如果同乡聚集提高了收入, 则证实了假设1的同乡聚集作用(1-a-i); 如果同乡聚集没有提高收入, 则说明是异质性和自我选择机制同时决定了聚集行为和收入(1-b-j), 从而否定了假设1。在图 1右侧, 第二步检验的是假设2, 即进入同乡聚集企业倾向性不同的农民工(自身条件不同)实际进入了同乡聚集后, 谁获益多, 谁获益少。如果越可能进入同乡聚集的人获益越大, 则又一次证实了聚集的作用(2-c-e-i或2-c-f-i)。但如果是越可能进入同乡聚集的人获益越小, 则可能是异质性与自我选择机制造成的(2-d-g-j), 或者这种聚集只是出于文化认同和情感的原因(2-d-h-k)。

|

图 1 检验聚集命题的逻辑关系图 |

对假设1的检验, 需要比较具有同样可能性进入同乡聚集企业的人中的实际进入者(干预组, treated group)和实际未进入者(控制组, control group)的差异。为此, 本研究采用倾向分数匹配(propensity score matching)的方法。该方法根据一系列影响农民工是否进入同乡聚集的因素或特征变量建立Logit模型(或Probit模型), 并根据该模型结果对样本中每一个人估计一个进入同乡聚集的倾向分数(propensity score)。倾向分数是一组连续的数值, 数值越高, 表示一个人越可能接受干预(这里的干预指进入同乡聚集)。估计倾向分数这一步将诸多影响是否接受干预的因素(或干预前特征, pre-treatment characteristics)合成为一个综合数值。笔者进一步将倾向性分数分段分层, 并在各层中分配样本, 使各倾向分数分层(strata)内部的干预组和控制组在上一步Logit模型中协变量的分布上没有显著差别, 即各层内部接受干预者和未受干预者的差别仅存在于事实上是否进入了同乡聚集。接着, 在各层内计算实际进入同乡聚集者和未进入者在收入上的平均差别, 并通过样本在各层中的分布加权, 根据以下公式4, 计算整个样本中同乡聚集的平均影响(average treatment effect)及其标准误。

| $ \hat \delta = \sum {_{k = 1}^k} \frac{{{n_k}}}{N}\left[ {\overline {{Y_{1K}}} - \overline {{Y_{0K}}} } \right] $ |

| $ {\text{Var}}\left( {\hat \delta } \right) = \sum {_{k = 1}^k} {\left( {\frac{{{n_k}}}{N}} \right)^2}{\text{Var}}\left[ {\overline {{Y_{1K}}} - \overline {{Y_{0K}}} } \right] $ |

为了比较在进入同乡聚集企业后, 不同特征的人谁更可能获益更高, 本研究使用的是异质性干预模型(Heterogeneous Treatment Effect Model)5, 具体做法只需要在已经获得倾向分数分层的基础上, 将同乡聚集对收入的影响效应作为因变量, 以倾向分数分层作为自变量6, 用方差最小二乘估计法回归(Variance Weighted Least Square Regression)估计不同倾向性群体(不同分层)之间同乡聚集对收入的回报差异。如果层2的系数是正效应, 则是正向选择, 如果层2的系数是负效应, 则是负向选择。

对聚集命题的同乡聚集需要可靠的指标测量。以往美国移民研究中的族群聚集测量主要包括对居住地和工作所在地的测量。居住地的测量主要根据移民居住社区的族群比例定义族群聚集(Sanders and Nee, 1987)。工作所在地的测量包括工作所在地社区的族群比例(Portes and Jensen, 1989)、工作场所使用的主要语言(Xie and Gough, 2011)和是否在种族经济集中的产业中工作(Zhou and Logan, 1989)等。以上对族群聚集的两种测量均是趋近式的, 没有直接测量经济上族群聚集应具备的最重要特征——雇主与移民工人是否来自同一族群。本研究使用的是教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"农民工权益保护理论与实践研究"课题组2010年对珠三角和长三角外来务工人员的调查数据。在这个数据中, 笔者不仅收集了受访农民工本人的籍贯信息, 还收集了农民工目前工作场所中雇主、直接管理者和工友的同乡身份, 询问了农民工所在企业的雇主是否是他们的同乡。由于同乡聚集还可能存在于较小的单元如车间、班组或生产线中, 因此, 调查还询问了工作场所的直接管理者是否是同乡和多大比例的工友是同乡。对于"同乡"的界定, 笔者按照地域层级分为同村、同市/县和同省。表 1描述了样本中各类同乡聚集的分布。累计11.4%的农民工与其雇主有同乡关系, 累计18.3%的农民工与其工作场所的直接管理者有同乡关系, 累计22.6%的农民工其工作场所50%以上的工友是同乡。

| 表 1 雇主/直接管理者/工友的同乡比例统计 |

农民工对于同乡边界的认定是弹性的, 这种定义的弹性取决于他们周围是否存在地域上更邻近的同乡(Lee, 1998)。在生成同乡聚集的变量时, 笔者对跨省迁移的农民工以省籍划分同乡; 对省内迁移的农民工以"市/县"定义这些农民工同乡聚集的边界; 如果是市县内迁移, 则以"村"作为同乡聚集的边界。由于调查同时测量了雇主、管理者和工友的族群特征, 本研究得以从两个角度界定同乡聚集, 一是以雇主和管理者为同乡定义同乡聚集, 二是以绝大多数工友(50%以上)为同乡定义同乡聚集。前一种定义包含了同乡经济体的情况, 后一种定义包含了在非同乡经济体中更小单元的同乡聚集。表 2描述了样本的基本情况和在不同定义下同乡聚集样本的基本情况。可以看到, 两种界定下的同乡聚集有重合但并不完全重叠。同乡聚集的农民工的工资要高于总样本的平均水平, 但工作时间也较长。同乡聚集者多分布在规模较小的企业。他们找到目前工作的途径大多为亲友网络, 由此推测, 农民工很可能是通过亲友网络进入同乡聚集。

| 表 2 样本基本情况描述 |

首先看进入同乡聚集的选择性, 哪些农民工比另一些农民工更倾向于进入同乡聚集?以"农民工是否进入同乡聚集企业中工作"(是= 1, 否=0)作为因变量建立Logit模型7。作为影响进入同乡聚集的因素而纳入模型的自变量包括性别、入职时的年龄、教育程度、是否为初次工作、打工所在地(以省和直辖市划分)、本省籍人口占打工地所在省份所有流动人口的比例、是否通过亲友途径寻找到目前的工作8。其中, 本省籍人口占打工所在省所有流动人口的比例是根据《中国人口统计年鉴2000》的数据计算, 该指标测量的是同乡聚集的机会, 如果某个来源地省份农民工较多集中在某一省, 说明该省对这一来源地省份的农民工较有吸引力, 也说明该来源地省份的农民工较有机会聚集在一起。

在Logit模型中, 笔者最关心的两个变量是找到目前这份工作时有没有获得亲友的帮助和教育程度, 前者测量的是农民工的社会网络资源, 后者测量的是他们的人力资本。如果同乡聚集企业里聚集的是拥有社会网络资源的农民工, 则找工作时获得亲友帮助对进入同乡聚集的影响将是正效应; 如果同乡聚集是为缺乏竞争力的农民工提供就业机会, 则人力资本越低的农民工越倾向于进入同乡聚集。模型的结果表明(见表 3), 拥有社会网络资源的农民工更倾向于进入以雇主和管理者为同乡定义的同乡聚集, 也更倾向于进入以工友为同乡定义的同乡聚集。人力资本与进入同乡聚集的倾向性负相关, 但该效应只对以工友为同乡定义的同乡聚集显著, 即缺乏人力资本的农民工更倾向于进入以工友为同乡定义的同乡聚集。除此之外, 男性比女性更可能倾向进入以雇主和管理者为同乡定义的同乡聚集。本省籍流动人口比例越高, 农民工越不容易进入工友定义的同乡聚集。

| 表 3 是否进入同乡聚集的Logit模型(N=3384) |

其次是估计同乡聚集的效应, 是否在同乡聚集企业中工作的农民工的工资较高?先暂不考虑同乡聚集的选择性, 笔者以OLS模型来检验两种定义的同乡聚集对农民工月平均工资对数的影响。在控制性别、年龄、受教育年限、职业资格证书、企业规模、打工所在地等因素的情况下, 同乡聚集对农民工的平均月工资有显著的正影响(见表 4)。在雇主和管理者为同乡的同乡聚集企业中工作的农民工比在非同乡聚集企业中的农民工的月工资高10%, 在50%及以上工友为同乡的同乡聚集企业中工作者比不在同乡聚集企业中工作者高7%。

下一步是采用倾向性分数的方法控制同乡聚集企业中的农民工和没有在同乡聚集企业中的农民工的差异, 从而比较这两组人的工资差异。为此, 笔者在进入同乡聚集选择性的Logit模型基础上, 对样本中每个个体均估计一个进入同乡聚集的倾向性分数, 接着以分层匹配的方式划定分数段, 并分配样本到各个分数段中, 使得各分数段(或分层)内部实际进入同乡聚集者与未进入者具有相同的倾向性分数均值(即两组人进入同乡聚集的倾向性相同)9。对每种定义的同乡聚集, 均得到了4个倾向性分数分层(见表 5)。使用这一方法时, 假定同乡聚集者和非同乡聚集者在每段倾向性分数中没有系统性差别, 笔者根据各层内部样本的分布、各层内部同乡聚集者和非同乡聚集者月平均工资对数的均值和标准误, 重新估计出同乡聚集对月平均工资对数的影响(见表 5)10。结果显示, 同乡聚集的正向作用仍然显著, 但影响力降低。以雇主和管理者定义的同乡聚集的影响系数从表 4模型1中的0.102降至0.051(标准误=0.0063)11, 显著性水平在0.01显著。以50%以上工友为同乡定义的同乡聚集的影响系数从表 4模型2中的0.071降至0.051(标准误=0.0056), 显著性水平仍在0.01显著。由此说明, 通过不同的方法, 都发现同乡聚集对农民工工资收入有正向影响。假设1得到证实。

| 表 4 两种同乡聚集的OLS模型(N=3315) |

| 表 5 分层匹配后估计整个样本的平均干预影响 |

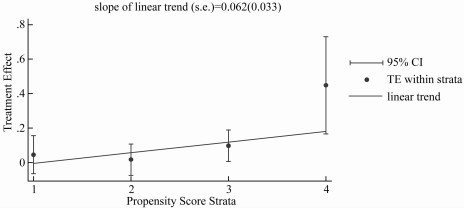

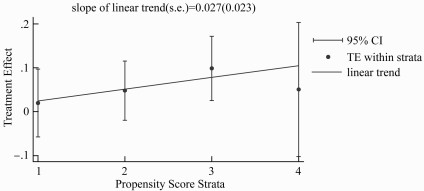

最后来估计在具有不同倾向性进入同乡聚集的农民工中获益程度的差别。在这一步中, 笔者利用先前已得到的倾向分数分层, 通过HTE模型(heterogeneous treatment effect model)12, 比较不同倾向分数分层的同乡聚集效应。图 2和图 3是HTE模型的结果(具体各层内的回归斜率和层间回归斜率详见表 6), 分别对应于雇主和管理者是同乡的同乡聚集和50%以上工友为同乡的同乡聚集。这两个图的横轴表示倾向分数分层, 纵轴表示同乡聚集对月工资的影响效应。如果同乡聚集对工资的影响效应随着进入同乡聚集的倾向性的提高而提高, 则体现的是正向选择; 如果同乡聚集对工资的影响效应随着进入同乡聚集的倾向性的提高而降低, 则体现的是负向选择。在图 2和图 3中得到的是正向选择的结果, 即越容易进入同乡聚集的农民工越可能在工资收入上获得优势, 其中, 以雇主和管理者为同乡的同乡聚集中这一正向选择在0.1的水平上显著。这一结果基本印证假设2。

|

图 2 各倾向性分数分层上同乡聚集对月平均工资对数的影响:以雇主及管理者定义同乡聚集 |

|

图 3 各倾向性分数分层上同乡聚集对月平均工资对数的影响:以工友定义同乡聚集 |

| 表 6 各倾向性分数分层上同乡聚集对月平均工资对数的影响 |

族群聚集是否有助于移民在经济上的同化, 本研究基本肯定了聚集命题。以同乡聚集为例, 本研究根据聚集命题提出了两个假设:第一, 在同乡聚集企业中工作可以提高农民工的收入; 第二, 越可能进入同乡聚集的农民工从同乡聚集中获益越大。研究发现, 农民工的同乡聚集对其工资收入有显著的正影响。即使进入同乡聚集的过程具有选择性, 但通过倾向分数匹配的方法匹配了同等倾向进入同乡聚集的农民工后, 仍看到实际进入同乡聚集者比未进入者在工资收入上占有一定的优势。其次, 通过对不同进入同乡聚集倾向者的同乡聚集回报的估计发现, 越容易进入同乡聚集的农民工, 同乡聚集为其带来的收益越大(正向选择)。由于拥有社会网络资源的农民工和人力资本较低的农民工更倾向于进入同乡聚集, 同乡聚集的正向选择作用说明农民工是理性和有策略地利用这种聚集。一方面体现为拥有较好社会网络资源的人对网络的利用以获得更大收益, 另一方面, 体现为缺乏人力资本者寻求同乡网络的保护, 弥补其在其他自身条件上的不利。总的来说, 同乡聚集作为同乡网络的一种形式, 有助于提高农民工的劳动力市场收益。

以往对聚集命题的一些美国的经验研究没有发现族群聚集的作用, 可能是因为方法上的局限。第一, 这些研究很少讨论进入族群聚集的选择性。如果进入族群聚集的移民是在公开劳动力市场竞争中缺乏技能或语言能力的人, 这种劣势者的聚集可能掩盖了族群聚集的优势, 加之种族经济体的规模通常较小, 与主流经济相比, 能为移民提供的经济机会从数量和质量上均有限。第二, 这些研究对族群聚集的定义和测量主要是间接的13, 没有直接测量工作场所中雇主、管理者和工友的族群特征, 因此, 也可能由于测量上的不准确没有发现族群聚集的效应。

针对上述两点不足, 本研究在统计方法和测量上均有别于美国以往的族群聚集研究。首先, 本研究采用倾向分数匹配的方法和异质性干预模型, 比较了同等进入同乡聚集倾向的农民工在实际进入和未进入同乡聚集时的工资差异, 也比较了农民工同乡聚集的回报随着进入同乡聚集倾向而变化的趋势。其次, 为了对同乡聚集更好地测量, 笔者在调查数据中, 收集了农民工所在企业的雇主、直接管理者和工友是否为同乡的信息, 并利用这些信息对同乡聚集进行直接测量。本研究拓展了以往在经济与就业上对族群聚集的定义, 同时采用了雇主和管理者为同乡和50%及以上工友为同乡的两种定义同乡聚集的方式。在某种意义上, 雇主和管理者为同乡定义的同乡聚集可视作是一种强势聚集, 拥有较好社会网络资源者较倾向于进入这种类型的同乡聚集(表 3中"通过亲友网络求职"的影响系数较大), 这种聚集对提高月工资的作用较大(参见表 4模型1中"同乡聚集"的系数), 带来的正向选择作用也显著(图 2中的斜率在0.1水平上显著)。对此可能的解释是同乡的雇主或管理者有权力和资源帮助或关照同乡农民工, 能通过将其安排在有加班机会或薪酬较好的岗位上, 让他们有机会获得更高的工资。而以大多数工友为同乡的同乡聚集中, 同乡工友未必有这样的资源和能力为他们的同乡带来经济上明显的好处。此外, 教育程度越低的农民工越可能进入到工友为同乡的同乡聚集中, 这一点说明以大多数工友为同乡的同乡聚集有可能是弱势的聚集, 这种聚集所起到的主要作用是争取就业机会, 而不是提高工资收入。

尽管本研究试图从管理层角度和工友角度考察不同类型的同乡聚集, 但并没有囊括所有同乡聚集的可能形式。本研究所使用的数据只调查了正式就业的农民工, 非正式就业(或从事地下经济)的农民工不在其中, 而同乡聚集在非正式经济中也很常见(如乞讨、收废品), 同乡聚集也许对从事这些非正式经济的农民工更为重要, 这有待日后的研究。除此之外, 本研究主要探讨的是就业中同乡聚集对经济收入的作用, 而在以往对同乡聚集社区的个案研究(如"平江村"、"浙江村"等研究)中还考察了同乡聚集在社会支持和集体行动等多方面的作用, 但由于数据和测量的局限, 本研究无法对同乡聚集的其他功能都进行探讨。

尽管来自同一省籍或来源地的农村流动人口聚集在同一车间、同一企业或同一行业中就业的现象普遍存在, 但运用族群聚集命题分析农民工劳动力市场的研究并不多见。中国农民工流动从20世纪80年代持续至今, 虽已历经30余年, 但农民工群体依然被排斥在城市主流社会之外, 他们在劳动力市场上的竞争与城市本地居民相比处于劣势, 也难以享受到与城市本地居民同等的福利和待遇。从移民融合的角度看, 农民工作为一个区别于城市本地居民的特殊流动群体, 至今仍未在经济、制度和认同上融入城市社会。在解释农民工在城市中遭受的不利境遇时, 已有的国内研究往往关注户籍歧视对农民工城市就业的不利影响(王美艳, 2007; 李培林、李炜, 2007; 谢桂华, 2007; 田丰, 2010; 魏万青, 2012)。但户籍的视角只看到了不同户籍类型(即农村户口与城市户口、本地户口和外地户口)导致的差异, 没有区分来自不同省籍(或来源地)农村户口的迁移者之间在地域文化和资源上的差异(Ma and Xiang, 1998)。虽然有的研究从迁入地角度区分了流入珠三角和长三角的农民工在人力资本和工作待遇上的差别(刘林平、雍昕、舒玢玢, 2011; 万向东、刘林平、张永宏, 2006), 却鲜有研究从来源地的角度研究农民工群体内部的差异以及这些差异可能带来的社会经济意义。

Honig(1992)在对"苏北人"的研究中指出, 对原籍与社会等级结构之间的关系的研究对理解城市化过程有重要的影响。她认为, 对籍贯的社会类别的建构不仅仅出现在上海, 还出现在北京和武汉等城市。以籍贯为基础的族群关系为移民与移民、移民与迁入地当地人的关系提供了分析视角。移民的职业、社会交往和被迁入地社会接受的程度等方面的融合与经济机会均受到以籍贯为基础的族群特征的影响。本研究沿袭这一视角, 从同乡族群角度来理解当今中国的城乡迁移。同乡聚集作为一种群体策略有助于农民工群体获得更多的经济机会, 但是, 这种经济机会很有可能通过裙带关系和同乡私相授受来实现。这种方式一方面会侵蚀企业中的正式制度和规则, 但另一方面, 普遍的同乡私相授受可能也是因为城市劳动力市场不完善造成的, 如存在对农民工歧视和不平等对待。在这一大环境下, 农民工需要利用同乡关系去争取个体或小群体的利益, 帮助他们在城市中生存。

注释:

1.2010年1-8月, 富士康"连环跳"共涉及17宗自杀事件, 共13死4伤。(潘毅、卢晖临、郭于华、沈原, 2011)

2.富士康事件及该企业管理模式可参见相关新闻报道, 或参见郭于华、沈原、潘毅、卢晖临(2011)和潘毅、卢晖临、郭于华、沈原(2011)。

3.族群聚集(ethnic enclave)是指"移民群体在空间位置上聚集并组织服务于同种族市场或总人口的经济活动。"(Portes, 1981:290-291)

4.该公式的使用亦可参见Guo and Fraser(2010:155-156)。公式中的k表示各层, nk表示各层的样本数量, ${\overline {{Y_{1K}}} }$是各层中实际进入同乡聚集者(干预组)工资对数的均值, ${\overline {{Y_{0K}}} }$是各层中实际没有进入同乡聚集者(控制组)工资对数的均值。

5.异质性干预模型的相关方法介绍详见,Xie,Brand, and Jann(2012)。

6.从用倾向分数分层匹配来估计同乡聚集的平均影响, 到估计倾向分数分层对同乡聚集收入效应的影响, 可以视作是对分层线性模型的两个层次(level)的分别估计。层1模型是以收入的对数为因变量, 是否进入同乡聚集为自变量, 而不同的倾向分数分层为层2的分组(cluster)。在每一个分组里(倾向分数分层内部), 分别估计同乡聚集对收入的影响。估计倾向分数分层对同乡聚集收入效应的影响, 是在层2模型中以同乡聚集的影响系数为因变量, 不同的倾向分数分层为自变量来得到同乡聚集的影响系数是如何随着倾向分数分层的改变而改变。

7.此处的Logit模型将用于生成进入同乡聚集的倾向性分数, 笔者对Logit模型纳入的自变量事先进行了不平衡检验(imbalance check)。检验发现, 两种定义下, 同乡聚集者(干预组)和非同乡聚集者(控制组)在绝大多数自变量取值上的分布有显著差异, 这说明同乡聚集者和非同乡聚集者在进入同乡聚集前的特征上有显著差异, 有必要通过倾向性匹配的方法匹配条件相似的同乡聚集者和非同乡聚集者。不平衡检验的具体结果此处略去。

8.进入同乡聚集的预测模型中应该纳入哪些变量取决于理论和以往的经验研究。在本研究中, 预测变量应包括农民工进入目前这份工作之前就已具有的特征(如教育程度、性别、是否为初次入职等)和环境性的特征(如本省流动人口比例、打工所在地)。符合条件的变量在数据中很有限, 笔者已尽可能地将调查搜集到的这些变量纳入到模型中。但从Logit模型的结果来看, 模型整体的解释力还是有限。遗漏变量导致的潜在偏误(hidden bias)有可能存在。

9.对倾向性分数分层及在各层内匹配样本可以通过Stata软件做到, 具体的方法和程序命令详见:Becker and Ichino(2002)。

10.对均值和标准误的计算方法参见本文第四部分列出的公式。z值的计算是用均值除以标准误, 如果z>2.56, 则说明在0.01水平上显著。

11.通过分层方法计算出平均干预效应(ATE)是一种非参数的方法, 没有控制原OLS模型中的其他变量, 为此, 笔者用已获得的倾向性分数做回归调整(regression adjustment), 结果为:雇主及管理者定义的同乡聚集的效应是0.097(标准误=0.026), 工友定义的同乡聚集效应为0.065 (标准误=0.018), 这与分层方法计算出来的结果所得到的结论一致, 仅在效应大小上有差别。

12.HTE模型在Stata软件中的命令为-hte-

13.笔者根据匿名评审人的意见, 曾经试图将父母受教育年限的差异也作为自变量分别加入到三个Probit二元选择模型中, 以考察父母教育背景的差异对子女在高校中学习与社会活动的影响。然而最终实证结果显示, 无论是父母受教育年限两者相差的算术值还是绝对值, 在三个模型中的系数都是不显著的。由此可见, 在本研究中, 父母教育背景的差异可能对子女在高校中学习与社会活动的影响并不显著, 因此本研究最终没有对父母教育背景差异这一变量做更深入的分析

国家统计局人口和社会科技统计司.2000.中国人口统计年鉴2000[M].北京: 中国统计出版社. http://tongji.cnki.net/kns55/Navi/YearBook.aspx?id=N2007080127

|

郭于华、沈原、潘毅、卢晖临.2011.当代农民工的抗争与中国劳资关系转型[J].(香港)二十一世纪(124): 4-14.

|

李培林、李炜.2007.农民工在中国转型中的经济地位和社会态度[J].社会学研究(3): 1-17. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SHXJ200703001.htm

|

林语堂.2001.中国人[M].易坤, 译.南宁: 广西民族出版社. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GXSS2002S2015.htm

|

刘林平.2002.关系、社会资本与社会转型: 深圳"平江村"研究[M].北京: 中国社会科学出版社.

|

刘林平、雍昕、舒玢玢.2011.劳动权益的地区差异——基于对珠三角和长三角地区外来工的问卷调查[J].中国社会科学(2): 107-123. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZSHK201102011.htm#

|

潘毅、卢晖临、郭于华、沈原.2011.富士康辉煌背后的连环跳[M].香港: 商务印书馆.

|

唐灿、冯小双.2000."河南村"流动农民的分化[J].社会学研究(4): 72-85. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD2000-SHXJ200004009.htm#

|

田丰.2010.城市工人与农民工的收入差距研究[J].社会学研究(2): 87-105. http://www.oalib.com/paper/4698903

|

万向东、刘林平、张永宏.2006.工资福利、权益保障与外部环境——珠三角与长三角外来工的比较研究[J].管理世界(6): 37-45. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GLSJ200606004.htm#

|

王春光.1995.社会流动和社会重构——京城"浙江村"研究[M].杭州: 浙江人民出版社.

|

王汉生、刘世定、孙立平、项飚.1997.浙江村: 中国农民进入城市的一种独特方式[J].社会学研究(1): 56-67. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ701.007.htm#

|

王汉生、杨圣敏.2008.大城市中少数民族流动人口聚居区的形成与演变——北京新疆村调查之二[J].西北民族研究(3): 6-16. https://www.wenkuxiazai.com/doc/bbc0dc9b10a6f524ccbf85ab.html

|

王美艳.2007.城市劳动力市场对外来劳动力歧视的变化[J].中国劳动经济学(1): 109-118. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZLDJ200701009.htm

|

魏万青.2012.户籍制度改革对流动人口收入的影响研究[J].社会学研究(1): 152-173.

|

谢桂华.2007.农民工与城市劳动力市场[J].社会学研究(5): 84-110. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SHXJ200705005.htm

|

杨圣敏、王汉生.2008.北京"新疆村"的变迁——北京"新疆村"调查之一[J].西北民族研究(2): 1-9. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SAGA200802005.htm#

|

张春泥、刘林平.2008.网络的差异性和求职效果——农民工利用关系求职的效果研究[J].社会学研究(4): 138-162. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SHXJ200804007.htm#

|

Alba, Richard and Victor Nee.1997."Rethinking Assimilation Theory for a New Era of Immigration."International Migration Review 31(4): 826-874. http://cn.bing.com/academic/profile?id=7a22f9773d16d770a1c021b50a4e8d8e&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Becker, Sascha O.and Andrea Ichino.2002."Estimation of Average Treatment Effects Based on Propensity Scores."The Stata Journal 2(4): 358-377. http://cn.bing.com/academic/profile?id=f946d37191bb84a9a075a61da8339909&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Bonacich, Edna.1987."'Making It'in America: A Social Evaluation of the Ethics of Immigrant Entrepreneurship."Sociological Perspectives 30(4): 446-466. https://www.researchgate.net/publication/271796346_Making_It_in_America_A_Social_Evaluation_of_the_Ethics_of_Immigrant_Entrepreneurship

|

Boswell, Thomas D.and James R.Curtis.1984.The Cuban-American Experience.Totowa, NJ: Rowman and Allanheld. https://www.researchgate.net/publication/234558666_The_Cuban-American_Experience_Culture_Images_and_Perspectives

|

Cole, James H.1996."Competition and Cooperation in Late Imperical China as Reflected in Native Place and Ethnicity."In Remapping China: Fissures in Historical Terrain, edited by G.Hershatter, E.Honig, J.N.Lipman, and R.Stross.Stanford, California: Stanford University Press.

|

Guo, Shenyang and Mark W.Fraser.2010.Propensity Score Analysis: Statistical Methods and Applications.California: Sage Publication.

|

Honig, Emily.1992.Creating Chinese Ethnicity: Subei People in Shanghai, 1850-1980.New Haven: Yale University Press.

|

Honig, Emily.1996."Native Place and the Making of Chinese Ethnicity."In Remapping China: Fissures in Historical Terrian, edited by G.Hershatter, E.Honig, J.N.Lipman, and R.Stross.Stanford, California: Stanford University Press.

|

Kim, Illsoo.1981.New Urban Immigrants: The Korean Community in New York.Princeton, NJ: Princeton University Press.

|

Lee, Ching Kwan.1998.Gender and the South China Miracle: Two World of Factory Women.Berkeley: University of California Press. https://www.researchgate.net/publication/263537087_Gender_and_the_South_China_Miracle_Two_Worlds_of_Factory_Women

|

Lewin-Epstein, Noah and Moshe Semyonov.1994."Sheltered Labor Markets, Public Sector Employment, and Socioeconomic Returns to Education of Arabs in Israel."American Journal of Sociology 100(3): 622-651. https://www.researchgate.net/publication/249175221_Sheltered_Labor_Markets_Public_Sector_Employment_and_Socioeconomic_Returns_to_Education_of_Arabs_in_Israel

|

Light, Ivan.1984."Immigrant and Ethnic Enterprise in North America."Ethnic and Racial Studies 7(2): 195-216. http://cn.bing.com/academic/profile?id=96413f7febf423f471d0b93bdea2b521&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Ma, Laurence J.C.and Biao Xiang.1998."Native Place, Migration and the Emergence of Peasant Enclaves in Beijing."The China Quarterly(155): 546-581. https://www.researchgate.net/publication/231910373_Native_Place_Migration_and_the_Emergence_of_Peasant_Enclaves_in_Beijing

|

Mouw, Ted.2006."Estimating the Causal Effect of Social Capital: A Review of Recent Research."Annual Review of Sociology(32): 79-102. http://cn.bing.com/academic/profile?id=83527b882cb8962bb87a5199eefc838f&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Nee, Victor, Jimy M.Sanders, and Scott Sernau.1994."Job Transitions in an Immigrant Metropolis: Ethnic Boundaries and the Mixed Economy."American Sociological Review 59(6): 849-872. https://www.researchgate.net/publication/255618728_Job_Transitions_in_an_Immigrant_Metropolis_Ethnic_Boundaries_and_the_Mixed_Economy

|

Perry, Elizabeth J.1993.Shanghai on Strike: The Politics of Chinese Labor.Stanford: Stanford University Press.

|

Portes, Alejandro.1981."Modes of Structural Incorporation and Present Theories of Labor Immigrations."In Global Trends in Migration Theory and Research on International Population Movements, edited by Kritz, Mary, C.B.Keely, and S.M.Tomasi.Staten Island, NY: CMS Press. https://www.researchgate.net/publication/238270879_Modes_of_Structural_Incorporation_and_Present_Theories_of_Immigration

|

Portes, Alejandro.1998."Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology."Annual Review of Sociology(24): 1-24. http://cn.bing.com/academic/profile?id=2eab2a2da0b5b5ec8fc9ac2d3728078f&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Portes, Alejandro and Robert L.Bach.1985.Latin Journey: Cuban and Mexican Immigrants in the United States.Berkeley: University of California Press. https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1pnr4h?item_view=book_info

|

Portes, Alejandro and Leif Jensen.1987."What's an Ethnic Enclave? The Case For Conceptual Clarity."American Sociological Review (52): 768-771.

|

Portes, Alejandro and Leif Jensen.1989."The Enclave and the Entrants: Patterns of Ethnic Enterprise in Miami before and after Mariel."American Sociological Review 54(6): 929-949.

|

Portes, Alejandro and Min Zhou.1993."The New Second Generation: Segmented Assimilation and Its Variants."Annals of the American Academy of Political and Social Science 530(1): 74-96. http://cn.bing.com/academic/profile?id=a6fe2d181edaa00c681de7967655fa9c&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn

|

Sanders, Jimy M.and Victor Nee.1987."Limits of Ethnic Solidarity in the Enclave Economy."American Sociological Review 52(6): 745-773. https://www.researchgate.net/publication/271674937_Limits_of_Ethnic_Solidarity

|

Semyonov, Moshe.1988."Bi-Ethnic Labor Market, Mono-Ethnic Labor Market, and Socioeconomic Inequality."American Sociological Review 53(2): 256-266. https://www.researchgate.net/publication/245585191_BiEthnic_Labor_Markets_MonoEthnic_Labor_Markets_and_Socioeconomic_Inequality

|

Waldinger, Roger.1986."Changing Ladders and Musical Chairs: Ethnicity and Opportunity in Post-Industrial New York."Politics and Society 15(4): 369-401.

|

Xie, Yu, Jennie E.Brand, and Ben Jann.2012."Estimating Heterogeneous Treatment Effects with Observational Data."Sociological Methodology(42): 1-34. https://www.researchgate.net/publication/236038959_Estimating_Heterogeneous_Treatment_Effects_with_Observational_Data

|

Xie, Yu and Margaret Gough.2011."Ethnic Enclaves and the Earnings of Immigrants."Demography 48(4): 1293-1315. https://www.researchgate.net/publication/51591962_Ethnic_Enclaves_and_the_Earnings_of_Immigrants

|

Zhou, Min.1997a."Growing up American: The Challenge Confronting Immigrant Children and Children of Immigrants."Annual Review of Sociology(23): 63-95.

|

Zhou, Min.1997b."Segmented Assimilation: Issues, Controversies, and Recent Research on the New Second Generation."International Migration Review 31(4): 975-1008. http://med.wanfangdata.com.cn/Paper/Detail/PeriodicalPaper_PM12293212#

|

Zhou, Min and John R.Logan.1989."Returns on Human Capital in Ethic Enclaves: New York City's Chinatown."American Sociological Review 54(5): 809-820. https://www.researchgate.net/publication/271805644_Returns_on_Human_Capital_in_Ethic_Enclaves_New_York_City's_Chinatown

|

2013, Vol. 33

2013, Vol. 33