文章信息

- 陈瑶, 李云红, 田松岩, 刘延坤, 刘玉龙, 刁云飞

- CHEN Yao, LI Yunhong, TIAN Songyan, LIU Yankun, LIU Yulong, DIAO Yunfei

- 东北红豆杉林植物群落谱系结构特征

- Phylogenetic structure and species diversity of a Taxus cuspidata community

- 森林与环境学报,2022, 42(5): 498-505.

- Journal of Forest and Environment,2022, 42(5): 498-505.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2022.05.007

-

文章历史

- 收稿日期: 2022-03-09

- 修回日期: 2022-07-03

2. 黑龙江牡丹江森林生态系统国家定位观测研究站,黑龙江 牡丹江 157500

2. Heilongjiang Mudanjiang Forest Ecosystem Research Station, Mudanjiang, Heilongjiang 157500, China

群落谱系结构是生态过程与进化过程共同作用下形成的[1],基于系统发育的谱系多样性从进化角度反映群落的多样性模式,谱系多样性较高的群落具有更大的进化潜力,通过谱系结构分析,可以确定研究区域内需优先保护的群落,结合群落谱系结构和物种多样性可为生物多样性保护提供新的视角[2]。谱系结构的相关研究先后验证了森林群落构建的一系列理论和假说,亲缘关系近的物种生态位相似,即对环境的适应能力越相近,当环境过滤作用主导物种共存机制时,亲缘关系近的物种受环境过滤作用影响呈现谱系聚集的格局;当竞争排斥作用主导物种共存机制时,亲缘关系较近、生态位相似的物种之间产生排斥,无法共存,群落中物种表现为亲缘关系远的物种受竞争排斥作用影响呈现谱系分散的格局;当中性理论主导物种共存机制时,群落内物种具有相同竞争力、迁移率、出生率及死亡率,中性作用下谱系结构呈现随机分布的格局[3]。谱系多样性低的群落植物对应的生态位主要是重叠的,具有生态位保守型特性,谱系多样性高的群落植物对应的生态位则是互补的,理论上谱系多样性可作为量化生态位差异的重要指标。谱系结构量化指标为解释群落构建机制提供可量化的评判标准,但是谱系结构与物种组成对群落结构的分析结果是否一致?净谱系亲缘关系指数(net relatedness index, Inr)、净最近种间亲缘关系指数(net nearest taxa index, Int)和谱系多样性(phylogenetic diversity, Dp)与物种多样性之间是紧密相关[4]还是相互独立[5]?这些研究结论仍不一致。物种多样性指数是否可以在一定程度上用于评估和预测群落的谱系多样性,即在一定程度上物种多样性是否可较为准确地度量生物多样性。为了更加全面地认识植物群落构建生态学过程,亟需从多个层面分析植物群落结构。

目前,针对东北红豆杉(Taxus cuspidata S. et Z.)植物群落的相关研究大多集中在物种群数量[6]、物种多样性[7-8]及种群结构特征[9]等,谱系结构在群落构建过程中存在一定程度上的不可替代性,忽略物种间的进化关系进行群落结构的研究是不全面的。因此,结合物种的进化过程去反映群落的物种组成和动态变化,对理解群落形成过程具有重要意义。鉴于此,本研究依托中国森林生物多样性监测网络穆棱东北红豆杉25 hm2固定监测样地,以样地内木本植物群落监测数据为基础,建立东北红豆杉林乔木层、灌木层谱系树,分析了物种多样性与谱系结构之间的相互关系,从系统发育角度出发探讨东北红豆杉林群落构建中的生态过程。

1 研究区概况与研究方法 1.1 研究区概况研究区位于黑龙江省穆棱东北红豆杉国家级自然保护区(130°00′~130°28′E,43°49′~44°06′N),该区是中国东北地区发现的面积最大、保存最为完好的东北红豆杉集中分布区,区内集中生长着16万余株东北红豆杉,具有明显的典型性和独特性及重要的保护价值。保护区海拔500~700 m,属中纬度北温带大陆性季风气候,极端最低气温-44.1 ℃,最高气温35.7 ℃,年平均降水量530 mm,降水集中在6—8月,无霜期约126 d,日照时间2 613 h,土壤为暗棕壤,区域地带性植被是以红松(Pinus koraiensis Sieb. et Zucc.)为主的温带针阔混交林。

1.2 样地设置穆棱东北红豆杉动态监测样地,东西长500 m,南北长500 m,2013年将25 hm2样地均匀划分成625个20 m×20 m的监测样方,准确测量所有胸径≥1 cm的木本植物,记录种名、胸径和坐标等信息并挂牌标记。样地内植被保护完好,最高海拔781 m,最低海拔658 m,高差123 m。样地内树种组成丰富,以紫椴(Tilia amurensis Rupr.)、色木槭(Acer pictum Maxim.)、臭冷杉[Abies nephrolepis (Trautv.) Maxim.]和红松等树种为群落优势种,群落垂直结构明显,胸径大于1 cm的木本植物个体数是63 877株,共有57种,其中,乔木层有38种、灌木层19种,隶属于22科38属[10]。

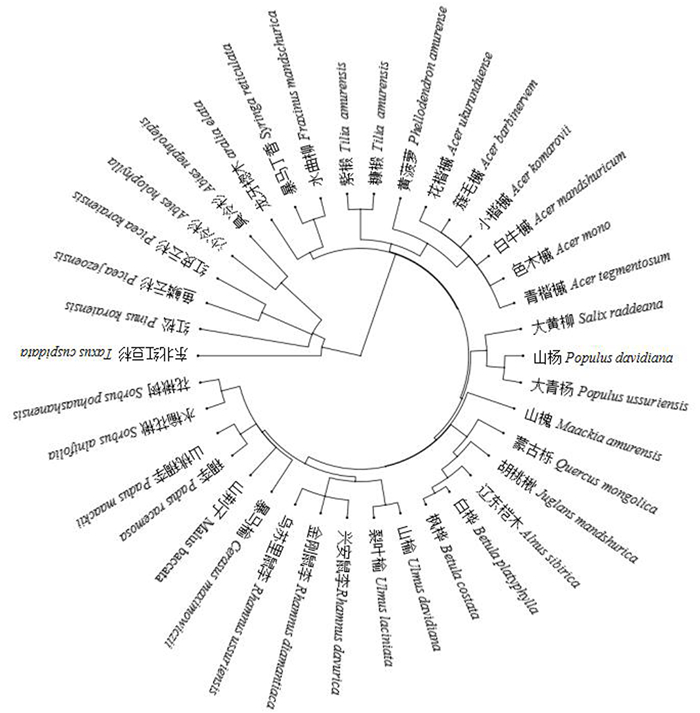

1.3 统计与分析方法 1.3.1 构建谱系树将样地内实际调查到的57种植物的科属信息输入到在线植物谱系数据库Phylomatic(Version 3)软件中,选择Zanne维管植物进化树构建穆棱东北红豆杉群落谱系树[11],Zanne进化树以APGIII维管植物分类系统为骨架,其分支长度代表了演化时间(利用化石数据推定)。

1.3.2 谱系结构指数及物种多样性用Inr和Int来表示群落谱系结构[12],二者分别表示经过标准化的平均谱系距离(mean phylogenetic distance, D1)和平均最近种间谱系距离(mean nearest phylogenetic taxa distance, D2),Inr和Int的计算公式如下:

| $ I_{\mathrm{nr}}=-\left(D_{1 \mathrm{~s}}-D_{1 \mathrm{r}}\right) / S_1 $ | (1) |

| $I_{\mathrm{nt}}=-\left(D_{2 \mathrm{~s}}-D_{2 \mathrm{r}}\right) / S_2 $ | (2) |

式中:Inr表示净谱系亲缘关系指数;Int表示净最近种间亲缘关系指数;Inr、Int、D1s、D2s代表群落中实际的观测值;D1r、D2r代表物种在谱系树上随机后获得的平均值;S1、S2分别为D1r、D2r的标准偏差。

若Inr>0、Int>0,说明样方中的物种呈现谱系聚集,环境过滤作用起主导作用;若Inr < 0、Int < 0,说明样方中的物种呈现谱系发散,竞争排斥作用起主导作用,若Inr=0、Int=0说明样方中的物种呈现随机,中性理论起主导作用。

用Faith谱系多样性(phylogenetic diversity, Dp)描述群落内所有物种进化差异的总和。

| $ D_{\mathrm{p}}=\sum\limits_{i=1}^N L_i $ | (3) |

式中:Dp表示Faith谱系多样性;Li表示物种i系统发育树的分支长度;N为群落内物种数量。

用丰富度指数(richness index, S)、Shannon-Wiener多样性指数(Shannon-Wiener diversity index, H)、Simpson优势度指数(Simpson dominance index, D)、Pielou均匀度指数(Pielou uniformity index, J)评价物种多样性[13]。

1.4 数据处理东北红豆杉林群落谱系树采用Phylomatic(Version 3)在线软件构建,FigTree绘制谱系树图。采用R程序包中的Picante软件包中的ses. mpd与ses. mntd命令分别计算乔、灌木层的Inr和Int。

检验数据符合正态分布后,用Pearson相关性分析筛选物种多样性与谱系多样性、谱系结构存在显著性的因子。对显著性因子采用广义线性模型(generalized linear model, GLM)中基于正态分布的回归模型来探讨影响谱系结构指数与物种多样性指数的驱动因子。根据赤池信息量准则(akaike information criterion, AIC)采用逐步回归对模型进行优化,同时通过方差膨胀因子(Fv)对回归模型的共线性进行诊断。当Fv>10时,剔除Fv值较大的变量,重新对模型进行拟合和优化,得到物种多样性与谱系多样性的最优响应模型。数据分析主要采用R软件,用broom包进行广义线性模型分析。

2 结果与分析 2.1 东北红豆杉林群落结构的谱系组成 2.1.1 乔木层物种谱系组成东北红豆杉群落乔木层谱系树由38种植物构建而成,可分为5个类群(图 1)。第一类群:由花楷槭(Acer ukurunduense Trautv.et Mey.)、白牛槭(Acer mandshuricum Maxim.)、簇毛槭(Acer barbinerve Maxim.)和小楷槭(Acer komarovii Pojark.)等9种植物构成,占乔木种类总数的23.68%;第二类群:由辽东桤木(Alnus sibirica Fisch. ex Turcz.)、蒙古栎(Quercus mongolica Fisch.ex Ledeb.)、胡桃楸(Juglans mandshurica Maxim.)、枫桦(Betula costata Trautv.)和白桦(Betula platyphylla Suk.)等20种植物构成,占乔木种类总数的52.64%;第三类群:由龙牙楤木[Aralia elata (Miq.) Seem.]、暴马丁香[Syringa reticulata (Blume) H. Hara var. amurensis (Rupr.) J. S. Pringle.]和水曲柳(Fraxinus mandschurica Rupr.)3种植物构成,占乔木种类总数的7.89%;第四类群:由红皮云杉(Picea koraiensis Nakai.)、红松、臭冷杉、沙冷杉(Abies holophylla Maxim.)和鱼鳞云杉[Picea jezoensis Carr. var. microsperma (Lindl.) Cheng et L. K. Fu.]等5种植物构成,占乔木种类总数的13.16%;第五类群:由东北红豆杉构成,占乔木种类总数的2.63%。

|

图 1 东北红豆杉群落乔木层物种谱系树 Fig. 1 Species phylogenetic tree of the tree layer of the Taxus cuspidata community |

东北红豆杉群落灌木层谱系树由19种植物构建而成,可分为4个类群, 结果如图 2所示。第一类群:由暖木条荚蒾(Viburnum burejaeticum Regel et Herd.)、鸡树条荚蒾[Viburnum opulus Linn. var. calvescens (Rehd.) Hara.]、长白忍冬(Lonicera ruprechtiana Regel.)、接骨木(Sambucus williamsii Hance.)和黄花忍冬(Lonicera chrysantha Turcz.)等9种植物构成,占灌木种类总数的47.37%;第二类群:由毛榛(Corylus mandshurica Maxim.)、珍珠梅[Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.]、黄心卫矛(Euonymus macropterus Rupr.)、瘤枝卫矛(Euonymus verrucosus Scop.)和刺玫蔷薇(Rosa davurica Pall.)等6种植物构成,占灌木种类总数的31.58%;第三类群:由东北山梅花(Philadelphus schrenkii Rupr.)、光萼溲疏(Deutzia glabrata Kom.)和东北茶藨子[Ribes mandshuricum (Maxim.) Kom.]等3种植物构成,占灌木种类总数的15.79%;第四类群:由五味子[Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.]构成,占灌木种类总数的5.26%。

|

图 2 东北红豆杉群落灌木层物种谱系树 Fig. 2 Species phylogenetic tree of the shrub layer of the Taxus cuspidata community |

东北红豆杉林群落木本植物Inr和Int值如表 1所示。东北红豆杉林群落木本植物有159个样方的Inr和Int值正负不一致,无法判断其群落结构,其余466个样方正负一致,其中,44.96%的样方群落谱系结构呈谱系发散格局(Inr < 0,Int < 0),29.60%的样方群落谱系结构呈谱系聚集的格局(Inr>0,Int>0)。在乔木层中,有123个样方的Int和Int值正负不一致,无法判断其群落的结构,其余502个样方正负一致,其中,46.40%的样方群落谱系结构呈谱系发散格局(Inr < 0,Int < 0),34.24%的样方群落谱系结构呈谱系聚集的格局(Inr>0,Int>0)。灌木层中,有180个样方的Inr和Int值正负不一致,无法判断其群落的谱系结构,其余445个样方正负一致,其中,46.08%的样方群落谱系结构呈谱系发散格局(Inr < 0,Int < 0),25.12%的样方群落谱系结构呈谱系聚集的格局(Inr>0,Int>0)。

| 群落类型 Community type |

净谱系亲缘关系指数Inr | 净最近种间亲缘关系指数Int | 谱系聚集比例 Phylogenetically clustered quadrats/% |

谱系发散比例 Phylogenetically overdispersed quadrats/% |

|||

| 分布范围 Distribution range |

均值 Mean value |

分布范围 Distribution range |

均值 Mean value |

||||

| 乔木层Tree layer | -2.677 9~2.313 7 | 0.054 7 | -3.081 5~1.551 8 | 0.051 1 | 34.24 | 46.40 | |

| 灌木层Shrub layer | -1.593 1~1.792 6 | -0.192 0 | -2.284 7~1.813 7 | -0.256 0 | 25.12 | 46.08 | |

| 群落整体Whole community | -2.749 5~2.607 1 | 0.126 4 | -3.321 3~2.153 0 | 0.427 9 | 29.60 | 44.96 | |

东北红豆杉林群落乔木层、灌木层谱系结构与物种多样性的相关关系如表 2所示。乔木层中,Dp与S、H和D呈现极显著正相关关系(P < 0.01),Inr与H、J呈极显著正相关关系(P < 0.01)和D呈现显著正相关关系(P < 0.05),Int与J呈显著正相关关系(P < 0.05)。灌木层中,Dp与S、H和D呈现极显著正相关关系(P < 0.01),Inr与物种多样性指数均不相关,Int与S、H和D呈现极显著负相关关系(P < 0.01)。

| 群落类型 Community type |

谱系结构指数 Phylogenetic structure indices |

相关系数Correlation coefficient | |||

| Species richness 丰富度指数S |

Shannon-Wiener 多样性指数H |

Simpson 优势度指数D |

Pielou均匀度指数J | ||

| 乔木层 Tree layer |

系统发育多样性Dp | 0.772** | 0.556** | 0.375** | 0.069 |

| 净谱系亲缘关系指数Inr | 0.074 | 0.120** | 0.087* | 0.117** | |

| 净最近种间亲缘关系指数Int | 0.004 | 0.048 | 0.027 | 0.080* | |

| 灌木层 Shrub layer |

系统发育多样性Dp | 0.967** | 0.692** | 0.531** | 0.051 |

| 净谱系亲缘关系指数Inr | 0.023 | 0.041 | 0.023 | -0.002 | |

| 净最近种间亲缘关系指数Int | -0.206** | -0.150** | -0.131** | -0.026 | |

| 注:*表示显著相关(P < 0.05),**表示极显著相关(P < 0.01)。Note: * indicates a significant correlation (P < 0.05), and ** indicates a highly significant correlation (P < 0.01). | |||||

对具有显著关系的指数进行GLM分析(表 3),乔木层中Dp、Inr与S、H均存在极显著正效应(P < 0.01),Int与J呈现显著正效应(P < 0.05),S、H和J是显著影响乔木层中Dp、Inr和Int的主要影响因子;灌木层中Dp与S呈现极显著正效应(P < 0.01),随着S的增大,Dp呈现增大的趋势,Int与S呈现极显著负效应(P < 0.01),随着S的增大,Int呈现减小趋势,S是显著影响灌木层谱系多样性指数Dp和Int的主要影响因子。

| 群落类型 Community type |

谱系结构指数 Phylogenetic structure indices |

物种多样性指数 Species diversity index |

系数 Coefficient |

标准误差 Standard error |

T检验 T test |

P值 P value |

| 乔木层 Tree layer |

系统发育多样性Dp | 丰富度指数S | 115.039 | 7.187 | 16.007 | 0.000 |

| 净谱系亲缘关系指数Inr | Shannon-Wiener多样性指数H | 0.434 | 0.144 | 3.017 | 0.003 | |

| 净最近种间亲缘关系指数Int | Pielou均匀度指数J | 1.152 | 0.574 | 2.007 | 0.045 | |

| 灌木层 Shrub layer |

系统发育多样性Dp | 丰富度指数S | 99.354 | 1.055 | 94.177 | 0.000 |

| 净最近种间亲缘关系指数Int | 丰富度指数S | -0.082 | 0.016 | -5.265 | 0.000 | |

| 注:P < 0.05表示显著相关;P < 0.01表示极显著相关。Note: P < 0.05 indicates a significant correlation, and P < 0.01 indicates a highly significant correlation. | ||||||

对植物群落谱系结构的研究有助于探讨群落物种组成及构建成因等有关生态学过程。净谱系亲缘关系指数和净最近种间亲缘关系指数是两个谱系结构参数,二者正负一致决定群落中的物种是否具有谱系结构,若一致具有谱系结构,不一致就无法判断谱系结构[14]。如果群落具有一定的谱系结构,净谱系亲缘关系指数和净最近种间亲缘关系指数通常可被用于检验影响群落谱系结构的环境过滤和竞争排斥两种重要生态学机制是否存在[15]。

东北红豆杉林植物群落表现出一定的谱系结构(74%正负一致),并没有发现谱系随机的格局,表明了生态位理论在东北红豆杉林植物群落构建的生态学过程中起主导作用,这与从物种分布角度分析群落构建的生态学过程结果一致[10]。已有研究表明,空间尺度是影响植物群落谱系结构的重要参数,在大于100 m2的尺度下,群落的谱系结构都是聚集的,随着尺度的增大,群落谱系结构聚集程度越来越高,说明环境过滤成为影响群落谱系结构的主导因素;在小于100 m2的尺度下,谱系发散更为常见[16],也有部分研究得出了不一致的结论,在小尺度(20 m×20 m)上除了表现为谱系聚集[17],还呈现谱系发散和谱系随机[18],说明竞争排斥和中性作用成为影响群落谱系结构的主导因素。本研究在20 m×20 m尺度上的东北红豆杉林群落中木本植物有44.96%的样方群落谱系结构呈谱系发散格局,29.60%的样方群落谱系结构呈谱系聚集格局;乔木层(34.24%)和灌木层(25.12%)的样方呈谱系聚集格局,乔木层(46.40%)和灌木层(46.08%)的样方呈谱系发散格局,这与刘巍等[19]、廉敏等[20]的研究结果一致。样地内同时呈现谱系发散和谱系聚集的格局,可能是因为东北红豆杉林植物群落的构建是由环境过滤和负密度制约共同作用影响的,亲缘关系较近的物种可能受到环境过滤的影响呈现聚集状态,亲缘关系较远的物种受竞争排斥作用影响呈现谱系分散的格局,净谱系亲缘关系指数和净最近种间亲缘关系指数正负不一致,不能判断物种的谱系结构,可能是因为东北红豆杉林植物群落同时受到竞争排斥与环境过滤作用相互平衡导致[17]。

3.2 谱系结构与物种多样性的相关性物种多样性反映了物种丰富度的高低,谱系结构是从亲缘关系的角度解释了物种的进化历程,反映了生态学过程,物种多样性与谱系结构是生物多样性的两个重要维度,在保护生物学研究领域有着重要的地位[21-22]。东北红豆杉林群落乔灌木层的谱系多样性指数与物种丰富度指数之间存在显著的正相关关系(P < 0.05),净谱系亲缘关系指数和净最近种间亲缘关系指数与物种丰富度指数、Shannon-Wiener多样性指数和Pielou均匀度指数呈现显著的正相关或者负相关(P < 0.05)关系,说明了物种多样性对群落谱系结构具有一定影响,这可能是由于不同物种在资源利用上存在差异,物种多样性越高,种间相互促进作用越强,使资源获得最大的利用效率,从而使木本植物群落谱系结构呈现谱系聚集;相反,随着物种数量的增加,当可利用的资源有限时,木本植物亲缘关系相近的物种之间竞争排斥,同时受到密度制约影响,导致存活的个体谱系距离变远,因此,呈现谱系发散。灌木层的净谱系亲缘关系指数与物种多样性无明显相关性,可能是由于在东北红豆杉林植物群落中,近缘物种经过激烈的种间资源竞争和死亡淘汰,存活个体多经过强烈的生态位分化,资源相对较为丰富导致的[23]。这与李梦佳等[24]在戴云山南坡森林的研究结论一致,与陈欢欢等[5]在川西亚高山林下乔灌草的研究结论不一致。相关研究表明,海拔因子是长白山群落谱系多样性与物种多样性结构变化的主要驱动因素[25]。在本研究中,海拔、坡度均不是影响乔灌层多样性的主导因子,这可能是由于海拔变幅较小、坡度较缓,因地形因子而导致的林下微环境差异不明显。本研究样地处在低海拔地区,水热条件较为适宜大多数物种存活,占据相似生态位的物种之间竞争激烈,生态位分化起主导作用,共存物种之间亲缘关系相对较远,从而导致谱系结构呈现发散。土壤养分含量是影响物种多样性和谱系多样性的关键因素,土壤条件相当于环境筛,东北红豆杉林群落中近缘物种之间往往存在着相互促进作用,这样可以提高群落内共存物种抵御环境筛的能力,可以更好地适应东北红豆杉林群落的环境,这也是导致谱系结构聚集的重要原因。目前,植物群落谱系结构(谱系多样性)与物种多样性之间的关系存在着争议,有学者提出两者之间存在着显著的正相关或者负相关的观点[26-28],也有学者提出谱系结构(谱系多样性)与物种多样性是生物多样性两个独立维度的假说[5, 22],本研究结果验证了植物群落谱系结构(谱系多样性)与物种多样性之间存在着显著的正相关或者负相关的观点。说明物种多样性指数在一定程度上可用于评估和预测群落的谱系多样性,即在一定程度上物种多样性可较为准确地度量生物多样性。

综上所述,东北红豆杉林群落植物谱系结构存在竞争排斥和生境过滤两种生态过程共同作用的结果,物种多样性与谱系多样性、净谱系亲缘关系指数和净最近种间亲缘关系指数紧密相关。因此,建议在进行东北红豆杉林群落植物多样性保护时,既要考虑物种的丰富度高低,同时还要考虑物种在进化历史上的关键地位[29]。从物种多样性、群落谱系多样性与谱系结构及其相关性的角度出发,更利于穆棱东北红豆杉国家级自然保护区群落物种的保护。

| [1] |

程毅康, 张辉, 王旭, 等. 功能多样性和谱系多样性对热带云雾林群落构建的影响[J]. 植物生态学报, 2019, 43(3): 217-226. |

| [2] |

徐璐, 刘旻霞, 穆若兰, 等. 高寒草甸植物群落谱系结构与多样性格局[J]. 中国环境科学, 2021, 41(3): 1 387-1 397. |

| [3] |

王诗韵, 吕光辉, 蒋腊梅, 等. 不同尺度下艾比湖典型植物群落功能多样性和系统发育多样性研究[J]. 生态环境学报, 2020, 29(5): 889-900. |

| [4] |

陈博, 江蓝, 谢子扬, 等. 格氏栲天然林林窗植物物种多样性与系统发育多样性[J]. 生物多样性, 2021, 29(4): 439-448. |

| [5] |

陈欢欢, 许格希, 马凡强, 等. 川西亚高山暗针叶林及其采伐次生林林下分层谱系结构[J]. 林业科学, 2020, 56(7): 1-11. |

| [6] |

周志强, 刘彤, 袁继连. 黑龙江穆棱天然东北红豆杉种群资源特征研究[J]. 植物生态学报, 2004, 28(4): 476-482. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.2004.04.005 |

| [7] |

刘丹, 郭忠玲, 崔晓阳, 等. 5种东北红豆杉植物群丛及其物种多样性的比较[J]. 生物多样性, 2020, 28(3): 340-349. |

| [8] |

董明珠, 王立涛, 吕慕洁, 等. 濒危植物野生东北红豆杉群落特征及保护策略[J]. 植物研究, 2020, 40(3): 416-423. |

| [9] |

刁云飞, 刘延坤, 刘玉龙, 等. 穆棱东北红豆杉种群结构特征[J]. 中国科学: 生命科学, 2020, 50(4): 391-397. |

| [10] |

刁云飞, 金光泽, 田松岩, 等. 黑龙江省穆棱东北红豆杉林物种组成与群落结构[J]. 林业科学, 2016, 52(5): 26-36. |

| [11] |

ZANNE A E, TANK D C, CORNWELL W K, et al. Three keys to the radiation of angiosperms into freezing environments[J]. Nature, 2014, 506(7 486): 89-92. |

| [12] |

WEBB C O, ACKERLY D D, KEMBEL S W. Phylocom: software for the analysis of phylogenetic community structure and trait evolution[J]. Bioinformatics, 2008, 24(18): 2 098-2 100. DOI:10.1093/bioinformatics/btn358 |

| [13] |

王盾, 王建兵, 郑丽燕, 等. 惠州西湖风景区消落带植物群落物种组成及多样性[J]. 森林与环境学报, 2020, 40(6): 605-611. |

| [14] |

白家烨, 刘卫华, 赵冰清, 等. 芦芽山荷叶坪亚高山草甸生物多样性[J]. 应用生态学报, 2018, 29(2): 389-396. |

| [15] |

柴永福, 岳明. 植物群落构建机制研究进展[J]. 生态学报, 2016, 36(15): 4 557-4 572. |

| [16] |

张奎汉, 鲍大川, 郭屹立, 等. 后河自然保护区珍稀植物群落谱系结构的时空变化[J]. 植物科学学报, 2013, 31(5): 454-460. |

| [17] |

姜晓燕, 梁林峰, 毕润成, 等. 山西霍山植物群落谱系结构的空间格局[J]. 西北植物学报, 2016, 36(12): 2 505-2 512. |

| [18] |

任思远, 王婷, 祝燕, 等. 暖温带-北亚热带过渡带落叶阔叶林群落不同径级系统发育结构的变化[J]. 生物多样性, 2014, 22(5): 574-582. |

| [19] |

刘巍, 曹伟. 长白山植物群落谱系结构及环境因子对其的影响[J]. 干旱区资源与环境, 2013, 27(5): 63-68. |

| [20] |

廉敏, 铁军. 山西陵川南方红豆杉自然保护区鹅耳枥植物群落谱系结构特征[J]. 生态学报, 2020, 40(7): 2 267-2 276. |

| [21] |

马克平. 生物多样性科学的热点问题[J]. 生物多样性, 2016, 24(1): 1-2. |

| [22] |

PAVOINE S, MARCON E, RICOTTA C. 'Equivalent numbers' for species, phylogenetic or functional diversity in a nested hierarchy of multiple scales[J]. Methods in Ecology and Evolution, 2016, 7(10): 1 152-1 163. DOI:10.1111/2041-210X.12591 |

| [23] |

杨紫玲, 田民霞, 喻舞阳, 等. 不同空间尺度西藏色季拉山急尖长苞冷杉群落谱系结构特征[J]. 应用生态学报, 2020, 31(5): 1 505-1 510. |

| [24] |

李梦佳, 何中声, 江蓝, 等. 戴云山物种多样性与系统发育多样性海拔梯度分布格局及驱动因子[J]. 生态学报, 2021, 41(3): 1 148-1 157. |

| [25] |

FOREST F, GRENYER R, ROUGET M, et al. Preserving the evolutionary potential of floras in biodiversity hotspots[J]. Nature, 2007, 445(7 129): 757-760. |

| [26] |

QIAN H, HAO Z Q, ZHANG J. Phylogenetic structure and phylogenetic diversity of angiosperm assemblages in forests along an elevational gradient in Changbaishan, China[J]. Journal of Plant Ecology, 2014, 7(2): 154-165. DOI:10.1093/jpe/rtt072 |

| [27] |

SWENSON N G, ERICKSON D L, MI X C, et al. Phylogenetic and functional alpha and beta diversity in temperate and tropical tree communities[J]. Ecology, 2012, 93(S8): 112-125. |

| [28] |

FAITH D P. Biodiversity's option value: a comment on Maier (2018)[J]. Ambio, 2018, 47(6): 735-736. DOI:10.1007/s13280-018-1069-0 |

| [29] |

彭丹晓, 鲁丽敏, 陈之端. 区域生命之树及其在植物区系研究中的应用[J]. 生物多样性, 2017, 25(2): 156-162. |

2022, Vol. 42

2022, Vol. 42