文章信息

- 刘淼, 蔡春菊, 赵建诚, 王一, 范少辉

- LIU Miao, CAI Chunju, ZHAO Jiancheng, WANG Yi, FAN Shaohui

- 毛竹林下套种长裙竹荪对林分生长及土壤养分的影响

- Effects of interplanting Dictyophora indusiata under Phyllostachys edulis forests on forest growth and soil nutrients

- 森林与环境学报,2022, 42(2): 158-165.

- Journal of Forest and Environment,2022, 42(2): 158-165.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2022.02.006

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-11-04

- 修回日期: 2022-01-09

2. 四川长宁竹林生态系统国家定位观测研究站, 四川 宜宾 644000;

3. 浙江省林业科学研究院, 浙江 杭州 310023

2. Changning Bamboo Forest Ecosystem Research Station, Yibin, Sichuan 644000, China;

3. Zhejiang Academy of Forestry, Hangzhou, Zhejiang 310023, China

毛竹(Phallstachys edulis)是我国重要的生态经济竹种。近年来,随着劳动力成本的逐年上升和笋竹加工业的萎缩,传统单一的毛竹林经营收益大幅度下降,竹农经营的积极性和效益受到严重影响[1],而且随着毛竹林经营技术的发展和经营水平的提高,竹材和竹笋产量已达到较高水平,经济产出增长率下降,限制了竹林资源培育及竹产业的高质量发展[2]。立体复合经营为解决毛竹林经营中存在的问题提供了有效途径[3-4]。竹菌复合经营是一种见效快、经济效益高的竹林立体复合经营模式,毛竹林套种食用菌后残余基质与菌渣的分解会对土壤养分含量产生影响[5]。毛竹生长所需的养分主要来自于土壤,因此土壤养分对毛竹生长发育起关键作用[6]。然而,现有的竹菌复合经营大多以经济效益为主要目标,相关研究也集中在通过套种食用菌提升竹林产品产量和质量等方面[7-11],且这些研究只是短周期的,缺乏连续性试验,关于套种食用菌对毛竹林土壤养分的影响及其与竹林生长和土壤养分间的关系等尚不明确。竹屑作为竹林生产的剩余物,含有丰富的营养,以竹屑为主要材料栽培食用菌,节约成本,保护环境,兼具经济和生态意义,充分利用竹屑资源可减少资源消耗,但由于利用竹屑栽培食用菌的时间较短,相关研究少,技术瓶颈亟待解决[12]。因此,研究不同基质下毛竹林下套种长裙竹荪(Dictyophora indusiata)对林分生长和土壤养分的影响,可为竹菌立体高值化经营模式筛选提供科学依据。

1 材料与方法 1.1 试验地概况试验地位于浙江省德清县莫干山镇筏头乡瑶坞村(30°32′53.89″N,119°55′1.27″E),属亚热带季风气候,降水量丰富,年平均降水量为1 384.404 mm,年平均气温为16.97 ℃,土壤类型以红壤土为主[13]。试验林为集中连片的毛竹纯林,l、2、3度竹各占l/3,大小年明显,均为传统经营模式,采取人工经营管理措施,包括清除林内灌木和草本、采挖春笋和冬笋、采伐竹材,未进行施肥。

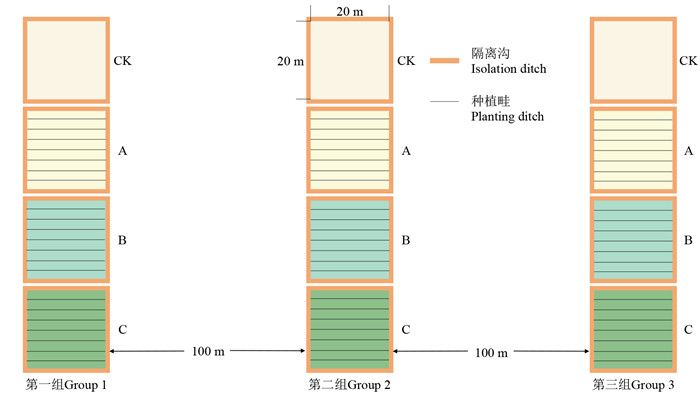

1.2 试验设计与处理采用随机区组试验设计,以不套种食用菌的样地作为对照,清除林下杂草、灌木,于2019年1月11日对试验林进行采伐立竹,调整竹林郁闭度至0.7左右,其后试验林中不进行任何经营活动,在试验林中设置3组固定样地,每组相隔100 m,每组固定样地分设3块20 m×20 m样地(四周有深0.5 m隔离沟),分别铺设3种不同配比的基质(A.100%砻糠、B.50%砻糠+50%竹屑、C.100%竹屑),其中A为生产上常用的长裙竹荪种植基质,B、C为不同比例的竹屑基质。试验设计见图 1。在种植前60 d将基质与辅料(尿素0.5%、过磷酸1%、轻质碳酸氢钙1%、石膏粉0.5%)搅拌均匀,浇透水后建堆覆薄膜发酵。在样地内沿水平带走向挖长20 m、宽0.4 m、深0.2 m的畦,每个重复畦相隔0.5 m,畦上铺设发酵好的基质,采用3层料2层种的方式种植长裙竹荪,菌种拌碎为拇指大小的块状,先将2/3的基质铺设在畦床上,撒上1/3菌种,再铺设1/3基质,撒上2/3菌种,在菌种上撒剩余基质,以盖住菌种为宜,后覆土3~4 cm[14],基质用量为1.5 kg·hm-2,菌种2包。同时每组固定样地设置1块四周有深0.5 m隔离沟的20 m×20 m对照样地(CK)。竹荪种植开始时间为2019年4月21日,于当年6月上旬开始采收,11月上旬采收结束。样地概况见表 1。

|

注:CK.对照;A.100%砻糠;B.50%砻糠+50%竹屑;C.100%竹屑。 Note:CK: control;A. 100% rice husk;B. 50% rice husk+50% bamboo shavings;and C. 100% bamboo shavings. 图 1 试验设计 Fig. 1 Experimental design |

| 处理Treatment | 密度Density /(individual·hm-2) | 平均胸径Mean DBH/cm | 平均高Mean height/m |

| CK | 1 943±69 | 9.34±0.47 | 14.22±1.26 |

| A | 2 067±90 | 9.14±0.15 | 15.08±1.65 |

| B | 2 017±88 | 9.30±0.52 | 14.67±1.32 |

| C | 2 038±75 | 9.41±0.45 | 14.72±1.59 |

于2020年4—5月毛竹出笋期统计样地内所有春笋,记录出笋数量、退笋数量;于当年11月对所有新竹进行每木检尺,记录新生竹数量、胸径。于2020年6月上旬开始统计采收的长裙竹荪鲜质量至采收结束。

在对照样地中,除去地表覆盖的凋落物,在套种样地的种植畦中,除去土壤表层覆盖的凋落物与基质,用土钻采用5点混合取样法,在样地四周和中间取5个样点0~20 cm土层的土壤,土壤样品除去杂质混合后编号带回实验室,每份质量约为1kg,自然风干过筛测定土壤pH值和有机质、全氮、全磷、全钾、碱解氮、有效磷、速效钾等含量,土壤pH值的测定采用电位法,土壤有机质含量的测定采用重铬酸钾氧化-外加热法,全氮含量的测定采用凯氏定氮法,碱解氮含量的测定采用碱解扩散法,全磷含量的测定采用钼锑抗比色法,有效磷含量的测定采用HCl-H2SO4浸提法,全钾含量的测定采用NaOH熔融法,速效钾含量的测定采用火焰光度法[15]。采样时间见表 2。

| 编号Number | 采样时间Sampling time | 间隔时间Interval time |

| I | 2019-05-27 | 套种后1个月1 month after interplanting |

| II | 2019-11-04 | 套种后7个月7 month after interplanting |

| III | 2020-05-12 | 套种后13个月13 month after interplanting |

| IV | 2020-11-07 | 套种后19个月19 month after interplanting |

数据整理和图表制作通过Excel 2016软件完成,通过SPSS 26.0软件进行单因素方差分析、Duncan分析、相关性分析和最小显著性检验,土壤综合评价采用主成分分析法。

1.4.1 土壤测定指标的标准化处理参照范少辉等[16]的方法,由于各评价指标实测数据的量纲不同,首先对各指标进行无量纲化处理,采用离差标准化法,即将各评价指标的实测值减去该指标的最小值,然后除以该指标的极差,得到其在0~1之间的无量纲值(即隶属度),详见公式(1)。

| $ F\left( {{X_i}} \right){\rm{ = }}({X_{ij}} - {X_{i,}}_{{\rm{min}}})({X_{i,}}_{{\rm{max}}} - {X_{i,}}_{{\rm{min}}}) $ | (1) |

式中:F(Xi)为隶属度,Xij为第i项因子平均值,Xi,min为第i项因子中的最小值,Xi,max为第i项因子中的最大值,i为评价指标的个数。

1.4.2 土壤质量综合指数计算运用SPSS 26.0软件进行主成分分析得到主成分的载荷矩阵,并计算各主成分因子贡献率、累积贡献率和公因子方差。根据因子提取条件,提取并保留特征值大于1的主成分,然后,根据负荷量从8个指标中筛选出对土壤质量影响较大的指标进行土壤质量综合评价。根据各因子的作用大小,利用公因子方差确定权重,详见公式(2)。

| $ {W_i}{\rm{ = }}{C_i}/\sum\limits_{i{\rm{ = }}1}^n {{C_i}} $ | (2) |

式中:Wi为第i个指标的权重,Ci为第i个指标的公因子方差。

根据筛选出的评价指标的隶属度和权重,采用加权综合指数法和模糊数学中的加乘法则,计算毛竹林不同套种模式土壤质量综合指数,详见公式(3)。

| $ F{\rm{ = }}\sum\limits_{i{\rm{ = }}1}^n {{W_{_i}} \times F({X_i})} $ | (3) |

式中:F为土壤质量综合指数。

2 结果与分析 2.1 毛竹林套种竹荪对出笋和新竹质量的影响如表 3所示,与对照样地比,各处理的出笋数、退笋数、成竹数均表现出显著差异(P<0.05)。不同套种模式间出笋数表现为C>A>B>CK,退笋数表现出C>A>CK>B,成竹数量表现为C>B>A>CK,套种样地内出笋及成竹数量是对照样地的1.125~1.375倍。

| 处理Treatment | 出笋数Number of shoots/(PCs·hm-2) | 退笋数Number of shoots returned/(PCs·hm-2) | 成竹数Number of grown bamboos/(PCs·hm-2) |

| CK | 1 600±100.00c | 132±11.24b | 1 468±115.47b |

| A | 1 866±115.47ab | 133±10.75b | 1 733±132.00a |

| B | 1 858±100.00ab | 58±5.34c | 1 800±129.76a |

| C | 2 200±346.41a | 267±15.73a | 1 933±230.94a |

| 注:CK.对照;A.100%砻糠;B.50%砻糠+50%竹屑;C.100%竹屑;不同的小写字母表示不同处理之间存在差异。Note:CK. control;A. 100% rice husk;B. 50% rice husk+50% bamboo shavings;and C. 100% bamboo shavings;different lowercase letters indicate the differences between different treatments. | |||

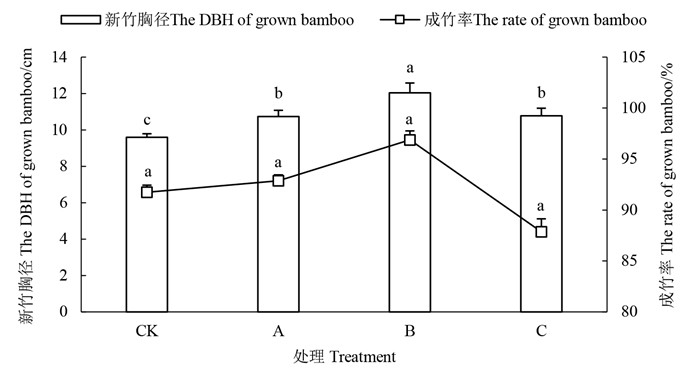

如图 2所示,不同处理间成竹率差异不显著(P>0.05)。不同处理间新竹胸径表现出B>C>A>CK,差异显著(P<0.05)。最大为12.04 cm,较对照样地增加了25.55%。对胸径分析发现,套种竹荪显著提高了新生竹胸径,套种竹荪样地均显著高于对照样地(P<0.05)。

|

注:CK.对照;A.100%砻糠;B.50%砻糠+50%竹屑;C.100%竹屑;不同小写字母表示不同处理之间存在差异。 Note:CK. control;A. 100% rice husk;B. 50% rice husk+50% bamboo shavings;and C. 100% bamboo shavings;different lowercase letters indicate the differences between different treatments. 图 2 不同处理毛竹林新竹胸径和成竹率 Fig. 2 The rate and DBH of grown bamboo in different treatments of Moso forests |

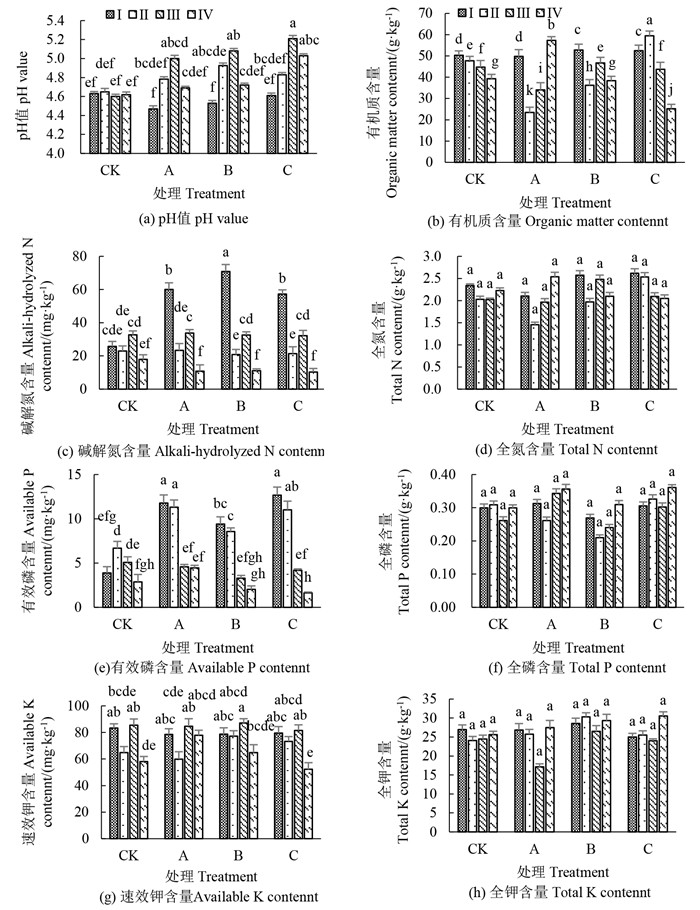

毛竹林套种竹荪后不同时期土壤养分的动态变化见图 3。方差分析表明,各处理毛竹林的土壤pH值差异显著(P<0.05)。随着时间增加,不同处理间土壤pH值表现均呈现先升高后降低趋势,且均以套种后13个月的最高。A、B、C处理在套种后7、13、19个月均显著高于同时期的对照。A处理在套种后7、13、19个月比对照分别提高2.87%、8.69%、1.52%;B处理在套种后7、13、19个月比对照分别提高5.95%、10.43%、2.16%;C处理在套种后7、13、19个月比对照分别提高3.87%、13.26%、8.87%。套种长裙竹荪后土壤酸化得到改善。

|

注:CK.对照;A.100%砻糠;B.50%砻糠+50%竹屑;C.100%竹屑;不同小写字母表示不同处理之间存在差异。 Note:CK. control;A. 100% rice husk;B. 50% rice husk+50% bamboo shavings;and C. 100% bamboo shavings;different lowercase letters indicate the differences between different treatments. 图 3 不同时期套种毛竹林土壤养分的变化 Fig. 3 Changes in soil nutrients in Moso forests in different periods |

各处理间土壤有机质含量差异显著(P<0.05)。其中,A处理在套种后19个月土壤有机质含量最高,比对照显著增加45.91%;B处理在套种后1个月土壤有机质含量最高,比对照显著增加4.79%;C处理在套种后7个月土壤有机质含量最高,比对照显著增加24.52%。

方差分析表明,各处理毛竹林的土壤全氮、全磷、全钾含量均无显著差异。但各处理间土壤有效养分含量变化与全量养分不同。

不同处理间毛竹林的土壤碱解氮含量存在显著差异(P<0.05)。随着时间增加,土壤碱解氮含量表现为A、B、C处理均呈现先下降再上升后下降的趋势,均以套种后1个月的最高,A、B、C处理在套种后1个月比对照分别提高133.33%、175.68%、122.66%,且均以套种后19个月的最低,A、B、C处理在套种后19个月比对照分别降低39.37%、38.26%、42.23%。

各处理间土壤有效磷含量差异显著(P<0.05)。随着时间增加,A、B、C处理均表现为下降的趋势。A、B、C处理在套种后1、7个月均显著高于同时期的对照。A、B、C处理在套种后1个月比对照分别提高203.71%、142.33%、226.76%,在套种后7个月比对照分别提高69.633%、28.31%、65.20%。

土壤速效钾含量在各处理间存在显著差异(P<0.05)。随着时间增加,土壤速效钾含量表现为A、B、C处理均呈现先下降再上升后下降的趋势,且均以套种后13个月的最高。A在套种后19个月,B处理在套种后7、13、19个月,C处理在套种后7个月均显著高于同时期的对照。

2.3 毛竹林套种竹荪后土壤质量综合评价由表 4可知,F1、F2、F3前3个主成分的特征值大于1,其累积贡献率为79.087%,几乎包含了原始数据的全部信息量。第1主成分的特征值为3.035,据此可知8个指标对土壤质量的影响由大到小表现为X4>X8>X6>X3>X7>X1>X5>X2,从中筛选出对土壤质量影响最大的4个因子,分别为碱解氮(X3)、全氮(X4)、全磷(X6)和全钾(X8)。

| 指标Indicator | 主成分因子负荷量Principal component factor load | 公因子方差Communality | 权重Weight | ||

| F1 | F2 | F3 | |||

| X1 | 0.021 | -0.758 | -0.050 | 0.578 | 0.091 |

| X2 | -0.040 | 0.389 | 0.671 | 0.604 | 0.095 |

| X3 | 0.619 | 0.597 | -0.348 | 0.860 | 0.136 |

| X4 | 0.959 | 0.010 | 0.033 | 0.922 | 0.146 |

| X5 | -0.005 | 0.446 | -0.702 | 0.691 | 0.109 |

| X6 | 0.924 | -0.230 | 0.134 | 0.925 | 0.146 |

| X7 | 0.090 | 0.848 | 0.314 | 0.826 | 0.131 |

| X8 | 0.932 | -0.224 | 0.061 | 0.922 | 0.146 |

| 特征值Eigenvalue | 3.035 | 2.103 | 1.188 | ||

| 贡献率Rate of contribution/% | 37.944 | 26.294 | 14.849 | ||

| 累积贡献率Accumulating contribution/% | 37.944 | 64.237 | 79.087 | ||

| 注:X1.pH值;X2.有机质;X3.碱解氮;X4.全氮;X5.有效磷;X6.全磷;X7.速效钾;X8.全钾。Note:X1.pH value;X2.organic matter;X3.alkali-hydrolyzed nitrogen;X4.total nitrogen;X5.available phosphorus;X6.total phosphorus;X7.available potassium;X8.total potassium. | |||||

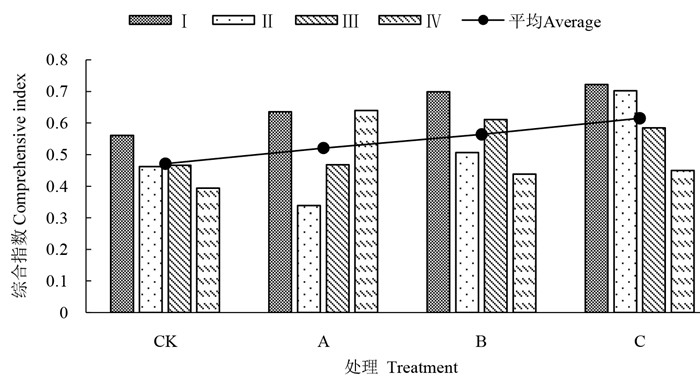

不同套种模式毛竹林土壤质量综合指数随时间的变化趋势如图 4所示。土壤质量与毛竹林下套种竹荪基质种类有较大关系,各套种模式毛竹林土壤质量综合指数大小顺序为C(0.615)>B(0.564)>A(0.521)>CK(0.471),套种后毛竹林土壤质量综合指数均高于CK,套种长裙竹荪可以提高毛竹林土壤质量。在不同时期,B、C处理土壤质量综合指数均高于CK,其中B处理在各时期比CK分别高0.138、0.044、0.144、0.044,C处理在各时期比CK分别高0.161、0.240、0.118、0.056;A处理在套种后1、13、19个月高于CK,分别高0.075、0.001、0.246。

|

注:CK.对照;A.100%砻糠;B.50%砻糠+50%竹屑;C.100%竹屑。 Note:CK. control;A. 100% rice husk;B. 50% rice husk +50% bamboo shavings;and C. 100% bamboo shavings. 图 4 不同处理毛竹林土壤质量综合指数 Fig. 4 The comprehensive soil quality index of Moso forests with different treatments |

长裙竹荪产量及性状对比(单批次)如表 5所示。竹荪田间栽培生产中常用的基质为100%砻糠,单位面积产菇数为338.47个·hm-2,平均鲜质量为20.27 kg·hm-2,统计结果表明,与实际生产相比,试验地3种基质竹荪的产量与出菇情况均正常,且均高于实际生产,其中,B处理产菇数、平均鲜质量、出菇情况均为最佳,其次为C处理。

| 处理Treatment | 产菇数Number of D. indusiata produced/(individual·hm-2) | 平均鲜质量Average fresh weight/(kg·hm-2) | 出菇描述Product description |

| A | 368.80±17.53 | 22.13±0.93 | 正常出菇Normal production |

| B | 413.33±19.07 | 26.67±1.02 | 正常出菇Normal production |

| C | 395.47±16.93 | 23.73±0.67 | 正常出菇Normal production |

| 注:A.100%砻糠;B.50%砻糠+50%竹屑;C.100%竹屑。Note:A. 100% rice husk;B. 50% rice husk+50% bamboo shavings;and C. 100% bamboo shavings. | |||

本研究中,3种基质(A.100%砻糠、B.50%砻糠+50%竹屑、C.100%竹屑)下套种长裙竹荪均促进了出笋、成竹和新竹胸径的增加,这一研究结果表明,毛竹林下套种长裙竹荪对毛竹生长起促进作用,这与应国华等[17]的研究结果一致。对出笋与新竹促进作用最大的基质分别为C和B。与对照样地相比,套种样地内进行了种植沟耕挖,为笋竹生长提供了疏松的空间,这使得春笋与新竹生长所需自然条件优于对照毛竹林,李翀等[18]研究发现适当的经营管理措施可以有效改善竹林立地条件,提高毛竹生理代谢活动能力,进而对笋竹的后续生长产生影响。

毛竹林采笋伐竹且枯枝落叶较少导致土壤养分回归减少,套种竹荪后基质菌渣的腐解可以补充土壤有机质和氮、磷、钾等元素,改善毛竹的生长环境,提高毛竹林生产力。研究区位于亚热带,土壤酸性强[19],本研究发现,A、B、C处理土壤pH值显著高于对照,说明套种长裙竹荪后土壤酸化程度减轻,这与杨顺强等[20]对葡萄(Vitis vinifera L.)林下栽培不同食用菌的研究结果一致。本研究中A、B、C处理在不同时期与对照相比土壤有机质、碱解氮、有效磷和速效钾含量显著增加,与龚臣等[21]、柳霖等[22]的研究结果一致,菌渣、基质和毛竹林枯枝落叶混合分解产生促进作用,增加了营养元素的释放[23],同时不同基质分解速度的差异导致不同时期土壤环境的不同。土壤全量养分含量均无显著差异,这与张秀珍等[24]、商丽蓉等[25]的研究结果一致,说明基质与菌渣的分解为毛竹林和竹荪生长提供了稳定的全量养分。本研究中套种后1、7个月的土壤有机质和速效养分含量普遍高于套种后13、19个月,这可能是由于毛竹是大径竹种,套种13个月后正好是第2年5月份,发笋成竹期,林地养分消耗量大,林分生物量提高后从土壤中吸收的养分也增加,随着时间的增加,基质与分解产生的养分被毛竹和竹荪的生长所消耗,腐殖质的减少降低了土壤肥力[26],同时降雨冲刷土壤表层,表层土壤速效养分含量最高,造成土壤养分流失[27]。土壤中基质和菌渣的分解转化是一个长期过程,因此基质和菌渣对土壤养分含量的转化速率和影响机理有待进一步试验。

不同处理土壤质量综合评价结果为C>B>A>CK,且在套种后1、13、19个月套种竹荪的毛竹林土壤质量综合指数均高于CK,套种长裙竹荪能够持续改善毛竹林土壤质量,这与以往研究结果相同[28-29]。以往研究仅探讨了竹荪采收完成阶段土壤养分的变化,本研究结果证明了套种长裙竹荪后土壤养分的长期变化对土壤质量的变化产生持续影响,改善了土壤综合质量[30]。本研究仅从土壤pH值和养分等方面探讨套种后土壤质量的变化,今后还需从林下植被、土壤生物和环境因子等方面进行综合评价,为毛竹林下套种长裙竹荪提供更加科学的依据。

4 结论综上可知,套种长裙竹荪不仅能够提高林下空间利用率,提高经济产出;还能促进毛竹生长,缓解了土壤酸化程度,提高土壤养分有效性,改善土壤综合质量。本研究对毛竹林套种竹荪后1、7、13和19个月的毛竹生长与土壤养分指标特征进行了探讨,今后,将持续开展毛竹林下套种长裙竹荪后基质分解与养分归还、套种轮作期等方面的相关研究,深入阐明套种长裙竹荪对毛竹林及土壤环境的相互影响机制。

| [1] |

范少辉, 刘广路, 苏文会, 等. 竹林培育研究进展[J]. 林业科学研究, 2018, 31(1): 137-144. |

| [2] |

李延军, 许斌, 张齐生, 等. 我国竹材加工产业现状与对策分析[J]. 林业工程学报, 2016, 1(1): 2-7. |

| [3] |

萧江华. 中国竹林经营学[M]. 北京: 科学出版社, 2010.

|

| [4] |

樊艳荣, 陈双林. 商品竹林植物型复合经营理论与实践及其研究进展[J]. 竹子研究汇刊, 2012, 31(1): 57-62. DOI:10.3969/j.issn.1000-6567.2012.01.013 |

| [5] |

温广蝉, 叶正钱, 王旭东, 等. 菌渣还田对稻田土壤养分动态变化的影响[J]. 水土保持学报, 2012, 26(3): 82-86. |

| [6] |

夏传格, 宁晨, 罗赵慧, 等. 不同年龄毛竹林养分分布及生物循环特征[J]. 生态学报, 2020, 40(11): 3 715-3 725. |

| [7] |

蔡春菊, 范少辉, 刘广路, 等. 竹林复合经营研究和发展现状[J]. 世界竹藤通讯, 2018, 16(5): 47-52. |

| [8] |

李林, 郭红艳, 孙晓杰, 等. 利用大豆秸杆和玉米秸秆栽培灵芝[J]. 食用菌学报, 2021, 28(4): 15-19. |

| [9] |

洪沛, 舒黎黎, 李天来, 等. 光环境对食用菌生长发育的影响[J]. 食用菌学报, 2021, 28(4): 108-115. |

| [10] |

童龙, 李红艳, 刘小明, 等. 不同栽培基料对竹荪农艺性状和主要营养成分的影响[J]. 南京林业大学学报(自然科学版), 2021, 45(3): 30-36. |

| [11] |

柳丽萍, 钱文春, 占鹏飞, 等. 不同基质和干燥方法对大球盖菇营养成分的影响[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2018, 40(2): 8-13. |

| [12] |

彭超, 蔡春菊, 涂佳, 等. 以竹屑为主要培养基质的食用菌营养成分差异及评价[J]. 热带作物学报, 2021, 42(7): 2 052-2 058. |

| [13] |

王正兴, 李芳. 浙江毛竹叶绿素野外测量与实验室分析数据集(2018)[J]. 全球变化数据学报, 2019, 3(2): 194-199. |

| [14] |

应国华, 吕明亮, 何林, 等. 毛竹林下棘托竹荪栽培基质配方筛选[J]. 食用菌学报, 2014, 21(3): 32-35. DOI:10.3969/j.issn.1005-9873.2014.03.008 |

| [15] |

刘唯佳, 毛昆明, 唐祺超, 等. 菌渣替代部分化肥养分施用对土壤养分含量及稻麦产量的影响[J]. 四川农业大学学报, 2021, 39(3): 323-330, 340. |

| [16] |

范少辉, 赵建诚, 苏文会, 等. 不同密度毛竹林土壤质量综合评价[J]. 林业科学, 2015, 51(10): 1-9. |

| [17] |

应国华, 吕明亮, 何林, 等. 毛竹林下栽培棘托竹荪对笋竹及土壤的影响[J]. 浙江林业科技, 2014, 34(6): 65-67. DOI:10.3969/j.issn.1001-3776.2014.06.014 |

| [18] |

李翀, 周国模, 施拥军, 等. 毛竹林老竹水平和经营措施对新竹发育质量的影响[J]. 生态学报, 2016, 36(8): 2 243-2 254. |

| [19] |

MO J M, BROWN S, XUE J H, et al. Response of litter decomposition to simulated N deposition in disturbed, rehabilitated and mature forests in subtropical China[J]. Plant Soil, 2006, 282(1): 135-151. |

| [20] |

杨顺强, 程立君, 赵启君, 等. 葡萄林下栽培不同食用菌的效应[J]. 西北农业学报, 2020, 29(7): 1 045-1 050. |

| [21] |

龚臣, 王旭东, 倪幸, 等. 长期菌渣化肥配施对稻田土壤活性有机碳组分和有效养分的影响[J]. 浙江农林大学学报, 2018, 35(2): 252-260. |

| [22] |

柳霖, 高峰, 韩宁, 等. 基于黑木耳菌渣的生菜栽培基质研究[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版), 2021, 47(4): 492-506. |

| [23] |

任立宁, 刘世荣, 蔡春菊, 等. 川南地区毛竹和林下植被芒箕细根分解特征[J]. 生态学报, 2018, 38(21): 7 638-7 646. |

| [24] |

张秀珍, 刘秉儒, 章家恩, 等. 施用双孢蘑菇菌渣条件下不同开垦年限土壤理化性质与养分特性变化[J]. 中国农学通报, 2012, 28(15): 78-82. |

| [25] |

商丽荣, 仝宗永, 李振松, 等. 蚯蚓粪和菌渣对羊草草原土壤养分及酶活性的影响[J]. 中国农业大学学报, 2019, 24(10): 81-91. DOI:10.11841/j.issn.1007-4333.2019.10.10 |

| [26] |

苏小飞, 郑笑, 马力, 等. 毛竹生产力与土壤营养元素的关系[J]. 福建农林大学学报(自然科学版), 2020, 49(2): 192-198. |

| [27] |

汪庆兵, 李泽波, 张建锋, 等. 浙北毛竹林地表径流氮磷流失特征[J]. 生态学杂志, 2014, 33(9): 2 471-2 477. |

| [28] |

陆娜, 宋吉玲, 闫静. 竹-菇套种模式对毛竹林土壤的影响[J]. 浙江农业科学, 2017, 58(10): 1 717-1 720. |

| [29] |

王波, 沈泉, 朱炜, 等. 套种棘托竹荪对毛竹林土壤理化性质、磷脂脂肪酸特性和酶活性的影响[J]. 林业与环境科学, 2016, 32(4): 28-32. DOI:10.3969/j.issn.1006-4427.2016.04.006 |

| [30] |

李静鹏, 徐明锋, 苏志尧, 等. 不同植被恢复类型的土壤肥力质量评价[J]. 生态学报, 2014, 34(9): 2 297-2 307. |

2022, Vol. 42

2022, Vol. 42