文章信息

- 郑勤敏, 王祖梅, 黄奕铭, 林金石, 黄炎和, 张越

- ZHENG Qinmin, WANG Zumei, HUANG Yiming, LIN Jinshi, HUANG Yanhe, ZHANG Yue

- 东南崩岗侵蚀区崩壁土壤岩土特性的空间分异特征

- Spatial differentiation of geotechnical characteristics of soil in a Benggang gully wall in southeast China

- 森林与环境学报,2022, 42(1): 53-62.

- Journal of Forest and Environment,2022, 42(1): 53-62.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2022.01.007

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-09-12

- 修回日期: 2021-11-30

2. 自然资源部东南生态脆弱区监测修复工程技术创新中心, 福建 福州 350013

2. Technology Innovation Center for Monitoring and Restoration of Ecologically Fragile Areas in Southeast China, Ministry of Natural Resources, Fuzhou, Fujian 350013, China

崩岗是指受到水力和重力的双重作用下,深厚花岗岩风化壳不断坍塌侵蚀形成“崩口”地形,“崩口”下方为冲沟,它是一种由坍塌和冲刷形成的侵蚀地貌[1]。崩岗有着种类繁多、结构复杂、发展迅速等特点,是水土保持中最难治理的水土流失类型之一[2]。根据水利部调查结果显示,崩岗多发生在南方红壤地区,主要包括江西、广东、湖南、福建、湖北、安徽、广西7个省(自治区),共有崩岗23.91万个,各类崩岗面积总和达到了1 220 km2[3]。崩岗的侵蚀量巨大,平均侵蚀模数是土壤剧烈侵蚀标准[>15 kt·(km2·a)-1]的4倍,达到了59 kt·(km2·a)-1[4]。巨大的侵蚀量也对社会经济造成了严重的危害,主要包括:(1)农田遭受损毁导致庄稼减产;(2)破坏水利设施;(3)导致房屋冲毁淹没,造成不必要人员伤亡;(4)使河流堵塞,加大洪水危险隐患;(5)破坏生态,加剧自然灾害[5]。由此可以看出,加强崩岗治理是当今水土保持最重要的研究任务之一,也是红壤丘陵区生态环境保护的迫切需求。

针对崩岗发生的影响因素,前人研究主要集中在气候因素和岩性因素两个方面[6-11]。充沛的降水能加速崩岗的侵蚀,是崩岗形成的重要动力;湿热的气候条件使残积物逐渐增厚,有利于崩岗的形成[6]。岩性是诱发崩岗发生的内在因素,也是影响岩石的风化速度和厚度的重要因素,其中花岗岩含有较多的易风化物质且节理构造发达,容易使雨水渗入,使得岩石风化速度加快,有利于崩岗物质的积累[7]。土壤的机械组成和水的相互作用也是影响崩岗形成的因素之一[8],特别是土壤颗粒组成,直接影响着土壤的力学性质,是影响崩岗发育的根本性物质因素[9]。花岗岩风化壳土壤粗颗粒含量较多、节理构造发达、结构比较疏松,其力学性质易受到水分的影响[10]。花岗岩风化壳中红土层、砂土层和碎屑层土壤的黏粒含量是自上往下减少的,碎屑层水稳性最差且位于各种应力集中的坡脚位置,很容易被冲蚀或遭到破坏,从而造成崩壁的稳定性降低[11]。抗剪强度是描述崩壁稳定性的主要力学指标之一[10-12]。饱和状态下,崩岗土壤的抗剪强度可以用根系密度、砾石含量、粉粒含量和黏粒含量来定量表征[12]。此外,崩岗区土壤的抗剪强度还与土壤的矿物组成相关,主要与铁、铝、锰的含量呈显著正相关,未发生崩岗区土壤的铁、铝、锰等元素含量高于崩岗区土壤,因而未发生崩岗区土壤的力学性质会明显优于崩岗区土壤[13-14]。目前已有部分学者研究了崩岗区土壤理化性质和抗剪强度的关系[12-14],但是较少建立了崩岗土壤抗剪强度的预测模型。此外,大部分研究都是针对崩岗不同土层土壤之间的性质差异研究[13-15],而崩壁土壤崩塌后,原本处于内部的土层暴露,其接触环境发生了改变,而环境条件变化对崩壁壁面表层土壤理化性质和抗剪强度的影响还尚不清楚。

本研究从福建省安溪县典型崩岗侵蚀区采集崩壁3个土层(垂直方向)的表层和内部(水平方向)土壤,对其土壤化学性质、机械组成和抗剪强度进行分析,对比研究崩壁垂直方向和水平方向上土壤化学性质、机械组成以及抗剪强度的差异,确定影响崩壁土壤抗剪强度的关键因素,并建立抗剪强度的预测模型,该研究可以为花岗岩风化区崩岗的防治提供理论依据。

1 材料与方法 1.1 研究区概况研究区位于福建省安溪县龙门镇洋坑村典型崩岗区(24°57′N, 118°03′E)。安溪县属于亚热带季风气候,年均降雨量为1 600~2 000 mm,年均气温16~22 ℃。龙门镇洋坑小流域崩岗分布密度大,共有崩岗226处,侵蚀剧烈,是福建省崩岗最发育的地区之一。该地区土壤主要由花岗岩风化而来且夏季高温多雨,促使岩石形成了较厚的风化壳,其中最厚的风化壳可达50 m[16],风化壳主要由石英颗粒和长英质的黏土矿物构成。

1.2 土样采集与分析 1.2.1 土样采集选取研究区3处具有代表性的崩岗(图 1)作为研究对象,按照风化程度的高低,崩壁土壤可以分为3个土层,分别是红土层、砂土层和碎屑层(图 2)。在崩岗崩壁的红土层、砂土层和碎屑层3个土层上分别随机采集土壤样品,共选取采样点位18个,其中红土层点位为8个,砂土层和碎屑层的采样点位均是5个。每一个采样点位处,分两层采集混合土样(同一个样点采集3个土样混匀组成混合土样),利用土钻垂直于崩壁钻取表层和内部土壤,采样深度为表层0~20 cm、内部20~40 cm(图 2),共采集土壤样品36个。

|

图 1 福建省安溪县洋坑村崩岗区典型样地 Fig. 1 Photographs of Benggang District, Yangkeng Village, Anxi County, Fujian Province |

|

图 2 采样点示意图 Fig. 2 Sample diagram |

采回来的土样在室内风干,研磨后通过2 mm的筛子,留存备用。使用pH计(STARTER 2100, OHAUS Instruments Co., Ltd., Shanghai)以1∶2.5的土水比测量土壤的pH值。使用激光粒度仪(BT—9300ST,中国辽宁贝特氏仪器有限公司)测量土壤样品的粒度分布。土壤有机质采用重铬酸钾外加热法测定。采用连二亚硫酸钠-柠檬酸钠-碳酸氢钠(DCB)法提取土壤游离氧化物;土壤无定形氧化物采用草酸铵缓冲溶液法提取。游离态、无定形态氧化物浓度测定采用电感耦合等离子体发射光谱仪(Optima 8000, PerkinElmer, New York)。

1.3 剪切试验采用四联直剪仪(LH-DDS-4, Nanjing TKA Technology Co., Ltd., Shanghai, China)测定土样的抗剪强度。试验样品的制备:根据自然条件状态下所测得的土壤容重和风干土含水率,用直径61.8 mm、高20.0 mm的环刀制成容重为1.35 g·cm-3剪切试样,用于后期的直接剪切试验。试样制备完成后放置于密封袋中保存24 h,使样品中的水分均匀分布。试样的目标含水率为15%,在法向应力分别为50、100和200 kPa,剪切速率为0.8 mm·min-1下,进行快剪试验。在最大剪切位移为6 mm时,读取软件上的最大切应力,若在剪切过程中切应力曲线无峰值出现,则以剪切位移达到4 mm时的切应力为准[17]。

1.4 数据处理分析 1.4.1 数据计算利用莫尔-库伦方程计算抗剪强度的相关指标[17],公式如下:

| $ \tau=c+\sigma \tan \varphi $ | (1) |

式中:τ表示抗剪强度(kPa);c表示黏聚力(kPa);σ表示剪切破坏面上的法相压应力(kPa);φ表示内摩擦角(°)。

抗剪强度预测值与实测值检验效果通过相关系数(r)和均方根误差(root mean square error, RMSE or ERMS)[18]来检验,其中均方根误差的公式为:

| $ E_{\mathrm{RMS}}=\sqrt{\frac{\sum\limits_{i=1}^{n}\left(X_{\mathrm{obs}, i}-X_{\text {model }, i}\right)^{2}}{n}} $ | (2) |

式中: Xobs, i表示第i次的预测值;Xmodel, i表示第i次的实测值,n表示样点数。

1.4.2 数理统计采用SPSS 18.0软件进行方差分析和相关性分析,分析崩壁不同土层表层和内部土壤之间理化性质的差异以及土壤理化性质与抗剪强度之间的关系,相关性分析采用Pearson相关性分析(双尾检验),土壤理化性质与抗剪强度参数的模型采用逐步回归分析。使用Excel 2016软件进行数据整理和图表绘制。

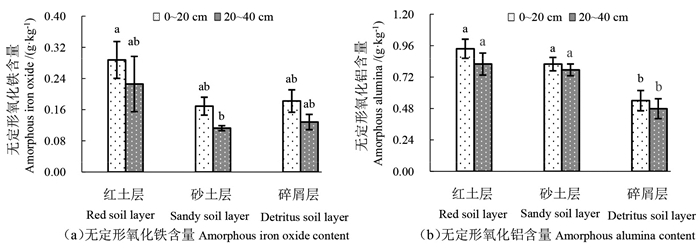

2 结果与分析 2.1 土壤化学性质差异分析 2.1.1 无定形氧化物如图 3(a)所示,红土层、砂土层和碎屑层土壤的无定形氧化铁平均含量分别为0.26、0.14和0.16 g·kg-1,红土层无定形氧化铁平均含量是砂土层的1.86倍,且差异显著。3个土层内部土壤无定形氧化铁含量与表层土壤相比没有显著差异,但均有所下降,分别下降了21.4%、33.42%和29.57%。从图 3(b)可以看出,红土层土壤的无定形氧化铝含量最高;碎屑层土壤的无定形氧化铝含量显著低于红土层和砂土层,比红土层与砂土层的土壤分别下降了42.05%、36.25%。3个土层内部土壤的无定形氧化铝含量比表层土壤分别下降了12.48%、5.35%和11.44%,其中红土层下降幅度最大,但是差异并不显著。

|

注:不同小写字母表示样点之间差异显著(P < 0.05)。Note: different lowercase letters indicate significant differences in the sampling sites(P < 0.05). 图 3 崩壁表层土壤和内部土壤无定形氧化物的含量 Fig. 3 Amorphous iron oxide and amorphous alumina contents of surface soil and internal soil of the gully wall |

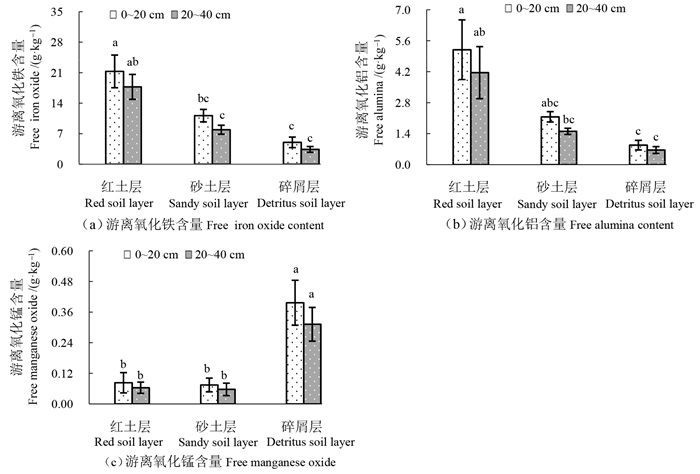

崩岗土壤中游离氧化物主要以游离铁、铝、锰氧化物为主[13-14]。从图 4(a)可以看出,红土层土壤的游离氧化铁平均含量最高,比碎屑层土壤的含量增加了3.64倍,且差异显著。3个土层表层和内部土壤的游离氧化铁含量与无定形氧化物分布规律相似,其内部土壤的游离氧化铁含量较表层土壤没有显著差异,但均有所下降,分别降低了16.67%、29.01%和32.26%。红土层、砂土层和碎屑层土壤的游离氧化铝平均含量分别为4.68、1.84和0.77 g·kg-1[图 4(b)],红土层土壤的游离氧化铝显著高于碎屑层土壤,两者相差6.08倍。对比3个土层表层和内部土壤游离氧化铝含量,发现内部土壤游离氧化铝含量较表层土壤有所减少,减少幅度分别为19.95%、30.33%和5.07%。红土层、砂土层和碎屑层土壤游离氧化锰平均含量分别为0.07、0.07、0.36 g·kg-1[图 4(c)],与游离铁铝氧化物在崩壁土壤中含量的分布不相同。碎屑层土壤的游离氧化锰含量最大且与其他两个土层差异显著,大约是红土层和砂土层土壤含量的5倍。3个土层表层与内部土壤游离氧化锰含量差异与上述氧化物分布规律相似,内部土壤游离氧化锰含量比表层分别下降了23.41%、22.78%和21.26%。

|

注:不同小写字母表示样点之间差异显著(P < 0.05)。 Note: different lowercase letters indicate significant differences in the sampling sites(P < 0.05). 图 4 崩壁表层土壤和内部土壤游离氧化物的含量 Fig. 4 Contents of free iron oxide, free alumina, and free manganese oxide in the surface soil and internal soil of the gully wall |

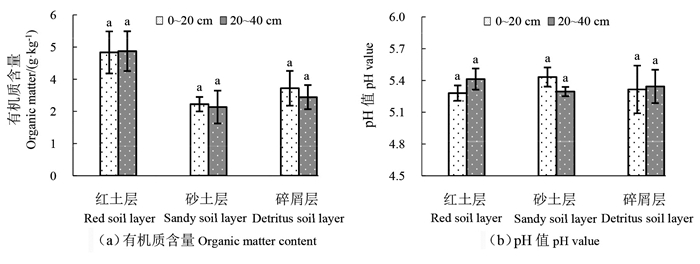

红土层、砂土层和碎屑层土壤有机质平均含量分别为4.63、2.62和3.10 g·kg-1[图 5(a)],红土层土壤有机质含量分别比砂土层和碎屑层高76%和49%。3个土层表层和内部土壤有机质含量没有显著差异。pH值范围在5.28~5.43之间[图 5(b)],且所有土层土壤都呈酸性,各个土层土壤pH值没有显著差异。

|

注:不同小写字母表示样点之间差异显著(P < 0.05)。 Note: different lowercase letters indicate significant differences in the sampling sites(P < 0.05). 图 5 崩壁表层土壤和内部土壤有机质含量和pH值 Fig. 5 Organic matter content and pH value of the surface soil and internal soil of the gully wall |

如表 1所示,根据中国制土粒分级标准,崩壁红土层、砂土层、碎屑层平均黏粒含量分别为19.90%、10.15%和6.03%;平均粉粒含量分别为42.90%、41.39%和39.63%;平均砂粒含量分别为21.36%、26.88%、34.30%,其余为砾石含量。崩壁3个土层当中,红土层土壤黏粒含量明显高于砂土层和碎屑层土壤;砂粒含量则与其相反,碎屑层土壤砂粒含量最高。由此可知,随着风化程度的增加,土壤细颗粒增加,不同土层颗粒组成的差异主要表现在黏粒和砂粒部分。各个土层表层和内部土壤的颗粒组成差异不显著。

| 土层 Soil layer |

取样深度 Sampling depth/cm |

粒径分布Particle size distribution/% | |||||||

| 细黏粒 Fine clay <1 μm |

粗黏粒 Coarse clay 1-2 μm |

细粉粒 Fine silt 2-5 μm |

中粉粒 Medium silt 5-10 μm |

粗粉粒 Coarse silt 10-50 μm |

细砂粒 Fine sand 50-250 μm |

粗砂粒 Coarse sand 250-1 000 μm |

石砾 Gravel 1 000-20 000 μm |

||

| 红土层 | 0~20 | 11.27±1.65a | 8.58±0.87ab | 15.63±1.52a | 10.77±0.84a | 17.12±2.37bc | 7.25±1.16b | 14.13±1.11ab | 15.25±2.77a |

| Red soil layer | 20~40 | 10.85±1.38a | 9.1±0.68a | 15.89±0.68a | 10.35±0.55a | 16.05±0.65c | 7.07±0.93b | 14.27±2.04ab | 16.44±1.58a |

| 砂土层 | 0~20 | 6.95±0.26b | 5.27±0.62bc | 9.82±1.03b | 9.43±0.54ab | 23.32±2.09ab | 10.1±3.16b | 13.27±2.24b | 21.84±1.55a |

| Sandy soil layer | 20~40 | 3.53±1.34bc | 4.55±1.52c | 8.79±1.79b | 8.48±0.61ab | 22.95±1.93ab | 11.86±0.94ab | 18.52±1.56ab | 21.32±2.96a |

| 碎屑层 | 0~20 | 2.33±0.21c | 3.27±1.05c | 7.09±0.79b | 7.55±0.49b | 23.33±0.70ab | 16.19±0.96a | 19.69±2.28a | 20.56±2.28a |

| Detritus soil layer | 20~40 | 2.64±0.33c | 3.82±0.91c | 8.37±1.83b | 8.64±1.21ab | 24.28±2.05a | 16.12±3.03a | 16.61±2.01ab | 19.52±1.91a |

| 注:土粒分级标准依据中国制;不同小写字母表示样点之间差异显著(P < 0.05)。Note: the soil particle classification standard is based on the Chinese system. Different lowercase letters indicate significant differences(P < 0.05) in the sampling sites. | |||||||||

由上述分析可知,崩壁土壤理化性质的差异主要来源于风化程度的差异,即不同土层之间的差异显著大于同一土层不同深度的差异。同一土层不同深度的性质差异虽然不显著,但金属氧化物含量仍呈现出一定的变化趋势,随着崩塌时间的增加,土壤性质在水平方向的分异规律可能会越加明显。

2.3 土壤抗剪强度的差异分析如图 6(a)所示,对比分析3个土层土壤的抗剪强度可以发现,红土层土壤的黏聚力最大,分别是砂土层和碎屑层的1.32和1.90倍。3个土层之间内摩擦角主要在28.10°~31.24°之间浮动[图 6(b)],差异不显著。同一土层表层和内部土壤的黏聚力和内摩擦角差异都不显著。以上分析表明,3个土层抗剪强度的差异主要来源于黏聚力的差异,崩壁土壤力学性质的差异主要表现在垂直方向不同风化土层之间。

|

注:不同小写字母表示样点之间差异显著(P < 0.05)。 Note: different lowercase letters indicate significant differences in the sampling sites(P < 0.05). 图 6 崩壁表层土壤和内部土壤的黏聚力和内摩擦角 Fig. 6 Cohesion and internal friction angle of the surface soil and internal soil in the gully wall |

由于崩壁土壤理化性质的差异主要来源于不同风化土层之间,所以相关性分析主要考虑风化土层土壤理化性质与抗剪强度参数之间的关系。将3个土层的分析数据分成4组,分别为整个崩壁剖面土壤、红土层土壤、砂土层土壤、碎屑层土壤,对各组土壤的抗剪强度和理化性质进行皮尔逊相关性分析,结果如表 2所示。对整个崩壁剖面土壤而言,黏聚力与Feo、Alo、Fed、Ald、粗黏粒、细粉粒和中粉粒均呈极显著正相关关系,与有机质和细黏粒呈显著正相关关系,与Mnd、粗粉粒、细砂粒、粗砂粒和石砾呈极显著负相关关系;内摩擦角则只与Fed呈显著正相关。红土层土壤黏聚力与细粉粒呈极显著正相关关系,与Feo、粗黏粒和中粉粒呈显著正相关关系,与石砾呈显著负相关关系;内摩擦角无相关性因子。砂土层土壤黏聚力与Mnd和粗砂粒呈极显著负相关,与Alo、Fed、Ald和细黏粒呈显著正相关;内摩擦角无相关性因子。碎屑层土壤黏聚力无相关性因子,内摩擦角仅与石砾呈显著正相关。由以上分析可知,与崩壁土壤黏聚力相关的因子较多,而影响内摩擦角的因子较少,这与不同土层土壤内摩擦角差异较小有关[图 6(b)]。单个土层之间,与土壤黏聚力和内摩擦角相关的因子均较少,所以崩壁土壤理化性质和抗剪强度的差异主要来源于不同风化土层之间,应该建立不同土层土壤理化性质与抗剪强度的关系。

| 土壤理化性质 Soil physical and chemical properties |

抗剪强度参数Shear strength parameter | ||||||||

| 黏聚力Cohesion | 内摩擦角Internal friction angle | ||||||||

| 3个土层 Three soil layers |

红土层 Red soil layer |

砂土层 Sandy soil layer |

碎屑层 Detritus soil layer |

3个土层 Three soil layers |

红土层 Red soil layer |

砂土层 Sandy soil layer |

碎屑层 Detritus soil layer |

||

| 无定形氧化铁Feo | 0.587** | 0.556* | 0.217 | 0.18 | 0.087 | 0.008 | -0.141 | 0.125 | |

| 无定形氧化铝Alo | 0.559** | 0.239 | 0.738* | -0.145 | 0.127 | 0.183 | 0.034 | 0.172 | |

| 游离氧化锰Mnd | -0.449** | 0.024 | -0.813** | 0.205 | -0.007 | -0.353 | -0.029 | 0.390 | |

| 游离氧化铁Fed | 0.513** | -0.066 | 0.759* | 0.051 | 0.364* | 0.494 | 0.016 | 0.361 | |

| 游离氧化铝Ald | 0.662** | 0.439 | 0.759* | 0.244 | 0.198 | 0.167 | 0.013 | 0.330 | |

| 有机质Organic matter | 0.411* | 0.267 | -0.196 | 0.007 | 0.283 | 0.254 | -0.057 | 0.321 | |

| pH值pH value | -0.013 | 0.099 | 0.089 | -0.423 | -0.165 | -0.272 | 0.141 | -0.216 | |

| 细黏粒Fine clay | 0.700* | 0.343 | 0.636* | -0.526 | 0.091 | -0.022 | -0.105 | 0.561 | |

| 粗黏粒Coarse clay | 0.711** | 0.532* | 0.202 | 0.148 | 0.004 | -0.365 | 0.526 | 0.286 | |

| 细粉粒Fine silt | 0.804** | 0.732** | 0.405 | 0.205 | 0.071 | -0.254 | 0.616 | 0.289 | |

| 中粉粒Medium silt | 0.674** | 0.567* | 0.694 | 0.369 | 0.149 | 0.061 | 0.162 | 0.203 | |

| 粗粉粒Coarse silt | -0.479** | -0.179 | 0.416 | -0.006 | -0.113 | 0.056 | -0.455 | -0.104 | |

| 细砂粒Fine sand | -0.545** | -0.190 | -0.591 | 0.054 | -0.129 | -0.069 | 0.189 | -0.400 | |

| 粗砂粒Coarse sand | -0.487** | -0.427 | -0.909** | 0.072 | 0.024 | 0.325 | -0.071 | -0.385 | |

| 石砾Gravel | -0.528** | -0.572* | 0.463 | -0.537 | 0.018 | 0.131 | -0.316 | 0.733* | |

| 注:*表示相关系数达到显著水平(P<0.05),**表示相关系数达到极显著水平(P<0.01)。Note: * indicates significant differences (P < 0.05), ** indicates extremely significant differences (P < 0.01). | |||||||||

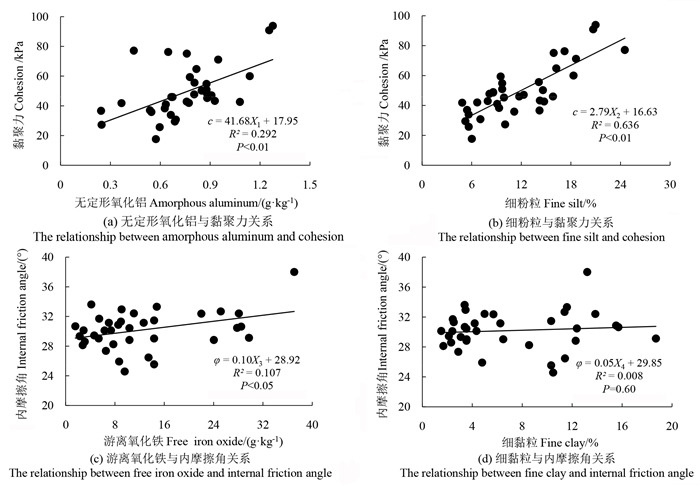

将整个崩壁土壤剖面(3个土层)理化参数分别与黏聚力和内摩擦角进行逐步线性回归分析,结果显示:无定形氧化铝、游离氧化铁、细粉粒、细黏粒为描述土壤抗剪强度的关键参数指标。如图 7所示,将上述逐步回归所得土壤参数分别与黏聚力和内摩擦角进行拟合,发现黏聚力与无定形氧化铝和细粉粒呈良好的线性关系,内摩擦角与游离氧化铁呈良好的线性关系,虽然与细黏粒拟合度不是很好,但是细黏粒对内摩擦角的贡献大于其他参数。

|

注:X1、X3、X3、X4分别表示无定形氧化铝、细粉粒、游离氧化铁、细黏粒;c,φ分别表示黏聚力和内摩擦角;P<0.05表示达到显著水平,P<0.01表示达到极显著水平。 Note: X1, X2, X3, and X4 represent amorphous alumina, fine silt, free iron oxide, and fine clay particles, respectively; c, φ represent the cohesion and internal friction angle, respectively; P < 0.05 indicates a significant difference, and P < 0.01 indicates an extremely significant difference. 图 7 崩壁土壤理化性质与抗剪强度参数关系 Fig. 7 Relationships between soil physical and chemical properties and shear strength parameters in the gully wall |

根据逐步回归分析的结果,以黏聚力c和内摩擦角φ为目标函数,以无定形氧化铝(X1)、细粉粒(X2)、游离氧化铁(X3)、细黏粒(X4)为自变量,分别建立黏聚力与内摩擦角的多元回归模型,如公式(3)和(4)所示。

| $ c=21.77 X_{1}+2.40 X_{2}+4.81 \quad R^{2}=0.702 \quad P<0.01 $ | (3) |

| $ \varphi=0.22 X_{3}-0.29 X_{4}+29.45 \quad R^{2}=0.195 \quad P<0.05 $ | (4) |

以决定系数(R2)、均方根误差(RMSE)来衡量拟合函数的有效性,其中黏聚力的R2值为0.702,RMSE值为8.92;内摩擦角的R2值为0.195,RMSE值为2.52,拟合结果达到预测精度要求,将其代入莫尔-库伦方程,得到抗剪强度预测模型,如公式(5)所示。

| $ \tau_{p}=21.77 X_{1}+2.40 X_{2}+4.81+\sigma \tan \left(0.22 X_{3}-0.29 X_{4}+29.45\right) $ | (5) |

式中:τp表示抗剪强度预测值(kPa)。

对崩岗土壤的抗剪强度预测值与实测值进行相关性分析,发现两者呈极显著相关(r=0.96,P<0.01,RMSE=10.44),土壤抗剪强度预测值与实测值点位基本落在1∶1线附近(图 8),方程预测效果较好,可信度较高。以上结果说明,以无定形氧化铝、游离氧化铁、细粉粒和细黏粒4个因子预测崩壁土壤的抗剪强度较为理想。

|

图 8 抗剪强度预测值与实测值的对比分析 Fig. 8 Comparison between measured values of soil shear strength and the ones predicted with fitting equation |

对崩壁各土层而言,表层土壤的游离态铁、铝、锰氧化物和无定形铁铝氧化物的含量均高于内部土壤,其他性质的差异在不同土层之间规律不一致。表层土壤和内部土壤铁铝氧化物的差异主要可能是崩壁的土壤表层和内部所处的大气环境不一样。崩岗区野外日照充足、气温高,使得崩壁表层温度最高能达到50~60 ℃,有研究表明温度在50~60 ℃(pH值=5~6)下会促进针铁矿-高岭石复合物的形成,从而使铁氧化物不易流失,这也说明了相对于其他两种游离氧化物,游离氧化铁含量在表层与内部差异最大[19]。崩壁表层土壤直接暴露在大气环境中,使其发生了大气-水-土壤的交互反应,加速了铁、铝氧化物的形成和转化[20]。崩岗地区高温多雨条件下,风化淋溶作用强烈,使硅酸盐矿物分解,产生了大量铁离子和铝离子,这些离子随着水分入渗到崩壁内部土壤,旱季随着水分蒸发迁移至表层,脱水形成相对稳定的铁、铝氧化物[21-22]。崩壁表层土壤有机质含量和内部土壤差异不明显,主要原因是土壤有机质能与土壤颗粒形成团聚体,使土壤结构稳定,不易发生迁移和化学反应[23]。3个土层的表层土壤粒径分布和内部土壤没有明显的规律可循,产生这种现象的主要原因可能是因为短时间内大气环境对机械组成分布产生的作用较小,此外复杂的地形以及不同空间分布导致母质发生运移而发生了不连续现象,促使了土壤粒径分布无规律可循[24-26]。由于崩壁表层土壤和内部土壤的差异不显著,因此表层土壤和内部土壤力学性质也相近。综合以上分析可知,崩壁土壤在水平方向无显著分异,仅部分理化性质产生变化趋势,这可能与崩壁崩塌出露的时间有关。

3.2 崩壁土壤岩土特性的垂直分异性及其影响因素崩壁不同风化土层土壤的理化性质和抗剪强度差异显著。崩壁3个土层土壤中,红土层土壤的游离态和无定形铁、铝氧化物含量最大,碎屑层最小。其主要原因是在于红土层土壤黏粒含量在3个土层当中最高,湿热条件下土壤中铝硅酸盐矿物分解后产生针铁矿、赤铁矿以及三水铝石和无定形氧化物等,容易与黏土复合形成黏土矿物[22]。红土层土壤有机质含量大于其他两个土层,其原因在于红土层风化程度更高,导致黏粒含量大,有机质更容易吸附在土壤细颗粒表面使其不易流失[27]。崩壁3个土层当中,红土层黏聚力大于其他两个土层,黏聚力与土壤理化性质相关性分析表明黏聚力与游离态、无定形态氧化铁、铝、细黏粒、粗黏粒、细粉粒、中粉粒呈正相关,与游离氧化锰、粗粉粒、细砂粒、粗砂粒、石砾呈负相关。游离铁、铝氧化物是南方土壤重要的胶结物质,其内部新生和残存的化学键力会增加土壤的黏聚力,而无定形铁、铝氧化物则可以以面-面接触为主的“包膜”附在土粒表面,增加土壤颗粒的表面积,提高土壤临界压力以及孔隙比,从而对土壤力学性质产生重要影响[28-29]。土壤细颗粒(这里指中粉粒以下包含中粉粒)与黏聚力呈正相关,其主要原因是由于土壤细颗粒之间间隙较小,颗粒间会产生机械咬合力和毛细管应力,从而使土壤黏聚力增大[30]。崩壁土壤黏聚力与土壤粗颗粒呈现负相关,说明土壤粗颗粒越多,土粒之间胶结作用减弱,土壤颗粒较为分散,土壤结构不稳定,从而导致了土壤黏聚力减弱[31]。

综合以上分析可知,崩壁土壤在水平方向部分性质存在差异,但是并不显著,这可能与试验地区崩壁出露时间有限有关。崩壁土壤的性质在垂直方向出现显著分异,随着风化程度的降低,土壤中主要胶结物质减少,力学稳定性也随之降低,下部砂土层和碎屑层容易受冲刷侵蚀,导致崩壁失稳崩塌。因此,增加土壤中的胶结物质,可以提高土壤抗剪强度,从而提高崩壁稳定性。

4 结论本试验以崩壁3个风化土层:红土层、砂土层和碎屑层土壤以及各个土层的表层和内部土壤为研究对象,分析了土壤基本理化性质的差异及其对土壤抗剪强度的影响。研究发现,崩壁土壤理化性质和力学性质的差异主要表现在不同风化土层之间,而同一土层不同深度的土壤性质差异并不显著。崩壁3个土层当中,红土层土壤的铁、铝氧化物含量、黏粒含量和黏聚力均显著高于砂土层和碎屑层。崩壁土壤的黏聚力与铁铝氧化物、有机质、粗黏粒、细粉粒、中粉粒、细黏粒呈显著正相关,与游离锰、粗粉粒、细砂粒、粗砂粒、石砾呈极显著负相关。崩壁土壤的内摩擦角仅与游离氧化铁含量呈显著正相关。逐步回归分析表明,预测崩壁土壤抗剪强度的模型参数主要有无定形氧化铝、游离氧化铁、细黏粒、细粉粒。由于本研究位于安溪地区,今后还需在其它区域开展对比研究,以期建立适用范围更广的崩岗土壤抗剪强度预测模型。

| [1] |

张信宝. 崩岗边坡失稳的岩石风化膨胀机理探讨[J]. 中国水土保持, 2005(7): 10-11. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2005.07.005 |

| [2] |

俞慎, 许敬华. 南方红壤区崩岗侵蚀治理综合效益评价[J]. 福建农林大学学报(自然科学然版), 2016, 45(4): 361-370. |

| [3] |

梁音, 宁堆虎, 潘贤章, 等. 南方红壤区崩岗侵蚀的特点与治理[J]. 中国水土保持, 2009(1): 31-34. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2009.01.010 |

| [4] |

中华人民共和国水利部. 土壤侵蚀分类分级标准: SL190-2007[S]. 北京: 中国水利水电出版社, 2008: 3-8.

|

| [5] |

冯舒悦, 文慧, 倪世民, 等. 南方典型崩岗综合治理模式研究[J]. 中国水土保持, 2019(2): 18-22. DOI:10.3969/j.issn.1000-0941.2019.02.011 |

| [6] |

牛德奎, 郭晓敏, 左长清, 等. 我国南方红壤丘陵区崩岗侵蚀的分布及其环境背景分析[J]. 江西农业大学学报, 2000, 22(2): 204-208. DOI:10.3969/j.issn.1000-2286.2000.02.011 |

| [7] |

史德明. 我国热带、亚热带地区崩岗侵蚀的剖析[J]. 水土保持通报, 1984(3): 32-37. |

| [8] |

刘希林, 邱锦安, 张大林. 崩岗侵蚀区崩壁土体湿化机理及影响因素分析[J]. 水土保持学报, 2016, 30(4): 80-84. |

| [9] |

陈晓安, 杨洁, 熊永, 等. 红壤区崩岗侵蚀的土壤特性与影响因素研究[J]. 水利学报, 2013, 44(10): 1175-1181. |

| [10] |

吴志峰, 王继增. 华南花岗岩风化壳岩土特性与崩岗侵蚀关系[J]. 水土保持学报, 2000, 14(2): 31-35. DOI:10.3321/j.issn:1009-2242.2000.02.008 |

| [11] |

丘世钧. 红土坡地崩岗侵蚀过程与机理[J]. 水土保持通报, 1994(6): 31-40. |

| [12] |

冯舒悦, 王军光, 文慧, 等. 赣南崩岗侵蚀区不同部位土壤抗剪强度及其影响因素研究[J]. 土壤学报, 2020, 57(1): 71-83. |

| [13] |

HUANG B F, QIU M, LIN J S, et al. Correlation between shear strength and soil physicochemical properties of different weathering profiles of the non-eroded and collapsing gully soils in southern China[J]. Journal of Soils and Sediments, 2019, 19(11): 3832-3846. DOI:10.1007/s11368-019-02313-7 |

| [14] |

CHEN J L, ZHOU M, LIN J S, et al. Comparison of soil physicochemical properties and mineralogical compositions between noncollapsible soils and collapsed gullies[J]. Geoderma, 2018(317): 56-66. |

| [15] |

周红艺, 李辉霞. 华南活动型崩岗崩壁土体的崩解特性及其影响因素[J]. 水土保持学报, 2017, 31(1): 74-79. |

| [16] |

SHENG J N, LIAO A Z. Erosion control in south China[J]. Catena, 1997(29): 211-221. |

| [17] |

中华人民共和国住房和城乡建设部. 土工试验方法标准: GB/T 50123-2019[S]. 北京: 中国计划出版社, 2019: 122-125.

|

| [18] |

王巧利, 林剑辉, 许彦峰. 基于BP神经网络的土壤容重预测模型[J]. 中国农学通报, 2014, 30(24): 237-245. DOI:10.11924/j.issn.1000-6850.2014-0307 |

| [19] |

魏世勇, 刘茜, 刘凡, 等. Fe(Ⅱ)存在条件下氧化铁-高岭石复合物的形成与转化[J]. 土壤学报, 2010, 47(6): 1134-1143. |

| [20] |

张先伟, 孔令伟. 大气氧化致诱黏性土土性异变现象及其机理[J]. 岩土工程学报, 2013, 35(12): 2192-2202. |

| [21] |

徐仁扣, 肖双成, 王永, 等. 用土柱淋溶实验研究水杨酸对酸性土壤铝迁移的影响[J]. 土壤学报, 2007, 44(2): 252-257. DOI:10.3321/j.issn:0564-3929.2007.02.009 |

| [22] |

章明奎. 亚热带山地垂直带土壤发生的讨论[J]. 中国农学通报, 2020, 36(23): 66-73. |

| [23] |

李小刚, 崔志军, 王玲英, 等. 盐化和有机质对土壤结构稳定性及阿特伯格极限的影响[J]. 土壤学报, 2002, 39(4): 550-559. DOI:10.3321/j.issn:0564-3929.2002.04.015 |

| [24] |

李璇, 杨帆, 李德成, 等. 祁连山区土壤砂粒含量剖面分布模式及其影响因素[J]. 土壤学报, 2017, 54(4): 854-863. |

| [25] |

WEI S G, DAI Y J, LIU B Y, et al. A soil particle-size distribution dataset for regional land and climate modelling in China[J]. Geoderma, 2012, 171/172: 85-91. DOI:10.1016/j.geoderma.2011.01.013 |

| [26] |

张娜, 张栋良, 屈忠义, 等. 内蒙古河套灌区区域土壤质地空间变异分析: 以解放闸灌域为例[J]. 干旱区资源与环境, 2015, 29(12): 155-163. |

| [27] |

MAO L, SU Z Z, WANG G L, et al. Soil particle size and organic matter content of different land use types in the Mu Us Sandland[J]. Arid Zone Research, 2019, 36(3): 589-598. |

| [28] |

罗鸿禧. 无定形物质对土的力学性质和结构的影响[J]. 岩土力学, 1983, 4(1): 69-74. |

| [29] |

罗鸿禧. 游离氧化铁对红色黏土工程性质的影响[J]. 岩土力学, 1987, 8(2): 29-36. |

| [30] |

周晖, 房营光, 梁健伟, 等. 矿物成分对细颗粒黏土强度特性影响的试验研究[J]. 湖南科技大学学报(自然科学版), 2016, 31(4): 40-45. |

| [31] |

蒋芳市, 黄炎和, 林金石, 等. 花岗岩崩岗崩积体颗粒组成及分形特征[J]. 水土保持研究, 2014, 21(6): 175-180. |

2022, Vol. 42

2022, Vol. 42