文章信息

- 岳国强, 侯瑞丽, 闫鑫泽, 张芸香, 王琪武, 郭晋平

- YUE Guoqiang, HOU Ruili, YAN Xinze, ZHANG Yunxiang, WANG Qiwu, GUO Jinping

- 土壤氮浓度对油松天然林新生枝叶碳氮磷含量的影响

- Effect of soil nitrogen concentration on the contents of carbon, nitrogen and phosphorus of new branches and leaves of Pinus tabuliformis natural forest stand

- 森林与环境学报,2022, 42(1): 38-45.

- Journal of Forest and Environment,2022, 42(1): 38-45.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2022.01.005

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-08-28

- 修回日期: 2021-10-21

2. 北方功能油料树种培育与研发山西省重点实验室, 山西 太谷 030801;

3. 山西文峪河国家级湿地公园管理局, 山西 交城 030500

2. Key Laboratory for Cultivation and Development of Functional Oil Plant Species in North China, Taigu, Shanxi 030801, China;

3. Wenyu River National Wetland Park Administration, Jiaocheng, Shanxi 030500, China

氮是植物生长必需的营养元素,在森林生态系统中最易耗竭而限制植物生长[1],随着氮沉降的加剧,土壤中可利用的氮以及植物体内氮的积累势必也会增加,会对植物生长发育产生影响[2]。有研究表明,适度增加有效氮可以促进碳同化物质吸收以及植物生长,但当氮水平超过一定阈值,就可能会对植物生长产生不利影响[3]。在其他养分成为限制因子之前,氮的增加可以提高植物的净初级生产力,但长期、连续、过量的氮输入会降低植物的净光合速率和净初级生产力,从而引起森林生产力的下降和森林生态系统功能的退化[4]。此外,随着林龄增加,森林生态系统的组成结构、内部环境以及土壤性质也会随之变化,进而影响养分分配格局[5]。土壤有效养分对植物组织碳氮磷含量及化学计量比的影响是目前植物营养学研究的热点和焦点问题。由于树种以及研究区土壤肥力状况和气候的差异,研究结果不尽相同,目前学术界还没有明确定论。因此,研究植物组织营养元素对土壤氮浓度的响应具有十分重要的意义。

油松(Pinus tabuliformis Carr.)具有耐干旱、耐贫瘠,根系发达,适应性强等特点,是劣质迹地营造防护林的首选树种,在森林生态系统中占有十分重要的地位[6]。目前,有学者对黄土高原地区油松土壤养分特征进行了研究,姜沛沛等[7]研究发现,随着林龄增加,土壤中的有机C和全N含量先增加后减少,全P含量先减少后增加。然而汪宗飞等[8]对子午岭地区油松人工林的研究却发现,土壤有机C和全N含量随着林龄增加而持续增加,而P含量持续减少。也有学者对油松林枝叶中C、N、P含量及化学计量比的氮素敏感性进行研究。张豆[9]经大田盆栽施肥试验发现:高浓度氮素(12 g·m-2·a-1)的添加显著提高了油松幼苗株高和生物量,适量氮添加可以促进植物的生长。肖迪等[10]对油松成熟林的研究发现,油松天然林长期野外施氮后,氮添加对油松林针叶性状影响显著,且性状间的相关性随氮添加强度而改变。植物矿质营养元素含量及其化学计量比的变化能够很好地反映其营养状况和生态系统养分供应[11]。氮和磷是植物生长所必需的矿质元素,而且自然界中很多植物的生长都处于磷限制环境[12]。鉴于此,本试验通过多水平林地施氮(尿素)方法,改变土壤中氮浓度梯度,研究不同土壤氮浓度对新生枝和叶全碳(total carbon,TC)、全氮(total nitrogen,TN)和全磷(total phosphorus,TP)含量的影响及其随林龄的变化规律,旨在揭示林龄和土壤氮浓度对枝叶的限制状况,进而对指导油松林木生长环境调节和油松人工林土壤肥力管理提供参考,具有一定的理论和实践意义。

1 研究区概况研究区位于山西省关帝山林区孝文林场(111°24′~112°37′E,37°41′~37°54′N),南北长约21 km,东西宽约17 km,境内地势北高南低,海拔1 345~2 659 m。该区属于温带半湿润大陆性季风气候,冬季寒冷干燥,夏季炎热多雨,年平均日照时间2 800~2 900 h,无霜期180 d以下;年平均气温7~8 ℃,年平均降水量600~800 mm,年平均相对湿度70.9%。土壤以褐土和棕壤为主,土层10~60 cm,厚薄不等,腐殖质层厚3~7 cm。主要乔木树种有华北落叶松(Larix principis-rupprechtii Mayr)、油松、辽东栎(Quercus liaotungensis Koidz.)、白桦(Betula platyphlla Suk.)等。灌木层常见植物有美蔷薇(Rosa bella Rehd.)、土庄绣线菊(Spiraea pubescens Turcz.)、灰栒子(Cotoneaster acutifolius Turcz.)、金银忍冬(Lonicera maackii Maxim.)、毛榛(Corylus mandshurica Maxim.)等。草本常见植物有披针叶苔草(Carex lanceolata Boott)、茜草(Rubia cordifolia L.)、东方草莓(Fragaria orientalis Losinsk)、地榆(Sanguisorba officinalis L.)、小红菊(Dendranthema chanetii Shih)、败酱(Patrinia scabiosaefolia Fisch.)[13]。

2 研究方法 2.1 样地设置2020年9月初,经实地踏查调研并咨询技术人员,在关帝山国有林管理局孝文林场五十沟和木虎沟内,选取42、55、65年生3个林龄的油松天然林,每个林龄设5块20 m × 20 m的样地,共15块,每两块相邻样地之间的距离不少于500 m,并且保证立地条件基本一致,林相整齐未受破坏。在各个样地中对油松分别进行每木检尺、林下植被调查,同时记录样地的海拔、坡度、坡向、林分郁闭度、灌木和草本盖度等基本情况(表 1)。

| 林龄 Stand age/a |

海拔 Altitude/m |

坡向 Aspect |

坡度 Slope/(°) |

坡位 Slope position |

树种组成 Species composition |

平均胸径 Mean DBH/cm |

平均树高 Mean height/m |

郁闭度 Canopy cover |

林分密度 Density/(tree·hm-2) |

灌木盖度 Shrub coverage |

草本盖度 Herbal coverage |

| 42 | 1 532~1 570 | 阴坡 Shady slope |

18~22 | 中 Middle |

10油松 10 Pinus tabuliformis |

26.6±0.36 | 16.6±0.24 | 0.7 | 850~1 250 | 0.45 | 0.73 |

| 55 | 1 537~1 579 | 阴坡 Shady slope |

32~37 | 中 Middle |

10油松 10 Pinus tabuliformis |

28.3±0.78 | 17.1±0.28 | 0.6 | 785~980 | 0.51 | 0.75 |

| 65 | 1 531~1 569 | 阴坡 Shady slope |

26~31 | 中 Middle |

10油松 10 Pinus tabuliformis |

29.3±0.41 | 17.8±0.35 | 0.7 | 875~1 025 | 0.42 | 0.76 |

在试验开始前,先在样地内进行土样采集,以测定其土壤的C、N、P含量本底值(表 2)。以欧洲饱和试验NITREX项目[14]和北美哈佛森林[15]等研究设计为参考,根据土壤本底值N含量,采用尿素作为氮肥,设置不同氮素梯度,分别为空白(CK,0 g·m-2·a-1)、低氮(N1,5 g·m-2·a-1)、中氮(N2,10 g·m-2·a-1)、中高氮(N3,15 g·m-2·a-1)和高氮(N4,20 g·m-2·a-1)。2020年9月,将每个样地所需尿素进行人工撒施,空白不做任何处理。2021年5月中旬,采集土样和枝叶样品,用以对比不同林龄油松天然林新生枝叶TC、TN和TP含量在不同土壤氮浓度下的变化规律。

| 林龄 Stand age/a |

全碳含量 TC content/(g·kg-1) |

全氮含量 TN content/(g·kg-1) |

全磷含量 TP content/(g·kg-1) |

碳氮比 C/N |

碳磷比 C/P |

氮磷比 N/P |

| 42 | 17.97±0.47B | 0.67±0.09A | 0.49±0.01A | 42.60±2.72A | 36.92±1.47A | 0.99±0.20B |

| 55 | 19.28±0.25A | 0.81±0.09A | 0.46±0.02A | 35.05±3.81AB | 42.30±1.37A | 1.31±0.16AB |

| 65 | 18.31±0.20AB | 0.91±0.08A | 0.45±0.03A | 31.87±2.19B | 41.78±2.81A | 1.41±0.23A |

| 注:同列数据后不同大写字母表示不同林龄间差异显著(P<0.05)。Note: in the same column, different majuscules indicate the significant difference at different ages(P < 0.05). | ||||||

在每块样地内选取1株优势木和1株平均木作为样木,在每株样木树冠上层分4个方向剪取4根当年生枝条;摘取全部针叶,并将完整、健康的针叶混合后按四分法取适量,装入自封袋,贴好标签;将摘除针叶的枝条剪短后混合,按四分法取适量,装入自封袋,贴好标签。每个林龄施肥的5个不同土壤氮浓度样地的枝和叶样品各两个重复。

2.3.2 土壤样品采集油松吸收养分功能根直径为0~2 mm,多分布在0~30 cm的上层土壤中[16]。本研究依此进行土样采集。在两株样木周围,分别随机选择3个取样点,清除表面凋落物(包括未分解和半分解层),露出腐殖质层,用土钻采集0~30 cm土层的土壤样品。每个取样点取好土样后,将每株样木的3个取样点样品混合,再采用四分法,取出500 g左右装入自封袋保存,用于后续指标测定。每个样地各两个重复样品。

2.4 样品的处理与测定将枝叶样品放入干燥箱中,65 ℃下烘干至恒重,球磨仪研磨成粉,分别装入自封袋并做好标签;土壤样品风干干燥后,用2 mm孔径过筛,筛去土壤中根系、石块等杂质,装入自封袋做好标签。

TC含量采用TOC分析仪(multi N/C2100分析仪,德国耶拿)测定;TN含量采用凯氏定氮法测定;TP含量采用浓硫酸-高氯酸消煮结合钼锑抗比色法测定。

2.5 数据分析数据统计处理采用Excel 2010软件;数据分析采用SPSS 22.0软件;用单因素方差分析和邓肯多重比较法,分析不同林龄油松新生枝叶碳氮磷含量及化学计量比;用多项式线性回归分析方法,分析不同土壤氮浓度对油松枝叶C、N、P含量及化学计量比的影响;采用Excel 2010软件作图。

3 结果与分析 3.1 不同林龄油松新生枝叶碳氮磷含量及化学计量比对3个林龄油松天然林新生枝叶TC、TN和TP含量以及计量比的差异进行显著性分析和多重比较(表 3)可知,不同林龄油松新生枝叶TC、TN含量及C/N差异显著(P < 0.05),表现为42年生>55年生>65年生;枝TP含量、C/P和N/P以及叶C/N差异不显著(P>0.05);枝C/N、叶C/P和N/P值随林龄增加而增大。此外,TC含量,枝>叶;TN和TP含量,叶>枝。

| 类别 Category |

林龄 Stand age/a |

全碳含量 TC content/(g·kg-1) |

全氮含量 TN content/(g·kg-1) |

全磷含量 TP content/(g·kg-1) |

碳氮比 C/N |

碳磷比 C/P |

氮磷比 N/P |

| 枝Branch | 42 | 429.39±1.79A | 11.60±0.29A | 1.62±0.07A | 38.09±0.90B | 264.93±11.85A | 6.95±0.24A |

| 55 | 426.45±1.25AB | 10.55±0.23B | 1.61±0.09A | 40.58±0.77AB | 272.2±14.81A | 6.74±0.40A | |

| 65 | 420.06±1.69B | 10.24±0.39B | 1.56±0.06A | 41.91±1.49A | 275.14±9.56A | 0.60±0.22A | |

| 叶Leaf | 42 | 415.23±2.52A | 17.34±0.37A | 2.42±0.06A | 25.21±0.52A | 170.78±4.43B | 6.78±0.15B |

| 55 | 411.83±1.43B | 15.88±1.14B | 2.14±0.12B | 26.03±0.82A | 196.80±10.98A | 7.60±0.42AB | |

| 65 | 409.63±2.04B | 13.30±0.08C | 1.98±0.08B | 27.21±0.99A | 211.10±7.85A | 0.80±0.28A | |

| 注:同列数据后不同大写字母表示不同林龄间差异显著(P<0.05)。Note:in the same column, different majuscules indicate the significant difference at different ages(P<0.05). | |||||||

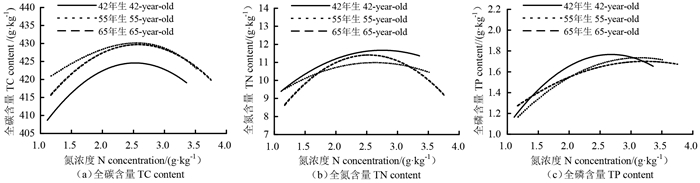

将每个林龄10株样木新生枝C、N、P含量随其土壤氮浓度的变化进行回归分析(图 1)。随土壤氮浓度升高,3个林龄油松天然林新生枝的TC、TN和TP含量均表现出先增加后减少的趋势,其中,TC含量在土壤氮浓度为2.50~2.75 g·kg-1时达到峰值,且55和65年生新生枝的TC含量最大值明显高于42年生;42和55年生油松天然林新生枝的TN含量在土壤氮浓度为2.75 g·kg-1时达最大值,65年生的在土壤氮浓度为2.50 g·kg-1时最大;42年生枝TP含量的峰值较55年和65年生的更明显,其峰值出现时对应的土壤氮浓度为2.50~2.75 g·kg-1。

|

图 1 不同土壤氮浓度下不同林龄油松新生枝碳氮磷含量 Fig. 1 C, N, and P contents of new branches of Pinus tabuliformis at different stand ages under different soil N concentrations |

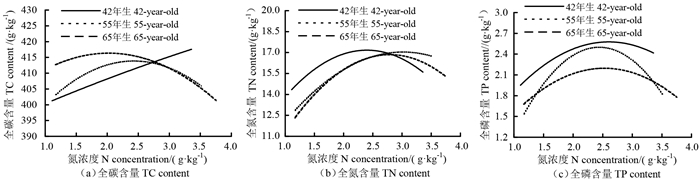

将每个林龄10株样木新生叶C、N、P含量随其土壤氮浓度的变化结果进行回归分析(图 2)。随土壤氮浓度升高,42年生油松天然林新生叶的TC含量持续增加,其TN和TP的含量以及55和65年生新生叶的TC、TN和TP含量均表现出先增加后减少的趋势,其中55年生新生叶的TC含量在土壤氮浓度为2.5 g·kg-1时达到最大值,65年生新生叶的TC含量在土壤氮浓度为2.0 g·kg-1时达到最大值;42年生油松天然林新生叶的TP含量最大值对应的土壤氮浓度高于55和65年生的。

|

图 2 不同土壤氮浓度下不同林龄油松新生叶碳氮磷含量 Fig. 2 C, N, and P contents of new leaves of Pinus tabuliformis at different stand ages under different soil N concentrations |

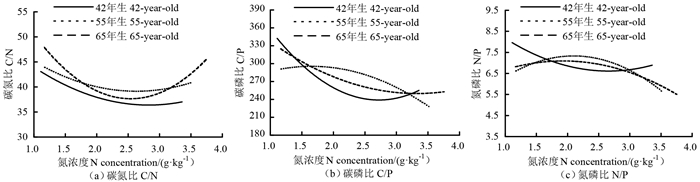

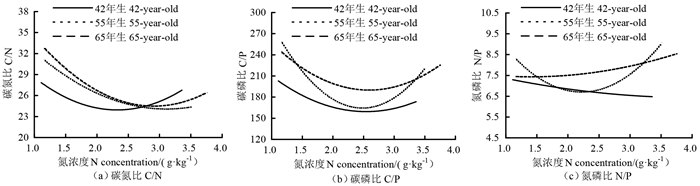

将每个林龄10株样木新生枝叶碳氮磷化学计量比随其土壤氮浓度的变化做回归分析(图 3、图 4)。随土壤氮浓度升高,55年生油松天然林新生枝的C/P、N/P和65年生新生枝的N/P呈先升高后降低的趋势,42年生新生叶的N/P呈下降趋势,65年生新生叶的N/P缓慢升高,除此之外,其余的均随土壤氮浓度升高表现为先降低后升高的趋势。不同林龄和不同指标随土壤氮浓度的变化临界值均有差异,总的来说,55和65年生的土壤氮浓度的临界值要高于42年生的。

|

图 3 不同土壤氮浓度下不同林龄油松新生枝碳氮磷化学计量比 Fig. 3 C, N, and P stoichiometric ratios of new branches of Pinus tabuliformis at different stand ages under different soil N concentrations |

|

图 4 不同土壤氮浓度下不同林龄油松新生叶碳氮磷化学计量比 Fig. 4 C, N, and P stoichiometric ratios of new leaves of Pinus tabuliformis at different stand ages under different soil N concentrations |

在林龄一致的情况下,油松天然林新生枝叶的TC、TN以及TP含量随着土壤氮浓度的升高均表现为先增加后减少的趋势。其中,TC含量的变化规律与前人研究结果一致,这主要是由于黄土高原地区土壤中氮元素含量较低,人工氮添加之后,土壤中氮含量增加,油松可利用氮随之增加,油松光合作用增强,根系生长相应得到改善,土壤的碳源增多,TC含量逐渐增加[17]。但是氮含量若持续增加,氮素出现饱和,植物生长受到影响,从而促进逐渐改为抑制,因此土壤TC含量减少。影响油松天然林新生枝叶生长所需的营养元素主要来自土壤,其TC含量会随土壤中的碳含量发生变化[18],土壤中适量的氮浓度可以增加碳的总固持量,但随着土壤氮浓度持续升高,这种影响随之减弱[19],表明氮可能是该区油松天然林的一个限制因素。

本研究中,油松天然林新生枝叶TP含量随土壤氮浓度升高呈现先增加后减少的趋势,与李德军等[20]的研究结果一致。但是TN含量随土壤氮浓度升高先增加后减少的趋势却与其他研究中TN含量随土壤氮浓度升高持续增加不同[18],可能是由于试验土壤氮添加梯度的差异造成的,前者试验中氮添加梯度为0、5、10和15 g·m-2·a-1 4个梯度,本研究在此基础上,增加了20 g·m-2·a-1的浓度,从而扩大了土壤中氮浓度梯度,适量的氮浓度可能会提高枝叶的TN含量,但是超过阈值时会产生抑制效果。土壤养分中氮元素含量对枝叶养分含量有显著影响[21],本文也得到类似的研究结果。

在相同林龄下,随着土壤氮浓度的升高,油松天然林新生枝叶的C、N、P化学计量比呈现出不同的规律。其中,C/N和C/P均表现为先降低后升高的趋势,与TN和TP含量变化规律相反,说明该区油松枝叶的生长主要受到N、P元素的影响,受C元素影响较小;55年生油松天然林新生枝C/P与42和65年生的规律不同,可能是因为55年生的油松属于成熟林,当土壤氮浓度较低时,处于生长季初期的枝中储存的P含量足够提供叶生长,但随着土壤氮浓度升高,叶生长所需N素增多,枝的P含量也会随之增加,因此出现C/P下降的现象。

此外,有研究表明,植物TP含量与N/P存在显著负相关关系,而TN含量和N/P没有显著的相关性或相关系数很小[22]。在本试验中,55和65年生油松天然林新生枝以及42年生新生叶的N/P与其对应的TP含量没有明显的负相关关系,尤其是枝叶N/P出现下降的趋势与他人试验研究结果相反[23-24]。究其原因,新生枝叶对环境变化较为敏感,轻微的环境扰动就能对其生长产生显著影响,具有较强的可塑性[25]。而本试验地区磷供应缺乏,高浓度的氮添加导致油松新生枝叶N/P值主要受到P含量影响,因此,随着土壤氮浓度升高,枝叶中磷含量也会随之增加,从而使得N/P出现下降的趋势。

4.2 枝叶碳氮磷含量及计量比随林龄的变化规律由于林龄、器官以及营养元素等多种因素的不同,导致不同林龄油松天然林枝叶中所含有的养分含量也有所不同。本研究发现,3个林龄油松天然林新生叶TC含量均略少于枝,而TN和TP含量均多于枝,说明养分元素在油松不同器官间具有不同分配规律。新生叶主要进行光合作和呼吸作用,而新生枝则主要起到运输和存储的功能[26]。

不同林龄对油松天然林新生枝叶的TC、TN以及叶的TP含量影响显著,且均表现为42年生>55年生>65年生。其中,TC含量在不同林龄间的差异性与牛瑞龙等[27]的研究结果不同,可能由于本试验选择的林分分属3个龄级(中林龄、近熟林和成熟林),生长差异显著而引起的。植物器官中TN、TP含量的多与少是植物在同一环境中长期适应养分条件所产生的的结果[28]。生长在不同环境条件下的植物体,会自发地调节器官内的功能物质,以此满足自身的生长发育和繁衍等生理需求[29]。本试验中叶TN和TP含量随林龄的变化规律与谢会成等[30]的研究结论一致,N是针叶合成蛋白质的重要元素,而P是合成核糖体的重要库源,55和65年生油松天然林进入成熟期,植株生长渐缓,叶生长需要的N、P元素减少,因此42年生油松天然林的TN和TP含量明显更多。而枝的TP含量与叶的相反,可能是枝兼具为叶储存营养元素的功能,当叶生长缓慢时,会将P运输到枝并贮存起来,沈善敏等[31]的研究也得出了类似的结论。

植物同化C的能力可以通过其叶片C/N和C/P反映,同时因C/N和C/P与生物体的生长速率呈负相关,所以还可以在一定程度上反映植物的养分利用效率,因此,C/N和C/P在生态学上具有重要意义[32]。本研究发现,65年生油松天然林新生枝的C/N和叶的C/P显著高于42年生的,因此65年生具有较低的生长速率,表现出与他人一致的研究结果[33]。此外,油松天然林新生叶的N/P在65年生时最高,55年生的次之,42年生的最低,说明随着林龄增加,N元素在枝叶中的积累量达到一定程度时,会抑制P元素积累,具体抑制机理还有待进一步试验研究。

4.3 不同林龄和土壤氮浓度对油松枝叶的N/P限制状况陆地植物器官的N/P是反映植物存活的重要适应机制[34],因此,植物叶片N/P常被用来分析植物养分供应状况,反映植物生长的养分限制状况[32]。一般认为,N/P值小于14意味着生态系统受N限制,N/P值大于16意味着生态系统受P限制,N/P值在14~16之间意味着生态系统或者同时受N和P限制,或者两者都不受限[35]。本研究中油松天然林新生枝叶的N/P均随林龄增加而升高,表现为65年生>55年生>42年生,且峰值分别为7.80、7.50和6.75,均未超过14,说明该区油松新生枝叶的生长均受N限制,且随林龄增加,N限制状况有所缓解。这与肖迪等[10]研究的油松受P限制,施氮不会对油松生长起到促进作用的结果略有不同。可能是因为后者所在试验区的土壤氮浓度为1.70~2.25 g·kg-1,梯度跨度较小且浓度偏低,而本试验区油松土壤氮浓度的跨度为1.0~4.0 g·kg-1,适量的氮浓度会促进植物对N、P元素的吸收,但当土壤中氮含量超过一定临界值时,反而会抑制植物对N的吸收,因此会出现N/P下降的结果。本研究中,不同林龄油松天然林新生枝叶生长受土壤氮浓度影响的峰值出现在2.5~3.0 g·kg-1之间,实际临界值尚需通过进一步的施肥试验加以确定。

此外,有研究表明,植物N/P随着林龄增加在一定范围内有升高的趋势,且在成熟林之后趋于稳定[36]。本研究中,随着林龄增加,油松天然林新生叶N/P表现出与前人相同的变化规律,65和55年生的明显大于42年生的,说明随着林龄增加,油松生长渐缓,所需N素随之减少,受N限制状况也相应有所缓解;而油松新生枝的N/P随林龄变化差异不显著(P>0.05),可能是由于枝贮存养分的功能导致其受N和P元素限制不明显。

关帝山林区油松天然林新生枝叶碳氮磷含量均随土壤氮浓度的升高呈单峰态变化趋势,峰值出现在土壤氮浓度在2.5~3.0 g·kg-1之间;计量比相应呈倒“U”型变化趋势;关帝山林区油松天然林新生枝叶碳氮磷含量随林龄增加而减少,计量比除枝N/P外,均随林龄增加而升高;关帝山林区3个林龄油松天然林新生枝叶生长均受N限制,且随着林龄的增加和土壤氮浓度的升高,受限制状况会有所缓解,其限制效应的土壤氮浓度阈值为2.0~2.5 g·kg-1,当土壤中的氮浓度超过该阈值时,会影响植物对P的吸收,此时,油松的生长可能还会受到除N、P以外等其他因素所影响,具体影响因素还有待进一步试验研究。

| [1] |

BERGER T W, GLATZEL G. Response of Quercus petraea seedlings to nitrogen fertilization[J]. Forest Ecology and Management, 2001, 149(1/2/3): 1-14. |

| [2] |

VITOUSEK P M, TURNER D R, KITAYAMA K. Foliar nutrients during long-term soil development in Hawaiian montane rain forest[J]. Ecology, 1995, 76(3): 712-720. DOI:10.2307/1939338 |

| [3] |

SCHULZE E D. Air pollution and forest decline in a spruce (Picea abies) forest[J]. Science, 1989, 244(4906): 776-783. DOI:10.1126/science.244.4906.776 |

| [4] |

方运霆, 莫江明, 周国逸, 等. 鼎湖山主要森林类型植物胸径生长对氮沉降增加的初期响应[J]. 热带亚热带植物学报, 2005, 13(3): 198-204. DOI:10.3969/j.issn.1005-3395.2005.03.002 |

| [5] |

崔宁洁, 刘小兵, 张丹桔, 等. 不同林龄马尾松(Pinus massoniana)人工林碳氮磷分配格局及化学计量特征[J]. 生态环境学报, 2014, 23(2): 188-195. DOI:10.3969/j.issn.1674-5906.2014.02.002 |

| [6] |

罗伟祥, 刘广全, 李嘉珏, 等. 西北主要树种培育技术[M]. 北京: 中国林业出版社, 2007: 238-245.

|

| [7] |

姜沛沛, 曹扬, 陈云明, 等. 不同林龄油松(Pinus tabulaeformis)人工林植物、凋落物与土壤C、N、P化学计量特征[J]. 生态学报, 2016, 36(19): 6188-6197. |

| [8] |

汪宗飞, 郑粉莉. 黄土高原子午岭地区人工油松林碳氮磷生态化学计量特征[J]. 生态学报, 2018, 38(19): 6870-6880. |

| [9] |

张豆. 氮添加对油松幼苗不同器官非结构性碳水化合物含量及δ13C的影响[D]. 咸阳: 中国科学院大学(中国科学院教育部水土保持与生态环境研究中心), 2019.

|

| [10] |

肖迪, 王晓洁, 张凯, 等. 氮添加对山西太岳山天然油松林主要植物叶片性状的影响[J]. 植物生态学报, 2016, 40(7): 686-701. |

| [11] |

MCDOWELL M L, BRULAND G L, DEENIK J L, et al. Soil total carbon analysis in Hawaiian soils with visible, near-infrared and mid-infrared diffuse reflectance spectroscopy[J]. Geoderma, 2012, 189/190: 312-320. DOI:10.1016/j.geoderma.2012.06.009 |

| [12] |

毛晋花, 邢亚娟, 马宏宇, 等. 氮沉降对植物生长的影响研究进展[J]. 中国农学通报, 2017, 33(29): 42-48. DOI:10.11924/j.issn.1000-6850.casb16110061 |

| [13] |

覃志杰, 董威, 刘泰瑞, 等. 油松天然次生林林下植物多样性对林分密度的响应研究[J]. 山西农业大学学报(自然科学版), 2019, 39(1): 61-67. |

| [14] |

WRIGHT R F, RASMUSSEN L. Introduction to the NITREX and EXMAN projects[J]. Forest Ecology and Management, 1998, 101(1/2/3): 1-7. |

| [15] |

ABER J, MCDOWELL W, NADELHOFFER K, et al. Nitrogen saturation in temperate forest ecosystems: hypotheses revisited[J]. BioScience, 1998, 48(11): 921-934. DOI:10.2307/1313296 |

| [16] |

郑力文. 林木根系对土壤性质的影响研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2015.

|

| [17] |

李志聪, 何莉蓉, 吴阳, 等. 氮添加对人工油松林土壤碳组分的影响[J]. 水土保持研究, 2018, 25(4): 54-59. |

| [18] |

宁娅. 油松林生态系统植物-土壤生态化学计量特征研究[D]. 北京: 北京林业大学, 2020.

|

| [19] |

YAN G Y, XING Y J, WANG J Y, et al. Sequestration of atmospheric CO2 in boreal forest carbon pools in northeastern China: effects of nitrogen deposition[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2018, 248: 70-81. DOI:10.1016/j.agrformet.2017.09.015 |

| [20] |

李德军, 莫江明, 方运霆, 等. 模拟氮沉降对南亚热带两种乔木幼苗生物量及其分配的影响[J]. 植物生态学报, 2005, 29(4): 543-549. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.2005.04.004 |

| [21] |

张丽娜. 氮沉降对不同年龄木荷-马尾松林土壤和林木养分的影响[D]. 福州: 福建农林大学, 2009.

|

| [22] |

GVSEWELL S. N: P ratios in terrestrial plants: variation and functional significance[J]. New Phytologist, 2004, 164(2): 243-266. DOI:10.1111/j.1469-8137.2004.01192.x |

| [23] |

刘洋, 张健, 陈亚梅, 等. 氮磷添加对巨桉幼苗生物量分配和C: N: P化学计量特征的影响[J]. 植物生态学报, 2013, 37(10): 933-941. |

| [24] |

陈凌云. 添加氮磷对亚高寒草甸金露梅群落各功能群化学计量学特征的影响[D]. 兰州: 兰州大学, 2010.

|

| [25] |

WYKA T, ROBAKOWSKI P, ẐYTKOWIAK R. Leaf age as a factor in anatomical and physiological acclimative responses of Taxus baccata L.needles to contrasting irradiance environments[J]. Photosynthesis Research, 2008, 95(1): 87-99. |

| [26] |

苏凯文, 陈路红, 郑伟, 等. 云南杨梅碳、氮、磷化学计量特征[J]. 植物生态学报, 2017, 41(1): 136-146. |

| [27] |

牛瑞龙, 高星, 徐福利, 等. 秦岭中幼林龄华北落叶松针叶与土壤的碳氮磷生态化学计量特征[J]. 生态学报, 2016, 36(22): 7384-7392. |

| [28] |

THOMPSON K, PARKINSON J A, BAND S R, et al. A comparative study of leaf nutrient concentrations in a regional herbaceous flora[J]. New Phytologist, 1997, 136(4): 679-689. DOI:10.1046/j.1469-8137.1997.00787.x |

| [29] |

李玉霖, 毛伟, 赵学勇, 等. 北方典型荒漠及荒漠化地区植物叶片氮磷化学计量特征研究[J]. 环境科学, 2010, 31(8): 1716-1725. |

| [30] |

谢会成, 葛云, 孙居文, 等. 华北落叶松人工林叶内营养元素含量的变异[J]. 福建林学院学报, 2005, 25(2): 163-166. DOI:10.3969/j.issn.1001-389X.2005.02.015 |

| [31] |

沈善敏, 宇万太, 张璐, 等. 杨树主要营养元素内循环及外循环研究Ⅰ.落叶前后各部位养分浓度及养分贮量变化[J]. 应用生态学报, 1992, 3(4): 296-301. |

| [32] |

曾德慧, 陈广生. 生态化学计量学: 复杂生命系统奥秘的探索[J]. 植物生态学报, 2005, 29(6): 1007-1019. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.2005.06.018 |

| [33] |

赵亚芳, 徐福利, 王渭玲, 等. 华北落叶松针叶碳、氮、磷含量及化学计量比的季节变化[J]. 植物营养与肥料学报, 2015, 21(5): 1328-1335. |

| [34] |

曾昭霞, 王克林, 刘孝利, 等. 桂西北喀斯特森林植物-凋落物-土壤生态化学计量特征[J]. 植物生态学报, 2015, 39(7): 682-693. |

| [35] |

AERTS R, CHAPIN Ⅲ F S. The mineral nutrition of wild plants revisited: a re-evaluation of processes and patterns[J]. Advances in Ecological Research, 1999, 30: 1-67. |

| [36] |

邓成华, 吴龙龙, 张雨婷, 等. 不同林龄油茶人工林土壤-叶片碳氮磷生态化学计量特征[J]. 生态学报, 2019, 39(24): 9152-9161. |

2022, Vol. 42

2022, Vol. 42