文章信息

- 杨梦琪, 池梦薇, 廖凌云, 兰思仁

- YANG Mengqi, CHI Mengwei, LIAO Lingyun, LAN Siren

- 福建省自然保护地发展历程及时空动态分析

- Development process and spatiotemporal dynamic analysis of natural protected areas in Fujian Province

- 森林与环境学报,2021, 41(6): 601-610.

- Journal of Forest and Environment,2021, 41(6): 601-610.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2021.06.006

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-07-17

- 修回日期: 2021-09-22

我国第一批自然保护区于1956年开始建立,历经60多年的发展,我国自然保护地从无到有、面积从小至大、类型从单一到多种[1]。目前,我国已拥有9 200处自然保护地,其中,国家公园体制试点10处、自然保护区2 676处(含国家级自然保护区474处)、自然公园6 514处[2]。党的十八届三中全会上首次提出建立国家公园体制。随后2017年国务院印发《建立国家公园体制总体方案》,并且党的十九大报告提出“建立以国家公园为主体的自然保护地体系”,健全保护制度。中国正进行自然保护地体系改革,急需对现有的保护地进行综合评估以及历史方面的系统梳理。在中西部,省域尺度的自然保护地体系建构已在探索之中。在福建由于保护地体系正处于改革阶段,更需要梳理相关资料,总结经验,为后期优化整合提供研究基础。

近年来国外许多学者通过学科交叉,分析保护地的发展过程。WATSON et al[3]学者总结澳洲保护地的现状研究和发展规律,结合生物地理学的方法来解决存在的问题。MCCARTHY et al[4]利用遥感方法研究朝鲜保护地,调查生物多样性保护现状。目前我国自然保护地发展历程梳理以全国层面为主,零星省域开展相关研究。杨锐[5]、苏逸轩等[6]探究国内外国家公园的发展进程。高吉喜等[7]、陈建伟[8]对我国自然保护地的发展历程进行分期。在国家进行保护地体系改革的同时,湖南省等省份提出全省形成“以国家公园为主体的自然保护地体系”的战略方针[9]。樊涵等[10]研究贵州省保护地的时空变化。目前福建省保护地相关研究主要针对单一类型或局部区域的保护地。学者们主要研究自然保护区[11]、森林公园[12]和风景名胜区[13]3种类型保护地的发展历程。庄乾[14]分析了厦门海洋自然保护地发展历程和管理现状。在研究内容上,目前主要集中于空间网络构建和优化[15]、生物多样性保护[16]等方面。

目前为止福建省层面对自然保护地研究较少,从数量分析上缺少定量研究,并且仅研究单一或局部区域的保护地,尚缺乏对整体体系的研究和梳理。在空间上较少研究各种类型自然保护地空间动态变化。因此本研究综合定量和定性研究法,基于对福建省保护地空间数据、相关资料和实地调查结果的分析,系统梳理自然保护地发展历程。结合ArcGIS核密度分析工具,叠加山水地形图,研究各种类型保护地的空间分布特征以及总体空间格局。探求自然保护地的时空演变特征,以期为福建省自然保护地体系优化改革提供基础研究支持和建议。

1 研究区域与数据 1.1 福建省自然资源概况福建位于我国东南沿海,陆域面积1 240万hm2,海域面积1 360万hm2。省域内山地、丘陵地形众多,拥有中部鹫峰山-戴云山-博平岭山脉,西部武夷山脉两大山脉[17]。福建省水系密布,闽江、九龙江、晋江、汀江为四大水系,并拥有全国第二长的陆地海岸线,长达3 752 km,港湾岛屿众多[18],被誉为“八山一水一分田”[19]。福建省土壤主要为红壤、黄壤。全省属于亚热带海洋性季风气候,是我国降雨量最丰富的省份之一,适宜动植物的生长。因此境内野生脊椎动物种类1 686种,约占全国的30%,高等植物4 703种,约占全国的14%[19]。全省森林覆盖率达66.8%,位居全国第一,为全国六大林区之一,区域内生境质量优质良好。

1.2 研究数据及处理本研究自然保护地名录主要来源于福建省林业局官网“便民数据库”、中华人民共和国农业农村部官网以及中华人民共和国水利部官网。为弥补部分保护地相关信息的缺失,笔者通过国家林业和草原局官网等保护地相关网站和规划文件获取缺失数据,完善全省保护地名录。其中数据包括各保护地的名称、类型、级别、地理位置、管理机构和批复时间等。其他数据来源于文献和调研。

研究依据地域与类型对资料进行分类整理,并核对相关数据的准确性,建立保护地批建时间数据库。借助Arc GIS软件和Google地图,形成福建省各保护地的点状要素,建立空间点坐标数据库。

2 研究方法 2.1 数理统计整理收集到的自然保护地相关数据,计算分析保护地增长变化。对同一类型保护地进行纵向对比,观察年增长变化,计算曲率,记录突变值。横向比较各类型保护地设立数量变化,探求各类型保护地之间的关联。绘制福建省自然保护地历年总数量变化的曲线图。

2.2 文献研究通过整理自然保护地相关文献,查阅中国政府网、林业网等54个相关网站,整理出保护地相关的23个大事件,及保护地的相关政策、法律、计划18份。记录历年保护地种类的变化和数量增长的突变值、曲率,及发展中的重要时间点。参考已有的全国保护地分期,结合省情,确定发展分期时间点,合理划分福建省保护地的发展阶段,并结合大事件探讨突变点产生的原因。

2.3 实地调研研究团队与福建省林业局合作,选取连城县、泰宁县、屏南县、武夷山市、长乐区、湄洲岛、晋江市和平和县8个典型县(市) 开展实地调查,与专家学者以及当地相关部门的管理人员进行访谈并发放问卷。通过调研补充保护地名录、时空数据、发展历程及现状等资料,为发展历程的研究提供了更为充实的保障。

2.4 核密度分析核密度可反映地理要素的空间分布、形态及其延展性等特征[20]。核密度值越低,表明区域内分布密度越小;反之,则越大。本研究将自然保护地点数据进行核密度分析,以揭示地理要素空间扩散特征的思路,通过核密度分区,可视化保护地空间分布密度。

3 结果与分析 3.1 福建省自然保护地的总体格局历经60多年的发展更新,目前福建省共建立了国家公园、自然保护区、森林公园、水利风景区等9种类型省级以上自然保护地,合计419处(只统计省级以上自然保护地,表 1)。全省现有武夷山世界文化和自然双遗产等5处世界遗产,世界地质公园2处,以及3 300处自然保护小区。福建省自然保护地构成了山形水系的主框架,形成以闽西武夷山脉-玳瑁山脉和闽中鹫峰山-戴云山-博平岭两大山脉为核心骨架,以闽江、九龙江等主要流域和海岸带为生态廊道的基本生态保护空间格局及福建省自然保护地的总体布局[21]。

| 类型Type | 自然保护地Natural protected areas | 合计 Total |

||

| 世界级World level | 国家级Country level | 省级Provincial level | ||

| 国家公园National park | 1 | 1 | ||

| 自然保护区Nature reserve | 15 | 24 | 39 | |

| 风景名胜区Scenic spot | 18 | 35 | 53 | |

| 地质公园Geopark | 2 | 16 | 7 | 25 |

| 森林公园Forest park | 29 | 126 | 155 | |

| 湿地公园Wetland park | 8 | 8 | ||

| 海洋公园Ocean park | 7 | 7 | ||

| 水利风景区Water conservancy scenic spot | 37 | 83 | 120 | |

| 水产种质资源保护区Aquatic germplasm resource reserve | 11 | 11 | ||

| 合计Total | 2 | 142 | 275 | 419 |

计算全省各县(市、区) 的自然保护地平均核密度值,84个县(市、区) 中有39个县(市、区) 的保护地核密度平均值大于6,占比45.9%。有6个县(市、区) 的保护地核密度平均值大于8,分别是莆田市涵江区(8.9),三明市梅列区(8.8),莆田市仙游县(8.6)、城厢区(8.6)、泉州市洛江区(8.0) 和厦门市海沧区(8.0),是保护地的高密度集区域。

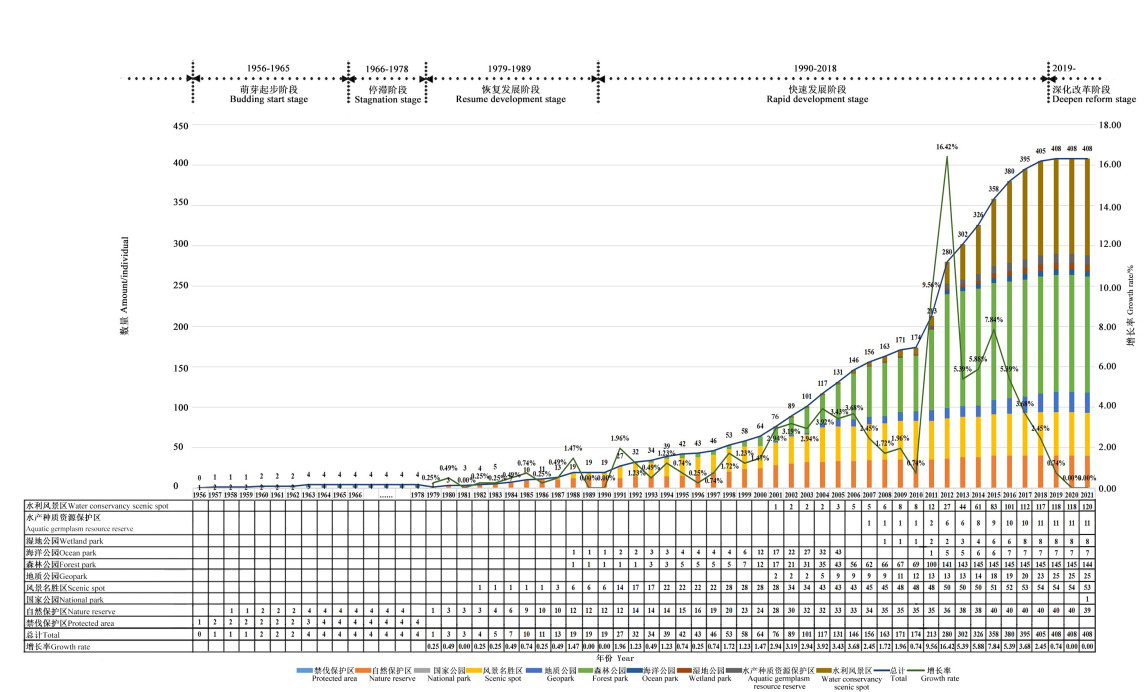

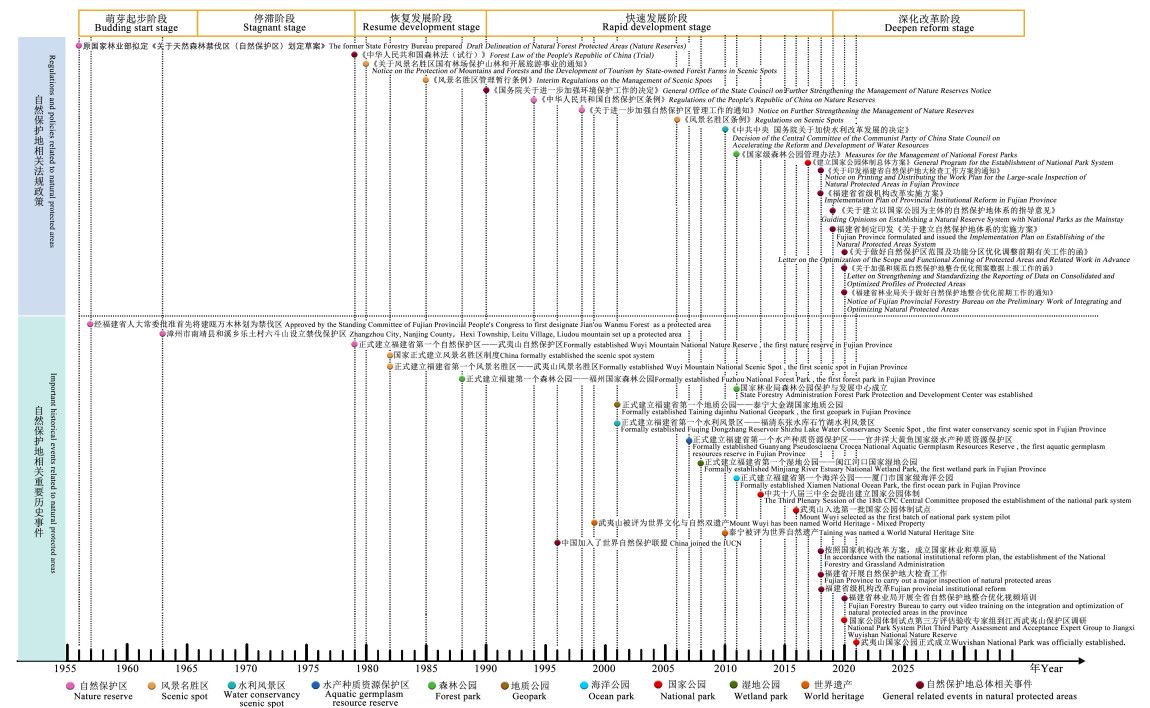

3.2 福建省自然保护地发展历程自福建省第一处自然保护区建立以来,保护地整体增长趋势显著,由慢到快,最终转向平稳发展的趋势。保护地空间分布不断扩大,凝聚过程受地形分布的影响较大,保护地趋向于在河流、山脉周围的地势平缓处聚集。研究选取有明确批建时间的408处福建省保护地(11处森林公园未查询到批复建立时间,未纳入本研究的数理统计),绘制保护地发展脉络分析图(图 1),结合相关政策的梳理(图 2),划分福建省自然保护地发展经历的5个阶段。

|

图 1 福建省自然保护地发展脉络分析图 Fig. 1 An analysis map of the development context of natural protected areas in Fujian Province |

|

图 2 福建省自然保护地相关大事件及法规政策 Fig. 2 Major events, laws, and policies of natural protected areas in Fujian Province |

1956年,福建省自然保护地工作开始起步,根据《关于天然森林禁伐区(自然保护区)划定草案》和森林植被特征,福建省开始设立禁伐保护区。20世纪50年代初,划定武夷山脉偏北的深山老林地为禁伐区;1957年,将建瓯万木林划为禁伐区。随后1960年三明市建立了以格氏栲等森林群落为主体的莘口森林管理站;1963年,在南靖县和溪水乡乐土村六斗山设立禁伐保护区。禁伐保护区位于九龙江、闽江河流沿线。4处禁伐区即现在的武夷山自然保护区等4处保护区的前身,为后来福建省自然保护区的设立奠定基础。

3.2.2 停滞阶段(1966—1978年)1966—1977年,与全国其他事业一样,福建省自然保护地事业处于低潮时期。许多保护区无人管理,甚至遭到不同程度上的破坏,福建省除已划定的4处禁伐保护区外,再未增加新的保护区,全省自然保护地工作整体处于停滞倒退状态。

3.2.3 恢复发展阶段(1979—1989年)改革开放后,福建省开始设立保护地,整体工作开始恢复发展[22]。1979年,第五届全国人大常务委员会第六次会议原则通过《中华人民共和国森林法(试行)》,全国保护地工作得到恢复,但保护地发展较为缓慢,年平均增长1.73处,设立了自然保护区、风景名胜区、森林公园3种类别的保护地,主要设立于山脉、河流和海岸线沿线,核心集中区位于三明市。

1979年4月,在原有禁伐区的基础上,福建省第一处自然保护区——武夷山自然保护区被批准成立,同年被批准成为首批国家级保护区,并设立了管理处。为进一步开展保护工作,福建省林业厅、厦门大学等部门院校的领导和专家成立了专家组。直至1989年,全省建立了12处自然保护区。此阶段内保护区空间分布主要集中于闽江等主要流域沿岸以及武夷山等山脉。

在该阶段里,我国加入了国际公约,保护地的建设开始与国际接轨,促进了国家和地方的法律法规颁布实施,建设工作逐步有法可依、有章可循,风景名胜区、森林公园开始出现。1980年, 原林业部发出了《关于风景名胜区国营林场保护山林和开展旅游事业的通知》。1982年,福建省设立了武夷山风景名胜区。1985年,《风景名胜区管理暂行条例》出台后[23],福建省东南沿海岸带先后设立了5处风景名胜区。1988年,福州国家森林公园被正式批准建立。新增的2种类型保护地为人们提供了森林旅游观光的功能,促进了生态建设,全省自然保护地体系建立工作处于稳步上升阶段。

3.2.4 快速发展阶段(1990—2018年)此阶段福建省自然保护地迅速发展,保护地类型和数量上都呈井喷式增长,功能呈现多样化发展。20世纪90年代,面对高速发展的经济对我国生态环境造成的严重破坏,党中央高度重视生态环境。1990年,《国务院关于进一步加强环境保护工作的决定》强调加强对自然保护区的建设管理。在此背景下福建省新增6种类型保护地,此阶段内保护地年平均增长13.86处。随着数量的增多,保护地的空间分布呈现较明显的聚集性,沿山脉、河流及海岸分布。形成以莆田市为中心向周边扩展的高度密集区。

我国第一部自然保护区条例《中华人民共和国自然保护区条例》于1994年发布,有力保障了自然保护区的建设发展[7],由此福建省保护区数量逐步增多。《国务院办公厅关于进一步加强自然保护区管理工作的通知》的发布进一步加强了保护区的管理工作,至2018年末,自然保护区总体保护面积80多万hm2,约占全省土地总面积的6.8%[19],福建省保护区面积在华东地区跃居前列[24]。伴随着《风景名胜区条例》的颁布,省级以上风景名胜区数量增至54处,总体布局呈“两带”分布。一条为沿海分布带,沿海岸线从太姥山至九侯山;一条为沿山分布带,东起东狮山,西至武夷山脉,南经金湖、桃源洞至南屏山[25]。森林公园发展迅速,海滨森林公园和名山森林景观公园的格局网络逐步成型[26]。为大力开展森林旅游,我国颁发了《全国森林旅游发展规划技术方案》《国家级森林公园管理办法》,成立森林公园保护与发展中心,促使福建省森林公园数量激增。至2018年,全省省级以上森林公园156处[27]。

此阶段内福建省建立了水利风景区、地质公园等6种新类型的自然保护地。2001年,福建省成立了福清东张水库石竹湖水利风景区,泰宁县大金湖国家地质公园。2005、2010年,泰宁地质公园与宁德地质公园先后成为“世界地质公园”。随后2007、2008、2011年福建省先后成立了首个水产种质资源保护区、湿地公园和海洋公园。2013年,党的十八届三中全会明确了国家公园体制,标志着全国进入“以国家公园体制为主体”的保护地管理体制阶段。2016年,武夷山入选第一批国家公园试点。截止2018年底,已建成23处地质公园、8处湿地公园、7处海洋公园、11处水产种质资源保护区、117处水利风景区,1处国家公园(试点)。福建省保护地初步形成了数量众多、规模较大、类型较丰富、空间布局较均衡的自然保护地体系,并且逐步构建较为完备的保护管理体制。

3.2.5 深化改革阶段(2019年至今)在全国开展自然保护地体系改革的背景下,福建省自然保护地工作由高速发展逐步转向优化整合、深化改革。为进一步管理各类型自然保护地,2018年,中共中央印发的《深化党和国家机构改革方案》中提出组建国家林业和草原局,次年印发的《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》 (以下简称《指导意见》) 标志着我国进入自然保护地管理体系建设改革阶段。

为促进自然保护地可持续发展,更有效地保护生态环境,福建省保护地管理改革工作将重点从数量转向质量。此阶段内保护地增长数量下降,2019年以来仅成立6处保护地,未新增保护地类型。2018年以来,福建省开展自然保护地大检查工作,下发《福建省省级机构改革实施方案》并开始进行管理机构改革工作,将原省林业厅、省农业厅的有关职责以及省直机关部门承担的保护地管理职责进行整合,组建省林业局自然保护地管理处,负责监管相关工作。次年,国家林业和草原局对武夷山国家公园体制试点区进行中期评估调研,充分肯定试点区所开展的创新和探索。同年,福建省在全国率先制定印发《关于建立自然保护地体系的实施方案》,文件中明确建立保护地规划体系、完成武夷山国家公园体制试点任务等5项工作任务。为贯彻落实《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》的有关要求,2020年,福建省林业局下发《关于印发福建省自然保护地大检查工作方案的通知》,组织开展自然保护地优化整合工作培训。全省各市(县、区) 有效开展保护地的优化整合和生态保护红线评估调整工作。各地成立了保护地领导小组,分阶段收集各区县基础资料,并与相关技术单位对接沟通,依据《关于加强和规范自然保护地整合优化预案数据上报工作的函》完成各地区基本问题分析和初步整合优化预案。同年国家公园体制试点第三方评估验收专家组到黄岗山了解生物保护情况,肯定了武夷山自然资源保护工作。在福建省委省政府的高度重视和全力推进下,武夷山国家公园聚焦体制改革,着力解决生态保护与社区发展矛盾,完成各项试点任务,于2021年《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上正式成立[28]。武夷山将继续完善管理体制机制,相同区域不再保留其他自然保护地,切实加强生态保护力度,推动社区绿色发展。

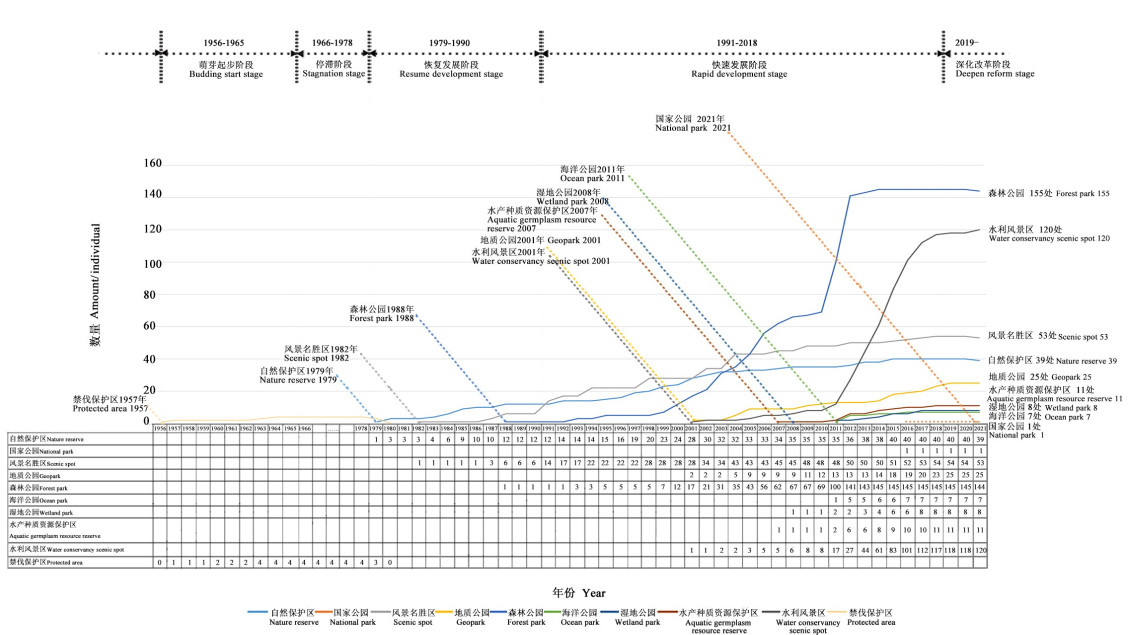

3.3 各类型自然保护地发展变化福建省自然保护地多元发展,数量呈现波动中增长的态势。总体年平均增长10.0处,各类型保护地中,水利风景区(5.7处) 和森林公园(4.6处) 年平均增长率较大,森林公园设立数量最多(155处,图 3)。结合自然资源以及地区经济分析,福建省保护地的空间分布趋势受区域资源价值和经济发展水平的影响。主要集中于区域资源价值禀赋高、景观类型多样或经济发展较好地区[29]。

|

图 3 福建省各自然保护地类型数量增长 Fig. 3 Increase in the number of types of natural protected areas in Fujian Province |

自然保护区、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区4种类型保护地的高密度集中区位于福建省内陆地区。自然保护区的设立由内陆向沿海地区延伸,主要集中设立于武夷山脉及闽江、赛江等流域。由于湿地公园是以水为主体的生态型公园,因此主要分布于河流沿岸,除木兰溪外,闽江等主要流域均设立了湿地公园。水产种质资源保护区主要设立于武夷山脉沿线,少部分位于东南沿海,随后设立于河流沿岸。3种类型保护地高密度集中区均位于三明清流县,平均核密度值分别为8.5、8.4与7.4。地质公园早期设立于武夷山脉及海岸带,随后设立于河流山脉沿线地质较活跃区域,共形成了2个密集区,主要位于三明市明溪县(平均核密度值8.7)。

水利风景区、森林公园分布较为平均,高密集区位于沿海城市。风景名胜区于内陆及沿海区域均有一处密集区。海洋公园则均位于海岸带。1982—1990年,风景名胜区除武夷山风景名胜区外该阶段内的名胜区均位于海岸带。随后名胜区沿闽江等主要河流开始向内陆城市设立。形成莆田市涵江区(核密度值8.6) 以及宁德市周宁县(核密度值8.9) 两处密集区。1988—1999年,森林公园均设立于沿海城市。2000—2012年,森林公园沿河流逐步向内陆设立,主要位于闽江、九龙江以及武夷山脉、博平岭沿线。随后设立中心逐步转移回沿海县(市、区),最终形成以厦漳泉交界处为核心的高度集中区。海洋公园沿东南海岸线设立,6处沿海城市以及平潭综合实验区均设立了海洋公园。2001—2010年,水利风景区增长较为缓慢,主要设立于闽江流域。2010年,我国推出了《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》等水利风景区的相关行业技术标准以及规划导则,水利风景区的建设与管理工作逐步开始规范化,随后水利风景区数量激增。水利风景区依托水利工程,受当地经济水平限制[30],因此形成以莆田市城厢区(核密度值8.6) 为中心向福州市泉州市扩展的沿海核心区。研究期内福建省自然保护地体系空间变化较小、空间格局趋于稳定,未新增高密集区,仅表现出较密集区、稀疏区的逐渐扩张。

4 结论基于对福建省自然保护地空间数据、文件资料和调研结果的分析,将福建省保护地发展历程划分为5个阶段:萌芽起步阶段、停滞阶段、恢复发展阶段、快速发展阶段和深化改革阶段。相较于全国保护地发展阶段:起步阶段(1949—1978年)、稳步发展阶段(1979—1993年)、高速发展阶段(1994—2012年)、调整提高阶段(2013年—) [7],福建省保护地的前3阶段与全国层面大致相同,1979年是重要分水岭。研究结合福建省情,考究1966—1978年间为福建省保护地工作的低潮期,因此划分出停滞阶段。1991年,受政策影响保护地总体年平均增长率由上一年的0增至1.96%, 并快速增长至2018年,因此划定1990—2018年为快速发展阶段。2019年后,福建省开始进行保护地管理机构改革以及优化整合工作,进入深化改革阶段。

福建省各类型自然保护地变化态势不一。从功能定位与时序变化来看,自然保护区属于严格保护的区域,其数量稳步增长,逐步饱和;森林公园、风景名胜区、水利风景区属于保护兼顾游憩的区域,其增长变化较大,呈快速增长逐步稳定的状态。从保护地的空间分布与全省山形地貌、行政区划分析,自然保护区、地质公园、水产种质资源保护区、湿地公园4种类型的高密度集中区域位于福建省内陆地区。水利风景区、森林公园高密度集中区位于沿海城市。风景名胜区于内陆及沿海均有一处密集区。福建省保护地受地形及区域经济发展的影响,逐渐形成了以闽中、闽西两大山脉为核心骨架,以“五江一溪”等流域和海岸带为生态廊道的山形水系主框架。

福建省已在大部分自然生态系统类型地区和珍稀野生动植物的栖息地建立自然保护地[31],保护地体系格局初现雏形。福建省保护地类型丰富、数量众多、功能综合,在保护生物的多样性、改善生态环境质量等方面发挥巨大作用。保护地已然成为全省的生态安全基石、构建生态文明示范区的核心载体、打造“美丽福建”的重要名片。研究首次对福建省自然保护地发展历程进行系统梳理,以期为福建省保护地体制改革提供基础研究支持和建议。当前研究还存在不足和问题,如定量分析有待深化,现阶段缺失福建省保护地面积数据和部分保护地批建时间数据,不能更全面分析保护地空间上的面积变化,有待下一步深入调查与研究。

| [1] |

唐小平, 栾晓峰. 构建以国家公园为主体的自然保护地体系[J]. 林业资源管理, 2017(6): 1-8. |

| [2] |

中国人民代表大会. 国务院关于2020年度国有自然资源资产管理情况的专项报告[EB/OL]. (2021-10-21)[2021-10-25]. http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/202110/d1fc1e63e20e4dfe9b5fad0839ab8129.shtml.

|

| [3] |

WATSON J, GRANTHAM H S, WILSON K A, et al. Systematic conservation planning: past, present and future[M]. Hoboken: John Wiley and Sons, 2011.

|

| [4] |

MCCARTHY C, BANFILLl J, HOSHINO B. National parks, protected areas and biodiversity conservation in North Korea: opportunities for international collaboration[J]. Journal of Asia-Pacific Biodiversity, 2021, 14(3): 290-298. DOI:10.1016/j.japb.2021.05.006 |

| [5] |

杨锐. 美国国家公园体系的发展历程及其经验教训[J]. 中国园林, 2001, 17(1): 62-64. |

| [6] |

苏逸轩, 王剑, 刘纯青, 等. 近十年自然保护地国内外研究进展与热点: 基于Citespace和VOSviewer分析[J]. 现代城市研究, 2021, 36(8): 8. |

| [7] |

高吉喜, 徐梦佳, 邹长新. 中国自然保护地70年发展历程与成效[J]. 中国环境管理, 2019(4): 25-29. |

| [8] |

陈建伟. 中国自然保护地体系发展70年[J]. 国土绿化, 2019, 307(10): 56-59. |

| [9] |

王明旭, 徐佳栾, 王伟, 等. 湖南建立以国家公园为主体的自然保护地体系策略[J]. 湖南林业科技, 2018, 45(4): 68-74. |

| [10] |

樊涵, 杨朝辉, 王丞, 等. 贵州省自然保护地时空演变特征及影响因素[J]. 应用生态学报, 2021, 32(3): 1005-1014. |

| [11] |

陈传明. 福建省自然保护区的发展[J]. 亚热带资源与环境学报, 2002, 17(4): 31-33. |

| [12] |

郭尤睿, 董建文. 福建省森林公园发展的初探[J]. 赤峰学院学报(自然科学版), 2014, 30(10): 136-138. |

| [13] |

许奇. 福建省风景名胜区发展研究[J]. 中国园林, 2010, 26(11): 88-91. |

| [14] |

庄乾. 厦门海洋自然保护地空缺与发展对策研究[D]. 厦门: 自然资源部第三海洋研究所, 2020.

|

| [15] |

古璠, 黄义雄, 陈传明, 等. 福建省自然保护区生态网络的构建与优化[J]. 应用生态学报, 2017, 28(3): 1013-1020. |

| [16] |

谭勇, 何东进, 游巍斌, 等. 福建省自然保护区生物多样性保护的GAP分析[J]. 福建农林大学学报(自然科学版), 2014, 43(3): 251-255. |

| [17] |

戚晓芳. 闽台两地生态旅游资源评价分析与差异比较[D]. 福州: 福建农林大学, 2013.

|

| [18] |

宁凌, 唐静, 廖泽芳. 中国沿海省市海洋资源比较分析[J]. 中国渔业经济, 2013, 31(1): 141-149. |

| [19] |

中华人民共和国中央人民政府. 福建省情介绍[EB/OL]. (2019-01-31)[2021-07-01]. http://www.gov.cn/guoqing/2019-01/31/content_5362798.htm.

|

| [20] |

邓敏, 樊子德, 刘启亮. 空间分析实验教程[M]. 北京: 测绘出版社, 2015.

|

| [21] |

厦门市人民政府办公厅. 厦门市人民政府办公厅转发福建省人民政府办公厅关于印发福建省生态保护红线划定成果调整工作方案的通知[EB/OL]. (2017-07-25)[2021-07-01]. http://www.xm.gov.cn/zfxxgk/xxgkznml/aqscxgdt/201903/t20190318_2234468.htm.

|

| [22] |

陈传明. 福建省自然保护区现状调查与发展对策[J]. 林业建设, 2005(6): 40-42. |

| [23] |

宋霖, 严国泰. 基于公文分析的风景名胜区制度建设历程研究(1978-2018)[J]. 中国园林, 2020, 36(11): 19-24. |

| [24] |

刘碧云. 福建省国家重点保护野生植物的分布与保护对策[J]. 福建林业科技, 2004, 31(3): 61-65. |

| [25] |

黄萌. 福建省风景名胜区体系规划发展战略构建研究[J]. 福建建筑, 2018(12): 17-22. |

| [26] |

应水金. 福建省森林公园建设现状、存在问题及解决对策[J]. 华东森林经理, 2005, 19(3): 63-66. |

| [27] |

福建省林业局办公室. 大力实施乡村振兴战略以特色产业推动林业产业升级[EB/OL]. (2018-09-14)[2021-07-01]. http://lyt.fujian.gov.cn/gkxx/ldzc/lys/ldhd_33677/201809/t20180914_4502704.htm.

|

| [28] |

东南网. 守护万物和谐的美丽家园——武夷山国家公园体制试点观察[EB/OL]. (2021-10-13)[2021-00-01]. http://np.fjsen.com/2021-10/13/content_30860962.htm.

|

| [29] |

张雪, 池梦薇, 兰思仁, 等. 福建省自然保护地边界交叉重叠的格局特征[J]. 风景园林, 2021, 28(8): 106-112. |

| [30] |

黎秋莉. 福建省水库型水利风景区水利风景资源特色研究[D]. 福州: 福建农林大学,

|

| [31] |

宋师兰. 福建省自然保护小区建设管理现状及对策[J]. 福建林业科技, 2003, 30(2): 62-64. |

2021, Vol. 41

2021, Vol. 41