文章信息

- 高瑞, 王祎珂, 艾宁, 刘长海, 宗巧鱼, 强方方

- GAO Rui, WANG Yike, AI Ning, LIU Changhai, ZONG Qiaoyu, QIANG Fangfang

- 陕北特色经济林深层土壤有机碳特征及影响因素

- Characteristics and influencing factors of deep soil organic carbon in characteristic economic forest in Northern Shaanxi

- 森林与环境学报,2021, 41(5): 464-470.

- Journal of Forest and Environment,2021, 41(5): 464-470.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2021.05.003

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-04-25

- 修回日期: 2021-07-26

2. 陕西省红枣重点实验室, 陕西 延安 716000

2. Shaanxi Key Laboratory of Chinese Jujube, Yan'an University, Yan'an, Shaanxi 716000, China

土壤碳库是陆地生态系统中最大的碳库,约是大气碳库和生物碳库的3.3和4.5倍,而土壤有机碳库作为陆地生态系统中最活跃的部分,其占土壤碳库的1/2以上,其微小的变化都有可能引起全球碳循环发生改变[1-2]。土壤有机碳的分布受到自然环境和人类活动等因素的影响[3],气候、地形、土壤、土地利用方式以及植物特性等环境因素通过特定的输入和输出过程影响土壤有机碳含量[4]。许明祥等[5]指出植被类型与地形对土壤有机碳的变化起着主导作用,二者可解释64.1%的有机碳密度的变异性。孙文义等[6]指出在燕沟流域地形和土地利用方式显著影响表层土壤有机碳含量与分布,但是众多研究主要集中于地表 1 m深土层内的有机碳[7-8]。然而也有研究指出,1 m以下土层有机碳储量也十分可观[5],WANG et al[9]指出深层(1~3 m)有机碳含量占0~3 m总有机碳含量的50%以上。因此,明确深层有机碳储量变化特征,对于完善土壤碳汇管理具有重要意义。

目前,陕北地区经济林面积已达到97.4万hm2[10],在产生巨大的经济效益的同时,其碳汇效益也不容忽视。但是,有关陕北黄土区土壤碳汇效益的研究对象多集中于人工生态林[11-12]和农耕地[13-14],且研究深度多为浅层土壤[15-16],而关于该地特色经济林的深层土壤有机碳的研究还较少。因此,本研究以陕北黄土区的特色经济林(枣树林、山地苹果林)为研究对象,将草地作为对照,研究不同植被类型和不同立地条件下深层土壤(0~340 cm)有机碳含量的空间分布特征,并采用灰色关联法对其影响因素进行分析,旨在为今后研究区及其它类似区域经济林土壤碳汇管理、生态恢复模式及经济树种选择提供数据支撑与科学依据。

1 研究区概况与研究方法 1.1 研究区概况延川县齐家山红枣试验示范基地位于陕西省延安市的东北部,属于黄土丘陵沟壑区,平均海拔约850 m,年平均温度10.8 ℃,年平均降水量500 mm,且降雨主要集中在7—9月,属于温带大陆性季风气候。研究区植被以枣树(Ziziphus jujube Mill.)为主,同时也栽植和分布一些苹果(Malus pumila Mill.等经济林树种和酸枣(Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa)等野生小灌木及铁杆蒿(Artemisia sacrorum Ledeb.)、狗娃花[Heteropappus hispidus (Thunb.) Less.]、委陵菜(Potentilla chinensis Ser.)等草本植物。

1.2 研究方法 1.2.1 样地选择与土壤样品采集通过前期的调研与实地考察,课题组选取延川县齐家山红枣试验示范基地广泛分布的红枣林和苹果林为研究对象,并以草地作为对照。其中,枣树和苹果树经济林均为撂荒,无经营措施。水平阶草地主要物种有油蒿(Artemisia ordosica Krasch.)、铁杆蒿、萝藦[Metaplexis japonica (Thunb.) Makino.]和灰绿藜(Chenopodium glaucum L.),原状坡草地主要物种有铁杆蒿、针茅(Stipa capillata L.)、萝藦、紫花苜蓿(Medicago sativa L.)、狗娃花和牻牛儿苗(Erodium stephanianum Willd.)。每种植被类型分布区分别布设3个20 m×20 m的水平阶地和原状坡标准样地,共计18块典型固定样地(表 1)。每个样地内,沿对角线,设置3个1 m深土壤剖面,采用环刀进行土壤样品采集,自地表垂直向下分为5层,即0~20 cm,20~40 cm,40~60 cm,60~80 cm,80~100 cm;同一剖面每层取3个重复,用于测定土壤物理性质,同时,每个样地采用土钻进行0~340 cm土壤样品采集,取3个土钻重复,其中0~100 cm土层间隔10 cm取样,100~340 cm土层间隔20 cm取样,土壤采集后带回实验室自然风干测定其化学性质。

| 样地 Sample plot |

土壤类型 Soil type |

海拔 Altitude/m |

坡度 Slope/(°) |

坡向 Aspect |

郁闭度(盖度) Crown density (coverage)/% |

整地方式 Land preparation method |

种植年限 Planting life/a |

| 枣树Jujube tree | 黄绵土Loessal soil | 860 | 0 | 阴坡Shady slope | 40 | 水平阶Horizontal level | 30 |

| 枣树Jujube tree | 黄绵土Loessal soil | 836 | 25 | 阴坡Shady slope | 43 | 原状坡Undisturbed slope | 30 |

| 苹果树Apple tree | 黄绵土Loessal soil | 900 | 0 | 阴坡Shady slope | 50 | 水平阶Horizontal level | 30 |

| 苹果树Apple tree | 黄绵土Loessal soil | 900 | 28 | 阴坡Shady slope | 52 | 原状坡Undisturbed slope | 30 |

| 草地Grassland | 黄绵土Loessal soil | 905 | 0 | 阴坡Shady slope | 82 | 水平阶Horizontal level | |

| 草地Grassland | 黄绵土Loessal soil | 904 | 30 | 阴坡Shady slope | 80 | 原状坡Undisturbed slope |

参考《土壤农化分析》测定土壤水分、土壤容重、最大持水量、毛管持水量、土壤总孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度、土壤有机碳、碱解氮、土壤速效磷和速效钾[17]。土壤有机碳储量计算如公式(1)[18]。

| $R = HPC \times {10^{ - 1}} $ | (1) |

式中:R为土壤有机碳储量(t·hm-2);H为土层厚度(cm);P为土壤容重(g·cm-3);C为土壤有机碳含量(g·kg-1)。

由于1 m以下土壤容重实测较难,但前人研究指出土壤容重与有机碳含量密切相关[19],因此本文引用式(2)土壤容重的估算公式[20]:

| $P = 1.377\;0\;{{\rm{e}}^{ - 0.004\;8C}} $ | (2) |

使用Microsoft Excel 2010软件对数据进行数据处理和制图,使用SPSS 22.0软件进行单因素方差分析。采用灰色关联法分析研究区土壤有机碳与土壤理化性质的关联度。

灰色关联系数公式如式(3)[21]:

| ${\varepsilon _i}\left( k \right) = \frac{{{{\min }_i}{{\min }_k}|{x_o}\left( k \right) - {x_i}\left( k \right)| + \rho\;{{\max }_i}{{\max }_k}|{x_o}\left( k \right) - {x_i}\left( k \right){\rm{|}}}}{{|{x_o}\left( k \right) - {x_i}\left( k \right)| + \rho\;{{\max }_i}{{\max }_k}|{x_o}\left( k \right) - {x_i}\left( k \right)|}} $ | (3) |

式中:xo为参考数列;xi为被评价对象数列;|xo(k)-xi(k)|表示xi数列与xo数列在k点的绝对差;mink|xo(k)-xi(k)|为xo和xi在k点的最小绝对差,也称一级最小差;minimink|xo(k)-xi(k)|为因素i在k点的最小绝对差,也称二级最小差;maximaxk|xo(k)-xi(k)|为二级最大差;ρ为分辨系数,范围为0<ρ<1,一般ρ取0.5。

关联度γi计算公式如式(4):

| ${\gamma _i} = \frac{1}{n}\sum\limits_{k = 1}^n {{\varepsilon _i}\left( k \right)} $ | (4) |

当0<γi≤0.35时,关联度为弱;当0.35<γi≤0.65时,关联度为中;当0.65<γi≤0.85时,关联度为较强;当0.85<γi≤1.00时,关联度为极强[22]。

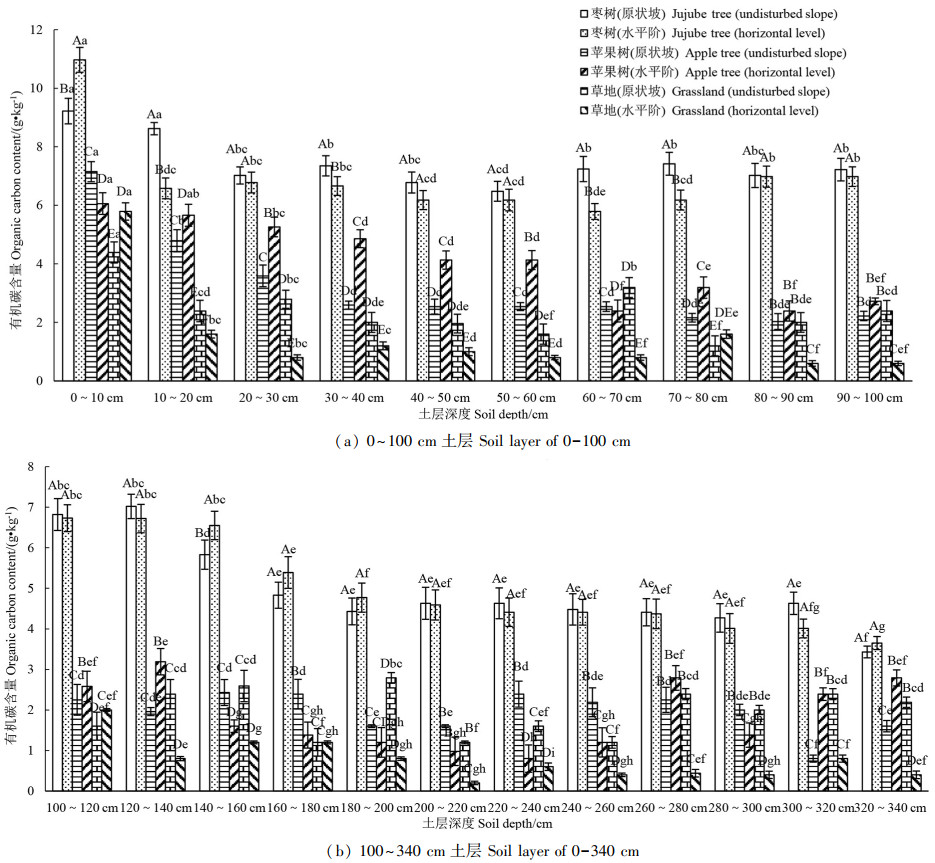

2 结果与分析 2.1 不同植被类型土壤有机碳空间变化特征 2.1.1 土壤有机碳含量垂直变化特征如图 1所示,枣树经济林、苹果树经济林和草地的土壤有机碳含量均有显著的表聚现象,3种植被0~10 cm土层有机碳含量均为最高,且显著高于其他土层(P < 0.05),有机碳含量分别为10.10、6.60和5.09 g·kg-1,在0~340 cm土壤剖面中,各植被类型土壤有机碳含量分别介于3.54~10.10 g·kg-1、1.10~6.60 g·kg-1和0.70~5.09 g·kg-1间。随着土层深度的增加,除枣树经济林在60~200 cm土层有机碳含量呈先上升后下降的趋势外,其余各植被类型土壤有机碳含量均整体呈下降趋势。

|

注:不同大写字母表示不同植被类型在同一土层土壤有机碳含量差异显著(P < 0.05),不同小写字母表示同一植被类型在不同土层土壤有机碳含量差异显著(P < 0.05)。 Note: different uppercase letters indicate that the soil organic carbon content of different vegetation types in the same soil layer is significantly different(P < 0.05). Different lowercase letters indicate that the soil organic carbon content of the same vegetation type in different soil layers is significantly different(P < 0.05). 图 1 不同样地土壤有机碳含量分布特征 Fig. 1 Distribution characteristics of soil organic carbon content in different places |

各植被类型在0~20 cm、20~100 cm、100~200 cm和200~340 cm土层,土壤有机碳含量均表现为枣树经济林>苹果树经济林>草地。相同立地条件下,枣树林土壤有机碳含量显著高于苹果树林和草地。植被类型相同时,立地条件对枣树和苹果树平均有机碳含量影响甚微,而草地的原状坡样地有机碳含量显著高于水平阶样地(P < 0.05)。

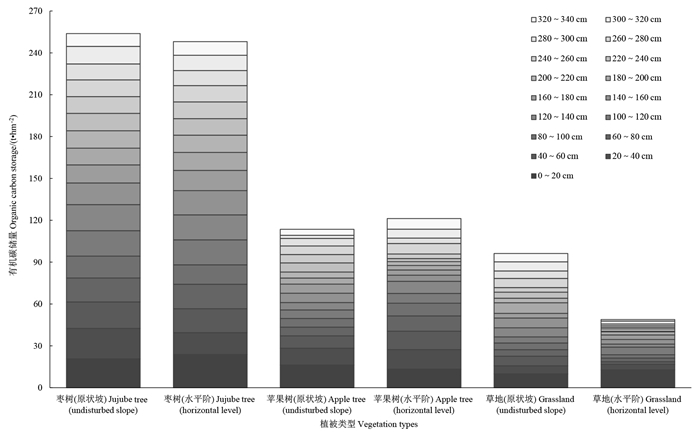

2.2 不同植被类型土壤有机碳储量特征如图 2所示,有机碳储量随土层深度的增加呈现降低趋势,且不同植被类型碳储量不同,枣树经济林的有机碳储量显著高于苹果树经济林和草地,具体表现为枣树原状坡(253.86 t·hm-2)>枣树水平阶(248.07 t·hm-2)>苹果树水平阶(121.25 t·hm-2)>苹果树原状坡(113.56 t·hm-2)>草地原状坡(96.20 t·hm-2)>草地水平阶(48.88 t·hm-2)。植被类型在土层中的有机碳储量贡献率不同,枣树原状坡0~20 cm、20~100 cm、100~200 cm和200~340 cm土层有机碳储量各占总储量的8%、29%、31%和32%;枣树水平阶0~20 cm、20~100 cm、100~200 cm和200~340 cm土层有机碳储量分别占总储量的10%、26%、32%和32%;苹果树原状坡0~20 cm、20~100 cm、100~200 cm和200~340 cm土层有机碳储量各占总储量的14%、29%、26%和31%;苹果树水平阶0~20 cm、20~100 cm、100~200 cm和200~340 cm土层有机碳储量分别占总储量的11%、39%、22%和28%;草地原状坡0~20 cm、20~100 cm、100~200 cm和200~340 cm土层中有机碳储量分别占总储量的10%、23%、30%和37%;草地水平阶0~20 cm、20~100 cm、100~200 cm和200~340 cm土层有机碳储量分别占总储量的26%、22%、34%和18%。

|

图 2 不同植被类型土壤有机碳储量分布 Fig. 2 Distribution of soil organic carbon storage in different vegetation types |

如表 2所示,研究区不同植被类型土壤有机碳含量与各土壤理化因子关联度波动范围为0.589~0.807,均值为0.716,中位数为0.725,大于0.650和小于0.650的比例为10∶3,属于中等及较强关联,表明研究区有机碳含量与土壤理化因子之间关系密切。其中,饱和含水量(0.807)、总孔隙度(0.803)和土壤含水量(0.800)与土壤有机碳含量关系较为密切,均为较强关联。

| 土壤指标 Soil index |

土壤有机碳含量 Soil organic carbon content |

排序 Rank |

土壤指标 Soil index |

土壤有机碳含量 Soil organic carbon content |

排序 Rank |

|

| 土壤含水量Soil water content | 0.800 | 3 | pH值pH value | 0.763 | 4 | |

| 土壤容重Soil bulk density | 0.756 | 6 | 电导率Conductivity | 0.589 | 13 | |

| 饱和含水量Saturated moisture | 0.807 | 1 | 碱解氮Available nitrogen | 0.615 | 12 | |

| 毛管持水量Capillary water capacity | 0.724 | 8 | 速效磷Available phosphorus | 0.700 | 9 | |

| 非毛管孔隙度Non-capillary porosity | 0.759 | 5 | 速效钾Available potassium | 0.616 | 11 | |

| 毛管孔隙度Capillary porosity | 0.657 | 10 | 全磷Total phosphorus | 0.725 | 7 | |

| 总孔隙度Total porosity | 0.803 | 2 |

本研究发现土壤有机碳储量与有机碳含量变化规律相似,二者表聚现象明显,这一方面由于根系的分布及土壤枯落物的积累,表层土壤根系发达有利于微生物的生长,枯落物经过微生物的分解形成腐殖质进入土壤增加了土壤有机质的含量。另一方面,表层土壤能够最直接地与外界进行物质能量交换,而且其自身同时具备畅通的传递通道,为土壤有机碳的累积和分解创造了十分良好的基础[3];随着土层深度的增加,土壤有机碳含量总体上均呈现下降趋势,这与前人研究结果相似[23]。其原因为经微生物分解枯落物而进入土壤的腐殖质随土层向下而递减,土壤根系减少,有机质来源减少,且随着土层加深,土壤紧实度增大,土壤透气性微生物活动减弱,故而呈现出有机碳随土层深度的增加而递减的趋势[24]。本研究发现60~160 cm枣树经济林土壤有机碳含量呈现先上升后下降的趋势,160 cm土层以下趋于稳定,这主要是由于60~160 cm土层为枣树的细根扩散层[25],根系分泌物在根系环境中营造一个特殊的群落环境,提高了土壤固碳能力及利用率[26]。此外,本研究发现各植被深层(100~340 cm)土壤有机碳储量均占总储量的60%左右,这与黄艳章等[27]关于黄土残塬沟壑区深层土壤有机碳的研究结果相似,说明深层土壤有机碳储量在土壤碳储量中占有很大的比例[28],在今后应继续加强对其的研究,探明其形成、转化及维持机制。

3.2 土壤有机碳含量和储量水平差异特征分析植被类型是影响土壤有机碳的重要因素[29],不同植被类型影响有机碳向下运输的数量与质量[30]。本研究中,各植被类型0~340 cm平均土壤有机碳含量和储量均表现为为枣树原状坡>枣树水平阶>苹果树水平阶>苹果树原状坡>草地原状坡>草地水平阶,这主要是由不同植被类型样地的枯落物量与根系所决定的。本研究表明枣树经济林与苹果树经济林土壤有机碳含量显著高于草地,说明种植经济林能够提高土壤有机碳含量,而枣树林比苹果树林对土壤有机碳的固持效果更好,相较于苹果树,枣树根系更发达,同时不同植被类型会在其下垫面形成不同的小气候从而影响微生物的活性[27],改变碳的积累与转化速率。

对比不同立地条件发现,枣树、苹果树经济林的原状坡和水平阶样地有机碳含量差异不显著,说明立地条件对二者的平均有机碳含量影响甚微,这可能是由于二者均为乔木型经济林,植被活动对土壤有机碳的作用强于立地条件对土壤有机碳的作用。草地原状坡样地的总体有机碳含量显著高于水平阶样地,其原因为草本植物的生长活动范围对土壤深度影响有限,而地形变化更容易影响土壤的物质迁移及转化。

3.3 土壤理化性质对有机碳含量的影响分析土壤有机碳含量受局部范围内的土壤理化因子影响[31]。本研究表明各土壤理化因子与土壤有机碳含量的关联度均处于中等关联度以上,对土壤有机碳产生不同程度的影响。其中,饱和含水量、总孔隙度和土壤含水量与土壤有机碳含量关系较为密切。冯棋等[32]指出碳的同化和积累离不开水的参与,因此土壤水分的保持与土壤碳的固定并不是彼此孤立的两个过程。贡璐等[33]指出土壤水分含量影响土壤微生物活性、植物生长及有机物的分解,且土壤水分较高可改善土壤通透性从而利于土壤有机碳的积累。总孔隙度对土壤溶质迁移、持水能力、透气性和矿化速率等都有很大影响,还可能影响植物根系以及微生物的活动条件,进而影响土壤有机碳的积累[34]。

4 结论研究区0~340 cm土壤剖面有机碳具有明显的表聚效应,除枣树经济林有机碳含量在60~160 cm土层呈先上升后下降的趋势,其余均为随着土层深度增加,有机碳含量下降后稳定。

不同植被类型在0~20 cm、20~100 cm、100~200 cm和200~340 cm土层,土壤有机碳含量均表现为枣树经济林>苹果树经济林>草地。表明枣树对有机碳的固持效果优于苹果树和草地。

原状坡和水平阶地对枣树林和苹果林土壤有机碳含量影响不显著,但对草地影响显著(P < 0.05),原状坡的草地土壤有机碳含量显著高于水平阶样地的草地。

研究区各植被类型深层(100~340 cm)土壤有机碳储量约占剖面总储量的60%。

土壤各理化因子与土壤有机碳关联度均处于中等关联以上,特别是饱和含水量、总孔隙度和土壤含水量与土壤有机碳含量关系密切。

| [1] |

DANUSE M, MIKO U F K, ROSS E M, et al. Does conversion of forest to agricultural land change soil carbon and nitrogen?a review of the literature[J]. Global Change Biology, 2002, 8(2): 105-123. DOI:10.1046/j.1354-1013.2001.00459.x |

| [2] |

李斌, 方晰, 李岩, 等. 湖南省森林土壤有机碳密度及碳库储量动态[J]. 生态学报, 2015, 35(13): 4265-4278. |

| [3] |

李龙, 秦富仓, 姜丽娜, 等. 赤峰市敖汉旗土壤有机碳含量的垂直分布及其影响因素[J]. 生态学报, 2019, 39(1): 345-354. |

| [4] |

欧阳园丽, 吴小刚, 林小凡, 等. 九连山自然保护区土壤有机碳时空变异的耦合效应[J]. 森林与环境学报, 2020, 40(6): 561-568. |

| [5] |

许明祥, 王征, 张金, 等. 黄土丘陵区土壤有机碳固存对退耕还林草的时空响应[J]. 生态学报, 2012, 32(17): 5405-5415. |

| [6] |

孙文义, 郭胜利, 宋小燕. 地形和土地利用对黄土丘陵沟壑区表层土壤有机碳空间分布影响[J]. 自然资源学报, 2010, 25(3): 443-453. |

| [7] |

李鑫, 陈先刚, 白明锐, 等. 宣威市退耕还林柳杉林地土壤有机碳含量及活性组分的林龄变化[J]. 林业科学, 2017, 53(1): 11-19. |

| [8] |

周鑫, 姜航, 孙金兵, 等. 地形因子和物理保护对张广才岭次生林土壤有机碳密度的影响[J]. 北京林业大学学报, 2016, 38(4): 94-106. |

| [9] |

WANG Y G, LI Y, YE X H, et al. Profile storage of organic/inorganic carbon in soil: from forest to desert[J]. Science of the Total Environment, 2010, 408(8): 1925-1931. DOI:10.1016/j.scitotenv.2010.01.015 |

| [10] |

葛云, 任枫. 陕西省经济林资源空间分布及特征分析[J]. 林业调查规划, 2019, 44(4): 42-47. DOI:10.3969/j.issn.1671-3168.2019.04.008 |

| [11] |

李如剑, 王蕊, 李娜娜, 等. 黄土区果园和刺槐林生态系统土壤有机碳变化及影响因素[J]. 环境科学, 2015, 36(7): 2662-2668. |

| [12] |

宋青珍, 白海金, 刘艳, 等. 黄土高原刺槐人工林土壤有机碳动态研究[J]. 陕西林业科技, 2015(2): 5-9. DOI:10.3969/j.issn.1001-2117.2015.02.002 |

| [13] |

张祎, 李鹏, 肖列, 等. 黄土高原丘陵区地形和土地利用对土壤有机碳的影响[J]. 土壤学报, 2019, 56(5): 1140-1150. |

| [14] |

吴建平, 韩新辉, 任成杰, 等. 黄土丘陵区不同恢复年限退耕林地土壤碳氮差异及其影响因素[J]. 西北农林科技大学学报(自然科学版), 2017, 45(6): 123-133. |

| [15] |

兰志龙, 赵英, 张建国, 等. 陕北黄土丘陵区不同土地利用方式下土壤碳剖面分布特征[J]. 环境科学, 2018, 39(1): 339-347. |

| [16] |

王一佩, 孙美美, 程然然, 等. 黄土高原中西部人工针叶林浅层土壤有机碳积累及影响因素[J]. 水土保持研究, 2020, 27(3): 30-36. |

| [17] |

鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 北京: 中国农业出版社, 2000: 14-114.

|

| [18] |

闫丽娟, 李广, 吴江琪, 等. 黄土高原4种典型植被对土壤活性有机碳及土壤碳库的影响[J]. 生态学报, 2019, 39(15): 5546-5554. |

| [19] |

XU G C, LI Z B, LI P, et al. Spatial variability of soil available phosphorus in a typical watershed in the source area of the middle Dan River China[J]. Environmental Earth Sciences, 2014, 71(9): 3953-3962. DOI:10.1007/s12665-013-2780-6 |

| [20] |

SONG G H, LI LQ, Pan G X, et al. Topsoil organic carbon storage of China and its loss by cultivation[J]. Biogeochemistry, 2005, 74(1): 47-62. DOI:10.1007/s10533-004-2222-3 |

| [21] |

魏志远, 孙娟, 李松刚, 等. 海南中西部荔枝园土壤肥力的灰色关联度评价[J]. 热带作物学报, 2013, 34(10): 1883-1887. DOI:10.3969/j.issn.1000-2561.2013.10.006 |

| [22] |

薛鸥, 魏天兴, 刘飞, 等. 公路边坡植物群落多样性与土壤因子耦合关系[J]. 北京林业大学学报, 2016, 38(1): 91-100. |

| [23] |

李林海, 郜二虎, 梦梦, 等. 黄土高原小流域不同地形下土壤有机碳分布特征[J]. 生态学报, 2013, 33(1): 179-187. |

| [24] |

车升国, 郭胜利. 黄土塬区小流域深层土壤有机碳变化的影响因素[J]. 环境科学, 2010, 31(5): 1372-1378. |

| [25] |

刘晓丽. 黄土丘陵区枣林深层细根分布与土壤水分特征研究[D]. 杨凌: 西北农林科技大学, 2013: 6-8.

|

| [26] |

倪惠菁, 苏文会, 范少辉, 等. 养分输入方式对森林生态系统土壤养分循环的影响研究进展[J]. 生态学杂志, 2019, 38(3): 863-872. |

| [27] |

黄艳章, 信忠保. 不同生态恢复模式对黄土残塬沟壑区深层土壤有机碳的影响[J]. 生态学报, 2020, 40(3): 778-788. |

| [28] |

马昕昕, 许明祥, 杨凯. 黄土丘陵区刺槐林深层土壤有机碳矿化特征初探[J]. 环境科学, 2012, 33(11): 3893-3900. |

| [29] |

NICO B, ERIC P V, STUART N L. Oranic matter processing and soil evolution in a river system[J]. Catena, 2015, 12: 86-97. |

| [30] |

LI Z, ZHAO Q G. Organic carbon content and distribution in soils under different land uses in tropical and subtropical China[J]. Plant and Soil, 2001, 231(2): 175-185. DOI:10.1023/A:1010350020951 |

| [31] |

赵晶晶, 贡璐, 安申群, 等. 塔里木盆地北缘绿洲不同连作年限棉田土壤有机碳、无机碳含量与环境因子的相关性[J]. 环境科学, 2018, 39(7): 3373-3381. |

| [32] |

冯棋, 杨磊, 王晶, 等. 黄土丘陵区植被恢复的土壤碳水效应[J]. 生态学报, 2019, 39(18): 6598-6609. |

| [33] |

贡璐, 罗艳, 解丽娜. 塔里木盆地北缘绿洲不同土地利用方式土壤有机碳、无机碳变化及其土壤影响因子[J]. 中国农业大学学报, 2017, 22(12): 83-94. DOI:10.11841/j.issn.1007-4333.2017.12.10 |

| [34] |

VINCENT D P O, RATTAN L. Using meta-analyses to assess pedo-variability under different land uses and soil management in central Ohio, USA[J]. Geoderma, 2014, 232-234: 56-58. DOI:10.1016/j.geoderma.2014.04.030 |

2021, Vol. 41

2021, Vol. 41