文章信息

- 郭子豪, 朱秀雯, 陈钱炜, 杨双娜, 巩合德

- GUO Zihao, ZHU Xiuwen, CHEN Qianwei, YANG Shuangna, GONG Hede

- 滇中地区主要灌丛碳氮磷生态化学计量特征

- Ecological stoichiometric characteristics of carbon, nitrogen and phosphorus in main shrubs in central Yunnan

- 森林与环境学报,2021, 41(4): 358-365.

- Journal of Forest and Environment,2021, 41(4): 358-365.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2021.04.004

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-03-21

- 修回日期: 2021-06-11

在陆地生态系统中,不同元素对植物有不同的作用,它们可以调节植物的各种生理过程,其中,碳(C)、氮(N)和磷(P)元素在这一过程中扮演了重要的角色[1]。植物中C、N、P元素相互独立且又密切联系,在植物的营养供给和生长发育过程中,与环境因子共同起着主导作用[2]。对生态系统中养分元素分配机制的研究是生态学和化学计量学研究的结合[3],当前其主要研究方向是植物的养分循环规律、植物生长的限制性养分元素、种群的结构特征、生态系统中养分元素的动态平衡以及植物生态系统对全球气候变化的响应等[4],近年来,也有大量研究开始关注驱动植物生态化学计量格局的主要因子,并将影响植物生长的光照、水分、温度和土壤养分等环境因子统一归纳为气候因子、地理条件和土壤性质三大类因素[5]。在大尺度地理环境中,随纬度升高,温度则降低,植物的C、N、P含量增加,但N/P变小,如王晶苑等[6]研究发现,植物叶片的N、P含量与气温呈负相关关系,与降水量无显著相关性。李路等[7]研究发现,降水量和温度是影响土壤C、N、P含量及空间分布的主要因子,表层土壤C/N随温度和年降水量的增大而增大,湿热地区生产力高即土壤C/N较大,淋溶导致表层土壤P元素流失。但之前的研究多局限于大尺度地理环境中的植物养分元素总体特征的变化,缺少在具体地区区域环境中各植物生态系统间的元素综合特征横向比较,因此,研究滇中地区主要灌丛植物生态系统的C、N、P化学计量及其与环境因子的响应特征,对云南省灌丛植物研究具有重要的实践意义。

灌丛作为陆地生态系统的重要组成部分之一,具有植物种类繁多、分布广泛、生产力高的特点,我国约有灌丛面积2×108 hm2,占据我国陆地总面积的1/5[8],大部分城市均有分布。滇中地区灌丛占云南全省国土面积的24%,主要分布在昆明市、曲靖市、楚雄彝族自治州和玉溪市。本研究以滇中地区主要灌丛生态系统为切入点,分析其C、N、P元素的分布特征,探讨温度和降水因素对C、N、P元素分配的影响,为揭示气候因素影响下的灌丛特征提供理论依据。

1 研究区概况与研究方法 1.1 研究区概况样地位于云南省中部,北纬23°57′45″~26°31′36″,东经101°01′40″~104°16′05″,研究样地的主要灌丛类型共12个,主要植被分别为矮杨梅(Myrica nana A. Cheval.)、光叶高山栎(Quercus pseudosemecarpifolia A. Camus)、铁仔(Myrsine africana Linn.)、余甘子(Phyllanthus emblica Linn.)、腺房杜鹃(Rhododendron adenogynum Diels)、檵木[Loropetalum chinense (R. Br.) Oliver]、白栎(Quercus fabri Hance)、草原杜鹃(Rhododendron telmateium Balf. F. et W. W. Smith)、腋花杜鹃(Rhododendron racemosum Franch.)、马缨杜鹃(Rhododendron delavayi Franch.)、火棘[Pyracantha fortuneana (Maxim.) Li]和竹叶椒(Zanthoxylum planispinum Sieb. Et Zucc)。

1.2 样地设置与样品采集野外调查于2019年7—8月进行,在云南省中部的11个县布置了23个采样地,每个样地设置3次重复,在综合考虑样地需遵循的可操作性与代表性原则(灌丛类型、人为干扰、地域特点等)后,根据1∶1 000 000《中国植被图集》[9]记载的灌木群落类型、面积和分布,初步选择采样点,再进行野外考察,确定实际的灌丛分布样点并对样点进行布设,选取灌木层和草本层进行采样记录。

选择样地时避开强干扰区,按照群落内物种组成和群落生境结构相对统一、群落面积充足的原则进行。设置样地时,考虑后期采集样品的便捷性与准确性,每块样地按照分布特征设置3个典型的5 m×5 m的样方,3个样方的间距约10 m,记录样方内各种灌丛植物(采样质量≥150 g)的种名、高度、株数、冠幅、物候期等基本信息,灌丛样地数据如表 1所示。

| 调查样地 Sample plot |

优势群系类型 Dominant formation type |

经纬度 Longitude and latitude |

海拔 Altitude /m |

坡向 Aspect /(°) |

坡位 Slope position |

灌木层盖度 Shrub layer coverage/% |

草本层 盖度Herb coverage/% |

| 姚安县 Yao’an |

铁仔Myrsine africana | 25°29′37″N,101°13′39″E | 1 972 | 34 | 中上部 Middle and upper |

80 | 12 |

| 姚安县 Yao’an |

南烛、矮杨梅 Vaccinium bracteatum,Myrica nana |

25°31′21″N,101°23′53″E | 2 221 | 29 | 山顶Peak | 43 | 12 |

| 姚安县 Yao’an |

光叶高山栎 Quercus pseudosemecarpifolia |

25°22′28″N,101°12′49″E | 2 209 | 96 | 山顶Peak | 65 | 4 |

| 大姚县 Dayao |

余甘子Phyllanthus emblica | 25°51′19″N,101°31′21″E | 1 563 | 120 | 中下部 Middle and lower |

46 | 11 |

| 大姚县 Dayao |

南烛、矮杨梅 Vaccinium bracteatum, Myrica nana |

25°54′50″N,101°14′56″E | 2 396 | 95 | 中上部 Middle and upper |

76 | 4 |

| 大姚县 Dayao |

腺房杜鹃 Rhododendron adenogynum |

26°55′36″N,101°14′17″E | 2 598 | 283 | 中上部 Middle and upper |

67 | 6 |

| 牟定县 Mouding |

余甘子Phyllanthus emblica | 25°33′16″N,101°37′46″E | 1 761 | 257 | 中部Middle | 84 | 9 |

| 牟定县 Mouding |

南烛、矮杨梅 Vaccinium bracteatum, Myrica nana |

25°26′11″N,101°31′34″E | 2 145 | 93 | 中上部 Middle and upper |

50 | 40 |

| 南华县 Nanhua |

南烛、矮杨梅 Vaccinium bracteatum, Myrica nana |

25°19′33″N,101°01′40″E | 2 567 | 168 | 山顶Peak | 68 | 4 |

| 禄丰县 Lufeng |

南烛、矮杨梅 Vaccinium bracteatum, Myrica nana |

25°18′22″N,102°07′30″E | 2 113 | 218 | 山顶Peak | 43 | 5 |

| 禄丰县 Lufeng |

余甘子Phyllanthus emblica | 25°18′55″N,102°05′50″E | 1 818 | 109 | 中上部 Middle and upper |

84 | 3 |

| 安宁县 Anning |

南烛、矮杨梅 Vaccinium bracteatum, Myrica nana |

24°51′27″N,102°27′10″E | 2 044 | 157 | 中上部 Middle and upper |

92 | 8 |

| 富民县 Fumin |

南烛、矮杨梅 Vaccinium bracteatum, Myrica nana |

25°13′60″N,102°25′70″E | 2 086 | 310 | 中部Middle | 75 | 35 |

| 寻甸县 Xundian |

南烛、矮杨梅 Vaccinium bracteatum, Myrica nana |

25°32′34″N,103°23′20″E | 2 061 | 268 | 中上部 Middle and upper |

72 | 74 |

| 寻甸县 Xundian |

白栎Quercus fabri | 25°28′40″N,103°14′21″E | 1 969 | 172 | 中上部 Middle and upper |

82 | 34 |

| 寻甸县 Xundian |

腋花杜鹃 Rhododendron racemosum |

25°27′59″N,103°14′20″E | 1 949 | 154 | 中上部 Middle and upper |

67 | 46 |

| 会泽县 Huize |

草原杜鹃 Rhododendron telmateium |

26°19′48″N,103°14′21″E | 3 190 | 164 | 山脊Ridge | 78 | 26 |

| 会泽县 Huize |

腋花杜鹃 Rhododendron racemosum |

26°19′54″N,103°13′56″E | 3 130 | 328 | 山脊Ridge | 74 | 63 |

| 会泽县 Huize |

竹叶椒 Zanthoxylum planispinum |

26°31′36″N,103°27′23″E | 1 935 | 168 | 中部Middle | 85 | 62 |

| 师宗县 Shizong |

马缨杜鹃 Rhododendron delavayi |

24°54′22″N,103°52′18″E | 2 183 | 114 | 中部Middle | 72 | 43 |

| 师宗县 Shizong |

火棘 Pyracantha fortuneana |

24°40′32″N,104°04′45″E | 2 085 | 140 | 中部Middle | 73 | 51 |

| 师宗县 Shizong |

竹叶椒 Zanthoxylum planispinum |

24°22′46″N,104°16′50″E | 1 319 | 255 | 中上部 Middle and upper |

74 | 64 |

| 通海县 Tonghai |

檵木 Loropetalum chinense |

23°57′45″N,102°41′17″E | 1 480 | 96 | 中上部 Middle and upper |

70 | 84 |

| 注:坡向按逆时针方向进行测量,角度范围0 °(正北)~360°(仍是正北,循环一周)。Note: the aspect was measured in the counter clockwise direction, and the angle range is 0 °(due north) ~ 360 °(still due north, one cycle). | |||||||

在对每个样方内的物种进行每木调查的同时,在每个样方内随机选取1个1 m×1 m的代表性样方,收集记录草本植物(采样质量≥100 g)、收集凋落物(采样质量≥30 g)装入编织袋中并称出其总质量。在样地中沿对角线方向随机挖1个1 m深的土壤剖面,将剖面按深度分为0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm、30~50 cm、50~70 cm和70~100 cm共6个土层分别装袋带回,用土钻按照同样的方法分层采集3钻土样,用于测定土壤C、N、P元素含量。

1.3 元素含量测定将洗净并处理后的样品在70 ℃恒温箱中烘烤48 h至恒重,测定C、N、P元素的质量分数[10]。用C/N元素分析仪测定C、N元素含量,采用钼蓝比色法测定P元素含量。温度、降水资料数据来自世界气候数据网站[11](https://www.worldclim.org/)。

1.4 数据处理用Microsoft Excel 2105软件对原始数据平均值及标准差进行统计,用IBM-SPSS Statistics 23软件对土壤和植物不同部位元素含量及其内部分布关系进行Pearson相关分析,用t检验法比较植物不同部位元素含量差异,用最小显著性差异(least significant difference, LSD)法对不同土层土壤元素含量和比值作显著性检验。采用薄板平滑样条函数算法对气象数据进行插值,计算出各采样点的年平均温度和年平均降水量数据。采用CANOCO 5.0软件,对灌丛生态系统元素与温度、降水量因子的相互影响进行冗余分析(redundancy analysis, RDA)。

2 结果与分析 2.1 滇中地区主要灌丛植物元素含量及其相关性滇中地区主要灌丛植物C、N、P含量化学计量统计特征如表 2所示。植物生长所需的营养元素在滇中地区主要灌丛植物中的分布特征存在明显差异,表明其执行不同功能的部位之间具有明显不同的分配规律。从元素含量的比值可以看出, C和N、C和P之间的含量差距较大,N和P对于植物构成的影响小于C。C含量远大于N、P含量,证明C是灌丛植物的主要构成元素。灌木层中植物的营养元素多集中在叶中,草本层中植物的营养元素多集中于地上部分。

| 调查层次 Investigation level |

部位 Position |

碳含量 C content/% |

氮含量 N content/% |

磷含量 P content/% |

碳氮比 C/N |

碳磷比 C/P |

氮磷比 N/P |

| 灌木层 Shrub layer |

根Root | 45.56±1.45 | 0.40±0.12 | 0.53±0.39 | 125.00±35.50 | 146.20±110.40 | 1.20±0.90 |

| 茎Stem | 45.87±1.19 | 0.43±0.11 | 0.48±0.25 | 116.00±33.70 | 131.50±86.50 | 1.20±0.80 | |

| 叶Leaf | 47.52±2.09 | 1.47±0.34 | 1.17±0.72 | 34.40±8.80 | 54.10±27.60 | 1.60±0.70 | |

| 草本层 Herb layer |

地上部分 Above-ground |

40.98±2.50 | 1.08±0.39 | 1.51±0.94 | 43.80±17.31 | 40.43±24.18 | 0.88±0.35 |

| 地下部分 Under-ground |

36.25±4.23 | 0.61±0.22 | 1.00±0.48 | 65.50±21.25 | 47.99±27.97 | 0.72±0.29 | |

| 凋落物层 Litter layer |

41.34±4.07 | 1.02±0.25 | 0.81±0.44 | 43.87±14.41 | 68.18±38.50 | 1.48±0.58 |

从灌木层不同部位C、N、P含量的相关关系(表 3)可知,叶中不同元素含量之间的极显著关系反映了化学元素在灌丛中的变化集中于叶。相同元素的含量在根、茎之间呈极显著正相关(P < 0.01),表明相同元素在根、茎之间的影响程度和分配方式相同;相同元素的含量在根、叶之间也呈极显著正相关(P < 0.01),表明相同元素在根、叶之间的影响程度和分配方式相同。但根C与茎P、根P与茎C含量呈极显著负相关(P < 0.01),根N与茎C含量呈显著负相关(P < 0.05),表明根中的不同元素与茎中不同元素对植物生长的机理不同,甚至是相反的。在茎、叶之间,茎C与叶P、茎P与叶C含量呈极显著负相关(P < 0.01),茎C与叶N含量呈显著负相关(P < 0.05),表明茎、叶之间的元素分配、影响程度与其它器官存在差异。

| 部位 Part |

元素 Element |

根Root | 茎Stem | 叶Leaf | ||||||||

| C | N | P | C | N | P | C | N | P | ||||

| 根 Root |

C | 1 | -0.604** | -0.593** | 0.905** | -0.097 | -0.577** | 0.894** | -0.608** | -0.545** | ||

| N | 1 | 0.266 | -0.459* | 0.757** | 0.266 | -0.592** | 0.783** | 0.304 | ||||

| P | 1 | -0.569** | -0.067 | 0.842** | -0.532** | 0.512* | 0.615** | |||||

| 茎 Stem |

C | 1 | 0.040 | -0.650** | 0.816** | -0.506* | -0.605** | |||||

| N | 1 | -0.504 | -0.157 | 0.423* | -0.060 | |||||||

| P | 1 | -0.597** | 0.382 | 0.787** | ||||||||

| 叶 Leaf |

C | 1 | 0.553** | -0.668** | ||||||||

| N | 1 | 0.552** | ||||||||||

| P | 1 | |||||||||||

| 注:*表示在0.05水平上显著相关;**表示在0.01水平上极显著相关。Note: * indicates a significant correlation at the level of 0.05; ** indicates an extremely significant correlation at the level of 0.01. | ||||||||||||

草本层中(表 4),地上部分C与P元素含量呈显著负相关(P < 0.05),N与P元素含量呈极显著正相关(P < 0.01);地上部分与地下部分的P元素含量呈极显著正相关(P < 0.01),N元素含量呈显著正相关(P < 0.05),表明P元素是影响其元素分配格局的主要元素。

| 部位 Part |

元素 Element |

地上部分Above-ground | 地下部分Under-ground | |||||

| C | N | P | C | N | P | |||

| 地上部分 Above-ground |

C | 1 | -0.203 | -0.468* | 0.216 | 0.017 | 0.199 | |

| N | 1 | 0.694** | 0.197 | 0.461* | 0.420 | |||

| P | 1 | 0.078 | 0.254 | 1.000** | ||||

| 地下部分 Under-ground |

C | 1 | 0.142 | -0.090 | ||||

| N | 1 | 0.578** | ||||||

| P | 1 | |||||||

| 注:*表示在0.05水平上显著相关;**表示在0.01水平上极显著相关。Note: * indicates a significant correlation at the level of 0.05; ** indicates an extremely significant correlation at the level of 0.01. | ||||||||

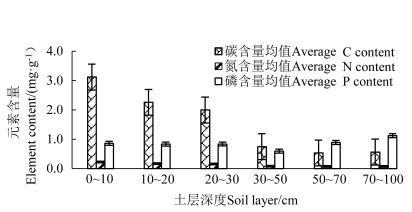

滇中地区主要灌丛土壤C、N、P含量如图 1所示,土壤C含量在土壤表层最高,随土层深度的增加而逐渐降低,且在50~70 cm与70~100 cm土层中,P含量高于C含量, 表明C元素主要集中于0~30 cm土层中,而随土层深度加深,C元素可能因径流、日照等多方面因子的影响而流失。随土层深度的增加,N含量逐渐减少,P含量趋于稳定,说明P元素的固定不随土壤深度的变化而发生改变。

|

图 1 滇中地区主要灌丛土壤碳、氮、磷含量 Fig. 1 C, N, P content of main shrub soil in central Yunnan |

表层土壤的C、N、P与植物活动关系最为密切,因此,着重对表层土壤进行分析。滇中地区主要灌丛与土壤中元素含量的相关性如表 5所示。土壤P含量与灌木层茎的P含量呈显著正相关(P < 0.05),与叶的P含量呈极显著正相关(P < 0.01)。在草本层,土壤P含量与地下部分C含量呈显著正相关(P < 0.05),与地上部分P含量呈极显著正相关(P < 0.01);地下部分N含量与土壤P含量呈显著正相关(P < 0.05),而与土壤N含量呈极显著正相关(P < 0.01);地下部分P含量与土壤N含量呈显著正相关(P < 0.05),而与土壤P含量呈极显著正相关(P < 0.01)。凋落物层中的C、N、P含量与土壤N、P含量呈极显著正相关(P < 0.01)。

| 调查层次 Investigation level |

部位 Position |

植物中的元素 Plant element |

相关系数Correlation coefficient | ||

| 土壤碳Soil C | 土壤氮Soil N | 土壤磷Soil P | |||

| 灌木层 Shrub layer |

根 Root |

C | 0.057 | -0.001 | -0.004 |

| N | 0.478 | 0.001 | 0.040 | ||

| P | 0.182 | 0.007 | -0.137 | ||

| 茎 Stem |

C | 0.103 | 0.002 | 0.003 | |

| N | 1.180 | 0.017 | 0.105 | ||

| P | -0.002 | -0.001 | 0.142* | ||

| 叶 Leaf |

C | 0.042 | -0.001 | 0.026 | |

| N | 0.205 | 0.050 | 0.520 | ||

| P | -0.732 | 0.075 | 0.512** | ||

| 草本层 Herb layer |

地上部分 Above-ground |

C | -0.019 | 0.031 | 0.075 |

| N | -0.494 | 0.446 | 1.127 | ||

| P | -0.620 | 0.108 | 0.618** | ||

| 地下部分 Under-ground |

C | 0.283 | 0.044** | 0.059* | |

| N | 3.861 | 0.651** | 0.917* | ||

| P | 0.771 | 0.129* | 0.431** | ||

| 凋落物层 Litter layer |

C | -0.129 | 0.044** | 0.070** | |

| N | -2.665 | 0.682** | 1.089** | ||

| P | -2.058* | 0.190** | 0.435** | ||

| 注:*表示在0.05水平上显著相关;**表示在0.01水平上极显著相关。Note: * indicates a significant correlation at the level of 0.05; ** indicates an extremely significant correlation at the level of 0.01. | |||||

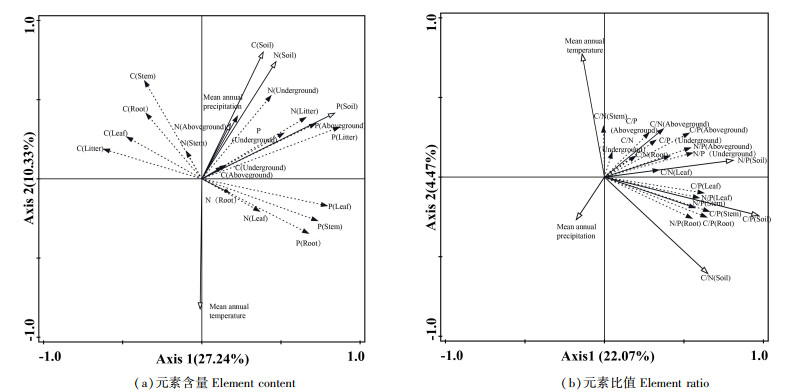

滇中地区主要灌丛C、N、P元素与主要环境因子的冗余分析如图 2所示。从图 2(a)可知,在元素含量水平上,年平均温度与叶片N含量的相关性最大,年平均降水量与土壤C含量的相关性最大,能够在一定程度上反映灌丛植物化学计量特征与非生物因子的关系。沿RDA第Ⅱ轴,年平均温度与根、叶的N含量,与根、茎、叶的P含量之间夹角小于90°,表明温度与以上元素含量呈正相关关系。温度因子的投影较长,说明正相关影响较大。温度因子与灌丛生态系统的C含量,与草本层、土壤层、凋落物层的N和P含量之间夹角都大于90°呈负相关,投影较长,表明温度因子对这三者的负相关影响较大。沿RDA第Ⅰ轴,年平均降水量与叶C、凋落物C含量之间的夹角大于90°,表明年平均降水量与以上2种元素含量呈负相关关系,但其投影较短,表明其负相关影响较小;其余元素含量与年平均降水量之间的夹角小于90°,表明年平均降水量与其余元素含量呈正相关关系。故降水量因子对滇中地区主要灌丛元素含量都具有一定的影响,但其影响普遍低于温度的影响,温度因子对滇中地区主要灌丛灌木层N、P含量的影响大于C,也大于对草本层、凋落物层和土壤N、P含量的影响。

|

图 2 滇中地区主要灌丛碳氮磷元素与主要环境因子的冗余分析 Fig. 2 Redundant analysis of carbon, nitrogen and phosphorus elements with main environmental factors of main shrubs in central Yunnan |

从图 2(b)可知,在元素比值水平上,年平均温度与灌木层茎C/N相关性最大,年平均降水量与土壤C/N相关性最大。沿RDA第Ⅰ轴,年平均温度与灌木层根茎、凋落物层和草本层地下部分的C/N之间的夹角小于90°,与凋落物层、草本层的N/P之间夹角小于90°,说明温度因子与以上元素比值呈正相关关系,年平均温度投影较长,说明温度对C/N、N/P具有较大的影响。沿RDA第Ⅱ轴,年平均降水量与土壤C/N之间夹角小于90°,说明降水量因子与土壤C/N呈正相关关系,年平均降水量投影较短,表明其对土壤C/N的影响有限。

3 讨论与结论 3.1 滇中地区主要灌丛植物碳氮磷化学计量特征关系滇中地区主要灌丛的C、N、P均在植物的正常范围内[12],与之前相关研究结论存在不同之处是,灌木层叶C、N、P含量高于其它层的含量,草本层P多集中于地上部分,含量略高于灌丛植物叶P。这可能与调查区域环境受一定人为因素干扰,灌丛生态系统为适应区域环境而进行差异性分配有关,同时,温度、降水量和光照等限制因子的改变也会造成P含量的差异。与中国灌丛植物N、P含量的平均值比较[13],滇中地区主要灌丛的N含量小于平均值,本研究调查对象为滇中地区主要灌丛生态系统,多为常绿木本类植物,采样点位于云南省红壤广泛分布区,使得P更容易被固定,直接影响植物的P含量[14],生境中N、P含量相对不足,造成植物生长过程中N、P的吸收量不足。长期的生物进化和环境适应,导致了不同形态N、P在土壤中形成,进而导致植物形成不同的N元素吸收机制和策略[15],营养限制情况也会在很大程度上造成滇中地区主要灌丛的N、P含量较低。植物叶中的N/P是一个具有重要生态意义的指标,在反映植被结构和功能特征的同时,也反映了群落的营养限制状况。与之前对木本植物的研究结果不同的是[16],植物C的含量远超过N和P含量,而N和P的含量相差不明显,因而N/P低于临界比值(10~20)。相较于N、P含量,植物C含量差异最大,说明在滇中地区,因其独特的高原低纬度气候条件下,光照较为充足,为植物提供了合成大量有机营养的条件,夜间气温降低,温差较大,低温抑制了灌丛植物固N和P的能力。

3.2 滇中地区主要灌丛土壤碳氮磷化学计量特征关系土壤表层的元素含量与植物活动关系最为密切。土壤表层C的含量最大,随着土层深度的增加,C含量逐渐降低;土壤表层N含量略高于其它土层;随着土层深度的增加,土壤P含量没有明显的规律性变化,这是因为土壤P含量主要由土壤类型、成土母质等因素决定[17]。植被和凋落物对土壤C、N含量的贡献最大,但随土层深度的增加其影响逐渐减小,0~10 cm、10~20 cm和20~30 cm三层的土壤C含量高于其他土层并存在显著差异,这与苏凯文等[10]的研究结果一致,说明滇中地区主要灌丛植物对土壤化学元素的影响特征一致。土壤N含量整体上与土层深度呈负相关关系,在0~10 cm、10~20 cm和20~30 cm土层分别与其他各层差异极显著,50~70 cm与70~100 cm土层的N含量差异不显著。土壤P含量变化随土层深度的增加规律性变化不明显,这与潘鹏等[18]在马尾松(Pinus massoniana Lamb.)林土壤C、N、P含量的研究中得出土壤P含量与土层深度呈正相关的研究结果存在差异,这可能与滇中地区独特的岩石、土壤构造、日照及降水等自然条件有关,P元素经过表层土壤流失后集中于深层土壤。土壤P含量与叶、茎P含量呈极显著正相关,是由于植物体内的P绝大部分由根系从土壤中吸收,然后通过养分传输至不同器官,植物体内的P元素含量能敏感地反映土壤P库的动态,对土壤P含量的丰缺有着较好的指示作用[19]。植物的N含量与土壤N含量相关性显著,是因为植物的N可能更倾向于是一种物种性状,与土壤养分无关[20]。

3.3 滇中地区主要灌丛碳氮磷化学计量与非生物驱动因子的关系土壤P含量和土壤C/P对滇中地区主要灌丛植物养分含量的影响较大,解释量分别为21.1%(P=0.006)和21.0%(P=0.002),温度因子的影响高于年平均降水量的作用,解释量分别为8.4%(P=0.032)和3.1%(P=0.502)。叶片N、P含量与温度因子呈显著正相关关系(P < 0.05),而土壤N含量与大气温度呈显著负相关关系(P < 0.05),与马玉珠等[21]的研究结果相似,说明温度升高,有利于植物对土壤中N、P养分的吸收。大多数陆生植物的生长经常受N、P元素含量限制或二者的共同限制[22],P元素是灌丛植物生长最主要的限制因子。叶片是植物的主要光合器官,其N/P通常用来表示植物生长受到的限制,但这种限制关系会随着外部环境的变化而变化[23-24]。以往的研究很少涉及草本层与温度因子的相关性,本研究表明,草本层地上和地下部分的元素含量均与温度因子呈负相关关系,而地上部分和地下部分的N/P与温度因子呈正相关关系,表明区域尺度上的植物N、P元素特征能够反映植物的特征和对环境条件的长期响应。RDA分析还表明,降水量因子与滇中地区主要灌丛的土壤C/N及除叶C和凋落物C以外其它元素含量都具有正相关关系,表明降水量能够在一定程度上提供植物生长所需的营养元素。

| [1] |

黄雍容, 高伟, 黄石德, 等. 福建三种常绿阔叶林碳氮磷生态化学计量特征[J]. 生态学报, 2021, 41(5): 1991-2000. |

| [2] |

REICH P B, TJOELKER M G, Machado J L, et al. Correction: corrigendum: universal scaling of respiratory metabolism, size and nitrogen in plants[J]. Nature, 2006, 441(7095): 902. |

| [3] |

吴晓燕. 福建长汀马尾松及其林下植物叶片化学计量与水分利用效率特征[D]. 福州: 福建师范大学, 2014.

|

| [4] |

GVSEWELL S. N: P ratios in terrestrial plants: variation and functional significance[J]. New Phytologist, 2004, 164(2): 243-266. DOI:10.1111/j.1469-8137.2004.01192.x |

| [5] |

ESLER D. Organism size, life history, and N: P stoichiometry toward a unified view of cellular and ecosystem processes[J]. Bioscience, 1996, 46(9): 674-684. DOI:10.2307/1312897 |

| [6] |

王晶苑, 王绍强, 李纫兰, 等. 中国四种森林类型主要优势植物的C: N: P化学计量学特征[J]. 植物生态学报, 2011, 35(6): 587-595. |

| [7] |

李路, 常亚鹏, 许仲林. 天山雪岭云杉林土壤CNP化学计量特征随水热梯度的变化[J]. 生态学报, 2018, 38(22): 8139-8148. |

| [8] |

胡会峰, 王志恒, 刘国华, 等. 中国主要灌丛植被碳储量[J]. 植物生态学报, 2006, 30(4): 539-544. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.2006.04.001 |

| [9] |

中国科学院中国植被图编辑委员会. 1:1000000中国植被图集[M]. 北京: 科学出版社, 2001.

|

| [10] |

苏凯文, 陈路红, 郑伟, 等. 云南杨梅碳、氮、磷化学计量特征[J]. 植物生态学报, 2017, 41(1): 136-146. |

| [11] |

聂秀青, 熊丰, 李长斌, 等. 青藏高原高寒灌丛生态系统草本层生物量分配格局[J]. 生态学报, 2018, 38(18): 6664-6669. |

| [12] |

MARSCHNER P. Mineral nutrition of higher plants[M]. London: Academic Press, 1995.

|

| [13] |

郑帷婕, 包维楷, 辜彬, 等. 陆生高等植物碳含量及其特点[J]. 生态学杂志, 2007, 26(3): 307-313. |

| [14] |

HE J S, WANG L, FLYNN D F, et al. Leaf nitrogen: phosphorus stoichiometry across Chinese grassland biomes[J]. Oecologia, 2008, 155(2): 301-310. DOI:10.1007/s00442-007-0912-y |

| [15] |

赵其国, 黄国勤, 马艳芹. 中国南方红壤生态系统面临的问题及对策[J]. 生态学报, 2013, 33(24): 7615-7622. |

| [16] |

吴鹏飞, 马祥庆. 植物养分高效利用机制研究进展[J]. 生态学报, 2009, 29(1): 427-437. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2009.01.051 |

| [17] |

李杰, 石元亮, 陈智文. 我国南方红壤磷素研究概况[J]. 土壤通报, 2011, 42(3): 763-768. |

| [18] |

潘鹏, 甘文峰, 欧阳勋志, 等. 马尾松天然林土壤碳氮磷含量与碳密度的关系[J]. 西北林学院学报, 2014, 29(6): 1-5. DOI:10.3969/j.issn.1001-7461.2014.06.01 |

| [19] |

赵琼, 曾德慧. 陆地生态系统磷素循环及其影响因素[J]. 植物生态学报, 2005, 29(1): 153-163. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.2005.01.020 |

| [20] |

和继军, 蔡强国, 田磊, 等. 植被措施对土壤保育的作用及其影响因素分析[J]. 土壤通报, 2010, 41(3): 706-710. |

| [21] |

马玉珠, 钟全林, 靳冰洁, 等. 中国植物细根碳、氮、磷化学计量学的空间变化及其影响因子[J]. 植物生态学报, 2015, 39(2): 159-166. |

| [22] |

HEDIN L O. Global organization of terrestrial plant-nutrient interactions[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2004, 101(30): 10849-10850. DOI:10.1073/pnas.0404222101 |

| [23] |

AERTS R, DE CALUWE H, BELTMAN H. Is the relation between nutrient supply and biodiversity co-determined by the type of nutrient limitation?[J]. Oikos, 2003, 101(3): 489-498. DOI:10.1034/j.1600-0706.2003.12223.x |

| [24] |

VON OHEIMB G, POWER S A, FALK K, et al. N: P ratio and the nature of nutrient limitation in Calluna-dominated heathlands[J]. Ecosystems, 2010, 13(2): 317-327. DOI:10.1007/s10021-010-9320-y |

2021, Vol. 41

2021, Vol. 41