文章信息

- 刘香灵, 郭晋平

- LIU Xiangling, GUO Jinping

- 吕梁市域生物多样性保护的生态安全格局

- Research on biodiversity conservation of Lüliang City based on ecological security pattern

- 森林与环境学报,2021, 41(3): 290-297.

- Journal of Forest and Environment,2021, 41(3): 290-297.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2021.03.009

-

文章历史

- 收稿日期: 2020-12-30

- 修回日期: 2021-04-15

2. 山西农业大学林学院, 山西 晋中 030800

2. College of Forest, Shanxi Agricultural University, Jinzhong, Shanxi 030800, China

生物多样性保护对维持生态系统稳定性、保持生态承载力、维护人类健康具有重要意义[1-2]。由城市扩张和集聚引起的林地和水域等自然要素面积减少、生境破碎化和孤岛化,导致本地物种锐减,严重威胁着区域生态安全和可持续发展,对区域生物多样性保护提出了巨大的挑战[3-5]。1920年以来,以保护生态学为基础的珍稀濒危物种保护、恢复生态学为依据的生境保护和应用景观生态学原理的生态空间与动态过程保护等研究相继开展,为生物多样性保护实践奠定了理论基础[6],先后提出了“景观稳定性”[7]、“焦点物种”[8]、“绿色廊道”[9]、Gap分析[10]等多种原理和技术,探讨生物多样性保护的有效途径,取得了丰富的研究成果。而“生态安全格局”更是基于景观格局与生态过程互作原理,针对生物多样性保护实践提出的一个理论模型和实现途径[11],并可用于生态安全评价与景观格局动态预测[12-13],“源地-阻力面-廊道”的组分模式也成为生态安全格局设计和构建的有效途径[14-16]。生物多样性保护的生态安全格局是以生物多样性和自然栖息地的整体保护为目标,以合理配置自然和人文各类景观要素为手段,设计和构建区域或景观尺度上点、线、面、网相结合的景观生态安全格局[17]。形态学空间格局分析(morphological spatial pattern analysis,MSPA)和基于图论的景观连通性分析相结合,用于景观要素空间格局和结构分析基础上的生态源地和廊道选择[18-19],为生态安全格局构建和优化提供了有效的技术支撑,提高了源地、廊道、战略点等结构成分选择的科学性。

随着城市生态建设水平的提高,特别是国家级生态园林城市建设,对市域生物多样性保护提出了更高要求,因此,编制科学合理的城市生物多样性保护规划成为亟待解决的实践问题[20]。对城市所辖行政区域开展生物多样性综合保护工作,有利于整合山水林田湖草等生境和生物资源,并可将各类资源的保护、建设和合理利用结合起来。针对市域范围的生物多样性保护,需通过更多的研究案例,探讨区域尺度生物多样性保护空间布局的方法和途径,构建生态安全格局,已成为生物多样性保护新的研究热点。本研究以吕梁市为研究对象,针对该市国家级生态园林城市建设对编制市域生物多样性保护规划的要求,在充分掌握市域植被、土地利用、生物生境和生物多样性分布现状的基础上,采用MSPA法识别研究区生态功能最佳的核心区景观结构成分,根据景观连通性指数法选取整体连通性(integral index of connectivity,IIC)、可能连通性(probability of connectivity,PC)、斑块重要性(the delta values for probability index of connectivity,dPC)3个指标对核心区斑块进行定量评价,选取生态源地,在专家打分法形成阻力面的基础上,通过最小累积阻力模型(minimum cumulative resistance model,MCR)的最小费用路径法提取生态廊道,利用最大路径与最小路径廊道的交汇点选取战略点,并由此构建出研究区生态安全格局,为市域生物多样性保护规划提供基础和依据。

1 研究区概况吕梁市(110°22′~112°19′E,36°43′~38°43′N)位于山西省中部的吕梁山脉两侧,市辖1区2市10县,总面积21 127.2 km2,属温带大陆性季风气候,年平均气温9 ℃,年平均降水量472 mm;地势中间高两翼低,平均海拔1 300 m;境内河流以吕梁山脉为界分别流入汾河和黄河;植被区划属温带南部森林草原带、暖温带北部落叶栎林地带。东部山地林区植被覆盖率高,生物物种资源丰富,西部丘陵沟壑区土壤侵蚀严重,生态稳定性差,南部平川地区,人类活动和产业密集,物种和生境保护面临较大威胁,城市整体空间格局较为破碎,景观异质性较高。

市域东部从北向南分布着黑茶山、关帝山和吕梁山林区,设置有自然保护区5个、风景名胜区6个、森林公园5个、湿地公园13个。市域分布有植物120科553属1 405种,动物4纲26目71科312种,园林绿化植物76科284种,国家二级重点保护野生植物7种,山西省级重点保护野生植物1种,国家一级保护野生动物5种,国家二级保护野生动物25种,山西省级重点保护动物15种。

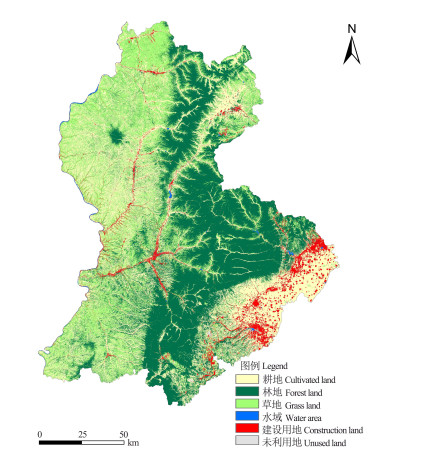

2 研究方法 2.1 数据来源及预处理本研究所采用的数据主要包括美国地质勘探局(https://www.usgs.gov/)2019年9月7日30 m分辨率的Landsat-8卫星遥感数据、地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/)30 m分辨率的数字高程模型(digital elevation model,DEM)数据,资源环境科学与数据中心(http://www.resdc.cn/)土壤侵蚀空间分布数据,吕梁市城市管理局、市规划和自然资源局提供的《吕梁市城市总体规划(2013—2030)》和《吕梁市城市绿地系统专项规划(2015—2030)》。基于ENVI5.3平台,将研究区景观分为林地、水域、草地、耕地、建设用地和未利用地6个景观要素类型(图 1)。

|

图 1 研究区景观要素(土地利用/土地覆被)分布 Fig. 1 Landscape elements(land-use/landcover) in the study area |

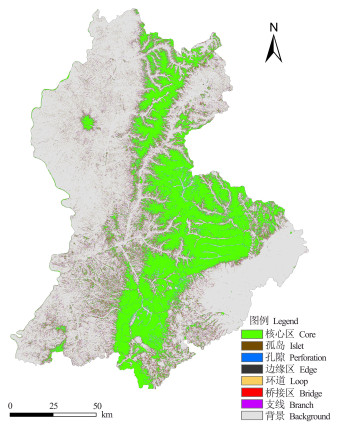

将土地利用数据转换为栅格类型,提取林地和水域为MSPA前景像元,其余用地为背景像元。鉴于影像数据分辨率,采用30 m×30 m的栅格,结合Guidos Toolbox软件的8邻域规则,设置边缘宽度为30 m,对研究区进行MSPA分析,区分出核心区(Core)、孤岛(Islet)、桥接区(Bridge)、环道(Loop)、边缘区(Edge)、孔隙(Perforation)和支线(Branch)[21]7类景观结构成分。

核心区是植被覆盖度高,具有生物物种栖息地等生态功能,对生物多样性保护有重要意义,且面积较大的生境斑块。桥接区是连接两个以上核心区斑块的狭长形斑块,对物种迁徙、能量交流起到廊道联通的作用,本研究中表现为带状绿地、防护林带、具有河岸绿带的河道等。孤岛是相对孤立,可为生物迁徙发挥脚踏石功能的生境斑块。支线是只有一端与核心区相连接,有利于核心区生物扩散的斑块局部。环道是同一核心区内部物质能量交流的通道。孔隙是大型生境斑块内部的局部非生境小斑块。边缘区是核心区与非生境斑块之间具有明显边缘效应的过渡带,在核心区与外部本底或非生境斑块之间发挥缓冲区作用。

2.3 生态源地辨识生态源地是生态流的起点,具有提供关键生态系统服务、维持自然生态过程连续性和防止生态退化的作用[22]。在MSPA分析基础上,以面积大于0.5 km2为阈值,在前述核心区中确定初选生态源地,利用Conefor 2.6软件,选用整体连通性指数(IIC)、可能连通性指数(PC)和斑块重要性指数(dPC)对初选源地的景观连通性重要程度进行评价,根据研究区尺度大小和初选源地分布情况,设置连接距离阈值为1 000 m[23],连接概率为0.5,取斑块重要性指数大于2的斑块作为生态源地,并结合研究区自然保护地的分布,利用ArcGIS 10.2软件计算出几何中心作为生态源点。

| $ {I_{{\rm{dPC}}}}/\% = \frac{{{I_{{\rm{PC}}}} - {I_{{\rm{PC, remove}}}}}}{{{I_{{\rm{PC}}}}}} \times 100 $ |

式中:IdPC为单个核心区斑块的重要性指数,IPC为某一景观的可能连通性指数,IPC,remove为剔除该斑块后景观的可能连通性指数。

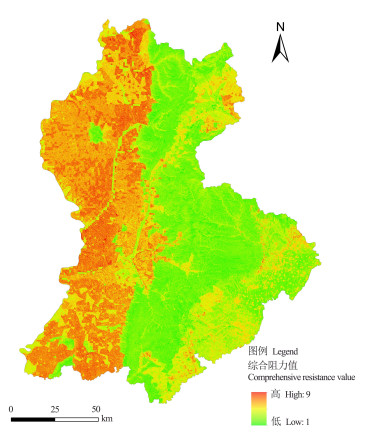

2.4 生态廊道和战略点的识别 2.4.1 生态阻力面生成研究区位于黄土高原土壤保持重要区,综合考虑研究区地形地貌、土地覆被和人类活动对生态流的干扰程度,选取坡度、地形起伏度、植被覆盖度、土地利用类型和土壤侵蚀度5项阻力因子构建评价指标体系,通过专家打分结合自然断点法对各项阻力因子分级赋值(表 1),加权叠加各项阻力因子,得到研究区生态综合阻力面(图 2)。

| 阻力因子 Resistance factor |

指标分级 Index rating |

阻力值 Resistance score |

权重 Weight |

阻力因子 Resistance factor |

指标分级 Index rating |

阻力值 Resistance score |

权重 Weight |

|

| 0°~8° | 1 | 林地/水域Forest land/Water area | 1 | |||||

| 8°~15° | 3 | 土地利用类型 | 草地Grass land | 3 | ||||

| 坡度Slope | 15°~25° | 5 | 0.15 | Land-use type | 耕地Cultivated land | 5 | 0.20 | |

| 25°~35° | 7 | 未利用地Unused land | 7 | |||||

| >35° | 9 | 建设用地Construction land | 9 | |||||

| 0~15 m | 1 | 微度Slightly | 1 | |||||

| 地形起伏度 | 15~30 m | 3 | 土壤侵蚀度 | 轻度Mild | 3 | |||

| Topographic relief | 30~70 m | 5 | 0.15 | Soil erosion | 中度Moderate | 5 | 0.30 | |

| amplitude | 70~100 m | 7 | 强度Intensity | 7 | ||||

| >100 m | 9 | 剧烈Severe | 9 | |||||

| >80% | 1 | |||||||

| 植被覆盖度 | 60%~80% | 3 | ||||||

| Vegetation | 40%~60% | 5 | 0.20 | |||||

| coverage | 20%~40% | 7 | ||||||

| < 20% | 9 |

|

图 2 研究区综合阻力面分析 Fig. 2 Comprehensive resistance surface in the study area |

基于最小累积阻力模型的最小费用路径计算,可以得到受外界干扰影响最少,且路径最短的生物迁徙和扩散通道[24]。利用ArcGIS 10.2软件的Cost Path模块,计算斑块间最小费用路径,生成研究区潜在生态廊道。

| $ {R_{{\rm{MC}}}} = {f_{\min }}\sum\limits_{j = n}^{i = m} {{D_{ij}}{R_i}} $ |

式中:RMC为生态源地到其他各点的最小累积阻力,fmin表示最小累积阻力与生态过程的正相关关系,Dij为源地斑块i和j之间的空间距离,Ri为空间单元i的阻力系数,m和n为两景观斑块各自的栅格数目。

3 结果与分析 3.1 景观格局分析根据研究区MSPA分析,获得景观结构成分空间分布图(图 3),分别统计其面积和占比(表 2)。结果显示,核心区面积5 489.55 km2,占林地和水域面积(7 972.12 km2)的68.86%,占研究区总面积的25.98%,主要分布于研究区中北部、中东部和中南部,斑块面积大,生境适宜性高,相互距离较近,连通性高;在西北部、西南部、中西部和东南部也有部分核心区的分布,但空间上相对分散,相互连通性较差。桥接区对核心区斑块间的物种、能量、信息交流起到结构性廊道联通的作用,占研究区总面积的4.62%;孤岛在研究区西部分布较广,面积498.06 km2,占林地和水域面积的6.25%,可作为生物迁徙的暂栖地;支线对核心区斑块的扩散起到了一定的联通作用,在西北部、中北部和东南部分布较为密集,面积416.93 km2;环道作为核心区内生物迁徙和能量交流的捷径,在中南部和东部核心区分布较多,面积261.20 km2;孔隙主要出现在东部核心区内部,占林地和水域面积的2.40%,边缘区主要是核心区外围林带,面积较小,仅占林地和水域面积的1.73%,未能形成核心区保护的有效缓冲区。

|

图 3 基于MSPA的景观类型 Fig. 3 Landscape type map based on MSPA |

| 景观类型 Landscape type |

面积Area/km2 | 占林地和水域面积比 Proportion of forest land and water area/% |

占总面积比 Proportion of total area/% |

| 核心区Core | 5 489.55 | 68.86 | 25.98 |

| 孤岛Islet | 498.06 | 6.25 | 2.36 |

| 孔隙Perforation | 191.46 | 2.40 | 0.91 |

| 边缘区Edge | 138.25 | 1.73 | 0.65 |

| 桥接区Bridge | 976.67 | 12.25 | 4.62 |

| 环道Loop | 261.20 | 3.28 | 1.24 |

| 支线Branch | 416.93 | 5.23 | 1.97 |

| 背景background | 13 155.12 | 0.00 | 62.27 |

| 合计total | 21 127.24 | 100.00 | 100.00 |

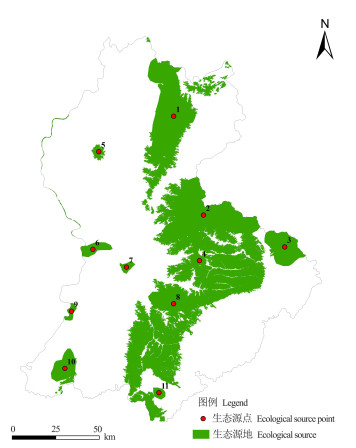

由表 3、图 4可以看出,景观连通性较大的生态源地主要沿吕梁山脉呈带状分布,包含有黑茶山、庞泉沟国家级自然保护区,蔚汾河、薛公岭省级自然保护区;北武当山国家级风景名胜区,白龙山、南阳沟、卦山-玄中寺省级风景名胜区;关帝山、交城山国家级森林公园,柏洼山省级森林公园;省直、县直国有林场等地,种质资源丰富、群落稳定,栖息地适宜性高,生物多样性丰富,这些生态源地在生态功能上既为植物群落培育、演替和动物生存、繁育提供了源地,又为生物迁徙和能量信息流动起到了廊道连接的作用。研究区西部的紫金山林区、团圆山省级自然保护区、安国寺省级森林公园、碛口镇、三交镇等生态源地面积较小,斑块重要性相对中部、东部低,源地间连通性相对较差。

| 序号 Rank |

斑块编号 Patch number |

斑块位置 Patch position |

斑块重要性 dPC |

整体连通性 IIC |

| 1 | 4 | 吕梁山林区中阳段Lüliang Mountain forest area Zhongyang section | 96.25 | 96.58 |

| 2 | 2 | 关帝山林区Guandi Mountain forest area | 8.69 | 9.08 |

| 3 | 8 | 吕梁山林区交口段Lüliang Mountain forest area Jiaokou section | 4.25 | 2.64 |

| 4 | 11 | 云梦山风景名胜区Yunmeng Mountain scenic area | 3.44 | 6.45 |

| 5 | 1 | 黑茶山林区Heicha Mountain forest area | 3.40 | 6.29 |

| 6 | 7 | 安国寺森林公园Anguo Temple Forest Park | 3.39 | 6.37 |

| 7 | 3 | 交城山森林公园Jiaocheng Mountain Forest Park | 3.34 | 6.29 |

| 8 | 6 | 碛口镇Qikou Town | 3.29 | 2.31 |

| 9 | 5 | 紫金山林区Zijin Mountain forest area | 2.98 | 1.87 |

| 10 | 9 | 三交镇Sanjiao Town | 2.27 | 1.29 |

| 11 | 10 | 团圆山自然保护区Tuanyuan Mountain Natural Reserve | 2.00 | 1.34 |

|

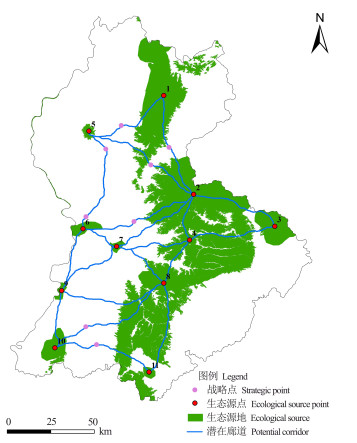

图 4 吕梁市生态源地分布 Fig. 4 Distribution of ecological sources of Lüliang City |

基于最小累积阻力模型的最小费用路径计算,通过考虑研究区实际情况,剔除冗余路径后,识别出具有潜在廊道功能的生态廊道20条,廊道总长度1 102 km,其市域空间分布见图 5。潜在生态廊道表现为沿河带状绿地、道路防护绿地,大致均匀覆盖研究区范围,使得生态薄弱区与生态丰富区联系紧密,并形成完整的环线。从南北方向看,东部地区生态源地集中,斑块面积较大且连通性高,廊道组合(1-2-3-4-8-11)依次连接了黑茶山林区-关帝山林区-交城山森林公园-吕梁山林区中阳段-吕梁山林区交口段-云梦山风景名胜区,生物迁徙和能量交换频繁,有利于其生物多样性保护质量的进一步提升;西部地区生态源地斑块面积较小且分散,廊道组合(5-6-9-10)将紫金山林区-碛口镇-三交镇-团圆山自然保护区串联起来,改善了生境斑块相对孤立的现状,提高了源地间连通性。从东西方向看,廊道组合(5-2-3)、廊道组合(9-7-4-3)等连接了东部连续、完整的生境和西部破碎、脆弱、小型的生态源地,促进了东西部生物和能量的交流与扩散,有利于研究区整体生物多样性的发展。而在东南部的孝义市、汾阳市的人口和产业活动密集的地区,生态环境受人为干扰较大,生态斑块稀少,出现了生物多样性保护未覆盖的空白区,需要加强绿地建设和建立与生态丰富区的联结以完善研究区生态格局。

|

图 5 吕梁市生态安全格局 Fig. 5 Ecological security pattern of Lüliang City |

采用最大累积费用路径法,识别出的战略点共8个(图 5),主要分布在较长生态廊道上的脆弱性部位,景观基质为林地和草地,可通过植被保护和修复、减少人为干扰,增加乡土植物种植、营造近自然群落等方式,改善景观要素和结构功能的完整性,维持生态廊道的稳定性和生态源地间的连通性,为物种迁移提供脚踏石,提高生物迁徙的成功率和存活率。

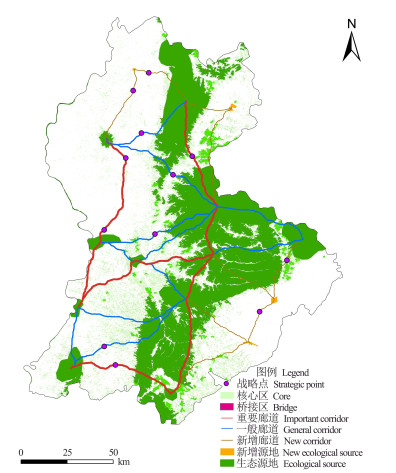

4 讨论与结论采用景观生态安全格局构建的理论和方法,通过对景观要素和结构成分的分析与评价,辨识生态源地,基于最小累积阻力面识别生态廊道和战略点,构建了由生态源地、生态廊道和战略点组成的吕梁市生物多样性保护的生态安全格局。吕梁市景观格局中核心区、桥接区、孤岛为林地和水域要素主要构成;生态源地分布在市域山地林区和自然保护地内,面积4 605.30 km2,占总面积的21.8%,中东部源地分布密集,生境质量较高,西部源地分布稀疏,生态稳定性较差;生态廊道形成“两纵,多横”布局,将生态薄弱区源地与生态丰富区源地联系起来,提高了生态源地间的连通性,促进了市域范围内生态过程的连续性;战略点的识别使孤立的生态斑块有机的融入格局构架中,实现生态关键点与生态源地的有效连接,提高生物多样性保护的能力。但在研究区西北部,东北部和东南部地区,生物多样性保护还存在一定的空白。这些地区生态基础较为薄弱,且与现有格局未能建立起有效连接,还需进一步对保护格局进行优化。

针对生物多样性保护的空白,综合城市总体规划和现状土地利用适宜性分析,选取了孝义市孝河湿地公园及胜溪湖森林公园、汾阳市杏花村镇、兴县蔡家崖乡、岚县岚城镇4处补充生态源地,基于MCR模型,以生态廊道和战略点建立与原有源地的联系,形成吕梁市域生物多样性保护生态安全格局优化图(图 6)。

|

图 6 吕梁市域生物多样性保护生态安全格局优化 Fig. 6 Ecological security pattern optimization of Lüliang City |

结合城市绿地、美丽乡村、特色小镇建设,通过生态治理,巩固退耕还林还草成果,优化现有林草结构,营造复层、混交、异龄林分,进一步提高林下生物多样性和野生动植物的生境适宜性;选育适宜的芦苇系、香蒲系植物,合理配置水生、湿生、中生和旱生植物,乔灌草结合、针阔叶结合,丰富湿地植物,为湿地动物和鸟类提供食物和庇护所;以应用乡土植物为主,引种适生野生植物,通过人工造林,扩大森林斑块面积,提高生物生产力和丰富度,增加斑块内绿色空间,减小斑块破碎化程度;以促进和提高市域生态过程的连续性、生态结构的完整性、生态功能的稳定性,为吕梁市生物多样性保护规划和建设提供借鉴和参考。

| [1] |

BAJWA M. Urban biodiversity: an essay on natural capital and social innovation using Delhi as an example[J]. Journal of Resources, Energy and Development, 2010, 7(2): 95-115. DOI:10.3233/RED-120071 |

| [2] |

MING L, YI Q. Biodiversity conservation development based on systematic conservation planning in urban areas[J]. Energy Procedia, 2018, 153(10): 484-488. |

| [3] |

GÜNERALP B, SETO K C. Futures of global urban expansion: uncertainties and implications for biodiversity conservation[J]. Environmental Research Letters, 2013, 8(1): 14-25. |

| [4] |

JIAN P, YAJING P, YANXU L, et al. Linking ecological degradation risk to identify ecological security patterns in a rapidly urbanizing landscape[J]. Habitat International, 2018, 71(1): 110-124. |

| [5] |

徐文彬, 尹海伟, 孔繁花. 基于生态安全格局的南京都市区生态控制边界划定[J]. 生态学报, 2017, 37(12): 4019-4028. |

| [6] |

钱云, 翁丽珠, 于长明, 等. 基于景观生态网络方法的市域生物多样性保护研究: 以晋中市为例[J]. 中国园林, 2015, 31(10): 86-90. DOI:10.3969/j.issn.1000-6664.2015.10.017 |

| [7] |

陈波, 包志毅. 景观生态规划途径在生物多样性保护中的综合应用[J]. 中国园林, 2003, 19(5): 52-54. |

| [8] |

胡望舒, 王思思, 李迪华. 基于焦点物种的北京市生物保护安全格局规划[J]. 生态学报, 2010, 30(16): 4266-4276. |

| [9] |

单楠, 周可新, 潘扬, 等. 生物多样性保护廊道构建方法研究进展[J]. 生态学报, 2019, 39(2): 411-420. |

| [10] |

史雪威, 张路, 张晶晶, 等. 西南地区生物多样性保护优先格局评估[J]. 生态学杂志, 2018, 37(12): 3721-3728. |

| [11] |

马克明, 傅伯杰, 黎晓亚, 等. 区域生态安全格局: 概念与理论基础[J]. 生态学报, 2004, 24(4): 761-768. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2004.04.017 |

| [12] |

YUHONG C, MEIYUN L, YU Z, et al. Spatiotemporal evolution of ecological security in the Wanjiang City belt, China[J]. Chinese Geographical Science, 2020, 30(6): 1052-1064. DOI:10.1007/s11769-020-1156-6 |

| [13] |

邹天娇, 倪畅, 郑曦. 基于CA-Markov和InVEST模型的土地利用格局变化对生境的影响研究: 以北京浅山区为例[J]. 中国园林, 2020, 36(5): 139-144. |

| [14] |

俞孔坚. 生物保护的景观生态安全格局[J]. 生态学报, 1999, 19(1): 10-17. DOI:10.3969/j.issn.1673-1182.1999.01.004 |

| [15] |

李静, 张莹莹, 朱永明. 基于景观安全格局的北戴河新区生物多样性保护研究[J]. 水土保持研究, 2017, 24(1): 305-310, 316. |

| [16] |

YUN W, JINGHU P. Building ecological security patterns based on ecosystem services value reconstruction in an arid inland basin: a case study in Ganzhou District, NW China[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 241(12): 118337. |

| [17] |

Zhao X Q, Xu X H. Research on landscape ecological security pattern in a eucalyptus introduced region based on biodiversity conservation[J]. Russian Journal of Ecology, 2015, 46(1): 59-70. DOI:10.1134/S106741361501018X |

| [18] |

许峰, 尹海伟, 孔繁花, 等. 基于MSPA与最小路径方法的巴中西部新城生态网络构建[J]. 生态学报, 2015, 35(19): 6425-6434. |

| [19] |

邱瑶, 常青, 王静. 基于MSPA的城市绿色基础设施网络规划: 以深圳市为例[J]. 中国园林, 2013, 29(5): 104-108. |

| [20] |

徐溯源, 沈清基. 城市生物多样性保护: 规划理想与实现途径[J]. 现代城市研究, 2009, 24(9): 12-18. DOI:10.3969/j.issn.1009-6000.2009.09.002 |

| [21] |

高雅玲. 基于MSPA的平潭岛生态网络构建[J]. 福建农林大学学报(自然科学版), 2019, 48(5): 640-648. |

| [22] |

俞孔坚, 乔青, 李迪华, 等. 基于景观安全格局分析的生态用地研究: 以北京市东三乡为例[J]. 应用生态学报, 2009, 20(8): 1932-1939. |

| [23] |

于亚平, 尹海伟, 孔繁花, 等. 南京市绿色基础设施网络格局与连通性分析的尺度效应[J]. 应用生态学报, 2016, 27(7): 2119-2127. |

| [24] |

孔繁花, 尹海伟. 济南城市绿地生态网络构建[J]. 生态学报, 2008, 28(4): 1711-1719. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2008.04.042 |

| [25] |

刘华斌, 杨梅, 李宝勇, 等. 基于生态安全的城市绿色廊道系统规划研究: 以南昌市为例[J]. 中国园林, 2020, 36(4): 122-127. |

2021, Vol. 41

2021, Vol. 41