文章信息

- 吉玉, 田湘, 张雨蒙, 吴庆标

- JI Yu, TIAN Xiang, ZHANG Yumeng, WU Qingbiao

- 桉树不同成熟度叶片营养元素内循环特征

- Circulation of nutrient elements in Eucalyptus leaves of different maturity

- 森林与环境学报,2021, 41(3): 242-247.

- Journal of Forest and Environment,2021, 41(3): 242-247.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2021.03.003

-

文章历史

- 收稿日期: 2021-01-29

- 修回日期: 2021-03-04

2. 南宁良凤江国家森林公园, 广西 南宁 530031

2. Liangfengjiang National Forest Park, Nanning, Guangxi 530031, China

养分循环是森林生态系统的基本功能,也是其系统内生物生存和发展的基石。森林生态系统的稳定性、可持续生产力是由森林生态系统养分循环所维持的[1]。因此,研究营养元素的循环和分布并揭示出其物质循环机制,对调整和优化森林的生长环境、提高养分利用效率都具有重要意义[2-3]。森林生态系统的主要营养元素包括C、N、P、K、Ca、Mg等元素。土壤中的C、N、P、K含量不仅反映土壤的肥力状况,其化学计量比也是评价土壤养分供给能力和均衡程度的重要指标,而植物组织器官中的C、N、P、K、Ca、Mg、B等元素含量及其生态化学计量学特征会直接影响其生长发育和外在特征。国内20世纪90年代开始对桉树人工林的养分含量和分配格局进行了大量研究,研究中所使用的桉树品种主要为巨尾桉、尾叶桉、巨桉和刚果12号桉等[4-5]。此后,林德喜等[6]、苏有文等[7]对巨尾桉人工林不同组织器官N、P、K、Ca、Mg含量和分配格局进行了研究;谢贤健等[8]、刘洋等[9]对巨桉人工林的养分元素的吸收、分布、积累,凋落物数量、养分归还量以及分解动态进行了研究。此外,桉树缺B元素会表现出叶色不正,顶部嫩梢组织严重弯曲等现象,也会对桉树生长发育产生巨大影响。现存研究文献中,对桉树营养元素在不同成熟度叶片中的含量及生态化学计量学特征缺乏系统的比较,尤其是维持顶端优势的顶梢嫩叶。养分内循环主要是指植物的养分在其各个组织之间的相互转移过程,包括两个循环过程:植物活体组织之间的养分转移过程和植物衰老组织向活体组织转移的过程[10-12]。张雨鉴等[13]、何斌等[14]对马尾松等树种研究表明,C、N、P等元素存在凋落叶向成熟叶的转移和再利用规律。目前,关于养分内循环的研究多数集中在森林植物衰老组织向成熟活体组织的转移规律上,较少涉及嫩叶组织。本研究选取广西隆安县小林镇和广西田东县思林镇的桉树2代萌芽林作为研究对象,通过将顶梢嫩叶、成熟叶、未凋落的黄叶3种成熟度不同的叶片作为主要研究组织,分析桉树不同成熟度叶片的主要营养元素含量和内循环变化规律,进一步探析土壤肥力的差异是否对内循环规律产生影响,试图为桉树人工林的营养诊断、优化施肥配比等提供科学依据。

1 材料与方法 1.1 研究区域概况广西壮族自治区隆安县小林镇的桉树2代萌芽林,位于北纬23.149 6°,东经107.774 6°,气候类型为南亚热带季风气候,全年积温较高,年平均气温20.7 ℃,极少霜冻。该桉树人工林地处丘陵地貌,土壤类型以第四纪发育的赤红壤为主,其坡度20°~30°,海拔140 m。桉树树种为DH-29巨尾桉,林龄2 a,平均胸径10.60 cm,平均树高12.20 m,林分密度约1 200株·hm-2,郁闭度为0.50,每8个月施用18%的高钾肥,采伐后单株留萌,每年采用机械除草2次。每8个月追肥1次,每次500 g“15-9-16”的桉树专用肥料。林下灌木平均盖度3%,平均高度0.50 m,主要有山乌桕(Sapium discolor)、粗糠柴(Mallotus philippensis)、余甘子(Phyllanthus emblica)等;林下草本植物平均盖度95%,平均高0.52 m,主要以鬼针草(Bidens pilosa)为主,其他草本植物包括飞机草(Eupatorium odoratum)、半边旗(Pteris semipinnata)、蔓生莠竹(Microstegium fasciculatum)等。

广西壮族自治区田东县思林镇的桉树2代萌芽林,位于北纬23.600 7°,东经107.361 9°,气候类型属于南亚热带季风气候。该桉树人工林地处丘陵地貌,土壤类型是砂岩发育的赤红壤,坡度20°~30°,海拔140 m。桉树树种为DH-29巨尾桉,林龄4 a,平均胸径14.50 cm,平均树高17.20 m,林分密度约1 300株·hm-2,郁闭度为0.50。采伐后单株留萌,每年采用机械除草2次。8个月追肥1次,每次500 g“15-9-16”的桉树专用肥料。林下灌木平均盖度10%,平均高度0.70 m,主要有山乌桕、白背桐(Mallotus apeltus)、粗糠柴等;林下草本植物平均盖度65%,平均高0.75 m,主要以弓果黍(Cyrtococcum patens)为主,其他草本植物包括五节芒(Miscanthus floridulus)、蔓生莠竹、半边旗等。

1.2 样品采集2019年5月,在广西隆安县小林镇和田东县思林镇选取2代萌芽林作为研究对象,分别设置4个样地,每个样地选取5株标准木,在每株标准木上分别摘取顶梢嫩叶、成熟叶和未凋落的黄叶,将3种不同成熟度的叶片分袋装置。其中,桉树嫩叶主要集中在树冠顶部。此后,将样品带回实验室,用蒸馏水将叶片表面的灰尘清理干净,再用滤纸吸干残留水分后,最后用烘箱105 ℃杀青30 min,65 ℃烘干至恒质量。将烘干的叶片用粉碎机粉碎,并过0.02 mm筛,保存于塑封袋中以备试验使用。在叶片采集点周围利用土钻挖取0~20 cm深度的土壤进行混合,带回实验室挑拣出根系、石头以及杂物,摊开进行自然风干,粉碎过筛,装入塑封袋备用。

1.3 营养元素测定植物叶片C采用重铬酸钾-外加热法;叶片N采用H2SO4-H2O2消解法,用AA-3化学连续分析仪测定;叶片P、K、B、Ca、Mg用HClO4-HNO4消解,ICP仪器测定含量。

土壤C采用重铬酸钾-外加热法;土壤N采用H2SO4消解,用AA-3化学连续分析仪测定;土壤P采用HClO4-H2SO4消解,钼锑抗比色法;土壤K采用HF酸-HClO4,火焰光度计;土壤Ca、Mg采用三酸消煮法;土壤pH值使用pH计测定。

1.4 统计分析桉树人工林叶片的基本营养元素含量和土壤的基本肥力状况以质量含量进行统计分析。用Excel处理原始数据并进行整理和初步运算,并绘图。运用SPSS中的Pearson相关系数分析两个样地的桉树人工林不同成熟度叶片基本营养元素的相关性,运用单因素方差分析法(one-way ANOVA)比较不同成熟度叶片基本营养元素的差异性。

2 结果与分析 2.1 土壤基本理化性质小林镇和思林镇的桉树土壤基本理化性质见表 1,思林镇桉树林地的pH值和Ca、Mg含量高于小林镇,而小林镇桉树林地的C、N、P含量高于思林镇,思林镇和小林镇K含量较接近。两地之间N含量(F=7.431,P<0.05)、P含量(F=10.594,P<0.05)、Mg含量(F=38.227,P<0.02)差异性显著。其表现特征与两个样地土壤的成土母质差异和形成过程相吻合,小林镇的土壤属于第四纪红土母质风化形成的赤红壤,而思林镇的土壤属于砂页岩冲积形成的赤红壤。

| 样地 Forest sample |

pH值 pH value |

C含量 C content/(g·kg-1) |

N含量 N content/(g·kg-1) |

P含量 P content/(g·kg-1) |

K含量 K content/(g·kg-1) |

Ca含量 Ca content/(g·kg-1) |

Mg含量 Mg content/(g·kg-1) |

| 小林镇Xiaolin Town | 3.93±0.10a | 23.88±9.56a | 0.75±0.11a | 0.40±0.01a | 15.49±1.54a | 0.95±0.28a | 0.04±0.01a |

| 思林镇Silin Town | 4.10±0.32a | 17.61±4.52a | 0.52±0.10b | 0.34±0.04b | 15.24±3.11a | 1.11±0.35a | 0.16±0.04b |

| 注:同列数据后不同字母表示两个样地之间存在显著差异。Note: different letters in the same column indicate significant differences between the two plantations. | |||||||

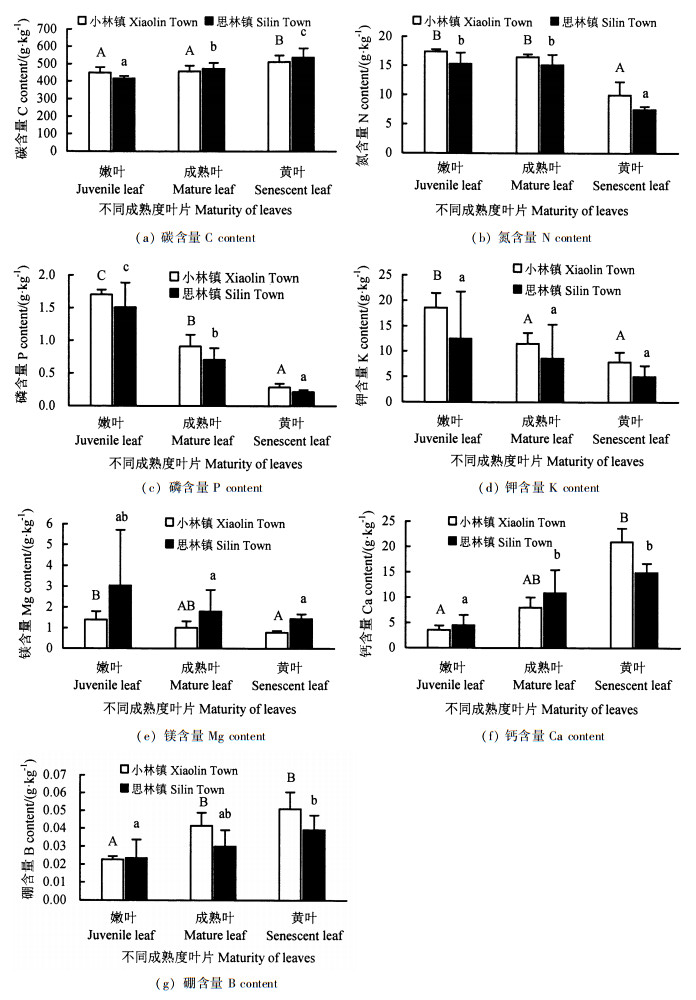

从图 1可见,两个样地不同成熟度的叶片C含量均为黄叶>成熟叶和嫩叶,差异显著,表明叶片C随着成熟度增加而逐渐积累,其中可能存在低碳型的糖类、氨基酸类物质向成熟组织和嫩叶新生组织转移,而高碳型的纤维素和木质素在黄叶中不断积累。两个样地不同成熟度的叶片N含量均表现为嫩叶和成熟叶>黄叶,并且其含量差异显著,表明叶片的N含量随着叶片的成熟度增加而逐渐减少。两个样地不同成熟度的叶片P含量均表现为嫩叶>成熟叶>黄叶,差异显著,表明叶片的P元素含量随着叶片成熟度的增加而显著减少。其中,嫩叶的P含量是成熟叶的1.88~2.14倍,黄叶的6.03~7.00倍。此外,两个样地不同成熟度的叶片K含量均表现为嫩叶>成熟叶>黄叶。其中,嫩叶的K含量是成熟叶的1.45~1.62倍,黄叶的2.35~2.48倍。两个样地不同成熟度的叶片Mg含量均值表现为嫩叶>成熟叶>黄叶,含量变化小,但差异显著,表明Mg的含量随着叶片的生长发育呈逐渐减少趋势。此外,两地叶片N、P含量按不同成熟度比较,均表现为小林镇样地>思林镇样地,与两样地土壤N、P供给能力的大小一致(表 1)。

|

注:不同大写字母表示小林镇不同成熟度叶片之间的差异性;不同小写字母表示思林镇不同成熟度叶片之间的差异性。 Note: different uppercase letters indicate significant differences between different maturity leaves in Xiaolin Town; different lowercase letters indicate significant differences between different maturity leaves in Silin Town. 图 1 嫩叶-成熟叶-黄叶营养元素特征 Fig. 1 Characteristics of nutrient elements in juvenile, mature, and senescent leaves |

两个桉树样地黄叶中的Ca、B等营养元素含量均显著高于成熟叶和嫩叶,Ca、B在嫩叶(桉树树冠顶梢)中的含量更低,说明Ca、B等营养元素转移量极少。两个样地不同成熟度的叶片Ca、B含量均表现为黄叶和成熟叶>嫩叶,表明Ca、B含量随着叶片发育生长表现为逐渐积累的状态。两地叶片Ca含量按不同成熟度比较,嫩叶和成熟叶表现为思林镇样地>小林镇样地;黄叶表现为小林镇样地>思林镇样地。

2.3 嫩叶和成熟叶营养元素相关性分析通过对嫩叶和成熟叶的营养元素及其生态化学计量比进行相关性分析(表 2、表 3)。嫩叶N与P呈显著正相关;Ca与K呈显著负相关;Mg与K呈极显著负相关,与Ca呈显著正相关。桉树成熟叶N与P呈正相关趋势,但未达到显著差异。这说明,土壤P供给丰富,根系生长良好,可能有利于桉树对N元素的协同吸收。桉树叶片的N、P含量与K含量则呈较弱正相关趋势或负相关趋势不明显,说明这些样地桉树叶片N、P元素含量适中,尚未对K元素吸收造成严重的拮抗。

| 营养元素 | C | N | P | K | B | Ca | Mg |

| C | 1 | ||||||

| N | 0.433 | 1 | |||||

| P | 0.037 | 0.817* | 1 | ||||

| K | 0.258 | 0.302 | 0.584 | 1 | |||

| B | -0.064 | -0.448 | -0.582 | -0.410 | 1 | ||

| Ca | -0.115 | -0.395 | -0.687 | -0.816* | 0.632 | 1 | |

| Mg | -0.318 | -0.010 | -0.187 | -0.858** | 0.357 | 0.713* | 1 |

| 注:*表示差异显著(P<0.05),**表示差异极显著(P<0.01)。Note: *means significant differences (P<0.05); **means extremely significant differences(P<0.01). | |||||||

| 营养元素 | C | N | P | K | B | Ca | Mg |

| C | 1 | ||||||

| N | 0.397 | 1 | |||||

| P | -0.283 | 0.434 | 1 | ||||

| K | -0.032 | -0.033 | 0.291 | 1 | |||

| B | -0.332 | 0.059 | 0.028 | 0.001 | 1 | ||

| Ca | 0.320 | 0.069 | 0.087 | 0.055 | 0.422 | 1 | |

| Mg | 0.674 | -0.038 | -0.660 | -0.491 | -0.476 | -0.048 | 1 |

| 注:*表示差异显著(P<0.05),**表示差异极显著(P<0.01)。Note: *means significant differences (P<0.05); **means extremely significant differences(P<0.01). | |||||||

桉树顶梢嫩叶组织的碳及营养元素含量多数与成熟叶具有显著差异。可见,桉树顶梢作为维持桉树顶端优势和树高持续生长的重要组成部分,桉树顶梢嫩叶植物营养含量的动态监测和营养诊断更应受到重视。此外,本研究结果与广西其他桉树人工林营养元素的研究结果存在一定差异[6-7, 15-16]。

成熟叶C含量与雷州半岛不同品种桉树叶片C含量[17]一致;仅思林镇样地嫩叶C含量低于彭杏冰等[16]对广西桉树研究中的叶片C含量,表明桉树嫩叶和成熟叶在C含量方面具有较大的差异。两个样地的嫩叶和成熟叶N含量均高于周弘愿等[15]、林德喜等[6]、苏有文等[7]对广西的多种桉树叶片N含量的研究结果。存在这种差异的原因可能是土壤肥力和施肥措施的不同造成。两个样地的嫩叶P含量与周弘愿等[15]的研究结果相近,远低于林德喜等[6]的研究结果;两个样地的成熟叶P含量则与苏有文等[7]的研究结果相近。两样地的嫩叶K含量显著高于成熟叶的K含量,也高于周弘愿等[15]、林德喜等[6]、苏有文等[7]的研究结果。小林镇样地施用高钾肥可能是造成这种表现的主要原因。两个样地的嫩叶Ca含量均低于周弘愿等[15]、林德喜等[6]、苏有文等[7]的研究结果,而成熟叶却高于他们的研究结果。其主要原因在于Ca是不随植物生长发育转移而逐步积累,且两个样地土壤的Ca含量均高于他们的研究样地的。思林镇桉树叶片Mg含量高于小林镇叶片Mg含量,也高于他们的研究结果;而小林镇的成熟叶Mg含量与他们的研究结果一致,可能与不同林地的土壤Mg供应能力差异有关。桉树嫩叶与成熟叶比较,总体上呈现低C、Ca、B含量,高N、P、K含量的特征。

3.2 桉树嫩叶-成熟叶-黄叶基本营养元素转移规律特征目前,多数研究中均采用成熟叶和黄叶(凋落叶)进行营养元素转移研究[18-21]。如,彭杏冰等[16]对广西多地桉树叶片、凋落叶和土壤的研究表明,成熟叶和凋落叶之间不同营养元素呈现不同的变化规律。本研究中桉树叶片C、N、P含量与李明军等[19]对杉木的研究结果一致,C含量表现为凋落叶>成熟叶,N、P含量表现为成熟叶>凋落叶。却与张雨鉴等[13]对5个类型森林研究结果具有差异,本研究中的成熟叶和黄叶C转移的研究结果与云南松林研究结果一致,与其余滇中华山松林、常绿阔叶林、高山栎林、滇油杉林4个森林类型相反,其主要原因在于凋落在地上叶片的碳的存储会受到微生物分解、昆虫啃食和雨水淋溶等影响[22]。本研究中N、P含量及转移规律则与张雨鉴等[13]的研究结果一致。此外,通过新增桉树嫩叶组织,系统探究不同成熟度桉树叶片之间营养物质的内循环规律,与之前的桉树植物营养元素转移规律研究结论也不尽相同[16]。在两个桉树人工林中,大部分营养元素(N、P、K、Mg)的转移方向为黄叶向嫩叶和成熟叶转换,少部分营养元素(Ca、B)的转移方向则是随着叶片逐步成熟而积累。

3.3 嫩叶和成熟叶营养元素相关性桉树从叶片中吸取N和P来合成生长发育所需的蛋白质和核酸,Ca和Mg是植物叶片中多种酶的催化剂,能有效促进植物叶片细胞的有丝分裂和蛋白质合成。一般而言,植物器官的营养元素出现协同作用或拮抗作用,取决于植物本身的遗传特性、植物器官类型和环境中的植物营养供给水平。成熟叶Ca和Mg存在弱的负相关(协同作用不明显),与朱育锋等[23]对广西桉树的研究相一致,然而,桉树嫩叶却表现出N和P、Ca和Mg之间具有协同作用(正相关)。由此可见,不同生长发育程度的叶片,其营养元素的协同和拮抗规律也不同,桉树嫩叶组织尤为明显。综上,桉树嫩叶营养元素含量及其生态化学计量比学特征具有特殊性,在营养物质研究中应予以足够重视。

| [1] |

SHARMA J C, SHARMA Y. Nutrient cycling in forest ecosystems a review[J]. Agricultural Reviews, 2004, 25(3): 157-172. |

| [2] |

莫江明, BROWN S, 孔国辉, 等. 鼎湖山马尾松林营养元素的分布和生物循环特征[J]. 生态学报, 1999, 19(5): 3-5. |

| [3] |

项文化, 田大伦. 不同年龄阶段马尾松人工林养分循环的研究[J]. 植物生态学报, 2002, 26(1): 89-95. DOI:10.3321/j.issn:1005-264X.2002.01.015 |

| [4] |

徐大平, 何其轩, 杨曾奖, 等. 巨尾桉人工林地上部分净生产力及养分循环的研究[J]. 林业科学研究, 1997, 16(4): 26-33. |

| [5] |

徐大平, 曾育田, 李伟雄. 尾叶桉幼林地上部分生物量及养分循环的研究[J]. 林业科学研究, 1994, 7(6): 600-605. |

| [6] |

林德喜, 刘开汉, 罗水发. 尾叶桉营养元素动态和循环分析[J]. 应用与环境生物学报, 2002, 8(2): 148-153. DOI:10.3321/j.issn:1006-687X.2002.02.007 |

| [7] |

苏有文, 何斌, 张伟, 等. 尾巨桉人工幼林营养元素的生物循环[J]. 安徽农业科学, 2009, 37(26): 12773-12775. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2009.26.166 |

| [8] |

谢贤健, 张健, 冯茂松. 巨桉主要养分元素积累与分布研究[J]. 四川林业科技, 2005, 26(2): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1003-5508.2005.02.001 |

| [9] |

刘洋, 张健, 冯茂松. 巨桉人工林凋落物数量、养分归还量及分解动态[J]. 林业科学, 2006, 42(7): 1-10. |

| [10] |

FRESCHET G T, CORNELISSEN J H C, LOGTESTIJN R S P V, et al. Substantial nutrient resorption from leaves, stems and roots in a subarctic flora: what is the link with other resource economics traits[J]. New Phytologist, 2010, 188(4): 879-889. |

| [11] |

MAO R, SONG C, ZHANG X, et al. Response of leaf, sheath and stem nutrient resorption to 7 years of n addition in freshwater wetland of Northeast China[J]. Plant & Soil, 2013, 364(1): 385-394. DOI:10.1007/s11104-012-1370-9 |

| [12] |

BRANT A N, CHEN H Y H. Patterns and mechanisms of nutrient resorption in plants[J]. Critical Reviews in Plant Sciences, 2015, 34(5): 471-486. DOI:10.1080/07352689.2015.1078611 |

| [13] |

张雨鉴, 王克勤, 宋娅丽, 等. 滇中亚高山森林植物叶-凋落叶-土壤生态化学计量特征[J]. 生态学报, 2020, 40(21): 1-11. |

| [14] |

何斌, 李青, 冯图, 等. 黔西北不同林龄马尾松人工林针叶-凋落物-土壤C、N、P化学计量特征[J]. 生态环境学报, 2019, 28(11): 2149-2157. |

| [15] |

周弘愿, 何斌, 韦建宏, 等. 桂西南两种桉树人工幼林生物量、营养元素积累量及其分布特征[J]. 桉树科技, 2015, 32(2): 29-33. DOI:10.3969/j.issn.1674-3172.2015.02.005 |

| [16] |

彭杏冰, 胡刚, 胡聪, 等.广西桉树人工林碳氮磷含量及其生态化学计量特征的纬度格局[J/OL].应用与环境生物学报, 2021, 27(3): 1-12(2020-09-11)[2020-12-20]. https://kns.cnki.net/kcms/detail/51.1482.Q.20200910.1902.005.html.

|

| [17] |

许宇星, 王志超, 竹万宽, 等. 雷州半岛桉树人工林凋落物量和养分循环研究[J]. 热带亚热带植物学报, 2019, 27(4): 359-366. |

| [18] |

王宝荣, 曾全超, 安韶山, 等. 黄土高原子午岭林区两种天然次生林植物叶片-凋落叶-土壤生态化学计量特征[J]. 生态学报, 2017, 37(16): 5461-5473. |

| [19] |

李明军, 喻理飞, 杜明凤, 等. 不同林龄杉木人工林植物-凋落叶-土壤C、N、P化学计量特征及互作关系[J]. 生态学报, 2018, 38(21): 7772-7781. |

| [20] |

孟庆权, 葛露露, 林宇, 等. 格氏栲天然林及人工林和杉木人工林生活叶-凋落叶-土壤生态化学计量特征[J]. 西北林学院学报, 2019, 34(6): 8-15. DOI:10.3969/j.issn.1001-7461.2019.06.02 |

| [21] |

王平安, 宫渊奇, 王琪武, 等. 不同林龄华北落叶松人工林针叶-凋落叶-土壤碳氮磷生态化学计量特征[J]. 西北林学院学报, 2020, 35(6): 1-9. DOI:10.3969/j.issn.1001-7461.2020.06.01 |

| [22] |

向云西, 陈胜魁, 潘萍, 等. 马尾松叶片-凋落物-土壤的碳氮磷化学计量特征[J]. 森林与环境学报, 2019, 39(2): 120-126. |

| [23] |

朱育锋, 吴玱, 李舒惠, 等. 广西桉树碳氮磷分配格局及其生态化学计量特征[J]. 湖南农业大学学报(自然科学版), 2019, 45(2): 166-171. |

2021, Vol. 41

2021, Vol. 41