文章信息

- 张艳, 张秀英, 林泽彬, 包苹, 陈伯毅, 蔡邦平

- ZHANG Yan, ZHANG Xiuying, LIN Zebin, BAO Ping, CHEN Boyi, CAI Bangping

- 厦门地区引种笔筒树年生长节律的研究

- Study on the annual growth rhythm of Sphaeropteris lepifera cultivated in the Xiamen region

- 森林与环境学报,2020, 40(4): 386-390.

- Journal of Forest and Environment,2020, 40(4): 386-390.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2020.04.007

-

文章历史

- 收稿日期: 2020-01-09

- 修回日期: 2020-04-03

2. 厦门市园林植物园, 福建 厦门 361003

2. Xiamen Botanical Garden, Xiamen, Fujian 361003, China

笔筒树[Sphaeropteris lepifera (J Sm. ex Hook.) R. M. Tryon]是桫椤科(Cyatheaceae)白桫椤属(Sphaeropteris)大型木本蕨类植物,原分布于中国台湾、日本琉球群岛和菲律宾北部地区[1-2]。中国大陆首次发现野生笔筒树植株是在厦门地区[3-5],2009—2015年期间,先后在福建省福清、霞浦、平潭、福州以及浙江泰顺等地均有发现自然生长的植株[6]。笔筒树在福建、浙江沿海县市被发现,对于研究台湾海峡两岸亚热带植物区系演化具有重要的科学意义。由于笔筒树自然繁殖对环境条件要求严苛,而且在中国大陆的数量极为稀少,容易遭到人类活动破坏和不合理采挖,1999年,该种被确定为国家二级重点保护野生植物[4];笔筒树对研究植物系统进化和地史演变有重要科学意义,被确定为濒危野生动植物种国际贸易公约附录Ⅱ收录的物种[4]。

笔筒树树姿优雅、高大挺拔、叶痕奇特,具有很高的观赏价值,是十分优良的园林绿化植物。厦门园林植物园于2015年开始迁地保护福建省福清市的野生笔筒树植株,陆续引种保护笔筒树,相继在雨林植物区和奇趣植物区栽培种植,在大陆地区属于比较早引种作为观赏植物应用。国内学者在笔筒树的形态发育[7]、生殖生理[8-10]和孢子繁殖[11]等方面均有研究报道,但未见关于笔筒树生长节律方面的相关报道。对厦门地区引种笔筒树年生长节律的研究,摸清笔筒树的生长与生殖规律,对该植物的保护、培育与开发利用等具有重要的现实意义。

1 材料与方法试验地位于厦门园林植物园,地处东经118°06′,北纬24°27′,海拔高度43~201.3 m;温暖湿润,属于亚热带海洋性季风气候,年平均气温20.7 ℃,1月平均气温12.7 ℃,7月平均气温28.0 ℃;年平均降雨量1 335.8 mm;年平均日照时间1 877.5 h。引种的笔筒树于2015年栽种在厦门园林植物园的奇趣植物区和雨林植物区,植株干高1.5~3.0 m,其中奇趣植物区26株、雨林植物区16株。奇趣植物区地势较为开阔,基本无大树遮阴,阳光充足,日照丰富。笔筒树傍水而生,周围伴有小灌木和草本植物,其树下光照度923~1 237 lx、空旷地光照度5 787~7 458 lx,相对湿度58%~68%;雨林植物区多有高大阔叶树木,树荫较多,笔筒树植株生长区域终年伴有喷雾,较为潮湿,其林下温度较奇趣植物区的林下温度低1.5~3.0 ℃,树下光照度782~924 lx、空旷地光照度4 986~6 403 lx,相对湿度69%~78%。

分别对两个观测点的所有植株进行编号,雨林植物区植株编号Y-1~Y-16;奇趣植物园植株编号Q-1~Q-26。按植株高度<1.71 m、1.71~2.71 m、>2.71 m三个层次选择代表植株,在奇趣植物区和雨林植物区各选择代表株4株作为观测植株,结合2个居群的微小气候进行观测。从2017年8月开始,定期于每月25日进行观测记录,分别观测其茎干与叶片生长、孢子在叶片上着生与发育等因子,长孢子的叶片为孢子叶,未长孢子的叶片为营养叶。选用卷尺测量干高,围卷尺进行测量地径、胸径,胸径、地径1 a测1次。叶片用标签挂牌标号,逐月测定该植株展叶期叶片数量、叶片与羽片的长宽,以及孢子叶萌发和生长情况,物候期参照张家贤等[12]对桫椤物候研究方法。

用Minitab 2018软件进行数据统计分析,在Excel 2016中进行数据整理计算和作图。

2 结果与分析 2.1 营养生长的年增长规律笔筒树是树状蕨类,大型伞状树冠,三回羽状叶,顶生于茎干顶端,轮生,一般每轮5枚叶片,叶片依次抽出至完全展开的同时,下一轮叶片的萌动、抽发也在发生。叶片萌动初始在树干顶端中心位置以密被浅棕色薄鳞片的拳卷凸起形式存在,与上一轮的叶片呈交互间隔方式排列。展叶顺序是3回羽片分别从基部到顶端,依次伸展开来,在叶片展叶的同时,羽片和小羽片的展叶也在进行。随着一轮又一轮新叶的发生,生长点逐渐上移,叶柄基部所在的位置的相对高度随之增加;每片新叶经历萌动期、展叶期,直至生长为老叶,随后逐渐变黄,叶片变黄后枯萎垂落,倒挂于树干周围,经8~10个月,叶柄基部腐烂脱落,主干形成明显的脱落痕。

在1 a生长观测期中,8株代表植株的平均新抽叶片数为27.6枚,其中Q-18的新抽发叶片最多,新抽发叶片34枚;植株Y-12最少,新抽发叶片18枚。叶片长0.75~2.14 m、宽0.55~0.99 m;每片叶的平均羽片数为11.75~13.50对;叶片和羽片均以中间偏基部位置最宽,基部稍窄,顶端渐尖,一般叶片上第6~8对羽片为最长和最宽,其平均长度(43.76±17.85) cm、宽度(19.58±7.92) cm;在羽片上,平均小羽片为(27.86±8.97)对,以第10~14对小羽片为最长和最宽(表 1)。

| 植株代号 Code of plant |

干高 Stem height/cm |

地径 Ground diameter/cm |

胸径 Diameter at breast height/cm |

年增长量The increase in a year | 叶长 Blade length/m |

叶宽 Blade width/m |

二回羽片数 Number of pinnules |

二回羽片长 Pinnule length/cm |

二回羽片宽 Pinnule width/cm |

小羽片数 Number of triplicate pinnate leaves |

|||

| 干高 Stem height/cm |

地径 Ground diameter/cm |

胸径 Diameter at breast height/cm |

叶片数 Number of blades |

||||||||||

| Y-2 | 284.3 | 26.8 | 14.2 | 25.2 | 2.4 | 1.1 | 28 | 2.06±0.19ab | 0.92±0.13ab | 13.25±0.97ab | 49.66±4.82ab | 22.69±1.48a | 28.50±3.09bc |

| Y-6 | 257.6 | 33.6 | 14.1 | 24.9 | 5.2 | 0.7 | 32 | 2.14±0.19a | 0.95±0.10a | 13.42±1.31a | 52.53±2.85a | 22.38±2.00a | 31.58±2.31a |

| Y-12 | 150.0 | 19.2 | 8.9 | 16.4 | 3.0 | 0.6 | 18 | 2.08±0.16a | 0.99±0.10a | 11.92±2.07bc | 50.41±7.43a | 21.38±1.42ab | 28.17±1.99cd |

| Y-16 | 175.0 | 20.1 | 17.3 | 10.3 | 4.1 | 1.2 | 26 | 1.92±0.17c | 0.84±0.08cd | 13.33±1.97a | 41.65±3.48c | 17.81±3.11d | 25.75±2.42e |

| Q-2 | 278.7 | 23.8 | 12.5 | 18.8 | 1.8 | 0.9 | 33 | 1.89±0.11c | 0.84±0.09cd | 12.67±1.23abc | 36.65±3.08d | 17.96±1.12d | 30.25±2.56ab |

| Q-18 | 263.2 | 20.4 | 13.2 | 14.4 | 1.1 | 1.0 | 34 | 1.81±0.14c | 0.77±0.07d | 13.50±1.62a | 46.27±2.69b | 20.36±1.10bc | 29.92±1.62abc |

| Q-22 | 266.0 | 24.5 | 15.6 | 13.2 | 0.6 | 0.9 | 27 | 0.94±0.08bc | 0.87±0.05bc | 13.17±1.59ab | 41.77±4.79c | 19.80±1.93c | 26.58±2.11de |

| Qb-2 | 170.5 | 14.5 | 11.8 | 7.4 | 0.7 | 0.7 | 23 | 0.75±0.22d | 0.55±0.09e | 11.75±2.05c | 31.15±5.42e | 14.26±2.52e | 22.17±1.53f |

| 平均Mean | 230.7 | 22.9 | 13.5 | 16.33 | 2.36 | 0.89 | 27.6 | 1.70±0.29 | 0.84±0.02 | 12.88±0.48 | 43.76±17.85 | 19.58±7.92 | 27.86±8.97 |

| 注:干高、地径、胸径为2017年8月25日测定值;同列数据后不同小写字母表示差异显著,P < 0.05。Notes: stem height, ground diameter, and diameter at breast height of S. lepifera were measured on August 25, 2017; different small letters in the same column indicate significant differences, P < 0.05. | |||||||||||||

笔筒树的植株是树状蕨类,在年生长期间,其茎干表现高增长、胸径增大现象。8株观测植株,平均茎干高增长16.33 cm、地径增长2.36 cm、胸径增长0.89 cm,其中Y-2植株的高增长量最大,为25.2 cm、Y-6植株的地径增长量最大,为5.2 cm、Y-16植株的胸径增长量最大,为1.2 cm (表 1)。

2.2 叶片生长的年发育节律笔筒树植株的叶片,可分为营养叶(不育叶)与孢子叶(可育叶或生殖叶),孢子叶着生无囊群盖的孢子囊群,靠近羽片主轴着生,孢子囊群内着生孢子。幼龄植株不产生孢子叶,在年龄8 a以上、干高达1 m以上的植株才能产生孢子叶。孢子叶主要集中在茎干顶端的中部及以下位置,孢子囊和孢子主要分布在羽片的叶背中间部位,一般越顶端孢子分布相对越稀疏;有些植株,中上部新生叶在展叶期初始就能够明显观察到嫩绿色的孢子囊群,15 d左右孢子囊群逐渐变为黄绿色,25 d左右逐渐变为黑褐色,孢子相继成熟并慢慢开裂脱落。

在厦门地区,笔筒树叶片(含营养叶与孢子叶)的抽发是周年连续不断的,同时笔筒树植株可全年产生新孢子和孢子成熟,无休眠期。根据观测8株的笔筒树植株,笔筒树新生叶片最多的月份在4、5、7月,均达到28枚,次多新生叶片在9、10月,新生叶片最少在1月份,为13枚(图 1)。新生孢子叶最多的月份在5月,达到24枚,次多新生叶片在7月,为23枚,最少新生孢子叶在9、10、12月,均为3枚(图 1)。根据新生叶片与温度关系,可以看出笔筒树新发叶片的最适温度在25~28 ℃,而温度低于20 ℃或高于30 ℃,新发叶片的数量明显减少;而新生孢子叶与温度关系,可以看出笔筒树新发孢子叶的适宜温度在15~28℃。在厦门地区的1—7月孢子叶抽发数量显著高于8—12月孢子叶抽发数量(图 1)。在厦门地区各月份的新发孢子叶与新发叶片的关系中,1月份,新生叶片最少为13枚,而新孢子叶已增多达到11枚,占新生叶片84.6%;2月份,新抽发的14枚叶片全部为孢子叶;3月份,新生叶片为17枚,而其新生孢子叶数量少,仅为6枚;4月份,新生叶片达到最高峰28枚,孢子叶占67.9%;5月份新生叶片数达到观测周期的高峰值,为28枚,此时新孢子叶24枚,即该月抽发的新叶约85.7%为孢子叶;6月份,新叶与孢子叶数量均有下降,但孢子叶占新叶的比例为89.5%;7月份,新生叶片与孢子叶数量均有增加,孢子叶占新生叶片的比例为82.1%;8—12月,孢子叶占新生叶片的比例总体较低,为13%~26.7% (图 1)。

|

图 1 笔筒树在各月的叶片生长情况 Fig. 1 Growth of S. lepifera blade indicated by month |

在试验地引种笔筒树的2个栽培地点,奇趣植物区与雨林植物区,在光照、水份方面正好形成强烈的对比,奇趣植物区阳光充足、较干旱,而雨林植物区树荫较多、较为潮湿。这2个栽培地点的笔筒树都是同批次引种种植,在观测期间其生长表现出明显差异。

在营养生长方面,雨林植物区的4株笔筒树,其平均干高、地径分别增长19.2 cm和3.68 cm,在雨林植物区的笔筒树居群,植株生长较好而且明显生长较快;奇趣植物区的4株笔筒树,其平均干高和地径分别增长13.4 cm和1.05 cm,在奇趣植物区居群中有其它植株死亡或顶端生长萎缩现象,植株生长较差。雨林植物区植株的叶片、二回羽片的长和宽,以及羽片和小羽片对数,也明显大于奇趣植物区植株(表 1),但雨林植物区植株的新生叶片数则少于奇趣植物区植株的新生叶片数(表 1)。

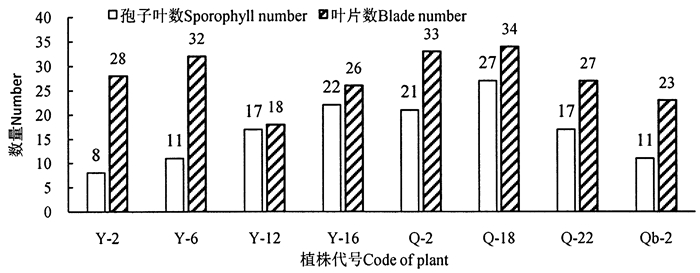

在生殖生长方面,雨林植物区植株的新生孢子叶数平均为14.5枚,占新生叶片数的55.8%,笔筒树植株的孢子囊群附着在叶片生长时间长,不易开裂,而且自然脱落所需时间相对较长,奇趣植物区植株的新生孢子叶数平均为19枚,占新生叶片数的65.0% (图 2);在单株上,可以看出奇趣植物区Q-18株,新生叶片34枚、新生孢子叶27枚,均为最大值,Q-18与Q-22株全年有8个月有新发孢子叶;而雨林植物区Y-2株,新生孢子叶仅8枚,为最小值,Y-2与Y-6株全年仅有3个月有新发孢子叶。比较可知,雨林植物区植株的新生孢子叶数明显少于奇趣植物区植株的新生孢子叶数,即奇趣植物区的微生态环境更有利于笔筒树的孢子叶发育。

|

图 2 笔筒树叶片与孢子叶年增长数量 Fig. 2 Increase in numbers of blades and sporophylls of S. lepifera in a year |

为进一步分析笔筒树的营养生长与生殖生长的各因子之间的相关性,进行相关性分析。

经相关分析表明:年新增叶片数与植株的干高有显著正相关关系,与地径、胸径、干高年增长量的相关关系不显著;各月新增叶片数与温度的相关系数(r=0.54)较高,具有较强相关关系;年增孢子叶数与植株的干高、地径、胸径及叶片年增长量的相关系数均较低,关联性不强;各月新增孢子叶数与温度的相关系数(r=0.14)较低,关联性不强;各月新增孢子叶数与新增叶片的相关系数(r=0.60)较高,具有较强相关关系。结果表明,笔筒树植株的干高越大,其年增长的叶片数越多;每年新发的孢子叶数,与新增叶片数具有较强的相关关系,而与植株的干高、地径、温度等因子关联性不强,可能受环境光照、水份等因子的影响更多些。

| 因子Factor | 干高 Stem height |

地径 Ground diameter |

胸径 Diameter at breast height |

干高年增长量 Increase of stem height in a year |

年增孢子叶数 Number of new sporophylls in a year |

| 年新增叶片数Number of new blades in a year | 0.82 | 0.53 | 0.42 | 0.39 | 0.31 |

| 年增孢子叶数Number of new sporophylls in a year | -0.02 | -0.32 | 0.10 | 0.25 |

通过观测,在厦门栽培的笔筒树植株生长良好、能够产生孢子叶、孢子发育正常,表明在厦门引种笔筒树是成功的,可以应用于园林观赏以及其它用途。在厦门地区,笔筒树常年生长、无休眠,表现为每月均有新生叶片,笔筒树在4、5和7月的新生叶片最多,其次在9和10月,而在11月至翌年3月新生叶片均较少;在1—7月新生孢子叶较多,最多是在5月,8—12月的新生孢子叶较少;新生孢子叶占新生叶片比例较高的时间,则发生在1—2月和4—7月。笔筒树的年生长节律表明,笔筒树的营养生长在4—7月和9—10月有2个生长高峰期,营养生长的最适宜温度为25~28 ℃,而生殖生长则在1—2月和4—7月为2个生长高峰期,生殖生长的适宜温度为15~28 ℃。野生植株在中国大陆第一次发现是在厦门地区,该研究也表明厦门地区适宜笔筒树的引种栽培。

在试验地的2个观测居群发现,在树荫较多、空气潮湿的地方,笔筒树营养生长较好,叶片发叶数量虽总体稍少,但叶片与羽片较长、较大,相对的生物量较大,孢子叶比例较少、孢子生长成熟期长;在阳光充足、较干旱的地方,则有利于笔筒树的孢子叶发育,但植株生长较差或有死亡。可能是笔筒树的营养生长与生殖生长需要的生态条件不同,营养生长需要温暖湿润条件,而生殖生长则需要足够的光照条件。结果表明,笔筒树适应于温暖湿润的气候条件,宜引种栽植在半阴条件,与其它树木配置生长在一起,最宜在疏林或林缘中生长,在园林应用上则不宜在大片空旷地上配置笔筒树纯林景观。而且笔筒树的自然生境调查发现,笔筒树主要生长于林缘地带或散生于疏林中[1, 6]。

由于所观测的笔筒树居群和植株的数量有限、年龄限制、观测期较短,研究结果有一定的局限性,对更大区域范围的笔筒树年生长规律性结论有待进一步研究。

| [1] |

ZHANG X C, NISHIDA H. Cyatheaceae[M]//WU Z Y, RAVEN P H, HONG D Y. Flora of China, Vol. 2-3(Pteridophytes). Beijing: Science Press, 2013: 134-138.

|

| [2] |

郑武灿. 台湾植物图鉴[M]. 台北: 茂昌图书有限公司, 2001: 56.

|

| [3] |

赵修谦. 厦门发现珍贵的野生树蕨:鳞片桫椤[J]. 武夷科学, 1983(3): 181. |

| [4] |

中国林业局野生动植物保护与自然保护区管理局, 中国科学院植物研究所. 中国珍稀濒危保护植物图鉴[M]. 北京: 中国林业出版社, 2013: 13-26.

|

| [5] |

张永田, 陈恒彬. 我省国家重点保护植物介绍(四)[J]. 亚热带植物通讯, 1987(2): 25-27. |

| [6] |

陈贤兴, 潘太仲. 浙江桫椤科一新记录属(白桫椤属)和一新记录种(笔筒树)[J]. 温州大学学报(自然科学版), 2016, 37(3): 34-37. |

| [7] |

陈霞.笔筒树配子体及胚的发育研究[D].广州: 华南农业大学, 2008. http://d.wanfangdata.com.cn/thesis/Y1277720

|

| [8] |

王炜.笔筒树性别分化与DNA甲基化关系的研究[D].哈尔滨: 哈尔滨师范大学, 2019.

|

| [9] |

张雪, 向建英, 肖湘, 等. 铅与镉胁迫对桫椤科笔筒树精子行为和形态的影响[J]. 西北植物学报, 2019, 39(5): 776-783. |

| [10] |

纪善博, 向建英, 刘保东, 等. 桫椤科笔筒树游动精子行为及形态观察[J]. 西北植物学报, 2018, 38(3): 478-483. |

| [11] |

马洪娜, 李杨, 檀龙颜, 等. 笔筒树的孢子繁殖及其复壮研究[J]. 园艺学报, 2010, 37(10): 1679-1684. |

| [12] |

张家贤, 周伟. 桫椤物候研究[J]. 生态学杂志, 1992, 11(3): 62-64. |

2020, Vol. 40

2020, Vol. 40