文章信息

- 鲍恩俣, 熊康宁, 刘子琦, 李渊, 王进

- BAO Enyu, XIONG Kangning, LIU Ziqi, LI Yuan, WANG Jin

- 喀斯特不同侵蚀场地土壤颗粒分布及可蚀性特征

- Particle size distribution and erodibility of soils under different erosion sites in karst

- 森林与环境学报,2020, 40(2): 156-163.

- Journal of Forest and Environment,2020, 40(2): 156-163.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2020.02.007

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-11-25

- 修回日期: 2019-12-31

2. 国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心, 贵州 贵阳 550001

2. State Engineering Technology Institute for Karst Desertification Control, Guiyang, Guizhou 550001, China

土壤侵蚀是人类社会面临的一个严峻的环境和社会问题[1],侵蚀过程影响表层土壤的颗粒分布[2]。土壤颗粒分布作为土壤的基本物理性质之一,可反映土壤质地的差异性[3],间接表征在复杂的土壤环境中水的运动方向、导流能力及土壤侵蚀程度等变化过程,从而反映土壤的肥力条件及侵蚀状况[4]。土壤颗粒的空间分布不仅受土壤母质性质的影响,还受植被类型、地形、气候等外在因素的影响[5]。李裕元[6]研究表明,天然降雨侵蚀条件下,坡面土壤颗粒迁移主要以粉粒和黏粒为主,粉粒主要在坡下发生沉积,而黏粒随径流直接流失;张辉等[7]对流域土壤颗粒的研究获得,流域至上而下土壤颗粒呈现出明显的粗化现象;严重的水土流失使细碎颗粒流失[8]。以上研究表明,土壤侵蚀对土壤颗粒的分布影响较大,表现为土壤侵蚀发生后,外在因素对土壤剥蚀、搬运和沉积过程使土壤颗粒再分布[4]。土壤沉积形成新的土壤结构,与受侵蚀后原地土壤的抗侵蚀性能力可用土壤可蚀性K值衡量,土壤可蚀性K值是国内外研究和衡量土壤抗侵蚀能力的一个重要指标,是定量研究土壤侵蚀的基础[9]。土壤可蚀性K值的研究对认识土壤侵蚀机理、定量估算土壤侵蚀量以及进行水土流失综合治理具有重要的意义[10]。

喀斯特地区是我国水土流失较为严重的地区之一,由于其复杂的“二元三维”结构导致该区域土壤侵蚀过程更加复杂[11],在自然因素(地质地貌、降雨)和不合理的人类活动的共同作用下,土壤侵蚀导致喀斯特区土壤退化和石漠化[12-13]。中国西南喀斯特地区是以贵州省为中心,是世界三大喀斯特集中分布区中碳酸盐岩裸露面积最大、发育最强烈的地区[14]。DAI et al[15]通过模拟降雨对喀斯特坡地土壤侵蚀的影响,得出降雨强度对地表产沙率有较大响应。严友进等[16]通过人工模拟降雨试验得出,喀斯特坡耕地侵蚀剥离导致表层土壤颗粒分形维数显著增大。但是,以往的研究多基于模拟试验研究,虽然模拟试验便于边界条件的控制,却不能实现大尺度和多环境因素的模拟。而目前关于喀斯特流域土壤颗粒的迁移特征和土壤可侵蚀性的研究相对较少,鉴于此,本研究以喀斯特区坡地、洼地和落水洞组成的流域为研究单元,分析不同侵蚀场地土壤颗粒和土壤可侵蚀性特征,揭示西南喀斯特流域土壤侵蚀的发生、发展规律和土壤侵蚀机理,以期为喀斯特区水土流失防治、石漠化综合治理及喀斯特生态环境的重建和改善提供理论参考。

1 材料与方法 1.1 研究区概况研究区位于贵州省西南部,关岭县与贞丰县交界处的北盘江峡谷花江段(105°36′~105°46′E,25°39′~25°41′N)。该区气候属亚热带干热河谷气候,年平均气温18.4 ℃,年平均降水量1 100 mm,降雨主要集中在5—10月份,占全年总降水量的83%。出露地层主要为中、上三叠纪地层,岩层厚度大;山高、水深、坡陡,海拔在500~1 200 m之间,相对高差约700 m,为典型的喀斯特峡谷地貌;土层瘠薄,分布零星,石多土少。研究区总面积51.62 km2,喀斯特面积比重为87.92%,选取研究区的坡地、洼地及落水洞组成的流域为研究对象,土壤类型均为石灰土,坡地和洼地以原生草本和灌木林为主,受人类活动干扰较小。其中,坡地的海拔1 020~1 128 m,坡度25°,土壤厚度30 cm,草本(约50%)以紫荆泽兰(Ageratina adenophora)、艾纳香(Blumea balsamifera)为主,灌木(约40%)以荚蒾(Viburnu dilatatum)、白刺花(Sophora davidii)、火棘(Pyracantha fortuneana)、火焰树(Spathodea campanulata)为主;洼地和落水洞的海拔均为1 020 m,坡度均为0°,洼地土壤厚度150 cm,草本(约80%)以紫荆泽兰(Ageratina adenophora)为主,少许乔灌,落水洞土壤厚度300 cm,洞口分布少许苔藓(Moss bryophytes)。

1.2 样品采集与处理2018年11月底,在研究流域单元内坡地沿坡顶、坡中、坡底设置3列采样线,共18行,每行3个点为平行采样点,相邻行、相邻列之间距离均为10 m,每个点10 cm为1层,共3层取土。洼地按实际面积设置3列3行9个采样点,每行3个点为平行样,每个点10 cm为1层,共15层取土。落水洞则结合其底部土壤沉积情况,设置3个平行样点采样,取样深度3 m,每层10 cm,共30层。土壤采样深度根据样地平均土壤厚度取。土样分为两部分,测定粒径部分原状土样挑去植物根系、砾石等杂质后装入塑料盒子带回实验室待测。坡地、洼地和落水洞土样分别编号S1~S18、D1~D3、C1。

1.3 样品测定根据国际系统划分土壤颗粒粒度的方法进行土壤质地分类:砂粒粒径为0.020~2.000 mm; 粉粒粒径为0.002~0.020 mm; 黏粒粒径为0~0.002 mm[17]。土壤粒径采用比重计法测定。

1.4 数据处理采用Excel 2013和SPSS 19.0软件进行数据的处理、制图与相关分析。

1.5 土壤分形模型理论分形的定义可以根据统计自相似系统中数量与大小的关系给出。本研究采用杨培岭等[18]提出的用粒径质量分布表征土壤分形模型计算土壤粒径的分形维数(D)值。计算公式如下:

| $ {({R^\prime }_i/{R_{max}})^{3 - D}} = {W_{r{R^\prime }_i}}/W $ | (1) |

将公式(1)中的等号两边取对数,左边为横坐标,右边为纵坐标,做线性回归拟合方程,求出斜率,D值则为3与直线斜率的差值。式中:Ri′为粒级Ri与Ri+1间粒径的平均值(mm);Wr<Ri′为小于Ri的累积土粒质量(g);W为土壤各粒级质量的总和(g),本研究称取50 g土样测定;Rmax为最大粒级的平均粒径(mm),本研究中土壤最大粒径为2 mm。

1.6 土壤可蚀性K值的计算土壤可蚀性K值的计算采用WILLIAMS et al [19]在EPIC模型中发展的估算方法。计算公式如下:

| $ \begin{array}{l} K = \\ \left\{ {0.2 + 0.3{\rm{exp}}\left[ { - 0.025{\rm{ }}6{\omega _{{\rm{sa}}}}(1 - {\omega _{{\rm{si}}}}/100)} \right]} \right\}\left( {\frac{{{\omega _{{\rm{si}}}}}}{{{\omega _{{\rm{cl}}}} + {\omega _{{\rm{si}}}}}}} \right)\left[ {1\frac{{0.25{\omega _{\rm{C}}}}}{{{\omega _{\rm{C}}} + {\rm{exp}}(3.72 - 2.95{\omega _{\rm{C}}})}}} \right]\\ \left[ {1\frac{{0.7{\omega _{{\rm{sn}}}}}}{{{\omega _{{\rm{sn}}}} + {\rm{exp}}( - 5.51 + 22.9{\omega _{{\rm{sn}}}})}}} \right] \end{array} $ | (2) |

式中:ωsa表示土壤中砂粒质量分数(%);ωsi为粉粒质量分数(%);ωcl为黏粒质量分数(%);ωC为有机碳质量分数(%);其中,ωsn=1-ωsa/100。

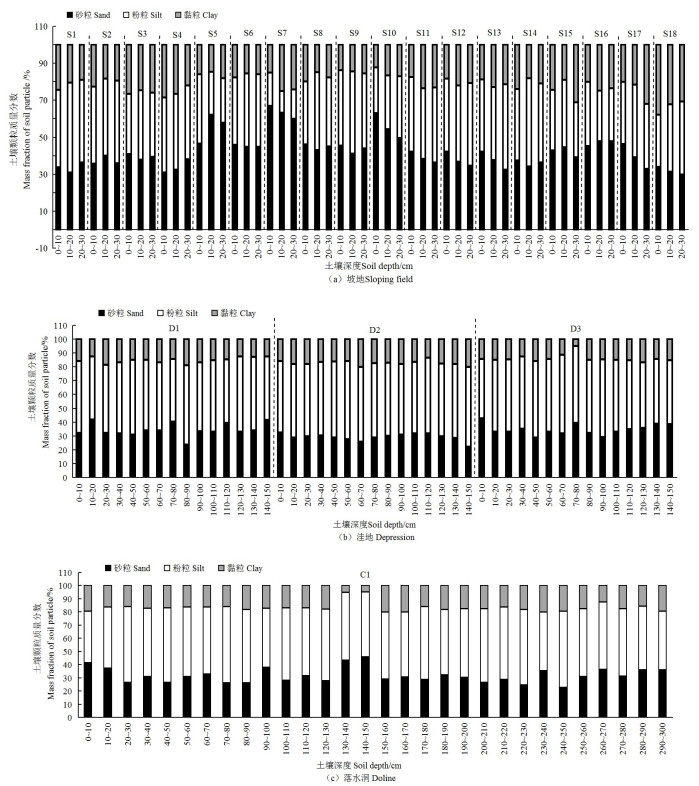

2 结果与分析 2.1 土壤颗粒粒径的空间分布特征由图 1(a)可知,坡地土壤以砂粒为主,其含量为29.68%~66.91%,表现出砂粒(42.25%)>粉粒(36.33%)>黏粒(21.42%)。从坡顶至坡底(S1为坡顶,S18为坡底)黏粒含量总体由增长到减少再到增长的趋势,坡中部分黏粒和粉粒含量减少,而砂粒含量明显增加(P<0.05),说明坡中部受侵蚀的强度最大。土壤侵蚀主要发生在坡地,主要原因可能是粉粒和黏粒沿坡面发生了迁移,而砂粒质量较大,大部分留在了原地[20]。坡中砂粒含量高于坡顶和坡底,主要是由于坡顶坡度较缓,降雨产生的径流量小、流速慢,对土壤的侵蚀搬运能力较弱,剥蚀量小,而到达坡中部则坡长加长、坡度变陡,径流汇流量增大,粉粒和黏粒受冲刷较多,坡底坡度较缓,一部分细颗粒沉积于坡底,坡底砂粒含量略有上升,是由于部分土壤砂粒随水流迁移后沉积于坡底。坡顶、坡中与坡底土壤颗粒分布出现差异可能是因为三者所处的环境不同,受到的侵蚀强度不同而引起的。

|

图 1 不同场地类型的不同粒径土壤颗粒质量分数 Fig. 1 Mass fraction distribution of soil particle size in different site types |

由图 1(b)可以看出,洼地土壤以粉粒为主,土壤颗粒的含量为粉粒(51.80%)>砂粒(32.61%)>黏粒(15.59%);洼地土壤剖面相同土层之间的砂粒、粉粒、黏粒含量间无明显差异(P>0.05),说明洼地土壤都来自受到侵蚀后的坡地土壤经运移到达洼地沉积形成的。主要是坡地受降雨形成的地表径流的冲刷,地表土壤的颗粒被分离,并在地表径流和重力的共同作用下,细颗粒随水流搬运到洼地,而侵蚀作用随水流运移的多是粉粒和黏粒,土壤分离速率快慢与坡度大小和径流量有关,当流水挟沙到达洼地时,由于洼地地势较为平缓,水流速度变缓,挟砂能力降低,部分随水流运动的泥沙颗粒发生沉积,从而使洼地粉粒明显增高。

由图 1(c)可以看出,落水洞土壤以粉粒为主,表现为粉粒(51.65%)>砂粒(31.67%)>黏粒(16.68%),粉粒含量明显高于砂粒和黏粒(P<0.05),不同土壤深度相同粒级无明显差异(P>0.05)。说明落水洞和洼地的土壤均源于坡地受侵蚀的土壤沉积形成,可推理出坡地土壤流失到洼地发生部分沉积后,水流的漫流仍挟带泥沙颗粒进入落水洞,在落水洞较为平缓的底部形成沉积。总体而言,坡地以砂粒为主,洼地和落水洞以粉粒为主;洼地砂粒和黏粒的含量分别比坡地少22.82%和27.22%,而粉粒的含量比坡地多42.58%;落水洞砂粒和黏粒的含量分别比坡地少25.04%和22.13%,而粉粒的含量比坡地多42.17%。洼地和落水洞的黏粒含量均比坡地少,可能是因为黏粒伴随径流直接流失到更深的地下系统[6],说明土壤细颗粒容易流失。

2.2 土壤可蚀性K值的分布特征从表 1可以看出,坡地土壤可蚀性K值的最大值是最小值的3.14倍,K值变幅范围较大;洼地和落水洞区内土壤可蚀性K值变化较为均匀,未受到异质性值的影响。变异系数(coefficient of variation, CV)可以反映土壤可蚀性K值的离散程度,按照变异等级可划分为:弱变异性,CV<0.1;中等变异性,CV介于0.1~1之间;强变异性,CV>1[21]。本研究中坡地属于中等程度的空间变异,而洼地和落水洞属于弱变异程度。造成坡地土壤可蚀性变异较大的原因可能是坡地植被等生物量较多,生态系统相对复杂,土壤质地、地形等多种因素的差异性影响。

| 场地类型 Site type |

样本数 Number of sample |

最小值 Min |

最大值 Max |

平均值 Average |

中值 Median |

标准差 Standard deviation |

变异系数 CV |

| 坡地Sloping field | 54 | 0.07 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.03 | 0.176 5 |

| 洼地Depression | 45 | 0.26 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 0.034 5 |

| 落水洞Doline | 30 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.02 | 0.069 0 |

由表 2可知,坡地以可蚀性K值为0.10~0.20的土壤为主要土壤类型,洼地和落水洞土壤均以可蚀性K值在0.25~0.30的土壤为主, 说明洼地和落水洞土壤质地基本一致。土壤可蚀性K值越大,土壤受到侵蚀的可能性就越高,土壤可蚀性K值越小,土壤抗侵蚀的能力就越强,越不容易被侵蚀[22]。洼地和落水洞相对于坡地, 土壤可蚀性K值较大,说明洼地和落水洞土壤容易发生土壤侵蚀。

| 场地类型 Site type |

K值变化范围 K value range |

样本数 Number of sample |

占总样本数的比例 Percentage of total samples/% |

| 坡地Sloping field | <0.10 | 2 | 3.70 |

| 0.10~0.20 | 41 | 75.93 | |

| 0.20~0.25 | 11 | 20.37 | |

| 0.25~0.30 | |||

| 0.30~0.35 | |||

| >0.35 | |||

| 洼地Depression | <0.10 | ||

| 0.10~0.20 | |||

| 0.20~0.25 | |||

| 0.25~0.30 | 41 | 91.11 | |

| 0.30~0.35 | 4 | 8.89 | |

| >0.35 | |||

| 落水洞Doline | <0.10 | ||

| 0.10~0.20 | |||

| 0.20~0.25 | |||

| 0.25~0.30 | 24 | 80.00 | |

| 0.30~0.35 | 6 | 20.00 | |

| >0.35 |

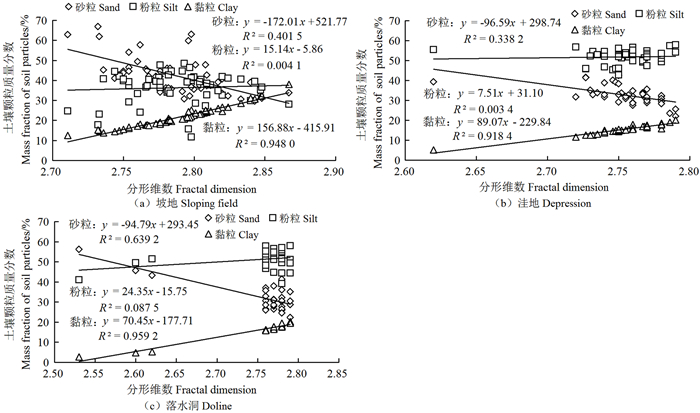

土壤颗粒组成多寡可用土壤粒径的分形维数进行量化表达,通常土壤小颗粒含量与分形维数呈正比关系[23]。由图 2(a)可看出,坡地分形维数与砂粒含量之间呈负相关,与粉粒含量呈正相关,与黏粒含量呈极显著正相关。由图 2(b)可看出,洼地分形维数与砂粒含量呈负相关,与粉粒含量呈正相关,与黏粒含量呈极显著正相关。由图 2(c)可看出,落水洞分形维数与砂粒含量呈负相关,与粉粒呈正相关,与黏粒呈极显著正相关。通过比较决定系数(R2),坡地、洼地和落水洞的黏粒含量分别能解释分形维数的信息为94.80%、91.84%、95.92%;砂粒含量能解释的信息分别为40.15%、33.82%和63.92%;粉粒最少,分别为0.41%、0.34%和8.75%。说明决定坡地、洼地和落水洞土壤颗粒分形维数大小的先是黏粒,砂粒次之,粉粒最弱。结果表明,土壤砂粒含量越多,土壤颗粒分形维数越小,黏粒含量越高,土壤颗粒分形维数越大。土壤分形维数大小能反应土壤结构的组成,分形维数越大,土壤颗粒越小,越容易形成质地细小且结构良好的土壤[24]。

|

图 2 不同粒径土壤颗粒质量分数与分形维数的关系 Fig. 2 Relationship between mass fraction of soil particle and fractal dimension |

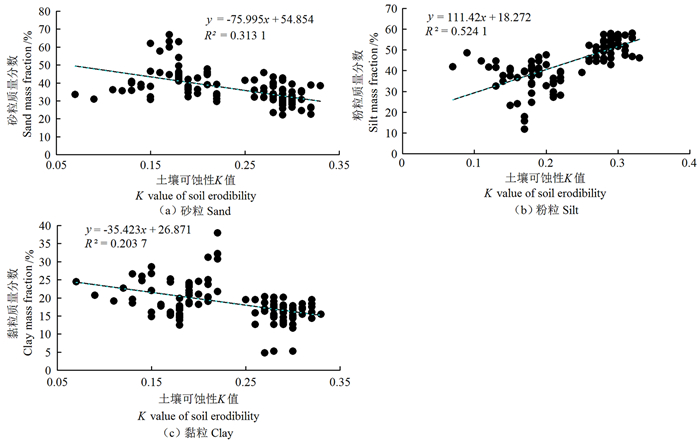

由图 3可看出,土壤可蚀性K值与土壤砂粒和黏粒含量呈负相关,表明土壤中砂粒和黏粒含量越高,土壤可侵蚀性K值就越小,土壤的抗侵蚀能力就越强,越有助于提高土壤的抗侵蚀能力;而土壤可侵蚀性K值与土壤粉粒含量呈显著性正相关,表明粉粒含量越高,土壤可侵蚀性K值就越大,土壤抗侵蚀能力就越弱,土壤受侵蚀风险就越大。

|

图 3 不同粒径土壤颗粒质量分数与土壤可侵蚀性K值的关系 Fig. 3 Relationship between mass fraction of soil particle and K value of soil erodibility |

土壤对生态系统的服务能力起到至关重要的作用,例如植物覆盖率、生物多样性等,然而这些服务功能受到土壤侵蚀的威胁,尤其是在气候变化和人类对土地利用增强的情况下[25]。水土流失造成土壤颗粒的重新分布,因此,土壤粒径的分布对土壤侵蚀过程具有一定的指示作用。袁应飞等[26]模拟喀斯特坡耕地土壤侵蚀研究表明,在降雨一定条件下,坡度越大,土壤侵蚀越大,地表泥沙流量越大。此外,随着侵蚀力度的逐渐增大,土壤由细颗粒到粗颗粒都发生运移,且细颗粒的运移距离比粗颗粒远,导致被侵蚀部位粗颗粒含量多而细颗粒含量少,最终沉积地段细颗粒物质增加[27]。这也进一步证明了本研究中洼地和落水洞中的土壤主要是坡地侵蚀土壤流失到洼地和落水洞形成沉积而形成。表明土壤侵蚀造成土壤颗粒组成遭到破坏,在地表径流等的作用下发生运移、搬运现象,导致土壤颗粒在沉积部位重新分布。喀斯特地貌具有地表和地下双重水文地质构造,洞穴和地下裂隙高度发育[28],因此,喀斯特区大部分的水和土壤通过落水洞、裂隙等进入地下河,形成特殊的土壤侵蚀类型[29],而这种土壤侵蚀一旦形成,土壤在洞穴内发生沉积,这部分土壤将很难再被利用。本研究中坡地发生的土壤侵蚀沉积于洼地和落水洞,洼地沉积的土壤可为植物生长提供场所,同时也可作为农业生产用地等, 而落水洞密闭的环境,土壤一旦进入地下空间,就难再被利用。因此,在喀斯特地区推进水土流失治理、石漠化区综合防治和生态系统修复过程中,应更加重视对坡地,尤其是坡度较大地区水土流失的综合防治。

土壤颗粒分布通常运用于研究水力特性、空间异质性等相关的基本属性,也是研究土壤特性的基础[30]。土壤分形维数对土壤结构、质地具有决定性的指示意义,土壤细颗粒越多,土壤分形维数越大,土壤结构越好,反之粗粒越多,分形维数越小,结构越差[31]。本研究中,坡地土壤以粗颗粒物质砂粒为主,洼地和落水洞则以细颗粒物质粉粒为主,说明发生土壤侵蚀易导致遭侵蚀地段土壤颗粒粗化,土壤结构变差,而土壤沉积部分则以细颗粒为主,使沉积部分土壤易形成质地细小,结构优良的土壤。土壤可蚀性K值是衡量土壤对侵蚀的敏感程度和进行土壤侵蚀预报的重要参数[32], K值越大,土壤抗侵蚀能力就越低,就越容易发生侵蚀,反之,K值越小,土壤抗侵蚀能力就越高。本研究中土壤可蚀性K值与土壤粉粒含量呈显著正相关,而与砂粒和黏粒含量呈负相关。表明土壤粉粒含量越高,土壤越容易发生侵蚀。坡地以砂粒为主,洼地和落水洞以粉粒为主,说明坡地土壤抗侵蚀能力强于洼地和落水洞,当降雨在坡地上形成地表径流流经洼地和落水洞时,流水容易对洼地和落水洞形成二次土壤侵蚀,尤其是落水洞内的沉积土壤无植被生长,可能导致其抗侵蚀能力更弱,更容产生二次侵蚀,而洼地地表的植被能对径流携带的泥沙进行阻控和截留,同时土壤中植物根系可以增强原沉积土壤的抗蚀性。

喀斯特洼地作为喀斯特地区尤其是中国西南喀斯特地区的重要农业生产基地,又是坡地土壤侵蚀的主要沉积场所,因此,在脆弱的喀斯特生态环境中,洼地土地资源是该地区及其珍贵的基础性自然资源。然而,洼地又存在着极大的土壤侵蚀威胁,因此,在喀斯特石漠化治理和生态系统重建的过程中,应加强洼地土地利用管理,提高洼地土壤的抗侵蚀能力。同时应加强落水洞入口区域生物措施或工程措施建设,增强泥沙截留作用,提高水土流失的综合整治效益。

本研究表明,坡地土壤颗粒以砂粒为主,洼地和落水洞以粉粒为主,坡地是土壤发生侵蚀的主要场所,洼地和落水洞是土壤沉积的主要场所。洼地和落水洞土壤可蚀性K值相对于坡地大,土壤可侵蚀敏感性相对于坡地强。土壤可蚀性K值与砂粒和黏粒含量呈负相关,与粉粒含量呈显著正相关,可以通过降低粉粒含量提高土壤抗侵蚀能力。土壤分形维数与砂粒含量呈负相关,与粉粒含量呈正相关,与黏粒含量呈显著正相关。洼地和落水洞土壤结构相对较好,然而容易受到土壤侵蚀的威胁,应注重洼地土地利用管理,提高土壤抗侵蚀能力,尽可能减少水土肥力流失,保证土壤肥力的完整性。

| [1] |

BEWKET W, TEFERI E. Assessment of soil erosion hazard and prioritization for treatment at the watershed level:case study in the Chemoga watershed, Blue Nile basin, Ethiopia[J]. Land Degradation & Development, 2009, 20(6): 609-622. |

| [2] |

杨文利, 朱平宗, 程洪, 等. 马尾松人工林地浅沟表层土壤颗粒的空间分布特征[J]. 水土保持学报, 2018, 32(4): 158-162. |

| [3] |

ZHAO Y, FENG Q, YANG H D. Soil salinity distribution and its relationship with soil particle size in the lower reaches of Heihe River, Northwestern China[J]. Environmental Earth Sciences, 2016, 75(9): 810. |

| [4] |

SUN C L, LIU G B, XUE S. Natural succession of grassland on the Loess Plateau of China affects multifractal characteristics of soil particle-size distribution and soil nutrients[J]. Ecological Research, 2016, 31(6): 891-902. |

| [5] |

朱丽东, 谷喜吉, 叶玮, 等. 洞庭湖周边地区第四纪红土粒度特征及环境意义[J]. 地理科学进展, 2014, 33(1): 13-22. |

| [6] |

李裕元.坡地土壤磷素与水分迁移试验研究[D].咸阳: 西北农林科技大学, 2002.

|

| [7] |

张辉, 李鹏, 鲁克新, 等. 东柳沟流域表土粒度分布特征及可风蚀性研究[J]. 水土保持学报, 2016, 30(5): 272-278, 285. |

| [8] |

QUIJANO L, GASPAR L, NAVAS A. Spatial patterns of SOC, SON, 137Cs and soil properties as affected by redistribution processes in a Mediterranean cultivated field (Central Ebro Basin)[J]. Soil and Tillage Research, 2016, 155: 318-328. |

| [9] |

郑海金, 杨洁, 喻荣岗, 等. 红壤坡地土壤可蚀性K值研究[J]. 土壤通报, 2010, 41(2): 425-428. |

| [10] |

曹祥会, 龙怀玉, 雷秋良, 等. 河北省表层土壤可侵蚀性K值评估与分析[J]. 土壤, 2015, 47(6): 1192-1198. |

| [11] |

FEBLES-GONZÁLEZ J M, VEGA-CARREÑO M B, TOLÓN-BECERRA A, et al. Assessment of soil erosion in karst regions of Havana, Cuba[J]. Land Degradation & Development, 2012, 23(5): 465-474. |

| [12] |

SWEETING M M. Reflections on the development of karst geomorphology in Europe and a comparison with its development in China[J]. Zeitschrift für Geomorphologie, 1993, 37: 127-138. |

| [13] |

李渊, 刘子琦. 石漠化区不同土地类型土壤侵蚀与理化性质特征[J]. 森林与环境学报, 2019, 39(5): 515-523. |

| [14] |

熊康宁, 黎平, 周忠发, 等. 喀斯特石漠化的遥感-GIS典型研究:以贵州省为例[M]. 北京: 地质出版社, 2002.

|

| [15] |

DAI Q H, PENG X D, ZHAO L S, et al. Effects of underground pore fissures on soil erosion and sediment yield on karst slopes[J]. Land Degradation & Development, 2017, 28(7): 1922-1932. |

| [16] |

严友进, 戴全厚, 伏文兵, 等. 下垫面变化对喀斯特坡地地下产流产沙的影响[J]. 水土保持学报, 2018, 32(1): 67-73, 79. |

| [17] |

王敬哲, 丁建丽, 王飞, 等. 艾比湖湿地不同盐渍化土壤粒度组成及可蚀性研究[J]. 土壤, 2018, 50(3): 598-605. |

| [18] |

杨培岭, 罗远培, 石元春. 用粒径的重量分布表征的土壤分形特征[J]. 科学通报, 1993, 38(20): 1896-1899. |

| [19] |

WILLIAMS J R. The erosion-productivity impact calculator (EPIC) model:a case history[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London.Series B, Biological Sciences, 1990, 329(1225): 421-428. |

| [20] |

吴淑芳, 吴普特, 宋维秀, 等. 黄土坡面径流剥离土壤的水动力过程研究[J]. 土壤学报, 2010, 47(2): 223-228. |

| [21] |

雷志栋, 杨诗秀, 许志荣, 等. 土壤特性空间变异性初步研究[J]. 水利学报, 1985(9): 10-21. |

| [22] |

孙德亮, 赵卫权, 李威, 等. 基于GIS与RUSLE模型的喀斯特地区土壤侵蚀研究:以贵州省为例[J]. 水土保持通报, 2016, 36(3): 271-276, 283. |

| [23] |

李天阳, 何丙辉, 张怡, 等. 重庆山地血橙园土壤粒径分形特征[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2015, 37(11): 114-121. |

| [24] |

王国梁, 周生路, 赵其国. 土壤颗粒的体积分形维数及其在土地利用中的应用[J]. 土壤学报, 2005, 42(4): 545-550. |

| [25] |

LI P F, MU X M, HOLDEN J, et al. Comparison of soil erosion models used to study the Chinese Loess Plateau[J]. Earth-Science Reviews, 2017, 170: 17-30. |

| [26] |

袁应飞, 戴全厚, 李昌兰, 等. 喀斯特典型坡耕地模拟降雨条件下的土壤侵蚀响应[J]. 水土保持学报, 2016, 30(3): 24-28. |

| [27] |

张保华, 何毓蓉, 徐佩, 等. 紫色丘陵区小流域侵蚀沉积断面构型及土壤颗粒分形特征[J]. 水土保持学报, 2004, 18(6): 136-139. |

| [28] |

WILLIAMS P W. The role of the epikarst in karst and cave hydrogeology:a review[J]. International Journal of Speleology, 2008, 37(1): 1-10. |

| [29] |

彭旭东, 戴全厚, 杨智, 等. 喀斯特山地石漠化过程中地表地下侵蚀产沙特征[J]. 土壤学报, 2016, 53(5): 1237-1248. |

| [30] |

PAZ-FERREIRO J, VÁZQUEZ E V, MIRANDA J G V. Assessing soil particle-size distribution on experimental plots with similar texture under different management systems using multifractal parameters[J]. Geoderma, 2010, 160(1): 47-56. |

| [31] |

胡云锋, 刘纪远, 庄大方, 等. 不同土地利用/土地覆盖下土壤粒径分布的分维特征[J]. 土壤学报, 2005, 42(2): 336-339. |

| [32] |

周宁, 李超, 琚存勇, 等. 黑龙江省土壤可蚀性K值特征分析[J]. 农业工程学报, 2015, 31(10): 182-189. |

2020, Vol. 40

2020, Vol. 40