文章信息

- 景建生, 刘子琦, 罗鼎, 孙建

- JING Jiansheng, LIU Ziqi, LUO Ding, SUN Jian

- 喀斯特洼地土壤有机碳分布特征及影响因素

- Distribution characteristics and influencing factors of soil organic carbon in karst depression

- 森林与环境学报,2020, 40(2): 133-139.

- Journal of Forest and Environment,2020, 40(2): 133-139.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2020.02.004

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-10-02

- 修回日期: 2019-12-25

2. 国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心, 贵州 贵阳 550001;

3. 黔南景区溶洞旅游资源开发与生态环境保护工程研究中心, 贵州 都匀 558000

2. State Engineering Technology Institute for Karst Desertification Control, Guiyang, Guizhou 550001, China;

3. Engineering Research Center of Karst Cave Tourism Resource for Development and Protection in Scenic Area, Duyun, Guizhou 558000, China

喀斯特地区独特的地貌特征、广布的碳酸盐岩以及特殊的水热状况使得该地区植被立地条件和土壤成土演化过程都有别于非喀斯特地区[1-2]。受地形、气温、降水量、生物以及人类活动等影响,喀斯特地区广泛发育地表、地下二元结构系统,正负地形比例差异巨大,土壤理化性质和有机碳在空间分布上表现出高度异质性,使得负地形成为防治喀斯特地区地下水土流失的关键环节[3-5]。贵州作为西南喀斯特区域的中心,分布有面积最广、发育最强烈的碳酸盐岩,且石漠化面积比居我国首位,不同等级石漠化的水土流失量存在明显差异[5-8]。因此,研究喀斯特石漠化地区洼地不同沉积部位土壤性质特征,对了解区域水土、养分流失与沉积过程及其影响机制具有一定指导意义。

土壤有机碳(soil organic carbon, SOC)在陆地生态系统中储量巨大,是全球碳循环的重要影响因素,能够对土壤质量、产量和生态环境以及气候变化产生重大影响[8-10]。土壤有机碳主要来源于动植物残体及部分分解产物、微生物分泌物和土壤腐殖质,受植被类型、海拔高度、土壤性质等因素的影响较为明显[11-13]。土壤理化性质在土壤生态系统中存在交互影响的两个方面,一方面土壤化学性质(土壤酸度、养分等)通过微生物活动影响土壤质量以及植物生长;另一方面,土壤物理性质又成为影响土壤化学性质、土壤肥力以及生物生命活动的重要因素[14]。目前已有大量研究土壤有机碳的文献,但主要集中在讨论不同林分、海拔、坡向土壤有机碳含量的差异性以及空间变异特征,而在喀斯特地区存在水土漏失这一特殊现象,流域内坡地土壤受到侵蚀,泥沙经沟道、洼地,再通过落水洞进入地下水文管道系统,造成养分随水土漏失[15]。喀斯特地区水土漏失各个环节沉积的土壤理化性质是否存在差异,土壤有机碳与其它理化性质之间又具有何种相关性还需要继续研究。鉴于此,本研究从植被、土壤理化性质等方面分析造成洼地不同部位土壤有机碳含量差异的原因,研究结果可为喀斯特地区土壤有机碳运移与沉积过程、土壤养分保持与地区植被恢复提供基础资料。

1 材料与方法 1.1 研究区概况贵州省贞丰-北盘江石漠化治理示范区(北纬25°39′13″~25°41′00″,东经105°36′30″~105°46′30″)属于典型的喀斯特高原峡谷区,总面积5 100 hm2,其中喀斯特面积占87.92%。该地区以中亚热带气候为主,雨热同期,年平均气温18.4 ℃,年平均降水量1 052 mm,平均海拔950 m。本研究采样地位于示范区内典型喀斯特洼地内部,平均海拔1 000 m。洼地一侧为坡地,坡长约180 m,平均坡度25°,植被主要以紫茎泽兰[Ageratina adenophora (Spreng.) R. M. King et H. Rob.]、艾纳香[Blumea balsamifera (L.) DC.]等草本为主,零星分布有荚蒾(Viburnum dilatatum Thunb.)、白刺花[Sophora davidii (Franch.) Skeels]、火棘[Pyracantha fortuneana (Maxim.) Li]、火焰树(Spathodea campanulata Beauv.)等灌木。坡地广泛分布的石灰岩使得岩溶作用强烈,形成大量溶沟、石缝等微地形,土壤主要分布于这类微地形中,土层浅薄;洼地底部土层较厚,平均厚度大于1 m,植被主要以紫茎泽兰等草本为主;落水洞发育于洼地底部,是洼地的主要消水通道,洞口位于封闭洼地一侧,洞内沉积大量冲刷土壤。

1.2 样品采集与测定方法2018年11月,在研究区洼地内沿水流运动方向选取3个样地,其中洼地底部选取2个样地,分别用DP-1、DP-2表示。DP-1距坡脚边缘2 m;DP-2距坡脚边缘10 m,距落水洞口7 m。落水洞内选取1个样地,用SH-1表示,SH-1距洞口200 m。落水洞采样地位于洞穴内部水流沉积物之上,通过调查发现洞穴沉积土壤主要来源于洞外坡面和洼地。样地土壤类型均为石灰土,其基本情况见表 1。3个样地自上而下“S”型连续取样,采集0~150 cm土壤剖面的土样,每层取样厚度10 cm,采集平行样品3个,每个样地采集样品45个,共计135份化学土样。土样采样前去除碎石及枯枝落叶,样品装入密封袋,带回实验室经过自然风干后过筛,用于测定土壤有机碳含量、土壤全氮含量和土壤pH值。同时,使用环刀(5 cm)采集原状土,用于测定土壤容重、总孔隙度及土壤含水率。

| 样地 Sample plot |

海拔 Altitude/m |

土壤厚度 Soil thickness/cm |

植被覆盖度 Canopy cover/% |

| DP-1 | 1 047 | >150 | 80 |

| DP-2 | 1 046 | >150 | 80 |

| SH-1 | 1 035 | >300 |

土壤pH值采用电极电位法测定,水土比为2.5:1;土壤有机碳含量采用重铬酸钾容量法-外加热法测定;土壤全氮含量采用凯氏定氮法测定;土壤容重、总孔隙度以及土壤含水率采用环刀法测定[16](将环刀所取的原状土放置于烘箱中,105 ℃下烘干至恒重,计算土壤容重、总孔隙度和土壤含水率)。

1.3 数据处理采用SPSS 22软件对土壤有机碳含量与其它理化性质(土壤含水率、总孔隙度、土壤容重、pH值以及全氮含量)进行相关性与显著性分析,利用Excel 2010进行数据统计分析,Origin 2018软件绘图。通过变异系数分析3个样地土壤有机碳含量分布的差异性;利用土壤有机碳储量公式计算不同样地土壤有机碳储量,变异系数和土壤有机碳储量的计算公式[17]如下。

| $ {{C}_{\text{V}}}/\%=S/M× 100 $ | (1) |

式中:CV为变异系数(%);S为土壤有机碳含量的标准差(g·kg-1);M为土壤有机碳含量平均值(g·kg-1)。

| $ {{S}_{\text{SOC}}}=\sum{{{S}_{i}}{{B}_{i}}{{F}_{i}}\times {{10}^{-2}}} $ | (2) |

式中:SSOC为土壤有机碳储量(kg·m-2);Si为第i层土壤有机碳含量(g·kg-1);Bi为第i层土壤容重(g·cm-3);Fi为第i层土层厚度(cm)。

2 结果与分析 2.1 土壤有机碳含量与土壤有机碳储量分布特征不同样地的土壤有机碳含量变化特征如表 2所示。从表 2不同样地的土壤有机碳含量平均值与变异系数可知,整体上SH-1的土壤有机碳含量平均值高于DP-1、DP-2的土壤有机碳含量平均值,DP-1、DP-2土壤有机碳含量垂直波动较大,SH-1土壤有机碳含量在垂直方向上较稳定,表明洼地底部土壤有机碳含量在土层间稳定性较差,可能受矿化分解影响较大。

| 样地 Sample plot |

土壤有机碳含量 Soil organic carbon content/(g·kg-1) |

变异系数 Coefficient of variation/% |

|

| 平均值 Average value |

标准差 Standard deviation |

||

| DP-1 | 23.95 | 4.67 | 19.50 |

| DP-2 | 21.49 | 3.07 | 14.30 |

| SH-1 | 23.98 | 3.89 | 16.21 |

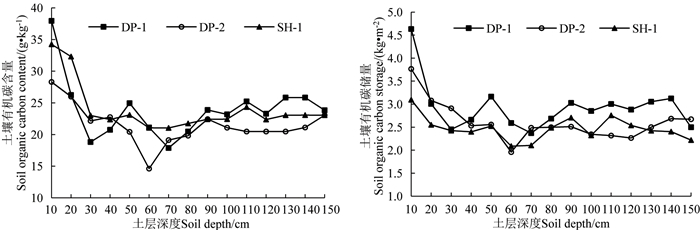

图 1为随土层深度变化不同样地的土壤有机碳含量与土壤有机碳储量分布。由图 1可以看出,3个样地土壤有机碳含量与土壤有机碳储量均为表层最高,0~30 cm土层内3个样地土壤有机碳含量与土壤有机碳储量变化趋势一致,均随土层深度增加而显著降低。30~150 cm土层之间3个样地土壤有机碳含量与土壤有机碳储量随土层深度增加在一定范围内波动变化。由于表层土壤有机碳来源广,且受微生物等分解活动影响较大,而下层土壤在沉积过程中有机碳经分解后逐渐趋于稳定。因此,3个样地土壤有机碳含量与土壤有机碳储量均为表层集聚且随土层加深下降显著,而下层相对稳定。

|

图 1 不同样地土壤有机碳含量与土壤有机碳储量分布 Fig. 1 Distribution of soil organic carbon content and soil organic carbon storage of different sample plots |

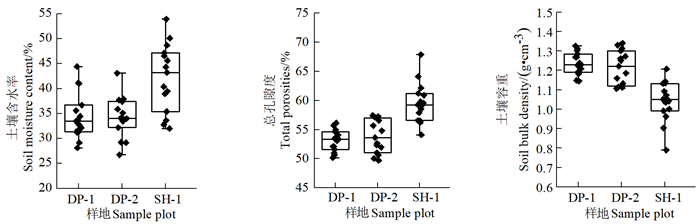

3个样地土壤含水率、总孔隙度、土壤容重变化特征如图 2所示。对比3个样地土壤含水率、总孔隙度、土壤容重变化差异性可知,土壤含水率、总孔隙度平均值大小均为SH-1>DP-2>DP-1;土壤容重平均值均小于1.27 g·cm-3,其中,DP-1土壤容重平均值略大于DP-2,二者差异较小,SH-1土壤容重平均值最小。由于落水洞土壤受水流搬运沉积以及水分充填等影响,土壤含水率与总孔隙度略高于洼地底部,而土壤容重小于洼地底部。

|

图 2 不同样地土壤物理性质箱形图 Fig. 2 Box-plot diagram of soil physical properties of different sample plots |

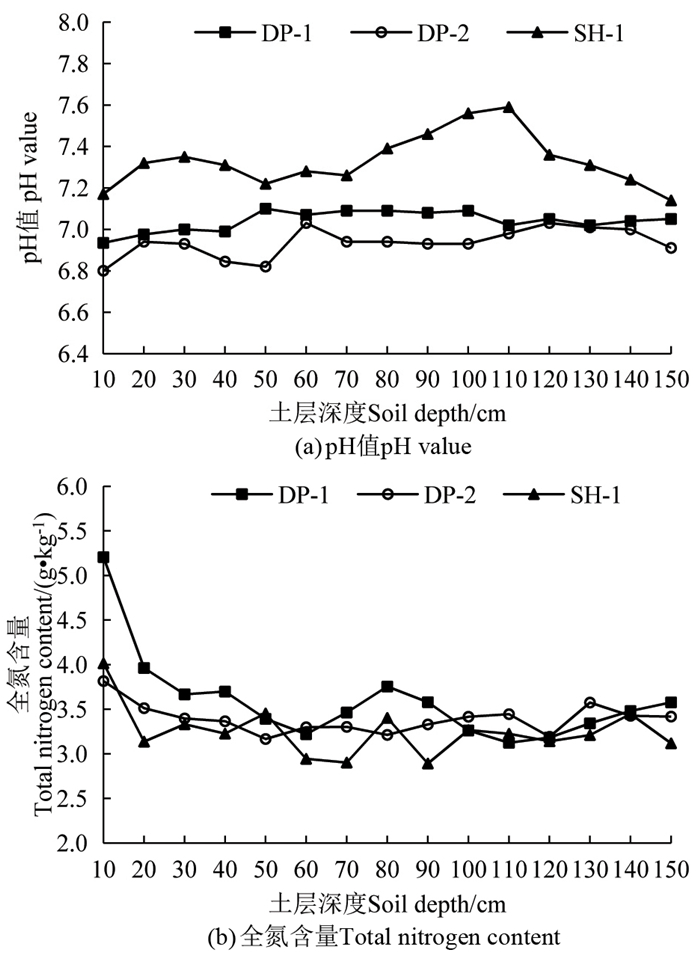

土壤pH值是研究碳酸盐岩风化的重要指标之一,通过影响微生物活性、土壤微量元素间接影响土壤有机质。不同样地土壤化学性质垂直分布如图 3所示。由图 3(a)可知,DP-1的土壤pH值在0~50 cm土层整体逐渐增大,50~150 cm土层波动较小;DP-2的土壤pH值在0~50 cm土层先增加后减小,在50~150 cm土层先迅速增加而后下降并逐渐趋于平稳;SH-1的土壤pH值变化规律大致可分为2个阶段,0~110 cm土层土壤pH值波动增大且出现最大值7.59;110~150 cm土层土壤pH值迅速降低;3个样地土壤pH值在6.75~7.59之间,根据土壤的酸碱度分级,3个样地土壤均属于中性土壤[18],落水洞土壤pH值与变化幅度总体高于洼地底部,表明落水洞土壤相比于洼地底部土壤更偏碱性。

|

图 3 不同样地土壤化学性质垂直分布 Fig. 3 Variation of soil chemical properties along soil depth of different sample plots |

由图 3(b)可知,3个样地土壤全氮含量最高值均出现在0~10 cm土层,而后随土层深度增加逐渐降低,DP-2的土壤全氮含量变化幅度最小。DP-1和DP-2的土壤全氮含量随土层深度增加波动逐渐减小,变化范围分别为:3.12~5.21、3.17~3.82 g·kg-1。SH-1的土壤全氮含量在10 cm土层之下波动变化,分别在50、80和140 cm土层出现明显的峰值,变化范围为2.89~4.02 g·kg-1。3个样地土壤全氮含量均为表层最高,出现表聚化现象,这与相关研究[19]结果类似。土壤氮素在表层积聚现象通常是由于表层有大量未分解凋落物,随土层深度增加,氮素分解和积累需要相当长的过程,造成表层氮素累积大于底层[20]。另外,土壤表层更易于接收大气中的氮素以维持表层藻类、菌类生命活动,植物根系也吸收土壤中的氮素并归还到表层,形成表层氮素富集层[21]。洼地底部土壤氮素来源广,外界补充快,植物根系固氮作用强,而落水洞内缺乏地表植被且微生物活动较弱,侵蚀地土壤氮素是其主要来源,因此整体上洼地底部土壤全氮含量高于落水洞土壤全氮含量。

2.4 土壤有机碳与理化性质的相互关系为探讨影响土壤有机碳含量分布的主要理化性质因子,计算3个样地土壤有机碳含量与土壤性质(pH值、全氮含量、土壤容重、土壤含水率、总孔隙度)的相关性矩阵,结果如表 3所示。从表 3可以看出,3个样地土壤有机碳含量均与全氮含量具有正相关性,其中DP-1和DP-2的土壤有机碳含量与全氮含量具有极显著的正相关性(P < 0.01),SH-1的土壤有机碳含量与全氮含量呈显著正相关(P < 0.05)。3个样地土壤有机碳含量与土壤含水率相关性均不显著(P>0.05)。DP-1和DP-2的土壤有机碳含量与土壤pH值有显著负相关性(P < 0.05),随土壤pH值的增大,有机碳含量降低,而与土壤容重、总孔隙度相关性不显著,可能由于土壤酸碱度能够较大程度地影响有机碳的矿化分解速率,掩盖了土壤容重、总孔隙度对土壤有机碳含量的影响。SH-1的土壤有机碳含量与土壤pH值相关性不显著,与土壤容重具有极显著负相关性(P < 0.01),与土壤总孔隙度具有极显著正相关性(P < 0.01)。许多研究[12-14]结果表明:土壤有机碳含量与土壤pH值、土壤容重有显著的负相关性,与土壤全氮含量、总孔隙度有显著正相关性,这与本研究结果相近,但在本研究中,洼地底部土壤有机碳含量主要受土壤pH值影响较大,与土壤容重、总孔隙度相关性不显著,而落水洞土壤有机碳含量分布特征主要受土壤容重、总孔隙度等物理性质影响显著,与土壤pH值相关性较弱。

| 相关因素Correlative factor | 土壤有机碳含量Soil organic carbon content | ||

| DP-1 | DP-2 | SH-1 | |

| pH值pH value | -0.580* | -0.608* | -0.233 |

| 全氮含量Total nitrogen content | 0.700** | 0.666** | 0.592* |

| 土壤含水率Soil moisture content | -0.028 | 0.014 | 0.058 |

| 土壤容重Soil bulk density | -0.509 | -0.148 | -0.686** |

| 总孔隙度Total porosities | 0.506 | 0.149 | 0.686** |

| 注:*表示相关性达显著水平(P < 0.05),**表示相关性达极显著水平(P < 0.01)。Note: * indicates significant level of correlation(P < 0.05), ** indicates extremely significant level of correlation(P < 0.01). | |||

土壤有机碳含量分布特征受多种因素交互影响。植被覆盖度是影响土壤有机碳含量分布的主要因素,随着地表植被覆盖度的增加,土壤接受有机残体和生物量增多,有机质输入数量较多和周转速率较快[22-24]。本研究中落水洞、洼地底部土壤有机碳含量与土壤有机碳储量均为表层最高,出现表聚化现象,这与相关研究[22]结果类似,但引起土壤有机碳含量表层集聚的原因却不同。洼地底部植被覆盖度达80%,受地表植被影响土壤有机碳含量表层较高,而落水洞内缺乏植被覆盖,土壤有机碳表聚化主要因为表层土壤沉积历史短,受洞内温度以及微生物活动影响时间短,有机碳矿化分解速率慢,能较好地保留来源地的土壤性质。此外,洼地底部表层土壤有机碳含量与土壤有机碳储量较落水洞高,也主要由于洼地底部大量的植物细根以及枯落物补给使得有机碳输入量高于分解量。

3.2 土壤理化性质对土壤有机碳含量的影响土壤理化性质对土壤有机碳含量及垂直分布有着重要影响。许多研究证明,土壤有机碳含量与土壤pH值、土壤容重、总孔隙度、土壤含水率都有显著相关性[13, 25-26]。土壤pH值通过影响土壤中微生物的活性以及酶活性,使得有机质矿化作用强度不同,进一步影响土壤有机碳含量的分布[13];土壤水分不仅是营养物质的溶剂,也是物质迁移转化的重要载体,能够促进土壤中碳酸钙的淋溶和淀积,影响土壤中养分及其他物质的含量和分布,从而改变有机碳的矿化速率[25]。土壤容重以及孔隙度能够反映土壤的疏松状况,影响土壤通气性;土壤容重越小,孔隙度越大,土壤越疏松,更多的微生物以及凋落物进入土层中,导致有机碳含量增加;反之则影响微生物活性以及有机质的进入,有机碳含量减少[26]。本研究中洼地底部土壤有机碳含量受土壤pH值影响明显,与土壤容重、土壤含水率、总孔隙度相关性较弱,主要是因为洼地底部植被覆盖度高,大量有机质输入且土层中微生物以及分解酶较多,土壤pH值能够影响的环境介质增多,掩盖了土壤物理性质的作用;而落水洞土壤容重小于洼地、总孔隙度大于洼地,洞内无植被覆盖,有机质来源单一,且微生物活动较微弱,因此,土壤容重、总孔隙度对土壤有机碳含量的影响较大。

3.3 成土过程和地形对土壤有机碳含量的影响土壤有机碳含量的分布特征除受植被、土壤理化性质影响之外,土壤剖面的成土演化过程[27]、地形、地貌以及海拔[28]是影响土壤有机碳含量分布的其它因素。本研究结果显示:整体上,落水洞土壤有机碳含量高于洼地底部土壤有机碳含量,但洼地底部土壤有机碳含量垂直波动较大,落水洞土壤有机碳含量在垂直方向上较为稳定。土壤有机碳含量在土层间的波动变化受土壤沉积时间影响,下层土壤沉积时间长,土壤有机碳经分解趋于稳定。有研究[28]指出:坡面地表不同部位、不同微地形形态内,由于土壤遭受侵蚀程度不同,石灰土土壤有机碳含量存在高度变异性。结合BRONICK et al[29]、王健等[30]的研究结果,本研究中3个样地土壤容重均小于1.27 g·cm-3,但洼地底部土壤容重整体大于落水洞土壤容重,可以推测土壤抗冲性与土壤抗蚀性均为:洼地底部>落水洞。因此,本研究中洼地底部与落水洞土壤有机碳含量的分布差异也可能受微地形与土壤侵蚀程度影响,需要再进一步研究。

3.4 结论洼地底部与落水洞土壤有机碳含量、土壤有机碳储量均呈现表层积聚现象。落水洞土壤有机碳含量平均值总体高于洼地底部土壤有机碳含量平均值,且土层之间差异较小。3个样地土壤有机碳含量与全氮含量均有显著的正相关关系,而与土壤含水率相关性不显著。洼地底部土壤有机碳含量与土壤pH值表现出显著的负相关关系,与土壤容重、总孔隙度相关性不显著;落水洞土壤有机碳含量与土壤容重、总孔隙度分别呈极显著负相关、极显著正相关,与土壤pH值相关性不显著。洼地底部土壤有机碳含量的分布特征主要受土壤pH值影响较大,而落水洞土壤有机碳含量变化主要受土壤容重、总孔隙度等物理性质影响显著。

| [1] |

王世杰, 季宏兵, 欧阳自远, 等. 碳酸盐岩风化成土作用的初步研究[J]. 中国科学(D辑), 1999, 29(5): 441. |

| [2] |

王世杰. 喀斯特石漠化:中国西南最严重的生态地质环境问题[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2003, 22(2): 120-126. DOI:10.3969/j.issn.1007-2802.2003.02.007 |

| [3] |

王恒松, 熊康宁, 刘云. 西南岩溶区地下水土流失浅析[J]. 科技情报开发与经济, 2008, 18(32): 144-146. DOI:10.3969/j.issn.1005-6033.2008.32.081 |

| [4] |

熊康宁, 李晋, 龙明忠. 典型喀斯特石漠化治理区水土流失特征与关键问题[J]. 地理学报, 2012, 67(7): 878-888. |

| [5] |

李龙波, 刘涛泽, 李晓东, 等. 贵州喀斯特地区典型土壤有机碳垂直分布特征及其同位素组成[J]. 生态学杂志, 2012, 31(2): 241-247. |

| [6] |

龙健, 李娟, 滕应, 等. 贵州高原喀斯特环境退化过程土壤质量的生物学特性研究[J]. 水土保持学报, 2003, 17(2): 47-50. DOI:10.3321/j.issn:1009-2242.2003.02.014 |

| [7] |

熊康宁, 盈斌, 罗娅, 等.喀斯特石漠化的演变趋势与综合治理: 以贵州省为例[C]//第十一届中国科协年会论文集.重庆: 中国科协, 2009: 22-27.

|

| [8] |

ESWARANH, VAN DEN BERG E, REICH P. Organic carbon in soils of theworld[J]. Soil Science Society of America Journal, 1993, 57(1): 192-194. DOI:10.2136/sssaj1993.03615995005700010034x |

| [9] |

潘根兴, 李恋卿, 张旭辉. 土壤有机碳库与全球变化研究的若干前沿问题:兼开展中国水稻土有机碳固定研究的建议[J]. 南京农业大学学报, 2002, 25(3): 100-109. DOI:10.3969/j.issn.1671-7465.2002.03.015 |

| [10] |

POST W M, EMANUEL W R, ZINKE P J, et al. Soil carbon pools and world life zones[J]. Nature, 1982, 298(5870): 156-159. DOI:10.1038/298156a0 |

| [11] |

张全军, 于秀波, 钱建鑫, 等. 鄱阳湖南矶湿地优势植物群落及土壤有机质和营养元素分布特征[J]. 生态学报, 2012, 32(12): 3656-3669. |

| [12] |

宋彦彦, 张言, 管清成, 等. 长白山云冷杉针阔混交林土壤有机碳与土壤理化性质的相关性[J]. 东北林业大学学报, 2019, 47(10): 70-74. DOI:10.3969/j.issn.1000-5382.2019.10.014 |

| [13] |

程浩, 张厚喜, 黄智军, 等. 武夷山不同海拔高度土壤有机碳含量变化特征[J]. 森林与环境学报, 2018, 38(2): 135-141. |

| [14] |

吴燕飞, 季宏兵, 褚华硕, 等. 黔东南施秉白云岩上覆土壤剖面理化特征与土壤有机碳含量关系研究[J]. 地球与环境, 2017, 45(3): 267-276. |

| [15] |

蒋忠诚, 罗为群, 邓艳, 等. 岩溶峰丛洼地水土漏失及防治研究[J]. 地球学报, 2014, 35(5): 535-542. |

| [16] |

鲍士旦. 土壤农化分析[M]. 3版. 北京: 中国农业出版社, 2001.

|

| [17] |

DENG L, WANG K B, CHEN M L, et al. Soil organic carbon storage capacity positively related to forest succession on the Loess Plateau, China[J]. CATENA, 2013, 110: 1-7. DOI:10.1016/j.catena.2013.06.016 |

| [18] |

中国科学院南京土壤研究所. 土壤理化分析[M]. 上海: 上海科技出版社, 1978.

|

| [19] |

马坤, 张颖, 唐素贤, 等. 若尔盖高寒湿地土壤全氮空间分布特征[J]. 生态学杂志, 2016, 35(8): 1988-1995. |

| [20] |

李丽, 高俊琴, 雷光春, 等. 若尔盖不同地下水位泥炭湿地土壤有机碳和全氮分布规律[J]. 生态学杂志, 2011, 30(11): 2449-2455. |

| [21] |

白军红, 丁秋档, 高海峰, 等. 向海湿地不同植被群落下土壤氮素的分布特征[J]. 地理科学, 2009, 29(3): 381-384. DOI:10.3969/j.issn.1000-0690.2009.03.012 |

| [22] |

邸欣月, 安显金, 董慧, 等. 贵州喀斯特区域土壤有机质的分布与演化特征[J]. 地球与环境, 2015, 43(6): 697-708. |

| [23] |

CHEN L F, HE Z B, DU J, et al. Patterns and environmental controls of soil organic carbon and total nitrogen in alpine ecosystems of northwestern China[J]. CATENA, 2016, 137: 37-43. DOI:10.1016/j.catena.2015.08.017 |

| [24] |

GEA-IZQUIERDO G, MONTERO G, CAÑELLAS I. Changes in limiting resources determine spatio-temporal variability in tree-grass interactions[J]. Agroforestry Systems, 2009, 76(2): 375-387. DOI:10.1007/s10457-009-9211-4 |

| [25] |

毛娜, 邵明安, 黄来明. 六道沟小流域地形序列土壤碳剖面分布特征及影响因素[J]. 水土保持学报, 2017, 31(5): 222-230, 239. |

| [26] |

祖元刚, 李冉, 王文杰, 等. 我国东北土壤有机碳、无机碳含量与土壤理化性质的相关性[J]. 生态学报, 2011, 31(18): 5207-5216. |

| [27] |

陈庆强, 沈承德, 孙彦敏, 等. 鼎湖山土壤有机质深度分布的剖面演化机制[J]. 土壤学报, 2005, 42(1): 1-8. DOI:10.3321/j.issn:0564-3929.2005.01.001 |

| [28] |

刘丛强, 郎赟超, 李思亮, 等. 喀斯特生态系统生物地球化学过程与物质循环研究:重要性、现状与趋势[J]. 地学前缘, 2009, 16(6): 1-12. DOI:10.3321/j.issn:1005-2321.2009.06.001 |

| [29] |

BRONICK C J, LAL R. Soil structure and management:a review[J]. Geoderma, 2005, 124(1/2): 3-22. |

| [30] |

王健, 刘旦旦, 张鹏辉. 土壤密度对土壤抗侵蚀性的影响[J]. 灌溉排水学报, 2013, 32(1): 65-68. |

2020, Vol. 40

2020, Vol. 40