文章信息

- 常明山, 吴耀军, 赵鹏飞, 罗辑, 黄华艳, 蒙兰杨

- CHANG Mingshan, WU Yaojun, ZHAO Pengfei, LUO Ji, HUANG Huayan, MENG Lanyang

- 性信息素对荔枝异形小卷蛾触角电位反应和诱捕效果的影响

- Comparison of electrophysiological response to and trap efficiency of different sex pheromone blends using Cryptophlebia ombrodelta

- 森林与环境学报,2019, 39(6): 636-640.

- Journal of Forest and Environment,2019, 39(6): 636-640.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2019.06.011

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-08-09

- 修回日期: 2019-09-25

2. 南宁市林业科学研究所, 广西 武鸣 530107

2. Nanning Forestry Division, Wuming, Guangxi 530107, China

荔枝异形小卷蛾(Cryptophlebia ombrodelta Lower)的寄主植物主要有荔枝、格木、橙、杨桃、国槐等10多种。该虫在我国随寄主分布的最北边为河南,主要寄主植物为槐树,最南分布区位于海南,主要寄主植物为格木、荔枝等。根据资料记载,该虫每年可发生3~5代,4—5月主要危害荔枝,8—9月主要危害澳洲坚果,9月后羽化的成虫主要在其他寄主植物上产卵。该虫对格木(Erythrophleum fordii Oliv.)的高生长危害特别严重,在未明确鉴定出种名前,也别称为格木蛀梢蛾[1-4]。该虫的幼虫主要蛀食植物嫩梢、果荚和种子等部位,导致新生的枝梢丛枝和果实畸形脱落。该虫成虫体长约7.5 mm,展翅约20 mm,前翅顶角有浓褐色斑纹,雌蛾前翅后缘臀角有一个三角形黑色斑纹,雄蛾前翅后缘有一个黑褐色斜条斑纹[5-6]。由于荔枝异形小卷蛾特殊的生存环境,采用常规的农林监测和防控措施效果并不理想,大规模、大剂量的使用化学农药造成的环境污染问题严重,也会极大威胁食品安全。而利用性信息素监测害虫成虫种群动态和防控害虫是一项新的害虫绿色防控技术。

鳞翅目昆虫蛾性信息素通常为12~18个碳的长碳链化合物[7],早在1980年SINCLAIR et al[8]就报道了科学家们用36种化学引诱剂诱捕澳洲坚果林内的荔枝异形小卷蛾,其中Z8-12AC诱捕到了7只雄性成虫,并验证了诱虫十二酯(主要成分也为Z8-12AC)对成虫具有较好的引诱作用。后来的研究已经表明对异形小卷蛾属有效的性信息素组分主要有:Z8-12AC, E8-12AC, Z8-12OH和Z7-12AC等4种主要化合物,其中Z8-12AC对梨小食心虫(Grapholitha molesta Busck)也有引诱效果,而加入Z7-12AC成分可以显著提高对异形小卷蛾属成虫的诱捕量,但是目前仍然没有关于荔枝异形小卷蛾性信息素组分及其在格木林内诱捕荔枝异形小卷蛾的研究报道[9]。

本研究围绕性信息素的主要组分Z8-12AC设计了不同的组分配比进行成虫触角电位检测和在格木林内诱捕效果生测;开展以Z8-12AC为主成分的一元、二元、三元和四元组分的多元化组分配方分析,旨在将荔枝异形小卷蛾性信息素多元组分进行优化配比,探明雌雄成虫对性信息素多元组分配方的触角电生理反应,并利用单一成分开展林间诱捕试验掌握成虫种群动态,同时对各有效成分进行验证,为筛选出经济、有效的荔枝异形小卷蛾性信息素最优配方,并应用到监测与防治害虫上提供基础数据。

1 材料与方法 1.1 供试基地试验地位于广西南宁市林业科学研究所,地处我国亚热带季风气候区,北纬23°10′,东经107°59′,海拔约125 m,年平均温度21.7 ℃,最热7月平均气温28.6 ℃,最冷月1月平均气温12.8 ℃,年平均降雨量为1 100~1 700 mm。试验林为格木纯林,2年生,林地面积4 hm2,树高约2.5 m。

1.2 供试材料4种性信息素组分为:Z8-12AC,E8-12AC,Z8-12OH,Z7-12AC,纯度均为95%以上,购于杭州晶凌新能源科技有限公司。正己烷(hexane)为色谱纯,纯度98%以上,使用的抗氧化剂为丁基羟基茴香醚,均购于南宁恒因生物科技有限公司。

橡皮头诱芯为绿色硅胶诱芯,诱捕器为三角形诱捕器,粘板为黄色单面粘板,均购自泉州绿普森生物科技有限公司。三角形诱捕器按照折叠线折叠,用不锈钢铁丝穿过边孔固定,使用回形针将单面黄色粘板固定在底部。诱芯悬挂位置距离底部粘板1 cm以内。

1.3 方法 1.3.1 信息素组合4种性信息素Z8-12AC,E8-12AC,Z8-12OH,Z7-12AC体积比为18:1:1:1,将各组分按照信息素:正己烷=1:2.5的体积比进行多元混配,每种诱芯含各性信息素成分的总体积控制在0.4 μL(表 1)。

| 诱芯编号 Lure number |

性信息素成分 Sex pheromone component |

| 1 | Z8-12AC,E8-12AC,Z8-12OH,Z7-12AC |

| 2 | Z8-12AC,E8-12AC,Z8-12OH |

| 3 | Z8-12AC,E8-12AC,Z7-12AC |

| 4 | Z8-12AC,E8-12AC |

| 5 | Z8-12AC,Z8-12OH |

| 6 | Z8-12AC,Z7-12AC |

| 7 | Z8-12AC,Z8-12OH,Z7-12AC |

| 8 | Z8-12AC |

| 9 | Hexane |

| 注:9种组合均加入同等剂量的丁基羟基茴香醚,9号诱芯加入等量的正己烷作为CK。Note: the 9 lures were added the same dose of butyl hydroxy anisd. The 9th lure was added the same dose of hexane as CK. | |

昆虫触角电位仪(electroantennography,EAG)由IDAC-4四通道数据采集控制器、刺激气流控制器、探头、信号放大器和法拉第笼等组成,荷兰SYNTECH公司生产。

取新羽化未交尾雌、雄成虫,独头分装在上盖网状的养虫盒内(5 cm×5 cm×3 cm),通风状态下放置2 h。然后用双面刀片迅速将触角从柄节切下,用导电胶粘贴到触角固定器上。将配好的9组混合物进行触角反应检测,每根触角用性信息素标样测定3次,EAG持续使用200 mL·min-1的气流量,放大倍数为10倍。为了降低触角适应产生的数据偏差,测3次标样后用正己烷测试1次作为空白(CK),每个组合测试6根雌触角,6根雄触角,取平行测定的平均值。计算结果时,样品的反应值减去相邻CK,得到触角对刺激物的净反应值。

1.3.3 林间诱捕单一组分年诱捕:采用单一成分Z8-12AC制作诱捕器(表 1中的8号诱芯),自2018年1月25日开始放置诱捕器,数据采集结束时间为2019年1月30日。诱捕器设置10个重复,诱捕器间距为15 m,每隔10 d观察记录1次虫量,并依次将10个重复的诱捕器更换位置,同时全部更换新的粘板,诱芯每隔30 d更换1次。统计每次取下的粘板上的成虫数量,汇总出每个月的诱捕量。

多种诱芯短周期诱捕:林间诱捕器开始放置时间为2018年10月12日,数据收集结束时间为2019年1月2日。将9组混合物的诱芯分别悬挂在单独的诱捕器内,每个诱捕器设置3个重复,共放置27个诱捕器,诱芯序号随机,诱捕器间距10 m,每隔10 d观察记录1次虫量,并依次将9组诱芯的诱捕器更换位置,同时全部更换新的粘板,诱芯每隔30 d更换1次。统计每次取下的粘板上的成虫数量。

1.4 数据处理EAG数据采用EAG自带数据分析软件;将EAG和诱捕的数据输入Excel进行初步统计;采用SPSS 20.0对各组EAG和诱捕数据进行单因素方差分析,显著性采用Duncan法,计算出均值和标准误,分析不同组分检测的EAG值和诱捕的成虫数量差异(显著性检测水平为0.05和0.01);采用Excel的相关分析对EAG值和诱捕数据进行关联分析。

2 结果与分析 2.1 荔枝异形小卷蛾雌雄成虫触角对性信息素的EAG反应从表 2中可以看出,雌成虫触角对8号诱芯的EAG反应值最大,达到0.437 eV,与其他诱芯差异达到了极显著水平(P < 0.01),其次为3号诱芯EAG反应值,为0.200 eV,EAG反应值最小的诱芯成分为7号诱芯,为0.107 eV,而雌成虫对空白诱芯的EAG也有反应,为0.143 eV。

| 诱芯编号 Lure number |

触角对性信息素诱剂的 EAG反应/eV |

|

| 雌成虫 Female |

雄成虫 Male |

|

| 1 | 0.190±0.075Bbc | 0.237±0.150ab |

| 2 | 0.175±0.078Bbc | 0.084±0.040ab |

| 3 | 0.200±0.050Bb | 0.068±0.038b |

| 4 | 0.078±0.028Bcd | 0.048±0.004ab |

| 5 | 0.044±0.023Bd | 0.320±0.355a |

| 6 | 0.183±0.040Bbc | 0.113±0.015ab |

| 7 | 0.107±0.006Bbcd | 0.109±0.072ab |

| 8 | 0.437±0.119Aa | 0.121±0.060ab |

| 9 | 0.143±0.021Bbcd | 0.025±0.009b |

| 注:表中数据为平均值±标准误,同列数据后相同字母表示经Duncan新复极差检验差异不显著,不同小写字母表示在0.05水平差异显著,不同大写字母表示在0.01水平差异极显著。Note: the data in the table denote as mean±SE. Data followed by the same letter indicate no significant difference; data followed by different lowercase letters and capital letters indicate significant difference at the level of 0.05 and 0.01 by Duncan′s multiple range test, respectively. | ||

雄成虫触角对5号诱芯的EAG反应值最大,为0.320 eV,其次为1号诱芯,为0.237 eV,反应最小的为3和9号诱芯,为0.068和0.025 eV,其中5号诱芯与3号和9号诱芯的差异达到了显著水平(P < 0.05),而雄成虫触角对9号空白诱芯的EAG反应最小,仅为5号诱芯EAG值的7.8%。

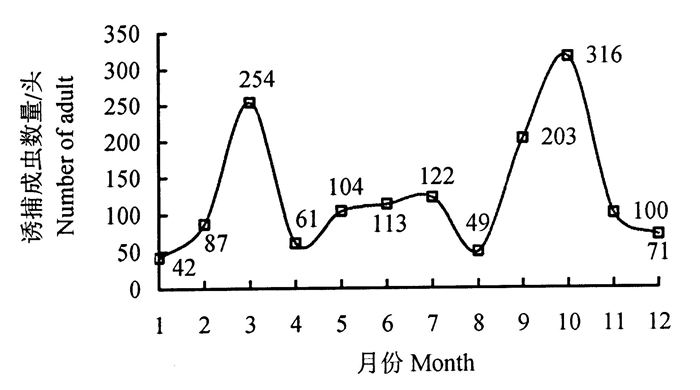

2.2 林间诱捕实验 2.2.1 单一组分的年诱捕量图 1为成分Z8-12AC诱捕下的雄成虫种群动态图,在2—4月出现雄成虫第1个高峰期,月诱捕总量为254头。在5—7月出现雄成虫第2个高峰期,诱捕量为104~122头。在8—11月出现雄成虫第3个高峰期,诱捕量为316头。全年最低月诱捕总量为42头。单一成分月平均诱捕量为127头,平均每个诱捕器诱捕12.7头。本次年周期共诱捕到9头雌成虫,不具有种群动态统计意义。

|

图 1 成分Z8-12AC诱捕下的雄成虫种群动态图 Fig. 1 The male adult population dynamics of Z8-12AC components traps |

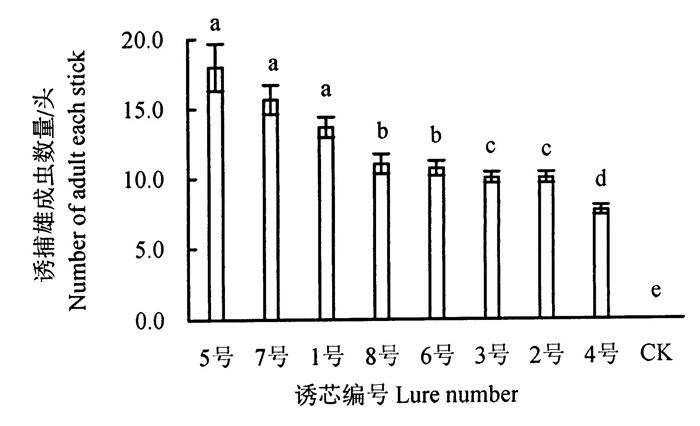

从图 2林间9种性信息素多元组分诱捕的雄成虫量看,5号诱芯诱捕的成虫数量最多,为(18±1.7)头,其次为7号诱芯,诱捕量为(15.7±1.1)头,4号诱芯诱捕的成虫数量最少,为(7.7±0.3)头。对照CK没有诱捕到成虫。诱捕成虫数量多少的诱芯编号可以分为5组,依次为(5、7、1)>(8、6)>(3、2)>4>CK,且各组的差异达到了显著水平(P < 0.05)。9种诱芯诱捕到雌成虫共计32头,其中7、1、6号诱芯诱捕的较多,达到5头以上,5、8号诱芯未诱捕到雌成虫,且9组诱芯诱捕雌成虫量差异不显著(P>0.05)。

|

图 2 林间9种诱芯诱捕的雄成虫量 Fig. 2 The number of male adults traped by 9 lures |

从表 3可以看出,荔枝异形小卷蛾雄成虫EAG值与雌成虫EAG值得相关系数为-0.17,可以认为基本不相关;雄成虫EAG值与诱捕雄成虫量的相关系数为0.78,为中度相关,也就是相关性很好;而雌成虫EAG值与诱捕雄、雌成虫量的相关系数为-0.12,可以认为也是基本不相关;诱捕雄成虫量与诱捕雌成虫量的相关系数为0.35,呈低度相关。

| 相关系数 Coefficient |

EAG(雄) EAG(male) |

EAG(雌) EAG(female) |

诱捕雄成虫量 Number of male adults trapped |

诱捕雌成虫量 Number of female adults trapped |

| EAG(雄)EAG(male) | 1.00 | |||

| EAG(雌)EAG(female) | -0.17 | 1.00 | ||

| 诱捕雄成虫量 Number of male adults trapped |

0.78 | -0.12 | 1.00 | |

| 诱捕雌成虫量 Number of female adults trapped |

0.00 | -0.12 | 0.35 | 1.00 |

| 注:|r| ≥0.95存在显著性相关;0.8≤|r| < 0.95高度相关;0.5≤ |r| < 0.8中度相关;0.3≤ |r| < 0.5低度相关;|r| < 0.3关系极弱,不相关。Note: |r| ≥0.95 means significant correlation;0.8≤|r| < 0.95 means highly correlation;0.5≤ |r| < 0.8 means moderate correlation;0.3≤|r| < 0.5 means low correlation;|r| < 0.3 means not correlation。 | ||||

本次试验采用了单一主成分诱捕荔枝异形小卷蛾成虫年周期种群动态变化,发现成虫有3个高峰期,分别出现在3月、5—7月和10月,平均每个诱捕器诱捕12.7头雄成虫。单一组分诱芯和9种诱芯都有诱捕到雌成虫,但是数量差异不显著,诱捕效果不好。

俞卓尔等[10]的研究发现性信息素多元组分配合使用能够极大的提高引诱效果。EIZAGUIRRE et al[11]报道雄成虫对性信息素多元组分的反应明显强于单一组分,但是林间试验发现差异并不明显。本次EAG试验结果表明荔枝异形小卷蛾雌成虫对8号(Z8-12AC)诱芯单一组分的EAG反应最大,而对其他多元组分的EAG反应值未发现明显规律。雄成虫对5号(Z8-12AC、Z8-12OH)、7号(Z8-12AC、Z8-12OH、Z7-12AC)、1号(Z8-12AC、E8-12AC、Z8-12OH、Z7-12AC)诱芯的EAG反应较大,但是对3号(Z8-12AC、E8-12AC、Z7-12AC)、2号(Z8-12AC、E8-12AC、Z8-12OH)、4号(Z8-12AC、E8-12AC)、9号(正己烷)号诱芯的反应值较小。说明成分E8-12AC的单独加入能够减弱EAG反应,成分Z8-12OH和Z7-12AC的加入能够一定程度地减弱成分E8-12AC的负反应,所以对雄成虫EAG反应有重要作用的性信息素组分应该为成分Z8-12AC和Z8-12OH。林间短周期诱捕试验结果表明9组诱芯中5号(Z8-12AC、Z8-12OH)和7号(Z8-12AC、Z8-12OH、Z7-12AC)诱芯中加入的物质为Z8-12AC、Z8-12OH和Z7-12AC,而1号(Z8-12AC、E8-12AC、Z8-12OH、Z7-12AC)诱芯加入了E8-12AC成分,虽然诱捕数量减少,但是没有达到 差异显著的水平,数量下降少可能是由于Z8-12OH和Z7-12AC成分整体的增效作用。8号(Z8-12AC)和6号(Z8-12AC、Z7-12AC)诱芯中没有加入Z8-12OH成分,较5、7和1号诱芯诱捕的成虫明显减少,说明Z8-12OH成分能够对Z8-12AC成分起到增效作用。3号(Z8-12AC、E8-12AC、Z7-12AC)和2号(Z8-12AC、E8-12AC、Z8-12OH)诱芯加入了E8-12AC成分,诱捕的成虫数量明显减少,说明E8-12AC成分减弱了诱捕效果。4号(Z8-12AC、E8-12AC)诱芯仅加入了E8-12AC成分,诱捕的数量最少,说明诱芯E8-12AC成分的加入减弱了Z8-12AC的诱捕效果。所以诱捕成虫的关键物质应该为成分Z8-12AC(为主成分),配合使用Z8-12OH和Z7-12AC成分。这一结论与俞卓尔等[10]和EIZAGUIRRE et al[11]阐述的观点一致,即多元组能够明显引起荔枝异性小卷蛾的EAG反应,同时本研究还发现了5组不同性信息素多元组分的诱芯林间诱捕量具有明显的差异。而VINCENT et al[9]的研究发现主成分Z8-12AC中加入成分Z7-12AC可以明显引诱异形小卷蛾属的成虫,但是本研究发现成分Z7-12AC的单独加入没有成分Z8-12OH的单独加入对荔枝异形小卷蛾的引诱效果好。

通过相关分析发现,雄成虫对9种诱芯的EAG反应规律与9种诱芯的诱捕量基本一致,但是与雌成虫的EAG反应不同。一般认为触角毛形感器是昆虫最多见的感器,被认为是接收和感知性信息素的灵敏器官,同时在触角上也是分布最广和数量最多的感器之一,且雄性的敏感性高于雌性[12-16]。说明雄成虫在接收和感知气味方面具有高度灵敏的性信息素感受器。而雄成虫在灵敏性和准确性上又高于雌成虫,这可能是由于雌雄成虫触角性信息素结合蛋白在毛形感器中表达量差异引起[17]。本试验进一步验证了加入E8-12AC成分对雄成虫可能具有趋避作用,而关键物质应该为成分Z8-12AC、Z8-12OH和成分Z8-12AC、Z8-12OH、Z7-12AC的组合。而诱捕雄成虫量与诱捕雌成虫量的低度相关,可能是由于雄成虫聚集区域的雄性信息素浓度升高吸引了部分雌成虫,导致雌成虫被粘板捕捉到。

目前发现的长碳链昆虫性信息素化合物,大多可以通过化学结构式查找到对应的CAS号,然后根据供应商信息购买到现货,但是也有不常用的物质需要临时合成,由于考虑到用量低,成本高等诸多因素,建议使用性价比更高的Z8-12AC和Z8-12OH组成的二元组分用于林间监测、大量诱捕和迷向荔枝异形小卷蛾。

| [1] |

赵志刚, 王晨彬, 王欢, 等. 荔枝异形小卷蛾的人工饲料配方及其效果分析[J]. 应用昆虫学报, 2019, 56(1): 163-169. |

| [2] |

黄雅志, 阿红昌. 云南省澳洲坚果主要害虫的生物学特性和防治[J]. 热带农业科技, 2006, 29(1): 5-9. DOI:10.3969/j.issn.1672-450X.2006.01.002 |

| [3] |

朱积余, 廖培来. 广西名优经济树种[M]. 北京: 中国林业出版社, 2006: 61-62.

|

| [4] |

赵志刚, 王敏, 曾冀, 等. 珍惜树种格木蛀梢害虫的种类鉴定与发生规律初报[J]. 环境昆虫学报, 2013, 35(4): 534-538. DOI:10.3969/j.issn.1674-0858.2013.04.20 |

| [5] |

刘东明, 何军, 湛金锁, 等. 荔枝异形小卷蛾生物学特性的研究[J]. 林业科技, 2005, 30(5): 28-29. |

| [6] |

徐家雄, 林广旋, 邱焕秀, 等. 广东木榄+桐花树群落上的白缘蛀果斑螟和荔枝异形小卷蛾研究[J]. 广东林业科技, 2008, 24(5): 1-7. DOI:10.3969/j.issn.1006-4427.2008.05.001 |

| [7] |

FUJII T, NAKANO R, TAKUBO Y, et al. Female sex pheromone of a lichen moth Eilema japonica (Arctiidae, Lithosiinae):components and control of production[J]. Journal of Insect Physiology, 2010, 56(12): 1986-1991. DOI:10.1016/j.jinsphys.2010.08.024 |

| [8] |

SINCLAIR E R, SINCLAIR P. Trapping adult macadamia nut borer, Cryptophlebia ombrodelta (Lower) (Lepidoptera:Tortricidae)[J]. Journal of the Australian Entomological Society, 1980, 19: 211-216. DOI:10.1111/j.1440-6055.1980.tb02090.x |

| [9] |

VINCENT C S.CHANG.Trapping Cryptophlebia illepida and C.ombrodelta(Lepidoptera: Tortricidae)in macadamia in Hawaii[J].Internatal Journal of Pest Management, 1995, 41(2) 104-108.

|

| [10] |

俞卓尔, 邓建宇, 汪中明, 等. 不同性信息素配方、诱捕器类型与不同来源诱芯对印度谷螟诱捕效果的影响[J]. 中国粮油学报, 2018, 129-134. |

| [11] |

EIZAGUIRRE M, LÓPEZ C, SANS A, et al. Response of Mythimna unipuncta males to components of the Sesamia nonagrioides pheromone[J]. Journal of Chemical Ecology, 2009, 35(7): 779-784. DOI:10.1007/s10886-009-9662-0 |

| [12] |

常明山, 文娟, 吴耀军, 等. 桐花树毛颚小卷蛾触角的扫描电镜观察[J]. 林业科技开发, 2015, 29(3): 133-135. |

| [13] |

钟健, 杨伟克, 和锐, 等. 琥珀蚕成虫触角的超微结构观察[J]. 蚕业科学, 2016, 42(3): 444-449. |

| [14] |

马涛, 张蒙, 朱雪姣, 等. 螟蛾总科昆虫性信息素活性组分及结构特征[J]. 生态学杂志, 2013, 32(12): 3378-3384. |

| [15] |

林方辉, 童应华. 椰心叶甲对植物挥发化合物的触角电位与行为反应[J]. 森林与环境学报, 2019, 39(2): 214-219. |

| [16] |

赵鹏飞, 常明山, 吴耀军, 等. 黄野螟成虫触角电镜观察及其对7种杀虫剂的EAG反应[J]. 广西林业科学, 2019, 48(2): 197-201. DOI:10.3969/j.issn.1006-1126.2019.02.011 |

| [17] |

葛星.桃蛀螟性信息素结合蛋白的功能研究[D].北京: 中国农业科学院, 2017: 6. https://www.ixueshu.com/document/cc89624feb8e36abc96c86475c15ba5b318947a18e7f9386.html

|

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39