文章信息

- 夏天, 黎璇, 何东进, 游巍斌

- XIA Tian, LI Xuan, HE Dongjin, YOU Weibin

- 福建平潭岛填海活动热岛效应的时空变异

- Spatio-temporal variability of urban heat islands due to sea reclamation in Pingtan Island, Fujian

- 森林与环境学报,2019, 39(5): 540-547.

- Journal of Forest and Environment,2019, 39(5): 540-547.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2019.05.013

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-11-12

- 修回日期: 2019-06-03

2. 福建农林大学海洋研究中心, 福建 福州 350002

2. Marine Research Center, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou, Fujian 350002, China

城市热岛效应(urban heat island effect,UHI effect)是指城市发展进程中,由于下垫面地类变化、高强度废热排放等原因,呈现出近似于高温孤岛的现象[1-3]。在快速城镇化背景下,由热岛效应带来的生态环境问题日趋严峻,降低了城市人居环境质量,引起了学者们的高度重视[4-6]。

伴随着我国工业化、城镇化的快速推进以及东部地区率先发展战略的实施,沿海城市可利用地捉襟见肘,填海造地成为缓解快速城镇化背景下土地供求矛盾的有效手段之一[3]。也有一些研究表明:填海造地会使海岸带的土地利用结构与布局发生转变。水面在填海前通过蒸发大量水分对毗邻地区降温增湿,起到冷岛效应;填海后海域变为陆域,由工业材料充斥的下垫面增加,热岛效应凸显[7]。然而,无论从案例数量和研究深度来看,海岸线区域或岛屿因填海活动所带来的热岛效应研究尚处于起步阶段,相关报道十分有限[7-8]。

平潭岛是平潭综合实验区的核心区域,以海峡西岸经济区为依托,具有广阔的经济腹地,在深化两岸经济合作、承接台湾产业转移、推动合作协调发展等方面拥有较大潜力,发展前景十分可观[9]。近年来,由于政府及相关部门的支持,平潭岛已向我们展现出了崭新的风貌。海峡大桥建成后,平潭岛不再只依靠轮渡进出,使得相对封闭的状态被打破,这不仅改善了投资环境,也加大了开发力度。与此同时,海岸线发生了明显变化, 猴屿海域填海造地工程和金井湾填海造地工程为平潭岛目前最大的两项填海造地工程。

本研究以平潭岛为研究对象,从城市热岛的角度出发,以平潭岛人工填海区域扩张分析为基础,探讨该区域因填海活动而造成的城市热岛效应的时空演变,以期为如何有效缓解因人工填海活动带来的热岛效应提供合理依据。

1 研究区概况平潭县是福建省东部的一个岛县,与台湾岛仅隔台湾海峡相望。平潭岛是平潭县的主岛,面积为267.13 km2,占平潭县总面积的72%。境内以海积平原为主,地势平坦,海岸线蜿蜒曲折,属亚热带海洋性季风气候,降水充分,温暖湿润。2009年7月正式建立福州(平潭)综合实验区,2014年国务院决定设立中国(福建)自由贸易试验区,包括福州片区、厦门和平潭片区[9],作为平潭综合实验区与福建自贸区平潭片区核心区的平潭岛迎来大发展时期。

2 研究方法 2.1 数据来源与处理为反映平潭岛填海区域扩张与热岛时空演变,本文分别选取覆盖平潭岛的2017年3月1日的Landsat8 OLI影像和2006年3月3日Landsat5 TM影像,因这两期影像摄于研究区填海前后,处同一时期,且两期影像成像时天气晴朗,影像成像质量较好,均无云覆盖,可减小误差。为提高变化监测的精度,本文又辅以福建省福州市的行政区划矢量数据,平潭岛功能分区示意图(来源于福建省城乡规划设计研究院:http://www.fjplan.org/chgnr.asp?id=225)。利用ENVI 5.0软件分别对影像进行辐射定标、大气校正、几何校正等预处理,以便于反演地表温度(land surface temperature,LST),然后裁剪出所需区域。

由于不同下垫面对地表温度的影响有较大的差异[10-12],为进一步研究填海活动对平潭岛地表温度的影响,借助eCogntion 9.0软件,通过目视解译法分析2006—2017年的土地利用变化。以国土资源部组织修订的国家标准《土地利用现状分类》(GB/T 21010—2017)为参考[13],将平潭岛土地利用类型划分为林草地、建设用地、耕地、海域、水域、未利用地(表 1)。

| 编号 Serial number |

用地名称 Name of land |

用地说明 Interpretation of land |

| 1 | 林草地 Woodland and grassland |

生长乔木、灌木、竹类的林业用地和生长草本植物的草地。 Forestland for growing trees, shrubs and bamboos, and grassland for growing herbs. |

| 2 | 建设用地 Construction land |

城乡住宅和公共设施用地及其以外的交通、工矿、水利等用地。 Land for urban-rural housing and public facilities, and land for transportation, mining, water conservancy etc. |

| 3 | 耕地 Plowland |

水田、旱地等种植农作物的土地。 Paddy field, dry land, etc. for growing crops. |

| 4 | 海域 Sea area |

海洋、沿海滩涂、海水养殖池、为获取盐业资源而修建的盐田。 Oceans, coastal beaches, mariculture ponds, and salt pans for salt resources. |

| 5 | 水域 Water area |

江河、湖泊、运河水渠、池塘、人工景观水面等陆上湿地。 Rivers, lakes, canals, ponds, artificial pool and other wetlands on land. |

| 6 | 未利用地 Unused land |

植被覆盖度低的裸土地、裸岩、沙地等。 Bare land, rock, sand, etc. with low vegetation coverage. |

因目视解译土地利用变化会与现状土地利用变化存在一定差异,故结合野外实地调查,通过eCogntion 9.0软件中基于TTA Mask的混淆矩阵,对土地利用变化进行精度评价。

2.2 地表温度反演由于城市热岛的研究多关注于相对温度的空间分布特点,而非绝对温度的大小,所以不受缺乏对应实测温度的影响[6]。且Landsat系列红外波段反演地表温度拥有相对较高的空间分辨率,故本文对Landsat系列遥感影像采用大气校正法来对研究区的地表温度进行反演[14]。

2.3 热岛等级划分标准差通常被认为能反映数据的偏离程度。为消除因不同时期获取的数据所带来的来自太阳辐射、云覆盖及风速等因素的影响,采用均值-标准差法进行研究区热岛等级划分,该方法是通过组合地表温度的平均值和不同标准差倍数来进行密度分割,从而实现对城市热岛的合理划分[15-17],得到平潭岛相对热岛空间分布:

| $ T = {T_0} \pm X{T_{{\rm{SD}}}} $ |

式中:T表示地表温度划分阈值;T0表示地表温度的平均值;TSD表示地表温度的标准差。根据平潭岛地表温度分布实际情况,本文将X取值定为0.5和1,将地表温度划分为5个等级(表 2)。

| 绿岛 Green land |

弱热岛 Weak heat island |

中热岛 Middle heat island |

强热岛 Strong heat island |

极强热岛 Extremely strong heat island |

| T<T0-TSD | T0-TSD<T≤T0-0.5TSD | T0-0.5TSD<T≤T0+0.5TSD | T0+0.5TSD<T≤T0+TSD | T>T0+TSD |

空间自相关是检测同一分布区内的观测数据与变量是否具有潜在的相互依赖性。地表温度作为区域化变量,其空间分布形成了具有一定结构的城市热岛[18-20]。全局空间自相关Moran′s I指数定量描述了区域变量的空间自相关程度和空间依赖性[18],而局部Moran′s I,或称局部空间自相关指标(local indicator of spatial association,LISA)是用来分析每个区域与周边地区间的空间差异程度[20]。Moran′s I和LISA指数计算公式参考文献[21]。为了进一步了解2006—2017年研究区热岛环境的空间变异,运用国际上广泛采用的空间统计分析软件Geoda对两个时期的空间变异规律进行分析。

2.5 热岛等级转移矩阵为分析热岛动态变化,借助于景观生态学中的原理与方法,陶康华等提出的“热力景观”这一概念[22]。且伴随城市景观生态学的进一步发展,开展相关研究的科研人员愈来愈多。本文基于Arcgis 10.2的区域分析工具,对2006—2017年的填海区域临近地区的热岛景观斑块转移特征进行面积制表,计算相关数据总结其转移规律,观察填海活动对临近地区热岛效应的影响。

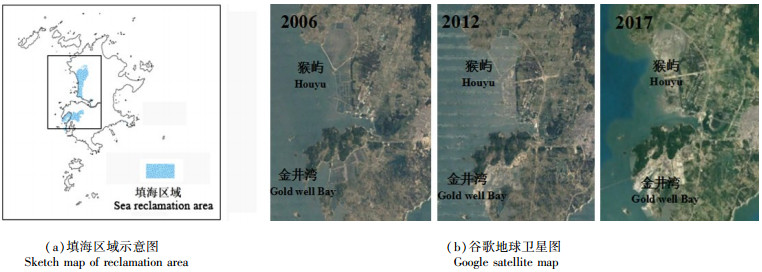

3 结果与分析 3.1 平潭岛土地利用变化与地质的自然变化相比较,大型人工填海工程通常能够在最短时间内对自然地形地貌造成剧烈的改变[23]。由图 1(a)可以看出,人工填海活动在平潭全岛多有发生,12 a来共填海造地约26 km2,其中最为剧烈的当属平潭岛的西海岸。

|

图 1 平潭岛2016—2017年边界变化 Fig. 1 Boundary change of Pingtan Island based on remote sensing images in 2006—2017 |

图 1(b)来源于谷歌地球卫星影像浏览软件关于平潭岛2006、2012、2017年的3 a卫星影像。图中直观地反映出了平潭岛西海岸原本的形状发生了显著的变化,海岸线由于人工改造由陆地迅速向海洋扩张。通过谷歌地球软件对2006与2017年两幅卫星图像的对比可得,猴屿海域、金井湾因人工填海工程海域面积大大缩小。

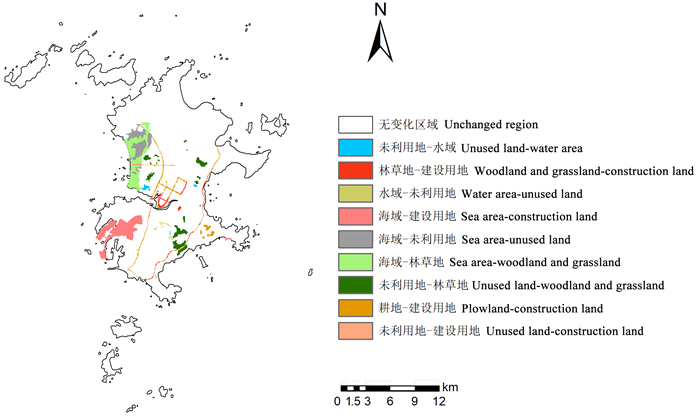

本研究对土地利用变化进行分类得到图 2,并在此基础上,通过eCogntion 9.0软件中TTA Mask的混淆矩阵,对土地利用变化进行精度评价,得到总体精度为71.47%,表明分类结果较为准确。

|

图 2 平潭岛2006—2017年土地利用变化图 Fig. 2 Change of the land-use in Pingtan Island in 2006—2017 |

目前,填海工程业已完成,结合图 1和图 2可以看出,12 a来平潭岛的土地利用变化主要为填海造陆。原先的滩涂、海水养殖池、浅海水域等湿地已经转变为陆地,部分陆地已进入建设阶段,但也有相当一部分陆地因长期的荒芜不得处理而长出了大量的绿色植被。金井湾组团、吉钓港组团正在加紧进入建设阶段,已显露出新城的模样,其中金井湾跨物流园一期已于2016年开工。而规划中的幸福洋组团、平洋组团、竹屿组团海域虽已基本填为陆地,但还未进入建设阶段。

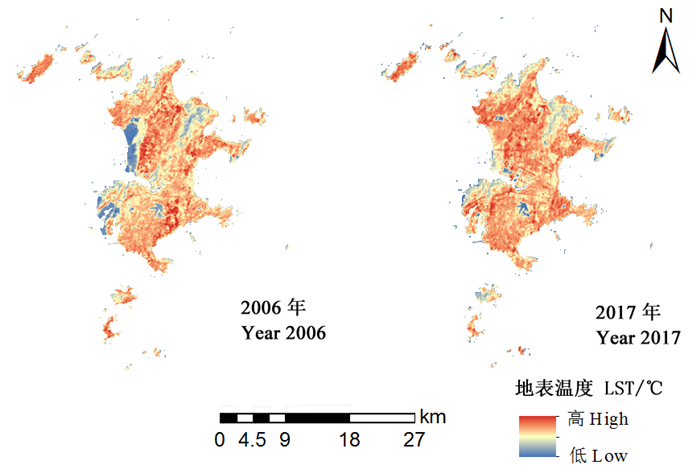

3.2 平潭岛热岛效应等级分布与空间变异 3.2.1 热岛效应等级分布由地表温度反演得到平潭岛的地表温度分布(图 3),可以明显看出原海域地表温度的提升,而其毗邻地区的地表温度也发生了一定程度的变化。

|

图 3 平潭岛2006—2017年地表温度分布图 Fig. 3 Distribution of LST in Pingtan Island in 2006—2017 |

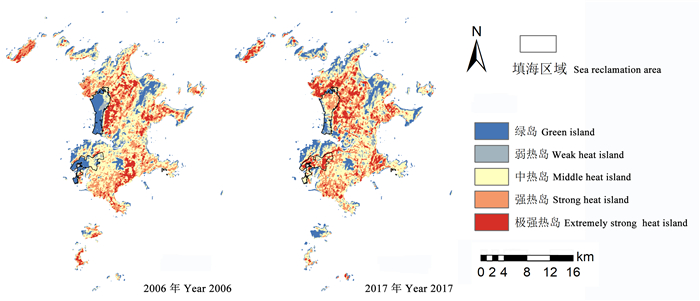

前人研究表明热岛区主要是由强热岛和极强热岛控制[16]。为进一步了解平潭岛热岛等级分布特征,因此对填海工程区及其临近区域内热岛效应进行分析,对地表温度反演结果进行热岛等级划分(图 4),可以看出,填海活动后原海域的绿岛锐减,由14.48 km2锐减至2.19 km2, 而强热岛与极强热岛的面积分别从0.45和0.08 km2增长至7.39和3.65 km2。下垫面性质的改变既能加剧热岛效应也能缓解热岛效应,伴随着城镇化进程,平潭岛各个等级的热岛均存在不同程度的变化,但其变化范围和程度最显著的地方莫过于人工填海区域。金井湾区域填海后,陆地下垫面被各种工业材料所填塞,自然地质的调节功能已不再具备,强热岛和极强热岛大量增加。相比较下,猴屿海域因为填海后暂时荒置,大面积生成林草地,使得填海区域的绿岛多转变为中热岛,靠近海洋的地区则只是转变为弱热岛甚至仍为绿岛,可见植被覆盖对缓解热岛效应起到重要作用。

|

图 4 平潭岛2006—2017年热岛等级分布图 Fig. 4 Distribution of UHI in Pingtan Island in 2006—2017 |

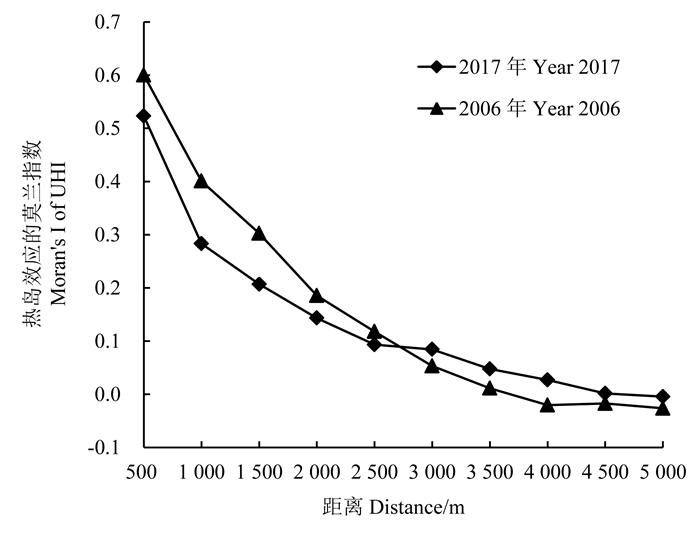

从全局来看,UHI具有明显的全局空间自相关特性,空间自相关系数Moran′s I随着距离尺度的增加逐渐减小(图 5)。在500 m尺度上,2006年Moran′s I为0.60,至2017年下降至0.52。2006年研究区热岛效应在3 427 m距离不存在空间自相关(Moran′s I=0);至2017年时,该距离增加至4 376 m。总体上,在2 500 m范围内,2006年UHI空间自相关程度均高于2017年。综上可见,2006年研究区热岛效应的影响范围相较于2017年更为聚集;2006—2017年研究区热岛影响范围有所扩张。

|

图 5 不同时期平潭岛UHI的尺度变化 Fig. 5 UHI scale change of Pingtan Island at different times |

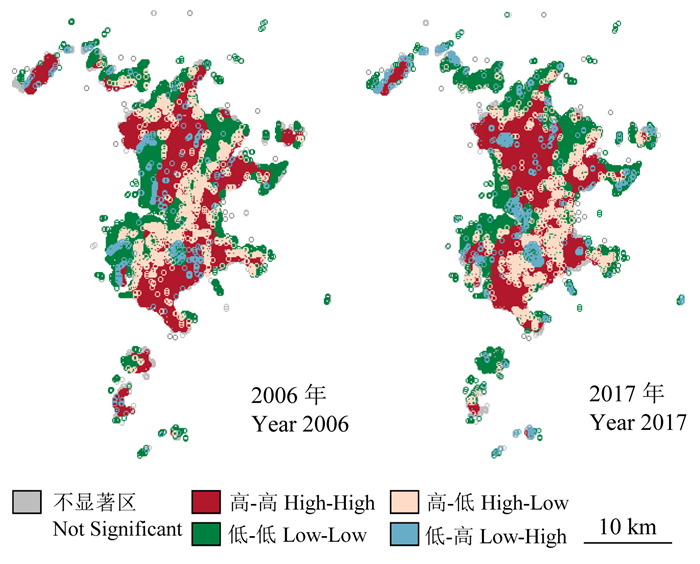

局部空间自相关系数(LISA)是用来检验局部地区是否存在相关的观察值聚集在一起。因此存在4种空间模式:高-高关联,低-低关联,高-低关联,低-高关联。平潭岛不同时期UHI局部空间自相关集群分布见图 6,图中灰色部分表示LISA不显著区域(P<0.05)。高-高关联的高温中心在猴屿海域与金井湾的扩张最为明显,这与填海造陆后热岛区的扩张相似。而低-低关联的低温中心则与绿岛区的分布大致相同, 其缩小显著的地方则与海域转变为建设用地大致相同。另外,海域转变为林草地的地方仍然是低-低关联的低温中心,为缓解城市热岛的生态规划提供依据。

|

图 6 平潭岛不同时期UHI局域空间自相关系数(LISA)集群图 Fig. 6 Cluster diagram of UHI′s LISA of Pingtan Island at different times |

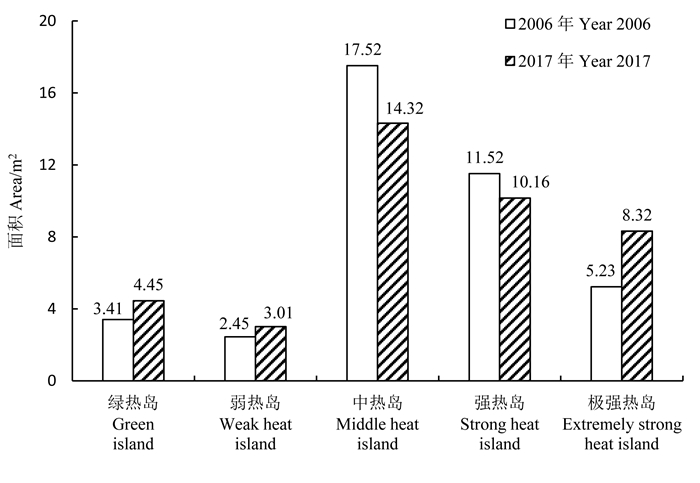

运用ArcGIS软件中的Buffer分析工具,对平潭岛填海造地区外围1 km建立缓冲区,进而分析填海区对周边区域的热环境影响。如图 7所示,2006—2017年间绿岛和弱热岛的面积分别增加了1.04和0.56 km2,增加幅度为29.61%和22.85%,而中热岛和强热岛分别减少了3.2和1.36 km2,减少幅度为18.26%和11.81%。唯有极强热岛的面积增加较多,增加了3.09 km2, 增加幅度高达59.08%。

|

图 7 平潭岛填海区域2006—2017年1 km内热岛等级分布比较 Fig. 7 Comparison of UHI distribution within one kilometer of the reclamation area in Pingtan Island in 2006—2017 |

仅通过各热岛等级变化幅度难以推测人工填海活动对附近区域热岛效应的具体影响,故本文通过计算热岛等级类型转移矩阵来观察平潭岛人工填海活动对附近区域热岛效应的具体影响。

从表 3可看出,平潭岛填海区域周边1 km内的热岛等级均在向其它等级的热岛进行不同程度的转变。其中热岛类型为中热岛和绿岛的斑块最为稳定,二者不变的面积分别高达63.51%和56.59%。最不稳定的热岛类型则为弱热岛,其不变的面积仅占21.83%,可见弱热岛本身稳定性较差。从各热岛斑块由弱变强的演化方向来看,绿岛和弱热岛增强的面积比重最高,其转化比例分别为43.41%和62.94%。结合图 2,平潭岛填海区域临近区域的土地利用变化并不多,这可以说明人工填海活动对毗邻区域的热岛效应起到促进作用。值得注意的是,强热岛和极强热岛很少减弱为绿岛或弱热岛,从另一个侧面验证,一经形成后的高强度热岛是很难消除的[24-26]。

| 2006年各类型热岛斑块 Type of heat island plaques in 2006 |

2017年各类型热岛斑块面积 Patch area of heat island plaques in 2017/km2 |

||||

| 绿岛 Green land |

弱热岛 Weak heat island |

中热岛 Middle heat island |

强热岛 Strong heat island |

极强热岛 Extremely strong heat island |

|

| 绿岛 Green land |

2.51 | 1.00 | 0.69 | 0.11 | 0.13 |

| 弱热岛 Weak heat island |

0.47 | 0.65 | 1.76 | 0.09 | 0.01 |

| 中热岛 Middle heat island |

0.33 | 0.60 | 9.05 | 3.08 | 1.18 |

| 强热岛 Strong heat island |

0.08 | 0.15 | 4.70 | 3.94 | 1.27 |

| 极强热岛 Extremely strong heat island |

0.02 | 0.04 | 1.32 | 4.30 | 2.64 |

参照前人研究[22, 25-26],对表 3的数据逆向的进行转移概率矩阵的计算并得到表 4,以便能够具体分析不同类型热岛的来源情况。由表 4可知,2017年填海区域1 km范围内的极强热岛主要来源于2006年的强热岛,占比高达51.70%,强热岛主要来源于中热岛,占比达46.24%。而中热岛则主要来源于自身,达63.18%,也有相当一部分比例来源于强热岛和极强热岛。从表 4还可以看出,绿岛以及弱热岛有相当一部分比重是来源于中热岛的,其中弱热岛来源于中热岛的比重高达58.54%。参照土地利用变化图,主要为一些新增的湿地以及绿地,这也从另一个角度说明了热岛可以通过增加湿地和绿地的面积来控制。这为平潭岛未来通过建设滨海绿道、人工景观水面等生态建设来缓解因人工填海活动所带来的热岛效应提供了有力的依据。

| 2017年各类型热岛斑块 Type of heat island plaques in 2017 |

2006年各类型热岛斑块转移概率 Probability of heat island patch transfer in 2006/% |

||||

| 绿岛 Green land |

弱热岛 Weak heat island |

中热岛 Middle heat island |

强热岛 Strong heat island |

极强热岛 Extremely strong heat island |

|

| 绿岛 Green land |

56.46 | 22.53 | 15.45 | 2.37 | 2.96 |

| 弱热岛 Weak heat island |

15.68 | 21.71 | 58.54 | 3.14 | 0.42 |

| 中热岛 Middle heat island |

2.31 | 4.21 | 63.18 | 21.54 | 8.25 |

| 强热岛 Strong heat island |

0.78 | 1.51 | 46.24 | 38.75 | 12.50 |

| 极强热岛 Extremely strong heat island |

0.18 | 0.47 | 15.88 | 51.70 | 31.71 |

本文基于TM以及OLI遥感影像,分析了2006—2017年福建平潭岛填海活动热岛效应的时空变异,结果表明:(1)人工填海改造工程使平潭岛海岸线产生了剧烈变化(平潭岛西海岸的金井湾与猴屿海域基本成为陆地),填海面积约26 km2,约占平潭岛面积的1/10;(2)人工填海活动不仅使填海区域的热岛效应显著增强,其临近区域各热岛类型也在发生不同程度的变化,其中极强热岛的面积显著增加,增加幅度高达59.08%;(3)平潭岛城市热岛具有高度的空间自相关性。总体上,在填海区2 500 m范围内,2006年UHI空间自相关程度均高于2017年,2006—2017年研究区热岛影响范围有所扩张。局部空间自相关能够暗示相似值的聚集[19-20],高-高关联的高温中心在猴屿海域与金井湾的扩张最为明显,而海域转变为林草地的地方仍然是低-低关联的低温中心,这为缓解城市热岛的生态规划提供有力依据;(4)通过对填海区域附近1 km建立缓冲区并进行矩阵转移计算发现大量中热岛转化为强热岛和极强热岛,而强热岛也大面积转化为极强热岛,其中极强热岛区域57.31%由早期强热岛区域演变而来。

因平潭岛地表并非单一地形,目前难以在复杂地表环境中对地表温度进行实测,使得本文遥感反演结果较为不足,其真实性检验要进一步思考与探讨。人工填海前的湿地比热容大,可通过蒸发大量水分调节局部小气候,从而对毗邻地区起到降温增湿的冷岛效应作用[23, 27]。而人工填海活动改变了原本的下垫面,使得绿岛大面积转化为热岛,对填海区域及其毗邻地区的热岛效应起到正反馈[7]。根据本文研究可推断填海活动对填海区域及其临近区域局部小气候造成一定影响,然而,对平潭全岛大环境具有怎样的影响则需要利用多技术手段进行反演和模拟在后续研究中加以完善[8, 23]。

| [1] |

杨敏, 杨贵军, 王艳杰, 等. 北京城市热岛效应时空变化遥感分析[J]. 国土资源遥感, 2018, 30(3): 213-223. |

| [2] |

GAUR A, EICHENBAUM M K, SIMONOVIC S P. Analysis and modelling of surface Urban Heat Island in 20 Canadian cities under climate and land-cover change[J]. Journal of Environmental Management, 2018, 206: 145-157. |

| [3] |

谢敏, 孙明, 蔡建初, 等. 滨海城市化地区热岛效应的遥感分析研究:以防城港为例[J]. 气象研究与应用, 2018, 39(3): 66-71. DOI:10.3969/j.issn.1673-8411.2018.03.017 |

| [4] |

程志刚, 李炬, 周明煜, 等. 北京中央商务区(CBD)城市热岛效应的研究[J]. 气候与环境研究, 2018, 23(6): 633-644. |

| [5] |

王刚, 张秋平, 肖荣波, 等. 秋冬季节广州城市绿地对热岛效应的调控作用差异分析[J]. 中山大学学报(自然科学版), 2018, 57(5): 38-48. |

| [6] |

佟光臣, 林杰, 陈杭, 等. 基于多时相遥感数据的常州市城市热景观变化特征[J]. 水土保持研究, 2017, 24(1): 207-212. |

| [7] |

魏婷. 世界主要海洋国家围填海造地管理及对我国的启示[J]. 国土资源情报, 2016(2): 47-52. DOI:10.3969/j.issn.1674-3709.2016.02.009 |

| [8] |

李禺, 朱晓东, 李杨帆, 等. 厦门港湾地区填海造地活动的热岛效应分析[J]. 海洋科学, 2009, 33(1): 72-76. |

| [9] |

李鸿阶. 世界自贸区发展趋势与福建自贸区建设选择[J]. 学术评论, 2014(2): 37-43. |

| [10] |

董睿. 基于遥感的北京市城市热岛效应研究[J]. 通讯世界, 2018, 340(9): 253-254. DOI:10.3969/j.issn.1006-4222.2018.09.162 |

| [11] |

BENAS N, CHRYSOULAKIS N, CARTALIS C. Trends of urban surface temperature and heat island characteristics in the Mediterranean[J]. Theoretical and Applied Climatology, 2016, 130(3/4): 807-816. |

| [12] |

DAI Z, GULDMANN J M, HU Y. Spatial regression models of park and land-use impacts on the urban heat island in central Beijing[J]. Science of the Total Environment, 2018, 626: 1136-1147. DOI:10.1016/j.scitotenv.2018.01.165 |

| [13] |

中华人民共和国自然资源部.土地利用现状分类: GB/T 21010-2017[S].北京: 中国标准出版社, 2017.

|

| [14] |

李志军, 姚薇, 姚珙, 等.Landsat卫星遥感影像的大气校正方法研究[C]//中国气象学会.第28届中国气象学会年会中国气象学会会议论文集.北京: 气象出版社, 2011: 251-256.

|

| [15] |

陈松林, 王天星. 等间距法和均值-标准差法界定城市热岛的对比研究[J]. 地球信息科学学报, 2009, 11(2): 145-150. DOI:10.3969/j.issn.1560-8999.2009.02.002 |

| [16] |

杨敏, 杨贵军, 王艳杰, 等. 北京城市热岛效应时空变化遥感分析[J]. 国土资源遥感, 2018, 30(3): 213-223. |

| [17] |

尚建设, 李本亮, 孙小丽, 等. 济南市夏季城市热岛效应特征分析[J]. 干旱气象, 2018, 36(1): 70-74. |

| [18] |

陈彦光. 基于Moran统计量的空间自相关理论发展和方法改进[J]. 地理研究, 2009, 28(6): 1449-1463. |

| [19] |

江振蓝, 潘辉, 张宝玉, 等. 基于空间自相关的城市热岛时空格局变化[J]. 安徽农业科学, 2016, 44(30): 41-45, 135. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2016.30.017 |

| [20] |

王鹏龙, 张建明, 吕荣芳. 基于空间自相关的兰州市热环境[J]. 生态学杂志, 2014, 33(4): 1089-1095. |

| [21] |

游巍斌, 何东进, 巫丽芸, 等. 武夷山风景名胜区景观生态安全度时空分异规律[J]. 生态学报, 2011, 31(21): 6317-6327. |

| [22] |

陶康华, 陈云浩, 周巧兰, 等. 热力景观在城市生态规划中的应用[J]. 城市研究, 1999(1): 20-22. |

| [23] |

陈婉, 李林军, 李宏永, 等. 深圳市蛇口半岛人工填海及其城市热岛效应分析[J]. 生态环境学报, 2013, 22(1): 157-163. DOI:10.3969/j.issn.1674-5906.2013.01.029 |

| [24] |

唐中林, 付敏, 罗慧芬, 等. 三峡库区城市热力景观格局动态变化分析:以重庆市万州区为例[J]. 河南科学, 2013, 31(10): 1809-1812. DOI:10.3969/j.issn.1004-3918.2013.10.054 |

| [25] |

王琳, 祝亚鹏, 卫宝立. 城市热岛效应与景观格局相关性研究[J]. 环境科学与管理, 2017, 42(11): 156-160. DOI:10.3969/j.issn.1673-1212.2017.11.038 |

| [26] |

邓睿, 刘亮, 徐二丽. 基于Landsat时间序列数据的重庆市热力景观格局演变分析[J]. 生态环境学报, 2017, 26(8): 1349-1357. |

| [27] |

祝亚鹏, 王琳, 卫宝立. 发展中城市地表热环境与下垫面关系研究[J]. 环境科学与技术, 2018, 41(S1): 318-324. |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39