文章信息

- 高弋斌, 路春燕, 钟连秀, 林晓晴, 苏颖

- GAO Yibin, LU Chunyan, ZHONG Lianxiu, LIN Xiaoqing, SU Ying

- 1951-2016年中国沿海地区气温与降水量的时空特征

- Temporal and spatial characteristics of temperature and precipitation in China's coastal areas from 1951 to 2016

- 森林与环境学报,2019, 39(5): 530-539.

- Journal of Forest and Environment,2019, 39(5): 530-539.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2019.05.012

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-03-23

- 修回日期: 2019-06-11

2. 生态与资源统计福建省高校重点实验室, 福建 福州 350002

2. Key Laboratory of Ecology and Resources Statistics in Higher Education Institutes of Fujian Province, Fuzhou, Fujian 350002, China

气候变化对人类生存、经济社会发展、生物多样性维持均具有重要影响,已经成为当前世界各国共同面临的重要挑战[1]。近年来,随着社会经济的快速发展,能源消耗量不断增加,人为活动对环境的干扰强度逐步增强,由气候变化所引起的自然灾害、城市内涝、农业减收、生物多样性减少等现象频发,不仅阻碍区域社会经济的可持续发展,同时威胁生态资源环境的保护和生产生活的有序开展。因此,明确气候变化规律对于维持社会经济持续发展以及保护人民生命财产安全均具有重要意义。气温和降水量作为气候的重要体现要素,且与生态资源环境密切相关,分析其变化趋势和突变特征对理解气候变化过程具有重要意义,并可服务于预防自然灾害等诸多方面[2]。

目前国内外学者已对气候变化作了多方面研究,并取得了众多成果[3-5]。早期对气候变化的研究多集中于对单一气象因子的时间序列分析,例如:胡刚等[6]依据济南市气温数据资料,运用Mann-Kendall(M-K)趋势检验法对济南市1951—2007年气温变化进行研究,结果表明济南市年均气温上升趋势显著;CHEN et al[7]对1948—2000年来自全球17 000多个观测站的月降水量数据进行分析,得出了较为准确的降水量周期变化结果。随着时空分析方法的逐步改进,气候变化研究逐渐由时间维度分析转变为时空维度分析,“时”与“空”的结合不仅可在时间尺度上量化气候变化的趋势,同时可确定空间上气候变化的区位。FENG et al[8]利用1981—2015年中亚地区108个气象站点的日最高温与日最低温数据,对该地区进行年际和季节的时空变化分析,研究表明未来将出现明显的变暖趋势;林璐等[9]研究分析了太湖流域湖西区的降水量时空变化规律,并且通过分析该区13个雨量站近50 a的各时间序列中存在的自相关性, 得出该地区降水量的变化趋势。总体而言,气候变化的研究内容多集中于对单一气象因素的分析,而全面分析气温和降水量的研究较少,由此使得研究结果存在片面性,不能完整地反映出气候变化的响应特征。就研究方法而言,目前专家学者多利用经验正交函数法、线性回归、Morlet小波分析以及M-K检验法等方法对区域气候变化进行研究,其中M-K检验法具有研究样本无需服从正态分布,不受少数异常值影响,且其计算过程简便,检验范围广的优势,更适用于研究气候变化的趋势及突变特征[10],但利用M-K检验法进行气候变化的研究却少有报道。我国沿海地区自然资源丰富、区位优势明显、产业和设施密集,虽然面积仅占国土总面积的9.09%,但承载了全国22%的人口,而且是我国重要的生态功能区[11],该区的气候变化无论对自然资源还是对社会发展均具有深刻影响。目前我国沿海地区的气候变化研究多集中于对极端气候的分析,而对一般气象因子的研究分析却鲜有报道。鉴于沿海地区的区位重要性、已有研究存在的不足以及M-K检验法的优势,本研究以中国沿海地区为研究对象,利用该区1951—2016年气温和降水量月值数据,采用M-K检验法从季节和年际两个层面分析该区气温和降水量的时空演变格局,揭示该区气温和降水量的变化趋势及其突变情况,以期为沿海区域气候变化研究提供方法和数据支撑,促进区域生态环境保护和生态建设成果的维持,为经济社会可持续发展决策提供参考。

1 研究区概况中国东部沿海地区自北向南依次包括辽宁省、河北省、北京市、天津市、山东省、江苏省、上海市、浙江省、福建省、广东省、台湾地区、香港特别行政区、澳门特别行政区、广西壮族自治区以及海南省共计15个省级行政单元,但由于缺少台湾地区的相关数据资料,因此本研究将除台湾地区在内的其他沿海行政区作为研究对象,简称中国沿海地区。该区地理位置为东经104°27′~125°41′,北纬18°10′~43°29′,总面积1.30×106 km2,沿海岸线呈“S”型分布。沿海地区受海洋性气候的影响,沿海各岸段的降水量变化率较大,易发生干旱和洪涝灾害[12]。此外,依据中国气象局提出的中国气象产品地理分区(GB/T 36109—2018)对研究区进行分区,沿海地区从北至南可依次分为东北沿海地区、华北沿海地区、黄淮沿海地区、江淮沿海地区、江南沿海地区和华南沿海地区共6个子区域。

2 数据来源与研究方法 2.1 数据来源及预处理本研究选用1951—2016年沿海地区242个气象站点的月平均气温和月降水量作为基础数据源(数据来源于中国气象数据网http://data.cma.cn/),对月值数据进行均值处理,得到季节平均和年际平均数据。需说明的是按照气象划分法将季节划分为:3—5月为春季;6—8月为夏季;9—11月为秋季;12月—次年2月为冬季[13]。以ArcGIS软件为操作平台,应用径向基插值(radial basis functions interpolation,RBF)方法对研究区各气象要素(月、季节和年际)平均数据进行插值,生成各时间单位气温与降水量的连续空间曲面,并利用交叉验证法对插值结果进行精度评价。

2.2 Mann-Kendall趋势检验法气候趋势表示在有记录时期中具有平滑而单调地上升或下降特点的气候变化[14],量化气象要素变化的趋势大小对于明确气候变化的程度具有重要意义。本研究利用M-K趋势检验法分析研究区气温和降水量的变化趋势,该方法的基本原理为:假设某种气候要素的时间序列为X1,X2,…,Xn,则[15]

| $ {\beta = {\mathop{\rm median}\nolimits} \left( {\frac{{{X_j} - {X_i}}}{{j - i}}} \right), \quad \forall 1 \le i < j \le n} $ | (1) |

| $ {\tau = \frac{{4P}}{{n(n - 1)}} - 1} $ | (2) |

| $ {\sigma _\tau ^2 = \frac{{n(n - 1)(2n + 5)}}{{18}}} $ | (3) |

| $ {{Z_C} = \frac{\tau }{{{\sigma _\tau }}}} $ | (4) |

式中:β表示气候要素的年际倾向率,用以衡量气候要素变化趋势的大小,若β值为正,则表示趋势上升,若β值为负,则表示趋势下降,β绝对值越大表示上升或者下降趋势越明显;P为时间序列中所有对偶观测值(Xi,Xj,i<j)中Xi<Xj出现的次数;τ为对该时间序列进行M-K趋势检验时所对应的统计量;n为时间序列样本的时间长度;στ2为方差;Zc为标准正态统计量,在给定的α置信水平上,如果|Zc|≥Z(1-α/2),则气象因素的变化趋势显著,若|Zc|大于1.64和2.32时,表明分别表示通过了置信度95%和99%的显著性检验, 另外,若Zc大于0,则说明时间序列呈上升趋势;若Zc小于0,则说明时间序列呈下降趋势。

2.3 Mann-Kendall突变检验法气候突变是指气候从一种稳定态(或稳定持续的变化趋势)跳跃式地转变到另一种稳定态(或稳定持续的变化趋势)的现象,表现为气候在时空上从一个统计特性到另一个统计特性的急剧变化[16]。分析气象因素的突变时间点不仅可以明确其突变情况,同时有利于探究影响气候变化的影响因素[17],本研究利用M-K突变检验法对气温和降水量的突变时间点进行分析。假设气象因素的时间序列为x1,x2,…,xn,则M-K突变检验的具体计算公式如下[18]

| $ {S_k} = \sum\limits_{i = 1}^k {{r_i}} , \quad (k = 1, 2, \cdots , n) $ | (5) |

其中,

| $ {r_i} = \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}} {1, \;{x_i} > {x_j}}\\ {0, \;{x_i} \le {x_j}} \end{array}, \quad (j = 1, 2, \cdots , i)} \right. $ | (6) |

式中:Sk表示第i个样本大于第j个样本的个数,即xi>xj(1≤i≤j)的累计数。

在此基础上,假定时间序列随机且独立,定义统计量UFk

| $ {\rm{U}}{{\rm{F}}_k} = \frac{{{S_k} - E\left( {{S_k}} \right)}}{{\sqrt {{\mathop{\rm Var}\nolimits} \left( {{S_k}} \right)} }}, \quad (k = 1, 2, \cdots , n) $ | (7) |

式中:E(Sk)和Var(Sk)分别为序列Sk的均值和方差,其计算公式为

| $ {E\left( {{S_k}} \right) = \frac{{k(k - 1)}}{4}} $ | (8) |

| $ {{\mathop{\rm Var}\nolimits} \left( {{S_k}} \right) = \frac{{k(k - 1)(2k + 5)}}{{72}}, \;\;(1 \le k \le n)} $ | (9) |

其中,UF1=0,所有UFk可组成一条曲线。

将公式(5)~公式(9)用于原气候要素的逆序序列xn,xn-1,…,x1,并对结果取相反数,则UB1=0,所有UBk亦可组成一条曲线。若UFk和UBk二者出现相交点,即UFk=UBk,且交点位于置信线之间,则该点为突变点,即该点所对应的时刻为要素突变开始的时间[19]。

3 结果与分析 3.1 插值精度验证结果利用径向基插值方法对研究区各要素(月、季节和年际)平均数据进行插值,对空间插值结果进行交叉验证分析得到其插值精度结果(表 1)。气温和降水量的插值误差均较低,可满足本研究的需求。

| 误差Error | 气温Temperature/℃ | 降水量Precipitation/mm | |||||||||

| 全年 Annual |

春季 Spring |

夏季 Summer |

秋季 Autumn |

冬季 Winter |

全年 Annual |

春季 Spring |

夏季 Summer |

秋季 Autumn |

冬季 Winter |

||

| 平均绝对误差Mean absolute error(MAE) | 0.37 | 0.50 | 0.56 | 0.24 | 0.19 | 8.26 | 6.39 | 16.56 | 5.29 | 4.81 | |

| 平均相对误差Mean relative error(MRE) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.20 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.52 | |

| 均方根误差Root mean squared error(RMSE) | 0.77 | 0.90 | 1.06 | 0.57 | 0.54 | 18.70 | 17.53 | 33.87 | 12.05 | 11.36 | |

根据1951—2016年我国沿海地区及其6个子区域气温的多年均值、趋势倾向率以及变化趋势的显著性可知:在α=0.01显著性水平下,我国沿海地区及其6个子区域1951—2016年平均气温均通过M-K趋势显著性检验,变化均呈上升趋势(表 2)。整体上,我国沿海地区气温年平均上升1.12 ℃。其中,华南沿海地区气温年平均上升1.52 ℃;东北沿海地区气温年平均上升0.73 ℃;其余各个子区域气温年平均上升0.92~1.32 ℃。

| 子区域Sub-area | 年际平均气温Annual average temperature | |||

| 均值 Mean/℃ |

标准正态统计量 Standard normal statistics |

P | 趋势倾向率 Tendency rate/[℃·(10 a)-1] |

|

| 东北沿海地区Northeast coastal area | 8.54 | 4.86 | <0.01 | 0.11 |

| 华北沿海地区Coastal area of North China | 11.07 | 6.15 | <0.01 | 0.14 |

| 黄淮沿海地区Huanghuai coastal area | 13.03 | 6.21 | <0.01 | 0.15 |

| 江淮沿海地区Jianghuai coastal area | 15.04 | 5.87 | <0.01 | 0.17 |

| 江南沿海地区Jiangnan coastal area | 17.15 | 5.67 | <0.01 | 0.20 |

| 华南沿海地区Coastal area of South China | 21.94 | 4.32 | <0.01 | 0.23 |

| 中国沿海地区Coastal area of China | 14.46 | 5.51 | <0.01 | 0.17 |

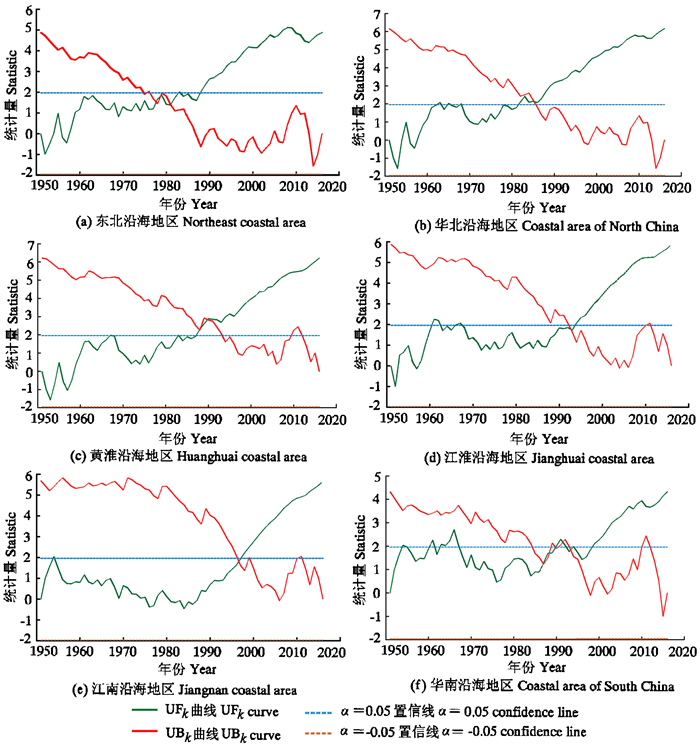

对年际气温变化进行M-K突变检验,得到沿海地区各子区域的气温突变点图(图 1)。由图 1各子区域气温UFk曲线可知,尽管各区域气温总体上均呈上升状态,但波动震荡现象亦与之共存,且发生年份各不相同。具体而言,东北、华北以及黄淮沿海地区的气温在20世纪50年代前期和中期均存在较大的波动,在20世纪50年代后期至2016年呈稳定的上升趋势, 其中华北和黄淮沿海地区未有突变点,东北沿海地区在1978、1979年和1981年气温发生突变。江淮沿海地区气温变化以1952年为界总体分为两个阶段,1952年前呈下降趋势,1952年后呈上升趋势,并在1993年发生突变。江南沿海地区气温尽管在1975—1988年间气温变化不稳定呈波动状态,但整体上气温上升趋势明显,在1996年发生突变。华南沿海地区的气温变化呈持续上升趋势,气温突变时间发生在1987、1988和1992年。

|

图 1 中国沿海子区域1951—2016年气温Mann-Kendall曲线 Fig. 1 M-K curve of multi-year temperature in coastal sub-regions of China from 1951 to 2016 |

对沿海地区6个子区域1951—2016年降水量多年均值、趋势倾向率以及变化趋势显著性进行统计计算可知:在1951—2016年间,我国沿海地区及其6个子区域的降水量变化趋势均不显著(表 3)。相对而言,自华北至华南沿海地区降水量由北向南依次增加,华南沿海地区降水量略高。

| 子区域Sub-area | 年际降水量Annual precipitation | |||

| 均值 Mean/mm |

标准正态统计量 Standard normal statistics |

P | 趋势倾向率 Tendency rate/[mm·(10 a)-1] |

|

| 东北沿海地区Northeast coastal area | 687.28 | -1.48 | >0.01 | 5.82 |

| 华北沿海地区Coastal area of North China | 534.73 | -1.43 | >0.01 | 4.15 |

| 黄淮沿海地区Huanghuai coastal area | 727.03 | -0.10 | >0.01 | 7.00 |

| 江淮沿海地区Jianghuai coastal area | 1 030.06 | 0.08 | >0.01 | 10.46 |

| 江南沿海地区Jiangnan coastal area | 1 528.87 | 0.34 | >0.01 | 15.14 |

| 华南沿海地区Coastal area of South China | 1 645.80 | 0.96 | >0.01 | 17.11 |

| 中国沿海地区Coastal area of China | 1 025.63 | -0.27 | >0.01 | 9.95 |

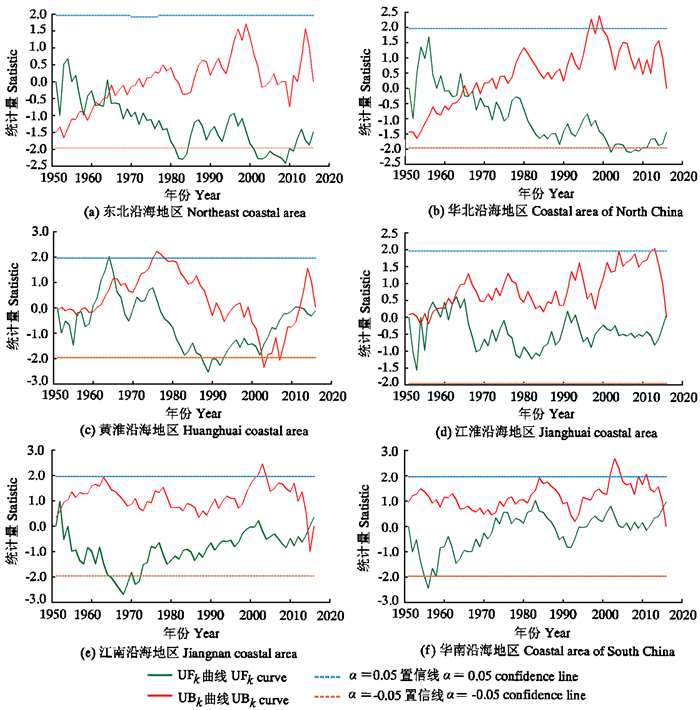

由图 2各子区域的降水量UFk曲线可以看出,我国沿海地区及其6个子区域1951—2016年降水量均无明显变化趋势。20世纪中期,在1951和1952年江南沿海地区的降水量最早发生突变;江淮和东北沿海地区突变次数最多,均存在5次突变,东北沿海地区突变发生在1957、1960、1962、1963和1964年,江淮沿海地区突变发生在1954、1956、1957、1960和1962年,二者突变点有3个年份相一致;黄淮沿海地区突变次数次之,分别在1955、1956和1961年发生突变;华北沿海地区发生突变的时间最晚,为1965和1967年。进入21世纪后,黄淮沿海地区发生两次降水量突变,分别在2003和2013年;江淮、江南以及华南沿海地区各发生1次降水量突变,时间点分别为2016、2014和2015年。

|

图 2 中国沿海子区域1951—2016年降水量Mann-Kendall曲线 Fig. 2 M-K curve of multi-year precipitation in coastal sub-regions of China from 1951 to 2016 |

根据1951—2016年我国沿海地区及其6个子区域气温各个季节趋势倾向率可知:在α=0.05显著性水平下,我国沿海地区及其6个子区域1951—2016年各季节平均气温均通过趋势显著性检验,变化均呈上升趋势(表 4)。对于整个沿海地区而言,夏季增温速率最快,其次为秋季,再次为春季,冬季增温幅度较小。就各个子区域而言,春季,东北沿海地区增温速率最快[0.22 ℃·(10 a)-1],华南沿海地区最慢[0.12 ℃·(10 a)-1];夏季,东北沿海地区增温速率最快[0.31 ℃·(10 a)-1],华南沿海地区最慢[0.25 ℃·10 a)-1];秋季,东北沿海地区增温速率最快[0.25 ℃·(10 a)-1],华南沿海地区最慢[0.11 ℃·(10 a)-1];冬季,东北沿海地区增温速率最快[0.14 ℃·(10 a)-1],华南沿海地区最慢[-0.05 ℃·(10 a)-1]。李庆祥等[20]基于近百年中国气温变化序列对我国近100 a地表气温变化趋势进行了重新估计,该研究表明,我国气温增暖速率在20世纪呈明显加剧趋势,在东北和华北地区的温度上升速率最快,而华南地区升温幅度最小,这种变化在100、50和30 a都具有较好的一致性。

| 子区域Sub-area | 气温Temperature/[℃·(10 a)-1] | 降水量Precipitation/[mm·(10 a)-1] | |||||||

| 春季 Spring |

夏季 Summer |

秋季 Autumn |

冬季 Winter |

春季 Spring |

夏季 Summer |

秋季 Autumn |

冬季 Winter |

||

| 东北沿海地区Northeast coastal area | 0.22* | 0.31* | 0.25* | 0.14* | 1.34 | 3.66 | 0.63* | 0.17 | |

| 华北沿海地区Coastal area of North China | 0.19* | 0.29* | 0.22* | 0.10* | 0.84 | 2.23* | 1.00 | 0.08 | |

| 黄淮沿海地区Huanghuai coastal area | 0.17* | 0.27* | 0.19* | 0.06* | 1.50* | 3.99 | 1.14 | 0.38 | |

| 江淮沿海地区Jianghuai coastal area | 0.16* | 0.26* | 0.16* | 0.03* | 1.55 | 5.84 | 1.76 | 1.32 | |

| 江南沿海地区Jiangnan coastal area | 0.15* | 0.26* | 0.13* | -0.01* | 3.59* | 7.01* | 2.23 | 2.20 | |

| 华南沿海地区Coastal area of South China | 0.12* | 0.25* | 0.11* | -0.05* | 4.59 | 7.69 | 3.02 | 1.70 | |

| 中国沿海地区Coastal area of China | 0.17* | 0.27* | 0.18* | 0.05* | 2.24 | 5.07 | 1.63 | 0.98 | |

| 注:*表示在α=0.05的显著性水平下显著。Note:*indicates significant at the significance level of α=0.05. | |||||||||

由表 4可知,在α=0.05的显著性水平下,江淮和华南沿海地区各季节1951—2016年的降水量的变化趋势均不显著,其余4个子区域只在个别季节降水量变化趋势显著。具体而言,东北沿海地区在秋季降水量变化趋势显著,呈上升趋势;华北沿海地区在夏季降水量变化趋势显著,呈上升趋势,且相对于其他子区域夏季降水量增加速率最小;黄淮沿海地区在春季降水量变化趋势显著,呈上升趋势;江南沿海地区在春季和夏季降水量变化趋势显著,均呈上升趋势。这与佟金鹤[21]的研究结果基本一致,全国范围内降水变化区域差异较大。整体来看,华东地区降水明显增多;华北地区降水增加速率相比于其他地区要小;东北、华中地区降水变化区域性差异较大;华南地区降水变化程度不大,以增加为主。

3.4 气温变化趋势空间分布特征通过空间插值分析与M-K趋势检验, 可得到沿海地区及各个子区域1951—2016年气温年际和季节趋势倾向率空间分布。沿海地区气温年际趋势倾向率均为正值且呈自北向南逐步增加的空间分布特征,趋势变化程度因区域不同而各不相同。就各个子区域而言,江南沿海地区的气温年际趋势倾向率变化范围最大[0.06~0.25 ℃·(10 a)-1];其次为华北沿海地区[0.04~0.18 ℃·10 a)-1];再次为华南沿海地区[0.17~0.28 ℃·(10 a)-1]和黄淮沿海地区[0.05~0.17 ℃·(10 a)-1];再者为东北沿海地区[0.08~0.14 ℃·(10 a)-1];江淮沿海地区最小[0.16~0.18 ℃·(10 a)-1]。就各个子区域的趋势倾向率空间分布而言,东北、华北、江南和华南沿海地区由北向南,由内陆向沿海,气温上升程度逐渐增加,与自然规律相符合。江南沿海地区的天目山、临安等地由于海拔较高,气温上升速率较慢;华南沿海地区的海南省升温尤为明显;黄淮沿海地区以泰山为中心,向四周发散,升温程度逐渐增加;江淮沿海地区面积较小,升温趋势较为稳定,大致呈由内陆到沿海逐步增加的趋势。

沿海地区气温季节趋势倾向率均呈自北向南逐步增加的空间分布特征,趋势变化程度因区域不同而各不相同。1951—2016年沿海地区各个子区域气温趋势倾向率变化范围在夏季最大,其次为春、秋两季,冬季最小。就各个子区域而言,华北沿海地区的季节气温趋势倾向率变化范围最大,春、夏、秋、冬四季变化范围分别为0.08~0.19 ℃·(10 a)-1、0.20~0.30 ℃·(10 a)-1、0.02~0.17 ℃·(10 a)-1、(-0.12)~0.06 ℃·(10 a)-1;江淮沿海地区的变化范围最小,春、夏、秋、冬四季变化范围分别为0.16~0.18 ℃·(10 a)-1、0.25~0.28 ℃·(10 a)-1、0.17~0.21 ℃·(10 a)-1、0.05~0.07 ℃·(10 a)-1。就各个子区域的趋势倾向率空间分布而言,春季,各个子区域由北向南气温上升程度逐渐增加;夏季,江南沿海地区由北向南气温上升程度呈快速增加趋势,东北、华北、黄淮、江淮和华南沿海地区由北向南气温上升程度趋于缓慢增加趋势;秋季,黄淮沿海地区升温程度由西北向东南,由内陆向沿海呈增加趋势,其余沿海地区升温程度均为由北向南逐步增加;冬季,各个子区域升温程度均较低,东北沿海地区、华北沿海地区北部以及江南沿海地区的天目山、临安等地的气温呈降低趋势,华北沿海地区南部以及黄淮、江淮、江南和华南沿海地区升温程度由北向南均呈增加趋势。

3.5 气温与降水量变化影响因素分析 3.5.1 下垫面的改变区域气候的变化是多种下垫面参数改变共同作用的结果,且其影响过程往往十分复杂。沿海地区是我国经济发展速度最快、城市化率最高的地带,城市快速扩张、耕地大面积减少和自然植被退化严重是该区景观变化最主要的特征[22],使得地表辐射通量增大,气温亦随之增高。本研究结果显示在1951—2016年间沿海地区气温呈持续上升趋势,且就各个子区域而言,由北向南随着城市化水平的增加,各子区域的气温趋势倾向率也逐步增加(表 2),与我国沿海地区下垫面的改变对气温的影响特征相一致。此外,近年来北京、济南、天津、杭州和广州等快速城市化地区出现了不同程度的城市热岛效应,在很大程度上均因城市扩展导致地区气温升高[23]。

3.5.2 人口增加与能源消耗随着社会经济的快速发展,能源消耗和人口数量也随之增加。对我国沿海地区1951—2016年人口数量和1985—2016年能源消耗总量进行分析可知(图 3),沿海地区的总人口和能源消耗总量均呈明显的上升趋势。人口数量的递增,加之科学技术发展和生产规模的迅速扩增,直接增加了人类活动对自然生态系统影响的强度,使得原有生态系统的气候调节压力不断增加。另一方面,人口的增加也在一定程度上促进了能源消耗的不断增加,由此使得大气中CO2的浓度不断上升,进而产生“温室效应”,致使气温上升[24]。

|

图 3 中国沿海人口数量与能源消耗总量变化 Fig. 3 Change of total population and energy consumption in coastal areas of China |

目前,已有许多专家学者探讨了厄尔尼诺/拉尼娜现象对我国各地区气候的影响,研究表明厄尔尼诺/拉尼娜现象或不能直接影响某一地区的气温,但可通过大气环流以遥相关作用影响东亚季风系统,间接影响各地区的气候变异[25]。厄尔尼诺事件的发生通常会导致我国大部分地区出现暖冬,就具体地区而言,东北地区易出现冷夏、北方地区出现较常年更早的初霜冻日,并且易加剧我国夏季降水量分布南多北少的格局,致使各地出现旱涝灾害频数增加和程度更为严重;拉尼娜现象发生时,黄淮地区易出现冷冬,长江流域易出现多雨洪涝。相关资料[26]显示,在1977年9月—1978年2月和1979年9月—1980年1月太平洋中部、东部共出现2次厄尔尼诺现象,且在此期间,发生1次拉尼娜现象,这与本研究得出的东北沿海地区在1978、1979和1981年气温发生突变的时间节点相一致。此外,在1986年8月—1988年2月、1991年5月—1992年6月、1994年9月—1995年3月和1997年4月—1998年4月,共出现4次厄尔尼诺现象,在这4次厄尔尼诺现象前后均发生了拉尼娜现象,本研究中江淮、江南和华南沿海地区发生气温突变的时间也与这几次厄尔尼诺/拉尼娜现象出现的时间相吻合。2015—2016年,赤道中东太平洋发生了一次堪称“百年最强”厄尔尼诺事件[27]。袁媛等[28]研究表明在厄尔尼诺年盛期我国华南地区降水量较常年明显偏多,2015年我国长江以南大部地区降水量也表现出明显偏多的特征,尤其是华南地区较常年偏多1.6倍以上,也是1980年以来降水量最多的一年。由此可见,我国江淮、江南和华南沿海地区在2015年前后分别出现降水量持续异常偏多的特征正是对超强厄尔尼诺事件的典型响应。另外,台风现象对降水量亦具有较大程度的影响。在本研究中,尽管在20世纪50年代初期并未发生厄尔尼诺/拉尼娜现象,但1951和1952年夏、秋季节沿海一带台风频发,从而使得江南沿海地区降水量发生突变,该区多地出现严重的洪涝灾害[29]。此外,高晓梅等[30]利用t检验方法对台风偏多期进行了显著性检验,发现1952—1966年为显著的台风偏多期,台风频数增加,会造成区域降水量明显上升,这与我国江淮和黄淮沿海地区发生降水量突变的时间范围相一致。

4 讨论与结论通过对我国沿海地区及其6个子区域1951—2016年平均气温和降水量的年际、季节的趋势检验以及突变分析,得出以下结论:(1)我国沿海地区年平均气温呈显著上升趋势,全区气温年际趋势倾向率为0.17 ℃·(10 a)-1;年降水量虽然波动较大,但总体未有显著趋势变化,气候总体趋于变暖,对全球气候变化的响应较为明显。季节气温均呈显著上升趋势,夏季升温速率最快,其次是秋、春和冬季,其年际变化率分别为0.27 ℃·(10 a)-1、0.18 ℃·(10 a)-1、0.17 ℃·(10 a)-1和0.05 ℃·(10 a)-1;沿海地区季节降水量无显著变化趋势。(2)沿海地区各子区域年平均气温均呈显著上升趋势,且年际趋势倾向率较为相近,除东北沿海地区为0.23 ℃·(10 a)-1外,其余区域均在0.15 ℃·(10 a)-1左右;各区域季节气温亦均呈显著上升趋势,但升温程度因区域不同而各不相同。各区域年降水量均无显著变化趋势,季节降水量仅个别地区存在显著趋势。各区域年际气温和降水量均存在突变现象,具体突变时间各异,影响气候变化和突变的因素涉及多个方面,主要为下垫面的改变、人口增加、能源消耗、厄尔尼诺/拉尼娜现象和台风现象。(3)在空间上,沿海地区气温年际趋势倾向率呈自北向南逐步增加的空间分布特征,各子区域气温变化程度各异;沿海地区气温季节趋势倾向率均呈自北向南、由内陆向沿海逐步增加的空间分布特征,趋势变化程度因区域不同而各不相同。沿海地区位于低海拔区域,气候变暖会致使水体受热膨胀进一步加剧海平面上升,加之气温与降水量突变现象多发,这将给该区的社会经济发展、工农业生产以及生态环境保护等带来诸多负面影响。同时,气候变化通过海平面上升、海水表层温度上升、风暴潮、海水入侵和海岸带侵袭,以及海洋酸碱度变化等直接或间接地对沿海地区造成影响,导致沿海农田、湿地、森林等自然生态系统的退化与消失,制约沿海地区的社会经济可持续发展[31-32]。相关政府部门应该高度重视气候变化并尽快制定科学合理的应对策略和方案,进一步加强对沿海地区气候变化影响与响应机制的监测和研究,以应对不确定性的气候变化。

| [1] |

ZHANG W, PAN X. Study on the demand of climate finance for developing countries based on submitted INDC[J]. Advances in Climate Change Research, 2016, 7(1/2): 99-104. |

| [2] |

ZHAI S Y, SONG G X, QIN Y C, et al. Climate change and Chinese farmers:perceptions and determinants of adaptive strategies[J]. Journal of Integrative Agriculture, 2018, 17(4): 949-963. DOI:10.1016/S2095-3119(17)61753-2 |

| [3] |

吴绍洪, 高江波, 邓浩宇, 等. 气候变化风险及其定量评估方法[J]. 地理科学进展, 2018, 37(1): 28-35. |

| [4] |

蔡榕硕, 李本霞, 方伟华, 等. 中国海岸带和沿海地区全球变化综合风险研究[J]. 中国基础科学, 2017, 19(6): 24-29. DOI:10.3969/j.issn.1009-2412.2017.06.005 |

| [5] |

NORRIS J R, ALLEN R J, EVAN A T, et al. Evidence for climate change in the satellite cloud record[J]. Nature, 2016, 536(7614): 72-75. DOI:10.1038/nature18273 |

| [6] |

胡刚, 宋慧. 基于Mann-Kendall的济南市气温变化趋势及突变分析[J]. 济南大学学报(自然科学版), 2012, 26(1): 96-101. DOI:10.3969/j.issn.1671-3559.2012.01.021 |

| [7] |

CHEN M Y, XIE P P, JANOWIAK J E, et al. Global land precipitation:a 50-yr monthly analysis based on gauge observations[J]. Journal of Hydrometeorology, 2002, 3(3): 249-266. DOI:10.1175/1525-7541(2002)003<0249:GLPAYM>2.0.CO;2 |

| [8] |

FENG R, YU R D, ZHENG H W, et al. Spatial and temporal variations in extreme temperature in Central Asia[J]. International Journal of Climatology, 2018, 38(S1): e388-e400. |

| [9] |

林璐, 刘金涛, 甘升伟, 等. 基于TFPW-MK法的太湖流域湖西区降水时空变化分析[J]. 水电能源科学, 2018, 36(4): 1-5. |

| [10] |

符艳红, 谢世友, 高洁. 基于Mann-kendall法的嘉陵江流域降水量时空分布规律[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2018, 40(6): 132-139. |

| [11] |

侯西勇, 应兰兰, 高猛, 等. 1998-2008年中国东部沿海植被覆盖变化特征[J]. 地理科学, 2010, 30(5): 735-741. |

| [12] |

王晓利.中国沿海极端气候变化及其对NDVI的影响特征研究[D].烟台: 中国科学院烟台海岸带研究所, 2017. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-80180-1017811440.htm

|

| [13] |

程玉琴, 尤莉, 朱宇, 等. 赤峰市气候季节划分方法及应用[J]. 干旱区资源与环境, 2017, 31(4): 171-177. |

| [14] |

陈忠升.中国西北干旱区河川径流变化及归因定量辨识[D].上海: 华东师范大学, 2016. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10269-1016138058.htm

|

| [15] |

王刚, 严登华, 黄站峰, 等. 近52年来滦河流域气候变化趋势分析[J]. 干旱区资源与环境, 2011, 25(7): 134-139. |

| [16] |

符淙斌. 气候突变现象的研究[J]. 大气科学, 1994, 18(3): 373-384. DOI:10.3878/j.issn.1006-9895.1994.03.14 |

| [17] |

康淑媛, 张勃, 柳景峰, 等. 基于Mann-Kendall法的张掖市降水量时空分布规律分析[J]. 资源科学, 2009, 31(3): 501-508. DOI:10.3321/j.issn:1007-7588.2009.03.022 |

| [18] |

赵嘉阳, 郭福涛, 梁慧玲, 等. 福建长汀红壤区1965-2013年气温和降水量的变化趋势[J]. 福建农林大学学报(自然科学版), 2016, 45(1): 77-83. |

| [19] |

魏凤英. 现代气候统计诊断与预测技术[M]. 2版.北京: 气象出版社, 2007.

|

| [20] |

李庆祥, 董文杰, 李伟, 等. 近百年中国气温变化中的不确定性估计[J]. 科学通报, 2010, 55(16): 1544-1554. |

| [21] |

佟金鹤. 1965-2014年我国温度和降水变化趋势分析[J]. 安徽农业科学, 2016, 44(12): 229-235, 259. DOI:10.3969/j.issn.0517-6611.2016.12.076 |

| [22] |

刘纪远, 匡文慧, 张增祥, 等. 20世纪80年代末以来中国土地利用变化的基本特征与空间格局[J]. 地理学报, 2014, 69(1): 3-14. |

| [23] |

LIN W S, SUI C H, YANG L M, et al. A numerical study of the influence of urban expansion on monthly climate in dry autumn over the Pearl River Delta, China[J]. Theoretical and Applied Climatology, 2007, 89(1/2): 63-72. |

| [24] |

蒋洁, 卫承霏, 钮敏. 亚太地区气候移民的动因剖析与应对策略[J]. 新疆大学学报(哲学·人文社会科学版), 2016, 44(2): 88-93. |

| [25] |

李煜, 陈敏, 罗剑锋, 等. 1951-2016年长江中下游气候变化及其与厄尔尼诺/拉尼娜的相关性[J]. 三峡大学学报(自然科学版), 2018, 40(6): 16-21. |

| [26] |

严韬, 徐明洁, 葛非凡, 等. 厄尔尼诺/拉尼娜事件对区域气温的影响与预测:以沈阳地区为例[J]. 安徽农业大学学报, 2019, 46(1): 57-64. |

| [27] |

刘毅.百年最强厄尔尼诺形成(绿色家园)[N].人民日报, 2016-03-19(10).

|

| [28] |

袁媛, 高辉, 贾小龙, 等. 2014-2016年超强厄尔尼诺事件的气候影响[J]. 气象, 2016, 42(5): 532-539. |

| [29] |

郭丽萍. 浅析建国初期我国对自然灾害的应对[J]. 兰台世界, 2010(22): 64-65. DOI:10.3969/j.issn.1006-7744.2010.22.043 |

| [30] |

高晓梅, 江静, 刘畅, 等. 近67 a影响山东台风频数的变化特征及其与若干气候因子的关系[J]. 气象科学, 2018, 38(6): 749-758. |

| [31] |

雷茵茹, 崔丽娟, 李伟, 等. 气候变化对中国滨海湿地的影响及对策[J]. 湿地科学与管理, 2016, 12(2): 59-62. DOI:10.3969/j.issn.1673-3290.2016.02.019 |

| [32] |

尹伟伦. 全球森林与环境关系研究进展[J]. 森林与环境学报, 2015, 35(1): 1-7. |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39