文章信息

- 李渊, 刘子琦

- LI Yuan, LIU Ziqi

- 石漠化区不同土地类型土壤侵蚀与理化性质特征

- Soil erosion and physicochemical properties of different land types in rocky desertification area

- 森林与环境学报,2019, 39(5): 515-523.

- Journal of Forest and Environment,2019, 39(5): 515-523.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2019.05.010

-

文章历史

- 收稿日期: 2019-06-28

- 修回日期: 2019-08-01

2. 国家喀斯特石漠化防治工程技术研究中心, 贵州 贵阳 550001

2. State Engineering Technology Institute for Karst Desertification Control, Guiyang, Guizhou 550001, China

土壤侵蚀是全球性的环境问题,对养分循环、土壤结构以及土地生产力状况有着重要影响[1]。农耕活动与土地利用变化是加速土壤侵蚀与养分流失的主要原因[2],中国西南地区的石漠化现象就是由于不合理的农耕活动引发土壤侵蚀退化的典型案例[3]。在学科发展和社会需求的双重驱动下,土壤侵蚀与理化性质研究一直是石漠化治理中的关注焦点和研究热点。

137Cs是20世纪60年代核试验产生的放射性同位素,随大气环流沉降在全球地表,随即被表层土壤颗粒吸附,基本不被植物吸收和淋溶流失,迁移活动主要依赖土壤侵蚀与沉积等物理运动,被广泛应用于土壤侵蚀研究中,成为一种测定土壤流失量的重要方法[4-5]。近年来,学者相继报道了137Cs示踪技术应用于石漠化地区土壤侵蚀的研究:李豪等[6]在桂林丫吉试验场小流域的泥沙堆积速率进行了定量研究,探讨了小流域泥沙堆积与土壤侵蚀的关系;蒋忠诚等[7]对广西果化喀斯特峰丛洼地土壤流失进行了监测调查,发现不同土地利用方式下的土壤侵蚀具有显著差异,建立了土壤侵蚀回归模型;不仅如此,学者们还发现了137Cs与土壤有机碳、总氮之间有较强的相关性,表征了土壤侵蚀与养分流失机制,并结合土壤侵蚀模型估算了土壤流失量[8-10];魏兴萍等[11-12]利用137Cs、土壤营养元素试图揭示重庆石漠化地区山坡水土-养分流失过程及其机理。以上研究表明了137Cs示踪技术应用于石漠化地区的适用性。

土壤理化性质是反映土壤质量的重要参数,对石漠化地区土壤生态系统变化起到了一定的指示作用[13-14]。目前,多数学者关注了不同石漠化程度对土壤理化性质的影响,如景宜然等[15]认为,石漠化造成土壤养分含量减少,土壤物理性质恶化,限制了植物发育;但李开萍等[16]发现,随石漠化程度加深,大气沉降与岩石集聚效应越明显,土壤全氮、全钾含量则出现增加的变化趋势。而针对该地区不同土地类型土壤剖面理化性质的分布特征则少有报道。

鉴于此,本研究以贵州石漠化治理区为例,利用137Cs示踪技术对比了不同土地利用方式下的土壤侵蚀程度,探讨了不同土地类型对土壤侵蚀与理化性质特征的影响,为探索合理的区域生态修复模式与水土保持综合治理措施提供理论依据。

1 材料与方法 1.1 研究区概况研究区位于贵州省贞丰-北盘江石漠化治理示范区内的擦耳岩小流域(面积约1.12 km2),是典型的喀斯特高原峡谷地貌类型。该区以中亚热带气候为主,年平均降水量1 052 mm,主要集中在5—10月份,年平均温度18.4 ℃,海拔400~1 100 m,岩性为三叠系中统白云质灰岩,土壤以石灰土为主;历史上经过耕作活动及人为破坏,水土流失严重,岩石出露率高达50%,导致土壤质地粘重、土层薄且不连续,大多数集中在洼地或溶沟内,形成严重的石漠化[5]。自1996年该区被设立为国家石漠化治理示范区后,进行了封山育林、坡改梯工程等生态恢复治理工作,目前已取得显著的治理成效。小流域内主要种植花椒(Zanthoxyhum planispinum var. dingtanensis)、金银花(Lonicera fulvotomentosa Hsu et S. C. Cheng.)、玉米(Zea mays L.)、构树(Broussonetia papyrifera Linn.)等经济作物。

1.2 样品采集与测试根据研究区内主要土地利用类型,于2018年4月,选取坡位、坡向、坡度基本一致的金银花地、花椒地、玉米地、草地4种类型样地(表 1)。金银花地于2012年种植,首次种植时施肥、翻耕,后期基本无翻耕与施肥行为;花椒地于2012年种植,首次种植时施肥、翻耕,后期基本无翻耕与施肥行为;玉米地于2013年种植,每年进行一次翻耕与施肥;草地于2010年撂荒,无翻耕与施肥行为。每种土地利用类型下按样方20 m×20 m设置采样样地,各样地内选取3处根区剖面土壤采样点,自上而下采集0~5 cm、5~10 cm、10~15 cm、15~20 cm、20~25 cm、25~30 cm、30~40 cm土层平行样品3个;同时,使用环刀(5 cm)采集原状土,带回实验室测定土壤容重与总孔隙度。

| 类型 Type |

海拔 Altitude/m |

坡向 Slope aspect |

坡位 Slope position |

坡度 Slope gradient/(°) |

覆盖度 Coverage rate/% |

植株高度 Height/cm |

土壤厚度 Soil depth/cm |

| 金银花地LF | 916 | 阳坡Sunny slope | 上坡Up slope | 10 | 83 | 25±9 | 50±10 |

| 花椒地ZPF | 713 | 阳坡Sunny slope | 中坡Middle slope | 7 | 45 | 163±15 | 54±7 |

| 玉米地CF | 731 | 阳坡Sunny slope | 中坡Middle slope | 5 | 56 | 160±25 | 42±5 |

| 草地GL | 952 | 阳坡Sunny slope | 上坡Up slope | 5 | 91 | 30±11 | 40±5 |

| 注:LF代表金银花地,ZPF代表花椒地,CF代表玉米地,GL代表草地。Note: LF indicates Lonicera fulvotomentosa field; ZPF indicates Zanthoxyhum planispinum field; CF indicates corn field; GL indicates grassland. | |||||||

样品带回实验室去除根须与石块,每个样品分两部分。一部分土样研磨过0.15 mm筛,105 ℃条件下烘干24 h,称取200 g在马林杯内,蜡封30 d后送至中国科学院地球化学研究所,使用γ能谱探测仪(GX6020,CANBERRA公司,美国)测试;由661.6 keV处的射线谱峰面积求算137Cs比活度,样品测试时间>50 000 s,测定误差<5%。另一部分土壤样品过0.25 mm,使用凯氏消煮法测试总氮含量[17],有机碳含量用重铬酸钾氧化-外加热法测定[17],总磷含量用硫酸-高氯酸-钼锑抗比色法测定[17],总钾含量用氢氟酸-高氯酸消煮,火焰光度计法测定[17]。

1.3 分析方法放射性核素面积比活度根据以下公式计算[18]:

| $A = \sum\limits_{i = 1}^n {{C_i}} {B_i}{D_i} \times {10^3}$ | (1) |

式中:A为采样点面积比活度(Bq·m-2);i为采样层序号;n为采样层数;Ci为i层质量比活度(Bq·kg-1); Bi为i层土壤容重(g·m-3); Di为采样层深度(m)。

本次研究金银花地、花椒地、玉米地属于农耕用地,采用耕地土壤侵蚀模型[19]计算土壤侵蚀量:

| $A = {A_0}{(1 - \Delta H/H)^{N - 1963}}$ | (2) |

式中:A为侵蚀点137Cs面积比活度(Bq·m-2);A0为137Cs背景值(Bq·m-2);ΔH为土壤年流失厚度(cm),H为耕作层厚度(cm);N为采样年。本研究137Cs背景值调查选取距离研究区4 km的一块无侵蚀沉积的平坦草地,测试计算结果为741.8 Bq·m-2,与张信宝等[20]的报道较为相近。

本次研究草地为非农耕地,采用非耕地土壤侵蚀模型[19]计算土壤侵蚀量。

| $ {A = {A_0}{{\rm{e}}^{ - \lambda \Delta T}}} $ | (3) |

| $ {\Delta H = \Delta T/(N - 1963)} $ | (4) |

式中:A为侵蚀点137Cs面积比活度(Bq·m-2);A0为137Cs背景值(Bq·m-2);ΔT为1963年以来土壤侵蚀厚度(cm);λ为137Cs衰减系数0.977;ΔH为土壤年流失厚度(cm);N为采样年。

土壤年侵蚀量(土壤侵蚀模数)计算公式[19]:

| $ E = D\Delta H \times {10^4} $ | (5) |

式中:E为土壤年均侵蚀模数(t·km-2·a-1);D为土壤密度(g·cm-3)。

| $ {{S_{{\rm{SOC}}}} = \sum {{S_i}} {B_i}{F_i} \times {{10}^{ - 2}}} $ | (6) |

| $ {{S_{{\rm{TN}}}} = \sum {{N_i}} {B_i}{F_i} \times {{10}^{ - 2}}} $ | (7) |

式中:SSOC与STN为有机碳与总氮储量(kg·m-2);Si与Ni为土壤i层有机碳与总氮含量(g·kg-1);Bi为土壤i层容重(g·cm-3);Fi为i层土壤厚度(cm)。

采用Origin 2017软件进行绘图,SPSS 22.0软件进行描述性统计、单因素方差分析和Pearson相关系数检验。

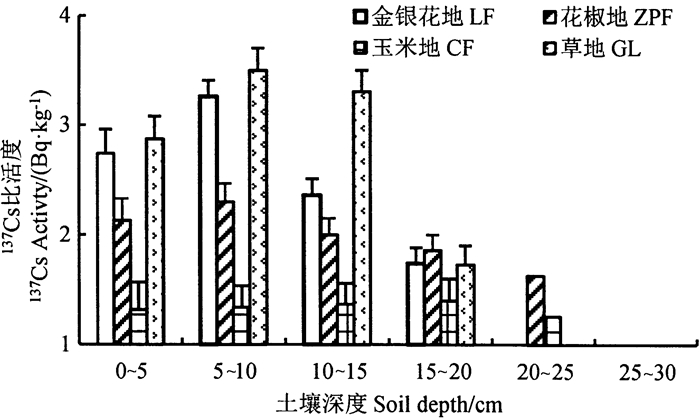

2 结果与分析 2.1 土壤剖面137Cs分布与侵蚀特征通过公式(1)计算得知,4种土地利用类型137Cs面积比活度低于背景值,表明所有样地均发生了土壤侵蚀现象,平均值大小依次为:草地(680.76 Bq·m-2)>金银花地(636.53 Bq·m-2)>花椒地(598.83 Bq·m-2)>玉米地(443.60 Bq·m-2)。不同土地类型土壤剖面137Cs分布趋势具有一定差异(图 1),金银花地、花椒地、玉米地、草地土壤剖面137Cs比活度平均值分别为2.53、1.98、1.34、2.85 Bq·kg-1,其变异系数分别为0.25、0.13、0.04、0.28。4种土地137Cs主要分布在土壤剖面0~20 cm范围内,25 cm以下均未检测出137Cs。金银花地、花椒地、草地土壤剖面137Cs比活度分布规律相似,表层0~5 cm土壤因降雨径流发生了土壤侵蚀,整体比活度峰值均出现在土层5~10 cm处,存在富集现象,10 cm以下土层随深度增加比活度逐渐下降;而玉米地137Cs比活度峰值均出现在土层15~20 cm处,剖面整体分布相对均匀,推测原因为玉米种植过程中的翻耕行为促使犁耕层内土壤混合。

|

图 1 不同土地类型土壤剖面137Cs比活度分布 Fig. 1 Distribution of 137Cs specific activities in soil profiles of different land types |

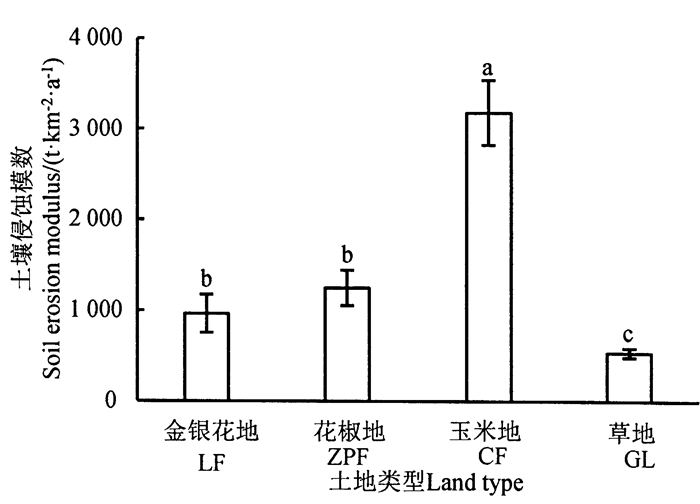

根据公式(2)~(4)计算,土壤侵蚀模数平均值大小依次为:玉米地(3 176.40 t·km-2·a-1)>花椒地(1 241.67 t·km-2·a-1)>金银花地(961.65 t·km-2·a-1)>草地(531.61 t·km-2·a-1)(图 2)。结果表明,金银花地与花椒地土壤侵蚀模数差异不显著(P>0.05),侵蚀程度相近;玉米地的土壤侵蚀模数显著较大(P<0.05),侵蚀最严重;草地的土壤侵蚀模数显著较小(P<0.05),水土保持效果相对最好。石漠化地区土壤侵蚀主要受植被类型、降雨强度、耕作活动、地形地貌等因素的影响[5],而4种样地均在研究区农耕地内,基本不受到岩石裸露与坡度差异的影响,因而推测其土壤侵蚀差异主要由受到植被类型与耕作活动的影响。

|

图 2 不同土地类型土壤侵蚀模数 Fig. 2 Soil erosion moduli of different land types |

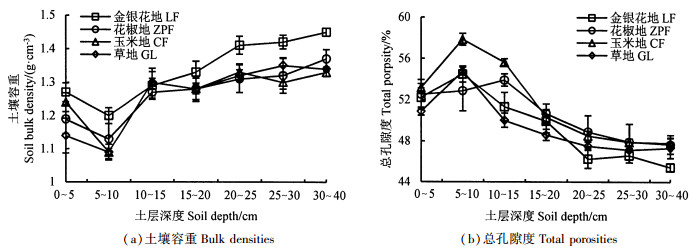

土壤容重与总孔隙度作为土壤的基本物理性质,反映了土壤结构与松紧程度,影响着养分传输能力,是评价土壤质量的重要指标[21]。不同土地类型剖面土壤容重与总孔隙度分布如图 3所示,4种土地利用类型土层5 cm以下容重呈现出逐渐增大的趋势,而总孔隙度变化趋势与之相反。金银花地、花椒地、玉米地、草地0~15 cm土层土壤容重平均值分别为(1.25±0.03) g·cm-3、(1.20±0.04) g·cm-3、(1.14±0.03) g·cm-3、(1.18±0.03) g·cm-3,孔隙度平均值分别为(52.68±1.03)%、(53.78±1.33)%、(55.55±0.44)%、(51.90±0.48)%;15~40 cm土层土壤容重平均值分别为(1.40±0.03) g·cm-3、(1.32±0.04) g·cm-3、(1.31±0.03) g·cm-3、(1.32±0.02) g·cm-3,总孔隙度平均值分别为(47.07±0.90)%、(48.80±1.31)%、(48.64±0.47)%、(47.64±0.50)%。金银花地、花椒地、玉米地、草地土层15~40 cm土壤容重平均值分别是0~15 cm土层的111.90%、110.30%、108.26%、112.39%,孔隙度平均值分别是0~15 cm土层的88.06%、89.80%、85.79%、91.06%。总体上,4种样地表层土壤容重与总孔隙度变化差异较大,表层土壤容重低于下层,而总孔隙度大于下层。

|

图 3 不同土地类型剖面土壤容重与总孔隙度分布 Fig. 3 Distribution of bulk densities and total porosities in soil profiles of different land types |

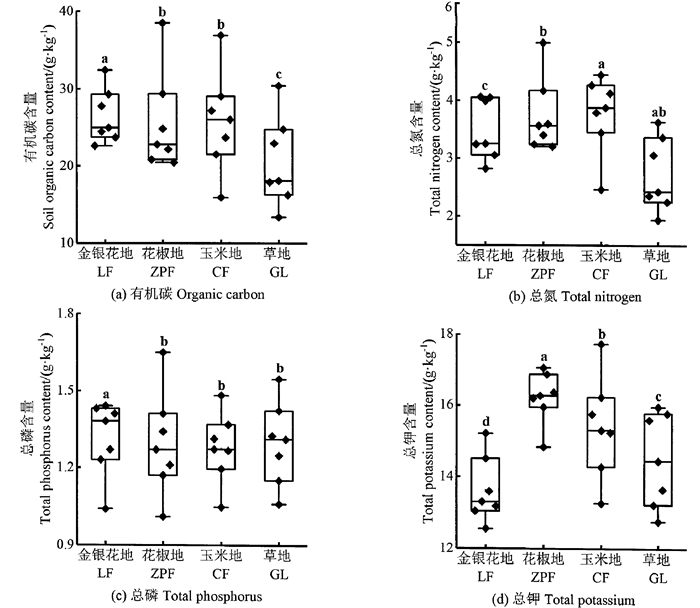

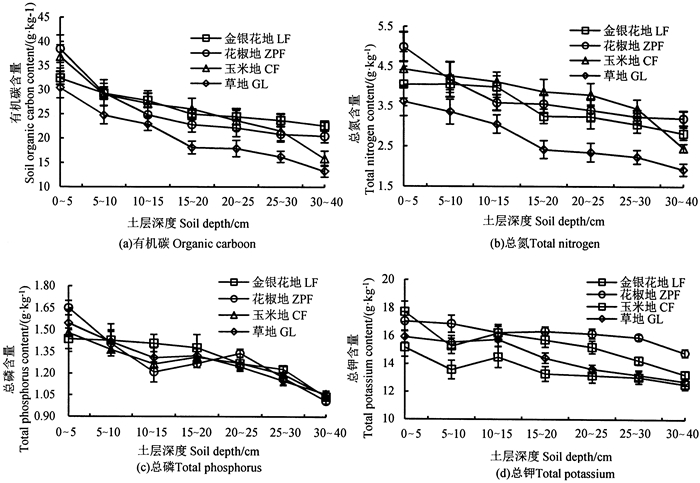

4种土地利用类型下土壤剖面有机碳含量平均值大小表现为金银花地>玉米地>花椒地>草地;总氮含量平均值大小为玉米地>花椒地>金银花地>草地;总钾含量平均值大小为花椒地>玉米地>草地>金银花地。不同土地类型土壤养分含量差异如图 4所示,金银花地、花椒地、玉米地、草地土壤有机碳变化范围分别为22.61~32.46 g·kg-1、20.47~38.49 g·kg-1、15.91~36.91 g·kg-1、13.34~30.43 g·kg-1,变异系数分别为0.05、0.10、0.10、0.11;总氮变化范围分别为2.82~4.06 g·kg-1、3.20~4.99 g·kg-1、2.46~4.44 g·kg-1、1.93~3.62 g·kg-1,变异系数分别为0.06、0.06、0.07、0.09;总磷变化范围分别为1.04~1.44 g·kg-1、1.01~1.65 g·kg-1、1.05~1.48 g·kg-1、1.06~1.55 g·kg-1,变异系数分别为0.04、0.06、0.04、0.05;总钾含量的变化范围分别为13.04~15.20 g·kg-1、14.83~17.06 g·kg-1、13.25~17.72 g·kg-1、12.75~15.95 g·kg-1,变异系数分别为0.02、0.02、0.03、0.04。对比4种类型样地,总磷无明显差异,有机碳、总氮具有明显差异。

|

图 4 不同土地类型土壤养分箱型图 Fig. 4 Box-plot diagram of soil nutrients of different land types |

从4个样地的土壤养分垂直分布特征来看(图 5),有机碳、总氮、总磷、总钾含量呈现出随土层加深养分含量逐渐降低的变化趋势。金银花地、花椒地、玉米地、草地15~40 cm土层有机碳含量平均值分别是0~15 cm土层的75.30%、56.71%、57.44%、41.24%,总氮含量平均值分别是0~15 cm土层的69.47%、73.13%、73.94%、50.41%,总磷含量平均值分别是0~15 cm土层的84.01%、81.14%、86.34%、80.70%、总钾含量平均值分别是0~15 cm土层的89.13%、94.31%、87.75%、83.32%, 说明土壤养分整体上呈现出表层聚集现象,土壤有机碳、总氮含量的表聚现象尤为明显。

|

图 5 不同土地类型土壤养分垂直分布 Fig. 5 Vertical distribution of nutrients in soil profiles of different land types |

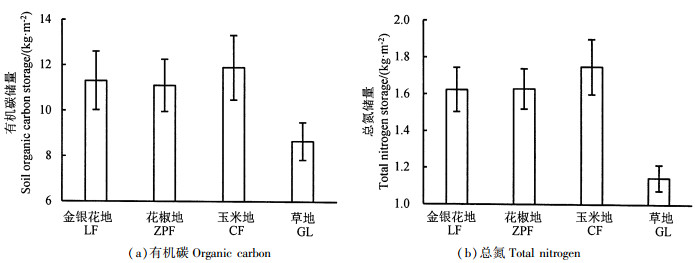

据公式(5)~(6)计算结果,对比了4种土地利用类型土壤剖面的总氮与有机碳储量(图 6),土壤有机碳储量大小依次为玉米地>金银花地>花椒地>草地,总氮储量大小依次为玉米地>花椒地>金银花地>草地。玉米地土壤有机碳、总氮储量显著较大(P<0.05),金银花地与花椒地之间的土壤有机碳、总氮储量差异不显著(P>0.05),草地土壤有机碳、总氮储量显著较小(P<0.05)。

|

图 6 不同土地类型土壤有机碳与总氮储量 Fig. 6 Soil organic carbon and total nitrogen reserves of different land types |

土壤理化性质相关性如表 2所示,4种土地利用类型中土壤总孔隙度、有机碳、总氮、总磷、总钾含量呈正相关(R>0.6,P<0.01),表明五者的土壤剖面分布规律具有相似性;而土壤容重与养分含量呈负相关(R>0.5,P<0.01),表明土壤容重越高养分含量越低。由此可见,表层土壤疏松能够促进土壤养分循环与富集;下层土壤致密会制约土壤养分的垂直迁移。

| 因素 Factor |

土壤容重 Bulk density |

总孔隙度 Total porosity |

有机碳 Organic carbon |

总氮 Total nitrogen |

总磷 Total phosphorus |

总钾 Total potassium |

| 土壤容重Bulk density | 1 | |||||

| 总孔隙度Total porosity | -0.757** | 1 | ||||

| 有机碳Organic carbon | -0.528** | 0.620** | 1 | |||

| 总氮Total nitrogen | -0.544** | 0.717** | 0.921** | 1 | ||

| 总磷Total phosphorus | -0.687** | 0.591** | 0.822** | 0.713** | 1 | |

| 总钾Total potassium | -0.583** | 0.680** | 0.615** | 0.698** | 0.557** | 1 |

| 注:**代表相关性极显著(P<0.01)。Note: ** indicates the correlations were extremely significant (P<0.01). | ||||||

魏兴萍[12]在重庆石漠化地区的137Cs调查结果显示,土壤侵蚀模数从大到小顺序依次为耕地>林地>灌丛;蒋忠诚等[7]利用径流小区监测和137Cs示踪技术对石漠化治理区的不同土地类型下的土壤侵蚀模数进行了计算,结果表明耕地的土壤侵蚀模数最大,林地次之,草地最小;陆树华等[23]的研究结论与之一致。多数学者认为,在喀斯特石漠化地区非耕作地或未扰动土地中,137Cs主要富集于土层表面0~5 cm中[24],而耕作侵蚀与水力侵蚀是137Cs在土壤剖面中再分布的主要原因[25-26]。本研究发现,花椒地与金银花地土壤剖面137Cs分布与土壤侵蚀量较为相似,两者面积比活度低于背景值,说明土壤侵蚀与耕作方式具有相似性。花椒与金银花在前期种植过程中,土壤扰动主要集中在土层0~20 cm范围内,这与图 1中两处样地土壤剖面137Cs比活度分布规律一致。金银花地的土壤侵蚀量比花椒地小,这可能与金银花的植物属性及生长特性有关:金银花属藤本植物,匍匐生长能力强,土地的覆盖面积大,能有效抵挡降雨对土壤的溅蚀,从而降低土壤的流失;此外,已有相关研究对比了本研究区金银花地和花椒地土壤抗冲性与抗蚀性能力,结果显示金银花地均优于花椒地[27],佐证了本研究的观点。玉米地土壤剖面137Cs分布在土层0~25 cm范围,且分布相对均匀,这与其耕作深度具有一致性,表明同时存在土壤侵蚀和人为耕作侵蚀;该区的玉米生长周期较短(一年一季),玉米地因长期受到翻耕频率的影响,土壤扰动频繁,导致表层土壤较为松散,容重降低,总孔隙度增大,耕作侵蚀率增加;加之研究区雨季降雨量大,土壤松动易发生水土流失,导致137Cs面积比活度远低于背景值,土壤侵蚀量相对较大。植被覆盖度是影响水土流失重要因素之一[10],本研究中草地的面积比活度最大,土壤侵蚀量最小。草地植被覆盖度高,生长过程中基本不受耕作活动的影响,土壤扰动较小,有效提升土壤抗侵蚀能力[28],因而137Cs吸附在土壤中不易发生迁移,这与LUO et al[26]的研究结论一致。

3.2 石漠化治理区不同土地类型对土壤理化性质特征的影响研究结果表明,4种土地利用类型样地的表层土壤容重较小,总孔隙度较大,说明此部位为淋溶层,疏松多孔,通透性较好。值得注意的是,土层0~5 cm相对下层(5~10 cm)的土壤容重较高、总孔隙度较小,原因为表层土壤相对下层更易受到风化作用的影响;此外,本次采样时间为4月,此时表土经历了冬季的干冷气候影响,且长期无强降雨事件,导致表层土壤板结。深层土壤容重较大,总孔隙度较小,说明下层为土壤淀积层,结构致密,通透性较差。对比而言,玉米地受长期翻耕影响,导致表层土壤松散,容重降低,且总孔隙度较大;而金银花地与花椒地长期无翻耕行为,表层土壤较为紧实,容重相对较大,总孔隙度相对较小;草地土壤表层根系密集,且扰动影响较小,因而表层土壤总孔隙度最小。柏勇等[29]研究发现,经果林种植能有效改善石漠化地区的土壤结构,对石漠化治理具有积极意义。鲍乾等[27]研究认为,相对于荒草地,种植花椒与金银花能够提高土壤总孔隙度,改善土壤物理质量,这与本研究结果具有相似性。

风化、淋溶、生物循环、根系分布对土壤养分的剖面垂直分布有着重要影响[30]。本研究结果显示,4种土地利用类型的土壤有机碳、总氮、总磷、总钾含量随土层深度增加而递减,土壤养分的垂直分布情况呈现出明显的表聚现象。表层土壤结构松散,有利于微生物活动与有机物分解;植物根系通过吸收土壤养分,转化成枯枝落叶等凋落物的形式返还至土壤表面;此外,凋落物被土壤微生物分解转化为养分后首先对土壤表层补给,再随降雨淋溶作用转换为土壤水分逐步向深层土壤转移,而下层土壤紧实,不利于土壤养分的传输与聚集,同时深层土壤受母质的影响(养分含量低),导致表层土壤养分聚集并垂直向下递减。符裕红等[14]研究认为,喀斯特地区土壤养分的表聚现象在土层0~15 cm处较为明显;此外,由于喀斯特地区的富钙性,磷在土壤中以稳定的磷酸钙化合物存在而不易迁移,导致出现表聚现象,以上观点与本研究结果一致。

已有研究证实,石漠化治理对土壤碳汇具有积极的作用,人为活动对不同土地类型中养分的输入与吸收影响存在较大差异[31]。通常137Cs与土壤有机碳、总氮分布具有良好的相关性,代表了土壤侵蚀与养分流失[32]。而在本研究中,4种土地利用类型的土壤侵蚀与有机碳、总氮的垂直分布相关性不显著,这可能与人为活动有关。玉米轮番耕作过程中施肥频繁,土壤中摄入了大量养分,导致土壤有机碳、总氮储量增加;与此同时,每年玉米收获后当地农民将秸秆在田间进行焚烧,在夏季高温与降雨作用下,由于土壤表层的微生物活性强烈,将此部分转化为有机质重新归还土壤表层,因而土壤有机碳、总氮储量在4种土地利用类型中最大。草地长期撂荒,根系密集导致土壤透气与透水性较差,根系呼吸与微生物活性较差,不利于有机质向土壤输入,有机碳、总氮储量相对较低。金银花与花椒地土壤有机碳、总氮储量差异不显著(P>0.05),原因为两者在生长过程中土壤扰动相对较小,基本只依赖于枯枝落叶在土壤表层的分解转换为有机质进而对土壤进行补给,土壤养分储量较为稳定。

4 结论耕作活动是影响不同土地类型土壤侵蚀差异的主要因素,金银花地、花椒地、草地土壤剖面137Cs比活度分布存在表层富集现象,而玉米地的土壤剖面分布较为均匀;土壤侵蚀模数从大到小依次为玉米地>花椒地>金银花地>草地。

4种土地利用类型土层5 cm以下容重逐渐增大,而总孔隙度变化趋势与之相反。表层0~15 cm土壤容重大小依次为金银花地>花椒地>草地>玉米地;总孔隙度大小依次为玉米地>花椒地>金银花地>草地。金银花地、花椒地、玉米地、草地15~40 cm土层容重的平均值分别是0~15 cm土层的111.90%、110.30%、108.26%、112.39%,总孔隙度的平均值分别是0~15 cm土层的88.06%、89.80%、85.79%、91.06%。4种土地利用类型的土壤养分均存在表聚现象,土壤总氮、有机碳在15 cm以下土层变化不明显。土壤总孔隙度、有机碳、总氮、总磷、总钾含量的土壤剖面分布规律具有相似性,不同土地类型对土壤剖面的总氮与有机碳储量的影响具有明显差异,总氮储量大小依次为玉米地>花椒地>金银花地>草地,有机碳储量大小依次为玉米地>金银花地>花椒地>草地。

| [1] |

QUINTON J N, GOVERS G, VAN OOST K, et al. The impact of agricultural soil erosion on biogeochemical cycling[J]. Nature Geoscience, 2010, 3(5): 311-314. DOI:10.1038/ngeo838 |

| [2] |

BORRELLI P, ROBINSON D A, FLEISCHER L R, et al. An assessment of the global impact of 21st century land use change on soil erosion[J]. Nature Communications, 2017, 8(1): 2013. DOI:10.1038/s41467-017-02142-7 |

| [3] |

熊康宁, 李晋, 龙明忠. 典型喀斯特石漠化治理区水土流失特征与关键问题[J]. 地理学报, 2012, 67(7): 878-888. |

| [4] |

MENZEL R G. Transport of strontium-90 in runoff[J]. Science, 1960, 131(3399): 499-500. DOI:10.1126/science.131.3399.499 |

| [5] |

YAMAGATA N, MATSUDA S, KODAIRA K. Run-off of caesium-137 and strontium-90 from rivers[J]. Nature, 1963, 200(4907): 668-669. |

| [6] |

李豪, 张信宝, 文安邦, 等. 喀斯特峰丛洼地泥沙堆积的137Cs示踪研究:以丫吉试验场为例[J]. 地球与环境, 2016, 44(1): 57-63. |

| [7] |

蒋忠诚, 罗为群, 邓艳, 等. 岩溶峰丛洼地水土漏失及防治研究[J]. 地球学报, 2014, 35(5): 535-542. |

| [8] |

JAGUE E A, SOMMER M, SABY N P A, et al. High resolution characterization of the soil organic carbon depth profile in a soil landscape affected by erosion[J]. Soil and Tillage Research, 2016, 156: 185-193. DOI:10.1016/j.still.2015.05.014 |

| [9] |

SU Z A, XIONG D H, DENG W, et al. 137Cs tracing dynamics of soil erosion, organic carbon, and total nitrogen in terraced fields and forestland in the Middle Mountains of Nepal[J]. Journal of Mountain Science, 2016, 13(10): 1829-1839. DOI:10.1007/s11629-015-3581-z |

| [10] |

LI Z W, LIU C, DONG Y T, et al. Response of soil organic carbon and nitrogen stocks to soil erosion and land use types in the Loess hilly-gully region of China[J]. Soil and Tillage Research, 2017, 166: 1-9. DOI:10.1016/j.still.2016.10.004 |

| [11] |

魏兴萍, 谢世友, 张志伟, 等. 重庆南平镇岩溶槽谷区不同土地利用类型地表水土流失[J]. 农业工程学报, 2011, 27(6): 42-46. DOI:10.3969/j.issn.1002-6819.2011.06.008 |

| [12] |

魏兴萍. 基于同位素法监测岩溶槽谷区山坡土壤侵蚀和养分流失[J]. 农业工程学报, 2013, 29(22): 128-136. DOI:10.3969/j.issn.1002-6819.2013.22.015 |

| [13] |

秦仕忆, 喻阳华, 邢容容, 等. 黔西北地区优势树种根区土壤养分特征[J]. 森林与环境学报, 2019, 39(2): 135-142. |

| [14] |

符裕红, 彭琴, 李安定, 等. 喀斯特石灰岩产状地下生境的土壤质量[J]. 森林与环境学报, 2017, 37(3): 353-359. |

| [15] |

景宜然, 邓湘雯, 邓东华, 等. 湘西南不同石漠化程度土壤理化性质及相关性分析[J]. 水土保持学报, 2016, 30(1): 189-195. |

| [16] |

李开萍, 刘子琦, 李渊, 等. 贵州毕节地区不同石漠化程度土壤理化性质特征[J]. 水土保持学报, 2017, 31(4): 205-210. |

| [17] |

鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M]. 北京: 中国农业科技出版社, 2000: 18-96.

|

| [18] |

SUTHERLAND R A, DE JONG E. Estimation of sediment redistribution within agricultural fields using caesium-137, Crystal Springs, Saskatchewan, Canada[J]. Applied Geography, 1990, 10(3): 205-221. DOI:10.1016/0143-6228(90)90022-H |

| [19] |

ZHANG X B, HIGGITT D L, WALLING D E. A preliminary assessment of the potential for using caesium-137 to estimate rates of soil erosion in the Loess Plateau of China[J]. Hydrological Sciences Journal, 1990, 35(3): 243-252. DOI:10.1080/02626669009492427 |

| [20] |

张信宝, 白晓永, 李豪, 等. 西南喀斯特流域泥沙来源、输移、平衡的思考:基于坡地土壤与洼地、塘库沉积物137Cs含量的对比[J]. 地球与环境, 2017, 45(3): 247-258. |

| [21] |

XU L, HE N P, YU G R. Methods of evaluating soil bulk density:impact on estimating large scale soil organic carbon storage[J]. Catena, 2016, 144: 94-101. DOI:10.1016/j.catena.2016.05.001 |

| [22] |

DENG L, WANG K B, CHEN M L, et al. Soil organic carbon storage capacity positively related to forest succession on the Loess Plateau, China[J]. Catena, 2013, 110: 1-7. DOI:10.1016/j.catena.2013.06.016 |

| [23] |

陆树华, 李先琨, 徐广平, 等. 基于Cs-137示踪的西江流域典型丘陵坡地土壤侵蚀研究[J]. 水土保持学报, 2016, 30(2): 38-43. |

| [24] |

冯腾, 陈洪松, 张伟, 等. 桂西北喀斯特坡地土壤137Cs的剖面分布特征及其指示意义[J]. 应用生态学报, 2011, 22(3): 593-599. |

| [25] |

XIONG K, YIN C, JI H B. Soil erosion and chemical weathering in a region with typical karst topography[J]. Environmental Earth Sciences, 2018, 77(13): 500. DOI:10.1007/s12665-018-7675-0 |

| [26] |

LUO W Q, JIANG Z C, YANG Q Y, et al. The features of soil erosion and soil leakage in karst peak-cluster areas of Southwest China[J]. Journal of Groundwater Science and Engineering, 2018, 6(1): 18-30. |

| [27] |

鲍乾, 杨瑞, 李万红, 等. 喀斯特高原峡谷区不同恢复模式的土壤生态效应[J]. 水土保持学报, 2017, 31(3): 154-161. |

| [28] |

李会, 周运超, 刘娟, 等. 喀斯特土壤抗蚀性对不同土地利用方式的响应[J]. 中国水土保持科学, 2015, 13(5): 16-23. DOI:10.3969/j.issn.1672-3007.2015.05.003 |

| [29] |

柏勇, 杜静, 杨婷婷, 等. 不同水土保持措施对石漠化区水土流失的影响[J]. 中国水土保持科学, 2018, 16(2): 103-110. |

| [30] |

JOBBÁGY E G, JACKSON R B. The distribution of soil nutrients with depth:global patterns and the imprint of plants[J]. Biogeochemistry, 2001, 53(1): 51-77. DOI:10.1023/A:1010760720215 |

| [31] |

黄先飞, 周运超, 张珍明. 喀斯特石漠化区不同土地利用方式下土壤有机碳分布特征[J]. 水土保持学报, 2017, 31(5): 215-221. |

| [32] |

魏兴萍, 袁道先, 谢世友. 运用137Cs与土壤营养元素探讨重庆岩溶槽谷区山坡土壤的流失和漏失[J]. 水土保持学报, 2010, 24(6): 16-19. |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39