文章信息

- 余玉洋, 王银苹, 秦奋, 郭鹏飞

- YU Yuyang, WANG Yinping, QIN Fen, GUO Pengfei

- 河南省植被覆盖指数变化及其对气候的响应

- Vegetation index change and its response to climate in Henan Province

- 森林与环境学报,2019, 39(3): 280-286.

- Journal of Forest and Environment,2019, 39(3): 280-286.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2019.03.008

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-09-12

- 修回日期: 2019-01-29

2. 黄河中下游数字地理技术教育部重点实验室, 河南 开封 475004

2. Key Laboratory of Geospatial Technology for Middle and Lower Yellow River Regions, Ministry of Education, Kaifeng, Henan 475004, China

植被是陆地生态系统的重要组成部分,具有明显的年际和季节变化特点,是连接大气、土壤的自然纽带,在保持土壤、调节大气和维持生态系统稳定等方面具有十分重要的作用[1]。中分辨率成像光谱仪(moderate-resolution imaging spectroradiometer, MODIS)传感器获取的数据覆盖范围广、时间分辨率高并且数据免费,因此成为长时间序列植被覆盖年际变化研究的数据源[2]。

目前国内外有很多学者对植被变化与气候因子之间的关系做了研究,已有研究[3-4]发现,气候、海拔、土壤等因素对该区域的植被生长有明显的相关性,并且植被覆盖度在这些指标中具有明显的差异性。归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)是基于植物所表现出来的光谱特征,在一定程度上代表地表植被覆盖度变化。针对我国而言,己有的研究大多数是对大尺度的地理单元进行分析[5-10],通过对中国北部植被覆盖度的研究发现,中国北部的NDVI受气温的影响要大于降水量[11];对冻土的研究发现,在冻土区植被生长季平均NDVI呈显著增加趋势[12];对西南地区NDVI时空动态变化的研究发现,绝大部分地区NDVI与温度呈正相关,与降水量以负相关为主[13-14]。上述研究可以看出,植被覆盖度的变化与气候因子具有一定的相关性,而针对河南省长时间序列的植被覆盖度与气候之间的关系还鲜见报道。

河南省地处我国南北气候过渡带,由于特殊的地理环境,河南省成为了全国主要粮食生产基地。鉴于此,本研究基于MODIS-NDVI数据集和河南省以及周围34个气象站点数据,对河南省植被变化及其主要气候因子的关系进行分析,探讨河南省2000—2015年植被覆盖度的时空分布特征以及变化趋势,在此基础上通过偏相关分析得出河南省植被覆盖度与气候之间的相关性以及不同植被类型对降水量和气温的响应。通过对河南省植被覆盖度动态监测可以了解到地表植被覆盖的相关信息和植被在时间和空间上的变化规律,在当今生态环境下研究植被的动态变化显得尤为重要。

1 数据与方法 1.1 研究区概况河南省地处我国中部,北纬31°23′~36°22′,东经110°21′~116°39′,东西跨越我国地势的二三阶梯,地势西高东低。该地属亚热带与暖温带的过渡地带,冬季和夏季海陆温差较大,风向随季节的变化而变化。河南省的年平均降水量整体上处于下降的趋势,16 a的年平均降水量为772 mm,最高值是2003年的1 105 mm,最低值是2001年的556 mm,近几年降水量呈现上升趋势,但总体上低于平均值;而气温处于上升趋势,年平均气温的平均值为14.49 ℃,气温最高值是2013年的15.17 ℃,最低值是2003年的13.73 ℃,16 a间气温波动幅度较小,最低值和最高值之间相差1.44 ℃。冬半年(10—3月)受强盛的大陆性气流控制,多偏北风,雨量较少,夏半年(4—9月)受强盛的海洋气流影响,多偏南风,气温较高,雨量较充沛。多种多样的自然和气候条件为生物的生存和演化提供了丰富的生态环境,加上河南省历史悠久的地质条件形成了河南省丰富的生物多样性。

1.2 数据来源及处理 1.2.1 归一化植被指数数据归一化植被指数(NDVI)数据来源于美国国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration, NASA)提供的MOD13Q1 NDVI产品,空间及时间分辨率分别为250 m和16 d。采用最大值合成法(maximum value composite,MVC)获取2000—2015年逐月的NDVI数据,以有效地去除云、大气和太阳高度角等产生的影响[15],利用均值法获取逐年平均NDVI值,可以有效地消除极端年份对植物生长的影响。

1.2.2 植被数据和气象数据河南省的植被类型数据来源于中国科学院资源环境科学数据中心(http://www.resdc.cn)编制的《1:1 000 000中国植被图集》,河南省植被类型分为栽培植被(两年三熟或一年两熟旱作和落叶果树园)、沼泽、灌丛、草丛、草甸、针叶林、阔叶林、其他(河流、未利用地)8个一级类。气候数据来源于中国气象科学数据共享服务网(http://data.cma.gov.cn/)提供的2000—2015年河南省以及周围34个气象站点的气象数据。

1.3 研究方法为了更加准确地分析降水量和气温对NDVI的影响,采取偏相关分析,在计算降水量对NDVI的影响时,先不考虑气温的因素,同样计算气温对NDVI的影响时,也不考虑降水量的因素。

| $ {R_{{\rm{XY}}, {\rm{Z}}}} = \frac{{{R_{{\rm{XY}}}} - {R_{{\rm{XZ}}}}{R_{{\rm{YZ}}}}}}{{\sqrt {\left( {1 - R_{{\rm{XZ}}}^2} \right)\left( {1 - R_{{\rm{YZ}}}^2} \right)} }} $ | (1) |

式中:RXY, Z表示将气温固定后降水量与NDVI的偏相关系数;RXY表示降水量与NDVI的相关系数;RXZ表示NDVI与气温的相关系数;RYZ表示降水量与气温的相关系数。同样也可以得到将降水量固定后,气温与NDVI的偏相关系数。

同时为了确定偏相关系数的可信度,要对偏相关进行t检验,公式如下:

| $ t = \frac{{{R_{{\rm{XY}}, {\rm{Z}}}}}}{{\sqrt {\frac{{1 - R_{{\rm{XY}}, {\rm{Z}}}^2}}{{n - m - 1}}} }} $ | (2) |

式中:t表示检验统计量;RXY, Z表示偏相关系数;n表示样本数;m表示自变量个数。

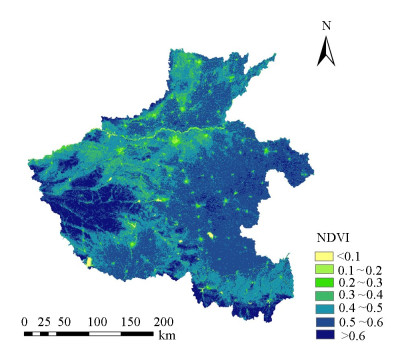

2 结果与分析 2.1 年平均归一化植被指数的空间分布特征2000—2015年河南省的年平均NDVI空间分布图如图 1所示。从图 1中可以看出,河南省的NDVI空间分布呈现出西部、东部、东南部较高,中部和北部较低的特征。由于西部为山地丘陵区,其主要植被覆盖类型为森林和草丛,并且通过退耕还林还草的生态工程的实施,加快森林、湿地、流域、农田、城市五大生态系统建设等国家政策的实施也会使植被覆盖状况变好,具有较高的NDVI值;东部地区主要是平原,农作物种植面积广泛,NDVI值主要集中在0.4~0.5之间;南部地区主要是湿润气候,降水较多,植被和农作物的种植使得南部地区有较高的NDVI值。NDVI值小于0.1的无植被覆盖区域主要分布在河南省中西部的河流、湖泊、水库。对河南省16 a的NDVI平均值进行分级统计表明:0.1~0.4低植被区域占11%,大于0.4的占89%。其中0.4~0.5的区域占33%,0.5~0.6的区域占47%,大于0.6的区域占9%。

|

图 1 2000—2015年年平均归一化植被指数的空间分布 Fig. 1 Average annual NDVI spatial distribution of Henan Province from 2000 to 2015 |

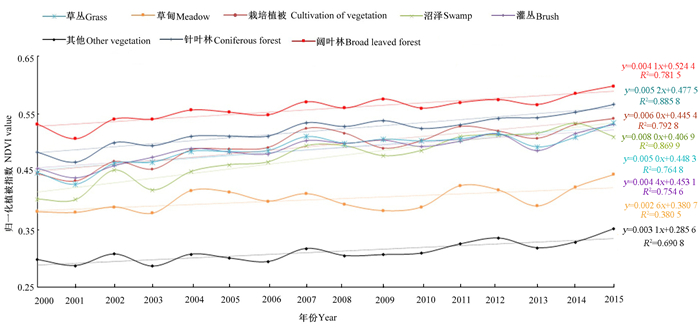

对河南省2000—2015年不同植被类型的年平均NDVI值求均值,得到16 a不同植被类型的年际变化特征。河南省2000—2015年不同植被类型的NDVI值的年际变化如图 2所示,8种植被类型的NDVI值在这16 a中都呈现不同变化趋势,其中沼泽的变化幅度最大为0.13,草甸的变化幅度最小为0.06。从整体上看,8种植被类型的NDVI值在2000—2001年都呈现下降的趋势,2001—2007年呈现不同波动幅度的上升,2007—2009年又出现下降,2009—2011年不同程度上升,2011—2013年下降,2013—2015年上升,基本上都是2001年为最低值,2015年为最高值。

|

图 2 2000—2015年不同植被类型归一化植被指数年际变化 Fig. 2 Annual variation of NDVI of different vegetation types in Henan Province from 2000 to 2015 |

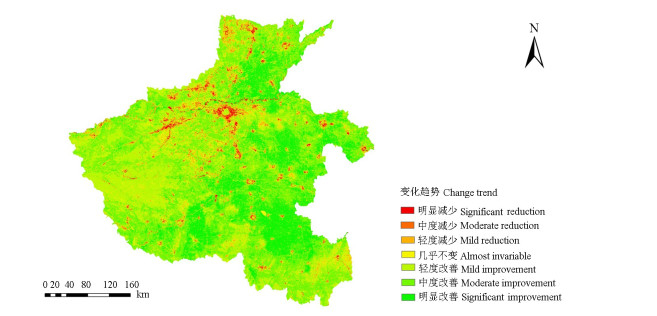

在趋势斜率法的基础上计算河南省2000—2015年植被NDVI空间变化趋势,并根据斜率的变化范围[16-17]将趋势斜率(S)分为7个等级,分别为明显减少(S≤-0.01)、中度减少(-0.01 < S≤-0.005)、轻度减少(-0.005 < S≤-0.001)、几乎不变(-0.001 < S≤0.001)、轻度改善(0.001<S≤0.005)、中度改善(0.005<S≤0.01)和明显改善(0.01<S),2000—2015年河南省植被年平均NDVI空间变化趋势如图 3所示。

|

图 3 2000—2015年年平均归一化植被指数的空间变化趋势 Fig. 3 Annual NDVI changes in Henan Province from 2000 to 2015 |

由于受植被类型、气候、地形、城市化因素的综合影响,2000—2015年河南省植被年平均NDVI空间变化趋势总体呈现东部和西部较高而中部较低的特点。从图 3中可以看出,整个河南省植被改善的区域要明显大于植被减少的区域。强烈减少的区域主要散落在河南省的中部偏北地区如新乡市中部,焦作市北部以及安阳市的林州地区等太行山区一带,还有一些主要包括黄河沿岸的灌溉沟渠的建设及各省辖市的建成区等。稳定不变的区域主要分布在郑州市南部、焦作市东南部、洛阳市南部、平顶山市北部、南阳市西北部和信阳市东部。植被明显改善的区域主要分布在河南省西部山区以及东部的平原地区。

2.4 气候因子与归一化植被指数的月时间序列响应河南省植被NDVI值与该月的降水量、气温有一定的关联性,植被覆盖变化是两者共同作用的结果。但是植物生长发育在不同地区和不同时间与气候的响应是有一定差异的,而且植被的生长是一个缓慢的过程,所以NDVI对气候因子的响应具有一定的滞后性,这种滞后期一般为1~2个月,通过SPSS软件可以得出河南省2000—2015年192个月的降水量以及气温与对应月份以及滞后1~2个月的不同植被类型NDVI的相关系数,可以得到河南省不同植被类型的NDVI值在2000—2015年对降水量和气温的响应性关系(表 1、表 2)。

| 时间 Time |

栽培植被 Cultivation of vegetation |

沼泽 Swamp |

灌丛 Brush |

草丛 Grass |

草甸 Meadow |

针叶林 Coniferous forest |

阔叶林 Broad-leaved forest |

其他 Other vegetation |

| 当月 Current month |

0.663** | 0.611** | 0.762** | 0.543** | 0.699** | 0.724** | 0.734** | 0.753** |

| 滞后1个月 A month behind schedule |

0.484** | 0.456** | 0.627** | 0.614** | 0.481** | 0.647** | 0.616** | 0.610** |

| 滞后2个月 Two months behind schedule |

0.036 | 0.021 | 0.284** | 0.248** | 0.059 | 0.363** | 0.308** | 0.232** |

| 注:**表示通过0.01置信度检验,*表示通过0.05置信度检验。Note: ** indicates a 0.01 confidence test, * indicates a 0.05 confidence test. | ||||||||

| 时间 Time |

栽培植被 Cultivation of vegetation |

沼泽 Swamp |

灌丛 Brush |

草丛 Grass |

草甸 Meadow |

针叶林 Coniferous forest |

阔叶林 Broad-leaved forest |

其他 Other vegetation |

| 当月 Current month |

0.749** | 0.759** | 0.948** | 0.932** | 0.785** | 0.952** | 0.944** | 0.923** |

| 滞后1个月 A month behind schedule |

0.557** | 0.535** | 0.851** | 0.805** | 0.653** | 0.832** | 0.831** | 0.805** |

| 滞后2个月 Two months behind schedule |

0.198** | 0.153** | 0.531** | 0.461** | 0.329** | 0.479** | 0.476** | 0.467** |

| 注:**表示通过0.01置信度检验,*表示通过0.05置信度检验。Note: ** indicates a 0.01 confidence test, * indicates a 0.05 confidence test. | ||||||||

从表 1可以看出,2000—2015年河南省8种植被类型对降水量的最大响应都在当月,而且相关系数都过了0.01显著性检验,相关系数高低依次是灌丛>其他>阔叶林>针叶林>草甸>栽培植被>沼泽>草丛。8种植被类型滞后期1个月来看,相关系数都通过了0.01显著性检验,但没有当月的高,相关系数高低依次为针叶林>灌丛>阔叶林>草丛>其他>栽培植被>草甸>沼泽。滞后期2个月有沼泽、栽培植被和草甸没有通过0.01显著性检验,其余都通过了显著性检验,相关系数较当月和滞后1个月减小。同样8种植被类型对气温的相关系数(表 2)的最大响应也是在当月,在当月的显著性水平都通过了0.01显著性检验,其他、灌丛、草丛、针叶林以及阔叶林的相关系数都在0.9以上,相关系数高低依次为针叶林>灌丛>阔叶林>草丛>其他>草甸>沼泽>栽培植被,相关系数在逐渐减小。

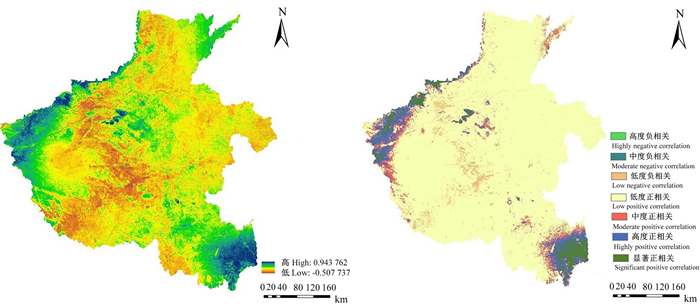

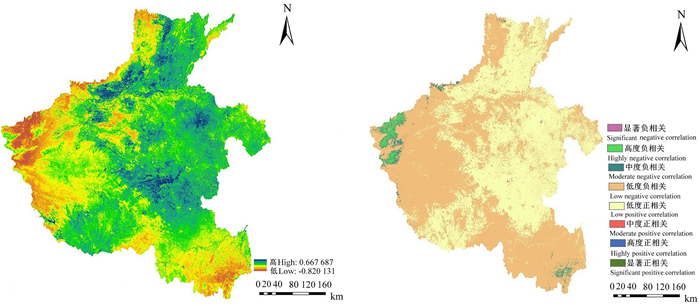

2.5 气候因子与归一化植被指数的空间相关性分析根据河南省16 a的年平均NDVI值以及相应年份的降水量和气温数据, 在偏相关分析的基础上得到河南省植被NDVI值与降水量、气温的空间相关性,根据偏相关T检验临界值表将t值分为8个等级,分别为显著负相关(t≤-3.012)、高度负相关(-3.012 < t≤-2.160)、中度负相关(-2.160 < t≤-1.771)、低度负相关(-1.771 < t≤0)、低度正相关(0 < t≤1.771)、中度正相关(1.771 < t≤2.160)、高度正相关(2.160 < t≤3.012)、显著正相关(t>3.012)。年平均NDVI值与降水量的偏相关及显著性分布如图 4所示,河南省年平均NDVI值与降水量的空间相关系数在-0.50~0.94之间,正相关像元所占比例为97.52%,其中4.81%、5.06%、2.71%的像元分别通过了P < 0.1、P < 0.05和P < 0.01显著性检验。有84.95%的像元处于低度正相关,除西部的三门峡市、南部的信阳市外其它区域都处于低度正相关的态势;有12.57%的像元相关性较高,其中显著正相关为2.71%,主要以块状的形式集中在信阳市的固始县、潢川县和商城县3县的交界地带、三门峡市的灵宝市和卢氏县,植被类型以针叶林、阔叶林为主;有2.48%的像元处于低度负相关,主要在平顶山市的叶县、鲁山县、宝丰县、南阳市的淅川县和邓州县。年平均NDVI值与气温的偏相关及显著性分布如图 5所示,河南省植被NDVI值与气温的空间相关系数在-0.82~0.66之间,正相关像元所占比例为41.48%,有0.08%和0.01%的像元分别通过了P < 0.1和P < 0.05显著性检验。有41.39%像元处于低度正相关,主要分布在河南省的东部和西南部,植被类型为栽培植被;56.22%像元处于低度负相关水平,集中在驻马店市、信阳市;2.25%像元负相关系数较高,集中在三门峡市的灵宝市、卢氏县和陕县。总体来看,河南省年平均NDVI值与降水量的相关系数要高于气温的,表明河南省年平均NDVI值受降水量的影响比受气温的影响要显著。

|

(a)与年平均降水量的偏相关性(b)与年平均降水量显著性检验 Partial correlation with annual mean precipitation Annual mean precipitation and NDVI significance test 图 4 年平均归一化植被指数值与年平均降水量的偏相关及显著性分布 Fig. 4 Correlation and significant distribution of annual NDVI with precipitation |

|

(a)与年平均气温的偏相关性 (b)与年平均气温显著性检验 Partial correlation with annual mean temperature Annual mean temperature and NDVI significance test 图 5 年平均归一化植被指数值与年平均气温的偏相关及显著性分布 Fig. 5 Correlation and significant distribution of annual NDVI with temperature |

植被覆盖变化是自然因素与人为因素综合作用的结果,在短期内人类活动影响较为明显,而长期来看,自然因素对植被的变化还是很具有影响力的[18],植被的生长需要降水的滋润和适宜的温度,所以在自然因素中降水量和气温因子又起到了关键的作用。随着生态环境政策的实施,政府通过大力提倡林业生态建设,实施山水林田湖草生态保护和修复,开展国土绿化行动,强化湿地保护和恢复,完善天然林保护制度,扩大退耕还林,加快森林、湿地、流域、农田、城市5大生态系统建设,促使植被状况得到很好的恢复,促进生态环境良性循环。本研究以遥感多时相数据为基础,在像元尺度和时间尺度上探究河南省植被变化与降水量、气温的响应关系,有助于更好地理解和模拟生态系统的动态变化特性,揭示气候变化与植被覆盖变化之间的相互关系,同时在一定程度上丰富和补充了河南省植被覆盖变化及其与气候因子关系方面的研究工作。而本研究只考虑了气候因子对植被的影响,忽略了人类活动因素,如何量化人类活动对植被的影响,是以后研究的一个重点。

本研究以遥感多时相数据为基础,在像元尺度和时间尺度上探究河南省植被变化及趋势,并探究了不同的植被类型与降水量和气温的偏相关及显著性分布,河南省的NDVI空间分布呈现出西部、东部、东南部高和中部和北部低的特征。植被覆盖状况改善的区域占植被覆盖总面积的88.08%;稳定不变即没有发生显著变化的区域占5.51%;植被减少的区域仅占6.31%。总体呈现东部和西部较高而中部较低的特点。2000—2015年8种植被类型对降水量和气温的最大响应都在当月,而且相关系数都过了0.01显著性检验。此外,从NDVI与降水量和气温的空间相关性来看,降水量的空间相关系数在-0.50~0.94之间,正相关像元所占比例为97.52%,NDVI与气温的空间相关系数在-0.82~0.66之间,正相关像元所占比例为41.48%,与降水量的空间相关系数要高于气温的,表明降水量是河南省植被生长的最主要限制因素。

| [1] | 范娜, 谢高低, 张昌顺, 等. 2001年至2010年澜沧江流域植被覆盖动态变化分析[J]. 资源科学, 2012, 34(7): 1222–1231. |

| [2] | 袁丽华, 蒋卫国, 申文明, 等. 2000-2010年黄河流域植被覆盖的时空变化[J]. 生态学报, 2013, 33(24): 7798–7806. |

| [3] | BOKHORST S, TOMMERVIK H, CALLAGHAN T V, et al. Vegetation recovery following extreme winter warming events in the sub-arctic estimated using NDVI from remote sensing and handheld passive proximal sensors[J]. Environmental & Experimental Botany, 2012, 81: 18–25. |

| [4] | WEN D. Altitudinal patterns and controls of plant and soil nutrient concentrations and stoichiometry in subtropical China[J]. Scientific Reports, 2016, 6: 24261. DOI:10.1038/srep24261 |

| [5] | 朴世龙, 方精云. 1982-1999年我国陆地植被活动对气候变化响应的季节差异[J]. 地理学报, 2003, 58(1): 119–125. DOI:10.3321/j.issn:0375-5444.2003.01.014 |

| [6] | 李霞, 李晓兵, 陈云浩, 等. 中国北方草原植被对气象因子的时滞响应[J]. 植物生态学报, 2007, 31(6): 1054–1062. |

| [7] | 王宏, 李霞, 李晓兵, 等. 中国东北森林气象因子与NDVI的相关关系[J]. 北京师范大学学报(自然科学版), 2005, 41(4): 425–430. DOI:10.3321/j.issn:0476-0301.2005.04.027 |

| [8] | WANG J, MENG J J, CAI Y L. Assessing vegetation dynamic impacted by climate change in the southwestern karsts region of China with AVHRR NDVI and AVHRR NPP timeseries[J]. Environmental Geology, 2008, 54: 1185–1195. DOI:10.1007/s00254-007-0901-9 |

| [9] | 崔晓临, 白红英, 尚小清. 基于MODISNDVI的秦岭地区植被覆盖变化研究[J]. 西北大学学报(自然科学版), 2012, 42(6): 1021–1026. DOI:10.3969/j.issn.1000-274X.2012.06.030 |

| [10] | 邓晨晖, 白红英, 高山, 等. 秦岭植被覆盖时空变化及其对气候变化与人类活动的双重响应[J]. 自然资源学报, 2018, 33(3): 425–438. |

| [11] | GONG Z N, ZHAO S Y, GU J Z. Correlation analysis between vegetation coverage and climate drought conditions in North China during 2001-2013[J]. Journal of Geographical Sciences, 2017, 70(2): 717–729. |

| [12] | 郭金停, 胡远满, 熊在平, 等. 中国东北多年冻土区植被生长季NDVI时空变化及其对气候变化的响应[J]. 应用生态学报, 2017, 28(8): 2413–2422. |

| [13] | 张笑鹤.西南地区NDVI和NPP时空动态及其与气候因子相关性分析[D].北京: 中国林业科学研究院, 2011. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-82201-1011247153.htm |

| [14] | 胡玉玺, 李轶鲲, 杨萍. 近15年中国西南地区植被覆盖度动态变化[J]. 国土资源遥感, 2017, 29(3): 128–136. |

| [15] | 朴世龙, 方精云. 最近18年来中国植被覆盖的动态变化[J]. 第四纪研究, 2001, 21(4): 294–302. DOI:10.3321/j.issn:1001-7410.2001.04.002 |

| [16] | 马明国, 王建, 王雪梅. 基于遥感的植被年际变化及其与气候关系研究进展[J]. 遥感学报, 2006, 10(3): 421–431. |

| [17] | 戴声佩, 张勃, 王海军, 等. 基于SPOT NDVI的祁连山草地植被覆盖时空变化趋势分析[J]. 地理科学进展, 2010, 29(9): 1075–1080. |

| [18] | 白建军, 白江涛, 王磊. 2000-2010年陕北地区植被NDVI时空变化及其与区域气候的关系[J]. 地理科学, 2014, 34(7): 882–888. |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39