文章信息

- 喻阳华, 程雯, 钟欣平

- YU Yanghua, CHENG Wen, ZHONG Xinping

- 黔西北地区优势树种适应功能群及其特征

- Adaptive functional groups and their characteristics of dominant tree species in northwestern Guizhou Province

- 森林与环境学报,2019, 39(1): 48-53.

- Journal of Forest and Environment,2019, 39(1): 48-53.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2019.01.009

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-04-12

- 修回日期: 2018-06-24

2. 贵州师范大学国家喀斯特石漠化防治工程技术 研究中心, 贵州 贵阳 550001;

3. 贵州师范大学地理与环境科学学院, 贵州 贵阳 550025

2. State Engineering Technology Institute for Karst Decertification Control, Guizhou Normal University, Guiyang, Guizhou 550001, China;

3. School of Geography and Environmental Science, Guizhou Normal University, Guiyang, Guizhou 550025, China

植物功能群是对环境有相同响应和对主要生态系统过程有相似作用的组合,为研究复杂生态系统提供了一种便捷的方法和途径[1]。由于植物功能群相似的基础就是趋于分享一套关键功能性状,通过把一系列植物归并为不同的功能团体,使复杂生态系统的研究得到简化[2]。植物功能群的研究有助于揭示植物群落的结构和功能,阐明植物群落的多样性特征和演替规律,为植被恢复和重建提供科学依据[3]。因此,引入植物功能群能够把庞大的对象按照一定的性状特征组合进行归类,建立新的研究尺度,功能群多样性的概念被逐步采用[4],能更好地探讨结构与功能的关系。目前,对植物功能群的研究主要集中在草本植物[5-6],乔木和灌木的研究则较少[2]。作为森林建群种和优势种的乔木及灌木,是植物群落的主要构建者,对植物群落的类型、结构、功能和演替方向起主要作用,是生态系统生产力的主要贡献者[3],对其进行研究有利于开展森林生态系统恢复与重建工作。

植物适应性是对其进行科学利用和生态系统修复的前提,适应性修复成为生态修复的重要理论。诸多学者建立了不同的生态适应性指标体系,韩生慧等[7]从抗旱性、抗寒性、耐盐碱性、抗病性的观测,评价了干旱荒漠区几种云杉属植物的生态适应性,筛选出了理想的造林树种;邱帅等[8]测定各项生理指标,采用主成分分析方法测定了7种园林植物对不同基质的干旱适应能力;姬明飞等[9]以宝天曼自然保护区两种藓类物种为研究对象,分析光合生理特征,探讨光合适应能力,为资源保护和利用提供依据;上述研究表明植物生理生态特征与其适应性有密切关系[10]。因此,植物功能性状是评价环境适应性的重要依据[11],影响植物的存活和定居。森林生态系统物种多样性丰富,难以从种群尺度进行资源选育和植物群落结构配置,划分植物适应功能群是简化工作量的重要手段和途径。目前多按照功能型划分植物功能群[12-13],本文拟通过叶片功能性状指标划分植物适应功能群,建立植物与环境的耦合关系,阐明优势树种对生境的适应策略。本文将适应功能群定义为:以植物功能属性为基础,划分植物功能群,并以功能群为基本单位,分析各功能群的属性与适应性特征。

本研究试图以黔西北地区的优势树种为对象,在叶片功能性状分析的基础上,划分适应功能群,阐明不同功能群类型的基本特征,为植物群落优化配置和结构调整等生态系统修复提供理论依据。主要回答如下3个问题:(1)阐明黔西北地区优势树种是如何适应生境的?(2)优势树种可以划分为哪些适应功能群类型?(3)不同植物适应功能群的特征是什么?以期为植物群落构建奠定理论基础。

1 研究区概况研究区位于贵州省毕节市七星关区西部六冲河流域支流区,地理坐标为东经105°02′01″~105°08′09″,北纬27°11′36″~27°16′51″,属喀斯特高原山地生态环境。区内海拔1 600~2 000 m,>10 ℃年积温3 717 ℃,年平均气温约为14. 03 ℃,多年平均降雨量在863 mm,主要集中在7—9月,占全年降雨量的52. 6%,气候总体特征为寒冷、干旱。地貌类型多样,地形破碎,耕地多分布于坡面上、台地和山间谷地,常形成环山梯土和沟谷坝地。有明暗交替的河流,漏斗、盲谷、落水洞、天窗、溶蚀洼地。地带性植被主要为针阔混交林和阔叶林,但是长期以来由于人类取材、伐薪、放牧、开荒等过度干扰,退化植被所占比重较大,灌木林和人工林分布较多。土壤以黄壤为主,部分地区有山地黄棕壤和石灰土[14]。区内社会经济发展水平不高,种植业以马铃薯、玉米为主,养殖业以牛、羊为主,能源以煤炭、薪柴为主,放牧与伐薪是影响森林植被演替的重要人为因素,也是植被恢复的关键限制因子。

2 研究方法 2.1 研究物种选择2016年7—8月,选择自然、开阔的地段,避开受到人为严重干扰的斑块,设置典型样地,大小为20 m×20 m。采用植物群落学调查方法,记录物种名称、数量、冠幅、株高、胸径和地径等数据,在此基础上以重要值为主要排序依据,筛选了代表黔西北地区植物群落的14个优势树种作为研究对象(表 1)。由于研究区属于喀斯特高原山地区,生境特征总体表现为高海拔、干旱、寒冷的特征,加之人为干扰较为剧烈,因此植物群落类型较喀斯特其他地区相对要少,生物多样性丰富度更低。根据调查结果,选取16个典型调查样地中重要值>25%的树种为优势树种,所选取的优势树种基本可以代表所选区域的概况。

| 物种Species | 土壤类型Soil type | 树高Height/m | 生活型Life form |

| 云南松Pinus yunnanensis | 黄壤Yellow soil | 16.0 | 常绿乔木Evergreen arbor |

| 华山松Pinus armandii | 黄壤Yellow soil | 13.8 | 常绿乔木Evergreen arbor |

| 白栎Quercus fabri | 黄壤Yellow soil | 3.0 | 落叶灌木Deciduous shrub |

| 火棘Pyracantha fortuneana | 黄壤Yellow soil | 1.8 | 常绿灌木Evergreen shrub |

| 马桑Coriaria nepalensis | 黄壤Yellow soil | 0.9 | 常绿灌木Evergreen shrub |

| 栓皮栎Quercus variabilis | 黄壤Yellow soil | 2.2 | 落叶灌木Deciduous shrub |

| 川榛Corylus heterophylla | 黄壤Yellow soil | 1.7 | 落叶灌木Deciduous shrub |

| 毛栗Castanea mollissima | 石灰土Lime soil | 3.5 | 落叶灌木Deciduous shrub |

| 杜鹃Rhododendron simsii | 石灰土Lime soil | 3.5 | 常绿灌木Evergreen shrub |

| 光皮桦Betula luminifera | 黄壤Yellow soil | 16.3 | 落叶乔木Deciduous arbor |

| 金丝桃Hypericum monogynum | 黄壤Yellow soil | 1.0 | 常绿灌木Evergreen shrub |

| 银白杨Populus alba | 黄壤Yellow soil | 15.2 | 落叶乔木Deciduous arbor |

| 核桃Juglans regia | 黄壤Yellow soil | 9.6 | 落叶乔木Deciduous arbor |

| 缫丝花Rosa roxburghii | 石灰土Lime soil | 2.5 | 落叶灌木Deciduous shrub |

收集优势树种的叶面积、叶片厚度、比叶面积、叶干物质含量、叶片饱和含水量、相对水分亏缺、δ13C值、叶片氮含量、叶片磷含量、叶片碳氮比等10个指标因子作为适应功能群划分指标体系。叶片厚度和比叶面积能够反映植物获取资源的能力,叶干物质含量可以表征植物生态行为的差异,δ13C值指示植物水分利用效率和光合固碳成本,叶片养分含量影响植物生产能力和抵御逆境的能力,因此所选指标能够代表植物适应功能性状。其中:叶面积、叶片厚度、比叶面积、叶干物质含量、相对水分亏缺、δ13C值数据来自文献[15],叶片有机碳采用重铬酸钾外加热法测定,叶片氮含量采用高氯酸-硫酸消煮后用半微量凯氏定氮法测定,叶片磷含量采用高氯酸-硫酸消煮-钼锑抗比色-紫外分光光度法测定,叶片碳氮比为质量比[16],叶片饱和含水量= (叶片充分吸水12 h后的饱和鲜质量-叶干质量) /叶干质量×100%。相关数据见表 2。

| 物种Species | 氮含量 Nitrogen/(mg·g-1) |

磷含量 Phosphorus/(mg·g-1) |

碳氮比 C:N |

饱和含水量 Saturated water content/% |

| 云南松Pinus yunnanensis | 11.66 | 1.07 | 41.49 | 223.34 |

| 华山松Pinus armandii | 13.70 | 1.39 | 34.97 | 321.91 |

| 白栎Quercus fabri | 20.97 | 0.87 | 21.79 | 101.52 |

| 火棘Pyracantha fortuneana | 19.95 | 1.31 | 20.84 | 274.67 |

| 马桑Coriaria nepalensis | 17.46 | 0.68 | 23.18 | 238.96 |

| 栓皮栎Quercus variabilis | 17.43 | 1.16 | 26.59 | 149.45 |

| 川榛Corylus heterophylla | 15.87 | 0.65 | 28.96 | 164.47 |

| 毛栗Castanea mollissima | 17.37 | 1.48 | 26.07 | 207.27 |

| 杜鹃Rhododendron simsii | 13.30 | 1.00 | 37.20 | 137.52 |

| 光皮桦Betula luminifera | 17.87 | 1.84 | 24.96 | 231.94 |

| 金丝桃Hypericum monogynum | 19.26 | 1.91 | 24.68 | 303.33 |

| 银白杨Populus alba | 18.63 | 1.64 | 26.15 | 101.52 |

| 核桃Juglans regia | 20.24 | 1.54 | 21.52 | 199.37 |

| 缫丝花Rosa roxburghii | 21.17 | 2.39 | 19.91 | 158.84 |

为了探讨植物功能性状与优势树种之间的关系,反映其分布格局,采用主成分分析(principal component analysis)进行排序。构建两个数据矩阵,一个是物种数据矩阵,另一个是叶片功能性状数据矩阵,本文的数据矩阵为P×N维的植物功能性状矩阵,其中P为物种数(14个),N为叶片功能性状数(10个)。数据排序前,首先对数据进行标准化预处理。本研究采用国际通用软件Canoco for windows 5软件完成主成分分析排序,能够一次给出物种前4个排序轴的坐标值。但是由于第3、4轴的意义较第1、2轴小,缺少实质意义,因而在制图时采用前2轴。

3 结果与分析 3.1 植物功能性状的主成分分析排序轴在较低维空间反映综合生态梯度的抽象轴,其中排序轴的特征值表征相应排序轴所集中的物种功能性状矩阵中的信息量大小,相关系数反映排序轴与真实环境梯度之间的相关性[17],因主成分分析排序第1、2轴的特征值之和占全部排序轴特征值总和的97. 5%,反映了排序的绝大部分信息,因此,只对第1、2轴分析即可。

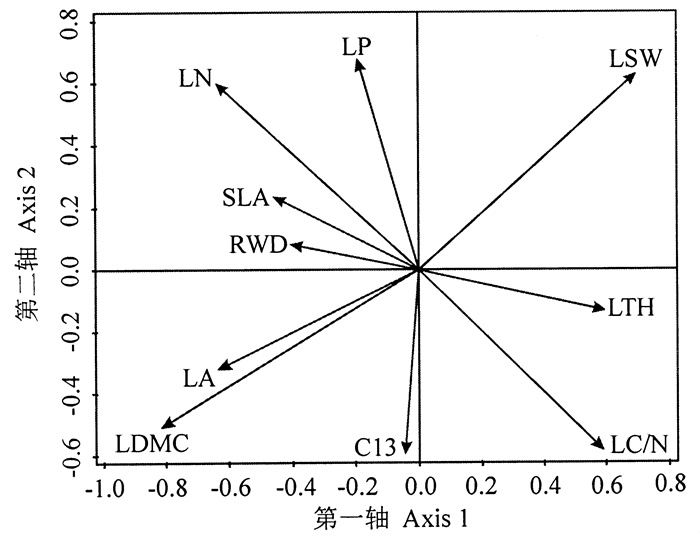

排序轴是在较低维空间反映综合生态梯度的抽象轴,排序轴特征根值能够指示相应排序轴所集中的物种功能性状的信息量大小。根据前2个排序轴作出的二维排序图(图 1),不同功能性状指标的箭头方向代表其与排序轴的正负相关性,长度反映功能性状与环境分布格局之间关系的强弱,线条越长,说明相关性越大,能解释优势树种功能性状变化的比例也越多,反之则越小。箭头连线与排序轴的夹角表示功能性状与排序轴之间相关性的大小,夹角越小,相关性越强。由图 1可见,叶片厚度、叶片饱和含水量、叶片碳氮比等与第1轴的夹角小于90°,与第1轴的方向相同,表明第1轴从左到右,这些功能性状逐渐增加;相对水分亏缺、比叶面积等性状则随着第1轴从左到右逐渐减少。叶片磷含量与第2轴的夹角较小、方向相同,说明第2轴自下而上,叶片磷含量不断增加,δ13C值的变化趋势与之相反。

|

注:LA为叶面积,LDMC为叶干物质含量,RWD为相对水分亏缺,SLA为比叶面积,LN为叶片氮含量,LP为叶片磷含量,LSW为叶片饱和含水量,LTH为叶片厚度,LC/N为叶片碳氮比,C13为δ13 C值。Note: LA means leaf area, LDMC means leaf dry matter content, RWD means relative water deficit, SLA means specific leaf area, LN means leaf nitrogen content, LP means leaf phosphorus content, LSW means leaf saturated water content, LTH means leaf thickness, LC/N means leaf C/N ratio, C13 means δ13C value. 图 1 黔西北地区优势树种叶片功能性状的PCA分析 Fig. 1 The PCA analysis in leaf functional traits of dominant tree species in the northwestern Guizhou |

由图 1还可知,叶面积、比叶面积、相对水分亏缺、叶片氮含量、叶片磷含量、叶干物质含量之间的相关性较为密切,叶片厚度、叶片碳氮比、δ13C值之间的关系紧密,而叶片饱和含水量与其他功能性状之间的相关性小。这一结果充分反映了植物功能性状之间的组合及其权衡关系,有助于理解植物与环境的自然筛选过程。

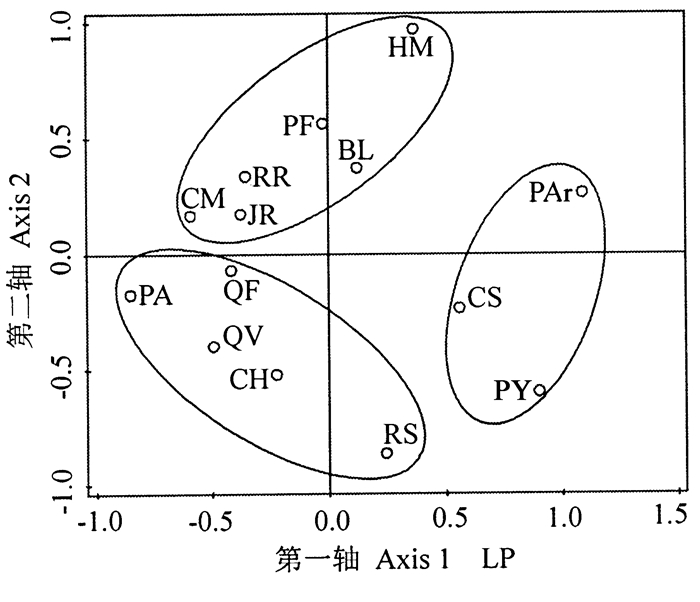

3.2 基于植物功能性状的适应功能群排序以优势树种植物功能性状数据为基础,依据优势树种对资源的利用策略和适应方式,采取主成分排序,将14个优势树种划分为3个植物适应功能群(图 2、表 3),分别为厚叶高持水功能群、低资源利用功能群和快速生长功能群。通过划分植物适应功能群,能够阐明优势树种的适应性状和策略,为植物群落结构优化配置提供科学依据。

|

注:PY为云南松,PAr为华山松,CS为马桑,RS为杜鹃,PA为银白杨,QV为栓皮栎,QF为白栎,CH为川榛,HM为金丝桃,CM为毛栗,JR为核桃,RR为缫丝花,PF为火棘,BL为光皮桦。Note: PY means Pinus yunnanensis, Par means Pinus armandii, CS means Coriaria nepalensis, RS means Rhododendron simsii, PA means Populus alba, QV means Quercus variabilis, QF means Quercus fabri, CH means Corylus heterophylla, HM means Hypericum monogynum, CM means Castanea mollissima, JR means Juglans regia, RR means Rosa roxburghii, PF means Pyracantha fortuneana, BL means Betula luminifera. 图 2 黔西北地区优势树种适应性排序 Fig. 2 Adaptability ordination chart of dominant tree species in the northwestern Guizhou |

| 序号 Number |

适应功能群类型 Adaptive functional group |

权衡策略 Trade-off |

物种 Species |

| 1 | 厚叶高持水功能群Thick leaf with high water holding functional group | 缓慢投资-收益型Slow investment-return species | 云南松Pinus yunnanensis、华山松Pinus armandii、马桑Coriaria nepalensis |

| 2 | 低资源利用功能群Low-resource-utilization functional group | 缓慢投资-收益型Slow investment-return species | 杜鹃Rhododendron simsii、银白杨Populus alba、栓皮栎Quercus variabilis、白栎Quercus fabri、川榛Corylus heterophylla |

| 3 | 快速生长功能群Rapid growth functional group | 快速投资-收益型Quick investment-return species | 金丝桃Hypericum monogynum、毛栗Castanea mollissima、核桃Juglans regia、缫丝花Rosa roxburghii、火棘Pyracantha fortuneana、光皮桦Betula luminifera |

由表 4可见,不同植物适应功能群的资源利用效率和投资方式存在差异,厚叶高持水功能群和低资源利用功能群采取缓慢投资的方式,快速生长功能群采取快速投资生长的方式。植物适应功能群的基本特征反映了植物牺牲其他功能性状的构建和功能维持为代价来权衡有限资源总量的分配,体现了植物功能性状之间的资源优化配置,进而适应环境条件的变化与波动。这一研究结果为适地适树及其植被快速恢复与生态系统重构、重建奠定了科学基础。

| 序号 Number |

适应功能群类型 Adaptive functional group |

叶片厚度 Leaf thickness |

比叶面积 Specific leaf area |

资源利用效率 Resources utilization efficiency |

投资方式 Investment style |

| 1 | 厚叶高持水功能群Thick leaf with high water holding functional group | 总体偏厚Quite thick overall | 小Small | 高High | 缓慢投资Slow investment |

| 2 | 低资源利用功能群Low-resource-utilization functional group | 总体为中等偏薄Thinner than medium overall | 总体为中等偏小Smaller than medium overall | 低Low | 缓慢投资Slow investment |

| 3 | 快速生长功能群Rapid growth functional group | 总体为中等偏厚Thicker than medium overall | 总体为中等偏大Larger than medium overall | 高High | 快速投资Quick investment |

叶片功能性状与植物生长对策及其资源利用能力紧密联系,以叶片功能性状指标因子为基础划分适应功能群,能够降低生态系统研究的维度,简化群落物种研究的复杂性,具有更强的操作性。同一适应功能群对环境变化有相似的生存和适应响应机制,体现出相近的资源权衡策略。通过分析不同植物群落优势树种功能性状特征的变化规律,以优势树种适应功能群为基础,能够为促进森林生态系统恢复和保护提供参考,优化植物群落结构,提高林分的生态效益和经济效益。

厚叶高持水功能群通过采取保守性策略,注重养分储存以提高竞争优势。由于研究区高海拔、低温、干旱的生境特征,植物将水分储存在叶器官中,以抵御干旱胁迫。该类功能群植物叶片养分含量较低、碳氮比较高。叶片碳氮比在一定程度上反映了植物的营养利用效率[18],表明其营养利用效率较高,原因是他们将养分投入到木材密度和机械强度等方面,提高对低温及养分亏缺环境的适应能力及其光照与空间等资源的竞争能力。该类型植物比叶面积较小,表明获取资源的能力有限,由于低的资源限制导致高的资源利用效率,这也解释了该类植物养分利用效率较高的原因,反映了植物通过一系列功能性状的组合来增强对生境的适应能力。

低资源利用功能群多为落叶灌木树种,比叶面积处于中低水平,比叶面积与潜在相对生长速率及单位质量光合速率正相关,是能够表征植物碳收获策略的关键性状[19],与碳同化能力正相关[20],表明这一类功能群植物生长缓慢,对资源的利用能力不高,这与资源的充沛状况有关。叶片氮含量、叶片磷含量、叶片碳氮比处于中等水平,生长速率高时,生物体采取增大磷的摄入量来满足合成核糖体的需要,表明该类功能群植物通过延缓生长、增加繁殖期来适应黔西北地区生境条件。本文划分的植物适应功能群与落叶及常绿、乔木及灌木等生活型有一定的关联性,均指示了对生境的适应和资源的利用状况。

快速生长功能群具有较高的比叶面积、叶片养分含量、相对水分亏缺,叶片厚度、叶片碳氮比和水分利用效率较低,通过增加对光的消耗、提高光合能力,加快生长速度来适应环境条件。植物通过功能调节来适应环境的变化,并形成性状间的特有组合格局,研究区光照资源较少,在干旱条件下植物通过合成较多物质来构建保护组织,以适应环境胁迫。比叶面积较大而水分利用效率较低,这与该类植物功能群生境的水分相对充足有关,较好地说明了植物功能性状的权衡机制。比叶面积较小的植物能够较好地适应资源贫瘠的环境条件,通过提高成活率和生长速度来响应环境变化[21],表明快速生长功能群植物通过加强竞争来提高对有限资源的利用效率。

4.2 植物群落结构配置与优化策略环境变化会使植物通过调整功能性状以实现权衡作用,形成相应的生态策略,这对于群落结构配置具有指导意义,基于优势树种适应性为基础的植物群落结构配置和优化调整能够增强生态系统的稳定性,提高资源尤其是对光照、空气、水分等生态因子的利用效率。该区域主要植物群落类型有云南松+光皮桦+银白杨林、栓皮栎-川榛林、银白杨+光皮桦林、杜鹃-银白杨林、光皮桦林、缫丝花林和核桃林等,其中缫丝花林和核桃林属于人工林,其余林分为次生林。从适应性来看,以灌木为优势树种的天然林分对资源的利用效率不高,适应性较低,表明应当配置开拓型物种,营造乔木灌木混交林,目标林相如云南松(华山松) +白栎(栓皮栎)林、云南松+银白杨+毛栗林等,通过针阔混交能够获得更优的生态效益和经济效益;缫丝花林、核桃林等人工林通过快速投资与加速生长来适应该区生境特征,粗放的经营管理方式极易造成养分亏缺,形成小老头树,应当及时、全面补充养分,促进元素的生物小循环和地质大循环,营造稳定可持续的人工林。

未来要加强植物功能性状与群落物种共存机制及其构建机制的研究,使适合某类生境功能性状的物种或种群得以在该生境下繁殖和生长,指导植物群落结构配置和建植[22]。植物功能性状与生态系统功能的研究也值得研究,通过功能性状反映物种获取资源的能力,预测生态系统功能的变化规律,揭示生物多样性效应。

| [1] | 胡楠, 范玉龙, 丁圣彦, 等. 陆地生态系统植物功能群研究进展[J]. 生态学报, 2008, 28(7): 3302–3311. |

| [2] | 胡楠, 范玉龙, 丁圣彦. 伏牛山森林生态系统灌木植物功能群分类[J]. 生态学报, 2009, 29(8): 4017–4025. DOI:10.3321/j.issn:1000-0933.2009.08.001 |

| [3] | 刘建荣. 云顶山草本植物功能群研究[J]. 北京林业大学学报, 2017, 39(9): 76–82. |

| [4] | ADLER P B, SEABLOOM E W, BORER E T, et al. Productivity is a poor predictor of plant species richness[J]. Science, 2011, 333(6050): 1750–1753. DOI:10.1126/science.1204498 |

| [5] | 范高华, 神祥金, 李强, 等. 松嫩草地草本植物生物多样性:物种多样性和功能群多样性[J]. 生态学杂志, 2016, 35(12): 3205–3214. |

| [6] | KONG D L, WU H F, ZENG H, et al. Plant functional group removal alters root biomass and nutrient cycling in a typical steppe in Inner Mongolia, China[J]. Plant and Soil, 2011, 346(1/2): 133–144. |

| [7] | 韩生慧, 徐先英, 贺访印, 等. 干旱荒漠区几种云杉属植物的生态适应性研究[J]. 西北林学院学报, 2016, 31(5): 55–60. DOI:10.3969/j.issn.1001-7461.2016.05.09 |

| [8] | 邱帅, 卢山, 余磊, 等. 3种垂直绿化基质中园林植物干旱适应性的比较[J]. 西北植物学报, 2017, 37(2): 286–296. |

| [9] | 姬鹏飞, 韩鸿基. 两种藓类植物对光强的适应性差异[J]. 草业科学, 2017, 34(9): 1787–1792. |

| [10] | SUN S Q, WU Y H, WANG G X, et al. Bryophyte species richness and composition along an altitudinal gradient in Gongga Mountain, China[J]. PloS one, 2013, 8(3): 1–10. |

| [11] | 罗琦, 刘慧, 吴桂林, 等. 基于功能性状评价5种植物对热带珊瑚岛环境的适应性[J]. 生态学报, 2018, 38(4): 1–8. DOI:10.3969/j.issn.1673-1182.2018.04.001 |

| [12] | 胡涛, 李苏, 柳帅, 等. 哀牢山山地森林不同附生地衣功能群的水分关系和光合生理特征[J]. 植物生态学报, 2016, 40(8): 810–826. |

| [13] | 曲同宝, 王呈玉, 庞思娜, 等. 松嫩草地4种植物功能群土壤微生物碳源利用的差异[J]. 生态学报, 2015, 35(17): 5695–5702. |

| [14] | 关智宏, 熊康宁, 顾再柯, 等. 撒拉溪喀斯特土地整理区动植物物种多样性[J]. 湖北农业科学, 2016, 55(6): 1433–1440. |

| [15] | 喻阳华, 钟欣平, 程雯. 黔西北地区优势树种叶片功能性状与经济谱分析[J]. 森林与环境学报, 2018, 38(2): 196–201. |

| [16] | 贺金生, 韩兴国. 生态化学计量学:探索从个体到生态系统的统一化理论[J]. 植物生态学报, 2010, 34(1): 2–6. DOI:10.3773/j.issn.1005-264x.2010.01.002 |

| [17] | 宋同清, 彭晚霞, 曾馥平, 等. 木论喀斯特峰丛洼地森林群落空间格局及环境解释[J]. 植物生态学报, 2010, 34(3): 298–308. DOI:10.3773/j.issn.1005-264x.2010.03.007 |

| [18] | THOMPSON K, PARKINSON J A, BAND S R, et al. A comparative study of leaf nutrient concenntrations in a regional herbaceous flora[J]. New Phytologist, 1997, 136(4): 679–689. DOI:10.1046/j.1469-8137.1997.00787.x |

| [19] | WRIGHT I J, WESTOBY M, REICH P B. Convergence towards higher leaf mass per area in dry and nutrient-poor habitats has different consequences for leaf life span[J]. Journal of Ecology, 2002, 90(3): 534–543. DOI:10.1046/j.1365-2745.2002.00689.x |

| [20] | GRASSEIN F, TILL-BOTTRAUD I, LAVOREL S. Plant resource-use strategies:the importance of phenotypic gradient for two subalpine species[J]. Annals of Botany, 2010, 106(4): 637–645. DOI:10.1093/aob/mcq154 |

| [21] | 李颖, 姚婧, 杨松, 等. 东灵山主要树种在不同环境梯度下的叶功能性状研究[J]. 北京林业大学学报, 2014, 36(1): 72–77. |

| [22] | 刘晓娟, 马克平. 植物功能性状研究进展[J]. 中国科学:生命科学, 2015, 45(4): 325–339. |

2019, Vol. 39

2019, Vol. 39