文章信息

- 钟雅婷, 罗辑, 蒋学建, 黄华艳, 常明山, 吴耀军

- ZHONG Yating, LUO Ji, JIANG Xuejian, HUANG Huayan, CHANG Mingshan, WU Yaojun

- BsNPV和BmNPV重组毒株生物学特性

- Determination on biological characteristics of a BsNPV-BmNPV recombinant virus strain

- 森林与环境学报,2018, 38(4): 494-498.

- Journal of Forest and Environment,2018, 38(4): 494-498.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2018.04.017

-

文章历史

- 收稿日期: 2018-01-18

- 修回日期: 2018-05-16

油桐尺蛾(Buzura suppressaria Guenee)属鳞翅目、尺蛾科, 是一种为害桉树、油桐、柑橘、杨梅、茶等多种植物的食叶性害虫[1], 其食谱广、食量大、发育快、暴食暴发性强, 对林业造成严重的危害, 且近年来广西区内油桐尺蛾为害桉树面积呈逐年上升趋势[2-3]。油桐尺蛾核型多角体病毒(Buzura suppressaria nucleopolyhedrovirus, BsNPV)属于杆状病毒科(Rhabdoviridae)核型多角体病毒属(Nucleopolyhedrovirus), 具有较高的专一性, 用BsNPV悬液防治2~5龄油桐尺蛾幼虫时, 死亡率可达90%以上[4-5], 具有较好的生物防治作用, 能够作为生物农药应用于油桐尺蛾的防治。目前BsNPV的扩繁主要依靠油桐尺蛾活体, 但油桐尺蛾由于没有适合的人工饲料, 加上人工饲养死亡率较高, 因而无法实现规模化生产。家蚕是世界范围内人工饲养规模最大、研究最为深入的鳞翅目昆虫之一, 具有饲养简便且易繁殖的特点, 而其特异性病毒家蚕核型多角体病毒(Bombyx mori nucleopolyhedrosisvirus, BmNPV)也是杆状病毒科单粒包埋型模式种。在自然状态下, BsNPV和BmNPV各具有独立的宿主域, 不能交叉感染。本研究将无交互侵染能力的BsNPV与BmNPV共同侵染相同宿主, 以期通过自然重组的方法将BsNPV的宿主域拓宽至家蚕, 为利用家蚕作为载体生产BsNPV奠定基础, 最终实现BsNPV的规模化生产。

1 材料 1.1 供试昆虫家蚕为室内长期人工饲养; 油桐尺蛾采自广西崇左市扶绥县东门镇东门林场, 在本实验室室内传代饲养。所有家蚕和油桐尺蛾幼虫3龄前群体饲养, 3龄后单头饲养, 试验中选用的幼虫均为龄期一致的健康幼虫, 且生长状态和长度大致相同。

1.2 病毒BmNPV及BsNPV广西株为本实验室保存, 在相应宿主中繁殖3代后用于试验。病毒经纯化后进行10倍稀释, 随后用血球计数板进行计数, 4 ℃冰箱保存备用。

1.3 试剂和仪器2.5%戊二醛(电镜专用, 上海远慕生物科技有限公司); 其他试剂均为国产分析纯。S-3400N扫描电镜(日立, 日本), UC7超薄切片机(莱卡, 德国), H-7650透射电镜(日立, 日本)。

2 方法 2.1 重组病毒的制备将纯化后的BsNPV和BmNPV按照多角体浓度1:1 (均为1×107 PIB · mL-1)混合, 经口侵染油桐尺蛾幼虫(10 μL ·头-1), 待发病致死后收集并纯化获得病毒(P1)。将纯化后的多角体病毒(P1)以1×107 PIB · mL-1浓度经口侵染家蚕, 待侵染发病后收集并纯化获得病毒(P2), 再将该病毒(P2)经口侵染油桐尺蛾, 待侵染发病后收集并纯化获得病毒(P3)。最终得到3代能够同时感染油桐尺蛾和家蚕的病毒新株系。

2.2 扫描电镜样品的制备将纯化后的3代重组病毒悬液用2.5%戊二醛进行预固定(16 h), 随后采用梯度酒精脱水。放入叔丁醇, 喷金, 在日立S-3400N扫描电镜上观察多角体外部形态特征, 并对主要特征进行拍照、记录。

2.3 透射电镜样品的制备将纯化后的3代重组病毒悬液用2.5%戊二醛进行预固定2 h, 0.1 mol · L-1磷酸缓冲液清洗3次, 每次10~15 min; 用1%锇酸固定1~2 h, 0.1 mol · L-1磷酸缓冲液3次, 每次10~15 min; 经梯度丙酮脱水, 各浓度脱水时间均为20 min; 环氧树脂618包埋, 聚合38 ℃-45 ℃-60 ℃ (15 h-12 h-24 h); 修块后用莱卡UC7超薄切片机切片, 醋酸铀-柠檬酸铅双重染色10 min; 使用日立H-7650透射电镜观察多角体内部特征。

2.4 亲本BsNPV和重组病毒的毒力测定将生长状况相似的油桐尺蛾3龄幼虫随机分为对照组和试验组, 每组10头, 各组重复3次。将各组幼虫饥饿24 h后开始试验, 对照组饲喂纯化后的亲本10 μL BsNPV (2.1×107 PIB · mL-1); 试验组饲喂纯化后的重组病毒10 μL (2.1×107 PIB · mL-1)。各组幼虫在27 ℃光照培养箱中饲养1 h, 随后加入新鲜饲料继续饲养, 每天统计死亡虫体数, 直至幼虫全部死亡或化蛹。用SPSS 19.0软件计算LT50。

2.5 统计学分析本研究数据采用SPSS 19.0软件进行统计学分析。所有统计学数据均以平均数±标准差表示, 多组平均数比较采用单因素方差分析, 当P < 0.05表示差异显著。

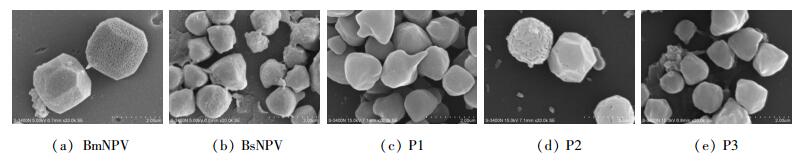

3 结果 3.1 扫描电镜观察结果从扫描电镜图像可以观察到(图 1), 亲本BmNPV和第2代重组病毒多角体外观多为六面体, 有的表面可见数量不等的凹窝; 亲本BsNPV、第1和第3代重组病毒多角体外观则多为不规则形状, 表面较为光滑, 边角顿圆, 个别多角体表面可见凹窝。

|

图 1 各组多角体病毒扫描电镜观察图(×20 000) Fig. 1 Scanning electron microscopy (SEM) of the polyhedrosis virus (×20 000) |

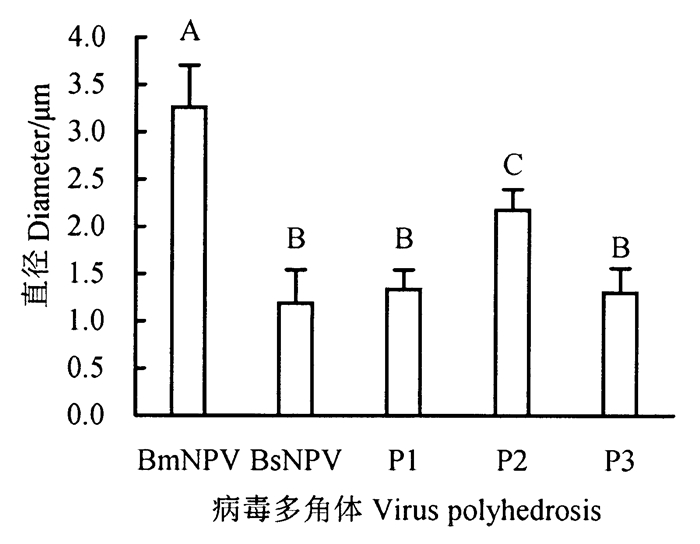

对亲本BsNPV、BmNPV及3代次多角体大小进行测量(图 2), 结果显示, 亲本BsNPV多角体大小为0.88~1.70 μm, 亲本BmNPV多角体大小为2.23~3.72 μm, BsNPV多角体直径明显小于BmNPV (P>0.01);第2代重组病毒多角体直径为1.73~2.34 μm, 外观与亲本BmNPV多角体相似, 但直径明显小于亲本BmNPV多角体(P < 0.01);第1代重组病毒多角体直径为0.98~1.53 μm, 第3代为1.05~1.75 μm, 两者的外观均与亲本BsNPV多角体相似, 且直径与亲本BsNPV多角体相比无统计学差异(P>0.05);与第2代重组病毒多角体相比, 第1和第3代重组病毒多角体直径明显减小(P < 0.01)。

|

图 2 各组多角体病毒大小比较 Fig. 2 Size comparison of the polyhedrosis virus 注:不同大写字母表示组间差异极显著(P < 0.01), 相同大写字母表示组间差异不显著(P>0.05)。 Note:the different uppercase letter indicates statistically significant difference between the groups (P < 0.01), while those marked with the same capital letter indicates lack of stastical difference between groups (P>0.05). |

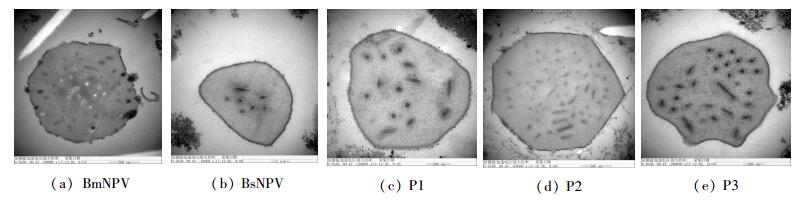

透射电镜结果显示(图 3), 亲本BmNPV和第2代重组病毒多角体外观为较规则多边形, 其内均有大量杆状病毒粒子无序分布, 两者的超微结构相似; 亲本BsNPV、第1和第3代重组病毒多角体外观多为不规则形, 边角圆润, 多角体内部可见杆状病毒粒子无序零散分布, 且多角体内部含有的病毒粒子数量少于亲本BmNPV和第2代重组病毒; 亲本BmNPV、BsNPV和各代次重组病毒均属于单核衣壳多角体类型, 未观察到病毒束。

|

图 3 各组多角体病毒透射电镜观察图 Fig. 3 Transmission electron microscopy of the polyhedrosis virus |

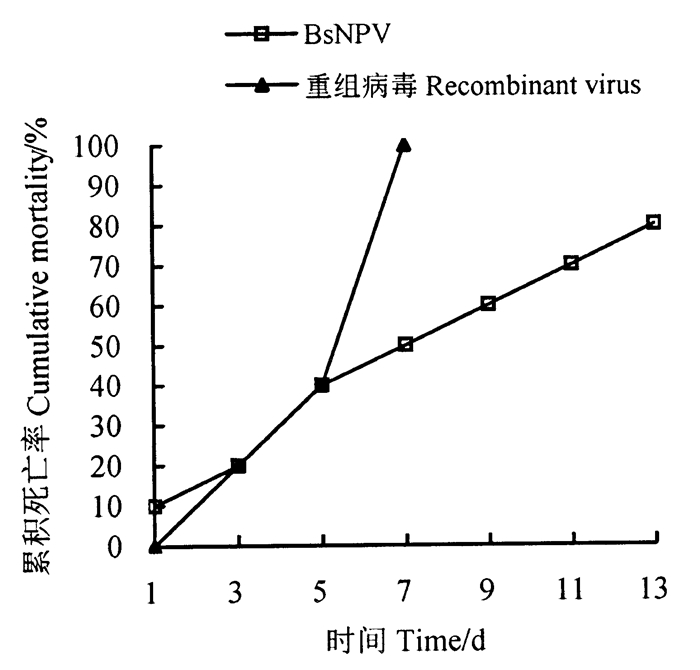

本研究参考黄乃秀等[6]测定BsNPV生物活性的方法, 得到亲本BsNPV的LC50为2.1×107 PIB · mL-1。为了进一步研究重组病毒的毒力大小, 本研究将2.1×107 PIB · mL-1亲本BsNPV和相同浓度的重组病毒(P3)分别侵染油桐尺蛾幼虫, 测定侵染病毒后油桐尺蛾幼虫的LT50。结果显示, 所有死亡虫体均表现为倒挂、近头部端液化、无明显臭味等典型BsNPV致死特征, 且镜检均能够观察到大量多角体存在, 因此可排除油桐尺蛾幼虫自然死亡或因其他原因死亡。重组病毒的LT50比亲本BsNPV提前1.79 d (表 1); 重组病毒侵染油桐尺蛾幼虫第1~5天时, 幼虫的死亡率与亲本BsNPV引起的死亡率相似; 在第5天后, 重组病毒引起的幼虫死亡率较亲本BsNPV明显增高, 在第7天时重组病毒组幼虫全部死亡(图 4), 该结果表明重组病毒较亲本BsNPV具有更强的杀虫活性。

| 菌株 Strain |

回归方程 Regression equation |

LT50/d | 95%置信区间 95% confidence limits |

|

| 上限Lower | 下限Upper | |||

| BsNPV | y=-1.575+0.856x | 6.297 | 4.068 | 9.833 |

| Recombinant virus | y=-4.224+2.806x | 4.507 | 3.522 | 5.649 |

|

图 4 BsNPV和重组病毒侵染油桐尺蛾幼虫累积死亡率 Fig. 4 The cumulative mortality of B.suppressaria larvae infected with BsNPV and recombinant virus |

昆虫杆状病毒在自然界中具有稳定性高、不易产生害虫抗性的优点, 对人畜、害虫天敌、环境无害, 因此利用其防治林业害虫已经逐渐成为生物防控领域的重要策略之一。但相对于化学杀虫剂, 野生型杆状病毒存在杀虫谱窄、杀虫速度慢等缺点, 给其在生物防治中的推广应用带来了较大阻碍。有研究证实, 不同昆虫杆状病毒之间普遍存在自然重组现象, 其中一些重组能够促使杆状病毒的某些侵染特性发生变化, 如拓宽宿主域等[7-8], 这为开发和应用更高效、广谱、安全的杀虫剂和虫害防控方法提供了新的技术手段。人为将不同宿主来源的昆虫杆状病毒共同侵染昆虫活体或者细胞能够得到重组病毒株系, 这为揭示病毒进化规律、阐明病毒多样性的产生机理提供了试验依据[9-12]。本研究将BsNPV与BmNPV混合感染油桐尺蛾, 再在家蚕和油桐尺蛾中连续接种, 筛选出对两种昆虫均具有致病力的新株系, 以此扩大BsNPV的宿主域, 从而解决了BsNPV生产过程中油桐尺蛾饲养复杂, 难以大规模生产的问题, 最终提高BsNPV的生产效率。

本研究发现, 第1和第3代重组病毒在形态、大小以及内部杆状病毒数量上均与亲本BsNPV较为接近, 而第2代重组病毒则与BmNPV较为相似。产生上述现象的原因可能是由于病毒侵染不同宿主细胞后所处的内环境存在差异, 导致病毒受到来自宿主细胞代谢、免疫调节等多方面的影响, 进而差异性表达形态相关基因, 从而表现出形态上的差异。但其中究竟是哪些基因在发挥作用尚未可知, 还需要通过比对病毒基因组序列做进一步探讨。除此之外, 由于本试验的样本量较小, 因此重组病毒在形态、大小以及内部杆状病毒数量上与亲本病毒的差异是否能代表重组病毒的实际特征尚难以确定, 因此还需要扩大样本量做进一步研究。

BmNPV能够侵染多种鳞翅目害虫, 并具有一定的致死效果[13]。但BmNPV作为异源病毒侵染非自然宿主的致死率相对较低, 同时发病时间也相对延长, 因此无法作为生物杀虫剂应用于病虫害防控当中。而将BmNPV与其他昆虫杆状病毒进行重组, 或将决定致病力、宿主域等的关键基因整合入BmNPV中, 则有希望获得一个宿主域更广、杀虫效果更好或杀虫速度更快的重组病毒[14-16]。在前期试验中, 分别用1×106、1×107、1×109、1×109 PIB · mL-1亲本BsNPV侵染油桐尺蛾幼虫, 测得其LC50为2.1×107 PIB · mL-1。而使用相同浓度的重组病毒侵染油桐尺蛾, 其起效时间明显提前, 并且致死率也有所提升。这可能是由于部分病毒重组的产物可能属于表型混合, 即BsNPV和BmNPV混合侵染宿主后, BsNPV的基因组偶而装入BmNPV的衣壳内, 发生表型混合, 但这种混合不具有稳定性, 当传代之后可能恢复到其原来的特性, 即与BsNPV的生物活性相似, 因此在侵染前期对油桐尺蛾的致死情况与亲本BsNPV相近。而另有部分BsNPV与BmNPV的基因产物属于增强型, 核酸发生重组且具有遗传性, 毒力增强, 因此在其增殖达到一定数量之后对油桐尺蛾幼虫的致死率高于亲本BsNPV, 但其中的具体作用机理尚未探明。目前已有针对BmNPV毒力和宿主域相关基因的研究, 如Bm71、Bm54、DNA解旋酶基因(dnahel)和囊膜糖蛋白基因(gp64)等[17-19]。本课题组已获得BsNPV广西株全基因组序列[20], 这为研究决定BsNPV毒力和宿主域的基因, 并进一步阐明BmNPV与BsNPV整合、进化以及宿主域改变的相关机理奠定了基础。

由于本研究获得的重组病毒对家蚕也具有感染性, 因此可能给蚕区养蚕业带来威胁。家蚕通常为室内养殖, 所以需要确保桑叶未被重组病毒污染。桑树大部分种植于农田, 而桉树则大面积种植于山地, 两个树种之间存在地域屏障, 病毒传播较为困难。但为了确保重组病毒使用的安全性, 应当在使用前明确桉树林区周围是否栽种有桑树, 避免给蚕区养蚕业造成损失。

目前, 油桐尺蛾在饲养上存在较大困难, 同时在病毒接种方面也存在易污染、效率低下等问题, 因此阻碍了BsNPV的大规模生产。本研究通过自然重组的方法建立BsNPV和BmNPV重组病毒, 初步证实重组后的病毒能够侵染油桐尺蛾和家蚕, 这为利用家蚕作为宿主来生产重组病毒杀虫剂提供了理论和试验依据, 具有潜在的经济开发价值。

| [1] | 廖旺姣, 盛双, 常明山, 等. 油桐尺蠖幼虫对3种桉树无性系的取食选择性初探[J]. 广西林业科学, 2011, 40(4): 328–329. DOI:10.3969/j.issn.1006-1126.2011.04.022 |

| [2] | 陈尚文, 卢飞岑, 麦雄强, 等. 上思县桉树害虫与天敌种类的监测与预防[J]. 安徽农学通报, 2012, 18(10): 142–143. DOI:10.3969/j.issn.1007-7731.2012.10.081 |

| [3] | 黄乃秀, 吴介放, 朱海波, 等. 广西桉树林中油桐尺蠖的发生为害特点及防治建议[J]. 广西植保, 2010, 23(2): 19–21. DOI:10.3969/j.issn.1003-8779.2010.02.008 |

| [4] | 齐义鹏, 叶林柏, 尹宜农, 等. 油桐尺蠖核型多角体病毒毒力的生物测定[J]. 武汉大学学报(理学版), 1993(2): 121–125. |

| [5] | 韩明波. 10000000PIB/毫升油桐尺蠖核多角体病毒·4000 IU/微升苏水悬浮剂防治茶叶油桐尺蠖药效试验[J]. 现代农业科技, 2005(1): 23–23. DOI:10.3969/j.issn.1007-5739.2005.01.022 |

| [6] | 黄乃秀, 常明山, 邹东霞, 等. 油桐尺蠖核型多角体病毒增殖及其活性检测[J]. 林业工程学报, 2013, 27(5): 44–46. |

| [7] | SIHLER W, SOUZA M L, VALICENTE F H, et al. In vitro infectivity of Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus to different insect cell lines[J]. Pesquisa Agropecuária Brasileira, 2018, 53(1): 1–9. DOI:10.1590/s0100-204x2018000100001 |

| [8] | 孙兴鲁, 黄艳君, 朱江, 等. 重组杆状病毒杀虫剂的研究现状与展望[J]. 中国蚕业, 2011, 32(4): 6–8. DOI:10.3969/j.issn.1007-0982.2011.04.004 |

| [9] | 王燕, 丁翠. 混合感染后杆状病毒间的增效作用:病毒蛋白及核酸的初步分析[J]. 昆虫学报, 1997, 40(1): 7–14. DOI:10.3321/j.issn:0454-6296.1997.01.002 |

| [10] | CROIZIER G, CROIZIER L, QUIOT J M, et al. Recombination of Autographa californica and Rachiplusia ou nuclear polyhedrosis viruses in Galleria mellonella L[J]. Journal of General Virology, 1988, 69(1): 177–185. DOI:10.1099/0022-1317-69-1-177 |

| [11] | KONDO A, MAEDA S. Host range expansion by recombination of the baculoviruses Bombyx mori nuclear polyhedrosis virus and Autographa californica nuclear polyhedrosis virus[J]. Journal of Virology, 1991, 65(7): 3 625. |

| [12] | 王成燕, 钟万芳, 刘宝生, 等. 斜纹夜蛾和甜菜夜蛾核型多角体病毒异源重组后的变异[J]. 江苏农业学报, 2012, 28(5): 986–990. |

| [13] | 张建军.家蚕核型多角体病毒对其它农林害虫的感染及弱化作用研究[D].泰安: 山东农业大学, 2004. |

| [14] | WU C, DENG Z, ZHAO L, et al. Generating a host range-expanded recombinant baculovirus[J]. Scientific Reports, 2016, 6: 28 072. DOI:10.1038/srep28072 |

| [15] | WU X, CAO C, XU Y, et al. Construction of a host range-expanded hybrid baculovirus of BmNPV and AcNPV, and knockout of cysteinase gene for more efficient expression[J]. Science in China Series C:Life Sciences, 2004, 47(5): 406–415. DOI:10.1360/03yc0128 |

| [16] | WU T Y, CHEN M S, TENG C Y, et al.Hybrid baculovirus having the capability of infecting at least three insect hosts and uses thereof: U.S.Patent 9, 157, 072[P].2015-10-13. |

| [17] | 张敏娟.家蚕核型多角体病毒ORF71和ORF54的功能研究[D].杭州: 浙江大学, 2012. |

| [18] | 许益鹏.家蚕NPV不同株系比较及宿主域差异分子机理[D].杭州: 浙江大学, 2011. |

| [19] | KAMITA S G, MAEDA S. Sequencing of the putative DNA helicase-encoding gene of the Bombyx mori nuclear polyhedrosis virus and fine-mapping of a region involved in host range expansion[J]. Gene, 1997, 190(1): 173–179. DOI:10.1016/S0378-1119(96)00671-3 |

| [20] | 罗辑, 周国英, 朱积余. 油桐尺蛾核型多角体病毒广西株全基因组序列[J]. 林业科学研究, 2015, 28(5): 612–617. DOI:10.3969/j.issn.1001-1498.2015.05.002 |

2018, Vol. 38

2018, Vol. 38