文章信息

- 田超, 苏漳文, 杨夏捷, 郭福涛

- TIAN Chao, SU Zhangwen, YANG Xiajie, GUO Futao

- 福建西部地区林火发生格局及驱动因子分析

- Investigations on spatial distribution and driving factors of forest fire in western Fujian

- 森林与环境学报,2017, 37(1): 88-94.

- Journal of Forest and Environment,2017, 37(1): 88-94.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2017.01.014

-

文章历史

- 收稿日期: 2016-05-13

- 修回日期: 2016-06-15

2. 福建农林大学海峡两岸水土保持协同创新中心, 福建 福州 350002

2. Fujian Agriculture and Forestry University Collaborative Innovation Center of Soil and Water Conservation, Fuzhou, Fujian 350002, China

林火是森林中十分重要的生态干扰因子,不仅影响森林更新、演替,同时也会导致大量森林资源损失以及人民生命财产损失[1]。了解林火空间分布格局以及主要影响因子是进行林火预测预报,林火科学管理以及有效分配扑火资源的关键。国外很多学者针对林火发生概率、空间格局、驱动因子等方面进行了大量研究,并取得了很多成果[2-5]。其中,逻辑斯蒂模型(logistic regression model,LR)被国内外学者广泛用于林火发生主要影响因子分析上[2, 6]。此外,Ripley′s K-function是目前国内外学者普遍采用的林火空间分布格局判别方法[7-8]。但目前国内对林火发生概率、空间分布、影响因子等特性的研究主要集中在北方,对南方的研究较少[9]。

福建省位于中国东南部,是森林覆盖率最高的省份。随着全球气候变化,近年来福建的林火有向大面积发生的趋势。与中国东北地区相比,福建的森林分布多为农田和村庄交互,林火发生起因复杂,给林火预测预报工作带来很大困难。了解福建林火发生的空间格局并明确影响福建林火发生的主要因素对科学有效分配林火管理资源,制定完善林火管理制度至关重要。鉴于此,应用Ripley′s K-function和逻辑斯蒂回归模型对福建西部地区林火特性进行分析,研究结果有助于揭示福建省林火发生特点,为地区林火预防与管理提供科学依据,同时也为全面了解中国林火发生特点提供补充。

1 研究区概况研究区位于福建省西部地区,分别为南平市、三明市和龙岩市,面积68 200 km2,占全省面积的55%,低山丘陵分布广。研究区年平均气温17~21 ℃,平均降水量1 400~2 000 mm,森林覆盖率平均达75%,占福建省土地总面积的78.15%,主要植被有马尾松(Pinus massoniana Lamb.)、杉木[Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.]、毛竹(Phyllostachys pubescens Mazel ex Lehaie)等。

福建省森林覆盖率居于全国首位,同时也是林火高发区。据国家林业局防火办统计,过去15 a,福建省共发生6 260起森林火灾,福建西部地区在近10 a发生森林火灾超过2 000次,受灾面积较大[10],该数据并不包括小面积且能及时扑灭的林火。由于福建西部地区属于热带季风气候,春夏湿度大,多暴雨,冬季干燥,火源主要产生于冬春季节,特别是春季。所以每年9月15日到次年4月30日是福建西部重要的防火期[11]。5—8月,地区主要受西南暖湿气流影响,降水量大,空气、植被含水量较高,不易引起森林火灾。

2 研究方法 2.1 数据来源数据分别为火点数据、地形、气象、植被覆盖度、人口密度5部分。

2.1.1 火点数据林火数据来源于MODIS 2000—2010年福建地区卫星火点解译数据。以2000—2010年MODIS植被火灾数据产品MOD14A1(1 km卫星热点数据)为基础,提取福建西部地区火险季节(9月—次年4月)的火像素进行分析。MOD14A1的发布日期为2000年11月,数据集中9月和10月的火像素数据因某些原因丢失。数据显示2000—2010年福建西部地区森林的火点像元为5 327 个,该数据还包含起火点发生位置、时间等信息。

2.1.2 气象数据每日气象数据来源于中国气象数据共享网络(http://cdc.cms.gov.cn),包括福建西部地区的13个国家级气象站的每日气象数据。对气象数据进行预处理,并将使用的气象站数据与周边的原始数据进行对比,以保证数据建模的准确度。选择日平均气温(℃),日降水量(mm)和日平均相对湿度(%)进行模型分析。

2.1.3 植被数据和地形数据植被覆盖度和高程数据来源于地理空间数据云(http://www.gscloud.cn/)。植被覆盖度通常用分数或百分比表示。植被覆盖度以归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)为基础,该指数可以用来判断研究区域是否包含绿色植被。NDVI数据集由国际科学、技术数据镜像站点、计算机网络信息中心、中国科学院提供,空间精度为1 km。

地形数据包括高程、坡度、坡向三方面。数字高程模型(digital elevation model,DEM)数据由国家测绘地理信息局提供,并通过ArcGIS软件对DEM数据中的坡向和坡度进行生成和提取。由于坡向的生成不能够直观的表达福建西部地区的坡向变化,需要对坡向进行重分类,分为平面、东(45°~135°)、南(135°~225°)、西(225°~315°)、北(315°~45°)5个方向。

2.1.4 人口密度人口数据来源于地球系统科学技术共享平台(http://www.geodata.cn/Portal/index.jsp)。人口密度是表示人口密集程度的指标。其中1:10万人口数据为2000、2003、2005、2010年建立的1 km格网人口密度。

2.2 数据处理 2.2.1 模型因变量应用Ripley′s K-function和SPSS的逻辑斯蒂回归模型对福建西部地区的驱动因子和林火发生的空间分布形势进行分析。使用逻辑斯蒂模型判别火险发生概率要求数据为二项分布形式,因此根据时间空间完全随机的原则,创建一定数量的随机点(目前国内外对随机点创建的数量或比例并无统一标准[12]),但为了防止数据过分离散(通常要接近或多于火点),才能更加客观地反映林火发生的规律,按照1:1.5(火点与随机点)的比例选取随机点,共创建样本14 063个。

2.2.2 模型自变量使用Arcgis 10.2按属性提取了地形数据包括高程、坡度、坡向和植被覆盖度。此外,以2000—2010年的人口数据为基础,运用Arcgis 10.2栅格提取工具提取和火点与随机点相对应的人口密度。

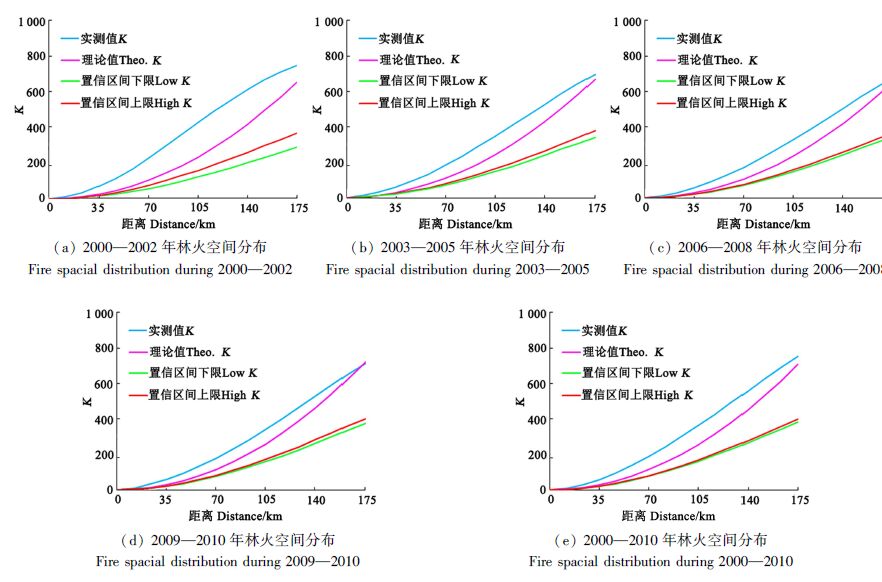

2.3 研究方法 2.3.1 空间分布格局分析Ripley′s K-function是点格局分析的常用方法,被广泛用来描述事件的空间分布形式。它可以反映点格局在整个空间幅度范围内的变化特征,并对空间格局进行分析,公式如下

| $K=1/\lambda E$ | (1) |

式中:K为林火空间分布格局;λ为火点密度,即研究区内单位面积火点的数量(个·km-2);E为期望算子。

公式(1) 代表在任意选定一火点,在距离d范围内其它火点的个数。理论上,完全空间随机(complete spatial randomness,CSR)时,K=πd2。在d≥0情况下,Ripley′s K-function可以被用来检验针对CSR分布的零假设。如果K的值小于πd2代表均匀分布,反之代表聚集分布。运用SpPack[7, 13]计算Ripley′s K-function并绘制曲线,设定95%自信区间,并重复计算499次。

2.3.2 多重共线性检验多重共线性是指在线性回归模型中的解释变量间存在高度相关的关系,这种关系会使模型的估计值失真并有一定的偏差。应用方差膨胀因子(variance inflation factor,VIF)对模型的驱动因子进行检验,排除有显著共线性的因子。一般认为,当VIF>10时,说明自变量之间具有显著的共线性,需要剔除相应的自变量,国内外已有学者将此方法运用到林火的研究中[14]。

2.3.3 逻辑斯蒂回归模型基本原理国内外很多学者应用逻辑斯蒂回归模型对林火发生的空间格局及预测预报进行分析。y=1代表正类(林火发生),y=0代表负类(林火不发生),并设着火的概率为P,未着火(y=0) 的概率为(1-P),则林火发生概率和驱动因子间的逻辑斯蒂回归模型的关系表达式为

| $P=\frac{{{\text{e}}^{{{\beta }_{0}}+{{\beta }_{1}}{{x}_{1}}+{{\beta }_{2}}{{x}_{2}}+\ldots +{{\beta }_{m}}{{x}_{m}}}}}{1+{{\text{e}}^{{{\beta }_{0}}+{{\beta }_{1}}{{x}_{1}}+{{\beta }_{2}}{{x}_{2}}+\ldots +{{\beta }_{m}}{{x}_{m}}}}}$ | (2) |

式中:P为林火发生概率;x1,x2,…,xm为林火发生的自变量;β1,β2,…,βm为解释变量系数;m为协变量个数。

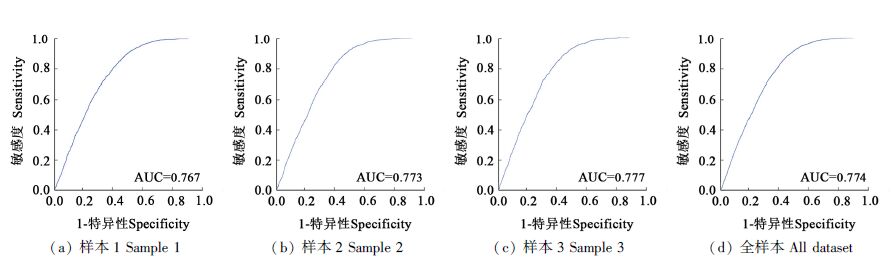

2.3.4 逻辑斯蒂回归模型的校验受试者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线最初是应用于雷达信号接受能力的评价,后在医学领域展开运用,近年来ROC曲线在逻辑斯蒂回归模型的拟合方面应用越来越广泛,该曲线的检验方法是以曲线下面积(area under the curve,AUC)值来反应模型预测的准确率。0.5<AUC<1时,AUC值越大,说明模型拟合的效果越好,有学者指出AUC=0.5,说明回归方程对因变量的解释没有任何意义;AUC>0.5,自变量对因变量具有较好的解释能力[15]。

2.3.5 模型拟合及准确度检验随机抽取全部样本(14 063个火点和随机点)的60%作为训练样本进行中间模型的拟合,40%测试样本作为中间模型的内部检验。为了减少随机抽样的误差,对训练样本和测试样本的数据进行了3次随机重复性划分,并分别对训练样本和测试样本进行3次模型拟合。选择训练样本中出现2次及以上的显著因子进行全样本的建模分析。

3 结果与分析 3.1 多重共线性检验结果经多重共线性检验,所有变量的VIF值均小于10,因此海拔、坡向、坡度、日平均气温、日平均相对湿度、日降水量、植被覆盖度和人口密度共8个自变量全部进入模型拟合阶段。

3.2 林火空间分布格局林火的发生通常受到前一年的气象条件影响,此外,林火造成森林可燃物载量的消耗,也会影响第二年的林火行为。因此,以3 a为一个研究时间尺度,对福建西部地区2000—2010年间的林火密度进行分析[图 1(a、b、c、d)]。其中Theo. K为K-function的理论值,代表完全随机分布,K代表实际计算值,Low K和High K分别代表 95%置信区间。空间格局分析结果表明,福建西部地区林火主要为聚集分布,并在距离尺度为105 km时,聚集程度最明显。图 1(e)是以2000—2010年为一个时间尺度进行的火点空间格局分析,结果表明2000—2010年间福建西部地区林火火点呈现聚集分布的格局。

|

图 1 2000—2010年福建西部地区林火空间分布 Fig. 1 Spatial pattern analysis for fire spacial distribution during 2000—2010 in western Fujian |

运用Spss 19.0对3个训练样本进行模型拟合,确定3个训练样本的最终变量,海拔、日平均气温、日平均相对湿度、日降水、植被覆盖度、人口密度6个变量出现了3次的显著相关,对这6个变量进行全样本模型的拟合。

3.3.2 模型结果的检验图 2为测试样本和全样本的ROC曲线图,AUC值介于0.77~0.78之间,且显著性水平P<0.001,说明模型的拟合程度高,对福建西部地区林火的预测预报及管理提供一定的科学依据。

|

图 2 模型的ROC拟合曲线 Fig. 2 ROC curves of logistic models |

表 1显示3个样本的阈值范围在0.348~0.367,总预测准确率范围为68.2%~68.8%,且火点的预测准确率要高于非火点。经计算,全样本的阈值为0.356且显著性水平P<0.001,AUC值为0.774,说明全样本模型拟合程度较好。根据全模型拟合结果(表 2),建立福建省西部地区林火发生概率模型为

| $P=1/(1+{{\text{e}}^{-5.424+0.001{{x}_{1}}+0.091{{x}_{2}}+0.006{{x}_{3}}+0.037{{x}_{4}}+0.001{{x}_{5}}+1.639{{x}_{6}}}})$ | (3) |

式中:P为林火发生概率;x1为海拔(m);x2为日降水量(mm);x3为日平均气温(℃);x4为日平均相对湿度(%);x5为人口密度(人·km-2);x6为植被覆盖度(%)。

| 样本号 Sample number | 阈值 Threshold | 预测准确率Prediction accuracy/% | 总预测准确率率 Total prediction accuracy/% | |

| 火点Firepoint | 非火点Non-fire point | |||

| 样本1 Sample 1 | 0.348 | 89.4 | 55.6 | 68.3 |

| 样本2 Sample 2 | 0.367 | 86.0 | 58.2 | 68.8 |

| 样本3 Sample 3 | 0.362 | 86.1 | 57.2 | 68.2 |

| 全样本All dataset | 0.356 | 87.9 | 56.5 | 68.4 |

| 自变量因子 Independent variable | 估值系数 Estimation coefficient | 标准误差 Standard Error | 卡方值 Wald chi-square | P |

| 高程Dem | -0.001 | <0.001 | 190.708 | <0.001 |

| 日平均气温Daily average temperature | -0.006 | <0.001 | 309.987 | <0.001 |

| 日平均相对湿度Daily average relative humidity | -0.037 | 0.002 | 347.064 | <0.001 |

| 日降水量Daily precipitation | -0.091 | 0.006 | 229.853 | <0.001 |

| 植被覆盖度Fractional vegetation cover | -1.639 | 0.281 | 34.010 | <0.001 |

| 人口密度Population density | -0.001 | <0.001 | 80.375 | <0.001 |

| 常量Constant | 5.424 | 0.265 | 418.413 | <0.001 |

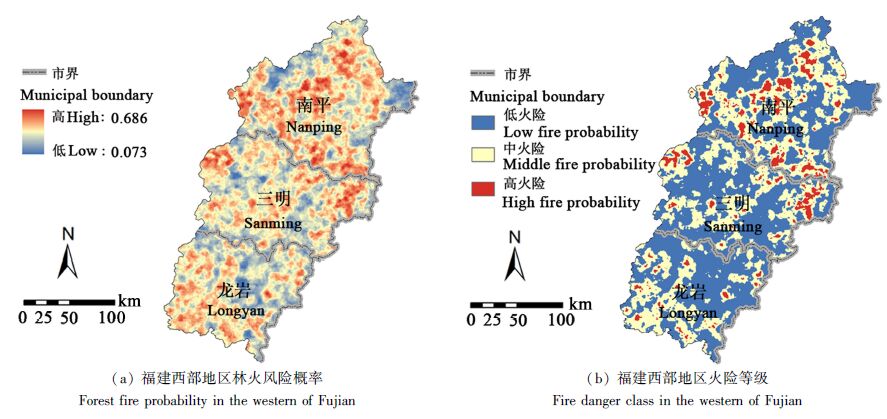

根据林火发生的预测模型,并运用克里格插值方法对福建西部林火空间概率分布进行插值分析[图 3(a)]。全样本拟合结果的阈值为0.356,参考国外的相关研究以该值和系统默认阈值0.500为标准[16],对福建西部地区火险等级进行划分,其中低火险区小于0.356,中火险区为0.356~0.500,高火险区大于0.500[图 3(b)]。南平、三明、龙岩火险发生概率依次降低,南平和三明西部的林火发生次数和面积较大,林火发生的主要原因可能是福建西部地区较沿海地区植被覆盖度大、人口少。低火险区域主要集中在龙岩市,可能是如长汀县长期的水土流失比较严重,植被稀疏是林火发生概率低的主要原因之一。

|

图 3 研究区域林火风险概率和火险等级 Fig. 3 Forest fire probability and fire danger class in the study area |

运用Arcgis 10.2,Spss 19.0和SpPack等软件,以2000—2010年福建省林火数据为基础,综合地形、气象、植被和人为活动4个因素,对福建西部地区林火发生格局及驱动因子进行分析。Ripley′s K-function计算结果显示,以3 a为一个时间尺度,福建西部地区林火呈空间聚集分布;其中,2003—2005年聚集强度最大,从2000—2010年整体来看,福建西部地区林火火点呈现聚集模式分布。

模型拟合结果表明,海拔、日平均气温、日平均相对湿度、日降水、植被覆盖度和人口密度对福建西部地区林火发生有重要影响,并均呈负相关。研究表明,海拔高度对林火发生有重要影响,林火多发生在海拔较低的地区,高海拔地区人口稀疏,林火次数相对较少,这与其他学者的研究相一致[17]。此外,研究发现日平均气温、日平均相对湿度和日降水对林火发生有重要影响,温度与研究区域林火发生呈负相关,原因可能是温度增加促进植被生长加之福建西部地区降水较为充足,林内可燃物生长茂盛,含水量高,导致森林可燃性降低,这与郑琼等[18]和孙龙等[19]研究结果一致。此外,研究还发现林火易发生在人口密度较低的地区,主要原因在于人口密集型地区多为工业化或商业较为集中地区域,人为活动相对集中且离森林较远,不易产生森林火灾,相反,人口稀疏地区多分布在农田和森林交汇处,人为活动对森林影响较大,更易产生林火,这与STURTEVANT et al[20]的研究结论一致。

此外,逻辑斯蒂回归模型对福建西部地区林火发生的预测精度较好,模型预测准确率接近70%且模型内自变量均显著。基于预测模型的区域林火火险概率和火险等级图显示,福建西部地区林火发生主要集中在西北部和中部地区,因此林火管理和扑救资源应该针对高火险地区进行有效的布置和分配。对于林火发生较少区域也要给予足够的关注,制定预防方案,合理配置资源,使林火损失降到最低。基于地形、气象、人口密度等因素对福建西部地区森林火灾的驱动因子进行分析,缺少人为基础设施如道路、铁路密度、工厂与森林的距离等因素的分析,在今后的研究中,可对这些因子进行分析,以便更加科学准确地为福建西部地区林火的预测预报提供依据[21-22]。另外,国外有研究表明对数据空间相关性进行分析可以提高模型的预测能力[23],在研究林火发生概率的空间分布时应用地理加权回归(Geographically Weighted Regression,GWR)方法,该方法能够减少模型的残差[24],体现空间异质性,因此,在以后的研究中可尝试空间模型对福建西部地区林火发生的特性进行研究和分析。

| [1] | 张斌. 福建林火的发生特点与防治对策探讨[J]. 福建林业科技, 1995, 22(4): 81–84. |

| [2] | 邓欧, 李亦秋, 冯仲科, 等. 基于空间Logistic的黑龙江省林火风险模型与火险区划[J]. 农业工程学报, 2012, 28(8): 201–205. |

| [3] | PARISIEN M A, MORITZ M A. Environmental controls on the distribution of wildfire at multiple spatial scales[J]. Ecological Monographs, 2009, 79(1): 127–154. |

| [4] | HU T Y, ZHOU G S. Drivers of lightningand human-caused fire regimes in the Great Xing'an Mountains[J]. Forest Ecology and Management, 2014, 329: 49–58. |

| [5] | ROLLINS M G, MORGAN P, SWETNAM T. Landscape-scale controls over 20th century fire occurrence in two large Rocky Mountain (USA) wilderness areas[J]. Landscape Ecology, 2002, 17(6): 539–557. |

| [6] | JIMÉNEZ-VALVERDE A. Insights into the area under the receiver operating characteristic curve (AUC) as a discrimination measure in species distribution modelling[J]. Global Ecology and Biogeography, 2012, 21(4): 498–507. |

| [7] | GUO F T, SU Z W, WANG G Y, et al. Wildfire ignition in the forests of southeast China:identifying drivers and spatial distribution to predict wildfire likelihood[J]. Applied Geography, 2016, 66: 12–21. |

| [8] | RIPLEY B D. The second-order analysis of stationary point processes[J]. Journal of Applied Probability, 1976, 13(2): 255–266. |

| [9] | 彭欢, 史明昌, 孙瑜, 等. 基于Logistic的大兴安岭雷击火预测模型[J]. 东北林业大学学报, 2014, 42(7): 166–169. |

| [10] | 李童瑶, 陈馨, 邓晶, 等. 基于聚类分析的福建省森林火灾风险区划[J]. 福建林业科技, 2015, 42(4): 148–152. |

| [11] | 郑海清. 福建省暴发性林火天气预报方法研究[J]. 福建林学院学报, 2004, 24(1): 36–40. |

| [12] | 郭福涛, 胡海清, 马志海, 等. 不同模型对拟合大兴安岭林火发生与气象因素关系的适用性[J]. 应用生态学报, 2010, 21(1): 159–164. |

| [13] | WANG Z Y, ZUO R G, ZHANG Z J. Spatial analysis of Fe deposits in Fujian Province,China:implications for mineral exploration[J]. Journal of Earth Science, 2015, 26(6): 813–820. |

| [14] | LITTELL J S, MCKENZIE D, PETERSON D L, et al. Climate and wildfire area burned in western U.S. ecoprovinces,1916-2003[J]. Ecological Applications, 2009, 19(4): 1003–1021. |

| [15] | MARTÍNEZ J, VEGA-GARCIA C, CHUVIECO E. Human-caused wildfire risk rating for prevention planning in Spain[J]. Journal of Environmental Management, 2009, 90(2): 1241–1252. |

| [16] | 刘祖军, 刘健, 余坤勇, 等. 基于RS和GIS的森林火险区划[J]. 福建农林大学学报(自然科学版), 2008, 37(6): 606–609. |

| [17] | SYPHARD A D, RADELOFF V C, KEELEY J E, et al. Human influence on California fire regimes[J]. Ecological Application, 2007, 17(5): 1388–1402. |

| [18] | 郑琼, 邸雪颖, 金森. 伊春地区1980-2010年森林火灾时空格局及影响因子[J]. 林业科学, 2013, 49(4): 157–163. |

| [19] | 孙龙, 尚喆超, 胡海清. Poisson回归模型和负二项回归模型在林火预测领域的应用[J]. 林业科学, 2012, 48(5): 126–129. |

| [20] | STURTEVANT B R, CLELAND D T. Human and biophysical factors influencing modern fire disturbance in northern Wisconsin[J]. International Journal of Wildland Fire, 2007, 16(4): 398–413. |

| [21] | 梁慧玲, 郭福涛, 王文辉, 等. 小兴安岭伊春地区林火发生自然影响因子及其影响力[J]. 东北林业大学学报, 2015, 43(12): 29–35. |

| [22] | 刘志华, 杨健, 贺红士, 等. 黑龙江大兴安岭呼中林区火烧点格局分析及影响因素[J]. 生态学报, 2011, 31(6): 1669–1677. |

| [23] | KUPFER J A, FARRIS C A. Incorporating spatial non-stationarity of regression coefficients into predictive vegetation models[J]. Landscape Ecology, 2007, 22(6): 837–852. |

| [24] | ZHANG Z X, ZHANG H Y, ZHOU D W. Using GIS spatial analysis and logistic regression to predict the probabilities of human-caused grassland fires[J]. Journal of Arid Environments, 2010, 74(3): 386–393. |

2017, Vol. 37

2017, Vol. 37