文章信息

- 杨婷婷, 郭福涛, 王文辉, 苏漳文, 马祥庆, 吴鹏飞

- YANG Tingting, GUO Futao, WANG Wenhui, SU Zhangwen, MA Xiangqing, WU Pengfei

- 福建长汀红壤区植被覆盖度变化趋势分析

- Dynamics of vegetation coverage in the red soil area of Changting, Fujian, China

- 森林与环境学报, 2016, 36(01): 15-21

- Journal of Forest and Environment, 2016, 36(01): 15-21.

- http://dx.doi.org/10.13324/j.cnki.jfcf.2016.01.003

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-07-17

- 修订日期: 2015-09-21

福建长汀是中国南方亚热带红壤丘陵土壤侵蚀治理的一个典型区,由于地理环境、气候和人类活动的共同影响,历史上区域内水土流失、山体滑坡等自然灾害较为严重[1]。通过植被覆盖度变化来评价区域的水土流失及生态环境恢复情况是目前国内外学者所普遍采用的方法。作为植被生长状况和植被覆盖度的最佳指示因子[2, 3, 4],归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)在一定程度上能直接反应地表植被的覆盖情况与变化趋势,在评价区域的水土保持状况、植被及生态恢复程度等方面有广泛应用[5]。

随着遥感技术不断发展,许多学者[6, 7, 8, 9, 10]利用高分辨率辐射计(advanced very high resolution radiometer,AVHRR)NDVI数据分析了不同时间和地区植被覆盖的动态变化。刘宪锋等[11]利用中分辨率成像光谱仪(moderate-resolution imaging spectroradiometer,MODIS)NDVI数据分析了2000-2011年三江源区植被覆盖时空变化特征、未来趋势及其驱动因子,张丽等[12]使用淮河流域1998-2005年每年第三季度的SPOT-VEGETATION逐旬NDVI数据,阐明了该区域植被覆盖度的变化情况,黄瑾等[13]利用环境卫星影像(Landsat)专题成像仪(thematic mapper,TM)遥感图像,结合地理信息系统(geographic information system,GIS)技术,较为准确地提取了研究区植被覆盖度信息。刘健等[14]利用2个时相的Landsat TM遥感图像从时空方面分析了福建省南平市土地利用与土地覆盖变化情况,为南平市土地可持续利用提供决策支持。廖春华等[15]利用环境一号(HJ-1)卫星获取的高光谱数据,通过像元二分模型提取新疆石河子地区的植被覆盖度信息,得出HJ-1卫星数据能够得到较高精度的植被覆盖度反演结果。江洪等[16]采用混合像元法对福建省长汀县1994年和2003年的遥感影像进行了植被覆盖度的初步估算,认为高植被覆盖面积占长汀县国土面积的比例提高了4.9%。由于近年来人们对长汀红壤区水土流失治理力度的逐年增强,该区域植被覆盖情况变化较大。然而,目前使用高分辨率遥感影像对长汀地区进行长时间的植被动态评价研究仍较少。

TM遥感数据由于其地物分辨率高(30 m)的特点而被广泛应用[17, 18]。鉴于此,采用空间分辨率为30 m的Landsat TM数据和HJ-1卫星的遥感数据,利用GIS技术提取并计算长汀红壤区2000-2014年的隔年NDVI及植被覆盖度,通过分析该区域植被覆盖度和植被恢复等级的时空变化,对长汀红壤区水土流失综合治理效果进行分析评价。

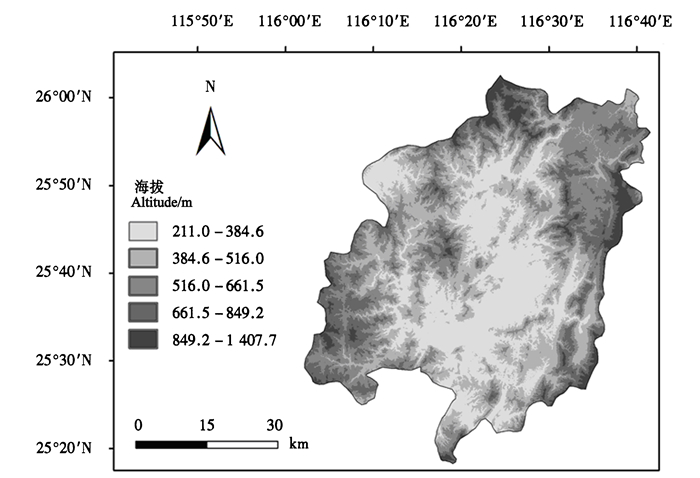

1 研究区概况长汀红壤区位于福建西南部,北纬25°18′40″-26°02′05″,东经116°00′45″-116°39′20″,地处武夷山脉南段,为闽赣两省的边陲要冲,土地总面积为3 097.26 km2。该地属中亚热带季风性湿润气候,年平均气温18.3 ℃,降雨量集中,降雨强度大,年平均降水量1 730.4 mm,区域内多山丘陵地带(图 1),以红壤和赤红壤为主,土层较薄,抗侵蚀能力低。现有植被主要以马尾松(Pinus massoniana Lamb.)低效林和灌丛、荒草坡等次生植被和人工植被为主,局部山地植被结构单一,水土保持防护功能较弱,加上其它一些人为因素的长期作用,极易发生水土流失现象。

|

图 1 长汀县地形与海拔分布 Figure 1 Topography and altitude in Changting County |

为突出植被覆盖度的时空变化特征,以2 a为时间间隔,对长汀红壤区的NDVI和植被覆盖度进行分析。由于TM NDVI具有适宜的分辨率,能达到良好的植被提取效果,选择长汀县 2000-2008年空间分辨率为30 m的Landsat TM遥感影像,但由于Landsat TM 2010-2014年的数据云层加厚,图像质量较差,因此,应用空间分辨率为30 m的环境卫星遥感影像分析2010-2014年的植被覆盖度变化。其中,2000、2002年数据来源于Landsat 4-5中的TM影像,2004-2008年数据来源于Landsat 7中的增强型专题绘图仪(enhanced thematic mapper plus,ETM+)影像,2010-2014年数据来源于HJ-1卫星电荷耦合器(charge coupled device,CCD)相机影像数据。有研究表明,上述2种卫星产品的相关性非常高,可用于数据的相互补充[19, 20]。通常情况下,评价区域NDVI变化应该选取4-10月份植物生长季为研究时间点,但结合实际情况发现此时间范围内,遥感图像多云且云层较厚,即使进行除云处理也可能导致较大误差,为使得遥感分析结果在时间尺度上具有对比性且结果真实,误差较小,分别选取2000-2014年每隔1 a冬季1个月份的数据进行分析。辅助资料为长汀县地形图(图 1)。

2.2 数据处理 2.2.1 NDVI计算利用遥感图像处理软件 ENVI 4.5对2004-2008年ETM+数据剔除噪声,进行去条带处理,得到遥感图像。通过几何纠正、投影转换、研究区域的裁切、不同时相遥感影像直方图匹配等方法对2000-2014年的遥感图像预处理,从而消除辐射畸变和几何畸变的影响,获取地物真实反射率[21]。采用ARCGIS空间分析栅格计算器对Landsat TM/ETM+影像和HJ-1卫星CCD影像进行NDVI计算,得到研究区不同时相的NDVI灰度图。TM数据的NDVI值由第4通道近红外波段和第3通道红光波段发射率值计算得到,HJ-1卫星CCD 数据波段设置与Landsat TM/ETM+数据的前4个波段相同,光谱响应曲线近似。将相应波段的TM地表反射率代入NDVI计算公式[22],求得每一个TM像元对应的NDVI值。NDVI为近红外波段和红色波段之间反射率的比值。

| ${\rm{NDVI = (}}D{N_{{\rm{NIR}}}} - {D_{{\rm{NR}}}})/(D{N_{{\rm{NIR}}}} + {D_{{\rm{NR}}}})$ | (1) |

利用的Landsat TM数据,公式(1)可以表达为[23, 24]

| ${\rm{NDVI = (TM}}4{\rm{ - TM}}3{\rm{)/(TM}}4{\rm{ + TM}}3{\rm{)}}$ | (2) |

NDVI值在-1-(+1)变动。无植被的裸土地区,NDVI值很低,接近0,而植被密度较高的区域,NDVI值较高,大于0.7,水域为负值[9]。以某年TM图像为基础计算NDVI,得到NDVI图像,图像上亮度越亮代表植被覆盖度越高,反之,亮度越暗代表植被覆盖度越低。

2.2.2 基于NDVI的植被覆盖度统计植被指数法是一种通过建立植被指数和植被覆盖度的关系来估算植被覆盖度的方法,GUTMAN et al[25]提出了根据NDVI来估算植被覆盖度。对于提取的植被生长区,可以假定一个像元信息由土壤和植被两部分组成,在植被盖度计算上采用像元二分模型[26]。

| $Fc = ({\rm{NDVI}} - {\rm{NDV}}{{\rm{I}}_{{\rm{soil}}}})/({\rm{NDV}}{{\rm{I}}_{{\rm{veg}}}} - {\rm{NDV}}{{\rm{I}}_{{\rm{soil}}}})$ | (3) |

根据SINGH[27]提出的差值法,对长汀红壤区2000年与2014年的植被覆盖度遥感影像进行差值计算,获得该区域植被恢复情况。

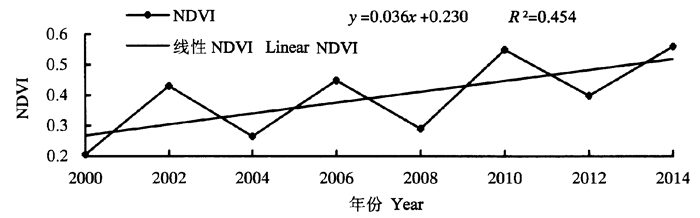

3 结果与分析 3.1 长汀红壤区NDVI值年际变化特征从图 2可知,2000-2014年长汀红壤区植被NDVI值在0.20-0.56之间,年平均增速为3.6%。随着年份的增加,NDVI总体上呈上升趋势。

|

图 2 长汀红壤区2000-2014年NDVI年际变化趋势 Figure 2 Annual dynamics of NDVI in the red soil area of Changting from 2000 to 2014 |

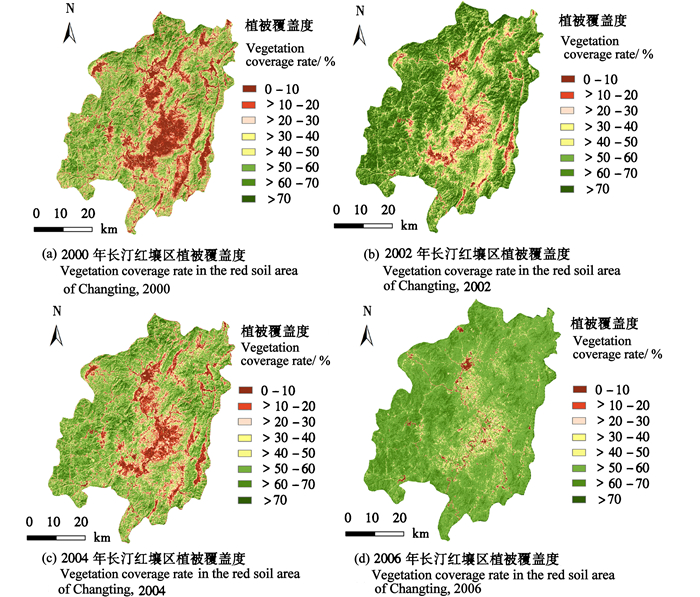

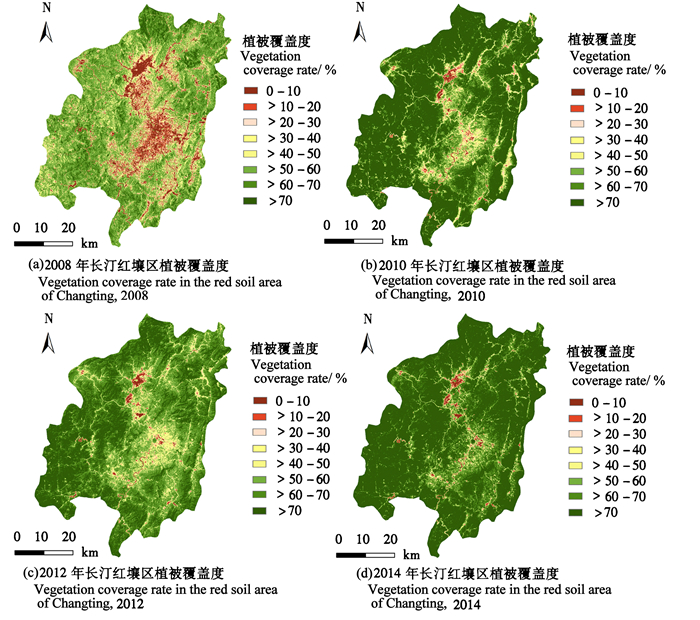

国内学者[28, 29, 30]结合研究区不同的水土流失等级对应不同等级的植被覆盖度,将植被覆盖度划分为不同的等级。利用遥感软件ENVI 4.5采用等距离间距将研究区影像中的植被覆盖度均匀划分成8个等级(0-10%、>10%-20%、>20%-30%、>30%-40%、>40%-50%、>50%-60%、>60%-70%和>70%),生成植被覆盖度等级分布图(图 3、图 4),从而可以直观地研究长汀红壤区植被覆盖度分布情况。在此基础上,将植被覆盖分为3类,高植被覆盖(覆盖度>70%)、中植被覆盖(30%≤覆盖度≤70%)和低植被覆盖(覆盖度<30%)。从图 3、图 4可以看出,2000-2014年长汀红壤区植被覆盖度呈逐年增加的趋势,总体上,整个红壤区域的植被覆盖以中、高植被覆盖度为主,低植被覆盖度只分布在小部分区域。其中,高植被覆盖主要分布在长汀红壤区的西部和北部区域,中植被覆盖和低植被覆盖则主要分布在中部和东南部,尤其是汀江流域。从2000-2014年,长汀红壤区由中低植被覆盖逐步转变为高植被覆盖,高植被覆盖面积增加了2 132.90 km2,占长汀土地面积的比例提高了68.86%。

|

图 3 长汀红壤区2000-2006年植被覆盖度变化趋势 Figure 3 Dynamics of vegetation coveragein the red soil area of Changting from 2000 to 2006(two-year interval) |

|

图 4 长汀红壤区2008-2014年植被覆盖度变化趋势 Figure 4 Dynamics of vegetation coveragein the red soil area of Changting from 2008 to 2014(two-year interval) |

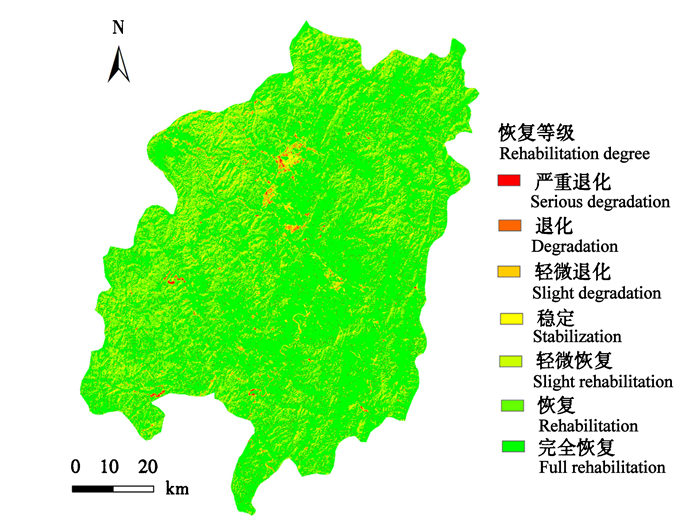

结合实际情况将植被覆盖度分成7个恢复等级[12]:严重退化[<(-30%)]、退化[>(-30%)-(-15%)]、轻度退化[>(-15%)-(-5%)]、稳定(±5%)、轻度恢复(5%-15%)、恢复(>15%-30%)、完全恢复(>30%),根据分类等级将差值图进行密度分割处理,得到长汀红壤区植被恢复等级分布图(图 5),同时统计各恢复等级的面积及其所占区域总面积的百分比(表 1)。图 5和表 1显示,长汀红壤区植被变化以恢复和完全恢复为主。其中恢复和完全恢复的面积占全区总面积的88.07%,严重退化和退化的区域只占到总面积的0.42%。植被覆盖度总体上处于恢复阶段。

|

图 5 长汀红壤区2000年与2014年植被覆盖变化 Figure 5 Change of vegetation coveragein in the red soil area of Changting from 2000 to 2014 |

| 退化/恢复程度Degradation/rehabilitation level | 覆盖度Coverage rate/% | 像元数Pixel numbers | 面积Acreage/km2 | 百分比Percentage/% |

| 严重退化Serious degradation | < (-30) | 4 680 | 3.41 | 0.11 |

| 退化Degradation | -30-(-15) | 13 238 | 9.63 | 0.31 |

| 轻度退化Slight degradation | -15-(-5) | 29 304 | 21.33 | 0.69 |

| 稳定Stabilization | ±5 | 116 572 | 84.84 | 2.74 |

| 轻度恢复Slight rehabilitation | 5-15 | 343 805 | 250.22 | 8.08 |

| 恢复Rehabilitation | 15-30 | 1 022 866 | 744.42 | 24.03 |

| 完全恢复Full rehabilitation | > 30 | 2 725 283 | 1 983.41 | 64.04 |

| 合计Total | 4 255 748 | 3 097.26 | 100.00 |

长汀红壤区2000-2014年的NDVI值总体上呈现上升趋势,说明长汀县在多年的水土流失治理中采取的水土保持措施是可行的,植被覆盖状况得到了很大的改善,整体植被恢复效果明显。该区域植被覆盖度在0.20-0.56之间,由于季节的不同,植被生长状况不同,植被覆盖度也会相差较大,本文选取的是2000-2014年冬季数据,植被覆盖度相对其它季节较低,但由于选取时间点保持了一致性,因此研究结论可以很好地反应NDVI的变化趋势。

长汀红壤区在2000-2014年,中低、中高植被逐步转变为高植被覆盖,高植被覆盖区面积增加了2 132.90 km2,占长汀红壤区面积比例提高了68.86%。从长汀植被覆盖度空间分布图来看,高植被覆盖主要分布在该区域的西部和北部,中、低植被覆盖则主要分布在中部和东南部,尤其是沿汀江两岸地区。该结论与江洪等[16]得到的长汀2003年植被覆盖度情况结论相似。在县级层次上,地形因子对植被覆盖的影响较大,长汀县中部和东南部主要是道路、河流及一些工业区,导致植被覆盖度较差。其中人类活动是很重要的因素,因此应加强宣传并采取尽可能完善的水土保持措施,以充分发挥人的主观能动性促进植被恢复。

长汀红壤区的植被变化以恢复和完全恢复为主,其面积分别占全区总面积的24.03%和64.04%。但仍有局部区域发生退化或严重退化,主要分布于汀江两岸,由于该区交通运输用地和水利设施用地等面积较大,导致交通或河流沿线的居民点、独立工矿、建设用地分布较多,且规模日益增大[31],在开发时往往没有采取科学的水土保持措施[32],造成这些破坏严重区域的植被恢复相对更慢[33]。因此,应特别注意加强该区域的水土保持措施,防止新增水土流失。

NDVI值作为水土流失、景观格局等研究的重要因子,对生态环境监测保护与可持续发展均具有重要意义。当前有学者指出NDVI受土壤背景的影响较大,适用于作物生长早期或植被覆盖度较低的区域,对植被覆盖率较高的区域则应该采用比值植被指数(ratio vegetation index,RVI)值。一些学者对NDVI和RVI在反映植被覆盖度上的适用性做了评价,但是目前并没有一致的结论。因此,需要使用RVI与NDVI对长汀地区进行进一步对比研究。此外,由于植被覆盖与气温、降水量、相对湿度的关系密切,因此,多因子对植被覆盖增长作用的分析也需要进一步研究。

| [1] | 曾从盛.福建典型区生态环境研究[M].北京:中国环境科学出版社,2006:1-26. |

| [2] | 郭建坤,黄国满.1998年-2003年内蒙古地区土地覆被动态变化分析[J]. 资源科学,2005,27(6):84-89. |

| [3] | 赵英时.遥感应用分析原理与方法[M].北京:科学出版社,2003:374-375. |

| [4] | CARLSON T N, RIPLEY D A. On the relation between NDVI fractional vegetation cover and leaf area index[J]. Remote Sensing of Environment, 1997,62(3):241-252. |

| [5] | 夏照华,张克斌,李瑞,等.基于NDVI的农牧交错区植被覆盖度变化研究:以宁夏盐池县为例[J]. 水土保持研究,2006,13(6):179-181. |

| [6] | 陈云浩,李晓兵,史培军.基于遥感的植被覆盖变化景观分析[J]. 生态学报,2002,22(10):1 582-1 586. |

| [7] | 马明国,王建,王雪梅.基于遥感的植被年际变化及其与气候关系研究进展[J]. 遥感学报,2006,10(3):421-431. |

| [8] | 方精云,朴世龙,贺金生,等.近20年来中国植被活动在增强[J]. 中国科学(C辑),2003,33(6):554-565. |

| [9] | 朴世龙,方精云.最近18年来中国植被覆盖的动态变化[J]. 第四纪研究,2001,21(4):294-302. |

| [10] | 王宗明,郭志兴,松开山,等.中国东北地区植被NDVI对气候变化的响应[J]. 生态学杂志,2009,28(6):1 041-1 048. |

| [11] | 刘宪锋,任志远,林志慧,等.2000-2011年三江源区植被覆盖时空变化特征[J]. 地理学报,2013,68(7):897-908. |

| [12] | 张丽,何晓旭,魏鸣.基于NDVI的淮河流域植被覆盖度动态变化[J]. 长江流域资源与环境,2012,21(Z1):51-56. |

| [13] | 黄瑾,杨武年,张敏,等.普格县植被覆盖度遥感动态监测分析[J]. 地理空间信息,2009,7(2):1-3. |

| [14] | 刘健,亓兴兰,余坤勇,等.基于RS与GIS的南平市土地利用时空变化分析[J]. 福建林学院学报,2006,26(1):10-13. |

| [15] | 廖春华,张显峰,孙权,等.基于HJ-1高光谱数据的植被覆盖度估测方法研究[J]. 遥感信息,2005(5):65-70. |

| [16] | 江洪,王钦敏,汪小钦.福建省长汀县植被覆盖度遥感动态监测研究[J]. 自然资源学报,2006,21(1):126-132. |

| [17] | 刘纪远,徐新良,邵全琴.近30年来青海三江源地区草地退化的时空特征[J]. 地理学报,2008,63(4):364-376. |

| [18] | 张学俭,冯仲科.RS和GIS支持下的我国农牧交错生态脆弱区LUCC研究:以宁夏盐池县为例[J]. 北京林业大学学报,2006,28(1):32-38. |

| [19] | 冯海霞,秦其明,蒋洪波,等.基于HJ-1A/1B CCD数据的干旱监测[J]. 农业工程学报,2011,27(1):358-365. |

| [20] | 胡昌苗,张微,冯峥,等.Landsat TM/ETM+与HJ-1A/B CCD数据自动相对辐射处理及精度验证[J]. 遥感学报,2014,18(2):267-286. |

| [21] | 王光华,刘琪璟.基于TM影像估算北京山区乔木林生物量[J]. 福建林学院学报,2012,32(2):120-124. |

| [22] | DEERING D W. Rangeland reflectance characteristics measured by aircraft and spacecraft sensors[D].College Station, TX: Texas A&M University, 1978:338. |

| [23] | ROUSE J W, HAAS R W, SCHELL J A, et al. Monitoring the vernal advancement and retrogradation (green wave effect) of natural vegetation[R]. Greenbelt: NASA/GSFC Type Ⅲ, Final Report, 1974. |

| [24] | 卢玉东,尹光.应用TM图像分析重庆南川市土壤侵蚀与植被覆盖度的关系[J]. 南京农业大学学报,2005,28(4):72-75. |

| [25] | GUTMAN G, IGNATOV A. The derivation of the green vegetation fraction from NOAA/AVHRR data for use in numerical weather prediction models[J]. International Journal of Remote Sensing, 1998,19(8):1 533-1 543. |

| [26] | 马俊海,刘丹丹.像元二分模型在土地利用现状更新调查中反演植被盖度的研究[J]. 测绘通报,2006(4):13-16. |

| [27] | SINGH A. Digital change detection techniques using remotely sensed data[J]. International Journal of Remote Sensing, 1989,10(6):989-1 003. |

| [28] | 李苗苗,吴炳方,颜长珍,等.密云水库上游植被覆盖的遥感估算[J]. 资源科学,2004,26(4):153-159. |

| [29] | 牛保茹,刘俊栋,陈晓峰,等.干旱半干旱地区植被覆盖度遥感信息提取[J]. 武汉大学学报(信息科学版),2005,30(1):27-30. |

| [30] | 申彦科.重庆缙云山植被覆盖度变化及空间格局研究[D]. 北京:北京林业大学,2010. |

| [31] | 武国胜,林惠花,朱鹤健,等.典型红壤侵蚀景观的时空变化:以福建长汀为例[J]. 应用生态学报,2011,22(7):1 825-1 832. |

| [32] | 郑晶.基于生态系统服务价值的长汀县土地利用结构优化研究[D]. 福州:福建农林大学,2009. |

| [33] | 武国胜,王洪雨.典型区土壤侵蚀时空变化分析:以长汀县河田镇为例[J]. 海峡科学,2011(6):19-24. |

2016, Vol. 36

2016, Vol. 36