2. 上海海洋大学 海洋文化研究中心, 上海 201306

长江十年禁渔开启,为长江渔文化保护与传承提出重要课题。长江是中华民族的母亲河,是中华文明的重要源头之一。长江流域占中国国土面积的20%左右,大约为中国40%的人口提供休养生息的空间,其经济总量占全国的40%[1]。长江流域具有特殊的地理生态环境,是中国弥足珍贵的自然资源和人文资源宝库[2]。长江渔文化是长江文化的主要源头之一,而长江文化又是中华文化的重要源文化之一[3]。为了贯彻习近平总书记、李克强总理关于长江渔文化保护的指示和批示精神,在长江十年禁渔开启之际做好长江渔文化的保护与传承刻不容缓。长江渔文化历史悠久、内容丰富,而且具有典型的文化多样性、历久弥新性等特征,是中国民族蔚为壮观的文化遗产,也是今后长江经济带永续发展的宝贵文化资源,及时采取措施加强长江渔文化的保护与传承,既是长江大保护的题中应有之意,也是中华优秀传统文化传承创新的重要内容[4]。

1 长江渔文化历久弥新从远古渔猎时代到如今渔业生产生活,长江流域积淀了厚重而多样的长江渔文化,逐渐形成了丰富多样、生机勃勃、兼容并包的文化生态圈,成为长江文化衍生、发展和繁荣的重要源头之一。长江渔文化不仅历史悠久、内容丰富,而且表现出不同地方、不同民族栩栩如生、历久弥新的多样化特征。

长江渔文化的起源可以追溯到远古渔猎时代,甚至更早以前。据目前考古资料,远在石器时代的远古先民,已学会使用天然采集的树枝、石头、骨头等制作原始捕鱼工具,例如木鱼叉、骨鱼叉、骨鱼钩等渔具[5]。距今5 300~4 500年屈家岭文化“太极阴阳鱼图”的出现,反映了长江渔文化与中华文化流传盛广的太极文化、阴阳文化等之间的渊源[6]。三星堆遗址的鱼图案,展现了距今3 000多年人们对渔文化的认知和崇拜[7]。汉乐府民歌《江南》写道:“江南可采莲,莲叶何田田,鱼戏莲叶间。鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。[8]”这首脍炙人口的民歌描写了“鱼戏莲”的生动场景,承载着男女和合、子孙绵绵的美好寓意。唐代,长江流域更是诞生了著名的“四大家鱼”混养法,江西九江的鱼苗闻名遐迩[9]。“长江四鲜”“武昌鱼”“松江鲈鱼”“阳澄湖大闸蟹”等,自古为人津津乐道、垂涎三尺。唐诗宋词中“蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时”等俯拾皆是的千古佳句,更见长江渔文化千古流芳。

从远古的徒手抓鱼、木棍叉鱼、骨钩钓鱼、网罟捕鱼,到而今的观鱼、赏鱼、画鱼、写鱼、唱鱼,日积月累,中国人民创造了历史悠久、醇厚隽永、多姿多彩、包罗万象的长江渔文化。从江北到江南,由江西到江东,从长江源头青藏高原的鱼崇拜、湖北的武昌鱼、湖南鱼龙满堂、安徽的鲟鱼镇、扬州的打渔令说唱、太湖渔文化、浙东的“鲤鱼撒子”、丽水的稻鲤种养、苏州的松鼠桂鱼、阳澄湖的大闸蟹,到南通最美渔村“吕四”、上海的“松江鲈鱼”“崇明清水蟹”等,以及遍布长江流域形形色色的渔文化节……长江渔文化呈现出典型的生活化、多样化、世俗化等特征。不仅如此,长江渔文化还表现出形态万千的民族文化多样化特点,如土家族的渔鼓、侗族和水族的鱼图腾、回族的酸鱼汤、布依族的稻田养鱼、白族的渔潭会、满族的打牲、壮族的渔鼓“庄巴”等。

长江渔文化显著的地区和民族特色,不仅为国人津津乐道,而且日益得到世界上越来越多人的欣赏。浙江丽水青田县稻田养鱼迄今已有1 200多年历史。古青田县志记载,“田鱼,有红、黑、驳数色,土人在稻田及圩池中养之”。起初,农民利用溪水灌溉农田,溪中的鱼进入稻田自然生长,长期驯化后形成天然的稻鱼共生系统。田鱼实为鲤鱼,因出于稻田而俗称“田鱼”。田鱼产自稻田却无土腥味,肉质细嫩,味道鲜美,鳞软可食,营养丰富[10]。2005年,“浙江青田稻鱼共生系统”入选全球重要农业文化遗产名录[11]。浙江湖州荻港,有一片已传承2 500多年且保存完好的桑基鱼塘。这里地势低洼,当地百姓因地制宜挖成一片片鱼塘养鱼,鱼塘周围用砖头、泥土围成塘基,周边植桑,由此摸索出一条“桑叶养蚕、蚕砂喂鱼、鱼粪肥塘、塘泥沃土”的“桑基鱼塘”种养模式。这种模式不用化肥、农药,保护了生态环境,避免了低洼地水涝之忧,还取得桑蚕鱼三全其美的收益[12]。2018年,“浙江湖州桑基鱼塘系统”获得联合国粮农组织专家们授予的“全球重要农业文化遗产证书”[13]。

2 长江渔文化保护与传承的意义长江十年禁渔,长江渔文化的保护与传承刻不容缓,否则可能面临断层和消失的风险。这既是长江大保护的题中应有之意,也是中华优秀传统文化传承创新的重要内容[14]。

2.1 有助于十年禁渔的顺利推进根据《长江十年禁渔计划》,2021年是长江十年禁捕计划正式实施的第一年[15]。2021年2月农业农村部和国家统计局相关数据显示,长江十年禁渔计划共计涉及退捕上岸渔船11.1万艘、渔民23.1万人[16]。长江十年禁渔涉及渔民渔村之多、渔业经济总量之巨不容小觑。只有解决好渔民转产转业和渔村渔港转型发展,才能使长江十年禁渔得到顺利推进[17]。对此,在长江十年禁渔开启之际,可以通过挖掘、应用长江渔文化资源,发展渔文化经济,开展以“长江渔文化资源”为生产要素,开发以研学、旅游、观赏、文博、体验、休闲等为主题的渔文化特色渔村、特色渔港、特色主题公园等新业态,既可以为长江渔民转产转业提供丰富的就业机会,也可以为传统渔村渔港转型发展创造空间。比如湖北可利用屈原《离骚》之渔父,策划特色渔文化主题公园,开展廉洁清正的优秀传统文化教育。江西九江作为古代“四大家鱼”著名产地,可建设体验示范性鱼塘,展示“四大家鱼”混养法的发展历史。以文化经济学为指导,对长江渔文化资源进行保护、传承与应用,不仅可以促进中国渔业从生产型渔业到生态型渔业再到文化型渔业的代际进步,而且可以丰富地方产业发展业态,满足人民群众日益广泛而多样的精神文化生活需求。

2.2 有助于长江文化的传承创新《中华人民共和国长江保护法》(以下简称《长江保护法》)是中国自2021年3月起正式生效并且开始实施的第一部流域保护法[18]。长江流域独特的自然生态,是中国生态文明建设的重要财富[19]。《长江保护法》第五十三条特别规定,在规定期限内,国家严格管理、控制长江部分重点流域,在保护区以及支流、湖泊和重要水域内完全禁止对天然水生生物进行相关生产性捕捞[20]。然而,长江大保护是自然生态和文化生态需要共同保护的概念,既需要保护长江流域的自然生态环境,也需要妥善保护长江文化的历史性与多样性。从这个意义上说,做好长江渔文化的保护与传承,也是做好长江大保护的题中应有之意。

追溯长江文化的历史发端与发展,可以发现长江渔文化已成为长江文化的重要文化基因之一。长江流域世世代代的居民,衣食住行等方方面面莫不受到长江渔文化的滋养。在原始社会时期,人们通过渔文化获取赖以生存、繁衍的食物。长江流域众多文化遗址出土的各种鱼骨、渔具等为此提供了有力佐证。长江渔文化也是重要的船文化、航运文化之源。远古时期,人们为获取食物而发明舟船,后衍生出船文化、航运文化。杭州萧山跨湖桥遗址出土的7 500年前的独木舟,被誉为“中华第一舟”[21]。安徽黄山的渔梁街、江苏常州的长荡湖博物馆、江苏昆山的巴解园等所呈现的长江渔文化,不仅展现了长江渔文化的多样性,而且彰显了长江文化的生动性、多样性。著名管理学家德鲁克指出:“今天,真正占主导地位的资源以及具有决定意义的生产要素,既不是资本也不是土地和劳动,而是文化。[22]”因此,做好长江渔文化的保护与传承,既有利于弘扬中华优秀传统文化,也有利于长江文化的保护、传承与创造性转化和应用。

2.3 有助于文化强国的建设推进党的十九届五中全会提出2035年“建成文化强国”。长江渔文化是一笔宝贵的文化资源,是建设“文化强国”的资源与灵感源泉。长江渔文化历史积淀厚重、形态多样、贴近百姓生活,是长江流域居民乃至中华儿女广泛认同的根文化之一,对于凝聚中华民族共同体意识,具有不可替代的意义,长江渔文化所积淀的奋斗与拼搏、创新与发展、坚韧与自强,如长江一般浩浩荡荡、勇往直前、源远流长、生机勃勃;长江渔文化包罗万象、趣味横生、贴近生活,具有对外文化交流的潜在价值,是中华文化走向世界的重要支撑之一;在“文化大发展大繁荣”的大背景下,长江渔文化的保护与传承,对中华优秀传统文化的传承与创新具有典型示范意义,有助于带动对区域文化和类型文化的保护与传承,有助于激发文化事业的发展与创造活力,进而有助于“文化强国”建设。

2.4 有助于生态文明建设的总体布局党的十八大提出,推进生态文明建设,建设美丽中国,实现中华民族永续发展[23]。保护与传承长江渔文化,不仅是建设“美丽中国”的重要内容,而且可以丰富“美丽中国”的实践内容与体系。长江渔文化富含中华民族对自然、生态、环境的敬畏之情,所蕴含的人与自然和谐相处的朴素辩证思想与环境伦理,为建设“美丽中国”提供了源远流长的思想源流。古往今来,长江渔文化都显现出人与自然和谐共生,人与人之间同舟共济、互帮互助等精神理念,而这些都是建设美丽中国的宝贵精神财富。比如,上海崇明建设世界级生态岛,如果整合崇明特有的“崇明清水蟹”文化,凸显“好种育大蟹,清水出好蟹”的生态养殖理念,发展河蟹文博与会展业,或者建设蟹文化主题公园、蟹文化村等,无疑会为生态岛建设注入富有特色的文化内涵。

2.5 有助于长江经济带的乡村振兴战略长江渔文化源远流长,长江渔文化资源对生产生活和经济社会发展而言,都是笔不可估量的宝贵财富。日本学者日下公人在《新文化产业论》中提出,文化商品除了物质形态的文化商品和服务形态的文化商品之外,还存在第三种形态,即向其他产业提供文化附加值的文化商品形态[24]。应用这一理论,在乡村振兴大背景下,长江渔文化资源不仅可以为传统渔村渔港转型发展提供创造源泉,而且可以为乡村振兴提供应用文化资源。如湖北武昌的乡村振兴,可以充分挖掘和应用久负盛名的武昌鱼文化资源;安徽各村镇可以借比邻上海国际都市群的优势,挖掘扬子鳄、娃娃鱼、江豚、中华鲟等渔文化资源,发展文化型渔业,建设特色文旅融合村镇;太湖周边乡村可以利用太湖银鱼、大闸蟹、白鱼等渔文化打造特色小镇或景观带;上海崇明作为长江水系中华绒螯蟹的故乡,可以规划建设崇明清水蟹博物馆、稻香蟹肥特色村镇等。这样既可以避免千村一面,规避盲目模仿和雷同,而且可以拓展乡村振兴的发展路径,赋予乡村振兴以更多文化内涵。

2.6 有助于中华文化内涵的丰富从历史的角度看,“渔文化历史助力发展中华文明历史”。在过去,人民衣食住行都离不开渔文化。最早,捕鱼和狩猎为人们提供食物,鱼骨、兽骨是制作工具的原料之一。为了更便捷地抓鱼,人类发明了筏,进而演化成独木舟,中国早在几千年前就有了独木舟,再由独木舟进化成木板船,而这些都离不开渔民的创新创造,小渔船到商船,再发展成军舰,渔文化的每一次进步都推动了中华文明的前进[25]。从江苏扬州的渔文化博览园到湖南岳阳的洞庭湖,再从浙江各式各样的渔文化节到重庆长寿区渔乐仙谷鱼文化智慧小镇,这些极具地方特色与创意的渔文化成为中华文明传承创新的重要载体与不可或缺的一部分。

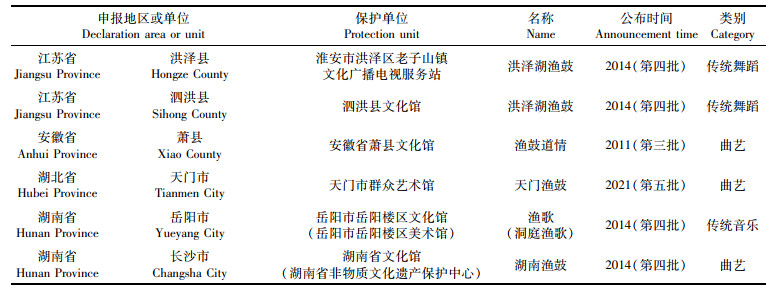

3 长江渔文化保护与传承现状 3.1 长江渔文化国家级非遗项目名录随着中国非物质文化遗产名录的不断建立,长江流域内的非物质文化遗产获得更多申报机会,长江渔文化也得到更多认可与保证。从国家级非物质文化遗产代表性项目名录来看,笔者先是统计了长江流域内各省份渔文化的非物质文化遗产项目名录,然后剔除不属于长江渔文化范畴的项目,最后经过整理,统计得到长江流域渔文化国家级非物质文化遗产代表性项目名录共有6项,其中长江流域内江苏省与湖南省的长江渔文化非物质文化遗产项目较多,国家级项目各有2项(截至2021年12月25日),详见表 1。

|

表 1 长江流域渔文化国家级非物质文化遗产代表性项目名录 Tab.1 List of representative projects of National Intangible Cultural Heritage of fisheries culture in the Yangtze River basin |

通过对长江流域内已经被列入国家级非物质文化遗产代表性项目的渔文化项目分析得知,长江流域的长江渔文化国家级非物质文化遗产主要以曲艺为主,占总数的50%,传统舞蹈位居第二,另外,还有一项传统音乐。这与长江渔文化的丰富性、多样化特征尚有距离。

3.2 长江渔文化保护与传承现状案例分析——以崇明为例 3.2.1 长江渔文化保护与传承现状调查为了精确知晓长江十年禁渔时期,长江流域渔文化保护与传承现状,笔者主要以崇明为例,目的是为了使研究更具有借鉴价值。崇明的长江渔文化资源丰富、历史悠久,笔者通过此案例分析可得到具有可复制性、可移植性的路径,为研究分析长江经济带其他渔村提供具有可操作性的模式[26]。笔者于2021年10月实地考察了上海崇明区部分景点与渔村。

为了更加贴合崇明本地的实际情况,为论文提供有力佐证,笔者为本次调研设计了一份针对崇明当地人、游客的调查问卷,重点是关于长江十年禁渔时期长江渔文化保护与传承现状的评价以及探索在保护与传承工作中存在的问题等。数据获取途径主要是通过网络媒体以及通过笔者实体走访崇明部分地区,涵盖包括长江第一滩、长兴渔业村、堡渔村、渔鸿村等。通过线上沟通、实地访谈以及填写问卷等形式,获取对长江渔文化的保护与传承工作的评价、了解程度、满意度以及是否关心当下长江十年禁渔时期长江渔文化的保护与传承等。为了找到更多调研对象以及获取更多调研数据,笔者还将问卷以电子形式发送给上海海洋大学学生进行填写,间接为研究提供了部分数据。

笔者于2021年12月在案例研究地区共发放问卷250份,共收回有效问卷221份,有效问卷率达88.4%。1个景点、3个村落加上学校共5个案例地的问卷数量被平均分配。问卷内容主要由两部分构成:一是问卷调查对象的基本特征,包括年龄、职业等;二是长江十年禁渔期间对长江渔文化保护与传承的评价等。

在对回收的问卷进行收集整理之后,采用统计学方法以及SPSS 20.0统计分析软件对所得数据进行描述性统计分析,通过调查研究,可以有效获取案例研究地对象的基本信息,也可以对有一定联系的变量进行分析,从中得到变量之间的关系,最后分析其原因[27]。

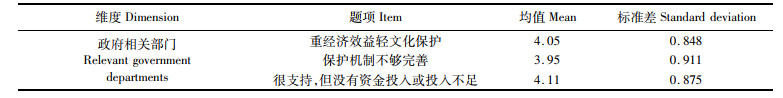

3.2.2 长江渔文化保护与传承现状分析在调查问卷中,本研究设计了3个题项来分析长江禁渔时期政府相关管理部门对长江渔文化保护与传承的影响,结果如表 2所示[28]。

|

表 2 政府相关部门影响因素描述统计量 Tab.2 Descriptive statistics of influencing factors of relevant government departments |

由表 2可知,政府相关管理部门对长江渔文化保护与传承的影响显著。当下管理制度中长江渔文化的保护与传承不够充分。当下长江十年禁渔的开启,使得原本就没有受到完全法律法规覆盖的崇明地区的长江渔文化面临比较严重的保护与传承危机。崇明地区的长江渔文化千姿百态、地域特色鲜明,不仅其内涵没有一个权威性的界定,而且大量渔具、渔法等文化遗产无法被准确认定。在当下现实管理中,文化被当成“软”指标,做的好那是锦上添花,做不好也不至于“丢帽子”,导致其重要性不够。对于崇明区基层政府来说,最为关心的则是产业和经济效益[29]。

全国文化事业费虽稳步增长,但仅占全国财政总支出的0.42%,比20世纪90年代水平还低[29]。虽然纳入国家名录的传统村落确实可以拿到一定财政补助,但对于数量庞大、成本较高的地区来说,还是杯水车薪,加之大部分长江流域渔文化保护还未被准确盘点清算,又开启十年禁渔,这对于本身就困难的地方财政来说就更难顾及全面,而长江流域的渔文化本身就是极具地方特色与内涵的文化,却无法完全被列入扶持补贴政策中,所以笔者认为开展长江渔文化的保护与传承意义重大且较为迫切。

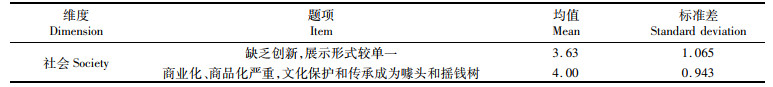

在调查问卷中,本研究设计了2个题项来分析长江禁渔时期社会对长江渔文化保护与传承的影响,结果如表 3所示。

|

表 3 社会影响因素描述统计量 Tab.3 Descriptive statistics of social influence factors |

由表 3可知,社会对长江渔文化保护与传承的影响显著。传统的保护与传承路径针对长江渔文化“活”起来的办法不多。崇明区政府相关部门在为乡村提供公共文化服务时形式较单一,主要以放电影、送书籍等纸质资料为主。而民众真正喜闻乐见的形式却很少见,另外青年人群是保护与传承长江渔文化的希望,目前崇明区基础教育也很少涉及到长江渔文化的内容,缺失了这一环节。

博物馆是典藏、陈列人类文化遗产的场所,也是起着促进保护和传承长江流域渔文化的重要载体。中国直到2018年底,约1座博物馆/26万人,同期相较于发达国家1座博物馆/10~20万人还有一定差距[30]。当下长江流域的渔文化博物馆基本与渔民绝缘,大多位于城市或城市附近,有专门以长江渔文化为主题的博物馆、陈列馆的渔村少之又少,使得渔民缺少对本村长江渔文化的了解。

另外,渔民面对工商资本的竞争,在旅游这条产业链中无论是硬件还是经营理念都缺乏竞争力。部分渔民干脆将自己的房子一租了之,整个渔村成了没有渔民的“空躯体”,皮之不存毛将焉附。这对保护与传承长江渔文化更是增添了难度。

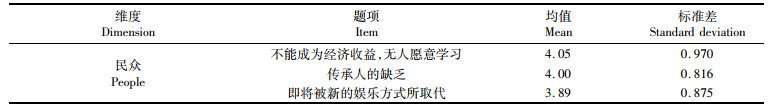

在调查问卷中,本研究设计了3个题项来分析长江禁渔时期民众对长江渔文化保护与传承的影响,结果如表 4所示。

|

表 4 民众影响因素描述统计量 Tab.4 Descriptive statistics of population influence factors |

由表 4可知,民众对长江渔文化保护与传承的影响显著。生活环境的不断变化,给长江渔文化的保护与传承带来困难。长江十年禁渔的开始,加之土地流转和人口流动,崇明区渔民普遍兼职兼业,有的甚至远离家乡去城镇工作生活,导致最后渔民之间关系松散,在生活和劳作基础上开展各种渔俗活动的传统逐渐淡化甚至消失,有的也随着关系逐渐疏远和人口流动逐渐解散[31]。

长江十年禁渔,使得离开渔村外出谋生的渔民以及去城市就职的年轻人接触到不同的人、文化、理念等,导致原本所接受的传统渔文化受到一定冲击。流行文化、繁华生活成了这批人新的追求目标,而长江渔文化面对这些冲击却无力招架,不仅逐渐失去需要长时间训练才能掌握一定技艺的传承人,而且还必须承担老一辈“手艺人”年纪过大无法传承的风险[32]。2017年发布的第五批国家级非遗项目传承人的平均年龄在63岁左右,其中80岁以上的占近10%,而40岁以下的仅占0.6%[29]。

当代都市流行文化逐渐成为时代文化的主导者,渔文化不断被边缘化,随着时间推移以及科技进步,越来越多崇明区渔民的空闲时间以当下流行文化为主,长江十年禁渔的开始,也逐渐使得渔民减少劳作时间,自然对传统渔俗活动兴趣逐步降低,转而奔向看电视等其他娱乐活动[33-35]。另一方面,长江流域部分渔村为迎合当地旅游趋势,过度扭曲甚至捏造渔文化,出现“伪渔俗”现象。

3.2.3 长江渔文化保护与传承面临的主要问题地方管理与治理能力比较薄弱,影响长江渔文化的保护与传承。长江渔文化的保护与传承,需要社会各界协同配合,地方相关部门在其中起主导和中坚作用。然而,从总体上看,长江流域地区还未对长江渔文化的保护和传承予以足够重视,相关开发规划、财政支持、人才配置等跟不上形势发展需要。虽然农业农村部长江流域渔政管理监督办公室等部门,对长江渔文化保护与传承非常重视,但是由于认知比较局限、地方管理和治理能力相对薄弱,在具体实施中仍不尽人意,存在很多亟需亡羊补牢的短板。

地方对经济发展存在急功近利因素,致使部分地区的长江渔文化保护让位于经济效益。一些地方和渔业经济主体,作为一些长江渔文化经营项目的主要策划者、执行者,多以渔业经济效益为重,从市场角度出发谋篇布局,有的甚至不惜透支长江渔文化遗产发展渔业经济,只注重短期回报而忽视长期社会效益。进而导致对长江渔文化的了解浮于表面,在实际操作中无法正确体现甚至曲解长江渔文化的价值[34]。

长江渔文化作为中华文明的源头之一,来源于长江居民的生产生活,相较于现代流行文化具有一定传统性、民间性,在长江流域的青年人眼中,长江渔文化不可避免地被贴上“不时尚”的标签,对其历史、科学、人文和社会价值缺乏深刻认识。另外,由于长江流域的渔民数量变少,年纪增长,年轻人不愿留在渔村,导致越来越多的民众对于长江渔文化的保护意识越来越淡薄,对开发商不合理地开发长江渔文化资源不闻不问,更多只是关心开发后是否有补贴等实际利益。缺乏文化自觉,保护和传承意识淡薄,影响了长江渔文化资源的保护与传承[34]。

4 长江渔文化保护与传承的建议 4.1 完善长江渔文化保护与传承法治与机制长江十年禁渔开启,作为长江渔文化延续的主要因素——渔民退出渔业、逐步老去,传统渔村渔港风貌濒临破坏和消失,具有存世价值的渔具渔法面临断代……,所以当务之急是做好长江渔文化资源的普查工作,对长江流域重点区域的渔具渔法、渔风渔俗等物质和非物质文化遗产进行“地毯式”挖掘与普查,通过录音录像、拍摄照片、采访相关渔民等,掌握长江渔文化资源的总体状况。在此基础上,完善政策法规、体制机制等法治保障;分门别类、科学评价、策划应急预案和治理措施;编撰囊括渔船、渔具、渔法、渔灯、渔曲、渔俗等为内容的《长江渔文化资源调查报告》,做好长江渔文化资源的评估、分类与可持续发展方案。对其中具有重要历史、科学和艺术价值的长江渔文化资源,建议纳入中华优秀传统文化重要保护工程;对有文博展示和社会教育价值的长江渔文化资源,纳入当地已有文博场馆予以保护展示或纳入文博事业发展规划,或专门规划建设“长江渔文化博物馆”;在国家地方志工作中,单列《长江渔业志》,纳入国家志书编撰规划,使长江渔文化得到持续挖掘、保护与传承[35]。

4.2 加强对长江渔文化遗产及其传承人保护当下,长江流域的大部分渔文化非遗项目处于濒危状态,针对传承人的保护也特别艰难[36]。首先,应加强长江流域内各省市渔文化非遗项目及其传承人项目名录的完善,其次除了常规保护措施,应在此名录基础上建立长江渔文化传承人的数字档案,针对其开展有效的数字化保护。例如,记录传承计划的目标与执行过程,保护与传承的流程与措施,培养传承人的政策保障与工作机制,传承研讨与交流情况等。相关部门应加紧在长江十年禁渔之际同步完成抢救性记录工作,以防止传承人过世造成的信息记录不全等结果。针对记录好的成果,应该同样进行数字化整理,设立专门部门建立专门档案室进行保存,最终形成一套完备的长江渔文化传承人数据库[37]。

4.3 加强长江渔文化的宣传应用与活态传承长江渔文化是活态文化,只有加强传承和应用,形成可持续发展的事业发展链,才有生命力、发展力,才有助于实现长江渔文化资源的新陈代谢和长远发展。保护长江渔文化,是特定历史时空的特定任务和使命。一方面需要站在政治和全局的高度充分认识、加强长江渔文化保护与传承的意义,建立长江渔文化保护与传承的管理体系和管理办法,在广大人民群众中间普及长江渔文化知识,提升长江渔文化保护与传承意识;另一方面要加强对长江渔文化的综合、系统和动态的活态保护,以文化经济学、渔业经济管理等理论为指导,强化对长江渔文化资源的传承与应用,努力让长江渔文化的传承链、应用链、创新链切实动起来、活起来,从而更好地实现长江渔文化的挖掘、保护与传承。

4.4 加强长江渔文化资源的创新转化与开发文化只有历久弥新才会有生命力。保护和传承长江渔文化,需要加强长江渔文化的创新与转化。长江渔文化具有多样化的典型特征,这种多样化也为长江渔文化创新与转化提供了宝贵源泉。时代在发展,文明在进步,只有不断创新、转型与变革,长江渔文化才能焕发新机,永葆生命力。对此,有必要通过政策设计、人才培训、文化推广、定向指导等措施,对长江流域不同地方、不同民族、不同资源禀赋,因地制宜制定不同渔文化创新与转化策略。比如,政府可提供相关政策、孵化资金、建设专项等,推动长江渔文化的创新与转化。如在长江合适地点规划建设长江渔文化博物馆,举办长江渔文化节,建设形态多样、内容丰富的渔文化示范村,发展以渔文化观赏和体验为主要内容的休闲渔业等。此外,可以学习日本的熊本熊等文化产业助力地方发展的经验,利用长江丰富的渔村、渔港、作业物种、渔具、渔船等,发展渔文化产业,开发富有特色的长江渔文化产品及其衍生产品,在满足人们日益丰富的文化产品消费需求之际,潜移默化地使长江渔文化的保护理念深入人心,从而取得两全其美的效果。

| [1] |

杨洁, 张霄飞. 坚持科学发展观构建富有活力的长江经济带[J]. 宏观经济管理, 2006(7): 50-52. YANG J, ZHANG X F. Adhering to the scientific outlook on development and building a dynamic Yangtze economic belt[J]. Macroeconomic Management, 2006(7): 50-52. |

| [2] |

张晓雨. 长江流域自然资源与文化结点通览[M]. 石家庄: 河北美术出版社, 2011. ZHANG X Y. An overview of natural resources and cultural nodes in the Yangtze River basin[M]. Shijiazhuang: Hebei Fine Arts Publishing House, 2011. |

| [3] |

陆思贤. 在"长江文化"中见到的"渔猎文明"的曙光[J]. 东南文化, 1993(3): 22-31. LU S X. The dawn of "fishing and hunting civilization"seen in the "Yangtze River culture"[J]. Southeast Culture, 1993(3): 22-31. |

| [4] |

黄金辉. 长江流域文化的特征及其对民族性格的影响[J]. 社会科学, 1987(8): 36-39. HUANG J H. The cultural characteristics of the Yangtze River valley and its influence on the national character[J]. Social Sciences, 1987(8): 36-39. |

| [5] |

石磊. 从考古资料和民族志资料看中国史前人类的捕鱼方法[J]. 史前研究, 2006, 195-198. SHI L. On the fishing methods of prehistoric people in China from archaeological and ethnographic data[J]. Prehistory, 2006, 195-198. |

| [6] |

陈飞, 孙艳霞. 浅谈屈家岭文化中的典型陶器[J]. 设计艺术研究, 2017, 7(6): 12-17. CHEN F, SUN Y X. A perception on the typical pottery in the Qujialing culture[J]. Design Research, 2017, 7(6): 12-17. |

| [7] |

刘不朽. 鱼凫氏鱼国与古三峡地区的渔猎文化《三峡探奥》之七[J]. 中国三峡建设, 1998(7): 37-39. LIU B X. Yufu's family, Yuguo and the fishing and hunting culture of the ancient Three Gorges region[J]. China Three Gorges, 1998(7): 37-39. |

| [8] |

王鲁昌. 汉乐府诗《江南》臆说[J]. 文史知识, 1992(10): 61-64. WANG L C. Speculation on the Yuefu poem JiangNan in the Han dynasty[J]. Chinese Literature and History, 1992(10): 61-64. |

| [9] |

朱秀芳. 长江水系四大家鱼遗传多样性研究[D]. 北京: 中国科学院大学, 2012. ZHU X F. Studies on the genetic diversity of the four Chinese major carps in the Yangtze River system[D]. Beijing: University of Chinese Academy of Sciences, 2012. |

| [10] |

柳珺. 新型稻田综合种养的浙江模式[J]. 农家参谋, 2012(9): 46-47. LIU J. A new model of comprehensive cultivation and cultivation in paddy field in Zhejiang Province[J]. The Farmers Consultant, 2012(9): 46-47. |

| [11] |

焦雯珺. 全球重要农业文化遗产: 浙江青田稻鱼共生系统[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2017, 34(5): 1. JIAO W J. Globally important agricultural heritage systems: rice fish symbiotic system in Qingtian, Zhejiang Province[J]. Journal of China Agricultural University Social Sciences, 2017, 34(5): 1. |

| [12] |

吴怀民, 叶明儿, 楼黎静, 等. 湖州桑基鱼塘生态系统保护的现状与规划[J]. 蚕桑通报, 2017, 48(2): 40-42, 47. WU H M, YE M E, LOU L J, et al. The present situation and planning of the protection of Sangji fish pond ecosystem in Huzhou[J]. Bulletin of Sericulture, 2017, 48(2): 40-42, 47. |

| [13] |

沈文泉. 新时代桑基鱼塘系统的保护传承与创新发展研究——以浙江省湖州市南浔区云豪家庭农场为例[J]. 遗产与保护研究, 2019, 4(1): 34-38. SHEN W Q. A research into the mulberry-based fish pond system on protective inheritance and innovational development in modern times——taking Yunhao family farm in Nanxun Huzhou Zhejiang as an example[J]. Research on Heritages and Preservation, 2019, 4(1): 34-38. |

| [14] |

张静宜, 陈洁, 张灿强. 长江禁渔应重视保护渔文化[J]. 农产品市场, 2021(16): 28-29. ZHANG J Y, CHEN J, ZHANG C Q. Attention should be paid to the protection of fishing culture in the Yangtze River fishing ban[J]. Agricultural Products Market, 2021(16): 28-29. |

| [15] |

汪扬, 陈益. 建议尽快出台长江、洞庭湖重点水域水生外来物种防治措施[J]. 民主, 2021(8): 27. WANG Y, CHEN Y. Measures to control aquatic alien species in key waters of the Yangtze River and Dongting Lake[J]. Democracy Monthly, 2021(8): 27. |

| [16] |

周洁. "十年禁渔"元年: 打击整治护长江[J]. 人民公安, 2021(17): 7-12. ZHOU J. First year of "ten-year fishing ban": cracking down on and protecting the Yangtze River[J]. People's Police, 2021(17): 7-12. |

| [17] |

许宫秀子. 长江禁渔后退捕渔民就业和生活安置问题研究[J]. 中阿科技论坛(中英文), 2021(4): 16-18. XU G X Z. Research on the employment and living settlement of fishermen after fishing ban on the Yangtze River[J]. China-Arab States Science and Technology Forum, 2021(4): 16-18. |

| [18] |

魏山忠. 贯彻实施长江保护法切实履行水利部门法定职责[J]. 中国水利, 2021(4): 3-4. WEI S Z. Carry out and implement the Yangtze River protection law and carry out lawful duties of water conservancy department earnestly[J]. China Water Resources, 2021(4): 3-4. |

| [19] |

吕志祥, 成小江. 长江流域生态环境保护法治路径论析[J]. 林业经济, 2019, 41(7): 36-40, 47. LYU Z X, CHENG X J. Analysis on the legal path of ecological environment protection in the Yangtze River basin[J]. Forestry Economics, 2019, 41(7): 36-40, 47. |

| [20] |

齐瑶旒, 晏翔. 司法机关强力护航长江禁捕[J]. 法制与社会: 锐视版, 2021(1): 5. QI Y L, YAN X. China's judiciary to guard Yangtze River[J]. Legal System and Society, 2021(1): 5. |

| [21] |

王心喜. 中华第一舟——杭州跨湖桥遗址古船发现记[J]. 发明与创新(综合版), 2005(8): 40-41. WANG X X. Discovery of the first boat in China-Hangzhou cross lake bridge Kuahuqiao[J]. Invention and Innovation, 2005(8): 40-41. |

| [22] |

胡江华. 文化资源优势创新对江西经济发展的价值研究[D]. 北京: 中国人民大学, 2006. HU J H. The study on the value of regional culture innovation to the economic development of Jiangxi Province[D]. Beijing: Renmin University of China, 2006. |

| [23] |

周生贤. 建设美丽中国走向社会主义生态文明新时代[J]. 环境保护, 2012(23): 8-12. ZHOU S X. Building a beautiful China and moving towards a new era of socialist ecological civilization[J]. Environmental Protection, 2012(23): 8-12. |

| [24] |

日下公人. 新文化产业论[M]. 范作申, 译. 北京: 东方出版社, 1989. KUSAKA K. The new cultural industry theory[M]. FAN Z S, trans. Beijing: The Eastern Publishing Co., Ltd., 1989. |

| [25] |

刘红梅. 我国渔文化保护和发展探析[J]. 农村工作通讯, 2013(5): 56-58. LIU H M. On the protection and development of Chinese fishing culture[J]. Newsletter About Work in Rural Areas, 2013(5): 56-58. |

| [26] |

杨庄. 民族村寨的红色文化传播与乡村振兴实践研究——以建始县店子坪村为例[D]. 恩施: 湖北民族大学, 2021. YANG Z. A study on red culture communication path of ethnic villages under the background of rural revitalization——take Dianziping village as an example[D]. Enshi: Hubei University for Nationalities, 2021. |

| [27] |

孙聚兴. 农村公共服务满意度研究——以石家庄市为例[D]. 石家庄: 河北经贸大学, 2012. SUN J X. Rural public service satisfaction assessment——a case study of Shijiazhuang city[D]. Shijiazhuang: Hebei University of Economics and Business, 2012. |

| [28] |

陈洁, 吴沛丽, 殷红梅. 旅游开发下民族文化变迁与保护研究——以贵州肇兴侗寨为例[J]. 贵州师范学院学报, 2016, 32(5): 68-73. CHEN J, WU P L, YIN H M. Study on the change of national culture and its protection in the context of tourism development——a case study of Zhaoxing Dong village in Guizhou[J]. Journal of Guizhou Education University, 2016, 32(5): 68-73. |

| [29] |

张灿强, 龙文军. 农耕文化遗产的保护困境与传承路径[J]. 中国农史, 2020, 39(4): 115-122. ZHANG C Q, LONG W J. The protection dilemma and inheritance path of agricultural heritage[J]. Agricultural History of China, 2020, 39(4): 115-122. |

| [30] |

曹兵武. 博物馆热·博物馆学·博物馆文化——博物馆发展的关键是博物馆人[J]. 中国博物馆, 2008(3): 9-15. CAO B W. Talented personnel-the key to museum development[J]. Chinese Museum, 2008(3): 9-15. |

| [31] |

苗海民, 张顺莉, 朱俊峰. 农民工家属选择性迁移对土地流转的影响——基于中国流动人口动态监测调查数据的经验分析[J]. 中国农村经济, 2021(8): 24-42. MIAO H M, ZHANG S L, ZHU J F. The impact of selective migration of rural migrant workers' family members on land transfer[J]. Chinese Rural Economy, 2021(8): 24-42. |

| [32] |

于洋. 浙江舟山渔村文化变迁——以蚂蚁岛"渔嫂生活"为例[J]. 中国渔业经济, 2017, 35(4): 100-105. YU Y. The cultural changes of fishing village in Zhoushan, Zhejiang Province: the example of the life of yusao in Mayi island[J]. Chinese Fisheries Economics, 2017, 35(4): 100-105. |

| [33] |

全国农村文化联合调研课题组, 王家新, 黄永林, 等. 中国农村文化建设的现状分析与战略思考[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2007, 46(4): 101-111. National Rural Culture Joint Research Group, WANG J X, HUANG Y L, et al. On current Chinese rural culture construction[J]. Journal of Huazhong Normal University (Humanities and Social Sciences), 2007, 46(4): 101-111. |

| [34] |

吕晓婷, 林丹静, 夏懿, 等. 浙江海洋渔文化保护与开发的困境和出路——以浙江宁波象山县为例[J]. 中国战略新兴产业, 2018(10): 16-17. LYU X T, LIN D J, XIA Y, et al. The predicament and outlet of the protection and development of Zhejiang marine fishery culture -- a case study of Ningbo, Xiangshan County, Zhejiang Province[J]. China Strategic Emerging Industry, 2018(10): 16-17. |

| [35] |

龚良, 毛颖. 文博事业发展要契合社会与民生要求——龚良院长专访[J]. 东南文化, 2010(5): 12-18. GONG L, MAO Y. Cultural heritage and museum development should be in keeping with society and people's livelihood: an interview with curator GONG Liang[J]. Southeast Culture, 2010(5): 12-18. |

| [36] |

刘德龙. 坚守与变通——关于非物质文化遗产生产性保护中的几个关系[J]. 民俗研究, 2013(1): 5-9. LIU D L. Persevering and adaptation——on several relations of intangible cultural heritage productive protection[J]. Folklore Studies, 2013(1): 5-9. |

| [37] |

庄新雪. 鄂西土家族非物质文化遗产数字化保护现状及对策研究[D]. 武汉: 华中师范大学, 2017. ZHUANG X X. The present digital protection situation and countermeasure research of Tujia's intangible cultural heritage in western Hubei[D]. Wuhan: Central China Normal University, 2017. |

2. Research Center for Ocean Culture, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China

2022,

Vol. 31

2022,

Vol. 31