2. 上海海洋大学 信息学院, 上海 201306

鱿鱼是海洋中的高等软体动物,其动作行为多样化,游泳效率高,生活水域深度广泛[1-3],其肉鳍位于胴部的两侧、周围或中部,是头足类的辅助运动器官,并兼有在运动中保持平衡的作用。在仿生机器鱿鱼的设计制作中,通过肉鳍摆动辅助触腕的收缩以及喷水推进的组合,使得鱿鱼可以在不同水深范围内实现前进、后退、上浮、下潜、变速和换向等多种运动形式的自由切换。因此,对鱿鱼肉鳍推进性能的分析对于仿生鱿鱼的设计制作具有重要意义。

鱿鱼肉鳍的推进模式类似于鱼类的胸鳍推进模式,这种推进模式较尾鳍推进模式稍有逊色,但在推进效率、转弯机动性、游动稳定性等方面具有较为明显的优势[4],因此受到了国内外学者的广泛关注。文献[5-9]考虑涡街对游动性能的影响, 提出了机器鱼胸鳍摆动推进水动力学建模方法,给出对胸鳍形状进行优化设计的思路;NAOMI等通过数值模拟,对机械胸鳍拍动过程中胸鳍表面的压力、升力以及阻力变化特性作了分析[10];LAUDER等[11]采用数值仿真结合实验的方法,分析了太阳鱼(Lepomis gulosus)柔性胸鳍的推进机理;胡文蓉[12]研究了鲼类和魟类的拍打与波动模式,并在此基础上分析了引起胸鳍受力的主要因素;杨少波[13]采用Fluent动网格技术,对牛鼻鲼(Rhinoptera swelli Misra)的形态学、运动学和动力学方面开展研究;徐一村等[14]基于数值仿真分析中的重叠网格技术,研究单个刚性胸鳍的水动力性能;HU等[15]对胸鳍和尾鳍复合仿生机器鱼的推进性能作了研究,为多鳍联动推进机理奠定了重要的基础;LIU等[16]通过实验与数值相结合的方法,研究较小雷诺数下胸鳍运动的水动力性能;RAHMAN等[17]研究了乌贼鳍面尺寸、摆幅和波动频率等参数对其水动力的影响规律;杭观荣等[18]研制了仿生乌贼胸鳍水下推进器,并采用数值方法对仿生乌贼三角鳍的推进性能进行了初步分析。然而目前对鱿鱼肉鳍的推进性能及影响参数的研究开展较少。本研究通过计算流体力学(CFD)方法,对生物鱿鱼外形进行等比例数值建模,并在此基础上对其肉鳍的扑动推进性能及影响参数进行计算分析,旨在为仿生机器鱿鱼的设计制作提供理论参考。

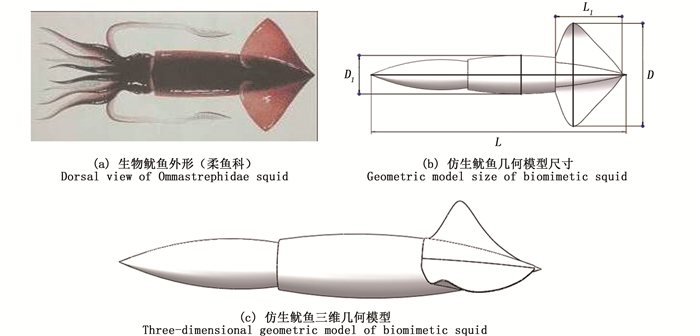

1 材料与方法 1.1 仿生鱿鱼几何模型选用的仿生鱿鱼原型为柔鱼(Ommastrephes bartrami),其外形结构包括胴体、肉鳍、头部、腕足等主要部分,如图 1a所示。生物鱿鱼运动以流体喷射推进为主,肉鳍在运动过程中起到平衡身体的作用,同时也可辅助流体喷射推进,提高推进效率,甚至可独自运动,带动鱿鱼前进。本文主要研究鱿鱼肉鳍的推进性能,不考虑喷水推进与肉鳍推进的耦合作用,因此在仿生鱿鱼的几何建模过程中,将鱿鱼的腕足简化为其完全收缩时的类锥体结构,并与身体的线条进行适当贴合,使整体呈现较好的流线型。此外,将鱿鱼的头部与胴体用圆弧过渡,并忽略乌贼的眼睛,最终建立仿生鱿鱼几何模型,模型各部分尺寸参照生物柔鱼身体尺寸设计。仿生鱿鱼几何模型总长L为1 267.78 mm,肉鳍宽D为510.77 mm,肉鳍长L1为330.43 mm,胴体宽D1为191.34 mm。见图 1。

|

图 1 鱿鱼生物外形与仿生几何模型 Fig. 1 Biological appearance and biomimetic geometric model of squid |

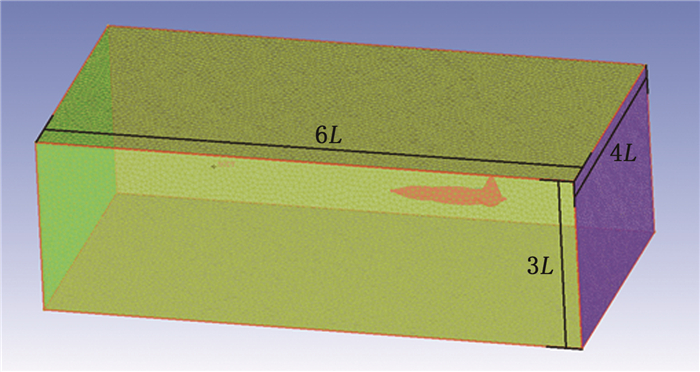

基于上述简化过的仿生鱿鱼几何模型,采用计算流体力学(CFD)软件对鱿鱼周围流场网格划分,如图 2所示。流场尺寸对计算效率及结果准确性均产生重要影响:若流场尺寸设计过大,则网格数量过多,计算机求解时间大量增加,计算效率较低;反之流场尺寸过小时,鱿鱼身体周围流场分布特性无法完整计算,数值结果将由于受限于空间而产生较大误差[19]。基于上述考虑与反复试验测算,本文计算域尺寸最终设置为6L×4L×3L(L为仿生鱿鱼几何模型总长)。采用ICEM划分网格,流场网格为非结构网格,进口处给定速度边界条件,来流速度为鱼体前进速度;出口处给定压力边界条件,压力值为0(设置参考压力为大气压)。湍流计算采用标准k-ε两方程湍流模型。残差收敛条件设定为0.001。

|

图 2 计算域流场网格划分 Fig. 2 Meshing of the flow field |

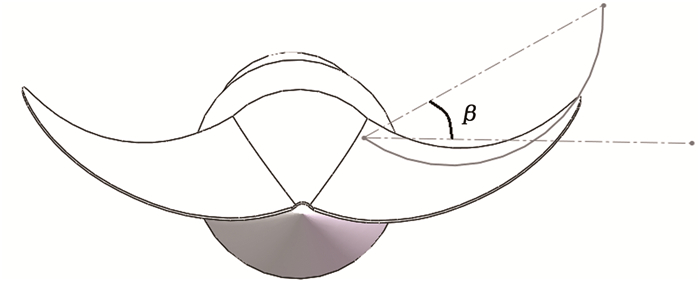

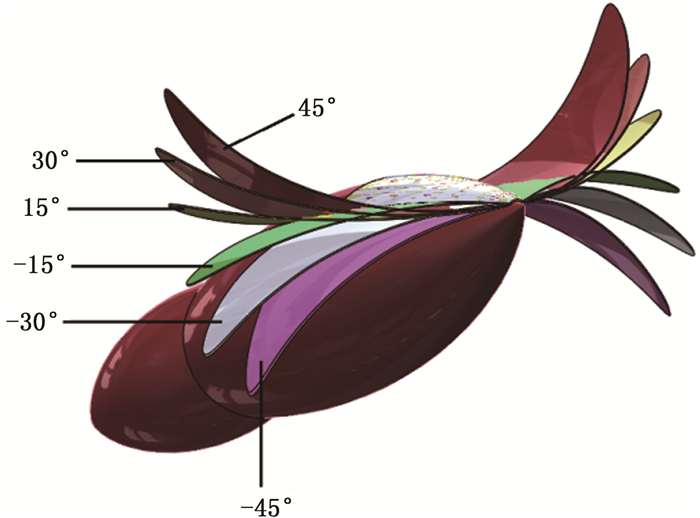

鱿鱼通过肉鳍的扑动与变形,可以在水下实现高效率游动与高机动性。考虑到本研究主要针对鱿鱼肉鳍的扑动推进机理及扑动推进性能的主要影响参数,因此在计算过程中仅分析鱿鱼肉鳍在不同扑动角β(定义如图 3所示)时的水动力性能,不考虑肉鳍变形的影响。扑动角β先后取为45°、30°、15°、-15°、-30°、-45°,扑动推进过程中不同扑动角β下的肉鳍位置如图 4所示。

|

图 3 扑动角β定义 Fig. 3 Definition of the flapping angle β |

|

图 4 鱿鱼扑动推进过程中不同扑动角下的肉鳍位置 Fig. 4 Positions of fin at different flapping anglesin the process of squid flapping propulsion |

描述仿生鱿鱼水动力特性的参数主要有肉鳍扑动推进力系数Cx、游动阻力系数Cy、升沉力系数Cz。计算公式如下[20]:

(1)

(1)

(2)

(2)

(3)

(3)

式中:ρ为水的密度,kg/m3;V为来流速度,m/s;S为物体的迎流面积,m2;Fx为推进力,N;Fy为游动阻力,N;Fz为升沉力,N。

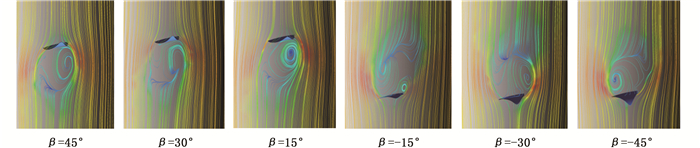

2 结果 2.1 肉鳍扑动水动力特性分析鱿鱼在游动过程中,肉鳍的扑动产生推进力带动身体前进,同时鱿鱼肉鳍的扑水面积较大,通过肉鳍的扑动可以实现其身体在水中的升沉。为分析鱿鱼肉鳍扑动推进过程中的水动力性能,图 5给出了鱿鱼肉鳍扑动过程中不同扑动角时的流场分布。从图 5可以观察到:当肉鳍上扬(扑动角β为正)时,肉鳍下方出现大面积涡流区;而当肉鳍下扑(扑动角β为负)时,涡流区则出现在肉鳍上方。涡流的存在导致该区域流场压力低于周围流场压力,由此可知,随着肉鳍的上下扑动,其身体上下部分流场将出现较为明显的压力差,肉鳍上扬时身体下部流场压力小于上部流场压力,而肉鳍下扑时身体下部流场压力大于上部流场压力。

|

图 5 肉鳍扑动过程中不同扑动角时的流场分布 Fig. 5 Distribution of flow field at different flapping angles during fin flapping |

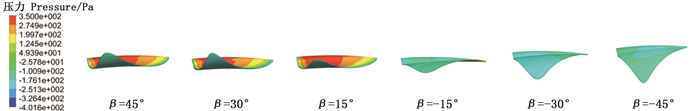

从图 6可以较为明显地观察到:肉鳍上扬时,上表面压力明显大于下表面,即肉鳍上下表面压力差向下,此时鱿鱼将在这一压力差的作用下实现下潜运动;而当肉鳍下扑时,上表面压力则明显小于下表面,即肉鳍上下表面压力差向上,此时鱿鱼将在该压力差的作用下完成上浮动作。此外,从图 6还可以观察到,在肉鳍扑动的过程中,水平方向同样存在压力梯度,由此可知,在鱿鱼的肉鳍扑动过程中,除了可以实现明显的升沉运动,还可以产生水平推进力,从而实现身体的水平推进运动。

|

图 6 肉鳍扑动过程中不同扑动角时的肉鳍表面压力分布 Fig. 6 Pressure distribution of fin surfaces at different flapping angles |

研究鱿鱼肉鳍推进性能的目的之一就是为仿生鱿鱼的设计制作提供参考,因此在上述研究的基础上,进一步对鱿鱼肉鳍的尺寸与形状参数进行不同取值,分析不同参数对鱿鱼扑动推进性能的影响。

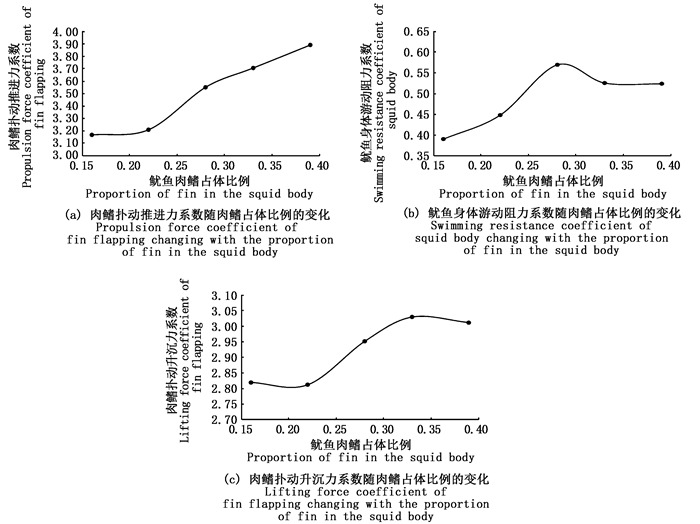

2.2.1 肉鳍占体比例对推进性能的影响仿生鱿鱼在设计制作过程中,身体各部分比例设计至关重要,理想的肉鳍比例应该在保证良好扑动推进效果的基础上尽可能减小身体前进时的流体阻力。为了分析研究肉鳍的占体比例(L1/L)对推进性能的影响,将鱿鱼肉鳍的占体比例分别设置为0.16、0.22、0.28、0.33、0.39,然后在保证肉鳍整体形状轮廓不变的基础上对肉鳍进行相应比例的缩放。在此基础上,计算分析不同占体比例的肉鳍在相同扑动角下的水动力性能。图 7给出了相同扑动角下,鱿鱼肉鳍扑动的升沉力系数、推进力系数及扑动前进时的身体阻力系数随肉鳍占体比例的变化情况。

|

图 7 鱿鱼肉鳍占体比例对推进性能的影响 Fig. 7 Influence of the proportion of fin in the squid body on the propulsion performance of squid |

从图 7可以看出,在相同扑动角下,鱿鱼肉鳍扑动时产生的水平推进力系数随肉鳍占体比例的增加呈现明显的上升趋势,这主要是因为随着肉鳍占体比例的增加,肉鳍整体的扑水面积增大,水动力性能必然显著增加。而从鱿鱼身体游动阻力系数与升沉力系数随占体比例的变化可以看出,当肉鳍占体比例超过0.3时,阻力及升沉力随占体比例的增加变化趋势不再明显。

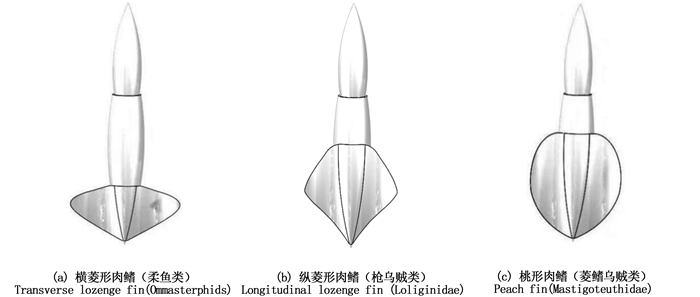

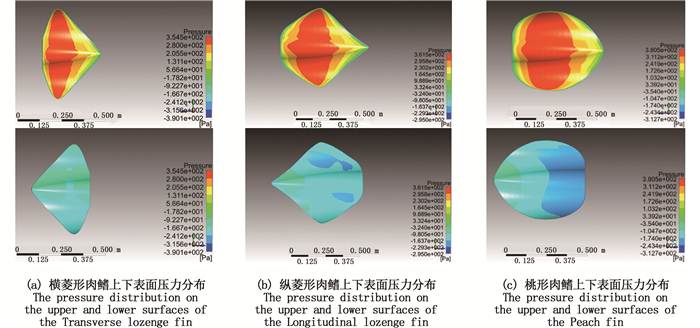

2.2.2 肉鳍形状对推进性能的影响生物鱿鱼种类各异,相应的肉鳍形状也各不相同。在仿生鱿鱼的设计制作过程中,为了提高推进性能,需要尽可能地选用一种推进效率较高的肉鳍形状。为此,研究选择3种典型形状的鱿鱼肉鳍——横菱形肉鳍、纵菱形肉鳍与桃形肉鳍,如图 8所示,对比分析其在相同扑动角下的水动力性能。

|

图 8 3种典型鱿鱼肉鳍形状 Fig. 8 Three shapes of typical squid fins |

从图 9可以观察到,3种形状的肉鳍中,横菱形肉鳍在扑动时肉鳍上表面高压区面积占比最大,纵菱形肉鳍次之,桃形肉鳍为3者之中最小,由此可以推论,在相同扑动角时,横菱形肉鳍的推进效果为3种形状之中的最佳。

|

图 9 不同形状肉鳍相同扑动角时上下表面压力分布 Fig. 9 Pressure distribution on the upper and lower surfaces of fins with different shapes at the same flapping angle |

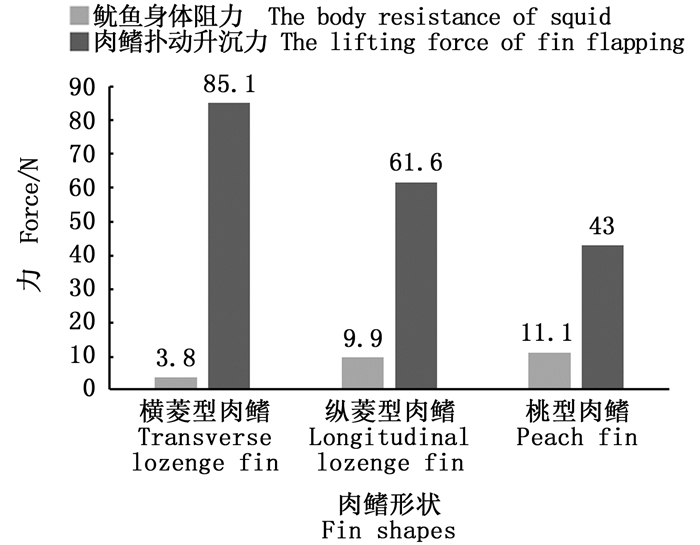

图 10进一步给出了不同形状的肉鳍在相同扑动角下的扑动升沉力与身体游动阻力对比。从图 10可以较为明显地观察到3种形状的肉鳍相比,相同扑动角下的横菱形肉鳍产生的扑动升沉力最大,纵菱形肉鳍次之,桃形肉鳍最小,这一结论较好地验证了从图 9得出的推论。此外,从图 10还可以看到,横菱形肉鳍的鱿鱼在游动过程中的身体阻力为3者之中最小。综上可知,横菱形肉鳍由于具有较高的推进效率与较低的游动阻力,因此在仿生鱿鱼的外形选择设计时,是一种较为理想的选择。

|

图 10 不同形状肉鳍推进性能对比 Fig. 10 Propulsion performance comparison of fin with different shapes |

在仿生机器鱿鱼的设计制作中,肉鳍的扑动是实现鱿鱼升沉、前进等多种运动的重要动力来源。通过本文的探索与实践,初步验证了计算流体力学(CFD)方法可以对鱿鱼肉鳍的扑动推进性能及其影响参数进行较为有效的计算模拟,但同时也要考虑到,数值计算方法所得到的结果只能从理论上为仿真过程提供参考,其有效性仍需进一步开展相关的模型试验进行验证。

鱿鱼游动过程中,通过肉鳍的扑动动作实现与水流的耦合作用,肉鳍的上扬与下扑过程中,其上方与下方分别出现大面积的涡流并导致相应区域的流场压力降低形成身体上下部分的明显压力差。鱿鱼肉鳍上扬时,上下表面压力差向下,而当肉鳍下扑时,上下表面压力差向上,鱿鱼在该压力差的作用下完成在水中的升沉运动。同时在鱿鱼肉鳍的扑动过程中,还可以产生水平推进力,从而实现身体的水平推进运动。因此,在仿生机器鱿鱼设计时,肉鳍是实现其升沉运动的关键部位。值得注意的是,在研究肉鳍扑动推进性能时,设计的工况均为左右两侧肉鳍对称扑动,若两侧肉鳍扑动不对称,其作用效果还可以辅助实现鱿鱼的变速及换向等运动形式的切换。

在相同扑动角下,鱿鱼肉鳍扑动时产生的水平推进力系数随肉鳍占体比例的增加呈现明显的上升趋势,当肉鳍占体比例超过0.3时,阻力及升沉力随占体比例的增加变化趋势不再明显。由此可以推论,在进行仿生鱿鱼设计制作过程中,可以在对生物鱿鱼身体结构进行等比例还原的基础上,在一定范围内适当增加肉鳍的占体比例,以获得更高的扑动推进效率。然而,由于鱿鱼的肉鳍占体比例并没有鲼类的胸鳍占体比例那么大,因此仿生机器鱿鱼的肉鳍推进效果没有仿生鲼类的推进效果明显,在仿生机器鱿鱼的设计制作时,仅靠肉鳍扑动产生推进力, 在游动速度上可能无法满足预期要求,需要考虑增加腕足及喷水等多种推进方式。因此,对仿生鱿鱼整体结构与推进性能的设计需要同时考虑到身体各部分结构与运动的耦合,结合整体结构与运动性能的需求统筹思考。

不同种类的鱿鱼肉鳍形状也各不相同,其扑动过程中产生的推进效率必定有所差异。为探寻一种推进性能较高的肉鳍形状,进而为仿生鱿鱼的设计制作提供参考,本文选择了3种具有典型代表的肉鳍形状(横菱形肉鳍、纵菱形肉鳍、桃形肉鳍)进行对比分析。通过计算结果的比较可知,在相同扑动角下,横菱形肉鳍产生的扑动升沉力最大(纵菱形肉鳍次之,桃形肉鳍最小),同时,横菱形肉鳍的鱿鱼在游动过程中的身体阻力为3者之中最小。因此,在仿生鱿鱼的外形选择设计时,横菱形肉鳍是一种较为理想的选择。

| [1] |

吴梦瑶, 田思泉. 基于海表面温度SST的剩余产量模型评估太平洋褶柔鱼秋生群资源[J]. 上海海洋大学学报, 2019, 28(6): 933-942. WU M Y, TIAN S Q. Stock assessment for autumn cohort of Todarodes pacificus based on surplus yield model with sea surface temperature[J]. Journal of Shanghai Ocean University, 2019, 28(6): 933-942. |

| [2] |

唐峰华, 杨胜龙, 范秀梅, 等. 基于Argo的西北太平洋公海柔鱼渔场垂直水温结构的变化特征[J]. 上海海洋大学学报, 2019, 28(3): 427-437. TANG F H, YANG S L, FAN X M, et al. Variation characteristics of vertical water temperature structure of neon flying squid fishery in northwestern Pacific Ocean based on Argo[J]. Journal of Shanghai Ocean University, 2019, 28(3): 427-437. |

| [3] |

曲映红, 陈新军, 陈舜胜. 我国鱿鱼加工利用技术研究进展[J]. 上海海洋大学学报, 2019, 28(3): 357-364. QU Y H, CHEN X J, CHEN S S. Research progress of squid processing and utilization technology in China[J]. Journal of Shanghai Ocean University, 2019, 28(3): 357-364. |

| [4] |

刘龙, 昂海松.仿生蝠鲼运动规律及其力学特性研究[C]//中国力学大会-2017暨庆祝中国力学学会成立60周年大会论文集(B).北京: 中国力学学会, 2017: 10. LIU L, ANG H S. Research on bionic manta ray motion rules and mechanical properties[C]//China Mechanics Congress-2017Proceedings of the Conference to Celebrate the 60th Anniversary of the Chinese Society of Mechanics (B).Beijing: Chinese Society of mechanics, 2017: 10. |

| [5] |

BOTTOM Ⅱ R G, BORAZJANI I, BLEVINS E L, et al. Hydrodynamics of swimming in stingrays:numerical simulations and the role of the leading-edgevortex[J]. Journal of Fluid Mechanics, 2016, 788: 407-443. DOI:10.1017/jfm.2015.702 |

| [6] |

LAUDER G V, JAYNE B C. Pectoral fin locomotion in fishes:testing drag-based models using three-dimensional kinematics[J]. American Zoologist, 1996, 36(6): 567-581. DOI:10.1093/icb/36.6.567 |

| [7] |

LAUDER G V, MADDEN P G A. Learning from fish:kinematics and experimental hydrodynamics for roboticists[J]. International Journal of Automation and Computing, 2006, 3(4): 325-335. DOI:10.1007/s11633-006-0325-0 |

| [8] |

LAUDER G V, ANDERSON E J, TANGORRA J, et al. Fishbiorobotics:kinematics and Hydrodynamicsof Self-Propulsion[J]. Journal of Experimental Biology, 2007, 210(16): 2767-2780. DOI:10.1242/jeb.000265 |

| [9] |

TANGORRA J L, DAVIDSON S N, HUNTER I W, et al. The development of a biologically inspired propulsor for unmanned underwater vehicles[J]. IEEE Journal of Oceanic Engineering, 2007, 32(3): 533-550. DOI:10.1109/JOE.2007.903362 |

| [10] |

SUZUKI H, KATO N. A numerical study on unsteady flow around a mechanical pectoral fin[J]. International Journal of Offshore and Polar Engineering, 2005, 15(3): 161-167. |

| [11] |

LAUDER G V, MADDEN P G A, MITTAL R, et al. Locomotion with flexible propulsors:I. Experimental analysis of pectoral fin swimming in sunfish[J]. Bioinspiration & Biomimetics, 2006, 1(4): S25-S34. |

| [12] |

胡文蓉. 鳐的典型运动方式的水动力学数值研究[J]. 水动力学研究与进展, 2008, 23(3): 269-274. HU W R. Numerical study of hydrodynamics of typical motion modes in batoid fishes:undulation versus oscillation[J]. Chinese Journal of Hydrodynamics, 2008, 23(3): 269-274. |

| [13] |

杨少波.牛鼻鲼泳动动力学分析与仿生机器鱼研究[D].长沙: 国防科学技术大学, 2010. YANG S B.Dynamic analysis of bovine nose ray swimming and research on bionic robotic fish[D]. Changsha: National University of Defense Technology, 2010. |

| [14] |

徐一村, 宗光华, 毕树生, 等. 胸鳍推进机器鱼俯仰稳定性分析[J]. 机器人, 2012, 34(3): 375-379. XU Y C, ZONG G H, BI S S, et al. Pitching stability analysis of the pectoral fin propelled robot fish[J]. Robot, 2012, 34(3): 375-379. |

| [15] |

HU Q S, ZHOU S X, ZHANG S Y.Biomimetic robotic fish fins propulsion modes research in flow field[C]. Proceedings of 2013 International Conference on Advanced Computer Science and Electronics Information.Atlantis Press, 2013: 408-412.

|

| [16] |

LIU G, REN Y, ZHU J Z, et al. Thrust producing mechanisms in ray-inspired underwater vehicle propulsion[J]. Theoretical and Applied Mechanics Letters, 2015, 5(1): 54-57. DOI:10.1016/j.taml.2014.12.004 |

| [17] |

RAHMAN M M, TODA Y, MIKI H. Computational study on a squid-like underwater robot with two undulating side fins[J]. Journal of Bionic Engineering, 2011, 8(1): 25-32. DOI:10.1016/S1672-6529(11)60003-6 |

| [18] |

杭观荣, 王振龙, 王扬威, 等. 肌肉性静水骨骼原理的仿乌贼鳍推进器[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2009, 41(11): 59-64. HANG G R, WANG Z L, WANG Y W, et al. Squid fin-like propeller based on the principle of muscular hydrostat[J]. Journal of Harbin Institute of Technology, 2009, 41(11): 59-64. |

| [19] |

刘强, 刘静雯, 王强, 等. 无限空间非稳态旋转风幕的流场数值分析[J]. 江苏科技信息, 2019, 36(12): 16-19. LIU Q, LIU J W, WANG Q, et al. Numerical analysis of flow field in unsteady rotating air curtain in infinite space[J]. Jiangsu Science & Technology Information, 2019, 36(12): 16-19. |

| [20] |

王兆立.仿胸鳍推进系统水动力性能理论与实验研究[D].哈尔滨: 哈尔滨工程大学, 2011. WANG Z L. Theoretic and experimental research on hydrodynamic performance of biomimetic pectoral fin propulsive system[D]. Harbin: Harbin Engineering University, 2011. |

2. College of Information Technology, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China

2021,

Vol. 30

2021,

Vol. 30