2. 交通运输部东海航海保障中心上海航标处, 上海 201208

全球海洋总面积约为3.6亿平方公里,约占地球表面积的71%[1], 其作为地球最大的生态系统,蕴藏着极为丰富的资源,是人类可持续发展的宝贵财富[2]。航运业可谓全球贸易和经济的重要支撑,助推着发达国家的生活标准即工业化的升级,确保了贸易和商业惠益更加均匀公平地分布。价廉而高效的海上运输在人类可持续发展方面发挥着重要作用[3],进入21世纪以来,伴随着全球化的发展和工业化的升级,各类全球性海洋问题日益增多且日趋严重[4],但随之也产生了各类全球性海洋问题,其中由船舶压载水携带的外来生物和病原菌造成的经济、环境、卫生和安全等问题越来越受到国际组织和各国的普遍关注。

根据《压载水公约》[5]正文第1条第12段指出“船舶”系指凡在水环境中运行的任何类型的船舶,包括潜水器、浮动器具、浮动平台、浮式存储装置(FSUs)以及浮式生产、存储和卸载装置(FPSOs)。第2段则指出“压载水”系指为控制船舶纵倾、横倾、吃水、稳性或应力而在船上加装的水及其悬浮物。船舶从一港口出发空载或部分装载货物时,从当地水域摄入压载水以确保海上航行期间自身的安全性(稳性、纵倾、横倾、剪力、弯矩等),抵达目的地港口后装载货物时,又将压载舱内的压载水进行排放,这一过程使得出发港水中的水生物和病原菌随压载水的加装排放而迁移至目的港水域。压载水所携带的各类海洋外来生物一旦在目的港水域形成入侵,会对生物多样性、渔业资源和人类健康等多方面产生影响。随着船舶数量的增多、尺寸的增大、航速的提高(航程时间缩短)、新建港口的涌现,均提高了压载水的交换量及频次,加大了外来物种入侵的可能性。

据统计,每年约有100亿吨的压载水被船舶带到世界各地,每天有超过7 000个物种被船舶压载水转移至新的生态环境中[6]。压载水所携带的生物有细菌和其他微生物、浮游植物、浮游动物、卵以及幼体等各类水生生物,其中一些种类为致病菌和赤潮生物,如霍乱弧菌和赤潮藻类。

20世纪80年代中期,欧洲斑马贝随船舶压载水的排放进入北美五大湖,大量繁殖,阻塞了城市和工厂的进水管,而且促使海藻反常地生长,妨碍了休闲水域的使用,并威胁到当地物种[7],给美国造成30至50亿美元的经济损失[8]。

20世纪90年代初期,研究人员认为南美地区霍乱留下的元凶是来自亚洲船舶的压载水,本次灾难造成73万多人染病,6000多人死亡[9]。

船舶压载水和沉积物的无控制排放已经导致有害水生物和病原体的转移,对环境、人体健康、财产和资源造成损害。就此,一些国家已经采取旨在防止、尽量减少和最终消除通过进入其港口船舶而引入有害水生物和病原体风险的单边行动,对压载水进行管理。2004年2月IMO则通过了全球第一部拟构建具有约束力的压载水管理制度的国际公约—《国际船舶压载水和沉积物控制与管理公约》(下称《压载水公约》),为了在全球范围内一致地履行该公约,IMO又陆续通过了一系列导则,决心通过船舶压载水和沉积物控制与管理来防止、尽量减少和最终消除因有害水生物和病原体的转移对环境、人体健康、财产和资源引起的风险,并避免此种控制造成的有害副作用和鼓励相关知识和技术的发展[5]。

2 《压载水公约》结构及内容2004年2月16日,在IMO总部英国伦敦召开的国际船舶压载水管理大会上,通过了《压载水公约》。除序言外,该公约(见图 1)包括正文22个条款、1个技术性附则《船舶压载水和沉积物控制和管理规则》(下称《规则》)和2个附录。其中,序言包括各当事国进行讨论并草拟制定该公约时相关的国际公约及事项,如《1982年联合国海洋法公约》(UNCLOS)[10]第196(1)条、《1992年生物多样性公约》(CBD)[11]、CBD1998年当事国大会(COP4)关于海洋和海岸生态系统的保护和可持续利用的第Ⅵ/5号决定、CBD2002年当事国大会(COP6)关于威胁生态系统、栖息地或物种的外来物种的第Ⅵ/23号决定[12]、1992年联合国环境与发展大会(UNCED)[2]、《环境与发展里约宣言》第四条、和2002年可持续发展问题世界首脑会议在其实施计划第34(b)段中要求采取所有级别行动等,意识到船舶压载水和沉积物成为有害水生物和病原体的转移媒介,对环境、人类健康和渔业资源等均造成了破坏性影响,就此通过制定《压载水公约》对船舶压载水和沉积物进行有效的管理。

|

图 1 《压载水公约》基本结构

Fig. 1 The basic structure of the < BWM Convention>

|

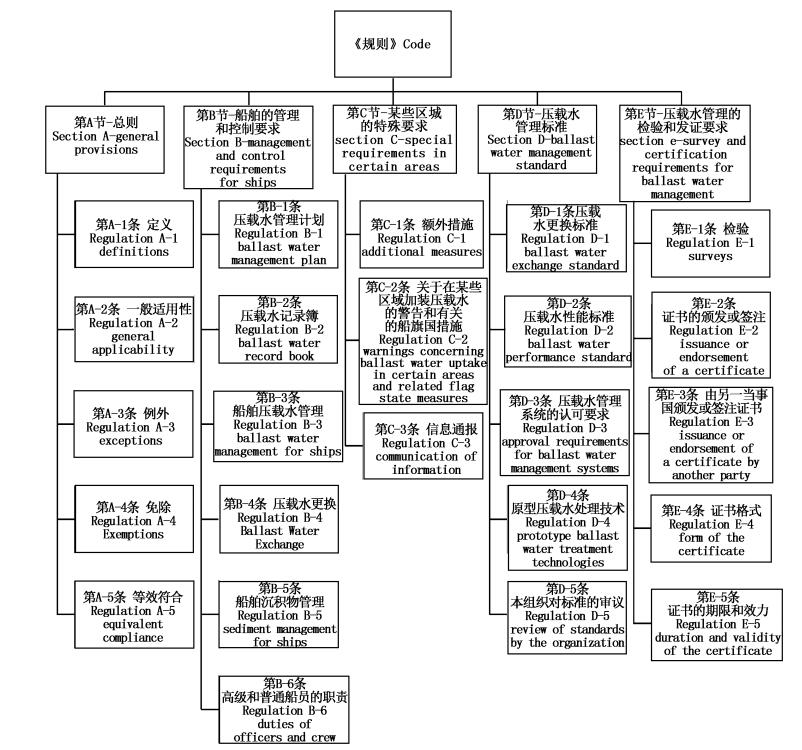

正文[5]共有22个条款,其结构见表 1。其中第1条定义中“船舶”系指凡在水环境中运行的任何类型的船舶,包括潜水器、浮动器具、浮动平台、浮式存储装置(FSUs)以及浮式生产、存储和卸载装置(FPSOs)。而压载水的管理则主要通过单独或合并的机械、物理、化学和生物处理方法,以清除、无害处置、避免摄入或排放压载水和沉积物中的有害水生物和病原体。另外,还包括“沉积物”、“证书”和“有害水生物和病原体”等专有名词释义。第2条一般义务明确了各当事国应通过合作而进行有效实施、遵守和执行《压载水公约》的义务。第3条适用范围规定了《压载水公约》适用和不适用的船舶类型,各类商船如散货船、集装箱船和油轮等均适用,但非公约船舶如任何军舰、海军辅助船舶或由国家拥有或营运并在当时仅用于政府非商业服务目的的其它船舶等不适用。第4条提出每一当事国应尽其所能采取一定的有效措施确保其船舶符合《压载水公约》及其导则的要求,并基于自身条件和能力拟定相关本国立法。第5条指出,在船舶进行坞修或压载水舱清洁时,当事国应承诺确保有充分的沉积物接收设施。第6条鼓励各当事国单独或联合进行相关科学技术研究,并定期监测其管辖水域的压载水管理效果。第7条要求每一当事国应确保其管辖的船舶按照相关规定进行充分的检验和发证。第8条提及在有关船舶违反公约要求时的相关的处罚及诉讼等法律程序,且当事国应对违法事件进行调查。第9条指出该公约适用的船舶在抵靠另一当事国港口时,可能受到正式授权官员的检查,检查项目涉及核实船上持有有效证书和检查压载水记录簿等, 若检查官员认为有明显缺陷时,可按照相关导则进行船舶压载水取样分析等。第10条和第11条是有关对违犯事件的侦查和监督处理,就此类船舶,港口国除采取上述第8条和第9条行动外,还可采取步骤警告、滞留或拒绝该船抵靠。第12条提出若在执行该公约第7.2、8、9和10条时造成了船舶的不当滞留和延误,船舶有权要求就其受到的任何损失或损害予以赔偿。第13条指出有关各当事国提供技术援助的方面包括培训人员、启动联合研究等。第14条澄清了各当事国与IMO间信息交换的内容。第15条是有关发生争端的各当事国如何进行解决的内容。第16条涉及该公约与《联合国海洋法公约》[10]间的关系。第17条到第22条是有关该公约的签署、批准、接受、生效、修正和退出等法律程序,其中该公约生效条件为商船队不少于世界商船总吨位百分之三十五的至少三十个国家签署。

|

表 1 《压载水公约》正文结构 Tab.1 The structure of the < BWM Convention> article |

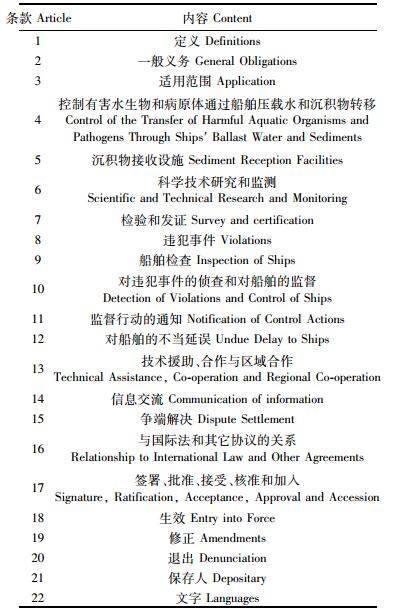

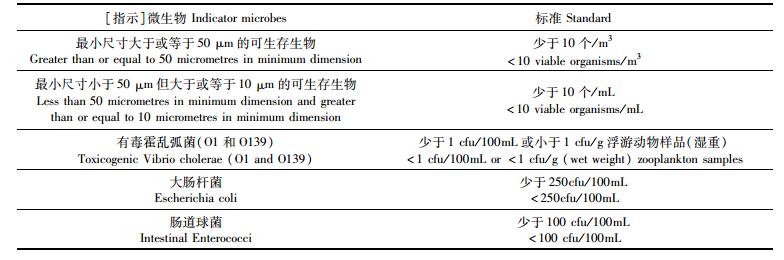

《规则》[5]作为《压载水公约》附则,共有5节,其结构见图 2。该规则涉及压载水管理的多个方面,包括总则、船舶的管理和控制要求、某些区域的特殊要求、压载水管理标准和压载水管理的检验和发证要求。其中核心条款为第B-4条、第D-1条和第D-2条。第B-4条要求船舶靠港前应进行换水操作,条件为:大于等于200海里、水深大于等于200 m;不能满足上述条件时,应在所有情况下大于等于50海里、水深大于等于200 m更换。第D-1条[5]规定了压载水更换的方法,目前已经IMO评估和接受的方法有三种:顺序法、溢流法和稀释法,溢流法和稀释法被认为是泵入法。第D-2条[5]规定了船舶压载水排放的生物指标标准,见表 2。第D-1条压载水更换标准仅是过渡性管理措施,最终的管理目标是对船上的压载水进行处理,达到第D-2条压载水性能标准后,才允许排放。2017年7月召开的IMO海上环境保护委员会(MEPC)第71次会议就《压载水公约》第B-3条关于D-2标准实施日期的条款修正案做出了最终决定[13],对2017年9月8日前建造的现有船,允许推迟2年至2019年9月8日或以后的首次国际防止油污证书(IOPP证书)换证时符合第D-2条压载水性能标准。

|

图 2 《压载水公约》附则(《规则》)结构

Fig. 2 The structure of the < BWM Convention> Annex (< Code>)

|

|

表 2 《压载水公约》附则(《规则》)第D-2条 Tab.2 The Regulation D-2 of the < BWM Convention> Annex (< Code>) |

另外,《规则》[5]第B-3条对不同建造时间和不同压载水容量的船舶有不同要求。对于船舶国际压载水管理证书有效期为5年(《规则》第E节、附录第Ⅰ条)。第B-1条要求每一船舶均应在船上携带并实施压载水管理计划,且应详述实施《压载水公约》的管理实践所采取的行动、沉积物的海上和岸上处置、与相关国家的协调程序和船上指定负责的船员等内容。第B-2条对船舶压载水记录簿要求完成最后一项记录后船上至少保留两年,公司保留至少3年,且每一记录均应由负责有关作业的高级船员签字,每一页填写完毕均应由船长签字。

2.3 附录《压载水公约》第4部分包括两个附录[5]:附录Ⅰ-国际压载水管理证书格式和附录Ⅱ-附录Ⅱ-压载水记录簿格式。

3 《压载水公约》发展历程1908年,Ostenfeld首次提出船舶的压载水可以作为一种媒介将本水域以外的浮游植物带入该水域[14],由于这些物种有较强的适应能力,被压载水携带入新地区栖息后可大量繁殖,影响本地生物多样性,造成生态系统失衡。

1973年10月8日-11月2日,在IMO总部英国伦敦召开了国际海洋污染会议,会议通过了第18号决议[15],呼吁世界卫生组织(WHO)与IMO联合开展研究压载水作为传播流行病菌的媒介的作用。另外,本次会议还通过了国际海事支柱性环保公约—《1973年国际防止船舶造成污染公约》[16](MARPOL Convention)及其议定书、附则和附录,以及《干预公海非油类物质污染议定书》。

1988年9月,加拿大首次向IMO第26届海上环境保护委员会会议(MEPC 26)提交了“欧洲斑马贝入侵北美五大湖的经济和环境损害研究报告”。

1990年5月,加拿大向IMO MEPC 30提交了《国际防止由船舶压载水及沉积物排放引起有害水生物和病原体导则》草案,本次会议成立了压载水工作组对该草案进行修订讨论。

1991年7月,IMO MEPC 31会议上压载水工作组审议了《国际防止由船舶压载水及沉积物排放引起有害水生物和病原体导则》,委员会同时忆及1973国际海洋污染会议通过的第18号决议[15],并意识到船舶压载水和沉积物的排放导致有害的非本地植物、动物和病原体的入侵,对公众健康、财产和环境造成损害,就此,通过了第MEPC.50(31)号决议[17](1991年7月4日通过)。该决议涵盖了引言、定义、适用、一般原则、实施、船舶操作程序、策略(一般事项、避免排放压载水、压载水更换和沉积物处置、压载水管理实践、岸上接收设施)、培训教育和船舶管理计划、和未来考虑事项共计9个方面内容,其奠定了《压载水公约》的框架基础。

1992年6月3-14日,联合国环境与发展大会[2](UNCED)在巴西里约热内卢召开,这是历史上第一次将环境保护议题提升到“地球峰会”(Earth Summit)层次,最后通过了《关于环境与发展的里约热内卢宣言》、《21世纪议程》和《关于森林问题的原则声明》3项文件。会议召开期间,对《联合国气候变化框架公约》和《联合国生物多样性公约》[11](CBD,1993年12月29日正式生效)进行了开放签字,已有153个国家和欧共体正式签署。本次会议要求IMO考虑通过适当的压载水排放规则。

1993年11月,IMO第18届大会(A 18)在伦敦召开,会议通过了以第MEPC.50(31)号决议[17]为基础的《防止由船舶压载水及沉积物排放引起有害水生物和病原体导则》的第A.774(18)号决议[18],并考虑到UNCED《21世纪议程》的第17章和基于MEPC 34/17文件开展的有关压载水的成员国国际调查问卷结果,要求MEPC和海上安全委员会(MSC)保持压载水议题的讨论并定期审议第A.774(18)号决议[18]的适用以期未来将其列入MARPOL 73/78的新附则。

1997年12月,IMO第20届大会(A 20)通过了《关于控制和管理船舶压载水以减少有害水生物和病原体转移导则》的第A.868(20)号决议[19],同时废除第A.774(18)号决议[18]。该决议要求各国政府采取紧急行动以应用该导则,包括及时向航运业宣贯、定期向MEPC报告实施该导则期间获得的经验等。建议港口国告知本地区船公司和/或船舶,尽量减少在已知的有害水生物和病原体传染水域、浮游植物增殖区域、污水管排放口、潮汐流浑浊水域进行压载水的摄入,同时港口可建设接收和处理设施以环保友好的方式处置压载水舱内沉积物,并提供通岸接头以接收船舶排放的压载水等。建议船舶操作尽量避免在狭窄和螺旋桨可能搅起泥沙等水域进行加装压载水操作,并定期清理压载水舱内沉积物等。

1998年11月,IMO MEPC42届会议委员会注意到“有关压载水管理与控制法律框架的三种方案”(MEPC 42/8/1)[20]提出:1.通过MARPOL73/78公约修正案形式将压载水条款合并;2.制定新的议定书使其成为MARPOL73/78公约的新附则;3.制定新的公约。另外,委员会审议了相关条款法规草案,最后会议决定将相关事项提交至MEPC43届会议继续讨论。

1999年7月,IMO MEPC43届会议大多数国家支持就压载水管理制定新的公约,会上成立了压载水工作组,并就起草有关法规条款进行工作部署,涉及适用范围、船旗国职责、港口国监督程序、安全事项和等效压载水管理技术等方面。

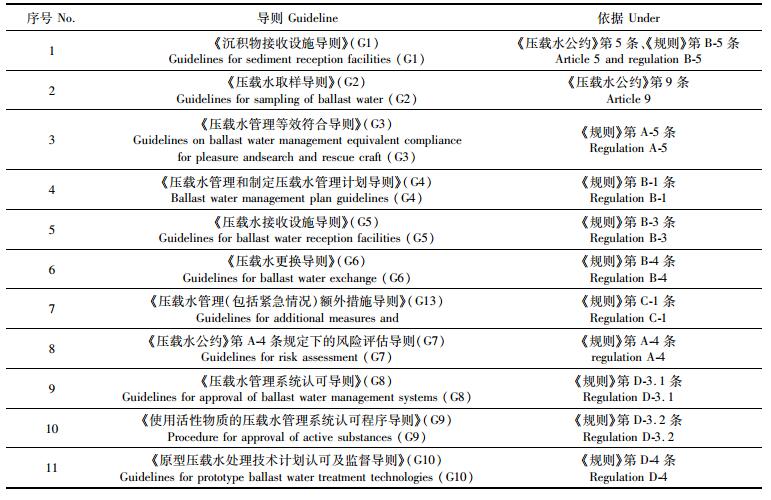

2004年2月16日,在IMO总部英国伦敦召开的国际船舶压载水管理大会上,通过了《压载水公约》。本次会议也通过了船舶压载水管理大会1号决议[21]部署该公约未来的工作事项,为了确保全球范围内一致地履行该公约的相关要求,IMO认识到制定与《压载水公约》第5条和第9条,《规则》第A-4条、第A-5条、第B-1条、第B-3条、第B-4条、第B-5条、第C-1条、第D-3条和第D-4条相关的导则的必要性,并建议制定:

|

表 3 船舶压载水管理大会1号决议紧急事项 Tab.3 A matter of urgency in Resolution 1 of the International Conference on Ballast Water Management for Ships |

1999年7月,IMO MEPC43届会议基于MEPC42届会议MEPC 42/8/1文件提出“有关压载水管理与控制法律框架的三种方案”,结合希腊MEPC 43/4/2提案、秘书处MEPC 43/4/1和MEPC 43/4/1/Corr.1提案、和美国MEPC 43/4/4提案,最终考虑两个法律框架方案:1.标准的新公约;2.MARPOL 73/78公约新附则。然而,MARPOL 73/78公约的生效及修正倾向于保护船旗国利益;再者,相对于港口国监督,MARPOL 73/78公约将重心放在船旗国的义务上;最后,压载水管理的目的是保护生物多样性,这与传统的污染防治概念相背离[22]。最终,2004年第一届国际船舶压载水管理大会上以独立新公约的形式通过了《压载水公约》,使其成为IMO的又一支柱性公约。

4.2 公约的生效《压载水公约》生效条件为批准国家数至少30个、且其商船总吨位百分比不少于35%[5]。目前,IMO成员国数共计172个,联系会员3个,据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)《2016年海运述评》统计,全球排名前35个国家合计商船队占世界商船总吨位94.34%,排名前三位为巴拿马、利比里亚、和马绍尔群岛(船舶开发登记国家),前三位吨位百分比合计为42%。相比其他国际海事公约,吨位百分比限制较弱,而国家数相对较多(MARPOL生效条件为国家数至少15个,吨位百分比至少为50%),因此,《压载水公约》的生效及后续履约更多依靠的是港口国的作用[23]。2016年9月8日,随着芬兰加入《压载水公约》,缔约国总数达到52个,吨位百分比为35.144 1%,使其满足生效条件,且该公约已于2017年9月8日正式生效(对新造船),并将于2019年9月8日对现有船全面生效。截至2018年4月18日,批约国家数为70个,吨位百分比为75.14%[24]。

4.3 定量强制排放标准《压载水公约》的核心为《规则》第D-1条压载水更换标准和第D-2条压载水性能标准,这两个标准均对船舶压载水和沉积物的排放设定了定量的指标(见上述第2部分和表 2),而压载水更换标准仅是过渡性管理措施,最终的管理目标是对船上的压载水进行处理达到第D-2条压载水性能标准后,才允许排放。鉴于船舶进港后排放的压载水量巨大,其中含有的水生物和病原体对港区水域的生态环境有潜在的破坏性影响,尤其是2019年9月8日后《压载水公约》的进一步实施,对于现有船舶和新造船在实际营运中D-1标准不符合(恶劣天气原因、航线达不到置换条件等)、D-2标准不达标(压载水管理系统(BWMS)故障、水质影响BWMS可靠性等)、和船舶坞修需排放超标压载水等情况,均需采取有效的应对措施,以避免或减少对环境的造成的外来物种入侵危害。

4.4 港口国监督检查《压载水公约》生效后并无过渡期,而由于目前不论压载水处理系统、压载水快速检测技术和实验室检测技术等多方面仍不成熟,公约即便于2019年9月8日全面生效,港口国监督检查仍会面临一系列实践不可操作的情况。因此《压载水公约港口国监督导则》(MEPC.252(67))提及公约生效后的试验期内,港口国尽量免于处罚相关船舶。压载水港口国监督包括四阶段,分别为:初始检查、更详细检查、指示性取样分析和详细分析,就此判断对船舶是否进行如警告、滞留、驱逐或授权离开进行修理等处罚。

5 结语为了确保全球范围内一致地履行《压载水公约》的相关要求,IMO认识到制定与《压载水公约》各条款相关导则的必要性,因此,自2004年以来,陆续制定了14个技术性导则,其中《压载水管理系统认可导则》(G8)[25]已于2018年4月的IMO MEPC72届会议通过成为强制性规则,而与之类似的《使用活性物质的压载水管理系统认可程序》(G9)[26]未来也可能强制化。随着《压载水公约》于2019年9月8日的全面生效,将影响我国主管机关、船东、港口和船员等各方的充分履约,就此,建议在新一代压载水处理系统研发、压载水快速检测能力与实验室检测能力建设、港口本地生物调查等方面通力合作予以提高,并及时更新国内立法,以期使我国航运业、造船业、和设备制造业等各方免于受到不优惠待遇,综合提升我国的压载水管理能力建设。

| [1] |

NOAA. National oceanic and atmospheric administration website[EB/OL]. Bouder: NOAA, (2012-01)[2018-05]. http://www.noaa.gov/oceans-coasts.

|

| [2] |

United Nations. UN conference on environment and development (1992)[EB/OL]. New York: United Nations, (1992-06-13)[2018-05-14]. http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html.

|

| [3] |

IMO. IMO world maritime day 2016[EB/OL]. London: IMO, (2016-09-26)[2018-05-14]. http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx.

|

| [4] |

崔野, 王琪. 关于中国参与全球海洋治理若干问题的思考[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版), 2018(1): 12-17. CUI Y. Thinking on some issues of China's participation in global ocean governance[J]. Journal of Ocean University of China (Social Sciences), 2018(1): 12-17. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=zghz201801003&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ |

| [5] |

IMO. International convention for the control and management of ship's Ballast Water and Sediments, 2004[Z]. 2004-02-13.

|

| [6] |

TAMELANDE J, RIDDERING L, HAAG F, et al. Guidelines for development of a national ballast water management strategy[EB/OL]. London: GloBallast Partnerships, (2010-01)[2018-05]. http://go.nature.com/2gkpepz.

|

| [7] |

LISA A. . Control of aquatic nuisance species introductions via ballast water in the united states:is the exemption of ballast water discharges from clean water act regulation a valid exercise of authority by the environmental protection agency?[J]. Ocean and Coastal Law Journal, 2001, 6(1): 38-76. |

| [8] |

MAH L A. Sailing by looking in the rearview mirror:EPA's unreasonable deferral of ballast-water regulation to a now ineffective coast guard[J]. Ecology Law Quarterly, 2004, 31(3): 665. |

| [9] |

TANGLEY L. Unwelcome sea voyagers: marine stowaways take advantage of increased global trade and travel[R]. U. S. News & World Report, 1998.

|

| [10] |

United Nations. United nations convention on the law of the sea[Z]. 1982-12-10. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-1-4020-9160-5_661

|

| [11] |

United Nations. Convention on biological diversity[Z]. 1992-06-05.

|

| [12] |

IMO. Decision Ⅵ/23 of the 2002 Conference of the Parties (COP 6) to the CBD on alien species that threaten ecosystems, habitats or species, including guiding principles on invasive species[Z]. 1998.

|

| [13] |

IMO. Determination of the date referred to in Regulation B-3, as amended, of the BWM Convention[Z]. 2017.

|

| [14] |

OSTENFELD C H. On the immigration of Biddulphia sinensis Grev. and its occurrence in the North Sea during 1903-1907 and on its use for the study of the direction and rate of flow of the currents[J]. Meddelelser fra Kommissionen for Danmarks Fiskeri-og Havundersogelser:Serie Plankton, 1908, 1(6): 1-44. |

| [15] |

IMO. International conference on marine pollution[Z]. 1973.

|

| [16] |

IMO. International convention for the prevention of pollution from ships (MARPOL 1973), as modified by the protocol 1978 relating thereto (MARPOL 73/78)[Z]. 1973.

|

| [17] |

IMO. Resolution MEPC. 50(31): international guidelines for preventing the introduction of unwanted aquatic organisms and pathogens from ships' Ballast Water and Sediment discharges[Z]. 1991-07-04.

|

| [18] |

IMO. Resolution A. 774(18): Guidelines for preventing the introduction of unwanted aquatic organisms and pathogens from ships' Ballast Water and Sediment discharges[Z]. 1993-11-26.

|

| [19] |

IMO. Resolution A. 868(20): Guidelines for the control and management of ships' ballast water to minimize the transfer of harmful aquatic organisms and pathogens[Z]. 1997-12-01.

|

| [20] |

IMO. MEPC 42/8/1: The three options for a legal framework for ballast water management and control provisions[Z]. 1998-11-16.

|

| [21] |

IMO. BWM/CONF/37 Resolution 1: Future work by the organization pertaining to the internation convention for the control and management ships' Ballast Water and Sediments[Z]. 2003-07-30.

|

| [22] |

FIRESTONE J, CORBETT J J. Coastal and port environments:international legal and policy responses to reduce ballast water introductions of potentially invasive species[J]. Ocean Development & International Law, 2005, 36(3): 291-316. |

| [23] |

管松. 《控制和管理船舶压载水和沉积物国际公约》研究[J]. 中国海洋法学评论, 2008(1): 84-96. GUAN S. Research on the international convention for the control and management of ships' ballast water and sediments[J]. China Oceans Law Review, 2008(1): 84-96. |

| [24] |

IMO. IMODOCS[EB/OL]. (2018-04-09)[2018-05-14]. https://webaccounts.imo.org/.

|

| [25] |

IMO. Resolution MEPC. 125(53): guidelines for approval of ballast water management systems (G8)[Z]. 2005-07-22.

|

| [26] |

IMO. Resolution MEPC. 126(53): procedure for approval of ballast water management systems that make use of active substances (G9)[Z]. 2005-07-22.

|

2. Shanghai Aids to Navigation department of Donghai Navigation Safety Administration, Shanghai 201208, China

2018,

Vol. 27

2018,

Vol. 27