2. 交通运输部东海航海保障中心上海航标处, 上海 201208

据统计,全球80%以上国际贸易量的转运依靠航运[1],其中2016年世界主要港口如上海港货物吞吐量约为7亿吨[2],鹿特丹港货物吞吐量也达到4.61亿吨[3]。从事国际贸易运输的商船超过5万艘[1],为了保障船舶空载或部分装载航行时的安全性(如稳性、电力负荷状态、横摇角度、船舶艏尾吃水及吃水差、剪力、弯矩、储备浮力等国际海事组织(IMO)公约要求[4]),船舶需加装压载水。随着运输船舶船型的增大、船速的提高、船舶航次密度的增加,加速了压载水的交换量及频次。据统计,每年约有100亿吨的压载水被船舶带到世界各地,每天有超过7 000个物种被船舶压载水转移至新地区[5]。压载水所携带的生物有细菌和其他微生物、浮游植物、浮游动物、卵以及幼体等各类水生生物,其中一些种类为致病菌和赤潮生物,如霍乱弧菌和赤潮藻类。这些外来物种的入侵,影响当地海域地海洋生物的多样性,威胁本地物种的生存,破坏当地水域的生态平衡,危害渔业资源,甚至危害当地居民的健康,因此船舶压载水作为外来物种迁移载体可引起排放水域严重的生态、经济和人类健康问题,已被全球环保基金组织GEF列为当今海洋的四大危害之一。

就此,国际层面出台了一系列的国际法规,如联合国(UN)的《联合国海洋法公约》[6]、《生物多样性公约》[7]、《关于控制和管理船舶压载水,减少有害水生物和病原体传播导则》[8]、《关于外来物种对生态系统、栖息地和物种的威胁》[9]、《国际卫生条例(2005)》[10]等,而其中IMO制定的旨在有效控制和防止船舶压载水排放引起国家间有害水生物和病原体传播的《压载水公约》,已于2017年9月8日生效。公约赋予了港口国可通过压载水取样并检测其是否满足D-2排放性能标准对船舶实施监督管理,这要求港口国在重点船舶跟踪、压载水检测、港口水域生态风险评估分级、特殊指定排放水域划定、应急预案处置等方面积极推进管理工作,以确保有效的IMO成员国履约。

2 压载水风险评估现状目前,在船舶压载水评估领域国际上仍没有形成相对统一的程序和方法,既有相对简单的定性方法,也有对单航次船舶进行复杂的定量分析,但都没有得到广泛认可[11]。就此,IMO《压载水公约》的G7[12]导则(风险评估)概述了三种风险评估方法:

1) 环境匹配的风险评估-依靠对地点环境条件之间的比较;

2) 物种生物地理风险评估-通过对本土和非本土物种的重叠比较,来评估环境相似性,确定高风险入侵者;

3) 具体物种风险评估-评估已确定目标物种的分布和特点。

上述每种手段都有其局限性,可单独或任意组合使用。

此外,国际上已形成的较典型的评估模型包括挪威船级社(DNV)EMBLA风险评估方法和全球压载水管理项目(GloBallast)。

2.1 挪威船级社(DNV)EMBLA风险评估该方法将生物地理学原理与风险管理评估基本理论结合,提出生态地理筛选识别法,主要包括四个筛选阶段:

1) 初步危害性筛选-包括压载水的来源、其中有害物种历史记录、是否有有毒海藻等;

2) 进一步危害性筛选-包括港口的特点、环境特征和其分支河流淡水生态系统压载水是否有有毒海藻等;

3) 危险性分析-综合分析上述危害性情况,确定压载水风险接受程度;

4) 影响/结果分析-从安全、生态学、社会经济和人体健康等方面最终确定不可接受的风险[13]。

该方法模糊的分析了压载水的危害性和接受程度并得出其风险,但缺乏未来发展趋势分析,存在一定局限性。

2.2 全球压载水管理项目(GloBallast)IMO与联合国发展规划署(UNDP)、全球环保基金(GEF)、有关国家政府和工业界合作,实施了该项目,旨在帮助发展中国家控制和管理船舶压载水,减少有害水生物和病原体的传播,并充分履行IMO BWM要求[13]。

3 压载水区域化生态风险评估新思路降低外来物种入侵风险最为有效的方法在于“预防”,因为一旦压载水中的外来水生生物和病原体在受纳水体中存活并繁衍,再将其清除掉是十分困难的,也将会对当地的生态、经济和公众的健康构成威胁。

就此,首先需对港口国沿海水域进行科学的压载水生态风险评估分级,建立相应港口水域生物多样性数据库,以便提前对将抵靠港船舶压载水进行分类监控,包括重点跟踪来自疫区、辐射地区船舶,并为政府间就指定港口或水域间签订压载水排放互免协议提供科学决策参考。

然而,目前的压载水风险评估方法大部分仅重点关注了生态学领域的分析,而港口水域外来物种入侵生态风险评估的前置阶段海上交通领域涉及船舶压载水的来源方面(排放量、地点、时间等)关注的较少,本部分提出了更为严谨的压载水风险评估模型,结合船舶航行、装卸货期间的压载水排放、排放的压载水在港区水域内的扩散等内容进行深入分析。

以某特定船舶为例,船舶空载抵达装货港后,某一时刻开始进行一定量的压载水排放并装载货物,排出的压载水受潮汐和洋流影响进行扩散,其中的水生生物和病原体则进行生物学运动进一步扩散至最新的地点,随着时间的推移,其中携带的外来物种对本地生态环境的影响再利用上述IMO生态学评估方法G7[12]导则确定该港口水域的压载水生态风险等级。

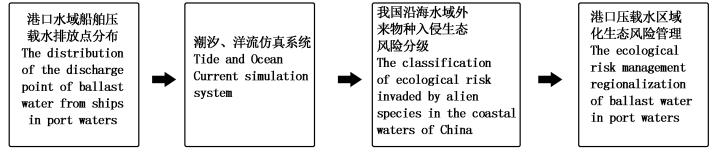

如图 1,港口水域的生态环境风险分级首先基于海上交通管理的船舶自动识别系统(AIS),分析船舶抵靠港口期间压载水的排放点分布,作为对压载水携带外来生物在该区域排放成为入侵物种可能性大小的判断依据;其次结合潮汐、洋流仿真系统对排放的压载水进行扩散模拟以进一步确定压载水中外来物种的入侵点,借此选取合适的取样点进行生物入侵风险监测;再次利用IMO G7生态学评估方法建立深层次的外来物种入侵风险评估模型,对港口水域的生态环境风险进行分级;最后,根据不同分级制定有不同针对性的港口压载水区域化生态风险管理措施。

|

图 1 港口压载水区域化生态风险管理模型

Fig. 1 The model of the ecological risk management regionalization of ballast water in port waters

|

上述研究思路,整合了海上安全管理、环境管理、生物风险评估等多领域的理论和实践研究手段,为国际、国内应对压载水携带外来物种入侵提供了创新型的科学研究方法,对主管机关就港口水域的国际船舶压载水管理决策形成了有力的科学支撑,并进一步为政府间就指定港口或水域间签订压载水排放互免协议提供了科学决策参考。

4 压载水区域化生态风险管理2007年7月, IMO MEPC 56次会议通过了《风险评估导则》(G7)和《包括紧急状况下的压载水管理附加措施导则》(G13)[14], 为船舶压载水风险管理提供了参考。船舶停靠港口期间压载水区域化生态风险管理涉及港区水域特殊指定区域划定、船舶压载水排放替代措施(指定区域排放换装淡水操作、压载水和沉积物接收处理设施处理能力等)、海运服务业的综合效率、应急部署的资源优化配置、人员管理及培训;船舶的船上文书资料和证书的审核、压载水记录簿的记录、船舶报告制建立、船公司SMS体系(公司、船员人员管理;船舶维护保养;压载水处理系统操作程序等)等的拟定、沟通协调、压载水管理计划和船上应急预案编制等方面,通过图 1所述流程建立数学模型,构建船舶压载水及沉积物评估体系,可为我国沿海水域港口的生态环境管理制定有效的履约监管措施提供参考。

5 结束语为了有效应对出入境船舶压载水带来的危害,我国需及时针对外来入侵物种及病原微生物的载入、携带、排放风险构建压载水及沉积物风险评估监管体系,并不断加强压载水检测技术的研发,丰富压载水及沉积物中生物有害因子及外来物种资源库和信息库,搭建我国重点港口压载水区域化生态风险管理体系。本文基于AIS和IMO G7[16]导则对港区水域的外来物种入侵进行生态风险评估分级,针对不同的风险等级制定不同有针对性的应对策略,可最大程度上优化我国海洋资源的配置,包括外来物种入侵路径的分析应对、压载水海上应急情况的处置、不同风险等级相关硬件资源的配备、制度建设等方面,为公约生效后我国的履约实践提供了生态风险管理的新思路。

| [1] |

International maritime organization (IMO). IMO World Maritime Day 2016[EB/OL]. http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx.

|

| [2] |

综合规划司. 2016年规模以上港口货物、旅客吞吐量快报数据[EB/OL]. 北京: 交通运输部, (2017-02-10). http://zizhan.mot.gov.cn/zfxxgk/bnssj/zhghs/201702/t20170210_2163163.html. Data on cargo and passengers throughput of ports above designated size in 2016[EB/OL]. Beijing: Ministry of Transport, China, (2017-02-10). http://zizhan.mot.gov.cn/zfxxgk/bnssj/zhghs/201702/t20170210_2163163.html. |

| [3] |

American Journal of Transportation. Ports & terminals[EB/OL]. https://www.ajot.com/news/channel/ports-terminals.

|

| [4] |

IMO. International convention for the safety of life at sea[R]. London: IMO, 2009.

|

| [5] |

Tamelander J, Riddering L, Haag F, et al. Guidelines for development of a national ballast water management strategy[R]. London: IMO, 2010.

|

| [6] |

United Nations. United Nations convention on the law of the sea[R]. Montego Bay: United Nations, 1982. http://link.springer.com/10.1007/978-1-4020-9160-5_661

|

| [7] |

United Nations. Convention on biological diversity[R]. Rio de Janeiro: United Nations, 1992.

|

| [8] |

IMO. Guidelines for the control and management of ships ballast water to minimize the transfer of harmful aquatic organisms and pathogens[R]. London: IMO, 1997. http://www.vliz.be/nl/imis?refid=124570

|

| [9] |

IMO. Decision VI/23 of the 2002 conference of the parties (cop 6) to the CBD on alien species that threaten ecosystems, habitats or species, including guiding principles on invasive species[R]. London: IMO, 1998.

|

| [10] |

WHO. International health regulations 2005[R]. Geneva: WHO, 2005.

|

| [11] |

刘瑀胡岚岚宋成文. 船舶压载水风险评估[C]//中国航海学会2007年度学术交流会优秀论文集. 北京: 中国航海学会, 2007: 27-28. LIU Y, HU L L, SONG C W. Risk assessment of ship ballast water[C]//Excellent Papers on Academic Exchange of 2007 Annual Meeting of Chinese Society of Navigation. Beijing: China Institute of Navigation, 2007: 27-28. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZGHJ200712001021.htm |

| [12] |

IMO. Resolution MEPC. 162(56): Guidelines for risk assessment under regulation A-4 of the BWM convention (G7)[R]. London: IMO, 2007.

|

| [13] |

全球压载水管理项目Globallast)[EB/OL]. http://archive.iwlearn.net/globallast.imo.org/globallast.imo.org/index.html. Globallast[EB/OL]. http://archive.iwlearn.net/globallast.imo.org/globallast.imo.org/index.html. |

| [14] |

IMO. Resolution MEPC. 161(56): Guidelines for additional measures regarding ballast water management (BWM) including emergency situations (G13)[R]. London: IMO, 2007.

|

2. Shanghai Aids to Navigation department of Donghai Navigation Safety Administration, Shanghai 201208, China

2018,

Vol. 27

2018,

Vol. 27