2. 中国水产科学研究院, 北京 100000

我国是渔业生产大国,但不是渔业生产强国。2016年末,我国拥有渔船约101.11万艘、总吨位1098.48万吨。其中,机动渔船65.42万艘,总吨位1 054.06万吨,总功率2 236.81万千瓦;非机动渔船35.69万艘,总吨位44.42万吨[1]。但我国渔业装备落后,危旧渔船占比过大[2],呈现“五多五少”(小型渔船多,大型船舶少;木质渔船多,钢质渔船少;老旧渔船多,新造渔船少;沿岸渔船多,远海渔船少;能耗高,效益低)的特征[3]。船舶质量与安全性能,直接影响渔船经济效率和渔民生命安全。虽然我国已拥有先进的渔船设计、建造和维修技术,性能优良的动力设备、发电设备、通信导航与探鱼设备,很多船舶生产企业已掌握计算机测绘、数控切割与自动焊接等技术,但与渔业发达国家相比,我国渔业船舶技术法规体系建设却严重滞后。技术法规体系的滞后,导致我国渔船在规范设计、建造和检验等方面的技术标准不配套,无法满足渔船检验的实际需求,严重影响渔船的建造质量,与国家对渔船节能、减排,建设平安渔业的要求不相称。渔船检验是一项专业性、技术性很强的行政许可工作,是保证渔船安全航行和作业安全技术条件的首要环节,是国际通行做法。渔业船舶技术法规与渔船检验息息相关,构建完善的渔业船舶技术法规体系对指导渔船检验具有重要意义。

从全球范围来看,国际海事组织正在全球范围内积极引导形成维护海洋安全,保护海洋环境,实现可持续发展的共识。因此,目前各国正积极加快对渔船相关公约、规则标准的审议进程。《2012年开普敦协定》出台后,该公约的生效条件已经降低,我国加入与否已不再是生效的必要条件。但是,协议书一旦生效,我国渔船必将被边缘化,即使我国不加入该公约,从事公海作业的远洋渔船在进入公约缔约国港口时也必须接受缔约国检查,我国远洋渔业的发展必将受到较大影响。因此,分析我国渔业船舶技术法规体系现状及其存在问题,使渔船检验技术法规的制修订符合当下国际及国内两方面的要求,才能保证渔民作业安全,提高捕捞效益,降低作业风险,树立起我国负责任渔业大国的形象。

1 渔业船舶技术法规的发展 1.1 渔业船舶技术法规的发展我国渔船检验制度最早可以追溯到周朝建立的“五覆五反”制,但是将检验的技术内容以法规的形式颁布则是在民国期间。民国政府在建立船舶管理机构后相继公布施行了《海商法》、《海商法施行法》、《船舶法》和《船舶登记法》等系列行政法律,并在此基础制订了《船舶检查技术规程》、《船舶丈量技术规程》等技术法规。1933年及1935年,还加入了《1929年国际海上人命安全公约》和《1930年国际载重线公约》两部国际公约,由此形成了我国船检法规体系的雏形。

新中国成立后,渔业船舶的技术法规很长一段时间仍然执行的是交通部统一制定的船舶技术法规。但是,渔船技术标准与商船有一定差异,较商船而言渔船的技术要求更为复杂。1979年,我国水产总局成立的渔船检验机构开始制定一系列渔船检验规则、规范、规程和指南,主要包括《渔业船舶监督检验细则(1980)》、《钢质海洋渔船建造规范(1985)》和《玻璃纤维增强塑料海洋渔船建造规范(1989)》等[4]。但是长期以来,由于《渔船法》等上位法的缺失,影响了渔业结构的调整和产业结构的快速转型,给渔船行政管理造成不便[5]。上位法的缺失,导致渔业船舶技术法规一直没能形成一个完整的法律框架体系架构,缺少顶层法律的指导,造成了所制订的法规与渔业发展实际状况偏差较大。

1.2 渔船技术标准体系的构建我国渔船标准化工作始于1973年。随着改革开放的不断深入,标准化工作不断强化,为渔船产业发展提供了有力的技术支持。目前我国现行渔船标准共约149项,基本上是在改革开放前10年中所制订的,内容基本涵盖了渔船的设计、维修、建造及检验。渔船标准体系建设始于1985年提出的《渔船标准体系表》,并在之后的20多年间不断地修订及简化。但是,我国渔船标准体系架构却始终很不完善,存在分类显示不全面,综合分类不细致,体系格式灵活性低和信息量少,国家宏观指导和引导政策的力度低,缺少重要的基础管理及方法储备等问题。这些问题严重制约了标准体系的建设,同时从所列标准看,普遍存在标龄老化,技术内容严重落后等现象[6-7]。

我国制订了一批渔业船舶检验、建造的技术法规,但是我国对渔船的分类管理不够细致,对渔船构造的特殊性、复杂性不够了解,加之顶层立法缺失等原因,长期以来并没有构筑起科学、完整、合理的技术法规体系去指导技术法规的制订。此外,渔船标准体系构建尚不成熟,大多数技术标准尚属空白,使得渔船技术法规的制订不得不借鉴交通船舶的技术标准,技术法规制订标准较混乱。

2 渔业船舶技术法规体系的现状 2.1 渔业船舶技术法规体系构建的依据根据我国《立法法》,法律体系框架主要分为三层。第一层为法律,由全国人大通过。第二层为行政法规,行政法规分为国务院行政法规和地方性法规。第三层为规章,规章分为国务院部门规章和地方政府规章[8]。2003年,我国颁布了《中华人民共和国渔业船舶检验条例》,进一步规范我国渔船管理制度。至此,就立法层面上,从法律、行政法规、地方性法规和部门规章,到规范性文件和渔船检验技术法规,我国渔船检验法规体系基本构建起来,形成了以《渔业法》、《渔业船舶检验条例》和部门规章为法律依据、以渔业船舶法定检验规则、规范性文件、指南、规程等为支撑的渔业船舶检验法规体系框架。在该体系框架下逐步构筑起具有支撑作用的渔业船舶技术法规体系,对渔船设计、建造及检验起到积极的指导作用。

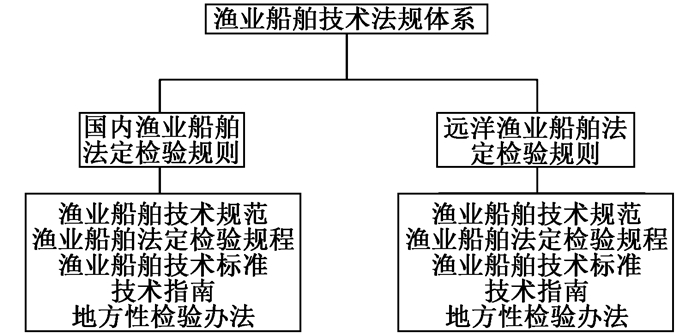

2.2 渔业船舶技术法规体系的架构我国目前的渔业船舶技术法规体系包括国内法定检验规则、远洋法定检验规则两大块内容。其中国内规则有《渔业船舶法定检验规则(2000)》、《渔业船舶法定检验规则(船长大于5 m小于12 m内河)》、《渔业船舶法定检验规则(船长大于7 m小于12 m沿海海船)》、《渔业船舶法定检验规则(船长大于等于12 m国内海洋渔业船舶)》、《渔业船舶法定检验规则(船长大于等于12 m内河渔业船舶)》等5部之多;远洋规则部分则有《渔业船舶法定检验规则(远洋渔船2015)》。法定检验规则的制订引用及吸纳了国际公约的部分技术条款及内容,这些技术条款及内容来源于目前我国承认及加入的国际公约。规则之下是服务于规则的渔业船舶技术规范,渔业船舶法定检验规程和渔业船舶技术标准、指南及地方性检验办法等。规则对规范、规程和技术标准、指南等起指导作用。规范、规程和技术标准、指南对规则起支撑作用,使规则能够有效实施和完整地执行。渔业船舶技术法规体系架构如图 1。

|

图 1 渔业船舶技术法规体系架构

Fig. 1 Framework of fishery vessels technical regulations

|

我国渔船检验技术法规从无到有,体系架构已初步建立。但随着渔业改革的深化以及面临的国际渔业形势变化,该体系存在法规老龄化,法规和规范性文件相互矛盾,法规制修订滞后,规则、规范的可操作性及适用性不强等问题。

3 渔业船舶技术法规体系建设中的问题 3.1 行政管理与技术管理关系尚未理清研究表明,我国渔船行政管理与技术管理关系比较模糊,技术法规条款、文件与相关法律相互之间的衔接与协调关系不清晰。现阶段存在的主要问题是技术体系与渔船管理机构依法行政要求相抵触。我国渔船检验是强制性检验,是行政行为。国外渔船检验是高度市场化的,我国渔船检验行为为政府主导,无法通过竞争来提升检验技术[9]。技术管理是实现行政管理的重要手段。但上层行政法律、法规条文的缺失以及渔船检验管理部门职能定位不清等问题,使得行政管理与执行技术条款有较大冲突。一方面技术规则无法通过高度完全的市场化竞争快速提升,实现技术规则的自我调节;另一方面行政法规得不到有力的技术更新与支撑,无法对技术管理进行正确指导:从而最终导致两者间矛盾重重,不相兼容,制约了技术法规体系的发展。

3.2 技术法规的更新难以满足渔业发展需求研究表明,我国渔船标准普遍存在标龄老化,内容陈旧与落后,盲目采标和制标等问题,导致我国渔船技术法规的制订与更新难以满足行业及国家渔业战略发展需求。受上述问题的影响,许多新材质、性能卓越的渔船推广困难,给产业转型带来阻碍。例如,在推广玻璃钢渔船的40多年中,与玻璃钢渔船相关的13项水产行业专门标准的平均标龄均达10年以上,导致推广工作三起三落。以农业部船检局颁布的《玻璃钢纤维塑料海洋渔船建造规范(2008)》(以下简称《08规范》)为例,其中引用的国家标准共约50项,大多涉及材料工艺,产品质量检验、检测等。其中仅GB/T 3961纤维增强塑料术语为2009年制订实施,距今也有8年之久,标龄老化严重。所引用的船舶行业标准CB 180—1998 《船用玻璃纤维增强塑料制品手糊成型工艺》是10年前的技术内容。该技术为手工糊制,劳动强度大,产品质量依赖于工人糊制技术,施工连续性差,难以保证产品质量及其结构强度。如今使用该项技术的企业越来越少,取而代之的是真空导入,喷射成型等成型工艺,另外引用的建材行业标准也存在标准已作废的问题[10-12]。而《08规范》从制订之日至今,尚未颁布过滚动更新的相关修改通报、勘误表等,实则早已无法满足玻璃钢渔船设计、建造及检验要求了。远洋捕捞渔船技术标准和技术法规的更新也难以满足国际渔业发展的需要。

3.3 技术法规体系系统性差,基础研究薄弱我国渔船技术法规体系存在的另一个重大问题是体系不够完善,不能适应我国渔船差异化显著的特征。体系还存在结构与层次逻辑关系不够清晰,未能充分反映渔船特点,适用性较差且内容分类不够细致的问题。此外,我国对于渔船相关技术标准、国际公约及基础数据研究投入不足,难以有效支撑技术法规的制修订。专业、高素质技术人才匮乏[13],长期缺乏基础性研究,导致产品和技术即使符合技术规则,其适用性和安全性也偏低,且危险系数高的产品和技术仍在长期使用。在现有技术法规体系中,不能适时修订和删除安全性低、危险性高的产品和技术,严重阻碍了技术法规体系的演进。

4 讨论与建议我国以《渔业法》、《渔业船舶检验条例》和部门规章为法律依据所构建的渔业船舶技术法规体系是架构渔业船舶检验的支撑体系,但显然存在体系系统性较差和与国际先进渔业国渔船法规技术体系不相适应的问题。同时,由于基础性研究投入不足和我国渔船渔业的多样性和复杂性,现有技术法规体系难以适应我国渔船渔业的发展趋势。因此,未来应从以下方向研究与推进我国渔业船舶技术法规体系的演进。

4.1 完善顶层法律设计,健全渔船管理机制研究表明,我国渔业渔船管理存在行政管理与技术管理关系模糊,导致技术法规条款与相关法律不能有效衔接,且与渔船管理机构依法行政要求相抵触,这些是目前技术法规体系存在的问题。造成行政管理与技术管理矛盾的原因主要是未出台和完善《渔船法》、《渔业法》等上位法和渔船检验尚未能引入市场竞争机制。

技术管理是实现行政管理的重要手段。但上层行政法律、法规条文的缺失以及渔船检验管理部门职能定位不清等问题,使得行政管理与执行技术条款有较大冲突。首先应尽快完善顶层上位法,即加紧修订《渔业法》和《渔业船舶检验条例》等行政管理法规,补充与完善与渔船技术标准相适应的内容,配套相关规章和规范性。推动《渔船法》等上位法立法的必要性研究,坚持法制统一的原则,理清行政条款与技术条款之间的差别,使渔业船舶检验管理机构职能定位更清晰,使行政法规始终保有其对技术法规指导的先进性,使技术法规内容与依法行政相适应,避免出现矛盾与冲突。

我国目前实行的政府主导的渔船检验行为实际上很难适应渔业发展的需要。其弊端是难以有效实施对复杂多样化的我国海洋捕捞渔船进行检验,也不利于通过竞争提升渔船检验技术以提高渔船检验效率。先进渔业国在渔船检验领域都注重引入市场机制,以提高渔船检验的制度效率。研究和现实实践表明,我国实行的完全政府主导的渔船检验机制存在制度效率不高的问题,因此,应在渔船检验领域逐步引入市场竞争机制,形成政府主导、市场机制参与调节的渔船检验体制。

4.2 加大渔船技术标准更新力度,规范渔船管理制度渔船技术标准是制订技术法规的基础,技术法规的制修订需要大量参考渔船专业技术标准内容。领先的技术标准是提高技术法规效率的基础和必要条件,技术标准强则规则强,技术标准弱则技术规则弱。影响我国渔船技术标准有效性和先进性的因素主要是现行采用的技术指标落后陈旧以及采标、制标过程盲目混乱。针对技术指标陈旧问题,应加大对渔船技术的研究的投入,通过技术创新和引进吸纳技术创新,提高指标参数的先进性和国际化水准。对现有技术法规进行再审视,结合国际公约的要求及渔船设计、建造、检验实际需要,通过对技术法规内容进行补缺建新、有序修旧和及时转约等方式,对尚属空白及亟待修改的渔业船舶技术法规加大基础性研究投入。对应剔除或内容条款不合时宜的技术法规内容,需立即调整或废止,同时建立定期清理机制,加大更新力度,对渔业船舶技术法规实行滚动式修订,辅以修改通报的形式短平快地解决遇到的新技术问题,真正意义上提高技术法规的整体适用性。现阶段,应根据国家渔业发展战略的总体方向,应尽快推选出符合国际公约要求、船舶性能配备优良的经典船型和标准船型(尤其是远洋渔船)。在全国范围内推广经典和标准船型时,所使用的技术标准、配备的作业装备等相对统一、规范,尽量减少因船舶差异性过大给技术法规制修订带来的影响。

对采标、制标混乱的问题,应从管理制度和组织制度创新入手。在管理制度方面,如上所述,应引入市场机制构建政府主导和市场调节的制度安排。在组织制度方面,应引入第三方组织参与渔船检验。由于我国渔船结构的多样化和复杂性,应构建针对不同捕捞作业方式、不同渔场和不同渔船功率的采标、制标制度与机制。

4.3 加大渔船法规技术体系基础研究投入当今的时代是一个持续创新发展的时代。随着我国渔业产业结构的调整,渔业资源的变化和渔业资源与环境保护政策的强化,我国渔船建设技术创新将是一个不断持续的过程,因此,技术标准也将是一个持续提高与更新的过程。这就需要长期对研究领域的技术创新跟踪进行基础性投入研究。研究表明,我国目前对渔船法规技术体系的基础研究严重投入不足。我国渔业产业是市场化最早的高度市场化行业,在全国范围内没有形成长期的基础性研究投入机制和人才队伍建设机制。基础性研究投入与人才匮乏是导致现有技术法规体系难以适应我国渔船渔业的发展趋势的重要原因之一。渔船技术标准和渔船法规技术体系涉及渔业渔船造船业、修船业和渔业生产经营业等方面,为推进技术标准和渔船法规技术体系,应做到:一是政府应加大基础性研究投入激励技术创新;二是加大政策与法规等制度层面的研究性投入,为技术标准和法规体系建设储备知识要素;三是应构建相关科研单位、设计修造单位、船东企业等方聚焦的交流平台,使产、学、研、管、用发挥各自的作用。围绕人才队伍建设,加大科研经费的投入,培养专业全、能力强、经验丰富的技术法规研究队伍,持续性地对渔船标准、涉渔国际公约、船型数据等进行跟踪收集,对渔业船舶技术法规编制、应用执行、问题反馈、论证分析等进行跟踪研究,以满足法规周期性修订的需要,为体系建设提供可靠的技术支撑。

| [1] |

王莎. 2016年全国渔业经济统计公报[J]. 中国水产, 2017(7): 23-24. WANG S. National fishery economic statistic bulletin 2016[J]. China Fisheries, 2017(7): 23-24. |

| [2] |

姜昳芃, 刘洋. 基于新公共管理理论的渔业船舶检验及管理制度研究[J]. 渔业信息与战略, 2016, 31(4): 251-256. JIANG Y P, LIU Y. On fishing vessel inspection and management system based on new public management theory[J]. Fishery Information & Strategy, 2016, 31(4): 251-256. |

| [3] |

沙锋, 徐晓亚. 加强老旧渔船检验保障渔船生产安全[J]. 中国水产, 2014(1): 33-35. SHA F, XU X Y. Strengthen the inspection of old fishing vessels to guarantee safe production[J]. China Fisheries, 2014(1): 33-35. |

| [4] |

《中国船舶检验史》编委会. 中国船舶检验史[M]. 北京: 人民交通出版社, 1998. Editorial Board of China Fishing Vessel Inspection History. History of China fishing vessel inspection[M]. Beijing: China Communications Press, 1998. |

| [5] |

邱天霞, 催方力, 高清廉. 论我国制订渔船法的必要性[J]. 现代渔业信息, 1999, 14(7): 1-4. QIU T X, CUI F L, GAO Q L. A discussion on necessity to make the law of fishing vessel in our country[J]. Modern Fisheries Information, 1999, 14(7): 1-4. |

| [6] |

魏广东. 渔船标准体系建设创新研究[J]. 标准科学, 2009(9): 14-18. WEI G D. An innovative research on the standard system construction of fishing vessel[J]. Standard Science, 2009(9): 14-18. |

| [7] |

赵福波. 我国渔船标准体系现状与发展对策[J]. 中国水产, 2007, 384(11): 65-67. ZHAO F B. Current research on the standard system of China fishing vessel[J]. China Fisheries, 2007, 384(11): 65-67. DOI:10.3969/j.issn.1002-6681.2007.11.043 |

| [8] |

中华人民共和国立法法[M]. 北京: 中国法治出版社, 2015. The legislation law of the People's Republic of China[M]. Beijing: China Legal Publishing House, 2015. |

| [9] |

李健宁, 刘海延. 浅析渔船检验机构的法律性质[J]. 法治与社会, 2016(33): 80-82. LI J N, LIU H Y. A brief analysis on the legal character of agencies for fishing vessel inspection in China[J]. Legal System and Society, 2016(33): 80-82. |

| [10] |

赵红萍, 王唯涌, 姚琳. 我国玻璃钢渔船发展现状、问题与对策[J]. 中国渔业经济, 2013, 31(4): 28-33. ZHAO H P, WANG W Y, YAO L. The development of FRP fishing boats in China[J]. Chinese Fisheries Economics, 2013, 31(4): 28-33. |

| [11] |

魏广东. 我国玻璃钢渔船技术标准现状及需求探讨[J]. 船舶标准化与质量, 2009(5): 22-24. WEI G D. A current analysis on the technical standards of China's FRP Fishing vessel[J]. Shipbuilding Standardization & Quality, 2009(5): 22-24. |

| [12] |

中华人民共和国渔业船舶检验局. 玻璃纤维增强塑料渔业船舶建造规范(2008)[M]. 北京: 人民交通出版社, 2008. Register of Fishing Vessel of the People's Republic of China. Rules for construction of FRP fishing vessels (2008)[M]. Beijing: China Communications Press, 2008. |

| [13] |

肖扬. 辽宁省渔船管理信息化体系建设研究[D]. 大连: 大连海事大学, 2015. XIAO Y. Liaoning province fishing boat management informationization system construction research[D]. Dalian: Dalian Maritime University, 2015. |

2. Chinese Academy of Fishery Science, Beijing 100000, China

2018,

Vol. 27

2018,

Vol. 27