2. 农业部大洋渔业重点实验室, 上海 201306;

3. 国家远洋渔业工程技术研究中心, 上海 201306;

4. 大洋渔业资源可持续开发省部共建教育部重点实验室, 上海 201306

柔鱼(Ommastrephes bartramii)广泛分布在西北太平洋海域,其资源分布具有高度的时空波动性[1],中心渔场分布也会随着海洋环境因子(如海表温度)的变化而发生变化,因此准确预报中心渔场的位置成为提高渔业生产十分重要的前提。渔场预报的基础是掌握被预测对象即中心渔场与海洋环境因子之间通过何种关系相互联系[2],并通过二者之间的关系建立模型方法,从而确定中心渔场的位置分布。目前虽然渔场预报尚未有统一成熟的方法,但许多学者采用多种方法对渔场进行了预报,陈新军等[3]利用基于表温的栖息地模型对西北太平洋柔鱼渔场进行预测;张月霞等[4]利用案例推理方法对东海鲐鱼中心渔场进行预报分析;周为峰等[5]和樊伟等[6]都运用贝叶斯理论模型对金枪鱼渔场进行了预报;张衡等[7]利用遥感数据对智利竹筴鱼渔场进行预报;崔雪森等[8]利用分类回归树算法对东南太平洋智利竹筴鱼渔场进行预报分析;综合来看目前在渔场预报方面运用比较广泛的方法主要有统计分析预报模型、空间模型、人工神经网络、贝叶斯理论模型[1]等, 海洋环境数据来源大多是来自卫星遥感数据[9-12]。

人工神经网络(artificial neural network)是一种由大量简单处理单元(神经元)以某种方式相互连接而成的,对连续的或断续的输入做出状态相应的动态信息处理系统[13]。并且人工神经网络是一门非线性科学,具有良好的学习能力,具自组织、自适应及容错能力[14]。为此,本文根据1995—2001年采集的西北太平洋柔鱼生产统计数据,利用BP神经网络方法,以单位捕捞努力量渔获量(CPUE)和捕捞努力量作为中心渔场指标,对西北太平洋渔场进行预报分析,旨在获得最适的中心渔场预报模型,为西北太平洋渔场的寻找提供新方法。

1 材料与方法 1.1 数据来源生产统计数据采集时间为1995—2001年7—11月,作业海域为35°N~45°N,145°E~165°E,生产统计数据包括年份、月份、作业次数和产量。海洋环境数据包括海表温度(Sea Surface Temperature, SST)和海平面高度距平(Sea surface Height Anomaly, SSHA),时间分辨率为月份,空间分辨率为经纬度1°×1°。其中SST数据来源于夏威夷大学网站(http://apdrc.soest.hawaii.edu/data/data.php);SSHA数据来源于美国NOAA Ocean-Watch数据库(http://oceanwatch.pifsc.noaa.gov/las/servlets/dataset)。

1.2 数据处理 1.2.1 作业次数处理按经纬度1°×1°的空间分辨率将作业海域分为若干渔区。按月将作业次数进行统计,计算每个渔区的作业次数(V)占当月作业次数总量的百分比。作业次数可以用来表示作业海域渔场形成的可能性,作业次数所占比重越高表明该海域形成中心渔场的可能性越高[3]。计算公式如下:

(1)

(1)

式中:V%(i, j, m)表示i经度j纬度渔区m月作业次数占当月作业总次数的百分比;V(i, j, m)表示i经度j纬度渔区m月作业次数;V(m)表示m月所有渔区作业总次数。

1.2.2 CPUE计算CPUE(Catch per Unit Effort)为单位捕捞努力量渔获量,可以作为鱼类资源丰度的指标[15-17]。按月统计各渔区渔获量,各渔区月平均CPUE计算如下:

(2)

(2)

式中:CPUE(i, j, m)表示i经度j纬度渔区m月平均CPUE;C(i, j, m)表示i经度j纬度渔区m月渔获量。

1.2.3 预报结果分级处理将各月预报的输出结果V%和CPUE分为1、2、3三个等级。各等级划分的依据为:平均值+标准差以上的为3级;平均值-标准差以下的为1级;二者之间的数值为2级。所有数据利用DPS 7.05数据处理系统和Excel 2007软件进行统计分析。

1.3 预报方法人工神经网络是一种模拟大脑神经功能而建立的一种信息处理系统。本文所采用的BP(Back Propagation)神经网络,即逆向传播学习算法,由输入层、隐藏层和输出层组成。信号输入先传达至隐藏层神经元,经过神经元作用函数转换后,再将信号传达至输出层神经元,处理后输出结果。本文中运用DPS数据处理系统进行BP神经网络渔场预报计算,利用1995-2001年数据进行训练及测试,其输入层因子为经纬度、海表温度(SST)和海平面高度距平(SSHA),输出层因子为V%和CPUE;并对训练好的BP神经网络模型利用2002年柔鱼渔场数据进行预报及验证。为了确定每个月最适合的神经网络模型,本文中选取了4种方案进行比较。

(1) 输入因子为经纬度、SST、SSHA,输出因子为V%的等级,构造4-3-1和4-2-1两种BP神经网络模型。

(2) 输入因子为经纬度、SST、SSHA,输出因子为CPUE的等级,构造4-3-1和4-2-1两种BP神经网络模型。

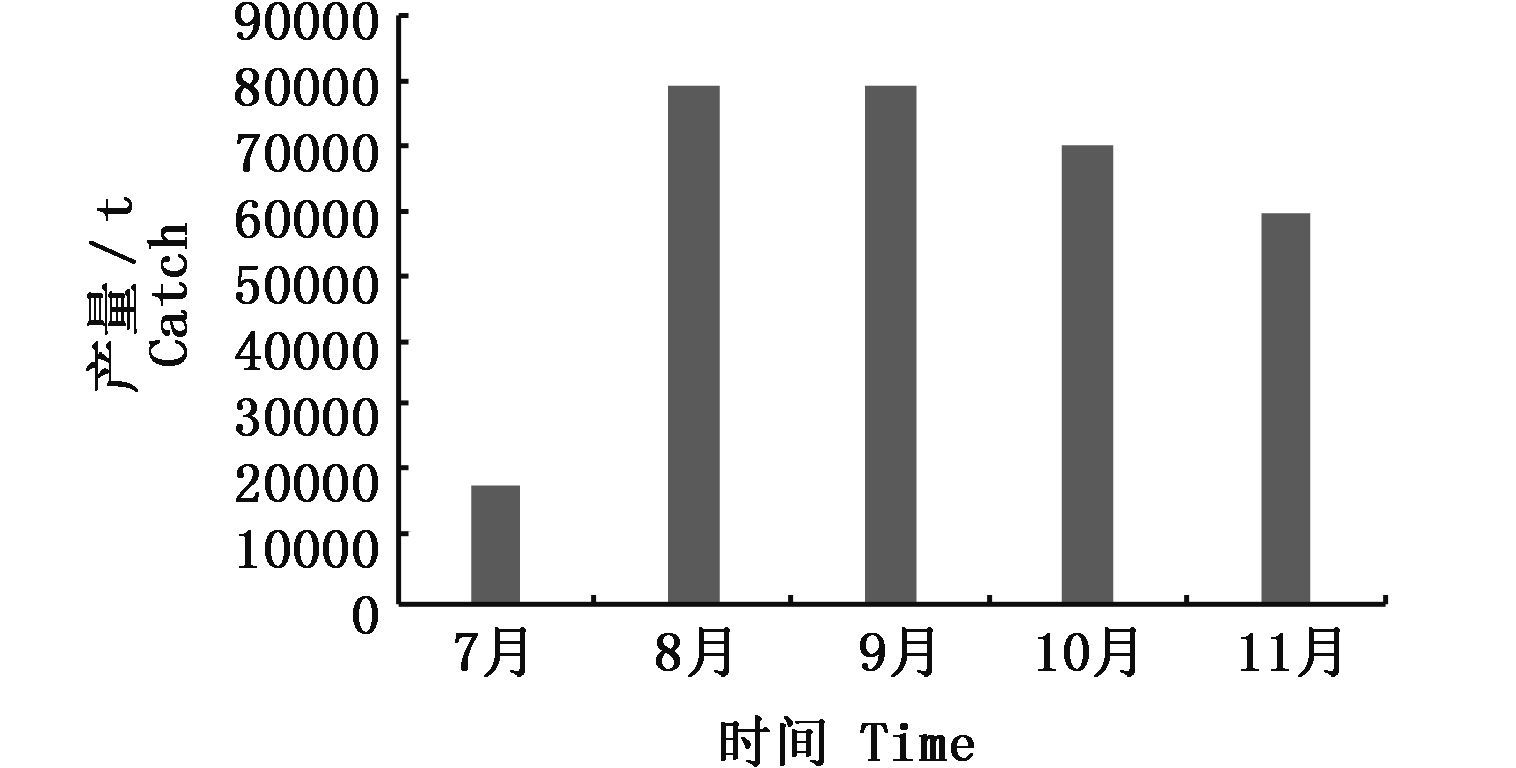

2 结果 2.1 中心渔场与海洋环境因子的关系从图 1可知,8月和9月的产量最高,分别占总产量的25.94%和25.89%;10月的产量次之,占总产量的22.91%;11月产量稍低,占总产量的19.49%;7月产量最低,占总产量的5.78%。

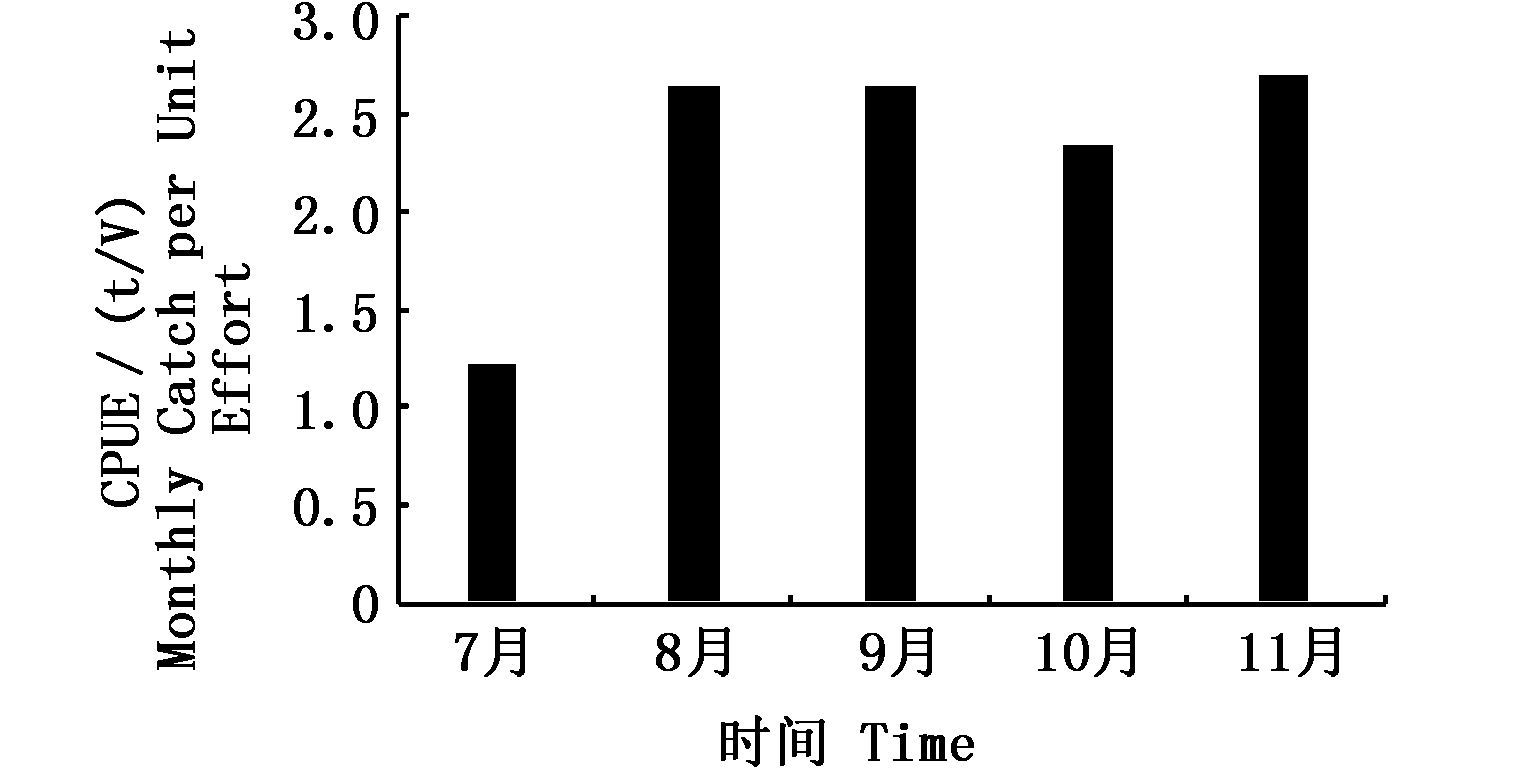

从月平均CPUE(图 2)来看,11月月均CPUE最高,达到2.70 t/V;9月次之,为2.34 t/V;8月和10月相差较小,分别是2.17t/V和2.19t/V;7月月均CPUE最低,仅为1.23 t/(注:V表示当月的作业次数)。

|

图 1 各月产量分布

Fig. 1 Distribution of monthly production

|

|

图 2 各月CPUE分布

Fig. 2 Distribution of monthly CPUE

|

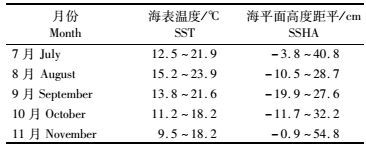

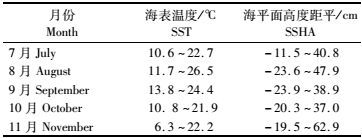

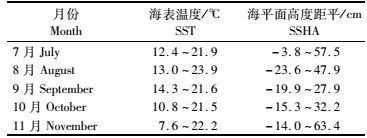

经统计分析认为,各月渔场环境因子的适宜值范围各不相同(表 1~3)。并且基于不同的标准(产量、捕捞努力量和CPUE),同一环境因子的适宜值范围也有微小差异,但总体范围还是一致的。综合表 1~3可以得知,各月渔场SST适宜值范围为10~20 ℃,SSHA适宜值范围为-20~50 cm。

|

表 1 基于产量的各月环境因子适宜值范围 Tab.1 The suitable range of monthly environment factors on the basis of catch |

|

表 2 基于CPUE的各月环境因子适宜值范围 Tab.2 The suitable range of monthly environment factors on the basis of CPUE |

|

表 3 基于捕捞努力量的各月环境因子适宜值范围 Tab.3 The suitable range of monthly environment factors on the basis of fishing effort |

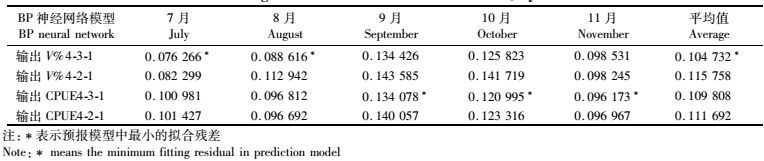

通过比较BP神经网络模型拟合出的残差判断最优预报模型,拟合残差最小的为最优预报模型。因此,从表 4可知,7月最优模型是输出V%的4-3-1模型、8月最优模型是输出V%4-3-1模型、9月最优模型是输出CPUE的4-3-1模型、10月最优模型是输出CPUE的4-3-1模型、11月最优模型是输出CPUE的4-3-1模型(表 4)。但总体上,各月平均值最低的为输出V%的4-3-1模型,其残差的平均值为0.104 732。

|

表 4 7-11月BP神经网络模型拟合残差 Tab.4 The fitting residual of BP neural network from July to November |

另外,由表 1可以看出,在4-3-1模型中7、8月份V%作为输出因子拟合残差较小,拟合较好;9、10、11月份CPUE作为输出因子拟合残差较小,拟合较好。在4-2-1模型中,7月份V%作为输出因子拟合残差较小,拟合效果较好;8、9、10、11月份CPUE作为输出因子拟合残差较小,拟合效果较好。

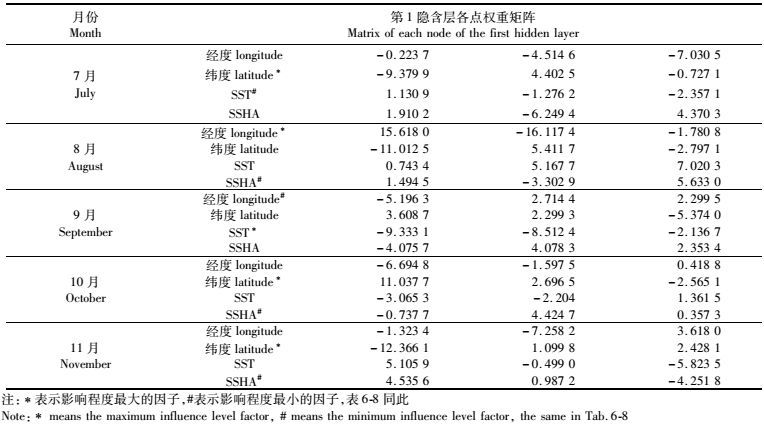

2.3 不同模型各月输入因子影响程度比较在4-3-1模型中(表 5),输出因子为V%的情况下,7月是纬度的影响程度最大,SST的影响程度最小;8月是经度的影响程度最大,SSHA的影响程度最小;9月SST的影响程度最大,经度的影响程度最小;10月纬度的影响程度最大,SSHA的影响程度最小;11月纬度的影响程度最大,SSHA的影响程度最小。

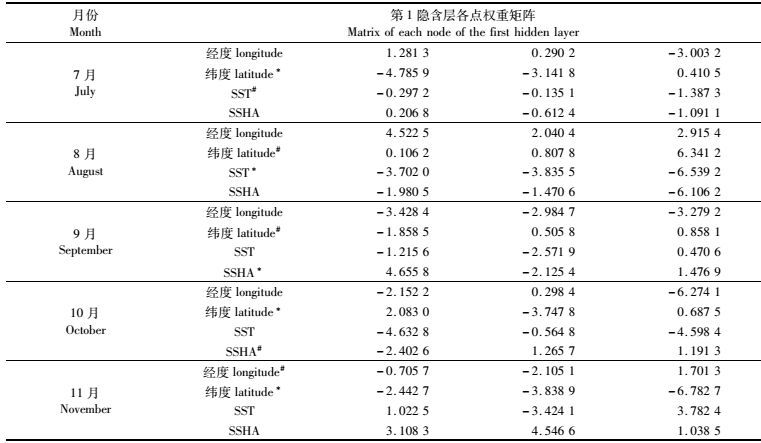

4-3-1模型中(表 6),输出因子为CPUE的情况下,7月纬度的影响程度最大,SST的影响程度最小;8月SST的影响程度最大,纬度的影响程度最小;9月SSHA的影响程度最大,纬度的影响程度最小;10月纬度的影响程度最大,SSHA的影响程度最小;11月纬度的影响程度最大,经度的影响程度最小。

|

表 5 输出为V%的4-3-1模型第1隐含层各节点权重矩阵 Tab.5 Matrix of each node of the first hidden layer of 4-3-1 model output V% |

|

表 6 输出为CPUE的4-3-1模型第1隐含层各节点权重矩阵 Tab.6 Matrix of each node of the first hidden layer of 4-3-1 model output CPUE |

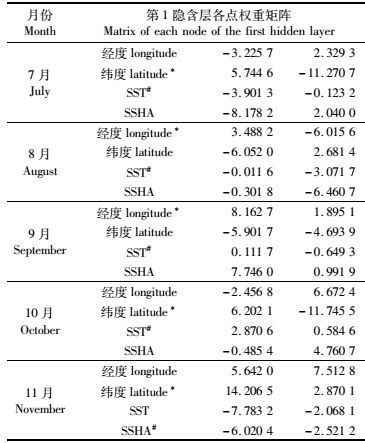

4-2-1模型中(表 7),输出因子为V%的情况下,7月纬度的影响程度最大,SST的影响程度最小;8月经度的影响程度最大,SST的影响程度最小;9月经度的影响程度最大,SST的影响程度最小;10月纬度的影响程度最大,SST的影响程度最小;11月纬度的影响程度最大,SSHA的影响程度最小。

|

表 7 输出为V%的4-2-1模型第1隐含层各节点权重矩阵 Tab.7 Matrix of each node of the first hidden layer of 4-2-1 model output V% |

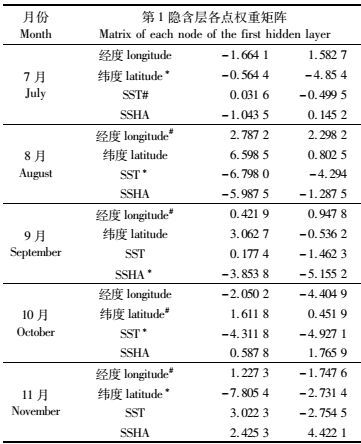

4-2-1模型中(表 8),输出因子为CPUE的情况下,7月纬度的影响程度最大,SST的影响程度最小;8月SST的影响程度最大,经度的影响程度最小;9月SSHA的影响程度最大,经度的影响程度最小;10月SST的影响程度最大,纬度的影响程度最小;11月纬度的影响程度最大,经度的影响程度最小,详见表 8。

|

表 8 输出为CPUE的4-2-1模型第1隐含层各节点权重矩阵 Tab.8 Matrix of each node of the first hidden layer of 4-2-1 model output CPUE |

通过上文分析,对于使用不同的输出因子及不同的模型应用BP神经网络方法预报出的结果是不一样的,本文研究的目的在于利用不同的输出因子以及不同的模型得到最优的渔场预报模型(表 9),并比较不同模型和输出因子之间的差异。

|

表 9 各月最优预报模型 Tab.9 Optimal forecasting model of each month |

从表 9得知,4-3-1模型在5个月的预报中都优于4-2-1模型,但是不同月份的最优预报模型的输出因子不同。7、8月最优预报模型为输出V%的4-3-1模型;9、10、11月最优预报模型为输出CPUE的4-3-1模型。因此,不同月份适合的神经网络模型是不同的,各输入的环境因子的影响程度也各不相同。

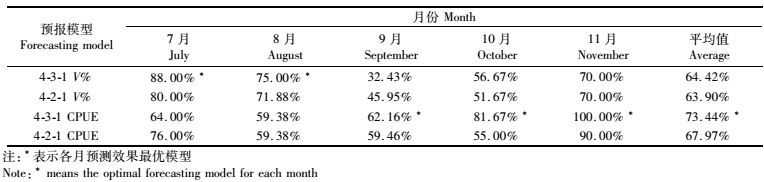

3.2 不同BP神经网络模型的比较文中采用7-11月份的4种海洋环境因子作为输入因子,分别是SST、SSHA和经纬度。通过BP神经网络分析的结果可知,不同月份各种海洋环境因子对V%和CPUE的影响程度是不同的。利用2002年7-11月4种海洋环境因子数据对表 4种模型进行预测及验证,结果见表 10。

|

表 10 2002年各月4种模型预测效果 Tab.10 Prediction effect of four models in 2002 |

由表 10可知,2002年7、8月份预测效果最好的是输出为V%的4-3-1模型,而9-11月份预测效果最好的是输出为CPUE的4-3-1模型。其预测的精确率均在75%以上,并且此结果与3.1中的得出的各月份最优预报模型的结果相同,进一步验证了3.1中最优预报模型的结果。各模型预测效果的平均值中,输出为CPUE的4-3-1模型的平均值最高为73.44%,因此输出因子为CPUE的4-3-1结构的BP神经网络模型为西北太平洋柔鱼渔场预报的最优模型。

由表 5~8可知,输出因子为V%的情况下,4-3-1模型中纬度的影响程度在各月都是较为显著,SSHA的影响程度较小;而4-2-1模型中,经纬度对于渔场的影响程度较为明显,SST对于渔场的影响较小。比较输出因子为V%的两种模型可以看出,纬度对于渔场具有较为显著的影响,纬度即影响渔场的主要海洋环境因子。输出因子为CPUE的情况下,4-3-1模型中纬度对各月的影响较为突出;在4-2-1模型中SST和纬度对各月都有较为显著的影响。并且SST是依据其所在海域的纬度所决定,因此,在输出为CPUE的两种模型中可以看出,纬度是影响渔场最为显著的环境因子。在4-3-1和4-2-1两种结构中,输出分别为V%和CPUE的模型中纬度仍是是影响程度最为显著的环境因子。由上述分析结果可知,综合比较输出为V%和CPUE的4种模型,可以得知纬度是影响海洋渔场的重要环境因子,SST要以纬度为依据,因此SST在其本质上也是受纬度的限制,由纬度来决定。

徐洁等[18],王金涛等[19]分别利用神经网络对北太平洋柔鱼及东南太平洋茎柔鱼(Dosidicus gigas)渔场建立模型进行渔场的预测,徐洁等[18]及王金涛等[19]均利用海洋环境因子数据以及海平面高度距平值等作为输入因子,CPUE作为输出因子建立神经网络模型进行比较。本研究中将输出因子增加为CPUE和V%两个,因此可以比较不同的输出因子对渔场预报模型的影响。

柔鱼是一种大洋性洄游种类,其中心渔场的分布与海洋环境有着极为重要的关联,海洋环境因子的变化会极大的影响渔业资源集中分布的区域,导致中心渔场发生转移。因此要提高渔业生产效率,必须要对中心渔场进行渔情预报,而渔情预报则依赖于对海洋环境因子的监测和研究,只有掌握了渔场与海洋环境因子之间的关系,才能利用监测到的环境数据准确的对渔场分布位置进行预报并在渔业生产中实时监测,以提高渔业生产的效率。BP神经网络是目前在渔场预报中比较成功的方法,它克服了多元统计和栖息地指数等方法中存在的局限性[18],可以比较精准的对渔场进行预报。但由于海洋渔场具有变化性,以卫星遥感获取的海洋环境数据为基础,建立动态的海洋渔场预报模型是进一步需要研究的任务[1],以实现实时动态监测和预报海洋渔场。

| [1] | CHEN X J, LIU B L, CHEN Y. A review of the development of Chinese distant-water squid jigging fisheries[J]. Fisheries Research, 2008, 89(3): 211–221. DOI:10.1016/j.fishres.2007.10.012 |

| [2] |

陈新军. 渔业资源与渔场学[M]. 北京: 海洋出版社, 2004.

CHEN X J. Fishery Resources and Fisheries Science[M]. Beijing: China Ocean Press, 2004. |

| [3] |

陈新军, 刘必林, 田思泉, 等. 利用基于表温因子的栖息地模型预测西北太平洋柔鱼(Ommastrephes bartramii)渔场[J].

海洋与湖沼, 2009, 40(6): 707–713.

DOI:10.11693/hyhz200906006006 CHEN X J, LIU B L, TIAN S Q, et al. Forecasting the fishing ground of Ommastrephes bartramii with SST-based habitat suitability modelling in northwestern Pacific[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 2009, 40(6): 707–713. DOI:10.11693/hyhz200906006006 |

| [4] |

张月霞, 丘仲锋, 伍玉梅, 等. 基于案例推理的东海区鲐鱼中心渔场预报[J].

海洋科学, 2009, 33(6): 8–11.

ZHANG Y X, QIU Z F, WU Y M, et al. Predicting central fishing ground of Scomber japonica in East China Sea based on case-based reasoning[J]. Marine Sciences, 2009, 33(6): 8–11. |

| [5] |

周为峰, 樊伟, 崔雪森, 等. 基于贝叶斯概率的印度洋大眼金枪鱼渔场预报[J].

渔业信息与战略, 2012, 27(3): 214–218.

ZHOU W F, FAN W, CUI X S, et al. Fishing ground forecasting of bigeye tuna in the Indian ocean based on bayesian probability model[J]. Fishery Information & Strategy, 2012, 27(3): 214–218. |

| [6] |

樊伟, 陈雪忠, 沈新强. 基于贝叶斯原理的大洋金枪鱼渔场速预报模型研究[J].

中国水产科学, 2006, 13(3): 426–431.

FAN W, CHEN X Z, SHEN X Q. Tuna fishing grounds prediction model based on Bayes probability[J]. Journal of Fishery Sciences of China, 2006, 13(3): 426–431. |

| [7] |

张衡, 崔雪森, 樊伟. 基于遥感数据的智利竹筴鱼渔场预报系统[J].

农业工程学报, 2012, 28(15): 140–144.

ZHANG H, CUI X S, FAN W. Predicting system of Chilean jack mackerel fishing grounds based on remote sensing data[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2012, 28(15): 140–144. |

| [8] |

崔雪森, 伍玉梅, 张晶, 等. 基于分类回归树算法的东南太平洋智利竹筴鱼渔场预报[J].

中国海洋大学学报, 2012, 42(7/8): 53–59.

CUI X S, WU Y M, ZHANG J, et al. Fishing ground forecasting of Chilean jack mackerel (Trachurus murphyi) in the southeast pacific ocean based on CART decision tree[J]. Periodical of Ocean University of China, 2012, 42(7/8): 53–59. |

| [9] | FIEDLER P C, S MITH G B, LAURS R M. Fisheries applications of satellite data in the eastern North Pacific[J]. Marine Fishery Review, 1984, 46(3): 1–13. |

| [10] | LASKER R, PELÁEZ J, LAURS R M. The use of satellite infrared imagery for describing ocean processes in relation to spawning of northern Anchovy (Engraulis mordax)[J]. Remote Sensing of Environment, 1981, 11: 439–453. DOI:10.1016/0034-4257(81)90040-7 |

| [11] | STEVENSON W R, PASTULA E J J R. Observations on remote sensing in fisheries[J]. Marine Fishery Review, 1971, 33(9): 9–21. |

| [12] | LAURS R M, FIEDLER P C, MONTGOMERY D R. Albacore tuna catch distributions relative to environmental features observed from satellites[J]. Deep Sea Research Part A. Oceanographic Research Papers, 1984, 31(9): 1085–1099. DOI:10.1016/0198-0149(84)90014-1 |

| [13] |

史忠植. 知识发现[M]. 北京: 清华大学出版社, 2002: 1-295.

SHI Z Z. Knowledge Discovery[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2002: 1-295. |

| [14] | HAGAN M T, DEMUTH H B, BEALE M H. Neural network design[M]. Boston, London: PWS Publishing, 1996. |

| [15] |

邵帼瑛, 张敏. 东南太平洋智利竹筴鱼渔场分布及其与海表温关系的研究[J].

上海水产大学学报, 2006, 15(4): 468–472.

SHAO G Y, ZHANG M. A study on correlation of fishing ground distribution of jack mackerel (Trachurus murphyi) versus SST in the southeast Pacific Ocean[J]. Journal of Shanghai Fisheries University, 2006, 15(4): 468–472. |

| [16] |

周甦芳, 樊伟, 崔雪森, 等. 环境因子对东海区帆式张网主要渔获物渔获量影响[J].

应用生态学报, 2004, 15(9): 1637–1640.

ZHOU S F, FAN W, CUI X S, et al. Effects of environmental factors on catch variation of main species of stow net fisheries in East China Sea[J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2004, 15(9): 1637–1640. |

| [17] | BETRAND A, JOSSE E, BACH P, et al. Hydrological and trophic characteristics of tuna habitat:consequences on tuna distribution and longline catchability[J]. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2002, 59(6): 1002–1013. DOI:10.1139/f02-073 |

| [18] |

徐洁, 陈新军, 杨铭霞. 基于神经网络的北太平洋柔鱼渔场预报[J].

上海海洋大学学报, 2013, 22(3): 432–438.

XU J, CHEN X J, YANG M X. Forecasting on fishing ground of red flying squid (Ommastrephes bartramii) in the North Pacific Ocean based on artificial neural net[J]. Journal of Shanghai Ocean University, 2013, 22(3): 432–438. |

| [19] |

汪金涛, 高峰, 雷林, 等. 基于神经网络的东南太平洋茎柔鱼渔场预报模型的建立及解释[J].

海洋渔业, 2014, 36(2): 131–137.

WANG J T, GAO F, LEI L, et al. Modeling of fishing grounds for Dosidicus gigas based on BP neural network in southeast Pacific[J]. Marine Fisheries, 2014, 36(2): 131–137. |

2. Key Laboratory of Oceanic Fisheries Exploration, Ministry of Education, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China;

3. National Engineering Research Center for Oceanic Fisheries, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China;

4. Key Loboratory of Sustainble Exploition of Oceanic Fisheries Resources, Ministry of Education, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China

2017,

Vol. 26

2017,

Vol. 26