许多海洋动物种群,如海洋哺乳类、鲨鱼、海鸟以及海龟等,由于它们自身的生活史特性(寿命长、性成熟期晚、繁殖率低、迁徙范围广等),使得它们在受到人类活动干扰时变得十分脆弱,一些动物种群也就因此逐渐濒临崩溃灭绝。

目前,海洋中的生物资源为人类提供着超过20%的动物蛋白来源,但是随着捕捞规模和作业水域的扩大,捕捞渔具对目标鱼种之外的海洋动物的伤害、误捕的现象也越来越多,成为了这些动物种群的一个重要的致危因素[1]。海龟是人类近海或远洋渔业活动中十分常见的误捕物种,目前该类物种的生存已面临着严重威胁,不少族群甚至已经灭绝,因此如何减少海龟误捕、加强海龟养护已是迫在眉睫,国际社会也一直为此不断努力,并初步形成了较为完整的法律政策框架,各类技术措施也相继推出。本文梳理了目前比较常见的海洋捕捞活动中的海龟误捕现象以及各类管理措施,并结合国内外相关的研究就如何进一步规范海洋捕捞、减少对海龟等珍稀物种的伤害误捕进行了思考辨析,为我国转变渔业管理策略、健康发展海洋渔业提供参考。

1 海龟资源概况目前全球海龟仅有2科6属7种,分别是绿海龟(Chelonia mydas)、蠵龟(Carette caretta)、太平洋丽龟(Lepidochelys olivacea)、大西洋丽龟(Lepidochelys kempii)、玳瑁(Eretmochelys imbricata)、平背龟(Natator depressa)和棱皮龟(Dermochelys coriacea),主要分布于太平洋、印度洋和大西洋海域[2]。海龟是大洋生态系统的重要组成部分,它们活动海域广泛,以鱼类、头足纲动物、甲壳动物及海藻为食,由于其独特的生活习性,有科学家将其称为“海洋底层群落的设计者”和“营养盐的搬运工”[3],对维持海洋生态系统平衡发挥着重要作用。

目前,全球海龟资源呈直线下降趋势,例如我国南海海域,在20世纪50-80年代,绿海龟资源极为丰富,仅每年洄游到西沙、南沙群岛的海龟数量就不少于14 000只,然而现在整个南海的绿海龟数量仅剩下不到2 000只[4]。渔业误捕是造成海龟数量下降的重要致危因素,刺网缠绕、捕虾拖网误捕、延绳钓误捕等现象每年造成大量海龟死亡,如在澳大利亚昆士兰州海域的单拖渔船每年就能误捕到(5295±1231)只海龟[5],引起了人们的重视与担忧。根据世界自然保护联盟(IUCN)濒危物种名录,除平背海龟外,其余6种均处于濒危灭绝状态。《濒危野生动植物种国际贸易公约》(CITES)将所有海龟物种列入附录Ⅰ,严格禁止其国际贸易。我国《野生动物保护法》也将海龟所有种类列为国家二级重点保护野生动物及“中国脊椎动物红色名录”,等级为CR(极危)[6]禁止对其捕捉和经营。

2 海洋渔业捕捞活动中的海龟误捕拖虾渔业、刺网渔业以及延绳钓渔业是海洋渔业捕捞活动中误捕海龟现象最为集中的3类活动,其中以捕虾拖网误捕海龟最为严重。

2.1 捕虾拖网活动误捕海龟虾类是海龟的主要饵料,因此人类在进行拖网捕虾作业时常常误捕到在该区域内栖息觅食的海龟,海龟被误捕入网囊内无法逃出,从而绝大多数被溺死。据科学家估算,在“海龟逃生装置”(Turtle Excluder Devices,TEDs)普及之前,每年死于虾拖网的海龟数量就达到了150 000只左右,仅仅在美国东南部海域,早期的捕虾拖网船队大约每年因误捕而致使62 300只棱皮龟、2 000只大西洋丽龟、1 400只绿海龟死亡[7];1992-2006年间,墨西哥湾捕虾拖网渔船总共误捕到了340 500只海龟,至少造成了71 000只海龟死亡[8]。

2.2 刺网渔业活动误捕海龟海龟误入刺网捕捞区域内,很容易缠绕、楔入或刺入到网具上,难以逃脱,从而窒息或受到致命伤害。有研究表明,近岸的定置刺网渔业往往会误捕到绿海龟、棱皮龟和丽龟等种类,且其中相当一部分是小龄海龟[9],这无疑会对本已处于濒危状态的海龟资源造成巨大伤害。例如在中南大西洋海域,1995-2006年间,该海域的大孔刺网渔业就捕捉到350尾红海龟[10]。另外,近岸刺网渔业分布散乱、难以监管的特点,也使不少沿海地区的上岸产卵海龟或幼龄海龟的生存受到影响,同样,一些被丢弃到海洋里的刺网渔具还会随着洋流漂动成为“幽灵网具”,威胁着许多海洋动物的生存。

2.3 延绳钓渔业活动误捕海龟延绳钓渔业主要捕捞剑鱼、金枪鱼等经济鱼种,其干线长度可达100 km,每次投放的钓钩达到2 000~3 000枚,这些干线或带饵料的钓钩常常缠绕溺死海龟或钩住海龟使其致死[11]。虽然延绳钓渔业活动经常误捕到海龟,但误捕到的海龟死亡率并不高。例如,在1994-2000年期间,夏威夷延绳钓渔业平均每年误捕到115只棱皮龟,死亡率为33%;393只蠵龟,死亡率为40%[12]。美国大西洋远洋延绳钓船队自1992年起到2006年,平均每年有727只蠵龟被误捕到,但仅有38只死亡,死亡率为5.2%;棱皮龟753只,死亡率为2.7%[13]。由上可见,在延绳钓渔业中,不同海域不同海龟物种,其误捕数量及死亡率是不相同的,蠵龟和棱皮龟则是较为常见的误捕对象。

3 海龟误捕管理的法律政策框架针对海龟的误捕管理,目前国际上已形成了以联合国粮农组织(FAO)为主导,各区域性渔业组织及捕鱼国政府部门为管理主体的法律政策框架。

1982年《联合国海洋法公约》第62条规定,各沿海国有责任和义务对其专属经济区内的海洋生物资源进行养护,包括“与所捕捞鱼种有关联或依赖该鱼种而生存的物种”,即兼捕、误捕物种,“以便使这些物种的数量维持在或恢复到其繁殖不会受严重威胁的水平以上”。同时,海龟作为一类高度洄游性的海洋濒危动物,也受1995年通过的《执行1982年12月10日〈联合国海洋法公约〉有关养护和管理跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群的规定的协定》的保护,该协定第5条f款规定:“要采取措施,在切实可行的情况下,包括发展和使用有选择性的、对环境无害和成本效益高的渔具和捕鱼技术,以尽量减少污染、废弃物、遗弃渔具所致的资源损耗量、非目标种(包括鱼种和非鱼种)的捕获量及对相关或从属种特别是濒于灭绝物种的影响。”同年,FAO通过的《负责任渔业行为守则》也指出,应当特别注重水生生境生物多样性及生态系统的妥善保存和濒危物种的保护工作,采取合适的、正确的措施来最大化减少人类活动对海洋环境的不利影响,其中就包括一些技术层面上的捕捞网具优化措施。

2003年开始,FAO专门召开了多次会议,邀请各国专家就如何改进捕捞技术以减少其对海龟活动的影响展开探讨,并于2005年通过了一份“关于在海洋捕捞作业中如何减少海龟死亡的行为指南”(以下简称《海龟指南》),虽然该份指南并不具备法律效力,但为规范各类海洋渔业活动、减少海龟误捕及伤害提供了较为全面的指导方针。2009年,FAO将《海龟指南》重印出版,并面向各国发行[14]。指南详细阐述了海龟与海洋渔业捕捞活动之间的相互作用,并在全球划出了各类海龟容易被渔业误捕的高风险海域,倡议各区域性渔业组织及捕捞国出台措施,规范渔船避开高风险区域的捕捞作业。指南还分别就拖网、刺网、延绳钓等各种捕捞方式对海龟的误捕情况做了分析,并提出了相应的改进措施,认为渔民培训、渔具渔法优化设计、信息收集与交流、港口检查等措施应当同时开展,相辅相成。另外,经济激励政策、海洋保护区策略也具有一定的积极效应。

自2005年FAO《海龟指南》推出后,美洲间热带金枪鱼委员会(IATTC)、养护大西洋金枪鱼国际委员会(ICCAT)、印度洋金枪鱼委员会(IOTC)、中西太平洋渔业委员会(WCPFC)等区域性渔业组织也依据指南相继推出了一系列有关海龟养护、减少海龟误捕及伤害的决议,并着重强调了信息收集与报告制度,要求各成员国在规定时间内及时提交FAO《海龟指南》的实施情况以及所收集到的海龟误捕数据(包括各种渔具的误捕率、目标物种、误捕发生的时间及海域、误捕物种的个体大小),并促请各捕鱼国在国内积极推行观察员项目、规范渔捞日志、港口检查等各类管理措施,并在海龟集中海域建立海洋保护区,实现了全球范围内海龟保护区域的有效覆盖。鼓励各成员国科研机构积极开展各类渔具的优化设计试验,验证其与其他减少误捕措施结合在一起的可行性与有效性,并及时将结果提交组织委员会,从而加以普及推广。

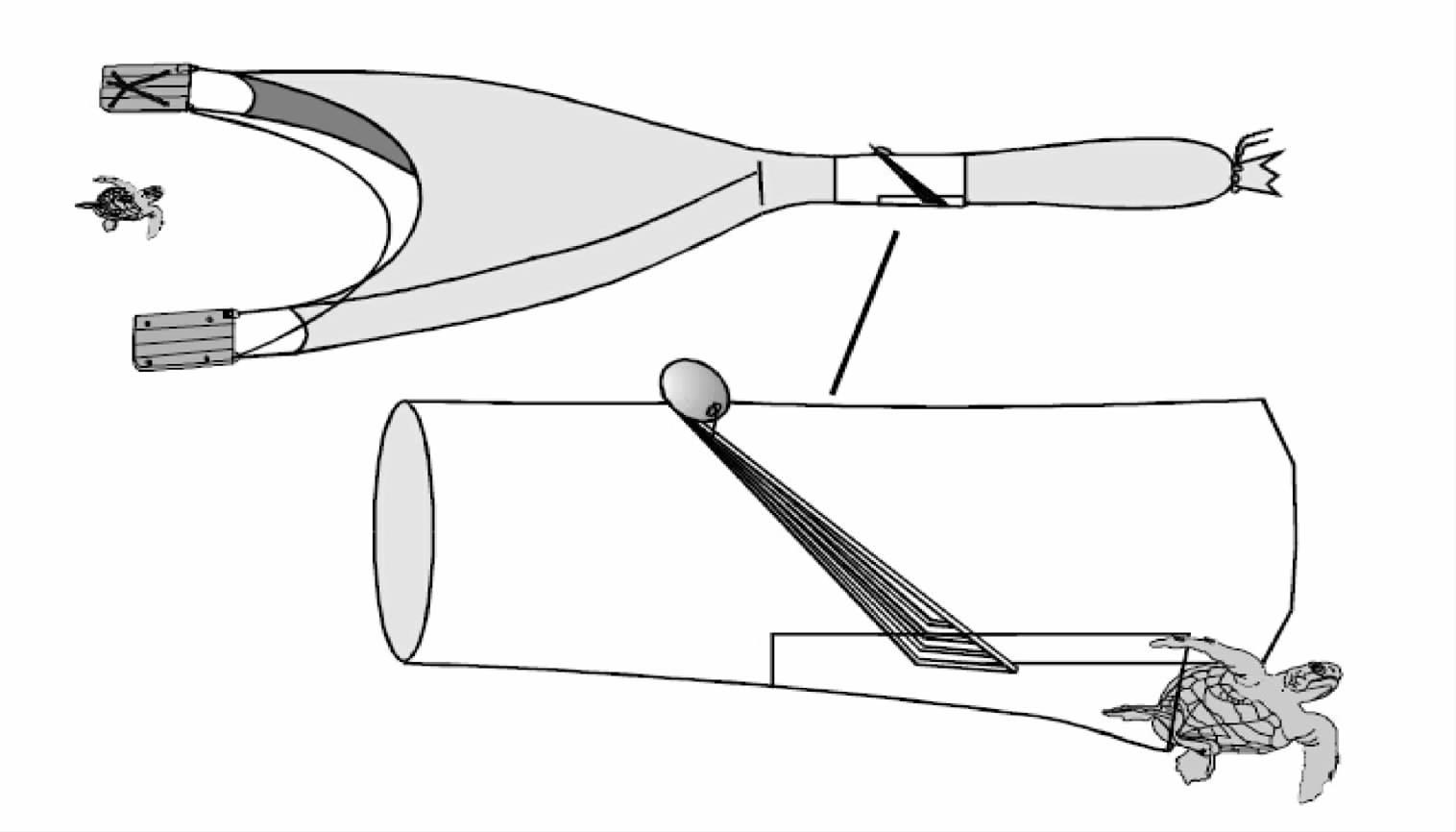

4 减少海龟误捕的技术措施为了限制捕虾拖网对海龟的危害,科学家于1985年研制出了“海龟逃生装置”(turtle excluder devices,TEDs),即在渔网内装置栅栏,海虾入网,而把海龟挡在外面或通过旁边的口逃逸(图 1),效果十分明显,价格也不贵。该装置问世后在美国国内迅速得到推广,尤其是在2003年美国国家海洋渔业局(NMFS)规定TED开口必须扩大至容许所有海龟能够逃逸出来,使得海龟逃逸成功率大大增加。目前该装置已在全球范围内得到广泛使用,世界上绝大多数的捕捞国都规定各国内的拖网捕虾船只必须安装使用该装置以保护海龟。

|

图 1 海龟逃生装置(TEDs)示意图(NMFS绘制)

Fig. 1 The diagram of TEDs by NMFS

|

刺网渔业方面,1991年联合国第46届大会通过了46/215号决议,要求各国采取行动,保证到1992年12月31日在各大洋和海的公海全面禁止大型流刺网作业,该项决议的施行,消除了公海大型流刺网对海洋鱼类、哺乳动物、海鸟以及海龟的巨大威胁,有利于海洋生态环境的维护。但在近岸渔业活动,尤其是在发展中国家的小型渔业捕捞活动中,定置刺网捕捞依然广泛存在,相应的规章制度与监管措施、数据统计、误捕濒危动物后的管理也一直不到位,使得该方面的海龟误捕管理难以实施,所造成的威胁也就难以消除。目前比较常用的解决方法是采用“窄网”(narrower nets)、绿光灯装置(green lightsticks)、鲨鱼影(shark shape)、提高拉杆长度(tie-down length)或干脆不使用拉杆装置,均能够在一定程度上减少海龟误捕现象的发生[14-16]。

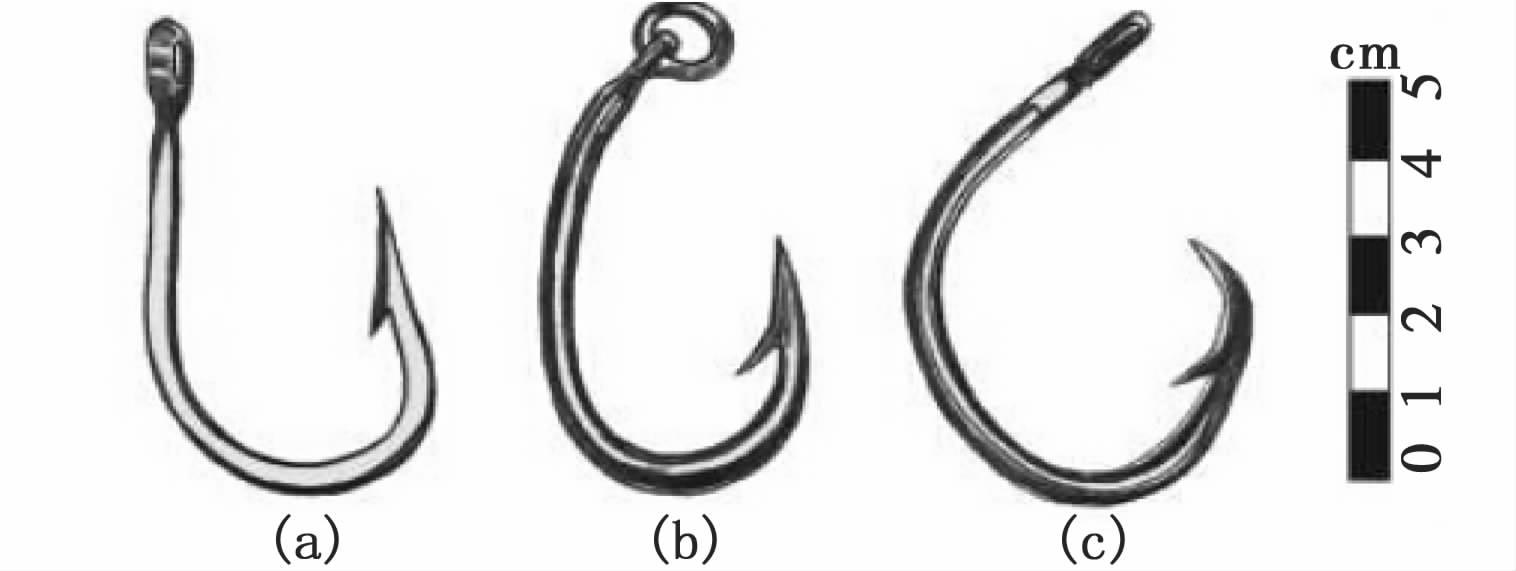

延绳钓渔业误捕海龟现象已引起了国际上相关国家和组织的关注。一些区域性渔业组织,例如中西太平洋渔业委员会(WCPFC)、养护大西洋金枪鱼国际委员会(ICCAT)、美洲间热带金枪鱼委员会(IATTC)等,就曾多次召开科学会议,着手研究如何从技术上降低延绳钓钓具误捕海龟率和上钩后的海龟死亡率。当前比较常用的措施,如禁止在海龟高出现率区域投钩、采用较大的圆形钓钩(图 2)、减少或改用饵料、渔船上强制配备海龟脱钩器等,均能有效地减少海龟误捕率以及海龟上钩后释放的死亡率[17]。戴小杰等[11]、庄之栋等[18]和许柳雄等[19]就专门观察分析了我国金枪鱼延绳钓渔船在公海作业时的误捕海龟情况,就不同延绳钓钓钩、钓钩深度、作业海域与误捕海龟数量做了相关性分析,并对环形钓钩与圆形钓钩的钓获率做了比较试验,提出若在延绳钓中靠近浮子的支线上采用圆形钓钩可以达到防止海龟误捕的目的。另有研究表明,在金枪鱼延绳钓渔业中使用圆形钓钩,能够有效减少44%~88%的误捕率,若是在圆形钓钩的基础上以鲐鱼作为饵料,相应海龟的误捕率则比传统钩钓下降了65%~90%,效果更为明显[20]。另外,观察员制度、渔民培训制度,能够敦促各延绳钓远洋渔船遵守各区域渔业管理制度,防止误捕海龟上船后因船员处置不当而受伤或死亡的状况发生,在国际海龟保护工作中也起到了十分重要的作用。

|

图 2 常见的延绳钓钓钩类型

Fig. 2 Common types of longline hooks

(a)“J”型钩 J hook; (b)日本金枪鱼钓钩 Japanese tuna hook; (c)圆形钓钩 circle hook,引自《海龟指南》。 |

国内学者很早就注意到海龟种群数量的急剧减少,但针对渔业捕捞活动误捕海龟现象的分析研究并不多,相关的数据收集、资源评估、法规建设等方面的工作并未完全展开。我国爬行动物学家黄祝坚早在20世纪80年代便梳理出了国内外海龟保护的法律体系,并结合当时的国际组织动态对海龟保护策略做了译述,认为渔业捕捞致使许多海龟处于濒危灭绝状态,大力控制捕获是理所当然的[21]。戴小杰、许柳雄、宋利明等开展了一些研究[11, 18-19, 22],是国内为数不多的站在捕捞学和渔具渔法的视角来关注分析海龟等海洋珍稀物种的误捕情况,但其所采用的数据时间跨度较短,来源渔船航次较少,不能够完全掌握到我国延绳钓远洋渔船在该海域内的海龟误捕及处理情况。另外,国内的研究主要是以远洋渔业为对象,多是为适应国际渔业管理中的相关要求而开展研究,且内容主要限于技术措施,管理制度方面的研究甚少,针对我国周边海域近海捕捞作业的相关研究则更为少见。

5.2 管理进展我国一直以来十分重视珍稀海洋物种的保护,很早就将海龟列为保护物种,并设立了自然保护区(广东省惠东县海龟自然保护区),对在其管辖区域内产卵筑巢的海龟实施较为有效的保护,同时在颁布的《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》及《水生野生动物保护实施条例》等法律法规中规定了对海龟等珍稀海洋物种实施严格的保护与管理,另外在2011年3月开始实施的《水产种质资源保护区管理暂行办法》中也规定了要“救护伤病、搁浅、误捕的保护物种”,然而对于国内近岸及远洋渔业中存在的海龟、鲸豚等海洋珍稀物种的误捕现象却缺乏具体的法律法规指导,仅仅是通过相关部门或地方政府出台一些规章制度加以规范,缺乏针对性、连续性和强执行力,其所产生的管理成效也就大打折扣。

6 讨论与建议 6.1 基于生态系统的渔业管理方法(EBFM)HALL等[1]、SOYKAN等[23]以及DUNN等[24]海洋学者在研究中提出,针对渔业活动中的兼捕、误捕管理并非易事,是一个涉及到经济、政治和道德的复杂的科学命题,尽管部分国家地区和管理组织在不断努力,并取得了一些较为明显的进展,但与多数国家管理进展缓慢甚至缺乏管理的现状相比,这是远远不够的,仍需要在国际上给予更强有力的政治推动和支持。2004年,PIKITCH等[25]多位科学家就曾专门撰文系统性地论述了一种渔业管理的新方式——基于生态系统的渔业管理方法(EBFM),他们认为基于生态系统的渔业管理是渔业管理的新方向,从根本上扭转了渔业管理的优先顺序,是一种更加注重生态系统而不是目标鱼种的管理,要求对受到影响的非目标种也要采取养护与管理措施,其中就包括濒危物种。EBFM的风靡推动了各国渔业管理模式的改革,这也为完善渔业捕捞活动中的海龟保护机制提供了机遇与动力[26]。在实践中,无论是海洋保护区的设计与建立,还是相应渔具渔法的优化改进试验,以及各海域针对捕捞船只及捕捞努力量的限制程度,均要基于各自生态系统的特点,摒弃各类政治、经济和道德因素的不利影响,从而得出最有利于资源养护、误捕数量最少的渔业管理方式,将渔业活动对海域生态系统的影响程度减少到最低,正是EBFM的有效体现。

6.2 信息交流与合作——“通用型解决方案”2009年出版的FAO《海龟指南》指出,对于海洋渔业捕捞活动中的海龟误捕问题,世界上并没有一个“通用型解决方案”(One Size Fits all Solution)。因此,无论是各区域性渔业管理组织,还是各捕捞国管理部门,各层机构都应当切合实际,针对不同海域、不同作业方式、不同捕捞季节推出不同的管理措施,可目前存在的这种“自上而下”的海龟误捕管理机制根本无法做到灵活应对,信息报告制度虽然已初步成形,但不同捕捞国提交的数据真实性不同,无法形成有效反馈,从而影响到上层决策。同时,海龟的洄游范围十分广阔,贯穿了整个人类的捕捞活跃海域,穿梭于各类渔船和网具之间,但遗憾的是,多数地区的渔业评估制度并不完善,兼捕、误捕数据极不完整,很难获得其累积性的捕获估计,也就难以实施有效的管理。因此,加强对各捕捞国船队的监督,构建起一个统一的数据及时更新交流平台,是十分有必要的。一些国际性非政府组织(IUCN、CITES、Greenpeace等)在海龟养护方面也发挥着巨大作用,加强与这些组织的合作与信息交流(例如签订谅解备忘录、互派观察员等),允许其在一定程度上参与到管理决策中去,避免决策冲突,从而保证各类决策顺利有效地执行。另外,借助这些组织的民间力量加强对各捕捞国海上活动的监督,也会进一步推动各项政策的落实与实施。

6.3 可行的标准与市场机制1989年,美国为了推广海龟释放装置(TEDs),在其1973年通过的《濒危物种法》中增设了一个条款,要求禁止进口那些使用可能有害海龟的商业捕捞技术捕获的虾,并逐步颁布了各类实施细则,造成了一些受到利益损害的捕捞国家的不满,从而引发了美国与印度、巴基斯坦、马来西亚和泰国之间的“虾和海龟案”。可见,对于海洋物种的兼捕、误捕管理,不同国家地区采用的管理标准并不一致,同时也与一些普遍实行的市场贸易原则相矛盾,使得一些管理措施(管理模式、法律规章)、技术手段(渔具渔法优化、捕捞限制)在推广普及中面临困难。因此,在措施推广方面,各捕鱼国及区域性渔业组织加强沟通磋商,制定出一个可行性标准,是一个重要的前提与保证。“虾和海龟案”最终责成美国尽快采取相应措施以同世界贸易组织的一般原则相适应,但美国所强调的对海龟物种的保存和养护得到了世贸组织上诉机构的肯定,这也在贸易原则与濒危物种保护两个方面之间确定了一个“风向”。另外,生态标签制度(Eco-labeling)以及其他类似项目的开展,通过市场力量来推动海龟及其他濒危物种误捕数量的减少,也是一个有着广阔前景的不错尝试。

6.4 适当的控制:观察员项目与禁渔/休渔措施在海龟误捕管理中,观察员项目与禁渔/休渔措施是各管理层面最为常用的控制措施。观察员项目是目前实施较为广泛的管理手段,由各捕鱼国或区域组织派遣的渔业观察员可以直接记录、检查海上渔船的作业活动、网具和渔获情况,监督其规范作业,减少对非目标种的兼捕、误捕,并对误捕到的濒危海洋动物进行妥当的救助处理,在海龟误捕管理中起着十分重要的作用,但是由于该项目当前无法做到全面覆盖,其所提供的信息也仅仅是全球性渔业活动的“一瞥”,只能作为一个辅助手段来控制普遍存在的兼捕、误捕现象。另外一个控制手段是规避高风险海域,即在误捕海龟等濒危物种频率较高的海域或时间段实施禁渔/休渔措施,FAO《海龟指南》就罗列出了一些误捕、伤害海龟的高风险海域,敦促相关捕鱼国及区域性渔业管理组织出台措施,加强协作,减少对海龟的误捕,但也指出该类控制措施存在着十分明显的局限性,例如不少海域的信息难以获得,无法判定其是否属于高风险海域,也就谈不上“规避”了[14],另外,关闭一些海域的渔区,势必会造成大量渔船涌入管理较为宽松的地方进行捕捞,反而对该海域的海洋生物资源造成破坏,又或者在禁渔/休渔期结束后会很容易产生各类捕捞努力量及兼捕数量、配额的急剧膨胀,使得原本存在的问题更为严重。因此,针对海洋捕捞对海龟种群的误捕管理,相应的控制手段只有与不断提高渔具选择性、增强民众保育观念相结合,才能发挥出最有效的作用。

6.5 渔民培训与保育观念的宣传尽管一些国家地区和渔业管理组织已经出台了许多减少海龟伤害误捕的技术措施和管理规定,但由于渔民受教育程度普遍不高、观察员覆盖范围低等因素的影响,许多有效的技术措施和管理规定并未在海上得到很好的执行,渔业捕捞活动对海龟的伤害、误捕现象依然较为突出,例如海龟释放装置(TEDs)作为一个十分便捷有效的减少海龟误捕的环境友好装置,却被一些捕虾渔船拒绝使用,他们认为这种装置会减少他们的产量,尽管实际影响微乎其微;在远洋延绳钓渔业中,被误捕上来的海龟经常会因船员处理不当而受到二次伤害,甚至死亡,因此加强渔民培训和保育观念的宣传是十分必要的。有研究曾指出,海龟在一些沿海地区是一种受欢迎的误捕物种,渔民们能够通过当地贸易、黑市交易等方式获得比较大的收益[27],这无疑对海龟误捕管理措施的推行造成了阻碍;我国台湾学者程一骏就认为,加强对海龟的生态研究,提升民众对自然资源保育的观念,是海龟保护的重要方法[28];同样,牟剑锋[29]在收集记录了我国国内渔业中海龟的误捕情况之后,也认为加强对渔民的引导教育,使其增强保护珍稀野生动物的意识,是海洋捕捞避免海龟误捕的关键。

6.6 对我国海龟保护工作的启示虽然我国已开展了一些海龟资源的研究保护工作,但远远还不够,仍然有大量的工作有待去做。2013年6月,为促进我国海洋渔业可持续健康发展,我国制定了“生态优先,养补结合”的生产方针,坚持“资源利用与生态保护相结合”的基本原则,为进一步规范海洋捕捞、减少对海龟等珍稀物种的伤害误捕提供了很好的契机,如何与国际社会的管理“接轨”,实现海洋生物多样性与渔民生计的“双赢”,是管理者亟需考虑解决的问题。制定海龟保护法规,完善信息收集制度,开展海洋珍稀物种保育观念的宣传教育,普及环境友好型网具,加强与国际组织的合作交流,均有利于我国海龟保护工作的发展进步,但同时也需要更多的国内研究人员与决策机构付出更多的努力。

| [1] | HALL M A, ALVERSON D L, METUZALS K L.By-catch: problems and solutions[J]. Marine Pollution Bulletin, 2000, 41(1/6): 204–219. |

| [2] | 周婷.龟鳖分类图鉴[M].北京: 中国农业出版社, 2004: 15. ZHOU T.Illustrated Handbook to the classification of tortoise and turtle[M].Beijing: China Agriculture Press, 2004: 15. |

| [3] | BJORNDAL K A, BOLTEN A B.From ghosts to key species: restoring sea turtle populations to fulfill their ecological roles[J]. Marine Turtle Newsletter, 2003, 100: 16–21. |

| [4] | 夏中荣, 古河祥, 李丕鹏.全球海龟资源和保护概况[J]. 野生动物杂志, 2008, 29(6): 312–316. XIA Z R, GU H X, LI P P.Resources of sea turtles in the world and their conservation[J]. Chinese Journal of Wildlife, 2008, 29(6): 312–316. |

| [5] | ROBINS J.Estimated catch and mortality of sea turtles from the east coast otter trawl fishery of Queensland, Australia[J]. Biological Conservation, 1995, 74(3): 157–167. DOI:10.1016/0006-3207(95)00025-Y |

| [6] | 蒋志刚, 江建平, 王跃招, 等.中国脊椎动物红色名录[J]. 生物多样性, 2016, 24(5): 500–551. DOI:10.17520/biods.2016076 JIANG Z G, JIANG J P, WANG Y Z, et al.Red list of China's vertebrates[J]. Biodiversity Science, 2016, 24(5): 500–551. DOI:10.17520/biods.2016076 |

| [7] | EPPERLY S, AVEN L, GARRISON L, et al. Analysis of sea turtle bycatch in the commercial shrimp fisheries of southeast U.S. waters and the Gulf of Mexico[R]. NOAA Technical Memorandum NMFS-SEFSC-490.Miami, FL: NOAA/National Marine Fisheries Service/Southeast Fisheries Science Center, 2002. |

| [8] | FINKBEINER E M, WALLACE B P, MOORE J E, et al.Cumulative estimates of sea turtle bycatch and mortality in USA fisheries between 1990 and 2007[J]. Biological Conservation, 2011, 144(11): 2719–2727. DOI:10.1016/j.biocon.2011.07.033 |

| [9] | EPPERLY S P, BRAUN-MCNEILL J, RICHARDS P M.Trends in catch rates of sea turtles in North Carolina, USA[J]. Endangered Species Research, 2007, 3(3): 283–293. |

| [10] | MURRAY K T.Characteristics and magnitude of sea turtle bycatch in US mid-Atlantic gillnet gear[J]. Endangered Species Research, 2009, 8(3): 211–224. DOI:10.3354/esr00211 |

| [11] | 戴小杰, 李廷, 许柳雄, 等.中东太平洋公海金枪鱼延绳钓误捕海龟的观察和分析[J]. 水产学报, 2009, 33(6): 1044–1049. DAI X J, LI T, XU L X, et al.Observation and analysis of sea turtles mortality longline fishing in high seas of central and eastern Pacific Ocean[J]. Journal of Fisheries of China, 2009, 33(6): 1044–1049. |

| [12] | KOBAYASHI D R, POLOVINA J J. Evaluation of time-area closures to reduce incidental sea turtle take in the Hawaii-based longline fishery: generalized additive model (GAM) development and retrospective examination[R]. NOAA Technical Memorandum NMFS-PIFSC-4.Pacific Islands Fisheries Science Center, 2005. |

| [13] | MOORE J E, WALLACE B P, LEWISON R L, et al.A review of marine mammal, sea turtle and seabird bycatch in USA fisheries and the role of policy in shaping management[J]. Marine Policy, 2009, 33(3): 435–451. DOI:10.1016/j.marpol.2008.09.003 |

| [14] | GILMAN E, BIANCHI G, ATTWOOD C.Guidelines to reduce sea turtle mortality in fishing operations[M].Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2009. |

| [15] | PECKHAM S H, LUCERO-ROMERO J, MALDONADO-DÍAZ D, et al.Buoyless Nets Reduce Sea Turtle Bycatch in Coastal Net Fisheries[J]. Conservation Letters, 2015, 11(1): 57–88. |

| [16] | GILMAN E, GEARHART J, PRICE B, et al.Mitigating sea turtle by-catch in coastal passive net fisheries[J]. Fish and Fisheries, 2010, 11(1): 57–88. DOI:10.1111/faf.2010.11.issue-1 |

| [17] | GILMAN E, ZOLLETT E, BEVERLY S, et al.Reducing sea turtle by-catch in pelagic longline fisheries[J]. Fish and Fisheries, 2006, 7(1): 2–23. DOI:10.1111/faf.2006.7.issue-1 |

| [18] | 庄之栋, 戴小杰, 许柳雄.热带大西洋公海金枪鱼延绳钓海龟兼捕的初步研究[J]. 海洋湖沼通报, 2011: 66–72. ZHUANG Z D, DAI X J, XU L X.Catch rate and species of sea turtles by longline fishery in high seas of tropical Atlantic Ocean[J]. Transactions of Oceanology and Limnology, 2011: 66–72. |

| [19] | 许柳雄, 宋利明, 王家樵, 等.金枪鱼延绳钓环形钩和圆形钩钓获率比较[J]. 海洋渔业, 2008, 30(3): 227–232. XU L X, SONG L M, WANG J Q, et al.Comparison on catch rate between circle hooks and ring hooks of tuna longline in the tropical high seas of the Indian Ocean[J]. Marine Fishery, 2008, 30(3): 227–232. |

| [20] | BOLTEN A B, MARTINS H, ISIDRO E, et al. Preliminary results of experiments to evaluate effects of hook type on sea turtle bycatch in the swordfish longline fishery in the Azores[R]. Florida: University of Florida, 2002. |

| [21] | 黄祝坚, 孙家骏.海龟的保护策略[J]. 海洋科学, 1982: 71. HUANG Z J, SUN J J.The protection policy of sea turtle[J]. Marine Science, 1982: 71. |

| [22] | 戴小杰, 许柳雄, 宋利明, 等.东太平洋金枪鱼延绳钓兼捕鲨鱼种类及其渔获量分析[J]. 上海水产大学学报, 2006, 15(4): 509–512. DAI X J, XU L X, SONG L M, et al.Analysis on shark species and catch by tuna longline fishery in the eastern Pacific Ocean[J]. Journal of Shanghai Fisheries University, 2006, 15(4): 509–512. |

| [23] | SOYKAN C U, MOORE J E, ZYDELIS R, et al.Why study bycatch? An introduction to the Theme Section on fisheries bycatch[J]. Endangered Species Research, 2008, 5(2/3): 91–102. |

| [24] | DUNN D C, BOUSTANY A M, HALPIN P N.Spatio-temporal management of fisheries to reduce by-catch and increase fishing selectivity[J]. Fish and Fisheries, 2011, 12(1): 110–119. DOI:10.1111/faf.2011.12.issue-1 |

| [25] | PIKITCH E K, SANTORA C, BABCOCK E A, et al.Ecosystem-based fishery management[J]. Science, 2004, 305(5682): 346–347. DOI:10.1126/science.1098222 |

| [26] | HOWELL E A, HOOVER A, BENSON S R, et al.Enhancing the TurtleWatch product for leatherback sea turtles, a dynamic habitat model for ecosystem-based management[J]. Fisheries Oceanography, 2015, 24(1): 57–68. DOI:10.1111/fog.2015.24.issue-1 |

| [27] | KOCH V, NICHOLS W J, PECKHAM H, et al.Estimates of sea turtle mortality from poaching and bycatch in Bahia Magdalena, Bahía California Sur, Mexico[J]. Biological Conservation, 2006, 128(3): 327–334. DOI:10.1016/j.biocon.2005.09.038 |

| [28] | 程一骏.中国海龟的保护问题[J]. 四川动物, 1998, 17(2): 74–75. CHENG Y J.The problems of sea turtle conservation in China[J]. Sichuan Journal of Zoology, 1998, 17(2): 74–75. |

| [29] | 牟剑锋. 中国沿海海龟的种类和分布的初步调查及惠东国家级海龟保护区的综合评价[D]. 济南: 山东大学, 2013. MU J F. Investigations on the distribution of sea turtles in the Chinese coastal waters and comprehensive evaluation on Huidong national sea turtle reserve[D]. Ji'nan: Shandong University, 2013. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10422-1013221925.htm |

2016,

Vol. 25

2016,

Vol. 25