2. 上海海洋大学 海洋政策与法律研究所, 上海 201306

20世纪90年代中期,我国海洋渔区渔业生产经营方式的转变充分调动了渔民的生产积极性,渔民收入大幅增长[1]。然而进入新世纪后,却出现捕捞渔民收入增长速度急剧下降,收入增长趋缓[2]、捕捞渔民群体内部贫富分化[3]等现象。分析造成海洋捕捞渔民收入问题的原因,有助于增加捕捞渔民群体收入,营造和谐富裕的海洋捕捞渔民社区。

1 海洋捕捞渔民目前,我国对渔民概念尚无明确的法律界定。通常国内专家学者在研究中将水产养殖业和捕捞渔业的从业人员统归为渔民,分别称养殖渔民和捕捞渔民,这样划分同联合国粮食和农业组织(以下简称粮农组织,FAO)中的“fish farmer”和“fisher”相对应。然而从粮农组织对“fisher”的定义来看,“捕捞渔民是指在渔船、漂浮物、固定平台或岸上参与捕捞活动的人,但不包括水产品加工和贸易从业者”[4],其所谓的捕捞渔民特指从事捕捞劳动或职业的人员,显然不符合我国捕捞渔业生产的实际情况。随着时代的发展,我国捕捞渔业呈现出多样化的生产经营方式,既有传统的以个人、渔船、家庭为生产单位的生产方式,也有企业化的生产模式[5],使得从业者在劳动方式、劳动内容和劳动性质上有了很大的差异。而且我国现行渔业统计中使用渔业人口、渔业从业人员、传统渔民等相关概念,并未对捕捞渔民的概念及其组成明确界定。因此,针对这种模糊的群体范畴,结合粮农组织的定义与我国渔业管理的实际情况对捕捞渔民进行考量,明确捕捞渔民为直接或间接从事捕捞渔业的传统渔民及渔业人口。所以,本文所讨论的海洋捕捞渔民是指我国沿海地区从事海洋捕捞渔业的传统渔民及由其供养的渔业人口。

2 海洋捕捞渔民收入问题主要表现根据对历年《中国渔业统计年鉴》[6]和《中国统计年鉴》[7]中有关渔民、农民和城镇居民经济收入统计数据的处理,先分析渔民收入的变化趋势,再结合一些学者对沿海渔区捕捞渔民调查结果和分析,对我国海洋捕捞渔民收入情况进行推断性分析,总结出海洋捕捞渔民收入方面存在两个突出问题。

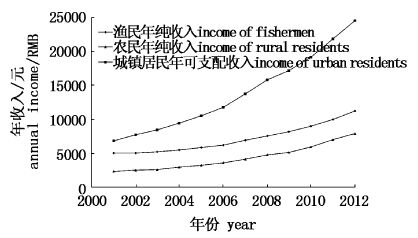

2.1 海洋捕捞渔民收入增长缓慢、潜力不足上世纪90年代以来,不少沿海渔民率先富裕起来。无论是收入水平还是增长速度,渔民一度远远超过农民,甚至接近城镇居民[8]。但近年来渔民收入增长潜力严重不足,从历年国家相关的统计数据来看,渔民家庭人均年纯收入自2001年的4 987元增长至2012年的11 256元,排除因物价上涨造成的影响,各年实际增长率均值为4.59%,显著低于农民(8.38%)和城镇居民(9.67%)的年平均实际增长率(表1)。渔民同城镇居民的收入差距由2001年1 872.6元扩大至2012年的13 309元,人均纯收入占城镇居民人均可支配收入从72.7%逐年下降到45.8%。而且其同农民之间的微弱优势在逐渐弱化,2001年渔民人均纯收入是农民人均纯收入的2.1倍,而2012年却下降到1.4倍(图1)。

| 表1 全国渔民和农民家庭人均纯收入及城镇居民家庭人均可支配收入实际增长率 Tab.1 The growth rates of the per capita net income of fishermen and rural residents and the per capita disposable income of urban residents |

|

图1 2001-2012年全国渔民和农民家庭人均纯收入及城镇居民家庭人均可支配收入变化曲线 Fig.1 The change curve of the per capita net income of fishermen and rural residents and the per capita disposable income of urban residents 2001- 2012 |

上述全国渔民家庭人均纯收入表现出的情况,虽然不能直接代表我国海洋捕捞渔民群体的收入状况,但是,由于从事海洋捕捞业的渔民家庭收入普遍低于从事养殖或其他类型的渔民家庭[9],如此推断海洋捕捞渔民的收入状况与其相似,甚至更加糟糕。如调查数据显示2010年和2011年南海三省(区)海洋捕捞渔民年纯收入连续下降(表2)[10];上海典型捕捞渔村,奚家港村渔民纯收入增长量从2009年开始趋近于零[11];同样我国海洋捕捞的典型代表地区——舟山,其渔民的收入情况同全国渔民统计分析表现更加相似,由于增长缓慢,其同城镇居民间的收入差距在逐步扩大[12]。由此可见,海洋捕捞渔民的收入增长乏力,甚至出现收入下滑的现象。

| 表2 2009-2011年南海海洋捕捞渔民家庭人均纯收入情况 Tab.2 The per capita net incomes of fishermen in the South China Sea 2009-2011 |

上世纪末期,我国开始全面推行渔船股份合作制,传统海洋捕捞渔民以渔船为基础的捕捞生产经营体制随着时代的变迁发生了较大变化,股份向少部分人集中,除去退出海洋捕捞的渔民外,剩余的海洋捕捞渔民群体也逐渐分化形成船东渔民、股东渔民、雇工渔民等。根据有关调查数据,在上海奚家港捕捞渔村占三成的船东家庭平均纯收入为15~30万元,而占七成的雇工家庭纯收入只有3万元左右,相差5倍以上[11];在舟山捕捞渔区,船东渔民和雇工渔民的比例约为1∶1,一般情况下,雇工渔民劳力的年收入在3万元左右,而船东渔民的年收入则可高达十几至百万元[12]。如此悬殊的差距逐年累积,使得不同成分的海洋捕捞渔民家庭高度两极化,一些雇工捕捞渔民家庭生活日趋困难,最终成为贫困群体。

3 造成海洋捕捞渔民收入问题的原因分析海洋捕捞渔民群体收入水平相对较低、增速缓慢以及群体内部贫富分化严重、部分群体陷入贫困的问题,是由包含资源条件因素、政策管理因素、捕捞渔民自身因素在内的诸多因素的综合作用结果,各种因素作用情况不同但又相互影响。

3.1 海洋渔业资源衰退影响在全球海洋渔业衰退的大背景下[13],我国周边海域的海洋渔业资源衰退问题也十分严重,主要的经济鱼类的资源量和资源密度不同程度下降,渔业资源呈现出低值化、鱼类个体小型化的趋势。如浙江南部外海底层优势鱼类从过去的黄鳍马面鲀变为刺鲳,并且带鱼资源量也明显下降[14],台州市主要的经济鱼类大小黄鱼和墨鱼在2011年的产量只有4.07万吨,仅占其海洋捕捞总产量的4%[15];福建沿海的经济鱼类中赤鼻棱鳀的平均叉长比上世纪末短了4.4 mm,斑的平均叉长缩小15.5 mm,在2002年到2010年的八年时间里就减少了10 mm之多[16],据估算福建近海现有渔业资源总量远低于其潜在渔业资源量[17, 18]。这些作为我国近海渔业资源衰退的缩影,反映出我国海洋渔业资源衰退问题的严重性。

海洋捕捞渔业高度依赖自然资源,是典型的资源约束性行业,其生产场所和生产对象都具有不可替代性[19],所以丰富的渔业资源是海洋捕捞渔民通过生产作业获得渔业收入的最根本的基础。然而目前我国近海渔区围海和污染加剧,海洋生态和海洋渔业资源受到了不同程度的破坏,加之持久不退的海洋捕捞生产能力,海洋捕捞渔民的捕捞量减少,甚至无鱼可捕,从而导致捕捞收益下降,部分捕捞渔船盈利困难,影响海洋捕捞渔民的整体收入水平。

3.2 海洋开发管理政策影响首先,随着世界海洋渔业资源的衰退,为了实现渔业资源可持续利用,海洋渔业管理力度也逐渐增强。为了谋求自身利益,几乎所有沿海国家根据《联合国海洋法公约》划定了各自的专属经济区,参照有关海洋渔业资源开发和利用、保护和管理的条款,行使相应的管辖权,排他性利用自己专属经济区内的渔业资源[20]。而我国沿海属于半封闭性陆缘海,客观上无法获得200海里的专属经济区,随着中日、中韩、中越渔业协定的相继生效,我国海洋捕捞业的作业渔场大面积减少,大量渔船被压缩到近海渔区作业,捕捞产能严重过剩,加剧渔业资源的压力。

其次,面对这种压力,海洋渔业发展困难,相对于其他海洋产业来说,海洋渔业的收益率明显偏低,因此我国沿海地区在开发海洋经济时为了追求较高的经济收益,昔日的用海大户通常被迫让位于填海造地、港口建设和航道开辟、海底矿产石油勘采、海底管线铺设等诸多的用海项目。从宏观经济的角度看,以高收益率行业取代低收益率行业,这样的海洋开发政策无可厚非,但从海洋渔业的角度看,这些外界因素的影响是负面的,无疑雪上加霜,而所有的影响最终传递到海洋捕捞渔民群体。

再次,针对特殊的渔业资源情况,为了加强渔业资源的保护、增殖、开发和合理利用,我国实行以养殖为主的方针。方针的初衷显然是为了维持和养护海洋渔业资源的可持续开发和利用,保障海洋捕捞渔民的长远利益,但在实际的渔业发展中对水产养殖业资金、政策、技术上的支持远高于海洋捕捞渔业,行业差距逐渐演化为捕捞渔民与其他类型渔民经济收入的差距。为了降低渔民生产成本,稳定捕捞渔业生产,国家制定了增加渔民收入的渔业柴油补贴政策,但由于执行发放标准的不完善,经济收入低的雇工渔民根本拿不到国家补贴,反而收入较高的船东渔民收益很大,加剧了捕捞渔民群体内部的收入差距。随着补贴力度的加大,反而增加了低效益渔船出海捕鱼的积极性,进而加剧渔业资源衰退,降低捕捞效益,形成恶性循环,损害捕捞渔民的长远利益。

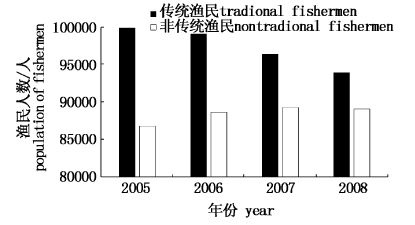

3.3 非捕捞渔民涌入的影响大量非渔业劳动力涌入捕捞渔业,降低了海洋捕捞渔民的劳动机会。尽管渔民收入年增长率与城镇居民和农民存在很大差距,但是由于历史原因,当前渔民的实际收入还是略高于农民的,因此,大量的农业劳动力为了寻求更高的收入,转移到渔业劳动中来,如浙江省海洋捕捞从业者中2005年到2008年三年间新增非海洋捕捞渔民2 280人,同时传统捕捞渔民减少5 951人,比例趋近于1∶1(见图2)[21]。涌入的非渔业劳动力绝大部分是特别贫困的农民,转移到虽然劳动艰辛但相对收入较高的海洋捕捞渔业中来,极大增加了海洋捕捞渔民的劳动竞争,海洋捕捞渔民生存空间被严重压缩,甚至导致部分海洋捕捞渔民失业,提高一个层次看,这种情况给海洋捕捞渔民整体的收入造成不利影响。

|

图2 2005-2008年浙江省海洋捕捞渔民组成 Fig.2 The composition of marine fishermen in Zhejiang province 2005- 2008 |

海洋捕捞渔民较低的文化水平限制自身发展。就海洋捕捞渔民整体而言,受教育程度较低。自身知识有限,学习新技术、新技能的能力有限,因此适应社会的能力相对较弱。在渔村,传统海洋捕捞渔民“靠山吃山,靠水吃水”的传统观念较强,通过提高自身能力来适应社会发展变迁的意识薄弱。世代靠海洋捕捞为生,由于缺少科学技术和良好的技能,大部分传统捕捞渔民生产和捕捞方式都相对落后,其本身的收入自然受到限制。面对商业捕鱼公司高效的捕捞作业生产方式,处于不利地位,且在国家海洋捕捞渔民转产转业的大政策下,也面临重重困难。

除此之外,生活必需品价格上涨,以及沿海渔村落后的基础设施条件,生活保障政策措施等都在一定程度上对渔民收入造成限制,成为隐性的影响因素。

近年来,我国同海洋邻国的海洋水域争议、海洋岛礁主权争端的加剧,致使双方不断加大各自政府行政船舶的巡航监管力度,他国政府行政船舶所谓的“执法”行为,对我海洋捕捞渔民在相关传统海域的捕捞作业造成干扰,在一定程度上对我国海洋捕捞渔民的渔业收入甚至生命安全造成了一定损害。

4 结论与建议尽管造成海洋捕捞渔民收入问题的因素很多,但其本质为:有限的海洋渔业资源不足以支撑严重过剩的捕捞产能,而当前的外部环境却在加重这种失衡,相应的管理措施不能同时兼顾提高海洋渔业资源、降低过剩捕捞产能、维持捕捞渔民收益和机会公平,从而造成海洋捕捞渔民群体的收入问题。以该结论为依据,为解决海洋捕捞渔民群体的收入问题,本文提出了一些相应的政策管理措施中应遵循的原则建议。

(1)进一步强化渔业资源养护和管理,保障渔业资源稳定可持续开发,保证传统海洋捕捞渔民的生产物质基础。首先,渔业管理部门要结合渔业科研院所成果,进一步健全和完善科学的养护和管理渔业资源的各项制度,切实控制和降低捕捞强度,加大保护增殖渔业资源。其次,要协同其他政府部门,严格预防和控制对海洋渔业水域污染、破坏渔业海域生态等损害渔业资源的行为,保护海洋渔业水域的生态环境。

(2)建立健全传统捕捞渔民渔业权益保障机制,保障传统海洋捕捞渔民公平发展权利。首先,要在国家法律体系中明确传统海洋捕捞渔民的身份,确定其对海洋利用的优先性、受法律保护性。其次,政府和渔业管理部分,强化渔业管理服务能力,对任何占用传统海洋捕捞作业渔场的涉海工程和污染海洋水域环境,使捕捞渔场减少和海洋渔业资源下降而直接或间接造成传统海洋捕捞渔民收入损失的行为,负责落实其对相关渔民群体进行合理补偿和赔偿。

(3)完善渔业管理政策制度,保障海洋捕捞渔民权利的均等性。首先,完善渔用燃油补贴政策,改变只采用以捕捞作业渔船为基础的燃油补贴方式,合理控制燃油补贴力度,保障海洋捕捞渔民均享各项惠渔政策,降低渔民内部的贫富分化。其次,保障海洋捕捞渔民公平地享有入渔机会的权利,同时加大对为缓解渔业资源捕捞压力和渔民内部竞争而退出捕捞渔业的海洋捕捞渔民的资金补助,提高其生活标准。再次,设置一定条件,限制非渔业劳动力涌入海洋捕捞渔业,降低海洋捕捞渔民的竞争压力和渔业资源压力。

(4)重视对传统捕捞渔民新技术和其他劳动技能培训,提高捕捞渔民综合素质,拓展就业渠道,强化就业能力。在对传统捕捞渔民提供物质生活保障的基础上,要加大教育和技术培训,提高传统捕捞渔民的自我生存能力。首先,改变捕捞渔民传统的观念,令其认识到知识的重要性,加强对捕捞渔民子女的基础教育。其次,强化现有捕捞渔民的专业技能培训,提高捕捞生产技术,提高科学利用渔业资源的意识。最后,对需要退出捕捞渔业的传统海洋捕捞渔民进行有针对性的实用技能培训,保证其转产转业的顺利和成功。

(5)除通过上述措施来强化对传统海洋捕捞渔民渔业权益保护和技能培训,增加传统海洋捕捞渔民的经济收入外,还应从完善渔区基础设施建设和加强传统渔民社会保障等方面,辅助改善传统海洋捕捞渔民群体的生活条件,实现传统海洋捕捞渔民社区和海洋捕捞渔业的快速良好、可持续发展。

| [1] | 赵珍. 商业渔业视角下提高渔民收入的思考[J]. 中国渔业经济, 2010,28(4):122-127.ZHAO Z. The study of increasing fishermen's income under commercial fishery [J]. Chinese Fisheries Economics, 2010, 28(4):122-127. |

| [2] | 唐议,刘金红. 我国渔民经济收入现状分析[J]. 上海水产大学学报, 2007,16(3):275-280.TANG Y, LIU J H. An analysis of the income status of fisher folks in China [J]. Journal of Shanghai Fisheries University, 2007, 16(3):275-280. |

| [3] | 梅蒋巧. 沿海渔区渔民弱势群体的现状与问题研究[J]. 经营管理者, 2013(16):73-80.MEI J Q. The study on the current situation and problem of marine fishermen [J]. Manager' Journal, 2013(16):73-80. |

| [4] | FAO. Guidelines for the routine collection of capture fishery data [M]. The United Nations Food and Agriculture Organization of Fish, 382. FAO. Rome, Italy: Publishing Management Service, 1998:113. |

| [5] | 杨子江,阎彩萍. 我国沿海地区渔业基本经营主体调查分析报告[J]. 中国渔业经济, 2008,26(6):21-28.YANG Z J, YAN C P. Investigation on fishery management system in coastal area in China [J]. Chinese Fisheries Economics, 2008, 26(6):21-28. |

| [6] | 中国农业部渔业局. 中国渔业统计年鉴[M]. 北京: 中国农业出版社, 2004-2013.Bureau of Fisheries, Ministry of Agriculture, P. R. China. China Fishery Statistical Yearbook [M]. Beijing: China Agriculture Press, 2004-2013. |

| [7] | 中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴[M]. 北京: 中国统计出版社, 2013.National Bureau of Statistics of the People's Republic of China. China Statistical Yearbook [M]. Beijing: China Statistics Press, 2013. |

| [8] | 同春芬,董黎莉. 我国海洋渔民社会地位及其影响因素分析[J]. 科学与管理, 2011(4):64-71.TONG C F, DONG L L. The analysis of the social status of marine fishermen in China and its affect factors [J]. Science and Management, 2011(4):64-71. |

| [9] | 张双双. 海洋渔民群体分层研究[D]. 山东青岛: 中国海洋大学, 2012:18-20.ZHANG S S. The study on the stratification of the marine fishermen group [J]. Shandong Qingdao: Ocean University of China, 2012:18-20. |

| [10] | 闫玉科. 南海海洋捕捞渔民增收问题研究[J]. 农业经济问题, 2013(12):88-93.YAN Y K. The study on fishermen's income in the South China Sea[J]. Issues in Agriculture Economy, 2013(12):88-93. |

| [11] | 刘泉,韩兴勇. 奚家港渔业村渔民收入状况调查分析[J]. 中国农学通报, 2013(23):32-38.LIU Q, HAN X Y. Analysis on fishermen's income in Xijiagang fishing village [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin, 2013(23):32-38. |

| [12] | 王莉莉. 舟山群岛新区建设渔民增收机制与政策研究[D]. 舟山: 浙江海洋学院, 2013:19.WANG L L. Empirical research on long-term mechanism of increasing the fishermen's income in new area of Zhoushan Islands [J]. Zhejiang Zhoushan: Zhejiang Ocean University, 2013:19. |

| [13] | Food and Agriculture Organization of the United Nations. The state of world fisheries and aquaculture [J]. 2010:35-38. |

| [14] | 王迎宾,虞聪达,俞存根,等. 浙江南部外海底层渔业资源量与可捕量的评估[J]. 集美大学学报: 自然科学版, 2010,15(2):88-92.WANG Y B, YU C D, YU C G, et al. Estimates of abundance and allowable catch of demersal fisheries resources in the offshore water of south Zhejiang[J]. Journal of Jimei University (Natural Science), 2010,14(2):8-12. |

| [15] | 陈强. 台州市近海渔业资源现状及发展对策[J]. 新农村, 2013(3):13-14.CHEN Q. The analysis on offshore fishery resource of Taizhou [J]. Xin Nong Cun, 2013(03):13-14. |

| [16] | 王家樵,张雅芝,黄良敏等. 福建沿岸海域主要经济鱼类生物学研究[J]. 集美大学学报:自然科学版, 2011,16(3):161-166.WANG J Q, ZHANG Y Z, HUANG L M, et al. Fishery biology of main economic fishes in Fujian coastal waters [J]. Journal of Jimei University (Natural Science), 2011(3):161-166. |

| [17] | 黄良敏,李军,张雅芝,等. 闽江口及附近海域渔业资源现存量评析[J]. 热带海洋学报, 2010,29(5):142-148.HUANG L M, LI J, ZHANG Y Z, et al. Current fishery resource assessment in the Minjiang River Estuary and its neighboring waters [J]. Journal of Tropical Oceanography, 2010, 29(5):142-148. |

| [18] | 李雪丁,卢振彬. 福建近海渔业资源生产量和最大可持续开发量[J]. 厦门大学学报:自然科学版, 2008,47(4):596-601.LI X D, LU Z B. The productivity of fishery resources and the maximum sustained yield in Fujian coastal water [J]. Journal of Xiamen University (Natural Science), 2008(4):596-601. |

| [19] | 唐议,李富荣,庄会柏等. 我国渔民弱势群体问题与对策[J]. 中国渔业经济, 2006(4):3-7.TANG Y, LI F R, ZHUANG H B, et al. Analysis on the issues of the fishermen as the vulnerable group [J]. Chinese Fisheries Economics, 2006(4):3-7. |

| [20] | 黄硕琳. 专属经济区制度对我国海洋渔业的影响[J]. 上海水产大学学报, 1996,5(3):182-188.HUANG S L. The impacts of the regime of exclusive economic zone on Chinese marine fisheries [J]. Journal of Shanghai Fisheries University, 1996, 5(3):182-188. |

| [21] | 陈宗尧,尤永生,吴祥明. 浙江省海洋捕捞渔民构成状况分析报告[C]//东海渔业论坛,泉州, 2010:274-285.CHEN Z Y, YOU Y S, WU X M. The Analysis on marine fishermen's constitution in Zhejiang[C]. East China Sea Fishery Forum, China Quanzhou, 2010:274-285. |

2. Institute of Marine Policy and Law, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China

2015, Vol. 24

2015, Vol. 24