深圳作为中国改革开放以来建立的第一个经济特区,率先建立了比较完善的社会主义市场经济体制,凭借其独特的“深圳速度”创造了世界工业化、城市化、现代化史上的奇迹。经济的迅猛发展推动了深圳庞大的中产阶级形成,形成了“团结互助、扶贫济困”的关爱精神和“助人者最乐、行善者最美”的城市观念,并为深圳社会工作的发展奠定了基础。同时,深圳政府的社会管理与公共服务政策改革,企业社会责任的兴起,公益资源垄断的打破,民间志愿精神的发场,社会组织的发育,以及毗邻“社会工作发展成熟”的中国香港特区的地缘优势,使得深圳社会工作处于大发展的前夜。[1]在上述背景之下,2007年深圳市委市政府颁布了《关于加强社会工作人才队伍建设 推进社会工作发展的意见》及其七个配套文件(以下简称“1+7”文件),由此拉开了深圳社会工作发展的序幕。[2]时至今日,深圳社会工作已经进入了第十个年头,获得了迅猛发展。

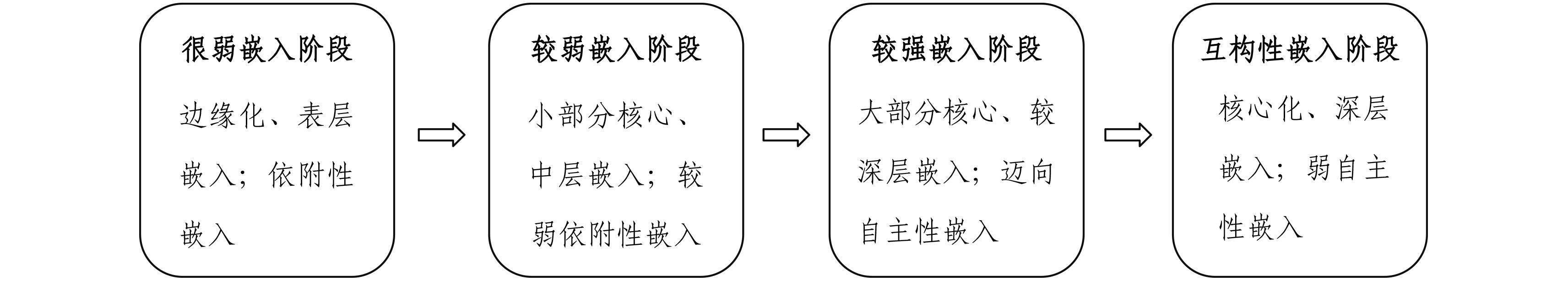

一、嵌入性视角下深圳社会工作十年发展历程嵌入性发展指专业社会工作嵌入本土社会工作实践领域(即原有社会服务领域),并获得发展的过程。其中,嵌入性是专业社会工作在中国生存和发展的重要特征。[3]本文根据专业社会工作嵌入本土社会服务领域的程度,将深圳社工发展历程分为四个阶段,即以岗位服务为主的很弱嵌入阶段、以小专项服务为主的较弱嵌入阶段、以社区服务中心为主的较强嵌入阶段、以及迈向全面辐射与“大民政服务”的互构性嵌入阶段,见图1。在此历程中,深圳社工服务领域不断扩展,专业主体性与服务性逐步显现,职业化专业化水平不断提升。

|

图 1 深圳社会工作嵌入式发展历程 |

(一)以岗位服务为主的很弱嵌入阶段

从2007年开始,深圳市委市政府通过政策文件制定、试点岗位设置等方式,实施“党委领导、政府推动、部门协同、民间运作、社会参与”的社工发展模式,促使政策决策者、民间社工机构、用人单位、社工、督导等五方对整个制度展开“多方介入”。[4]比如,2007年深圳市政府率先向民办社工机构购买了37名岗位社工,分期到达市民政系统相关单位,开启了“以岗位服务为主”的社工专业化职业化的发展进程;[5]同时,将专业社工嵌入到本地社会服务领域中,形成了以岗位为主的“很弱”嵌入阶段。从嵌入式发展视角看,此阶段专业社工在与实际社会服务的合作中,基本上做辅助性工作,即进入社会服务体系的边缘、浅层部分,依附在主体社会服务体系中发挥作用。[3]然而,这种模式存在专业认同度较低、相关法律制度的配套体系不完善、服务碎片化等弊端,较难完成政府期待与专业期待的协同发展。[6]

(二)以小专项服务为主的较弱嵌入阶段

在岗位社工服务局限性日益显现下,深圳社工开始向服务领域为主的小专项服务转型,进入“较弱”嵌入阶段。在此阶段,深圳市政府选择了社工基础较好的传统民政、残疾、禁毒、司法、教育、企业、医疗等场域,开展了各具特色的小专项政府购买服务探索。比如,2009年深圳民政局将社工策略方法运用在企业,开始了“风雨同舟——企业社会工作小专项服务”试点。[7]同时,社工嵌入小部分社会服务核心化领域,社工自主性有所提升,对社会服务体系的依附性降低。值得一提的是,深圳社工小专项试点服务的发展,不仅促使社工购买服务具备了可持续的政策支持与一定的资金保障,也促进社工开始获得社会的认同与接纳。

(三)以社区服务中心为主的较强嵌入阶段

2010年,为推动社工人才队伍的建设,深圳市政府推出了《深圳市社区服务“十二五”规划》《深圳市社会工作事业发展“十二五”规划》《深圳市社区服务中心设置运营标准(试行)》等政策文件。[8-10]同时,政府拟在深圳建立700家社区服务中心,为居民提供社区服务平台。[11]在此背景下,社工、政府、社区、社会组织合作不断增强,进一步完善了社区社工综合服务体系。截至2015年底,深圳市已经完成了668家社区服务中心的建设,深圳市社会工作实现了小专项服务为主的较弱嵌入转向社区服务中心为主的较强嵌入。①由此,社会工作较少受到主体社会服务系统的支配,可以相对独立地开展活动、发挥作用,实现了由依附性嵌入向自主性嵌入的发展。[3]

(四)迈向全面辐射的“大民政服务”互构性嵌入阶段

深圳社工历经十年探索后获得了社会的较高认可,服务领域不再局限于兜底的“传统小民政”服务范围,开始转向“大民政服务”的互构性嵌入阶段。在这里,嵌入主体是专业社会工作,嵌入对象是深圳“社会建设”相关的社会服务领域;互构性指社工嵌入主体对嵌入对象的建构中,嵌入对象对社工主体形成了新的建构领域,实现了深度嵌入,促进了政社合作。比如,深圳龙华、坪山、光明、大鹏新区政府的“社会建设局”代替了狭义的“民政局”;同时,借助深圳“社会建设”的新政改革,社工开始嵌入政府购买的“民生微实事”项目,以全面回应民生问题,持续提升居民的生活质量。此外,随着互构性嵌入的发展,深圳专业能力较强的社会服务机构超过100家,通过专业培训和考核的社工有5 000多人,督导助理以上的社工人才有400多人,实现了社工人才队伍的跨越式转变。②

二、深圳社会工作的发展现状经过十年的实践,深圳社会工作行业发展已具一定规模。③

第一,政府的支持力度不断增加。政府对于社工行业的支持体现在财、物、政策方面。比如,政府用于购买服务的资金逐步递增,见表1;从制度保障看,截至2016年,深圳市的市、区两级政府部门分别颁布24份、37份社工行业性文件,规范了民办社工机构的督导、运营、评估等,保障了社工专业化。

| 表 1 深圳市财政购买社会工作服务部分支出统计(2007—2011年) |

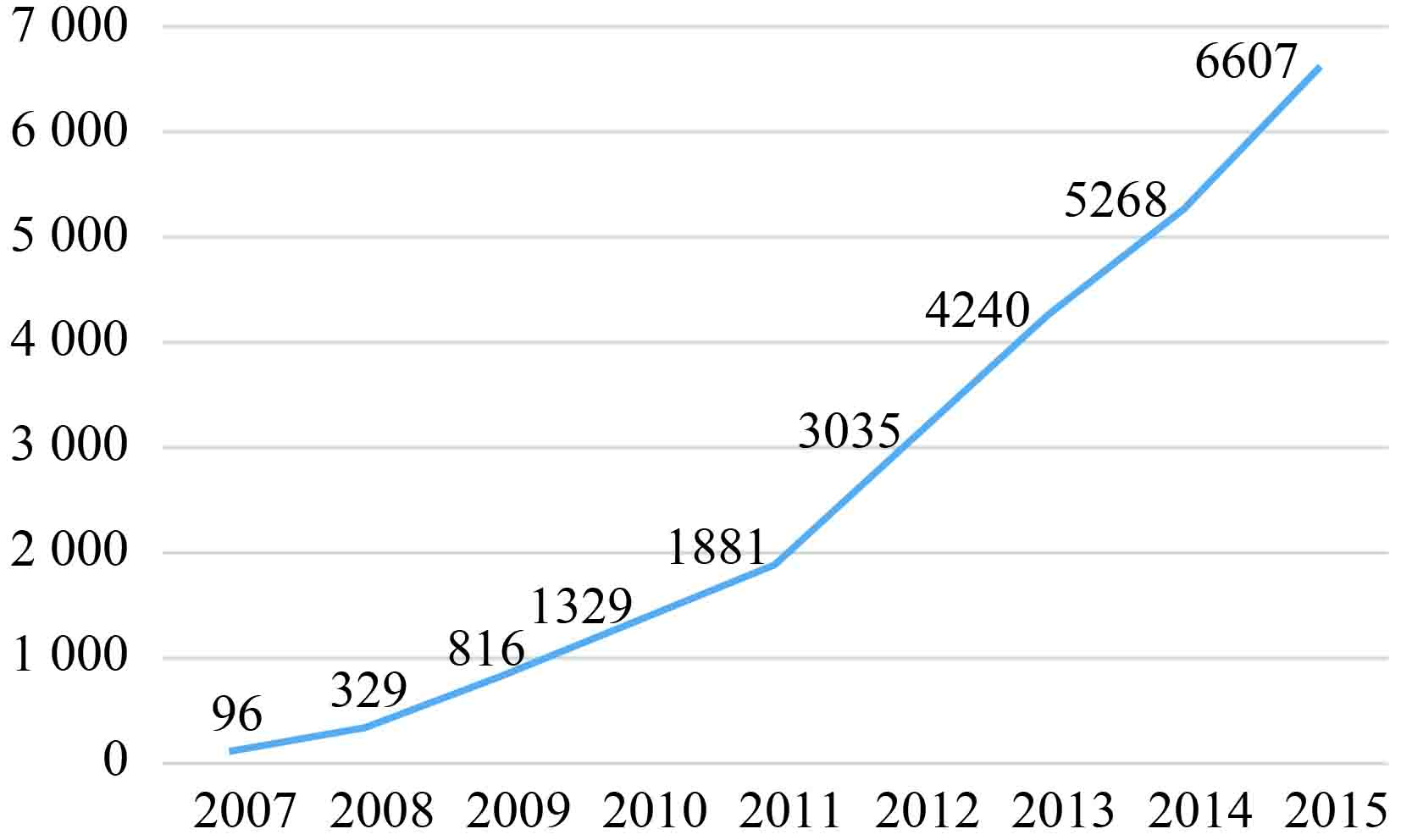

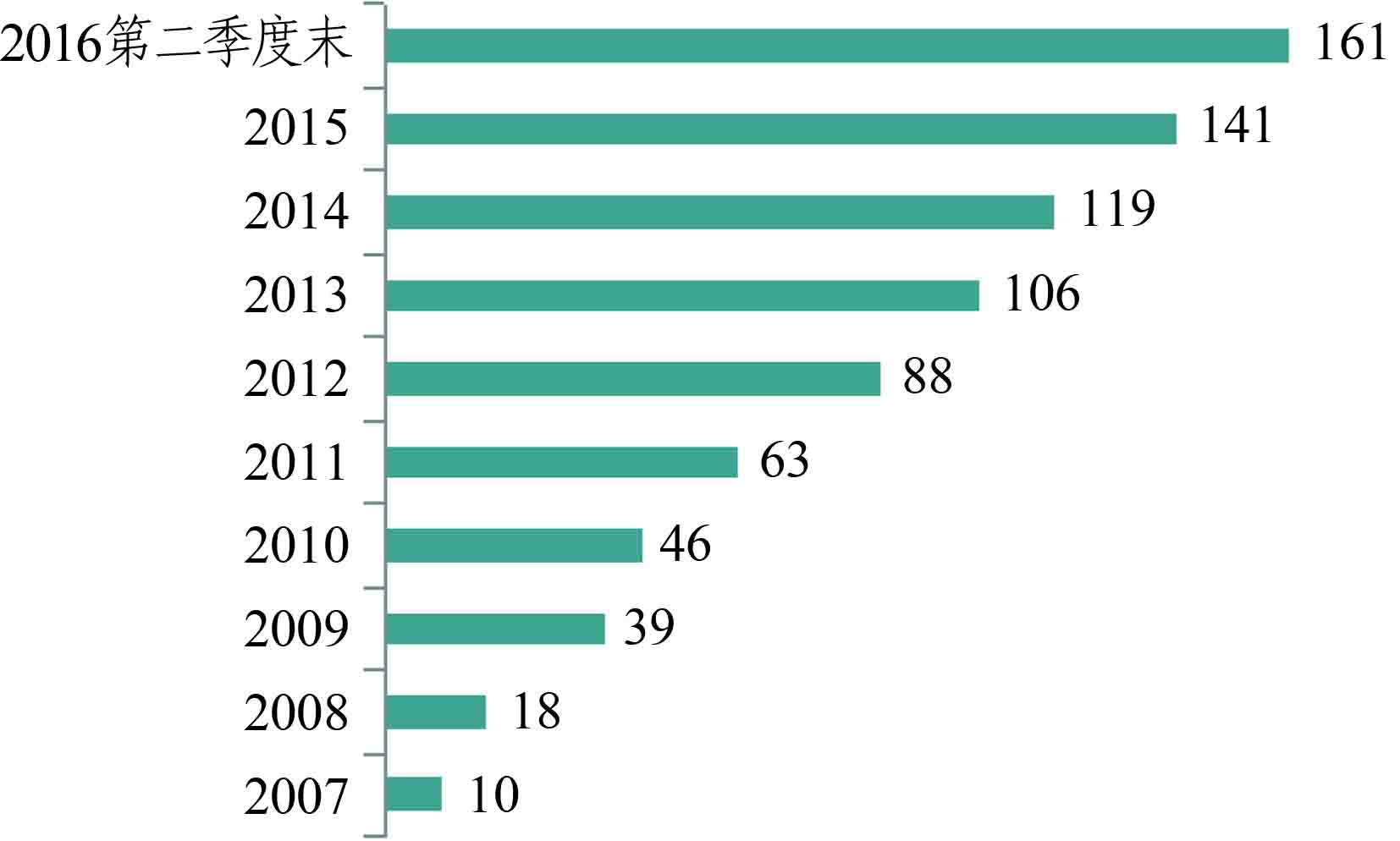

第二,人才队伍不断壮大。自2009年建立注册社会工作者持证上岗制度后,深圳社工机构、从业人数与队伍不断增长,见图2、图3。另外,截至2015年,全市668家社区服务中心的社工为2 700余人,占全市社工总数的58.4%。

|

图 2 深圳市2007—2015年社会工作行业从业人数 |

|

图 3 2007—2016年深圳市社工机构数目 |

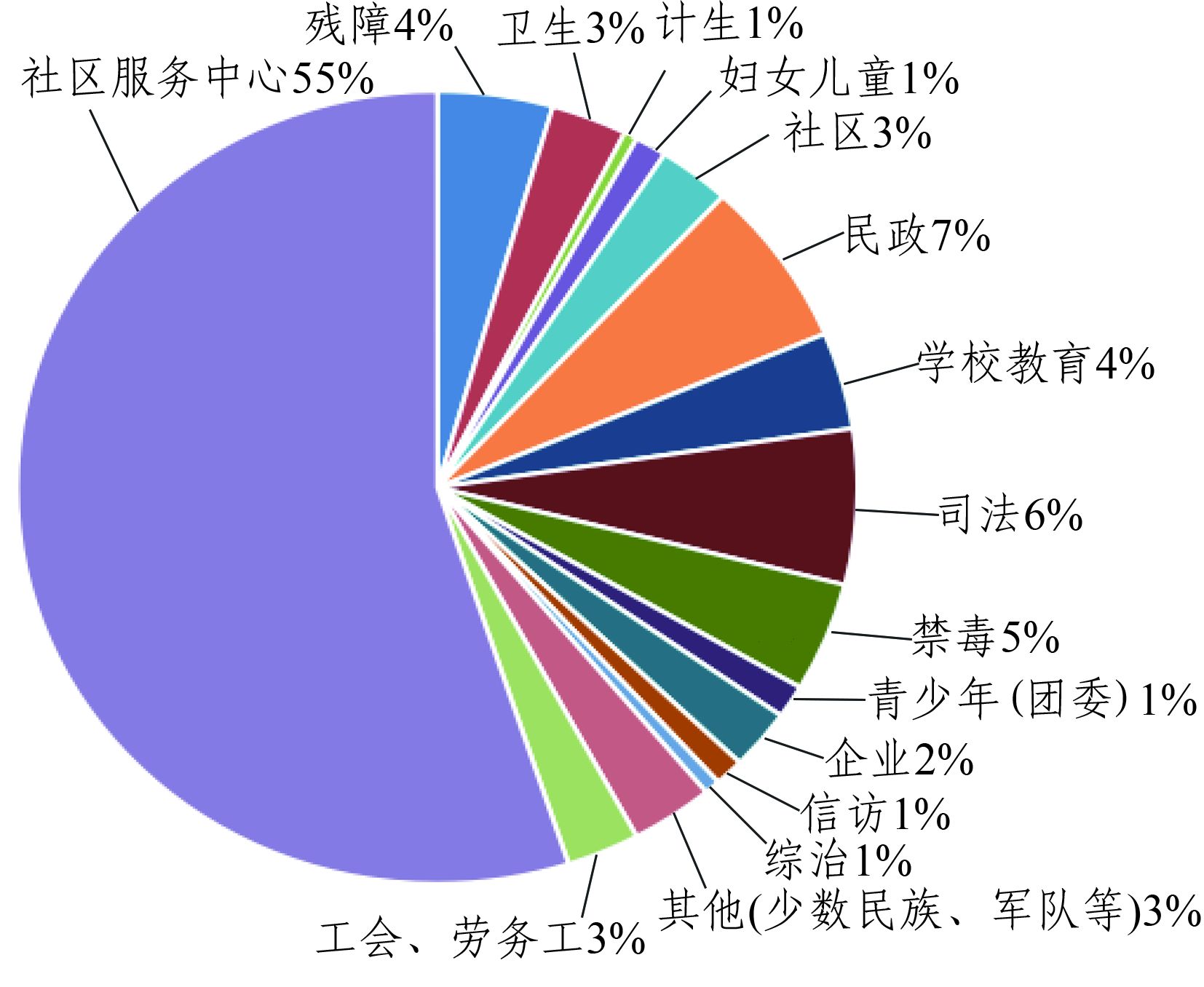

第三,服务规模逐步扩大。深圳48家民办社工机构2014至2016年提供个案、小组、社区活动的数量近10万个,累计设置1 700个岗位、400多个项目,覆盖668家社区党群服务中心,已向14个领域提供多元化的服务,见图4。

|

图 4 深圳市社会工作服务领域分布图 |

第四,专业化与职业化水平有所保障。自2009年开始,深圳先后实施注册社工制度、社会服务评估、社工督导制度等,2010年市民政局引入第三方评估机构,全面考察社工服务成效,促进了社工专业化发展,有效构建了社工职业体系,见图5。

|

图 5 深圳社会工作职业化体系 |

第五,服务的社会影响力逐步提升。2009至2015年,深圳各级媒体对社工服务的报道总量增长10倍以上,形成了一定的社会影响力。至2016年初,350多个党群服务中心开通微信公众号,新媒体在社工服务宣传中发挥了巨大作用。

第六,社工服务取得了显著成效。深圳社工形成了上千个服务项目与一批特色项目,276个党群服务中心公益项目得到了政府部门、企业、基金会资助,已在社会治理、社会建设领域发挥重要的作用。同时,2014年以来多方主体评估中,社区工作站、居委会和居民对社区服务中心打分的平均得分折算为百分制在92分以上,获得了各利益相关方的高度认可。④

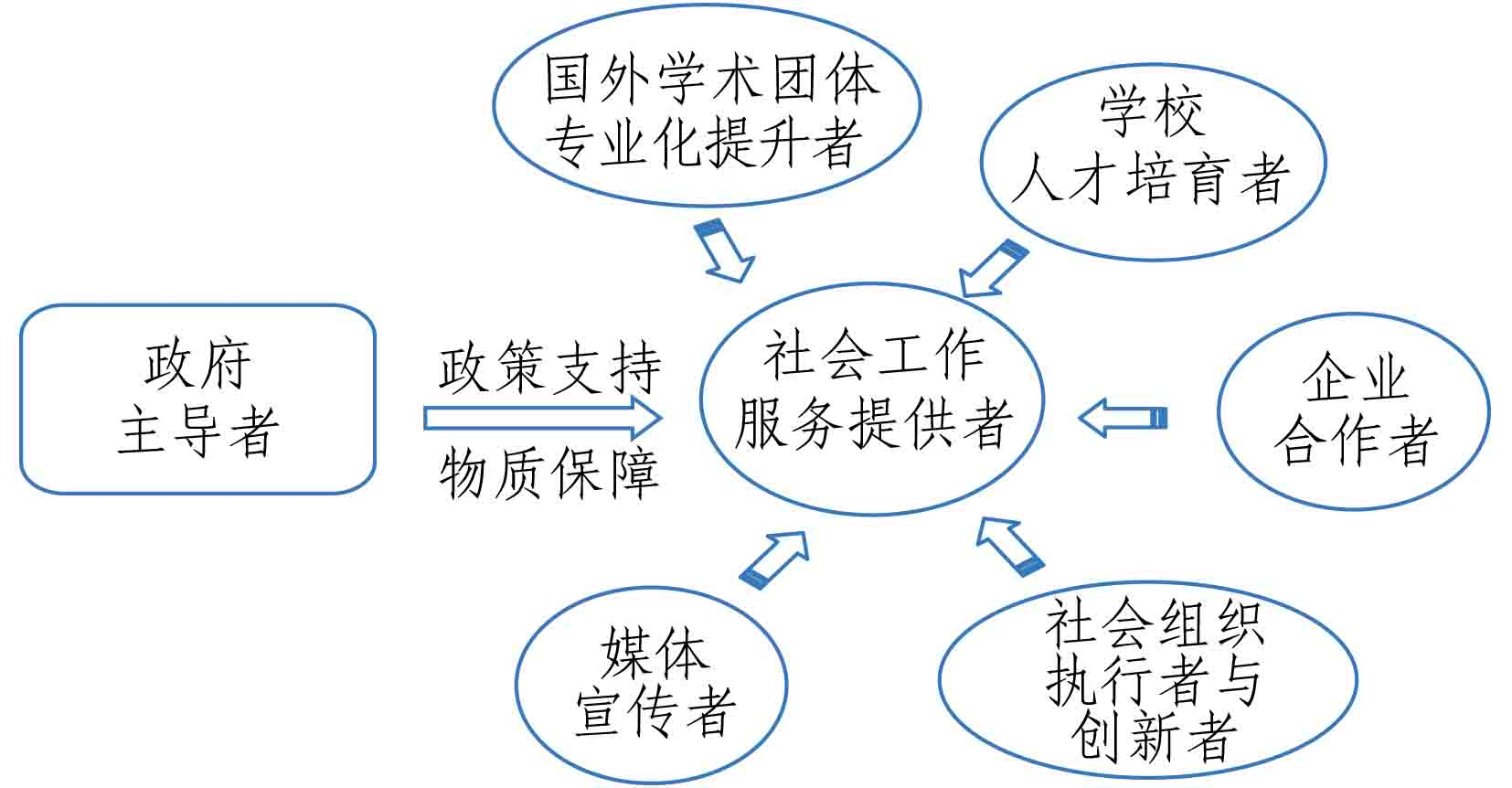

三、深圳社会工作十年发展的本土经验深圳采取了政府主导、六方联动的发展模式。即在政府的允准、推动、扶持、孵化下,政府、学校、社会组织(包含社工机构)、企业、媒体、国外学术团体等六方,深入社工发展的各个领域,积极参与社工的建构,每个成员扮演的角色不同,见图6。

|

图 6 多方成员在社会工作服务中扮演的角色 |

(一) 政府对社会工作的全力保障

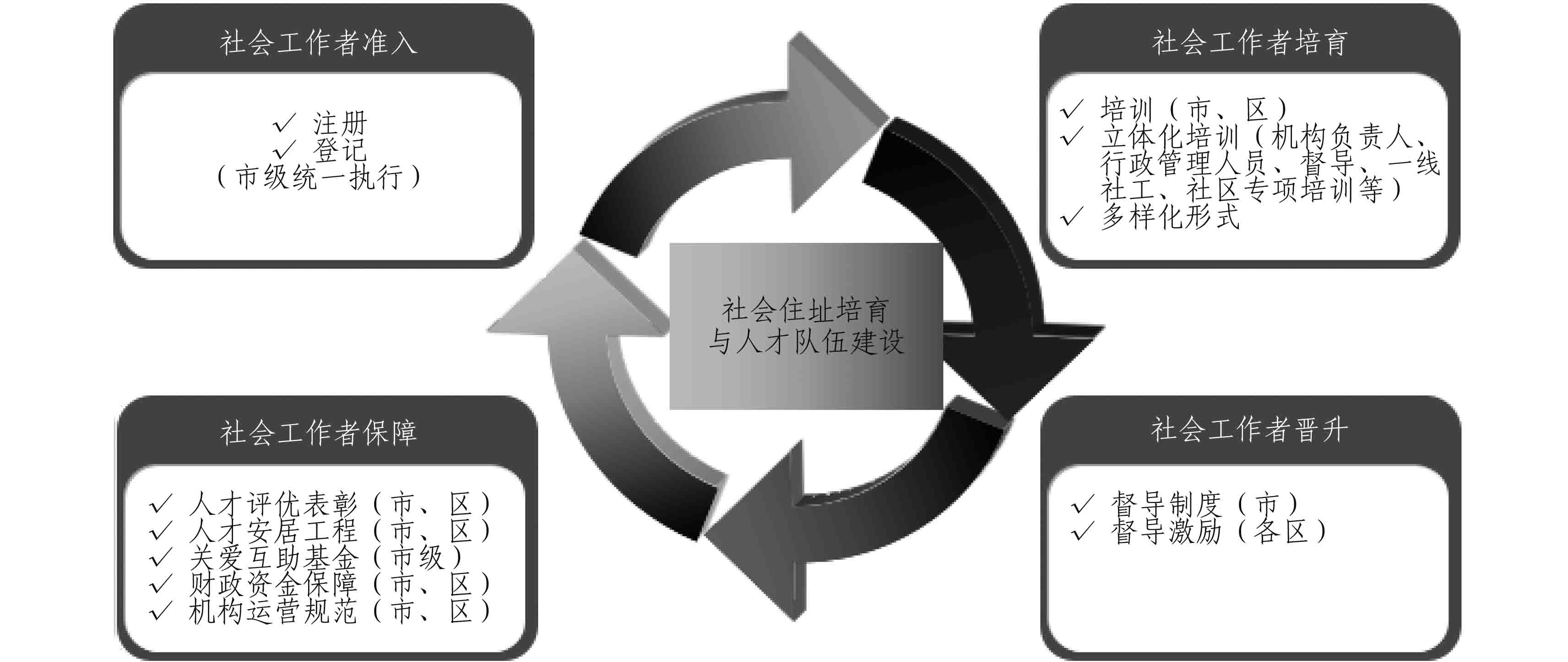

深圳社工的发展离不开政府的保障。早在2007年深圳市委市政府便颁布了“1+7”文件,对社工发展作出了全面的政策设计。之后,市民政局市社协出台了多项文件,对社工行业的准入、培训、晋升、保障提供制度性规范,见表2、图7。⑤同时,政府对社工行业发展提供了强有力的经济保障。比如,深圳已提供66套社工人才安居公租房,政府购买服务资金平均每年按10%的比例递增,⑥快速地促进了深圳社工发展,也为社会建设、社会管理体制、基层社会治理的创新提供了新动力。

| 表 2 深圳市社会工作制度文件 |

|

图 7 深圳社会工作者制度保障配套制度 |

(二) 民间社会组织的培育

社会组织与社工行业的发展密切相关。深圳对社会组织的登记制度进行改革创新,实行登记备案双轨制,为社会组织发展提供了宽松的环境。截至2015年底,全市登记的各类社会组织总数突破1万家,直接登记的社会组织数量为2 253家,占全市社会组织总数的22.31%。⑦值得一提的是,在大力培育以社工机构为代表的社会组织中,深圳已探索出了三社联动、六方联动等基层社区治理模式,即在社工的引导与培育下,形成“社区领袖培训、社区组织孵化、全体居民参与”的社工运作模式。这既利于社会组织的发展壮大,又利于政府回归公共服务本质。[12]

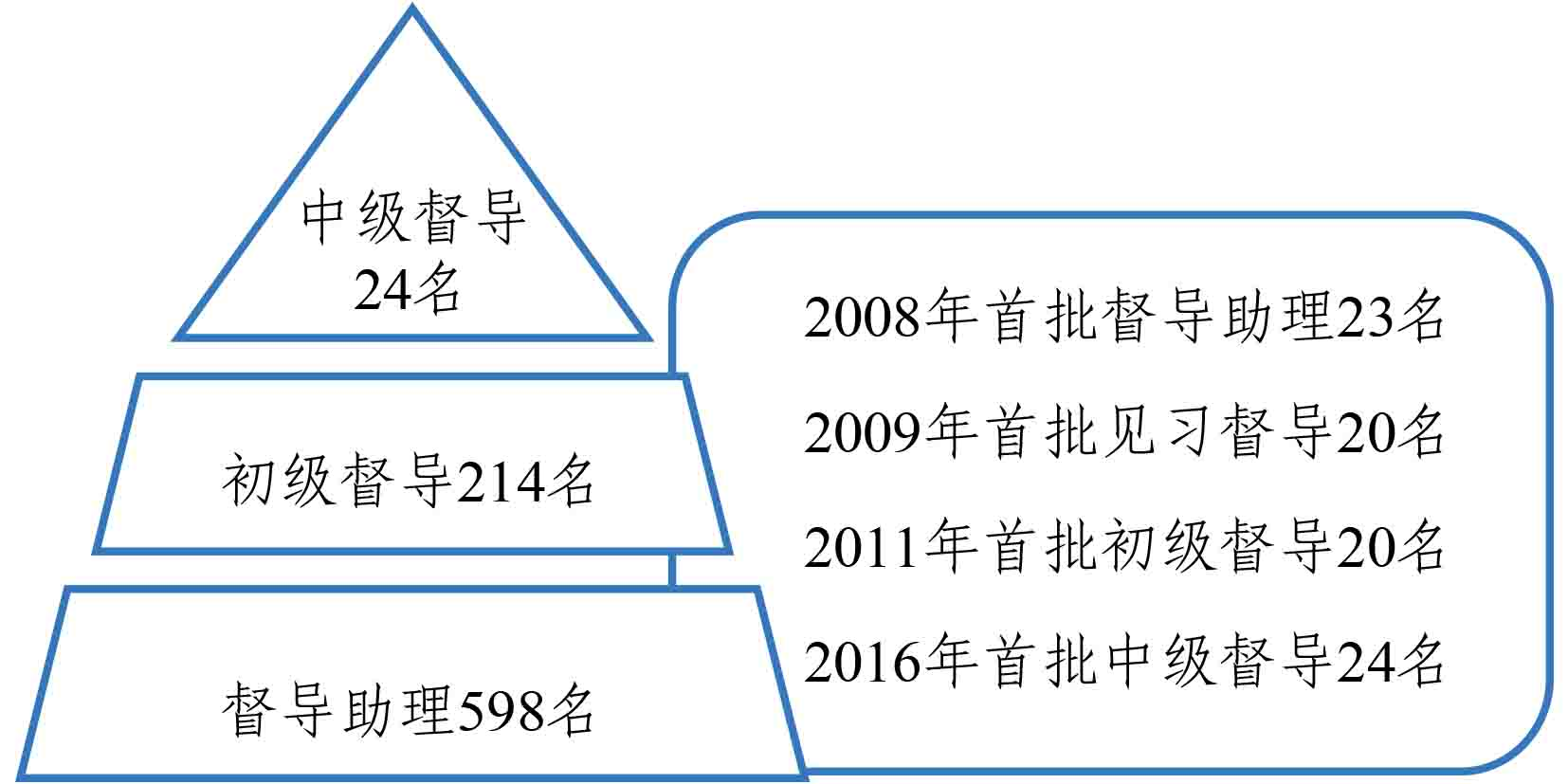

(三) 社会工作督导的建设

深圳非常重视督导人才的培育,早在“1+7文件”中就进行了督导制度设计与督导工作大规模试点。2007年深圳向香港购买30名兼职督导,对一线社工进行全方位的“传、帮、带”;2009 年深圳市民政局推出“两层式、结合间接与直接督导”的间接模式,完善深圳督导人才体系,见图8、图9。[13-14]同时,深圳颁布《深圳市社工督导人员工作职责手册》等文件[15],对督导人才资历的要求与筛选标准也在持续地完善,推进了社工督导的职业化、专业化与制度化。

|

图 8 深圳市社会工作督导数据 |

|

图 9 深圳市社会工作督导体系 |

(四) 社会工作教育界培育本地社工人才

深圳社工人才培育以深圳大学、市社协、市社工学院(这是我国社会建设和社会工作领域首家民办的专业学院)为依托,开展了社工教育培训。其主要课程体系有:社工行为的规范化制度化培训,促进社工能力建设;一线社工上岗和继续教育培训,推动社工专业化队伍建设;机构管理人员培训,提高行业行政管理水平;以培训需求为导向、组织绩效改革为目标,开展行业骨干人才培训。

(五) 媒体大力宣传社会工作

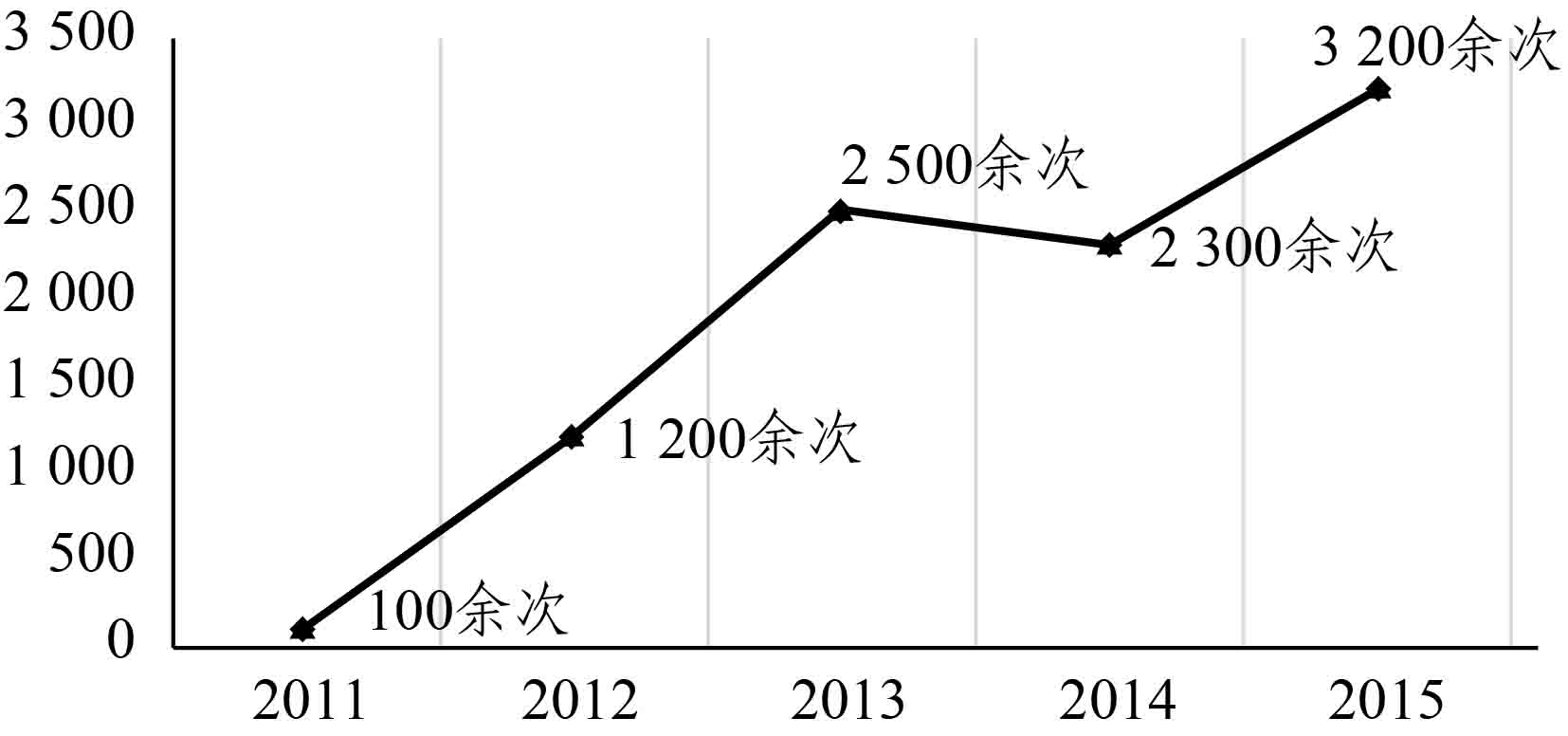

深圳社工之所以能够获得社会的接纳与认同,与媒体的大力支持密不可分。各种媒体以社工宣传周、中国公益慈善项目展会等大型活动为契机,通过多种方式开展了社工宣传报道。同时,社工机构在每家社区服务中心任命宣传专员,通过信息群建立日常沟通机制,共享媒体报道渠道。此外,中央电视台、中国社会工作、南方都市报等十余家主流媒体对深圳社工做了大量的宣传报道,见图10,有效树立了社工助人形象与专业地位,促进了大众对社工的广泛认同。

|

图 10 深圳市历年社会工作相关新闻报道数量⑧ |

(六) 企业(含基金会)以资金支持社会工作

在深圳社工发展中,各类企业(含基金会)发挥了重要的作用。深圳市慈善会和企业联手采取“冠名基金”战略慈善发展模式(2015年已拥有105家冠名基金),⑨培育多个深入民心的品牌慈善项目。如今,各类企业、基金会已成为深圳公益生态系统中的一环,以资助为纽带,将资助和筹款相结合,与社工机构、民间公益组织、社会创新家、媒体、学校等形成多样化合作关系,持续开展社区建设、创新教育、助老、助残、助学等慈善公益活动,推动了社工机构与专业服务发展。

(七) 国(境)外学术团体对社会工作国际化的影响

深圳凭借其独特的地理位置优势,不断与中国港澳特区积极沟通,合作开展社工服务。比如聘请香港督导以督导或顾问形式助力社工发展,组织深圳社工积极走出去,赴中国港澳特区进行驻点学习。同时,2008年和2010年深圳两次召开国际论坛,邀请世界多国专家学者开展主题演讲、沙龙讨论等,实现了各国先进社工理念、模式的交流融合,为深圳社工学习和借鉴国际经验、完善本土社工制度与政策、推进社工专业化职业化发展注入了动力。[16]2017年,深圳将承办国际社工联合会(IFSW)亚太区会议,这是中国首次承办世界性的社工领域大会,将为深圳社工展示成效、加强与世界各国的联系搭建平台,开启了深圳社工国际化的创新实践。

四、深圳社会工作发展的反思与展望(一) 反思

通过多元建构,深圳社工在嵌入性发展背景下取得了显著的成绩,但在“深圳速度”的发展中也遇到较大的问题。在这些问题中,既有我国社工行业发展的共识性问题,也有深圳社工发展的特殊性问题。

1. 社会工作专业化职业化有待加强

深圳社工专业化职业化存在的共识性问题有三个。一是社工实务能力培养欠缺。在高校社工教学与在职社工培训中普遍存在注重理论研究、欠缺实践的问题,这就要求我们在进行社工教育时,必须切实增强社工的实务能力。二是实务工作者的理论研究能力不足。多数实务工作者探索出了独特的服务模式,但欠缺经验模式的提升,这就要求实务工作者和学术研究者形成工作团队,促使两者在实务、理论方面形成良性互动。三是社工行业人才流失较为严重。深圳社工的高速发展,使得人才需求量大增,但因薪酬待遇较低、职业发展空间受限及社工行政化等因素,致使人才流失问题严重。这就要求政府逐步完善社工购买机制,提高薪资待遇,加强舆论宣传。同时,社工也应从自身做起,努力提高行业认知度和公众接受度,为行业的发展营造良好的社会氛围。

2. 社会工作的购买与管理体制有待改革

在社工发展初期,深圳采用了“政府主导、民间运作”发展模式,即社工在嵌入行政化服务中自上而下开展工作,致使政府与社工的地位不平等;同时社工岗位面临着多个行政性“上司”与多头管理。此种购买与管理方式导致了社工行政化趋势,增加了社工的工作量,影响了其服务质量与社会认同。此外,在政府购买服务中,诸多社工机构过分依赖政府,自身的管理能力与创新能力亟待提升。因此,如何协助社工机构在嵌入性发展下保持专业独立性,并在提升自身的能力建设中与政府等多主体达成互构、融合与创新,是亟待解决的问题。

3. 嵌入性发展下社会工作专业性遭遇挑战

自2016年4月起,深圳社区服务中心统一更名为社区党群服务中心,即在社区党委的领导下,整合各方力量开展社区服务。社区服务中心中加入中国共产党的领导,是深圳社工本土化中的一项融合创新与职业地位提升的标志,也是社工成功嵌入本土社会服务的一个重要体现。但此种嵌入不可避免地会受到原有街区治理秩序的影响,产生“政治嵌入”或者“体制嵌入”[17],使得社工面临的行政工作增加、专业独立性受限。在党的领导下社工如何坚持自己的专业特色,保持自己的专业性与对专业热情,应引起关注。

(二) 展望

在对深圳社工历程的回顾、经验总结与反思中,我们深信,深圳社工将以更加积极的心态迎接未来的机遇与挑战。展望未来,深圳社会工作可以在三个方面寻求发展。

1. 继续拓展服务领域,推动社会工作核心化嵌入

深圳社工在嵌入本土社会服务中,已面向老人、残疾人、青少年、妇女儿童、劳务工、病患者及家属、禁毒人士等14个领域开展服务,嵌入领域不断扩大。但随着经济的发展,会出现一批新增加的、被排斥出经济转型主流的新边缘人群,[18]社工应及时把握这些“新边缘”群体的需求,继续拓展新的服务领域,不断推进社会工作向核心化嵌入领域发展。

2. 深入加强多方合作,促使社会工作深层化嵌入

在原有的政府主导与政校社企媒外六方联动的发展模式下,继续加强社工与各持份者的合作,形成社工在各领域的深度嵌入,实现社工与各持份者之间“合作式发展”,促进彼此间的相互渗透、融合与创新,推动深圳社工深度嵌入本土社会服务体系。

3. 提升专业化水平,实现社会工作自主化嵌入

社会工作在未来深入嵌入本土社会服务体系中,应不断通过社工教育、培训、督导、评估等方式,提高自身专业化水平,坚守专业价值;同时,在互构性嵌入的相互竞争、相互学习、相互适应、相互改变和自我建构的互动中,[3]社工应保持专业的话语权、自主性,采取有效的服务,改变治理方式来推动社会变革;[19]此外,可采用培育专业人才、提升专业认同度、加强政策制度保障等多种方式,不断提升社工专业化职业化水准,增强深圳社工专业的自信心。

注释:①②⑥⑧⑩ 数据来源于深圳市社会工作者协会编著的内部文献《深圳市社会工作总结报告》(2010—2016年)。

③ 此部分中出现的数据若未单独注释,均出自于深圳市社会工作者协会编著的内部文献《深圳市社会工作总结报告》(2010—2016年)。

④⑦ 数据来源于深圳市社会工作学院2016年编著的内部文献《深圳市社区党群服务中心发展研究报告》。

⑤ 数据通过笔者2016年11月对深圳市社会工作者协会工作人员进行调研访谈时获得。

| [1] | 李晓凤, 黄小凤. 一种" 官民结合”的慈善公益组织探究[J]. 社会工作, 2011(6): 2. |

| [2] | 深圳市委市政府. 关于加强社会工作人才队伍建设 推进社会工作发展的意见[EB/OL]. [2016-10-25]. http://www.sz.gov. cn/szmz/xxgk/ywxx/shxx/zcfg/201110/t20111018_1743928.htm. |

| [3] | 王思斌. 中国社会工作的嵌入性发展[J]. 社会科学战线, 2011(2): 210-212. |

| [4] | 李晓凤. 社会工作实践的发展对中国社会工作教育的挑战及路向[J]. 社会工作, 2008(12): 4. |

| [5] | 李晓凤, 漆志超. 嵌入性发展格局下中国社会工作专业化职业化的探索[J]. 社会工作, 2010(10): 17. |

| [6] | 李晓凤. 学校社会工作[M]. 北京: 中国社会出版社, 2010: 47. |

| [7] | 李晓凤. 企业社会工作" 社区综合发展模式”的运作路径初探[J]. 社会工作, 2012(2): 10. |

| [8] | 深圳市政府. 深圳市社区服务" 十二五”规划[EB/OL]. [2016-02-30]. http://www.sz.gov.cn/zfgb/2012_1/gb776/201202/ t20120222_1809760.htm. |

| [9] | 深圳市民政局. 深圳市社会工作事业发展" 十二五”规划[EB/OL]. [2016-02-09]. http://www.sz.gov.cn/szmz/ xxgk/ywxx/shxx/zcfg/201411/t20141128_2714600.htm. |

| [10] | 深圳市民政局. 深圳市社区服务中心设置运营标准(试行)[EB/OL]. [2016-06-07]. http://www.sz.gov.cn/szmz/ xxgk/ywxx/shxx/zcfg/201110/t20111018_1744115.htm. |

| [11] | 王雅. 700个社区服务中心后年建成[EB/OL]. [2016-02-10]. http://wb.sznews.com/html/2013-12/20/content_2725770.htm. |

| [12] | 李晓凤, 林挺阅, 马瑞民. 社区治理视野下民办社会工作机构的社会创新——以深圳壹基金公益基金会为例[J]. 社会建设, 2015, 03. |

| [13] | 李晓凤, 黄巧文, 马瑞民. 社会工作督导的历史演进及其经验启示[J]. 社会工作与管理, 2015, 6. |

| [14] | 曾伟玲, 叶仕华. 广东社会工作发展报告(2014) [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2014: 10. |

| [15] | 深圳市委市政府. 深圳市社工督导人员工作职责手册[EB/OL]. [2016-04-13]. http://www.sz.gov.cn/szmz/xxgk/ ywxx/shxx/zcfg/201110/t20111018_1744057.htm. |

| [16] | 王冠. 从两岸互动到全球视野: 与国际接轨的深圳社会工作[J]. 中国社会工作, 2015(33). |

| [17] | 熊跃根. 后现代主义与当代社会工作——理论与实践反思[M]// 中国社会工作研究. 北京: 社会科学文献出版社, 2006: 5. |

| [18] | 王思斌. 新常态下积极托底社会政策的建构[J]. 探索与争鸣, 2015, 04: 50-54. DOI: 10.3969/j.issn.1004-2229.2015.03.015. |

| [19] | 朱健刚, 陈安娜. 嵌入中的专业社会工作与街区权力关系——对一个政府购买服务项目的个案分析[J]. 文化纵横, 2013, 03: 15. |

2017, Vol. 17

2017, Vol. 17