2. 山西省晋中市救助管理站,山西 晋中,030600;

3. 山西医科大学第一附属医院,山西 太原,030001

社会工作与管理  2017, Vol. 17 2017, Vol. 17 Issue (3): 26-32. Issue (3): 26-32.

|

第二次全国残疾人抽样调查主要数据公报显示,我国智力残疾人数为554万人,占残疾人总人数的6.68%。[1]本研究以山西X救助管理站(以下简称“救助站”)滞站的流浪智障人员(即走上流浪乞讨道路的智障人员)为研究对象,在被救助站救助后因无法找到其家人而滞留在站的人群。据统计,该救助站年救助总量约3 000人次,其中流浪智障人员10人次。截止到2016年10月,滞站流浪智障人数为40人。①

2010年美国智力与发展性障碍协会(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities,AAIDD)发布智力障碍的新版定义为:智力障碍是一种以智力功能和适应行为都存在显著限制为特征的障碍。[2]尽管如此,不可否认,智障人员仍然有机会可以享有正常人的独立性、生产性、社会统合程度和生活的满意度,发挥他们的社会价值。针对该站内流浪智障人员,救助站出于安全考虑,根据性别对其各安排了一个封闭的生活空间,“吃饭—睡觉/看电视/晒太阳—吃饭”是他们最常见的生活状态。他们基本只能在躯体方面达到相对较好状态,救助站工作人员并没有足够的时间、精力帮助其弥补心理、社会功能等方面的不足。因此,社工运用相关方法介入其中成为必要。

小组工作方法注重通过小组的力量影响个人的转变,在滞站流浪智障人员语言表达不清、所说语言为方言等情况下,充分运用小组的力量进行再社会化,形成群体,解决共同问题便成为非常有效的方式。要提高滞站流浪智障人员的生活质量,就需要使其在身体、心理、社会功能等方面均得到改善,这必然要促使其参与日常生活、锻炼注意力、与他人良好互动等。小组工作方法在融合了个案工作方法、社会工作方法的情况下是可以实现上述目标的。而目前专门针对流浪智障人员的文献较少,只有《关于农村地区智障流浪人员社会救助立法的思考——兼评2009年〈社会救助法(草案)〉》[3]《智障流浪者病无所医背后的医疗福利欠账》[4]《把流浪智障人员当赚钱工具》[5]等。基于此,本研究在该救助站选定9名滞站流浪智障人员作为研究对象,通过小组工作方法的介入,研究改善和提高他们生活质量的方法,在一定程度上弥补在此方面研究的不足。

二、流浪智障人员站内生活的具体表现及原因分析救助站出于安全考虑,根据性别,为现阶段站内流浪智障人员分别安排了一个封闭的生活空间,“吃饭——睡觉/看电视/晒太阳——吃饭”是他们最常见的生活状态;同时社会大众对此类群体也并不接纳,这使得此类群体无论在自理能力、人际交往、娱乐活动参与等方面均呈现出较差的状态,生活质量整体偏低。

(一)滞站流浪智障人员站内生活的具体表现

生活质量(quality of life)会影响个体在躯体、心理、社会功能等方面的状态。对生活质量的衡量也涉及躯体功能、心理功能、社会功能、物质生活四个维度,每个维度中包含多项指标。[6]本文仅选择了适合滞站流浪智障人员的指标进行介入研究。笔者通过与研究对象接触、对其日常生活观察以及与长期负责他们生活起居的工作人员沟通、了解,整理出了研究对象的基本情况,如表1所示。

| 表 1 9名流浪智障人员基本情况 |

从表1中可以看出:(1)躯体功能方面,有6人只能部分自理;(2)心理功能方面,有7人记忆力较差,有4人感觉周围的人对其不大尊重;(3)社会功能方面,有3人社会支持功能较差,有4人社会支持功能一般,有6人人际交往情况较差,此外,娱乐活动方面,站内每年仅组织1~2次,志愿服务活动也仅局限于演出类,这是他们所不关心的。流浪智障人员在滞留救助站内的封闭生活中,所接触的人员仅限于滞站人员、站内职工以及偶尔到站慰问的志愿者。他们的生活质量整体处于非常低的水平。

(二)原因分析

1. 滞站流浪智障人员所在环境的限制

滞站流浪智障人员的学习能力、概念化技能、社会技能、实践技能均低于常人,正因如此,他们再次走上流浪道路的可能性较大,而重新回到家乡的机会相对较小。救助站出于安全考虑,将他们置于相对封闭的环境,这与智障人士的服务理念——正常化理念相背离。滞站智障人员没有正常化的生活条件,没有每日活动或工作的地方;不会参与到社区生活中;与非智障者互动的机会也很有限;更不会有自己的经济来源。这对其生活质量的改善起到非常大的限制作用。长期无所事事的生活环境也增长了他们的惰性,逐渐降低了其对生活的要求,他们满足于安逸的生活现状。

2. 救助站职工提供给滞站流浪智障人员的支持和机会很少

专业助残机构的任务在于运用专业资源和创意去支持滞站流浪智障人员的生活品质,使他们享有正常人的独立性、生产性、生活满意度和社会统合程度(残障者和非残障者共同生活在共同的社区里,彼此互动,共享资源)。[7]救助站职工因面临需救助对象较多、而人力资源有限的情况,没有足够的时间和精力去帮助滞站流浪智障人员改变。

3. 滞站流浪智障人员获得的社会支持很少

社会上多数人不能正确对待滞站流浪智障人员,他们能得到的资源少之又少。无论是智障人员的家人还是其他社会成员,都只是认为智障人士是社会的弱势群体,对他们持悲悯和同情的态度,但是并未向其提供足够的资源,充分发挥他们自身的优势。

三、小组工作方法介入滞站流浪智障人员生活质量提升的实践小组是一个有机体,任何有机体都有一个动态的变化过程,呈现出一种顺序且连续的变化模式。[8]小组工作方法注重通过小组的力量影响个人的转变,在小组进行过程中,小组成员会用不同的参照架构来感受和指导行为,运用小组的力量协助流浪智障人员进行再社会化、解决共同的问题成为非常有效的方式。

(一)计划阶段

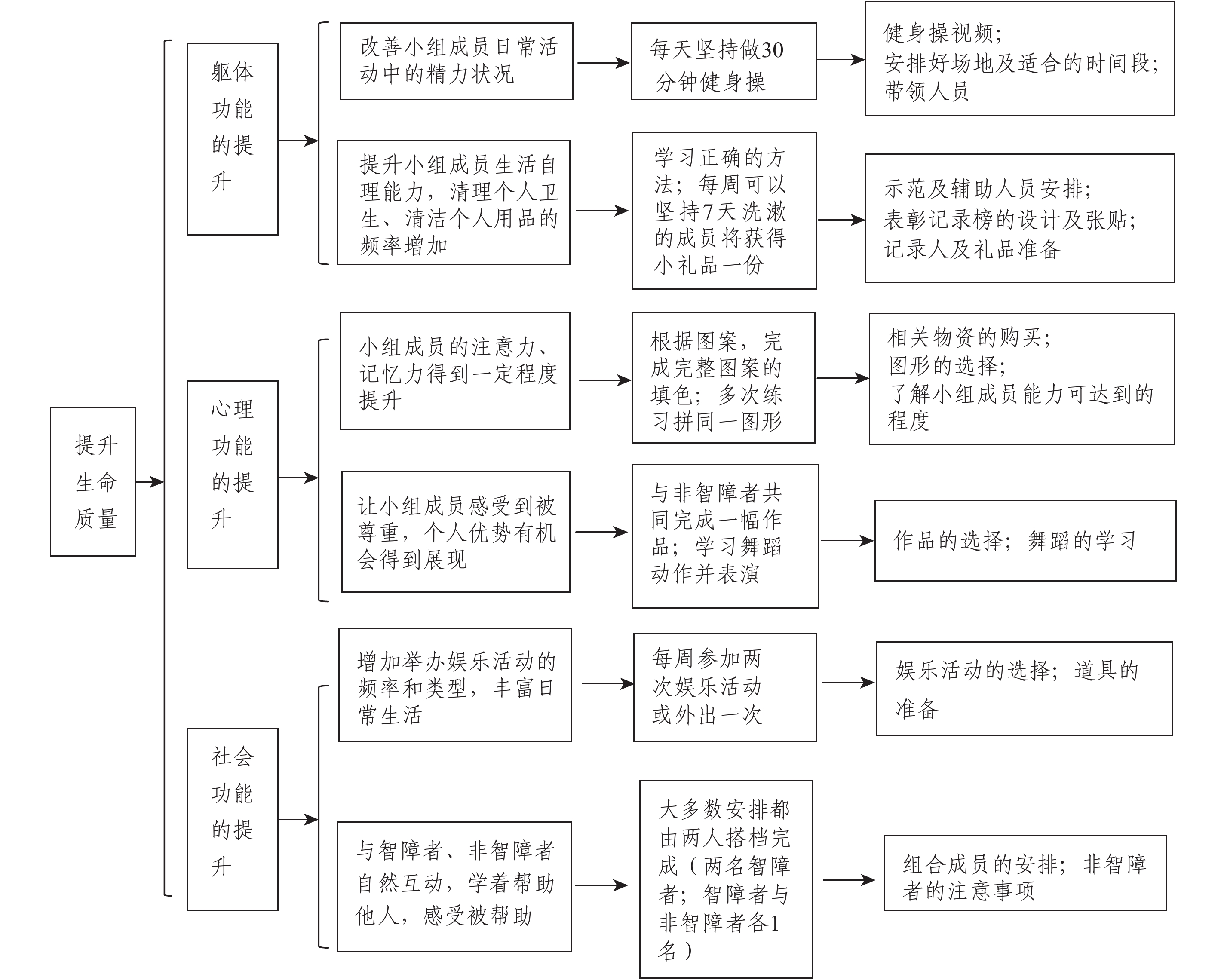

好的计划是一个小组成功的前提,社工在此阶段会建立恰当的目标,选择、招募、吸纳合适的小组成员,准备好相应工作程序,创造良好的环境,促进小组的顺利开展。本小组结合滞站智障人员的实际情况,订立如下小组目标。(1)躯体功能方面:通过模仿、练习、物质刺激的方式,使得小组成员相互监督,增加清理个人卫生、清洁个人用品的频率,提高生活自理能力;通过组织锻炼的方式,帮助其逐步摆脱无所事事的生活方式,使其精神面貌略有改善。(2)心理功能方面:通过鲜艳的颜色等,引导其参与、体验一些不一样的事情,通过反复强化、刺激等,促使其注意力、记忆力得到一定程度的锻炼,丰富其学习生活;通过站内职工、志愿者等与小组成员的正常交流、互动,与其共同完成一些事情,让其感受到被尊重,同时挖掘和发展他们自身的优势,让其感受到自身价值。(3)社会功能方面:通过创造条件,让小组成员间有更多互动及参加娱乐活动的机会,学会相互帮助,促使其社会性得到发展。具体小组服务计划如图1所示。

|

图 1 小组服务计划 |

(二)开始阶段

在此阶段,适当引导小组成员明确小组目标和程序,相互间建立起良好的关系,在小组环节中相互合作、帮助,对小组目标的达成起到非常关键的促进作用。

1. 介绍成员

社工在此阶段需要帮助成员互相感到舒适。社工可以通过示范,向成员流露他所关心的事物、兴趣和期望,通过相互分享,促进相互影响,同时遵循个别化原则,以尊重的态度回应个别成员的需要。[9]170-176滞站的流浪智障人员在社工引导相互介绍的过程中,并不能完全理解社工的意思,社工和救助站工作人员便亲自示范,促进小组成员理解。比如,社工邀请站内职工孔某时,孔某站起来自我介绍,并做了个抱拳的动作作为自己的标志性动作,组员E听到社工邀请自己时,就会站起来,同时还做一个敬礼的动作。这样的方式让小组成员感到非常自在,他们感受到自己和站内职工是一样的,自尊感也会有所上升。

2. 小组目标确立

小组目标并非不可改变,社会工作者在更了解小组成员的特点和需要后,可以考虑他们的看法并做一些必要的修改。本研究中小组大目标未做大的变动,具体节次的小目标结合小组成员的特点做了多次修改。如其中加强社会功能的一节活动中,确立“学会健身操,并能在每天的固定时间做操锻炼”为目标之一;但因了解到学会一套健身操对此类小组成员几乎是不可能的,便将目标调整为“每天练习健身操中的一个动作”。

3. 订立契约

因小组成员本身的特殊性,本研究中尽量结合成员们已经习惯的生活作息,与成员们订立了口头契约:每周二上午9点至11点聚会;每次聚会安排一定的家庭作业,并在日常生活中督促大家及时完成;社工会在聚会时为大家准备小礼品,作为完成作业的奖励。契约尽可能结合小组成员自身的特点,考虑到他们可接受的程度和方式。

(三)中期阶段

小组中期是小组和个人目标达成的关键时期,小组和个人的需求都要在这一时期获得满足,社工需要维持小组成员间形成良好的互动模式,协助小组成员实现他们的目标,获得新的认知,调控和评估小组的进步。

1. 为小组聚会做准备

为满足小组及其成员的需求,保证小组内容在小组成员可接受的能力范围内,同时又能达到促进小组成员成长、提升其生命质量的目的,社工为每一次小组聚会制定了目标,并设计了可以达到这些目标的方法。[9]177-190

相对于智障人士来讲,滞站流浪智障人员更为特殊,社工没有办法将其置于自然的环境(社区)中,体验、运用社区的资源,只能选择在现有环境(相对封闭的救助站)中帮助其成长和改变,让每一次互动都有更多非智障人士参与;保持有节奏的生活,使智障人员在有固定居住地、活动地的同时,也有自己的娱乐场地、学习场地;与救助站内职工、护工等协商,希望工作人员注意与智障人员的相处方式、称呼方式,在互动过程中称赞他们,对他们使用礼貌用语,让他们在潜移默化中学习。

2. 沟通和互动模式

团体成员通过沟通,才能达成共识、建立互信、协调行动,为团体目标的完成而共谋策略。同时,在团体中,成员间的沟通往往是多方面的,每位成员不止跟一个人交换意见、表达看法,也因此会形成不同的沟通模式。通常有两种沟通模式:领导者中心模式及团体中心模式。[10]135-136

在滞站流浪智障人员小组中,尽管社工会引导、把控着小组进程,但仍然比较重视小组成员的参与和互动,多数时候以两两互动的方式进行,邻近成员给予力所能及的帮助,如“选择同类型的小图案拼出一个圆形”,会由能力相对好的成员与能力差一些的成员两人共同完成。同时社工会设置一些团体类的小游戏,让组员学着集体参与,相互合作,如“传球游戏,所有成员要保证球始终不落地”,所有成员在这个过程中不断感受这个游戏的玩法及相互配合的乐趣。因此,在针对滞站流浪智障人员小组中,为促进其各方面能力的提升,社工基本采用的是团体中心模式。

3. 按小组计划执行

(1)躯体功能。新行为主义学派提出的“社会学习理论”认为,人类行为既不是单纯地取决于内力驱动,也不是单纯地被环境摆布。人有自己独特的认知过程,他们不但参与行为模式的形成,而且可以参与人格的形成和保持;会观察他人由于某项特定行为而被奖赏或惩罚而选择自己的行为。[11]432-433在针对滞站流浪智障人员躯体功能改善—生活自理提升方面,社工一方面安排工作人员带着大家共同按步骤洗碗、刷牙;另一方面对完成较好的成员给予奖励,以此刺激其选择学习并努力做好。

人的行为大都决定于先前行为的后果,而先前行为的后果起到激励作用。这就是强化的作用,后果不同,强化的性质也不同。正增强的出现决定了行为者对所做行为的选择。在结合前述模仿学习的同时,社工还采用了刺激—反应的模式,每天认真洗漱的成员将会获得自己的一个大头贴并贴在居住区的榜单上,每周累积够7个后,会获得自己喜欢的小零食一份。

(2)心理功能。人的记忆存在遗忘曲线效应,即遗忘的速率开始很快,随着时间的推移,遗忘的速率越来越慢,呈负加速形。因此,为了取得良好的记忆效果,要做到及时复习,以达到事半功倍的效果。[11]44-45滞站流浪智障人员记忆力差、注意力集中时间短暂、接受新知识能力差,社工根据其自身特点,选择了一些基本颜色(红、黄、绿),让成员先学着认识与分辨,同时让他们进行看图填色,并每周重新认识、练习一次,通过这种方式让他们在学着认识基本颜色的同时,逐步完成一幅完整的作品,增加他们的成就感、价值感。

优势视角相信人是可以改变的,每个人都有独特的力量和资源。Saleebey认为每个个人、群体、家庭和社区都具有能力;每个个体、群体和社区都需要获得真诚的对待,他们的成长和改变没有上限。[12]滞站流浪智障成员也有自己的优势,只是需要社工去挖掘和培养。比如,组员B是个非常善于模仿的人,社工就刻意安排其经常展示一些他新学到的动作;组员G的肢体动作、节奏感非常强,社工便抽出一些时间教她学习,并安排她参加节目表演等,以此逐渐增强其自信心。

(3)社会功能。小组动力学认为,团体中同伴的力量能以强而有力的方式影响人们的态度、看法、感情和行为;当我们在协助团体成员成长或改变的时候,强调用个人或团体的力量比只注重改正他的缺点更为有效。小组中将充分发挥团体的力量,鼓励他们相互帮助,相互学习,共同成长。小组成员的行为等也将随着对其他组员及工作者的行为等发生转变。[10]56本研究中的小组成员独立完成事情的能力较差,也不善于帮助他人,甚至有些成员过于以自我为中心,也缺乏参与团体协作的机会与能力。因此,社工在每次聚会中基本都会安排智障者与非智障者或是智障者与智障者为一组,相互帮助,让智障者观察非智障者的行为方式,进而理解相关环节的操作方式及意义。如在某丢沙包游戏中,在非智障者的带领下,智障组员逐渐学会参与其中并相互配合,同时一些年轻的组员会将自己得到的小奖励赠予年长的组员。

4. 调控和检讨小组的进度

调控和检讨总是同步进行的,这是从小组成员执行计划中的任务时,取得有关进度的反馈过程。反馈的内容可以集中在小组的任务上,或社会情绪方面,这些都有助于社工和小组成员评估所取得的进步。[9]189本研究所采用的反馈主要是通过照顾滞站流浪智障人员生活起居的护工、救助站内职工的观察以及社工的观察而获得。也正是因反馈工作的定期进行,社工才能及时调整目标过高、环节设置过难的问题,并加大了奖励的幅度,促使小组成员不断成长和进步。

(四)结束期

结束期通常会有两项基本任务:一是维持变化和运用学习的技能,即形成信心,帮助案主体验改变后的正面结果,寻求他人的支持,帮助维持在案主身上已经产生的变化等;二是处理有关结束期的感受等。[9]193对于本研究中所涉及到的小组,因他们长期滞留在救助站内,不存在离别情绪的处理,所以社工将重点工作放在了帮助他们维持变化和运用学习的技能方面,主要采用了寻求站内职工支持的方式,让他们能继续定期肯定、激励他们坚持培养良好的行为习惯,每天护工抽出半个小时的时间带着他们做操锻炼,定期带着他们做一些小的娱乐活动等。

(五)评估与反思

因小组成员的特殊性,社工采用了比较简单的方法进行了小组效果的评估,如小组成员的变化、小组成员获得奖励的次数、小组成员与社工的互动情况、参与小组聚会的意愿、过程记录表、救助站职工的观察和反馈等。

1. 结果评估

(1)躯体功能方面。组员B的逐渐转变。B最初几乎每天都是懒洋洋的状态,在小组聚会中也时刻需要社工的督促,但在中后期的几次聚会中社工发现B完成某些作品如“按图填色”时非常积极;又如在“滚球过门”热身小游戏中,B更是积极带动其他成员参与其中。组员C的家庭作业做得非常好,可以坚持洗漱,每次在得到奖励时都非常开心地向他人炫耀。

(2)心理功能方面。在众多小组成员中,组员I和H的变化是比较明显的,尤其是H,在社工的不断引导下,基本可以看着图形,选择出对应的彩笔进行涂色。B对数字的认识有所增加。不过,相对于提高注意力和记忆力方面来说,此部分的小组活动对于自尊心、自信心的建立效果会更好一些,尤其在组员C和G身上效果更加显著,他们由最初的羞涩转变为可以大方地站在众人面前表演。

(3)社会功能方面。比较明显的变化是小组成员由最初的不知道如何进行团体游戏到后期的相互配合达到一个较好的状态,而且在聚会过程中可以像非智障者一样正常互动,主动去帮助他人完成小组任务。

2. 过程评估

在针对滞站流浪智障人员的介入过程中,社工更多调动的是小组成员自身的力量,通过他们的互动、互助,再加以外部的鼓励和正面强化,促进小组成员躯体功能、心理功能、社会功能的改善,进而促进其生活质量的提升。同时,在介入过程中,观察记录表也是非常重要的一环,通过观察员的记录和反馈,社工及时调整小组方案和目标,使之符合小组成员的需求,又能保持他们的积极性。

组员C非常活泼好动,健身操环节更是非常活跃,很好地调动了活动气氛。组员D和E的听力及语言能力均有障碍,对主持人所说的话基本不能理解,只能通过模仿、指引来帮助其理解。组员G的理解能力尚可,比较擅长运动,健身操学习也非常好,跳的也很好,肢体动作较丰富。组员B相对较懒一些,不愿动,需工作人员时刻督促。(观察员记录)

可以看到,运用小组社会工作方法介入滞站流浪智障人员生活质量提升还是可行的,他们需要团体互动的机会和平台,他们也有自己的潜能和优势,在外界的干预下,他们各方面的功能可以得到一定程度的提升。

四、建议与思考(一)救助管理机构软硬件设施的完善

现阶段救助管理站各项设施不健全或未被合理利用,在一定程度上限制了受助人员生活质量的提升。结合前文所述,救助管理机构可尝试开辟室外活动场所,甚至开辟“小菜园”等类似场所,让流浪智障人员可以享有正常化的生活条件,参与到实际生活当中。对于已有功能设施,如“篮球场”“音乐室”等,救助站工作人员可尝试带领受助人员去合理利用这些资源,而不是任由其空置。当然,因为群体的特殊性,硬件设施需做一定的改善,以满足其实际需求。

救助管理机构可尝试引入专业社会力量,加大政府购买社会服务的力度,鼓励通过专业方法为此类人群提供专业化服务;在现有条件无法满足需求的情况下,可鼓励站内职工学习相关专业服务方法,结合他们自身的特点,开展相应服务。

救助管理机构需进一步加大外出巡逻的力度,及时发现此类群体,甄别身份,使其正常享有现有的社会保障措施,如把他纳入当地的特困人员当中,促使其与更多人接触,实现与非智障者自然地互动。

回归家庭也是提升生活质量方面很重要的一块。救助管理机构需采用多样化的寻亲方式,尽可能帮助其落实户籍,以使他们能够享受医保、五保供养、低保等保障性政策。

(二)社工自身专业化水平的提升

成人智力障碍者因自身语言表达能力、理解能力等的限制,社工在与其互动过程中会存在一些障碍,对服务成效产生了一定的负面影响。但智障人员相互之间会沟通得很好,至少能了解彼此的意思。这就需要社会工作者在掌握专业服务技巧的同时,学着去了解他们的特点,明白他们的行为所表示的意义,不断提高自身素质,以便更有针对性、更有效地提供服务。

(三)理念的转变

在很多人看来,智障人士是不正常的,什么都做不了,对其做太多的努力是没有作用的,家人放弃、邻居鄙视,智障人员又得走上流浪等道路,而机构(救助站等福利机构)对如何与他们相处、协助他们改善自身状况也并不清晰,这也间接导致他们的情况愈加严重。因此,政府、专业机构等需加大相关方面的宣传和倡导,如可组织开放性的社会化活动,让智障人员走出去,促使其与更多社会力量互动起来,改善他们的适应能力;同时,也需传授更多与智障人士相处的方式、方法,促进其融入社会,提高其生活质量。[13-15]

救助管理机构较侧重于受助人员基本生活需求的满足,而社会工作等社会组织则较侧重于精神层面的服务、个人潜能的开发等,因此,双方具有一定的互补性,希望有更多的救助管理机构能够突破以往的工作模式和工作理念,引入社工服务,促进受助人员综合生活质量的提升。

注释:①2016年8月通过在X救助站调研访谈取得相关数据。

| [1] | 中国国家统计局. 第二次全国残疾人抽样调查结果正式发布[EB/OL]. (2006-12-05). http://www.stats.gov.cn/tjclt/200612/ t20061205-16908.html. |

| [2] | 冬雪. 美国智力障碍定义的演变及其启示[J]. 中国特殊教育, 2011(5): 35. |

| [3] | 王全兴, 唐伟森. 关于农村地区智障流浪人员社会救助立法的思考——兼评2009年《社会救助法(草案)》[J]. 学习与实践, 2012(6). |

| [4] | 晓康. 智障流浪者病无所医背后的医疗福利欠账[N]. 健康报, 2001-8-11(5). |

| [5] | 刘德华. 把流浪智障人员当赚钱工具[N]. 检察日报, 2001-07-23(02). |

| [6] | 张作记. 行为医学量表手册[M]. 北京:中华医学电子音像出版社, 2005: 83-89. |

| [7] | 郝欢欢. 小组工作方法介入智障人士人际交往的一项行动研究—— 以西安慧灵智障人士服务工作站实践为例[D]. 西安: 陕西师范大学, 2013: 6. |

| [8] | 赵芳. 小组社会工作理论与技术[M]. 上海: 华东理工大学出版社, 2015: 128. |

| [9] | 何洁云, 谢万恒. 社会工作实践——小组工作[M]. 香港: 香港理工大学应用社会科学系, 2002. |

| [10] | 李郁文. 团体动力学——群体动力的理论、实务与研究[M]. 台北: 桂冠图书股份有限公司, 2008. |

| [11] | 郭念峰. 心理咨询师(基础知识)[M]. 北京: 民族出版社, 2012. |

| [12] | 李宁. 优势视角下的小组工作初探[J]. 社会研究, 2015: 34. |

| [13] | 王杰. 冲突管理: 深化小组工作实务的策略反思[J]. 社会工作与管理, 2017, 17(1): 52-57. |

| [14] | 汪集锋. 小组工作在儿童福利机构中的实例研究——以GC儿童福利院为例[J]. 社会工作与管理, 2016, 16(2): 26-30. |

| [15] | 刘风, 谢鹏芳, 谢娟, 等. 回归与发展: 流浪精神病人的救助对策研究——基于C市流浪精神病人的现状调查[J]. 社会工作与管理, 2016, 16(3): 65-71. |