近年来,我国社会工作进入快速发展的阶段,不仅民办社工机构的数量大大增加,而且从事社会工作专业服务的人数也在不断增长,到2016年底,全国民办社工机构已达5 880余家,从事社会工作专业服务的人才数量已超过76万人。[1]在这样的环境下,无论社工机构的发展还是专业人才队伍的培养,都需要培育一支能够引领社会工作专业服务的督导队伍。特别是,2012年中央组织部、民政部等19部委联合发布的《社会工作专业人才队伍建设中长期规划(2011—2020年)》明确提出了到2020年我国将培养8万名社会工作专业督导人才的目标。很显然,社会工作专业督导人才的培养已成为我国社会工作发展中迫在眉睫、急需解决的重要难题之一,它将直接影响我国社会工作职业化和专业化的发展进程。

虽然目前国内对社会工作机构督导的岗位设置、督导者的资格认证标准尚未有定论,但随着民办社工机构的不断增加和社会工作人才队伍的逐步扩大,各地已经先后开始了社会工作专业督导人才培养的工作,包括社工机构督导的培训和督导岗位的设置等。例如,深圳市采取的是从社工机构一线优秀社会工作者中选拔的方法,分级设置督导助理、初级督导和中级督导三个层次;四川省拟定的专业督导人才培养方案与深圳市相似,只是把社工机构督导分为了初级、中级和高级三个层次。尽管不同的城市和地区做了许多积极有益的探索,也几乎都采取了分级培育督导人才的方式,但对本土机构督导的层次和功能定位却始终模糊不清。这种状况将导致督导的培育与实际工作相脱节,阻碍我国本土督导人才的培养,甚至还可能出现机构中不同层级的督导职能重叠、人才资源浪费等问题。

本土机构督导到底有哪些功能?如何进行分层设置?本文将针对本土社工机构督导培养的这些核心问题开展研究,以期为本土社工机构督导的层次和功能的合理设置提供可供参考的依据,为我国本土社工机构专业督导人才的培养提供有益的指引,促进我国本土社会工作的职业化和专业化发展。

二、西方社会工作督导功能文献回顾有关社会工作督导的功能,西方社会工作者在督导实践中已有探索,最为熟知的、也是最常见的分类是根据社会工作督导的主要任务将其划分为行政督导、教育督导和支持督导。[2]相应地,行政功能、教育功能和支持功能也被称为督导的三大传统功能。行政功能是指服务任务分配和安排方面的指导,教育功能是指服务技巧和方法方面的指导,支持功能则是指情感关怀和支持方面的指导。[3]值得注意的是,尽管督导三大功能说在西方机构督导的发展过程中产生了重要影响并得到了广泛认可,但在20世纪80年代之后,西方社会工作学者一直试图突破三大功能说的限制。有学者认为,社会工作督导具有行政功能、支持功能、发展功能和调节功能,即在传统的三大功能之上再从行政功能中细分出人事调节的功能。[4]而有的学者则直接指出,社会工作督导其实只具备两种功能——行政功能和临床功能,即服务任务的组织和服务技能的提升,至于情感支持,并不是一个独立的社会工作督导功能,而是协助督导行政功能和临床功能实现的手段。[2][5]显然,在西方社会工作者的眼里,之所以在社会工作机构中设置督导,其目的是为了帮助社会工作者提高专业服务的品质,它通常涉及两大方面内容:服务任务的组织和服务技能的提升。

20世纪90年代后期兴起的社工机构督导功能的三角模型说(a triangulated model of supervisory functions)认为,社会工作督导实际发挥的是管理服务输送、关注实践者工作和促进实践者专业发展三项功能。“管理服务输送”功能是协助机构落实自身制定的规定和协议以及相关政策、法律法规等,是对服务的质量和数量的基本保障;关注实践者工作和促进实践者专业发展的功能是鼓励督导者与被督导者一起对帮助服务对象的实践工作进行不断反思和探讨,确保服务的品质以及专业的可持续性发展。[6]这三项功能之间互相影响、相互促进,一起构成相互支撑的一个三角形。[7]更为重要的是,这三项功能将督导过程的直接参与者(督导者、被督导者)与服务使用者(服务对象)相互连接在一起。[8]从更广的视角来看,督导过程不仅是督导者与社会工作者之间二元互动的过程,而且是一种同时涉及社工机构、督导者、社会工作者以及服务对象之间的多面向的互动过程,需要在具体的文化处境中对督导的功能、特征、关系等要素进行探究。[9]由此可见,作为社会工作专业服务品质保障的督导不仅需要关注服务任务的组织和服务技能的提升等直接的专业服务指导,同时还需要关注社会工作者的专业发展和社工机构的运行管理等间接的专业服务指导。

不论以何种视角对社会工作督导的功能进行探讨,西方社会工作督导的功能都是随着社会工作专业化和职业化发展而不断变化的。例如,在慈善组织会社时期,督导者通过分配、委派志愿者工作任务,主要发挥着行政管理功能;到20世纪初,督导者开始对新入职的社会工作者进行指导和培训,发挥着教育功能。[10]之后,因为受到精神分析思潮的影响,社会工作督导被视为“治疗过程”,关注督导者与被督导者之间治疗关系的建立。[11]50-85到了20世纪80年代,由于受管理主义的影响,社会工作督导的焦点转向了工作任务的布置和成效的管理,行政管理再次成为督导的主要功能。[11]87当然,不同的国家对社会工作督导的功能也会有不同认识,如在英国,行政的功能比较受重视,在瑞典,支持的功能受到青睐,在美国,临床教育的功能更为人们所关注。[12]不过,通常而言,督导过程更多的是督导者与被督导者两人之间的互动,需要处理的是服务任务的组织和服务技能的提升等方面的议题。[13]由于西方社会工作督导的实践常常安排在机构内,因此也就会呈现出浓厚的行政或者管理的色彩。[14]

通过以上对西方社会工作督导功能论述的简短回顾可以发现,西方社会工作督导功能与其所处的实践处境和专业发展阶段是密不可分的。西方社会工作机构督导多是关注机构内部的事物,注重服务如何输送和落实,对督导的定位比较清晰——行政管理层面落实工作任务和管理服务成效;临床层面提升专业技术和保障服务质量。因而,西方社会工作学者多是从督导者的职责、任务和角色出发去讨论督导功能的,无需从社会工作机构的实践处境中讨论社工机构督导的层次问题。而这一点恰恰是我国本土实践的特点,我国社会工作的发展状况和选择的路径与西方不同,社会工作机构的发展与实务场景的连接非常紧密,在各地督导的实践中,已经出现了对督导分层的要求。这样,对本土社工机构督导的功能探究就需要与督导的分层结合起来,将社工机构督导置于本土社会工作机构发展的实际处境中,探索我国本土社工机构督导的内在逻辑。

三、项目化和场景化:本土社会工作专业服务的推进方式对于中国本土社会工作的发展来说,2006年是一个重要的年份,它开启了我国社会工作专业化和职业化的发展。在这一年,中共中央召开了十六届六中全会,做出了建设宏大的社会工作人才队伍的战略部署;同年12月,“全国民政系统社会工作人才队伍建设推进会”在深圳举行,之后,深圳市被列为社会工作制度试点城市,率先试行“政府购买,民间运作”的社会工作专业服务推进方式。[15]在试点初期,深圳市采取的是“岗位购买”的方式,首先推动社工机构的创办,由社工机构负责社会工作专业人才的招募和专业服务的管理;[16]然后,以每人每年6万元的价格向社工机构购买社会工作专业服务。这样,机构的社会工作者就被派遣到相应的购买岗位上从事社会工作专业服务。不过,这种“岗位购买”方式遭到很多人的批评,认为其不仅缺乏激励机制,干好干坏都一样,而且还使社工机构缺乏自身运行的费用,无力开拓社会工作专业服务。[17-18]正是因为如此,香港和国外一些发达国家和地区的“项目购买”推进方式的经验受到国内社会工作者的青睐。[19-20]深圳市从2008年起逐渐尝试“项目购买”的推进方式,特别是2014年《南方都市报》对政府“岗位购买”存在的问题进行了报道,总结了广州市“项目购买”的成功经验。这促使深圳市民政局和财政委员会在2015年7月联合发布关于征求《政府购买社会工作服务实施办法(征求意见稿)》的通知,明确提出以“项目购买为主、岗位购买为辅”的社会工作专业服务推进政策。[16]深圳市对社会工作专业服务推进方式的探索以及对“项目购买”政策的推崇为其他城市和地区的试点工作提供了很好的示范作用,使得项目化服务成为我国社会工作专业服务推进的主要方式。

运用项目化推进社会工作专业服务有其自身的要求,它通常涉及项目运营中的重要三方:出资方、服务方和受益方,这三方中任何一方的变动都会影响其他两方,它们一起构成相互支撑的三角关系。出资方通常是指政府相关的部门,他们提供打包的服务项目;服务方是指社会工作者,他们承接了项目之后,需要针对服务对象开展专业服务;受益方是指服务对象,他们接受来自政府打包购买并且由社会工作者实施的专业服务。项目运营中这三方关系的平衡需要借助社工机构来实现;也就是说,本土社工机构在专业服务的推进过程中需要处理好政府出资方、社工服务方和服务对象受益方三者之间的关系,不仅要让受益方觉得有效,问题能够得到解决,还能够保证出资方觉得有用,有社会工作专业自己的特色,当然,也需要让服务方觉得有力,能够发挥自己的专业特长;否则,本土社工机构的发展就会受到影响,甚至出现困难。相应地,本土社工机构的督导也就具有了协助本土社工机构与政府出资方、社工服务方和服务对象受益方交流的任务。

除了项目化服务的特点之外,中国本土社会工作专业服务的发展还采取了试点推进的方式。2007年,民政部开始启动第一批社会工作人才队伍建设试点工作,在全国范围内确定了75个区(县、市)和90个单位作为社会工作人才队伍建设的试点。[21]2009年,民政部又批准了全国第二批社会工作人才队伍建设试点,参与试点的增加到88个区(县、市)和170个单位。[21]民政部的这些社会工作人才队伍建设试点工作对我国本土社工机构和社会工作专业服务的发展产生了重要影响。在民政部的带动下,各地政府也开始探索试点推进的方式,常见的有两种形式:一种是单一部门试点,由民政或者其他有关部门,如残联、团委等,主要负责社会工作专业服务的推进工作;另一种是多部门合作试点,深圳市采取的就是这种政府试点的社会工作专业服务的推进方式。尽管不同的推进形式有各自不同的优缺点,但是不论哪一种形式,试点推进方式本身就给社会工作专业服务带来了直接的影响。它不同于西方通过立法推进的方式,不仅政府没有统一可行的服务标准在全国进行推广,而且整个社会对社会工作的知晓度很低,不知道社会工作是什么,也没有主动寻找社会工作者帮助的意识。这样,社会工作者就需要借助试点的机会主动走近服务对象,在服务对象的日常生活场景中开拓社会工作专业服务。因此,场景化服务就成为现阶段本土社会工作专业服务推进过程中的另一重要方式。①

场景化服务,顾名思义,以服务对象的日常生活场景为工作场所而开展的专业服务,无论服务焦点的选择还是服务活动的组织,甚至服务结束之后的跟进,都需要结合日常生活场景的要求,它是把服务对象的发展要求放回到日常生活场景中而开展的社会工作专业服务。这与西方社会工作在专业化进程中产生的机构服务不同,相对于服务对象主动到机构寻求帮助,场景化服务更注重社会工作者主动走进服务对象的生活场域开展服务。显然,场景化服务无论对受益方的服务对象还是服务方的社会工作者或者出资方的政府都有自己的独特要求,就受益方而言,不仅服务对象需要受益,而且与之相关联的合作单位也需要受益,否则,社会工作者的专业服务是很难持续下去的。就服务方来说,这种场景化服务意味着社会工作者不能采取传统的个案、小组和社区三大专业方法分别运用的方式,而需要以个人与环境的关联为考察的中心,根据日常生活场景中服务对象的成长改变的逻辑,综合运用不同的社会工作方法。就出资方来看,这种场景化服务的关键不是创立一种与原有服务完全不同的“专业服务”,而是能够带动原有服务改善,朝更有效、更专业的方向发展。

可见,本土社会工作机构在专业服务推进过程中选择了项目化服务和场景化服务的方式。这也就意味着本土社工机构在专业服务中需要承担三项基本任务:针对受益方的日常生活场景中的专业服务输送、针对服务方的注重个人成长改变的专业人才培养以及针对出资方的关注现有服务提升的专业机构发展,其目的是让受益方觉得有效、服务方觉得有为、出资方觉得有用。

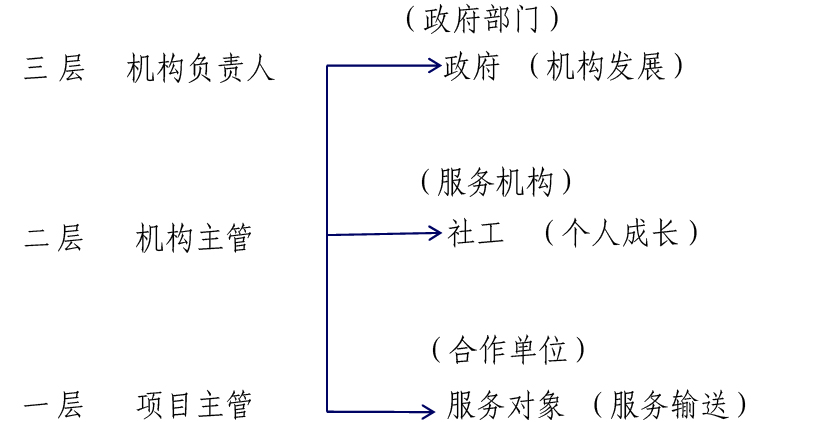

四、本土社工机构督导的层次与功能仔细观察就可以发现,本土社工机构需要承担的三项基本任务的实现场所是不同的。专业服务输送发生在一线社会工作者与服务对象的互动过程中,这个过程还涉及指导一线社会工作者的项目主管以及管辖服务对象日常生活的合作单位,这种互动主要发生在实际服务场域中;与专业服务输送不同,专业人才培养主要涉及社工机构主管与社会工作者之间的交流,他们的工作场所主要是在社工机构内;专业机构发展则涉及社工机构负责人与政府之间的沟通,他们的工作场所常常是在社工机构之外的政府的不同部门。显然,作为保障本土社工机构基本任务实现的督导也就需要相应地承担三个方面的功能,即服务输送、个人成长和机构发展。而且因为这三项功能的关注焦点和工作场所各不相同,相应的需求和工作难点有所差异,因此也就需要相对应地设置三个层次的本土社工机构督导,即项目主管的督导、机构主管的督导和机构负责人的督导②(见图1)。

|

图 1 本土社会工作机构督导的层次与功能 |

值得注意的是,这里所探讨的本土社工机构督导的三个层次是就督导功能而言的,并不意味着每个本土社工机构就需要设置三个层次的督导岗位。它既可以设置一个督导岗位,同时包括三个层次的功能,也可以分开设置三个督导岗位,不同的岗位负责不同的功能,或者不设置单独的督导岗位,让三个层次相应的社工岗位兼具督导的功能。但是,无论本土社工机构如何设置督导岗位,它都需要具备三个层次的三种功能;否则,本土社工机构的发展就会失衡,不是服务没有效果,就是社工流失严重,或者机构发展停滞不前,导致缺乏良性的持久发展机制。另外,这三个层次的督导并没有高低之分,只是功能不同,它们需要针对不同的服务焦点、服务场所和服务任务开展督导。当然,它们需要处理的技术难点也各有所不同。

就本土社工机构第一层次的督导来说,它需要设置在项目主管层面,发挥着保障本土社工机构服务输送的主要功能,即协助项目主管处理项目具体实施过程中可能遇到的各种难题,提升项目工作团队的专业服务能力,保证项目服务的成效和品质。由于服务输送是安排在服务对象的日常生活场景中的,使得这一层次督导面临项目运行中的场景服务的技术难点。具体而言,第一层次的督导主要涉及四个方面的指导任务:项目运行,即项目任务的分配、落实以及项目进度的调控和项目成效的评估等;单位合作,即与相关的单位沟通,在满足服务对象成长改变需要的同时,保障合作单位的利益和发展要求;场景服务,即在服务对象的自然生活场景中开展专业服务,综合运用不同的社会工作方法;情感支持,即为项目工作团队的一线社会工作者提供持续的情感支持,以协助他们处理在实务场景中可能出现的压力、无助感和倦怠感等困难。

就本土社工机构的第二层次的督导而言,它需要设置在机构主管层面,发挥的主要功能是支持机构社会工作者的专业成长,即协助机构主管处理机构的社会工作者在专业成长过程中可能遇到的各种难题,加强机构的专业人才的储备,提升机构的专业服务能力。由于专业人才的培养是依托项目运行的,这使得第二层次的督导面临项目建设中的人才培养的技术难题。就具体的指导任务而言,它主要包括四个方面。第一,项目建设。这一方面的主要任务是处理项目发展与人才培养之间的平衡,避免因过度拓展项目而忽视人才培养,或者因过度强调人才培养而忽视项目发展的现象。第二,持续学习。这一方面的主要任务是保障机构的社会工作者有持续学习的动力和能力,能够主动开拓专业服务。第三,思维调整。这一方面的主要任务是促进机构社会工作者思维方式的转变,从关注社会工作专业服务技术的掌握转向专业思维方式的学习,提升自己的问题评估和问题解决的能力。第四,生活管理。这一方面的主要任务是增强机构社会工作者的生活管理能力,尤其是时间管理的能力,提高机构社会工作者对自己生活的掌控感和满意度。

本土社工机构的第三层次督导需要设置在机构负责人层面,其发挥的主要功能是推动机构的发展,即协助机构负责人处理机构在发展过程中可能遇到的各种难题,目的是提升机构的品牌服务能力。由于资金的支持和市场的开拓都需要借助项目运行的方式,因此,这一层次的督导将面临项目挖掘中的机构发展的技术难题。具体来说,这一层次的督导主要包括四个方面的任务指导:项目挖掘,即把机构发展的想法和要求转化为具体的项目,争取机构发展的资金支持;关系维护,即与相关政府部门保持良好的沟通,及时了解各部门购买服务的要求和信息;政策了解,即关注相关政府部门出台的新政策,分析新政策转化为服务项目的可能;市场开拓,即了解服务市场的发展,将市场的需要转化为服务的项目。

尽管本土社工机构三个层次督导的功能各不相同,内容差异也很大,但是仍可以清晰地看到三者之间各自不同的定位:第一层次的督导关注专业服务的输送,定位在技术层面;第二层次的督导注重个人专业能力的成长,定位在人的层面;第三层次的督导侧重专业机构的发展,定位在机构层面。显然,这三个层面的督导是相互紧密关联、不可分割的。

五、总结和讨论实际上,本土社工机构督导与西方社工机构督导的目标是一致的,都是为了保障专业服务的成效和品质,不同的是,本土社工机构督导需要处理因项目化服务和场景化服务给本土社工机构中不同层级的工作人员带来的要求和挑战。具体而言,本土社工机构督导因受项目化服务和场景化服务的影响,督导相关方的互动系统更为复杂,不只是督导者与被督导者之间的二元互动关系,还涉及服务对象、机构以及项目出资方和项目合作方等几个方面的相互作用,而且场景化服务不同于机构服务,督导者只有了解了被督导者实践的工作场所之后,才有可能为其提供有效的指导。可以说,项目化服务和场景化服务不仅使本土社工机构督导的行政、教育和支持功能常常融合在一起,而且还要求督导的层次和功能不能只从督导者与被督导者的专业服务输送这一层次来设置,而需要结合专业服务发展的项目主管、机构主管和机构负责人三个层次来规划督导的功能(服务输送、个人成长和机构发展)。

因此,本土社工机构督导三个层次和三种功能的设置都需要围绕项目化服务与场景化服务来展开。针对项目化服务,本土社工机构就有三个方面的要求,从项目规划到项目运行,再到项目挖掘,逐层提升。要保证项目运行得好,就需要有好的规划;要做到项目规划得好,就需要有能力不断挖掘好的项目。这样,项目化服务的这三个方面相互作用,形成相互影响的循环圈。针对场景化服务,本土社工机构也有三个方面的要求,从社工服务到一线社工的个人成长,再到社工机构的发展,逐层提升。社工服务关注的是专业服务,专业服务要做得好,就需要个人不断成长;个人要成长,就需要机构持续发展,需要不同层面间的相互关联、相互促进。

本文通过回顾西方社会工作督导功能的研究文献发现,督导的核心任务是保障专业服务的成效和品质,它需要根据专业服务的任务和要求来设置。基于此,本研究对中国本土社会工作专业服务的推进方式进行了总结和提炼,认为中国本土社会工作采取的是项目化服务和场景化服务的推进方式,这两种服务的要求促使中国本土社工机构督导需要满足项目购买方(政府)、项目服务方(社会工作者)和项目受益方(服务对象)三者不同的要求,需要同时设置涉及项目主管的服务输送、机构主管的人才培养和机构负责人的机构发展三个层次上的三种督导功能。

①西方社会工作是通过立法来推进社会工作的,首先采取的形式是机构服务。20世纪60年代之后,由于发现机构服务本身的局限,开始发展场景服务作为补充。我国的社会工作发展方式不同,首先立足在场景服务中。从目前发展来看,场景服务是其主要的形式。

①西方社会工作是通过立法来推进社会工作的,首先采取的形式是机构服务。20世纪60年代之后,由于发现机构服务本身的局限,开始发展场景服务作为补充。我国的社会工作发展方式不同,首先立足在场景服务中。从目前发展来看,场景服务是其主要的形式。②“项目主管”“机构主管”“机构负责人”分别表示目前本土社工机构督导所处的三种实践处境——项目处境、机构处境和社会处境。尽管各地的本土社会工作机构有不同的岗位职能设置,但它们面对的三种实践处境大致相似。

| [1] | 图解:" 数”说社会工作(2017)[EB/OL]. [2017-03-20]. http://www.mca.gov.cn/article/ztzl/tjtb/201703/20170300003782.shtml. |

| [2] | RICH P. The form, function, and content of clinical supervision: an integrated model[J]. The clinical supervisor, 1993, 11(1): 137-178. |

| [3] | KADUSHIN A, HARKNESS D. Supervision in social work[M]. NewYork: Columbia University Press, 2002. |

| [4] | MORRISON T. Staff supervision in social care: making a real difference for staff and service users[M].London: Pavilion Publishing, 2005. |

| [5] | PAYNE M. Personal supervision in social work[M]//CONNOR A, BLACK S. Performance review and quality in social care. London: Jessica Kingsley Publishers, 1994: 43-58. |

| [6] | HUGHES L, PENGELLY P. Staff supervision in a turbulent environment: managing process and task in front-line services[M]. London: Jessica Kingsley Publishers. 1997: 42. |

| [7] | DAVYS A, BEDDOE L. Best practice in professional supervision: a guide for the helping professions[M]. London: Jessica Kingsley Publishers, 2010:26-27. |

| [8] | LIZZIO A, WILSON K, QUE J. Relationship dimensions in the professional supervision of psychology graduates: Supervisee perceptions of processes and outcome[J]. Studies in Continuing Education, 2009, 31(2): 127-140. |

| [9] | TSUI M. Adventures in re-searching the features of social work supervision in Hong Kong[J]. Qualitative Social Work, 2008, 7(3): 349-362. |

| [10] | BRASHEARS F. Supervision as Social Work Practice: A Reconceptualization[J]. Social Work, 1995, 40(5): 692-699. |

| [11] | MUNSON C. Handbook of clinical social work supervision[M]. London: Routledge, 2012. |

| [12] | BRADLEY G, HÖjer S. Supervision reviewed: reflections on two different social work models in England and Sweden[J]. European journal of Social work, 2009, 12(1): 71-85. |

| [13] | BEDDOE L. Surveillance or reflection: Professional supervision in‘the risk society’[J]. British Journal of Social Work, 2010, 40(4): 1279-1296. |

| [14] | BEDDOE L. External supervision in social work: Power, space, risk, and the search for safety[J]. Australian Social Work, 2012, 65(2): 197-213. |

| [15] | 汪建明, 莫盈盈. 政府购买民间社工服务模式研究——以深圳某社工服务社为例[J]. 中国民营科技与经济, 2008(12): 52-53. |

| [16] | 民政部社会工作研究中心.中国社会工作发展报告(2011—2012)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2013. |

| [17] | 易松国. " 双核”支撑深圳政府购买社工服务[J]. 社会工作, 2007(21): 14-15. |

| [18] | 杨守涛. 当前国内政府购买社工服务之研究的文献综述[J]. 重庆城市管理职业学院学报, 2009(1): 3-5. |

| [19] | 刘庆元, 温颖娜. " 政府购买社工服务”中的机构诉求[J]. 社会工作(实务), 2007(11): 11. |

| [20] | 朱希峰. 政府购买社工服务从" 四性”向" 四化”转变[J]. 社会工作(实务), 2007(11): 7-8. |

| [21] | 民政部关于命名首批社会工作人才队伍建设试点示范区(县、市)和试点示范单位的决定[EB/OL]. [2010-03-05]. http://www.mca.gov.cn/article/zwgk/mzbwg/201001/201003/20100300060438.shtml. |

2018, Vol. 18

2018, Vol. 18