2012年,“失独家庭”作为一个专有名词被首次提出,引起社会广泛关注。据广州日报报道,2012年,中国至少有100万个失独家庭,每年以7.6万个数量增加。[1]杨支柱指出,父母已丧失生育能力且失独的这类最痛苦的失独家庭在250万个以上,他还换算出我国已有或将有约1 500万个广义上的失独家庭。[2]陈恩根据2010年人口普查数据推算估计,截至2010年,广义的失独家庭规模为851.7万个,狭义的失独家庭为63.5万个以上。[3]尽管对失独家庭的理解有别,统计口径以及援引数据有差,对失独家庭的规模估算不一,但失独家庭涉及人数之多,是一道覆盖面广泛的社会议题。

虽然“失独家庭”这一称谓始于2012年,但对失独家庭的研究却开端于21世纪初,2001年王秀银等在《一个值得关注的社会问题:大龄独生子女意外伤亡》一文中,拉开了对失独家庭研究的序幕。2001—2011年的10年是失独家庭研究的兴起与低潮阶段,研究数量有限,且来源相对单一。自2012年后,对失独家庭的研究进入蓬勃发展阶段,研究数量迅速增长,人口学、社会学、医学、心理学、法律、经济学等多学科同时关注失独家庭问题。向德平、周晶认为失独家庭面临贫困化、边缘化、老龄化等多种风险,抗风险能力不足,社会支持体系断裂,具有明显的脆弱性特征,政府及社会组织应加强以家庭为目标的公共服务体系建设,外部支持与内部支持体系相结合,在各方合力作用下,最终逐步形成失独家庭帮扶体系。[4]郭宏斌、张璐生对黄山市屯溪区的57户城乡失独家庭进行了深度访谈,发现失独家庭经济普遍困难,失独者普遍出现体质下降、精神抑郁等症状,日常生活无规律,在人际交往上敏感自卑,不愿意进行人际交流,养老缺乏保障,生活无人照料,提出应从立法与制度层面明确国家责任,建立失独群体的心理救助机制,健全失独家庭的政策补偿机制,探索失独老人的养老途径等,多角度切实解决失独老人面临的问题,为其构建一道安全的社会支持系统。[5]方曙光于2013年采用结构式问卷,调查了合肥市区400户失独家庭,发现月纯收入在501~800元之间的占到63.2%,78.8%的失独老人社会交往对象仅限于家庭,对当前生活现状不满意的比例高达92.1%,失独老人面临着社会关系断裂、生活困难、缺乏社会保障和相关社会支持等问题,成为新的社会弱势群体。他提出在社会政策层面上,政府组织制定完善的社会保障政策,为失独老人建立专门的城乡一体化的专门活动空间和养老机构,社区构建特色文化以满足失独老人的情感、社交的需要;此外,失独老人要主动地适应新的生活方式。[6]北京大学人口所课题组在辽阳市调研发现,独生子女夭亡给父母和家庭带来难以承受的精神打击、身体打击和养老风险,并且孩子夭亡使父母会经历一系列坎坷的心理历程,建议国家尽快确立“善政为民,良策福民”的人口福利政策和“特别关注,重点关爱,持续关怀”的核心价值理念,迅速启动“计生特殊困难家庭特别关怀行动”,建构计划生育无后家庭民生关怀体系。他们还提出了相应的家庭关怀理论和特殊家庭关怀方针。[7]赵仲杰基于北京市宣武区的调查数据和访谈资料指出,独生子女死亡使父母精神痛苦,容易导致家庭关系破裂或解体、家庭养老支持丧失或弱化、老年生活质量没有保障,应建立独生子女人寿保险制度和意外风险公基金制度,以及对独生子女伤亡家庭的物质扶助制度、无偿法律援助机制、恢复生产和工作制度、生活养老困难帮扶制度、精神抚慰机制。[8]总体而言,目前对失独家庭的研究在量化研究上成果显著,在对策方法上颇多从政府角度的建议。本文将采用质性研究方法,致力于呈现相对丰富、深入的失独家庭的形态与生活写照,从福利多元主义的视角出发构思失独家庭困境消解路径。

一、 “失独家庭”概念界定目前对“失独家庭”的概念界定尚未达成共识,大致可分为“狭义说”和“广义说”,以前者居多。“狭义说”参照2007年《全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案》中“独生子女伤残死亡家庭”应符合“1933年1月1日以后出生的、女方年满49周岁、只生育一个子女或合法收养一个子女、现无存活子女”四个要件。“失独家庭”即指只生一个孩子、母亲已没有生育能力且独生子女死亡后不再生育或抱养的家庭。[9]柳志艳认为,失独者是指其独生子女死亡永远失去独生子女的父母,年龄大多在50岁以上,一般情况不能或不愿再生育、收养子女。[10]狭义的“失独家庭”可理解为一种“永久性”失独家庭。而“广义说”还包括“暂时性”失独家庭,主要判断标准为独生子女有死亡事实。陈恩认为,广义上的“失独家庭”为“凡独生子女死亡的家庭即为失独家庭,并不排除失独后再生育的家庭”。[3]

本研究所指的“失独家庭”偏向于狭义说。考虑到“丧失生育能力”很难衡量,且医学上认为49岁是女性生育的极限年龄,故本研究将“城市失独家庭”定义为“有城市户籍且家庭中女方年龄达到49岁或以上,有且只生育过一个孩子,但不幸去世而又无力或不愿收养子女的家庭”。

二、 “福利多元主义”的理论内涵“福利多元主义”兴起于20世纪70年代,面对福利国家危机,西方学界对福利国家制度展开了激烈批判,福利多元局面形成。其核心思想是,政府在福利供给过程中的主导角色应当弱化,政府不是福利提供的唯一来源,社会福利应由多元主体共同承担、多方参与、互为补充。

“福利多元主义”这一概念最早出现于1978年英国《志愿组织的未来:沃尔芬登委员会的报告》。该报告指出,社会福利应维持多元体系,志愿组织应当纳入。[11]罗斯首先对“福利多元主义”这一概念有明确论述,认为福利应该由国家、市场和家庭共同提供,三者相互补充,此消彼长,国家承担完全责任是错误的。[12]在此基础之上,伊瓦斯提出了福利三角研究范式,福利由市场、国家和家庭共同组成。[13]此外,也有部分学者采用四分法,吉尔伯特指出,集体福利的来源有政府、非正式部门、志愿部门和商业部门。[14]

福利多元主义给失独家庭困境消解提供了较好的理论视角。综合各类文献发现,目前关于失独家庭困境消解之道主要有三种偏向:第一,“国家责任补偿说”,认为失独问题的解决,国家要积极作为和弥补失独家庭,主要责任在于国家;第二,“个体能动充权说”,提出要发挥失独家庭潜能,自我赋权摆脱困境;第三,“混合说”,即认为国家、社会、自身等都应当承担相应的责任,共同推动失独问题的解决。“混合说”反映了福利多元主义的部分思想,但划分可进一步细化,本文将在此基础上展开构思。

三、 城市失独家庭困境及成因分析为深入了解城市失独家庭困境,笔者于2014年底赴A、B两省访谈了22户失独家庭(A、B两省各11户,编号SW代表失独母亲,SM代表失独父亲,G代表计生官员,若SW与SM后面数字编号相同,即代表一对夫妻,如SW5与SM5)及2名计生官员(A省)。考虑到被访群体的特殊性,采用滚雪球抽样法,限于篇幅原因,被访基本情况信息表省略。通过在A、B两省实地调研,笔者发现,失独家庭普遍面临经济贫困、身心脆弱、关系疏离、养老忧患四大主要困境,各困境之间相互交织、相互影响,使城市失独家庭容易陷入一种“恶性循环”的境地,在此基础上,笔者还尝试分析各困境的成因以及四大困境的相互关系。

(一) 经济贫困在受访者中,不少失独家庭提到经济拮据,甚至生活到了入不敷出的境地。其实,失独家庭经济贫困也在很多报道中出现过。如下是笔者收集到的反映失独家庭贫困的资料。

加上有时候要打零工,我每个月的收入也只有几百块,身体不好,赚不了几个钱,所以我现在不怎么打了,就给我弟兄带孩子,他包我吃。(SW0)

我现在每月可以拿到900多元的退休金,另外每年有1 000多元的失独家庭扶助金,就是这么多钱。媳妇离婚后就不管孙女的开支了,我要送她上学,(负责)吃和穿,我还要看病。(SW1)

我老婆没工作,我单位破产,现没收入,60岁才有退休金,我现在有低保;另外,每年我们可领到3 200多块失独补贴,我们没钱,一般都吃很便宜的菜。(SM7)

此外,笔者尝试了解失独家庭经济贫困的原因:通货膨胀给失独家庭生活成本带来不利影响;失独家庭经济来源有限,有些不仅失去孩子,并且失去丈夫,孤立无援;不少子女因病去世,家庭因病返贫,经济压力加大;孩子离世后自身身体恶化,医疗开支沉重;受失独影响,无力工作赚钱,收入来源锐减;政府对失独家庭的补贴相对偏低,社会支持力度不足。这都使得失独家庭经济上陷入困局,可以从下文访谈片段中得到反映。

我有心脏病、哮喘病、乙肝、肝囊炎等,尤其那个哮喘病很严重,去一次花很多钱。我没支援,和老公离婚,有个哥哥,家里也不咋的,我不知道可以熬多久(哭泣)。(SW1)

我没工作,因为视力障碍。我老公单位破产,没收入。我们崽是因为白血病去世的,欠很多钱。以前我们都吃低保,但2012年7月被砍(取消)了一个,现在每月只有260块。(SW7)

我有退休金,女儿患病去世花了48万元,我把老底全赔进去,还欠几万块,生活开支大呀,好多费用。我离婚了,前夫不可能管我。身体不好,心情不好,也想不到办法赚钱。(SW10)

(二) 身心脆弱调查发现城市失独家庭成员身心状况令人担忧。他们易出现抑郁、焦虑、自卑、绝望、封闭等心理反应,身体上多患有心脏病、冠心病、糖尿病、高血压、高血脂等疾病。梁明辉运用问卷调查分析的方式,在网络寻找50名失独父母进行SSRS和K10调查,评测失独者的心理健康状况,其中44%的人有过自杀经历,按照K10的评分等级,82%的人患心理疾病的危险性高。[15]下文调研资料也可反映。

我们这么多年都是吃安眠药,一颗不行,两颗,那个心里永远都是痛,我们对外人不敢讲。(SW12)

我们内分泌系统也出问题了,譬如三高,什么心脏病呀,什么糖尿病呀,高血压呀,我现在眼睛不行,像蘸了辣椒水一样,我们这些人眼睛都哭瞎了。(SW11)

我们不能谈这些话题,在看电视的时候,只要看这个孩子长得像我的孩子,年龄差不多,一看就会流眼泪,没办法,眼泪止不住呀!(SW17)

笔者归纳和整理了所有被调查失独者的身心状况,并根据健康等级作了频数统计。依据被访谈者的情绪、社交封闭度、日常作息规律性方面综合判断健康等级,根据疾病种类、严重性等综合判断健康等级。该群体心理状况在“特差”与“差”两个等级上的达到25人(总人次34人),超过73.5%,其中“特差”的分布人数接近30%,“一般”的约占26.5%。在身体状况方面,在“特差”与“差”两个等级上的人数达到25人,比率超过60%,“一般”的约为20.5%,“较好”的不到18%。

城市失独者身心脆弱主要来自两方面的原因。一方面,年事已高,即便在自然状态下也易出现免疫力下降、身体素质下滑的情况;另一方面,受失独极度伤心事件的刺激,身心脆弱化的程度加重。白发人送黑发人,老年丧子,人生“三悲”之一。失独家庭遭受巨大的心灵创伤,心理问题躯体化。

我还好,我老公什么都憋着,身体很受影响,以前还去打球、打牌,后来出这事,他都不去了。性格变了,好孤僻,心情不好时,像神经变态似的。(SW4)

现在身体不算太好,有支气管扩张,基本每年都会发作一次,支气管破裂会吐血,本来心情不好就容易病。我调节得还可以,我老公就不行,他通宵睡不觉,总乱想。(SW5)

主要是病,经常感冒。以前身体还行,可能心情不好,压抑吧!(SM5)

(三) 关系疏离 1. 社会交往困难——双向排斥从社会文化上来说,中国根深蒂固的传统观念,如“不孝有三,无后为大”仍然在影响每个家庭,“香火传递”是对祖宗忠孝的表现,没有孩子是让人羞耻、没有尊严的事情。此外,从文化心里来说,中国人由衷地对孩子喜爱,“儿孙满堂”是很多家庭所向往的,由失独带来的这种不完整感,易让失独家庭自卑,主动撤离原有的人际交往圈。

中国人很看重传宗接代,那些有子女的看不起你,他虽然嘴上不讲,但从心里看不起。(SW8)

中国人很喜欢问你有几个崽女?结婚了吗?参加工作了吗?我不知道怎么回答。有时看见别人抱着孙子,一大家子,我心里酸酸的。(SW9)

春节回娘家拜年,我都要和我弟弟妹妹回家的时间错开,我是避免跟他们碰头。他们是一家一家的,小孩也成了家,就我一个人,很没劲。(SW19)

另外,中国还有“善有善报,恶有恶报”的归因逻辑,失独家庭成员易被建构成“心思坏的人”“没做好事的人”“罪人”,失独成员自身认知也发生扭曲。此外,霉运思维也促使非失独家庭主动排斥失独家庭,失独后,失独家庭的“身份是受损的”,而国人大多“宁可信其有,不可信其无”,和这些“不详的人”“不幸的人”交往会感到不安,为了避霉,他们会撤离这种人际交往圈。下文SW12就在一次铺新婚床仪式上被人说成“灾星”“克子克夫”,这件事对她的打击很大。

我怎么过呀,我每天就在家里,像坐牢一样,哪里都不去,出去怕别人笑,别人说的好气人的,什么克夫克子之类的,好大的舆论。就像上一次亲戚女儿结婚要我铺被子,因为我生过儿子,其他人生的都是女儿,结果马上有人说,快快快走开,她都是孤寡,她屋里绝子绝孙,她老公被克死了,你还要她铺。哎呦,我一下就倒了,心里难受呀,接受不了,我一病就病了十几天。(SW12)

搬到这个小区不愿意再和同事住在一起,怕一些不好的同事说孩子死了,肯定没做什么好事。大家结交朋友,要家庭幸福的,好像我们这种人带来晦气。(SW4)

别人说好心有好报,你说这是不是在骂你呢!你自己就感觉别人在骂你,我们就像做了坏事一样,是罪人。(SW16)

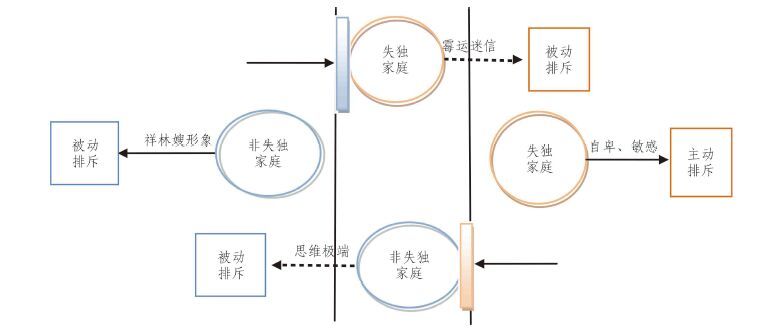

此外,城市失独家庭的同质性交往导致人们思维极端化,将特殊个案放大,加剧了人际沟通的难度;部分失独父母随处倒苦水的“祥林嫂”形象,也使得非失独群体排斥失独家庭。上文用较多的案例与论述说明了失独家庭自我排斥与被动排斥的情况,图 1即是失独家庭与非失独家庭双向排斥演示过程。

|

图 1 失独家庭与非失独家庭双向排斥过程 |

吴敬东在湖南省调查失独家庭时发现,一些失独夫妇因相互抱怨没有照顾好子女而结束婚姻关系,还有一些失独夫妇考虑到延续血脉或养老问题离婚后再组建新的家庭。[16]吴振华通过对L县2008年以来离婚数据的分析指出,30%的暂时性失独家庭选择离婚。[17]笔者访谈的失独家庭中有夫妻关系恶化甚至分居、离异情况,尽管非必然,但也反映了部分现实。

我老婆就是我孩子死了以后跑的,家里又没钱,孩子也走了,这能有什么办法呢?(SW0)

女儿的离开对他(丈夫)打击特别大,女儿走了,花了很多钱,人财两空,夫妻关系很糟糕。以前要好一些,有孩子在嘛,现在虽没离婚,但分住,他总怨恨是我害死了女儿。(SW2)

孩子走的那一年我47岁,已经不能再生孩子了,孩子爸爸很想要孩子,可我不能生育,怎么办,我老公就走了呀!(SW11)

因为40多岁的时候,男的是有生育能力的,他如果没有家庭责任心,就会离婚,在外面再找一个,这些情况也不少。(GW1)

(四) 养老忧患我国的社会保障制度尚不健全,一些社会功能的实现需要初级群体的帮助。以养老为例,家庭养老迄今仍是主流的养老方式。借用费孝通先生的“差序格局”观点,子女固然是离自己最近的“一圈波纹”,他们在这方面的作用显著。[18]子嗣就代表一种福气,一种依靠,一份“保险”。陈筠抽取了南京市的88户共159名失独父母进行了问卷调查,其中非常担忧自己与配偶养老问题的占19.32%,比较担忧的比例达到40.91%。[19]孙静在湖北省的调查显示,72.4% 的失独家庭对养老问题表现出较强的担忧。[20]笔者也调查到以下这类情况。

我对未来生活很悲观,我七八十岁怎么办?动不得了,又没有崽女。(SW2)

有儿子在,就有安全感,以后年纪大了,或者生病了,他还能管一下,或者没时间也可以出钱找个保姆。儿子没有了,没有一个地方可以给我依靠。(SW5)

没儿子,死在家里都没人知道。主要是担心老了以后,七老八十的,生病了都没人送医院去,找不到人签字。现在还动得,老了谁来管我们?(SM7)

亲戚会管你呀!个人都有个人的难处,个人都有个人的家庭,都只拿那么多钱,自己的父母都顾不上,还顾你,就算他想顾你,也没有能力。(SW12)

(五) 四大困境相互影响综合上文得出,失独家庭所面临的四大困境是相互交叉影响的。首先,经济贫困会引起失独者关系疏离,使其身心更脆弱,加深养老忧患;其次,关系疏离也会使经济进一步贫困,身心脆弱化,养老更有忧患意识;再次,身心脆弱会加剧经济贫困,养老忧患;最后,养老忧患会引起身心脆弱。这四大困境中存在四个相互影响关系、两个单向影响关系,一旦失独,出现其中一个困境,就有可能会陷入其他困境,形成一种恶性循环。因此,应从整体上、系统地思考消解失独家庭困境的可能路径。

四、 四“部”联动消解困境谢勇才、王茂福提出了失独家庭扶助制度存在的问题,且认为问题的出现或多或少都与制度的责任主体单一有关系。[21]吴振华提到政府在为失独家庭提供物质帮助方面具有显著的成效,但在开展精神援助和社区服务方面,服务效果不明显,政府不应过多参与到精神援助及开展社区服务等具体的工作领域,而是应充分发挥社区、非政府组织、社工、志愿者等主体的功能。[17] 陈恩认为,失独群体自组织对失独父母的精神抚慰和社会参与具有明显的积极效应,是失独者融入正常社会生活的桥梁,但存在难以克服的缺陷。[22]袁洪认为,社会中介组织对失独家庭的帮扶是对国家政策不健全的良好补充,一个良好的志愿者组织体系,可以做好很多政府做不好的事情。[23]陈雯认为,政府在死亡独生子女家庭扶助机制中扮演了“自上而下”的“家长”姿态,忽略了他们自身的能动性和真实需求。[24]综合以上观点可知,各大主体在帮助失独家庭走出困境方面各有所长,各有所短。应当多方参与、相互配合,构建多元化的脱困体系,这与福利多元主义视角相吻合。下文将以福利多元主义为理论框架,参照吉尔伯特福利多元主义四分法,从政府部门、非正式部门、志愿部门、商业部门四方面构思失独家庭困境消解路径。

(一) 政府部门政府应完善顶层设计,着重完善经济扶助、养老保障、医疗保障、领(收)养子女等方面的相关政策,且在政策落实上保护失独家庭的隐私权。2013年12月,国家卫计委等五部委联合颁布的《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》规定,自2014年起,将女方年满49周岁的独生子女死亡家庭夫妻的特别扶助金标准分别提高到城镇每人每月340元,农村每人每月170元。[25]据不完全统计,截至2015年,全国有20多个省颁布实施了失独家庭扶助制度的方案,但各省市差距较大。[21]

北京、上海、陕西每个月都比我们的钱多一些,别人是一次性补偿3万元,物质生活补助2万元,精神补偿1万元,我们一分钱都没有,为什么有的有,有的没有,有这种差距呢?(SW11)

笔者认为,首先,要适当提高全国层面的补助标准,各地不应低于最低生活保障水平,以切实保障失独家庭的生活问题。其次,实行公立养老院零门槛入住。养老院为规避风险,接受老人入住需担保人签字,这一必要条件得到了民政部门的允许。而失独家庭成员却因无子女,亲属或关系密切的人害怕承担责任不愿签字、街道或单位缺乏承担责任部门,使得失独家庭成员无法像常人一样入住养老院。建议民政部门可开辟“绿色通道”,免去签字程序。第三,应当适度放宽领养条件,优先鼓励有能力、有意愿的失独家庭便捷化领养子女。第四,应完善医疗保障制度,增加医疗援助。根据《医疗机构管理条例》相关规定,在进行手术和特殊检查时,必须有直系家属签字。这一要求对失独离异家庭或失独独身家庭成员应放宽限制。考虑到失独家庭因病返贫的比率,政府在对失独家庭的帮扶上应增加医疗援助,保障失独家庭老有所医。

(二) 非正式部门城市失独家庭要提高自身的抗逆力,重视自身能力的发展,对外应主动参与社会互动,减小排斥,提高自信心,注意积累自身的经济、情感和人力资源,融入社会,对内要注重家庭关系的重构,避免家庭“内耗”,提高家庭内相互支持的能力。

社区首先应当营造较好的氛围,包容、接纳城市失独家庭,避免迷信思想的污染,尝试构建“慰问关怀”机制,打破排斥效应,引导居民尊重、关心失独家庭。此外,社区可结合自身资源在社区医院、社区养老(包括日间托老、居家养老)、社区大学等方面提供切实便利的帮助。

亲属、邻居、朋友等初级群体在帮助城市失独家庭上具有灵活性、应急性、便利性,在精神慰藉、日常照料甚至包括物质支援等内容上可发挥一定的作用,鼓励、调动、引导其参与进来,提供日常或突发的帮助。

(三) 志愿部门失独组织应加强专业化建设,提高管理人员的水平。失独组织让失独家庭获得了一种归属感与平等感,其在抚慰城市失独家庭、丰富休闲生活以及权益维护上起到了很大作用。但失独组织应当帮助城市失独家庭成长,引导其走进社会,避免失独组织的“内卷化”以及社会矛盾激化。失独组织应当充分承担为组织成员负责的使命,避免成为“失独精英”的操控工具,应理性、客观、公正地为失独人群争取权益、提供服务。

由于社工机构人员能提供专业性人本服务,所以其在心理辅导、抗逆力提升、关系构建以及日常生活关照、帮扶上效果较好。如2012年2月,江苏无锡 “红杉树”关爱失独家庭社工小组为失独者提供综合服务,包括评估失独家庭的需求,提供心理辅导、保健服务、生活照料、重建家庭及社会支持网络、挖掘潜能,促进失独者“抱团取暖”,融入社区,为失独者争取政策帮扶;2012年底,北京悦群社会工作事务所成功运用小组及个案专业手法处理失独家庭夫妻关系;深圳市春暖社工服务中心帮助失独父母走出丧子之痛,走出自我封闭的世界。

此外,失独组织还应重视、广泛吸收志愿者组织、基金会等非政府组织的力量,为失独家庭提供经济帮扶、情感支持、日常照料等帮助。2013年1月,由长沙市和文化研究会和经纬智库联合发起腾讯公益赞助的“关爱贫困失独老人”活动启动,笔者有幸作为志愿者参与此活动。活动于2013年春节前对湖南长沙、常德、益阳、郴州等县区100户贫困失独老人进行爱心物资捐助,失独老人对这种“意外待遇”极为动容与感激。

(四) 商业部门企业等用人单位对于城市失独家庭成员因失独打击无力工作的,可优先考虑安排内退;争取、吸引企业慈善向失独家庭倾斜,增加其支持来源。保险公司应建立和完善与独生子女、独生子女家庭养老、独生子女伤亡等相关的险种,提高失独家庭抗风险能力。银行业可参照西方发达国家倒按揭方式,推进“以房养老”模式,城市失独家庭可将拥有产权的住房抵押给银行,每月定期从银行获得钱财作为安度晚年的养老金。此外,面对我国公立养老机构资源严重不足的实情,有必要吸纳商业机构进驻失独家庭养老市场,以完善养老服务。

(五) 基于生态系统理论下的四“部”联动机制生态系统理论认为个体嵌套于相互影响的一系列环境系统之中。这些系统可简单分为宏观系统、中观系统、微观系统。各系统之间是一种动态、有机、交错作用的关系,任一之间关系的变化最终都会影响着个体发展,问题的出现是生态系统不和谐导致的,[26]因此应从整体、全局、联动的视野出发构建和谐生态系统,而不是割裂地、从静态化、孤立化的立场去处遇问题。失独家庭所面临的各方面困境亦是交叉影响的,这需要失独家庭自身微观系统的努力,也缺不了政府政策、法律、社会文化、习俗等宏观系统和社区、初级群体、失独组织、社工机构、志愿者组织、基金会、用人单位、商保公司、银行等中观系统的支持,以及各子系统的相互配合、补充和有机联动。笔者是参照吉尔伯特福利多元主义四分法,将失独家庭的生态系统(或福利部门系统)分为政府部门、非正式部门、志愿部门、商业部门四方面,为了文章的前后对应,将继续采用这种划分,而不是另起炉灶借用生态系统理论通用的“宏观——中观——微观”法的划分;但通过对比可发现二者内涵总和基本等同,故在此将讨论政府部门、非正式部门、志愿部门、商业部门四“部”联动,而不是宏观、中观、微观三大系统的联动。

参照前文内容,在帮助失独家庭摆脱困境上,政府部门、非正式部门、志愿部门、商业部门都有发力的空间,各自拥有的资源与优势不同,所采用的手段以及致力于解决失独家庭困境的内容也各有侧重,如表 1所示。很显然,四部门是缺一不可的,而不是一种可替代关系,那么如何使四部门“并轨”,而不是各自在“单轨”上运作,进而产生“1+1>2”的协同效应,是值得深思的问题。

| 表 1 四“部”消解城市失独家庭困境的手段及内容 |

笔者认为,构建政府部门、非正式部门、志愿部门和商业部门的联动机制是失独家庭困境消解的当务之急,其核心是要确保“四部”之间统筹兼顾、协同发展。首先,统一领导,这是四“部”联动的基础。国家有必要专门设置一个统筹机关来把关和统领失独家庭困境消解各个环节,在统一的计划和预算之下及有效分析各部特点的基础之上,制定出可供操作的失独家庭困境消解总方案。其次,互通共享,这是四“部”联动的关键。四“部”之间应该以失独家庭困境消解和失独家庭福祉的提高为总目标,制定各自的发展目标和计划,并定期召开协调会议,建立信息共享机制,打破部门隔阂,促进良性互动与发展,合力解决失独家庭面临的困境。最后,发挥优势,联合所长,这是四“部”联动的保障。如上表 1所示,四大部门在解决失独家庭困境的内容上所发挥的作用以及地位是不等同的。笔者认为,在关系疏离困境上,尤其要善于凸显非正式部门的重要性;在身心脆弱困境上,尤其要重视志愿部门的作用;在经济贫困以及养老忧患上,要特别倚重政府部门和商业部门的作用。

五、 结语本文通过以上研究发现,城市失独家庭面临经济贫困、身心脆弱、关系疏离、养老忧患等相互交织的困境。方曙光也通过实地调查研究指出,失独家庭已经成为“生活无依、求助无门、维权无据、病无所医、老无所养、死无人送”的“六无”群体,是处于被社会边缘化的最弱势群体。[6]总之,城市失独家庭面临的重重困境亟待解决,困境消解需要引入多元化主体,任何一方的力量有限且难以持续性、系统性解决失独家庭的多重困境。参考福利多元主义的思路,打破政府单一主体,引入家庭、社区、亲邻好友等非正式部门、失独自组织、社工机构、志愿者组织、基金会等志愿部门以及用人单位、商保公司、银行等商业部门,各有侧重,通力配合,城市失独家庭困境消解便指日可待。

| [1] | 佚名. 内地每年新增7.6万个失独者家庭 全国超百万个[EB/OL]. (2012-05-09). http://news.ifeng.com/mainland/detail_2012_05/09/14401504_0.shtm. |

| [2] | 杨支柱. 中国的"失独家庭"究竟有多少?[DB/OL].[2015-05-12]. http://forum.home.news.cn/detail/98277832/1.html. |

| [3] | 陈恩. 全国"失独"家庭的规模估计[J]. 人口与发展, 2013, 19 (6): 100-103. |

| [4] | 向德平, 周晶. 失独家庭的多重困境及消减路径研究—基于"风险-脆弱性"的分析框架[J]. 吉林大学社会科学学报, 2015, 55 (6): 60-67. |

| [5] | 郭宏斌, 张璐生. 失独家庭生活现状与社会支持系统的构建研究—基于屯溪区57户失独家庭的调查[J]. 吉林工程技术师范学院学报, 2014, 30 (12): 16-19. |

| [6] | 方曙光. 社会政策视阈下失独老人社会生活的重新建构[J]. 社会科学辑刊, 2013 (5): 51-56. |

| [7] | 穆光宗, 张团, 李祥专, 等. 计划生育无后家庭民生关怀体系研究—以辽宁省辽阳市调研为例[J]. 中国延安干部学院学报, 2011 (5): 50-60. |

| [8] | 赵仲杰. 城市独生子女伤残、死亡给其父母带来的困境及对策—以北京市宣武区调查数据为依据[J]. 南京人口管理干部学院学报, 2009, 25 (2): 55-59. |

| [9] | 国家人口计生委,财政部.关于印发全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案的通知[Z].2007-08-31. |

| [10] | 柳志艳. 勇敢地生活下去—呼唤社会关注失独者群体[J]. 学理论, 2012 (20): 57-58. |

| [11] | WOLFENDEN,JOHN.The future of voluntary organizations:report of the wolfenden committee[R]. London:Croom Helm Press,1978:34. |

| [12] | ROSE R. Common goals but different roles:the state's contribution to the welfare mix[G]//ROSE R, SHIRATORI R.The welfare state:east and west, Oxford:Oxford University Press, 1986:5. |

| [13] | EVERS A,WINTERSBERGER H.Shifts in the Welfare Mix:their impact on work,social services and welfare policies[M]. 2th ed. Bloomington:Campus Westview,1990:118-121. |

| [14] | GILBERT N. Welfare pluralism and social policy[G]//Midgley J, TRACY M B, LIVERMORE M. Handbook of social policy, thousand oaks, CA:Sage Publications, 2000:411-420. |

| [15] | 梁明辉, 张黎, 巩新鹏, 等. 失独者心理健康状况初探—以50例失独父母SSRS与K10的网络调查为例[J]. 中国农村卫生事业管理, 2013, 33 (12): 1393-1395. |

| [16] | 吴敬东, 王艺颖. 失去独生子女家庭问题现状、原因和对策分析[J]. 中南林业科技大学学报, 2013, 7 (6): 87-91. |

| [17] | 吴振华, 廖智勇, 高莉娟, 等. 政府主导下的失独家庭社会支持体系研究—基于江西省赣州市L县的调查[J]. 赣南师范学院学报, 2015 (1): 44-48. |

| [18] | 费孝通. 乡土中国[M]. 北京: 三联书屋, 1985: 21-28. |

| [19] | 陈筠. 失独家庭的养老困境与社会支持研究—以南京市为例[D]. 南京:南京理工大学,2014:24. |

| [20] | 孙静. 独生子女死亡家庭困境及适应研究[D]. 武汉:华中师范大学,2012:30. |

| [21] | 谢勇才, 王茂福. 失独家庭扶助制度的问题与出路研究—基于全国22个省《失独家庭扶助制度实施方案》的分析[J]. 江淮论坛, 2015 (4): 131-135. |

| [22] | 陈恩. 失独群体自组织的形成及其社会治理功能—基于江苏、上海的实地调查[J]. 社会工作与管理, 2016, 16 (1): 39-47. |

| [23] | 袁洪. 失独家庭的社会支持研究—以长春市朝阳区为例[D]. 长春:吉林农业大学,2013:22. |

| [24] | 陈雯. 从"制度"到"能动性":对死亡独生子女家庭扶助机制的思考[J]. 中共福建省委党校学报, 2012 (2): 114-120. |

| [25] | 国家卫生计生委,民政部,财政部,等. 关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知(国卫家庭发[2013]41号)[Z]. 2013-12-26. |

| [26] | MALCOLM PAYNE.现代社会工作理论[M]. 何雪松,张宇莲,程福财,等,译. 上海:华东理工大学出版社,2005:147-160. |

2017, Vol. 17

2017, Vol. 17