穆光宗认为,独生子女家庭的养老风险是一种结构性风险,[1]独生子女的成人风险还将带来家庭结构性缺损或瓦解,从而引发无后老龄化的挑战。[2]中华人民共和国卫生部(2010)发布的《2010中国卫生统计年鉴》显示,中国每年新增7.6万个失独家庭,50岁以上失独群体日益庞大,截至2012年全国失独家庭已超百万个。[3]由此可见,失独老人不仅基数庞大且数量还在不断上升。虽然2015年开始实施“全面二胎”政策,大大减少了“失独”的风险,但实施30多年来的控制生育而引发的“政策性”失独仍将成为未来老龄化风险社会中十分棘手的问题。

一、问题提出贝克认为,风险的产生不仅仅是知识的域限问题,其实还有知识政策的问题。因为一旦知识政策形成,就会因种种原因(如政治的推动力等)而延续知识风险,并进而进行新风险的制造。[4]我国的计划生育政策是在理性的人口论和经济社会发展背景下产生的,1982年9月中国共产党十二大确定“实行计划生育,是我国的一项基本国策”,在种种政治手段的推动下一直延续着知识风险,进而产生了新的“失独”风险的制造。这种风险将蔓延和持续,当这些“失独”父母步入老年的时候,又将制造出更大的养老风险。换言之,当独生子女家庭失去这个“唯一性”时,将出现怎样的危机?而当这样的危机又面临着更巨大的风险背景——人口老龄化社会时,[5]“失独”家庭的老人将面临人口政策带来的微观和宏观层面的双重养老风险。

大部分学者主要从实施主体角度——政府、社会、社区、家庭、失独群体自身几个层面出发提出应对失独家庭或失独群体养老问题的策略。[6-12]还有一些学者从养老服务内容的角度提出应对策略,包括经济支持、精神慰藉、医疗照护、生活照顾等。[13-16]少数学者从养老形式上提出了失独老人的社区照顾养老模式的建构,从国家、社区、社会组织、市场等四个维度构建社区照顾养老服务体系。[17-18]以上均是从客观的相对被动的角度提出应对策略,而从失独老人主观和主动的角度来应对养老问题的研究十分少。因此,本研究将弥补这方面的文献缺失,从失独老人群体的能动性角度,即从抗逆力的角度建设失独老人应对养老风险的能力。肖云和杨光辉从优势视角分析失独老人的养老问题,实现失独老人个体优势与其生活环境的整合,以逐步帮助他们走出困境,安享晚年。[19]郭庆和孙建娥从家庭抗逆力的角度分析失独家庭在养老过程中面临的风险因素及其调解机制。[20]本研究更倾向于从失独老人群体角度出发,基于养老的风险因素和保护因素的对应结构,提升失独老人形成养老保护机制的抗逆力。

二、理论解释架构早期的抗逆力研究比较注重个人品质或特征的研究,是个人内在的一种能力,是一种潜在、内化又积极的力量。许多研究焦点集中在具备抗逆力的个体具有什么样的品质特征上,聚焦于儿童和青少年群体的抗逆力研究。随着研究的深入,研究者逐步发现,抗逆力不仅仅与个体的品质和能力有关,同时也和环境密切相连。抗逆力是人们面对不断变化的环境的积极适应,[21]积极适应依赖人与环境之间的相互作用,是一个充满动力的过程。[22]越来越多的学者重新审视和修正了抗逆力的研究分析框架,引入了个人在逆境中成功适应和发展的经验分析。[23]其中逆境被称为危机因素,在逆境中顺利适应形成保护因素。这里的抗逆力更多被理解为一种过程,面对逆境而表现出的积极应对与适应,在危机因素作用的过程中同时形成了保护因素。

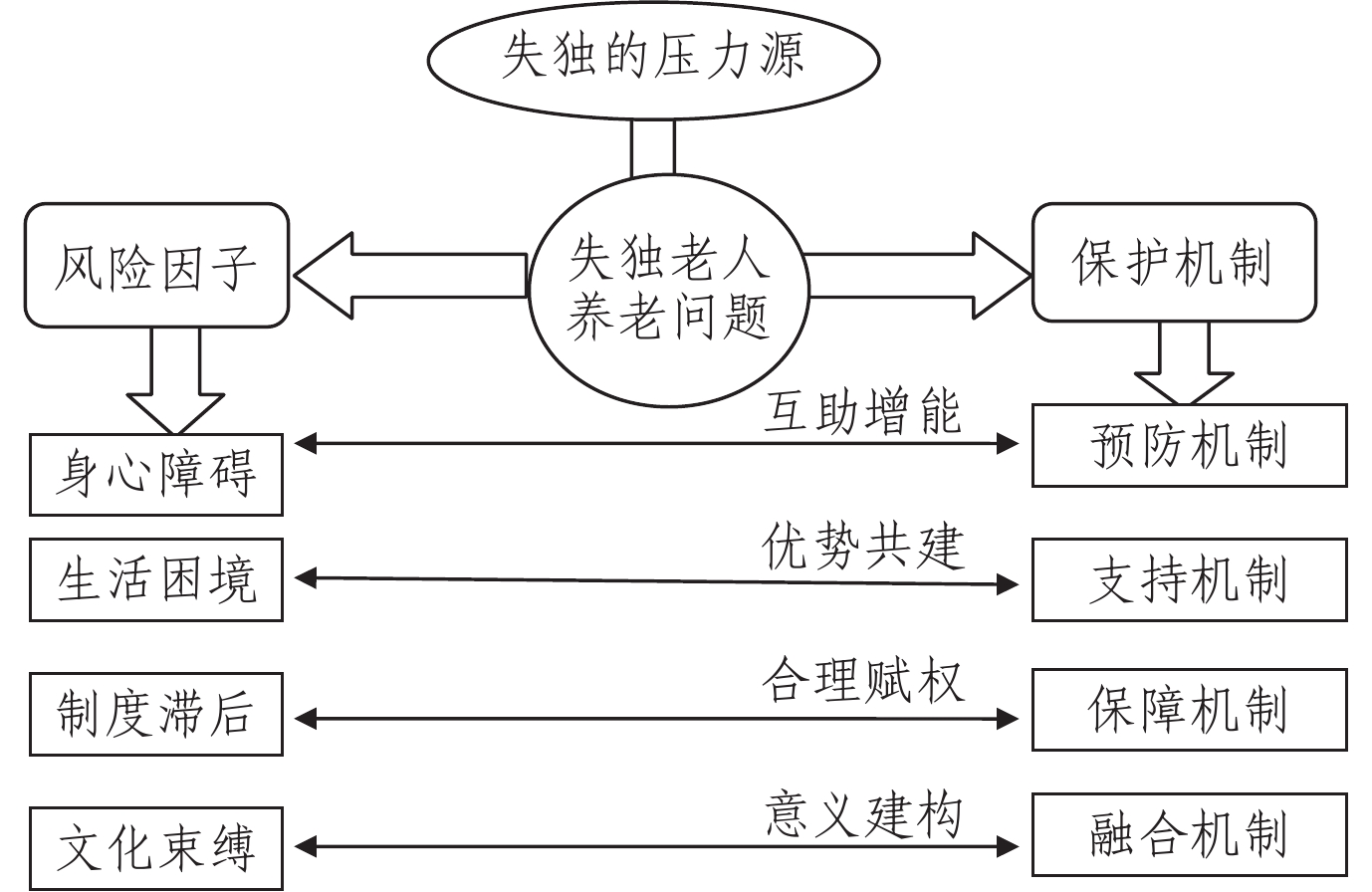

危机因素和保护因素在相互影响、交互作用中产生了抗逆力的运作过程。在两者相互适应机制的研究中,抗逆力的界定包含三个方面的内涵,即在逆境中抗逆力的呈现过程、对困难的超越和获得健康发展。[24]首先,失独老人在应对失去唯一孩子的创伤性危机中逐渐形成应对机制,个体抗逆力开始呈现;其次,失独老人在危机事件后又将面临后续生活的重重困难,而困难的超越单靠失独老人个体很难完成,失独群体和周围环境的抗逆双向合力形成,由此推动养老保护因素的生成;再次,保护机制的不断完善推动失独老人实现由被动向能动的健康发展。这里的理论分析框架(见图1)体现了两个分析系统的互动过程,即养老风险因子和保护机制的交互作用系统,每个风险因子都因应形成保护机制,在此过程中表现出抗逆力的呈现、超越和发展;与此同时也呈现了个体与环境的互动转接性,形成一个循环的策略系统。

|

图 1 研究框架 |

本研究以政府购买社会工作机构服务失独群体项目(项目简称为“生育关怀携爱家园服务项目”)为个案展开。个案研究是一种典型的定性研究方法,通过对社工机构承接的服务项目持续四年服务(2013年开始,根据失独群体的需求,有针对性地为其提供健康咨询、心理援助、社会支持等身体、心灵、社会三位一体的专业服务)的观察、参与和反思,研究服务介入的全过程及服务的成效。通过参与观察法和访谈法收集研究信息,并对资料进行整理。

(一). 参与观察法研究者同时又是实务者深入到项目所服务对象的生活背景中,在实际参与项目服务活动过程中进行观察,将服务对象日常生活的情境作为研究的基础,主要以项目服务连接日常生活场景为观察对象。以携爱家园为平台,提倡以家人般的情怀相互携手,通过家园的活动观察失独群体的变化,逐步将活动融进他们的日常生活,在生活场景中改变他们原有的生活方式,并详细观察记录整个过程的变化。

(二). 访谈法对服务对象开展探访服务,预设访谈提纲,在面对面的交谈中了解服务对象的基本信息、健康状况、生活状态、人际交往情况、基本需求等,以进一步探索服务对象对养老问题的基本态度。访谈对象为“生育关怀携爱家园服务项目”的63位失独老人。文中引用的是其中较典型的失独老人的访谈对话,其中4位女性,3位男性,年龄大部分在60~70岁之间,只有一位年龄较大(75岁),目前失独老人大部分处于低龄阶段,存在高龄化的风险。2位独居老人自我照顾,其余为老老照顾,照顾压力较大。其典型性体现为,他们对养老问题表现出较大的担忧,并提出了明确的养老服务需求。

四、被动性:养老风险因子的羁绊随着老龄化社会的加速发展,失独老人在失去最大的养老支柱(孩子)后将面临更大的养老风险。有学者从风险的角度对失独老人的养老风险进行了界定,杨勇刚等认为,失独老人面临的养老风险主要表现为制度风险、经济风险和自身风险。[8]周璇和吴翠萍提出失独老人将面临返贫致贫、日常照料和精神赡养的风险。[3]史柏年提出了经济支持、生活照料和精神慰藉“三管齐下”的办法。[25]学术界基本认同经济、照料、精神三个层面的风险存在。结合前人的研究以及对访谈资料的分析发现,失独老人呈现出的微观层面上的养老风险主要表现为身心障碍、生活困境,宏观层面上的养老风险主要表现为制度滞后、文化束缚。

(一). 微观层面的养老风险 1.. 身心障碍从风险的角度来看,失独老人不仅具有一般老年群体普遍性的身体弱化、心理焦虑的养老风险,失去唯一的孩子还将给他们带来身体上的加速老化和各种疾病的出现,再加上心理上难以承受的压力、痛苦和恐惧,巨大的身心障碍使他们的晚年生活压力重重。调查发现,失独群体易出现抑郁、焦虑、自卑、绝望、封闭等心理反应,身体上多患有心脏病、冠心病、糖尿病、高血压、高血脂等疾病。[26]访谈中许多失独老人对自身的身体状况都表现出明显的担忧和消极情绪。卢大爷(64岁)表示:“自己的身体状况较差,目前患有高血压、高血脂、心脏病,特别是儿子去世给自己的身体带来了沉重的打击”;韩大爷(64岁)提出:“体检后身体虽然没有什么问题,但自己老觉得器官在老化,身体状况不好,心里不踏实”;曾老太(67岁)没有走出失独阴影,孩子的自杀,给她的身体和精神层面都带来了沉重的打击。访谈过程中发现,失独老人不仅仅单纯面对身体机能老化带来的身心压力,还面临着精神障碍的风险。

2.. 生活困境在日常生活层面,失独老人面临的风险主要表现为经济困难、生活照料缺位和病痛照料缺失。周璇和吴翠萍认为,失独家庭养老存在返贫致贫的风险,表现为积极还债支撑活下去,保守消费凑合过日子的现状,[3]访谈过程中也发现很多此类现象。余大爷(68岁)的儿子因病离世,之前为了给儿子看病,余大爷把两套住房卖了,还借了十多万元外债,目前租房居住,还处于还钱阶段;更多的失独老人表示因失独带来身体上的病痛导致医疗费用负担沉重;少数失独老人不仅要自我照顾,还要抚养第三代,经济压力特别大。以上均是由失独带来的经济风险。另外,家庭养老的主要贡献主体是子女,家庭养老支柱的缺失使失独老人的养老缺乏依靠。大部分失独老人表示了对养老和生病住院时无人照顾的担忧,子女的缺位和照料的缺失,使得失独老人生活照料的压力凸显。

(二). 宏观层面的养老风险 1.. 制度滞后失独老人养老诉求不是来源于单一的物质上的补助,而是综合的社会养老服务制度。然而现实情况是,我国社会养老制度不健全,保障制度缺失,求助制度缺失,养老服务机构匮乏。[9]失独老人的社会养老服务制度并未完全建立和健全,目前主要是以经济补偿为主,其他层面的养老服务还处于探索阶段,未形成稳定的服务体系,即在医疗、社区照顾、社会组织介入服务体系方面还有待提高和完善,制度呈现出一定的滞后性、被动性和粗放性,欠缺预见性、能动性和精细化。访谈过程中,在提及制度层面的需求时,王老太(60岁)表示,政府的经济扶持资金太少,有必要适当提高,希望年老无助时得到政府的赡养,徐老太(75岁)希望社区可以每个月安排一次家政服务,许老太(60岁)表示经济扶持资金地方差异性太大,要平衡提高,为失独家庭提供护理费补助,年老时政府可以赡养……甚至有些希望得到廉租房或者经济适用房的优先照顾权。由此可见,失独老人对政府的制度政策抱有极大的希望,制度的滞后将增加他们的养老风险。

2.. 文化束缚大部分访谈对象存在较低的自我认同感,很难融入和重新开始社区的生活,其直接原因在于传统孝文化的根深蒂固。[27]传统的主导性价值或行动模式构成了中国式的“反哺”文化模式。他(她)们期望得到子女物质、情感等方面的支持,寿终正寝时有子女养老被视为真正入土为安,“断子绝孙”和“无人送终”的人被一部分社会大众贴上“不吉利”的文化标签,同时失独老人也被贴上“不吉利”“怪癖”“不合群”的文化标签。[28]学者们在失独老人的养老问题研究中很少提及传统文化的影响,但笔者在访谈过程中发现,一些失独老人受到传统文化观念的限制,无后的打击让他们害怕别人异样的眼光,也因此将自己封闭起来,不愿意与外界交流,与亲戚、朋友、邻居和同事等基本不联系,或很少来往,基本不参加任何团体活动。从这个层面上看,失独老人面临着传统文化束缚而产生的与社会环境断裂的风险。

五、能动性:养老保护机制的能力生成面对失独老人的养老风险,单纯对其养老风险因子进行分析是一种被动的问题导向视角。抗逆力更倾向于优势视角,当然这里强调的优势并非忽视问题的存在而只看到能力、特长及资源,而是从应对问题中激发出来的潜在能力、品质和求助力。从这个视角出发,转换被动的问题视角,从抗击各个风险因子中寻找失独老人群体的能力和特质,从能动性的角度生成失独老人应对养老风险的保护机制。保护因素具有削减危机因素的功能,能够阻碍危机因素发挥作用,能够防止危机因素的出现。[23]基于此,从互助增能和优势共建的角度增强失独老人群体的抗逆力、生成预防和支持两个微观层面的内部保护机制以及从合理赋权和意义建构增强失独老人群体及环境的抗逆合力、生成保障和融合两个宏观层面的外部保护机制显得十分重要。当前,对项目63位失独老人的社工介入服务已初见成效。

(一). 内部保护机制 1.. 预防机制预防机制主要通过失独老人身体意识的觉醒、身体运动的互助强化和失独老人亲历者的经验引导和加强他们应对身心障碍养老风险的预防能力。失独老人对自我身体的意识逐步觉醒,从创伤事件中的“无身体感”中慢慢抽离出来,开始关注自己身体的反应和感受,对身心健康有了一些期望。“身体意识”的存在感和对“健康身体”的期望是服务介入的契机,通过增加他们改变负面身体状态的动力和能力,建立身心健康的预防机制。动力主要是透过身心意识的感觉改善来推动的,比如项目有针对性地将康复知识、康复技能、饮食计划、身体检查等服务引入其中,加强他们对自我身体健康的关注和重视,提高他们主动改变的积极性。能力主要是通过身体运动来实现,依据身体社会学的观点,个体身体不仅仅表现出自然的我,还表现出社会的我。项目有针对性地开展失独老人的运动小组,使他们在自我肢体运动和与他人互动的经验分享中,感受到身心的良好状态和社会性身体的意义,在失独老人群体的互助中增加其身心健康的自主能力。当遇到刚经历创伤性事件或一直无法走出危机事件的失独老人时,为了防止他们的“无身体感”而带来更严重的后果,让身心状态恢复较好的失独老人以亲历者的身份去影响他们,成功的经验成为克服危机的杀手锏,推动了他们改变的动机。

2.. 支持机制支持机制主要是从问题中发现优势,挖掘群体内部的优势,在优势共建中寻找支持力量,从物质和精神层面给予互助支持。项目服务尝试转变视角,从问题中寻找可能,激发失独老人面对问题的应对能力和求助能力。应对能力主要指家庭功能缺位后,遇到生活困境时自己面对和解决问题的能力,以此对自我解决问题的能力给予肯定。求助能力主要是出现生活困境时运用资源进行自我帮助的能力,主要的支持力量来自于政府的经济补偿、亲朋好友和邻居同事的关心照顾和社区层面的探望,这些力量是他们面对问题的资源,可以看到他们对外求助的意愿和程度。从社会支持网络建构的角度看,项目服务通过项目运作的平台进行优势共建,充分利用失独群体自身的优势资源搭建一个互助支持系统。在经济困难方面,项目服务为失独群体建立了一个基金会,主要接收来自群体内部的捐助,给予群体内经济困难者一些适当的物质支持。在生活照料和病痛照料方面,失独群体建立了互帮互助的志愿小组,比如其中生病的失独老人,由失独群体组成的志愿小组排好时间表轮流照看,这样无论是照顾者还是被照顾者都感受到了自己不是一个孤立的个体,而是拥有一个具有同样遭遇的兄弟姐妹组成的大家庭。

(二). 外部保护机制 1.. 保障机制保障机制主要是建立合理的利益诉求表达机制。项目成立了携爱家园理事会,建立了一个自下而上的合理沟通交流平台。失独老人因制度政策而导致了家庭功能缺失,希望政府为他们的养老负责。如果制度无法及时补给,就会触动他们敏感的神经,引起他们不满的情绪,进而引发冲动性行为,使他们的生活变得充满抱怨、愤怒、不安和焦虑。在这种情境下对失独老人进行情绪疏导和建立合理的利益表达机制十分必要。项目服务根据赋权的理念,协助他们成立了携爱家园理事会。失独老人有需求可以找到家园进行倾述,比如每周四设有茶话会或座谈会,为有利益诉求的失独老人提供一个情绪宣泄和需求表达的自由空间。他们负面的情绪一方面可以通过倾述得以宣泄,另一方面社工的理解、支持和积极正向的引导也降低了他们的对抗性和敌意,使他们以比较平和、宽容和感恩的心态去面对现实。从能动性的角度出发,通过观察失独者的能动性特征,反思和总结出他们真正需求的相关制度政策的内涵和外延,从而建立以能动性为视角,从能动行为出发、自下而上的政策建构路径。[29]基于此,项目服务成立携爱家园会,定期收集大家的需求,并对其进行分析和评估,将合理的利益诉求通过合法的途径和方式向上传递,争取到更多的制度性保障,推进建立更完善的养老保障机制。

2.. 融合机制融合机制主要是通过对生活意义的重构,组织各类小组活动,加强失独老人与群体的连结,进而带动失独群体主动融入周围环境,建立他们应对社会断裂风险的融合机制。失独老人面临与社会断裂的养老风险的主要原因是,传统文化的影响导致自我解构而逐渐失去自我存在的意义。在传统思想扎根太深、现代意识难以强行植入的情况下,从社会建构的视角重新进行主体意义建构是比较可行的一种尝试。项目服务通过意义连结的方法重构失独老人的生活场景,开展了一系列的同质性小组活动,比如乐享生活小组,以吃会友,各个失独家庭轮流开放厨房,定期齐聚一起共煮共享,并将食物带给未参与的失独老人,将关爱与生活意义传递给每个人。这是通过将失独个体与群体生活连接起来的方式,赋予他们生活意义的主观感受。成立业余兴趣小组,鼓励失独老人重新关注自身存在的价值。一位年近7旬的失独老人对摄影十分着迷并颇有建树,项目服务便引导其发挥特长,让他主动承担项目活动的幕后摄影工作,并将记录下来的精彩瞬间分享给他人。当这位失独老人获得肯定时,其自我价值得到重构,同时带动其他失独老人重新思考和定位自己的人生价值。当实现了失独个体的自我重构和主动融合后,整个群体的社会意义也被建构。他们不是孤立的,也不是可悲的,他们是经历了一些共同的遭遇后走到一起,互相扶持、优势互补、共融共进的整体。此时再通过意义连结的方式引导失独老人群体融入周围的生活环境,与周围的生态系统建立互动关系。如果可以得到来自环境系统的积极回应和支持,由此进一步重构群体的社会价值——他们是推动社会发展和时代进步做出贡献的一群人,是值得尊重和肯定的。

在“生育关怀携爱家园服务项目”运作过程中发现,在经历失去唯一孩子的创伤性事件后,失独者表现出了一定程度的对危机的积极应对和适应,这是抗逆力的一种很好表现。抗逆力是动态的发展过程,在失独者与环境互动过程中将不断面对困难和适应。困难主要表现为失独者伴随着年龄增长出现的身心功能弱化而引发的对未来养老的担忧,即表现出微观层面——身心障碍、生活困境和宏观层面——制度滞后、文化束缚的养老风险;适应主要表现为以失独老人在过往的创伤性事件中表现出的抗逆力为依据,项目服务运用优势视角,从被动应对问题转换为从问题中发现优势,从失独老人群体的能动性角度建立他们应对风险的保护机制。在风险因素和保护因素的互动过程中,通过失独老人之间的互助增能和优势共建增强他们抗击逆境的能力,合理赋权于失独老人群体,并对生活重新进行意义建构,提高其晚年生活质量。

| [1] | 穆光宗. 独生子女家庭本质上是风险家庭[J]. 人口研究, 2004(1): 33-34. |

| [2] | 穆光宗. 独生子女家庭是风险家庭[J]. 当代工人, 2012(9): 11. |

| [3] | 周璇, 吴翠萍. 基于风险视角的失独家庭养老问题研究[J]. 老龄科学研究, 2015(2): 38-48. |

| [4] | 乌尔里希·贝克. 风险社会学[M]. 南京: 译林出版社, 2004: 88. |

| [5] | 原新. 独生子女家庭的养老支持——从人口学视角的分析[J]. 人口研究, 2004(5): 48-54. |

| [6] | 金珑嘉. 失独家庭现状及其养老问题研究[J]. 汕头大学学报(人文社会科学版), 2013(4): 75-78. |

| [7] | 张焕, 李新松. 中国失独家庭养老服务体系建设研究[J]. 经济研究导刊, 2013(15): 102-104. |

| [8] | 杨勇刚, 胡琳娜, 马刚. 快速老龄化背景下失独老人养老风险化解机制——基于对河北省保定市的调研[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版), 2014(2): 100-106. |

| [9] | 宋强玲. 老龄化视阈下失独养老问题及对策[J]. 中国老年学杂志, 2014(15): 4403-4405. |

| [10] | 晁霞, 高春凤. 城市社区失独老人面临的问题与对策研究[J]. 产业与科技论坛, 2014(6): 11-13. |

| [11] | 李真, 安艳. 失独老人”养老之诘问: 困境、制度性成因与纾困之道[J]. 黄河科技大学学报, 2015(1): 65-69. |

| [12] | 刘晖. 对我国失独老人养老问题的再认识[J]. 南京工程学院学报(社会科学版), 2014(2): 13-15. |

| [13] | 钟宇菲, 张莹. 失独家庭养老保障问题研究[J]. 劳动保障世界, 2013(8): 23. |

| [14] | 朱艳敏. 失独者养老态势与困境摆脱[J]. 重庆社会科学, 2013(8): 34-41. |

| [15] | 熊亮, 韩冰. 近年来我国失独家庭养老问题研究回顾与反思[J]. 湖南行政学院学报, 2016(1): 57-60. |

| [16] | 任君宜. 失独群体的养老困境探究[J]. 法制与社会, 2016(6上): 165-166. |

| [17] | 陈盼盼. 失独老人的社区照顾模式探究——基于福利多元主义理论的视角[J]. 福建行政学院学报, 2014(4): 65-71. |

| [18] | 陈盼盼. 失独老人社区照顾的模式[J]. 重庆社会科学, 2015(6): 47-54. |

| [19] | 肖云, 杨光辉. 优势视角下失独老人的养老困境及相应对策[J]. 人口与发展, 2014(1): 107-112. |

| [20] | 郭庆, 孙建娥. 从拔根到扎根: 家庭抗逆力视角下失独家庭的养老困境及其干预[J]. 社会保障研究, 2015(4): 21-27. |

| [21] | MASTEN A S, BEST K M, GARMEZY N. Resilience and development: contributions from the study of children who overcome diversity[J]. Development and psychopathology, 1990(2): 425-444. |

| [22] | MASTEN A S. Resilience comes of ages: reflections on the past and outlook for the next generation of research.[M]// GLANTZ M D , JOHNSON J. Resilience and development: positive life adaptations. New York: Plenum, 1999: 281-296. |

| [23] | 童敏. 流动儿童应对学习逆境的过程研究——一项抗逆力视角下的扎根理论分析[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2011: 28. |

| [24] | HAWLEY D R & DEHAAN L. Toward a definition of family resilience: integrating life-span and family perspective[J]. Family process, 1996, 35(3): 283-289. |

| [25] | 史柏年. 中国失独家庭将达千万 经济补助难解根本问题[N]. 京华时报, 2012-08-27. |

| [26] | 陈文华. 福利多元主义视角下城市失独家庭困境消解路径研究[J]. 社会工作与管理, 2017, 17(1): 58-65. |

| [27] | 方曙光. 断裂、社会支持与社区融合: 失独老人社会生活的重建[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2013(5): 105-112. |

| [28] | 方曙光. 社会排斥理论视域下我国失独老人的社会隔离研究[J]. 江苏大学学报(社会科学版), 2015(3): 73-78. |

| [29] | 陈雯. 从" 制度”到" 能动性”: 对死亡独生子女家庭扶助机制的思考[J]. 中共福建省委党校学报, 2012(2): 114-120. |

2018, Vol. 17

2018, Vol. 17