基金课题

- 2023年度安徽省高等学校科学研究项目(哲学社会科学)重点项目“城乡融合背景下返乡农民工市民化路径及其实现机制研究”(2023AH050889)。

作者简介

- 周慧(1999— ),女,汉族,硕士研究生;主要研究方向:农村社会学,基层治理.

通讯作者

- 陈继(1976— ),男,汉族,讲师,博士;主要研究方向:农村社会学,基层治理;Email:mbbcj@163.com。.

文章历史

- 收稿日期:2025-03-24

基层治理是加强社会治理的“微单元”,是完善国家治理体系和促进治理能力现代化的“微场域”。党的二十大报告指出,全面建设社会主义现代化国家,必须有一支政治过硬、适应新时代具体要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍。[1]由此,学术界聚焦基层干部这一行动主体进行理论分析与调查研究,主要内容如下。

一是基层干部入场乡村的角色论。区别于正式科层官僚的组织角色,基层干部主要扮演“代理型政权经营者”[2]与“半正式行政角色” [3] ,并表征为拥有“村庄事务代理人”[4]“村庄秩序监护人”[5]等地位,且呈现为“强亲属关系”或“弱亲属关系”等治理属性[6],最终外显为联通“国家—社会”结构的关键主体。基层干部作为村域空间内“做某人工作”的力量工具[7] ,发挥导向者、示范者、引领者作用,承担帮扶、增收、创新等重要职责,以角色赋能推动基层治理能力提升。二是基层干部行政压力的避责论。由于压力型体制的考核强度与乡村现实存在“结构差”,部分基层干部遵循“不出事逻辑”,存在遇事消极、不作为的问题[8],从而形塑了一种避责主义逻辑。[9]即在拥有一定自由裁量权的范围内,部分基层干部通过表达适度的懈怠意愿、实现风险最小化的方式来规避责任,避免与上级发生直接冲突,导致基层治理权责错位。[10-11]三是基层干部提升效能的对策论。基层干部的主动性、积极性和创造性是促进乡村经济快速发展的关键成因之一,由此延展出“治官权”“治民权”上下分治的治理对策。[12]此外,提升基层干部的政治素养、文化素养、综合素养十分必要。[13]应在“农村—事—议”程序中完善基层干部激励机制[14],吸纳外来资源充实人才队伍,培育新型农村基层干部。通过“换脑”“补脑”“激活”,提升基层干部的教育觉悟与胜任力。[15-16]

从研究旨趣来看,多数研究总体呈现出一种“现象—对策”的分析导向,难以提出创新性的对策与建议,无法形成系统的学术理论。[17]鉴于此,笔者尝试跳出单向圈层,借助2018年至2023年对Y村在推进乡村振兴战略中的老树存留事件,进行长达6年(有间断)的民族志观察,提出寓情于境的学理分析,探讨基层干部如何以“情感”为支撑,实现乡村场域的情感治理。

二、寓情于境:一个分析框架基层干部在乡村场域的治理,面对的是具体的人。“情感”作为工具与手段能够有效进行传导和输送,使基层干部以更柔和的方式深入基层,在治理乡村过程中,获得更多与乡村社会对话的空间。

(一)情感治理的知识谱系

“乡情治理”[18]、“柔性治理”[19]和“软治理”[20]等治理逻辑的提出,在一定程度上正向拓展了情感治理的价值。因此,探讨乡村“治理有效”的现实命题,必须内嵌于乡村治理场域,回溯乡村情感治理的知识谱系,强调情感的价值回归。

我国古代治理过程中以“人情”构成人伦秩序的自然基础,以天地、人情、伦常指向政权合法性的社会治理框架[21],“情本位”孕育了基于乡土关系的地缘共同体与关系导向的人情网络。[22]在地域社会中,富含道德伦理属性的社会交往逐渐内生出地方情感文化。情感不仅成为维系社会关系的纽带,更被创造性地构建为一种可以交换与经营的社会资本。改革开放后,在“总体—支配”[23]的国家形态作用下,规则治理成为塑造乡村社会关系的主导力量,其项目目标清晰、过程均衡,带有明显的封闭性和单一性。[24]乡村对共同情感和群体归属的脱域性导致价值弱化,并演化为“脱域共同体”[25] ,衍生出人际关系涣散、地域认同衰弱、乡土分离等问题,以“制度—规则”形塑的乡村社会关系面临个体利益断联和情感缺失的现实拷问。进入新时代,学界重新将“情感”纳入治理体系范畴。情感治理以一种柔性化的治理方式将“人的主体性”凝结为社会秩序,强调“具体的人”而非抽象的角色,找回人的情感本真和个体价值。[26]这意味着在特定的乡村场域采用非制度性的干预策略能够促进村民的情感共鸣,激发乡村内的情感认知,稀释由利益分化带来的不稳定性,减轻由刚性治理带来的技术分歧。

不同于制度化、规则性的刚性治理取向,情感治理采用伦理与道德等非正式策略调节社会关系[27],更倾向于将个人和情感纳入治理结构,并外溢为现代治理范式。乡村社会是社会治理的基础单元,从情感治理的知识谱系中寻求消弭情感与治理现实鸿沟的策略,能够实现基层治理的情感回归。

(二)情感治理的分析路径

通过上述分析,我们观察到学术界在反思制度、技术、理性的基础上,重新审视情感在基层治理中的效用,以此弥补治理结构的缺陷。但是,如果过于集中讨论治理本身,将基层干部这一行动者抽离出其所处的具体情境,就会使其成为脱嵌于现实的抽象因子。因此,乡村社会治理逐渐从外在的技术、制度层面转向内在的情感层面,情感治理作为一种有效介质进入乡村场域。

以社会学视角观之,情感外显为人类生理结构组成部分,内化为社会互动关系纽带,映射出居民对基层治理的接纳程度和主观评价倾向。[28]作为一种新的治理范式,情感治理超越了传统统计学均数与指标局限,更加注重具体情境,巧妙构建了以“人”“关系”“情感”为核心的地域秩序。[29]这意味着情感治理的步骤往往会根据实际情境而差异化推行,其目标是基层干部获取非正式资源,驱动基层情感动力,实现社会情感重组。具体而言,情感治理是指基层干部在限定范围内,重拾基层文化习俗、日常惯习、意愿、需求等,促进居民的情感共鸣和互动,缓解因刚性治理而产生的价值断裂和利益区隔,减少基层治理不稳定因素。

以结构化视角悟之,情感治理利用其感性特质重塑政治话语,以非正式方式释放治理特效,并生产出富有地方特色的文化底蕴和资源规范,使情感治理转化为更贴近个体生活经验的叙事表达。同时,情感治理的通俗性、可接受性为基层干部的实践提供了缓冲空间,打破了基层干部与居民之间的结构性隔阂,能够有效缓解社会矛盾,使治理范式从“供给端”转向“需求端”。基层干部治理策略不再仅仅源自顶层制度设计,而是更多聚焦于与居民的情感连接,共同塑造基于情感的治理路径。此外,情感治理在本质上契合了以具体情境为基础、具有内在稳定性的基层共同体价值,回应了基层居民的情感诉求,使基层干部的治理行动更具“温情”。

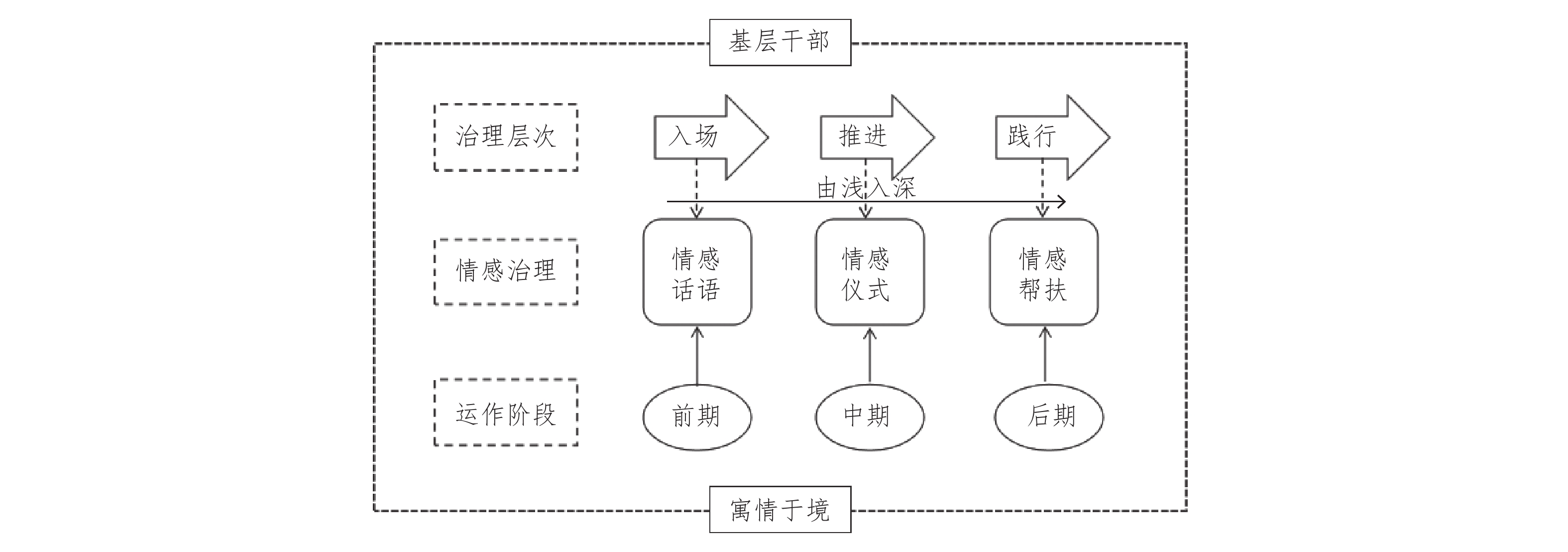

基于此,本文提出寓情于境的分析框架,依托Y村老树存留事件的民族志观察,将情感引入基层干部行为逻辑分析之中。在具体情境中,基层干部处于多重社会关系中,每个关系都具有异质的身份和规则,附带出情感治理行为的差异性。具言之,该框架主要包括前期的情感话语阶段、中期的情感仪式阶段、后期的情感帮扶阶段,分别对应于基层干部情感治理的入场、推进和践行(见图1)。笔者希望通过社会学视野来建构情感治理分析框架,对基层干部情感治理逻辑予以解释,从中发现基层干部对刚性治理的适当调和,将情感治理作为一种补偿性控制来实现乡村建设目标,并对其过程进行反思,以突破现有体制的桎梏。

|

图 1 寓情于境:基层干部情感治理逻辑分析框架 |

笔者以客观发生的社会事件为研究样本,以Y村老树留存事件为分析起点,以参与式观察法和无结构访谈法收集的资料为分析依据,着重观察基层干部如何通过情感治理的入场、推进和践行来具体诠释情感话语、情感仪式和情感帮扶。

(一)研究资料与事件回放

2018年9月,中共X县委办公室、X县人民政府办公室印发《X县实施乡村振兴战略2018年工作要点》的通知。同年12月,X县Y村主任汪某开始在Y村推进乡村振兴计划,主要内容是实施农业产业提升、乡村人居环境美化、农村文化建设、乡村治理创新、农民增收促进等工程。在实施乡村人居环境美化工程过程中,Y村主任汪某、村民杨某就Y村老树留存问题展开争论,其意见出现分歧。笔者身为村民一员,见证了事件始末。2018年12月至2023年6月,笔者参与了就老树留存问题进行的各种非正式会议、活动、访谈等,获得了现场经验资料。由于进展缓慢,笔者对该事件进行了长达6年的民族志观察。此事件是该村建村以来持续时间最长、情感碰撞最为激烈的一次事件,故选其为本文案例。

该树是村民杨某的父亲于1960年植于门前,距今已有60余年,遂称老树。近期,杨某的老伴不幸身患重病,杨某的儿子婚期将近,均需资金周转。恰逢此时,有人愿出资18万元购买老树,杨某欲砍掉此树。以Y村主任汪某为代表的村集体,认为该树是本村人居环境美化工程中的“标志性建筑”,不宜砍伐。村干部、多位村组人员对杨某进行正式通告,无果。而后村主任汪某运用“情感治理”的方法,最终征得杨某同意,保留此树,以推进该村乡村建设。

(二)研究方法与调查过程

民族志观察是一种以田野调查为基础,以参与式观察和深度访谈为依据,深入探究社会事实的研究方法[30] ,该方法主要包含田野工作、理解工作和文本工作。[31]田野工作是民族志观察的前提,它要求研究者深入研究对象生活场景,通过亲眼所见、亲耳所闻来收集关于研究对象特定行为的资料,并简单记录调查事实,全面了解研究对象的生活世界。理解工作是民族志观察的保障,要求研究者将田野工作中收集到的丰富资料进行概念化和情境化,并对观察到的行为进行深入解读,将其置于特定社会、文化和历史背景中,从而揭示行为背后的深层意义。文本工作是民族志观察的关键,要求研究者将田野工作和理解工作所获得的洞见以叙述方式呈现出来,传达给读者。

为了更好地获得原始资料,笔者通过参与式观察、无结构访谈来跟进老树留存事件的发展。第一,参与式观察。笔者是当地村民,村干部与村组人员在讨论老树留存问题时,对笔者的“在场”无异议,使笔者能够详细记录商讨的重要话语与对策,并真实记录行动双方的互动情境。第二,无结构访谈。笔者以无结构访谈法为主要研究方法,围绕老树留存事件对相关人员进行深入访谈,获得第一手真实资料。访谈对象包括但不局限于基层干部Y村主任汪某、村民杨某、村组人员黎某、张某等8人,其他村民20人。主要访谈对象情况见表1。

| 表 1 主要访谈对象情况 |

为深入观察该事件的始末,探索基层干部“情感治理”的逻辑进路,笔者6年来与几位主要涉事人以面谈、电话、视频等方式保持联系,并完成补充访谈和调研。访谈的主要目的是实时把握该事件,了解基层干部在情感治理前期、中期、后期的运作逻辑与治理成效。访谈以“一对多”“多对一”“提问+追问”“集体讨论”等方式进行,访谈时间从20分钟至1小时不等。

四、寓情于境:情感治理的运作逻辑分析情感治理是基于基层社会发展样态而形成的治理范式,以情感的灵活性直面“百里而异习,千里而殊俗”的社会伦理。作为一种层次性框架,寓情于境主要包含情感话语、情感仪式、情感帮扶阶段,在行动层面涉及情感治理的入场、推进与践行。

(一)情感话语:情感治理的入场

与传统的、说教的强硬式行动逻辑不同,情感治理尊重乡土社会的道德伦理,尊重地方知识、熟人社会和关系血缘。乡村社会的情感交流话语通过“面子”“人情”以及家庭亲疏的人伦等资源建立起“柔软”“灵活”的语言符号,在情感话语与乡村地方话语之间找到合适的对接点,将互动范围延伸至村民个体,使情感治理得以入场。

我知道他(村民杨某)家要办事,所以我们村干部要保下老树还需要想办法。首先是跟他搞好关系,每次在村里看见他,我总是跟他打招呼。一开始他看都不看我,但是在我坚持了近一年之后,他的态度有所改变,慢慢开始跟我打招呼、聊两句了。(A01)

情感是连接乡村关系的前提,情感话语的出场为基层干部的情感治理提供了可能,“打招呼”“聊两句”隐藏着情感色彩,半掩着“情感资本”。

小汪不是不知道我家这几年的状况,急需用钱,有人愿意出资买下这棵老树,正好给我救急。小汪是站着说话不腰疼,他家没摊上这些事,不知道其中的难处。(B02)

Y村基层干部通过情感来弥补信任缺失,增大化解问题的可能性,从而为关系的弥合奠定基础。在这一过程中,基层干部不仅仅是管理者,更是乡村社会中的一员,通过情感交流与村民建立联系。这种联系超越了传统的科层制界限,使基层干部将人情、关系、地缘等纳入行动考量范畴,将职业化的政策任务转变为乡土话语,将行政逻辑的官方交流转化为乡土互动,以情感治理为情感话语的经验叙事提供空间。对基层干部而言,情感话语暗含了情感治理的历史经验:乡村社会并未将普遍主义与特殊主义视为绝对的对立,“通情”体现在己之好恶与他人好恶的情感话语沟通中,即“情通”则“理得”[32],这为寓情于境的情感治理逻辑赋予了辩证特征。在完成政策任务时,基层干部不仅仅依赖理性化、逻辑化的条文规定,还会充分考虑具体现实情境,在规则框架内弹性运用情感治理。

(二)情感仪式:情感治理的推进

仪典通过聚合、聚集和聚会等手段实现精神的重新铸造,在这些场合个体被紧密联系在一起,进而一同加深其共同情感。[33]情感仪式往往外显于科层体系外,通过营造温馨氛围触及村民内心,将问题以一种非正式化的方式融合于仪式之中,勾连出村民内心的乡村共同体意识,从而达到情感治理的推进作用。[34]基层干部以一种颇具中国“感性乡村”的“送温暖”“走访慰问”“搭戏台”的仪式,激起村民对乡村建设的情感回应,通过人文关怀具象化来打通村民个体与村庄整体的情感共鸣,从而发挥基层干部情感治理的理性作用。

小汪经常串门,陪我们说话,送一些小礼物,还搞戏台班子、露天电影给我们看。人家都做到这份上了,能帮的我们一定帮他。我们知道他为了老杨家的树而烦心,我们总是劝老杨,小汪不容易,别让他难做。(F06、G07)

小汪帮了我大忙,借了一笔钱给我,让我儿子能结婚。平时经常接济我,逢年过节还送礼物给我。但我老伴看病需要一大笔钱,小汪(要求保留老树)确实让我犯了难。(B02)

基于“礼生于情”的乡村文化形态,基层干部与村民的基本互动原本不具有仪式意义,但在重要节点为村民“送温暖”“送礼物”,在情感仪式过程中传达的情感远胜于礼物本身,这是理性权衡之下的感性补足。“送温暖”行动融入日常互动并辅之以亲情话语,便在无形中拉近了彼此距离,使村民在情感共鸣中感受到关怀与尊重。基层干部的治理逻辑由“抽象感”转化为充满感情的“乡土感”,成为构建基层干部治理结构的情感基础。

村民对杨某的规劝以及杨某由最初的强硬态度转变为后来的纠结,正是基层干部借助情感仪式而达到的情感治理效果。在此过程中,基层干部通过传递情感来推进情感治理,以一种更具有人情味、更灵活的方式实现了情感治理目标。情感治理的成效是在潜移默化中重塑了村民的价值认同,使个体情感与集体利益紧密相连,并以一种非强制性的方式落实了基层任务。基层干部的情感输出与情感关怀冲抵村民的负面情感,形塑村庄整体的正向氛围,进而促进村民对村庄事务的积极参与和支持,在无形中增强了村庄的凝聚力和向心力。

(三)情感帮扶:情感治理的践行

情感是社会结构、社会文化、个体认知及个体本能共同作用下的产物,在激发个体心理活动及影响个体行为与决定中扮演着至关重要的角色。[35]情感帮扶一般不使用乡村工作的标准流程,也没有既定的行动规则,而是根据村民具体需要来提供策略性服务,发挥情感帮扶的“最大公约数”作用。情感帮扶作为一种整体组合策略贯穿于村民的情感之中,能够消弭村民的负面情绪和对抗性,引导其发展正向情感,重塑乡村社会结构,强化乡村认同效应。

小汪作为村主任,确实是干了不少好事,甚至有时还自己贴钱办事。(C03)

村子现在能搞得这么好,幸亏是有小汪,我们该帮他劝说的,肯定愿意帮他。(D04)

小汪总是让我帮他劝劝老杨,让我劝老杨别动不动就吵架。(E05)

老杨的老伴患癌症,小汪真的没话说(人善良),老杨家的红白喜事他都帮忙了。(H08)

当情感帮扶使基层干部与村民之间的连接紧密到一定程度时,双方会走进亲情化的空间圈层。[36]亲情化的情感帮扶是乡村社会基层干部情感治理的实践方向,以拟亲属关系的帮扶放大情感价值的回归是将情感治理具象化的过程。

小汪这几年做的好事我都看在眼里,我家发生这么多事,多亏有他帮忙。就算以后我家再困难,也不会砍掉这棵树,算是报答他吧。我送了鸡鸭鹅和鸡蛋给他,但是他没收,还说会给我养老……(声泪俱下)。(B02)

在硬性治理效能不足的情况下,基于道德、伦理等要素的情感治理成为基层干部可采用的策略。Y村主任汪某根据帮扶对象以及场景的特殊性,将政治任务的硬性指标融入情感帮扶之中,践行乡村治理现代化目标。以情感帮扶释放出的情感能量具有较强的稳定性,可以在较广的治理范围内、较长的时间跨度内维系“情”与“治”的平衡。汪某通过情感帮扶来构建乡村与村民之间的情感序列,突显情感在乡村治理过程中的价值与功能,在融入治理体系的同时,依托乡风性地方知识惯习,深入理解村民多元、多变的心理状态和情绪变化,最终实现了乡村社会的情感治理。

五、结论与讨论基于Y村老树留存事件的民族志观察,本文引入寓情于境的分析框架,以访谈材料作为补充,论证了情感治理在三个不同阶段的策略:情感治理入场阶段的情感话语策略,推进阶段的情感仪式策略以及践行阶段的情感帮扶策略。由此可见,基层治理不完全是以“权力—利益”为导向的基层干部与村民之间复杂博弈的结果[37] ,而是充满“情”之濡化。基层干部以“情感”作为底色,不设限于正式制度框架内的就事论事,而是将问题置于更广泛的社会关系之下,灵活运用情感策略与情感互动。笔者认为,基层干部在“事”与“情”之间更加重视情感治理的人格性、关系性、恰适性等方面,若能够巧妙平衡三者关系,就能有效促进正向情感再生,构建和谐基层社会。

(一)人格性:情感治理的行为模式

依托人格化的适应性调整,在关系建立和成效释放中形塑治理性团结,以复杂人格化机制及其他补充机制直面生活具体性,呈现出系统治理联结思路。[38]首先,人格性的情感治理行为模式体现在通过识别、依靠并影响人格特征来作为情感治理的行动策略。相比较而言,情感治理没有刚性治理的固定流程和角色期待。基层干部处于多维情感网之中,从“抽象人”“组织人”转变为“社会人”。因此,一个人的脾气、秉性、性格特征等在情感治理中十分重要,深入了解、熟知乃至洞悉对方的秉性,预测其对情感治理的反应,有助于基层干部选取合适的情感治理行为模式作为乡村治理的切入点。其次,这种对个体秉性的熟悉是在“历经长久、多方面且频繁的接触后逐渐萌生的,是无数次细微交往与摩擦中磨砺而出的产物”[39]。对个体秉性的认知构成了情感治理的重要基础,其侧重于对“人”“事”“情”等信息的重点把握,依赖于在每一次互动中不断加深相互了解。了解越深、熟悉程度越高,基层干部实现情感治理的可行性越高,对如何选择情感治理时机和实施方式的认知越深入。最后,个体秉性不仅是个人情感的流露,更是一种策略性的资源;不仅是对个体情感的深入了解,还涉及情感与权力运作之间的微妙互动。在面对性格内向、不善言辞的群众时,基层干部可能会采取更温和、更有耐心的沟通方式,以避免激化矛盾。而在与性格开朗、乐于交流的群众打交道时,基层干部则可能更加直接、坦诚地表达意见,以促进问题的有效解决,从而提高情感治理的效率。

(二)关系性:情感治理的二阶样态

乡土社会情感治理中衍生的“关系”形态往往蕴含道家的隐忍与儒家的仁义,这两种“关系”内蕴可分化为人缘关系之“和”与人情关系之“义”。

(三)恰适性:情感治理的社会基础

由程序、规范、惯例及信念等因素形成的正式与非正式规则体系构成了行动者的文化背景、行为准则及制度环境,将“恰适性”视为政治行为的基本逻辑,并从恰适性的合法性、可行性、协调性特点和行为选择的恰当性与制度安排的合理性出发,可以研究行动者决策的内在框架和控制条件。[41-42]因此,一个具体情境与一种相对稳定关系的平衡点在于援引恰适性。首先,以新制度主义所倡导的实用主义恰适性来概括情感治理的社会基础较为合宜。恰适性逻辑强调:当个体在选择行动策略时,需基于对当前情境的评估以及对自身角色的定位来判断如何采取与情境及角色相匹配的恰适性行为。[43]治理主体的“在地化”角色强化了情感治理的恰适性。作为地方社会的中间人,基层干部在推进情感治理时不再局限于家族、宗族或地缘关系的狭隘框架内行事,并意识到情感治理并非单纯展现个人魅力,而是要全面考量自身在地方社会情境中的角色定位及情境规范,从而做出相应的决策行为。其次,当情感治理具有较强的社会基础时,便在调整某些不合宜规则方面具备底气,甚至可能得到这个场域与村民的支持。当社会基础情境存在多套标准时,情感治理的运作往往遵循与具体场域或关系网相匹配的原则。如果情感治理不符合标准,就会受到当地社会排斥。最后,恰适性的社会基础一般来自于基层干部长期深入民情,及与村庄或村民建立的社会情感连接,这就回到本文最开始讨论的寓情于境。从某种层面来说,情感治理弥补了技术主义和制度主义治理逻辑带来的时间效率至上和人文本位思想旁落的缺憾,是一种基层治理方式的再创新,且体现出情感治理恰适性的社会基础。

本研究的边际贡献在于分析了基层干部采用刚性治理之外的情感治理的正当性,并在情感维度活用一些非正式的规则指令,从而达致善治。这是对当下基层干部非正式权力的回应,实现了“事”的客观性与“情”的主观性,是一种典型的特殊主义。但是,充满悖论的现代性将乡村社会的治理结构置于本土化和现代化的巨大张力之中,我们应以辩证、发展的眼光来看待情感治理取得的实效。一方面,这种治理方式巧妙运用人情、面子、关系等元素,能够帮助基层干部迅速落实工作任务。另一方面,这种治理方式有可能会掩盖实际需求和深层矛盾,使社会问题被隐形化,徒增未来的治理难度。

注释

①沈毅教授曾对传统社会的“人缘关系”与“人情关系”进行了学理论述。笔者受此启发,将“人缘”“人情”关系运用于情感治理之中。具体参见沈毅教授的文章《人缘取向:中庸之道的人际实践——对中国人社会行为取向模式的再探讨》[刊载于《南京大学学报(哲学•人文科学•社会科学版)》2005年第5期,第130—137页];《“差序格局”的不同阐释与再定位——“义”“利”混合之“人情”实践》(刊载于《开放时代》2007年第4期,第105—115页)。

①沈毅教授曾对传统社会的“人缘关系”与“人情关系”进行了学理论述。笔者受此启发,将“人缘”“人情”关系运用于情感治理之中。具体参见沈毅教授的文章《人缘取向:中庸之道的人际实践——对中国人社会行为取向模式的再探讨》[刊载于《南京大学学报(哲学•人文科学•社会科学版)》2005年第5期,第130—137页];《“差序格局”的不同阐释与再定位——“义”“利”混合之“人情”实践》(刊载于《开放时代》2007年第4期,第105—115页)。

| [1] |

习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N]. 人民日报, 2022-10-26(001). 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N]. 人民日报, 2022-10-26(001). |

| [2] |

荀丽丽, 包智明. 政府动员型环境政策及其地方实践——关于内蒙古S旗生态移民的社会学分析[J]. 中国社会科学, 2007(5): 114-128,207. |

| [3] |

黄宗智. 集权的简约治理——中国以准官员和纠纷解决为主的半正式基层行政[J]. 开放时代, 2008(2): 10-29. |

| [4] |

徐勇. 村民自治、政府任务及税费改革——对村民自治外部行政环境的总体性思考[J]. 中国农村经济, 2001(11): 27-34. |

| [5] |

李俊斌, 冉杉. 乡村治理中村干部角色超载的表征、效应及调适[J]. 领导科学, 2024(6): 136-142. |

| [6] |

邓燕华. 中国基层政府的关系控制实践[J]. 学海, 2016(5): 31-39. |

| [7] |

李棉管, 覃玉可可. “做工作”: 基层挤压型情境下的社会情理治理——D镇的案例研究[J]. 公共行政评论, 2022(3): 98-118,198. |

| [8] |

贺雪峰, 刘岳. 基层治理中的“不出事逻辑”[J]. 学术研究, 2010(6): 32-37,159. |

| [9] |

欧阳静. 压力型体制与乡镇的策略主义逻辑[J]. 经济社会体制比较, 2011(3): 116-122. |

| [10] |

倪星, 王锐. 权责分立与基层避责: 一种理论解释[J]. 中国社会科学, 2018(5): 116-135,206-207. |

| [11] |

颜昌武, 杨华杰. 以“迹”为“绩”: 痕迹管理如何演化为痕迹主义[J]. 探索与争鸣, 2019(11): 111-121,159. |

| [12] |

曹正汉. 中国上下分治的治理体制及其稳定机制[J]. 社会学研究, 2011, 25(1): 1-40,243. |

| [13] |

赵波, 张惠琴, 张宇翔, 等. 村干部素质特征与农村经济发展的关系研究[J]. 农村经济, 2013(11): 112-117. |

| [14] |

杨弘, 郭雨佳. 农村基层协商民主制度化发展的困境与对策——以农村一事一议制度完善为视角[J]. 政治学研究, 2015(6): 20-27. |

| [15] |

周文清. 加强农村干部队伍建设的调查与思考[J]. 求实, 2008(S2): 239-240. |

| [16] |

余练. 村干部胜任力困境的组织社会学分析[J]. 求索, 2023(1): 167-174. |

| [17] |

颜昌武, 杨郑媛. 加压式减负: 基层减负难的一个解释性框架[J]. 理论与改革, 2022(1): 76-86. |

| [18] |

蓝煜昕, 林顺浩. 乡情治理: 县域社会治理的情感要素及其作用逻辑——基于顺德案例的考察[J]. 中国行政管理, 2020(2): 54-59. |

| [19] |

胡卫卫, 佘超. 乡村柔性治理的发生逻辑、运作机理与应用路径[J]. 兰州学刊, 2021(5): 144-155. |

| [20] |

付翠莲. 乡村振兴视域下新乡贤推进乡村软治理的路径研究[J]. 求实, 2019(4): 76-83,111-112. |

| [21] |

王向民. 传统中国的情治与情感合法性[J]. 学海, 2019(4): 55-63. |

| [22] |

费孝通. 乡土中国[M]. 北京: 人民出版社, 2008: 6-7. 费孝通. 乡土中国[M]. 北京: 人民出版社, 2008: 6-7. |

| [23] |

渠敬东, 周飞舟, 应星. 从总体支配到技术治理——基于中国30年改革经验的社会学分析[J]. 中国社会科学, 2009(6): 104-127,207. |

| [24] |

茹婧. 空间、治理与生活世界——一个理解社区转型的分析框架[J]. 内蒙古社会科学(汉文版), 2019(2): 146-152. |

| [25] |

文军, 高艺多. 社区情感治理: 何以可能, 何以可为?[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2017(6): 28-36,169-170. |

| [26] |

熊万胜. 江山与人民: 中国治理体系解析[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2022: 309. 熊万胜. 江山与人民: 中国治理体系解析[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2022: 309. |

| [27] |

翟学伟. 关系与权力: 从共同体到国家之路——如何认识传统中国人与中国社会总纲[J]. 社会科学研究, 2011(1): 85-94. |

| [28] |

包涵川. 迈向“治理有机体”: 中国基层治理中的情感因素研究[J]. 治理研究, 2021(1): 98-108. |

| [29] |

杜月. 制图术: 国家治理研究的一个新视角[J]. 社会学研究, 2017(5): 192-217,246. |

| [30] |

刘红叶. 民族志方法在管理学研究中的应用[J]. 西北民族大学学报(哲学社会科学版), 2019(1): 166-172. |

| [31] |

MAANEN J V. Ethnography as work: some rules of engagement[J]. Journal of management studies, 2011, 48(1): 218-234. DOI:10.1111/j.1467-6486.2010.00980.x |

| [32] |

郭卫华. 通情达理: 中国情理主义道德哲学传统的精神逻辑[J]. 中州学刊, 2023(12): 105-110. |

| [33] |

爱弥尔•涂尔干. 宗教生活的基本形式[M]. 渠敬东, 译. 北京: 商务印书馆, 2016: 518. 爱弥尔•涂尔干. 宗教生活的基本形式[M]. 渠敬东, 译. 北京: 商务印书馆, 2016: 518. |

| [34] |

吴晓凯. 寓情于治: 社区情感治理的逻辑理路与实践路径[J]. 学习与实践, 2024(6): 51-61. |

| [35] |

刘太刚, 向昉. “以规治情”与“以情治情”: 社区情感治理的再认识[J]. 中国行政管理, 2021(6): 11-18. |

| [36] |

向德平, 向凯. 情感治理: 驻村帮扶如何连接国家与社会[J]. 南开学报(哲学社会科学版), 2020(6): 84-93. |

| [37] |

周飞舟. 论社会学研究的历史维度——以政府行为研究为例[J]. 江海学刊, 2016(1): 103-109. |

| [38] |

李丹阳, 钟楚原. 人格化运作与治理性团结——驻村第一书记助推乡村振兴的结对治理[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2025(4): 32-43. |

| [39] |

董磊明, 李健民. 制度实践中的生活逻辑: 非正式运作的社会基础与运行机制[J]. 开放时代, 2022(5): 140-156,9. |

| [40] |

郭伟和, 张鑫鑫. 把制度性结构带回来——农民专业合作社经营中的人情信任及其制度性基础[J]. 开放时代, 2024(5): 205-223,10-11. |

| [41] |

潘加军, 蔡小慎. 社会治理制度创新的恰适性路径探析[J]. 理论探讨, 2014(4): 174-176. |

| [42] |

秦国民, 高亚林. 恰适性: 推进国家治理现代化的制度建设原则[J]. 中国行政管理, 2015(9): 59-63. |

| [43] |

詹姆斯•G. 马奇, 约翰•P. 奥尔森. 重新发现制度: 政治的组织基础[M]. 张伟, 译. 北京: 生活•读书•新知三联书店, 2011. 詹姆斯•G. 马奇, 约翰•P. 奥尔森. 重新发现制度: 政治的组织基础[M]. 张伟, 译. 北京: 生活•读书•新知三联书店, 2011. |

2026, Vol. 26

2026, Vol. 26