农村社会工作的高质量发展是我国乡村振兴战略和基层治理共同体的重要构成。[1]在乡村治理中,专业社会工作将发挥重要作用。[2]乡村治理不能仅依靠政府,也需要多元治理主体参与。[3]除了政府、村委会、社会工作者,村民也是乡村治理的主体。然而,随着我国城镇化进程的加快,农村青年劳动力流向城市,“空心村”现象出现[4],留在村中的主要是劳动能力偏弱的妇女、儿童、老人,形成了“三留守”群体。男性劳动力外移腾出了更多治理空间[5],客观上让“三留守”人群成为乡村治理的重要主体。但留守人群的治理能力较弱,要想促进其参与乡村治理,必然要对其进行增能。由此,在乡村治理场域中,治理与增能成为不可分割的一对概念。相比于留守老人和留守儿童,留守妇女具有更强的行动能力和治理潜力。留守妇女如何参与治理并实现增能,社会工作何为?这是本文关注的议题。

一、文献回顾与理论框架(一)留守妇女要参与治理,需先对其增能

近些年有关治理的研究大量涌现,形成了一定共识。一般认为,治理不是统治和控制[6],治理的主体可以是政府,也可以是个人和私人机构[7],市场、社会组织等多元主体应更多参与公共事务。[8]在乡村治理中,留守人群是重要的治理主体。

留守人群经常被“问题化”,被看作需要帮助的弱势群体。[9]近年来越来越多的学者开始从优势视角出发,注重留守人群的潜能挖掘,并激发其参与乡村治理的积极性。[3]相比于男性,女性具有柔性治理、情感治理的优势[10],可以实现精细之治、柔性之治。[11]社会治理要“依靠女性”“为了女性”。[12]

相比于城市地区,农村地区女性参与治理的程度依然有限。[13]父权制导致的传统性别分工在农村地区依然存在。[14]女性局限于家庭私域,对于家庭以外的公共事务既缺乏了解,也缺乏治理意识与治理能力,因而在公共事务中的话语权薄弱,处于边缘地位。有一些农村妇女从未进入职场,导致其工作技能不足,缺乏沟通能力与自信心。在妇女能力不足的情况下,引导其参与乡村治理难度较大。因此,妇女如果要参与乡村治理,就必然要对其进行增能。女性增能有助于调动其参与基层治理的积极性,提升女性的参与意识和参与能力。[15]

(二)留守妇女的增能需要在治理中实现

增能概念最早由芭芭拉•索罗门提出。其关注到美国黑人在社会生活中普遍感受到无力感,于是倡导一种能够改变黑人种族社会地位的社会工作。[16]此后,增能也被运用到其他弱势群体之中,例如女性的增能。[17]增能不仅涉及权力问题,也涉及能力问题,主张挖掘或激发当事人的潜能[18],增加其对生活的掌控感。

增能不只是个人技能的提升,也包含人们对现实生活处境的深入理解,以及与周围他人协同能力的增强。[19]个人总是生活在一定的社会环境中,无法摆脱社会层面的影响。参与所在区域的治理,可以帮助个人增强对生活环境的掌控感,在问题解决的过程中实现更有力量的自我。农村妇女长期处于缺权、无权以及能力被压制的状态,其增能可以在参与治理中实现。

(三)治理式增能与增能式治理的提出

治理与增能密不可分。顾东辉认为,治理与增能虽视角有异,但意境相近,因而可以相互借鉴,由此提出了治理型增能概念。其工作目标是在群体利益最大化的前提下兼顾人与环境的适应性平衡,工作方法是在宏观上推动社会变化,在中观上影响人与环境的互动,在微观上协助个人提升。[20]顾东辉提出的治理型增能概念具有开创性和启发性,但没有对此概念做出清晰界定。而且,该概念具有单向性,只能呈现治理对增能的影响,无法呈现增能对治理的作用。

本文将清晰界定治理式增能概念,并提出增能式治理概念,以揭示治理与增能的双向互动关系。之所以使用治理式增能而非治理型增能,是考虑到“式”较之于“型”更具动态性,可以更好地揭示治理与增能互为目标、互为彼此实现方式的互动关系。

治理式增能是将增能置于治理视域之下,在治理过程中实现增能,其核心在于通过治理实践提升参与者的能力。增能本身蕴含参与意涵,没有参与就没有增能,参与治理是增能的必要条件。[21]增能社会工作将个人改变与社会改善相结合,其核心是帮助服务对象掌控自己的生活环境。[22]这既是个体作为治理主体参与周边环境改造的过程,也是个体增能的过程。个体作为治理主体而非被管理的对象,在参与治理的过程中解决所面临的问题,可以提升自我效能感,掌握解决问题的技能,进而实现增能。

增能式治理是将治理置于增能视域之下,在增能过程中实现治理,其核心是通过对服务对象进行增能,提升社区治理水平。在乡村治理场域中,村民经常被当作治理政策的被动执行者[23],村民参与基层治理的态度冷漠、能力不足的治理窘境普遍存在。[24]村民参与不足及能力不足会影响乡村治理的实现,客观上需要通过增能促进治理。社会工作可以积极调动村民、社区社会组织及其他社会力量的参与意识[25],将增能融入居民的日常生活,提升其参与治理的意愿与能力,进而提升基层治理成效。[26]

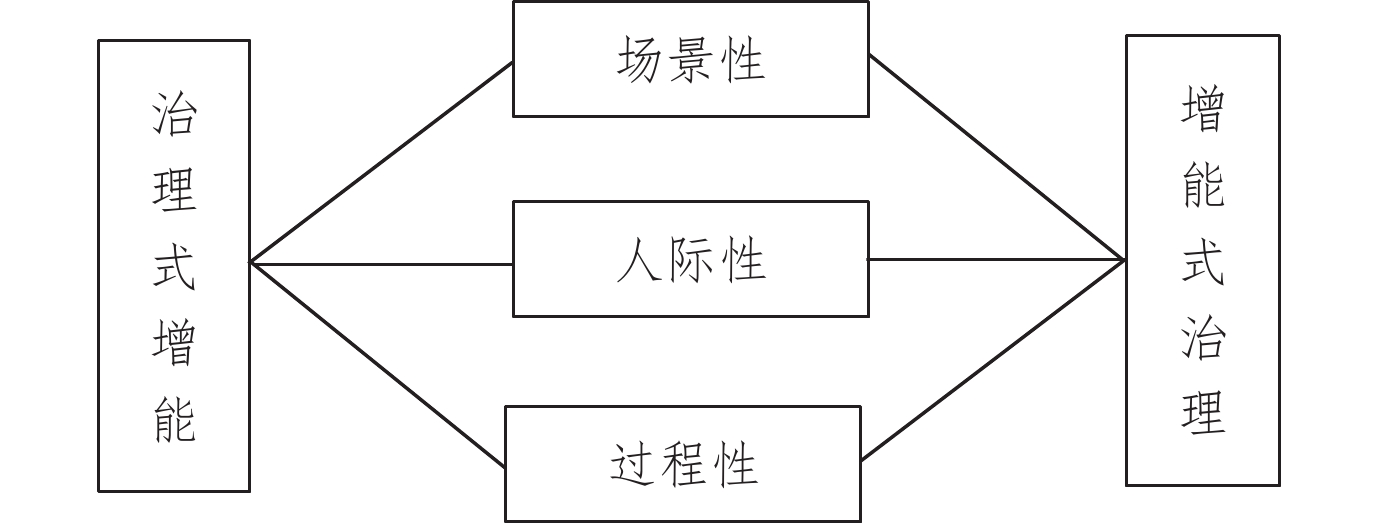

治理式增能与增能式治理归根结底反映的是治理与增能的双向互动关系。治理与增能有共同特质,使二者有机联系在一起。首先是场景性。场景作为时空背景,是治理与增能的开端。其次是人际性。无论是治理还是增能,都需要人,需要人与人的连接。最后是过程性。治理与增能是一个过程,持续的行动将治理与增能推向深入。治理与增能共有的场景性、人际性、过程性构成了治理式增能与增能式治理的分析框架(见图1)。

|

图 1 治理式增能与增能式治理分析框架 |

第一,场景性是指无论是治理还是增能,都要从具体场景出发。治理的任何阶段都内嵌于治理情境中,并受场景中诸多要素影响,因此要关注场景中时空条件及主客体的需求。[27]增能也必然发生于特定场景中。治理与增能不能以政府、社会工作者等其他主体的理论假设作为出发点,而是要回到服务对象的生活场景中,把人的行动放在生活场景中来理解,重视人的在地经验。[28]脱离了场景,就脱离了现实情境与人民生活,治理与增能就成为空中楼阁。正是由于治理与增能都发生于特定场景中,场景才成为连接治理与增能的背景要素。

第二,人际性是指治理与增能都关注人,都强调人际网络建立,通过人际网络实现治理与增能。治理理论的要点之一是促进公民和社会组织参与,建构起一种网络化的参与性机制[29],最终形成自主、自治网络。[30]个人的力量是有限的,居民自组织的建立促进了原子化个人的再组织化,有助于居民增能,并推进治理。[31]增能要在人际中实现,社会工作者将服务对象与周围他人联系起来,特别是把面临共同问题并具有相似经历的弱势人群组织起来,形成互助关系,让他们学会互助和分享,以减少弱势群体孤独无助的感受。[32]治理与增能都需要建立人际关系网络,并在人际间实现治理与增能的目标。

第三,过程性强调治理与增能不是一蹴而就的,而是一个渐进过程。全球治理委员会1995年发表的《我们的全球伙伴关系》指出了治理的特征:治理不是一整套规则,也不是一种活动,而是一个过程,治理不是一种正式的制度,而是持续的互动。[33]增能也是一个过程,需要在日常生活中支持服务对象做出决定,并采取相应的改变行动,通过意识提升和行动反思,逐步提升其掌控生活的能力,实现在实践中增能。[34]治理过程与增能过程在实践中相互缠绕,螺旋前进。

治理式增能与增能式治理分析框架在实践中是否适用?本文拟通过对L村社会工作介入案例的分析,一方面验证该分析框架的适用性,另一方面结合案例将抽象的分析框架转化为具体的实践路径。

二、案例介绍(一) L村概况:一个侨乡空心村的典型案例

福建的海外移民历史悠久,形成许多全国著名的侨乡和侨村。L村是一个侨村。根据L村村委会2021年的数据,L村总户籍人口为

(二)L村妇女现状

1.女性去权:困于家庭与能力减弱

L村仅有耕地300亩,规模较小,且大多已经转包经营

久而久之,家庭性别分工更加固化,囿于家庭的女性与外界接触减少,导致其能力减弱。有妇女认为自己除了照顾孩子,其他什么都不会做。笔者在与妇女接触时发现,她们常挂在嘴边的几个词就是“我不会”“我哪敢”“记性不好”“做不来”。女性在经济上过度依赖男性,也削减了其独立意识,降低了其自我效能感。

2.缺乏治理意识:在乡村治理中的地位边缘化

在农村地区,妇女对公共事务普遍不关心。受传统性别观念的影响,妇女认为自己的主要责任是照顾家庭,公共事务是村委会的责任或者男人的事情。妇女不自信,认为自己没有参与乡村治理的能力。

一方面是妇女缺乏参与意识,自我效能感低,另一方面村干部也认为妇女没有参与公共事务的动机和能力。村干部评价道:“她们没事就打麻将。让她们参加活动,不发点什么奖品,都没人愿意。只有和自己家有关系,涉及钱的事情,她们才关心。”在内因与外因的作用下,妇女在乡村治理中处于边缘位置,难以发挥作用。

(三)社会工作介入与资料搜集

为提升基层治理水平,2021年当地民政局引入了专业社会工作机构,依托乡镇社工站探索乡村治理模式创新。社工站每年获得20万元项目资助经费,主要用于两个专职人员的工资(占70%)以及其他活动经费。

该项目有两项重要工作:社区服务与社区治理。社区服务方面,社会工作者要为妇女提供增能服务;社区治理方面,社会工作者要促进妇女参与乡村治理。由此,治理与增能在实践中有机会合而为一。本文拟依托实践案例,考察社会工作者促进妇女参与治理与实现增能的过程,探索治理与增能互动的行动框架。

三、促进妇女治理与增能的社会工作实践(一)进入场景:治理与增能的开始

社会工作者动员妇女参与乡村治理,首先面临的问题是妇女参与治理的积极性不高。由于长期以家庭为中心,妇女对于乡村公共事务并不关心。在前期接触时,社会工作者发现妇女对“治理”这个词汇感到陌生而有距离,这种脱离生活的话语难以引起其共鸣。社会工作者意识到,不能为了治理而治理,治理的根本目的在于解决生活中的问题。因此,社会工作者从具体生活场景出发,探寻妇女在生活中面临的问题和需求。

1.进入生活场景:从打麻将到跳广场舞

社会工作者发现,L村妇女日常生活比较单调。丈夫在国外工作,回国不便,且成本很高,导致夫妻长期分居,经常几年不见一面。孩子长大入学后,妇女不再需要时刻照顾孩子,空余时间增多。为了打发时间,她们经常聚集起来打麻将,甚至有妇女每天跟“上班”一样,一打就是好几个小时。

长时间打麻将不仅损害了她们的身体健康,也影响了乡村风气。社会工作者以此作为出发点,向妇女建议可以用跳广场舞代替打麻将。几个妇女对跳广场舞很感兴趣,但村里原来没有组织过,她们自己也不会跳,不知道怎么开始。

社会工作者联络了几位有跳舞意愿的妇女,一起寻找合适的场地,筹备音响设备,下载音乐。没人会跳舞,社会工作者就去找跳舞教学视频,大家照着视频现学、现跳。在社会工作者的带动下,村里的广场舞跳了起来,刚开始三五个人,后来越来越多妇女加入,规模达到二十人左右。

从打麻将到跳广场舞,这种积极变化的关键在于社会工作者深入乡村生活场景,满足了妇女的需求。为了培养草根领袖,社会工作者有意把组织广场舞的工作交给妇女来承担。在此过程中,两名妇女逐渐开始发挥组织带头作用。一名妇女成为广场舞的管理者,负责管理音响设备,发通知,组织大家跳舞;另一名妇女由于跳舞技术好而成为领舞人。此后,管理者和领舞人自行组织广场舞,社会工作者逐渐退出。在跳广场舞的具体场景中,个别妇女的能力凸显出来,成为草根领袖,具有了较强的组织力与号召力。

2.在参与中增能:从垃圾堆到“巾帼幸福园”

L村村委会旁边有一片空地,人来人往,是村里的公共空间。不过,这片空地上堆了不少垃圾,到了夏天就散发出难闻的气味。关注到此问题,社会工作者通过广场舞负责人召集了十几名妇女开会,请大家商讨解决方案。刚开始,有的妇女认为这是村委会的事情,应该由村委会负责。社会工作者告知妇女,村委会之前曾清理过几次垃圾,但没过多久垃圾就又堆上了,问题没能解决。妇女认为,村委会都解决不了,她们就更没办法了。

社会工作者一方面请大家讨论垃圾堆对村民生活的影响,激发妇女解决问题的积极性;另一方面让大家消除顾虑,鼓励大家畅所欲言。经过商讨,妇女提出了一个解决方案:先清走垃圾,再把此地变成花园,这样就可以杜绝垃圾重新堆积的问题。为了维持妇女的积极性,社会工作者当即联系了垃圾车来清理垃圾。看到自己的建议这么快就被落实成为行动,妇女受到了鼓舞,一起帮忙清理垃圾。

空地腾出来以后,社会工作者立即联系有关人员送来了种植土、种子和秧苗。妇女活跃起来,纷纷动手铺土、种植,有的还从自己家带来了种子和秧苗。从讨论、决策到落实,仅一两天的时间,一片花园就初见雏形。妇女发现自己的建议真的可以变成行动,切实解决了乡村问题,于是其自我效能感得以增强。社会工作者建议为花园取个名字,妇女经过讨论,将花园命名为“巾帼幸福园”。一位妇女提出,村里还有一片废地,可以开垦出来做花园。这一提议得到了大家的积极响应,并很快落实为行动。在“巾帼幸福园”的示范效应下,村民们开始在房前屋后、角角落落开辟花园,乡村环境得到了美化。

乡村是妇女生活的场景,乡村的环境美化与妇女的生活息息相关,而且种花本就是妇女感兴趣和擅长的事情,因此借此激发妇女的治理意识较为可行。从社会工作者或政府的角度出发,激发妇女参与社区治理是必要的,但“为治理而治理”会脱离村民的生活,也无法调动其积极性。因此,乡村治理应该要回到具体的生活场景中,只有从妇女关心的问题入手,才能激活她们的治理意识,并在参与中实现增能。

(二)着眼于人际关系:治理与增能的深化

在社会原子化的趋势之下,个体从社会网络脱嵌成为一种可能的风险。治理与增能的实现要着眼于人际关系,在人与人之间搭建社会网络。在L村,社会工作者要鼓励留守妇女结成社会组织,开展治理,并从人际互动中实现个体的增能。

1.组织治理:从松散到正式

通过开展广场舞活动与建设“巾帼幸福园”,妇女被组织起来,乡村社会组织初见雏形。社会工作者建议妇女可以正式成立乡村社会组织。她们本就一起跳舞、一起种花,正式成立组织能提升其群体归属感。妇女认为,跳广场舞和打理“巾帼幸福园”是两件事情,可以成立两个组织。于是,她们开始筹备L村广场舞协会和L村巾帼志愿者服务队。在社会工作者、村委会和街道办事处的大力支持下,两支队伍搭建起了组织架构,选出了负责人,拟定了章程,并在乡镇完成备案。

建好的花园如果无人打理,很快就会荒芜,L村巾帼志愿者服务队承担起管理“巾帼幸福园”的工作。针对如何打理的问题,社会工作者组织妇女开会讨论。妇女决定分队、分片管理“巾帼幸福园”,她们自主分成三个小队,把花园分成三片,每队负责固定的区域。不同小队之间有分工、有竞争,这样不仅做好了花园的维护,也促进了组织结构的完善。L村广场舞协会定制了印有协会名称的服装,统一着装后,跳舞更整齐美观。妇女组织从松散变得正式,成员对组织的认同感也得以增强。

2.群体增能:从“一个人”到“一群人”的能力提升

从“一个人”到“一群人”,乡村社会组织增强了妇女之间的连接,其治理能力得到提升。通过“巾帼幸福园”建设的成功案例,妇女发现,以往单凭个人力量无法做到的事情,如今通过集体的力量得以完成,其自信心和自我效能感得以增强。一位妇女之前不会种花、种菜,后来跟着姐妹们学会了。“这么一大片花园,都是我们自己做出来的。有时候都有点不敢相信,真是集体的力量大呀。”这位妇女在访谈中使用了“我们”一词,体现了其对组织的归属感,“我们”也成为妇女信心和能力的来源。依托于组织,她们更有信心迎接新的挑战。

广场舞协会正式成立后,L村的广场舞实现了常态化、规律化开展。2021年国庆节,L村广场舞协会参加了乡镇举办的广场舞大赛。久在家中的妇女有机会站上公共舞台,她们既紧张又兴奋,认真排练舞蹈,积极筹备比赛。在筹备和表演过程中,她们的团队意识和群体凝聚力得到增强。从“一个人”到“一群人”,乡村社会组织的建立进一步提升了妇女参与乡村治理的能力。

(三)动态过程:治理与增能的进阶

治理与增能是一个动态过程,需要循序渐进。社会工作者从妇女关心且容易开展的工作入手,用取得的成效增强其信心,形成正向反馈,将治理与增能推向深入。

1.分阶治理:自娱自乐—环境治理—公益服务

妇女尚未养成参与乡村治理的习惯,因此在引导妇女参与乡村治理时要循序渐进。在L村的案例中,社会工作者首先从文化娱乐着手,通过组织广场舞满足妇女休闲娱乐的需求。妇女从跳广场舞中受益,并与社会工作者建立了信任关系,这为进一步行动打下了基础。同时,在组织广场舞活动的过程中培养了草根领袖,催生了乡村社会组织。

在组织妇女开展文化娱乐活动的基础上,社会工作者进一步引导其参与乡村环境治理。她们参与建设“巾帼幸福园”,美化了乡村公共空间。社会工作者组织妇女参与环境治理的尝试之所以能够成功,一方面是因为妇女关心村里的环境问题,且具有解决问题的优势和能力;另一方面是因为在前期跳广场舞的过程中,社会工作者与她们建立了良好的专业关系,获得了其信任。

在前期工作的基础上,社会工作者试图进一步引导妇女参与乡村公益服务。然而,她们对公益服务并不了解,也不能从公益服务中获得直接利益,因而缺乏参与动力。社会工作者需要找到一个能够引起她们兴趣并能够发挥其特长的切入点。

妇女原先在“巾帼幸福园”种花,后来开始种植番茄、茄子、黄瓜等蔬菜。到了收获季节,她们采摘了不少蔬菜。有人提议大家用采摘的蔬菜包饺子,这一提议得到一致赞同,村委会也积极支持。为此,村委会提供了一间厨房,并将其打造为“绿色公共厨房”。妇女、村干部、社会工作者以及有兴趣的村民一起包饺子、吃饺子,增进了村民之间的情感。社会工作者发现剩余了一些饺子,便提议将饺子以巾帼志愿服务队的名义送到困难老人家中。妇女表示赞成,并积极参与,这一行动受到了老人和村民的称赞。在老人的感谢声中,妇女感受到了公益服务的意义和价值,其参与公益服务的积极性进一步增强。此后,巾帼志愿服务队经常在传统节日制作传统美食,如煮汤圆、包粽子、做月饼、熬腊八粥等。妇女总是会多做一些美食,并将其送到村里困难老人家中,为老人送上关怀。

从满足自身文化娱乐需求,到参与环境治理和公益服务,妇女的治理行动不断深化。这种转变发生的原因是她们能够从治理行动中获得正向反馈,正向反馈又反过来激励妇女积极参与更多治理行动,形成了“行动—正向反馈—再行动”的良性循环。例如,妇女策划的解决垃圾乱堆乱放问题的方案能够快速落实为行动,她们提供的志愿服务受到了老人的赞许。这些正向反馈都进一步激发了妇女参与治理的积极性。

2. 渐进增能:外力催动—主动行动—主体意识

最初,妇女参与乡村治理离不开社会工作者的推动。社会工作者准备了跳广场舞的设备,并为大家领舞,使广场舞能够成功开展起来。社会工作者组织妇女开会,讨论如何解决垃圾乱堆问题,并准备物资,使决策落地,促进了“巾帼幸福园”的建立。

在社会工作者的有意引导下,妇女开始主动行动。她们逐渐摆脱了对社会工作者的依赖,开始自主组织广场舞,主动打理“巾帼幸福园”。L村广场舞协会和巾帼志愿者服务队的成立让妇女的自主行动能力进一步提升,治理意识不断增强。

此前,L村妇女长期依靠在外务工的丈夫寄钱回家。疫情期间,在国外务工的丈夫收入减少,家庭经济压力增加,有的妇女希望增加收入,以减轻家庭经济压力。社会工作者链接了企业资源,将企业代加工业务带到L村。企业需要村民将纸板折成纸盒,计件付给报酬。与社会工作者熟悉的妇女率先尝试,发现技术熟练后每天可以获得80元的收入。在家附近就可以挣到钱,而且工作时间自由,方便照顾家庭,她们感到比较满足。妇女之间口口相传,越来越多的人加入。围绕着企业代加工业务,L村正式创建了“乐工坊”。妇女承担起与企业联系、场地管理、原料与成品统计等管理工作,“乐工坊”实现了常态化运转。

“乐工坊”为赋闲在家的妇女提供了家门口的就业机会,有助于其走出家庭,并在一定程度上减轻了其对丈夫的经济依附。妇女从就业中感受到用劳动换取收入的成就感,其主体意识得到了增强,从“家庭附属”到“独立的人”的转变也在悄然发生。

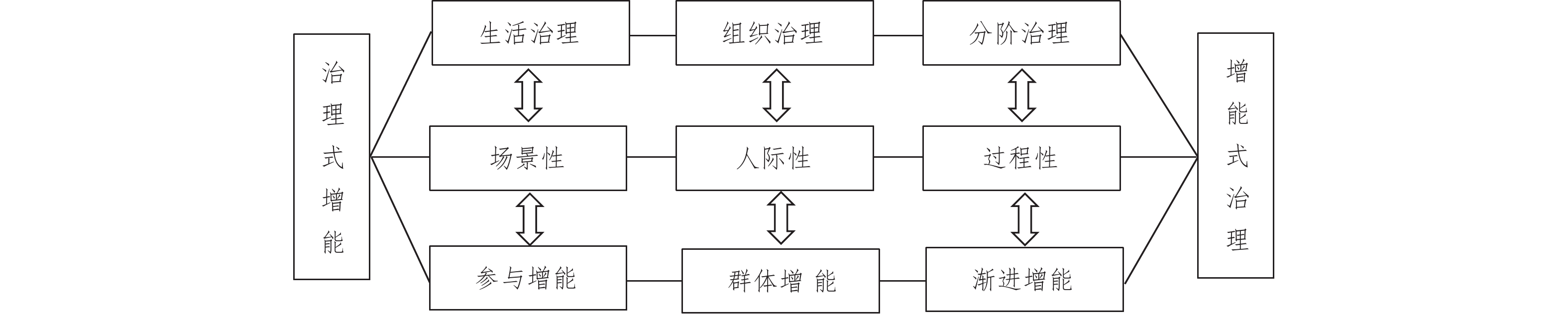

四、总结与启示在L村的案例中,治理与增能是密不可分、相互促进的。妇女参与治理需要提升治理能力,治理能力的提升有助于深化治理,妇女在参与治理的过程中又进一步实现了增能。在治理过程中,妇女从家庭私域走到公共领域,其治理意识与自我效能感增强,组织能力、协商能力、行动能力得到提升,因此妇女参与治理的过程也是增能的过程。在增能过程中,妇女实现了从外部促动到自身主动行动的转变,其不仅自娱自乐满足自身需求,还主动参与环境治理和提供公益服务。妇女的治理能力不断提升,乡村治理成效凸显,因此妇女增能的过程也是其逐步深入参与治理的过程。从治理与增能共有的场景性、人际性、过程性来看,L村妇女的治理与增能之所能够实现,是因为其做到了在场景中开展生活治理和参与增能,在人际层面注重组织治理和群体增能,在过程方面循序渐进,实现了分阶治理和渐进增能。

本文提出并阐明了治理式增能与增能式治理两个相互关联的概念,通过L村社会工作介入的案例,呈现了乡村治理场域中治理与增能的双向互动关系,验证了治理式增能与增能式治理理论框架的适用性。结合L村的案例,把该分析框架进一步具体化,转化为治理式增能与增能式治理的实践路径(见图2)。

|

图 2 治理式增能与增能式治理的实践路径 |

本文的案例聚焦于妇女,此经验在其他留守人群中也具有参考价值。社会工作在参与乡村治理和为留守人群增能时可以遵循以下路径。

第一,注重场景性,在场景中实现生活治理与参与增能。留守人群参与乡村治理的前提是要有治理意识,但自上而下的视角和抽象的学术概念脱离村民生活,难以动员留守人群参与治理。只有从村民们熟悉的生活场景出发,才能激发其治理意识,在生活治理中促进村民参与,而参与是增能最好的方法。[35]在本文案例中,跳广场舞和乡村环境治理都是村民关心的问题,因而能吸引妇女参与。

第二,注重人际性,在人际网络构建过程中实现组织治理与群体增能。仅靠个人力量难以实现有效的治理行动,组织的建立意味着治理能力提升。在组织中,个体的社会网络和社会资本得以增强,从而实现在群体中增能。在本文案例中,妇女成立了正式组织,既提升了治理能力,又实现了个人增能。

第三,注重过程性,逐步实现分阶治理与渐进增能。贸然让留守人群参与乡村治理可能会引起他们不解和排斥。因此,治理行动要循序渐进。在本案例中,社会工作者从妇女感兴趣的问题出发,先是组织她们跳广场舞,满足其自身的文化娱乐需求。而后引导她们参与其关心的公共事务,增强其环境治理能力。最后才是引导其参与公益服务,增强其公益服务能力。从自娱自乐到环境治理和公益服务,在治理不断深入的过程中,妇女实现了从外力催动到主动行动,再到主体意识增强的转变,其增能的程度也在不断深化。

治理式增能与增能式治理将治理与增能两个问题紧密结合在一起:一方面强调将留守人群作为乡村治理的重要主体,引导其在参与乡村治理的过程中增强能力,提升自我效能感,增进个人福祉;另一方面强调通过增能提升留守人群的治理能力,进而提升乡村治理水平,建设共建共治共享的社会治理共同体。

注释

①②资料来自于L村村委会。

①②资料来自于L村村委会。

| [1] |

易艳阳. 乡土嵌合: 农村社会工作的实践面向与行动路径[J]. 理论月刊, 2024(8): 130-138. |

| [2] |

胡鹏辉, 任敏, 严艺文. 重建熟悉关系: “五社联动”中专业社工参与乡村治理何以可为——基于Q县H村项目实践案例的探究[J]. 学习与实践, 2023(5): 112-120. |

| [3] |

张庆贺, 田先红. 乡村振兴背景下留守妇女参与乡村治理的机制研究——基于赣南的实践经验[J]. 江西师范大学学报(哲学社会科学版), 2023(2): 77-88. |

| [4] |

席婷婷. 农村空心化现象: 一个文献综述[J]. 重庆社会科学, 2016(10): 75-80. |

| [5] |

潘璐, 刘成曦. 乡村自治中的女性领导力及其治理优势[J]. 社会建设, 2021(03): 26-34. |

| [6] |

詹姆斯• N. 罗西瑙. 没有政府的治理[M]. 张胜军, 刘小林, 等, 译. 南昌: 江西人民出版社, 2001: 5. 詹姆斯• N. 罗西瑙. 没有政府的治理[M]. 张胜军, 刘小林, 等, 译. 南昌: 江西人民出版社, 2001: 5. |

| [7] |

俞可平. 治理和善治引论[J]. 马克思主义与现实, 1999(5): 37-41. |

| [8] |

田凯, 黄金. 国外治理理论研究: 进程与争鸣[J]. 政治学研究, 2015(6): 47-58. |

| [9] |

吴惠芳, 饶静. 农村留守妇女研究综述[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2009(2): 18-23. |

| [10] |

王印红, 李莉. 女性何以增进社区治理效能?——基于Q市三个社区的案例研究[J]. 公共行政评论, 2021(6): 66-84. |

| [11] |

汪淳玉, 吴惠芳. 乡村振兴视野下的困境留守妇女[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2020(4): 93-100. |

| [12] |

王晓莉, 高端阳. 妇女组织参与社会治理的思想演进与核心问题[J]. 科学社会主义, 2023(4): 88-95. |

| [13] |

侯秋宇, 唐有财. 社会性别视角下的城市社区治理——基于上海市徐汇区社区社会组织“绿主妇”的个案研究[J]. 中华女子学院学报, 2017(4): 48-55. |

| [14] |

金一虹. 流动的父权: 流动农民家庭的变迁[J]. 中国社会科学, 2010(4): 151-165. |

| [15] |

彭善民, 陈晓丽, 张易为. 社会治理视域下的基层妇女议事会运作[J]. 妇女研究论丛, 2023(4): 44-57. |

| [16] |

SOLOMAN B B. Black empowerment: social work in oppressed communities[M]. New York: Columbia University Press, 1976: 1-38.

|

| [17] |

MUCHTAR A T, OVERTON J, PALOMINO-SCHALSCHA M. Contextualizing empowerment: highlighting key elements from women’s stories of empowerment[J]. Development in practice, 2019, 29(8): 1053-1063. DOI:10.1080/09614524.2019.1609906 |

| [18] |

陈树强. 增权: 社会工作理论与实践的新视角[J]. 社会学研究, 2003(5): 70-83. |

| [19] |

PEASE B. Rethinking empowerment: a postmodern reappraisal for emancipatory practice[J]. British journal of social work, 2002, 32(2): 135-147. DOI:10.1093/bjsw/32.2.135 |

| [20] |

顾东辉. “治理型增能”: 治理理念在流动人口增能中的应用[J]. 西北师大学报(社会科学版), 2015(3): 11-15. |

| [21] |

郑蓉, 高艺多. “参与式增能”: 乡镇社会工作站功能与实践路径[J]. 北京社会科学, 2023(3): 119-128. |

| [22] |

ADAMS R. Self-help, social work and empowerment[M]. London: Macmillan, 1990: 43.

|

| [23] |

曹海晶, 杜娟. 环境正义视角下的农村垃圾治理[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2020(1): 111-117. |

| [24] |

张国磊, 李尧磊. 第一书记嵌入农村基层治理的结构性困境与优化路径——基于桂南B镇的调研分析[J]. 中国行政管理, 2022(10): 74-81. |

| [25] |

陈涛, 胡沙, 杨欣然. 农村社会工作服务机构在乡村治理中的协同作用——基于Y农村社工事务所在Z村的经验分析[J]. 学习与实践, 2020(1): 108-114. |

| [26] |

童敏, 周晓彤. 基层治理与自我增能: 中国特色社会工作道路的理论审视[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2022(5): 1-12. |

| [27] |

罗强强, 岩温罕. 场景化治理: 多中心工作中的基层行动策略与实践逻辑[J]. 社会发展研究, 2023(3): 210-221. |

| [28] |

童敏. 场景实践——中国特色社会工作理论体系的建构[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2023: 227. 童敏. 场景实践——中国特色社会工作理论体系的建构[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2023: 227. |

| [29] |

陈剩勇, 徐珣. 参与式治理: 社会管理创新的一种可行性路径——基于杭州社区管理与服务创新经验的研究[J]. 浙江社会科学, 2013(2): 62-72. |

| [30] |

格里•斯托克, 华夏风. 作为理论的治理: 五个论点[J]. 国际社会科学杂志(中文版), 1999(1): 19-30. |

| [31] |

王杰, 洪佩, 朱志伟. 乡村振兴的空间之维——基于福建土楼修缮的案例[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2021(4): 146-154. |

| [32] |

ROSE S M. Advocacy/empowerment: an approach to clinical practice for social work[J]. Journal of sociology and social welfare, 1990, 17(2): 41-52. |

| [33] |

全球治理委员会. 我们的全球伙伴关系[M]. 牛津: 牛津大学出版社, 1995: 23. 全球治理委员会. 我们的全球伙伴关系[M]. 牛津: 牛津大学出版社, 1995: 23. |

| [34] |

童敏. 社会工作理论 历史环境下社会服务实践者的声音和智慧[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2019: 471. 童敏. 社会工作理论 历史环境下社会服务实践者的声音和智慧[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2019: 471. |

| [35] |

KAM P K. Strengthening the empowerment approach in social work practice: an EPS model[J]. Journal of social work, 2020, 21(3): 329-352. |

2026, Vol. 26

2026, Vol. 26