党的二十大报告指出应“构建人人有责、人人尽责、人人享有的基层治理共同体”[1]。党的二十届三中全会进一步强调要“完善共建共治共享的社会治理制度”[2]。社区是社会治理的重心,是基层治理的基石,更是构建社会治理共同体的关键所在。当前社区建设面临的最大难题就是社区认同和社区参与不足[3],而社区居民作为社区建设的基础力量,是社区参与的关键主体[4],因此研究如何激发居民参与社区治理具有积极的现实意义。美国学者奥斯特罗姆突破传统研究视野局限[5],提出通过激发居民潜力来实现其与政府部门联合提供公共服务的共同生产理论。其本质是对参与理论的深化[6],更是对居民参与概念的超越。[7]共同生产的目标因为更贴近现实需求,同时对参与的专业性要求相对较弱,所以对居民参与的吸引力更强,是一种全新的参与式民主模式。需要注意的是,该理论适用的前提是社会具有“自发秩序”[8],居民对公共服务的关注度和参与意愿相对较强。但社区居民对共同生产的参与意识并非天然形成,而是需要国家发挥引导功能。[5]具体到中国语境下,政府应当如何激活居民参与社区公共服务供给?这是推动共同生产理论本土化创新的关键问题。

实践证明,微基建作为多元主体基于共同需求合作来改善社区环境的生产过程,是激发居民参与、培育公共意识的创新路径。在微基建过程中,政府与居民及其他组织之间呈现合作生产关系,通过对公民实现技术赋权、制度赋权和主体赋权,促进其参与意识和责任的形成。[9]居民由过去的被动参与转变为主动的价值创造,甚至在部分项目中发挥主要作用,成为了项目的驱动者。这不仅体现了公民的积极参与精神,更实现了公众对于社会治理的有效参与。[10]因此,社区微基建的过程就是共治形成的过程[11],更是基层政府引领居民参与社区治理的最佳切入点。然而,聚焦于微基建共同生产的微观层面,如何激发和管理居民的参与行为需要进一步深入探究,具体问题如下。居民参与共同生产行为的影响因素是什么?基层政府应当如何介入这一过程,并且面对不同类型的微基建,在介入方式上应当有怎样的差别?

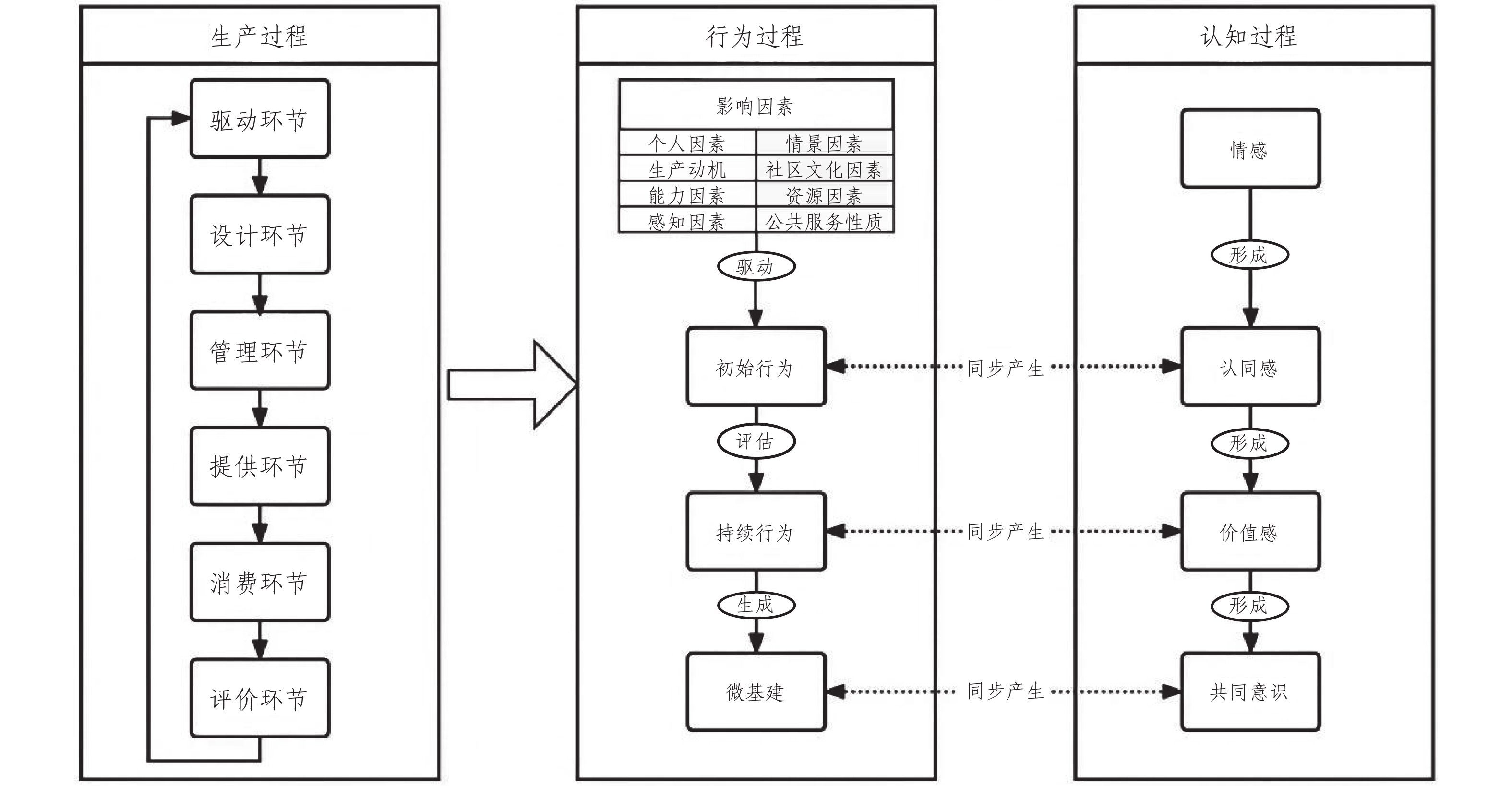

针对以上问题,本文拟基于共同生产理论,采用文献研究法,遵循“影响因素—初始行为—持续行为—生产结果”的逻辑脉络,从微基建生产过程、行为过程和认知过程三个层面构建居民参与共同生产行为的模型,并结合微基建性质和公民参与方式两个维度对居民参与微基建共同生产进行归类总结。这样不仅有助于理解居民参与共同生产行为的形成路径,更有助于探索基层政府介入微基建生产过程的策略与适配规律,丰富基层社区治理的相关研究。

二、文献综述微基建最早由同济大学诸大建教授提出,主要指微小型基础设施和服务,它是相对于新、老基建而言的一种全新的城市公共设施和服务体系。“微”首先是距离“微”,即所有设施的布局不能超过社区居民步行的15分钟路程;其次是投入“微”,政府仅以少量的资源进行投资,引入市场或社会力量进行民生供给,实现基层治理的多元化;最后是服务“微”,其所提供的是最贴近民生的基础设施和服务,满足了老百姓“最后一公里”的需求。微基建根据属性可分为三类:第一类社会性较强,主要是由社区居民自发推动;第二类市场性较强,主要是以企业运作为主导;第三类公共性较强,主要是以政府为主导。[12]

目前微基建相关文献主要集中于城市规划和公共管理两个领域,且因学科属性不同,呈现出范式差异。城市规划研究多采用技术方法,认为可以借助相关技术媒介,对社区进行充分赋能,最终实现微基建的物理更新。[13-14]公共行政研究聚焦于制度分析视野,提出通过有序引导居民参与微基建的建设和运营,不仅能够确保项目的可持续性,还能有效激发居民的主动性和责任感,从而促进社区共同体的成长,实现共建共治共享的治理局面。[9-11]两者虽然秉持截然不同的理论预设,却都证明微基建在建设主体上以居民深度参与为中心,强调公众在生产过程中发挥的能动作用,这与共同生产理论不谋而合。

共同生产理论作为社会治理的一种方式,近年来受到了学术界和实务界的广泛关注,成为国内外公共服务供给模式的新范式。[15]其早期核心概念是服务的提供者和使用者共同提供资源进行合作生产,以确保产品或服务的效能。后续随着研究的深入,许多学者都认为在健康、教育、治安、环境等领域,可以构建一个能够激发居民参与热情,促进政府与社会之间有效互动与协作的合作模式。在这个模式中,公众不仅是公共服务的消费者,更是作为共同生产者深度参与服务设计、供给与评估全过程,充分体现了多元主体协同合作与价值共创的治理理念。[16-18]公众通过贡献自身的资源对决策产生影响。[19]当前该理论也被广泛应用于社区更新等方面,并逐渐受到重视。[20]公众由过去的被动参与者上升为“决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享”的“共同缔造者”[21],是核心力量与社区公共价值的共创者。[22]居民参与共同生产,不仅可以提升其社区归属感[23],还可以提升社区社会资本,减少社区公众“搭便车”的机会主义行为,最终实现社区更新的多方“共赢”。[22]然而,目前大多数居民参与共同生产的动力仍主要由政府动员产生[24],并且参与深度与广度不足。自发生成型项目虽然内驱力高,参与动力足,但却存在规模较小的问题。[25]影响居民参与共同生产的因素主要包括个体和组织两个层面,其中个体层面主要包括自我效能感[26]和物质、精神、团队等因素[27],组织层面则主要包括公共部门特征、行政文化和管理工具等因素。[7]

尽管共同生产理论为微基建实践提供了理论框架,但在制度嵌入性上缺乏可操作化的路径设计。尤其是该理论主要根植于西方社会的“自发秩序”,其隐含的社区自治基础与社会资本积累机制,与我国社区治理结构形成显著区别。对居民参与共同生产行为的影响因素研究,也主要来自于西方实践经验。[20]因此,共同生产理论如何有效融入中国语境,需要进一步探索。同时,共同生产是一个持续过程,居民参与行为会呈现出阶段性演进特征,基层政府介入的立场、时机和方式都很重要。针对不同类型的微基建生产,政府应当如何建立差异化介入策略与项目属性适配,也需要商榷和细化。现有文献主要聚焦于个案层面的研究,虽然描述丰富且深入,但缺乏类比和归纳,忽视了居民参与行为的动态演变,不能全面理解其内在运作机制。因此,本文围绕上述问题,以共同生产理论作为依托,通过构建居民参与微基建行为的模型和类别,探究基层政府差异化治理策略,试图从广泛的实证经验中归纳出具有规律性的理论成果。

三、理论基础无论是通过社区赋能促进微基建的建设与运营,还是通过微基建的更新提升公众互助意识和参与精神,微基建的本质都是“物理过程”和“社会过程”的统一。[28]作为供给者的“国家”和作为生产者的“社会”之间应当形成去中心化的网络关系,生产范式应当由专业生产转为共同生产。[29]基于此,引入共同生产理论的框架对居民参与行为进行分析具有适切性和合理性。

第一,从参与主体来看,共同生产更注重公共服务“潜在消费者”居民的参与,这是共同生产与传统生产的重要区别。居民不仅仅是对服务设计和改进提出意见的消费者,而且是直接的参与者、生产者。因此,无论是社区环境的改善,还是基层治理水平的提升,亦或是日常生活便捷度的增加,都是由政府和居民共同完成的,具有居民参与特征。

第二,从合作关系来看,居民和政府的互动方式是共同生产的核心。共同生产意味着政府和居民在公共服务供给中具有同等地位。在微基建过程中,政府与居民之间是合作伙伴关系,居民不仅由过去的被动参与转变为主动的价值创造,甚至成为项目的驱动者。政府则由过去的大包大揽转变为以提供资源支持为主,使企业和社会可以发挥专业优势,通过协同解决问题,有效实现共同生产。

第三,从创造的价值来看,共同生产所产生的价值是包含私人价值和公共价值在内的多维度价值体系。在微基建营造中,政府的利益取向是降低公共财政支出,提高治理效力;居民的利益取向是提升居住品质;企业的利益取向是开拓市场;社会的利益取向是增强社区成员的归属感和认同感。微基建所提供的平台促成了私人价值和公共价值的共同实现,平衡了具有不同价值和利益追求的参与主体的选择,创造了更大的社会价值。

因此,虽然在不同类型微基建中政府和居民所发挥的作用和承担角色存在差异,但无论是外部表征还是内在本质,微基建过程在多个方面均展现出共同生产的特征。

四、微基建中居民参与共同生产的行为分析针对共同生产在服务管理领域的应用,国内外学者普遍基于过程角度,提出了“前因—行为—结果”分析模型。其中居民作为关键主体,如何激发和管理微基建中自身的参与行为是研究重点。共同生产强调的是一个多主体参与的持续过程,而不仅仅是一个片面的、静态的行为或横截面,成功的共同生产是在持续动力推动下不断演进、扩大和进化的,居民参与行为也会随着发展阶段和模式的不同而产生变化。因此,本文在既有研究基础上对公众行为进行分阶段研究,遵循“影响因素—初始行为—持续行为—生产结果”的逻辑脉络,以便更精准、全面地探究微基建过程中居民参与共同生产的行为模式。

(一)影响因素

居民参与共同生产的行为表面上是由其主观意愿决定的,但其实质上会受到外部环境因素的影响。[30]因此,探究微基建中居民的参与动机不仅要考虑个体差异,还应当从社会宏观结构角度考虑制度与文化环境的影响,具体表现为政府提供的资源、政策、机制以及公共服务性质等方面。本文主要从个人因素和情景因素两个方面展开论述。论述中所举事例为笔者在相关部门的网站上收集整理所得。

1. 个人因素

(1)生产动机。居民参与共同生产的动机呈现出一种权变特性,其复杂程度与共同生产所创造价值的程度呈正相关关系。建设初期,居民参与动因大多较为质朴,所以驱动其行为的主要为有形的物质利益或具体的个人需求。如上海光明村老年配餐中心的建设,正是因为区政府通过提供前期资金支持、免费场地、服务考核奖励和其他物质资源,才最终达成与丰裕餐饮的合作生产,类似太原社区食堂的建设过程也基本一致。而上海普陀区甘泉路街道社区自治项目的起因是居民发现日常生活中老年人群体有聚集聊天的空间需要,因此自发动手安装了座椅供大家免费使用。

但随着建设进入中后期,仍然能够促使居民持续参与,并从事复杂共同生产行为的因素一定包含了非物质因素,具体到社区建设中主要表现为内在的、无形的认同感。参与者通过在微基建过程中获得不同维度的认同,进而最终在持续参与行为中寻找到个人价值归属感。[30]比如,上海市杨浦区殷行街道社区车库改造案例,当项目完成后居民发现改造给生活带来了巨大便利,于是越来越多的居民主动维护环境秩序,并积极对车库管理建言献策,居民在此过程中实现了其在社区中主人翁角色的认同。而北京市清河社区的案例显示,前期通过让居民参与社区更新规划,居民看到了实际生活环境的变化,进而认同了社区具有自主改造的潜能,这进一步激发了其后续参与的积极性。

(2)能力因素。参与微基建的生产需要居民付出一定的时间、知识以及技能。最基本的要求是参与者需要具有一定的沟通、协调、管理能力。此外,针对特殊的建设项目可能还需要具有一定的专业能力和素质。比如,上海普陀区甘泉路街道社区的环境改造项目,就是具有一定绘画基础的居民在专业人员的引导下完成的。

(3)感知因素。居民在微基建生产中的感知包括对公共服务的感知和对自身参与行为的感知。在居民初次参与微基建项目时,对微基建需求的感知度以及对自我参与生产难易程度的主观评价具有较大的影响作用。随着参与行为的持续深入,居民的感知更多地体现在价值感知上,其不仅包括公共服务本身所具有的价值,还涵盖了居民对自身参与行为价值的评估。比如,上海普陀区甘泉路街道社区自治项目,最早是源于居民切实的个人需求及其个人能力的可及性。后期该项目成为政府立项项目后,不仅获得了街道办的经费支持,还募集到了居民捐款,这充分说明该项目得到了大家的认可。社区居民在环境更新后的公共空间中有了更密切的交往,实现了有形价值和无形价值的双重融合。

2. 情景因素

在社区微基建的过程中,政治、经济和社会力量都具有重要的影响力。但鉴于微基建的核心目标是实现社区内部小规模空间的优化与提升,本文将暂时排除经济因素的考量,专注于分析政府和社会因素在其中所发挥的作用。[23]

(1)社区文化因素。良好的社区氛围、邻里关系能够将社区居民团结起来,促进共同生产的发生。有研究表明,社区活动越丰富,居民联系越频繁,社区团结度就越高,居民参与意愿也越强。[31]因此,大多数成功微基建案例来源于老旧小区,居住在其中的居民有的是一个单位的同事,有的是相处多年的邻居,还有的可能是几代人都互相认识。他们无论是对所居住的物理空间,还是社会空间都有较为深刻的感情。在此前提下,对原有社区进行更新改造也更容易获得居民的支持和参与。不过这样的社区氛围并非不能后天生成,新建小区的居民虽然来源相对复杂且邻里间个人边界感较强,但通过社会组织或政府引导也可以培养出共同意识。比如,上海市杨浦区五角场街道的创智农园就是由政府主导,鼓励社会专业组织和社区居民共同构建的社区空间。社区以“种菜”作为媒介,引导具有共同兴趣、爱好的人一起行动,共同发展,增强了居民间的情感交流,最终促成社区共同意识的形成。

(2)资源因素。从共同生产的理论出发,社区公共服务的生产需要建立在资源充分共享基础上。公共组织作为专业生产者有义务为居民提供资金、场地等有形资源或知识、技能、制度等无形资源,并协助其将这些资源生产为具有价值的服务,从而满足居民的需求。深圳大鹏新区较场尾村的改造,最初方案是由市场主体完全负责建设并获得相应收益,这一方案遭到了当地居民的强烈反对。基层政府在了解当地居民需求后重新制定了方案,保留了城中村的原有肌理,避免了市场垄断。之后,政府出台了相关政策引导和规范居民在城中村内进行民宿业务开发,并由社区集体成立了股份公司,统筹管理该社区的旅游资源,实现了以居民与市场、社会组织共商共建的方式来改善社区环境,保证社区的持续发展。政府通过资源赋能,帮助居民消除参与微基建生产的制约因素,从而实现持久的生产行为,这是共同生产的必要条件。

(3)公共服务的性质。研究发现,居民参与不同类型公共服务共同生产的意愿具有显著差别,其中涉及居住环境、邻里安全、住房设施等方面的共同生产,居民参与意愿水平高于实际行为水平且具有持续性,而从层级来看,地区性的、局域性的共同生产更容易让居民具有参与动力。[7,32]微基建强调在15分钟生活圈内给居民提供最贴近民生的基本设施和服务,因此更契合共同生产的模式,也更容易激发居民的参与行为。但不同的微基建类型,其激发效能有差异。公共性微基建更多是激发居民的消费和评价行为,而市场性、社会性微基建更多是激发居民的管理、生产和提供行为。

(二)初始行为

共同生产是指“公共服务用户在服务设计、管理、提供和评价等环节中自愿或非自愿地参与”[33]。因此,居民参与微基建共同生产的过程包括驱动、设计、管理、提供、消费和评价环节。根据居民参与阶梯理论,公众与公共部门的互动程度呈阶梯状[34],这意味着居民在参与建设过程中可能只涉及部分环节,而非整个过程。

Osborne和Strokosch根据居民在共同生产中介入的环节不同,具体把其参与行为分为三类:消费者共同生产、参与式共同生产和增强型共同生产。[35]消费者共同生产强调用户在服务生产操作阶段的参与;参与式共同生产侧重于用户在服务规划和设计阶段的参与;增强型共同生产融合了操作层面的消费机制和规划层面的参与机制,用户被明确定位为转型创新的推动力量,通过个性化定制和策略性参与来推动公共服务的协同创新和持续改进。具体到微基建类型,居民参与共同生产的初始行为会有所差异。

公共性较强的微基建基本是由政府提供资金、场地以及其他资源,通过购买第三方服务或者直接与社会力量进行合作的方式共同完成。在此过程中,居民参与的身份多为消费者和评价者,通过对服务或产品提出使用意见和监督评价,最终完成共同生产的参与行为。比如,太原市政府在全市范围内各居民区投建社区食堂,具体模式是党委负责牵头提供资源,政府给予适度的财政补贴和税费优惠,社会力量负责投资和运营。在这个过程中,政府仅制定评定标准,把管理权完全交还给企业。社区食堂运行一定周期后,由社区的就餐居民、社区的帮扶人群和党委组织共同组成评委机构对食堂服务质量进行评定,政府根据评定结果对企业予以相应的补贴。因此,这类微基建的居民参与初始行为就是消费和监督。

社会性较强的微基建因为集体性比较高,只有通过引导社区居民积极参与,形成共治模式,才能使项目顺利完成。[11]因此,这类微基建的生产过程基本需要居民全程参与。在初始阶段,通常是由部分居民或社区组织提出倡议,随后由他们与其他居民进行协调、沟通、交流,进而获得更多人群的认同和支持,投入相应资源参与集体行为,完成微基建项目的设计、管理和提供。

市场性较强的微基建与社会性较弱的微基建基本雷同,只是倡议者大多是政府,或由政府委托中介力量引导、发动居民,最终形成集体行为。

(三)持续行为

共同生产是一个“认知—行动—补充认知”的循环过程[36],居民会根据前期的成果和体验反馈来决定后期是否继续参与。微基建后期居民的持续参与行为是建立在前期体验基础上的。[37]居民通过对前期个人行为价值、社区治理效果等方面的评估,决定是否采取持续行为以及采取怎样的持续行为。如果在微基建前期生产过程中,居民自身需求能够得到表达和满足,与其他居民、公共组织有良好、有效的互动,就会形成正向反馈,激发公共意识的生成,进而持续完成后期的监督、管理、维护等行为。持续行为表面上是在前一轮完整环节后的简单循环,但实质是在认可前期成果基础上的推进和迭代深化,更是在彼此充分互动、交流并认同后的集体行为。

(四)生产结果

微基建旨在通过增强居民对社区共同体的价值认同,最终实现“人民城市”治理理念。在其营造过程中,政府不再是全盘兜底,而是通过政府、居民和企业之间的多维互动与合作,形成治理合力,共同推动社区发展。[9]这意味着,居民的参与价值不仅体现在对微基建的设计、管理、维护和监督等初始行为或持续行为等表层,更重要的是通过这一物理载体,在认知层面,居民通过彼此间的互动、交流,培育出强烈的认同感,进而形成相同的价值观,最终孕育出社区共同意识,因此,微基建的生产结果具有多维度意义。

(五)微基建中居民参与共同生产行为过程模型架构

由以上分析可知,居民参与微基建共同生产的行为过程蕴含三个相互关联的作用机制。首先,显性层面是外在行为过程,遵循“影响因素—初始行为—持续行为”的逻辑脉络,其直接产出是具体的微基建实体。然而,同时发生作用的还包括居民在参与过程中发生的内在认知改变,居民参与动机从最初简单、朴素的情感驱动,在阶段型行为中逐步生成认同感,进而形成价值感,并最终培育出共同意识,实现价值升华。认知指导行为,行为激发认知,形成完整闭环,持续推进参与行为。这两个过程的相互作用诠释了共同生产理论的核心要义,即通过参与共同生产来实现价值共创。生产环节的循环不是简单的重复,而是在前期实践成果基础上的迭代推进(见图1)。

|

图 1 微基建中居民参与行为过程机制模型 |

既有的微基建类型是学者们基于各主体参与力量的强弱程度来划分的,这样分类较为宏观,因此会遗漏细节性的研究。[23]微基建的共同生成行为是一个动态过程,因此本文在已有分类基础上,结合Osborne和Strokosch对共同生产的分类方式,从微基建性质和居民参与方式两个维度对微基建居民参与行为进行归类,将其分为社会增强型、市场参与型和公共消费型三种模式。这样的分类不仅突出了居民参与微基建的行为重点,更揭示了政府应当如何从合作的角度引导居民参与共同生产,使分类较为系统、全面且具有实践性。表1从适用项目、居民角色、政府角色、居民参与环节和相关案例五个方面对微基建中居民参与共同生产的主要类型进行了比较分析。在不同的情景要素中,微基建中的居民参与生产实践具有不同特征。

| 表 1 微基建中居民参与共同生产的主要类型比较 |

(一)社会增强型微基建

社会增强型微基建是指居民在微基建中参与全部环节,并同时扮演发起者、倡导者、驱动者、设计者和执行者等角色,把居民的主观能动性融入公共服务流程再造中。这类微基建大多属于社区绿化、美化等景观型、氛围型设施营造,从技术效率上分析,因为社区居民在日常生活中对于这类微基建的感知度最高,所以能够在保证预期目标的基础上实现经济最优选择。由社区居民作为主要参与主体,不仅可以更精准地满足居民需求,也容易培养其成就感、获得感和满足感,进而激发其参与感。从利益冲突上分析,这类微基建产品发生冲突的可能性较小,居民之间可以协商的空间较大,容易达成共识。同时社会型微基建的形成往往是一个长期过程,需要大家不断沟通与互动,这有助于居民在共同营造的过程中形成归属感和认同感,孕育出共同意识。在这类微基建中,政府应当积极倡导居民主动参与,发挥居民的主观能动性,适当的时候甚至可以通过居委会等中介组织,引导居民参与微基建营造。

(二)市场参与型微基建

市场参与型微基建是居民在微基建中参与部分环节,充当倡导者、设计者和执行者,必要时还需要充当发起者和驱动者。利用市场资源来改善微基建不仅符合技术效率原则,而且有助于缓解基层政府的财政压力。由社区居民作为驱动者的微基建不仅能更好地激发居民的责任感、归属感,而且体现了居民的主体地位。但如何吸引市场参与以及如何维护各方利益平衡是其中的关键。在上海殷行街道车库改造案例中,由居民自发驱动改造微基建之所以能够成功,不仅得益于居民全过程深度参与,也离不开党政机关的引导和协调。市场型微基建首先要保证企业参与其中“有利可图”,这样才能使企业具有参与积极性和活力。其次,要保证利益共享,这不仅是指企业和居民的共享,还必须实现居民之间的共享。只有受益群体是整个社区的居民,才能保证福利的持续性,进而实现居民参与的持续性。最后,在这个过程中政府应当承担元治理的责任。政府不仅要保证微基建的公共性,还要保障各方有通畅的对话平台,必要时还要协助社会组织调节居民间因利益问题而产生的纠纷。

(三)公共消费型微基建

公共消费型微基建是指鼓励居民参与到微基建的消费和评价环节,通过提出更好的建议来提高公共服务的效能。公共消费型微基建的发起者通常是政府,并且因为收益低或为了保证公共性、时效性,只能由政府主导整个生产过程,但这不意味着不提倡居民参与生产。在太原社区食堂的案例中,政府对食堂的评定和奖励主要依据居民的满意度,这是对居民诉求的最好回应。微基建最终的消费者是社区居民,只有关注居民的需求,回应居民的诉求,真正做到以人民为中心,才能提升居民的主人翁意识,使其以积极的心态参与社区治理。因此,政府应当充分利用各种先进技术,搭建公众参与平台,保证公众可以通过多样化的方式参与微基建,使居民的共同生产与社区的公共价值有效融合。

六、促进居民参与微基建共同生产的创新策略社区以微基建的共同生产方式,激活了居民参与公共事务的主动性和积极性,并让人与人之间形成有意义的关联,为构建社区共同体奠定了坚实的基础。在这个过程中,居民作为参与治理的主体,不仅可以通过有效互动实现自我价值,而且有助于增强社区的凝聚力和向心力,这也是基层社区治理发展的内在推动力。本文通过研究基于共同生产视域下微基建中居民参与行为的生成逻辑和差异类型,对基层政府的治理工作提出以下建议。

(一)参与主体:角色的转变

在微基建的营造过程中,居民不仅仅是使用者和受益者,更是关键性的合作生产者。在微基建中,市场、政府和社会只能提供社区内物理空间和技术资源的改善,而氛围营造和环境质量的直接生产者必然是居民。同时,居民也是联结市场、政府和社会的中心点。居民将不同的专业生产者联系起来,形成了庞大的公共服务网络,居民是处于网络中心的枢纽。因此,微基建营造必须以居民参与为中心环节,居民通过共同规划、设计、供应与反馈等环节完成共同生产,并在这个过程中创造出不同维度的价值。

政府要明确微基建虽然不断强调居民参与的价值,但不可忽略的是仍然需要政府介入,需要政府承担多重角色。具体包括:作为助推者,通过运用政策性工具引导居民积极参与微基建营造;作为协调者,保证居民参与的有序性,维护社会稳定;作为支持者,及时对居民的诉求进行回应和支持,加强公众的信任和理解;作为培育者,帮助居民提升行使权利和承担责任的能力。

(二)参与过程:差异化管理

根据“诱因—贡献”理论,政府可以运用管理工具,按照居民的需求进行物质或精神激励,提升居民参与微基建的主动性。在这个过程中,政府应当按照不同类型的微基建,实行差异化管理。

首先,差异化管理体现在心态上。面对社会增强型微基建,政府应展现耐心,鼓励居民逐步探索,相信居民可以自主完成;面对市场参与型微基建,政府应彰显责任心,保证每个居民的利益不受侵犯,实现政府、企业和居民共治;面对公共消费型微基建,政府应体现诚心,通过提供实质资源来寻找合作生产对象,根据居民的评价认真改正问题。

其次,差异化管理体现在资源共享上。社会增强型微基建,政府主要应提供技术型资源,如信息、知识和政策等,通过关键居民自发推动,加强居民间的沟通、交流,提升居民对公共事务的理解和参与能力,促进集体意识形成;市场参与型微基建,政府主要应提供机制、平台等制度型资源,通过建立信息平台,使有效信息传递更加透明,降低居民与市场合作风险,增强多元主体间的信任,实现共建共治共享;公共消费型微基建,政府主要应提供资金、场地、设备等物质型资源,确保基础设施建设能够满足公共需求,并促进社会整体福祉,引导居民积极监管、评价,促使服务实现创新和发展。

最后,差异化管理体现在价值目标上。社会增强型微基建,政府应聚焦于推动居民主导式全程参与,不断积累基层治理经验;市场参与型微基建,政府应着力于保障居民实质性参与,实现治理成果的共享;公共消费型微基建,政府应致力于鼓励居民主动参与,从而提升治理效能。

(三)参与方式:科学介入,有效引导

共同生产的本质就是合作生产,在微观机理上,合作需要从组织本源出发,解决两个最基本的问题。第一是分工产生的技术效率。组织间的合作往往是从技术理性出发,只有将资源分配给最佳参与者,才能提高合作行为的效能。选择最佳参与者不仅要保证预期目标的实现,还要尽量做到更加经济高效。因此,要结合不同参与主体的特性、优势进行资源分配,不能均等化。第二是利益冲突会影响合作的有效性。利益分歧产生利益冲突,利益分歧越大,则合作的可能性越小;反之,利益分歧越小,则合作的可能性越大。

因此,基层政府首先应当通过引导居民参与利益冲突较小、技术要求较低的微基建,获取相关的基层治理经验,这是较为保险的尝试。公共消费型微基建更多强调居民消费体验感,政府可以先通过这类微基建帮助居民加强交流,建立共同意识,再通过居委会等中介组织引导其参与更为实质性的共同生产活动。在介入环节和程度上,由谁提供初始动力并不是关键问题,能否形成持续动力,并不断推进微基建发展才是需要关注的重点。[23]其中社会增强型微基建对于政府介入的环节和程度要求最高,激励不及时或过于主动都可能会消解居民参与的积极性。

此外,政府应该意识到,不是所有居民在被激励后就一定会有参与热情,“热心居民只是部分人群”是基层治理者需要接受的客观现实。[38]居民参与的关键不是如何保证全体居民都参与到微基建中,而是应当把重点放到如何保护好“积极分子”的热情,以及如何利用好其能力,合理引导大众,激发社区群体参与行为等方面。

(四)参与创新:搭建技术平台,重视情感维护

政府可以借助微基建的技术平台,扩宽与社会、公众沟通的渠道,有效回应居民的诉求,提高居民参与治理的能力,使居民自治拥有具体的实现渠道。同时,参与微基建的过程也是居民进行社会学习的过程。居民在共同生产过程中创造的成果和价值会不断强化其参与意愿和服务意愿。政府应对居民进行治理技术培训,帮助其掌握专业技能来处理社区内的公共事务,指导其运用专业方法来发挥自身的能动性。通过帮助居民争取资源,使居民把参与需求转化为参与行为,使其在参与过程中认识自我行为价值和公共生产的意义,增强其获得感、体验感,提升其参与积极性。

政府还应当重视情感因素对居民参与行为的影响。情感不仅是中国语境下人与人交往不可或缺的重要元素,也是社区治理中得天独厚的的资源优势。居民之所以具有参与微基建的主观意愿,除了利益驱动,还因为自身情感需要。在共同生产过程中,居民不仅获得了良好的居住环境,更体会到了互帮互助的信任感和相互依赖的幸福感。因此,基层政府应当重视情感因素对居民参与行为的影响,积极发挥情感治理在微基建过程中的作用。需要注意的是,微基建主要是指城市社区中的建设,而大部分城市居民已经由于科层化的治理和“单位制”模式的式微,成为了“最熟悉的陌生人”。因此情感治理应当遵循“递进逻辑”[39],在不同阶段有所侧重,针对不同群体有所区别,最终实现社区群体间认同感和归属感的重建。

| [1] |

中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见[EB/OL]. (2021-07-11). https://www.gov.cn/zhengce/2021-07/11/content_5624201.htm. 中共中央 国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见[EB/OL]. (2021-07-11). https://www.gov.cn/zhengce/2021-07/11/content_5624201.htm. |

| [2] |

廖天虎. 我国共建共治共享社会治理制度的完善及拓展[J]. 人民论坛, 2024(19): 59-61. |

| [3] |

陈友华, 佴莉. 社区共同体困境与社区精神重塑[J]. 吉林大学社会科学学报, 2016(4): 54-63,189. |

| [4] |

袁方成. 增能居民: 社区参与的主体性逻辑与行动路径[J]. 行政论坛, 2019(1): 80-85. |

| [5] |

吴月. “共同生产”如何达成——基于城市社区公共服务的实证研究[J]. 华南师范大学学报(社会科学版), 2022(5): 31-42,205. |

| [6] |

陆海燕. 超越参与: 公共服务中的共同生产[J]. 中共福建省委党校学报, 2019(4): 118-126. |

| [7] |

吴金鹏. 公民共同生产行为: 文献评述、研究框架与未来展望[J]. 公共管理与政策评论, 2022(6): 156-168. |

| [8] |

吴丹, 潘权骁. 社区微更新何以走向共同生产: 政府动员策略的四重调适[J]. 甘肃社会科学, 2024(6): 174-184. |

| [9] |

刘淑妍, 吕俊延. 城市治理新动能: 以“微基建”促进社区共同体的成长[J]. 社会科学, 2021(3): 3-14. |

| [10] |

王欢明. “草根”驱动的公共服务合作生产及其机制——基于S市Y街道微基建PPP改造的案例分析[J]. 中国行政管理, 2022(4): 27-35. |

| [11] |

葛天任, 王拓涵. 社区更新微基建的公平规划与合作治理——以北京“清河实验”的YG社区为例[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2020(5): 27-36. |

| [12] |

诸大建. 微基建与城市可持续发展[J]. 可持续发展经济导刊, 2020(8): 22-23. |

| [13] |

陈飞, 梁同同, 程天, 等. 基于供需匹配的城市旧住区微基建理论内涵及实践案例研究[J]. 现代城市研究, 2023(12): 86-93. |

| [14] |

魏秦, 康艺兰, 常琛. 艺术针灸·社区赋能: 黄浦区南昌路街道微基建更新实践[J]. 公共艺术, 2022(2): 98-107. |

| [15] |

ALFORD J. Defining the client in the public sector: a social-exchange perspective[J]. Public administration review, 2002, 62(3): 337-346. DOI:10.1111/1540-6210.00183 |

| [16] |

PARKS R B , BAKER P C, KISER L, et al. Consumers as coproducers of public services: some economic and institutional considerations[J]. Policy studies journal, 2010, 9(7): 1001-1011.

|

| [17] |

OSTROM E. Crossing the great divide: coproduction, synergy, and development[J]. World development, 1996, 24(6): 1073-1087. DOI:10.1016/0305-750X(96)00023-X |

| [18] |

PERCY L S. Conceptualizing and measuring citizen co-production of community safety[J]. Policy studies journal, 2005, 7(S1): 486-493. |

| [19] |

NABATCHI T, SANCINO A, SICILIA M. Varieties of participation in public services: the who, when, and what of coproduction[J]. Public administration review, 2017, 77(5): 766-776. DOI:10.1111/puar.12765 |

| [20] |

张绪娥. 我国社区更新的合作生产模式及其机制研究[D]. 北京: 中央财经大学, 2023: 85-87. 张绪娥. 我国社区更新的合作生产模式及其机制研究[D]. 北京: 中央财经大学, 2023: 85-87. |

| [21] |

充分运用“共同缔造”理念 推进老旧小区改造[J]. 住宅科技, 2017(12): 9. 充分运用“共同缔造”理念 推进老旧小区改造[J]. 住宅科技, 2017(12): 9. |

| [22] |

定明捷, 曾祯. 复杂适应系统视角下的社区公共服务价值共创: 一个分析框架[J]. 公共管理与政策评论, 2021(6): 124-138. |

| [23] |

容志, 张云翔. 社区微更新中政社共同生产的类型与生成逻辑——基于上海市Y社区的实践案例分析[J]. 探索, 2020(3): 127-141. |

| [24] |

刘炳胜, 张发栋, 薛斌. 由内而外的城市社区更新何以可能?——以X社区更新治理为例[J]. 公共管理学报, 2022(1): 121-133,174. |

| [25] |

王承慧. 走向善治的社区微更新机制[J]. 规划师, 2018(2): 5-10. |

| [26] |

PARRADO S , RYZIN V G G , BOVAIRD T , et al. Correlates of co-production: evidence from a five-nation survey of citizens[J]. International public management journal, 2013, 16(1): 85-112.

|

| [27] |

ROSENTRAUB M S, SHARP E B. Consumers as producers of social services: coproduction and the level of social services[J]. Southern review of public administration, 1981, 4(4): 502-539. |

| [28] |

苏曦凌. 公共服务的空间叙事: 可及性、可及化与可及度[J]. 社会科学, 2022(9): 112-120. |

| [29] |

容志, 张云翔. 从专业生产到共同生产: 城市社区公共服务供给的范式转型[J]. 甘肃行政学院学报, 2020(6): 91-101,127-128. |

| [30] |

颜玉凡, 叶南客. 认同与参与——城市居民的社区公共文化生活逻辑研究[J]. 社会学研究, 2019(2): 147-170,245. |

| [31] |

彼得•蒂森, 沃特•范•多伦, 王冬芳, 等. 你是谁/住在哪里: 居住小区的特征能解释合作生产吗?[J]. 国际行政科学评论(中文版), 2016(1): 86-107. |

| [32] |

PESTOFF V. Collective action and the sustainability of co-production[J]. Public management review, 2014, 16(3): 383-401. DOI:10.1080/14719037.2013.841460 |

| [33] |

OSBORNE S P, RADNOR Z, STROKOSCH K. Co-production and the co-creation of value in public services: a suitable case for treatment[J]. Public management review, 2016, 18(5): 639-653. DOI:10.1080/14719037.2015.1111927 |

| [34] |

ARNSTEIN S. A ladder of citizen participation[J]. Journal of the American planning association, 1969, 85: 24-34. |

| [35] |

OSBORNE S P, STROKOSCH K. It takes two to tango? understanding the co-production of public services by integrating the services management and public administration perspectives[J]. British journal of management, 2013, 24(S1): S31-S47.

|

| [36] |

吴金鹏. 公共服务共同生产的过程机制与创新策略——以公共图书馆服务为例[J]. 图书馆论坛, 2022(9): 92-100. DOI:10.3969/j.issn.1002-1167.2022.09.012 |

| [37] |

侯俊东, 栾雅慧. 社区志愿服务共同生产: 内涵逻辑及过程机理[J]. 社会工作与管理, 2024(1): 1-10. |

| [38] |

王德福. 治城: 中国城市及社区治理探微[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2021: 182-203. 王德福. 治城: 中国城市及社区治理探微[M]. 桂林: 广西师范大学出版社, 2021: 182-203. |

| [39] |

高飞. 梯度情感动员的双重过程: 社会治理共同体构建中的递进逻辑[J]. 中国行政管理, 2022(4): 55-62. |

2025, Vol. 25

2025, Vol. 25