社会工作被誉为“社会矛盾的缓冲器”和“弱势群体的守护者”,其专业价值不仅体现在服务个体困境的解决,更在于推动社会正义的实现与社会包容性发展。然而,这一崇高使命的践行者——社会工作者却长期面临职业压力过载的困境,高强度的情感劳动、有限的组织支持与复杂的案主需求相互交织,使其心理健康与职业稳定性受到严峻挑战。

在工作压力相关研究中,大部分研究将其视为一种负面因素或消极影响,但也有部分研究发现工作压力在改善个体心理状态与促进工作投入方面发挥积极作用。[1]形成这种差异化结论的原因在于,以往研究主要是基于“刺激—反应”模式来探讨压力源与个体行为反应间的关系[2],而未明确区分压力源的本质属性。Cavanaugh等人基于压力源属性差异的理论框架,建构了挑战性—阻碍性压力源的二元分类模型,并将挑战性压力源定义为一种正向的、积极的,且个体经过努力能够克服的压力源,对于个体的工作绩效和职业生涯发展具有良好的促进作用;将阻碍性压力源定义为一种负向的、消极的,且难以克服的压力源,对于个体工作目标的实现与成长具有阻碍作用。[3]调查显示,社会工作者由于长期面临繁杂文书的工作压力与情绪劳动的超载[4],叠加社会认同匮乏与制度性障碍等因素[5],导致社会工作行业人才流失率较高。

压力的认知交互理论认为,压力是个体与环境直接动态交互过程中的产物,员工通过情境要求的威胁性与应对资源的充分性进行判断,进而对压力源的强度水平做出相应评价。[6]社会工作者在处理涉及家暴、残障以及药物滥用等高难度个案时,需要在安抚案主情绪的同时,投入大量的时间与精力去学习相关法律法规与专业技能。此时,社会工作者如果将其视为挑战性压力源,认为通过投入短期的时间与精力能够帮助案主解决问题、满足需求,同时获得成就感、提升专业技能,甚至收获机构认可和拓宽晋升通道机会,便会采取提高工作投入或转变工作态度等积极应对策略来克服此类压力。而将其视为阻碍性压力源的社会工作者认为,高难度个案不仅需要更多的情感投入与精力消耗,还可能存在替代性创伤的风险(如持续暴露于悲惨情境中导致自身情感资源枯竭)或者投入产出比失衡(如3个月的服务仅换来案主短暂戒断),这便会使得社会工作者采取回避或退缩的应对方式,而这种方式往往与离职倾向有关。[7]

为系统阐释工作压力对离职意愿的内在作用机制,本研究结合资源保存理论,同时引入职场焦虑作为中介变量,未来工作自我清晰度作为调节变量,以考察挑战性—阻碍性压力源影响离职意愿的中介机制和边界条件。尽管挑战性压力源与阻碍性压力源在特征属性、作用机制及影响路径方面存在显著差异,但二者从本质上均会引发个体资源的消耗,从而给个体的情绪与心理健康带来消极影响。[8]如引起员工愤怒、焦虑等消极情绪,消极情绪若得不到及时缓解则会引发情绪衰竭[9],进一步导致个体工作投入降低甚至离职意愿增加,且已有研究证实消极情绪确实会引发员工离职意愿。[10]未来工作自我清晰度被定义为一种具有动机激发功能的认知—情感资源,能够有效地改善个体的情绪状态与认知行为。研究表明,在工作场所中未来工作自我清晰度更高的个体会感知到更少的压力。[11]这不仅能够帮助个体打破情绪困扰,增强情绪调节能力,还能有效改善工作拖延和情绪枯竭等问题,促使个体主动做出更多有利于职业发展的行为。

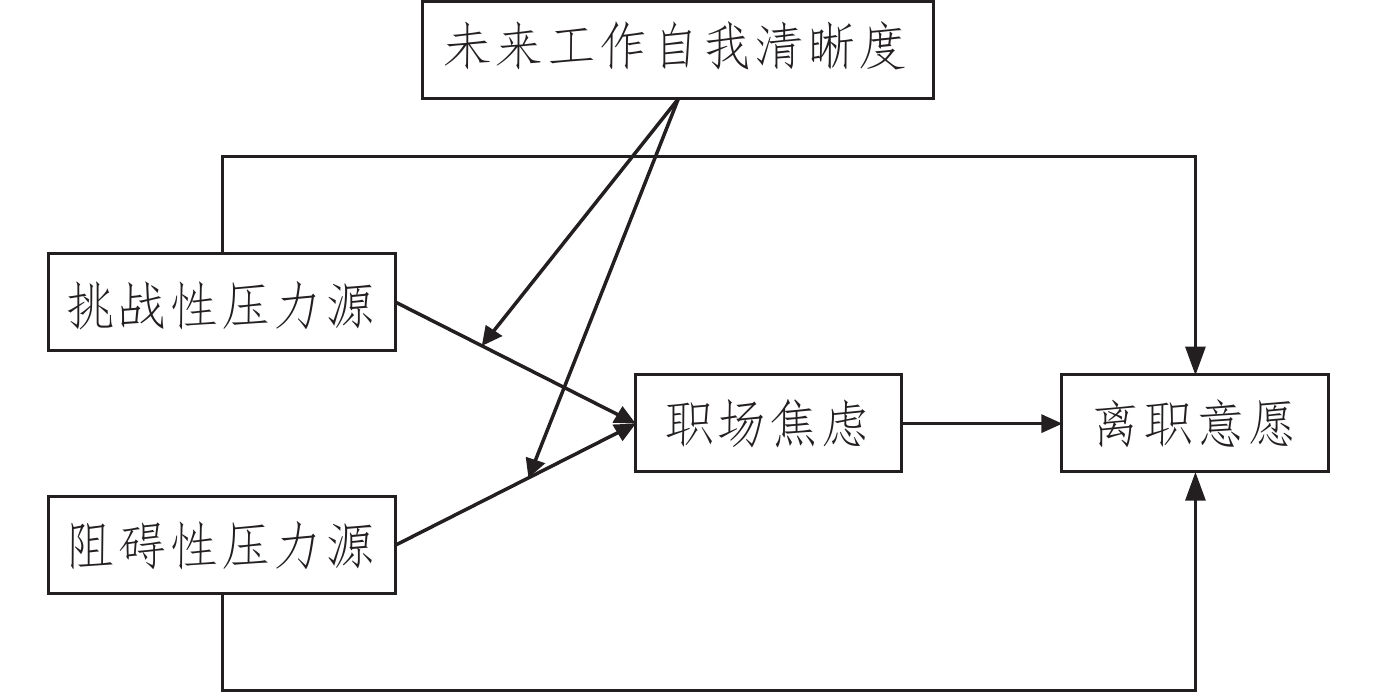

综上所述,本研究拟基于认知交互理论和资源保存理论构建一个整合性理论框架,旨在探讨挑战性—阻碍性压力源对社会工作者离职意愿的差异化影响机制。并引入职场焦虑和未来工作自我清晰度作为中介机制和调节变量,发现挑战性—阻碍性压力源对于社会工作者离职意愿的传导机制和作用边界条件。同时,本研究拟构建一个有调节作用的中介模型,进一步检验未来工作自我清晰度对职场焦虑在挑战性—阻碍性压力源与离职意愿关系之间的中介路径调节作用,以深化与完善挑战性—阻碍性压力源、职场焦虑和离职意愿等领域的研究,也为解决如何实施类型化压力管理问题提供科学建议与思考。

二、文献回顾与研究假设(一)挑战性—阻碍性压力源与离职意愿

关于压力的研究最早可追溯至Selye于1978年提出的生理应激理论。[12]在此基础上,Cavanaugh 等人基于压力后果的效价差异,进一步提出了压力源二分模型,即挑战性压力源和阻碍性压力源。[3]挑战性压力源通常被定义为一种具有发展性功能的职业刺激因素,在给个体带来资源损耗的同时,也会为其带来潜在的资源收益。阻碍性压力源通常被界定为具有显著发展抑制性的环境因素,不仅需要个体消耗大量资源去应对,而且很难从中受益。[13]在社会工作者的工作环境中,挑战性压力源可能来自于扮演多重角色、处理伦理决策问题等,这虽然会造成其工作量的增加,但对于激发动力和创造力,促进个人和职业的成长具有显著正向作用。[14]阻碍性压力源可能包括过多的行政任务、晋升通道狭窄、职业污名与歧视等。这些不仅会降低社会工作者的工作热情,更会因为持续的资源损耗而对其职业发展产生负向影响。相关研究表明,无论是挑战性压力源,还是阻碍性压力源,均会通过不同路径机制影响员工的态度与行为。[15]

离职行为通常在压力环境中产生。[16]认知交互理论认为,员工会根据所处环境或者自身能力对所遇到的压力源进行判断。如果对其评价是积极且有挑战性的,便会通过增加努力与投入来应对与缓解压力;反之,如果员工评估认定该问题是自己无法解决的,且会阻碍其未来发展,则会引发负面的工作态度或行为。[17]面对挑战性压力源,如果个体能够克服困难,便可以获取相应的回报,如职位晋升或更多的绩效;面对阻碍性压力源,个体则无法获得可预见的收益或回报。已有实证研究表明,挑战性压力源负向影响员工的离职意愿,阻碍性压力源正向影响员工的离职意愿。[18]由此,本研究提出以下假设。

H1a:挑战性压力源负向影响社会工作者的离职意愿。

H1b:阻碍性压力源正向影响社会工作者的离职意愿。

(二)职场焦虑的中介作用

职场焦虑是指员工在面对与工作相关的任务或职业发展的不确定性时所表现出的担心、忧虑紧张和有压力的情绪体验。[19]职场焦虑通常在员工面临压力或者处理特定任务时所产生,是职场情境下的一种状态焦虑。[20]个体特征[21]、组织情境[22]和工作特征[23]等因素都会引起员工的职场焦虑。资源保存理论认为,个体具有维持与获取珍贵资源的动机倾向,当自身资源被消耗且无法及时获得补充时,其态度和行为均会受到负面影响,该理论被广泛应用于解释个体在面对压力时的心理状态和行为反应。[24]社会工作者的挑战性压力源可能来自伦理决策问题和技术能力焦虑等,这会使其在工作中花费更多精力;阻碍性压力源如职业污名、晋升通道狭窄等具有结构性障碍特征,导致社会工作者即使付出额外的努力,也难以实现预期效果。而员工在应对挑战性或阻碍性工作时必然需要投入一定的资源,但如果不能及时获得相应回报,便会引发消极的情绪反应,长期累加后将使个体处于负面情绪状态。[4]已有研究证实挑战性压力源和阻碍性压力源会削弱员工的自我效能感,进而引发员工的职业挫败感。[25]由此,本研究提出以下假设。

H2a:挑战性压力源正向影响社会工作者的职场焦虑。

H2b:阻碍性压力源正向影响社会工作者的职场焦虑。

依据资源保存理论的“损失优先”原则,个体会更加关注资源损失所带来的影响。当个体面临资源匮乏时,便倾向于采用保存策略来防止更多资源流失。[24]换言之,当员工因工作压力引发焦虑情绪后,便会激活资源保护机制,进而启动认知重评策略,并出现工作退缩行为,以阻止其时间及精力等资源进一步损耗。在社会工作领域,长期处于职场焦虑状态会造成社会工作者的工作效率与工作成就感降低,并逐渐缺乏工作热情,自觉难以胜任当前工作,进而增加离职的倾向。例如,在以知识型员工为对象的研究中,周霞等发现员工的情绪耗竭会导致更高的离职意愿。[26]由此,本研究提出以下假设。

H3:职场焦虑正向影响社会工作者的离职意愿。

综合H2a、H2b 和 H3 的讨论,本研究进一步提出以下假设。

H4a:职场焦虑在挑战性压力源与离职意愿间发挥中介作用。

H4b:职场焦虑在阻碍性压力源与离职意愿间发挥中介作用。

(三)未来工作自我清晰度的调节作用

未来工作自我是指个体对工作期望和职业愿景的前瞻性心理图式,清晰的未来工作自我不仅可以为个体确立明确的目标和动力,还可以促使个体关注自身发展的需要[27],从而激发其主动性职业行为。[28]基于此,施特劳斯等人将未来工作自我清晰度定义为个体对未来职业身份的认知表征强度。[29]如果个体对未来工作具有清晰且容易想象到的图景,则说明个体拥有较高的未来工作自我清晰度。[30]未来工作自我清晰度作为一种动机性认知资源,能够通过不同路径与机制对个体的心理和行为产生差异化影响。[31]梳理已有研究发现,高水平的未来工作自我清晰度对个体的工作绩效[32]与组织适应[33]有积极影响。因此,未来工作自我清晰度很有可能会在压力源与职场焦虑之间起调节作用。上文已探讨了压力源与职场焦虑和离职意愿的内在联系,即挑战性压力源和阻碍性压力源都会通过损耗个体资源来诱发员工的职场焦虑,继而增加员工的离职意愿。然而,这一中介效应是否会存在边界条件?所有面临压力的员工是否都会产生职场焦虑?

根据资源保存理论的“防御—获取”层级优先原则,个体资源管理总是表现为优先保护现有资源而后争取获得新资源。因此,当压力导致员工处于焦虑状态时,个体会优先调用自身可控的资源来抑制其情绪资源损耗,同时积蓄新的资源。[34]这类“抑制效应”和“积蓄效应”可以从两个方面来进行解释与印证。首先,在缓解工作压力方面,未来工作自我清晰度强调员工对未来职业身份的明确性和重视程度,进而帮助员工有意识地把握当下。因此,未来工作自我清晰度高的员工不仅能够在任务中增加工作投入、提升工作效率,而且会在完成任务的过程中获得满足感和成就感。而工作效率与工作满意度的提升能显著缓解个体的焦虑情绪,并进一步降低工作给其带来的压力反应。[35]其次,在抑制职场焦虑方面,未来工作自我清晰度高的员工拥有更明确的目标和更强的情绪管理能力,面对工作中的不确定性能保持弹性思维,将焦虑转化为行动,降低负面情绪对个体心理及行为的影响。可以预期,未来工作自我清晰度高的员工无论在面对何种类型的压力源时,都会以积极的形式处理好自身的情绪状态。由此,本研究提出以下假设。

H5a:未来工作自我清晰度在挑战性压力源与社会工作者职场焦虑间起负向调节作用。

H5b:未来工作自我清晰度在阻碍性压力源与社会工作者职场焦虑间起负向调节作用。

综上所述,本研究进一步认为,对未来工作自我清晰度不同的个体而言,挑战性—阻碍性压力源经由职场焦虑影响其离职意愿的作用存在差异,因此需要构建模型来检验未来工作自我清晰度对职场焦虑在压力源与离职意愿关系路径中的调节作用。由此,本研究提出以下假设。

H6a:未来工作自我清晰度负向调节职场焦虑在挑战性压力源和离职意愿之间的中介效应。

H6b:未来工作自我清晰度负向调节职场焦虑在阻碍性压力源和离职意愿之间的中介效应。

综上所述,本文的理论模型如图1所示。

|

图 1 挑战性—阻碍性压力源对离职意愿作用机制的理论模型 |

(一)研究样本和数据收集

本研究采用问卷调查法,以社会工作者为研究对象,主要通过行业协会获取抽样框资源并开展整体抽样设计。课题组于2024年7月至8月通过社会工作协会开展培训、机构交流、项目评估等途径,借助专业调查辅助平台发放电子问卷。调研样本主要来自上海、山东、江苏、浙江等十多个省市。在开展调查前,课题组在问卷提示语中明确告知受访者本次调查仅用于学术研究,并承诺对其填写的信息进行匿名处理并严格保密,从而减轻受访者的顾虑情绪。此外,为了进一步鼓励受访者认真作答以保证问卷的质量与回收率,同时制定了相应的经济报酬回馈机制。考虑到量表均为社会工作者自我评价,可能存在同源偏差问题,因此,本研究数据收集工作分为两阶段进行,且间隔时间为两周。

在第一阶段,笔者向受访者发放了问卷,主要收集挑战性压力源和阻碍性压力源的数据,同时还收集了受访者的性别、年龄、受教育程度、工作年限等基本信息,并对每一位受访者进行编号。本研究发放

(二)变量测量

1.自变量

挑战性压力源和阻碍性压力源为自变量。挑战性压力源是指能够激活个体成就动机和促进技能习得,进而对职业生涯发展产生积极影响的压力源;阻碍性压力源是指由于资源损耗与目标干扰对个体职业发展产生消极影响的压力源。挑战性压力源包括6个题项,分别为“我实际承担的工作任务量和复杂程度”“我完成工作任务所需的时间资源总量”“特定时间内须完成的工作量”“我在工作时感受到的时间压力程度”“我所担负的工作职责的大小”“我的职位包含的职责范围”。阻碍性压力源包括5个题项,分别为“单位更倾向于资源导向而非绩效导向”“我对自身的工作目标不够清晰”“工作流程存在较高的行政负担”“我的工作稳定性存在不确定性”“我的职业生涯发展似乎处于停滞不前的状态”。这些问题来源于Cavanaugh等人编制的量表[3],具有较高的可信度和代表性。量表采用李克特5级计分,即1=“无压力”,2=“微小压力”,3=“中等压力”,4=“较大压力”,5=“极大压力”,得分越高表示压力越大。在本研究中,挑战性压力量表的Cronbach’s α值为0.868,阻碍性压力量表的Cronbach’s α值为0.871。

2.因变量

离职意愿为因变量,指员工在心理上产生离开当前工作岗位的意愿或打算,是预测员工产生实际离职行为的前兆变量。离职意愿包括5个题项,分别为“我常常想辞去目前的工作”“对于目前的工作我非常讨厌,想换个工作”“在不久的将来,我将离开这家单位”“我不打算长期待在这家单位”“我会寻找其他工作机会”。这些问题来源于Mobley等人开发的量表[36],具有较高的可信度和代表性。量表采用李克特5级计分,即1=“非常不认同”,2=“不认同”,3=“中立”,4=“比较认同”,5=“非常认同”,得分越高表示个体拥有越强的离职意愿。在本研究中,离职意愿量表的 Cronbach’s α值为0.865。

3.中介变量

职场焦虑为中介变量,指员工在面对与工作相关的任务或是对职业发展的不确定性所表现出的担心、忧虑紧张的感觉,是员工面对压力的一种反应。职场焦虑包括8个题项,分别为“我对工作表现不佳的想法感到不知所措”“我担心自身绩效低于其他同事”“我担忧不能完成绩效目标”“我担心绩效评价太低”“我经常因为不能在规定时间内完成工作任务而感到焦虑”“我担心别人质疑我是否能够胜任这份工作”“我担心自己无法成功应对工作要求”“即使尽力而为,我仍然担心业绩不够好”。这些问题来源于黄亚夫等人翻译和修订的职场焦虑量表[37],通过了检验并具有良好的信效度。量表采用李克特5级计分,即1=“非常不同意”,2=“不同意”,3=“中立”,4=“同意”,5=“非常同意”,得分越高表示职场焦虑越高。在本研究中,职场焦虑量表的 Cronbach’s α值为0.871。

4.调节变量

未来工作自我清晰度为调节变量,是指个体对未来工作自我的清晰而易于想象的图景呈现程度。未来工作自我清晰度包括5个题项,分别为“我能轻松地在脑海中描绘出我的未来”“我对未来的想象十分具体”“我可以很容易地想象到自己在未来工作中的样子”“我对未来职业发展的目标和自我定位有清晰的认知”“我对自己理想的职业发展方向有着清晰的蓝图”。这些问题来源于Strauss等人开发的未来工作自我清晰度量表[29],具有较高的可信度和代表性。量表采用李克特5级计分,即1=“非常不同意”,2=“不同意”,3=“中立”,4=“同意”,5=“非常同意”,得分越高表示个体拥有越高的未来工作自我清晰度。在本研究中,未来工作自我清晰度量表的 Cronbach’s α值为0.824。

5.控制变量

结合研究问题和相关文献,本研究选取的控制变量主要为人口统计学变量,具体包括性别、年龄、受教育程度和从业年限。将性别赋值为1=“男性”,2=“女性”;将受教育程度重新编码,赋值为1=“大专及以下”,2=“本科”,3=“硕士研究生”,4=“博士研究生”;将从业年限重新编码成年限段,赋值为1=“1年以内”,2=“1—3年”,3=“4—6年”,4=“7—10年”,5=“10年以上”。

四、数据分析和假设检验(一)共同方法偏差检验

由于挑战性—阻碍性压力源、职场焦虑、未来工作自我清晰度与离职意愿均由受访者自我报告,各变量数据来源于同一个问卷被试者,可能会出现同源偏差的问题。为排除共同方法偏差对研究结果的影响,本研究首先通过Harman单因素检验法,将研究变量的所有题项整合成一个变量进行因子分析。结果显示,未经旋转的因子最大方差解释率为30.075%,未超过40%,说明本研究未发现存在严重的共同方法偏差问题。

(二)验证性因子分析

采用Mplus8.3软件对挑战性压力源、阻碍性压力源、职场焦虑、未来工作自我清晰度、离职意愿进行验证性因子分析。结果表明(见表1),五因子模型的拟合程度最高,且显著优于其他模型(χ2=674.918,df=289,CFI=0.915,TLI=0.904,RMSEA=0.060),说明该模型具有良好的区分效度。

| 表 1 验证性因子分析结果 |

(三)描述性统计及相关分析

采用SPSS27.0对各核心变量进行描述性统计及相关性分析,结果如表2所示。挑战性压力源分别与职场焦虑(r=0.438,p<0.01)和离职意愿(r=0.256,p<0.01)呈显著正相关关系。阻碍性压力源分别与职场焦虑(r=0.424,p<0.01)和离职意愿(r=0.318,p<0.01)呈显著正相关关系。职场焦虑与离职意愿呈显著正相关关系(r=0.447,p<0.01)。此外,未来工作自我清晰度对职场焦虑具有显著负向影响(r=−0.230,p<0.01)。以上分析结果为下文的假设检验奠定了基础。

| 表 2 各主要变量的均值、标准差和相关关系 |

(四)假设检验

1. 主效应检验

采用SPSS27.0软件对数据进行层次回归来检验假设,结果如表3所示。由表3的模型5可知,挑战性压力源和阻碍性压力源均对离职意愿存在显著正向影响(b=0.112,p<0.05;b=0.221,p<0.001),据此,研究假设H1a未得到验证,H1b得到验证。在控制人口学变量和两个自变量后,将中介变量职场焦虑放入回归模型中,结果如表3的模型7所示,职场焦虑显著正向影响离职意愿(b=0.342,p<0.001),故研究假设H3得到支持。由模型2可知,挑战性压力源和阻碍性压力源均对职场焦虑具有显著正向影响(b=0.290,p<0.001;b=0.246,p<0.001),故研究假设H2a、H2b均得到验证。

| 表 3 层次回归结果 |

2. 职场焦虑的中介效应检验

如表3所示,将离职意愿作为因变量,引入控制变量(模型4),在模型4的基础上引入挑战性压力源和阻碍性压力源(模型5),此时挑战性压力源和阻碍性压力源均对离职意愿影响显著;在模型4的基础上引入职场焦虑(模型6),此时职场焦虑对离职意愿具有显著正向影响,研究假设H3得到验证。在模型5的基础上,将中介变量职场焦虑置入回归模型(模型7),此时挑战性压力源对离职意愿的影响不再显著,而阻碍性压力源仍然对离职意愿影响显著。这说明职场焦虑在挑战性压力源对离职意愿的影响过程中起到完全中介作用,也就是说当考虑到职场焦虑时,挑战性压力源对离职意愿的直接效应不再显著,挑战性压力源对离职意愿的总效应完全通过职场焦虑来实现;职场焦虑在阻碍性压力源和离职意愿间发挥部分中介作用,即阻碍性压力源对离职意愿的影响只有一部分通过职场焦虑来实现,而另一部分仍然通过直接效应来实现。由此,研究假设H4a和H4b得到初步验证。为了进一步验证职场焦虑的中介效应,继续采用SPSS27.0软件中的Process程序进行Bootstrap检验,在重复抽样

| 表 4 职场焦虑中介效应的Bootstrap检验 |

3. 未来工作自我清晰度的调节作用

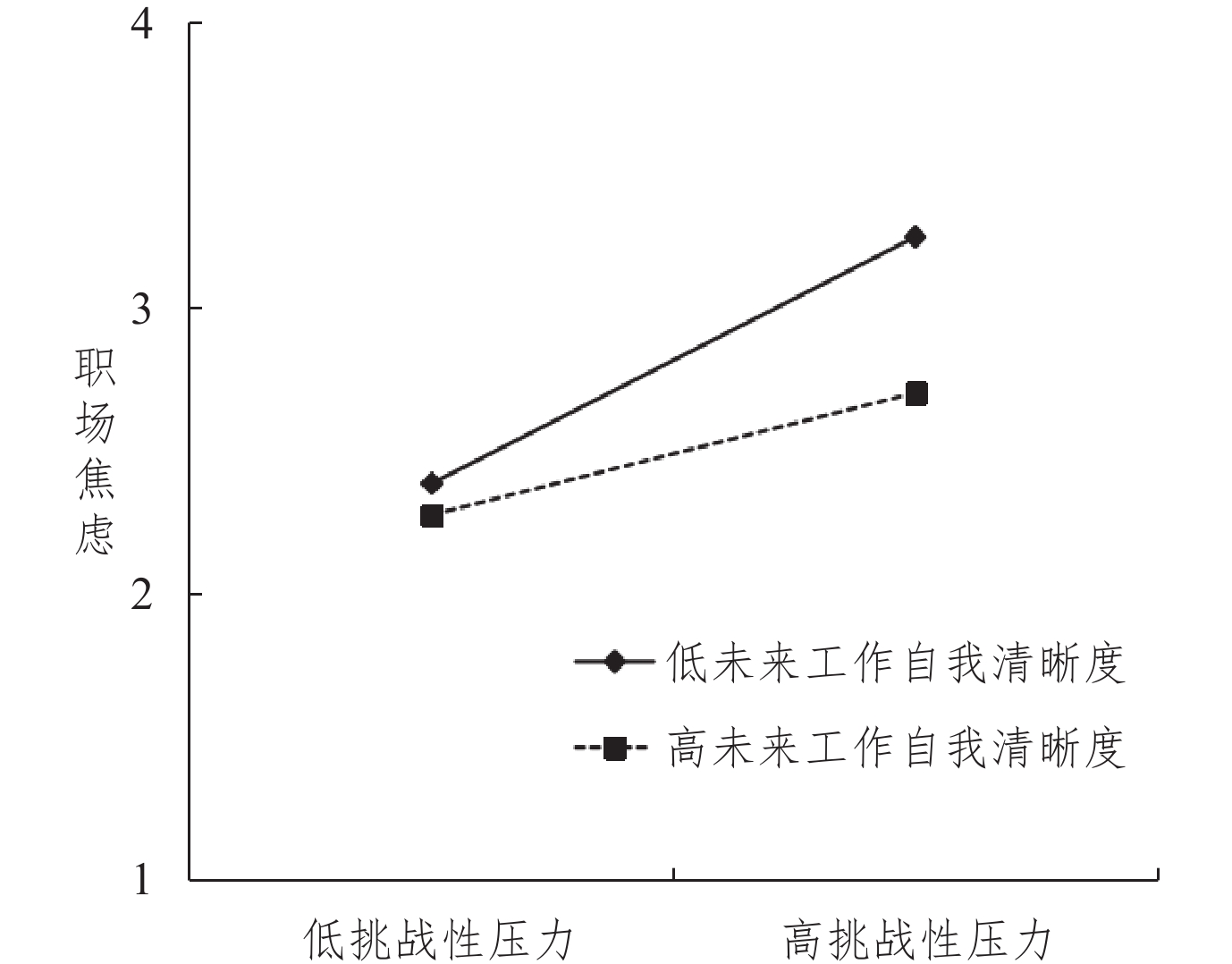

如表3所示,将职场焦虑作为因变量,在控制人口学变量与两个压力源后,将调节变量和两个交互项放入回归模型(模型3)。结果显示,未来工作自我清晰度对职场焦虑具有显著的负向影响(b=−0.161,p<0.001)。挑战性压力源和未来工作自我清晰度的交互项与职场焦虑具有显著负相关关系(b=−0.227,p<0.05)。这说明未来工作自我清晰度负向调节挑战性压力源与职场焦虑间的关系,即当员工未来工作自我清晰度越高时,挑战性压力源对职场焦虑的正向作用越弱,因此研究假设H5a得到支持。阻碍性压力源和未来工作自我清晰度的交互项对职场焦虑的正向影响不显著(b=0.084,p>0.05)。这说明未来工作自我清晰度在阻碍性压力源和职场焦虑之间的调节效应不显著,即使员工的未来工作自我清晰度很高,也不会削弱阻碍性压力源对职场焦虑的正向作用,因此研究假设H5b未得到支持。为了更加形象地反映未来工作自我清晰度在挑战性压力源与职场焦虑关系间所起的调节作用,本研究绘制了图2,以观测斜率变化。由图2可知,无论未来工作自我清晰度高还是低,挑战性压力源对职场焦虑都有显著正向影响,但未来工作自我清晰度越低,挑战性压力源对职场焦虑的正向影响作用越强,研究假设H5a进一步得到验证。

|

图 2 未来工作自我清晰度的调节作用 |

4. 被调节的中介效应检验

为进一步验证被调节的中介效应,本研究采用Process程序并选择模型7进行检验,在重复抽样

| 表 5 有调节的中介效应检验 |

(一)研究结论

本研究结合认知交互理论与资源保存理论,深入探讨了挑战性—阻碍性压力源对社会工作者离职意愿的作用机制,并考察了职场焦虑和未来工作自我清晰度在其中的作用。

首先,挑战性压力源与阻碍性压力源均会引发社会工作者的职场焦虑,职场焦虑在挑战性—阻碍性压力源与离职意愿之间的中介效应均呈现显著正相关关系。其中,职场焦虑在挑战性压力源与离职意愿之间发挥完全中介作用,在阻碍性压力源与离职意愿之间发挥部分中介作用。原因可能是两者之间存在本质差异,尽管均会造成员工心理焦虑,但挑战性压力源通常被个体视为积极的、可克服的压力源,具有正向激励性、可控性和潜在成长性等特点,能够激发个体动力、促进成长和提升绩效,其负面影响(如焦虑)主要是源于对“能否胜任工作”的担忧,而非压力源本身的性质。虽然短期内挑战性压力源会给员工带来一定程度的紧张感,但如果克服便会获得正向收益,因此不会直接使员工出现离职意愿。阻碍性压力源通常被视为消极的、难以克服的压力源,是来自外界的不可控压力,既会直接导致员工产生离职意愿,也会通过资源消耗、情感焦虑增加其离职意愿。

其次,无论是挑战性压力源还是阻碍性压力源,均显著正向影响社会工作者的离职意愿。一方面,这一结论验证了资源保存理论关于资源损耗路径的经典假设,同时支持了学界有关该类压力源具有消极作用的共识。另一方面,挑战性压力源与离职意愿之间同样呈现显著正相关关系,这一发现与本研究初始假设相悖。就压力本质属性而言,挑战性压力源仍属于工作压力范畴,不仅会消耗个体资源,导致员工身心疲惫,而且当挑战性压力源突破个体承受临界值时,其性质可能会转化为阻碍性压力源。[38]在本研究中,社会工作者作为高情感劳动群体,工作特性导致其长期面临时间压力与角色压力。基于资源保存理论的损失螺旋机制,社会工作者在初期体验到“资源获得”这一短暂积极效应后,便会随着边际收益递减逐渐过渡到“资源损耗”阶段。挑战性压力源的消极效应由此占据主导地位,进而与社会工作者离职意愿呈现显著正相关关系。这一发现揭示了在传统社会工作向“大社会工作”转型的过程中,社会工作者所面临的压力现状。

最后,未来工作自我清晰度能够显著调节挑战性压力源与职场焦虑之间的关系,且在挑战性压力源经由职场焦虑影响社会工作者离职意愿这一中介路径中同样具有显著的调节作用;未来工作自我清晰度未能在阻碍性压力源与职场焦虑之间发挥调节作用,同时对阻碍性压力源经由职场焦虑而影响社会工作者离职意愿这一中介路径的调节作用也不显著。这与先前的理论预期一致,也验证了杨刚等人的结论。[39]未来工作自我清晰度是一种可提升与发展自我的动机性资源[27],未来工作自我清晰度高的从业者可以通过“专注当下”这一自我调节策略来促进工作投入与提升工作效率,以此获得成就感,进而抑制职场焦虑的产生;但组织资源约束、职业污名化与歧视等外在结构性压力具有显著的不可控性,凭借个体主观能动性难以调节和规避这些障碍,导致社会工作者在工作中难以逃脱阻碍性压力源的影响。

(二)理论贡献

本研究的贡献主要有三点。第一,既往多数研究表明挑战性压力源作为一种积极的压力源,对工作倦怠、情绪衰竭等产生负向影响[40],但本研究发现挑战性压力源也能够正向影响社会工作者的离职意愿,为挑战性压力源的结果变量提供了新的理论视角和实证依据,同时验证了Abbas等学者的观点。[41]第二,本研究将员工的工作情绪(职场焦虑)引入工作压力源与离职意愿之间的作用机制中,探讨了职场焦虑在挑战性—阻碍性压力源与离职意愿之间的中介效应。挑战性—阻碍性压力源通过影响社会工作者的情绪来作用于个体对威胁的感知,进而影响其后续的态度和行为,这为工作压力源与离职意愿的有关研究提供了一个新的视角,丰富了挑战性—阻碍性压力源作用过程的理论研究。第三,揭示了未来工作自我清晰度在挑战性—阻碍性压力源影响离职意愿过程中的调节作用,拓宽了工作压力影响员工心理和行为表现的边界。为组织行为领域研究未来工作自我清晰度对员工工作情绪和行为表现的影响开辟了新的研究路径。未来工作自我清晰度是能够促进个体发展和自我提升的内在驱动力,对帮助社会工作者管理消极情绪、应对工作压力的潜在价值还有待深入探讨。

(三)管理启示

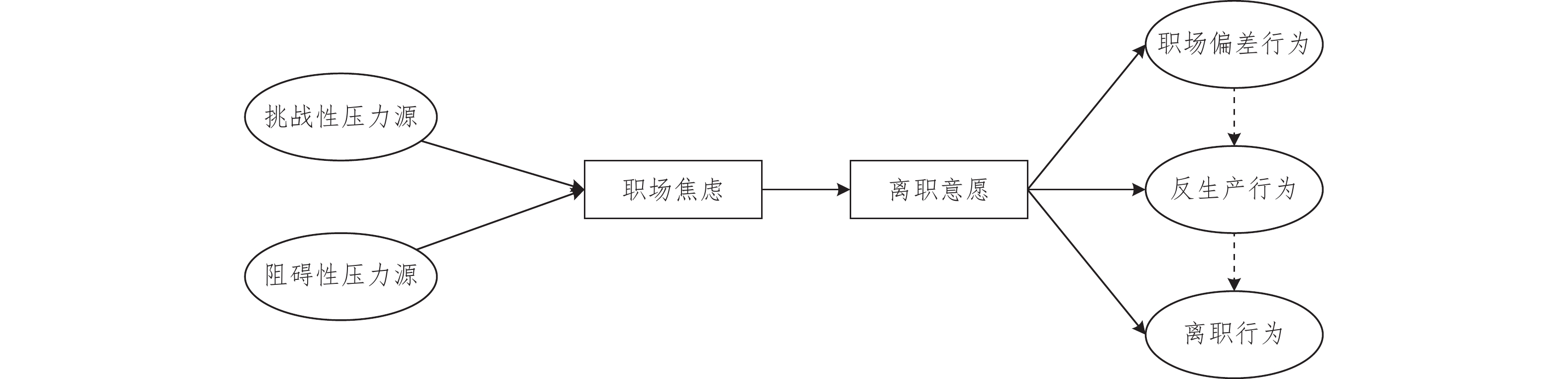

根据计划行为理论,个体的行为意愿能够有效预测其实际行为的发生,遵循“意愿→行为”的研究范式。[42]本研究发现,工作压力增大能够引发社会工作者的焦虑情绪,进而增强其离职意愿,而离职意愿作为行为意向的核心表征,会通过以下递进路径最终导致实际离职行为。第一,短期应对行为。当社会工作者因为职场中受到的压力而产生离职意愿但尚未采取行动时,可能会通过消极怠工、推卸责任等职场偏差行为来舒缓其心理压力。[43]这类行为通常是个体对环境不满的被动反应,但尚未对组织造成严重损害。第二,长期升级行为。如果社会工作者所承受的压力长期未得到有效缓解,便会进一步激发负面情绪,导致其产生蓄意拖延、破坏团队协作和泄露机构机密等更为严重的反生产行为。[44]此时,社会工作者的职业认同感降至冰点,离职意愿愈发强烈。第三,最终行为转化。当社会工作者具备离职行为的执行能力(获得替代性工作机会),且得到重要的社会支持(家人或同事的认同)时,其离职意愿会得到显著提高并最终转化为实际离职行为。[45]压力源传导机制见图3。因此,本研究对管理者提出四点管理启示。

|

图 3 压力源传导机制 |

第一,充分认识挑战性压力源的“双面性”。社工机构要妥善管理好社会工作者的挑战性压力源,在维持挑战性压力源激励阈值的同时,避免其因长期高强度积累而转化成具有破坏性的负面压力源。如果缺乏系统化的压力干预,挑战性压力源可能会突破个体心理资源的调节能力,从而触发其消极作用。

第二,实施社会工作者压力类型化管理。社工机构要密切关注社会工作者的压力状况,辨别其所面对的压力源类型,进而采取差异化的管理和干预方式。对于挑战性压力源不足的社会工作者,机构可以通过工作再设计进行干预,例如适度地增加工作量以提升时间压力感,扩大工作职责范围,提高任务复杂性,激发社会工作者的专业创造力和探索动机,促进自我效能感的提升;对于长期暴露于高挑战性压力源工作环境中的社会工作者,机构可以采取减压策略,例如合理压缩工作量,缩小职责范围,减少行政负担,确保其将主要精力放在实践服务上。而面对消极属性的阻碍性压力源,机构可以优化组织的管理环境,如尽量减少工作中的行政性阻碍,简化行政流程,明晰岗位权责体系,培育和谐友善的组织文化。

第三,强化对社会工作者的情绪疏导和心理辅导。职场焦虑作为工作压力源导致社会工作者产生离职意愿的中间机制,阻断情绪资源的过度消耗通道可以有效干预这一传导路径。社会工作者因其职业特性长期暴露于高情感耗竭的风险中,机构应定期进行员工关怀并开展压力应对培训,帮助他们辨别压力源类型,提高应对负面情绪和职场压力的能力。同时,构建制度化的压力释放通道和完善专业心理咨询服务体系,防止职场焦虑情绪蔓延。

第四,增强社会工作者的未来工作自我清晰度思维。首先,社工机构在人才选拔过程中增加未来工作自我清晰度评估模块,提高未来工作自我清晰度较高人员的招聘比例;其次,在工作过程中通过可视化成长路径和榜样示范法来强化社会工作者的未来工作自我清晰度。

(四)研究局限与展望

第一,本研究样本数据主要来自于上海、山东、江苏、浙江等地,未能实现完全随机抽样,这可能使结论缺乏一定的普遍性。未来研究可以扩大调查范围,尽量实现随机抽样,并采取多种调查方法相结合的方式。第二,工作压力是动态变化的,本研究所收集的变量数据是调查对象在特定时间的主观感受,可能会随组织环境的变化而产生差异。未来研究可以进行追踪调查,在不同时间采集调查对象数据,进而探讨挑战性—阻碍性压力源与离职意愿之间的滞后效果。第三,本研究发现“未来工作自我清晰度”未能在阻碍性压力源与职场焦虑间发挥调节作用,这与预期理论假设存在偏差。究其原因,可能需要从压力源的异质性特征入手进行讨论。未来研究需进一步厘清不同类别压力源的作用边界,并深入探究未来工作自我清晰度在压力应对过程中的边界条件。

| [1] |

牛莉霞, 乔亚凡, 夏文德. 绩效压力对工作繁荣的“双刃剑”效应: 工作反刍和组织支持感的作用[J]. 中国人力资源开发, 2024(3): 21-34. |

| [2] |

李宗波, 李锐. 挑战性—阻碍性压力源研究述评[J]. 外国经济与管理, 2013(5): 40-49,59. |

| [3] |

CAVANAUGH M A, BOSWELL W R, ROEHLING M V, et al. An empirical examination of self-reported workstress among U. S. managers[J]. Journal of applied psychology, 2000, 85(1): 65-74. DOI:10.1037/0021-9010.85.1.65 |

| [4] |

胡高强. 社会工作者工作支持、职业认同与工作情绪[J]. 调研世界, 2021(4): 41-47. |

| [5] |

李正东. 社会工作从业人员职业认同及其影响因素研究[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2018(2): 66-76. |

| [6] |

LEPINE M A, ZHANG Y W, CRAWFORD E R, et al. Turning their pain to gain: charismatic leader influence on follower stress appraisal and job performance[J]. Academy of management journal, 2016, 59(3): 1036-1059. DOI:10.5465/amj.2013.0778 |

| [7] |

SHANTZ A, AREVSHATIAN L, ALFES K, et al. The effect of HRM attributions on emotional exhaustion and the mediating roles of job involvement and work overload[J]. Human resource management journal, 2016, 26(2): 172-191. DOI:10.1111/1748-8583.12096 |

| [8] |

丁照军, 王富强, 张玲玲. 挑战性—阻碍性压力源对隐性知识共享意愿影响的实证研究[J]. 图书情报工作, 2023(19): 92-110. |

| [9] |

廖化化, 颜爱民. 情绪劳动与工作倦怠——一个来自酒店业的体验样本研究[J]. 南开管理评论, 2016(4): 147-158. |

| [10] |

王鉴忠, 李琦, 宋君卿, 等. 积极组织行为学视角下辱虐管理与员工乐观解释风格对离职倾向的影响研究[J]. 管理学报, 2020(5): 688-696. |

| [11] |

陈浩, 黄乔茵, 舒小悦, 等. 绩效压力下的职场孤独感缓解机制研究——一个有调节的中介模型[J]. 中国人事科学, 2024(8): 61-74. |

| [12] |

SELYE H. The stress of life[M]. New York: McGraw-Hill, 1978: 137.

|

| [13] |

KHLIEFAT A, CHEN H. The impact of the challenge and hindrance stress on hotel employees interpersonal citizenship behaviors: psychological capital as a moderator[J]. International journal of hospitality management, 2021. |

| [14] |

许涛, 范亚冰, 姚昊. 挑战性—阻碍性压力对教师创新工作行为的影响效应与机制[J]. 现代教育论丛, 2024(5): 82-93. DOI:10.3969/j.issn.2095-6762.2024.05.011 |

| [15] |

任磊, 刘燕. 挑战性—阻碍性压力源对员工主动变革行为的影响机理[J]. 企业经济, 2022(8): 101-111. |

| [16] |

刘芳, 姜冬梅. 工作压力对企业会计人员离职倾向的影响研究——以员工被信任感为调节变量[J]. 内蒙古科技与经济, 2018(24): 27-28, 31. |

| [17] |

李宗波, 彭翠. 挑战性—阻碍性压力对工作满意度、情绪衰竭的差异性影响——上下属关系的调节作用[J]. 软科学, 2014(3): 82-86. |

| [18] |

李正东, 郭森森. 工作压力何以影响员工的离职倾向?——自我效能感的视角[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2021(2): 69-85. |

| [19] |

李正东, 王津. 职场焦虑研究的知识谱系、理论框架与未来展望[J/OL]. 河南科技大学学报(社会科学版). [2025-06-29]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/41.1356.C.20250530.0940.002.html. 李正东, 王津. 职场焦虑研究的知识谱系、理论框架与未来展望[J/OL]. 河南科技大学学报(社会科学版). [2025-06-29]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/41.1356.C.20250530.0940.002.html. |

| [20] |

CHENG B H, MCCARTHY J M. Understanding the dark and bright sides of anxiety: a theory of workplace anxiety[J]. Journal of applied psychology, 2018, 103(5): 537-560. DOI:10.1037/apl0000266 |

| [21] |

FEENEY J R, MCCARTHY J M, GOFFIN R J. Applicant anxiety: examining the sex-linked anxiety coping theory in job interview contexts[J]. International journal of selection and assessment, 2015, 23(3): 295-305. DOI:10.1111/ijsa.12115 |

| [22] |

LIU C E, YU S, CHEN Y, et al. Supervision incivility and employee psychological safety in the workplace[J]. International journal of environmental research and public health, 2020, 17(3): 840. DOI:10.3390/ijerph17030840 |

| [23] |

李志成, 王震, 祝振兵, 等. 基于情绪认知评价的员工绩效压力对亲组织非伦理行为的影响研究[J]. 管理学报, 2018(3): 358-365. DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2018.03.006 |

| [24] |

HOBFOLL S E. The influence of culture, community, and the nested-self in the stress process: advancingconservation of resources theory[J]. Applied psychology, 2001, 50(3): 337-421. DOI:10.1111/1464-0597.00062 |

| [25] |

张亚军, 肖小虹. 挑战性—阻碍性压力对员工创造力的影响研究[J]. 科研管理, 2016(6): 10-18. |

| [26] |

周霞, 王亚丹. 强制性公民行为对知识型员工离职倾向的影响研究: 一个有调节的中介模型[J]. 科技管理研究, 2018(5): 159-165. |

| [27] |

徐洋洋, 林新奇, 习怡衡. 孤独的员工何时会更投入: 未来工作自我清晰度和变革型领导的干预效应研究[J]. 南开管理评论, 2019(5): 79-89. |

| [28] |

焦昕婷, 赵慧军, 门贺. 多任务处理一定会导致拖延吗? —基于调节焦点理论的视角[J]. 经济与管理研究, 2024(6): 131-144. |

| [29] |

STRAUSS K, GRIFFIN M A, PARKER S K. Future work selves: how salient hoped-for identities motivate proactive career behaviors[J]. Journal of applied psychology, 2012, 97(3): 580-598. DOI:10.1037/a0026423 |

| [30] |

张敏, 叶茂林, 彭坚, 等. 未来工作自我: 概念、测量及其相关研究[J]. 心理科学进展, 2016(5): 794-803. |

| [31] |

张昊民, 徐书会, 马君. 打工人还是追梦人? 自我验证视角下工作意义对员工主动性行为的影响研究[J]. 商业经济与管理, 2021(1): 37-47. |

| [32] |

LIN W, WANG L, BAMBERGER P A, et al. Leading future orientations for current effectiveness: the role of engagement and supervisor coaching in linking future work self salience to job performance[J]. Journal of vocational behavior, 2016, 92(2): 145-156. |

| [33] |

ARIF M, SINDHU M, UROOJ S F, et al. Impact of abusive supervision on turnover intention through future work self-salience and organization-based self-esteem[J]. International journal of organizational leadership, 2017, 6(4): 481-490. DOI:10.33844/ijol.2017.60260 |

| [34] |

HALBESLEBEN J R, WHEELER A R. I owe you one: coworker reciprocity as a moderator of the day-level exhaustion-performance relationship[J]. Journal of organizational behavior, 2011, 32(4): 608-626.

|

| [35] |

BOWLER W M, PAUL J B, HALBESLEBEN J R. LMX and attributions of organizational citizenship behavior motives: when is citizenship perceived as brownnosing?[J]. Journal of business and psychology, 2019, 34(2): 139-152. DOI:10.1007/s10869-017-9526-5 |

| [36] |

MOBLEY W H. Intermediate linkages in relationship between job satisfaction and employee turnover[J]. Journalof applied psychology, 1977, 62(2): 237-240. DOI:10.1037/0021-9010.62.2.237 |

| [37] |

黄亚夫, 王慧, 曾小叶, 等. 职场焦虑量表中文版测评员工的效度和信度[J]. 中国心理卫生杂志, 2022(8): 719-723. DOI:10.3969/j.issn.1000-6729.2022.08.015 |

| [38] |

TUCKEY M R, BEN J S, CAROLYN M B, et al. Hindrances are not threats: advancing the multidimensionality of work stress[J]. Journal of occupational health psychology, 2015, 20(2): 131-147. DOI:10.1037/a0038280 |

| [39] |

杨刚, 高梦竹, 纪谱华, 等. 挑战性—阻碍性压力源是否导致员工知识隐藏? ——情绪耗竭与正念思维的作用[J]. 软科学, 2021(9): 68-74, 87. |

| [40] |

庞晓华, 栗继祖, 徐丽丽, 等. 新生代矿工挑战性—阻碍性压力对工作倦怠的影响——基于组织公平感与心理弹性的作用机制[J]. 中国安全生产科学技术, 2023(10): 93-99. |

| [41] |

ABBAS M, RAJA U. Challenge-hindrance stressors and job outcomes: the moderating role of conscientiousness[J]. Journal of business and psychology, 2019, 34(2): 189-201. DOI:10.1007/s10869-018-9535-z |

| [42] |

AJZEN I. The theory of planned behavior[J]. Organizational behavior and human decision processes, 1991, 50(2): 179-211. DOI:10.1016/0749-5978(91)90020-T |

| [43] |

唐贵瑶, 胡冬青, 吴隆增, 等. 辱虐管理对员工人际偏差行为的影响及其作用机制研究[J]. 管理学报, 2014(12): 1782-1789. DOI:10.3969/j.issn.1672-884x.2014.12.008 |

| [44] |

HASTINGS, STEPHANIE E, et al. The Structure of counterproductive work behavior: a review, a structural meta-analysis, and a primary study[J]. Journal of management, 2016, 42(1): 203-233. DOI:10.1177/0149206313503019 |

| [45] |

HOM P W, LEE T W, SHAW J D, et al. One hundred years of employee turnover theory and research[J]. Journal of applied psychology, 2017, 102(3): 530-545. DOI:10.1037/apl0000103 |

2025, Vol. 25

2025, Vol. 25