协同治理理论在分析社会治理问题、指导社会治理实践方面得到政府和社会的普遍关注与广泛应用,用来解决政府、企业、非政府组织等多部门协同合作问题。该理论强调多元主体在社会治理过程中的良性互动与协作,进而提升社会治理效能。2020年以来,社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源(即“五社”)通力协作形成了社会关爱服务体系,“五社联动”机制从此被广泛运用于基层治理之中。2021年4月,中共中央、国务院印发的《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》,标志着培育扶持基层公益性、服务性、互助性社会组织,发展社会工作事业走向系统化、制度化,将“五社联动”机制上升到国家政策层面,进一步推动了“五社联动”机制在各地的实践与探索。[1]这一表述回应了2020年10月民政部提出的要在“十四五”期间实现乡镇(街道)社工站全覆盖的目标。[2]通过加快推进乡镇(街道)社工站(以下简称为社工站)建设与“五社联动”机制发展,激发多元主体参与、合作共治,构建民生保障的服务体系和有序参与的自治体系,创新基层社会治理。社工站作为基层治理多元主体的参与平台,如何建设完善的治理体系和路径机制是亟待解决的问题。[3]目前,全国各地开展了不同程度的“五社联动”机制实践,探讨社会工作行动在其中的作用与模式。一方面,作为新生事物,“五社联动”机制在参与主体、资源整合与要素构建方面具有一定的优势,需要主体间协同发展。另一方面,由于“五社联动”机制处于初步发展阶段,相关理论研究较为缺乏,各地只能根据自身的经验、方法和现有资源来构建,容易出现理念冲突、整合方式困难、主体联动不足等问题。因此,本文立足于“五社联动”机制的建立与完善过程,致力于探究“五社联动”机制发展的一般规律是什么,包括哪些协同发展阶段,各阶段的任务和特点是怎样的?“五社联动”要素各主体在不同发展阶段中的作用是什么,其相互之间的协同机制又是如何体现的?其优化路径是什么?为回答以上问题,本文拟以协同治理理论为视角,基于对浙江省社工站的实地调研,探讨“五社联动”机制协同治理的实践过程,探索其优化路径。

二、“五社联动”机制与协同治理理论的耦合性分析(一)“五社联动”机制

“五社联动”机制是以实践为先行而提出的。从“三社联动”到“五社联动”不仅是一个数量的变化,更是治理逻辑的深层次变革。[4]2021年4月,国务院印发的《关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》提出,完善社会力量参与基层治理激励政策,发展公益慈善事业,创新社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源的联动机制。[1]此后,“五社联动”机制得到社会治理领域的高度重视,并被广泛应用于社区治理实践。“五社联动”机制是指以提升社区治理能力、建设“共治共建共享”的社区治理共同体为目标,坚持党建引领,社区居委会(村委会)发挥组织作用,以社区为平台、以社会工作者为支撑、以社区社会组织为载体、以社区志愿者为辅助、以社区慈善资源为补充的现代社区治理行动框架[5],需要依托一定主体才能发挥作用。而社工站是基层社会治理的新主体,由政府直接建立或支持建立,是以服务困弱群体、建构积极的社会关系体系、促进社会和谐为目标,且具有专业性的服务主体,在促进基层治理体系建设和治理能力现代化方面具有重要地位。[6]2021年4月,民政部办公厅《关于加快乡镇(街道)社工站建设的通知》提出,通过建立乡镇(街道)社工站,打通为民服务“最后一米”。 [7]在我国的治理情境中,社工站的出现进一步强化了国家在基层治理场域的存在性。[8]社工站承担协同角色,在党建引领下,通过发挥专业能力起到跨界整合的作用。[9]加快社工站专业化、高质量建设与发展,是现阶段社会工作专业回应基层治理现代化建设目标的理性选择。[10]因此,社工站作为开展社区服务的平台和载体,具有培育和发展社区社会组织和志愿服务组织、培养社会工作专业人才、整合社区资源、引导社会力量和公众参与基层社会治理等功能,具有提供应用场域、提高社区治理效能等作用,已逐渐成为“五社联动”机制实践社区治理创新的阵地。

从“五社联动”机制的构成来看,其既包括要素联动,也包括主体联动。其中,社区、社会工作者、社区社会组织、社区志愿者和社区慈善资源是要素资源,在社区场域下,各要素通过彼此联结达到整合发展。在一定程度上,“五社联动”机制与社会建设高度相关,通过多方协同联动开展服务项目,达到社会活力和社会秩序相统一的社会建设目标。[11]同时,社区、社会工作者和社会组织也是“五社联动”机制的主体,在要素发展的基础上协同联动,对要素资源进行开发利用。即以社会工作服务项目为载体,统筹发挥社会力量在社区治理中的协同作用,构建新型社区治理机制,促进社区发展。“五社联动”机制主体协同合作的前提是认同各主体的相对独立性,即对于不同主体的角色、任务、责任和利益等方面互相尊重,在平等协商基础上有效联结并促成共同行动。

近年来,不少地区在“五社联动”机制参与基层治理方面进行了一系列积极探索与创新实践,形成了不同特色的发展模式。第一,形成党建引领下的“五社联动”机制行动框架。吴高辉、文宇以浙江、湖南等地的实践为例,探索党的基层组织自治引领“五社联动”的卷联式培育实践机理及路径。[12]湖北省民政厅印发《关于创新“五社联动”机制 提升社区治理效能的意见》,强调创新“五社联动”机制,坚持党建引领,有效发挥社区“两委”(即社区共产党员支部委员会和居民自治委员会,以下使用简称)的组织协调作用。[13]重庆、成都、北京、上海、广州等地在推进“五社联动•家园助力站”社区基金助力基层社会治理项目实践中,探索创新党建引领“五社联动”机制行动框架,将“五社联动”机制纳入街道党工委、社区党委核心议程之中加以推进。[14]目前,“五社联动”机制参与基层治理已经取得一定程度的积极成效。第二,探究“五社联动”机制多元主体参与“时间银行”的有效模式和实践路径。[15]顾永红、刘宇在武汉市“五社联动”机制实践经验基础上,分析社区治理模式的逻辑和多中心互动手段,以解释行政吸纳公共养老服务的行动路径,实现政府购买社会工作服务的模式创新。[16]徐家良、成丽姣提出“服务激活社会”的“五社联动”机制驱动社会建设运行模式,强调多元社会力量对社会建设“秩序与活力”的激活。[11]第三,探索社会工作参与城乡社区治理逻辑。在实践机制方面,胡辉鹏等提出从社会资本视角营造社区关系,激发村庄内部资源动力,构建“五社联动”机制,促进乡村治理。[17]在行动方面,牛犁耘、秦永超提出专业社会工作在“五社联动”机制直接和间接实践中的两种行动策略,分别为服务治理型和支持建构型策略;[18]张晨、王霏通过个案研究提出社会组织在“五社联动”机制中社区治理的行动逻辑。[19]以社区为实践阵地,刘蕾、李德艳提出以项目化共生的“五社联动”机制,提升治理效能;[20]吕方聚焦于由“五社联动”机制构成“社区能力”建设的本土经验,强调社区能力建设;[21]卢瑾、郭光玉在昆明“五社联动”机制实践基础上,提出“组织—利益—行动” 三重维度的社区治理共同体建设。[22]

(二)协同治理理论

伴随社会公共事务主体的多元化发展趋势,为改革公共机构管理方式,提高整体效能,协同治理(Collaborative Governance)概念应运而生,由美国哈佛大学学者Donahue于2004年提出并使用。[23]协同治理是由一个或多个公共机构直接让非国家利益相关者参与集体决策的过程,它以共识为导向,制定或实施公共政策或管理公共事务[24],并以共同利益为基础确定统一目标,采用标准化、规范化的主体间互动方式,是一种“涉及联合活动、联合结构和共享资源”的正式活动[25],是包括组织和结构在内的正式“结构化安排”。[26]作为公共政策决策和管理的过程和结构,协同治理使人们建设性地跨越公共机构、各级政府或公共、私人领域的边界,以实现公共目标,目前被广泛应用于公共行政、冲突解决和环境管理等领域。[27]协同治理理论在欧盟、美国和澳大利亚等地应用更为普遍,主要用于多主体和跨政府协调管理干预[28],以及利益相关者进行合作时的权力分配。[29]此外,国外学者聚焦于协同治理机制研究,剖析协同治理运作过程中的构成要素、影响因素与机理。[30]该理论在西方已被广泛应用于政治学、经济学、管理学和社会学等诸多领域,成为一种重要而有益的分析框架和方法工具。

协同治理理论在国内的研究也获得长足发展,并在社区治理、公共服务等方面得到实践应用,强调政府与其他参与者通过加强主体融入、促成共同利益等方式推动协同治理。[31]面临新公共管理运动出现的弊端,学者们对协同治理的实践研究也逐渐展开。[32]第一,协同理论学理研究。欧黎明、朱秦强调信任关系和平台建构对社会协同治理的影响,提出要发挥信息互通和利益趋同媒介作用。[33]杨志军立足于多中心协同治理模式,提出其运用范畴即区域公共事务治理、行政执法等领域。[34]杨清华从协同治理与公民参与关系视角出发,倡导促进社会各系统在公民参与过程中的良性互动。[35]第二,社区治理机制实践与应用。文军、陈雪婧基于“结构—情境—主体”分析框架,对社区协同治理中的转译实践展开研究,探索优化社区行动者网络实践的策略。[36]李振锋、王翔君通过案例研究,阐释老旧小区改造中多元主体参与实践的协同机制和实际效果。[37]何雪松、崔晋宁通过对四个典型项目进行比较,基于情境合法性和协同治理建构分析框架,发现协同治理的强弱程度是影响治理效能的关键因素,并进一步探讨社会组织经由协同治理机制发挥治理效能的差异性。[38]第三,公共服务专业化运用。刘黎红、冯碧莹认为,多主体协同构筑福利场域是递送服务的重要前提,运用专业方法的服务递送机制能够在社区中递送有效、可及、专业的儿童福利服务。[39]任慧颖基于公共危机协同治理理论,强调打造以政府为主导的多主体协同格局,探索构建应急志愿服务的多主体—全过程联动模式。[40]第四,区域一体化协同治理。阚道远、杨宁在“区域党建一体化”概念基础上,构建“政党驱动跨域协同治理”分析模型,探索跨域协同治理的作用机制和实践框架。[41]徐梦周等采用社会网络分析法和QAP方法,对长三角城市群数字经济联系的空间结构及其影响因素进行分析,并提出推动长三角城市群数字经济发展协同治理优化的建议。[42]

(三)“五社联动”机制与协同治理理论的耦合性

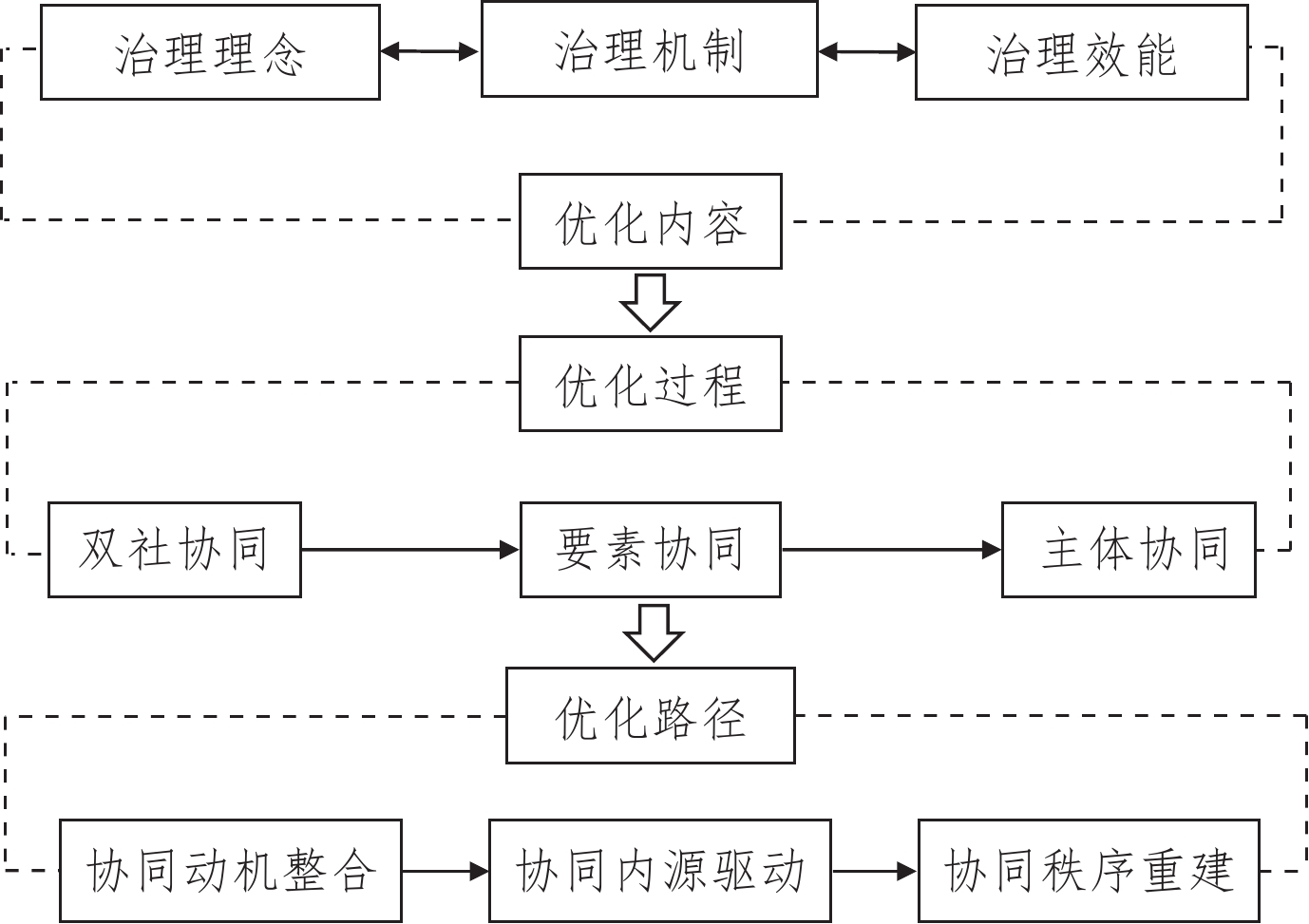

综上所述,协同治理不仅限于正式的、由国家发起的治理,以及政府和非政府利益相关者之间的参与,更加强调“多方治理”,即包括国家、私营部门、民间社会和社区之间的伙伴关系,以及多元主体联合治理。而“五社联动”则是一种广泛联动社会力量参与基层治理的社区治理机制,提供了要素框架、愿景、目标、行动策略参考以及可供借鉴的实践模式。[43]由此可见,“五社联动”机制与协同治理理论在促进公共服务、提升社会治理层面具有内涵一致性和耦合性,主要表现在治理理念、治理机制和治理效能三个方面(见图1)。

|

图 1 “五社联动”机制协同治理的理论分析框架 |

本文以浙江省社工站建设实践为例,于2024年采用观察法和访谈法搜集资料。首先,通过社工站相关项目来观察“五社联动”机制的运行现状,从项目发布、立项、实施和评估等阶段进行分析和考察,总结社工站建设经验。其次,对社工站进行走访和观察,做好回应研究问题的准备。在此过程中,笔者对社工站相关负责人进行深度访谈,了解“五社联动”机制运行的内容和方式、要素与资源构建、资金的来源保障、社会工作者的人员配置、行动主体协同关系以及在地化发展的困境和问题等。再次,笔者对社工站所在乡镇、社区的负责人、社会组织项目负责人、社会工作者、社区志愿者、慈善组织等相关工作人员进行开放式访谈,了解不同主体的联动现状。最后,笔者对社区居民进行非结构式访谈,收集服务对象的需求信息。在收集资料的基础上,采用编码方式整理访谈内容,从“五社联动”机制与协同治理理论的耦合性入手构建理论分析框架,以“五社联动”机制协同治理的实践过程为切入点,剖析其现实困境,从而探讨其优化路径。

(一)“五社联动”机制协同治理的实践过程

“五社联动”机制中的“五社”具有资源要素属性和联动主体属性,在社工站建设不同阶段呈现出属性差异。作为资源要素,“五社”在社工站早期起步和发展过程中发挥资源属性功能;作为联动主体,“五社”在社工站较为成熟阶段发挥主导和联动作用。

“五社联动”机制协同治理的重点是通过社区和社会工作者挖掘各项要素资源进行专业服务、优势赋能等实践行动,从强调某一要素的发展入手,逐步实现“五社”要素整体的系统发展,其表现为循序渐进的发展和完善过程。本文通过实地调研发现,“五社联动”机制协同治理的实践过程经历探索、发展与成熟三个阶段,体现为平台化、在地化和专业化发展的协同与联动模式(见表1)。在此过程中,社会工作者角色呈现差异性,“五社”要素功能、作用与界限逐渐清晰,主体间的联动关系日益紧密。

| 表 1 “五社联动”机制协同治理的实践过程 |

1.平台化:形成治理理念

在探索阶段,“五社联动”机制协同治理的实践过程着重于构建以社区“两委”、社会工作者为主导的“双社”协同综合服务型模式,建立并初步形成综合服务型基层社会治理平台。该模式强调社会工作者与各村落(社区)之间建立稳固良好的专业关系,并以党建工作的核心目标为导向,发挥引领作用。社工站作为关键的连接点,负责搭建政府、街道、社区与居民之间的桥梁,精确识别并满足居民需求,形成统一的治理理念。在此阶段,社区、社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源五大资源要素得以初步发展,开始探索建立协同合作关系,社区与社会工作者之间实现初步的联动和融合,旨在为社区治理和服务打下坚实基础,为“五社联动”机制协同治理的成熟发展奠定基石。

社会工作者在此阶段扮演专业引导者和资源链接者角色,协助社区“两委”发起平台化服务,加强街道党建工作对社工站的引领与指导,充分调动党员的先锋模范作用。同时,社会工作者参与促进社区内的资源要素发展,包括激发社区志愿者潜能、培育社会组织和挖掘社区资源,实现初步的协同联动效应。此外,社会工作者协助社工站构建以专业服务为核心的综合服务载体,提供全面的社区服务,满足居民的实际需求。在此阶段,协同治理的主要任务是确保“五社”要素资源的正确运行方向,统一联动主体协同目标,以实现共同行动。

(1)党建引领与社会治理创新相结合。首先,在地区发展模式下,以解决居民实际问题为着眼点,依托社区服务项目,以服务活动为核心,以党员为先锋力量,整合政府、企业、社会组织等多方力量,探索创新“党建引领+社会治理”社区服务模式,为社区居民提供多元化服务。其次,创新社区协商治理互助服务模式,构建由党员、居民骨干、楼道长组成的互助服务团队,以协商治理模式解决矛盾纠纷,鼓励社区居民通过自助或互助方式参与社区事务、解决社区问题,进而推动社区发展,化解社会治理热点、难点问题。

(2)党建资源联结与社区服务相融合。以社区党群服务中心为主阵地,成立社区党建联盟,加强联盟单位间的资源共享与协作,实现社区服务资源的有效链接,开展专业服务,增强居民获得感。通过链接市、区、街道及社区的党群红色资源,打造党员素质“加油站”,提升党员的党性修养和综合能力,进而提升党员为民服务的能力。

2.在地化:构建治理机制

在发展阶段,“五社联动”机制协同治理的实践过程体现为以特定要素为主导的特色发展型模式。在社会工作与社区服务融合互动的基础上,社工站通过联合社会组织、社会工作者、社区志愿者以及社会慈善资源等主体的资源形成协同合作力量,依据社区在地化资源发展优势,聚焦于挖掘社区志愿服务、社会组织服务和社会慈善服务中的一项或两项要素,实现资源长足发展,探索社区特色发展模式。第一,以优势资源为核心打造特色服务,联动社区、企业、基金会、医院、学校等在地化资源,提出适配于当地社区的“X位一体”社工站运营方案。第二,发挥综合平台功能,在常态化服务基础上,通过专业服务形成特色,推动基层社会治理。

在此阶段,社会工作者对其他资源主体赋权,并逐渐由主导者转变为促进者、协调者和使能者,利用专业知识对社区内外环境和要素特征进行全面、系统的评估与分析,挖掘优势要素资源并进一步建立联动资源关系,塑造社区个性化特色服务,满足社区居民的多样化需求。

(1)资源联结与合作。第一,社区资源开发与社会工作服务对接。一方面,以项目为依托,专业社会工作服务对接落地社区,在社区范围内进行走访,记录与盘点个人、社会环境、地理环境等社区系统资源,摸排社区周边商家资源,并绘制资源清单。另一方面,建立专业关系,进一步开发社区在地化资源,包括挖掘社区中的“能人”“乡贤”、培育社区社会组织等,为深入联动做准备。第二,社会工作协调联动与项目化服务拓展。社会工作者发挥中间人和协调者作用,有效匹配供需双方信息,调动辖区内相关资源及社会力量,统筹多部门协作。通过在地项目化运作方式,以项目带项目、项目带社会工作者、社会工作者带志愿者等方式,拓展专业服务的广度和深度。同时,以项目为切入点开展针对不同群体的专业服务,提炼服务长效机制模式和可推广的经验,最终形成以项目为中心的生态环境,提升社会公共效益。

(2)建立资源发展模式。在此阶段,根据社区志愿者、社会组织和社会慈善资源三种要素资源的优势特征,分别推进三种在地化资源发展模式。第一,社区志愿者组织化联动。对于居民志愿服务参与意识较强、志愿服务资源较为丰富的社区,社会工作者以社区志愿服务作为切入点,通过社区志愿者组织化输送服务,发挥中介与桥梁作用,构建“社会工作者+社区志愿者”联动框架。即以社区志愿服务协同其他要素资源,完善社区志愿服务管理体系;提升社区志愿者的服务能力,结合服务项目的特点,开展志愿者沟通技巧、应急救援等培训;对社区志愿者进行评估与激励,通过“志愿小时数”积累、慈善超市等形式实行积分兑换机制,提高社区志愿者的服务积极性,增强其责任感与归属感。第二,社会组织多样化培育。对于社会组织发展基础较好的社区,社会工作者通过开展服务活动为其增权赋能,提升社会组织参与社区治理的能力。发挥社会组织枢纽平台作用,在项目周期内为多家社区社会组织提供项目督导和评估等服务,规范社会组织运营管理,提供场地支持、能力建设、公益宣传等服务。同时,搭建社会组织孵化与成长平台,创新社会组织培育模式,以示范型社会组织为引领,挖掘和培育草根组织、备案组织等社会组织,带动其他社区社会组织共同发展,为社会治理创新搭建服务平台。第三,社会慈善资源扩张化融合。社会工作者通过与慈善组织合作来联合社会慈善资源,促进其他资源要素联动发展。充分发挥社会慈善资源的第三次分配作用,保障实现社区资源可持续发展。加强社区自我造血功能,融合辖区内各类生产生活发展要素,有效弥补社区治理资源不足。以募集社区发展公益金的方式,发挥社区基金的重要作用,拓宽资源渠道,强化资源优势。通过实行以资产为本的社区发展模式,联动社区资源、构建社区关系、培育自组织的方式融合多方力量,实现志愿服务队伍、爱心商家等多元主体共同参与、协同共治的局面,有效推动社会工作专业服务进一步发展。

3.专业化:提升治理成效

在成熟阶段,“五社联动”机制协同治理的实践过程转向更加注重提升治理效能的多元主体协同的服务整合型模式。社区要素资源已得到深入挖掘和全面发展,其功能日趋完善。在此阶段,“五社联动”机制已具有较为坚实的基础,多元主体之间的联动方式已基本形成并逐渐稳固。以“社区共同体”的整合视角为出发点,社会工作者致力于挖掘服务平台的深度发展空间,强化“五社联动”机制多元主体的协同联动。通过组织居民基层团体并培养其能力,引导居民参与基层民主协商,有效激发居民自我管理、自我服务和自我教育的积极性和主动性,培养其社区归属感与认同感,构建社区共同体,逐步形成多元主体联动的社区治理模式。

社会工作者在此阶段扮演监督者、管理者和协调者角色,确保多元主体之间的协同关系能够持续有效运作,同时致力于提升社区服务的专业性和科学性。此外,社会工作者还扮演倡导者角色,针对社会工作服务中出现的协同治理难题,向有关部门提出政策倡导,以提高服务质量与治理成效,构建较为完善的基层社会治理体系。在此阶段,社区治理发展到一个新高度,为实现可持续发展奠定了坚实基础,为社区治理和发展注入了新的活力。

(1)升级设施与团队。根据社区特色,因地制宜整合在地资源。一方面,完善硬件设施。优化个案室、小组室、多功能室等配套活动空间,以满足专业服务、日常活动和便民服务的需求。另一方面,提升软件能力。构建专业团队,引入高校、社会工作机构和社会组织的专业督导,联合志愿者团队,为社区治理建立人才库和资源库。通过专业培训和互助小组活动,提高社会工作者的专业素质。

(2)整合与统筹网络平台。一方面,构建有序参与、有效协商、精准实施的基层社会治理格局。将社会工作专业力量与社区网格进行综合统筹,充分运用社会资本调动与链接社区及周边资源,建立政府、社区、社会组织、商户、居民等不同主体之间的深度联结,推动要素资源的深层联动。建立非正式社会支持网络,增强资源的整合效用,形成可持续发展的社区治理生态圈,共同促进社区治理水平的提高。另一方面,在已有网格基础上成立社区社会工作室,完善社区需求评估服务、资源链接与整合、社区治理能力建设、社会组织培育等服务平台。发挥社会工作的专业优势,通过服务提供等方式,把居民的问题、需求融入社区整体关系网络,将社会工作专业化嵌入社区治理体系,打造社区共同体。

(3)建设专业人才队伍。社会工作专业人才是“五社联动”机制创新社区治理的关键力量与核心基础。社会工作者运用专业方法统合社区资源,提高社区居民服务质量,提升社区治理水平。一方面,增加社会工作者数量,扩大社会工作人才队伍规模。通过精准探测社会工作专业人才供给与动态需求并进行智能分析,制定供需双方岗位匹配方案,并逐渐完善人才队伍管理和人才激励机制。另一方面,强化社会工作人才的实务能力,提升专业服务质量。社会工作者通过系统学习专业政策、专业服务方法和技巧,并聚焦于解决服务对象的实际需求与问题,提升实务能力及社会治理能力,确保“五社联动”机制在专业化引领下实现可持续发展。

(二)“五社联动”机制协同治理的实践方式

在运行“五社联动”机制以后,社工站逐渐形成规范、有序的治理局面,其协同治理方式主要体现为纵向协同与横向协同。

1.纵向协同方式

从纵向来看,该方式表现为政府、街道、社区和社工站等多元主体之间的垂直协同。第一,理念与目标协同。虽然各主体都以居民服务为核心理念,但在具体目标上有所差别。政府作为决策层,其目标较为宏观,街道和社区的目标较为中观,社工站作为具体运行者,其目标需要具有可操作性,属于微观层面。因此,需要多元主体在不同层面加强协同。第二,沟通模式。在社工站的纵向联结中,各主体的角色和定位不同。政府作为引领者,承担发布社会服务项目和任务指标、监督和评价等职责,与社工站之间并无直接的沟通渠道。街道作为政府下设部门,起到承上启下的作用。既要承接上级部门下达的行政任务,又要统筹所辖社区完成各类任务指标。社工站作为基层治理新生主体,逐渐成为街道和社区落实具体任务的抓手与阵地,成为治理体系中不可或缺的重要环节。第三,放权与赋能。起初,社工站以街道任务指标为目标进行相关服务,而在实际服务过程中,社工站会根据居民的需求变动在一定程度上调整服务目标和内容。街道和社区的放权和赋能给予社工站更大的工作自由度。

2.横向协同方式

从横向来看,社区、社会工作者、社会组织、社区志愿者和社会慈善资源的横向协同依赖于要素资源的多方联动。横向协同体现为以社会工作者为枢纽的多维结构,社会工作者作为调动、协调资源的“联络人”与“经纪人”,在协同关系中发挥“穿针引线”的主导作用,是“五社联动”机制发挥作用的关键。第一,行政指标与居民需求平衡。社工站需要在完成行政指标和满足居民需求之间实现平衡,社会工作者联结多元主体进行协同,既要保证社区的行政任务得以完成,又要回应居民服务需求。第二,服务成本与成效匹配。为提升服务成效,社会工作者在运用社会组织、社区志愿者与社会慈善资源等要素的同时,不可避免地增加了人力、物力和沟通成本等,无形中增加了工作量。因此,在服务项目的实施中,其付出的成本和所得的社会效益需要匹配。第三,资源的调取与利用。涉及多方资源的利用时,需要社会工作者协同资源的供给和匹配,确保在服务过程中能够提高资源的使用率和利用率。

四、“五社联动”机制协同治理的现实困境:基于社工站的建设通过对浙江省社工站建设与运营现状的实地调研发现,目前“五社联动”机制尚处于探索与发展过程中,其协同治理实践仍存在一些问题和阻碍。

1.服务目标与过程存在矛盾

在“五社联动”机制协同治理的实践过程中,最终目标与服务过程容易出现矛盾,可能出现两种情况。一种是以指标为导向的服务,即为了达成指标和完成任务而服务,其以硬性指标为出发点,服务内容单一、僵化、呆板,服务成效表现为指标化的服务场次与人次,缺乏服务对象权能提升的成效体现。另一种是以居民需求为导向的服务,其出发点是居民本身的实际需求,因而目标设定具体且可操作性强,内容灵活且有弹性,服务形式多样化,服务成效评估多元化,但与上级部门设定的指标存在一定出入。上级部门设定指标的初衷是为了对服务严加把控,使其按照正确的方向实施,然而实际上,指标却在某种程度上成为对社工站的束缚。因此,纵向协同运行体系的完善需要以服务带动社会治理结构优化,进一步发挥协同治理功能。

2.要素资源开发与主体联动不足

这主要表现在“五社”要素资源缺乏充分挖掘,联动机制尚未健全,导致协同治理实施过程存在阻碍。第一,行动主体之间存在角色、责任和界限不清问题。项目服务的发布者、执行者、监督与评估者及受益者分别牵涉不同的行动主体,导致社区服务的最终责任主体很难认定,对于服务成效的反馈缺乏联动机制,服务成效的改善更是无从着手。同时,社会工作者和社区的融合基础薄弱,社会组织、社区志愿者和社会慈善资源的发展不足,行动主体之间缺乏充分互动,对已有资源缺乏持续维护和充分利用,难以实现资源整合和服务供需匹配,难以提供高质量的社区公共服务。第二,行动主体各部门的纵向联动缺乏自下而上的反馈机制,横向主体之间的互动关系和协作机制还不完善,仍停留在分散、碎片化的资源配置上。需要加强行动主体间的联动关系,建立系统的整合、组织、发动与管理平台。

3.协同发展能力受限

第一,缺乏统一规划与财政支持。“五社联动”机制下的社工站以政府购买服务的形式开展项目运行,而项目经费有限,影响多元主体协同治理的长期成效。第二,与湖南省“禾计划”和广东省“双百工程”相比,浙江省内各县区级和街道级的保障水平与人才发展状况不平衡,专业化程度不高。虽然社会组织要求社会工作者具有较高的专业素养,以提供较高质量的服务,但因为缺乏系统化的专业培训,其服务效率并不高。同时,在社会组织实行合同聘用制的环境下,社会工作者由于工作压力增大而导致工作积极性下降、流动性增加,产生人员短缺的后果。第三,居民作为多元协同主体中的重要组成部分,是社区志愿者的主要来源。然而,居民参与服务的积极性、主动性不高,缺乏社区自治理念,导致社区发展的内驱力不足,使“五社联动”机制在构建“社区共同体”方面出现困难。

4.协同过程中的专业化程度不高

多元主体协同下的社区服务专业化程度不高,尚未形成服务品牌。第一,服务开展与服务对象需求的精准匹配不足。虽然服务的实施与介入是建立在对居民排摸调研的基础上,但由于缺少对服务对象真实、潜在需求的把握,导致服务的针对性不强。第二,服务缺乏专业性与创新性。活动内容单一,过于强调活动数量等指标而忽视服务质量,服务对象参与程度有限,服务成效不明显。第三,项目化运作的持续性和深度不足。协同机制还不完善,影响了服务的品牌建设。一方面,对于短期服务来说,在项目周期结束时需要撤出服务,服务被迫中断,难以形成专业服务特色和品牌。另一方面,对于长期服务来说,各方面资源难以集中、持续供给,经常出现由于人员变更、社会组织变动以及志愿者队伍分散而难以协同的局面。

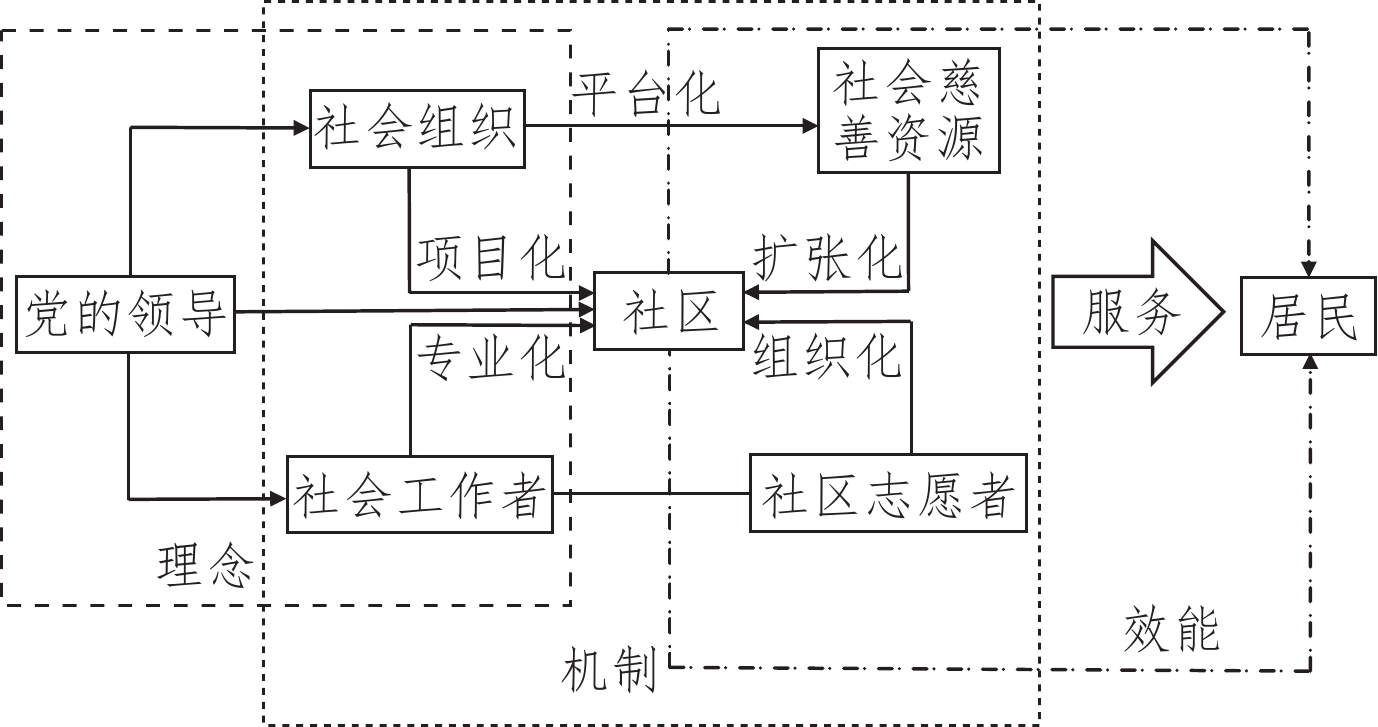

五、“五社联动”机制协同治理的优化路径:整合、驱动与重建为优化“五社联动”机制协同治理,需要推动多元主体共同参与治理,构建以党委为核心,多方参与的“一核多方”基层社会治理体系,营造共建共治共享的社会治理新格局。因此,“五社联动”机制协同治理的优化路径主要体现为动机整合、内源驱动和秩序重建,强调理念、机制和效能三方面相互融合。通过“五社”要素的互联互通,实现资源配置的优化,推动基本公共服务均等化,保障和改善民生,实现社会治理的现代化和高质量发展。具体优化路径如图2所示。

|

图 2 “五社联动”机制协同治理的优化路径 |

(一)协同动机整合:凝聚领导力

在多元主体参与社会治理的背景下,“五社联动”机制注重强化治理理念、统一行动目标的重要性。共同的行动目标是有效联动与协同的重要前提。虽然在协作初始,多元主体由于各自利益不同而表现出目标不一致的情况,但通过协商讨论,各主体能够联合起来,形成联动效应。在构建社区共同体过程中,行动主体为实现共同的公共事务目标而建立起协同与合作关系,逐渐在价值层面形成共同认知,在专业层面建立共同意识,在行动层面达成服务共识,构成协同与联动的共同基础。

1.引领要素资源

在党的领导下团结多种力量协同共治,促进多元主体协调发展。首先,坚持党的统一领导,提升政治凝聚力,形成平等协商、合作对话的平台,是协同治理的重要前提,有助于保证社区治理的公共性、规范性与科学性。在“五社联动”机制协同治理的发展过程中,党组织加强领导力建设,发挥政治引领作用,凝聚多元主体的共同利益,联动社区资源,以居民需求为导向,制定共同发展目标,形成治理合力。其次,坚持党组织建设与资源配置相结合,坚持社区协商治理道路,进一步整合社区资源,培育社区和社会组织党建服务平台,扎根社区开展专业服务,发挥资源优势打造服务品牌,不断创新基层社会治理模式,提升社会治理水平。

2.深化政社互动

重构政社关系、优化政社互动有助于减轻政府负担,减缓社区工作者的工作压力,促进专业服务精细化,并提升社区治理能力。因此,“五社联动”机制协同治理过程特别强调理顺政府和社会之间的关系。首先,以政府为主导,加强“五社联动”理念的普及,提高地方政府对社会力量的认同,促进社会力量参与基层治理。其次,以政策为导向,充分发挥政府在社会治理中的定向、赋权和监督等职能,促进“五社”行动主体多方联动,实现政府治理和社会调节相适应。再次,政府赋权给“五社”主体,提高主体的独立性和服务自主性,有利于更加高效地整合资源。最后,社工站和社区“两委”建立持续的互信关系,增加“五社”主体的沟通效率,促进双方共享目标、扩大合作,实现深化沟通与协同发展,推进行动主体合作的社会治理本土化进程。

3. 完善治理格局

由于多元主体间缺乏协同性,导致部分工作面临推进合力不足、工作落实力度不够、市场调节机制发挥不充分、资金不足等问题,“五社联动”机制协同治理作用的发挥受限,难以持续稳定发展。因此,首先应在强化政府引导的基础上发动社会力量,逐步构建多元主体共同参与的社会治理格局。加强政府购买社会服务的投入力度,充分发挥社会组织联通政府、市场与社会的积极作用,完善社会组织能力建设。其次,引入社会力量参与社区服务和社工站建设,提升社区综合服务能力和现代化治理水平,塑造全社会互助共享的治理氛围,促进民生问题的有效解决。最后,充分发挥社会慈善资源的第三次分配作用,提高慈善组织运作能力,引导社会慈善资源合理流动,完善慈善组织持续健康发展的体制机制。

(二)协同内源驱动:打造社区共同体

居民的积极参与是推动社区治理的核心力量与动力源泉。社会工作者利用其专业技能,积极促进社区要素资源的发展,推进居民自治,从根本上激发社区资源和行动主体的联动活力,优化“五社联动”机制协同治理发展。

1.增强社区共同体意识

采用地区发展模式,构建社区治理的主体架构,加强社区文化和社区联结。利用社区公共空间的营造,促进社区居民互助合作,培育社区组织,提升居民的社区参与度和治理意识,在社区公共参与的过程中实现资源的可持续利用和社区的持续发展。营造社区环境,唤醒和提升居民的共同体意识,增强居民的幸福感和满意度。

2.激发社区内生动力

社会工作者深入社区,通过日常活动与居民建立良好的关系,在精准调研居民需求的基础上,发掘居民优势与潜能。加强社区骨干的挖掘和培养,鼓励社区居民参与社区事务,提高居民参与社区治理能力,激发社区内生动力的形成和发展。

3.构建新型邻里关系

增强居民自我服务、自我协商、自我参与的意识,建立高支持、高信任且可持续的新型邻里关系。通过品牌项目的实施,提高居民的服务满意度,为社区治理提供持续性内在支持力量,进而探索多元化的社区自治模式。激发居民自发组织公益服务和建立志愿服务团队的意识,推动社区长期发展。

4.培育与发展社会资本

充分发挥“五社”要素的资源优势,加强居民关系和社会支持网络的建设,构建社会资本。促进社会资本对困弱群体的帮扶与支持,有效整合社区资源。推动社区居民对社区的认同与融合,增强居民的归属感与认同感。通过协同与强化人际环境和社会关系等社会资本要素,助力社区环境向更高层次发展。

(三)协同秩序重建:赋能持续效应

协同治理理论倾向于将系统实际条件和背景与协同的特定驱动因素相结合[44],分析协同治理过程产生联合行动能力的要素。[22] “五社联动”机制中各要素资源作用的发挥至关重要,需要以整合思维构建协同治理格局,以“社区共治、社区融合”的理念让社会力量主体参与到社区治理过程,实现协同互益促进基层治理[45],并以社会组织、社区志愿者、社会慈善资源为核心要素,发挥协同行动的机制作用,使社区资源得到有效利用。[46]因此,“五社联动”机制强调治理效能的提升,激发系统的整合功能,致力于提高社会治理成效,实现部分之和大于整体的公共目标。

1.创新社区协同管理机制

为提升服务质量和协同效率,需要强化资源整合和协调能力,实现“五社联动”机制与社会救助等工作的有机结合,支持社工站的运营和发展。通过制定明确的运营策略和完善管理架构,确保“五社”主体的均衡发展,促进平等对话与协商合作,并在制度上保障“五社联动”机制的有效运作,高效推进协同治理实践。此外,要促进社会工作与党建工作的融合,为弱势群体和特殊群体提供定制化服务,满足居民的个性化需求。在此基础上完善社会力量参与联动的协同机制,促进“五社联动”机制规范化发展,提升服务的精准化、专业化和标准化水平。

2.建立社区治理的长效机制

确保社区项目的稳定运行,需要加强资金储备,通过财政资金、社区发展基金会、专项基金和社会企业慈善资金等多元化途径,增加社区资金的流动性。同时,利用社会慈善资源进行第三次分配,增强政府购买服务项目的规范性和自我造血能力,加强“五社”资源在社区场域内的闭环良性发展机制,保证“五社联动”机制协同治理的可持续性。此外,应建立完善的运营、督导和评估体系,对服务项目进行有效监督管理和绩效评价,促进社会工作专业服务规范开展,有效解决社区问题。

3.规范人才管理机制

首先,加强对“五社联动”机制协同治理的监管力度,完善绩效考核评价机制,明确负责人、社会工作者、志愿者的行为规范、工作流程和职业伦理,完善社会工作者绩效考核办法和操作规程。其次,提高社区工作者的专业化和职业化水平,增强业务技能和本土服务能力,提升持证率。通过外聘专业督导对持证社会工作者专业技能进行系统培训。最后,建立社会工作者薪酬体系,综合“基本薪酬、考核薪酬、激励奖励”等因素进行分配,将社会工作者薪酬纳入政府购买社会工作服务项目的成本核算,维护社会工作人才队伍的持续稳定发展。

六、结束语协同治理是政府与企业、社会组织以及公民等利益相关者为解决共同的社会问题,以比较正式的适当方式进行互动和决策,各主体分别对结果承担相应责任[47],主体间的协同呈现为不同利益主体之间的双向沟通和影响,是基于共同利益而进行的协商。“五社联动”机制在治理过程中,强调通过主体间的沟通与互动形成相对稳定的联动机制,特别是各主体之间的利益补偿和协调机制[48],注重主体间联动模式与协作方式的构建及持续稳定。第一,“五社联动”机制协同治理建立在政府和社会关系的互融共建基础上,并在跨组织、跨政府和跨部门协作中创造公共价值。第二,“五社联动”机制协同治理的构建需要一个过程,在此过程中,不同阶段的协同治理呈现出差异性和递进性。通过参与公共事务管理并进行协商,行动主体的积极性和参与性得到提高,多元主体协同关系更加紧密、正式,共同行动的协作机制逐步构建。第三,“五社联动”机制协同治理是动态发展的,即随着主体协作关系的建立与巩固,其适应性和平衡性趋于稳定,能根据社区发展状况进行相应调整,并调动和协调更多社区资源进行供需匹配,保持长期均衡发展。

在现代社会治理框架中,社区作为治理基本单元,是共同富裕建设的着力点。研究“五社联动”机制协同治理的优化路径,对于构建社区共同体、推进社会治理创新具有重要现实意义。本文以协同治理为视角,以浙江省社工站的实践过程为例,探索“五社联动”机制协同治理的优化路径。研究表明,在“五社联动”机制协同治理实践过程中,资源要素发展呈现有序性,资源的开发、平衡、协调和整合是核心关键。其中,社区和社会工作者是基础要素,社会组织、社区志愿者、社会慈善资源是特色要素,需要依托基础要素实现本土化发展。因此,协同治理过程首先表现为以社区和社会工作者的初级联动与融合为基础,促进社区优势资源发展,进而带动其他要素资源开发利用,实现行动主体协同联动。

在此过程中,党和政府发挥主导作用,社会工作者扮演使能者、促进者、协调者和倡导者等角色,使多元主体通过协商讨论形成共同目标,促进共同行动。“五社联动”机制协同治理优化的关键是“五社”要素与主体的赋能,包括提高社会工作者和志愿者的专业素质与能力,提升社区、社会组织的专业服务能力及慈善资源的运作能力,从根本上提高多元主体的服务质量,激发社区内生活力,提升要素之间的互动联动能力,构建社区可持续发展生态圈。

| [1] |

中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见[EB/OL]. (2021-07-11). https://www.gov.cn/zhengce/2021-07/11/content_5624201.htm. 中共中央国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见[EB/OL]. (2021-07-11). https://www.gov.cn/zhengce/2021-07/11/content_5624201.htm. |

| [2] |

王思斌. 乡镇社工站建设中的“政策共同体”[J]. 中国社会工作, 2021(16): 7. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2021.16.002 |

| [3] |

任文启, 顾东辉. 基层治理专业化视野下社会工作站建设的进程、困境与实践策略[J]. 社会工作与管理, 2022(6): 50-59. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2022.06.008 |

| [4] |

许宝君, 陈伟东. “三社联动”到“五社联动”的转换逻辑及实现路径[J]. 浙江社会科学, 2023(9): 80-88,159. |

| [5] |

任敏, 胡鹏辉, 郑先令. “五社联动”的背景、内涵及优势探析[J]. 中国社会工作, 2021(3): 15-17. |

| [6] |

王思斌. 积极建设乡镇社工站, 促进基层治理现代化[J]. 中国社会工作, 2021(22): 7. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2021.22.003 |

| [7] |

民政部办公厅. 关于加快乡镇(街道)社工站建设的通知[EB/OL]. [2024-07-11]. https://xxgk.mca.gov.cn:8445/gdnps/pc/content.jsp?mtype=7&id=116795. 民政部办公厅. 关于加快乡镇(街道)社工站建设的通知[EB/OL]. [2024-07-11]. https://xxgk.mca.gov.cn:8445/gdnps/pc/content.jsp?mtype=7&id=116795. |

| [8] |

徐东涛, 汪真诚. 常规扎根与动态回应: 外包式社工站参与基层治理的多重逻辑与运作机制[J]. 浙江社会科学, 2023(7): 69-80,158. |

| [9] |

徐盈艳. 协同整合: 乡镇(街道)社工站的角色与功能探索[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2023(3): 12-25. 徐盈艳. 协同整合: 乡镇(街道)社工站的角色与功能探索[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2023(3): 12-25. |

| [10] |

程书松, 方曙光. 资产为本视角下社工站参与基层治理现代化建设的实践进路[J]. 社会工作与管理, 2023(4): 78-86. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2023.04.008 |

| [11] |

徐家良, 成丽姣. “服务激活社会”——五社联动驱动社会建设的运行模式[J]. 治理研究, 2023(2): 33-45,157-158. DOI:10.3969/j.issn.1007-9092.2023.02.004 |

| [12] |

吴高辉, 文宇. 卷联式培育: 党建引领乡村共治的创新路径及其发生逻辑——基于“五社联动”的多案例研究[J]. 甘肃行政学院学报, 2023(4): 55-68,126. |

| [13] |

湖北创新“五社联动”机制提升社区治理效能. [EB/OL]. [2024-07-11]. https://www.mca.gov.cn/n152/n166/c46326/content.html. 湖北创新“五社联动”机制提升社区治理效能. [EB/OL]. [2024-07-11]. https://www.mca.gov.cn/n152/n166/c46326/content.html. |

| [14] |

徐选国. 从体制创新到生态建构: “五社联动”对“三社联动”的传承与超越[J]. 社会科学战线, 2024(8): 241-250. |

| [15] |

王玥, 毛佳欣. “时间银行”互助养老模式实现路径——以“五社联动”社区创新治理为背景[J]. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2022(2): 75-83. |

| [16] |

顾永红, 刘宇. 行政吸纳服务: 双重委托代理困境下政府购买养老服务策略研究——基于武汉市“五社联动”经验[J]. 社会保障研究, 2022(2): 10-18. DOI:10.3969/j.issn.1674-4802.2022.02.002 |

| [17] |

胡鹏辉, 任敏, 严艺文. 重建熟悉关系: “五社联动”中专业社工参与乡村治理何以可为——基于Q县H村项目实践案例的探究[J]. 学习与实践, 2023(5): 112-120. |

| [18] |

牛犁耘, 秦永超. 服务治理与支持建构: “五社联动”中社会工作行动的困境与突围[J]. 学习论坛, 2023(4): 94-100. |

| [19] |

张晨, 王霏. 社会组织如何助力“五社联动”破解动迁社区治理困境?——来自S市G区B社区的个案[J]. 新视野, 2023(5): 48-55. DOI:10.3969/j.issn.1006-0138.2023.05.007 |

| [20] |

刘蕾, 李德艳. 项目化共生: 社区“五社联动”治理模式优化研究——以江苏苏州创新实践为例[J]. 中国矿业大学学报(社会科学版), 2023(5): 1-18. |

| [21] |

吕方. 以社区能力为中心的城乡社区治理体系现代化——“五社联动”的实践形态及其知识意义[J]. 济南大学学报(社会科学版), 2024(3): 105-114. |

| [22] |

卢瑾, 郭光玉. 建构社区治理共同体的多重逻辑与实现路径——基于昆明市C社区“五社联动”分析[J]. 中共天津市委党校学报, 2024(4): 87-95. |

| [23] |

DONAHUE J. On collaborative governance [M]. Cambridge: Harvard University Press, 2004: 464-467.

|

| [24] |

ANSELL C. Gash a collaborative governance in theory and practice[J]. Journal of public administration research and theory, 2008, 18(4): 543-571. DOI:10.1093/jopart/mum032 |

| [25] |

WALTER U M, PETR C G. A template for family-centered interagency collaboration[J]. Families in society the journal of contemporary human services, 2000, 81(5): 494-503. DOI:10.1606/1044-3894.1051 |

| [26] |

PADIILA Y, DAIGLE L. Inter-agency collaboration in an international setting[J]. Administration in social work, 1998, 22(1): 65-81. DOI:10.1300/J147v22n01_05 |

| [27] |

EMERSON K, NABATCHI T, BALOGH S, et al. An integrative framework for collaborative governance[J]. Journal of public administration research and theory, 2012, 22(1): 1-29. DOI:10.1093/jopart/mur011 |

| [28] |

SABATIER P A , WEIBLE C , FICKER J . Eras of water management in the United States: implications for collaborative watershed approaches[J]. Swimming upstream: collaborative approaches to watershed management, 2005, 1(1): 23-52.

|

| [29] |

MARGERUM R D , WHITALL D . The challenges and implications of collaborative management on a river basin scale[J]. Journal of environmental planning & management, 2004, 47(3): 409-429.

|

| [30] |

THOMSON A M, PERRY J L. Collaboration processes: inside the black box[J]. Public administration review, 2006, 66(s1): 20-32. DOI:10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x |

| [31] |

魏娜, 郭彬彬, 张乾瑾. 协同治理视角下基金会开展儿童医疗救助研究——基于Z基金会J项目的案例分析[J]. 中国行政管理, 2017(3): 38-43. DOI:10.3782/j.issn.1006-0863.2017.03.07 |

| [32] |

闫亭豫. 国外协同治理研究及对我国的启示[J]. 江西社会科学, 2015(7): 244-250. |

| [33] |

欧黎明, 朱秦. 社会协同治理: 信任关系与平台建设[J]. 中国行政管理, 2009(5): 118-121. |

| [34] |

杨志军. 多中心协同治理模式研究: 基于三项内容的考察[J]. 中共南京市委党校学报, 2010(3): 42-49. DOI:10.3969/j.issn.1672-1071.2010.03.008 |

| [35] |

杨清华. 协同治理与公民参与的逻辑同构与实现理路[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2011(2): 46-50,70. |

| [36] |

文军, 陈雪婧. 社区协同治理中的转译实践: 模式、困境及其超越——基于行动者网络理论的分析[J]. 社会科学, 2023(1): 141-152. |

| [37] |

李振锋, 王翔君. 老旧小区改造中协同治理的模式比较研究——基于对北京市3个治理案例的考察[J]. 湖北社会科学, 2023(10): 46-60. DOI:10.3969/j.issn.1003-8477.2023.10.005 |

| [38] |

何雪松, 崔晋宁. 情境合法性、协同治理与项目成效: 社会组织参与社区治理的案例比较研究[J]. 学术研究, 2024(7): 79-86,2,193. DOI:10.3969/j.issn.1000-7326.2024.07.011 |

| [39] |

刘黎红, 冯碧莹. 社区儿童福利的协同治理与服务递送——以民国时期的儿童福利站为例[J]. 青年研究, 2022(4): 35-44,95. |

| [40] |

任慧颖. 应急志愿服务的多主体—全过程联动研究——基于公共危机协同治理理论的视角[J]. 理论学刊, 2022(1): 152-160. DOI:10.3969/j.issn.1002-3909.2022.01.017 |

| [41] |

阚道远, 杨宁. 区域党建一体化驱动跨域协同治理: 作用机制与实践框架——基于长三角一体化实践的研究, 2024(3): 127-141,160. 阚道远, 杨宁. 区域党建一体化驱动跨域协同治理: 作用机制与实践框架——基于长三角一体化实践的研究, 2024(3): 127-141,160. |

| [42] |

徐梦周, 朱永竹, 杨大鹏. 数字经济发展的空间关联与协同治理: 以长三角城市群为例[J]. 治理研究, 2022(5): 102-112,128. DOI:10.3969/j.issn.1007-9092.2022.05.011 |

| [43] |

湖北省民政厅课题组, 孟志强. “五社联动”助推基层治理体系和治理能力现代化[J]. 中国民政, 2021(17): 37-40. DOI:10.3969/j.issn.1002-4441.2021.17.015 |

| [44] |

BENTRUP G. Evaluation of a collaborative mode: a case study analysis of watershed planning in the intermountain west[J]. Environmental management, 2001, 27: 739-748. |

| [45] |

汪阔林. “五社联动”中的共建共治密码[J]. 中国社会工作, 2021(10): 25. DOI:10.3969/j.issn.1674-3857.2021.10.016 |

| [46] |

杨乐, 邓亚情, 李艳荣. 奏响社区治理协奏曲——湖北省武汉市汉阳区琴断口街七里一村社区的“五社联动”探索[J]. 中国社会工作, 2021(3): 17-18. |

| [47] |

田培杰. 协同治理概念考辨[J]. 上海大学学报(社会科学版), 2014(1): 124-140. |

| [48] |

徐玉特. 制度分析视角下政府协同治理困境及其优化路径探析[J]. 领导科学, 2023(4): 97-101. DOI:10.3969/j.issn.1003-2606.2023.04.020 |

2025, Vol. 25

2025, Vol. 25