衰老是人类不可避免的终极命题。第七次全国人口普查数据显示,我国自2000年进入老龄化社会以来,到2020年,这20年间老年人口比例增长了8.4%;从2010年至2020年的10年间,老年人口比例增长了5.4%。[1]我国已成为全球人口老龄化速度最快的国家之一,预计到2050年,我国65岁及以上的人口将增至3.93亿人。[2]同时,北京大学发布的一份报告显示,届时80岁及以上的高龄老年人数量将达到1.35亿人。[3]

随着经济的稳步增长,人民生活水平日益提高,我国志愿服务体系正在逐步完善。2024年4月,《中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见》指出,要健全充满活力的志愿服务队伍组织体系,并再次提到“老年志愿者”。[4]在“老龄化”逐步演进以及倡导“积极老龄化”的当下,“老有所学、老有所为”成为一种有效应对老龄化的措施。在我国,55岁至65岁的银发群体数量巨大,是经济社会发展不可或缺的人力资源,如何将其融入社会志愿服务领域,成为社会各界关注的重点。

“数智时代”互联网为经济社会发展注入了驱动力,为社会治理体系构建拓宽了渠道,也为志愿服务参与及供给提供了更多可能性。银发群体因数字素养程度较低,极易陷入“数字鸿沟”,从而导致其与社会脱节,为其成为“老年志愿者”造成阻碍。因此,本文旨在积极回应政策号召,针对银发群体在志愿服务参与程度、数字素养能力以及互联网与志愿服务转化完成度方面的不足提出改善建议,在此基础上实证研究社会资本对银发群体参与志愿服务的影响。期望从理论层面明确银发群体的年龄界定,深化对银发群体社会角色、社会参与的理解;从实践层面找寻提升银发群体生活质量的有效途径,借助互联网完善银发群体参与志愿服务的路径,合理配置志愿服务资源,改善其志愿服务效果。

一、文献回顾与理论假设(一)银发群体的年龄界定

随着积极老龄化政策的提出,老年服务产业开始发展,专注于老年人经济的“银发市场”由此出现,这是我国首次对“银发”一词进行概念范围划定。朱坤萍与李建平 [5]、冯玉芹 [6]在其文章中对“中国银发市场”的潜力以及老年群体的需求特点进行了分析,并用“银发”一词来指代我国65岁以上的老年人。彭希哲与陈倩认为,“十四五”时期要积极应对人口老龄化,保证“银发经济”规模不断扩大、产业体系逐步完善,并以先期老龄化国家和地区为案例,梳理“银发”及“银发经济”的发展脉络。其中,欧盟委员会对于“银发经济”中的用户画像已有较为清晰的描述,即50岁至退休年龄的工作人员、处于65岁至80岁的已退休人员、需要被照顾的80岁以上老年人群。[7]2024年1月,《国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》,将银发经济按照老龄化的阶段不同划分为“老年阶段的老龄经济”及“未老阶段的备老经济”。[8]

综上所述,银发群体因拥有较多的经济、人脉等资源,而被作为促进社会经济增长的关键性因素。基于对文献的梳理,以及对世界卫生组织所提出的“中年人”“老年人”年龄段的适当调整,本文将银发群体年龄段界定为55岁至65岁。

(二)互联网使用与志愿服务参与

1.相关概念界定

互联网从诞生至今已然成为一个多维度的概念。作为一项极具潜力的技术系统,它改变了人类社会中的认知、社交、经济、文化等多个方面,多个元素交叉融合,共同塑造了社会的新形态。作为一项对人类而言至关重要的工具,如何使用互联网以及接触互联网后的影响,近年来受到学术界关注。个体利用一项工具首先要具备动机,以便完成自身目的,并获得满足感。学术界将互联网使用动机大致分为信息获取性动机、人际情感性动机、娱乐消遣性动机及经济利益性动机。[9-11]Stafford认为,互联网使用的满足感主要包括过程满足感、内容满足感以及独特的社会满足感。[12]由此可见,互联网使用即个体通过互联网这一工具媒介,利用其功能属性来回应自身需求,并在此过程中获得相应的满足感。

近年来,志愿服务日益成为社会基层治理的关键力量,其作用也受到社会各界的广泛认同。对于志愿服务的定义往往按照其自愿性、无偿性、公益性三个核心特征来展开。[13-14]即志愿服务是一种基于个人意愿的公益行为,它体现了个体无偿贡献时间和能力、不以获得物质报酬为目的来增进社会福祉和公共利益的理念。与“互联网使用”的概念构造相似,“志愿服务参与”的概念同样可以根据动机来界定。学术界对于“志愿服务参与”的动机有多种分类。段世江与王凤湘认为,志愿者参与志愿服务是希望通过自己的实际行动对社会产生积极影响,并实现个体人生价值及履行社会责任。[15]蒋巍认为,许多志愿者参与志愿服务的目的在于个人成长和提升,例如学习新技能或获得职业发展机会。[16]汪敏娴等人认为,志愿服务参与能够使参与者通过帮助他人来获得满足感和成就感。[17]综上所述,志愿服务参与即一种旨在通过个体的自愿行动,对社会产生正面效应、实现个人价值、履行个体社会责任感的行为。该行为不仅涵盖了志愿者对于社会贡献的追求,还包括了个人成长、技能提升和职业发展的动机,并为个体赋予了满足感和成就感。

2.互联网使用对志愿服务参与的影响

互联网时代为个体提供了更广泛的接触面和便利性。近年来,学术界不断探索互联网与各种社会行为之间的关系,志愿服务参与作为社会参与研究的一部分逐渐进入学术界的视野。

一方面,学术界普遍认为互联网对志愿服务参与具有促进作用。Shah等人发现,互联网的使用时间与公共活动参与和公民志愿服务之间存在正相关关系,并且不会导致社会资本流失。简言之,个体使用互联网的时间越多,则其参与公共活动和志愿服务的可能性越大。[18]高翔认为,互联网使用对于城市居民的正式与非正式志愿服务参与均产生了显著的正向影响,并依靠“社会凝聚力”发挥作用。[19]郝龙认为,互联网作为一种“催化剂”,在提升意识、加快信息传播、创造机会、共享资源及拓展社交网络等方面,增强了中年群体参与志愿服务的意愿。[20]Arnon等人构建出了“志愿服务参与度”的概念框架,其包括“价值观、管理、工具和支持性连接”四个关键集群,并在“工具”中明确了互联网对于志愿服务参与的重要性。互联网既能运用信息技术促进志愿服务宣传,又能依托技术平台降低个体参与志愿服务成本,从而提高个体参与志愿服务的意愿。[21]

另一方面,亦有部分学者持不同看法,他们对上述正面效应提出了质疑。Kraut等人提出了“互联网悖论”概念,即互联网使用与社会参与减少和心理健康水平下降有关,这种情况通常与人们的预期相悖。他们从时间替代、社交网络减少以及自我选择等方面对这一现象进行了解释。[22]有学者认为,互联网使用会降低个体参与志愿服务的可能性,并且互联网使用与志愿服务参与之间的负相关关系在年轻群体中比老年群体更明显。[23]还有学者认为,互联网使用有可能进一步加剧地域之间、群体之间的数字鸿沟,这会抑制部分互联网接入程度较低或没有接入互联网群体的志愿服务参与行为。[24]

随着居民互联网接入水平不断提高以及志愿服务体系不断健全,银发群体在互联网用户中的比例逐步上升,各个方面都展现出正向发展趋势。因此,本文基于前述正面效应提出研究假设1。

假设1:互联网使用对于银发群体志愿服务参与具有显著正向影响。

(三)志愿服务参与的解释模型

志愿服务不仅是现代公共服务体系的关键部分,也是衡量公众社会参与的重要补充。当前学术界对于志愿服务参与问题,已生成部分公认的解释模型,本文主要从社会资本入手进行探讨。

1.社会资本的内涵

“社会资本”这一概念最早由法国社会学家布迪厄提出,他将资本划分为三种形式:经济资本、文化资本和社会资本。之后,美国社会学家科尔曼更系统地诠释了社会资本理论,将布迪厄的个人视角转换为更加宏观的社会系统视角,极大地增强了理论的说服力。[25]然后,美国政治学家帕特南从自身最擅长的政治学领域出发,将社会资本认定为社会组织的基本特征,并界定了社会信任、社会规范、社会网络的概念。帕特南认为:“社会资本包含社会组织中的信任、规范和网络三大要素。它们通过促进成员间的协作与互动,有效提升社会运作的效率和效果。”[26]经由三位学者的努力,社会资本理论的基本框架已然形成。随后,众多学者加入对其的研究之中,但由于研究视角不尽相同,不同学者所界定的社会资本内涵有细微差别。

福山以信任为基础对社会资本概念进行了拓展。他认为社会资本是社会或特定群体、个体之间的信任普及程度,其所牵涉的范围十分广泛,能从朋友间的互惠行为延伸至宗教中的复杂教义。[27]边燕杰与张磊在分析国内外观点的基础之上,依据中西方文化差异,将社会资本划分为关系社会资本和一般社会资本。首先,关系社会资本以具有高度亲情色彩的关系纽带为基础,一般社会资本则以次级群体的同学、同事等弱关系纽带为基础;其次,关系社会资本能通过同一条关系渠道来实现私人性、公共性等不同功能,而一般社会资本的关系渠道功能相对单一;最后,关系社会资本的关系个体具有义务的互惠性,这是一般社会资本所不具备的。[28]

由此可见,社会资本可以从宏观、中观和微观层面进行划分,如偏宏观、中观的社会信任、社会道德规范等内容,以及偏微观的个体社会网络等内容。本文将借助从微观到宏观的社会资本内涵对银发群体展开研究。

2.社会资本对于志愿服务参与的影响

帕特南认为,志愿服务作为一种公民参与的重要形式,能够成为政府解决社会问题的重要助力,并且其力量不容小觑。[26]由此,学术界开始将志愿服务参与同社会资本联系起来。

孙昭君与张进从社会资本的角度,探讨了推动青年志愿者参与体育赛事志愿服务可持续发展的可能性,认为青年志愿者作为体育赛事志愿服务的主要力量,具有巨大的社会资本潜力,加强其社会资本将会极大地推动志愿服务的发展。[29]Nor等人认为,社会资本对于青少年志愿服务参与十分重要,互惠规范和信任规范是影响青少年志愿服务参与的关键因素,并且个人网络和社会网络对青少年志愿服务参与的影响较小。[30]夏明治认为,社会资本对青年群体志愿服务参与意愿具有显著正向影响,并从操作化后的社会信任、社会网络关系两个层面进行探讨。[31]

以往的志愿服务参与研究通常将青少年作为目标群体,鲜有关于银发群体或老年群体的研究。然而,随着低龄老年人口数量的增加以及“银龄行动”大范围的推广,银发群体在志愿服务领域具有巨大潜力。基于此,本文提出研究假设2。

假设2:社会资本能够促进银发群体志愿服务参与。

通过文献梳理发现,在以往有关志愿服务的实证研究中,社会资本往往扮演“中介变量”角色。张冰与章晓懿分析了政治效能感对大学生志愿服务参与的影响,发现社会资本在两者之间起到了显著的中介作用,其凭借规范、网络和信任三个维度对志愿服务产生显著正向影响。[32]王翰飞为探究志愿服务参与对青年就业状况的影响,将社会资本作为中介变量进行分析检验,并发现其具有显著中介作用。 [33]邵媛波与邓玮引入社会资本内涵之一的社会网络作为中介变量,探讨志愿服务对居民主观幸福感的影响。[34]基于此,本文提出研究假设3。

假设3:社会资本在互联网使用频率上对银发群体志愿服务参与具有显著中介作用。

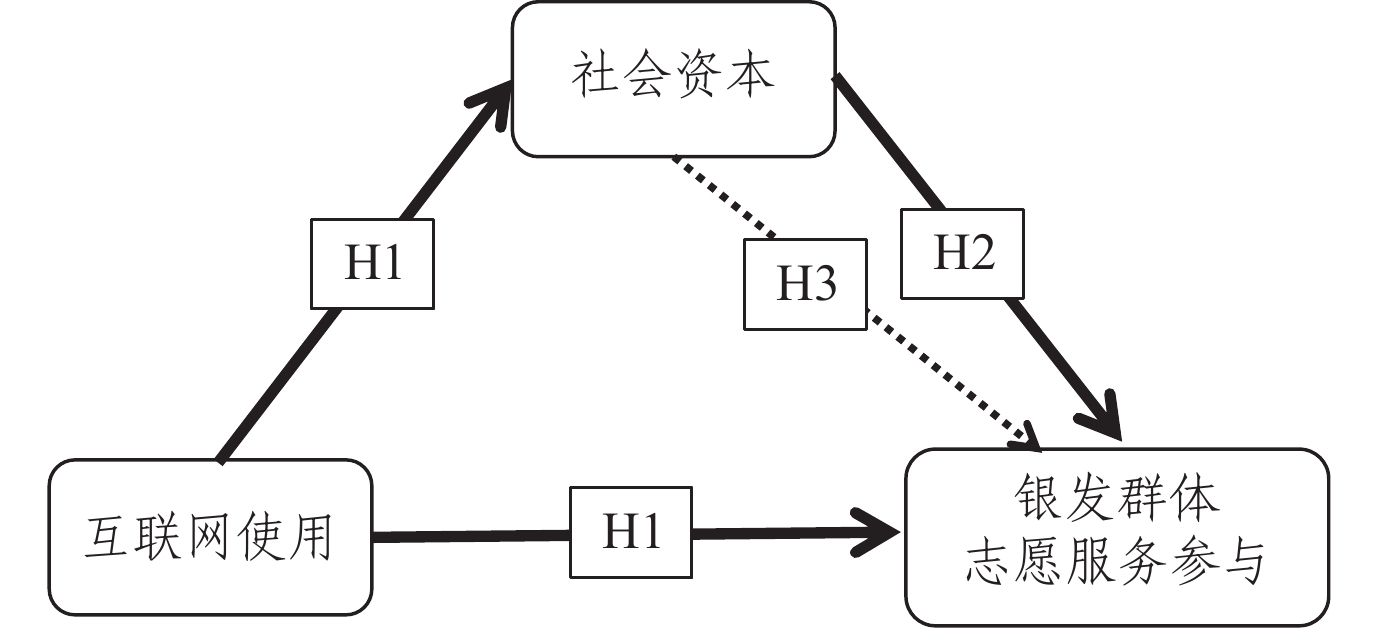

互联网使用、社会资本与银发群体志愿服务参与的中介关系如图1所示。

|

图 1 互联网使用、社会资本与银发群体志愿服务参与的中介关系 |

(一)数据来源

本文的研究数据来自中国社会科学院社会学所2023年开展的“中国社会状况综合调查(CSS2023)”。

(二)变量操作化

1.被解释变量

被解释变量是银发群体的志愿服务参与程度,选取CSS2023问卷中的“I1a:一般来说,我们所说的志愿服务是指自愿、无偿地为家庭成员之外的人或事物提供的劳动服务,不是捐钱、捐物、献血等捐赠行为。您本人在近一年以来参加过以下哪些志愿服务?”其中包含“儿童关爱”“青少年辅导”“老年关怀”“妇女维权/保护”等13个选项,回答赋值为“参与过=1”“未参与过=0”。参考徐洁与王有强对“志愿服务广度”变量的处理方法 [35],将原有变量进行累加后,得到0至12的连续变量,命名为“参与志愿服务程度”。其中“未参加过志愿服务=0”,1—12意味着数值越大,参与的志愿服务越多。受访者在全年龄段共

2.核心解释变量

核心解释变量是银发群体的互联网使用状况及社会资本。对于互联网使用的操作化,参照祝伟等人的研究以互联网使用频率来测量个体的互联网使用状况。[36]选取CSS2023问卷中的“D5b:您上网进行下列活动的频率是?”其中包含对7个活动频率的作答,如“浏览信息”“娱乐、休闲”“网上购物/生活服务”等方面。基于韩彦超与潘泽泉对于变量的处理思路[37],将“从不”至“几乎每天”6项回答分别赋值为1—6,再将7个活动的数据相加。为简化数据及增强结果揭示趋势走向的效果而采取“三分法”的方式,按照“低使用频率=1”“中等使用频率=2”“高使用频率=3”的方式赋值,得到操作化后的指标1“互联网使用频率”。为促进银发群体更加积极地参与志愿服务,探寻提升其数字素养的有效路径,本文对银发群体在互联网具体活动中的使用频率进行了处理。参照陈明明与陈雨构建的我国居民数字素养测量指标体系[38],同样选取问卷中的“D5b”,将选项中涉及的部分维度按照“信息类活动”“社交类活动”“生活工具类活动”进行划分。

由于研究者的视角不一,其对社会资本概念的解释也不同,从而在其测量上的意见难以统一。[39]赵延东与罗家德发现,几乎所有个体层次的社会资本测量都聚焦于对个人社会网络状况的评估;在集体社会资本测量方面,依据福山的观点,信任是集体社会资本的重要组成部分。[40]多数学者在测量社会资本时,都会将其操作化为“社会网络”和“社会信任”两个方面。[41-43]同时,亦有学者将社会规范视为社会资本测量的一个方面。雷咸胜将社会规范作为社会资本的一项指标来研究其与基本医疗保险参与的关系。[44]杜雯翠与万沁原将社会资本分解为社会信任、社会规范、社会网络和社会参与,探究社会资本是否有助于促进公众亲社会行为。[45]基于此,本文将“社会资本”分解为“社会网络强度”“社会规范敏感度”“社会信任感知力”。“社会网络强度”使用CSS2023问卷中的“D3b1:我感觉跟周围人的关系非常好(您是否同意以下说法)”,从“很不同意=1”递增至“非常同意=4”分别赋值为1—4。“社会规范敏感度”使用CSS2023问卷中的“G2a:现在社会上人们普遍的道德水平(请用1—10分来表达您对以下项目的评价,1分表示非常不好,10分表示非常好)”,根据问卷中1—10的赋值,划分为“较低道德水平=1”“中等道德水平=2”“较高道德水平=3”“很高道德水平=4”四个层级。“社会信任感知力”使用CSS2023问卷中的“F1b:请用 1—10分来表达您对现在人与人之间信任水平的评价,1分表示非常不信任,10分表示非常信任”,处理方法同上。

3.控制变量

谢立黎认为,受教育程度、经济状况、政治面貌、婚姻状况以及工作状况等都对老年人参与社区志愿服务具有一定程度的影响。[46]基于此,本文的控制变量包括年龄、性别、婚姻状况、受教育年限、政治面貌、工作状况、户籍、家庭年总收入的对数等。

三、实证分析结果(一)描述性统计数据分析

1.样本特征描述性分析

本文对银发群体参与志愿服务的种类和组织类型,以及不同的互联网使用领域对银发群体参与志愿服务的影响进行描述性分析(见表1)。纳入分析的有3 392人,参与志愿服务的有1 698人,加权后其参与志愿服务的平均值为0.476,而最大值却为12。由此可见,银发群体参与志愿服务的比重较小,且有很大的改善空间。纳入互联网使用频率分析的共计1 945人,加权后其平均值为1.5。由此可见,银发群体的互联网使用频率整体保持在“低使用程度”与“中等使用程度”之间,同样具有很大的改善空间。将社会资本操作化后的3个指标“社会网络强度”“社会规范敏感度”“社会信任感知力”的样本量分别为1 690、1 685和3 260人,从其加权后的平均值可以看出,3个指标整体保持在较高水平与高水平之间。由此可见,银发群体的社会资本整体较好。另外,55岁至65岁的样本群体加权后的平均年龄为59.1岁,其受教育年限加权后的平均值为8.17年,意味着银发群体的教育水平处于初中阶段。

| 表 1 变量描述统计 |

2.银发群体志愿服务参与的种类及组织者类型

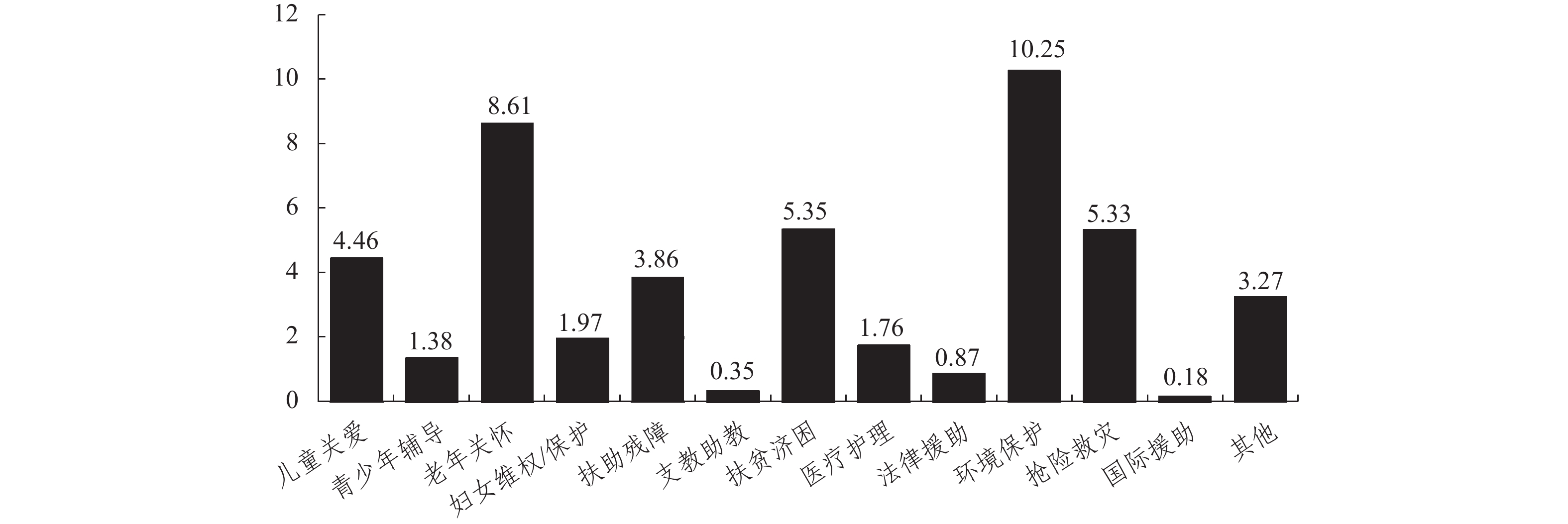

银发群体志愿服务参与的种类统计结果显示(见图2),在志愿服务参与率方面,共计有22.39%的人报告自己在过去一年内参与过至少一种志愿服务活动,同时也反映出有77.61%的人未参加任何一项志愿服务。在志愿服务参与类型方面,环境保护、老年关怀等活动的参与率较高,这种现象与政策导向具有密切关系。首先,中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化,为了使绿色发展理念深植基层,国家大力提倡“垃圾分类”“低碳生活”等志愿活动,并不断加强环保志愿者在基层治理中的宣传和引导作用。[47]其次,随着我国老龄化程度的不断加深,老年群体的照护问题愈发得到重视,由此产生了众多“老年关怀”志愿服务。其中多数以社区作为志愿服务开展地,这与我国照护三角形体系中的社区作为照护落地平台及其基础功能息息相关。 [48]此外,银发群体在国际援助、支教助教以及法律援助方面的参与率很低(不足1%)。这或许与该群体受教育程度较低而缺乏相应的知识和能力有关。

|

图 2 银发群体参与志愿服务的种类(单位:%) |

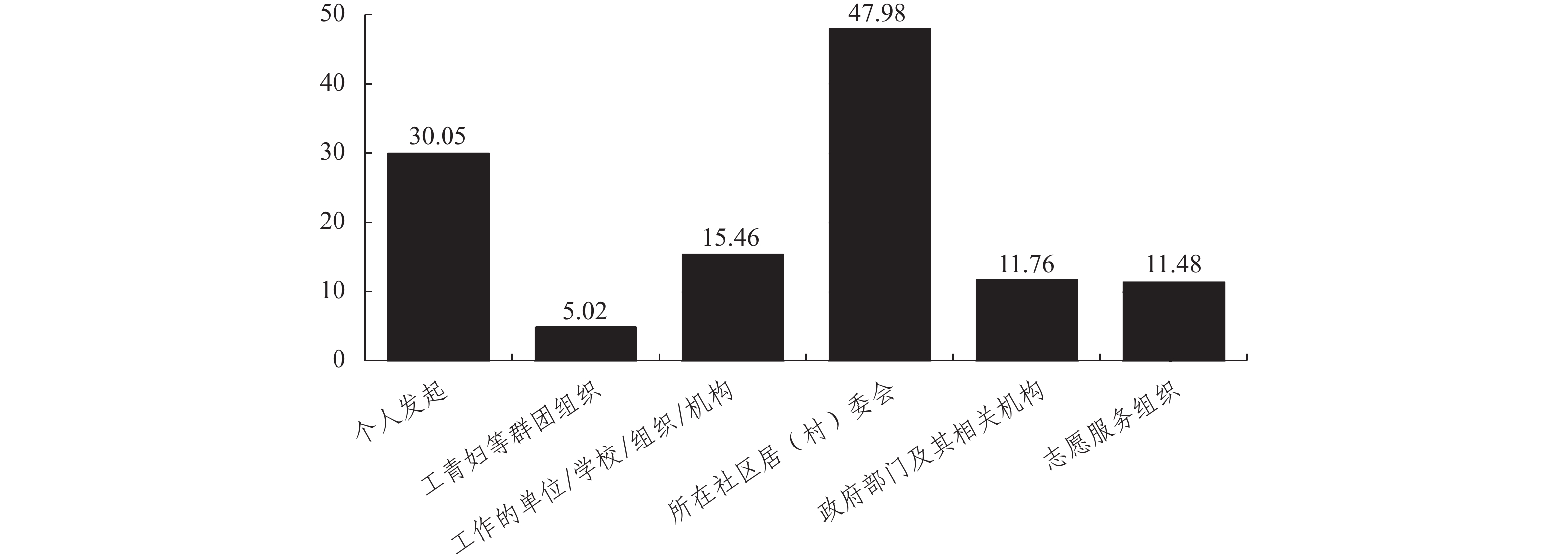

银发群体志愿服务参与的组织者类型统计结果显示(见图3),由其所在社区居(村)委会和个人发起的活动占比最高,分别为47.98%和30.05%;由政府部门及其相关机构与志愿服务组织发起的活动占比相近,分别为11.76%和11.48%;而工青妇等群团组织发起的活动占比最少,仅为5.02%。这一现象印证了社区是我国志愿服务的主要场域,同样也是志愿服务的新兴着力点。[49]

|

图 3 银发群体参与志愿服务的组织者类型(单位:%) |

3.互联网使用对银发群体志愿服务参与的影响

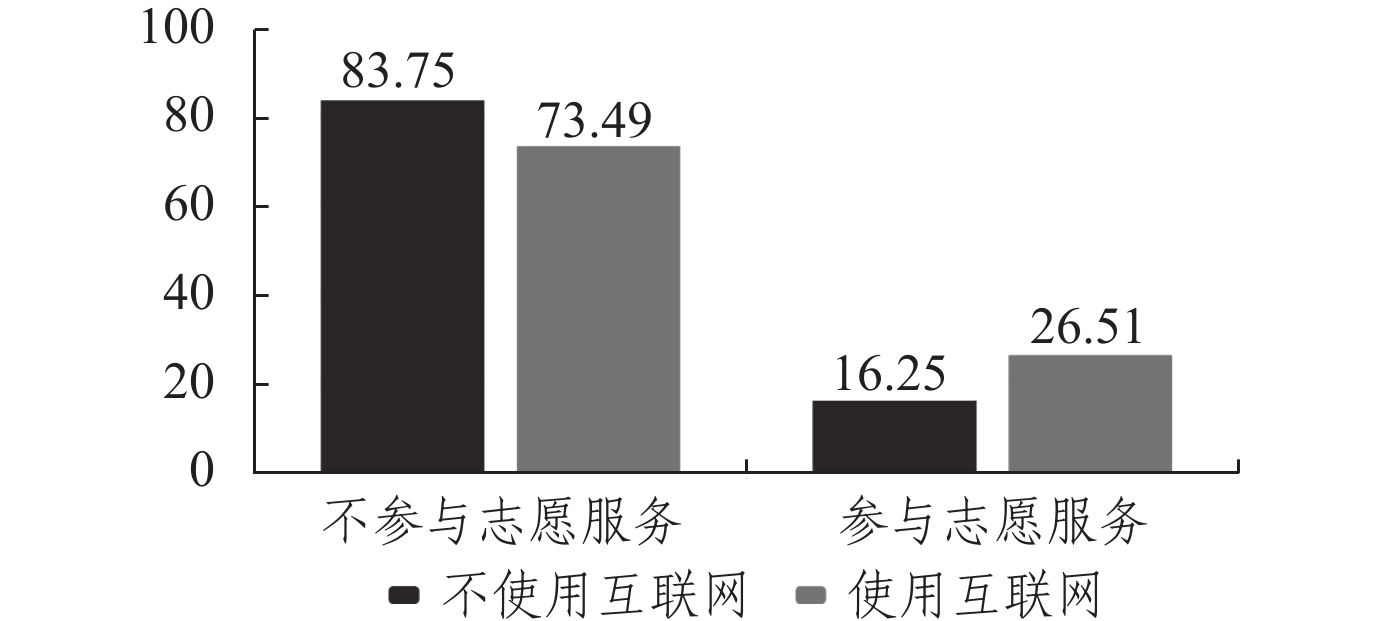

银发群体的互联网使用与志愿服务参与统计结果显示(图4),在使用互联网的银发群体中,参与志愿服务的人数约占26.51%,而在不使用互联网的银发群体中,该人数占比只有16.25%。由此可见,互联网使用能够促进银发群体志愿服务参与,与已有研究结果一致。因此,研究假设1得到初步证实。

|

图 4 互联网使用与志愿服务参与(单位:%) |

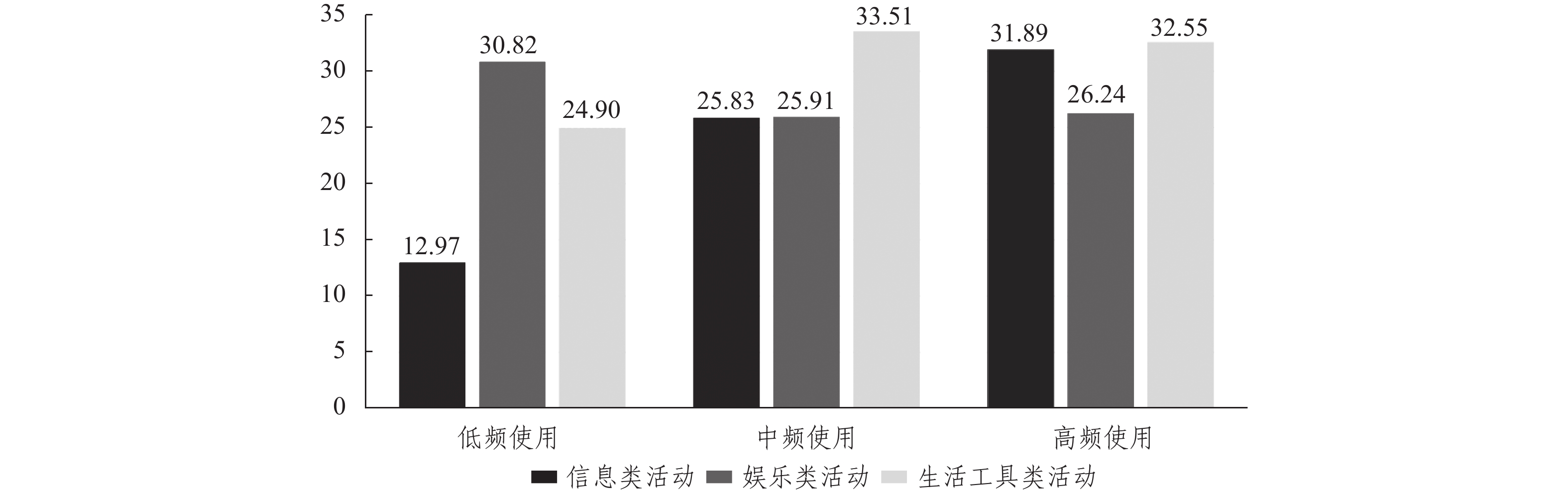

图4显示,信息类活动在高频使用中占比最高,约为31.89%;娱乐类活动在低频使用中占比最高,约为30.82%;生活工具类活动在中频使用中占比最高,约为33.51%。这表明银发群体进行信息类活动的频率越高,越有利于其参与志愿服务。

|

图 5 不同互联网类别的使用频次与参与志愿服务(单位:%) |

(二)回归结果

本文使用普通最小二乘法回归(OLS回归)模型构建模型1至模型5。由表2可知,模型1反映出控制变量对于银发群体参与志愿服务的影响。首先,年龄呈现出显著的负向影响,年龄越大,参与志愿服务的意愿越小。这表明随着年龄的增大,个体的身心状况有可能进一步衰退,导致其社会化活动能力弱化以及积极性降低。男性相较于女性参与志愿服务更具有优势,这与目前全世界范围内女性参与志愿服务高于男性的现象有所差异。[50]有配偶、具有党员身份的个体更倾向于参与志愿服务。经济社会地位较高的个体更倾向于参与志愿服务,这验证了前人的研究,原因可能是其拥有更多的时间、金钱等资源,更容易参与志愿服务。[51]

| 表 2 互联网使用对银发群体参与志愿服务模型回归结果 |

在控制变量的基础之上,本文引入核心解释变量,并得出结果。首先由模型2可知,互联网使用频率对银发群体参与志愿服务呈现出显著的正向作用,研究假设1得到了证实。其次,在模型3、4、5中分别引入将社会资本操作化后的3个指标“社会网络强度”“社会规范敏感度”“社会信任感知力”,皆呈现出显著正向作用。这与王莉莉的结论一致,即在现实生活中,银发个体往往因为缺乏必要的物质和权力资源而难以融入社会,参与志愿服务。而社会资本能够有效弥补这一劣势,为其社会参与提供所需资源和支持。[52]据此,研究假设2得到了证实。

为验证社会资本是否在互联网使用与志愿服务参与的整个过程中发挥中介效应,将其操作化后的3个指标“社会网络强度”“社会规范敏感度”“社会信任感知力”分别与“互联网使用频率”结合形成3个交互变量,并使用OLS回归模型构建模型6至模型9。由表3可知,模型6至模型8中分别引入了“互联网使用频率×社会网络强度”“互联网使用频率×社会规范敏感度”“互联网使用频率×社会信任感知力”,以及在模型9中同时放入这3个交互变量,结果皆不显著。据此,研究假设3不成立。

| 表 3 交互项对参与志愿服务模型回归结果 |

为进一步明确互联网对于银发群体参与志愿服务的影响,将上文提及的互联网使用的具体活动,即“信息类活动”“社交类活动”“工具类活动”引入回归模型,构建模型10至模型12。由表4可知,模型10中信息类活动对于银发群体参与志愿服务有显著正向作用,而模型11和模型12中的社交类活动与生活工具类活动均无显著作用。由此可见,银发群体使用互联网的主要目的在于获取信息。这一现象符合我国积极老龄化语境下应对银发群体数字鸿沟的目标。刘双等人认为,在信息技术社会环境中的参与不平等问题会对银发群体造成信息鸿沟,需采取多种策略不断弥合该鸿沟。[53]而本文的研究发现验证了政府引导、社会力量多元化介入等措施在弥合老年群体信息鸿沟这一效应上略有成效。

| 表 4 不同互联网使用领域与参与志愿服务回归模型 |

上述分析结果证实了本文的部分研究假设,互联网使用能够正向影响银发群体志愿服务参与,同时发现社会资本在互联网使用影响银发群体参与志愿服务的过程中,未能发挥中介作用。下面就研究发现展开分析与讨论。

第一,CSS2023的调查数据显示银发群体志愿服务参与率整体较低。高翔得出相同结论,并发现无论是正式志愿服务,还是非正式志愿服务都没有较高的参与率。[19]关成华等人认为,个人的时间分配对志愿服务参与率有显著影响。个人可支配的自由时间增加会显著提高参与可能性,而工作时间和生活时间增加则会减少参与可能性。[54]宋娟与杨超认为,银发群体参与志愿服务的自主性和能动性较低,其主要原因是外在支持不足,如家庭未能普及志愿服务精神、社区未能贯彻地方支持性激励政策等。[55]可见,银发群体尚未充分发挥其在志愿服务领域的积极作用,这对于促进银发群体社会融入、丰富其晚年生活及发挥人力资源等都是损失。

互联网使用能够促进银发群体参与志愿服务,这一结论验证了研究假设1。本文认为导致这种现象的原因主要有三个。首先,互联网降低了参与门槛,拓宽了参与渠道,提高了参与便利性。Filsinger等人以欧洲27个国家为研究对象,分析了互联网使用与志愿服务参与的关系,发现互联网使用对年龄较大(尤其是退休年龄)成年人的志愿服务参与具有更积极的影响,这在一定程度上与互联网可以帮助他们克服协调和组织志愿服务活动的障碍有关。[56]其次,互联网能够促进银发群体的社会融入,增加其社会价值感。许肇然等人分析了老年人互联网服务使用行为对其社会参与的影响,结果表明互联网的交流类服务有助于个体在线上表达自我,与他人建立社会关系,从而提升其社会参与度。[57]最后,互联网使用能够改善银发群体的生活质量,提高其生活满意度,从而使其萌发出无私奉献的志愿精神。杜鹏与汪斌认为,互联网使用能够显著提高老年人的生活满意度,提升信息时代中老年群体的生活质量。[58]

第二,社会资本能够促进银发群体参与志愿服务,但是不同于以往的研究,本文发现社会资本在互联网使用影响银发群体参与志愿服务的过程中,未能发挥中介作用。这意味着虽然社会资本能够对银发群体志愿服务参与产生影响,但是在互联网时代,个体线上形成的社会资本不易转化为线下社会资本,难以由此影响银发群体的参与志愿服务行为。线上社交网络虽然能够迅速扩大个人的社交圈,但往往缺乏深度和亲密性,与通过面对面交流建立的线下社会资本相比,线上社会资本的转化效率和影响力相对较低。周懿瑾与魏佳纯以“点赞”与“评论”为切入点,探究这两种行为对于个人社会资本的影响。结果表明,评论能够增加个体的社会资本,而单纯的点赞却不能对社会资本产生积极影响,只有“点赞”与“评论”结合时,“点赞”才能发挥促进作用。[59]这在一定程度上肯定了线上互动的突出作用,其是一种改善银发群体线上社会资本转化率的提升手段。线上社会资本通常以较为疏松的社会纽带进行呈现,这些纽带联系广泛但不够深厚。相比之下,线下社会资本则多由紧密且持久的社交关系构成,这些关系有助于构建一个更加稳固和互助的社会体系。因此,稳固银发群体的线上关系纽带韧性就显得尤为重要。

第三,信息获取功能是互联网使用影响银发群体参与志愿服务的主要路径,其为银发群体参与志愿服务提供了便利。该功能打破了传统信息传播的时间和空间限制,凭借即时性、全面性和互动性,让银发群体能够更加方便地参与志愿服务。王虹元认为,构建一个有利于志愿服务发展的、便捷的信息获取渠道是促进老年人积极参与志愿服务的关键因素。[60]应提供必要的志愿服务培训、建立完善的志愿服务信息平台,以及营造积极的社会氛围,从而让老年人能够轻松获取志愿服务信息,了解志愿服务的意义和价值,并积极参与志愿服务。娱乐类与生活工具类功能在银发群体参与志愿服务中的作用相对较小。虽然短视频的兴起丰富了银发群体的信息获取渠道,但是其中存在的信息泄露、网络诈骗、沉迷网络等问题也在一定程度上削弱了该群体通过互联网参与社会治理的积极性。

五、政策建议综上所述,本文认为互联网使用、社会资本对银发群体志愿服务参与具有正向影响,故提出以下建议。

(一)依托互联网,提高志愿服务参与率

互联网具有信息传播快、覆盖面广及互动性强的特点,不仅能够改变志愿服务的形式,也能增强银发群体的参与意愿。

1.加强银发群体的数字素养

数字素养是指个人在互联网时代运用数字技术的能力,包括使用数字化设备、网络化平台和数字化资源,以及获取、评估、创造和传播数字化信息的能力。彭可余与宋月萍认为,数字素养作为数字时代的新型资本,大量老年群体由于数字技能的缺乏,无法适应就业过程中的产业结构转型,也就无法充分享有数字红利。[61]目前银发群体对互联网的接入程度逐渐提高,但熟练运用互联网的程度较低。因此,可以通过社会组织培养、社区教育、社区小组课程等方式,使其掌握互联网设备的基本技能,提高其数字素养。

2.促进互联网平台的志愿服务宣传

李娟认为,互联网传播志愿服务能够扩大其影响力。[62]通过加大宣传力度,可以激发企业认识并履行社会责任,进而为银发群体参与志愿服务开辟更多渠道,并简化银发群体在信息获取和筛选上的复杂度。另外,利用互联网平台将志愿服务“利他”理念精准传达给银发群体,有助于志愿服务的价值观和正面影响深入人心。

3.赋能志愿服务数字化融合

杨越明认为,数字化技术是推动新时代文明实践志愿服务创新发展的重要力量,并且需要不断完善数字化平台功能,提升志愿服务效率和参与度。[63]借助大数据和云计算,可以提高志愿服务的参与度和完成度,确保服务的个性化和资源的有效匹配。有序推进志愿服务信息系统的规范化建设,提高银发群体的数字技能和素养,有助于扩大其志愿服务参与范围和渠道,增强服务供需的匹配度。

(二)优化互联网对于银发群体社会资本转化的作用机制

本文发现,互联网在银发群体的社会资本转化上未能充分发挥作用。因此,为了促进互联网更好地服务银发群体,实现社会资本向社会行动的有效转化,弘扬社会正能量,就需要优化互联网对于银发群体的作用机制。

1.推动互联网适老化改造

互联网适老化改造旨在通过界面设计、操作流程、信息呈现等方面的优化,降低银发群体使用互联网的门槛,提升其使用体验,使其更好地融入数字化生活。2023年12月,工信部印发了《促进数字技术适老化高质量发展工作方案》,明确要求着力推动工业和信息化领域数字技术适老化由“从无到有”向“从有到优”迈进,使老年人在信息化发展中的获得感、幸福感和安全感稳步提升。[64]互联网适老化改造是优化互联网作用机制的关键。一方面,互联网界面应采用大字体、简洁明了的设计风格,避免使用过于鲜艳或刺眼的颜色,并配以易于识别的图标和文字说明。另一方面,简化互联网操作流程,减少不必要的操作环节,并提供语音交互、手势操作等便捷功能,方便老年人进行信息查询等操作。由此实现银发群体从“数字边缘”到“数字融入”的转变,促进互联网对银发群体社会资本的转化,提高其社会包容性,推动积极老龄化发展。

2.实现互联网对老年人赋能

在技术与社会互相影响的动态过程中,实现互联网对老年人赋能,使其跨越“数字鸿沟”尤为关键。通过数字技能培训,使老年人掌握网络浏览、社交互动、在线学习等技能,提升其信息获取和处理能力。这不仅丰富了老年人的精神文化生活,也为其参与社会互动提供了新的途径。例如,通过社交媒体,老年人可以建立新的社交网络,分享生活经验,寻求情感支持;通过在线学习平台,老年人可以学习新知识、新技能,保持大脑活力,提升生活质量。同时,互联网平台为老年人参与志愿服务提供了便捷渠道,他们可以利用自身经验和专业知识,为社会贡献力量,实现自我价值。

注释

| [1] |

国家统计局. 新时代高质量发展的人口机遇和挑战——第七次全国人口普查公报解读[EB/OL]. (2021-05-12). https://www.stats.gov.cn/xxgk/jd/sjjd2020/202105/t20210512_1817342.html. 国家统计局. 新时代高质量发展的人口机遇和挑战——第七次全国人口普查公报解读[EB/OL]. (2021-05-12). https://www.stats.gov.cn/xxgk/jd/sjjd2020/202105/t20210512_1817342.html. |

| [2] |

任泽平团队, 任泽平. 中国老龄化研究报告[J]. 企业观察家, 2022(4): 76-81. |

| [3] |

CHEN X, GILES J, YAO Y, et al. The path to healthy ageing in China: a Peking University–Lancet Commission[J]. The lancet, 2022, 400(10367): 1967-2006. DOI:10.1016/S0140-6736(22)01546-X |

| [4] |

中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见[EB/OL]. [2024-04-22]. https://www.gov.cn/zhengce/202404/content_6946880.htm. 中共中央办公厅 国务院办公厅关于健全新时代志愿服务体系的意见[EB/OL]. [2024-04-22]. https://www.gov.cn/zhengce/202404/content_6946880.htm. |

| [5] |

朱坤萍, 李建平. 中国银发市场的潜力及需求特点[J]. 河北经贸大学学报, 1997(5): 90-91,77. |

| [6] |

冯玉芹. 中国银发市场——一个亟待开发的巨大市场[J]. 当代经理人, 2006(21): 756-758. |

| [7] |

彭希哲, 陈倩. 中国银发经济刍议[J]. 社会保障评论, 2022(4): 49-66. |

| [8] |

国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见[EB/OL]. [2024-01-15]. https://www.gov.cn/zhengce/content/202401/content_6926087.htm. 国务院办公厅关于发展银发经济增进老年人福祉的意见[EB/OL]. [2024-01-15]. https://www.gov.cn/zhengce/content/202401/content_6926087.htm. |

| [9] |

张锋, 沈模卫, 徐梅, 等. 互联网使用动机、行为与其社会—心理健康的模型构建[J]. 心理学报, 2006(3): 407. |

| [10] |

TEO T S H. Demographic and motivation variables associated with internet usage activities[J]. Internet research, 2001, 11(2): 125-137. DOI:10.1108/10662240110695089 |

| [11] |

刘晓倩, 韩青. 农村居民互联网使用对收入的影响及其机理——基于中国家庭追踪调查(CFPS)数据[J]. 农业技术经济, 2018(9): 123. |

| [12] |

STAFFORD T F, STAFFORD M R, SCHKADE L L. Determining uses and gratifications for the internet[J]. Decision sciences, 2004, 35(2): 259-288. DOI:10.1111/j.00117315.2004.02524.x |

| [13] |

王悦. 数字中国背景下志愿服务的优化路径[J]. 中国科技信息, 2024(4): 115-117. |

| [14] |

王士恒. 志愿服务的内涵、功能及模式简评[J]. 江南社会学院学报, 2011(1): 69. DOI:10.3969/j.issn.1673-1026.2011.01.016 |

| [15] |

段世江, 王凤湘. 中国老年志愿者参与动机的质性分析[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版), 2010(2): 121. |

| [16] |

蒋巍. 中国志愿者服务动机结构研究——基于广东省志愿者的问卷调查[J]. 中国青年研究, 2018(6): 59. DOI:10.3969/j.issn.1002-9931.2018.06.009 |

| [17] |

汪敏娴, 杨颖, 董正椽, 等. 公立医院志愿者参与动机及激励期待的研究——以瑞金医院彩虹家园志愿者为例[J]. 中国医院管理, 2021(3): 83-87. |

| [18] |

SHAH D, SCHMIERBACH M, HAWKINS J, et al. Nonrecursive models of internet use and community engagement: questioning whether time spent online erodes social capital[J]. Journalism & mass communication quarterly, 2002, 79(4): 964-987. |

| [19] |

高翔. 互联网使用、社会凝聚力与城市居民志愿服务参与[J]. 现代经济探讨, 2020(11): 22-30. DOI:10.3969/j.issn.1009-2382.2020.11.005 |

| [20] |

郝龙. 从意愿到行动: 互联网使用有助于增进中年群体的志愿服务参与吗?[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2022(3): 61-70. |

| [21] |

ARNON L, ALMOG-BAR M, CNAAN R A. Volunteer engage ability: a conceptual framework[J]. Nonprofit and voluntary sector quarterly, 2023, 52(6): 1633-1659. DOI:10.1177/08997640221132499 |

| [22] |

KRAUT R, KIESLER S, BONEVA B, et al. Internet paradox revisited[J]. Journal of social issues, 2002, 58(1): 49-74. DOI:10.1111/1540-4560.00248 |

| [23] |

FILSINGER M, FREITAG M. Internet use and volunteering: relationships and differences across age and applications[J]. Voluntas: international journal of voluntary and nonprofit organizations, 2019, 30: 87-97. DOI:10.1007/s11266-018-0045-4 |

| [24] |

PIATAK J, DIETZ N, MCKEEVER B. Bridging or deepening the digital divide: influence of household internet access on formal and informal volunteering[J]. Nonprofit and voluntary sector quarterly, 2019, 48(2): 123S-150S. DOI:10.1177/0899764018794907 |

| [25] |

COLEMAN J S. Social capital in the creation of human capital[J]. The American journal of sociology, 1988, 94(S): 95-120. |

| [26] |

PUTNAM R D. The prosperous community: social capital and public life[J]. The American prospect, 1993, 4(13): 35-42. |

| [27] |

弗朗西斯•福山. 信任: 社会美德与创造经济繁荣[M]. 彭志华, 译. 海口: 海南出版社, 2001:35-36. 弗朗西斯•福山. 信任: 社会美德与创造经济繁荣[M]. 彭志华, 译. 海口: 海南出版社, 2001:35-36. |

| [28] |

边燕杰, 张磊. 论关系文化与关系社会资本[J]. 人文杂志, 2013(1): 107-113. DOI:10.3969/j.issn.0447-662X.2013.01.014 |

| [29] |

孙昭君, 张进. 从社会资本角度看我国体育赛会青年志愿者的可持续发展[J]. 山东青年政治学院学报, 2012(2): 32-35. DOI:10.3969/j.issn.1008-7605.2012.02.008 |

| [30] |

NOR M H M, ALIAS A, MUSA M F. Social capital in youth volunteerism[J]. Planning Malaysia, 2018, 16(4): 176-187. |

| [31] |

夏明治. 社会资本对青年群体志愿服务参与意愿的影响——基于 CSS2021 全国抽样调查数据的分析[J]. 运筹与模糊学, 2023(4): 3226-3233. |

| [32] |

张冰, 章晓懿. 政治效能感、社会资本对大学生志愿服务的影响[J]. 山西大学学报(哲学社会科学版), 2020(3): 137-144. |

| [33] |

王翰飞. 参与志愿服务能够促进青年就业吗?——基于CSS2021数据的实证分析[J]. 青年发展论坛, 2022(3): 27-38. DOI:10.3969/j.issn.1672-2108.2022.03.003 |

| [34] |

邵媛波, 邓玮. 居民志愿服务与主观幸福感——基于社会网络的中介作用分析[J]. 中国志愿服务研究, 2022(2): 126-148. |

| [35] |

徐洁, 王有强. 共同富裕背景下公民志愿服务的同群效应研究——基于CSS2019和CSS2021的实证分析[J]. 湖南社会科学, 2023(4): 102-111. |

| [36] |

祝伟, 刘松, 王瑞梅. 互联网使用对农村居民身心健康的影响——基于CGSS2021数据的实证研究[J]. 四川农业大学学报, 2024(3): 689-697. |

| [37] |

韩彦超, 潘泽泉. 互联网使用与公平感——基于CSS2019的实证分析[J]. 浙江社会科学, 2023(1): 76-85,158. |

| [38] |

陈明明, 陈雨. 中国居民数字素养的基本内涵、水平测度及结构特征[J]. 电子政务, 2024(9): 91-101. |

| [39] |

张文宏. 中国的社会资本研究: 概念、操作化测量和经验研究[J]. 江苏社会科学, 2007(3): 142-149. DOI:10.3969/j.issn.1003-8671.2007.03.023 |

| [40] |

赵延东, 罗家德. 如何测量社会资本: 一个经验研究综述[J]. 国外社会科学, 2005(2): 18-24. DOI:10.3969/j.issn.1000-4777.2005.02.003 |

| [41] |

BJØRNSKOV C. The multiple facets of social capital[J]. European journal of political economy, 2006, 22(1): 22-40. DOI:10.1016/j.ejpoleco.2005.05.006 |

| [42] |

张彤进, 万广华. 机会不均等、社会资本与农民主观幸福感——基于CGSS数据的实证分析[J]. 上海财经大学学报, 2020(5): 94-108. |

| [43] |

徐萌娜, 王明琳. 社会资本怎样影响生育意愿——基于CGSS数据的实证研究[J]. 财经论丛, 2021(11): 3-12. |

| [44] |

雷咸胜. 社会资本对基本医疗保险参与的影响——基于CGSS(2015)数据的实证分析[J]. 华中农业大学学报(社会科学版), 2019(5): 146-155,173-174. |

| [45] |

杜雯翠, 万沁原. 社会资本对公众亲环境行为的影响研究——来自CGSS2013的经验证据[J]. 软科学, 2022(11): 59-64,80. |

| [46] |

谢立黎. 中国城市老年人社区志愿服务参与现状与影响因素研究[J]. 人口与发展, 2017(1): 55-65,73. DOI:10.3969/j.issn.1674-1668.2017.01.006 |

| [47] |

田双双, 黄书嫔. 志愿服务在推进中国式现代化中的价值探析[J]. 江苏省社会主义学院学报, 2024(2): 23-28. DOI:10.3969/j.issn.1672-3163.2024.02.003 |

| [48] |

唐钧. “关怀—照护”理论、老年照护体系和照护型社会[J]. 社会政策研究, 2024(1): 64-71,133-134. |

| [49] |

谭建光. 中国志愿服务工作体系的发展分析——兼论中国式现代化新征程中青年志愿服务的创新[J]. 青年探索, 2024(2): 17-25. |

| [50] |

BELLIDO H, MARCÉN M, MORALES M. The reverse gender gap in volunteer activities: does culture matter?[J]. Sustainability, 2021, 13(12). DOI:10.3390/su13126957 |

| [51] |

CHANG S C, FANG C L, LING Y C, et al. Effects of socioeconomic status on leisure volunteering constraint: a structural equation model[J]. Social behavior and personality: an international journal, 2011, 39(4): 477-489. DOI:10.2224/sbp.2011.39.4.477 |

| [52] |

王莉莉. 中国老年人社会参与的理论、实证与政策研究综述[J]. 人口与发展, 2011(3): 35-43. DOI:10.3969/j.issn.1674-1668.2011.03.005 |

| [53] |

刘双, 钱澄澄, 石婉雯, 等. 老年群体信息鸿沟弥合策略研究[J]. 图书馆学刊, 2023(9): 20-25. DOI:10.3969/j.issn.1002-1884.2023.09.006 |

| [54] |

关成华, 张佑辉, 方航. 哪些人更有可能成为志愿者?——基于时间分配视角的实证分析[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2018(2): 127-137. |

| [55] |

宋娟, 杨超. 城市低龄老人参与社区志愿服务的激励对策研究[J]. 社会与公益, 2020(6): 43-46. |

| [56] |

FILSINGER M, ACKERMANN K, FREITAG M. Surfing to help? an empirical analysis of internet use and volunteering in 27 European societies[J]. European societies, 2020, 22(3): 368-389. DOI:10.1080/14616696.2019.1663895 |

| [57] |

许肇然, 胡安安, 黄丽华. 老年人互联网服务使用行为对社会参与的影响研究: 孤独感和线下相关程度的调节作用[J]. 信息系统学报, 2017(2): 27. |

| [58] |

杜鹏, 汪斌. 互联网使用如何影响中国老年人生活满意度?[J]. 人口研究, 2020(4): 3-17. |

| [59] |

周懿瑾, 魏佳纯. “点赞”还是“评论”?社交媒体使用行为对个人社会资本的影响——基于微信朋友圈使用行为的探索性研究[J]. 新闻大学, 2016(1): 68-75,149. |

| [60] |

王虹元. 城市中低龄老年人志愿服务参与行为及影响因素研究——以成都市成华区为例[D]. 成都: 西南交通大学, 2019: 41-42. 王虹元. 城市中低龄老年人志愿服务参与行为及影响因素研究——以成都市成华区为例[D]. 成都: 西南交通大学, 2019: 41-42. |

| [61] |

彭可余, 宋月萍. 互联网使用与老年人就业收入: 数字资本的视角[J]. 人口学刊, 2024(4): 67-85. |

| [62] |

李娟. 新媒体环境下大力推进网络文明传播志愿服务[J]. 新闻研究导刊, 2020(4): 228-229. DOI:10.3969/j.issn.1674-8883.2020.04.136 |

| [63] |

杨越明. 从数字赋能到生态构建 新时代文明实践志愿服务创新机制研究[J]. 人民论坛, 2024(3): 69-73. DOI:10.3969/j.issn.1004-3381.2024.03.018 |

| [64] |

《促进数字技术适老化高质量发展工作方案》解读[EB/OL]. [2023-12-28]. https://www.gov.cn/zhengce/202312/content_6922851.htm. 《促进数字技术适老化高质量发展工作方案》解读[EB/OL]. [2023-12-28]. https://www.gov.cn/zhengce/202312/content_6922851.htm. |

2025, Vol. 25

2025, Vol. 25