2. 南京大学社会学院,江苏 南京,210023

基金课题

- 国家社会科学基金后期资助重点项目“人口老龄化背景下的临终关怀社会工作研究”(23FSHA002);四川省哲学社会科学基金后期资助项目“构建中国安宁疗护社会工作实证与循证实践框架研究”(SCJJ23HO37);中央高校基本科研业务费年度培育项目“中国传统文化融入老年人临终关怀社会工作本土路径研究”(JBK2406119)。

作者简介

- 何龙韬(1986— ),男,汉族,副教授,博士;主要研究方向:定性社会医学,中国儒家伦理,循证社会医学,医务社会工作.

通讯作者

- 彭华民(1957— ),女,汉族,教授,博士;主要研究方向:社会福利,社会工作;Email:penghm@nju.edu.cn。.

文章历史

- 收稿日期:2024-09-16

2. 南京大学社会学院,江苏 南京,210023

2. Department of Social Work and Social Policy, Nanjing University, Nanjing, Jiangsu, 210023, China

近年来,中美两国的深度老龄化和高癌症发病率引发了各界对老年癌症患者照护问题的关注。中美两国癌症患者的年新增数量位列全球前两名[1],由此产生的老年癌症患者的正式和非正式照护需求日益增加。家庭照护者在老年癌症患者的照护体系,尤其是非正式照护体系中,扮演至关重要的角色。对家庭照护者照护经历的深入理解有益于制定促进家庭照护体系良性发展的支持性政策。

中美两国国情和老年癌症患者照护系统的发展情况不同。对比两国家庭照护者的经历有助于更加清晰和深刻地了解中国家庭照护者各个层面的共性与异质性的照护经历,并寻找可能缓解中国家庭照护者的照护负担和促进其照护获得的启示。本文旨在通过比较两国在临终关怀中的异同,为中国构建符合本土实际的照护者社会工作实践模型提供参考和借鉴。希望通过比较研究,在吸取有益经验和负面教训的同时,结合中国照护者所面临的独特挑战与文化背景,提出更具针对性和操作性的实践路径。

本文拟通过多个维度对中美成年子女照护癌症患者的经历进行比较,包括负性体验、适应与积极体验、既有支持、照护需求等方面,深入分析这些差异在文化、医疗服务体系、就业保障与保险制度、信仰体系上对照护者的影响。此外,针对中国照护者面临的具体问题,如“面子”文化、孝文化、专业护理资源不足、经济负担等展开详细讨论,强调这些问题的复杂性及其对照护者带来的多重挑战。在此基础上,本文还将探索如何借鉴美国经验,结合中国本土文化和社会环境,提出构建更符合中国需求的家庭照护支持系统的建议。在此基础上,还将探索如何将中美经验与中国实际相结合,构建更符合中国社会需求的照护者社会工作实践模型,实现对照护者的有效支持和构建可持续的服务体系。

二、文献综述中美两国老年癌症患者照护的主要承担者都是成年子女。截至2020年,美国有超过

中美成年子女照护经历的异质性主要体现在文化和医疗体制建设两个方面。首先,在照护文化方面,美国的家庭照护者常通过宗教信仰获得灵性力量,中国的照护者更多依赖“孝”和“仁”等儒家思想。[14-16]孝文化既能增强精神满足,同时也会带来愧疚感,强化死亡禁忌,阻碍照护者向外求助。[17-18]其次,医疗体制差异显著影响照护者的照护信息获取和服务体验。美国家庭照护者掌握了更多与癌症相关的医疗知识和照护技巧,中国照护者在这方面存在不足。[19]美国医院普遍提供安宁疗护服务,有国家层面的专业认证,中国的安宁疗护起步较晚,尤其是农村地区的发展仍处于初期阶段。[20-21]此外,美国普及死亡教育,30%的民众了解安宁疗护,而中国民众对其认知度极低。[22-23]

现有文献中关于照护者的经历有四个主要理论框架:照护者身份理论(Caregiver Identity Theory)[24]、应对模型(Coping Model)[25]和非正式照护者倦怠综合症理论(Informal Caregiving Burnout Theory)[26]、整合性照护者介入框架(Organizing Framework for Informal Caregiver Interventions)。[27]这些理论分别从角色转换、照护负担和心理应对角度切入照护者的体验。照护者身份理论强调,当照护者的实际照护行为与其身份预期不符时,会增加其心理压力与负担,特别是在照护对象的功能性退化或问题行为频发时,这种压力尤为显著。非正式照护者倦怠综合症理论引入职业倦怠三维模型,将情感耗竭、人格解体等现象应用于非正式照护者,探讨长期照护带来的心理和情感影响。应对模型聚焦于照护者通过认知和情感调整来应对照护压力,提出自我效能感和应对技巧可以缓解照护者的负面情绪,提升照护者的心理健康水平。

虽然这些框架从角色转换、照护负担、心理应对等层面详细分析了照护者的经历,但其未能覆盖照护者的全部经历,尤其是缺乏对照护活动、技能及其对照护者和被照护者整体影响的深入探讨。因此,整合性照护者介入框架显得更加全面。该框架不仅涵盖了照护者在临床技能、心理应对技巧、支持寻求等方面的活动,还详细描述了这些技能对照护者和被照护者的影响,并提供了系统化评估干预效果的方式。通过这个框架,社会工作者可以设计出更具针对性和多维度的干预策略,帮助照护者应对来自不同方面的压力和挑战。

然而,整合性照护者介入框架在跨文化和跨体制的适用性上仍存在局限。不同文化背景、医疗体制和福利体系下的社会工作介入实践可能存在显著差异。中美两国照护者的经历差异就体现了这些文化和体制的异质性,深入研究和细化两国家庭照护特征的比较指标和内容成为一个具有创新性的研究主题。研究表明,使用质性Meta整合方法能够更全面、更深入地了解家庭照护者的经历。[19]已有关于中国或美国癌症患者照护者的质性Meta整合文章,要么不聚焦于家庭照护者,而是把患者和家属作为一个整体来整合他们的临终经历[28-29],要么只针对中国的癌症患者家庭照护者经历进行质性Meta整合[30],要么对多个国家的癌症患者家庭照护者经历都进行整合。[31-32]这些研究整合了家庭照护者照护经历的共性特征,但是并没有区分成年子女和其他家庭照护者的经历,或者没有区分不同文化或国家间成年子女的照护经历。[33]因此,本文使用质性Meta整合方法,通过对比中美两国照护者的经历,力图构建一个更为全面且具有本土化特色的社会工作介入模型,以满足中国特有文化和社会背景下照护者的需求,促进中国照护者支持体系的有效构建。

三、资料与方法(一)文献检索策略

笔者通过检索英文数据库Web of Science、PubMed、Embase、MEDLINE、Cochrane Library、CINAHL、Google Scholar和中文数据库中国知网、万方数据知识服务平台、维普中文期刊服务平台,从建库至2024年6月1日收录的关于中美两国老年癌症患者成年子女家庭照护者照护经历的中英文质性研究文献。英文检索词包括:China or Chinese+America or American+cancer or tumor or terminal illness or neoplasia or malignancies(以及其他MeSH词)+caregiver or informal caregiver or family caregiver or adult children or caregiving or care(以及其他近义词)+qualitative。中文检索词包括:癌症/绝症/肿瘤(以及其他近义词)+照顾者/照护者/照料者(以及其他近义词)+经历/经验/体验+质性/定性。

(二)文献纳入和排除标准

1. 文献纳入标准

已公开发表于中英文学术期刊的文献;研究目的侧重于探讨中国或者美国老年癌症患者成年子女家庭照护者的照护经历;研究对象为经病理学诊断为癌症患者的成年子女家庭照护者(年龄在18岁及以上),国籍为中国或美国;研究方法为质性研究或包含质性研究元素的混合研究,包括扎根理论、民族志、现象学研究等质性研究方法;研究的主要内容为中国或者美国老年癌症患者成年子女家庭照护者的生理、心理、社会体验及其影响因素等。

2. 文献排除标准

非中英文文献;不同数据库检索到的重复文献;无法获取全文或数据不全的文献;未使用质性研究的文献;患者为非老年癌症患者的文献;未包含成年子女家庭照护者的文献。

3. 文献筛选及资料提取

由本文的2位作者进行文献筛选和资料提取。首先,根据文献纳入和排除标准阅读文献的标题和摘要,进行初步筛选与资料提取。资料提取的主要内容为作者、国家、研究方法、研究对象、研究结果等。其次,通过交叉核对已初步纳入文献的全文,确定最终纳入的文献。若2位研究者对最终纳入文献的意见不一致,则邀请第三方专业人士协助判断。

4. 文献质量评价

本文采用2021年版澳大利亚JBI(Joanna Briggs Institute)循证卫生保健中心的质性研究质量评价标准,对初步纳入的文献进行质量评价。[34]共有10项评价标准,各个评价标准均有4个选项:是,否,不清楚,不适用。采用累计记分制的评价原则,评价为“是”记1分,其他选项不得分,最后加总10项评价标准的得分,根据总分分为3组:A级为8—10分,B级为5—7分,C级为0—4分。A级文献的偏倚风险较低,将被直接纳入;C级文献的偏倚风险较高,将被直接排除;B级文献具有中等偏倚风险,是否纳入或排除由本文作者商议后决定,主要判断标准是文献中主题提取的逻辑性和研究结果的丰富度。

5. 资料分析方法

本文采用解释性质性整合分析方法(Qualitative Interpretive Meta-Synthesis,QIMS)对纳入文献进行分析。[35]首先,通过对最终纳入文献的反复研读,归纳出研究发现,并初步提取主题。其次,通过对主题初步归纳结果的商讨与修订,确定最终主题。最后,经由诠释与建构对主题进行全新的提取与整合,而非对所有纳入文献研究结果进行简单加总。

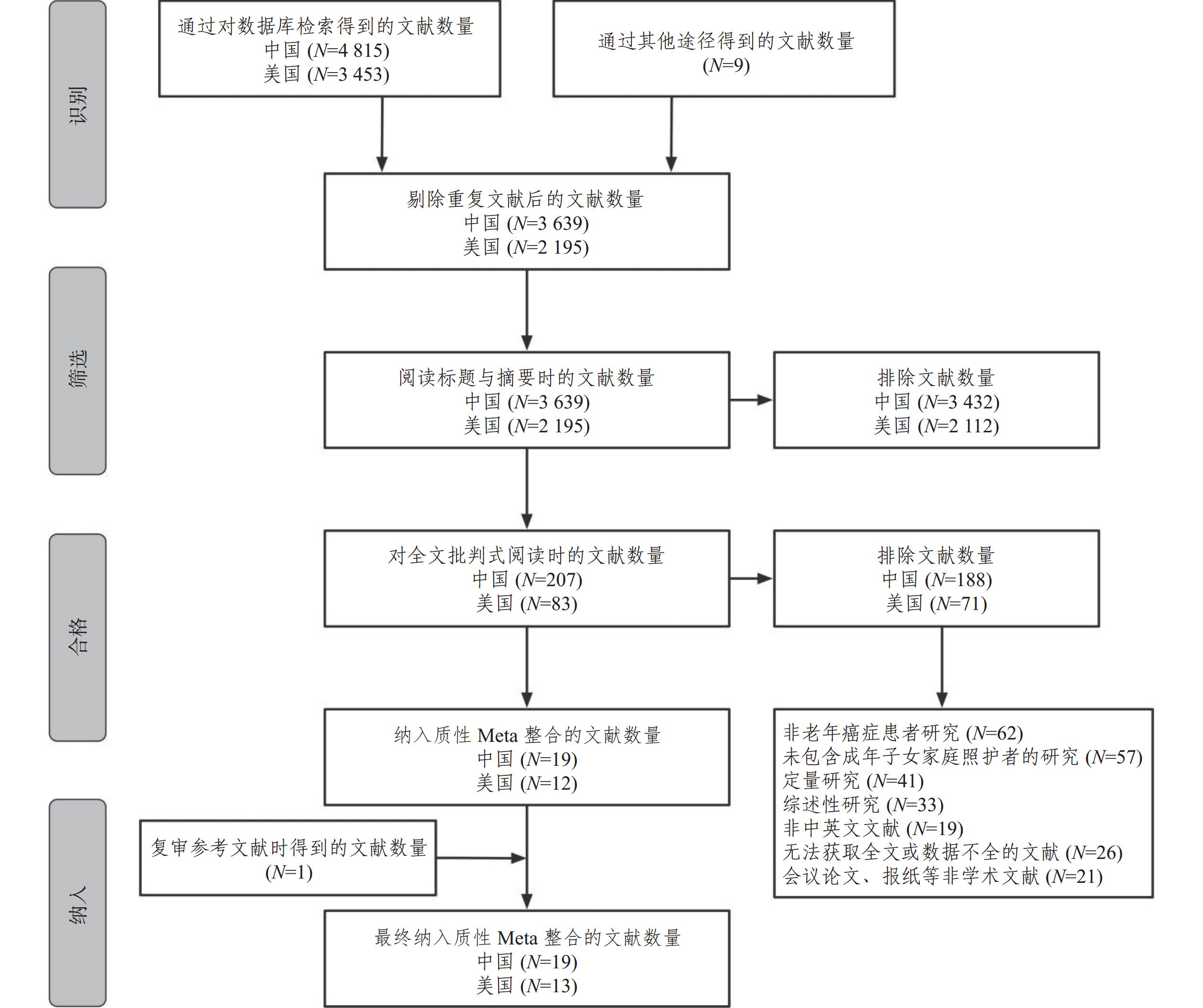

四、研究结果本文遵循PRISMA文献筛选法。[36]通过文献检索,共检索到关于中美两国的文献

|

图 1 中美两国老年癌症患者成年子女家庭照护者照护经历的PRISMA文献筛选流程 |

(一)纳入文献的基本特征

表1给出了中美两国老年癌症患者成年子女照护经历质性研究的基本特征。由表1可知,在纳入的19篇关于中国老年癌症患者成年子女家庭照护者照护经历的质性研究文献中,有15篇使用现象学分析方法,2篇使用主题分析法,1篇使用福柯话语分析,1篇未写明所使用的方法(但使用质性文本数据进行了分析和结果呈现)。这19篇文献共包含199名成年子女家庭照护者(女儿89名,儿子72名,孙女5名,女婿2名,儿媳4名);其中有4篇文章未具体写明家庭照护者角色[37-40],通过阅读全文,研究者确定文中含有成年子女家庭照护者的照护经历,因此,也将这些文献纳入本文。在13篇关于美国的研究文献中,有6篇使用主题分析法,3篇使用描述性质性研究法,2篇使用扎根理论,1篇使用叙事研究,1篇使用现象学分析方法。这13篇文献共包含410名家庭照护者(女儿212名,儿子38名,孙女1名),其中有8篇未明确指出具体的家庭照护者角色。[4,11,41-46]有2篇既包含了家庭照护者的照护经历,也包含了患者的治疗经历[42,47],本文只纳入其中关于照护者的照护经历。在研究方法层面,有1篇文献使用了混合研究法,本文仅纳入其中的质性研究内容。[48]

| 表 1 老年癌症患者成年子女照护经历质性研究的基本特征 |

(二)纳入文献的质量评价

通过对纳入文献的方法学质量进行评价可知,所有文献至少有6个评价标准被评价为“是”。根据评价原则,在32篇文献中,有18篇被评价为A级,具有较低的偏倚风险,直接纳入本文,其余文献均被评价为B级,具有中等的偏倚风险。经过2位作者的讨论,一致认为所有B级文献的偏倚风险不足以达到排除标准。因此,所有文献均纳入本文。

(三)Meta整合结果

本文在研读和分析纳入的19篇中国和13篇美国成年子女照护相关的质性研究文献的基础上,提炼了61个中国研究主题和41个美国研究主题(三级主题),归纳了22个中国类别和18个美国类别(二级主题),并得到4个整合结果(一级主题):负性体验、适应与积极体验、既有支持、照护需求(见表2和表3)。

| 表 2 纳入的中国老年癌症患者家庭照护者经历相关质性研究文献 Meta 整合结果 |

| 表 3 纳入的美国老年癌症患者家庭照护者经历相关质性研究 Meta 整合结果 |

1. 整合结果1:负性体验

在父母罹患癌症后,成年子女作为其重要责任承担者之一,面临繁重的照护任务,并由此带来很多负性体验。对比中美照护者的负性体验发现,二者在二级主题维度上高度重合,都包括生理、心理、社会、经济和工作、文化、自我和灵性。生理和心理的三级主题呈现出高度的重合性,但是在经济和工作、社会、文化、自我和灵性层面的三级主题上,中美照护者的负性体验却呈现出一定差异。

在文化层面的负性体验上,两国照护者的负性体验有明显的异质性。美国照护者对死亡或绝症的恐惧主要体现为害怕癌症有遗传的特性。在中国,癌症有被污名为具有传染性疾病的现象,癌症患者和照护者除了恐惧死亡本身外,还会畏惧癌症传染性的污名化带来的负面影响,或者认为罹患癌症没有面子。中美两国的照护者都有对癌症患者隐瞒病情的实践。在美国,这种实践主要集中于少数族裔,在白人照护者中相对较少。中国的照护者较多提及孝文化对其提供照护的积极意义,孝文化还有阻碍照护者向外界寻求帮助的作用。

在经济和工作负担方面,很多中国照护者为了给病重的父母提供照护,必须面临因为缺乏提供照护的带薪假而损失工资或者上缴罚款,甚至可能丢掉工作的困境;有些照护者还必须承担工作地与父母居住地之间的距离带来的时间和资金成本。美国照护者并没有过多提及这方面的负担,其强调商业保险理赔程序复杂导致治疗延迟。

在社会和文化层面,中国照护者与美国照护者共享某些共同挑战,如感到孤立或被隔离。中国照护者还受到特定制度和文化因素的影响。例如,探视制度在某些省市和医院可能存在不够规范或过于严格的现象[62],尤其在疫情期间,照护者的探视机会和社会互动减少。[63]此外,癌症污名化在中国更为严重,研究显示,许多中国患者和家属因为社会对癌症的负面看法,面临更多的社交隔离和心理压力。[64]

在自我与灵性方面,中美照护者的理解也有所不同。中国照护者往往对生命和死亡持有极端的理解,文化中对死亡的禁忌也加重了其心理负担。美国照护者更关注与上帝的关系,更多反思自己与宗教信仰之间的联系是否发生了消极转变。[65]这些差异进一步表明,在设计社会工作介入策略时,需要考虑文化和制度背景的异质性。

2. 整合结果2:适应与积极体验

在经历负性体验的同时,成年子女还会有一些积极体验和适应策略。中美照护者的正面体验都包含心理强化、个人成长、精神力量的增强以及家庭亲密感的增加。在三级主题层面,美国照护者的心理强化主要来源于照护患病父母的成就感和在照护过程中实现的内心强大;中国照护者主要从孝文化的传统思想中获取精神力量。在个人能力的提升上,美国照护者和中国照护者的不同之处是缔结了与上帝的新联系,中国照护者的积极体验很少涉及宗教信仰方面。

3. 整合结果3:既有支持

中美两国的成年子女照护者在提供照护时,都会获得各种各样的共性支持,包括家人、朋友、同伴、社会系统、医疗团队和文化支持。相比中国照护者,美国照护者多了更加明确的宗教信仰方面的支持,其中包括来自教友的帮助和支持。

4. 整合结果4:照护需求

除已获得的支持,中美两国的成年子女照护者还提出很多不同种类的需求(包括专业支持、经济相关需求、灵性需求以及社会性需求),这些需求在一定程度上是对负性体验的回应。两国照护者对专业支持方面有较多共性需求,包括疾病的专业知识、治疗相关的信息、对临终关怀服务的需求、医护的人文关怀、照护技能的信息与培训需求。中国照护者有一些专业支持方面的特殊需求,包括对专业护工的需求、对转送服务的需求等,美国照护者没有提及这方面的需求。美国照护者在多语种的翻译服务上有特殊需求,中国在这方面的需求没有在纳入文献中过多体现。两国照护者都表达了在经济和信仰方面的需求。相比美国照护者,中国照护者更明确地表达了社会性支持的需求,包括人际沟通的需求、社会活动的需求以及获得同伴支持的需求。

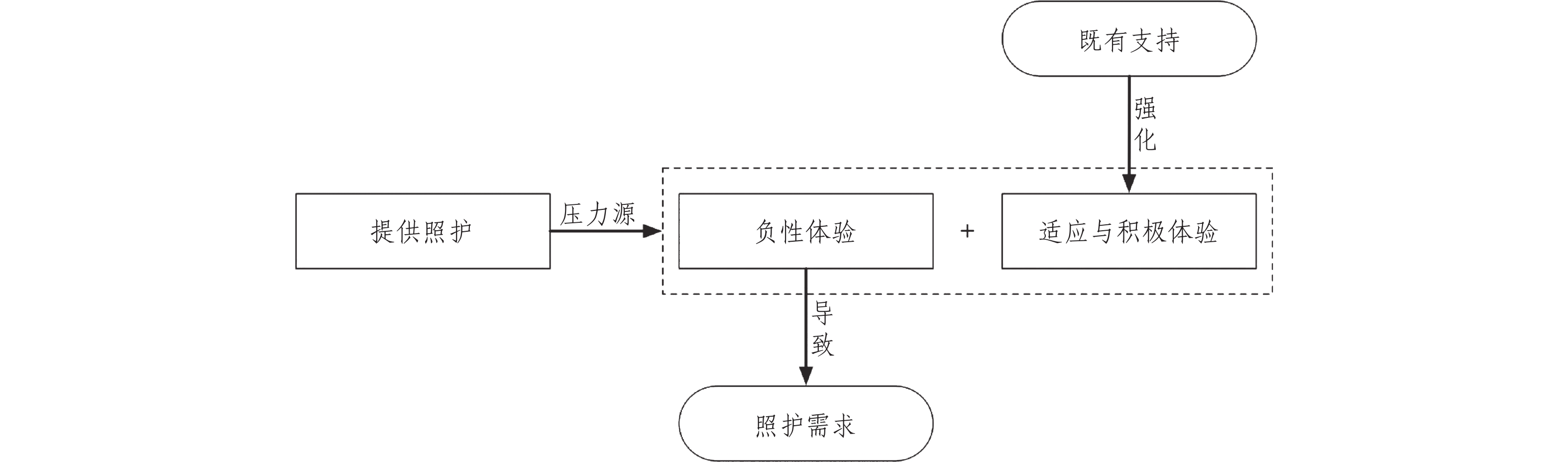

五、讨 论本文通过质性Meta整合的方式系统整合与评价了中美两国老年癌症患者的成年子女照护者的照护经历,主要比较了四个共性经历主题。从图2可知,成年子女作为照护者需要为患癌父母提供照护,而提供照护作为压力源能够给照护者带来积极与消极的体验;照护者能够获得的各种支持可能会促进很多积极体验的形成,而照护者的部分消极体验也会引出照护者各种各样的需求。本文没有针对癌症的不同类别对照护者的经历进行区分,但分析发现,不同种类的癌症,其照护者的照护体验和经历存在较多共同之处。

|

图 2 共性照护经历的内在关系 |

中美成年子女照护者照护经历的异质性主要与四个结构性因素相关:与癌症和照护相关的文化、专业医疗服务系统、就业保障与医疗保险体系以及信仰体系。

(一)中美两国癌症和与照护相关的文化差异对照护经历的影响

两国照护经历的异质性与三种文化实践相关。第一,恐惧癌症的内涵差异。两国照护者都有明显的恐惧体验,其中,美国癌症患者的家庭照护者对癌症以及死亡的恐惧主要体现为害怕癌症的遗传特性。研究表明,癌症是一种多基因遗传易感性疾病,前列腺癌、乳腺癌等22种癌症的确具有较高的遗传性风险[66],这在一定程度上增加了照护者内心的恐惧感。中国照护者更多恐惧罹患癌症所带来的污名化效应。已有研究表明,癌症本身不具有传染性,即使是胃癌和肝癌,其本身也不具有传染性,只是导致癌症发生的病毒或细菌可能会传染,比如导致胃癌发生的幽门螺旋杆菌以及导致肝癌发生的乙型肝炎病毒。[67]但本文发现,癌症会被污名化为传染性疾病。其主要原因是中国民众对癌症知识的知晓率不高,癌症知识教育缺乏等。因此,在未来的医疗护理实践中,医生、护士、社会工作者可以通过开展更具针对性的医学知识宣传,普及癌症知识,减少癌症的污名化。

第二,“面子”文化与死亡禁忌对中国照护者经历的双重影响。研究发现,他人对癌症的污名化会加剧患者及其照护者的负性心理体验,造成社会对癌症患者及其照护者的孤立,进而影响其正常的社会活动与工作。[3]而且,受中国传统思想的影响,“人活一张脸”“家丑不可外扬”等“面子”文化早已深深印刻在民众的思想与行为之中。[68]中国人十分注重“面子”,他人对疾病的看法会使患者和照护者担忧自身“面子”的得失。此外,在中国文化中,死亡深受忌讳,而大众将癌症等于死亡的认知会造成癌症患者及其家属的“面子”丧失。[18]在本文文献中,就有照护者因害怕他人将癌症看作不治之症,而拒绝他人探视的案例。[4]值得注意的是,“面子”作为一种文化,在一定程度上阻碍了患者及其照护者正常的社会活动。因此,在治疗与康复阶段,医护人员需要注意“面子”文化对照护者的影响,医院可以引进专业医务社会工作者,通过提供专业的咨询服务,改变其错误的认知,缓解其面临的负性体验。

“面子”文化可能带来负面影响,如加剧癌症的污名化、阻碍患者及其家属的正常社会活动,但也具有一定的正面作用。首先,“面子”文化能够激励个人在社区的表现,以维护自己的社会地位和尊严。在家庭照护情境中,这种文化规范促使照护者更加尽责,因为他们不仅希望满足社会对孝道的期望,也希望通过照护行为赢得外界的认可和尊重。[3]其次,“面子”文化能够帮助照护者建立更强的社会联系。许多照护者在面对外界时,会通过展示其对父母的照护,获得家庭及社区的支持和尊重。这种文化激励下的表现欲望,往往可以增强照护者的自我效能感和成就感,并有助于照护者应对照护带来的心理压力。[68]此外,“面子”文化还能促进家庭和谐。照护者为了维护家庭形象,可能会努力提升照护质量。这不仅有利于患者身心康复,也能在一定程度上减少家庭成员之间的矛盾。[19]社会工作者可以通过文化敏感性教育、社会支持网络建设以及家庭沟通技巧培训等方式,帮助照护者正视“面子”文化的双重作用,减轻“面子”带来的压力,增强“面子”的正向作用。同时,也可以引导照护者在社区中获得社会认可与支持,从而增强自我效能感和成就感,并通过情感劳动管理技巧来缓解心理压力,促进家庭和谐。

第三,孝文化对中国照护者的双重影响。一方面,中美两国都有隐瞒病情的实践,但其归因有所不同。美国照护者对病情的隐瞒实践主要归因于家长主义或家庭主义的文化因素,且主要表现在少数族裔的照护实践之中。[41,60]中国照护者在照护实践上具有很大的同质性,但极具中国本土文化特征,即中国照护者隐瞒病情主要是因为对孝文化重视。如前文所述,孝文化还从造成过重的愧疚心、强化盛行的死亡禁忌,以及难以向外界寻求帮助等方面导致照护者的负面体验。另一方面,两国的照护实践都会使照护者的心理逐渐强大。美国照护者的心理强化主要源于照护过程中产生的个人成就感。[11]在中国,传统孝道作为一种家庭伦理准则,维持着家庭成员间的关系。[50]孝文化可以促进照护者的照护行为,孝顺父母体现了大部分照护者的责任感和价值观,子女照护行为符合社会期望,能够帮助照护者获得外界的尊重,带给照护者积极体验。[18,50]因此,专业医疗与卫生人员在为癌症患者及其家庭照护者进行服务时,需要注意中国本土孝文化带来的双重影响,设计具有文化敏感性的干预方案。例如,社会工作者可以通过组织社区活动和建立互助小组,帮助照护者在社区中展示其孝道和责任感,从而获得更多社会认可和支持。通过这些活动,照护者能够在维护“面子”的同时,得到来自家庭和社区的情感支持及实际帮助,从而减少照护中的孤立感和压力。

第四,两国在照护需求取向方面存在异质性。本文发现,中国照护者表达了明确的社会性支持需求。中国长期以来的“家本位”文化强调家庭成员互帮互助,较少求助于社会的帮助。家庭主义强调,在福利供给中,家庭作为主要责任者为成员提供保障。[69]在传统家庭支持系统逐渐瓦解与社会资源逐渐丰富的今天,中国照护者可能会有更加明确的社会性需求。[3]基于中国照护者的文化特性,社会工作者在服务过程中可以设计专门的评估策略,评估患者及其照护者的社会性需求,从而为他们提供相应的微观帮助;并且在宏观层面,积极倡导出台专门针对照护者的福利政策。

(二)中美两国专业医疗服务系统的差异对照护经历的影响

中美两国在专业医疗服务系统层面存在共性需求,相比美国照护者,中国照护者有些特殊需求。

第一,对专业护工的需求。研究发现,大部分癌症照护者都面临繁杂的照护任务,并希望获得体力上的喘息支持,但获取专业的照护资源却十分困难。[53,56]据2021年中国护工行业的调查,我国医院病床与护工比是1∶0.27,而在美国,床护比已达1∶2。这意味着中国护工需要照顾更多的患者,同时也使得中国患者所能接受的专业护理服务更为基础。根据2016年的调查,中国护工服务收费仅为护工成本的10%左右,远低于实际人力成本,这从根本上造成了我国专业护理人员的缺乏。[70]从国家层面来看,在不断完善国家医疗保险体制的同时,还可以出台相应的护工培训与教育的支持性政策,增加中国专业护工的数量。从社会层面来看,提高护工的待遇,增强护工的服务意识,培养有竞争力的专业护工也是亟需的(至于如何构建提高护工待遇等具体机制,需要更加深入的研究)。

第二,对转送服务的需求。研究发现,癌症患者后期通常会有回家接受死亡的需求,为保证患者能顺利回家,照护者迫切希望得到转送服务。美国不仅有成熟的紧急医疗转送系统,还建立了完备的非紧急医疗转送系统,以服务病情稳定、需要术后检查的患者。医院可以提供这项服务,同时也存在大量专门从事运输服务的商业医疗转送服务公司。中国的医疗转送服务更多集中在病人入院前的急救服务,而较少关注病人出院时的转送需求。[51]未来医院应进一步加强人文性、关怀性等综合评价指标,并重视各种转送服务的发展,以促进医疗体系良性发展。社会工作者可以为照护者提供医疗转送服务的详细信息,帮助他们了解转送资源和流程。在中国,由于非紧急转送系统尚未成熟,社会工作者可以协助患者家庭与医院及相关机构沟通,确保在患者需要时能够及时安排转送服务。在这个过程中,社会工作者可以作为协调者,在患者的转送过程中与医疗机构、保险公司和转送服务提供商进行沟通,确保患者的需求得到充分满足。同时,社会工作者可以帮助制定患者的回家护理计划,确保在转送过程中患者的安全和舒适得到保障。

第三,对翻译服务的需求。由于两国都是多民族国家,存在多元化的语言,而照护者在照护实践中,语言不通可能成为交流的阻碍。美国作为“移民国家”,其在人种上呈现出多样化的特征,比如,截至2019年,有13.5%的美国人以西班牙语作为唯一语言。[71]相比之下,中国的普通话普及程度较高,且本文整合的原始文献大多是关于汉族的照护者,因此很少有照护者提及专业医疗机构中的翻译服务需求。但是,中国是一个多民族国家,每个民族都有自己的语言特色,各个地区也有不同的方言。癌症是一种重大的疾病类型,癌症患者经过多级诊治确诊后,通常会选择在聚集先进的医疗设备、治疗手法、优秀人才的省会、市属的三甲医院进行治疗。截至2020年,虽然我国的普通话普及率超过80%[72],但仍有不少少数民族群体对普通话的掌握程度不高。这容易导致患者入院时与医生、护士的交流出现困难,进而存在对翻译服务的需求。而医护人员往往缺乏语言翻译技能,医疗机构也缺乏足够的资源配备全职的翻译人员。可以通过在医院设置社会工作领域的专门志愿服务系统,招募相关翻译人员作为志愿者,并以给予志愿证书、志愿时长证书等方式,鼓励志愿者积极提供翻译服务。

(三)中美两国就业保障与医疗保险体系的差异对照护经历的影响

中美两国在就业保障与医疗保险体系的差异也造成了照护经历的异质性。第一,就业保障状况不同导致照护者在护理假需求上存在差异。癌症患者需要长期照护,因而照护者产生了护理假的需求,但中国照护者的需求更强烈。一方面,美国人的工作时长(34.5小时/周)明显短于中国(47.8小时/周),这使美国照护者可以有更多时间照护患病的父母;[73-74]另一方面,美国的床护比更高,正式照护体系也更为完善[75],因而美国照护者较少提及护理假方面的需求,中国照护者更多表达了带薪护理假不足的问题。研究发现,中国照护者为全身心照护罹患癌症的父母,往往会选择申请无薪假期、罚薪假期,甚至需要辞职提供照护。[18]虽然中国多地已出台了带薪护理假的政策,但企业出于用工成本等因素,较少推行此项政策,癌症照护者的带薪护理假也因此难以得到有效保障。[76]另外,相对于美国而言,中国人的日均工作时间长,所以其照护压力更大。相对于美国由专业护理人员主导的护理环境和护理服务,在中国癌症患者家庭中,家庭成员在护理过程中扮演着更为重要的角色。[19]因此,社会工作研究者和实务工作者可以提倡相关部门制定护理带薪休假政策,并制定相关政策促进企业执行(如雇主可以减税、获得相应的荣誉等),以此来降低照护者的照护压力。

第二,医疗保险方面的差异造成照护者在经济负担上的体验不同。中美两国都形成了较为系统的医疗保险体系,但仍有不足。一方面,虽然美国奥巴马医改计划有效扩大了美国医疗保险的覆盖面,但是截至2020年,仍有10%左右的美国人无任何保险。[77]另一方面,虽然美国具有全球最发达的商业医疗保险体系,截至2020年商业保险覆盖率为66.5%,但保费的自付部分较为昂贵,而且具有较高的免赔额(平均为

中国的医疗保险体系在门诊报销、异地结算等方面逐步优化,减少了患者及其家庭的经济压力。[81]中国基本医疗保险的普及和医疗改革的不断推进,显著减轻了癌症患者家庭的经济负担,这为社会工作者提供了更有利的支持环境。首先,医保覆盖面的扩大和报销程序的简便,意味着社会工作者在帮助患者及其家属获取医疗服务时,可以更专注于其他心理和社会需求的支持,不再仅仅局限于经济援助问题。[80-81]其次,医保异地结算的优化使得跨区域就医的患者及其家庭能够减少医疗支付和交通上的压力。社会工作者可以通过协调医保报销和获取医疗服务,更有效地缓解患者家庭的整体负担,并促进患者照护服务的连贯性。这能够为社会工作者开展更全面的支持工作提供便利,尤其是在心理咨询、资源链接和社会福利申请等领域,能够更好地满足患者及其照护者的多样需求。

中国的医疗保险体系在降低患者的经济负担方面取得了显著进展,但能报销的费用、药品种类等还有很大的限制。[80]另外,在全国性资源整合平台的打造上还有上升空间。需要单独申请的特殊大病医疗救助政策的地区差异较大,申请程序复杂,且各省市规定不同。这种分散的政策增加了照护者获取资源的难度。如果这些资源能够整合到如微信小程序或其他网络平台中,社会工作者将能更方便地帮助照护者获取相关信息,简化申请流程。这将使社会工作者更高效地解决照护者的经济问题,减少因政策申请流程复杂而带来的困扰,从而进一步提升医疗救助的可及性和公平性。本文作者正在尝试构建一个全国性的资源整合平台微信小程序。

(四)中美两国信仰体系的差异对照护经历的影响

美国照护者更多提及了来自信仰方面的支持,并在“既有支持”“适应与积极体验”层面与中国有较明显的差异。在美国,宗教信仰被认为是提升癌症患者及其照护者生活质量的关键要素,有利于提升患者以及照护者的康复信心,并降低照护者的照护负担。可以使照护者通过祈祷、寻求精神支持以及参加宗教仪式等途径来应对负面体验,并成为其对抗逆境的重要源泉。[82]中国照护者的信仰在本文中较少被提及,但近年来,不少研究表明我国患者与照护者也存在向佛教、道教等宗教信仰寻求灵性支持的需求。[83]随着大众对精神信仰的重视,我国的灵性社会工作也逐渐成为关注的焦点,其相关实践也在蓬勃发展。因此,社会工作需重视灵性对家庭照护者的积极影响,也应进一步关注灵性社会工作在医疗、照护领域的作用,并开展本土优化工作。

(五)社会工作介入照护者的整合性实践框架

本文认为社会工作者可以从个体支持、本土文化语境、医疗体系整合、政策倡导四个维度构建一个服务于癌症患者的照护者的整合性实践框架。首先,在个体支持方面,社会工作者应着重满足照护者的心理、社会和经济需求。照护者在长期照护过程中面临孤立和心理压力,社会工作者可以通过评估工具准确识别这些压力的来源,并提供针对性的心理支持和情感辅导。定期组织的同伴支持小组或互助团体不仅可以为照护者提供倾诉和共鸣的空间,也能够增强其心理韧性。在经济方面,社会工作者作为资源链接者,可以协助照护者获取医疗补助、保险赔付等相关资源,尤其是在面临复杂的报销程序时,发挥重要的协调和指导作用。其次,社会工作者在支持照护者时需要具备高度的本土文化敏感性。中国的“面子”文化和孝文化对照护者产生双重影响,既能带来压力和愧疚感,也能通过获得社会认可和家庭尊重来增强照护者的成就感。因此,社会工作者需要设计文化敏感性的干预策略,帮助照护者减轻因文化压力而产生的负面情绪,并激发文化中的积极因素。通过家庭沟通技巧培训,社会工作者可以引导照护者更好地与家人沟通,合理表达其内在情感,避免因“面子”问题而压抑情绪。同时,鼓励照护者积极参与社区活动,获得社会认可,提升自我效能感。再次,社会工作者在医疗体系整合中的角色不可忽视。中国的非紧急医疗转送服务尚不成熟,社会工作者在患者出院或转送时可以发挥协调者的作用,帮助患者家庭安排安全且舒适的转送服务。通过与医院、医疗机构及相关服务提供商的沟通,社会工作者不仅可以确保患者获得适当的照护,还能减少照护者在这一过程中的压力。此外,针对少数民族和不同方言地区的照护者,社会工作者可以推动医院建立志愿者翻译服务系统,解决语言障碍,提升患者及其家属的满意度。最后,政策倡导中的宏观角色对社会工作者尤为重要。中国的带薪护理假政策虽已在部分地区推行,但执行层面存在不足。社会工作者可以通过政策倡导,推动国家和地方政府出台更加完善的照护者福利政策,确保带薪护理假等政策真正落地;推动国家和地方政府构建科学的商业保险体系来补充公共保险体系。社会工作者还可以推动建立全国性的信息共享平台,简化照护者申请不同省市医疗救助的程序,提升政策的可及性和公平性。社会工作者还应倡导减税等优惠政策,鼓励企业更积极地执行这些福利政策,进一步减轻照护者的经济负担。

本文提出的整合性实践框架将理论与实践有机结合,为癌症患者的照护者提供全方位的支持。首先,整合性框架的理论特点体现在两个方面。一方面,该框架建立在多维度支持体系的基础上,能够确保社会工作者从心理、情感、社会和经济等多层面为照护者提供支持。这一多维度的设计有助于社会工作者全面了解照护者在长期照护中的多样需求,并以此为基础提供个性化的干预。另一方面,该框架注重文化敏感性,特别是针对中国特有的“面子”文化和孝文化对照护者的双重影响。通过引入文化敏感性干预策略,社会工作者可以帮助照护者在尊重传统文化的前提下,减轻由文化压力带来的负面情绪,同时激发文化中的积极力量。这一特点使得该框架不仅适用于个体层面的支持,还能够对照护者在社会文化语境中的体验做出适当的回应。其次,三个实践特点进一步强化了整合性框架的操作性。其一,社会工作者通过个体化支持策略,为照护者提供心理辅导、同伴支持小组和经济资源链接等服务,尤其是在缓解心理压力和解决经济困境方面发挥关键作用。这种个体化支持使社会工作者能够根据照护者的具体情况,为其提供量身定制的帮助。其二,社会工作者在医疗体系中的整合和补充角色至关重要。鉴于中国的医疗转送服务尚不完善,社会工作者可以在患者出院或转送过程中发挥协调者的作用,确保患者能得到妥善安排。此外,针对少数民族和方言障碍,社会工作者可以推动志愿者翻译服务的建立,从而进一步提升照护者的体验与满意度。其三,社会工作者在宏观推动和微观执行中发挥双重作用。其通过推动带薪护理假、简化医疗救助申请流程等政策的制定,确保照护者能够享受更为完善的福利。这不仅能够解决照护者的现实需求,还能提升社会福利政策的整体执行效果。社会工作者可以在这一框架指导下,为照护者提供更全面、更个性化的服务,同时推动更广泛的社会福利和政策改革。

六、结 论通过系统比较中美两国的相关研究,本文发现中美家庭照护者的照护经历有四个共性主题:负性体验、适应与积极体验、既有支持、照护需求。中美两国照护者的经历在这四个一级主题上没有大的差异,甚至在每个一级主题下的二级主题都呈现出高度一致性,但在三级和四级主题上有一定程度的异质性。这些异质性主要是由两国在与癌症和照护相关文化、专业医疗服务系统、就业保障与医疗保险体系、信仰体系四个层面的差异造成的。中国在医疗保险的覆盖程度、保险程序优化等方面的发展状况比美国相对较好,因此,中国照护者在与这些因素相关的经历方面相较美国体现了明显的积极性。但是,中国在癌症的恐惧文化、“面子”文化、孝文化、就业保障、商业保险、信仰支持等层面对照护者的照护经历有较多的负性影响。因此,本文构建的整合性实践框架通过理论的多维度支持和文化敏感性,以及实践中的个体化支持、医疗体系整合和政策推动,为癌症患者的照护者提供了一个全面而有效的社会工作支持模式。

本文的局限性主要体现在以下三个方面。首先,质性研究方法的局限性限制了研究结果的普适性。尽管质性Meta整合方法能帮助我们深入理解照护者的主观体验,但质性研究通常依赖于参与者的自我报告,这可能引入主观偏倚,且研究结果缺乏广泛的可推广性。未来研究可以结合定量研究方法,提供更多客观、量化的数据支持,以增强研究结果的广泛适用性。其次,地域差异也是本文的一个局限。尽管本文纳入了中国和美国的相关文献,但这些研究样本主要来自城市地区,未充分考虑农村照护者的特殊情况。农村照护者在社会支持和医疗资源可及性方面可能面临不同的挑战,忽略这些差异可能会影响研究结果的全面性。因此,未来研究应进一步纳入农村样本,以增加研究结果的代表性。最后,尽管本文提出了多个社会工作介入的框架,但因篇幅限制,对具体干预策略的实施细节探讨尚不够深入,特别是在政策倡导和文化敏感性干预的操作细节上缺乏具体指导。未来研究可以进一步细化这些干预策略,提供更多实用性的建议,帮助社会工作者更有效地支持照护者。

| [1] |

INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Globocan 2020 population fact sheet[EB/OL]. [2024-02-04]. https://gco.iarc.fr/today/fact-sheets-populations.

|

| [2] |

THE NATIONAL ALLIANCE FOR CAREGIVING & AARP PUBLIC POLICY INSTITUTE. Caregiving in the United States 2020[EB/OL]. [2024-05-14]. https://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2021/01/full-report-caregiving-in-the-united-states-01-21.pdf.

|

| [3] |

HE L. Care work, migrant peasant families and discourse of filial piety in China[M]. New York: Springer Nature, 2021.

|

| [4] |

FERRELL B KRAVITZ K, BORNEMAN T, et al. Family caregivers: a qualitative study to better understand the quality-of-life concerns and needs of this population[J]. Clinical journal of oncology nursing, 2018, 22(3): 286-294. DOI:10.1188/18.CJON.286-294 |

| [5] |

杨敏, 郑小泉, 蔡元晖. 前列腺癌患者子女照护体验的质性研究[J]. 解放军护理杂志, 2014(12): 13-15,19. |

| [6] |

WELLS J N, CAGLE C S, BRADLEY P, et al. Voices of Mexican American caregivers for family members with cancer: on becoming stronger[J]. Journal of transcultural nursing, 2008, 19(3): 223-233. DOI:10.1177/1043659608317096 |

| [7] |

CENTER FOR RETIREMENT RESEARCH AT BOSTON COLLEGE. How much long-term care do adult children provide?[EB/OL]. [2024-08-10]. https://crr.bc.edu/briefs/how-much-long-term-care-do-adult-children-provide/.

|

| [8] |

国家医疗保障局. 2021年全国医疗保障事业发展统计公报[EB/OL]. (2021-06-08).http://www.nhsa.gov.cn/art/2021/6/8/art_7_5232.html. 国家医疗保障局. 2021年全国医疗保障事业发展统计公报[EB/OL]. (2021-06-08).http://www.nhsa.gov.cn/art/2021/6/8/art_7_5232.html. |

| [9] |

吴洪寒, 周宁, 陈湘玉, 等. 终末期癌症安宁疗护患者照顾者照护负担与需求的质性研究[J]. 中国医学伦理学, 2019(12): 1566-1570. |

| [10] |

BREWSTER G S, EPPS F, DYE C E, et al. The effect of the “Great Village” on psychological outcomes, burden, and mastery in African American caregivers of persons living with dementia[J]. Journal of applied gerontology, 2020, 39(10): 1059-1068. DOI:10.1177/0733464819874574 |

| [11] |

WILLIAMS A, BAKITAS M. Cancer family caregivers: a new direction for interventions[J]. Journal of palliative medicine, 2012, 15(7): 775-783. DOI:10.1089/jpm.2012.0046 |

| [12] |

孙荣, 郑瑞双, 董凤齐, 等. 晚期癌症患者子女践行孝道体验的质性研究[J]. 中国实用护理杂志, 2019(24): 1902-1907. DOI:10.3760/cma.j.issn.1672-7088.2019.24.013 |

| [13] |

ROLLAND J S. Cancer and the family: an integrative model[J]. Cancer, 2005, 104(11): 2584-2595. DOI:10.1002/cncr.21489 |

| [14] |

RITCHWOOD T D, POWELL T W, METZGER I W, et al. Understanding the relationship between religiosity and caregiver-adolescent communication about sex within African-American families[J]. Journal of child and family studies, 2017, 26(11): 2979-2989. DOI:10.1007/s10826-017-0810-9 |

| [15] |

唐钧. 中国传统文化中的长期照护思想[J]. 湖南社会科学, 2021(6): 101-107. |

| [16] |

PUBLIC RELIGION RESEARCH INSTITUTE. The 2020 census of American religion[EB/OL]. [2024-09-25]. https://www.prri.org/research/2020-census-of-american-religion/.

|

| [17] |

翟学伟. “孝”之道的社会学探索[J]. 社会, 2019(5): 127-161. |

| [18] |

HE L, VAN HEUGTEN K. Chinese migrant workers’ care experiences: a model of the mediating roles of filial piety[J]. Qualitative health research, 2020, 30(11): 1-13. |

| [19] |

何龙韬, 吴汉. 中国癌症患者家庭照护者照护经历的质性Meta整合[J]. 中国全科医学, 2022(4): 416-423. |

| [20] |

MARSHALL V. Benefits of hospice and palliative care certification[J]. Home healthcare nurse, 2009, 27(8): 463-467. DOI:10.1097/01.NHH.0000360919.11109.f2 |

| [21] |

中华人民共和国国家卫生健康委员会. 2020年度国家老龄事业发展公报[EB/OL].[2024-08-20]. http://www.nhc.gov.cn/cms-search/xxgk/getManuscriptXxgk.htm?id=c794a6b1a2084964a7ef45f69bef5423. 中华人民共和国国家卫生健康委员会. 2020年度国家老龄事业发展公报[EB/OL].[2024-08-20]. http://www.nhc.gov.cn/cms-search/xxgk/getManuscriptXxgk.htm?id=c794a6b1a2084964a7ef45f69bef5423. |

| [22] |

NATIONAL CANCER INSTITUTE. How much do Americans know about palliative care[EB/OL]. [2024-10-01]. https://hints.cancer.gov/docs/Briefs/HINTS_Brief_41.pdf.

|

| [23] |

郑欣瑜, 潘舒恒, 陈伟强, 等. 居民对安宁疗护的认知现状及选择意愿调查[J]. 中国医学伦理学, 2021(8): 1003-1009. |

| [24] |

FUNK L M. Caregiver Identity[M]//GU D, DUPRE M. Encyclopedia of gerontology and population aging. Cham: Springer International Publishing,2019.

|

| [25] |

HAWKEN T, TURNER-COBB J, BARNETT J. Coping and adjustment in caregivers: a systematic review[J]. Health psychology open, 2018,5(2): 1-10.

|

| [26] |

GÉRAIN P, ZECH E. Informal caregiver burnout? development of a theoretical framework to understand the impact of caregiving.[J] Frontiers in psychology, 2019, 10: 1-13.

|

| [27] |

VAN HOUTVEN C H, VOILS C I, WEINBERGER M. An organizing framework for informal caregiver interventions: detailing caregiving activities and caregiver and care recipient outcomes to optimize evaluation efforts[J]. BMC geriatrics, 2011, 11, 1-18.

|

| [28] |

邓志坚, 陈相应, 杨柳, 等. 癌症患者及家属参与预立医疗照护计划体验质性研究的Meta整合[J]. 中华护理杂志, 2020(12): 1864-1870. |

| [29] |

ZHU S, ZHU H, ZHANG X, et al. Care needs of dying patients and their family caregivers in hospice and palliative care in mainland china: a meta-synthesis of qualitative and quantitative studies[J]. BMJ open, 2021, 11(11): 1-13. DOI:10.1136/bmjopen-2021-051717 |

| [30] |

王励飞, 孔骞, 米元元, 等. 晚期癌症患者照顾者心理体验质性研究的Meta整合[J]. 中华护理杂志, 2020(6): 856-861. |

| [31] |

LIPPIETT K A, RICHARDSON A, MYALL M, et al. Patients and informal caregivers’ experiences of burden of treatment in lung cancer and chronic obstructive pulmonary disease (COPD): a systematic review and synthesis of qualitative research[J]. BMJ open, 2019, 9: 1-17. DOI:10.1136/bmjopen-2017-020515 |

| [32] |

MAGANA I, MARTINEZ P, LOYOLA M. Health outcomes of unpaid caregivers in low- and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis[J]. Journal of clinical nursing, 2020, 29(21-22): 3950-3965. |

| [33] |

张晓天, 邱雨, 岳鹏, 等. 子女照护临终患者体验的Meta整合[J]. 护理学报, 2021(18): 28-34. |

| [34] |

JOANNA BRIGGS INSTITUTE. Checklist for qualitative research[EB/OL]. [2024-09-20]. https://jbi.global/sites/default/files/2021-03/Checklist_for_Qualitative_Research.docx.

|

| [35] |

BRAUN V, CLARKE V. One size fits all? what counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis?[J]. Qualitative research in psychology, 2020, 18(3): 328-352. |

| [36] |

MOHER D, LIBERATI A, TETZLAFF J, et al, Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the prisma statement[J]. Plos medicine, 2009, 6(7): 1-6.

|

| [37] |

许君, 叶文琴, 江萍. 晚期癌症患者照顾者照护现状和需求的质性研究[J]. 解放军护理杂志, 2014(22): 1-4. |

| [38] |

张金梅, 陈慧, 奚秋晨, 等. 肺癌晚期患者家庭照顾者人文关怀体验与需求的质性研究[J]. 中华现代护理杂志, 2015(33): 4049-4051. |

| [39] |

张彦, 周谊霞, 田利, 等. 苏州市某医院肺癌晚期患者家庭照顾者负担体验的质性研究[J]. 医学与社会, 2017(12): 36-38. |

| [40] |

智晓旭, 周立. 晚期肺癌患者家庭照顾者负担体验的质性研究[J]. 护理学杂志, 2012(23): 18-20. |

| [41] |

CAGLE C S, WOLFF E. Blending voices of Mexican American cancer caregivers and healthcare providers to improve care[J]. Oncology nursing forum, 2009, 36(5): 555-562. |

| [42] |

HAOZOUS E, DOORENBOS A, ALVORD L A, et al. Cancer journey for American Indians and Alaska Natives in the Pacific Northwest[J]. Oncology nursing forum, 2016, 43(5): 625-635. |

| [43] |

MCDONNELL K K, OWENS O L, MESSIAS D K H, et al. Health behavior changes in African American family members facing lung cancer: tensions and compromises[J]. European journal of oncology nursing, 2019, 38: 57-64. |

| [44] |

PETRIN K, BOWEN D J, ALFANO C M, et al. Adjusting to pancreatic cancer: perspectives from first-degree relatives[J]. Palliative and supportive care, 2009, 7(3): 281-288. |

| [45] |

SOROKA J T, FROGGATT K, MORRIS S. Family caregivers’ confidence caring for relatives in hospice care at home: an exploratory qualitative study[J]. American journal of hospice and palliative medicine, 2018, 35(12): 1540-1546. |

| [46] |

WATERS A R, GREN L H, ROGERS C R, et al. Qualitative inquiry of cancer caregiving during young adulthood: responsibilities, challenges, teamwork, and social support[J]. Journal of psychosocial oncology research and practice, 2021, 3(4): 1-19. |

| [47] |

STERBA K R, BURRIS J L, HEINEY S P. We both just trusted and leaned on the lord: a qualitative study of religiousness and spirituality among African American breast cancer survivors and their caregivers[J]. Quality of life research, 2014, 23(7): 1909-1920. |

| [48] |

SHERMAN D W, MCGUIRE D B, FREE D, et al. A pilot study of the experience of family caregivers of patients with advanced pancreatic cancer: using a mixed methods approach[J]. Journal of pain and symptom management, 2014, 48(3): 385-399. |

| [49] |

陈李妍, 杨智慧, 李瑞娜, 等. 宁养模式下居家临终癌症患者家庭照顾者积极体验的质性研究[J]. 解放军护理杂志, 2019(6): 12-14. |

| [50] |

崔菡斐, 乔娟, 魏婧雯, 等. 晚期癌症患者子女行孝动机及行孝体验的质性研究[J]. 护理学报, 2021(24): 57-62. |

| [51] |

付成琴, 权明桃, 吴华炼, 等. ICU临终病人家属需求的质性研究[J]. 全科护理, 2017(14): 1680-1683. |

| [52] |

高明霞, 朱丽娅, 宋欢, 等. 上消化道肿瘤术后出院患者主要照顾者照护体验的质性研究[J]. 解放军护理杂志, 2017(7): 18-21. |

| [53] |

郭艳, 范慧芳, 张淑青. 恶性血液病患者照顾者支持性需求的质性研究[J]. 中国卫生产业, 2019(12): 170-172. |

| [54] |

梁昌兰, 张晓艳. 鼻咽癌调强放疗病人照顾者照护体验的质性研究[J]. 名医, 2019(9): 210. |

| [55] |

刘晓惠, 王凌云, 赵洁, 等. 社区晚期癌症患者家属身心副反应的质性研究[J]. 中国全科医学, 2015(28): 3505-3508. |

| [56] |

王宝莲, 庞书勤, 吴异兰, 等. 老年临终患者家属照护需求的质性研究[J]. 解放军护理杂志, 2016(23): 11-14,19. |

| [57] |

武曌, 管启云, 高婧勃. 住院高龄患者亲属照护者真实体验的质性研究[J]. 解放军护理杂志, 2016(7): 12-15. |

| [58] |

张雪莲, 山慈明, 张俊娟. 骨肉瘤病人家属照顾负荷的质性研究[J]. 护理研究, 2013(8): 2465-2466. |

| [59] |

WONG M S, CHAN S W C. The experiences of Chinese family members of terminally Ill patients-a qualitative study[J]. Journal of clinical nursing, 2007, 16(12): 2357-2364. |

| [60] |

CARRION I V, NEDJAT-HAIEM F R. Caregiving for older latinos at end of life: perspectives from paid and family (unpaid) caregivers[J]. American journal of hospice and palliative medicine, 2013, 30(2): 183-191. |

| [61] |

NOLAN M T, HODGIN M B, OLSEN S J, et al. Spiritual issues of family members in a pancreatic cancer chat room[J]. Oncology nursing forum, 2006, 33(2): 239-244. |

| [62] |

LYU Q Y, WONG F K Y, YOU L M, et al. Unmet family needs concerning healthcare services in the setting of childhood hospitalization for cancer treatment in mainland China: a qualitative study[J]. Journal of pediatric nursing, 2019, 44: e66-e71.

|

| [63] |

ZHENG X, LIU Q, TAO Z, et al. Caregivers’ experiences of caring for non-COVID-19 patients during the pandemic: a qualitative systematic review[J]. Patient education and counseling, 2023, 115, 1-10.

|

| [64] |

ZHANG Y, CUI C, WANG Y, et al. Effects of stigma, hope and social support on quality of life among chinese patients diagnosed with oral cancer: a cross-sectional study[J]. Health and quality of life outcomes, 2020, 18: 1-8.

|

| [65] |

SEN H E, COLUCCI L, BROWNE D T. Keeping the faith: religion, positive coping, and mental health of caregivers during COVID-19[J]. Frontiers in psychology, 2022, 12: 1-9.

|

| [66] |

MUCCI L A, HJELMBORG J B, HARRIS J R, et al. Familial risk and heritability of cancer among twins in Nordic countries[J]. Jama, 2016, 315(1): 68-76. |

| [67] |

冯林森, 董正娇, 涂长玲, 等. 昆明市部分大学生对癌症的认知态度及影响因素分析[J]. 中国健康教育, 2021(4): 367-371. |

| [68] |

翟学伟. 耻感与面子: 差之毫厘, 失之千里[J]. 社会学研究, 2016(1): 1-25, 242. |

| [69] |

谭溪. 福利体制中的家庭主义: 概念、内涵与争论[J]. 宁夏社会科学, 2020(6): 57-66. |

| [70] |

中国护士数量缺口达几百万 薪酬低导致留不住人[EB/OL]. (2016-05-20). http://www.xinhuanet.com/politics/2016-05/20/c_129000825.htm?utm_source=chatgpt.com. 中国护士数量缺口达几百万 薪酬低导致留不住人[EB/OL]. (2016-05-20). http://www.xinhuanet.com/politics/2016-05/20/c_129000825.htm?utm_source=chatgpt.com. |

| [71] |

U. S. CENSUS BUREAU. American community survey-selected social characteristics in The United States[EB/OL]. [2024-09-21]. https://data.census.gov/cedsci/table?tid=ACSDP5Y2019.DP02.

|

| [72] |

教育部. 2020年中国语言文字事业和语言生活状况[EB/OL] (2021-06-03). http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2021/53486/mtbd/202106/t20210603_535283.html. 教育部. 2020年中国语言文字事业和语言生活状况[EB/OL] (2021-06-03). http://www.moe.gov.cn/fbh/live/2021/53486/mtbd/202106/t20210603_535283.html. |

| [73] |

U. S. BUREAU OF LABOR STATISTICS. Employment situation summary[EB/OL]. [2024-07-08]. https://www.bls.gov/news.release/empsit.b.htm.

|

| [74] |

国家统计局. 2021年国民经济持续恢复发展预期目标较好完成[EB/OL]. (2022-01-17). http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202201/t20220117_1826404.html. 国家统计局. 2021年国民经济持续恢复发展预期目标较好完成[EB/OL]. (2022-01-17). http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202201/t20220117_1826404.html. |

| [75] |

谢立黎, 安瑞霞, 汪斌. 发达国家老年照护体系的比较分析——以美国、日本、德国为例[J]. 社会建设, 2019(4): 32-40. |

| [76] |

何平, 冯强. 我国子女护理假制度完善路径探析[J]. 人口与社会, 2021(3): 22-34. |

| [77] |

KAISER FAMILY FOUNDATION. 2020 employer health benefits survey[EB/OL]. [2024-10-02]. https://www.kff.org/report-section/ehbs-2020-summary-of-findings/#figurea.

|

| [78] |

KAISER FAMILY FOUNDATION. Health insurance coverage of the total population[EB/OL].[2024-10-02]. https://www.kff.org/other/state-indicator/total-population/.

|

| [79] |

国家医保局 人力资源社会保障部印发2021年版国家医保药品目录[EB/OL]. (2021-12-03). http://www.nhsa.gov.cn/art/2021/12/3/art_14_7430.html. 国家医保局 人力资源社会保障部印发2021年版国家医保药品目录[EB/OL]. (2021-12-03). http://www.nhsa.gov.cn/art/2021/12/3/art_14_7430.html. |

| [80] |

WANG Y, CASTELLI A, CAO Q, et al. Assessing the design of China’s complex health system-concerns on equity and efficiency[J]. Health policy open, 2020, 1: 1-8.

|

| [81] |

CHENG M, YANG H, YU Q. Impact of informal caregiving on caregivers’ subjective well-being in China: a longitudinal study[J]. Archives of public health, 2023, 81(1): 1-11.

|

| [82] |

KOUMOUTZIS A, MEHRI N. The impact of caregiving intensity and religiosity on spousal caregivers’ health and mortality in th US (2004–2014)[J]. Journal of aging and health, 2022, 34(4-5): 640-652. |

| [83] |

成琴琴, 梁赛, 谌永毅, 等. 癌症患者灵性需求的研究进展[J]. 中华护理杂志, 2016(3): 330-335. |

2025, Vol. 25

2025, Vol. 25