2. 蒙古国立大学社会科学学院,蒙古国 乌兰巴托,14201;

3. 青海民族大学民族学与社会学学院,青海 西宁,810007;

4. 蒙古国科技大学社会人文学院,蒙古国 乌兰巴托,14191

社会工作与管理  2025, Vol. 25 2025, Vol. 25 Issue (4): 47-57. Issue (4): 47-57.

|

2017年,中共十九大报告提出了“健康中国”战略,要求为人民群众提供全方位全周期的健康服务。[1]在该政策的指导下,医务社会工作者为医院中的患者提供了情感支持,帮助其建立起社会支持网络,缓解了医患间的信息不对称以及协调医患沟通等。医务社会工作者的队伍稳定性对医院体系的运行具有重要影响。[2]并且,由于医疗卫生和精神健康是社会工作专业服务领域中专业化水平最高的领域,医务社会工作者也因此成为研究中国社会工作专业化与本土化进程的最佳切入点。[3]自党的十六届六中全会提出要建立一支宏大的社会工作人才队伍以来,中国社会工作专业教育和职业建设取得了显著进步。[4]与之形成强烈反差的是社会工作者的专业能力无法满足蓬勃发展的实务需求。[5]这不利于社会工作得到服务对象的认可和社会认同。[6]社会工作专业能力是指社会工作者在工作中表现出的能力或才干,能够达到社会工作服务领域所要求的标准,并取得明显的成果。[7]雷杰和黄婉怡认为,社会工作者的能力是决定服务成效的重要因素,甚至会影响专业社会工作能否在中国被承认和接受。[8]然而,在医务社会工作实践中,众多医务社会工作者是由具有医护专业背景的人员转型而来的。他们拥有医护领域的专业知识与技能,但在社会工作领域的专业教育与培训方面可能存在不足,这限制了他们提供专业的心理与社会诊断服务的能力,进而影响了服务质量。[9]与此同时,只具备社会工作专业训练背景的医务社会工作者,则缺乏必要的医护专业知识与技能,这使得他们在医疗环境中难以有效地开展社会工作服务。[10]面对日益增长的服务需求,专业素养不足导致了医务社会工作者在职业发展上呈现出“半专业化”的趋势。[11]对于医务社会工作而言,专业能力不足会对整个行业的声誉产生不利影响,不利于行业的持续发展,不能满足国家和社会对社会工作服务的需要。对于医院而言,专业能力不足会导致医疗服务效率下降,资源利用不充分,医院多部门协助不畅,降低医院服务的质量和效率,不利于医院社会工作服务的持续发展。对于服务对象而言,专业能力不足会影响医院社会工作部所提供服务的质量、一致性和稳定性,不利于服务对象需求的满足,还可能造成服务的中断,降低服务对象对医务社会工作者乃至整个医务社会工作行业的信任和认同。因此,提高医务社会工作者的专业能力尤为重要。

医务社会工作者的公共服务动机通常源于其内在价值观和信念,这与自我决定理论中的基本心理需求相呼应。[12]当医务社会工作者在工作中感受到其选择和行动是基于自己的价值观和目标时,其基本心理需求就得到满足,进而激发其持续学习和成长,最终实现专业能力的提升。[13]然而,在公共服务领域,个体的动机并不能直接转化为专业能力,而是要经历一个复杂的内在过程。这一过程涉及个体对公共服务动机的认知整合,以及对相关行为的专业认同和内化。[14]在公共服务动机之后和专业能力形成之前,应该存在个体的主观整合和判断。引入公共服务动机和专业能力之间的专业认同中介,有助于对完整的行为产生过程进行专业判断。[15]在公共服务动机转化为认同的过程中,影响个体感知的一些变量必然会在其中发挥作用。自我效能感作为个体自我信念体系的核心变量,是个体对自身达成特定成就的能力信念。[16]当医务社会工作者具有较高的公共服务动机时,其自我效能感是否会在公共服务动机对专业认同的作用过程中起缓冲或强化的调节作用值得进一步深入研究。这一过程在公共管理研究中已经得到重视,但在社会工作研究中尚未深入。在人口学变量方面,影响医务社会工作者专业能力的因素包括性别、年龄、专业背景、从事医务社会工作年限、薪资、是否获得助理社会工作师证(下文简称助理社工师证)等。[17]

因此,本研究拟从自我决定理论的视角,针对性地研究医务社会工作者专业能力的形成机制,尤其关注公共服务动机与个体基本心理需求的满足。此外,本研究还将运用专业认同理论,将专业认同作为公共服务动机与专业能力之间的中介机制,同时引入自我效能感这一个体自我信念体系的核心变量,并将医务社会工作者的性别、年龄、专业背景、从事医务社会工作年限、薪资、是否获得助理社工师证等人口学变量作为控制变量,以期更精细地呈现医务社会工作者专业能力的形成机制。

二、文献综述与研究假设(一)公共服务动机对专业能力的影响

公共服务动机作为推动社会工作者在其服务领域内追求卓越和专业能力成长的重要心理因素,已成为学术界研究的热点话题。[18]公共服务动机是提升专业能力的重要因素之一。有研究显示,公共服务动机对于专业能力发挥显著的正向预测作用。[19]公共服务动机是指个体选择并投身于公共服务领域工作的内在心理驱动力,它涉及个体对公共服务工作的兴趣和承诺,以及对公共利益的关心。[20]Deci和Ryan于1985年提出了自我决定理论,为公共服务动机提供了重要分析框架。具体来说,当个体的自主性、能力感和关联性这三种基本心理需求得到满足时,其将会体验到更高水平的公共服务动机及个人的专业成长。[21]当个体的自主性需求得到满足时,其更有可能表现出较高的公共服务动机,即出于内在兴趣和自由选择而非外在奖励或压力去行动;当个体的能力感需求得到满足时,其完成任务的信心会增强,这种信心会推动个体不断提升专业能力;而当个体的关联性需求得到满足时,个体对其职业的归属感会得到强化。这种对职业的归属感将增强个体对自己专业角色的认同感,并进一步巩固这种关联性,使其愿意为了职业目标和社会需求而不断追求职业的成长与发展。[22]以此为解释的研究会对公共服务动机的多样性和适应性提供更强的解释力。自我决定理论对于医务社会工作者同样适用。当医务社会工作者的自主性、能力感和关联性需求得到满足时,其公共服务动机将不断提高,进而激发个体持续学习和成长,最终实现专业能力的提升。因此本研究拟将公共服务动机和专业能力与Deci和Ryan自我决定理论中的自主性、能力感和关联性需求相结合,探讨公共服务动机与专业能力之间的相关性。在此基础上提出假设1。

假设1:公共服务动机与专业能力正相关。

(二)专业认同在公共服务动机与专业能力间的中介作用

本研究提出了公共服务动机与专业能力之间的关系假设。但应该认识到从公共服务动机的产生到专业能力的形成并非如此直接。在公共服务动机之后和专业能力形成之前应该存在个体的主观整合和判断,如此才可以更好地理解医务社会工作者专业能力的产生。[23]对于个体的主观整合问题,专业认同理论提供了有效的思考角度。专业认同理论认为,个体在对自身及外部环境进行综合评估的过程中,将形成一种自我角色的判断,这一判断将角色特征整合入个体的自我概念,并指导其专业行为。[24]通过对已有文献的梳理,发现尚未有研究明确指出公共服务动机、专业认同和专业能力之间的关系。但已有研究表明,专业认同与公共服务动机和专业能力之间存在显著的联系,例如对青年社会工作者群体的研究显示,公共服务动机与专业认同之间存在显著的相关关系。[25]也有研究发现,在社会工作者群体中,专业认同对于专业能力具有直接的影响作用。[26]专业认同理论认为,个体将公共服务的内在价值观和目标融入自我概念,形成积极的专业角色认同。[27]当个体具有强烈的公共服务动机时,会通过自我反思和专业实践,将专业价值和目标内化为自我概念的一部分,并整合到自己的专业角色认知中,形成一种积极的主观判断,从而增强专业认同。当个体认同自己的专业角色并感受到与专业服务目标一致时,其更有可能投入资源和精力去提升自己的专业知识和技能。因此,本研究将公共服务动机、专业认同和专业能力与专业认同理论的主观整合和判断相结合,探讨专业认同在公共服务动机与专业能力之间的部分中介作用。在此基础上提出假设2。

假设2:医务社会工作者专业认同在公共服务动机与专业能力之间起部分中介作用。

(三)自我效能感在公共服务动机与专业认同间的调节作用

如前所述,专业认同的中介作用可以解释公共服务动机如何影响专业能力,但其作为中介的缓冲和强化机制的具体条件仍不明确。在现实生活中,具有较高公共服务动机的医务社会工作者也并非总具有较高的专业能力,这意味着可能存在一些其他因素影响医务社会工作者的专业能力。已有研究表明,社会工作者的专业能力还受到自我效能感因素的影响。[28]自我效能感是指个体对自己具备实施某种行为并达到某种结果所需能力的预期和信心。[29]自我效能感在专业认同作用机制的解释中起重要作用,有研究显示高自我效能感的个体,其专业认同水平也更高。[30]专业认同理论认为,专业认同不仅涉及角色认同、价值认同,还涉及行为认同。[31]当个体具有较高的自我效能感时,其更有可能将公共服务动机转化为实际行动,并通过这些行动获得积极的反馈和成就感。这不仅有助于加强其对角色和价值的认同,还能使其表现出与角色期望一致的行为,进而形成一个正向的反馈循环,并最终增加其专业认同。而当个体的自我效能感较低时,其可能对扮演好自己的角色缺乏信心,这可能导致其产生与角色要求不符的行为,进而形成一个负向的反馈循环,降低其对专业的认同。 [32]当医务社会工作者具有较高的公共服务动机时,其自我效能感是否会在公共服务动机对专业认同的作用过程中起缓冲或强化的调节作用,值得进一步深入研究。基于此,本研究尝试提出假设3。

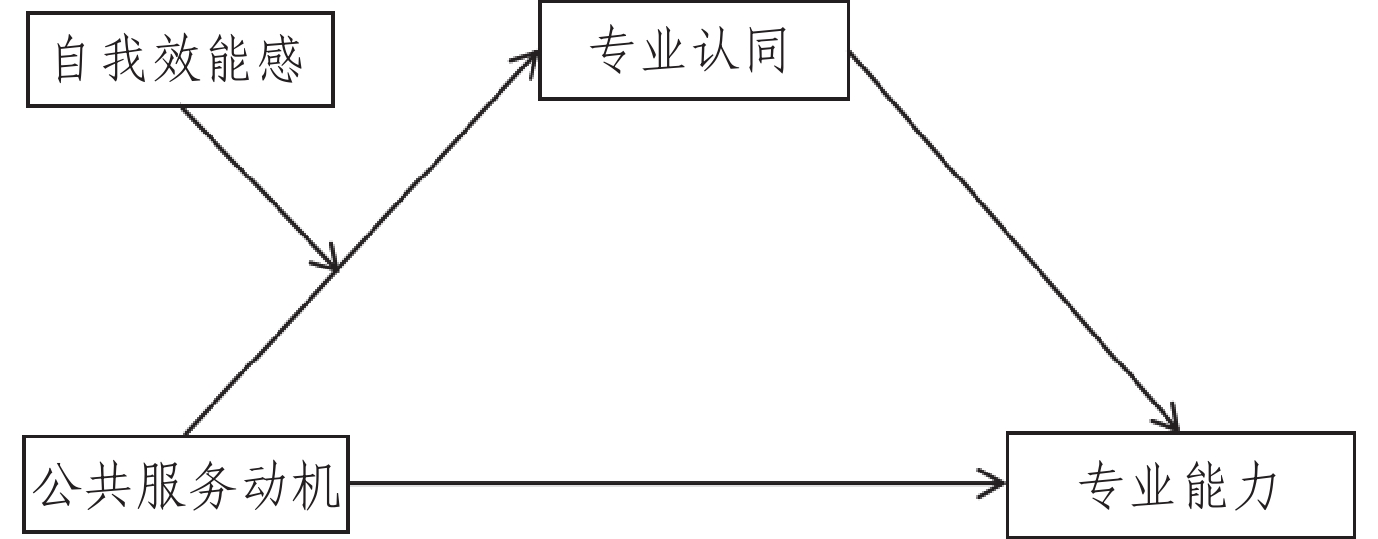

假设3:自我效能感在公共服务动机与专业认同之间起调节作用(见图1)。

|

图 1 自我效能感和专业认同有调节的中介模型 |

综上所述,本研究将以医务社会工作者为研究对象,试图建立一个有调节的中介模型[33],以探讨公共服务动机、专业认同对专业能力的影响机制,以及自我效能感在其中所起的调节作用。这将有助于更全面地了解影响医务社会工作者专业能力的内在机制,为更好地提升医务社会工作者专业能力提供实用建议和策略。

三、研究方法(一)数据来源

本研究以2023年内蒙古医务社会工作者动态调查数据为支撑。该项目由内蒙古医院协会医务社会工作专业管理委员会发起,是内蒙古首个以医务社会工作行业发展动态为主题的大型全面调查和研究项目。该项目对内蒙古医务社会工作者进行了问卷调查,并形成数据样本。2023年,该项目在内蒙古167家公立医院展开了首期问卷调查,获得医务社会工作者有效问卷227份。本研究以此227份调查问卷作为研究样本。

在227份调查样本中,男性为109人(48.0%),女性为118人(52.0%);年龄在40岁及以上的占比最多(64.8%);从事医务社会工作年限在5年以上的占比最多(41.9%);所学专业为社会工作的占8.8%;岗位为专职社会工作者的占7.0%;获得助理社工师证及以上的占19.4%,反映出医务社会工作者的持证率较低;所在医院级别为3级及以上的占46.3%;所在医院设有社会工作部的占42.3%;所在医院开展社会工作直接服务的占71.4%。

(二)变量及测量

1.自变量

公共服务动机(PSM)测量量表由Smith等[34]编制、包元杰等[35]修订的公共服务量表修编而来,共4个项目。具体而言,由“对我而言,为社会工作事业做贡献很重要”等4道题组成。采用李克特7级评分法从1(完全不同意)到7(完全同意),分别赋值“1—7”进行测量,计算所有项目的总分,得分越高,公共服务动机就越高。量表Cronbach’s α系数为0.943。

2.中介变量

专业认同(PI)的测量量表由Jiang等[36]编制的社会工作专业认同量表修编而来,共4个项目。具体而言,由“社会工作具有专业地位”等4道题组成。采用李克特7级评分法从1(完全不同意)到7(完全同意),分别赋值“1—7”进行测量,计算所有项目的总分,得分越高,专业认同就越高。量表Cronbach’s α系数为0.900。

3.调节变量

自我效能感(PSE)的测量量表由Pedrazza等[37]编制、姜海燕等[38]修订的自我效能感量表修编而来,共4个项目。具体而言,由“在处理困难情况时,我总能克服有时感到的无力感”等4道题组成。采用李克特7级评分法从1(完全不同意)到7(完全同意),分别赋值“1—7”进行测量,计算所有项目的总分,得分越高,自我效能感就越高。量表Cronbach’s α系数为0.892。

4.因变量

专业能力(PC)的测量量表由Wang等[39]编制的感知社会工作专业能力量表修编而来,共6个项目,由“我会帮助案主有动力解决介入中的问题”等6道题组成。采用李克特7级评分法从1(完全不同意)到7(完全同意),分别赋值“1—7”进行测量,计算所有项目的总分,得分越高,专业能力就越高。量表Cronbach’s α系数为0.926。

5.控制变量

人口学变量可能对医务社会工作者的专业能力有一定影响。因此,本研究将性别、年龄、所学专业、是否获得助理社工师证、从事医务社会工作年限、部门岗位、所在医院级别、所在医院是否设有社会工作部及开展社会工作直接服务等9项测量指标作为控制变量。[40-41]将性别赋值为1=男,2=女;将年龄赋值为1=30岁及以下,2=30—40岁,3=40岁及以上;将所学专业赋值为1=社会工作,2=医学,3=护理学,4=其他;将是否获得助理社工师证赋值为1=是,2=否;将从事医务社会工作年限赋值为1=3年及以下,2=3—5年,3=5年及以上;将部门岗位赋值为1=社会工作部主任,2=医务社工督导,3=专职社会工作者,4=兼职社会工作者,5=其他;将所在医院级别赋值为1=三级及以上医院,2=三级以下医院;将所在医院是否设有社会工作部赋值为1=是,2=否;将所在医院是否开展社会工作直接服务赋值为1=是,2=否。

(三)分析方法

本研究运用SPSS 23.0软件,采用t检验、方差分析,分析医务社会工作者专业能力在人口统计学控制变量上的差异情况;运用Pearson相关分析检验变量间的相关性;运用PROCESS 4.1程序,选用模型4来检验假设1和假设2,选用模型7来检验假设3。设定Bootstrap样本量为

(一)共同方法偏差检验

在程序设计方面,本研究采用了匿名化的调查问卷方法,并针对部分问题实施了反向计分策略。在统计分析层面,本研究采纳了Harman单因子检验法来评估共同方法偏差。检验结果显示,存在3个特征值大于1的因子,其中主导因子所解释的变异量为32.26%,低于40%的阈值标准。这一结果表明在本研究的变量关系中,并未发现显著的共同方法偏差。

(二)不同控制变量下医务社会工作者专业能力特征

医务社会工作者的专业能力在从事医务社会工作年限和医院是否开展社会工作直接服务上的差异具有统计学意义。进一步采用LSD检验进行多重比较,发现从事社会工作3年到5年的医务社会工作者的专业能力显著小于其他医务社会工作者(见表1)。

|

表 1 不同控制变量下医务社会工作者专业能力得分情况 (N=227, |

(三)测量模型的信度分析

验证因子分析确定每个测量模型的最终测量项目后,对每个测量模型的测量结果进行信度分析(见表2)。(1)各维度内的项目与项目间皮尔逊相关系数(Coefficient of Correlation)均大于0.3,且显著(p<0.01);(2)各维度修正后的项目与总计皮尔逊相关系数均大于0.5;(3)各测量模型的PSM、PSE、PI和PC维度克隆巴赫α系数(Cronbach’s Alpha )依次为0.943,0.892,0.900,0.926,均大于0.7。这表示构成每个维度的项目之间存在显著的内部一致性,并且每个测量模型的测量结果都是可靠的。

| 表 2 结构模型各维度信度分析 |

(四)结构模型的相关分析与效度分析

当构成结构模型维度之间的皮尔逊相关系数处于0.3<r<0.7时,一般来说,不存在因为维度之间的相关性太低而出现路径系数(Path Coefficient)不显著的问题,也没有因维度之间的相关性太高而存在共线性问题。如表3所示,本研究结构模型各维度之间的皮尔逊相关系数处在0.580~0.660的理想范围内。平均方差萃取量(Average Variance Extracted,AVE)为维度对其项目的平均解释性。[42]当AVE值大于0.5时,可认为维度各项目具有良好的收敛效度,而本研究中PSM、PSE、PI和PC维度的AVE值依次为0.861,0.824,0.774,0.751,均在理想范围内,表明组成结构模型的四个维度均具有收敛效度。

| 表 3 结构模型各维度间皮尔逊相关、收敛效度、区别效度分析 |

区别效度(Discriminant Validity )分析是指检验结构模型中各个维度之间是否存在差异的过程。维度平均方差萃取量(AVE)的平方根大于该维度与结构模型中其他维度之间的皮尔逊相关系数,表明该维度与其他维度之间具有区别效度。表3对角线“*”所示数字0.928,0.908,0.879和0.867,分别为结构模型中的PSM、PSE、PI和PC四个维度AVE值平方根,它们均大于所属维度与其他各维度间的皮尔逊相关系数,表明结构模型中的各个维度之间具有良好的区别效度。

(五)专业认同在公共服务动机与医务社会工作者专业能力的中介效应分析

基于相关分析的结果,可以进一步进行专业认同与其他变量之间的中介效应检验。在控制性别、年龄、所学专业、是否获得助理社工师证、从事医务社会工作年限、部门岗位、所在医院级别、所在医院是否设有社会工作部及开展社会工作直接服务的情况下,选用模型4检验假设1。在方程Ⅰ中,公共服务动机正向预测专业认同(β=0.710,t=9.775,CI[0.567,0.853]),假设1得到验证。在方程Ⅱ中,公共服务动机正向预测专业能力(β=0.405,t=7.812,CI[0.303,0.507]),专业认同正向预测专业能力(β=0.220,t=5.436,CI[0.140,0.299])(见表4)。

| 表 4 中介模型检验 |

同时,公共服务动机对医务社会工作者专业能力的总效应显著(β=0.586,CI[0.498,0.673]),对医务社会工作者专业能力的直接效应显著(β=0.414,CI[0.313,0.514]),公共服务动机通过专业认同对医务社会工作者专业能力的间接效应显著(β=0.172,CI[0.106,0.245])。由此可知,假设2得到验证。医务社会工作者专业认同在公共服务动机与专业能力中起部分中介作用,中介效应占总效应的比例为29.35%(见表5)。

| 表 5 中介效应与置信区间 |

(六)有调节的中介效应检验

运用PROCESS 4.1程序,在控制人口学变量的条件下进行检验,采用模型7检验假设3。在方程Ⅰ中,公共服务动机正向预测专业认同(β=0.429,t=5.123,CI[0.264,0.594]),自我效能感正向预测专业认同(β=0.581,t=7.003,CI[0.418,0.745]),公共服务动机和自我效能感的交互项对专业认同的预测作用显著(β=0.101,t=2.461,CI[0.020,0.182]),假设3得到验证。在方程Ⅱ中,公共服务动机正向预测专业能力(β=0.417,t=7.861,CI[0.313,0.522]),专业认同正向预测专业能力(β=0.212,t=5.124,CI[0.130,0.294])(见表6)。

| 表 6 有调节的中介模型检验 |

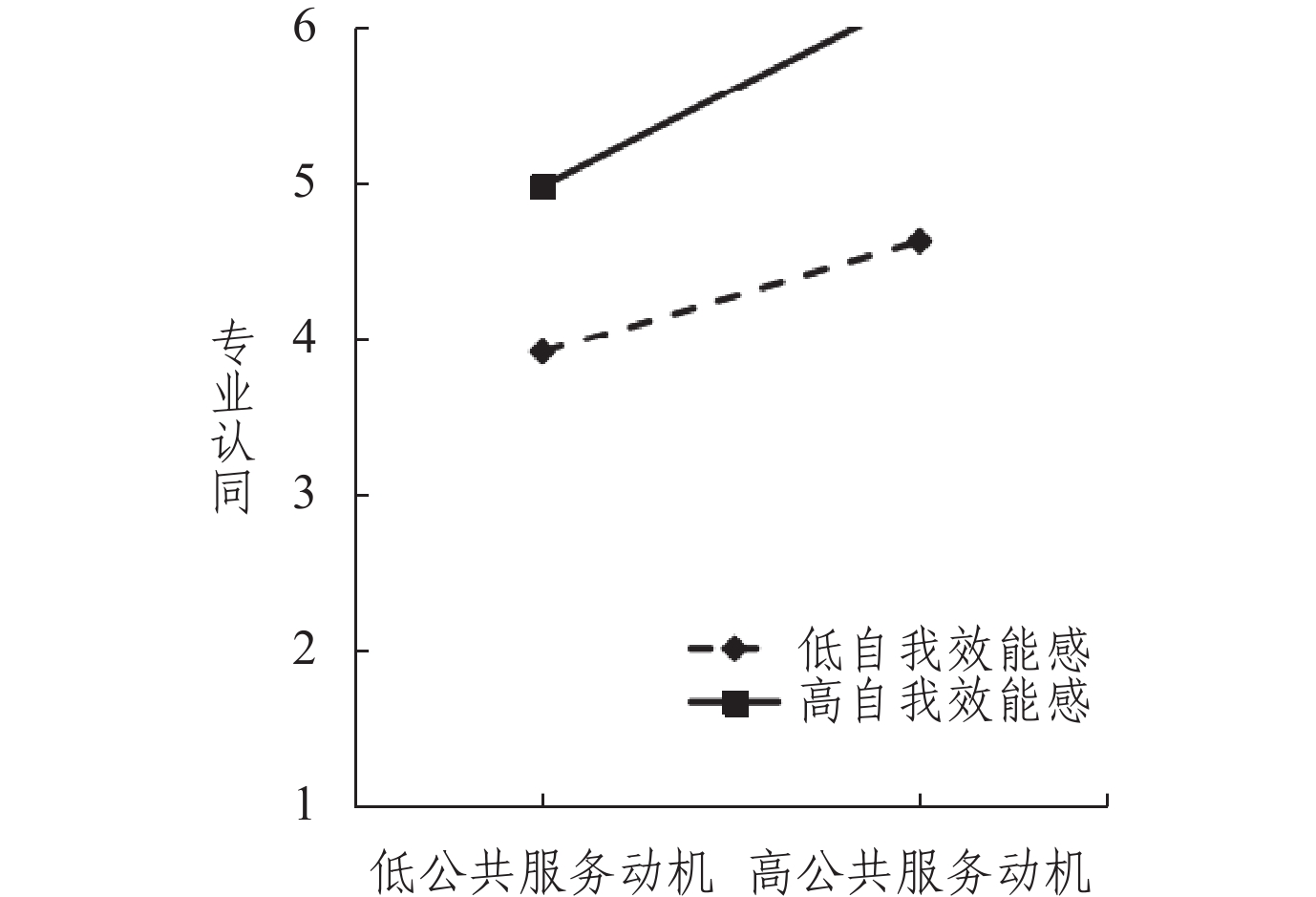

按均值加减一个标准差来进一步分析不同自我效能感在公共服务动机和专业认同之间的具体调节作用。自我效能感调节了公共服务动机对专业认同的直接预测作用(β=0.429,t=5.123,CI[0.264,0.594])。对于自我效能感高的医务社会工作者(自我效能感高于均值以上一个标准差时),公共服务动机对专业认同的直接效应显著(β=0.544,t=5.178,CI[0.337,0.751]);对于自我效能感低的医务社会工作者(自我效能感低于均值以下一个标准差时),公共服务动机对专业认同的直接效应显著(β=0.315,t=3.674,CI[0.146,0.484])。可以发现,公共服务动机对于高自我效能感群体专业认同的预测作用高于低自我效能感群体(见表7)。

| 表 7 不同自我效能感对公共服务动机与专业认同的调节作用 |

采用简单斜率检验来揭示自我效能感的具体调节作用,进一步表明公共服务动机对高自我效能感群体的专业认同影响更明显。计算在不同条件下专业认同的结果,分别为3.920(低公共服务动机,低自我效能感),4.632(高公共服务动机,低自我效能感);4.979(低公共服务动机,高自我效能感),6.209(高公共服务动机,高自我效能感)(见图2)。

|

图 2 自我效能感对公共服务动机与专业认同的调节作用 |

本研究主要根据2023年内蒙古医务社会工作者动态调查数据得出以下结论:(1)医务社会工作者专业能力受“从事医务社会工作年限”“医院是否开展社会工作直接服务”人口统计学变量影响显著;(2)公共服务动机与专业能力正相关;(3)医务社会工作者专业认同在公共服务动机与专业能力之间起部分中介作用;(4)自我效能感在医务社会工作者公共服务动机与专业认同之间起调节作用。

(一)变量的人口学差异分析

本研究发现,医务社会工作者的性别对其专业能力不存在显著影响,这与朱晓萍的研究结论一致[43],但与林秉贤的研究结论不一致。[44]造成这一差异的原因可能与社会工作者所在工作领域不同有关,关于医务社会工作者工作性别对专业能力的影响仍需进一步研究。医务社会工作者的年龄对其专业能力不存在显著影响,与过往的研究结论一致[45],这可能与内蒙古开展医务社会工作服务时间较短有关。医务社会工作者从事医务社会工作年限对其专业能力的影响显著,验证了林秉贤的研究结论[46],但与陈香君的研究结论不一致。[47]造成这一差异的主要原因可能与从事医务社会工作年限的设置不同有关,关于医务社会工作者从事医务社会工作年限对专业能力的影响仍需进一步研究。医务社会工作者是否获得助理社工师证对其专业能力不存在显著影响,验证了高嘉宏的研究结论。[48]这可能与国家社会工作师职业资格标准基于岗位要求而非能力要求以及专业身份的辨识度不高有关。[49]医务社会工作者所学专业对其专业能力没有显著影响,与过往研究结论相一致。[50]这可能与社会工作是一门实践性很强的学科有关。即使是社会工作专业毕业的社会工作者仍需通过长期的工作实践,才能将理论运用到实践之中,并最终提升自身的专业能力。医务社会工作部门岗位对其专业能力没有显著影响,与过往研究结论一致。[51]这可能与所有医务社会工作者从事专业实践的时间较少有关,这说明社会工作专业能力的形成需要长期培养过程。[52]医院是否开展社会工作直接服务对医务社会工作者专业能力的影响显著,医院是否设有社会工作部对医务社会工作者专业能力没有显著影响。这说明尽管医院设有社会工作部,但并未开展社会工作直接服务,医务社会工作者的专业能力得不到有效提升。医院级别对医务社会工作者专业能力的影响同样不显著,说明现阶段在内蒙古自治区,无论是三级及以上或三级以下的医院,其医务社会工作者专业能力不存在显著差异。

(二)医务社会工作者公共服务动机、自我效能感、专业认同与专业能力的关系

1.公共服务动机对专业能力的直接效应

公共服务动机反映个体从事社会工作和公共领域事务的内在心理驱动力,在我国社会工作从业者的相关研究中受到了越来越多的关注。但将公共服务动机运用于社会工作的人力资源管理领域,并探究其影响效果的经验研究和实证证据还不够充分。[53]自我决定理论认为,医务社会工作者自主性、能力感、关联性需求的满足不仅促使其公共服务动机增强,而且通过这一过程,其专业能力也得到了显著提升。直接效应影响的结果显示,医务社会工作者的公共服务动机越高,其专业能力越高,这与过往的研究结论一致[15],即公共服务动机越高的医务社会工作者,越具备持续的积极性投身于社会工作服务中,其专业能力也因此持续增强。

2.专业认同的部分中介作用

本研究基于专业认同理论,创造性地引入专业认同作为中介变量,从而揭示了公共服务动机与专业能力之间的内在联系及其作用机制。本研究以专业认同为载体,分析公共服务动机整合为主观专业认同的过程以及随后促使专业能力形成的路径。这一结论表明,当医务社会工作者的三种基本心理需求得到满足时,将会强化其公共服务动机,并通过自我整合和判断形成专业认同,进而采取相应行为提升其专业能力。这对医务社会工作者从产生公共服务动机到专业能力形成的转变具有更强的理论解释力。以专业认同作为中介变量,在一定程度上验证了专业认同在医务社会工作情境下从公共服务动机产生到专业能力形成的重要意义。[54-56]由此可见,在医务社会工作情境下,专业认同的部分中介作用能有效解释公共服务动机与专业能力之间的作用机制。

3.自我效能感的调节效应

公共服务动机对专业认同的作用机制受到自我效能感的影响。公共服务动机对专业认同的作用机制会受到其他情境的影响,在不同情境下,该作用机制的强度和方式均可能发生变化。自我效能感作为一种积极的人格特质,是公共服务动机对专业认同产生影响的重要条件。自我效能感正向调节了公共服务动机对专业认同的正相关关系,自我效能感越高,公共服务动机对专业认同的影响越大,这一调节效应也验证了以往类似的研究结论。[57]从数据分析结果可知,自我效能感不仅正向调节公共服务动机与专业认同之间的关系,还调节专业认同在公共服务动机与专业能力间的中介效应,为公共服务动机对医务社会工作者专业能力间的影响机制找到了一个情境条件,从而可以更全面地解释公共服务动机对医务社会工作者专业能力的影响机制。

六、建议与不足(一)建议

鉴于上述分析,本研究建议应重视提升医务社会工作者的专业能力,医务社会工作者的专业能力可以从内部和外部两个层面进行提升。

第一,医务社会工作者需为自身职业发展负责,应积极开展社会工作实务,学习最新的社会工作知识、方法和技术,积极参加社会工作继续教育和培训。根据本研究的结果,内蒙古医务社会工作者是否获得助理社工师证在专业能力上不存在显著差异。因此,应强化社会工作资格认证体系的质量管理,增进资格证书与专业能力水平的一致性[58],进而有效增强医务社会工作者的专业能力。同时也要注意理论与实践相结合,特别是在服务理念、方法和技巧方面,要避免出现“所学”与“所用”脱节的现象。

第二,医院应积极开展社会工作服务,并不断提高服务管理水平。本研究显示,医院是否设有社会工作部,其医务社会工作者专业能力不存在显著差异,而医院是否开展社会工作服务,其社会工作者专业能力存在显著差异。因此医院方面不应仅停留在设立社会工作部门层面,更应该在此基础上积极开展社会工作服务。医务社会工作者只有通过不断开展个案工作、小组工作、社区工作、志愿服务、医疗救助、医院员工辅助计划等服务,才能在实践中不断增强自身的专业能力。与此同时,专业化管理对医务社会工作者专业能力的提升起到十分明显的激励保障作用。应从组织架构、管理形式和机制等方面入手,制定完善的考核指标与激励晋升机制、合理设置岗位、确定薪酬和福利待遇标准、拓展职位流动空间和渠道。只有这样才能使医务社会工作者明晰自己的工作职责和目标,提高工作积极性,促进专业认同,从而进一步提升其专业能力,并最终提升服务质量,实现服务对象的健康福祉。此外,医院还应明确医务社会工作者的职责范围,保证医护群体与医务社会工作者之间信息交流更加顺畅,以便医务社会工作者能够在良好的跨学科合作环境下提供服务。

(二)研究不足

尽管本研究取得了一定的成绩,但依旧存在一定的局限性。首先,本研究的数据来源于2023年内蒙古医务社会工作者动态研究调查,仅能反映参与调查的医务社会工作者在该时间点的专业能力,不能展示其专业能力在纵向上的变化。在后续的研究中,应考虑与下一次内蒙古医务社会工作者动态研究调查数据进行对比,将时间因素纳入医务社会工作者专业能力研究中。其次,研究采用自我报告的方式收集公共服务动机、自我效能感、专业认同与专业能力等变量数据,存在一定程度上的主观认知偏差。虽然通过了共同方法偏差检验,但后续研究可考虑采用医务社会工作者自评与领导评价相结合的方式对相关变量进行测量,从而降低测量误差的影响。最后,关于公共服务动机对医务社会工作者专业能力的影响机制,是否存在其他变量可纳入研究模型中,如医院层面的工作要求、工作资源等变量,对公共服务动机与专业能力之间的关系是否存在影响效应,还有待进一步探讨。

| [1] |

刘芳, 王文雅, 佟成涛. 健康中国背景下医务社会工作“三全”服务模式探讨[J]. 现代医院管理, 2020, 18(1): 91-94. |

| [2] |

季庆英, 曹庆. 我国医务社会工作的探索与发展[J]. 社会建设, 2019(5): 13-21. |

| [3] |

刘继同. 改革开放30年以来中国医务社会工作的历史回顾、现状与前瞻[J]. 社会工作, 2012(7): 4-8. |

| [4] |

仝秋含. 人才队伍建设: 政策发展的重点及其配套政策的缺位——基于2009—2018年社会工作政策的内容分析[J]. 社会工作与管理, 2019(6): 102-109. |

| [5] |

WEN Z. Government purchase of services in China: similar intentions, different policy designs[J]. Public administration and development, 2017, 37(1): 65-78. |

| [6] |

马烨. 中国大陆社会工作专业毕业生就业力构建之研究[D]. 台中: 东海大学, 2021: 8.

|

| [7] |

何欣, 王芳, 吕玉文, 等. 美国公共卫生社会工作专业教育与课程体系: 能力为本的分析框架[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2020, 35(5): 50-63. |

| [8] |

雷杰, 黄婉怡. 实用专业主义: 广州市家庭综合服务中心社会工作者“专业能力”的界定及其逻辑[J]. 社会, 2017(1): 211-241. |

| [9] |

马凤芝. 北京市医务社会工作人才队伍研究——历史、现状与发展[J]. 南京医科大学学报(社会科学版), 2015(4): 251-255. |

| [10] |

张亦弛. 角色差异: 我国医务社会工作者对医疗场域的适应现状研究[J]. 社会工作, 2022(4): 80-92,108-109. |

| [11] |

齐建. 我国医务社会工作的半专业化现状及其发展建议[J]. 中国社会医学杂志, 2011(3): 162-164. |

| [12] |

张春虎. 基于自我决定理论的工作动机研究脉络及未来走向[J]. 心理科学进展, 2019(8): 1489-1506. |

| [13] |

郑广怀, 朱苗. 生态因素如何影响循证实践在社会工作专业化进程中的作用[J]. 学海, 2021(3): 77-85. |

| [14] |

郭晟豪. 基层干部的担当作为: 基于角色认同中介的动机与行为关系研究[J]. 公共管理与政策评论, 2021(1): 67-80. |

| [15] |

王晔安, 杨铃, 张欢. 中国专业硕士教育的能力本位与实践学习: 基于104个MSW项目调查的实证研究[J]. 社会工作, 2019(2): 40-53,109-110. |

| [16] |

陈怡如. 长期照顾机构社工员之自我效能与工作压力之相关性研究[J]. 社会工作实务与研究学刊, 2020(8): 27-64. |

| [17] |

萧文高. 老人照顾服务社会工作者之职能、专业认同、成就感与离职倾向[J]. 社会政策与社会工作学刊, 2017(1): 149-195. |

| [18] |

LIU B. Evidence of public service motivation of social workers in China[J]. International review of administrative sciences, 2009, 75(2): 349-366. DOI:10.1177/0020852309104180 |

| [19] |

王兴, 庞丽梅, 刘冬冬. 青年社工从业动机与职业发展研究[J]. 长沙民政职业技术学院学报, 2022(4): 40-44. |

| [20] |

王昶, 宋信强. 社会工作者公共服务动机对离职倾向的影响研究: 一个双调节模型[J]. 特区经济, 2021(7): 77-81. |

| [21] |

DECI E L, RYAN R M. The general causality orientations scale: self-determination in personality[J]. Journal of research in personality, 1985, 19(2), 109-134.

|

| [22] |

李晨. 禁毒社工的公共服务动机与工作满意度的关系: 多重中介效应[J]. 中国药物依赖性杂志, 2024(1): 84-88. |

| [23] |

STETS J E, BURKE P J. Identity theory and social identity theory[J]. Social psychology quarterly, 2000, 63(3): 224-237. DOI:10.2307/2695870 |

| [24] |

TIERNEY P, FARMER S M. Creative self-efficacy: its potential antecedents and relationship to creative performance[J]. Academy of management journal, 2002, 45(6): 1137-1148. DOI:10.2307/3069429 |

| [25] |

张倩秋, 方洵. 青年社工的职业认同: 内驱还是外驱?——基于珠三角地区25所社工机构的调查[J]. 重庆工商大学学报(社会科学版), 2024(4): 155-164. |

| [26] |

黎燕丽. 社工职业认同度与社工专业能力发展探究[J]. 社会工作与管理, 2015(3): 23-29,88. |

| [27] |

曾启宇, 家博, 包晗, 等. 职业认同和工作投入在医务社会工作者组织支持与工作满意度间的链式中介作用[J]. 中国医药导报, 2024(21): 80-84. |

| [28] |

郭书铭. 身心障碍福利机构社工员特教专业知能、自我效能、角色压力之相关研究[D]. 嘉义: 嘉义大学, 2013: 111.

|

| [29] |

BANDURA A. Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change[J]. Psychological review, 1977, 84(2): 191-215. |

| [30] |

唐咏, 陈海燕, 叶芙蓉, 等. 社会工作者职业倦怠、机构组织环境与职业认同研究[J]. 社会工作, 2021(4): 44-58,105-106. DOI:10.3969/j.issn.1672-4828.2021.04.005 |

| [31] |

易松国. 社会工作认同: 一个专业教育需要正视的问题[J]. 学海, 2019(1): 116-123. |

| [32] |

陈文春, 张义明, 陈桂生. 从职业认同到工作投入: 公共服务动机的中介作用与自我效能感的调节作用[J]. 中国人力资源开发, 2018(2): 118-128. |

| [33] |

温忠麟, 叶宝娟. 有调节的中介模型检验方法: 竞争还是替补?[J]. 心理学报, 2014(5): 714-726. |

| [34] |

SMITH G T, MCCARTHY D M, ANDERSON K G. On the sins of short-form development[J]. Psychological assessment, 2000, 12(1): 102-111. DOI:10.1037/1040-3590.12.1.102 |

| [35] |

包元杰, 李超平. 公共服务动机的测量: 理论结构与量表修订[J]. 中国人力资源开发, 2016(7): 83-91. |

| [36] |

JIANG H, WANG Y, CHUI E, et al. Professional identity and turnover intentions of social workers in Beijing, China: the roles of job satisfaction and agency type[J]. International social work, 2019, 62(1): 146-160. DOI:10.1177/0020872817712564 |

| [37] |

PEDRAZZA M, TRIFILETTI E, BERLANDA S, et al. Self-efficacy in social work: development and initial validation of the self-efficacy scale for social workers[J]. Social sciences, 2013, 2(3): 191-207. DOI:10.3390/socsci2030191 |

| [38] |

姜海燕, 王晔安. 承认的作用: 基于社会工作者离职倾向的实证研究[J]. 江苏社会科学, 2016(4): 149-158. |

| [39] |

WANG Y, CHUI E. Development and validation of the perceived social work competence scale in China[J]. Research on social work practice, 2017, 27(1): 91-102. DOI:10.1177/1049731516631119 |

| [40] |

唐咏, 严莹. 民政社会工作者的工作角色、职业认同与工作情绪——基于CSWLS 2019数据的研究[J]. 社会工作与管理, 2024(5): 1-11. |

| [41] |

廖静薇. 台湾地区精神医疗社会工作者专业认同之研究[D]. 台中: 东海大学, 2002: 31.

|

| [42] |

FORNELL C, LARCKER D F. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error[J]. Journal of marketing research, 1981, 18(1): 39-50. |

| [43] |

朱晓萍. 专业能力在社会工作者的角色压力与抑郁水平之间的调节作用研究[D]. 上海: 华东理工大学, 2021: 21.

|

| [44] |

林秉贤. 台湾社会工作专业继续教育之生态与社会工作专业胜任能力之研究——以财团法人台湾儿童暨家庭扶助基金会为例[D]台中: 东海大学, 2016: 134.

|

| [45] |

付蕾. 社会工作者职业能力现状及影响因素研究——以成都市53家社会组织为例[D]. 成都: 西华大学, 2017: 5.

|

| [46] |

林秉贤. 台湾社会工作者的专业继续教育生态适配度、专业支持感与专业价值感对专业胜任能力之影响[J]. 台大社工学刊, 2017, 36(12): 47-96. |

| [47] |

陈香君. 台湾学校社会工作人员专业知能探讨[D]. 台北: 台湾大学, 2012: 7.

|

| [48] |

高嘉宏. 社会工作督导功能与社会工作专业能力之相关研究——以住宿型身心障碍机构为例[D]. 台中: 朝阳科技大学, 2013: 6.

|

| [49] |

林诚彦. 社会工作专业学生的专业能力“想象”及其影响[J]. 社会工作与管理, 2018, 18(1): 31-38. |

| [50] |

张黄振汉. 青年社工职业抱负现状及其影响因素探究——以S市为例[D]. 上海: 华东师范大学, 2022: 65.

|

| [51] |

柯智慧. 医务社会工作者应具备之医务社会工作核心能力初探——以医学中心为例[D]. 台中: 东海大学, 1993: 71.

|

| [52] |

熊蕙筠, 王怡人, 薛淑珍, 等. 医务专科社会工作师核心职能与训练评量之研究: 以某医学中心为例[J]. 台湾社会工作学刊, 2019(9: ): 121-152.

|

| [53] |

黄凯旋. 社会工作者组织支持感对工作倦怠的影响: 公共服务动机和情绪劳动的链式中介作用[D]. 广州: 广东外语外贸大学, 2021: 6.

|

| [54] |

黄珊珊. 北京市民办NGO社会工作者职业认同及其影响因素研究[D]. 北京: 中国社会科学院, 2012: 6.

|

| [55] |

张欢, 郝伟琪, 宋万召. 变革型领导力、专业自主性与社会工作者专业发展[J]. 社会建设, 2020(3): 64-77. |

| [56] |

尹广文. 社会工作核心能力培养和专业教育研究[J]. 湖南工程学院学报(社会科学版), 2015, 25(1): 102-105. |

| [57] |

王永慈, 刘一龙, 邱湘婷, 等. 台湾新进社会工作者的职场经验初探[J]. 台湾社会工作学刊, 2017(12): 77-106. |

| [58] |

吴佳俊, 徐选国. 迈向技能为本:社会工作者职业技能的形成过程与生产转向[J].华东理工大学学报(社会科学版),2023(5): 11-25.

|