基金课题

- 国家社会科学基金青年项目“基层治理中社会工作站的嵌合机制及优化路径研究”(23CSH074);国家社会科学基金一般项目“中国特色社会工作的主体自觉与自主知识体系建构研究”(23BSH013)。

作者简介

- 杨威威(1994— ),男,汉族,校聘副教授,博士;主要研究方向:社会工作与社会治理.

通讯作者

- 郭秋生(1998— )男,汉族,硕士研究生;主要研究方向:学校社会工作;Email:mm994837794@163.com。.

文章历史

- 收稿日期:2024-07-07

促进学生全面发展和健康成长,事关国家发展和民族未来。2022年,教育部等十三部门联合印发《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》, 要求进一步强化学校教育主阵地作用,及时沟通学生情况、加强家庭教育指导、用好社会育人资源,从而推进家长切实履行家庭教育主体责任,倡导社会建设全面育人的支持体系。[1]在新时代的背景下,如何推进学校育人工作的丰富与完善成为一个亟待回答的理论与实践问题。

实际上,我国部分地区已逐步尝试建设发展学校社会工作的部门及职能体系,依托学校社会工作者关注学生的心理、社会、学业能力的个别性及群体性需要,发挥心理健康辅导、朋辈关系调适、学业能力提升、“家庭—学校—社会”协同育人机制建设等综合性功能,从而让学校社会工作成为学校管理的重要辅助力量。那么,学校社会工作应当如何融入学校管理,采取怎样的实践路径?

首先,经典的学校社会工作是以问题导向来理解本体定位。在西方社会工作的初始实践情境中,社会工作主要从问题导向出发,关注学生在成长发展中的危机事件及失能可能,如被欺凌、学业能力不足、心理健康问题、社会支持水平低等。[2]学校社会工作秉持“以案主为中心”的实践价值观,兼顾治疗与预防,综合采取个案、小组及社区工作方法,解决学生成长和发展中的问题。[3]学校社会工作的主体功能角色包括服务提供者、沟通协调者以及资源链接者[4],诊断学生所面临的具体身体、心理、社会问题,并分析问题生成机制,采取专业理论及实务方法帮助学生渡过成长发展危机阶段,并增强学生面对问题的解决能力及应对能力。[5]在问题导向下,学校社会工作自我证成了在学校管理系统的角色定位,需要采取“广域临床模式”。[6]即学校社会工作在日常校园生活中需保持敏锐,从学生群体中识别潜在案主,分析学生情绪不佳、精神障碍及行为偏差等具体问题,在建档立案及分析诊断基础上,从“社会工作者—学生—家庭”入手思考开展个案介入,实务方法可能包括培育家长委员会、政策倡导、紧密联系学校教师,以回应学生发展问题。

其次,为保障学校社会工作切实发挥作用,需要重视建设学校社会工作的自主实践空间。文军等认为,学校社会工作应朝向部门化发展,打造学校独立社会工作团队并积极融入到原有体系中,实现同学校、学生的紧密联结,营造出优良的校园社会生态。[7]何雪松和吴蓉认为,在此基础上学校需推进原有德育工作队伍(如少先队指导员、团委书记、高校辅导员)学习社会工作知识,购买专业社会工作机构服务,以及组建学校社会工作团队、嵌入学校管理体系,并聘请专业督导来辅导。[8]黎春娴和余瑞萍认为,在学校社会工作丰富了德育工作的基础上,通过社会支持网络的整合与学生人际关系能力的提升,建立解决问题的共同体,以此作为学校、家庭、社会共同育人的新尝试。[9]上述实践路径思考坚持的是学校增量发展路径,即将专业社会工作的价值理念、原则与方法运用到学校日常管理中,并推进其部门化建制。

然而,这种增量发展路径在一定程度上忽视了学校德育工作的实践探索及可能的社会工作本土化转向。2004年,《中共中央 国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》,立足于学校、家庭、社会多主体阐释未成年人德育的具体任务,强调以德育工作为重点,全面提高未成年人的思想道德、科学文化及健康素质。[10]因此,亟待拓展对学校社会工作的本体理解及实践路径的可能性,并非一定要对原有工作内容或体系进行大规模重构改造,而是要思考如何让专业社会工作理念、实务与方法以一种低成本、高效率的方式融入其中。不少研究者重视此发展路径,提出学校社会工作的实践意义在于社会工作与德育工作的有机融合[11],依托社会主义核心价值观丰富本土社会工作的价值、目标及服务方法。[12-13]

在中国式现代化语境中,如何助推传统德育工作的“存量化变革”,探索建设本土化社会工作的实务方法路径?对此问题的研究有助于从理论上丰富传统德育工作的实践意涵,在实践上推进德育工作更好地承担起治疗、预防、发展专业社会工作的功能,以辨析中国学校社会工作的本土化形态。

二、“文脉”视域与生态系统下学校社会工作的理论与实务学校作为未成年人社会化的重要场所,在强调课程教育的同时,还涉及对学生思想品德的养成、心理健康的培育以及对社会适应能力的培养等,是提质升级家庭教育和倡导社会教育平台优化完善的重要实践枢纽。因此,从生态系统角度讲,理想中的学校功能发挥需要调动、汇集、统筹一切有利于高质量育人的教育资源与力量,形成微观、中观、外在与宏观四个层面叠加的、可持续发展的支撑性圈层生态系统,形成有效的“自循环”与“自组织”的高质量育人机制。[14]

(一)生态系统理论:学校社会工作的重要实践理论

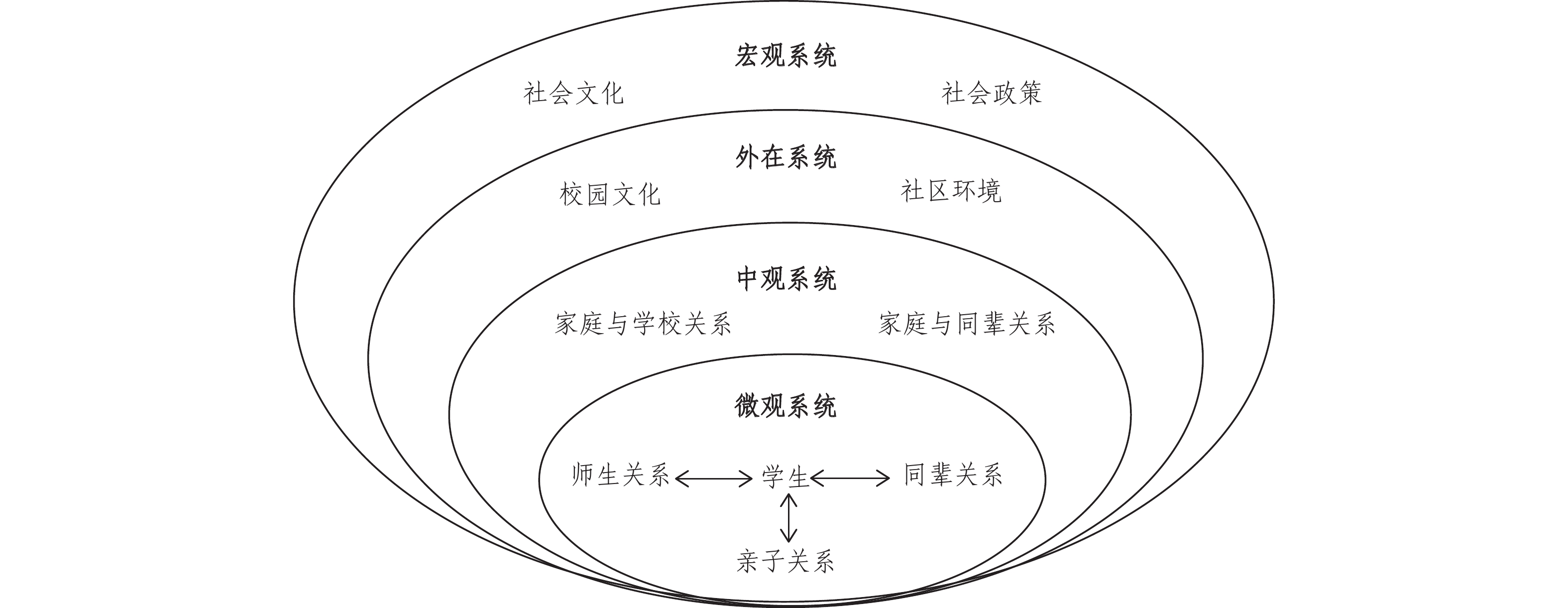

生态系统理论最早由布朗芬布伦纳提出,用以考察人类行为与社会环境的交互关系。该理论把人类生存成长的社会环境(如家庭、机构、团体、社区等)看作是社会性的生态系统,强调“人在情境中”,将人与环境的协调互动看作是人类发展的基本条件,进而提炼出生态系统理论模型,并将生态系统由内到外依次划分为微观系统、中观系统、外在系统与宏观系统。其中:(1)微观系统,指个体直接能接触到且能够直接对其造成影响的系统,通常对个体成长、价值观形成产生直接作用;(2)中观系统,指个体所处的各微观系统之间的联系与互动;(3)外在系统,指不对个体直接产生作用,但对微观系统中其他重要他人造成影响的因素;(4)宏观系统,指个体所处的整个社会环境、文化环境、风俗习惯及社会意识形态等,它能够明显影响微观系统、中观系统与外在系统,因此也会对个体产生直接或间接影响。[15]

布朗芬布伦纳的生态系统理论提供了一个研究学校各主体互动关系的视角。从生态系统理论角度来看,学校的生态环境系统呈现出层层递进、双向互动的发展方式,各层级环境系统相互作用、不同程度地影响着学生。微观系统直接与学生产生紧密联系和交互影响;中观系统对微观系统施以直接影响而对学生个体产生间接影响;外在系统与宏观系统则对学生及其所在微观系统的价值观念、行为方式都发挥潜移默化的作用。学生生态系统模型如图1所示。

|

图 1 学生生态系统模型 |

学生身上呈现的问题与其所处的环境系统密切相关,解决问题的内在动力蕴含在这些系统之中。[16]上述系统共同构成了学生总的生态系统,其中既突出了学生个体的主观能动性,也强调了外界因素的影响,与本文所研究的社会工作融入学校管理的实践具有一定契合性。因此,基于生态系统理论视角,本文将个体置于环境系统中分析“家庭—学校—社会”联动下学校社会工作的实现路径。

(二)生态系统下“家庭—学校—社会”协同育人机制建构

本文将学校文脉所代表的文化符号价值体系及其与家庭、学校、社会各主体间的互动关系置于生态系统理论框架下进行分析。在这一框架下,“家庭—学校—社会”协同育人机制的生成不是单纯由学校或教师行为驱动的结果,而是通过学校文脉与各主体间交互作用产生价值共识的成果。

1.学校文脉所蕴含价值体系的作用机制

学校文脉的产生是一个建构过程。它是学校通过与当地地域文化互动,形成新的文化表现形式,并逐渐发展与完善。单一的地域文化与学校教育资源对学生的作用是有限的,必须通过合理开发、运用、创新才能真正发挥其教育作用。[17]文化会对价值观进行赋能,价值观既是文化的核心,又受到文化的滋养。[18]地域文化在融入学校教育过程中,以学校德育作为载体来实现价值观教育和凝聚价值共识,以“家庭—学校—社会”联动的形式构建文化育人的生态,实现“以文化人”“以德育人”。

学校文化得益于地域文化而发展,同时又能通过教学成果、价值驱动对地域文化进行弘扬与传承,即学校通过自身价值体系实现文化的弘扬与传承。一是地域文化能够对学校提供文化滋养。通过对地域文化资源的挖掘,形成学校所独有的教学理念,包括校园精神建设与校园文化标识的产生,通过地域文化的融入实现其与校园文化间的共生关系,使地域文化融于学校教育之中。二是通过文化来赋能学校的价值教育。学校所具备的人才培养与文化传承的重要功能,具体表现在知识教育引导和价值观引领两方面。从表面来看,地域文化融入校园教育中,通过开设优秀文化类课程,能够实现对学生价值观的良性影响;从内在来看,地域文化对校园文化标识、校园环境建设、校园文化活动赋能,能够形成优秀的学风而发挥育人导向作用,从多方面对教师与学生的价值观产生影响。三是学校文脉建构能够促使各主体达成价值共识,联动开展协作。学生周围的行动者多是以共有目标参与学生的教育行动,步调统一,但价值理念有所不同。学校、家庭、社会都拥有各自独立的逻辑,并未有过度相互干涉。[19]学校以德育文化为基础,传承价值理念,发挥文化的传承作用,通过在不同主体间形成价值共识,以一种抽象的价值信念化解价值差异的存在。学校文脉为价值共识提供了共同的行为准则、价值观体系和行事作风。

2.以文脉为载体:生态系统下的互动

生态系统下学校社会工作的作用在于帮助各主体找到自身在生态系统中的位置,厘清其在学生教育各环节作为行动者所需承担的职责,以及联合多方主体实现共同育人。学校文脉通过形成各主体间的价值共识而发挥作用,依靠学校德育工作引导师生参与校园文化建设,依靠文化活动提升学生综合能力,通过整合学校内外资源来拓宽校园文化建设途径。[20]学校通过校园精神传播校园文化,联结教师产生价值认同,推动校园文化建设与完善。在校园文化的影响下,教师与学生通过德育工作产生互动,进而学生以自身行动影响家庭参与文化建设,甚至影响社会变迁。

校园文化建设与思想政治教育具有共同的指向性及可供互动的“内容区域”,因此两者具备良好的互动性。[21]从生态系统理论来看,学校文脉的形成推动学校各主体间形成了相对一致的价值观,并由此形成内生动力参与学生教育。一是微观系统方面,校园文化潜移默化地对教师价值观进行塑造,并由教师通过思想政治教育来帮助学生树立正确的价值观,培养学生的价值认同,进而重塑师生、同辈与亲子之间的关系。二是中观系统方面,学校文脉推动了家庭、学校、同辈群体三方之间的互动,从初期的争取家长支持到使家长产生价值认同,把家长从支持者变为参与者,将认同感转化为共同帮助学生成长的力量,把家庭变成帮助学生成长的行动系统。三是外在系统和宏观系统方面,属于外在系统的学校环境、社区环境与校园文化都会影响学生的行为与发展,而校园文化是学校所特有的文化现象且与学生密切相关,它承载了师生的共同价值观念及其活动形式与物质形态,对于“家庭—学校—社会”育人价值共识的达成具有深刻影响。[22]同时,学生所在地区的社会文化、社会政策、风俗习惯等都与其价值观形成及思维行动产生密切关联,学生从宏观系统中能够获得相关经验。

三、文脉的构建与扩展:“家庭—学校—社会”协同育人的本土化实践校园文化将学校各时期的精神品质串联起来,发挥“以文化人”“以德育人”的功能。从濮阳市实验小学的发展历程来看,校园文化的建设与传承呈现出明显的阶段性特点,并与地方文化有多重内在关联,其发展可以划分为三个阶段。一是探寻地方文化资源并发现其丰富的内容意涵;二是将地方文化融入校园文化培育;三是通过文脉扩展至生态系统各圈层,形成协同育人的价值共识。

(一)地方文化资源探寻与学校文化融合

濮阳市位于河南省东北部,地处黄河下游。濮阳之名始于战国时期,因位于黄河与济水的支流(濮水)北部而得名,是国家历史文化名城。上古时代,濮阳是上古“五帝”第二帝颛顼和第五帝舜部落的活动中心,因此被称为“颛顼遗都”“帝舜故里”,有着丰富的传统文化底蕴。1987年,濮阳市发现了仰韶文化遗址,出土距今

2024年5月,笔者跟随调研团队前往濮阳市进行为期3天的调研,实地走访了濮阳市实验小学、濮阳市第十中学、濮阳市心理健康中心,并围绕德育工作、家庭教育、学校教育等不同主题与30名教师、家长、校领导开展了座谈会。在调研中了解到,濮阳市实验小学曾被评为首批“全国文明校园”,教师团队也曾获得全国教育系统先进集体等荣誉。随着校园文化的深度发展,该校逐渐形成以校园文化建设为核心的教师、学生与家长间的价值共识,并以学校德育工作为校园文化传播载体,与家长形成良性互动,有效引导学生的学习、行为习惯。在推动传统德育工作变革及多方主体联合育人背景下,该校通过校园文脉建构而成为“家庭—学校—社会”联合育人的代表,给予了调研团队宝贵的实践经验启示。

濮阳市实验小学地处濮阳市华龙区,建校39年以来,经历了“铸魂、育场、问度、润德”四个发展阶段,并在此基础上提出了“融慧教育”的教学理念,以此理念为核心让师生成长、学校发展方向更明确。从发展阶段来看,该校从校园精神、硬件设施、课程设计三方面确立了办学基础,在建校初期通过“朝气、勇气、豪气”的校魂精神来激励教师队伍积极进取;为优化校园环境,实行建设校史馆、德育室等改善硬件的措施;在课堂上推行学科教育、素质教育与心理教育课程,为学科教育与德育工作相结合的教育模式打下基础。

为加强校园文化建设,该校针对地方文化进行深入探索,提出在校园文化建设中引入“一湾活水”的构想,引领师生深入挖掘“水”的精神品性,将“地方水文化”融入到育人中,自此构建了水韵文化特色校园,具体体现在三方面。一是校园精神文化建设。学校将“地方水文化”运用到教育教学中,并形成敬业文化激励老师积极奋进。在学校管理中形成尊重文化,尊重每位师生的独立思想与专业价值。在德育工作中形成诚信文化,建设教师、学生与家长全员参与的诚信教育评价体系。二是校园行为文化建设。学校创立了体育文化节、体育大课间、校园吉尼斯等活动支持学生全面发展,形成运动特色文化。同时,构建完善的阅读体系,按年龄阶段划分主题活动,引领学生爱上阅读,形成阅读特色文化。三是将“地方水文化”融于校园空间建设,设立“行走博物馆”“漫溯图书馆”“寻梦科技馆”等公共空间,在环境中潜移默化地影响师生。学校是文化涵养与传承的重要场所,该校通过将“地方水文化”呈现于校园内,推动了学校文化内涵的发展。

(二)文化符号集合与学校文脉建构

濮阳市实验小学通过把“融慧教育”和“地方水文化”等抽象概念转化为具体符号,形成师生与家长间共同的价值认同,建构学校文脉,发挥传承作用。“化水为德”讲的就是文化的弘扬与传承,学校把吉祥物及LOGO标识作为一种有艺术鉴赏价值的特定符号和一个可视化载体来代表学校形象,同时也承载了来自学校历史、文化等深层精神内涵。[23]该校通过向全体师生、家长发出公开征集学校吉祥物的倡议,使教师、学生、家长共同参与LOGO标识设计及吉祥物的制作,表达自己对“融慧教育”的理解和期待,最终融合学校水文化特色方案设计出吉祥物“融融”“慧慧”,以及造型为五色祥云状的“融慧教育”LOGO标识来表达丰富的意涵。“融”代表学科知识和社会生活与社会主义核心价值观融合,“慧”则代表了培养爱生活、会学习、善创新、有情怀的新时代“慧少年”。该校以共同设计文化标识为契机,建立了各方对学校的归属感,并通过可视化标识传递了学校的价值观念。

该校在把抽象符号体系集成为具体标识。其作为教师、学生、家长之间的共同价值符号的同时,也为学校文脉建构打下基础。德育工作是学校教育的关键一环,其中的价值共识指不同价值主体基于价值期待的一致性与价值差异的可通约性而形成的共生价值。[24]该校的德育工作体现在三个方面。其一,在校园文化环境建设中,利用学校墙体、闲置空间进行社会主义核心价值观、学校教育理念等宣传。不仅传播学校的办学特色、培养理念,还通过与社会发展同步的信息展示,拓宽学生视野,激发学生兴趣。学校创办了特色实践活动“行走在阅读间”,用读书评奖的形式鼓励学生及家长一同阅读,这也是学校文化向家庭教育的延伸。其二,完善学校管理制度,建立多元评价机制,以正向激励为导向,邀请学生与家长一同参与评价。其中,纵向评价机制是推行诚信评价手册,通过学生自己设立目标、自己评价,培养其自我能动性、自我认知、自我总结与反思。而德智体美劳“五育”横向评价的多元化评价机制,则是注重学生多元成长方向。同时开设包括校园吉尼斯、体育文化节等丰富的活动及比赛,在一定程度上摒弃了结果评价导向,而注重增值评价和过程评价,统一师生与家长的德育目标和期待,实现价值上的求同存异。其三,在课程教育中融入国学教育、价值观教育等,通过顺应社会发展规律,促成动态共生价值建立。正是在学校优秀文化的基础上,发展并形成了学校文脉。

(三)文脉扩展:“家庭—学校—社会”协同育人的价值共识凝聚

濮阳市实验小学在实践过程中,已然不自觉运用到了生态系统理论,即学校通过建设校园文化与完善学校服务体系对在校师生进行支持;通过让家长参与学校建设和开展与社会主流价值观相适配的德育工作,使学校文脉扩展至家庭与社会,构建家庭、学校、社会共同参与学校文化建设的格局,在此过程中动态平衡了学校、家庭与社会价值共识,使这三方发挥协同育人功能并取得实效。[25]

首先,通过校园文化建设影响教师团队,使其能够理解、接受、认同校园文化,并通过学校德育课堂及校园环境,发挥校园文化的作用,使这一抽象理念转化为师生间共识。该校的校园文化建设主要立足于德育工作中的价值共识,包括强调价值观的引导以及对学生心智的启发,注重国学课堂与中国特色社会主义理论体系的学习,以老师带动学生,以学生带动家长,其目标是把学生的家庭作为目标系统去改变。

我们学校的老师都必须牢记社会主义核心价值观,并将其融入教学实践中,通过核心价值观有针对性地对学生进行教育。(濮阳市实验小学语文课老师G,编号:20230510

其次,家庭是学生社会化的重要场所与学校文脉传承的载体,家长要对学生起榜样示范作用。该校在校园文化建设过程中设立了多种形式的家长参与途径,使其能够在接受校园文化的同时,参与学校建设与管理。比如,向全体师生、家长发出公开征集学校吉祥物的倡议,为家长设立岗位,并明确岗位名称、岗位性质、岗位类别和岗位职责等,使其以此参与学校管理;以及开设《家长寄语》,让家长轮流为学生讲述德育故事,使其以此参与学生在校教育。学校通过让家长参与的方式使其接受与认可校园文化,实现学校文脉的扩展,将家长纳入行动系统,发挥校园治理共同体作用。

我和孩子在亲子关系方面比较融洽。在生活上,他会给我起昵称,商量一件事该不该做。在学习上,我不会打压或者严格管控。当他遇到难题时,我不会直接解答,而是鼓励他独立解决问题。(濮阳市实验小学家长Y,编号:20230511)

最后,学校承担着学生与社会交流的重要角色。一方面,该校把社会主义核心价值观和优秀传统文化作为育人的重要教育资源[26],融入学校教育。学校作为学生与社会主义核心价值观的“连接桥”来完成对学生的价值观塑造和人格养成,如教师在德育课堂带领学生品读经典文学,把社会主义核心价值观内容融入学科教育等。同时,学校也通过教育学生来塑造具有引领功能的社会道德文化,通过丰富多样的社会活动来使学生的社会道德认知产生良性转变。[27]比如,通过提高学生课堂的参与度和开展走课实践活动,丰富学生参与社会实践活动的形式。在锻炼学生实践能力的同时,将校园文化宣传出去,达到影响地域文化的积极效果,达成与地域文化的动态共生。

四、寓文脉表意于生活:生态系统下学校社会工作的实践路径生态系统下结合濮阳市实验小学文脉建构的发展历程,本文从依托德育工作建立价值共识、构建三层联动育人路径、指引社会工作地方本土化实践三个方面,提出学校社会工作融入学校的实践路径。

(一)以文化育:德育形式扩展及家校价值共识建立

在学校德育工作实践中,教育者往往注重个人德性的养成而非公共德性的培育。然而悬置公共德性可能会消融个体对公共生活的自觉价值承担,因而公共德性的养成十分重要。[28]在我国,学校作为德育工作主要承担者,缺乏与家庭道德教育联动与协作的机制。因此,通过打造家校德育共同体来建立教师、学生、家长的价值共识,使家庭也参与到学生的学校教育中,形成学校—家庭的良性互动,对学生的成长有重要意义。学校是影响学生生态系统的关键,随着入学时间的增长,学校环境对学生行为的影响也逐渐增强。学校社会工作者进入学校实践场景,首先要发现学校文化与德育工作情况,以社会工作的理念融入其中。学校社会工作在我国还处于起步阶段,初入学校就提专业性是不现实的。濮阳市实验小学虽然没有专门的学校社会工作,但有完备的学校服务体系、完善的德育课堂及心理健康室等。因此,社会工作者在进入其中时,可以先从德育课堂与文化建设入手,帮助学校做好德育课堂建设与校园文化环境建设,使师生接受社会工作者。即建立师生间价值共识,将社会工作理念融入德育工作作为入场时的行动。

一是学校文化的建立与传承。文化具有传承性,能够起到链接作用。社会工作者可以通过挖掘学校当地的地域文化、校园文化或价值观教育等资源来培育教师对学校的价值归属感,这也是对学校既有德育工作框架的借用与形式的扩展。

二是社会工作者要秉持专业理念,帮助教师以多元思维来看待学生。可以凭借多元评价机制,着重过程评价和增值评价,并让学生、家长共同参与评价,以此来发现学生的多种可能性。

三是和谐的家庭氛围是影响学生身心健康、人格独立等的重要因素。社会工作者在得到师生认可后,下一步是将家庭纳入目标系统进行改变,让家庭参与学生在校成长。社会工作者可以设立家长委员会,定期开展家长议事会让家长参与校园文化建设,将学校的理念与文化扩展至家庭,建立家校价值共识。

(二)以文传道:构建三方联动社会化育人路径

学校社会工作取得初步认可后,重要的是将学生家庭纳入行动系统来形成合力,为学生社会化成长提供支持。在应试教育环境下,学校教育与社会实际出现了脱节,导致学生的角色意识社会化能力又相对不足。如何对学生自我意识社会化进行科学引导是一项重要任务。[29]学生在从事社会活动时需要具有独立的价值判断,能够形成自己的观点,从而分清是非对错,而这是基于学校与家庭对其的价值引导。社会工作者可以在学校的德育课堂上开展理论知识的教授与行为规范的养成,运用三大专业方法开展生命教育,培养青少年价值观来帮助其健康成长,使其完成自我价值实现。[30]社会工作者可以针对家长开展家庭亲职教育,帮助家长成长,使其在学生遇到困难时,能够以正面方式激励学生解决困难,发挥家庭教育的重要作用。

学生社会化离不开社会环境的影响,当社会工作者将学校与家庭都纳入行动系统后,即可开展相关工作,发挥行动系统的作用。社会工作者可以引导学生参与学校课外开展的走课实践,在社区参与社区志愿服务等。一方面,社会工作者可以发挥资源链接者角色,包括对于校内资源的挖掘以及校外资源的链接,将走课实践课堂延伸到消防队、图书馆、美术馆等。另一方面,社会工作者可以通过专业方法,如小组工作方法为学生提供实践活动,以此实现学生社会化角色演练[31],丰富学生的社会实践。正是基于家庭、学校、社会三方良性互动,才能在社会场景中帮助学生建构自身价值观,实现其意识的社会化。

总的来说,学校社会工作进入学校场景能够得到各方主体认同与接受,本质上是因为学校社会工作理念与学校自身及当地文化之间的交融与相互调试。同时,学校德育工作在形式上给予了学校社会工作初步的行动空间,其也是构建社会工作者推动学校、家庭、社会协同育人的重要抓手,社会工作者需要拓展原本的德育工作形式来实施自身的行动策略。

(三)因时而新:学校社会工作于地方本土化实践

学校社会工作的实践具有情境性,会不可避免地受到地方的政治、经济、社会和文化等因素的影响,如何使学校社会工作本土化一直是学界所讨论的议题之一。濮阳市实验小学的实践是分阶段实现了“家庭—学校—社会”育人价值共识的建立。第一阶段,以学校单独育人为主,同时发掘濮阳市地方特色水文化资源。第二阶段,通过将抽象的文化符号具象化来融入校园文脉建构,以此为契机将家庭纳入学校管理体系,并作为目标系统进行改变,改善与重塑家庭环境。第三阶段,学校联合家庭成为行动系统并建立价值共识,共同支持学生全面发展。第四阶段,通过校园文化与社会文化耦合互补,构建“家庭—学校—社会”协同育人机制。因此,不仅需要立足微观层面,厘清目标系统与行动系统的转换,而且要贴合社会现实,在生态系统中来完善各行动主体的行为规范。

一是社会工作者在开展服务时,要注意服务的在地性与现实性。受濮阳市实验小学案例的启发,学校社会工作应当注意与当地文化进行调适,并且继承和发扬这种文化价值共识。要注意学校文化在微观、中观、外在和宏观系统的继承与发扬,并在生态系统的各个圈层中注意价值共识的统一。可以根据学校不同的性质、区域的特点及相关因素,制定相应的服务模式。对于学生,社会工作者可以通过扩展学校德育课堂的形式将理论内化于心,从价值出发培养学生的认同感与归属感。对于教师,应加强其对学校精神文化的学习,使其引领价值导向。同时,在德育课堂中教师要发挥主导作用,以学生为中心,关注学生的动态成长。

二是强调在环境中资源的整合性与系统性,重视环境之间的关联。社会工作者在学校场域要注意整合与链接各方资源,学校德育工作给予了学校社会工作初步的介入空间,在学校开展被各方主体所接受且具有正向引导性的活动能够得到认同与支持。[32]社会工作者可以通过在德育课堂上开展心理教育、生命教育提升学生的心理素质与应对能力;借助家长委员会开展家长座谈会,沟通交流学生现状及家长看法,以此建立价值共识,在此基础上有步骤地厘清目标系统与行动系统,合力支持学生成长。同时,社会工作者可以借助校外资源,如定期带领学生去福利院、公园做公益活动,引导学生在社会场景中明晰自身角色。通过社会工作建立有利于学生成长为导向的共识,实现学校社会工作本土化发展的目标。

三是学校社会工作的本土化发展要明确自身是学校管理的辅助力量,以丰富德育工作实际意涵、补充其预防和发展功能为目的。在学校场域内,社会工作应主动承担责任,通过专业方法介入来体现其在学校的独特作用。[33]

五、结束语2023年,中央社会工作部的组建标志着原有社会工作向“大社会工作”的转型,意味着我国本土化社会工作更加强调社会治理功能的发挥和加快实现与专业社会工作的互构。因此,亟需一个渐进的过程来推动专业社会工作中的理论、方法与本土社会工作中的实务模式、文化传统、草根方法及问题解决路径的交融。本文通过濮阳市实验小学的调查研究发现,学校文化作为一种各方认同的价值共识融入到学校工作中,转而成为一个重要的教育资源。分阶段塑造了以学校为中心的“家庭—学校—社会”协同育人机制,对于学校育人目标的达成和学生多元成长是切实有效的。由此可见,要实现社会工作的本土化,首要的是与当地传统文化进行调适与融合,并对现有框架作存量化变革。

社会工作应在发展过程中不断明晰自身的定位和主体性。以往的服务过程大多强调专业定位,注重专业方法介入后的成效。而本案例启示我们,学校社会工作可以通过融入学校本身德育工作的方式,实现专业社会工作与原有工作的融合,进而推动学校社会工作本土化发展。

学校社会工作依托原有的学校教育体系进入学校场景,将其价值理念与校园文化相结合,促使各方主体认识和认同社会工作,获得进入行动场域的合法性。在服务稳定后,社会工作者要注意对社会工作本身的澄清与宣传,推动学校社会工作本土化进程。

注释

| [1] |

教育部等十三部门联合印发《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》[EB/OL].(2023-01-19).http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/202301/t20230119_1039748.html.

|

| [2] |

WILLIAM H. The effectiveness of policy interventions for school bullying: a systematic review[J]. Journal of the society for social work and research, 2017, 8(1): 45-69. DOI:10.1086/690565 |

| [3] |

罗敏敏. 专业团队模式在美国学校社会工作中的实践[J]. 当代青年研究, 2016(6): 111-116. |

| [4] |

朱盼玲. 学校社会工作实务发展困境与改善空间[J]. 当代青年研究, 2018(5): 113-117. DOI:10.3969/j.issn.1006-1789.2018.05.018 |

| [5] |

时怡雯, 倪锡钦. 学校社会工作者在学校生态系统中的角色研究[J]. 中国青年研究, 2016(10): 101-107. DOI:10.3969/j.issn.1002-9931.2016.10.017 |

| [6] |

李晓凤, 关佩珍. 从传统临床模式到广域临床模式: 深圳市学校社会工作本土实践探究[J]. 中国社会工作, 2022(34): 23-25. |

| [7] |

文军, 卢素文. 从制度性嵌入到公共性培育: 学校社会工作介入情境的转向[J]. 学海, 2022(4): 38-45. |

| [8] |

何雪松, 吴蓉. 组织化的自我实现: 高校社会工作的一个视角[J]. 学海, 2022(4): 46-52. |

| [9] |

黎春娴, 余瑞萍. 学校社会工作参与家校社协同育人的路径探究——基于社会支持网络视角[J]. 山西大同大学学报(社会科学版), 2023(4): 112-116,126. |

| [10] |

中共中央 国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见[EB/OL]. [2004-02-26]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2004/content_62719.htm.

|

| [11] |

张燕婷, 杨发祥. 学校社会工作嵌合发展的演进逻辑与实践策略[J]. 学海, 2023(2): 124-131. |

| [12] |

胡西旦•吾甫. 社会工作视角下社会主义核心价值观社会化的实现路径[J]. 云南行政学院学报, 2017(4): 133-137. DOI:10.3969/j.issn.1671-0681.2017.04.021 |

| [13] |

雷育胜, 冷金岩, 周恒洋. 社会工作视阈下大学生社会主义核心价值观教育探析[J]. 学校党建与思想教育, 2021(7): 48-50. |

| [14] |

窦桂梅. 学校育人主体的价值、路径与机制——小学阶段高质量育人的实践反思[J]. 中国教育学刊, 2021(11): 93-98. |

| [15] |

BRONFENBRENNER U. The ecology of human development : experiment by nature and design[M]. Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1979.

|

| [16] |

张燕婷. 学校社会工作的本土化实践——基于生态系统理论的地方性探索[J]. 学海, 2015(3): 59-64. |

| [17] |

刘文静. 地域文化融入地方高校人文素质教育的路径探析[J]. 汉字文化, 2024(8): 40-42. |

| [18] |

杨茂庆, 周驰亮. 乡村儿童价值观教育的文化赋能与实践理路——基于家校社协同育人的背景[J]. 教育科学, 2023(3): 82-89. |

| [19] |

马陆亭, 郑雪文. “双减”: 旨在重塑学生健康成长的教育生态[J]. 新疆师范大学学报(哲学社会科学版), 2022(1): 79-90. |

| [20] |

杜飞. 大思政视域下高校校园文化建设研究与实践[J]. 安徽工业大学学报(社会科学版), 2023(3): 93-96. |

| [21] |

张俊国, 倪佳. 高校校园文化建设与思政课实践教学互动研究[J]. 湖北经济学院学报(人文社会科学版), 2016(1): 199-200,205. |

| [22] |

EVANS C B R, SMOKOWSKI P R. Theoretical explanations for bullying in school: how ecological processes propagate perpetration and victimization[J]. Child and adolescent social work journal, 2016, 33(4): 365-375. DOI:10.1007/s10560-015-0432-2 |

| [23] |

郭洁玲. 浅析学校吉祥物在文化德育工作中的运用[J]. 少男少女, 2020(21): 89-90. DOI:10.3969/j.issn.1004-7875.2020.21.042 |

| [24] |

刘义. 凝聚价值共识: 德育得以实现的关键[J]. 现代大学教育, 2016(3): 95-102. |

| [25] |

孙雷, 刘盼盼, 高晨光. “大思政观”下大中小学校园文化建设一体化的路径探析[J]. 东北大学学报(社会科学版), 2023(1): 124-130. |

| [26] |

崔成前. 面向大学生的三位一体“以文化人”育人环境探究[J]. 思想理论教育导刊, 2018(4): 155-159. |

| [27] |

NUCCI L, CREANE M W, POWERS D W. Integrating moral and social development within middle school social studies: a social cognitive domain approach[J]. Journal of moral education, 2015, 44(4): 479-496. DOI:10.1080/03057240.2015.1087391 |

| [28] |

任少波, 范宁宇. 道德教育共同体: 学校道德教育的公共性建构[J]. 教育研究, 2021(5): 66-76. |

| [29] |

万成. 中学生社会化进程中的不足及其引导[J]. 教学与管理, 2017(28): 28-30. |

| [30] |

许莉娅. 青少年生命教育与学校社会工作[J]. 中国青年政治学院学报, 2007(5): 7-11. |

| [31] |

张书明. 高校学生思想政治教育的社会工作路径选择[J]. 学校党建与思想教育, 2016(8): 53-57. DOI:10.3969/j.issn.1007-5968.2016.15.015 |

| [32] |

张大维, 郑永君. 软性嵌入: 学校社会工作介入德育教育的行动策略——基于武汉两所学校的社会工作介入实验[J]. 中州学刊, 2015(7): 84-88.

|

| [33] |

刘明轩, 李娟. “双减”政策下学校社会工作的路径探索[J]. 教学与管理, 2023(15): 48-51. |

2025, Vol. 25

2025, Vol. 25