有效的实践或服务成效(the service effectiveness)是社会工作专业漫长发展史中最受关切的议题。[1]总的来说,有内外两股交织的力量推动社会工作专业积极关注服务成效。就内在力量而言,社会工作专业希望以积极的服务成效来构筑和展示合法性与专业性,以服务成效和效率的提升带来本专业的重大发展。[2]例如,为追求济贫效率,慈善科学化催生最初的专业形态[3]37,对专业服务有效性质疑的回应促成经验临床实践和循证实践(evidence-based practice)的兴盛。[4]就外在力量而言,新公共管理对经济(economy)、效率(efficiency)与成效(effectiveness)(即3Es)的追求成为必须回应的议题。自20世纪70年代开始,福利国家体制下传统的科层—专业主义福利供给模式被质疑服务失灵、专业自负、没有成效、资源浪费、侵犯案主权益等[3]90,一些研究开始质疑社会工作实践的有效性。[5-6]随着福利国家改革序幕拉开、新公共管理兴起,旨在解决政府失灵问题的准市场(quasi-market)[7]得以发展。准市场使传统社会服务供给模式发生改变,即购买方与服务方角色分离,政府从直接的服务供给者变成服务委托者,服务由第三方机构向民众提供,政府、机构、民众之间形成三角互动关系。[8]准市场即政府购买社会服务模式,在此模式下,社会工作更注重管理和问责性,以响应3Es的要求。由此,成效评估成为政府购买社会服务核心构成部分,也成为引导社会工作实践和社会工作者的关键系统。[9]

在中国,政府购买社会工作服务是一项社会福利供给路径、模式、制度及治理机制的创新[10-12],各地方政府的实践探索从21世纪初开始。具有指标意义的是2012年民政部和财政部发布的《关于政府购买社会工作服务的指导意见》[13],该文件确立了政府购买社会工作服务这一重要的制度安排。目前,政府购买社会工作服务已成为各地常见的社会服务供给手段。项目制是政府购买社会工作服务的重要机制和策略。[14-16]如何衡量和评估服务项目成效成为学术界和实务界面临的重要课题,如建立第三方评估机制[17],建构社会工作服务评估体系。[18]为服务对象提供有效服务是首要任务[19],因此服务成效及其评估成为各利益相关方关注的焦点。

在实践中,购买方常常提问:服务成效体现在哪里?服务方也常常苦恼于如何证明服务成效。在一问一答之间,服务成效的概念内涵似乎是不言自明的。例如,什么是服务成效?什么可作为服务成效证据?谁来言说服务成效?理论上的答案清晰明了,事实却非如此。笔者在实践中隐约感知到购买方和服务方所谈论的服务成效不是一回事。因此,本研究希望探究购买方与服务方所理解的服务成效究竟是什么?双方有何差异?为何会有这样的差异?这些对实务工作有何启示?

二、文献回顾本研究旨在讨论购买方与服务方视角下的服务成效内涵。文献回顾围绕概念界定、服务成效评估的方法范式、服务成效评估的政治三个维度展开,并以此归纳出本研究的分析框架。

(一)概念界定:服务成效与服务成效评估

如何定义服务成效?服务成效是指服务对象(案主)在接受服务之后在各个方面产生了积极的改变,包括行为、认知、态度、技能、技巧价值、社会地位或不良环境等。[19][20]23[21]43服务成效依据服务对象改变时长或者目标达成时限可分为不同类型,包括短期成效、中期成效和长期成效。[21]48服务成效除了表示预先设定的目标是否达成,服务对象是否产生改变,还有一重意涵是“目标达成是否归因于服务本身” [22]39,后者暗示了成效评估的内在逻辑是检验造成改变的因果规律。

依据服务成效的定义可推论出服务成效评估的概念。服务成效评估是指通过一系列过程,了解及呈现服务对象是否因为方案提供的服务干预而产生知识、行为、态度、价值、状态等层面的改变,其状况是否变得更好了。[20]30[23]另外,Dickinson认为服务成效评估的焦点是在方案实施后,评估服务对象因接受方案而产生的改变,以及方案对目标人群、社区、社会所产生的影响。[20]45Robson指出服务成效评估是用一项或几项测量指标来检验服务对象在项目完成时的表现。[24]51罗希等主张服务成效评估就是影响力评估,确定服务干预是否在实践中产生了预期效果,特别是控制和排除了干扰因素后的净效果。[22]47前述定义揭示了服务成效评估的表面意涵,即检验和呈现服务对象的改变状况。服务成效评估的深层意涵是要检验社会服务与其服务目标之间的因果关系,揭示社会服务实现服务目标的运作机制。[25]本研究认为服务成效评估应包括前述两重意涵。

(二)服务成效评估的方法:从实证主义范式到建构主义范式

服务成效评估实质上是科学研究过程,最终目的是运用不同的社会科学研究方法检验服务与目标之间的因果关系。[26]因此,社会科学研究方法的范式分类同样适用于服务成效评估,即存在实证主义和建构主义的分野。评估已发展到第四代,前三代评估分别注重测量、描述和判断,属于实证主义范式,而第四代评估则属于建构主义范式。[27]9实证主义范式在本体论上认为社会是客观、唯一、不变、可测量的规律,在认识论上坚持研究者与研究对象分离、保持中立客观,在方法论上主张以科学、严谨的程序和方法来获取知识,具体的研究工具则包括实验、准实验、量表、问卷等。[28]实证主义范式的方法在社会工作界备受推崇,循证实践则是典型例子。尽管本专业一直积极追求服务成效[1-2],但在循证实践兴起前,服务成效和评估测量确实是实践者的心头之患。[29]以科学程序、有效证据为特征的循证实践能充分展示服务成效[30],因为循证实践为技术理性的变体,假定以科学方法为基础的理性实践才能产生更有效、更经济的社会服务手段。[29]这种模式既能回应对专业有效的质疑,也能响应新管理主义对3Es的追求。[4,29]实证主义范式的评估秉持类似立场。它将项目视为简单、静态、线性发展逻辑[31],为维持客观性,评估者以专家角色出现,与项目参与者保持距离[32],评估是由外部专家进行的审核检验。[33]基于这种范式立场,服务成效评估方法必定是量化取向的。这些方法包括:实验设计研究、准实验设计研究、预实验设计研究、单一组群之前后测设计、非同等比较组设计、随机试验设计、单组唯后测评估设计、单案实验评估设计、类实验法等。[24]68[34-35]国内研究也有类似看法,库少雄以单样本设计来测量和比较服务成效[36],李华伟主张在实务中使用基线评估法来检验成效。[37]还有一些研究者主张将满意度评估作为服务成效评估的方法[38-39],尽管这存在条件性限制。[39]总之,实证主义范式的成效评估方法主张以可计量的硬性数据(hard data)来展现成效。[27]13

与社会科学研究方法的范式之争(Paradigm War)[40]类似,评估方法同样存在范式之争。古贝和林肯对实证主义范式的评估方法提出批判,认为其存在管理主义倾向、忽略价值多元性和过分关注调查的科学性等重大缺陷,在道德和政治上面临双重失败。他们转而提出建构主义范式的评估方法。该方法主张评估是带有社会政治色彩的过程,是共同合作的过程,是教与学的过程,是连续、反复和分歧冲突的过程,是不断有突发状况的过程,是带有不可预料后果和创造实现的过程。[27]186-187与建构主义范式的主张类似,Cree等人提出服务成效评估的批判范式(critical paradigm),其强调:有关评估的知识是合作生产(co-created)的结果,评估什么和如何评估应由机构员工、服务对象和评估者共同创造和确定;评估者与机构之间是合作关系,而非对立关系,应扮演诤友(critical friend)角色;成效评估应使用混合方法,要对不同的价值理念、多重现实、观点和经验进行反映(reflecting);在评估方法上要处理权力议题,支持服务对象和实践者参与评估过程,评估者要成为他们的导师或同伴教育者;在评估过程中开展分析,要在关键节点上进行反馈,而不仅是在评估结束后反馈。[9]显然,这些评估范式不再将评估视为通过科学方法解开客观真理,发现和检验因果关联的过程,评估也不再由单一主体垄断主导,而是更注重利益相关者(特别是服务对象)的参与、表达、互动和合作。有研究试图挣脱传统范式的主导,用质性方法从服务对象视角去探讨何谓好的社会工作实践。[41]目前,建构主义范式的评估方法尚未得到足够重视和充分发展,但刘江和张曙倡导的赋权评估具有较好的启发意义[32,42],因为赋权、协商、合作正是第四代评估主张的要点。[27]258

尽管古贝和林肯认为实证主义与建构主义两种范式不可调和,在两者之间寻找平衡虽有助于改进传统调查,但仍局限在实证主义界限内。[27]179本研究无意卷入范式之争,而是主张以实用和务实的态度看待,即服务成效评估应兼顾实证与建构两种范式,从既有研究看这是可能的。例如,Webb批判循证实践主要运用那些被认为有利于提供证据的科学研究方法,而其他研究方法,如民族志、话语分析等则被忽视。[29]显然,Webb暗示社会工作实践应当兼顾量化方法与质性方法。衡量服务成效时,较软的成果测量(softer outcome measures)与较硬的成果测量(harder outcome measures)同等重要。[9]汪淑媛认为仅使用统计方法来分析改变并不足够,还应使用质性方法了解对象的细腻感受和工作者的反馈。[43]与之类似,刘江发展的三阶段式服务成效评估方法,巧妙地将定性与定量方法结合起来。[26]

另外,Webb认为循证实践从行为主义和实证主义中衍生出来的认识论和方法论存在缺陷,社会工作实践不会,亦不可能以机械方式进行,但也不赞同后现代思想家所主张的行动和决策完全是不可判断、充满不确定性和相对性的。[29]就服务成效评估的证据范式而言,Webb既反对实证主义,也不完全转向后现代主义或建构主义。舍恩秉持类似立场,他认为盲从科技理性模式(实证主义)是乌托邦想象,完全赞同专业的激进批评主义则是另一种乌托邦愿景。他进而主张反映性实践立场,强调实践者的反身性作用。[44]综上所述,本研究主张服务成效评估应当超越传统的范式之争,因时因地,务实地采用多种研究法,使硬性与软性数据皆可作为服务成效的证据。

(三)服务成效评估的政治:利益相关者与政社互动

正如第四代评估所主张的那样,评估是一个带有社会政治色彩的过程;不应将社会文化及政治看成是对正确性有损害的、不具有吸引力的、令人讨厌的事物,而应将其作为评估过程中完整的、有意义的组成部分。[27]186服务成效评估的政治除了上文提及的范式方法之争,还包括利益相关者的权力与政社互动状况。评估涉及诸多利益相关者,古贝和林肯将利益相关者界定为三类:代理人,即参与生产、使用或实现评估对象的人;受益人,从评估对象中获益的人;受害人,即被评估对象负面影响的人。[27]7在政府购买社会服务背景下,社会工作评估实务通常涉及四类利益相关主体:作为资方的政府部门、作为供方的社会组织、作为需方的服务对象和作为第三方的评估机构。[45]不同的利益相关者之间存在权力之争,这体现在前文提及的服务成效定义差别上。事实上,如何定义服务成效即隐含权力议题,即谁能定义?尽管服务成效概念看似清晰明了,但它并不是一种外在于人、等待被研究和衡量的客观事实。[46]因为服务成效的评判取决于被要求提供定义的人及其希望达成的结果。[46-47]虽然同样关注服务对象的改变,但服务对象、工作者及资助方可能各自看重不同的结果[19],因为他们的视角和立场不尽相同。[47]采用谁的标准而拒绝其他标准,这本身就涉及政治和权力议题。[19]再比如,在传统评估范式中,评估者作为外部专家而存在,项目参与者是被审核对象。[32-33]政府和评估专家掌握话语权,主导评估工作,机构和社会工作者被动接受、服从、配合。[33]服务对象被排斥在评估之外,其需求表达和参与机制缺失。[48]传统评估模式忽视了利益相关者的主张、焦虑和争议,第四代评估则强调利益相关者的共同合作、协商谈判[27]186,主张平等的权力关系。在赋权评估中,评估者和项目执行者之间不再是基于专业权威的非平等关系,而是伙伴关系[42],其评估实务更加尊重利益相关者的意见[32],特别是服务对象的态度和意见。[38-39]

服务成效的界定与政社互动状况有关。为了确保评估的科学性与客观性,服务成效评估常由第三方组织承担。但在我国政府购买社会服务背景下,第三方评估的独立性、客观性及专业性受到挑战,进而导致评估失灵。其根源在于社会组织(包括第三方组织)对政府部门具有依赖性,处于从属地位,评估由行政权力主导。[45]其后果表现为:在评估实务中行政思维压过专业思维;评估内容、过程和结果跟着购买方步调走;[33]评估指标和内容选择受制于购买方意志;机械地按照购买方设定的程序进行评估[48],容易受到委托方/购买方的影响。[49]这类研究将评估失灵归因于政社关系不对等,这确实是一种有力的解释视角。但若陷入这种总体结构视角,则深感改变无望。虽然政府与社会组织存在“先赋博弈结构”,政府主导着规则制定和策略选择,两者权力地位明显不对等。[50]但总体格局不能代表具体的政社关系状况。已有研究表明,政府与社会组织之间的关系形态是多样的[50-52],政府对待社会组织的态度和策略是多样的[50-51],社会组织并非完全处于被动,其能发展出适应和行动策略。[52-53]因此,社会工作评估应舍弃总体性视角,探究评估机构与政府实际互动情况[45],在现实中评估机构有可能保持一定的自主权和权宜空间。[42]

(四)小结

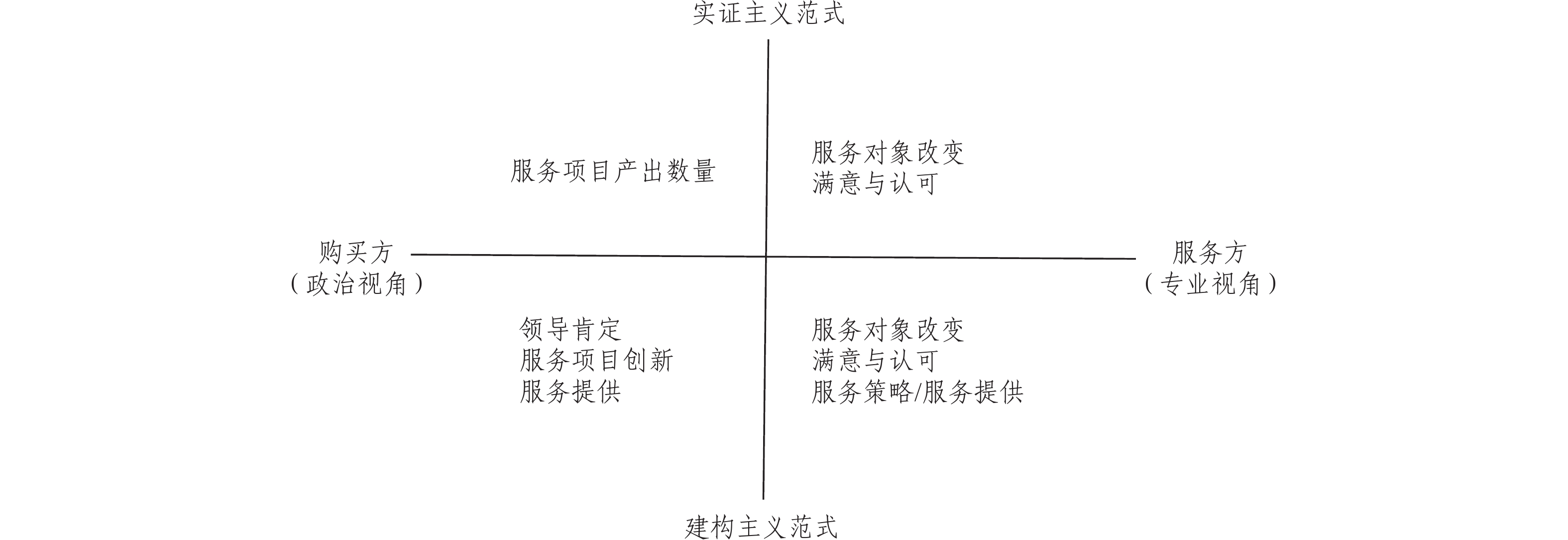

本研究澄清了服务成效和服务成效评估的概念内涵,说明了服务成效评估的不同范式,也指出了服务成效评估的政治要素。从既有研究看,展现服务成效证据存在实证主义与建构主义两种范式,本研究以实用主义态度对待,主张将两者结合。另外,展现服务成效证据涉及政治议题,包括利益相关方的权力关系、社会组织(评估机构)与政府部门之间的互动关系。本研究涉及的利益相关方主要为购买方与服务方,前者代表行政视角,后者代表专业视角,他们可能对于如何界定服务成效证据存在不同看法。结合前述两种范式分类,建立本研究的分析框架:以购买方和服务方为横轴,以实证主义和建构主义两种范式为纵轴,可将服务成效证据划入四个象限之内。

三、研究方法本研究旨在探究购买方与服务方对服务成效及服务成效证据的理解,可预见他们对此议题的理解可能存在不同。因此,采取质性研究中的主题分析法(Thematic Analysis),研究资料来源于笔者参与的C市2019年至2020年的一项关于社会服务评估的研究课题。此外,还搜集到C市2017年以来不同机构的27份项目自评报告作为二手资料。主题分析包括6个基本步骤:熟悉数据、生产初步编码、搜寻主题、再回顾主题、定义和命名主题、生成论文报告。本研究遵循前述步骤,对研究资料进行分析和呈现。笔者反复阅读利益相关方关于项目服务成效的访谈内容,对其进行初步编码。在完成初步编码之后,对编码结果进行分类整理,以搜寻出不同主题。根据编码内容将对服务成效的理解分为购买方与服务方两组。对各自组内编码内容进行归类归纳,双方对服务成效认识都分别集中在4个分主题上。经过综合分析,将购买方的服务成效命名为政治视角,服务方的服务成效命名专业视角。此外,采取如下举措确保符合伦理规范。其一,向访谈对象清楚说明研究的目的、资料使用方式,声明保密原则。其二,制定严格的逐字稿整理规范,以逐字稿呈现访谈内容,确保准确性。其三,在使用访谈资料时,对所有可能透露访谈对象真实、具体身份的信息进行匿名化处理,以防对其造成伤害。

四、研究发现(一)购买方视角的服务成效证据

经过对利益相关者访谈的主题分析,研究发现,购买方认知的服务成效证据集中在4个分主题:服务项目产出数量、服务项目创新、领导肯定和服务提供。

1.服务项目产出数量

从访谈资料看,购买方认知的社会服务成效首先是服务项目产出数量。换言之,购买方是将社会服务项目执行后的产出,即服务项目所产生的数量指标视为服务成效证据。在他们看来,一项社会服务项目覆盖范围越大,举办的活动场次越多,参与的人次越多,活动的规模越大,证明服务成效越好。例如,有的购买方表示,服务成效很难主观评价,只有用服务数量才能证明服务成效,因为数量指标“看得见”,是客观标准。除了购买方的直接表达,服务方在项目运作中也发现购买方所看重的服务成效是服务项目产出数量。例如,有的机构负责人表示,购买方注重的服务成效是服务人数多、活动丰富、场面热闹、服务频率高,购买方对机构所强调的价值理念、专业要素并不关心。这说明购买方虽然关心服务成效,但并不关注专业价值。有些机构负责人对购买方的认识表示理解,因为购买方对专业价值理念确实无从判断,只能从服务活动频率和丰富程度来评价成效。

显然,从购买方的自述与服务方的观察可知,在购买方的眼中,社会服务项目的成效即服务项目的产出,服务成效的证据即服务数量指标,它具有科学性和客观性。因此,基于这类服务成效认知,社会服务评估或服务成效展现必定服膺于科学实证范式,服务成效证据将以数据指标来呈现。另外,购买方关注服务项目产出是以其自身角色要求去检验服务的有效性,未从服务对象的视角来考虑。

2.服务项目创新

从访谈资料看,购买方认知的社会服务成效其次是服务项目创新。他们对服务项目创新的表达/要求可能是以不同的词汇来描绘,诸如亮点、特色、品牌、经验等。但他们对服务项目创新追求具有一致性,即强调服务项目要令人耳目一新,要在较短的时间内生成可供传播的经验模式。因此,基于服务项目的创新经验模式被视为服务成效证据。

我觉得政府对成效的需求或者对我们的要求,不是社会工作专业成效,而是能够想出来、做出来有创新、有特点的东西。(C06F

显然,购买方认知的服务成效是服务项目创新。购买方希望以此获得更大、更多的宣传效应,佐证其决策正确和领导有方,同时也展示良好的政绩。购买方的成效认知驱使服务方关注表面的“经验模式创新”。事实上,不少服务项目创新经验模式都只是语言、修辞和术语上的变换,并非真正的创新。这类创新对改善服务对象的处境没有太多帮助,反而增添了服务方的烦恼和压力,徒耗社会工作者的时间和精力,造就无意义的内卷。这类服务成效证据无法归类于科学实证范式,而是一种话语论述的建构。另外,购买方关注服务项目创新更多是基于自身利益诉求(即政绩效应),而对服务对象在此过程是否能真正获益则不够关注。

3.领导肯定

从访谈资料看,购买方认知的社会服务成效再次是领导肯定。他们将通过社会服务项目获得各级领导的肯定、认可、表扬和赞许视为服务成效的证据。不同的利益相关者都观察并谈及购买方的这种服务成效认知。

他(购买方)在意的是领导的看法,领导觉得非常满意,他就觉得我们的工作做到位了。(F11F2)

服务项目要获得领导的认可和肯定,需要机构不断创造宣传展示的机会。例如,服务项目要有媒体关注和报道,要争取到荣誉奖项,要在期刊杂志上发表文章,以此为契机来争取政绩。

成效就是政绩,能不能让他们的工作有出彩的地方。就像G老师在Z市的成效,找专家支持,获得奖项和荣誉,或者发表署名文章。(T16F)

除了机构负责人,一线社会工作者和社会服务项目评估专家也注意到,购买方认知的服务成效之一是领导肯定。

在购买方看来,领导肯定的话语是服务成效的重要表现和证据。购买方看重的服务成效是能够向上获得认可和肯定的象征符号,服务成效证据即政绩证据。领导肯定这类成效无法用科学客观的标准衡量。因此,这类成效证据无法归于实证主义范式,只能归于建构主义范式。购买方关注这类成效,其出发点主要在于自身需要,对服务对象的需求考虑不足。

4.服务提供

从访谈资料看,购买方认知的社会服务成效最后是服务提供。购买方认为通过购买服务方式引入专业社会工作开展服务,提供服务本身就是重要的服务成效。特别是通过此模式扩充了服务阵地,增加了服务人手,增添了服务项目,弥补了原有服务体系的不足,让专业服务从无到有,向服务对象提供了帮助,这个过程即服务成效的证据。

我觉得有成效,比如现在的居家养老、配餐行动,社会工作者为居民提供服务。社区的老人挺喜欢这些服务,毕竟原来没有,现在打个电话、用很少的钱就可以吃饭了。(A01bG2)

一些机构负责人也观察到,购买方所期望的服务成效是通过购买服务项目提供专业服务,化解问题和矛盾,为居民提供帮助。

政府期望的成效是社会工作者帮忙解决问题,比如为困难家庭、失独家庭、低保人群提供服务。我们也会特别关注这些群体,思考可以给他们链接哪些资源。(A01bN)

总之,从购买方自述和机构负责人的观察中都可得知,购买方认知的服务成效还包括服务提供本身。评估此类服务成效的方式即陈述服务项目做了什么和如何做。显然,这类服务成效也无法用客观的标准衡量,只能通过质性的话语进行阐述和描绘。值得一提的是,这类成效证据涉及服务对象获益的状况,相较于前三种成效缺乏服务对象视角而言,是一种进步。

(二)服务方视角的服务成效证据

经过对利益相关者访谈的主题分析,研究发现,服务方认知的服务成效证据集中在4个分主题:服务对象的改变、满意与认可、服务策略和服务提供。

1.服务对象的改变

从访谈资料来看,服务方认知的社会服务成效首先是服务对象的改变。这说明服务方作为专业服务的提供者,他们能从理论上清晰认识和判定服务成效的真正意涵。他们知道服务成效是指服务对象在接受服务之后产生的正向改变,也知道评估服务成效是要用证据来说明这种正向改变。

服务成效是指在开展项目过程中给服务对象带来了什么,是否促进了服务对象的改变或者使其在某方面的技能得到提高,能够满足其需求。衡量服务成效可以从服务对象的改变、对服务对象、所在社区及社会的影响力进行评估。(C05F1)

不仅是机构负责人,一线社会工作者也清楚服务成效的真正意涵。他们把服务对象接受服务之后在认知、行为、习惯等方面的改变,以及面临问题的解决情况等看作服务成效。

我们说的服务成效是社会工作服务项目结束后,服务目标中需要解决的问题有什么程度的缓解或改善,在多大程度上满足了服务对象的需要。(C05S4)

由此可知,服务方对服务成效的认知符合理论和专业上的定义,即服务对象的改变情况。此类成效的表述揭示了成效证据可能兼具两种范式,即衡量服务对象的改变既可能是量化证据,也可能有质性证据。另外,服务对象的改变即服务成效,说明这类服务成效是以服务对象为中心的专业立场。

2.满意与认可

从访谈资料看,服务方认知的社会服务成效其次是满意与认可。换言之,他们将满意与认可情况作为衡量社会服务成效的证据,这又包括两个维度。

其一,将来自服务对象的满意与认可作为服务成效。服务方会将来自服务对象口头的正向评价和行为上的积极反馈作为服务成效的佐证。例如,某位机构负责人表示服务成效是要服务对象“笑”,从心里认可服务,对服务提供方和购买方说“好”。一线社会工作者也认为服务对象在行为和言语上对其角色和工作的肯定即服务成效。例如,服务对象给社会工作者送锦旗,测评满意度达90%等都是服务成效的证据。服务对象满意度调查是服务方最常用的服务成效展现方式。笔者对2017年以来,C市不同机构的27份项目末期自评报告进行内容分析,发现在描述及呈现服务成效时,85%的自评报告使用服务对象/社区居民的满意度调查来佐证。

其二,将来自服务项目合作方的满意与认可作为服务成效。政府购买服务项目一般会落地到村或社区,在项目执行中机构会与村/居委会开展合作。例如,某机构负责人提到,居委会对社会工作者、对机构的认知从“来抢饭碗的”到“良性合作伙伴”的转变,显示了服务成效。同时,一线社会工作者也认为合作方的满意、认可与积极评价是服务成效的表现。笔者对2017年以来,C市不同机构的27份项目末期自评报告进行内容分析,发现在描述及呈现服务成效时,70%的自评报告使用了合作单位的正向反馈或满意度调查来佐证。

如前所述,服务方将满意与认可看作服务成效。这类服务成效证据既有言语和行为上的肯定,也有满意度的测评。这说明此类服务成效证据既可能是量化证据,也可能是质性证据。需要注意的是,满意与认可有两处来源。将服务对象的满意与认可作为成效说明服务方考虑了服务对象为中心的视角,而将合作方的满意与认可作为成效则说明服务方必须考虑本土实践情境。

3.服务策略

从访谈资料看,服务方认知的社会服务成效再次是服务策略。提及服务成效,不少服务方会努力阐述他们“如何为服务对象做服务”,即试图用项目推进过程中使用的专业技术策略来证明其服务成效。在他们的认知中,专业服务的技术策略等同于服务成效。例如,社会工作者在服务中使用个案、家庭、小组等干预策略被当作服务成效的证据。

我们面对有认知障碍的长者,首先可能是提供个人一对一、家庭一对一或者小组服务,为他们做一些训练或者提供资源链接。其次可能是给家属提供一些支持,通过发挥家庭的功能,缓解长者认知障碍的影响。(A01aF)

还有的服务方将社区层面的干预策略,如搭建社区网络、发展社区能力、推动社区发展等,视为服务成效证据。

服务成效体现在整个家庭综合服务中心的作用上。希望社区能够让居民聚在一起,推动整个社区发展。我们则不断努力挖掘一些骨干,帮助他们培养能力,让他们带动居民运营社区资源。(A01bN)

服务方将专业服务策略视为服务成效,陈述服务项目所采用的专业服务策略是展现服务成效的证据。显然,这种成效证据只能归类到建构主义范式。另外,这类成效证据虽然主要展现了服务方希望凸显自身专业性的立场,但同时也考虑了服务对象的视角,即“如何为服务对象做服务”。

4.服务提供

从访谈资料看,服务方认知的社会服务成效最后是服务提供。谈及服务成效,一些服务方会反复陈述他们“为服务对象做了什么服务”。在他们看来,提供服务本身是一种服务成效证据,这意味着满足了服务对象的某些需求,帮助了某些群体。

服务成效主要是能满足一些群体或对象的需求。比如,社会工作者通过提供一些物质或精神层面的资源来帮助困境群体解决困难;通过一些服务、人文建设去推动亲子关系发展。(F12F)

另外,一线社会工作者同样认为提供服务、满足某些群体的需要,提供服务活动场所、解决某些群体的问题,就是服务成效的体现。

服务成效肯定是有的,就看到什么程度。我觉得现在我们能提供的就是让居民有一个娱乐或参加活动的地方。之后就是帮助解决部分居民面临的一些问题,让他们来参与一些公益活动。(A01bN)

如前所述,服务方将服务提供视为服务成效。从服务成效证据的展示上看,这类服务成效同样无法归类到实证主义范式,其更多是话语事实的陈述。另外,尽管这类服务成效是由服务方提出,但考虑了服务对象的利益立场,因为它被定义为满足了服务对象的需求或解决了其问题。

(三)服务成效认知状况的辨析

1.服务成效的认知结构

前文分别从购买方和服务方的视角呈现了他们对服务成效的认知情况。购买方视角下的四种服务成效类型是服务项目产出数量、服务项目创新、领导肯定和服务提供。服务方视角下的四种服务成效类型是服务对象的改变、满意与认可、服务策略和服务提供。另外,从文献回顾和研究发现可知,服务成效因其范式不同大致可分为实证主义和建构主义两类,即分别以数据和言语方法展示成效证据。基于此,我们可建构出服务成效类型讨论和辨析框架(见图1)。

|

图 1 服务成效类型讨论和辨析框架 |

如图1所示,服务项目产出数量、服务对象改变、满意与认可等三种类型可归类于实证主义范式,即可通过客观、量化的证据进行呈现。领导肯定、服务项目创新、服务提供、服务对象改变、满意与认可、服务策略以及服务提供等类型可归类于建构主义范式,即可通过定性语言描述和话语陈述来呈现。已有研究表明,科学实证是社会工作服务成效评估的主流范式。然而,本研究发现,中国当前的实践状况可能正好相反,强调科学客观量化的成效证据应用较少,更多是将非实证的话语陈述作为成效证据。这恰恰说明现行政府购买社会服务模式及服务成效评估是以粗放式方式进行,在科学化、规范化和专业化方面还有极大的改善空间。

购买方视角下的四种成效类型,除了服务提供这项考虑了服务对象的状况,其余三项都是从购买方自身立场考虑,即政绩证据才算服务成效。购买方主要是以政治视角来看待服务成效,强调通过成效证据向上寻求合法性。服务方视角下的四种成效类型都强调对服务对象的影响。服务方主要是以专业视角来看待服务成效,强调以服务对象为中心,通过成效证据争取服务对象的认同,以此展现专业性和寻求合法性。

2.服务成效的认知状况

前文阐述了购买方与服务方对服务成效的认知状况,大致可分为三类。其一,对服务成效的多元认知。购买方与服务方对服务成效的认知都有四种类型。这说明他们认为服务成效不只是某种单一类型,而是存在多种形式。其二,对服务成效的差异认知。购买方与服务方认知的服务成效类型存在显著差异,仅有一项具有共识。其三,对服务成效的错误认知。购买方和服务方对服务成效的认知具有多元性和差异性,但若从学理上做判断,除了服务对象的改变,其他类型都不能算作真正的服务成效,属于错误认知。例如,购买方和服务方都将服务提供作为成效证据,但这只能说明“为服务对象做了什么”,并不能说明“服务对象的改变”情况。另外,多数购买方都将服务项目产出数量作为佐证服务成效的证据,但这只是用来描述服务介入过程的数据,不能说明服务介入的有效性。再如,多数机构会将满意与认可作为论证服务成效的证据,尽管有一些研究也将服务对象满意度及其评估作为成效指标和成效评估方法[54],但其存在逻辑困境。因为满意度与服务成效之间是一种间接关系,难以有效说明其间的因果关系,将其作为成效评价指标存在较强的随机性。[39]满意度是服务对象基于接受服务的体验所做的主观评价,其高低不能直接等同于治疗效果的好坏[38],服务成效评估应聚焦检验服务与预期目标之间的净因果关联。[39]另外,不少机构还将合作方的满意与认可作为成效证据,这与真正的服务成效相距更远。

(四)服务成效认知的转换

如前所述,购买方与服务方对成效的认知存在差异。前者主要秉持政治视角,追求政绩证据;后者主要秉持专业视角,强调从服务对象立场来考虑。但在实际运作中,服务方会主动或被动地调整服务成效认知框架,从专业视角转向政治视角。这种转变表现在两个阶段。

其一,在项目实施中迎合购买方的成效要求。如前所述,不少服务方能准确清晰地认知真正的服务成效为何,他们也知晓购买方看重的服务成效与之有差异。但在项目实施过程中,服务方会竭尽所能去满足购买方在服务产出数量、媒体报道、期刊发表、亮点创新、经验模式提炼等方面的要求。不少服务方认为这是必要的生存之道,不得不努力适应。

其二,在服务评估时调整所展现的成效证据。在服务评估阶段,服务方同样会自我规训,主要呈现购买方所看重的成效证据,而较少展现服务对象的改变。例如,笔者对2017年以来,C市不同机构的27份项目末期自评报告进行内容分析,发现在描述及呈现服务成效时,仅有15%的自评报告展示了服务对象或社区的改变。相反地,有59%的自评报告采用服务项目产出数量,有56%的自评报告使用媒体报道来佐证服务成效。

五、讨论:证据的政治学在现行政府购买服务模式下,购买方与服务方对服务成效的认知并不像理论上那样清晰明了。服务成效是什么?什么才能作为成效证据?谁在主宰服务成效的认知?谁能主导成效证据的呈现?这些问题既涉及谁有资格和权力定义服务成效,也涉及以何种范式和方法来展现服务成效,还涉及在购买服务模式中哪个主体占据主导地位。因此,服务成效证据必定是一门政治学。前文已经尝试对上述问题做出回答,后文将围绕前述研究发现展开讨论,并尝试提出实务发展建议。

(一)被混淆的服务成效

如前所述,购买方与服务方对服务成效呈现多元、差异和错误认知,其直接原因是服务成效概念被混淆了。尽管政府购买社会服务模式已经实行多年,但此模式的发展仍不够成熟和完善,相关主体对其的认知和运作能力存在不足。例如,他们对社会服务成效评估的理解和认识不足,不清楚真正的服务成效意涵为何,也不清楚什么才是真正的成效证据。他们混淆了服务成效与其他相关概念的内涵,或者错误地将其他概念当作服务成效,也错误地将其他证据作为服务成效证据。例如,他们误将服务项目产出数量作为服务成效证据。当被问及服务效果时,实务工作者呈现的大多是服务过程和内容,将服务产出与服务效果(effect/impact)混淆。[26]再如,他们误将满意与认可作为服务成效证据。这呼应了已有研究发现,由于没能明晰服务成效内涵,相关方更愿意将关注点放在产出和服务过程上,或将工作者的满意与认可作为服务成效。[19]鉴于此,本研究认为必须同时提升购买方和服务方的专业能力,建立服务成效导向的项目运营管理模式,澄清服务成效的真正意涵,聚焦服务对象本身,以真正的成效标准和证据来要求、规范和评价社会工作专业介入的有效性。

(二)作为话语权的服务成效

前述研究发现,服务成效可归为政治视角和专业视角,也可分为实证主义与建构主义两类。前者回应了“谁在言说”服务成效,后者说明了“什么能作为成效证据”,两者都说明,服务成效涉及权力和话语(discourse)问题。在福柯看来,话语权的产生需要条件,并非人人都拥有言说的话语权。只有那些符合了特定条件和资格的人,才可能进入话语界并占有言说的权力。[55]这呼应了利益相关者权力关系的论述。首先,谁有资格言说服务成效?在现行购买服务模式中,购买方和服务方都在积极建构服务成效。前者秉持政治视角,将服务成效与政绩符号紧紧关联;后者秉持专业视角,将服务成效与服务对象紧密连接。两方都没有充分尊重服务对象对成效的言说资格,合力垄断了言说服务成效的话语权。这印证了已有研究发现,即在评估实务中服务对象被排斥在外。[48]其次,什么能作为成效证据?真正的服务成效应聚焦在服务对象接受服务之后的正向改变上,而佐证改变的证据可以是实证的,也可能是非实证的,即既有量化证据,也有质性证据。本研究发现,在现行购买服务模式中,服务成效的量化证据较少,反而以质性的话语陈述居多,而且这些证据都未聚焦于服务对象的改变。

鉴于此,本研究认为现行社会服务成效评估可从两个维度改进。

其一,确保服务对象言说服务成效的资格。评估服务有效性应站在服务对象的立场进行,让服务对象有机会和能力充分表达对服务成效的看法和衡量标准。首先,这契合了专业社会工作的理念要求(例如,以服务对象为中心、尊重服务对象的主体性、尊重使用者权力等)。因为服务对象有权决定何种干预服务是有效的[56],他们能判断什么是好的社会工作实践。[41]其次,这呼应了第四代评估所强调的要点,即要授权服务对象,使其充分参与和表达,让利益相关者的主张、焦虑和争议充分展现,并通过解释学辩证循环和谈判协商建构来形成共识。[27]133最后,这符合中国治理情境的要求。即尊重人民主体地位和首创精神,要把人民群众满意还是不满意作为检验工作的第一标准。从这个意义上说,服务对象满意度评估确实可视为一种有效的评估方法[38],但将满意度作为服务成效指标具有条件性限制,它能用来替代主观成效,却不能替代客观成效。[39]若真正用服务对象满意度来评估服务成效,真正尊重服务对象在此过程中的作用,则有助于将定义和评估服务成效的权力向服务对象倾斜。

其二,建立值得信赖的成效评估体系。值得信赖是第四代评估衡量评估质量的重要标准。服务成效评估既要打破实证主义方法论的主导,也要跳出量化与质性的范式之争,采取务实、批判和反映实践的立场。具体来说,服务成效评估应聚焦于服务对象的改变,成效指标、评估内容、评估程序、评估方式应由利益相关方共同商讨制定,协商处理彼此的权力关系。这正是第四代评估和批判范式评估共同强调的要点。[9][27]145在具体评估方法使用上,既反对完全的科技理性对量化工具的盲目推崇,也不赞同激进的批判专业主义对量化工具的全盘否定,而是依具体情境需要,综合、灵活地选择搭配量化和质性方法来展现服务成效。重塑成效评估对利益相关方的价值,而不是将其仅当作新公共管理制度从外部强加的要求。评估应是一种教与学的过程,让利益相关方在此过程中都得到提升和成长。[27]231成效评估作为一种专业实践,要成为自我反思、批判性实践的一部分。[57]

(三)被权力扭曲的服务成效

尽管有些服务方明白服务成效的真正意涵,但实践中却调整认知框架,迎合购买方对服务成效的认知判断。这说明在购买服务实践中,服务成效认知和成效证据展现实质上是一场互动博弈。在政绩导向的行政体制下,购买方更看重可测量的项目指标,机构成为科层任务的被动执行者;为了争取项目,机构不断在创新上大费工夫,反而忽略了服务能力。[16]当机构没有自由裁量权时,其别无选择,只能接受购买方的服务成效标准。[19]究其缘由,现行政府购买服务模式并非真正的准市场,专业力量不能真正发挥作用。准市场成功需要特定的条件,包括健全的市场环境、公平的游戏规则、持续的监督组织、精准的成本效益、高度的服务质量等,以及购买方和服务方之间平等的契约伙伴关系。[58]在当前的国家与社会关系形态下,平等的伙伴关系难以完全建立。[59]政府视社会组织为工具[60],政府在资源分配、制度供给与规则制定等方面占据绝对优势,发挥决定性作用。[59]当机构生存几乎全部依赖于政府时,只能让渡自主权和专业性,采用迎合策略。[61]另外,现行购买服务模式多属于双重委托代理,既有初始委托方(如民政局),还有中间委托代理方(如街道、村/居委会),机构需要在正式合同与隐性契约的双重约束下夹缝求生。[62]在这样的互动关系形态下,服务方与购买方“走向不对等的合作关系”[62],行政权力在一定程度上扭曲了对专业服务成效的界定。

鉴于此,本研究认为,应当完善现行政府购买社会服务的制度环境,以确立真正的准市场机制。一方面,要提升购买方的专业能力,包括系统内各级政府要就购买服务的目的、理念等重建共识、着力培养契约管理能力等[61],严格按合同契约行事,建立平等合作的伙伴关系,尊重专业权力,让专业力量真正发挥作用。另一方面,服务方要在实践中找到平衡,既有妥协,也有坚持,以积极的行动策略和自身能力建设,获得更大的讨价还价资本。“强国家—弱社会”的总体性格局虽难以改变,但在具体实践情境中,社会组织仍有保持自主和权宜的空间[42],在机构和政府之间,“走向平等合作”的可能性是存在的。[62]在双向努力下,真正的服务成效评估实践将会出现。

(致谢:本文初稿撰写时曾得到暨南国际大学社会政策与社会工作学系许雅惠教授指导,文责自负。)

注释

| [1] |

GIBBON S, Effective practice: social work’s long history of concern about outcomes [J]. Australian social work, 2001, 54(3): 3-13.

|

| [2] |

MUNSON C E. The concepts of effectiveness and efficiency applied to the social work profession: an historical perspective[J]. Journal of education for social work, 1978, 14(2): 90-97. DOI:10.1080/00220612.1978.10671505 |

| [3] |

PAYNE M. The origins of social work: continuity and change [M]. New York: Palgrave Macmillan, 2005.

|

| [4] |

RUBIN A. Teaching EBP in social work: retrospective and prospective[J]. Journal of social work, 2011, 11(1): 64-79. DOI:10.1177/1468017310381311 |

| [5] |

FISCHER J. Is casework effective? a review[J]. Social work, 1973, 18(1): 5-20. |

| [6] |

WOOD K. Casework effectiveness: a new look at the research evidence[J]. Social work, 1978, 3(6): 437-457. |

| [7] |

LE GRAND J. Quasi-markets and social policy[J]. The economic journal, 1991, 101(408): 1256-1267. DOI:10.2307/2234441 |

| [8] |

黄源协. 社会工作管理[M]. 台北: 双叶书廊有限公司, 2010: 53.

|

| [9] |

CREE V, JAIN S, HILLEN D P. Evaluating effectiveness in social work: sharing dilemmas in practice[J]. European journal of social work, 2019, 22(4): 599-610. DOI:10.1080/13691457.2018.1441136 |

| [10] |

朱眉华. 政府购买服务——一项社会福利制度的创新[J]. 社会工作, 2004(8): 8-11. |

| [11] |

许芸. 从政府包办到政府购买——中国社会福利服务供给的新路径[J]. 南京社会科学, 2009(7): 101-105. |

| [12] |

宋国恺. 政府购买服务: 一项社会治理机制创新[J]. 北京工业大学学报(社会科学版), 2013(6): 10-16. |

| [13] |

民政部, 财政部. 关于政府购买社会工作服务的指导意见[EB/OL]. (2012-11-28). https://www.gov.cn/zwgk/2012-11/28/content_2276803.htm.

|

| [14] |

陈为雷. 政府和非营利组织项目运作机制、策略和逻辑——对政府购买社会工作服务项目的社会学分析[J]. 公共管理学报, 2014(3): 93-105,142-143. |

| [15] |

管兵, 夏瑛. 政府购买服务的制度选择及治理效果: 项目制、单位制、混合制[J]. 管理世界, 2016(8): 58-72. |

| [16] |

王清. 项目制与社会组织服务供给困境: 对政府购买服务项目化运作的分析[J]. 中国行政管理, 2017(4): 59-65. |

| [17] |

赵环, 徐选国, 杨君. 政府购买社会服务的第三方评估: 社会动因、经验反思与路径选择[J]. 福建论坛(人文社会科学版), 2015(10): 147-154. |

| [18] |

曲凤鸣. 政府购买社会工作服务评估体系研究[J]. 江南社会学院学报, 2017(2): 69-74. |

| [19] |

PATTI R J. Managing for service effectiveness in social welfare organizations[J]. Social work, 1987, 32(5): 377-381. |

| [20] |

郑怡世. 成效导向的方案规划与评估[M]. 高雄: 巨流图书公司, 2018.

|

| [21] |

EPSTEIN J M, YUTHAS K. Measuring and improving social impacts: a guide for nonprofits, companies, and impact investors [M]. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2014.

|

| [22] |

彼得•罗希, 霍华德•弗里曼, 马克•李普希. 项目评估: 方法与技术[M]. 邱泽奇, 王旭辉, 刘月, 等, 译. 北京: 华夏出版社, 2002.

|

| [23] |

POSAVAC J E, CAREY G R. 方案评估——方法及案例讨论 [M]. 罗国英, 张纫, 译, 台北: 双叶书廊, 2014: 41.

|

| [24] |

ROBSON C. 方案评估——原理与实务 [M]. 魏希圣, 郑怡世, 译. 台北: 红叶文化, 2005.

|

| [25] |

刘江, 顾东辉. 方法为本、理论驱动与机制分析——社会工作服务效果评估的三种策略[J]. 社会工作与管理, 2021(6): 5-13. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2021.06.001 |

| [26] |

刘江. 社会工作服务效果评估: 基于定性与定量方法的混合评估法[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2016(6): 36-43,83. |

| [27] |

埃贡•G.古贝, 伊冯娜•S.林肯, 等. 第四代评估[M]. 秦霖, 蒋燕玲, 等, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2008.

|

| [28] |

LINCOLN Y S, LYNHAM S A. , GUBA E G. Paradigmatic controversies, contradictions, and emerging confluences, revisited[A]// DENZIN N K, LINCOLN Y S. The SAGE handbook of qualitative research[M]. Los Angeles: SAGE Publications, Inc., 2018: 213-263.

|

| [29] |

WEBB S A. Some considerations on the validity of evidence-based practice in social work[J]. British journal of social work, 2001, 31(1): 57-79. DOI:10.1093/bjsw/31.1.57 |

| [30] |

SHELDON B. The validity of evidence-based practice in social work: a reply to Stephen Webb[J]. British journal of social work, 2001, 31(5): 801-809. DOI:10.1093/bjsw/31.5.801 |

| [31] |

刘江. 自由目标评估: 一种可行的社会服务项目效果评估法——兼论社会服务项目效果评估的新转向[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2019(4): 57-64. |

| [32] |

刘江. 赋权评估: 迈向一种内部评估实践[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2018(4): 11-18. |

| [33] |

尹阿雳, 赵环. 审核与增能: 社会工作服务机构评估模式的整合升级——基于深圳市社工服务机构评估(2009—2016年)的经验反思[J]. 社会工作与管理, 2018(1): 11-16. DOI:10.3969/j.issn.1671-623X.2018.01.002 |

| [34] |

MACDONALD G, SHELDON B. Contemporary studies of the effectiveness of social work[J]. British journal of social work, 1992, 22: 615-643. |

| [35] |

KETTNER M P, MORONEY M R, MARTIN L L. 服务方案之设计与管理[M]. 高迪理, 译. 新北: 扬智文化, 2013: 312.

|

| [36] |

库少雄. 社会工作评估——单样本设计[J]. 北京科技大学学报(社会科学版), 2004(3): 6-9. |

| [37] |

李华伟. 基线评估法在社会工作实务过程中的应用[J]. 社会工作, 2012(6): 59-61. DOI:10.3969/j.issn.1672-4828.2012.06.014 |

| [38] |

刘芳, 吴世友, MARK W. FRASER. 案主满意度评估: 一种有效的社会工作实务评估方法[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2013(4): 28-35. |

| [39] |

刘江, 顾东辉, 肖梦希. 满意度能作为社会服务效果评价指标吗?——基于一项政府购买社会服务项目的量化分析[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2022(1): 1-14. |

| [40] |

HAMMERSLEY M. The paradigm wars: reports from the front[J]. British journal of sociology of education, 1992, 13(1): 131-143. DOI:10.1080/0142569920130110 |

| [41] |

GRIDLEY K, BROOKS J, GLENDINNING C. Good practice in social care: the views of people with severe and complex needs and those who support them[J]. Health & social care in the community, 2014, 22(6): 588-597. |

| [42] |

刘江, 张曙. 赋权评估: 社会工作规范化和专业化的有效动力——基于15项省级政府购买项目的干预研究[J]. 中国社会工作研究(第十九辑)[M], 2020, 56-80,217. |

| [43] |

汪淑媛. 家暴庇护安置服务绩效评估研究——以善牧亲心家园为例[J]. 社区发展季刊, 2013(143): 96-117. |

| [44] |

唐纳德•A.舍恩. 反映的实践者——专业工作者如何在行动中思考[M]. 夏林清, 译, 北京: 北京师范大学出版社, 2018: 287.

|

| [45] |

刘江, 张闻达. 社会工作评估研究的四种进路——基于我国中文研究文献的系统评价[J]. 华东理工大学学报(社会科学版), 2020(4): 50-63,100. |

| [46] |

CHEETHAM J. Evaluating social work effectiveness[J]. Research on social work practice, 1992, 2(3): 265-287. DOI:10.1177/104973159200200303 |

| [47] |

MORIARTY J, MANTHORPE J. The effectiveness of social work with adults: a systematic scoping review[R]. London: King’s College, 2016.

|

| [48] |

姚进忠, 崔坤杰. 绩效抑或专业: 我国社会工作评估的困境与对策[J]. 中州学刊, 2015(1): 73-78. |

| [49] |

马焕英. 广州社会工作服务评估困境与对策——以L社工机构为例[J]. 东莞理工学院学报, 2016(4): 51-55,100. DOI:10.3969/j.issn.1009-0312.2016.04.011 |

| [50] |

刘祖云. 政府与非政府组织关系: 博弈、冲突及其治理[J]. 江海学刊, 2008(1): 94-99. DOI:10.3969/j.issn.1000-856X.2008.01.015 |

| [51] |

康晓光, 韩恒. 分类控制: 当前中国大陆国家与社会关系研究[J]. 社会学研究, 2005(6): 73-89,243-244. |

| [52] |

邓宁华. “寄居蟹的艺术”: 体制内社会组织的环境适应策略——对天津市两个省级组织的个案研究[J]. 公共管理学报, 2011(3): 91-101,127. |

| [53] |

陈为雷. 从关系研究到行动策略研究——近年来我国非营利组织研究述评[J]. 社会学研究, 2013(1): 228-240,246. |

| [54] |

陈军华, 王雅玲. 新型社区社会工作介入服务满意度评估——以成都为例[J]. 人民论坛, 2011(32): 166-167. |

| [55] |

张一兵. 从构序到祛序: 话语中暴力结构的解构——福柯《话语的秩序》解读[J]. 江海学刊, 2015(4): 50-59. |

| [56] |

MYERS L L, THYER B A. Should social work clients have the right to effective treatment?[J]. Social work, 1997, 42(3): 288-298. DOI:10.1093/sw/42.3.288 |

| [57] |

SHAW I, SHAW A. Keeping social work honest: evaluating as profession and practice[J]. British journal of social work, 1997, 27(6): 847-69. DOI:10.1093/oxfordjournals.bjsw.a011282 |

| [58] |

BARTLETT W, LE GRAND J. The theory of quasi-markets[C]// GRAND J LE, BARTLETT W. Quasi-markets and social policy [M]. London: Macmillan Publishers, 1993.

|

| [59] |

管兵. 竞争性与反向嵌入性: 政府购买服务与社会组织发展[J]. 公共管理学报, 2015(3): 83-92,158. |

| [60] |

许小玲. 政府购买服务: 现状、问题与前景——基于内地社会组织的实证研究[J]. 思想战线, 2012(2): 75-78. |

| [61] |

岳经纶, 郭英慧. 社会服务购买中政府与NGO关系研究——福利多元主义视角[J]. 东岳论丛, 2013(7): 5-14. |

| [62] |

陈天祥, 郑佳斯. 双重委托代理下的政社关系: 政府购买社会服务的新解释框架[J]. 公共管理学报, 2016(3): 36-48,154. |

2025, Vol. 25

2025, Vol. 25