2. 北京农学院文法与城乡发展学院,北京,102206;

3. 湖南师范大学商学院,湖南 长沙,410081

社会工作与管理  2025, Vol. 25 2025, Vol. 25 Issue (4): 1-7, 25. Issue (4): 1-7, 25.

|

在个案服务中,无论是咨询或会谈都涉及一个基本问题,即如何有效地开展或推进案主与个案咨询者(服务者)之间的对话,以便达到个案服务的目的。这其中涉及的重要内容之一便是言语回应或言语沟通的能力,而言语沟通能力需要一定的言语沟通技术与技巧。本文希望通过探讨案主言语行为深度所涉及的五个层面,为个案会谈或个案服务中的社会工作者、心理咨询者或者其他行业从事咨询或会谈的工作者的言语回应或沟通,提供一个较易操作的技术指导或参照框架。

一、个案咨询者(服务者)不可能两次踏进同一条“案主的言语之河”个案会谈总是离不开言语。正如孔子所说,“不知言,无以知人”(《论语•尧曰》)。一般来说,在个案会谈中,总是需要通过对案主言语的理解来寻求对案主问题的理解,并从中寻找到问题的解决方法。个案会谈涉及案主与个案咨询者(服务者)之间不断发话与回话或回应的互动过程。即个案服务中的个案会谈或个案咨询是一个由案主与个案咨询者(服务者)共同推动、朝着某个预定目标行进的言语实施过程或对话。

如同其他行为或活动一样,言语不仅仅是被说出的话语,而且是一种具有暗示、引导、施行等力量的行为。现代西方分析哲学中的言语行为理论认为,“言语即行为”。为了弄清言语行为的力量,可以对一个人所实施的言语行为进一步细分。英国言语分析哲学家J. Austin认为,言说者的言语行为由三种行为(言内行为、言外行为与言后行为)构成。言内行为或言中行为(Locutionary Act)是指说出包含有词、短语和分句的行为,它是通过一定的句法、词汇和音位来表达字面意义的行为;言外行为(Illocutionary Act)是指表达说话者意图的行为,它是通过说话所实施的、要达到某种目的的行为;言后行为(Perlocutionary Act)是指话语可能产生的某种后果或可能引起某种变化效果的行为。[1]每一个言说或被说出的话语都执行了言内行为、言外行为与言后行为三种功能。根据言语行为理论,个案会谈中案主的每一次言语以及个案咨询者(服务者)的言语回应,也都是实施了一个言语行为或一系列言语行为,而每一个言语行为都可以进一步被分析为言内行为、言外行为与言后行为。案主通过言语所实施的言内行为,就是指案主所说的一句话中所包含的词、短语和分句的行为,它是通过句法、词汇和音位来表达字面意义的行为;案主通过言语所实施的言外行为,则是指案主通过言说来表达意图的行为,它是言说者在说话时所实施意图的行为。个案咨询者(服务者)的有效言语回应,则构成了案主言语行为中的言后行为。

就个案会谈的过程来说,案主与个案咨询者(服务者)之间的对话是一个连绵不断、持续的过程。其中,案主的每一句话语或言语行为都构成了“一条其意义未知深浅的言语之河”,而一个或一次完整的个案会谈,乃至由多次个案会谈所共同完成的咨询则是由很多这样的“小溪、大河”所共同构成的激情澎湃的“巨流或言语之海”。言语或回话即安顿,个案咨询者(服务者)需要运用言语或回话来安顿案主。海德格尔认为,“语言是存在的家”。[2]“存在”在语言中得到安顿,因为在语言中保存了人对自然、人对自身的领会。同样,也可以认为语言是“存在者的家”或者说言语即言说者与听者的家,因为言说者以及听者都被卷入一场对话之中,都在言说中得到安顿。在个案会谈中,保存了言说者以及听者对自然、人、各种关系以及自身的领会。

作为保存了人对自然与自身领会的言语,其含义并不是千篇一律式被定义的,而是充满文化与历史的积淀,激荡着个体的当下意识与潜意识、情绪与意志等丰富内容。在个案会谈中,个案咨询者(服务者)所采撷、关注的重点不一样,引导的方向不同等原因,决定了会谈的内容、过程、结果以及效果都可能有极大不同。例如,同样都是孩子指着路边的乞丐对妈妈说:“你看那个人多脏啊。”妈妈甲回应孩子说:“你不努力,以后就跟那个乞丐一样。”妈妈乙对孩子说:“你要好好努力,长大后就有能力帮助他们。”以上两个妈妈都是基于自身对自然和生命价值的领会而做出不同的言语回应,具有不同的言语安顿意义。而两个孩子也将从自己的生命经验中去体会不同的言语安顿意义。总之,个案咨询者(服务者)针对案主的每一句话语或言语行为的言语回应可以有N种方式。不同的个案咨询者(服务者),针对不同的案主有不同的回应方式与回应内容。可以说,即使是同一个咨询者(服务者),在不同的时间或空间里,针对同一个案主的同一个问题或话语,也存在不同的回应。哲学家赫拉克利特说,人不可能两次踏进同一条河流。同样,个案咨询者(服务者)也不可能两次踏进同一条“由案主言语行为所构成的言语之河”,或者说不可能提供两次内容完全相同的咨询或服务过程。

二、基于数据、信息打造“探测案主言语之河深度”的手杖有很多思想家都从“过程”的角度来研究世界或分析研究对象。例如,马克思在《1844年经济学哲学手稿》中指出:“整个所谓世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的过程,是自然界对人来说的生成过程,所以,关于他通过自身而诞生、关于他的产生过程,他有直观的、无可辩驳的证明。” [3]阿马蒂亚•森在其著作《以自由看待发展》中提出了一种看待发展的过程论视角,认为发展是“扩展人们享有的真实自由的一个过程”。[4]怀特海更是直接提出了“过程哲学”的观点,其著作《过程与实在》的核心思想为,宇宙是一个由各种现实存在相互作用、相互影响、相互摄入而不断生成的现实过程。[5]323-334人类对客观事物的认识也不例外,它无疑也是一个从低层(级)到高层(级)不断发展的过程。

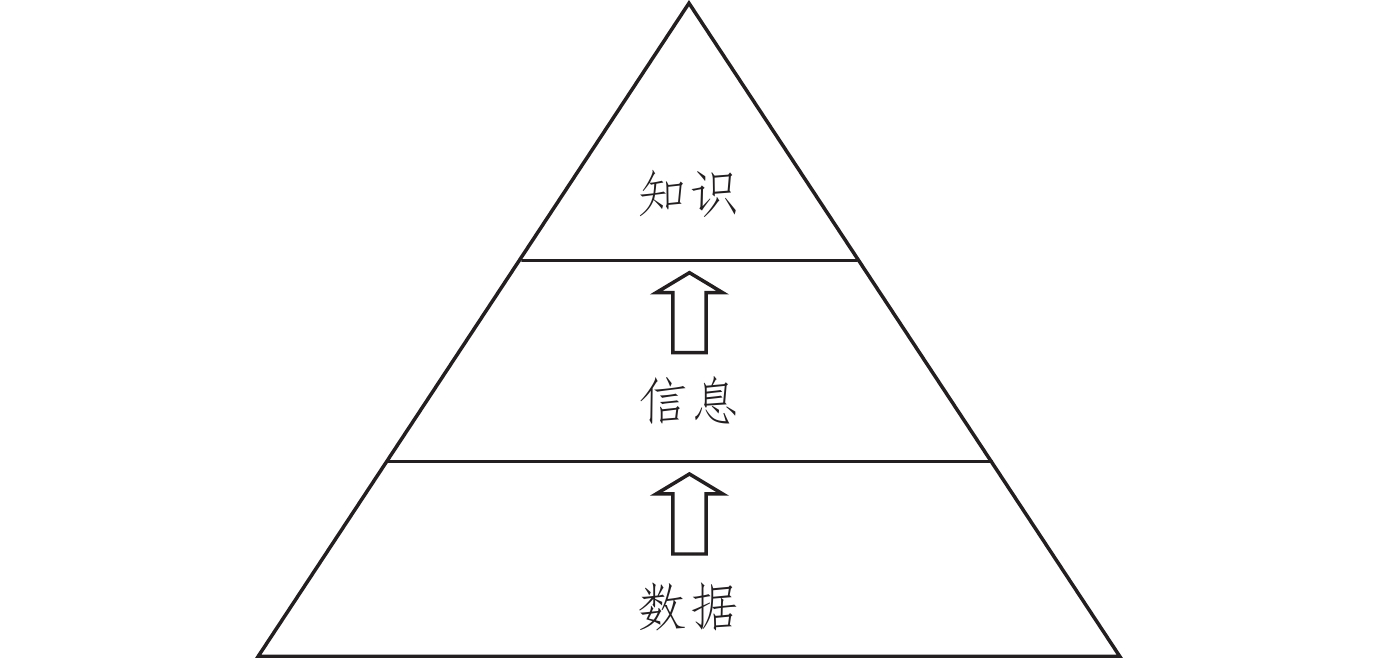

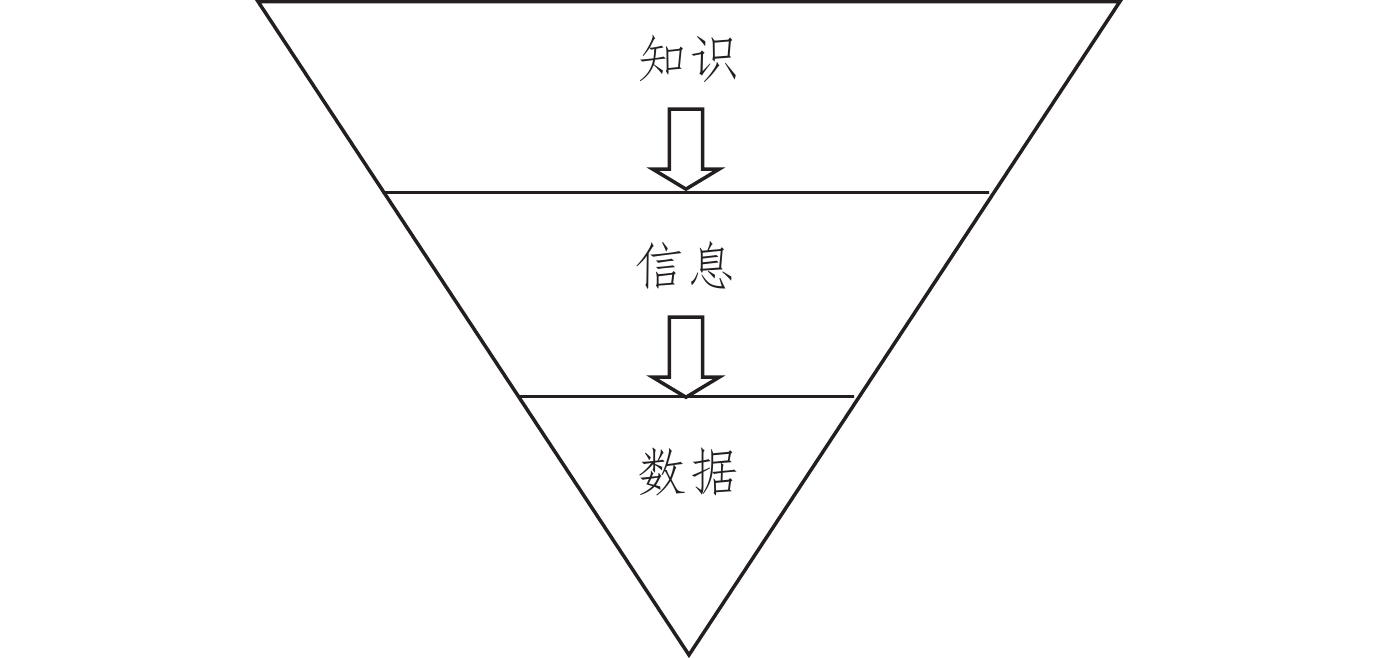

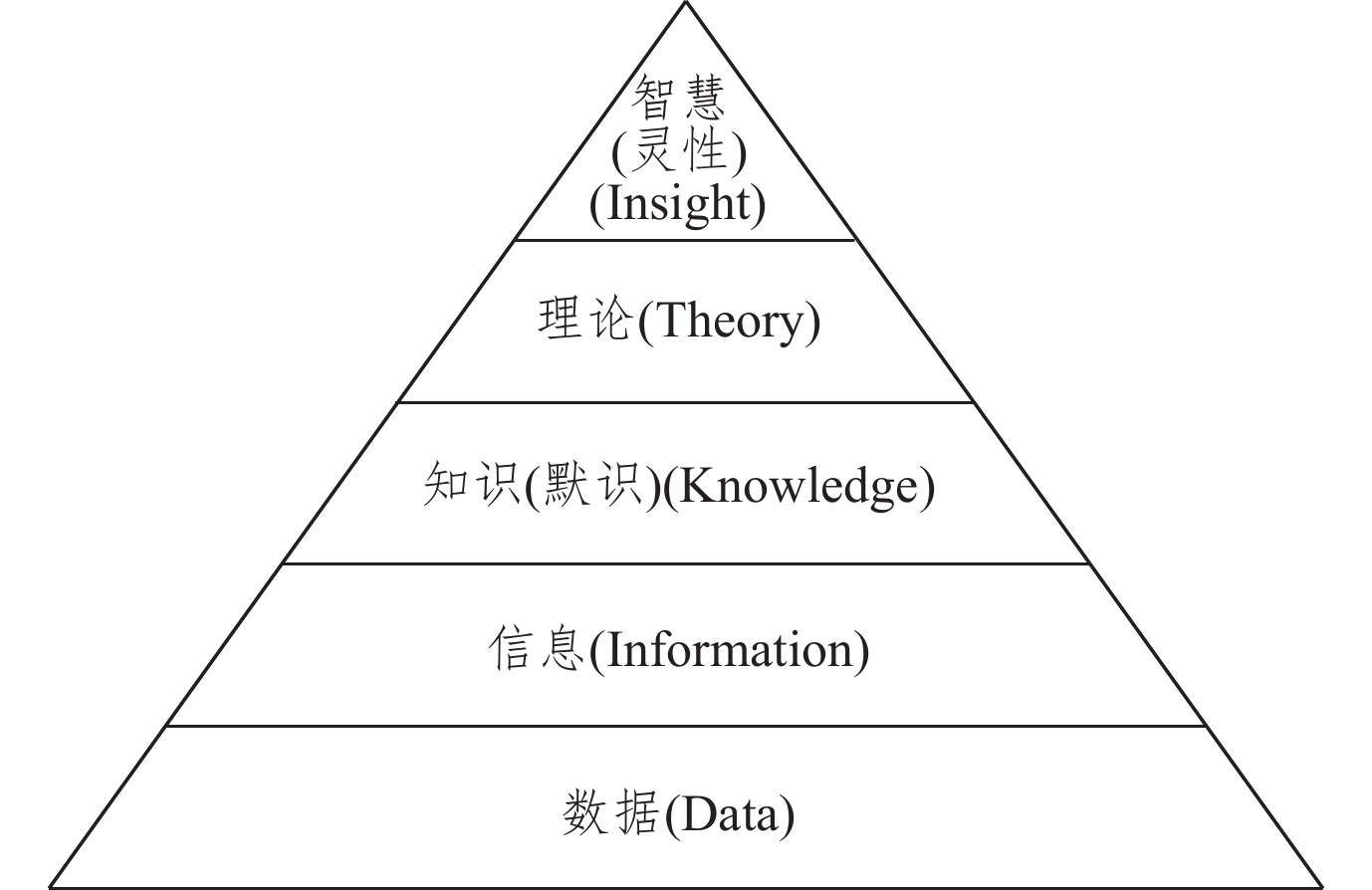

目前大多数学者将人类思想的内容分为3类(层级),即数据、信息和知识。也有学者将其分为4类(层级)或5类(层级)。如 Bellinger等人、王德禄将其分为数据、信息、知识和智慧4类(层级)[6-7],系统理论家和组织变革专家 Russell Ackoff 将其分为数据、信息、知识、理解和智慧5类(层级)。[8]关于数据、信息、知识之间的层级关系主要有两种具有代表性的观点。[9]一种是传统的层级关系,即数据—信息—知识层级(见图1)。另一种则是相反的层级关系,即知识—信息—数据层级(见图2)。Tuoma提出,在此种相反层级中,数据是最后出现的,只有在知识与信息存在之后,数据被用于表达信息时才会出现。[10]不论是“数据—信息—知识”层级,还是相反的“知识—信息—数据”层级,其根本分歧在于何者为本源。若以数据为本源,那么数据从何而来?若以知识为本源,那么知识又从何而来?数据是未经过加工的,以简单形式存在的。它能够以任何形式存在,并且其自身没有任何意义。信息是通过某种关联而具有含义的数据。知识则是经过选择的信息,具有一定的目的性,并且有明确的作用。在传统层级中,数据是简单事实,可以被结构化而形成信息;而当信息被解释或放入语境中或被赋予意义时,则成了知识。已有情报转化理论对信息、数据、情报、知识、档案等概念之间的关系及其转化进行了较为深入的研究。[11]其中,Timothy从情报价值链的角度认为其转化过程如下,“搜集得到数据→数据集中而成信息→深入分析得到知识→知识激活成为情报→应用情报形成决策→执行决策实现价值”。[12]Garai和Cochrane将数据、信息、情报的关系表述为: Data + Relevance + Purpose = Information; Information + Understanding = Intelligence; Intelligence + Action = Effectiveness。[13]还有一些教学研究根据数据层、信息层、知识—认知层、素养层(智慧层)的分类,在中学地理教学中建构了层级认知发展模型,提出了丰富情境数据、优化认知结构、基于认知结构提升地理核心素养的教学优化建议。[14]

|

图 1 数据—信息—知识层级 |

|

图 2 知识—信息—数据层级 |

在这里,我们避开“数据与知识,何者为本源的问题争论”,仅从文本的角度来对个案会谈中案主言语行为的言语要素及其背后的意义进行分析,并将意义分析建构于要素分析之上。基于灵性社会工作的基本观点以及上述有关数据、信息与知识等关系的理论研究,我们认为数据、信息、知识(默识)、理论与智慧(灵性)构成了个体对客观事物感知和认识的五个要素,并且它们共同构成了五个连贯性的认识阶段,其中数据、信息具有较强的客观性,知识(默识)、理论与智慧(灵性)具有较强的主观性。社会工作者应该认识到,案主的每一个言语行为或言语陈述都是复杂的,既具有客观性,又具有主观性;既涉及价值判断,又涉及情感体验;案主的每一个言语行为之“涓涓细流(言语之河)”最终将会形成一个完整的个案会谈(一次个案会谈可以被视为“案主言语行为集”,它是由一个个言语行为之“涓涓细流”所构成的“言语之海”)。虽然是“涓涓之细”,但是其所内含之“意(蕴)”往往深不可测。虽然案主的“言语之河”深不可测,但是其每一个言语行为或每一次话语或陈述,都可以被视为一个由数据、信息、知识(默识)、理论与智慧(灵性)所构成的“言语之河”,并可以从上述五个层面对案主的每一个言语行为展开详细分析或咨询。由此可以更为具体、客观、有效地无限接近“案主之心或案主咨询的真实目的与意图”。在这里,我们提出一种基于数据、信息、知识(默识)、理论与智慧(灵性)等五个层面的案主言语回应方式,并将其称为案主“言语之河深度探测手杖”(DIKTI Stick,D即Data数据,第一个I即Information信息,K即Knowledge知识,T即Theory理论,第二个I即Insight智慧,见图3)。可以说,只要熟练掌握了以数据、信息、知识(默识)、理论与智慧(灵性)为基础的“言语之河深度探测手杖”,个案咨询者(服务者)就能够有效推动个案咨询或个案会谈向着自身希望达成的目标迈进。

|

图 3 数据—信息—知识(默识)—理论—智慧(灵性)层级 |

第一步,对案主言语行为之中的言内行为进行数据化处理(Data Processing)或数字化处理(Digital Processing)。根据言语行为理论,言说者在言说时实施了三种行为,即言内行为、言外行为与言后行为。相对于言外行为,言内行为是已经发生的、固定的、可以客观识别的,因为言内行为就是言语行为中“说出的词、短语和分句的行为”。言内行为是通过句法、词汇和音位来表达字面意义的行为。从数据角度看,言内行为提供了一个言说的基本要素,它涉及一个言说或句子的句法、词汇与音位。我们暂时避开句法与音位,仅从数据角度分解一个句子或陈述所使用的所有词汇,并对之进行数字编码。

例如,案主说:“我已尝试同我父亲和谐相处,但的确行不通。他对我太严厉了。”下文以S表示该陈述(文本)。我们可以基于数据对案主的言语行为即S的言内行为进行数字化处理,即当个案咨询者(服务者)听到案主的陈述(文本)S时,在脑海中迅速将其分解为数据,并尽可能进行数字编码。如将S分解编码为①我、②他、③父亲、④和谐、⑤尝试、⑥相处、⑦行不通、⑧严厉、⑨已、⑩的确、⑪太、⑫同……(相处)、⑬但、⑭对、⑮了……。需要注意的是,一般数据处理理论认为,数据在未处理之前是没有意义的。这里虽然从数据角度来对案主的陈述(文本)S做了数据化处理,但并不否定数据所具有的意义(字面或表层意义以及可能具有的深层意义),而是将数据①我、②他、③父亲等所具有的(或案主所赋予)“意义”做现象学式的暂时“悬置”。

数据具有高度的客观性。众多数据的集合就形成了一个句子的数据库。一个陈述一旦被表达出来,就是客观的、固定的,并形成了数据库。对所有人来说,包括案主与个案咨询者(服务者),数据及数据库都是一样的。即对于特定的一个言语行为或者一次由多个言语行为构成的咨询来说,数据库是不变的、稳固的、客观的。经过多次反复练习,个案咨询者(服务者)就能够在大脑里瞬间具备对案主的每一个言语行为进行数据化、数字化处理的能力,并逐渐形成某种“关于案主言语行为的数据化反应模式”。在一定意义上,数据构成了案主“言语之河”中的“水”,而数据之“水”构成了“言语之河”。水是无形的,但可以随物赋形。

第二步,将案主所提供的数据进一步处理、加工成具有一定价值的信息(Information)。信息是由两个及两个以上的数据之间发生的关系而产生的。就客观性来说,数据比信息具有更多的客观性,因为案主的陈述(文本)一旦被表述出来,就已经客观化为数据,而数据是最小的、不能再分割的语素单位。就内容来说,信息比数据具有更多内涵,信息是数据集。广义上,在S中可以产生出一个很大的“信息集”,但其中包含的并不都是有效信息。个案咨询者(服务者)尤其应该重点关注的是,案主合乎句法所提供的“句面信息”。例如,①我、③父亲、⑤尝试、⑨已(已经)、⑫同(和)分别是数据,而不是信息,而“我已尝试”“同我父亲”则都是信息而不是数据,即它们分别是由数据①+⑤+⑨、数据⑫+①+③所构成的信息,以及数据④+⑥构成了“和谐相处”相关信息,等等。“构成句面信息的数据”以及“句面信息”共同构成了言语行为中的“言内行为”,它们都是已经发生的、固定的、可以客观识别的。个案咨询者(服务者)在提供服务过程中,首先应该对案主的每一个言语行为做到心中有“数”(即对数据库与信息集做到了如指掌而无遗漏)。在一定意义上,信息构成了案主“言语之河”的“河堤”。信息量最终限定了案主“言语之河”中“河水”的奔腾方向。

第三步,个案服务提供者应该进一步对上述数据、信息做某种“知识性搜索”(Knowledge Searching)。如果说涉及案主言语行为中言内行为的数据、信息是客观的,那么涉及案主言语行为中的言外行为,则具有一定的主观性。案主言语行为中的言外行为涉及与数据、信息相关的知识(默识)、理论与智慧(灵性)。不同的人具有不同的言语行为风格。案主对所使用的词汇及其信息表达具有个性化的理解,且这种理解与其自身的知识、经验、情感等是分不开的。例如,数据③“父亲”、⑧“严厉”等,以及信息⑫+①+③+④+⑥“同我父亲和谐相处”等,在案主脑海中都有一个不为人知的知识(默识)框架以及情感体验。这些潜藏的知识(默识)或数据、信息背后的“真义”,都需要个案咨询者(服务者)通过多次言语回应或“言语探险”、搜索才能够逼近。怀特海认为:“从词语表达方式的现行意义本身来看,它们往往是定义不明和含糊不清的。”[5]24除非通过进一步说明,否则这些表达方式不是可以直接进行推理的前提。因为词语力求陈述的是一些一般原理或一般性,其必须通过经验事实来说明。“任何语言都只能是一种省略性的表达,为了理解它与直接经验相关联而具有的意义,需要有想象力的飞跃。”[5]24如果说数据、信息具有客观性,那么知识(默识)则是存在于案主的大脑中,具有一定的主观性和流动性。虽然每一个数据及其构成的信息是客观的,但是其背后都涉及案主的价值判断与情感体验。例如,数据③“父亲”背后就潜藏着案主“赖以为生”的价值与情感体系。在一定意义上,知识(默识)构成了案主“言语之河”的“河床”,决定了案主“言语之河”中“河水”的深度。

第四步,个案咨询者(服务者)应该进一步诊查知识(默识)背后的理论(Theory Examination)。大部分人的知识只是某种经验累积或理论学习的残余物,即他们只是在一个大致的、模糊的、非精确定义的意义上,使用言语行为中所涉及的词汇或概念。但是,对于另一部分人来说,他们的知识背后可能存在一个强大的理论或被一个能够自圆其说的习惯所支撑的观念或假设(命题)。理论是由一些观念或陈述组成的一套图式或体系,作为对一组事实或现象给出的一种说法,理论是一般性法则、原理或对被认识到的事物原因的陈述。例如,上文陈述S中可能存在诸如“和谐相处是美好的”“世界应该就是和谐的”“人们之间应该和谐相处”“和谐就是不能有冲突的”“我和父亲之间关系应该和谐”等一系列强有力地支撑生活的理论或习惯。在一定意义上,理论构成了案主“言语之河”中激荡“河水”的“险滩”或“暗礁”,它往往是个案会谈或服务向前推进过程中最需要“被显明”或“被踢开”的最大绊脚石。可以说,案主每一个言说的背后往往都有一个坚如磐石、能够自圆其说的理论或假设作为支撑。

第五步,个案咨询者(服务者)应该进一步挖掘案主言语行为背后可能潜藏的智慧(灵性,Hiding Insight,Intelligence)。智慧或许最初来自于生物的生存本能,后来可能逐渐与人类的情感、意志相关。托马斯•索维尔认为:“智力,并不就是智慧。”“智慧,是所有品质中最为稀缺和珍贵的,它将智力、知识、经验和判断等综合起来,并以某种方式形成融会贯通的理解。智慧是对这一古老箴言的全面实现:‘从你经历的一切中获得理解。’智慧需要一种自律,也需要对现实世界的一种理解,其中包括对个人经历和理性本身之限制的理解。智力的反面是迟钝或者迟笨;但是智慧的反面是愚昧,而愚昧要比迟钝或迟笨危险许多。”[15]智慧是普遍存在的一种智力现象。在案主的言语中,往往或明或暗地显露出其个体生活经验中的智慧。波德莱尔认为:“在词中,在言语中,有某种神圣的东西,我们不能把对词语的运用当成偶然的儿戏。” [16]怀特海认为,各种词汇和短语必定会在其一般意义上被加以引申,使其超越通常的用法。然而,“不管这些语言要素怎样作为专门术语被固定下来,它们仍然只是一些隐喻,暗含需要一种想象的飞跃。”[5]11作为个案咨询者(服务者),应该尽力挖掘案主言语行为背后可能潜藏的智慧(灵性),其涉及以下方面。例如,案主具有对多重选择的决断力、问题解决的潜在能力、正确的情绪表达方式(或情商),还有诸如案主意识、言语、情绪、行为背后的价值观念或信仰,以及以爱、慈悲、羞涩、忏悔等形式表现出来的放下或和解的能力,等等。在一定意义上,智慧(灵性)是案主“言语之河”中的“河神”。“河神”构成了一条河流的灵魂,也是所有个案会谈最终要抓住的关键。即每一次言语会谈或咨询,个案咨询者(服务者)都应该极尽全力地协同案主去寻找案主“言语之河”中的每一个经意或不经意的言语行为或言说背后的创造性或灵性之光。

一般来说,案主言说中所提供的数据与信息属于其言语行为中的言内行为,案主言说中所涉及的知识(默识)、理论与智慧(灵性)属于其言语行为中的言外行为。在个案会谈中,针对案主“言语之河”所涉及的上述五个内容或层面的言语回应,可以顺序推进,也可以交叉递进或相互促进,从而有广度、有深度地促进个案会谈顺利进行。由此,个案咨询者(服务者)在个案会谈中就能够做到既坚持个案服务中同理共情的原则,又能够促进个案服务为满足客观性、逻辑性、科学性与艺术性等要求而不断向前扩展。通过将案主的每一次言语行为分析为数据、信息、知识(默识)、理论与智慧(灵性),我们就能够更客观、更有效地理解案主言语行为中的言内行为与言外行为,从而实现对案主每一次言语行为的有效回应。这是对案主言语行为中言后行为的有效实现,即达到有效沟通与疗愈或问题解决以及个体精神解放的目标。

三、个案会谈中基于数据、信息的“言语探险精神”的意义一般来说,个案会谈离不开社会工作者与案主建立的专业关系。自信力对每个人的成长与职业成就来说都很重要。对于个案咨询者(服务者)来说,专业自信力则显得尤为重要,因为它是建立专业关系的基础,而个案会谈中社会工作者的专业自信力则应该建立在个案会谈的有效性、科学性与逻辑性之上。简单地说,关系或者专业关系是动态的、发展的,而非静止的、固定的,其只能建立在对“案主言语行为”进行的具有客观性、科学性、逻辑性的专业分析之上。如果能够从上述数据、信息、知识(默识)、理论与智慧(灵性)五个层面对个案会谈中案主的言语行为进行分析,那么个案咨询者(服务者)就能够做到四个“心中有数”。这将会极大地促进个案会谈的有效性、科学性与逻辑性,从而避免个案会谈中的“言语冒险陷阱”,并将以问题解决与精神解放作为主要目标的“言语探险精神”贯彻于个案会谈之中。

在个案会谈中,个案咨询者(服务者)应该做到的四个“心中有数”具体如下。一是基于对案主话语的数据、信息、知识(默识)、理论与智慧(灵性)五个层面的分析,个案咨询者(服务者)能够确切知道案主说了什么,即对“案主当下处在什么地方或层次”,做到“心中有数”(此谓“知彼”)。二是基于对案主话语的数据、信息、知识(默识)、理论与智慧(灵性)五个层面的分析,个案咨询者(服务者)能够确切知道自己给出的“言语回应”或“言语冒险”处在哪个层次,即对“自己当下处在什么地方”做到“心中有数”(此谓“知己”)。三是在“知己知彼”的基础上,个案咨询者(服务者)便对“案主的理解”与“自己的理解”之间的“距离”,即对“案主与自己之间理解的言语回应的层次之差”,做到“心中有数”。四是基于以上三个方面,个案咨询者(服务者)能够进一步对“个案服务或者会谈的引领方向”做到“心中有数”。如果个案咨询者(服务者)能够做到上述四个“心中有数”,那么其专业自信力的增进也就不言而喻,其就能在个案会谈中做到游刃有余,从而达到良好的咨询(服务)效果。

同时,如果能够做到上述四个“心中有数”,那么个案咨询者(服务者)就能够避免“言语冒险之困境”,从而确立“言语探险精神”。个案咨询者(服务者)在个案会谈中,时常面临两种“无知之幕(境)”

一是就个案咨询者(服务者)来说,他们对自己给出的言语回应或言语安顿所产生的确切效果乃至确切后果,实际上处于某种“无知的状态”。如果没有专门的技术训练(上文我们已经讨论、提供了这样的技术,即DIKTI Stick技术),言说者做出言语回应往往就是一种冒险。因为言说者不能够确切地知道“自己所说出的话或言语回应可能会给听者带来何种最终结果或多大的改变力量”。因此,个案咨询者(服务者)往往只能在“优势语言的幻相”中进行言语回应或言语安顿。从上文妈妈甲与妈妈乙对持有同样问题的甲乙小孩的不同言语回应或言语安顿方式,我们看到言语所显示出的不同格局及其可能具有的、不同的引导力量。一般来说,妈妈乙的言语回应可能更合乎社会共同体的道德需求,具有更为积极、更为正向的意义。实际上,虽然两个妈妈的回应都具有言语安顿的意义,但是它们本质上都只是一种言语冒险。因为两个妈妈都不清楚自己的言语回应,在较长时间内,甚至在孩子的整个生命历程中所可能带来的结果或引导性力量。二是就接受服务的案主来说,在个案会谈的“对话之流”中,案主所提供的每个言语都是“一条未知深浅的河”。如果没有经过专门的言语分析技术训练,个案咨询者(服务者)对案主言语的真实意涵,实际上也处于一种“无知状态”。在未掌握某种精确的言语分析技术或“言语之河”深度探测技术之前,就贸然踏足案主的“言语之河”进行言语回应,就是一种“言语冒险行为”或“言语冒险”。一般来说,个案咨询者(服务者)时刻都面临着上述两种“无知之幕(境)”。而面临“无知之幕(境)”的“不觉察性”会导致绝大部分的个案会谈有可能陷入一种非科学的、自以为是的、貌似安顿的危险境地,从而损害个案会谈的客观性、逻辑性,使个案会谈的科学性及其真实效果等令人怀疑。由此可见,古语云“沉默是金”,而维特根斯坦说“对不能言说的应该保持沉默”[17],确实是有道理的。

如上所述,如果对“言说者的言语或者所给出的言语回应可能带来的短期、长期结果或改变的力量”,以及对“案主的话语所形成的‘言语之河’的深浅”,都处于某种茫然无知的“非觉察状态”就贸然给出“言语回应”,个案咨询者(服务者)实际上就是在进行一次又一次的“言语冒险行为”,即一次次地将自身置于冒着言语或言说隐性风险的境地。在个案会谈时,个案咨询者(服务者)应该尽量避免“言语冒险”,而应秉持立足于对自身始终处于两个“无知之幕(境)”有所觉察基础上的“言语探险精神”,对案主的言语行为进行科学识别、分析、诊断并给出有针对性的言语回应,从而达到与案主进行有效互动与沟通,实现案主问题解决与案主精神解放之目标。

“言语冒险”是一种在对“无知之幕(境)”没有觉察背景下的言语冒犯,在严重的情况下可能会对案主带来言语伤害。与“言语冒险”不一样,“言语探险”既是一种对话精神,也是一种对话方法。一方面,“言语冒险”是在心理或精神上对言语回应所导致的结果都无知的情况下或在非觉察状态下做出的言语回应。与此不同,“言语探险”则是将言语视为探知案主心灵的路径。虽然对言语回应所导致的结果也可能存在无法确切知道的境况,但是“言语探险论”认为,个案咨询者(服务者)对言语回应所可能存在的冒险性应该自始至终保持一种警惕性或觉察性,从而将言语回应视为一种有限、开放、包容、解放的对话过程。另一方面,“言语冒险”是在没有积极防范技术情况下的一种言语冒进,因此往往会无意识地造成对案主心灵的一种突入或侵入,这可能会对案主的心灵带来伤害。与此不同,“言语探险”则是在掌握言语探险技术或手段(如本文所论证的案主“言语之河深度探测工具或技术”)的情况下,一种有策略、有阶位的言语分析与言语探讨。针对传统的个案会谈中言语回应方式的评价,一般包括“理解、情感反应、指导、行动策略”,更具体可能涉及“安慰、问题提出、给予建议”等。但是由于没有将案主的话语或每一个言语行为进行数据化或数字化与信息化处理,导致其都有某种程度的模糊性,以及在理解、同情等方面都存在过于主观的问题,从而陷入非逻辑性、非科学性的风险,并且其更没有深入到数据、信息、情感背后所可能潜藏的、与价值判断等相关的知识、理论与智慧(灵性)层面。与之相对,我们这里所探讨的“案主言语探险技术五步法”则主张将案主的言语行为进行数据化或数字化与信息化处理,并深入到其背后的知识、理论与智慧(灵性)层面。它可以更为有效地促使个案咨询者(服务者)的“言语回应”具有更好的客观性、明晰性,从而也增强了具有主观性的“言语回应”方式的逻辑性、科学性以及可操作性。

总之,案主的每一次言语行为或每一个话语所表达的内容及其背后的意图都是复杂的,案主每一次的言语行为或言语陈述都构成了“一条其深度未知的河”。因此,在个案会谈中,个案咨询者(服务者)针对案主言语行为或话语的每一次言语回应,都应该避免陷入“言语冒险之困境”,而致力于采取一种基于更有策略、更有解放意义的“言语探险精神”之上的问题解决方式。基于数据、信息、知识(默识)、理论与智慧(灵性)五个层面之上的“言语探险精神”,其实质是将个案咨询者(服务者)的“言语回应”视为围绕案主言语行为中的数据、信息及其背后的知识(默识)、理论与智慧(灵性)五个不同层面所开展的一个有限、开放、包容、解放的对话过程。可以相信,其他领域诸多咨询者(如管理咨询、法律咨询、心理咨询等)的咨询工作或个案会谈,也会在“言语之河深度探测手杖”(DIKTI Stick)的熟练使用中广为受益。

注释

①“无知”“无知之幕(境)”“无知(的)状态”,在本文中基本是同一个意思。它源自苏格拉底的“自知无知便是有知”命题,但它可能会令人想起约翰•罗尔斯的著作《正义论》。社会工作者应该在个案服务或咨询中尽量做到“立于‘无知’,而成于‘无(常)心’的会谈境界。”“无知”既是社会工作者面临的现实境遇,也是其所应该怀抱的一种谦卑的谦虚精神。“无(常)心”是指社会工作者没有一个固定的、不变的执著心,而应该随顺案主之心为心,它是社会工作中“同理共情”原则的传统文化表达。(如《金刚经》曰“无所住而生其心”,《道德经》第49章云“圣人无常心,以百姓心为心”。)由此,可以认为社会工作者则应该在个案会谈中尽力使自己处于“无常心”“无情绪”“无所偏”状态,即达到“以案主心为心”的会谈境界。

①“无知”“无知之幕(境)”“无知(的)状态”,在本文中基本是同一个意思。它源自苏格拉底的“自知无知便是有知”命题,但它可能会令人想起约翰•罗尔斯的著作《正义论》。社会工作者应该在个案服务或咨询中尽量做到“立于‘无知’,而成于‘无(常)心’的会谈境界。”“无知”既是社会工作者面临的现实境遇,也是其所应该怀抱的一种谦卑的谦虚精神。“无(常)心”是指社会工作者没有一个固定的、不变的执著心,而应该随顺案主之心为心,它是社会工作中“同理共情”原则的传统文化表达。(如《金刚经》曰“无所住而生其心”,《道德经》第49章云“圣人无常心,以百姓心为心”。)由此,可以认为社会工作者则应该在个案会谈中尽力使自己处于“无常心”“无情绪”“无所偏”状态,即达到“以案主心为心”的会谈境界。

| [1] |

AUSTIN J. How to do things with words[M]. Oxford: Oxford University Press, 1962.

|

| [2] |

马丁•海德格尔. 海德格尔选集[M]. 孙周兴, 译. 上海: 上海三联出版社, 1996: 358

|

| [3] |

马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集(第42卷)[M]. 北京: 人民出版社, 2017: 128.

|

| [4] |

阿马蒂亚•森. 以自由看待发展[M]. 任赜, 于真, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2002.

|

| [5] |

阿弗烈•诺斯•怀特海. 过程与实在[M]. 李步楼, 译. 北京: 商务印书馆, 2012.

|

| [6] |

BELLINGER G, CASTRO D, MILLS A. Data, information, knowledge and wisdom[J]. Anaesthesia & intensive care medicine, 2006, DOI: 10.1002/tre.361.

|

| [7] |

王德禄. 知识管理的 IT 实现——朴素的知识管理[M]. 北京: 电子工业出版社, 2003: 3.

|

| [8] |

荆宁宁, 程俊瑜. 数据、信息、知识与智慧[J]. 情报科学, 2005(12): 1786-1790.

|

| [9] |

孙文佳, 知识—信息—数据层级合理性科普分析[J]. 科技视界, 2023 (11) : 9-12.

|

| [10] |

TUOMA I. Data is more than knowledge: implications of the reversed knowledge hierarchy for knowledge management and organizational memory[J]. Journal of management information systems, 1999, 16(3): 103-117. DOI:10.1080/07421222.1999.11518258 |

| [11] |

周九常, 邓若可. 信息、数据、知识、档案的“情报转化”及延伸[J]. 郑州航空工业管理学院学报, 2023(3): 54-60. |

| [12] |

TIMOTHY W P. Analysis in business planning and strategy formulation[C]//GILAD B, HERRING J. The art and science of business intelligence analysis. London: JAI Press Inc, 1996: 161.

|

| [13] |

GARAI H, COCHRANE P. Managing Information[M]. NHAM: Ashgate Publishing, 1997: 56.

|

| [14] |

戈运明, 王方雄, 田深圳. “数据—信息—知识—素养”的层级认知发展模型对中学地理教学的意义探讨[J]. 中学地理教学参考, 2024(20): 39-40,56. |

| [15] |

托马斯•索维尔. 知识分子与社会[M]. 张亚月, 梁兴国, 译. 北京: 中信出版社, 2013: 3-4.

|

| [16] |

夏尔•波德莱尔. 浪漫派的艺术[M]. 郭宏安, 译. 北京: 商务印书馆, 2018: 13.

|

| [17] |

路德维希•约瑟夫•约翰•维特根斯坦. 逻辑哲学论[M]. 贺绍申, 译. 北京: 商务印书馆, 1995: 63.

|