2. 华东理工大学社会与公共管理学院,上海,200237

基金课题

- 国家社会科学基金青年项目“目标导向的社会服务项目成效测评研究”(19CSH063);上海市社会科学规划一般课题“主观年龄视域下老年健康促进的社会工作干预研究”(2018BSH011)。

作者简介

- 吴星怡(1987— ),女,汉族,硕士;主要研究方向:老年社会工作,健康社会工作.

通讯作者

- 梁昆(1984— ),男,汉族,副教授,博士;主要研究方向:宏观社会工作,健康社会工作;Email:liangkun@ecust.edu.cn。.

文章历史

- 收稿日期:2024-07-01

2. 华东理工大学社会与公共管理学院,上海,200237

2. School of Social and Public Administration, East China University of Science and Technology, Shanghai, 200237

我国是世界上老年人口规模最大的国家,也是世界上老龄化速度最快的国家之一。第七次全国人口普查数据显示,2020年我国60岁及以上老年人口总量已达2.64亿人。[1]自2000年我国步入老龄化社会以来,老年人口比例增长了8.4%,且增速持续攀升,标志着我国人口老龄化进程正驶入“快车道”。[2]老年人的身心健康状况不仅关乎其生活方式与生活质量,还直接影响其家庭照护负担和社会医疗费用支出,因此,老年人健康问题与国家社会经济发展紧密相连。

党的二十届三中全会对健全人口发展支持和服务体系作出部署,明确以应对老龄化、少子化为重点完善人口发展战略。[3]《“十四五”健康老龄化规划》进一步强调,当下是积极应对人口老龄化的重要窗口期,为协同推进健康中国战略和积极应对人口老龄化国家战略,应该不断满足老年人健康需求,稳步提升老年人健康水平。[4]

值得注意的是,未来中国人口老龄化将呈现出一个重要特征,即低龄老年人口数预计将在未来达到一个较高的峰值,其中60—69岁的低龄老年人口预计将占据较大比例,并在未来数十年内持续增加,而人口平均健康预期寿命大约是68.7岁,这意味着目前低龄老年人大多是健康人群。[5-6]

巨大的低龄老年人群规模,加之他们相对良好的健康状况,迫切需要我们在应对人口老龄化的实际行动中开辟创新路径。鉴于这一特征,积极老龄化的思路显得尤为重要。其不再局限于传统的疾病治疗,而是更加聚焦于疾病预防和健康促进。[7]因此,有必要在积极老龄化视域下,从主观年龄等新的视角,在实践中探索并验证一套有效的干预方案,为我国应对人口老龄化提供新的方法和思路。

二、文献综述(一)主观年龄与老年健康

根据世界卫生组织的界定,“健康”这一概念是指生理、心理及社会完好性三个维度的全面良好状态,而不仅仅局限于无疾病和体质强健。[8-9]这一包含三个维度的框架在老年群体研究中得到广泛应用,用于评估老年人的健康水平。生理健康主要体现在躯体功能和生活自理能力上,心理健康通过情绪状态、人格特质及认知功能来体现,社会完好性则着重考察老年人的社会关系和社会支持状况。[10]

世界卫生组织通常将60岁设定为老年人的起始年龄。[11]这里的年龄指的是实际年龄,它是一个客观指标,代表了个体从出生到当前考察时点的存活时间长度。[12]它可以通过当前年份减去出生年份计算得出,不受个体主观意志的影响。尽管实际年龄在多数情况下能有效预测老年人的健康水平,但由于个体差异和自我意识的存在,部分个体可能会感到自己比实际年龄更年轻或更老[13],从而使主观年龄(subjective age)的概念得以引入。

主观年龄,即个体自我感知到的年龄,它是个体对自己在生命历程中所处位置的一种自我评价。这一概念可以被进一步细分为4个关键维度:(1)感觉年龄,反映个体对自己生理年龄的内在感受和自我认知;(2)外表年龄,涉及个体对自己外在形象与年龄的主观评价;(3)行为年龄,体现个体的行为方式与年龄的自我感知;(4)兴趣年龄,揭示个体的兴趣和喜好与特定年龄段的关联程度。[14]作为衡量老年个体健康结果的重要指标之一[15],主观年龄具有独立于实际年龄的显著作用。它不仅从自我认知的角度标定了个人在生命历程中的位置,还与重大生命事件,特别是与健康相关的生命事件紧密相连。[16]较为年轻的主观年龄往往预示着更好的身体健康状况[14]、更长的寿命[17]、更佳的心理健康状况[18]和更高的生活满意度[19]。当老年人面临关于老化的负面刻板印象时,较年轻的主观年龄可为其提供保护功能;[20]同时,在老年期,保持较为年轻的主观年龄也是一种自我增强的积极想象。[21]

(二)主观年龄的可塑性

上述关于主观年龄的大部分研究均采用横断面研究设计,这一方法难以对研究结果进行因果解释。纵向研究和实验研究能提供更为丰富的信息,从而帮助我们进一步理解主观年龄的理论机制。[22]过往的实验研究已经证实,主观年龄具有可塑性,可以被当作直接控制的变量,对老年人产生积极影响。例如,有研究表明,通过让老年人感觉自己比实际年龄更年轻,可以显著提升他们的身体机能。[23]相反,让人们感觉自己更老,则可能增强他们的社会责任感。[24]一项在中国开展的实验研究也表明,让老年人接受到积极的社会比较反馈,即他们的记忆表现优于同龄人时,他们能够更好地认识到自己比实际年龄更为年轻,并因此提升记忆力。[25]

(三)我国农村老年女性的外表年龄

当下,我国老龄化程度快速加深,年轻的主观年龄可能有助于老年人积极适应自己的老化。[26]一项大型的元分析结果表明,在40岁以上的个体中,较年轻的主观年龄与更高的主观幸福感、更好的认知能力和更少的抑郁症状相关联,实际年龄和性别并不会起到调节作用。[27]主观年龄与上述结果的相关度在东方集体主义文化中比在西方个人主义文化中更为明显。[28]

虽然上述元分析结果并未直接揭示主观年龄影响的性别差异,但我们仍需关注一个事实:与男性相比,女性往往承受着更大的衰老压力[29],也更为关注自己的外表。这一现象部分归因于社会对女性施加的苗条、貌美等刻板规范。[30]为了避免年龄歧视,部分老年女性会选择使用化妆品、接受美容[31]和美发[32]等服务来保持年轻的外貌。而且,外表年龄与感觉年龄、行为年龄对我国老年人生活质量的影响存在差异。[33]这些研究表明,外表年龄与个体的自我感知和行为模式密切相关,在我国老年女性的生活中可能发挥着重要作用。为了更细致地理解我国老年女性的主观年龄体验,我们可以将外表年龄作为研究的切入点。

同时,性别意识的引入能够为老龄健康领域的研究提供新视角。在我国老龄化进程中,老年女性在老年人口中的占比相对较大,且其老龄化程度也高于男性。[34]鉴于老年女性的预期寿命普遍长于老年男性,随着女性老龄化趋势的不断加剧,老年女性的健康问题无疑将变得更加严峻,亟须给予更多关注和研究。

而且,我国农村老年女性在经济、健康、社会参与等方面均存在不同程度的弱势问题。[35]具体而言,与农村老年女性健康紧密相关的问题主要体现在以下方面:医疗保险覆盖率不足,慢性疾病患病率较高,丧偶或留守现象严重并因此导致精神健康状况令人担忧,以及社会参与度较低等。[36]这些问题的凸显使得农村老年女性的健康促进成为一个亟须关注并迫切需要被解决的重要议题。

鉴于此,本研究将聚焦农村老年女性这一特定群体,并依托“活出轻龄感——农村老年女性健康促进小组”项目,在苏南某市十里村社区(化名)进行干预研究。选取24名农村老年女性作为研究对象,旨在考察社会工作干预对其外表年龄认知及健康状况可能产生的积极影响。本研究的基本假设是,经过专业社会工作小组的干预,参与者能够获得更为年轻的外表年龄认知,进而改善自身的健康状况。

三、研究方法(一)研究对象

2023年3月,项目启动。项目制定了严格的成员筛选标准,具体包括:年龄需达到60周岁以上;性别为女性;具备行动自主性;精神状况正常,且无精神病史记录;认知功能处于正常状态,能理解测评量表内容,并独立完成测评;无其他可能影响小组参与的潜在风险;研究对象需充分知情同意,自愿参与本研究。

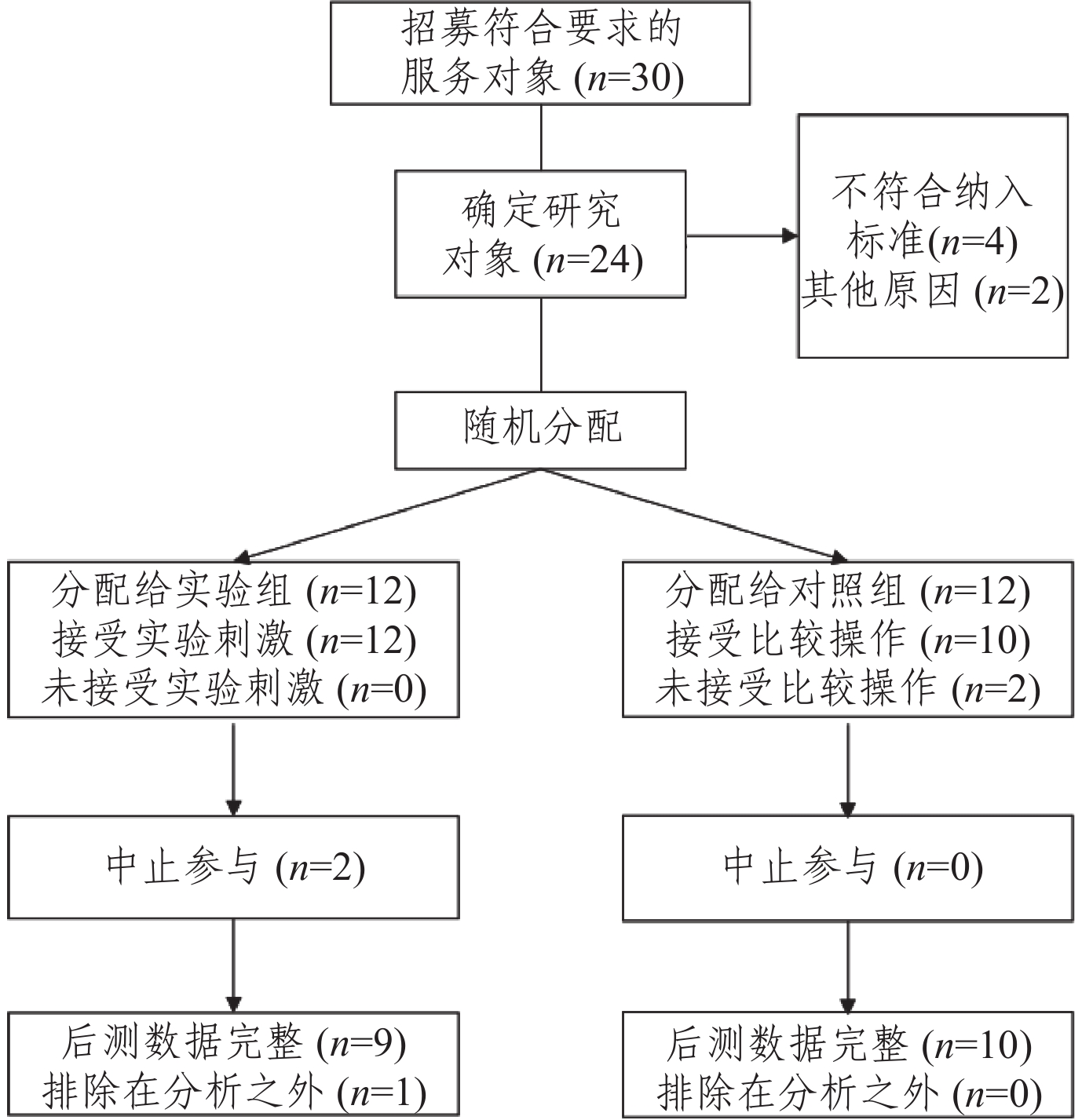

在充分互选的基础上,本研究从招募的符合上述筛选标准的30名候选者中,最终确认了待分配的24名研究对象。随后,这24名研究对象被随机分配到实验组和对照组。实验组的研究对象参与了特定的小组活动,而对照组的研究对象则如常参加常规的社区活动,如广场舞健身、书写兴趣班等。

在一个半月的时间内,广场舞健身活动共开展30次,书写兴趣班共开展7次。不论参与哪种类型的活动,本研究将参与7次以上作为接受比较操作的标准,参与7次以下则认定为未接受比较操作。通过自我报告和活动签到表的相互印证,本研究最终确定了19人的有效样本量,其中实验组9人,对照组10人。图1清晰地展示了随机分配实验对象的过程,以及实验对象在每个阶段的流动情况。

|

图 1 本研究的实验对象分配流程 |

表1显示,所有纳入最终分析的研究对象均为已婚女性,她们的年龄在60—74岁之间,平均为65.11岁。大部分研究对象的文化程度为小学或初中。具体而言,实验组的年龄在60—71岁之间,平均为63.22岁;对照组的年龄在60—74岁之间,平均为66.80岁。

| 表 1 人口统计学特征分析 |

实验研究的逻辑要求实验组与对照组尽可能“同质”,而随机指派的方法在概率论的基础上,有助于平衡并控制潜在的干扰因素。在实践中,特别是在小样本的情况下,需要对实验组与对照组的同质性进行专门的检验。本研究使用SPSS 23.0软件,对纳入最终分析样本的年龄和受教育程度进行了卡方(X2)检验或独立样本t检验。检验结果显示,这些变量在组别(实验组和对照组)之间,未呈现出显著差异。这表明经过随机分配后,两组之间在关键特征上保持了较好的同质性。本研究中所有参与者的婚姻状况均为已婚,且性别均为女性,因此这两个变量无须进行检验。

(二)测量工具

由Barak和Schiffman于1981年精心设计的“年龄段量表(Age Decade Scale)”至今仍被广泛运用,具有较高的权威性。该量表构建的四个基本维度分别为感觉年龄(Feel-age)、外表年龄(Look-age)、行为年龄(Do-age)及兴趣年龄(Interest-age)。这四个维度共同构成一个全面衡量个体主观年龄感的框架。[37]

结合前文的讨论,本研究选择了“外表年龄”这一维度作为主观年龄的测量指标。这一选择旨在通过对外表年龄的细致考察,更深入地理解我国老年女性对于自身年龄的认知与感受,进而揭示这一特定群体在主观年龄体验上的独特之处。

自评健康作为一种国际上广泛采用的健康评价方法,体现了个体对自身健康状况的期望与主观评价。许军等基于世界卫生组织的健康定义,依据生理—心理—社会模式,以及健康测量多维化、个别化、正向化趋势,广泛吸收人文科学的最新研究成果,从生理、心理和社会三个方面筛选自测健康评价指标,研制出自评健康量表。[38]该量表经过修订与完善,最终形成了自测健康评定量表修订版(SRHMS V1.0)。[39-40]其信度和效度在不同人群中均已得到验证[41-44],并广泛应用于健康测量相关研究中。因此,本研究将其作为健康状况的测量工具。该量表共48道题目,其中,第1至17题主要描述生理健康水平,包括生理症状和活动功能、日常生活功能表现等;第19至33题主要描述心理健康水平,包括心理症状、正向负向的情绪体验和认知功能;第35至46题主要描述社会完好性,包含角色认知、社会适应、社会接触的程度、社会支持水平等。此外,第18、34、47、48题为总体自测健康,不参与总体计分。总分和各维度的最高得分为440、170、150和120分。在本研究中,其内部一致性信度系数为0.85。

(三)统计分析方法

本研究使用统计软件SPSS 23.0对收集的数据进行分析。首先,对样本人口统计学信息进行卡方(X2)检验或独立样本t检验,以确认两组样本之间在人口统计学特征上是否存在显著性差异。随后,在干预开始前和结束后这两个时间节点上,分别对实验组和对照组收集2次数据,并采用配对样本t检验,检验两组样本在干预前后有无显著性变化。最后,使用独立样本t检验对两组干预前后的得分差异进行检验,并报告效应量大小(Cohen’s d)。

四、干预项目设计与实施(一)理论依据

主观年龄与老年人的身体健康、心理健康和认知功能之间存在复杂的相互作用。具体来说,身体健康状况良好的老年人往往报告有更年轻的主观年龄,这可能是因为他们在日常活动中体验到更少的身体不适和更多的积极感受。[45]外向性和开放性等个体特征也与主观年龄相关,这些性格特点会促使老年人在社会比较中形成更年轻的自我感知。[14]此外,社会比较过程,如与同龄人比较自己的健康状况或社会地位,也可能影响个体的主观年龄感知。例如,与健康状况较差的同龄人相比,个体可能会感到自己相对年轻。[46]这些因素共同作用,塑造了老年人对自己年龄的主观感受,进而影响其健康状况和生活质量。拥有更年轻主观年龄的老年人会表现出更好的身体功能,这表明主观年龄的积极感知可能会对老年人的健康和功能有正面的预测作用。[47]这些研究结果支持了主观年龄的可塑性,并为开展社会工作干预、塑造农村老年女性的主观年龄,进而影响其身体健康提供理论依据。

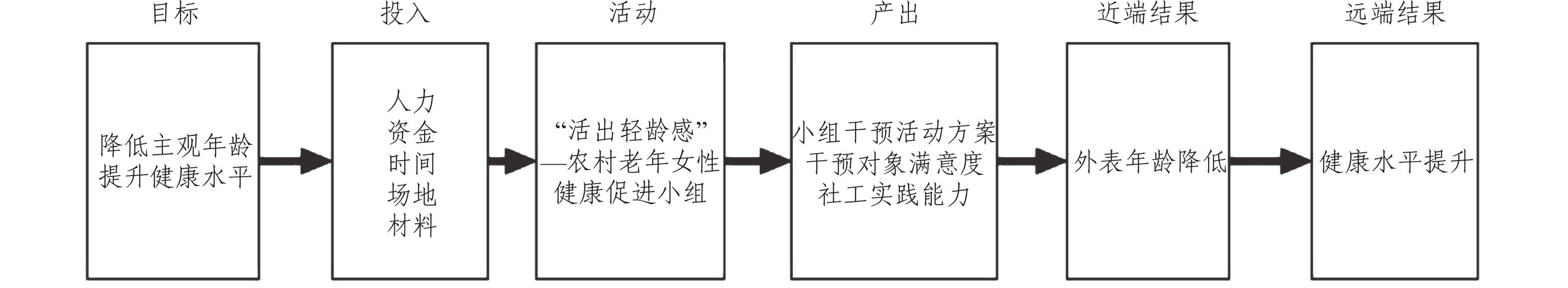

干预研究遵循五个基本步骤:(1)明确问题,开发项目理论;(2)编制和修订项目材料;(3)确认项目要素;(4)横向或纵向改变研究环境后分别评估效果;(5)传播研究结果和项目手册。[48]本研究作为一项小规模、探索性研究,将明确具体问题和开发项目理论、测量和评估项目结果作为研究重点。在本研究中,主观年龄中的外表年龄作为近端变量,参与者的健康状况则作为远端结果变量。干预的程序逻辑模型如图2所示。

|

图 2 干预的程序逻辑模型 |

(二)干预方案设计

本研究策划并实施了围绕6个不同主题的7次活动。整个过程从开始到结束经历了三个阶段(见表2)。由于前测结果显示组员的生理健康水平普遍较高,因此,在设计活动时将重点放在了心理健康和社会健康水平的提升上。

| 表 2 干预项目活动内容大纲 |

(三)干预实施过程

在干预活动初期,社会工作者通过一系列细致入微的策划,成功组织了组员聚会活动,促进了彼此了解,并确立了大家认同的规范。社会工作者充满激情地阐述了干预活动的核心目标,赢得了组员的热烈掌声和广泛认同。组员在轻松愉悦的氛围中展开讨论,纷纷表达对追求年轻和美丽的普遍渴望,这种追求极易激发组员的兴趣和情感。

在干预活动中期,社会工作者鼓励组员将所学的化妆技巧运用到日常生活中,每次活动都以淡妆亮相,或穿戴自己喜爱的服饰和饰品。活动开始时,组员互相赞美对方的独特之处,无论是精致的妆容,还是巧妙的配饰搭配。社会工作者还激发组员分享各自的美容小窍门,包括专业的按摩手法、护肤品牌以及民间流传的抗衰老秘方。组员在这一过程中展开了热烈讨论,社会工作者巧妙地运用联结技巧,将个人经验与集体智慧相结合,整合并澄清了小组沟通中的信息,使之更加易于被组员接受、内化和记忆。此外,社会工作者还扮演信息和资源提供者的角色,精心整理并分享网络上老年穿搭博主、化妆技巧教学视频、形体锻炼视频等资源,帮助组员实现持续的自我提升和改变。

追求“美”与“轻龄感”是老年女性展现更佳状态、实现积极老龄化的重要途径。在干预活动的中期,社会工作者不断强化这一理念,鼓励组员大胆追求美丽,巧妙地变得“年轻”,使其享受更加丰富多彩的老年生活。此外,通过回忆往事、分享人生经历、朗读关于年龄的箴言或短诗,以及观看励志视频剪辑,社会工作者进行了正向引导,激发了组员的内在潜力。

随着年龄的增长,一些老年女性可能会将主要精力投入到照顾孙辈上,对于外形上的自我提升感到羞涩,甚至认为这是不合时宜的行为。针对这些老年女性可能存在的观念束缚,社会工作者专门安排时间让组员分享感受,讨论变化,并就干预活动提出建设性的意见和建议,这也是对认知进行强化的重要过程。

干预活动的最后一次聚会以下午茶的形式开展,既体现了“仪式感”,又缓解了组员的离别情绪。寻找适当的资源强化活动成效也是社会工作者此时的任务。社会工作者提醒组员寻求家人或朋友的支持。例如,有些组员夫妻感情特别好,社会工作者就开个小玩笑:“阿姨你越变越美,你去哪儿家里先生是不是都要跟着?”有些组员和女儿经常逛街,社会工作者就说:“下次和女儿出去,一定别只让她给你选衣服了,你们可以比一比,谁选的衣服更好看。女儿的化妆品,你也可以试试呀,试着好看的话,她肯定会给您买一套!”

社会工作者最后以活动微信群作为链接相关资源、协助组员离组后的成长和发展、拓宽其支持网络的工具,注重活动的后期跟进,确保活动的持续性和深远影响。

五、干预成效分析(一)组内配对样本t检验

实验组和对照组组间前后测得分的配对样本t检验结果如表3所示。

| 表 3 实验组与对照组各量表前后测得分的配对样本t检验 |

实验组的服务对象在小组干预活动结束后,其外表年龄出现了显著下降(p<0.05),同时自评健康水平也显著提升(p<0.01)。这一积极变化尤为显著地体现在心理健康和社会健康两个维度上。相较之下,生理健康水平在组内前后测比较检验中并未表现出显著变化。

而在对照组中,服务对象的自评健康水平、心理健康水平、社会健康水平和外表年龄均没有出现显著性变化(p>0.05)。

综上可知,实验组的服务对象在小组干预后发生了明显的积极变化,而对照组则未表现出显著的变化。

(二)组间独立样本t检验

笔者对干预效应进行了全面评估。具体来说,笔者计算了实验组和对照组在外表年龄与自评健康水平上的前后测得分差值,并采用独立样本t检验对这些差值进行了统计分析。

分析结果显示,两组在这两项指标上的差值均呈现出显著性差异(p<0.01),这一发现有力地证明了干预的有效性。为了更深入地了解干预效果,笔者进一步计算了效应量Cohen’s d值,分别为2.25和2.25。这两个值均远超大效应量的标准临界点0.80,表明在整体层面,实验组对象在干预后发生了显著且较大的正面变化(具体数据见表4)。

| 表 4 实验组与对照组各量表前后测得分差值的独立样本t检验 |

在针对各维度的细致分析中,笔者发现心理健康水平和社会健康水平均出现了显著提升。生理健康水平在组内前后测的比较中并未现出显著变化,因此未对此维度进行后续的组间比较分析。

综上所述,经过小组干预后,实验组在外表年龄认知和自评健康水平状况方面均出现了显著性变化。具体而言,虽然自评健康水平中的生理健康水平变化不显著,但心理健康水平和社会健康水平均呈现出显著性变化。与此同时,对照组在这些方面并未出现显著性变化。因此,可以认为经过小组干预,实验组对象实现了积极的转变,具体体现在外表年龄认知的下降以及自评健康水平,尤其是心理健康水平和社会健康水平的显著提升上。效应量的大小进一步证实干预取得了相当可观的成效。

六、结论与讨论本研究基于主观年龄视角,设计并实施了一项社会工作干预研究,旨在降低研究对象的外表年龄,进而促进她们健康状况的改善。

通过对实验前后数据的深入分析,本研究发现,实验组在外表年龄认知以及总体自评健康状况上均呈现出显著的积极变化,而对照组则未观察到明显差异。这一鲜明对比清晰地表明,本研究所采用的干预措施能够有效降低参与者的主观年龄感知,并显著提升其健康自评水平。主观年龄是一个复合概念,涵盖了外表年龄、兴趣年龄、行为年龄及感觉年龄四个维度。因此,在实施干预实验时,研究团队需根据目标人群的特征进行精细化调整。以往研究亦指出,个体的这四个年龄维度间可能存在显著差异。[49]本研究的发现可为未来针对老年人群主观年龄的干预设计提供有价值的参考。

在回顾干预实施过程的基础上,可以尝试对外表年龄和自评健康水平之间的关系作出以下推测:自我效能感的提升可能会在外表年龄与自评健康水平之间起到完全中介或部分中介作用。也就是说,通过追求和展示“轻龄感”,组员可能会对自己产生更加积极的自信和认可,进而影响心理健康水平和社会健康水平。然而,由于条件所限,笔者未能在本研究中对这一推测进行实证检验,未来可以开展进一步的研究,探寻主观年龄和老年健康之间的因果关系,为老年服务的开展提供依据。

本研究作为一项小样本研究,还存在一些局限之处。依据G*power软件的计算,本研究的最低样本量应达到或超过56个才能保证足够的统计功效。然而,在实际研究场景中,由于研究者的能力有限、农村社区层面政府购买服务资金不足,以及服务对象人群的特定性等多重因素,未能招募到足够的参与者。但小样本干预研究在统计分析科学性方面的“硬伤”,并不意味着它没有意义。大样本研究对资金的规模、参与人员的专业性、研究时长,以及研究团队的契合性等方面都有相当高的要求,且未必能保证取得良好的干预效果[49],而小样本干预研究则可追求“小而精”。与大样本干预相比,小样本干预往往更注重深入的调查和跟踪测量。[50]干预效果的持续性是研究的重要指标之一。以本研究为例,小组活动结束后,笔者并没有解散因活动而建立起的微信群,服务对象在群里仍然可以保持联系和交流。如有需要,她们可以在群里提出自己的问题和需求,社会工作者将尽可能链接相关资源,协助组员在离组后继续成长和发展,拓宽其支持网络。后期,研究者还将对本次实验组的研究对象进行追踪测量,以揭示干预效果的持续性和研究对象的纵向变化过程。

总体而言,“活出轻龄感”干预研究取得了预期成效。它以较为系统的项目过程和科学的实验结果揭示了老年女性的外表年龄在积极老龄化中的重要作用,为社会工作提升农村老年女性健康水平提供了一种新的视角和进路。

| [1] |

国家统计局. 第七次全国人口普查公报 [EB/OL]. (2021-05-13). https://www.gov.cn/guoqing/2021-05/13/content_5606149.htm.

|

| [2] |

国家统计局. 第七次全国人口普查公报解读 [EB/OL]. (2023-02-02) https://www.stats.gov.cn/sj/sjjd/202302/t20230202_1896484.html.

|

| [3] |

蔡昉. 健全人口发展支持和服务体系[EB/OL].(2024-08-22). http://theory.people.com.cn/n1/2024/0822/c40531-40303742.html.

|

| [4] |

国家卫生健康委员会. 关于印发“十四五”健康老龄化规划的通知[EB/OL] 2024-03-01]. http://www.nhc.gov.cn/lljks/pqt/202203/c51403dce9f24f5882abe13962732919.shtml. |

| [5] |

桂世勋. 高度关注低龄老人适度“参与”对健康老龄化的影响[J]. 华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2022(4): 145-152,179. |

| [6] |

彭希哲, 陆杰华, 李志宏, 等. 数读“七普”: 我国人口老龄化的7组全息投影[J]. 中国社会工作, 2021(17): 8-11

|

| [7] |

FOSTER L, WALKER A. Active ageing across the life course: towards a comprehensive approach to prevention[J]. BioMed research international, 2021, 6650414.

|

| [8] |

郑晓瑛. 中国老年人口健康评价指标研究[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2000(4): 144-151. |

| [9] |

刘恒, 巢健茜. 我国老年人口健康评价指标体系框架模型设计[J]. 中国老年学杂志, 2011(1): 153-155. DOI:10.3969/j.issn.1005-9202.2011.01.072 |

| [10] |

周丽苹. 老年人口健康评价与影响因素[J]. 社会工作, 2012(1): 27-31. DOI:10.3969/j.issn.1672-4828.2012.01.006 |

| [11] |

世界卫生组织. 老龄化[EB/OL]. [2024-05-01]. https://www.who.int/health-topics/ageing.

|

| [12] |

杨昕, 左学金, 王美凤. 前瞻年龄视角下的人口老龄化及其对我国医疗费用的影响[J]. 人口研究, 2018(2): 84-98. |

| [13] |

HUGHES M L, TOURON D R. Aging in context: incorporating everyday experiences into the study of subjective age[J]. Frontiers in psychiatry, 2021, 12: 633234. DOI:10.3389/fpsyt.2021.633234 |

| [14] |

STEPHAN Y, CAUDROIT J, CHALABAEV A. Subjective health and memory self-efficacy as mediators in the relation between subjective age and life satisfaction among older adults[J]. Aging & mental health, 2011, 15(4): 428-436. |

| [15] |

MONTAPEARE J M. Subjective age: toward a guiding lifespan framework[J]. International journal of behavioral development, 2009, 33(1): 42-46. DOI:10.1177/0165025408095551 |

| [16] |

MATHUR A, MOSCHIS G P. Antecedents of cognitive age: a replication and extension[J]. Psychology & marketing, 2005, 22(12): 969-994. |

| [17] |

UOTINEN V, RANTANEN T, SUUTAMA T. Perceived age as a predictor of old age mortality: a 13-year prospective study[J]. Age and ageing, 2005, 34(4): 368-372. DOI:10.1093/ageing/afi091 |

| [18] |

KEYES C L M, WESTERHOF G J. Chronological and subjective age differences in flourishing mental health and major depressive episode[J]. Aging & mental health, 2012, 16(1): 67-74. |

| [19] |

WESTERHOF G J, BARRETT A E. Age identity and subjective well-being: a comparison of the united states and germany[J]. The journals of gerontology series b: psychological sciences and social sciences, 2005, 60(3): S129-S136. DOI:10.1093/geronb/60.3.S129 |

| [20] |

WEISS D, FREUND A M. Still young at heart: negative age-related information motivates distancing from same-aged people[J]. Psychology and aging, 2012, 27(1): 173-180. DOI:10.1037/a0024819 |

| [21] |

GANA K, ALAPHILIPPE D, BAILLY N. Positive illusions and mental and physical health in later life[J]. Aging & mental health, 2004, 8(1): 58-64. |

| [22] |

KOTTER-GRÜHN D, KORNADT A E, STEPHAN Y. Looking beyond chronological age: current knowledge and future directions in the study of subjective age[J]. Gerontology, 2015, 62(1): 86-93. |

| [23] |

STEPHAN Y, CHALABAEV A, KOTTER-GRÜHN D, et al. “Feeling younger, being stronger”: an experimental study of subjective age and physical functioning among older adults[J]. The Journals of gerontology series b: psychological sciences and social sciences, 2013, 68(1): 1-7. DOI:10.1093/geronb/gbs037 |

| [24] |

PARK J H, HUANG S, ROZENKRANTS B, et al. Subjective age and the greater good[J]. Journal of consumer psychology, 2021, 31(3): 429-449. DOI:10.1002/jcpy.1177 |

| [25] |

SHAO J, XIAO L, ZHANG L, et al. “Feeling younger, remembering better”: the effect of experimentally induced subjective age on memory performance among Chinese older adults[J]. Aging & mental health, 2020, 24(1): 73-80. |

| [26] |

LIANG K. The cross-domain correlates of subjective age in Chinese oldest-old[J]. Aging & mental health, 2014, 18(2): 217-224. |

| [27] |

ALONSO DEBRECZENI F, BAILEY P E. A systematic review and meta-analysis of subjective age and the association with cognition, subjective well-being, and depression[J]. The journals of gerontology: series b, 2021, 76(3): 471-482. DOI:10.1093/geronb/gbaa069 |

| [28] |

NORTH M S, FISKE S T. Modern attitudes toward older adults in the aging world: a cross-cultural meta-analysis[J]. Psychological bulletin, 2015, 141(5): 993. DOI:10.1037/a0039469 |

| [29] |

CECIL V, PENDRY L F, ASHBULLBY K, et al. Masquerading their way to authenticity: does age stigma concealment benefit older women?[J]. Journal of women & aging, 2023, 35(5): 428-445. |

| [30] |

RODGERS R F, CAMPAIGNA J, ATTAWALA R. Stereotypes of physical attractiveness and social influences: the heritage and vision of Dr. Thomas Cash[J]. Body image, 2019, 31: 273-279. DOI:10.1016/j.bodyim.2019.01.010 |

| [31] |

CLARKE L H, GRIFFIN M. Visible and invisible ageing: beauty work as a response to ageism[J]. Ageing & society, 2008, 28(5): 653-674. |

| [32] |

CECIL V, PENDRY L F, SALVATORE J, et al. Gendered ageism and gray hair: must older women choose between feeling authentic and looking competent?[J]. Journal of women & aging, 2022, 34(2): 210-225. |

| [33] |

黄婷婷, 李赟, 王大华. 老年人的主观年龄对生活质量的影响: 抑郁和焦虑的中介作用[J]. 中国临床心理学杂志, 2017(1): 127-131. |

| [34] |

秦秋红, 王苗苗. “白发浪潮”下老年女性养老问题探究——性别差异视角的制度思考[J]. 思想战线, 2012(3): 40-44. DOI:10.3969/j.issn.1001-778X.2012.03.008 |

| [35] |

刘晓昀, 李小云, 叶敬忠. 性别视角下的贫困问题[J]. 农业经济问题, 2004(10): 13-17,79. DOI:10.3969/j.issn.1000-6389.2004.10.003 |

| [36] |

梁玉梅, 王芝兰. 乡村振兴视域下农村老年女性养老问题研究[J]. 太原城市职业技术学院学报, 2022(12): 14-16. DOI:10.3969/j.issn.1673-0046.2022.12.006 |

| [37] |

BARAK B, SCHIFFMAN L G. Cognitive age: a nonchronological age variable[J]. Advances in consumer research, 1981, 8(1): 602. |

| [38] |

许军, 王斌会, 胡敏燕, 等. 自测健康评定量表的研制与考评[J]. 中国行为医学科学, 2000(1): 65-68. |

| [39] |

许军, 李博, 胡敏燕, 等. 自测健康评定量表修订版的信度研究[J]. 中国行为医学科学, 2002(3): 341-343. |

| [40] |

许军, 王冬, 郭榕, 等. 自测健康评定量表的因子分析[J]. 中国行为医学科学, 2006(6): 567-568. |

| [41] |

韵育娴, 钱虹, 龚霞, 等. 自测健康评定量表应用于医护人员的信效度检验[J]. 中国初级卫生保健, 2023(4): 14-17. DOI:10.3969/j.issn.1001-568X.2023.04.0004 |

| [42] |

丰志强, 尹文强, 赵兹旋, 等. 自测健康评定量表应用于高血压患者的信效度研究[J]. 中国卫生统计, 2021(3): 353-357. |

| [43] |

白思敏, 尚婷, 姜婷. SRHMS评价新疆居民主观健康状况的信效度研究[J]. 中国医学创新, 2020(26): 143-147. DOI:10.3969/j.issn.1674-4985.2020.26.036 |

| [44] |

夏聪, 杨枭楠, 许军, 等. 自测健康评定量表评价城镇老年人健康状况的信效度研究[J]. 中国全科医学, 2017(27): 3405-3409,3415. |

| [45] |

KOTTER-GRÜHN D, KORNADT A E, STEPHAN Y. Looking beyond chronological age: current knowledge and future directions in the study of subjective age[J]. Gerontology, 2016, 62(1): 86-93. DOI:10.1159/000438671 |

| [46] |

KOTTER-GRÜHN D, HESS T M. The impact of age stereotypes on self-perceptions of aging across the adult lifespan[J]. The Journals of gerontology series b: psychological sciences and social sciences, 2012, 67(5): 563-571. DOI:10.1093/geronb/gbr153 |

| [47] |

LIANG K. The longitudinal association between age identity and physical functioning among urban Chinese older adults[J]. Journal of aging and physical activity, 2018, 26(3): 486-491. DOI:10.1123/japa.2017-0023 |

| [48] |

马克•W.弗雷泽, 杰克•M.里奇曼, 等. 干预研究: 如何开发社会项目[M]. 安秋玲, 译. 上海: 上海教育出版社, 2018.

|

| [49] |

MAYO S, MATUSZAK M, SCHIPPER J, et al. Big data in designing clinical trials: opportunities and challenges[J]. Frontiers in oncology, 2017, 7: 187.

|

| [50] |

吴帆, 晏浩. 小样本社会工作干预研究——对一项流动儿童生命意义感提升项目的分析[J]. 青年研究, 2023(3): 82-93,96. |

2025, Vol. 25

2025, Vol. 25